バイオマスプラスチック製品・生分解性プラスチック製品の公知情報のまとめ(2024年版)

誰でもSNSで世界とつながれる今、国際的にどの企業でも情報公開により透明性を高める流れが進んでいるように見受けられます。また、地球にやさしいといわれている「バイオマスプラスチック製品」と「生分解性プラスチック製品」は、まだデータベース化されていなく、情報が分散した状況です。今回は、両製品に着目し、日本国内で入手可能な製品の公知情報に基づく調査研究を行い整理してみました。

2024年度春前期学期(2024年4月10日~2024年6月3日)に明治大学高分子科学研究所のゼミナールでグループワークを行いました。私たちは2020年から毎年グループワークを実施し、成果の一部を公開しています。いずれもプラスチック製品に関わるテーマです。このような調査活動では、知りたい情報が一般人の私たちでも入手できることが重要です。歴代のグループワークメンバーは、“製品を上市している企業が情報公開により透明性を高めているかどうか”という視点から、一般社会に対しての企業の情報発信の現状も学んだと伝え聞いています。今回は、2021年に実施した「バイオマスプラスチック製品・生分解性プラスチック製品の公知情報のまとめ(2021年版)」を題材とし、このときからこの3年間に新製品がどれだけ発売されたのかまた既存製品がどれだけ廃止されたのか、そして企業の情報公開がどれだけ進んだのかに焦点をあててグループワークを行いました。以下に、同期間に実施した成果の一部を公開します。

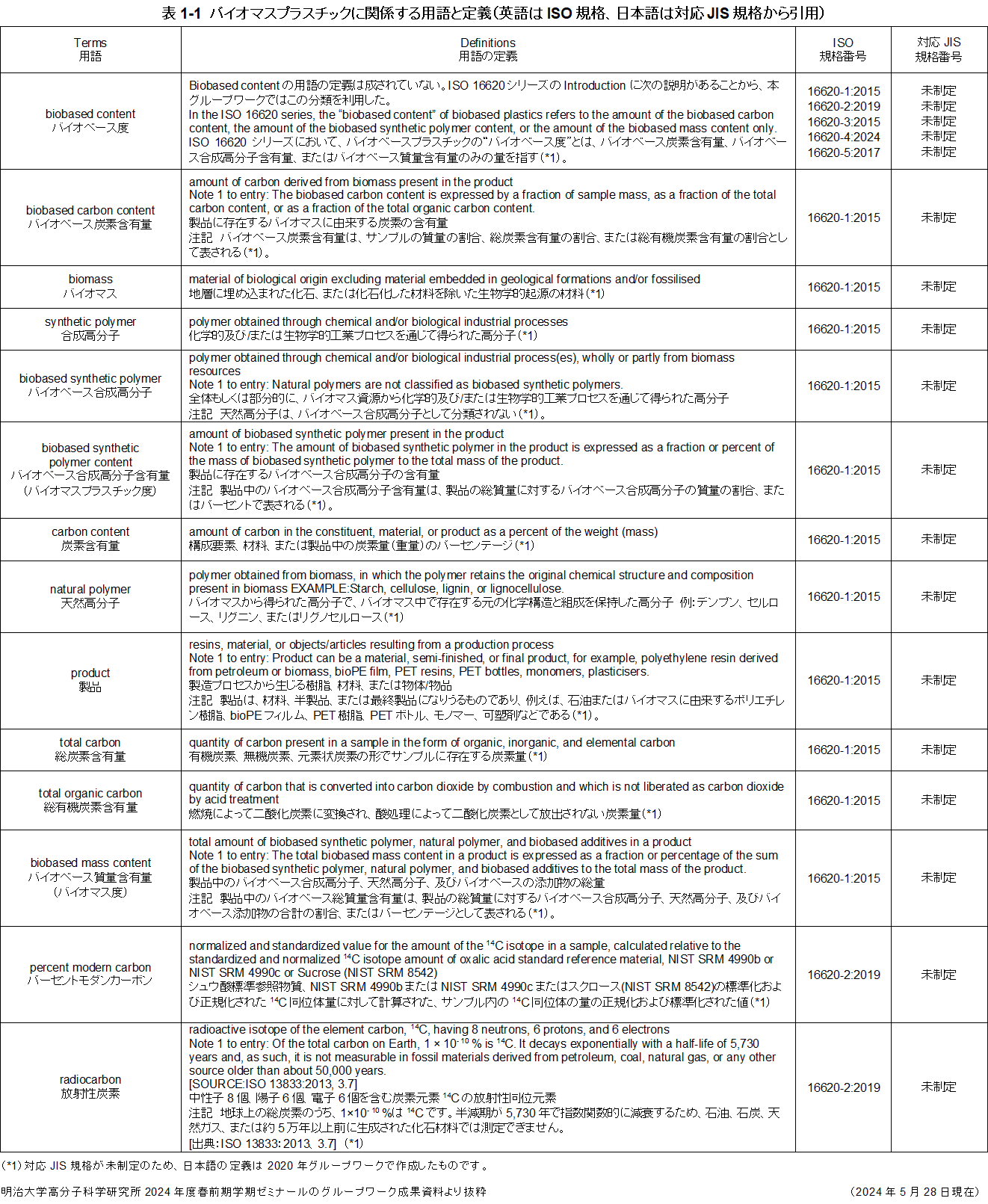

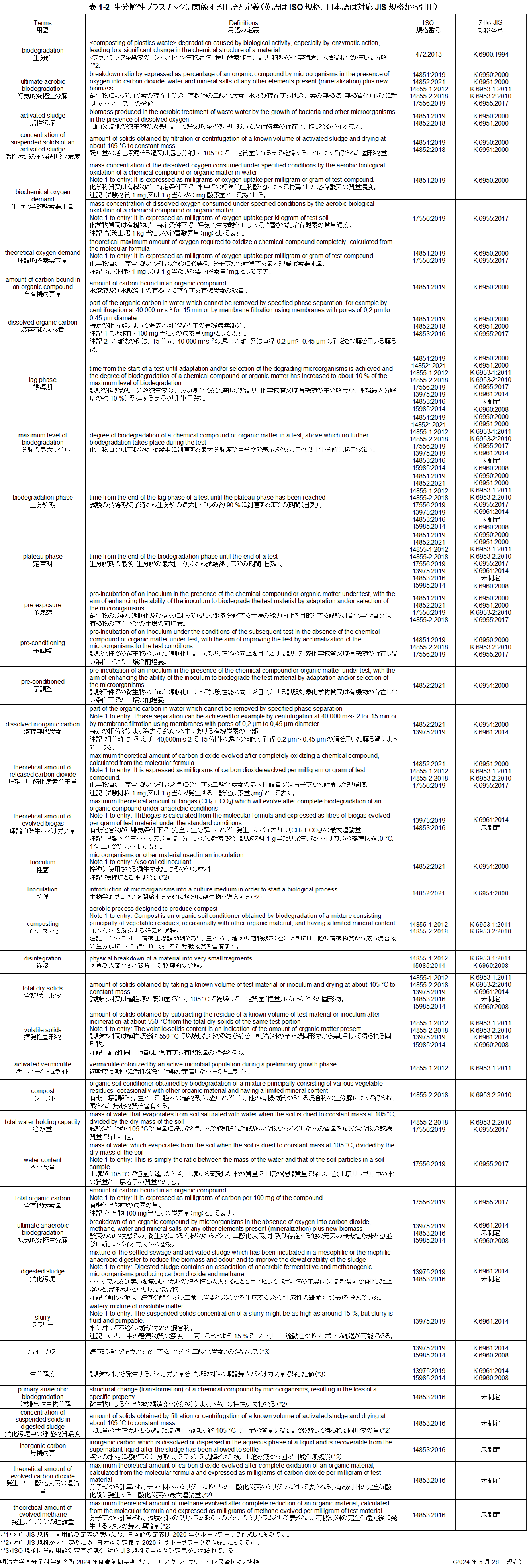

最初に、2021年版に掲載したバイオマスプラスチックと生分解性プラスチックに関係する用語とその定義を確認しました。これらは表1-1及び表1-2にまとめてあります。ISO規格(International Organization for Standardization:国際標準化機構)とJIS規格(Japanese Industrial Standards:日本産業規格)で定められたものを引用しています。元となる規格で内容が更新されたものもありましたが、用語と定義は2021年版から変更はありませんでした。

そのため、調査と分類は2021年版と同じ方法で行いました。暮らしの中で実際に使用するという視点から、学術情報では無く日本国内で入手可能な製品情報を収集し、バイオマスプラスチックや生分解性プラスチックとして存在する製品でも、その企業のカタログ・技術情報・特許・プレスリリースなどにおいてバイオベース度や生分解性のデータが公表されていないものは掲載しないこととしました。この際に、表1-1及び表1-2にまとめた定義に従っていないものでも、定量的な値が示されていたものはその表示と共に掲載しています。

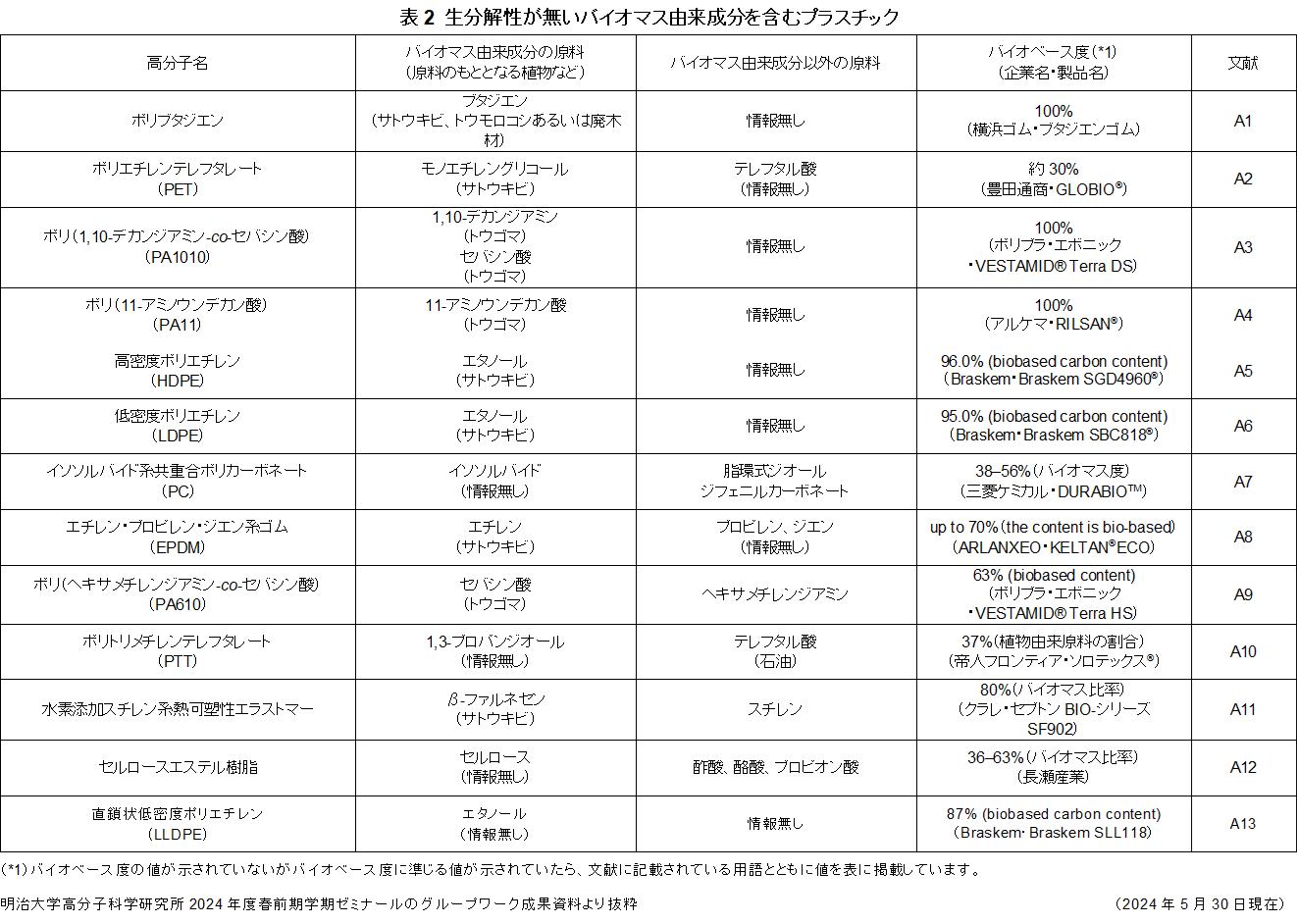

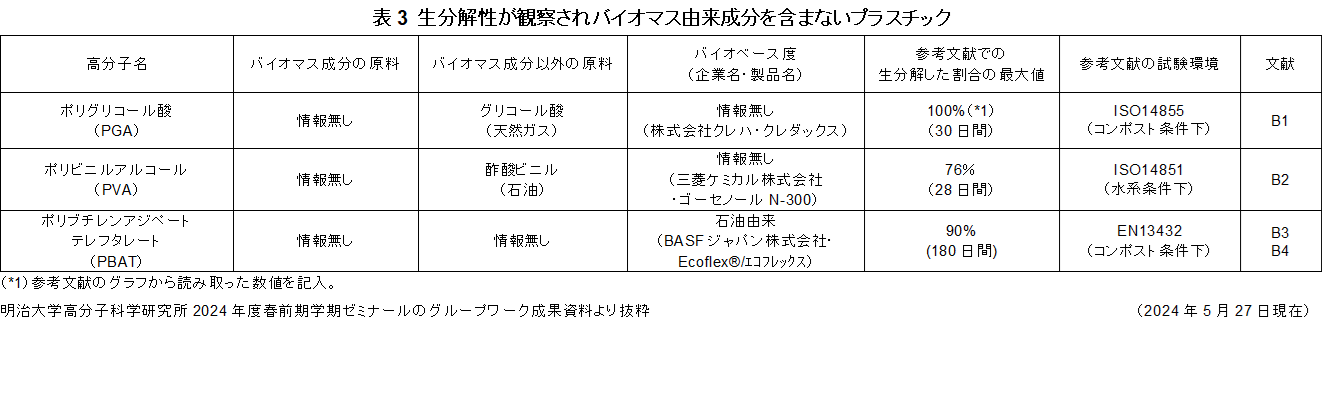

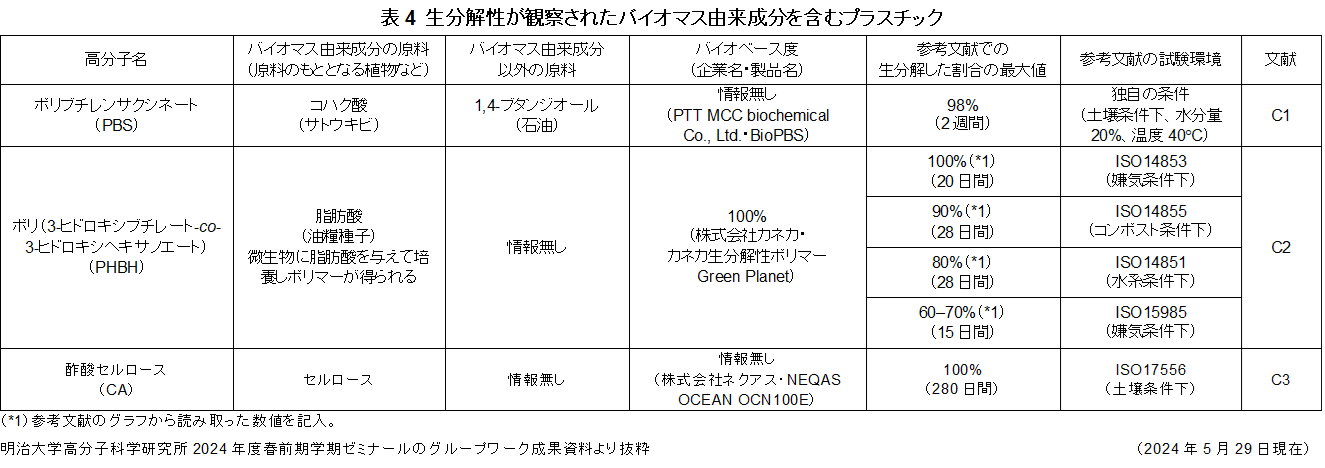

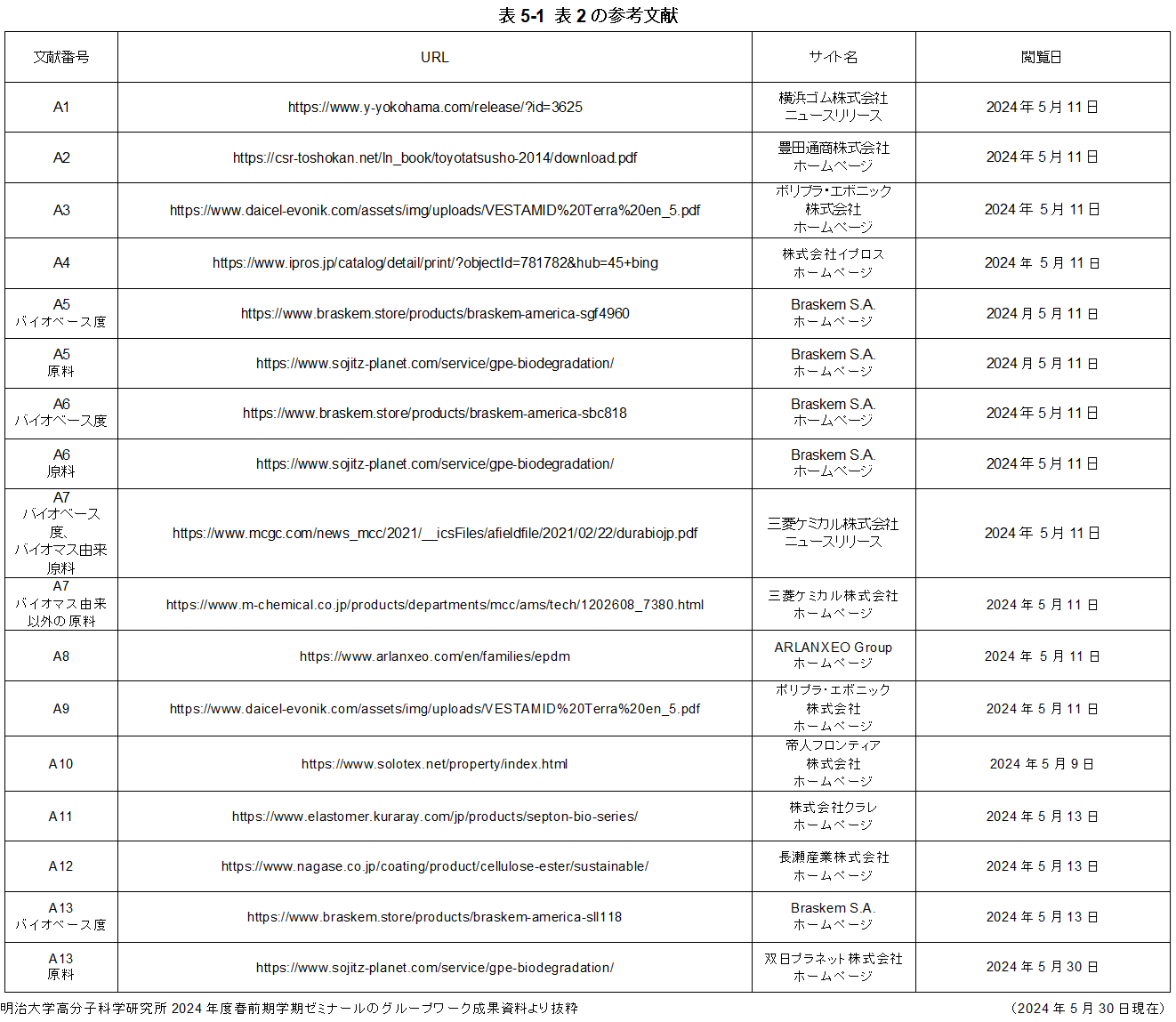

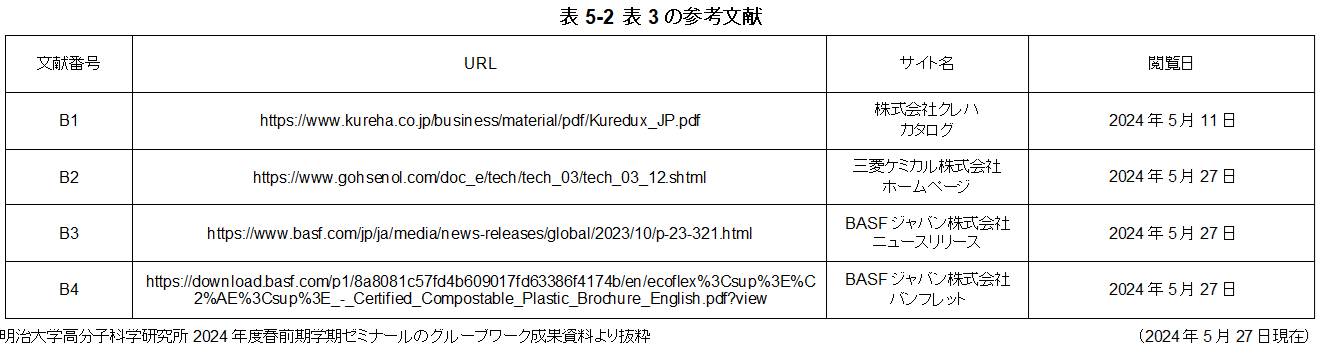

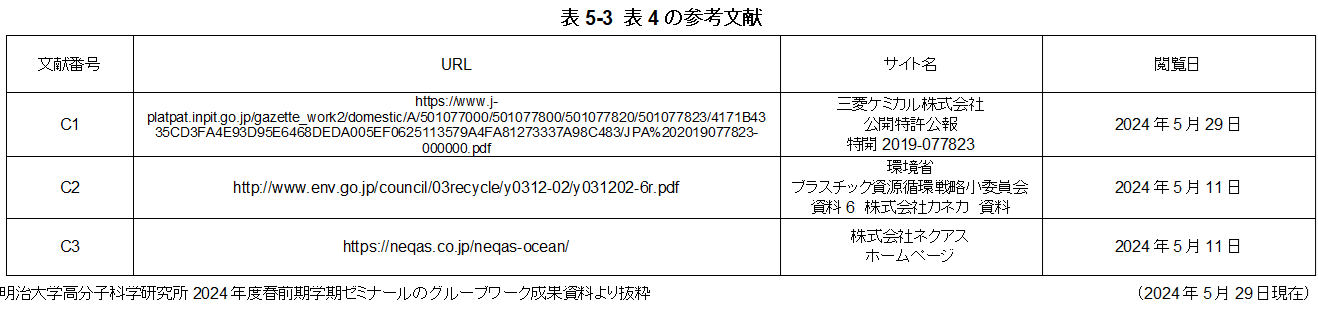

整理した内容を表2~4に示します。2021年版をもとにグループワークを行いましたので、この3年間の製品数と企業数の増減をまとめたところ、次のようになりました。エビデンスとなる情報は表5-1~5-3に示します。2021年版に掲載した製品でも最新のURLから情報を収集しました。そして、これらの表には最終チェックのために最後に閲覧して情報を確認した日を記載しました。

----------------------------------------------------------------------

生分解性が無いバイオマス由来成分を含むプラスチック

2021年版の製品数(企業数):17(15社)

3年間で増えた製品数(企業数):5(3社)

3年間で減った製品数(企業数):9(8社)

2024年版の製品数(企業数):13(10社)

生分解性が観察されバイオマス由来成分を含まないプラスチック

2021年版の製品数(企業数):3(3社)

3年間で増えた製品数(企業数):0(0社)

3年間で減った製品数(企業数):0(0社)

2024年版の製品数(企業数):3(3社)

生分解性が観察されたバイオマス由来成分を含むプラスチック

2021年版の製品数(企業数):4(4社)

3年間で増えた製品数(企業数):0(0社)

3年間で減った製品数(企業数):1(1社)

2024年版の製品数(企業数):3(3社)

----------------------------------------------------------------------

上述したデータは調査日時の時点で公開されていたかどうかであり、

(A)すでに3年前に製品はあったが当時は情報公開していなかったため前回のグループワークでは未登録であったが、この3年以内に情報公開された製品

(B)3年前は製品情報を公開していたが、この3年以内に情報が削除された製品

も含みます。

このように3年間ではあまり変わっていないことが分かりました。本グループワークを始める前に昨年までに行ったグループワークの成果も確認しています。例えば、2022年のグループワーク課題「バイオマスプラマーク取得製品及び生分解性プラマーク取得製品の公知情報のまとめ(2022年版)」から、日本国内ではまだ両製品が普及していないことも把握しています。製品数と企業数に関しては、地球にやさしいといわれている「バイオマスプラスチック製品」と「生分解性プラスチック製品」の産業が黎明期であるということも影響しているのではないかと考えました。

今回のグループワークを通して私たちメンバーが感じたことがあります。それは、データを統一した条件で取得して公開して欲しいということです。情報公開している企業でも、表1-1及び表1-2にまとめた定義に従っていないものがあり、データを単純比較できない状況でありました。表1-1及び表1-2の用語に限らず、定義は普遍的なものではなく時代とともに変わる可能性があるということも勉強しております。一方、用語の定義は材料の評価方法とつながっています。私たち調査する側は、使用する消費者側の立場と同じであると思います。各企業の独自性は大切だと考えますが、“統一していただいた方が同じ物差しで比較できて分かりやすいのではないか”、“データベース化もしやすいのではないか”、“データが使いやすくなれば産業も発展しやすいのではないか”などの感想が出され、今回のグループワークを終えました。

表のリスト

表1-1 バイオマスプラスチックに関係する用語と定義(英語はISO規格、日本語は対応JIS規格から引用)

表1-2 生分解性プラスチックに関係する用語と定義(英語はISO規格、日本語は対応JIS規格から引用)

表2 生分解性が無いバイオマス由来成分を含むプラスチック

表3 生分解性が観察されバイオマス由来成分を含まないプラスチック

表4 生分解性が観察されたバイオマス由来成分を含むプラスチック

表5-1 表2の参考文献

表5-2 表3の参考文献

表5-3 表4の参考文献

2024年度春前期学期(2024年4月10日〜2024年6月3日)グループワークメンバー:

(オーガナイザー)小野寺壯真

生分解性プラスチックグループ(リーダー)米田昌弘(サブリーダー)齋藤虎之亮(メンバー)山川志朗、西田麻人、山口遼

バイオマスプラスチックグループ(リーダー)小林愛莉(サブリーダー)大熊楓(メンバー)内田祐香、大石匠馬、沈祺

生分解バイオマスプラスチックグループ(リーダー)木脇英祐(サブリーダー)矢島克樹(メンバー)大西黎、長嶋隆平、古川光彩

(指導教授)永井一清

(2024年6月5日アップロード)