東アジア芸術論 2014

この頁は、2014年度・国際日本学部・前後期兼用、授業用プラットフォーム (platform) 的な頁です。最新年度の授業用頁は[こちらの頁]を御覧ください。

This is an old webpage. Please view [the latest webpage].

この頁の短縮URLは http://p.tl/8YNe です。

| This webpage is my teaching materials for the students who take my Lectue on Art in East Asia, at The School of Global Japanese Studies,Nakano Campus, Meiji University. |

|

開講場所 明治大学 中野キャンパス 国際日本学部 金曜2限(10:40-12:10) 413教室 担当 加藤徹(法学部教授・和泉)  加藤の授業はペーパーレスです。随時、こちらに授業関連の内容をアップしてゆきます。 |

[シラバス] [レポートについて] [用語・術語] [教材リンク] [備忘録] [ミニリンク]

和泉キャンパスの芸術作品。「START LINE」「GOAL 40,000,000M-1M」

[こちらの頁も]

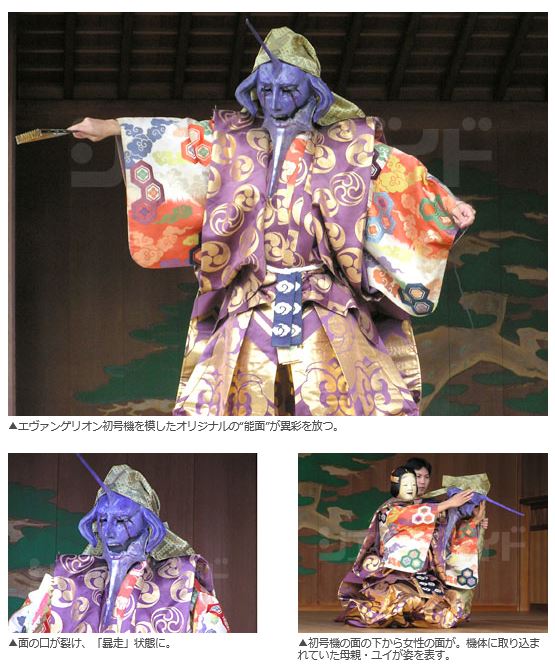

"The beginning and ending share the same moment. Good. Everything's going well." Keel Lorenz

「始まりと終わりは同じところにある。良い。全てはこれで良い」

「芸術」の本質を一言で言うと・・・

うつくしや障子の穴の天の川

この俳句についての[説明はこちら]

駿河台キャンパスの芸術作品。

|

|

シラバス

シラバス 参考 [Oh-o! Meiji]の授業シラバス検索機能

参考 [Oh-o! Meiji]の授業シラバス検索機能