traditional theaters in East Asia�@���A�W�A�̓`������

traditional theaters in East Asia�@���A�W�A�̓`������

����11/10�̌ߌ�1:30����l�b�g��1�T�Ԓ����܂��B

— �����O(KATO Toru) (@katotoru1963) November 10, 2019

3D ���� �f�� �w��ϐ����x�� �O���u �w�����Ɨk�C�x���{�ŏ�f�B�剉�̋������D�E�����h�搶�ƁA��r���ēւ̃C���^�r���[�BNHK WORLD JAPAN Chinese�@������l�b�g���W�I�ԑg�u�g�Z��vhttps://t.co/Qt7gzgBeSY pic.twitter.com/j2vL8hsdDg

Looking forward to a full day of meetings with President Xi and our delegations tomorrow. THANK YOU for the beautiful welcome China! @FLOTUS Melania and I will never forget it! pic.twitter.com/sQoUWIGAiQ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2017

#���]�@�������w12�l�̉Ԍ`�`���|�\�x�����V�����N���@�ǔ��V��2019/11/17 �]�ҁE�����O pic.twitter.com/8WiQ4uxAHE

— �����O(KATO Toru) (@katotoru1963) November 16, 2019

�ȉ���3�̌��t�͌���ł͗ދ`��Ƃ��Ďg���邪�A�{���͂��ꂼ��j���A���X���Ⴄ���t�������B

|

|

�퍷�ʖ��͕K�������n���Ƃ͌���Ȃ������B �Ⴆ�Β����̃��[���b�p�ł́A���ԏ����́u���҂��v�i���ȂЂ��j���˖��Ƃ��ꂽ���A�����ɁA�̎�ɔF�߂�ꂽ�E�\�I�����ɂ��T���Ȑ��������Ă����B cf.�V���[�x���g�w���������ԏ����̖��x�iDie schöne Müllerin�j �ȉ��A�_���A�[�J�C�u�u�V���[�x���g�u���ԉ��̔��������v�ɔ�߂�ꂽ���[�����E�`���������u���ʁv�Ɓu���v�@�~�Î���Î��C���^�r���[�@���l�͂ǂ����������A��ȉƂ͂ǂ��Ȃ�t�����̂��c�c�v2022�N08��21�������p�B�{����2024�N11��7���B���p�J�n �~���@�h�C�c���܂�̎O�ォ�[���́A���{�l�ƌ������ė����B�̋ȃs�A�j�X�g�Ƃ��Ċ���܂������A���Ƃ��h�C�c�̓T�^�I�Ȓ��K�͂̐����H��ł����B ���͂Ń^�[�r�����Ĕ��d�����d�͂Ő����@���쓮����悤�ɂȂ�܂ł́A���Ԃ̉��͂Ő��������������ŁA�q�ǂ��̍��͐��Ԃ̉�鉹����Ɏ��ɂ��Ă��������ł��B���p�I�� ���Ăł́u���҂��v�͔퍷�ʖ��Ƃ���Ă����B ��c�@���q�q���܂̕��e�͓��������i���݂̓��������O���[�v�{�Ёj�̎В��������̂ŁA���q�q���܂��c���q�a���i���݂̏�c�É��j�Ƃ�����Ȃ��ꂽ���́A���Ă� �gNov. 11, 1958 - Flour miller's daughter to become future empress of Japan. �h(�����̖������{�̖����̍c�@��)�Ƒ�j���[�X�ɂȂ����B |

|

�����̓��{�����l�ŁA�퍷�ʖ��́A���ʂ����Ɠ����ɁA�V�c��M���A�L�͎��Ђ���E�\�I�ȓ����i�Ⴆ�Ύ��R�ʍs����A�ŋ��̖Ə��Ȃǁj��^�����Ă����B �����Љ�ł́A�u���v�Ɓu�ˁv�͎Љ�̒��ԑw�i�_���Ȃǂ́u�ǖ��v�j���щz���āA���ڂɌ��т����B �ȉ��A���@�i�ɂ���� 1222-1282�j�́u���n�䊨�C���v�����p�B���p�J�n ���@�͓��{���̓��Γ����A���[���̊C�ӂ��ёɗ��i����j���q�Ȃ�B��������ɂ�����g��@�،o�̌�̂Ɏ̂Ă܂��点�ƁA���ɐɋ���������ɂ��炸��B���p�I�� �u�ёɗ��v�͞���i �T���X�N���b�g�j�u�`�����_�[���v�̉���ŁA�ʼn��w���˖��u�s�G���v�̈ӁB���@�̎��Ƃ͐�t���̋����������B |

�W�u�����A�j���f��w���̂̂��P�x�i1997�j�́A�{��x�����Ԗ�P�F�i���݂́E�悵�Ђ� 1928-2004�j�̒���ɐG������A�������㒆���i15���I�j�̓��{�����f���ɑn�삵���t�B�N�V�����ł���B

�w���̂̂��P�x�ɂ́A�����̔퍷�ʖ������f���Ƃ����ˋ�̐l�����o�ꂷ��B �Ⴆ�u�W�R�V�v�̃��f���͒����̒����@�t�i�E���j�ł���A�W�R�V�́u�ّm�v�i���������j�Ǝ��̂��A�u�V�����܂̏������v�i�V�c�É��̖��ߏ��j���������A��̉������ʂʼnB������l�i�Ђɂ�j�W�c���w������B �u�W�R�V�v���w������u�ΉΖ�O�v�i�����т₵�イ�j�̃��f���͌��_�l�i���ʂ��ɂ�j�ł���B �W�R�V��ΉΖ�O�A���P�A�i���炩�����j�́A�W�u���A�j���̑n��ł���j���ł͂Ȃ��B ���{��x�ē̃A�j���f��w���̂̂��P�x�Ɣ퍷�ʖ� �ȉ��Ahttps://kotobank.jp/word/�Y����-1199417�����p�B���p�J�n �����V�Ł@���E��S�Ȏ��T �u�Y�����v�̈Ӗ��E�킩��₷��������p�I�� |

|

�@TBS�̃e���r�h���}�uJIN -�m-�v(2009�N)�V�[�Y��1�E�G�s�\�[�h8�u���j�̐j���ς��v��� �@�]�ˎ���̐E���ᒬ(����킩���傤�B���݂̓����s�䓌���6����)�́u�]�ˎO���v�̉̕���̌���ł̉�b�̏�ʂ̃Z���t�B �@�uTBS�I���f�}���h�v�łł�15��56�b�ڂ���܂�17��15�b�ڂ܂ŁB��2019�N12��17�����݁AAmazon Prime Video�Ŏ����\�B �Z����m(�݂Ȃ����E����)����ˋ�̐l���B���ォ��]�ˎ���Ƀ^�C���X���b�v�����]�O�Ȃ̈�t�B �Z��{���n(�������ƁE��傤��)������݂̐l���B�]�ˎ���̕��m�ŁA�Q�l(�낤�ɂ�)�B�����̎u�m�B �Z�O��ځE�V���c�V��(����ނ�E���̂���)������݂̐l���B�]�ˎ���̉̕�����҂ŏ��`(����Ȃ���)�B �Z�k�����Y(�����ȁE���傤���낤)����ˋ�̐l���B�]�ˎ���̕��m�Ŋ��{(�͂�����)�B �Z����(�͂�)����ˋ�̐l���B�g��(�悵���)�̗V���ʼnԊ@(�������)�B���̉�b�̏�ʂł͓o�ꂵ�Ȃ����A�Z���t�̒��Ō��y�����B �V���F�������ǂˁA���̏���(����)�͂��̓c�V���̊����B�����B�����B�ꗼ����Ƃ���邱�ƂȂǂł��Ⴕ�Ȃ���B �k�F�����u���v���A�u���v����B���F(���傹��)�͌�(���̂�)���(�Ă�)�悭������(�݂�����)�ɂ��������̖A�K(���Ԃ�����)�ł͂Ȃ����B �m�F�����Y����I �V���F�y�s�K�ȏ݂��ׁz����(���ނ炢)����A�����������낤�B �k�F�y�������ē������z���҂̐g���ɂ��S(����)��炸�A�ւ�j���Ă̓o�O(�Ƃ��낤)�B�a(��)��ꂽ�Ƃĕ���͌����ʂ͂�����I ��{�F���������A�k�ǂ́B �k�F�����́A���킲�Ƃł����ʂ��̖����Ă�ł���B�g�鏗���A���ʂ��̂��Ƃ����͖{�C�ŕ�(����)���Ă���̂���B��(����)��Ƃ͎v��ʂ̂��B �V���F�������Đg���Ă���Ă����B���������͖V��(�ڂ���)����ɁA�N�������(�Ђ�)�Ƌ�(����)�����ė]������w�l(���ӂ���)����ɁB���Y(����낤)�Ɠ������Ƃ����Ȃ���A����f���悤�Ȏv���Ō|������Ǝ�ɂ����B����͂����������ȂB�ǂ����Ă����������������Ȃ�A�Ă߂�����(��)���g���̂����낤���B���{��(�͂����Ƃ���)�ł������Ă���o�����ė��₪��B ���G�s�\�[�h8���V���c�V�����o�ꂷ��̂�14��59�b�ڂ���ƁA30��19�b�ڂ���B |

|

�\�ۊ� �w�C���^�x(신유한�w해유록�x������w�����䂤�낭�x) �@���N�ʐM�g�̐��q���Ƃ��ċ���4�N(1719)�ɗ��������\�ۊ�(1681�N�|�H)�́A�]�ˎ���̓��{�̒j�F������j���ɂ��Ĕᔻ�I�Ȍ������q�ׂ��A�����N�̔��������^������A�Ƃ����s�v�c�ȑԓx���������B �@�ȉ��w���{���������j���W���@��27���x(�O���𗬎�)�O�ꏑ�[�A1981�N�A�ɍڂ��鏑��������(��A���ǂ��U�������)���Q�l�ɁA�����O���������������쐬�B |

|

�@��f��p.220���Q�l �@���{�̑��A�����D�ށB�]�A���ɏ���j���̎����B �@���A�j���L��B �d�Z�Ȃ邱�ƁA���q����������������ցA ���̑��̒^�r�A���f�A���{���B ���j�q�A�N�\�O�A�l���ȏ�Ɏ���āA ���p���Ĕ����V���A����A���̔@���A �����悫��������A�߂��\�����G�ցA�������ė��ĂA �^�ɐ�����̖��ԂȂ�B �@���N�E�M�l�E�x���E�卋���A�����X��������~�ւ���͔����B ����A��Ђďo���������ЁA�i�����Đl���E���җL��B�����̉��n�A���̔@���B ���ꎩ���~���ً̈��ɂ��āA���������A�q�̐��ɂ��������鏊����B ���������̓����ɉ�����A�j�ɂ�昂鏊�A�w�ǐ������ӂ��B �y�������z日本俗好淫。余旣撰娼臺男女之辭。又有男娼、妖媚視女子加艶、其俗之耽荒蠱惑、又倍焉。美男子年十三四、至二八以上、蘭膏膩髮、玄澤如漆、畫眉傅粉、衣雜綵畫紋、抱扇而立者、眞是一種名花。自王君貴人富商大豪、莫不傾財而蓄焉、晝夜偕出入相隨、有妬狠殺人者。民風之怪駭如此。此自情欲中異境、而所未聞於鄭衛之世矣。卽漢哀之於董賢、史乎所譏、殆謂是乎�H ��������https://db.itkc.or.kr/��[������]���Q�ƁB |

|

��f��p.275(�w�C���^�x���A���E���{�����G�^)���Q�l �����{�̒j���̉��A���F�ɔ{���B���̛i(�O�ꏑ�[1981�łł́u孌�v�ɍ��)�ɂ��Ęf�͂��҂����A���F�ɔ{���B �����̎��j�A�\�l�A�܈ȏ�ɂ��ėe�p����Ȃ�ҁA�����V���Ę��Ɉׂ��A�ʂɂ͎���������A ���ɍʋш߂��ȂĂ��A���l�E���E�C���̋�A�l����Ȃ�ׂ��B ���N���ȉ��̕x���E���l���F�A�݂��ĔV��{�ցA������o�����K���^�ɑ����͂��߁A �^ྂ���饜���閳���B���͊O�S�L��Α����i�����Đl���E���B ���̑��A�l�̍ȏ���ނނ��ȂĈՂ��ƈׂ��B�����Ēj���ɂ͎�L��A�������ւĔV�ƌ������B �@�J�X���̍�鏊�̕��m���A�M�l�̔ɉ̕������Ԃ�L��B�H�Ӂu��蒨�㎧�E孌���v�ƁB �]�A�V���w���ĞH���u���Ɂw孌���x�Ɖ]�ӂ́A�T�������j���Ȃ邩�v�ƁB �H���u�R��v�ƁB �]�A�H���u�M���̑��A���ƈ��ӂׂ����ȁB �j���̗~�́A�{���V�n�����̗����o�łāA �l�C�̓��������鏊�Ȃ�B �����P�A���f���Ȃĉ��ƈׂ��B ���ԁA毂ɁA�Ƃ�z����ĉA�������Ȃđ������đ��x�Ԃׂ��җL����v�ƁB ���A�ЂĞH�� �u�w�m�������A�������̊y���݂�m�炴��̂݁v�ƁB ���̔@���y�̌��ӏ����珮�ّR��B�����̖��f�A�m��ׂ���B �y�������z日本男娼之艶、倍於女色。其嬖而惑者、又倍於女色。國中兒男年十四五以上、容姿絶美者、膩髮爲丱、面傅脂粉、被以彩錦衣、香麝珍佩修飾之具、可値千金。自國君以下富豪庶人、皆貨而蓄之、坐臥出入、必與相隨、耽狎無饜。或有外心、則妬狠殺人。其俗以竊人之妻妾爲易事。而男娼有主者、則不敢與之言笑。雨森東所作文藁中、有敍貴人繁華之物。曰「左蒨裙而右孌丱」。余指之曰「此云孌丱。乃所謂男娼乎?」。曰「然」。余曰「貴國之俗、可謂怪矣。男女之欲、本出於天地生生之理、四海所同、而猶以淫惑爲戒。世間豈有獨陽無陰、而可以相感相悅者乎!」。東笑曰「學士亦未知其樂耳」。如東之輩所言尙然。國俗之迷惑、可知也。 ��������https://db.itkc.or.kr/��[������]���Q�� |

|

���@�G���@yǎn(yan3)�@연 (yeon)�@diễn �y�R�A�C���[�W�z�������т�B �@�w�ߖ��x�ߌ���Ɂu���A����B���������L��B(���͉��Ȃ�B�������čL����������Ȃ�)�v�Ƃ���B �@�w�j�L�x���җ�`�Ɂu����㺍씪�T�A���������O�S���\�l��V�����B(�t�b�L���T�����A�������A�O�S���\�lੂ����������A�V�����܂�)�v�Ƃ���B �@�u��(�C��)�v�̎����́A�Ƃ̒��ŗ���Ŗ�����E�����������l�q�B�u�Ёv�Ƃ������͑����i�K�ŏ\��x�̎O�Ԗڂ��������ɓ]�p���ꂽ���A�u���v�������T���Y�C�������扻�����u���v���u�Ёv�̌��`��ۑ����Ă���B �@��(�G��)�E��(�C��)�E��(�G���B���тčL����)�͓����B �@�u���v�́A�������X�Ɖ��тė����l�q���Î�����B �@�������������Ӗ�����A�b�₵������W�J������Ӗ���h������B ���` �G���M���Ӗ������������Đ�������B ��� �G���G�L����̂��Ƃ��玟�X�ɉ����L�߂�B ���� �G���[�c���ӌ���W�J�����ďq�ׂ�B ���Z �G���M���Z���J��o���Č�����B |

�w���{���I�x�~���

�w���{���I�x�~���|

�͉����������H�@�u�D��ˎ�v���������E�q �i�n�J�w�j�L�x�E�q���Ƃ̋L�����(�v��) |

|---|

�@�D�̒���\�N(�O500�N)�̉āA�E�q���\�O��(�\��ΐ�������)�̂Ƃ��A�D�͐Ă̗����͘a�r�����B�����̌N��́A�Ă̚�J�̒n�ʼn���邱�ƂɂȂ����B�E�q�́A��̗��㍲������ɂȂ����B�D�̒���́A���a�F�D�̉�Ȃ̂ŕ����̔n�Ԃōs�����Ƃ����B�E�q�͕�����A��Ă䂭�悤�i�����āA���������ꂽ�B

�@�D�̒���\�N(�O500�N)�̉āA�E�q���\�O��(�\��ΐ�������)�̂Ƃ��A�D�͐Ă̗����͘a�r�����B�����̌N��́A�Ă̚�J�̒n�ʼn���邱�ƂɂȂ����B�E�q�́A��̗��㍲������ɂȂ����B�D�̒���́A���a�F�D�̉�Ȃ̂ŕ����̔n�Ԃōs�����Ƃ����B�E�q�͕�����A��Ă䂭�悤�i�����āA���������ꂽ�B�@��̐ȏ�A�Ă̑��͊��}�̂��߁u�l���̊y�v�����t�����B����ƍE�q�́A�K�i��������ɋ삯�オ��u�����̌N�傪�e�r�̉���Ȃ���̂ɁA��ག̉��y�͂ӂ��킵������܂���v�ƌ����A�Ă̌i���Ƒ�b�̝�q�����߂��B�i���͒p���Ċy�l��ދ��������B �@�����ĐẮA�Ă̋{���̉��y�Ŋ��҂����B�o�D�₱�тƂ̌|�l�������A�p�t�H�[�}���X�����Ȃ���i�ݏo��(�����u�D��ˎ�(�䂤���傤���ザ��)�A�Y���ׂ��đO(����)�ށv)�B�E�q�͂܂��K�i��������ɋ삯�オ��u�C�v�ɂ��ď����f�킷�҂́A�߂͂܂����n�E�ɂ�����܂��B�ǂ����L�i�ɏ��������������������v�ƌ������B�|�l�����͂��̏�Ŗ�l�ɂ��Y�����s����A�葫���o���o���ɂ��ꂽ�B �@�Ă̌i���́A�E�q�̋B�R�Ƃ����ԓx�ɋ����B�i���́A�u�`�v�ɂ����Ď������D�ɋy�Ȃ����Ƃ�m��A��̂��Ă����D�̗̓y��D�ɕԊ҂��A�Ӎ߂����B |

|

�w�j�L�x��47�u�E�q���Ɓv�̌������̈ꕔ�B �c�L���AꎗL�i�����i�H�u���t�{���V�فv�B�i���H�u���v�B�D��ˎ�םE���O�B�E�q�����i�A?�K���o�A�sᶈꓙ�A�H�u�C�v���z�f����ҍ��c�n�A�����L�i�v�B �L�i���@���A�葫�ٙ|�B�i�����A�m�`�s��A�d���勰�A�����Q�b�H�c |

�̂� #������ �Łu�ŋY�v�i�ŋ�������j�ł͂Ȃ��āu���Y�v�i�ŋ����j�ƌ��������R���悭�킩��܂��B�� ���� �Ɩ�O�̓`�������㉉�̃R���{�̓���B https://t.co/oRZSvsP9Xy

— �����O(KATO Toru) (@katotoru1963) October 22, 2021

| �ߑ㐼�m���� | ���m�̓`������ | ���m�I�ȍl������ | |

|---|---|---|---|

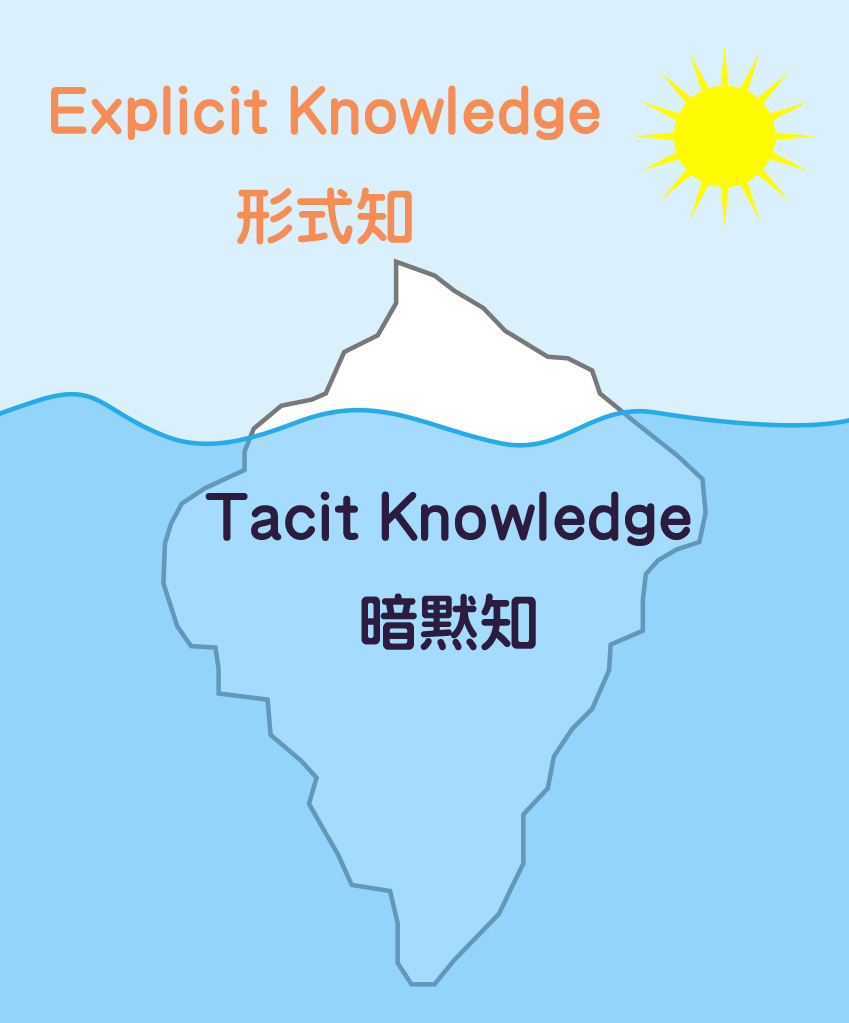

| ���_�E�N�w | �`���m | �Öْm | ������y���Ȃǂ̌`���m���A���t�◝���ł͐����ł��Ȃ��Öْm�I�Ȍo���̐ςݏd�˂�u���v���d���B �t���u���̌|�͋������Ȃ��B�����瓐�߁v�B |

| �� | ���͔� | ���͏X | ���͌Í�������ʂ��ĕ��ՓI�Ȃ��́A�Ƃ������z�B �ʁA���܂ǂ�A�ތ^�I�Ȉߑ��A�ȂǁB |

| ���쌠 | �l�n�� | ����ݐό^�W�c�n�� | �u�q�ׂč�炸�v(�q���s��) |

| ���Z�̕��i | ���R | �`���̌^ | �u�^�j��v�Ɓu�^�m�炸�v�͈Ⴄ�B �^���ɂ߂����D�������^�j��ɂȂ��B |

| �ʎ��� | �ʎ� | �ʈ� | �u���ʃm�C�Y�v�͉����̂Ŕr�����ׂ��B ���䑕�u�͊ȑf�ł���ׂ��B |

| �����̓��� | ��]�Ď����I cf.Panopticon | �X�N�����u�������_�I cf.pedestrian scramble | �ϋq�Ȃ͖��邢�܂܂ɂ��Ă����B |

| ���E�� | open end | closed end | There is nothing new under the sun. |

| �V�N�� | �V��ł��悢�B | �n������Ƃ悢�B | �u�V(�V��)�v�́u�h(�V��)�v�Ȃ�B �u�V(����)�v�́u�r(����)�v�Ȃ�B |

| ����̌��� | ���m | ���m | �ό��O�̗\�K�K�v�B �l�^�o���劽�}�B |

| �o�D | �ėp�I�o�D | ���I�o�D | �̕�����҂͉f����ł���B �ӂ��̉f��o�D�͉̕���͂ł��Ȃ��B |

| �ē� | �ē͕K�v | �ē͂��Ȃ��Ă��悢 | �u�ēv�̕��ۂŖ��D�Ɏw�}����͎̂���B |