- 前403年、「三晋」が周王朝から正式に諸侯に認められた。戦国時代の開始年をここに置く説が有力。

- 前380頃、年代不詳。蘇秦は東周(洛陽付近)に生まれる。

- 前350頃、鬼谷子に学ぶ。漢文説話では張儀と同門とされるが、史実は2人は活躍時代か違う可能性がある。 cf.【刺股懸梁】しこけんりょう 蘇秦は読書して眠くなるとキリで自分の股を刺した。 後漢の孫敬はロープで頭と梁をつないで読書した。

- 340頃、蘇秦は秦に遊説したが失敗し、困窮して帰郷。家族からも馬鹿にされた。

- 330頃、蘇秦は燕で取り立てられ、合従策をもって諸国を遊説した。まず趙を説き、次いで韓・魏・斉・楚・燕を説得。

cf.【鶏口牛後】けいこうぎゅうご 蘇秦が韓王を説得したときの名言 - 328頃、六国合従成立、蘇秦は六国の相印をおびる。秦の東方進出をストップさせた。

実家に帰ると、家族は卑屈なほどうやうやしい態度で迎えた。

cf.【前倨後恭】ぜんきょ-こうきょう

「使我有洛陽負郭田二頃、豈能佩六国相印乎」

我をして洛陽負郭の田二頃を有らしめば、豈に能く六国の相印を佩びんや

ワレをしてラクヨウフカクのデンニケイをアらしめば、 アにヨくリッコクのショウインをオびんや。

(もし実家にそこそこの不動産があれば、私はこんな大出世はできなかったろう)

https://manapedia.jp/text/3764 - 324頃、斉・魏が秦と結んで趙を攻撃。合従瓦解。

- 322頃、斉が燕を攻撃し、文侯死去に乗じて十城を奪取。蘇秦は斉を説いて城を返還させた。

- 321頃、燕王から冷遇され、再び斉に移った。斉では人々から敵視され命を狙われた。

- 318頃、蘇秦は刺客に襲われ重傷を負い、死去。死の直前に、犯人を炙り出す策略を進言した。

○司馬遷『史記』巻69・蘇秦列伝第九

cf.https://ja.wikisource.org/wiki/史記/卷069

AIも使った現代語訳

蘇秦(そしん)は、東周(とうしゅう)の洛陽(らくよう)の人である。東方に赴き、斉(せい)において師に学び、鬼谷(きこく)先生のもとでその術を習った。

その後、数年にわたって遊説に出たが、大きく失敗して帰郷した。兄弟、兄嫁、妹、妻、妾(しょう)までもがひそかに彼を笑って言った。

「周の人々の風俗では、家産を整え、農工商に励み、十分の二の利を追うことを務めとしている。 今、あなたは本業を捨てて、口舌の業に従ったのだから、失敗して当然であろう」と。

蘇秦はこれを聞いて恥じ入り、自らを痛んで、部屋に閉じこもり、外に出ず、蔵書を取り出して繰り返し読んだ。そして言った。

「そもそも士(さむらい)として書を受け入れ、首を垂れて学んだのに、尊貴や栄誉を得ることができないのであれば、書を多く読んでも何の意味があろうか」と。

そこで『周書』の『陰符(いんぷ)』を見つけ、それを伏して読みふけった。

一年後、熟読して自ら練磨し、「これによって当世の君主を説得できるであろう」と言った。そして周の顕王(けんおう)に説こうとした。だが、顕王の側近たちはかねてから蘇秦を知っていたが、彼を軽んじて信用しなかった。

そこで西に赴き秦に至ったが、秦の孝公(こうこう)はすでに没していた。蘇秦は恵王(けいおう)を説いてこう言った。

「秦は四方を山に囲まれ、渭水(いすい)に沿い、東には関中と黄河があり、西には漢中(かんちゅう)、南には巴蜀(はしょく)、北には代馬(たいば)がある。 これはまさに天の宝庫(てんぷ)である。秦の民の多さと兵法の教えをもってすれば、天下を呑み込み、皇帝と称して統治することも可能である」と。

だが秦王は言った。

「羽毛が未だ生え揃わぬ鳥が高く飛べるはずもなく、文理の明らかでない者が天下を兼ねることもできぬ」と。

そしてちょうど商鞅(しょうおう)を誅殺した直後で、弁士を忌み嫌っていたため、蘇秦を用いなかった。

そこで蘇秦は東へ向かい趙(ちょう)へ行った。趙の粛侯(しゅくこう)は弟の成(せい)を宰相とし、奉陽君(ほうようくん)の号を授けていた。しかし奉陽君は蘇秦の説を容れなかった。

蘇秦はさらに燕(えん)に赴き、一年以上たってようやく燕の文侯(ぶんこう)に謁見することができた。彼は文侯にこう説いた。

「燕の東には朝鮮(ちょうせん)・遼東(りょうとう)、北には林胡(りんこ)・楼煩(ろうはん)、西には雲中(うんちゅう)・九原(きゅうげん)、 南には嘑沱(こだ)・易水(えきすい)がある。領土は二千里余り、甲冑を備えた兵士は数十万、戦車六百台、騎馬六千騎、穀物は数年分を支える。 南には碣石(けつせき)・雁門(がんもん)の豊かさがあり、北には棗(なつめ)と栗の利がある。民が耕作せずとも、棗と栗だけで足りるほどである。 これこそ天の宝庫というべきものである。

そもそも安寧で争いのない国で、軍が全滅したり将が討たれた例がなく、戦を免れてきた国として燕に勝るものはない。大王はその理由をご存じか。燕が甲冑をつけての戦いを免れてきたのは、趙が南の盾となってきたからである。秦と趙は五度戦い、秦が二勝、趙が三勝している。秦と趙が互いに疲弊し、燕は無傷でそれに乗じてきた。これが燕が戦を免れた理由である。

さらに秦が燕を攻めようとすれば、雲中・九原を越え、代・上谷を過ぎ、数千里の地を踏破しなければならない。たとえ燕を得たとしても、秦にとっては守り切れぬであろう。秦が燕を害することは、明らかに困難である。だが趙が燕を攻めるとなれば、号令ひとつで十日もかからずに数十万の軍が東垣(とうえん)に展開する。嘑沱を渡り、易水を越え、四、五日で都に迫ることができる。ゆえに秦が燕を攻めるのは千里の彼方の戦い、趙が燕を攻めるのは百里の内の戦いである。百里の脅威を顧みず、千里の脅威を重んずるのは、まことに愚策である。よって大王には、趙と親しくして合従の策をとり、天下が一つとなれば、燕に災いは決して訪れまい」と。

文侯は言った。

「あなたの言には理がある。しかし我が国は小国であり、西は強国の趙に迫られ、南は斉に近い。斉と趙はいずれも大国である。もしそなたがどうしても合従の策で燕を安んじようというなら、私は国をあげてこれに従おう」と。

そこで文侯は蘇秦に車馬・金銀財宝を与え、趙へと送り出した。

しかし趙では奉陽君がすでに死んでおり、蘇秦は趙の粛侯に直接こう説いた。

「天下の卿相(けいしょう)・人臣、あるいは平民の士に至るまで、みな貴君の行いと義を高く評価し、長らく教えを受け、忠を尽くしたいと願っていた。しかしながら、奉陽君の嫉妬と、君が彼を任用していたことにより、賓客や遊士たちはみな自らの才を尽くすことができなかったのである。今や奉陽君も没し、君はふたたび士民と親しもうとされている。ゆえに私は愚考をあえて進言するものである」と。

ひそかに君のために計るに、最もよいのは、民(たみ)を安んじて事(こと)なきを旨とすることである。すなわち、民に何かをさせるような事態を起こしてはならないということである。民を安んずる根本は、交(まじわり)を選ぶことにある。交をうまく選べば民は安んじられ、交を誤れば民は一生不安のうちにある。

ここで外患について述べよう。斉(せい)と秦(しん)は共に敵対する存在であり、どちらかに頼っても民は安んじられない。秦に依って斉を攻めても安まらず、斉に依って秦を攻めても安まらない。ゆえに、他国を説得してその国を攻めさせるような者は、常に言葉巧みに交わりを断ち切ることを苦心して行っている。どうか君には、そうしたことを軽々しく口に出さないよう願いたい。

白(はく)と黒とが分かれる理由は、ただ陰陽の差にすぎない。君がもし誠実に私の言に耳を傾けてくだされば、燕(えん)は必ず旃裘(せんきゅう:毛皮)・狗馬(くば:犬や馬)の産地を手にし、斉は魚や塩の海産をもたらし、楚(そ)は橘(きつ)や柚(ゆ)の園を提供し、韓(かん)・魏(ぎ)・中山(ちゅうざん)もまた湯沐(とうもく)の奉(ほう:俸禄)を捧げるであろう。そして貴族や親族・兄弟たちも、皆が封侯(ほうこう:諸侯に封ぜられる)されることが可能である。

そもそも、土地を割き利益を独占することは、五伯(ごはく)が軍を滅ぼし将を虜(と)ってまで求めたものであり、封侯や栄誉をめぐって貴戚(きせき)らが争ったのは、殷湯(いんとう)・周武(しゅうぶ)らの時代のように、王を廃し君を立てるような事でもあった。今、君が高く手を拱(こまぬ)いて座っていながら、これらの利益をすべて手にできるのは、私が君のために最も願うことである。

今、もし大王が秦と同盟すれば、秦は必ず韓と魏を弱体化させようとするであろう。もし斉と組めば、斉は必ず楚と魏を弱めようとする。魏が弱まれば黄河の外を割譲せざるをえず、韓が弱まれば宜陽(ぎよう)を差し出すことになる。宜陽を失えば上郡(じょうぐん)との道が絶たれ、黄河の外を割譲すれば交通路は途絶する。楚が弱まれば、燕にとって援軍がなくなる。これら三つの策については、慎重に計算せねばならない。

秦が軹道(しどう)を下れば、南陽(なんよう)は危機に陥る。秦が韓を脅し、周(しゅう)を囲めば、趙氏(ちょうし)は自ら兵を操ることになるであろう。 衛(えい)を占拠し、巻(けん)を奪えば、斉は必ず秦に朝貢するであろう。秦が山東(さんとう)を得ようと望めば、必ず兵を挙げて趙に向かうに違いない。

秦軍が黄河を渡り、漳水(しょうすい)を越え、番吾(ばんご)に拠れば、戦は必ず邯鄲(かんたん)の地に及ぶことになる。これが私が君のために憂えることである。

当今の情勢において、山東諸国の中で最も強国なのは趙である。趙の領土は二千里余り、甲冑を備える兵士は数十万、戦車千台、騎馬一万匹、穀物は数年分に及ぶ。西には常山(じょうざん)、南には黄河と漳水、東には清河(せいか)、北には燕国がある。燕は確かに弱国であり、恐れるには足らない。

だが、秦が天下にとって最も脅威とするのは趙である。それにもかかわらず、秦が敢えて趙を攻めようとしないのはなぜか。それは、韓・魏がその背後から議(はか)ろうとすることを恐れているからである。ゆえに、韓・魏は趙の南の盾なのである。

秦が韓・魏を攻める際、そこには険しい山や大河といった天然の障壁はない。ゆえに、少しずつその領土を食い、国都の近くにまで進出してきている。韓・魏が秦に抵抗できなければ、必ずや秦に服属することになる。もし秦が韓・魏を制圧すれば、次に趙に災いが降りかかるのは必定である。これが私が君のために恐れることである。

臣(わたくし)は聞いております。堯(ぎょう)は三夫(さんぷ/臣下)の支配地すら持たず、舜(しゅん)は咫尺(しせき/わずかな)ほどの土地も持たずして天下を有し、禹(う)は百人ほどの民も擁せずして諸侯の王となったと。湯王(とうおう)・武王(ぶおう)の軍勢は三千人に満たず、戦車も三百乗(しょう)、兵卒は三万人にすぎなかったが、それでも天子の位に就いた。これこそ、まことに道を得たからである。

したがって、明君(めいくん)は外にあっては敵の強弱を測り、内にあっては自国の士卒の賢不肖を見極め、両軍が相対して戦う前に、すでに勝敗・存亡の分かれ目は心中に明らかとなっている。どうして衆人の意見に惑わされ、あやふやなまま事を決するようなことがあろうか。

臣はひそかに天下の地図を展べて案じてみた。すると、諸侯の土地は秦(しん)の五倍あり、兵力は秦の十倍に達する。六国が一つになって力を合わせ、西に向かって秦を攻めれば、秦は必ず敗れるであろう。ところが現状は、西に向かって仕え、かえって秦に臣下として見られている。敵を打ち破るのと、敵に打ち破られるのと、他人を臣属させるのと、自分が臣属するのとでは、どうして同列に論じられようか。

そもそも、衡人(じょうにん/秦に内通する者)とは、皆が諸侯の領土を割譲して秦に与えようとする者たちである。秦はこれを受けて高殿を築き、壮麗な宮殿を建て、竽瑟(うしつ)の音楽に耳を傾け、前には高楼閣、後には美人が侍っている。だがその一方で、諸侯の国々は秦の害にさらされながら、その苦しみを分かち合おうとはしない。ゆえに、衡人たちは日夜、秦の権勢を利用して諸侯を脅かし、土地を割譲させようと躍起になっている。どうか大王には、これを慎重にご判断いただきたい。

臣はまた聞いております。明君とは疑いを絶ち、讒言(ざんげん)を排し、流言の根を断ち、朋党(ほうとう/派閥)の門を閉ざす者であると。だからこそ、尊君の地位を高め、領土を広げ、兵力を強める策を、臣は今ここに忠心をもってご進言するのです。

ひそかに大王のために計るに、韓(かん)・魏(ぎ)・斉(せい)・楚(そ)・燕(えん)・趙(ちょう)の六国が親しく連携し、秦に背くのが最善であります。諸国の将軍や宰相たちが洹水(かんすい)のほとりに集い、互いに人質を交わし、白馬を裂いて血盟を結び、約定を交わすのです。その盟約の内容は次のようなものです。

秦が楚を攻めれば、斉・魏は精鋭を出してこれを援け、韓は秦の糧道を断ち、趙は黄河・漳水(しょうすい)を渡って進軍し、燕は常山の北を守る。

秦が韓・魏を攻めれば、楚はその背後を断ち、斉は精鋭を出して援軍とし、趙は河漳を渡り、燕は雲中を守る。

秦が斉を攻めれば、楚が後方を断ち、韓は城皋(じょうこう)を守り、魏は道を封鎖し、趙は河漳・博関(はくかん)を渡って進み、燕は精鋭を出して援軍とする。

秦が燕を攻めれば、趙は常山を守り、楚は武関(ぶかん)に軍を置き、斉は勃海(ぼっかい)を渡り、韓・魏はいずれも精鋭を出して援軍とする。

秦が趙を攻めれば、韓は宜陽(ぎよう)に軍を置き、楚は武関に軍を置き、魏は河外に兵を進め、斉は清河を渡り、燕は精鋭を出して援軍とする。

この盟約に背いた諸侯があれば、他の五国が連合してこれを討伐する。

このように六国が親しく連携し、賓客のように秦と対すれば、秦の軍は決して函谷関(かんこくかん)を越えて山東(さんとう)を侵すことなどできぬ。かくして覇王(はおう)の事業は完成するのです。」

趙王(ちょうおう)は言った。

「寡人(かじん)は年若く、即位してまだ日が浅く、国家の長期計画について聞いたことがなかった。だが今、上客(じょうかく/尊敬する賓客)が天下を心にかけ、諸侯の安寧を思われていること、まことに感銘を受けた。寡人は国をあげてこれに従おう。」

そこで、車百乗(しょう)、黄金千溢(せんいつ)、白璧百双、錦繍(きんしゅう)千純を用意し、諸侯への使者として蘇秦を派遣した。

このころ、周の天子は秦の恵王(けいおう)に文武の胙(そ/祖先の祭祀の土地)を贈っていた。恵王は犀首(さいしゅ)を魏に攻め込ませ、将軍の龍賈(りゅうか)を捕え、魏の雕陰(ちょういん)を奪ったうえで、さらに東への軍事行動を計画していた。

蘇秦は、秦兵が趙に迫るのを恐れ、張儀(ちょうぎ)を怒らせて秦に引き入れ、その間に策を進めた。

次に韓の宣王(せんおう)を説いて言った。

「韓は北に鞏(きょう)・成皋(せいこう)の堅固な地があり、西に宜陽(ぎよう)・商阪(しょうはん)の険地、東に宛(えん)・穰(じょう)・ 洧水(いすい)、南に陘山(けいざん)がある。領土は九百里あまり、甲冑を備える兵士は数十万、天下の強弓・強弩は皆、韓から出る。 谿子(けいし)、少府(しょうふ)、時力(じりき)、距(きょ)といった射手は、六百歩(ぶ)以上の距離からでも的に命中させる。 韓兵は走りながら射ることもでき、百発も撃つ間に一息もつけぬ。遠くを射れば矢は盾を貫き胸を穿ち、近ければ矢頭が心臓を貫く。 韓兵の剣や戟(げき)は冥山(めいざん)、棠谿(とうけい)、墨陽(ぼくよう)、合賻(ごうふ)、鄧師(とうし)、宛馮(えんぷう)、龍淵(りゅうえん)、太阿(たいあ)などの名産である。 これらは、陸において牛馬を断ち、川において白鳥や雁をも切ることができる。敵に向かえば、堅甲や鉄幕、革甲をも貫通する。すべてが備わっている。 韓兵の勇猛さと重装備、強弩、鋭利な剣をもってすれば、一人で百人に当たるも同然である。

そのような強い韓の力と、大王のご賢明さとをもってしながら、西に向かって秦に仕え、手を組んで服従している。これは社稷(しゃしょく/国家)を辱め、天下の笑いものになるという点で、これ以上の恥はない。ゆえに大王には慎重にご判断いただきたい。

大王が秦に仕えるならば、秦は必ず宜陽・成皋を要求してくるであろう。今年それを与えれば、来年にはまた新たな領土を要求してくる。 与えれば土地が尽き、与えなければ過去の譲歩が無駄となり、さらなる災いを招く。そもそも、大王の国土には限りがあるが、秦の欲望には限りがないのです。 有限の土地で無限の要求に抗うのは、まさに怨みを買い、禍を招くことにほかならない。戦わずしてすでに国土を失っているようなものです。

臣は俗諺(ぞくげん)を聞いたことがある。『寧(むし)ろ鶏口(けいこう)となるも、牛後(ぎゅうご)となるなかれ』と。 今、秦に手を交えて従属するというのは、まさに牛後にほかならない。大王のご賢明さと、韓の強兵をもってしながら、牛後と呼ばれるのは、まことに大王の名誉に関わることであり、臣としてはこの上なく恥ずかしく思います」

これを聞いた韓王は、怒って顔色を変え、腕をまくり目を見開いて剣に手をかけ、天を仰いで大きく嘆息して言った。

「寡人は不肖とはいえ、決して秦に仕えることなどできぬ。今や主君(蘇秦)が趙王の教えを伝えてくれた。寡人は国家をかけて社稷をお守りし、これに従おう。」

また蘇秦は魏の襄王(じょうおう)に説いて言った。

「大王の領土は、南に鴻溝(こうこう)・陳(ちん)・汝南(じょなん)・許(きょ)・ 郾(えん)・昆陽(こんよう)・召陵(しょうりょう)・舞陽(ぶよう)・新都(しんと)・ 新郪(しんき)があり、東には淮水(わいすい)・潁水(えいすい)・ 煑棗(しゃそう)・無胥(ぶしょ)、西は長城の境界に至り、北には河外(かがい)・巻(けん)・衍(えん)・酸棗(さんそう)などがある。領域は千里に及びます。

土地の名こそ小さいが、農村や住居の数は数えきれず、草を刈って馬を飼う場所すらないほどである。 人民は多く、車馬はひしめき、昼夜を問わず行き交い、どこもかしこも賑わって、あたかも三軍(さんぐん)の兵が動くかのようである。 わたくしはひそかに大王の国力を量ったところ、楚(そ)に劣らぬほどであると存じる。

それなのに、衡人(じょうにん:秦の手先)は大王を惑わし、強大なる虎狼の如き秦と手を結ばせ、他国を侵略しようと勧める。だが、結果として秦の害を受けながら、その災いを顧みないのは誤りである。

秦の勢力を後ろ盾にして、自国の主君を内から脅すような行為こそ、これ以上ない大罪である。魏は天下でも屈指の強国であり、大王は天下でも屈指の賢君である。それにもかかわらず、今や西に顔を向けて秦に仕え、『東の藩屏(はんぺい)』を自称し、帝の宮殿を築き、冠帯を賜って春秋の祭祀を行うなどとは、わたくしは大王の恥と存じる。

わたくしはまたこう聞いている。越王句踐(えつおうこうせん)は、疲弊した三千の兵で夫差(ふさ)を干遂(かんすい)において捕え、周の武王(ぶおう)は三千の兵と三百乗(しょう)の革製の戦車を率いて、牧野(ぼくや)で紂王(ちゅうおう)を倒した。それは兵の数が多かったからではなく、威勢を奮ったからである。

今、大王の兵をひそかに聞くに、武士が二十万、蒼頭(そうとう:従者・雑兵)が二十万、奮撃兵が二十万、下僕が十万、戦車が六百乗、騎馬が五千匹に及ぶという。これは、越王句踐や武王をはるかに凌いでいる。

それにもかかわらず、大王は群臣の言葉に耳を貸し、秦に仕えようとしている。秦に仕えるためには必ず領土を割いて献上する必要があり、兵を使う前からすでに国土は失われてしまう。群臣のうち秦に仕えることを説く者たちは、みな奸臣であり、忠臣ではない。

そもそも、主君に仕える者が、自らの主の領土を割譲して外交に当て、一時の功績を盗み取って将来を顧みず、公の利益を損ねて私利を得ようとする。外には秦の勢力を借り、内では主君を脅して土地を割譲させる――これこそ大王において、よく見抜いていただきたいことである。

周書(しゅうしょ)にいわく、『綿々(めんめん)として絶えず、蔓蔓(まんまん)としていかんせん。毫釐(ごうり)も伐たざれば、将に斧柯(ふか)を用いんとす』と。これは、些細な問題を放置すれば、やがて大問題に発展することを戒めた言葉である。前もって考慮を怠れば、後に大きな災いが起こる。どうなさるおつもりであろうか。

大王がまことにわたくしの言葉を聞き入れてくださるならば、六国が連携し、心を一つにして力を合わせれば、強大な秦の脅威など恐れる必要はない。 よって、わが趙王(ちょうおう)は愚かなわたくしに策を託し、盟約の内容をお伝えすることを命じられた。すべては大王のご裁断にかかっております。」

魏王は言った。

「寡人(かじん)は不肖にして、いまだ賢者の教えを聞く機会もなかった。だが今、主君(しゅくん:蘇秦)が趙王の詔(みことのり)を伝えてくれた。寡人は社稷(しゃしょく/国家)のために、謹んでこれに従おう。」

蘇秦はさらに東に赴いて、斉の宣王(せんおう)にこう説いた。

「斉の南には泰山(たいざん)があり、東には琅邪(ろうや)、西には清河(せいか)、北には勃海(ぼつかい)を擁し、四方を自然の要害に囲まれた『四塞(しそく)の国』であります。斉の領土は二千里余りにおよび、武装兵は数十万、蓄えた穀物は丘や山のようである。

三軍の精兵、五家ごとの徴兵は、進めば鋒矢(ほうし/鋭い矢)のごとく、戦えば雷霆(らいてい/激しい雷)のごとく、退けば風雨のようである。いざ軍役となっても、泰山を越え、清河を絶え、勃海を渡るようなことはない。

臨菑(りんし)の都には七万戸があり、わたくしの試算では一戸に男子三人としても二十一万人にのぼる。遠方の郡から兵を徴するまでもなく、臨菑一都市のみで既に二十一万の兵を動員できる計算となる。

臨菑は非常に富み栄え、民は皆、竽(う)や瑟(しつ)を吹き、琴(こと)や筑(ちく)を奏で、闘鶏や猟犬の遊び、六博(ろくぼく)や蹴鞠(けまり)を楽しんでいる。街の道では車の車輪がぶつかり合い、人々の肩がすれ違い、衣の裾が幕のようにつながり、袖の動きが天蓋のようになり、汗が雨のように滴る。家々は豊かで人々は満ち足り、志は高く、気概も盛んである。

これほどに、斉の強さと大王の賢明さがあれば、天下に敵う者はいない。にもかかわらず、西に向かって秦に仕えるとは、わたくしは大王の恥と考える。

そもそも韓(かん)・魏(ぎ)が秦を恐れるのは、国境が秦と接しているからである。兵を出せば十日もかからず勝敗が決する。もし秦と戦って勝てば兵の半数は損耗し、四方の守りは手薄になる。負ければ国の滅亡が迫る。ゆえに、韓・魏は秦と戦うのをためらい、かえってその属国となることを選んでいるのである。

だが秦が斉を攻めるとすれば事情は違う。韓・魏の領土を越え、衛(えい)・陽晋(ようしん)の道を通り、亢父(こうほ)の険阻を抜けねばならない。その地では車は並んで通れず、騎馬は横に並べない。百人が守れば千人でも突破できない。秦が深入りすれば、後ろから韓・魏の攻撃を恐れ、進退きわまり、進軍を断念せざるを得ない。したがって、秦が斉に害を加えるのは不可能であることが明白である。

そのような秦の無力を深く理解せず、みだりに西面して仕えようとするのは、群臣の浅慮です。今こそ、秦に仕える名分なくして強国の実を保ち、大王には深くお考えいただきたい。」

斉王は言った。

「寡人(かじん)は愚かにして、海辺の辺境に在り、東の果てにある国を守るのみであったため、これまで他国の教えを聞く機会がなかった。今、そなたが趙王(ちょうおう)の詔(みことのり)を伝えてくださった。謹んで、国をもってこれに従おう。」

蘇秦は続いて西南へ赴き、楚の威王(いおう)にこう説いた。

「楚は天下の強国であり、大王は天下の賢君である。西には黔中(けんちゅう)・巫郡(ふぐん)、東には夏州(かしゅう)・海陽(かいよう)、 南には洞庭(どうてい)・蒼梧(そうご)、北には陘塞(けいさい)・郇陽(じゅんよう)を擁し、 領土は五千里余、武装兵は百万人、戦車は千乗、騎馬は万匹、穀物の蓄えは十年分に及ぶ。まさに覇王の資質である。

これほどの楚の強さと大王の英明さをもってすれば、天下に抗する者はいない。なのに西に向かって秦に仕えようとするならば、諸侯は皆、章台(しょうだい:秦王宮)に朝見するようになってしまう。

秦が最も脅威とするのは楚である。楚が強ければ秦は弱くなり、秦が強ければ楚が弱くなる。両者が並び立つことはできない。ゆえに、大王のためには、諸侯とともに秦を孤立させる『合従(がっしょう)』こそが最上の策である。

大王がこれを拒めば、秦は必ず二手に分かれて軍を出す。一軍は武関(ぶかん)から進軍し、もう一軍は黔中から下る。そうなれば楚の 鄢(えん)・郢(えい)は危機に瀕するであろう。

『乱れる前に治め、起こる前に備える』――これが政の道である。災いが起きてから悔やんでも、もはや手遅れである。よって、大王にはお早めにお考えいただきたい。

もし大王がわたくしの言をお聞き入れくださるなら、山東(さんとう)の諸国をして四季の貢ぎ物を奉らせ、大王の明詔を仰ぎ、社稷を託し、宗廟を奉じ、兵を鍛え、軍を整えさせ、大王の指揮のもとにすべてを運ばせよう。

この拙き計をお用いくださるならば、韓・魏・斉・燕・趙・衛の国々から、妙なる音楽と美しい女性が後宮を満たし、燕・代(えん・たい)の駱駝や良馬が外厩(がいきゅう)に充ちるであろう。ゆえに、諸侯が一致団結すれば楚王が覇を唱えることになり、もし秦との連携が成れば秦が帝となる。今、覇王たる地位を捨て、臣属の名を得ようとするのは、大王にはふさわしくないと存じる。

秦は虎狼の国であり、天下を呑み込もうという野心をもっている。秦は天下の仇敵である。合従に反対する者は、みな諸侯の土地を割譲させて秦に仕えさせようとする者であり、これは仇を育てて敵に奉ずることに等しい。

主君に仕える者がその領土を割って秦のような強欲な虎狼に奉じ、天下を侵略させ、ついに秦の災いに見舞われても、その責任を顧みないとは何たることか。外に秦の威を借り、内では主君を脅して領土を割譲させる。これこそ、最大の謀反であり、不忠の極みである。

ゆえに、合従とは諸侯が土地を割って楚に仕える策であり、連衡とは楚が土地を割って秦に仕える策である。この二策の差は天地ほどに大きい。さて、大王はどちらをお選びになるか。

わたくしは愚策を趙王に託され、盟約を奉じてこれをお伝えする次第です。」

楚王は言った。

「わが国は西で秦と国境を接している。秦は巴蜀(はしょく)と漢中を併呑しようとしている。秦は虎狼の国であり、親しむべき相手ではない。

また韓・魏は秦の脅威に直面しており、深く共謀することはできない。ともに策を練ろうとすれば、逆にその内容が秦に漏れ、謀が成る前に国が危機に陥る。わたくしは楚一国で秦に抗して勝つとは思えず、内においては家臣と相談しても頼みとするには足らぬ。

わたくしは床に伏しても安らかに眠れず、食しても味がせず、心はぐらぐらと定まらず、風にはためく旗のように落ち着かない。 今、そなたが天下を一つにまとめ、諸侯を糾合し、危機に瀕した国々を救おうとするならば、わたくしは社稷を託し、謹んでこれに従おう。」

こうして六国は合従して力を合わせた。蘇秦はその盟約の長(ちょう)となり、六国の宰相を兼ねたのである。

蘇秦(そしん)は趙王(ちょうおう)に成果を報告するため北へ戻る途中、洛陽(らくよう)を通過した。彼の車列や物資は非常に豪華で、各国の諸侯は使者を送り、あたかも王者のように遇した。 周の顕王(けんおう)もその威容を恐れて道を整え、人を派遣して郊外まで出迎えた。

蘇秦の兄弟の妻や嫂(あによめ)たちは彼を見ると、顔をそむけ、うつむいて跪き、飲食の際も傅(まか)り仕えるようになった。蘇秦は笑いながら嫂に問うた。

「なぜ、以前は横柄だったのに、今はこうも丁重なのか?」

嫂は平伏して地面に顔をつけ、こう答えた。

「季子(蘇秦)は高位にのぼり、黄金を持つようになられたからでございます」

蘇秦は大きく嘆息して言った。

「一人の人間でさえ、富貴になれば親類縁者も畏れ敬い、貧賤なら軽んずるのだ。ましてや世間の人々はなおさらだ。 もし私が洛陽郊外に田二頃でも持っていたら、どうして六国の宰相印を佩びることができたろうか。いや、できなかった。」

こう言って、千金を宗族や旧友に惜しみなく分け与えた。

かつて蘇秦が燕へ赴くとき、ある人物から百銭を借りて旅費とした。富貴を得たのち、その人物に百金を返した。また、恩を受けた者すべてに返礼をしたが、ある従者がただ一人だけ受け取れず、自ら進み出て言った。

蘇秦は答えた。

「忘れていたわけではない。お前が私とともに燕に向かった際、易水(えきすい)の上で何度も私を見捨てようとした。 あの時、私は困窮しており、お前に深く望みをかけていた。だから後回しにしたのだ。だが今、報いはすでに受けたであろう」

蘇秦が六国の合従を成立させ趙に帰ると、趙の粛侯(しゅくこう)は彼に「武安君(ぶあんくん)」の称号を与えた。 そして合従の誓書を秦に送りつけた。以後、秦軍は十五年間、函谷関(かんこくかん)を越えて東進できなかった。

その後、秦は謀略により犀首(さいしゅ)を使い、斉と魏を欺いて趙を攻めさせ、合従を崩そうとした。 斉・魏が趙を攻めると、趙王は蘇秦を責めた。蘇秦は恐れて、自ら燕に赴き、斉を説得して報復すると請い出た。 しかし、蘇秦が趙を去ると、合従は解体してしまった。

秦の恵王(けいおう)は娘を燕の太子の妃にした。その年、燕の文侯(ぶんこう)が死に、太子が即位して燕の易王(えきおう)となった。 斉の宣王(せんおう)は燕の喪中を狙って燕を攻め、十城を奪った。燕王は蘇秦を呼び、言った。

「先生がかつて燕に来られ、先王が資金を出して趙へ赴かせ、六国を合従させた。だが今や、斉はまず趙を攻め、次いで燕を攻めた。 これは天下の笑い者である。先生、斉から奪われた十城を取り戻せるか?」

蘇秦は深く恥じ入り、こう答えた。

「必ずや取り戻してご覧に入れましょう」

蘇秦は斉王に謁見し、再拝しながら、うつむいて祝い、仰いで弔った。

斉王は問うた。

「祝いと弔いが同時に来るとは、どういうことか?」

蘇秦は言った。

「餓えた人が腹を満たすために烏(からす)のくちばしから食べようとは思いません。それは飢えをしのげても、命を落とす恐れがあるからです。 今、燕は小国ながら、秦王の娘婿(むこ)です。十城を奪って秦と敵対すれば、強大な秦が後方を攻める恐れがあります。 これはまさに烏の口から食べるようなものです」

斉王は色を変えて問うた。

「では、どうすればよいのか?」

蘇秦は答えた。

「古の賢者は、災いを転じて福とし、失敗をもって成功に変えました。大王がもし私の策をお聴き入れくださるなら、十城を燕に返上なされ。 燕は理由もなくして領土を得れば歓喜し、秦も自らの縁故ゆえにそれが返されたと知れば喜びましょう。これは仇敵を捨て、石のように堅固な友を得る方法です。

もし燕と秦がともに斉に仕えるなら、大王は天下に号令できる立場となり、誰も逆らえません。 これは言葉だけで秦と結び、十城をもって天下を取る――すなわち、覇王の業であります」

斉王は「善し」と言って、十城を燕に返還した。

ある者が蘇秦を誹謗して言った。

「この者は主君を売り、立場を二転三転させる反覆の臣であり、必ず謀反を起こすであろう」

蘇秦は罪を恐れて燕に戻ったが、燕王はもはや官職を与えなかった。蘇秦は燕王に謁見し、こう言った。

「私は東周の辺境の卑しい者でございます。寸分の功績もなかった私を、王は廟で拝受し、廷で礼遇してくださいました。 私は斉の兵を退け、十城を得ました。むしろ、親しみが増すべきところです。 いま王が私に官を与えられないのは、何者かが中傷し、私を不信に陥れたからに違いありません。

しかし、不信は王の災いではなく、むしろ福であります。忠信というものは自らの行動で証明されるもの、進取というものは他人のためにするものです。 私は母を東周に捨てて進取の道を選びました。

もし曾参(そうしん)のように孝行で、伯夷(はくい)のように廉潔で、尾生(びせい)のように信義を守る者がおれば、三人で王に仕えることができましょう。 だが、曾参のように一夜たりとも親から離れない者を、どうして燕王が千里の旅に遣わせましょう。 伯夷のように封爵を受けず首陽山で餓死した者に、どうして進取を望めましょう。 尾生のように、橋の下で女と約束して洪水に抱柱して死んだ者を、どうして兵を退けるために用いましょう。

これこそ忠信によって罪を得るということであります」

燕王は言った。

「忠信にして罪を得る者など、いるはずがなかろう」

蘇秦は答えた。

「それは違います。ある官吏が遠方へ赴任している間に、その妻が不義を犯しました。 相手は夫が帰ることを恐れると、妻は『大丈夫、毒入りの酒を用意してある』と言いました。夫が三日後に帰宅すると、妻は女中に酒を運ばせました。 女中は毒があることを告げようとすれば女主人に追放され、告げなければ主人を殺すことになる。悩んだ末に、酒をわざとこぼしました。 主人は激怒し、彼女を杖で五十回も打ちました。

女中は、上は主人を守り、下は女主人を守ったのに、なお罰を受けたのです。忠信であっても罪を免れぬとはこのことでしょう。 私の過ちも、まさにこれと同じであります」

燕王は言った。

「先生、旧官にお戻りください」

そのうえ、さらに厚遇した。

だがその後、燕王の母である文侯夫人(ぶんこうふじん)と蘇秦は密通していた。 燕王はそれを知っていたが、むしろ礼遇を増した。蘇秦は誅殺を恐れ、燕王にこう説いた。

「私が燕にいる間は、燕の国威を高めることができませんが、斉にいれば燕の価値は高まります」

燕王は言った。

「先生の思うままにせよ」

そこで蘇秦は、罪を犯したふりをして燕を去り、斉に逃れた。斉の宣王は彼を客卿(かくけい)として遇した。

のちに宣王が没し、湣王(びんおう)が即位した。 蘇秦は湣王に「孝を示すには豪華な葬礼を」「得意を示すには高い宮殿と広大な苑を」と説いた。 彼の意図は、斉を浪費させ、疲弊させることによって燕に有利にすることであった。

やがて燕の易王が没し、燕噲(えんかい)が王となった。

その後、斉の大夫たちは蘇秦と寵を争い、刺客を送って彼を襲わせた。蘇秦は一命をとりとめて逃げた。

斉王は刺客を探させたが見つからなかった。蘇秦は死の間際、斉王に言った。

「私が死んだら、私の身体を車裂きにして市場に晒し、『蘇秦は燕のために斉に乱を起こさんとした』と掲げてください。そうすれば、真犯人は必ず名乗り出るでしょう」

斉王はその言葉通りにした。果たして、刺客は自首し、斉王は即座にこれを処刑した。

燕ではこの報を聞き、こう言った。

「斉はなんと手厚く蘇秦の仇を討ったことか!」

○その他

- 蘇秦や合従連衡は、後世の文芸作品でもよく登場する。

以下、吉川英治の小説『三国志』赤壁の巻・舌戦(https://www.aozora.gr.jp/cards/001562/files/52415_51066.html)より引用。赤壁の戦いの前、諸葛孔明が呉の群臣に対して、曹操と対決すべきことを説く場面。引用開始虞翻 が口を閉じると、すぐまた、一人立った。淮陰 の歩隲 、字 は子山 である。

「孔明――」こう傲然 呼びかけて、

「敢て訊くが、其許は蘇秦 、張儀 の詭弁 を学んで、三寸不爛 の舌をふるい、この国へ遊説しにやってきたのか。それが目的であるか」

孔明は、にことかえりみて、

「ご辺は蘇秦、張儀を、ただ弁舌の人とのみ心得ておられるか。蘇秦は六国の印をおび、張儀は二度まで秦の宰相たりし人、みな社稷を扶け、天下の経営に当った人物です。さるを、曹操の宣伝や威嚇に乗ぜられて、たちまち主君に降服をすすめるような自己の小才をもって推しはかり、蘇秦、張儀の類などと軽々しく口にするはまことに小人の雑言 で、真面目にお答えする価値もない」

一蹴に云い退けられて、歩隲 が顔を赤らめてしまうと、

「曹操とは、何者か?」と、唐突に問う者があった。

孔明は、間髪をいれず、

「漢室の賊臣」と、答えた。

第2回 荊軻 始皇帝暗殺未遂事件の伝説的な刺客

第2回 荊軻 始皇帝暗殺未遂事件の伝説的な刺客

○ポイント、キーワード

- 刺客列伝 しかくれつでん

司馬遷の『史記』列伝の一つ。曹沬、専諸、豫譲、聶政、荊軻の5人を取り上げる。

後世の儒教的な歴史家は、司馬遷がテロリストの列伝を立てたことを批判する声もあった。 - 風蕭蕭として易水寒し かぜしょうしょうとしてしえきすいさむし

決死の戦いに旅立つときの、悲壮な覚悟を表すことば。出典は司馬遷の『史記』。 - 白虹貫日 びゃっこう、ひをつらぬく

不吉なたとえ。出典は司馬遷の『史記』巻83・魯仲連鄒陽列傳第二十三「昔者荊軻慕燕丹之義、白虹貫日、太子畏之」。

○辞書的な説明

- 『デジタル大辞泉』より引用

けい‐か【荊軻】

[?~前227]中国、戦国時代の刺客。衛の人。燕(えん)の太子丹の依頼で、秦王政(始皇帝)を刺そうとして失敗、殺された。 太子との別れに、易水(えきすい)のほとりで作った易水送別の歌「風蕭々として易水寒し、壮士一たび去って復た還らず」(「史記」刺客伝)の詩が有名。 荊卿。→易水 - 『日本大百科全書(ニッポニカ) 』より引用

荊軻けいか(?―前227)

中国、戦国時代の刺客。衛(えい)の人。剣術を好んで燕(えん)に赴く。当時秦(しん)に人質となっていた燕の太子丹(たん)は、秦王政(せい)(始皇帝)の待遇が悪かったので逃げ帰ってきていた。丹は、小国の燕が大国の秦に勝つには秦王を脅迫して土地を諸侯に返還させるか、あるいは暗殺するしかないと考え、荊軻に暗殺を依頼する。荊軻は秦から逃亡してきた樊於期(はんおき)将軍の首と、燕の督亢(とっこう)の地図を携えて出発する。易水のほとりで、太子らとの別れに際して「風蕭々(しょうしょう)として易水寒し、壮士一たび去ってまた帰らず」と歌った。秦王は地図を献上されたものと喜んで広げたが、その瞬間、荊軻は地図の内に隠していた匕首(あいくち)を取り出して秦王を突いた。秦王は驚いて身を引き、剣を抜こうとしたが抜ききれず、逃げ回る。武器の携帯を許されていない臣下たちも、とっさのことで手をこまぬいていたが、やがて秦王自ら剣を抜き荊軻に切りつけ、続いて従臣たちが彼を殺してしまう。『史記』刺客列伝に記されたこの事件は、古来、名場面として知られている。その後、燕は秦に攻撃され、紀元前222年に滅ぼされた。

[鶴間和幸]

○同時代の人物(荊軻の生年が不明なため、下記の人物の一部は同時代でない可能性もある)

- 平原君―食客とともに乱世を戦う 前251年没

- 趙の藺相如――国を守った刎頸の交わり 没年未詳

- 秦の始皇帝

- 始皇帝をつくった男・呂不韋

- 前漢の高祖・劉邦

- 呂后 三大悪女と称される史上初の皇后

- 項羽――四面楚歌の覇王

- 劉邦をささえた宰相・蕭何

- 張良 劉邦の天下取りをささえた名軍師

- 陳平―漢帝国を作った汚い政治家

- 冒頓単于――東ユーラシアのもう一人の始皇帝

- 竇皇后 前漢の基礎を確立した影の主役 生年未詳

○略年表

- 年代不明、3世紀半ば、荊軻は衛の国に生まれる。学識と剣術に優れた人物として育つ。諸国を流浪。

- 年次不明。燕(えん)の国に至る。犬の屠殺を生業とする「狗屠」や、筑の名手・高漸離(こうぜんり)らと親交を深め、「傍若無人」の語源となる。

- 前232年、燕の太子丹(たいしたん)が、秦から燕に帰国。『燕丹子』によると、秦に人質となっていた丹が帰国を希望すると、秦王政(丹の幼なじみ後の始皇帝)は 「烏の頭が白くなり、馬に角が生えたら帰国させてやる」と言った。丹が嘆くと、この二つの奇跡が実現した。秦王政はやむを得ず帰国を許した、という。

- 230年ごろ。秦が東方の諸国を次々と滅ぼすなか、燕国は危機をつのらせる。太子丹は荊軻を秦王政(後の始皇帝)暗殺の刺客として迎える。

- 227年、荊軻が秦におもむき、秦王暗殺計画を決行。純粋な暗殺ではなく、秦王を脅迫して領土返還を約束させることを第一目的、それができぬ場合は秦王を殺す、という二段構えの計画だった。 それも一因となり、暗殺は失敗。

- 226年、暗殺未遂の報復として、秦は大軍をもって燕を攻撃。燕の都・薊(けい)が陥落。燕王喜と太子丹は遼東へ逃れる。 代の王嘉(おうか)は燕王に太子丹を殺して秦に差し出すよう勧め、丹は殺される。

- 前222年、燕が滅亡。

- 前221年、秦が天下を統一。秦王政は始皇帝となる。

○司馬遷『史記』刺客列伝より

参考 https://ja.wikisource.org/wiki/史記/卷086

荊軻(けいか)は衛(えい)の人である。彼の先祖はもと斉(せい)の人であったが、衛に移り住んだため、衛の人々は彼を慶卿(けいけい)と呼んだ。しかし燕に移ると、燕の人々は彼を荊卿(けいけい)と呼んだ。

荊軻は読書と剣術を好み、その技術をもって衛の元君(げんくん)に説得を試みたが、元君はこれを用いなかった。その後、秦が魏を攻めて東郡を設置し、衛の元君の一族を野王(やおう)に移した。

荊軻はかつて楡次(ゆじ)を旅した際、蓋聶(がいじょう)という人物を相手に、剣について論じた。蓋聶は怒ってにらみつけた。荊軻が出て行くと、人々の中に再び荊卿を呼び戻す者がいた。蓋聶は言った。

「剣について、彼はとんちんかんなことを言うので、私は彼をにらみつけてやった。彼が去るのは当然だ。ひきとめるな」

それでも使者が荊卿のもとに行くと、彼はすでに馬で榆次を去っていた。使者が戻って報告すると、蓋聶は「ほれ、去ったろう。俺ににらみつけられたからな」と言った。

荊軻は趙の首都・邯鄲(かんたん)に遊び、魯句踐(ろこせん)と博打をした。口論になった。魯句踐は腹を立て、怒鳴った。荊軻は黙ったまま、立ち去った。それきり、再び会うことはなかった。

荊軻は燕の国都に着いた。燕の狗屠(くと)と、筑の演奏家である高漸離(こうぜんり)とつきあった。荊軻は酒を好み、毎日、狗屠や高漸離とともに燕の市で飲んだ。酒が盛り上がると、高漸離が筑を奏し、荊軻はそれに合わせて市中で歌った。盛り上がると涙を流し、人目をはばからず【旁若無人 ぼうじゃくぶじん】感情をあらわにした。荊軻は酒席に遊ぶこともあったが、性格は沈着で学問を好み、諸侯のもとを訪ねるたびに、現地の賢者や豪傑と親交を結んだ。燕においても、処士である田光先生は彼をよくもてなし、彼がただ者ではないことを見抜いていた。

その後、秦に人質として送られていた燕の太子丹が、亡命して燕に帰ってきた。太子丹は、その前は人質として趙に送られていた。秦王政(後の始皇帝)は趙で生まれ、幼い頃は丹と親しかった。その後、政は秦王となり、丹は秦で人質となった。秦王政は太子丹に冷たく接した。丹は恨んで燕に逃げ帰ったのである。帰国後、丹は秦王政に報復しようとしたが、燕の国力は弱小だった。その後、秦は東に兵を出して斉・楚・三晋を攻め、徐々に諸侯を侵食し、その脅威はついに辺境の燕にまで及んだ。燕の君臣は皆、秦の侵略を恐れた。

太子丹はこれを憂い、師傅(しふ。守り役)である鞠武(きくぶ)に尋ねた。鞠武は答えた。

「秦の領地は天下に及んでおります。韓・魏・趙を威圧し、北には甘泉・谷口という堅固な地があり、南には涇・渭の肥沃な地があります。巴・漢の豊かな地を支配し、右には隴・蜀の山岳が、左には関・殽の険阻があります。 人口は多く士は勇ましく、兵器も豊富です。わが国の領域である長城の南、易水の北の地がまだ飲み込まれておりませんが、時間の問題でしょう。秦の恨みを買い、かの王の逆鱗(げきりん)に触れてはなりません」 「では、どうすればよいのか?」

「奥にお入りください。そこでご相談しましょう」

そうこうしているうちに、秦の将軍である樊於期が秦王政に罪を得て、燕に亡命してきた。燕の太子丹は亡命を受け入れようとした。鞠武は反対した。

「だめです。秦王政は暴虐です。わが燕に対して怒りも蓄えています。これだけでも心配なのに・・・・・・まとて樊於期将軍が、わが燕にいることを知られたら、これはまさに『餓えた虎の道に肉を置く』ようなものです。きっと禍(わざわい)が起きます。たとえ、いにしえの管仲や晏嬰のような賢人がいても、この危険は避けられません。お願いします。すぐに樊於期将軍を(外国である)匈奴へ送り、口封じをしてください。さらに西の三晋(晋の領地)、南に斉や楚、北に単于(匈奴の首領)と結び、今後の秦への対応策を練るべきです」

太子は言った。

「あなたの消極策では、わが国の運命はじり貧になるだけだ。先延ばししても、希望はない。それだけではない。樊於期は天下で行き場所を失い、私の元に身を寄せている。丹は決して、強大な秦に屈して同情すべき人物を匈奴に送り捨て去ることはない。私も絶体絶命の危機にある。もっとよく考えてください」

鞠武は言った。

「そもそも、危険な選択をしながら平安を求め、わざわいの種をまきながら福を願うのは、思慮が浅く恨みを買います。一人の亡命者のために国全体の危険をかえりみないのは、いわゆる『怨みを資(たす)けて禍を助く』というものです。重い羽毛を炉炭に投じるようなもの、必ず災いがあります。ましてや鷹のように獰猛な秦が、怨みと暴虐の怒りをもって行動するのです。慎重の上にも慎重を。わが燕には田光先生という人物がいます。知恵は深く、沈着で勇敢です。彼と謀るべきです」

「田先生との関係を、とりもってくれるか?」

「かしこまりました。」

鞠武が田光のもとに行き、

「太子は先生と国事を相談したいと願っています」

と言うと、田光は

「お受けいたします。」

と答え、太子丹のもとにやってきた。

太子はわざわざ出迎えて道案内し、跪いた。異例の礼遇である。田光は座った。周囲に誰もいない。太子は小声で言った。

「燕と秦は共存できません。どうかお知恵をください」

田光は言った。

「一日に千里を駆ける騏驥(きき)も、老いれば駑馬(どば)にも追い抜かれます。太子は、私が若かったころの評判をお聞きのようですね。私は老いて、衰えています。でも、おそれながら荊軻(けいか)という人物をご推薦します」

「先生は、私を荊軻にとりもってくださいますか」

「かしこまりました。」

田光が退出するとき、太子はわざわざ門まで送り、念をおした。

「今日の密談は国の存亡にかかわる大事です。くれぐれもご内密に」

田光はうつむいて笑い「承知しました」と答えた。

田光は荊軻に会い、告げた。

「私はあなたと親しい。燕国の者は皆それを知っている。今、太子は、私の全盛期の評判を聞いて私を呼んだが、今はもうこのように老いている。燕と秦はどちらかが滅びねばならぬ、という認識は、太子と私は同じだ。君は直接、太子と会って話してほしい」

「わかりました」

「もうひとつ。『年長者は行動に慎重で人に疑われないようにするものだ』と言う。太子は私に国の事を打ち明けたあと『ご内密に』と念をおした。私は信用されていないようだ。侠として面目ないことだ」

田光は、自分が自殺することで、荊軻を激励しようとした。

「これからすぐ太子のもとに行き、田光は死んだ、と伝えてくれ。私が死ねば秘密は漏れない」

田光は自刎(じぶん)した。【自刎は、自分で自分の首を刎(は)ねること。字義通りの意味は、自分の首を完全に切断すること。ただし、実際には、実際は頸動脈を切ったりのどをえぐるだけで、胴体と首が離れるまでに至らないことがおおい。古代中国人の死生観では、遺体が残っていれば魂は再生できると信じられていたので、死ぬこと自体はそんなに怖くなかった。例外は首の切断で、首と胴体が離れると魂は永遠に再生できないと考えられ、完全な死として恐れられた。】

荊軻は太子に会い、田光の死と最期の言葉を伝えた。太子は深く頭を下げて跪き、膝をついて涙を流した。

「私が田先生に念をおしたのは、大事を成すためでした。今、田先生は死をもって口を閉ざされた。私の本意ではありません」

荊軻が席に着くと、太子は距離を置いて敬意を示し、額を地につけて言った。

「田先生は、不肖・私と話しあってくださった。天はわが燕を憐れみ、まだ見捨てていない。今、秦の貪欲さは限りがない。天下の土地をすべて奪おうとしている。 秦はすでに韓の王捕え、土地を奪い尽くした。さらに兵を挙げ、南は楚を討ち、北は趙に迫っている。秦の王翦将軍は数十万の軍勢を率いて漳・鄴を攻め、李信は太原・雲中から進軍中です。趙は秦に抵抗しきれず、降伏するでしょう。趙が秦の軍門にくだれば、次はわが燕です。燕は弱小国家で、戦争に苦労してきました。わが国の総力を結集しても、秦の侵略に対抗できません。もはや、わが国と連合して秦と戦う諸侯もいません。そこで、苦肉の策がございます。どなたか、天下の勇士を秦に派遣して、領土割譲を餌に秦王に会見を求めるのです。秦王は貪欲なので、きっと会見するでしょう。そこで、秦王を襲撃し、彼を人質にとって交渉するのです。秦が侵略してきた土地を、全て返還することを約束させるのです。かつて魯の曹沫(そうかい)が斉の桓公(かんこう)に短刀を突きつけて領土の返還を約束させた故事を、再現するのです。秦王が承諾しなければ、彼をその場で刺殺する。秦は強権国家であり、外征の軍隊は強いが、国内の臣下は互いに疑心暗鬼の状態で、秦王が死ねば内乱状態になるでしょう。その隙に天下の諸侯が再び連合すれば、秦に勝利できます。これが私の秘策です。私も命をかけています。ぜひ、あなたにお願いしたい」

しばらくの沈黙ののち、荊軻は言った。

「これは国の大事です。私のような身分の低い者では務まらないかもしれません」

太子はひたすら頭を下げ続けた。荊軻は承諾した。

流れ者だった荊軻は、燕の上卿に任じられ、豪邸を与えられた。太子は毎日、荊軻のもとを訪れ、太牢(盛大な供え物)を供え、珍しい品々を贈り、馬車や美女も思いのままに与え、手厚く待遇した。

その後、荊軻は一見すると平穏な生活を送った。そうこうしているうちに、秦の将軍・王翦は趙を破って趙王を捕らえ、その土地をすべて併合した。秦軍は北進して燕の南境に迫った。太子丹は恐れ、荊軻に言った。

「秦兵は間もなく易水を渡ってきます。そうなれば、私がいくらあなたに長く仕えたいと思っても、叶いませぬ」

荊軻は答えた。

「そのお言葉を待っていました。私が秦王へ謁見する時が来ました。今この時期でなければ、疑い深い秦の国に近づくことはできません。秦王は、樊於期(はんおき)将軍の首に、金千斤と邑万家の賞金をかけています。私に、樊将軍の首と、燕の督亢(とくこう)の地図をください。私はそれを献上するという名目で、秦王に会見を申し込みます。秦王にに直接対面できれば、今まで受けたご恩に報いることができましょう」

太子は言った。

「樊将軍は困窮して、私に頼ってきた。彼の気持ちをふみにじるのは、忍びません。どうかよくお考えください」

荊軻は太子の気持ちを知ると、自分で樊於期と対面した。

「秦の将軍(樊於期)に対する仕打ちには、言葉もございません。ご両親やご親族は、皆、命を奪われたとのこと。そのうえ秦王は、将軍の首に金千斤(非常に多額の金)と邑万家の報償をかけた、と聞いております。この先、どうなさるお考えですか」

樊於期は天を仰いで嘆息し、はらはらと涙を流した。

「いつもそればかり考えています。骨の髄まで痛みます。しかし、どうすればよいのか。私にもわからないのです」

「一つ、策がございます。燕国の災いを解き、将軍の仇を討つことができる策略です」 「どんな策ですか」

「あなたの首をいただき、それを秦王に献上するのです。秦王は喜んで私と会見するでしょう。私は隙を見て、左手で秦王の袖を掴み、右手でその胸を押さえつけてやります。そして将軍の仇を討ち、燕に対する辱めを晴らします。いかがでしょうか」

「それです。それこそ私が日夜、望んでいたことです。お教え、ありがとうございます」 樊於期は自刎して死んだ。太子はこれを聞いて駆けつけ、倒れて泣き悲しんだ。樊於期の首は、箱に納められ、封をされた。

太子は、天下一の匕首(ひしゅ。あいくち。短刀)を探し求め「趙の徐夫人の匕首」を百金で入手した。そして職人に命じて、熱した毒薬を匕首にしみこませた。試しに人を刺すと、糸ひとすじほどの血がにじんだだけで、誰もが即死した。太子はこれを荊軻に持たせて派遣した。

燕国には秦舞陽(しんぶよう)という勇敢な少年がいた。13歳で人を殺したが、誰も彼に逆らえぬほどの荒くれ者だった。そこで秦舞陽を荊軻の副官として同行させることにした。

荊軻は荊軻で、同行させたい人物がいた。その人物は遠方に住んでいた。荊軻は待ち、出発しない。太子は、ひょっとして荊軻が怖じけずいたのでは、と疑い、かまをかけた。

「日数だけが過ぎてゆきます。ご出発なさるおつもりはありますか。私は秦舞陽を先に派遣しようと思います」

荊軻は怒って太子を叱りつけた。

「太子は、私を見込んでくださったのではなかったのですか。ただ暗殺するだけの捨て石の役なら、小童(こわっぱ)でもできます。匕首一本だけを手に、強大な秦にひとりで乗り込む私が、まだ出発しない理由は、私が見込んだ人物と同行するためです。太子が今すぐに、とおっしゃるなら、今すぐ出発します」

太子と、秘密の計画を知る賓客たちは、みな白い衣冠(喪服)を着用して、生前葬の出で立ちで荊軻の出立を見送った。荊軻は易水(えきすい)に至り、道祖神に祈った。高漸離は筑(弦楽器)をかき鳴らし、荊軻は演奏に和して変徵(へんち。ソのフラット)で歌った。士は涙を流した。荊軻は進んで自作の詩を吟じた。

風蕭蕭兮易水寒

壮士一去兮不復還

風、蕭蕭として易水寒し。壮士、一たび去って復た還らず。

羽(ドレミファ、のラにあたる音)で慨嘆を歌った。士たちは目を怒らせ、怒髪は冠をついた。【燕趙悲歌の士】 荊軻は馬車に乗り、振り返らずに去って行った。最後まで振り返らなかった。

秦に到着した。荊軻は千金に及ぶ贈り物を、秦王の寵臣である中庶子・蒙嘉に贈った。蒙嘉は秦王に申し上げた。

「燕王は大王さまの威を心より恐れております。あえて兵を構え陛下に逆らうことはしません。燕王の願いは、国を挙げて秦の臣下となり、他の諸侯と同様に郡県の役職をつとめ俸禄をもらい、先祖の宗廟を奉じて守ることを望んでおります。燕王は小心者で、恐れ多くて自ら参上して述べることができません。そこで燕王は、謹んで樊於期の首と燕の領土である督亢の地図を函に封じ、それを大王さまに献上するため、使者を派遣してきました。使者は、わが国の朝廷で大王さまと会見して言上するよう命じられております。大王さまはどうぞ、おとりはからいくださいますよう」

秦王(秦王政。後の始皇帝)はこれを聞いて大いに喜び、朝服を着て九賓の儀を設け、咸陽宮で燕の使節を迎えた。荊軻は樊於期の首を納めた箱を持ち、秦舞陽は地図を納めた箱を持ち、前に進んだ。秦王の玉座のきざはしのもとに至った。秦舞陽は顔色が変わり、ぶるぶる震えた。群臣はいぶかしく思った。荊軻は秦舞陽を振り返り、微笑みを浮かべてあやまった。

「こやつはなにぶん、北の最果ての田舎者です。初めて天子のお姿を仰ぎ見て、震えておるのでございます。陛下に願わくば、私どもが任務をまっとうできますよう、今少しお時間をくださいませ」

秦王は荊軻に命じた。

「舞陽が持つ地図を見せよ」

荊軻は、舞陽の手から地図を取ると、秦王に渡した。秦王が地図の巻物を開くと、地図の端が尽きて匕首が出てきた。荊軻は左手で秦王の袖を掴んだ。右手で匕首を握り、秦王の胸に押し当てる。体に届く寸前、秦王は驚いて身をよじる。立ち上がる。袖がぷつりと切れる。秦王は剣を抜こうとする。剣は長く、鞘からすぐに抜けない。秦王は逃げた。荊軻は追う。秦王は柱の周りを走る。群臣は驚いた。席を立って動揺したが、不意のことで動けない。秦の法では、殿中の群臣は武器を持参できない。護衛は殿下に控え、秦王の命令がなければ上がれない。外の衛兵に命令しても、間に合わない。秦王の側近は、素手では、追いかける荊軻を止められない。侍医の夏無且(かむしょ)は、薬の袋を荊軻に投げつけた。柱の周りを逃げ回る秦王に、側近たちは、

「背中から抜剣してください」

と言った。秦王は背中に手を回す。剣は、さやから抜け出た。荊軻は左ももを斬られて倒れた。手にした匕首を秦王に投げつける。はずれた。匕首は銅の柱に当たった。秦王は続けざまに荊軻を斬る。彼は八つの傷を受けた。

荊軻は失敗を悟った。柱に寄りかかって笑い、両足を前に投げ出して座った。

「事が成らなかったのは、秦王を生かしたまま領土の返還を約束させようと思ったからだ。燕の太子に報いるつもりであった」

側近たちは荊軻にとどめを刺した。

秦王は事件後しばらく憂いを晴らせなかった。関係者の論功行賞を行い、侍医の夏無且には黄金200枚を賜った。

「夏無且はふだんから私のためを思ってくれている。だから薬嚢で荊軻を止めてくれたのだ」

腹の虫がおさまらない秦王は、趙への遠征軍を増員し、将軍の王翦に燕への侵攻を命じた。十ヶ月で、燕の首都・薊(けい)城は陥落した。燕王喜(えんおうき)と太子丹らは、精鋭を率いて遼東まで退いた。秦の将軍・李信は燕王喜を追撃した。

燕王喜と連合して秦軍と戦っていた代王嘉(だいおうか。趙の亡命政権である代国の王。趙の最後の王)は、燕王喜に書簡を送って言った。

「秦が燕を執拗に急追するのは、太子丹のせいです。もしあなたが丹を殺して秦王に献げれば、秦王は必ず和解し、社稷(国家)は血を流さず安泰になるでしょう」

その後、秦の将軍・李信は太子丹を追撃した。丹は衍水(えんすい)に身を隠した。燕王は使者を送り、太子丹を斬らせた。遺体を秦に献じようとしたが、秦軍は進撃をやめなかった。五年後、秦はついに燕を滅ぼした。燕王喜は捕虜となった。

翌年(紀元前221年)、秦は天下を統一し、秦王政は自ら「始皇帝」と号した。 秦は太子丹や荊軻の残党狩りを行った。みな逃亡した。

高漸離(こうぜんり)は改名して労働者に身をやつし、宋子(そうし)という分限者のもとに隠れ住んだ。苦しい生活を送った。ある日、やしきの中から筑の演奏が聞こえてきた。高漸離はその場から立ち去れず、「あそこはよいが、ここはだめだ」と評価を口にした。演奏のたびにそんなことが続いた。

「あの使用人は音楽の通ですね。こっそり、演奏のよしあしを論評しています」

従者から報告を受けた主人は、高漸離に筑を奏でさせてみた。すばらしい演奏だった。一堂は彼に褒美の酒を与えた。

高漸離は思った。このまま隠れていても、きりがない。覚悟を決めよう。彼は箱に隠していた筑を取り出し、晴れ着に着替えると、あらためて人々の前にあらわれた。一堂は驚き、彼を上客として待遇した。高漸離は筑を撃って歌った。みな感動して涙を流した。

この話は秦始皇の耳にも入った。秦始皇は、謎の筑の名手を引見した。高漸離を見知っている者がいて、

「これは高漸離でございます」

と告げた。始皇帝は、彼の筑の技を惜しんだ。殺さずに身近に置くこととし、彼の目をつぶした【漢字「民」の字源説】。始皇帝は、高漸離に演奏させるたびに、その腕前を激賞した。彼はだんだん、秦始皇に近づくことができた。高漸離は筑の中に鉛を仕込んだ。始皇帝の身近で演奏したとき、突然、筑で始皇帝に打ちかかった。はずれた。

高漸離は処刑された。始皇帝はその後、死ぬまで、諸侯の人を身近に置かなかった。 魯句踐は、荊軻の秦王暗殺未遂事件を聞いて、ひそかに語った。

「ああ、残念だ。彼が暗殺剣の術をきわめなかったことが。わたしは人を見る目がなかった。以前、私は彼に怒鳴った。彼のほうこそ、わたしを人間じゃない、と心の中で見下していたに違いない」

○その他

- 1962年の大映映画『秦・始皇帝』(1962年)では、市川雷蔵が荊軻を、宇津井健が太子丹を、佐々木孝丸が田光を、石黒達也が樊於期を演じた。

高漸離は登場せず、代わりに、荊軻の妻・蘭英(これは、この映画オリジナルの架空の人物。演じたのは中村玉緒)が筑を弾いた。 - 筑(ちく)は竹の棒で元を叩いてかき鳴らす打弦楽器であった。戦国時代から唐の時代まで楽器として使われたが、その後は消滅した。

現代中国では、考古学的な出土品をもとに、古代の筑が復元されている。

第3回 阿倍仲麻呂 中国史の一部となった日本人

第3回 阿倍仲麻呂 中国史の一部となった日本人

○ポイント、キーワード

- 遣唐使

7世紀から9世紀にかけて日本が中国の唐王朝(618-907)に派遣した使節団。 第1回は舒明天皇2年(630年)で、最後(十数回目。カウントのしかたで変わる)の派遣は承和5年(838年)。 制度としての廃止は、寛平6年(894年)に菅原道真の建議で派遣中止後のに唐が滅亡して、廃止。

遣唐使として渡唐した人物の中では、山上憶良(歌人)、吉備真備(右大臣)、阿倍仲麻呂、最澄(天台宗開祖)、空海(真言宗開祖)らが有名。

遣唐使は「四つの船」(船団は4隻)、「二十年一来」(20年ごとに1回派遣。留学期間は20年)だったが、例外も多かった。

遣唐使船の日本?中国間往復の成功率は後世にくらべて低く、おおむね3割から5割程度と推定されている(諸説あり)。 運が大きかった。吉備真備は第一次渡唐(717年?719年)、第二次渡唐(724年?734年)とも無事に日中間を往復した。 同時代の阿倍仲麻呂は、一回目の日本への帰国の航海で難破した。 - 多民族国家・唐

玄宗は人臣のパワーバランスを取るため、異民族出身者も重用した。軍人では、

高 仙芝(こう せんし、生年不詳-756年) 高句麗系

哥舒 翰(かじょ かん、 生年不詳 -757年) 突厥(テュルク)族

安禄山(あんろくざん、703年-757年) ソグド人と突厥の混血

史 思明(し しめい、703年-761年) 突厥とソグド人の混血

李 光弼(り こうひつ、708年 -764年) 契丹族

らがいた(asahi20240411.html#04)。日本出身の阿倍仲麻呂を玄宗が文官として重用したのも、玄宗なりの思惑があったかもしれない。

○辞書的な説明

- 『デジタル大辞泉』より引用

あべ‐の‐なかまろ【阿倍仲麻呂】

[698~770]奈良時代の学者。遣唐留学生として入唐。玄宗皇帝に重く用いられ、朝衡(ちょうこう)と称した。乗船が難破して帰国できず、唐の地で没。 - 『改訂新版 世界大百科事典』より引用

阿倍仲麻呂 (あべのなかまろ)

生没年:698-770(文武2-宝亀1)

奈良時代の文人。中務大輔船守の子。716年(霊亀2),19歳で遣唐留学生に選ばれ,翌年,遣唐使に従って入唐した。 長く唐にとどまり,唐を朝仲満,朝衡(ちようこう),晁衡(ちようこう)という。 初め唐の太学に入り,科挙に登第,左春坊司経局校書をふり出しに左拾遺,左補闕などの官を歴任した。 733年,入唐した遣唐使とともに帰国することを上請したが許されず,儀王(玄宗の子,李璲)の友に任ぜられた。 752年,入唐した遣唐使藤原清河,吉備真備らと帰国することを願い出て許可され,鑑真(がんじん)一行らをも伴って蘇州より出航したが, 仲麻呂の乗った清河の船は安南(あんなん)に漂着,苦心の末長安に戻った。 この間,衛尉少卿,秘書監,衛尉卿などの官に任ぜられている。 安史の乱後,左散騎常侍,鎮南都護,安南節度使となったが,73歳で長安に没した。 潞州大都督の官が贈られている。 異民族出身で唐の官人として活躍した人物は少なくないが,仲麻呂は日本人として唯一の例といってよく,その学識・文才は,吉備真備のそれとともに,唐土に聞こえた。 儲光羲(ちよこうぎ),趙驊(ちようよう),王維,包佶(ほうきつ),李白らの中国文人とも交遊があり,それぞれ関係の詩が残っている。 なお彼の望郷の歌として有名な,〈天の原ふりさけみれば春日なる三笠の山に出でし月かも〉は,752年仲麻呂が唐を離れるに際して詠んだとする説がある一方,長安での望郷歌とする説や,古歌を後人が仲麻呂に付会したとする説もある。

執筆者:東野 治之 - 『』より引用

○略年表 参考 阿倍仲麻呂の同時代人

- 唐の武則天 中国的「藩閥」政治の秘密

- 慧能 日本・中国・韓国・ベトナムの禅僧の源流

- パワーゲーマーの栄光と転落 唐の玄宗

- 鑑真 日本に移住した史上初のビッグネーム

- 郭子儀――中国を滅亡から救った遅咲きの名将

- 李白 酒と旅を愛した詩人の謎に満ちた横顔

- 杜甫 詩聖とたたえられた社会派の詩人

- 698年(文武天皇2年) 0歳:誕生。奈良の貴族、安倍氏(朝臣姓)の家に生まれる。父は阿倍船守。筑紫大宰帥・阿倍比羅夫の孫。

- 716年(霊亀2年)19歳:第9次遣唐使(多治比県守が大使)の遣唐留学生に選ばれる。

- 717年(唐・開元5年)20歳:遣唐使船で難波(大阪)を出航、唐へ渡る。9月、唐の都(洛陽説が有力)に到着。

同次の留学生には吉備真備や玄昉、井真成がいた 玄宗皇帝に謁見。国子監(大学)で学ぶ。のち「慕中国之風(中国の風を慕う)」により帰国せず、晁衡(朝衡)と名乗る。 - 725年頃(開元13年頃)28歳頃:科挙に合格し進士及第、もしくは「推挙」により唐の官吏として登用される。

洛陽で司経校書郎(典籍整理の官職、正九品下)に就任。 - 728年(開元16年)31歳:左拾遺に進む。玄宗皇帝の側近として仕える。

李白、王維、儲光羲ら当代一流の詩人たちと親交を深める。 - 731年(開元19年)34歳:左補闕(従七品上)に昇進。

- 733年(開元21年)36歳:多治比広成が率いる第10次遣唐使が来唐。 初めて帰国を願い出るが、玄宗皇帝に慰留され断念(唐での官途を追求するため帰国を願い出なかった、という説もある)。

- 734年(開元22年)37歳:玄宗の皇子であった儀王友となる。

- 752年(天宝11載)55歳:衛尉少卿に昇進。日本から第11次遣唐使(藤原清河ら)が来唐。旧友の吉備真備と再会。

- 753年(天宝12載)56歳:秘書監・衛尉卿に昇進。

第11次遣唐使の帰国に際し、約36年ぶりに帰国を許可される。

王維は「秘書晁監(「秘書監の晁衡」の意)の日本国へ還るを送る」の別離の詩を詠んだ。

阿倍仲麻呂は次の漢詩を詠んだ。送秘書晁監還日本国 秘書晁監の日本国へ還るを送る

積水不可極 積水(せきすい)極(きわ)むべからず

安知滄海東 安(いずく)んぞ滄海(そうかい)の東を知らん

九州何処遠 九州、何(いず)れの処か遠き

万里若乗空 万里、空に乗ずるが若(ごと)し

向国惟看日 国に向いて惟(た)だ日を看(み)

帰帆但信風 帰帆(きはん)但だ風に信(まか)す

鰲身映天黒 鰲身(ごうしん)天に映じて黒く

魚眼射波紅 魚眼(ぎょがん)波を射て紅(くれない)なり

郷樹扶桑外 郷樹(きょうじゅ)扶桑(ふそう)の外

主人孤島中 主人(しゅじん)孤島の中(うち)

別離方異域 別離(べつり)して方(まさ)に域を異(こと)にせば

音信若為通 音信(おんしん)若為(いかん)ぞ通ぜん

大意 広々とした大海は、その果てにまで到達することができません。大海の東にある場所がどのようなところなのか、どうして知り得ましょう。 中華の九州から最も遠いのはどこでしょうか。はるか万里を隔てた日本は、まるで天空にあるかのようです。 あなたが祖国の方を向くときは、ただ朝日が昇る方角を見つめるだけでした。 いま帰国のするあなた船は、季節風まかせです。 海の中の大海亀の姿は天をも覆い隠すほど。魚の目の光は大海の波を赤く照らすでしょう。 あなたの故郷の樹木は扶桑の国の大地に生い茂り、主人は孤島に住んでいます。 私たちは別れたあと、天の両端に分かれてしまいます。 どうすれば互いに便りを通じ合うことができるでしょうか。

一行は揚州で鑑真らと合流。その後、乗船。銜命還国作 命(めい)を銜(ふく)み国に還るの作

銜命将辞国 命(めい)を銜(ふく)み将(まさ)に国を辞せんとす

非才忝侍臣 非才ながら侍臣を忝(かたじけの)うす

天中恋明主 天中、明主を恋(おも)い

海外憶慈親 海外、慈親を憶(おも)う

伏奏違金闕 伏奏(ふくそう)して金闕(きんけつ)を違(さ)り

騑驂去玉津 騑驂(ひさん)して玉津(ぎょくしん)を去らんとす

蓬莱郷路遠 蓬莱(ほうらい)、郷路(きょうろ)は遠く

若木故園隣 若木、故園の隣(となり)

西望懐恩日 西を望み恩を懐かしむ日

東帰感義辰 東へ帰って義に感ずる辰(とき)

平生一宝剣 平生(へいせい)一宝剣

留贈結交人 留め贈る 交を結びし人に

大意 玄宗皇帝陛下のご命令(遣唐使の返礼)を受けてこれから国(中国)を辞去します。 非才の身で、もったいなくも侍臣をつとめさせていただきました。 天朝(唐の朝廷)にいらっしゃる明君(玄宗)をおしたいもうしあげるとともに、 海外(日本)の慈父と慈母のことをずっと思っておりました。 陛下(玄宗)に奏上して唐の皇宮を去り、 馬車に乗って立派な港から出発いたします。 蓬莱(東の海の中の神仙が住む島。ここでは日本を指す)への帰郷の道は遠く、 若木(太陽が昇るという伝説の神木)はわが故郷の隣です。 帰国後の私は、西の中国の方角をふりかえって恩義をなつかしみ、感謝することでしょう。 私が平生、大切にしていた刀剣を一振り、親友であるあなたに記念にさしあげます。

以下『今昔物語集』巻24第44話「安陪仲麿於唐読和歌語」より。

蘇州から出港。帰国の途中、海上で暴風雨に遭い難破。李白は阿倍仲麻呂は亡くなったと思い、七言絶句「哭晁卿衡」を詠んだ。今昔、安陪仲麿と云ふ人有けり。遣唐使として物を習はしめむが為に、彼の国に渡けり。

数(あまた)の年を経て、否(え)返り来たらざりけるに、亦彼の国より、□□と云ふ人、遣唐使として行たりけるが、返り来けるに、「伴なひて返りなむ」とて、明州と云ふ所の海の辺にて、彼の国の人、餞(はなむけ)しけるに、夜に成て、月の極く明かりけるを見て、墓無き事に付ても、此の国の事、思ひ出られつつ、恋く悲しく思ひければ、此の国の方を詠(なが)めて、此なむ読ける。

あまのはらふりさけみればかすがなるみかさの山にいでしつきかも

と云てなむ泣ける。

此れは、仲丸、此の国に返て語けるを聞て語り伝へたるとや。

しかし、仲麻呂が乗船していた遣唐使船の第1船は安南(現在のベトナム)に漂着した。乗船者の一部は現地民に襲撃されて死亡したが、藤原清河と仲麻呂らは生き延びた。哭晁卿衡 晁卿衡を哭す

日本晁卿辞帝都 日本の晁卿、帝都を辞す

征帆一片遶蓬壺 征帆一片、蓬壺を遶(めぐ)る

明月不帰沈碧海 明月は帰らずして碧海に沈み

白雲愁色満蒼梧 白雲愁色、蒼梧に満つ

大意 日本の晁どのは帝都長安を去りました。 帆を張った船は、はるか蓬莱の島々をめぐり、進みました。 しかし、明るい月(のようなあなた)は再び帰らず、青い海原に沈んでしまい、 白雲と愁いの色が蒼梧(蒼梧山。現在の連雲港市の雲台山)に満ちています。 - 755年(天宝14載)58歳:艱難辛苦の末、再び長安に戻り、再び官途に就く。その後、安史の乱(755年-763年)を玄宗皇帝と共に避難するなど、唐に留まる。

- 770年(唐代宗・大暦5年)72歳:長安にて逝去。唐代宗より潞州大都督(従二品)を追贈される。日本でも正二品(ほん)が贈られた。

○その他

- 小倉百人一首では「安倍仲麿」と表記される。

- 阿倍仲麻呂にの妻や子どもがいたかどうかは不明である。

日本に満月丸という子どもを置いて唐に渡ったという説、中国で結婚したという説、生涯で二回結婚したという説などがあるが、真相は不明。

2017年制作の日中合作映画『空海-KU-KAI- 美しき王妃の謎』では、松坂慶子が阿倍仲麻呂の妻「白玲」を演じたが、白玲は虚構の人物である。 - 近世日本の「信太妻(しのだづま)伝説」別名「葛の葉狐(くずのはぎつね)」、例えば江戸時代初期の仮名草子(物語)『安倍晴明物語』では、陰陽師の安倍晴明の先祖を阿倍仲麻呂とするが、これは虚構である。

- 『文苑英華(ぶんえいえいが)』は、中国北宋の時代(987年)に編纂された、梁~唐までの詩文を集めた一大総集である。 阿倍仲麻呂が詠んだ漢詩「?命還国作(めいをいただいてくににかえりてつくる)」は、この『文苑英華』に収録されている。 同書に作品が収められた数少ない外国人の一人である。

- 阿倍仲麻呂が科挙に合格して進士になったかどうかは、説が別れる。

外国出身者でありながら唐の時代に科挙に合格した人物としては、新羅の崔致遠(さい・ちえん/チェ・チウォン、최치원、858年 - ?)がいる。 - 1980年の日本映画『天平の甍(てんぴょうのいらか)』では、高橋幸治が阿倍仲麻呂を演じた。

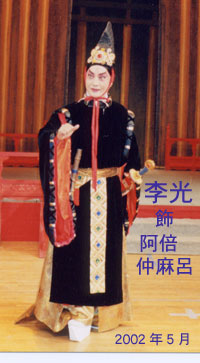

- 2002年の舞台作品『新京劇 楊貴妃と阿倍仲麻呂』(中国語タイトルは『貴妃東渡』)では、中国の京劇俳優・李光が阿倍仲麻呂を演じた(写真)。

- 2018年に中国で先行公開された映画『空海-KU-KAI- 美しき王妃の謎』では、阿部寛が阿倍仲麻呂を演じた。

|

|

第4回 黄巣 唐に引導を渡した科挙落第者の怨念

第4回 黄巣 唐に引導を渡した科挙落第者の怨念

○ポイント、キーワード

- 晩唐 ばんとう

文学史の区分で、唐を「初唐 →盛唐 →中唐→晩唐」の4期に分けたもの。李白や杜甫、阿倍仲麻呂は盛唐の人物であった。

晩唐は836年(唐の開成元年)から唐が滅亡する907年までを指す。漢詩人の許渾(きょ こん、生没年不詳)、杜牧(803-853)、李商隠(812/813-858)、黄巣(835-884)らがいる。 - 科挙 かきょ

隋の時代から始まり、唐の時代に本格化した官吏登用試験。知識人を体制側に取り込む効果があった反面、不合格者(落第者)のルサンチマンを生むという深刻な副作用があった。

反乱を起こした落第生としては、黄巣や洪秀全(asahi20231012.html#05)が有名。 - 塩の密売

中国の歴代王朝は、漢の武帝 asahi20201008.html#02 の時代から、国家による塩の専売制を行ってきた。

塩の密売は、非合法で逮捕されるリスクはあったが、利益は莫大だった。

「塩賊」の大物としては、王仙芝、黄巣、張士誠(元末群雄の一人)らが有名。 - 舂磨砦 しょうまさい

以下『世界大百科事典(旧版)』【飢饉】より引用…〈人ひと相い食(は)む〉という史書の表現は決して誇張ではなく,妻子を交換して食い,あるいは父が子を,夫が妻を食うといった惨事もくりひろげられた。 唐末黄巣の乱のさい,官軍と反乱軍の間で生きた人間が取引され,また反乱軍中で人を捕らえて石臼に投入して食肉とし,その場所を舂磨砦(しようまさい)と称したなどの事実は有名である。民衆が群盗となって略奪行為に走ることも当然起こった。…

○辞書的な説明

- 『精選版 日本国語大辞典』より引用

こう‐そう クヮウサウ【黄巣】

中国、唐末の群雄のひとり。官吏を志して果たさず、塩の密売商人となる。王仙芝が乱を起こすとこれに従い、その死後、余衆を従えて各地を攻略。都長安を陥れて、国号を大斉とし、自ら斉帝と称する。李克用と戦って敗れ、逃亡、自殺した。八八四年没。 - 『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 』より引用

黄巣の乱 こうそうのらん Huang-chao zhi luan; Huang-ch`ao chih luan

中国,唐末,乾符2 (875) 年から中和4 (884) 年にわたり起った大農民反乱。 唐末には藩鎮の交戦や中央の党争,宦官の専横,民衆からの収奪強化,飢饉など社会不安が高まり,ついに裘甫,?くんらの乱が起り,いったん平定されたものの, 塩の闇商人として反体制的活動を続けていた山東の王仙芝,黄巣の挙兵にいたって大乱となった。 黄巣は流亡農民や浮浪者まで吸収して略奪活動を展開,江南から華南にまで大移動を行い,広明1 (880) 年には洛陽,長安の両都を陥れ,みずから政権を立て国を大斉,年号を金統と称し,降伏した唐の官吏をも用いて支配を固めようとした。 しかし経済的基盤を欠き,唐朝の動員したチュルク系の李克用らの討伐軍によって打ち破られ,中和3 (883) 年には長安から東方へ退却し,山東の泰山付近で敗死。 のちに唐朝を滅ぼし五代の後梁を建てた朱温 (→朱全忠 ) も黄巣集団に属した経歴をもつように,この乱は下剋上の気風を昂揚させ,古代的な唐朝を崩壊させる重要な契機となった。

○略年表 黄巣(835-884)と同時代の人物

- 白居易 清少納言と紫式部の推しの大詩人 772-846

- 日本 空海(弘法大師, 774-835)

- 日本 藤原基経(836-891)

- 日本 菅原道真(845-903)

- 英国 アルフレッド大王(Alfred the Great, 849-899)

- 朱全忠 中世と貴族制を終わらせた反逆者 852-912

- 憑道――五朝八姓十一君に仕えた不屈の政治家 882-954

- 835年、唐・文宗 太和9年、満年齢0歳、山東曹州冤句(現・(現在の山東省?沢市牡丹区)に生まれる。

青少年期は騎射を学び、任侠を好むと同時に、科挙の受験勉強に励んだ。 - 838年、日本からの最後の遣唐使(承和)が出発。うち一人の円仁は847年に帰国(円仁『入唐求法巡礼行記』)。

- 860年代、唐・懿宗 大中年間、20代半ば?30代、進士科をたびたび受験するが落第した。塩の密売を生業とし、武装した塩幇を組織する。官府と衝突。

- 866年、日本で「応天門の変」。

- 868年頃、唐・咸通9年、約33歳、落第の嘆きを漢詩に詠む。合格者を春の花、不合格になった自分を遅咲きの秋の菊にたとえた。

題菊花

颯颯西風満院栽

蕊寒香冷蝶難来

他年我若為青帝

報与桃花一処開

菊花(きくか)に題(だい)す

颯颯(さっさつ)たる西風(せいふう)に院(いん)に満(み)ちて栽(う)う

蕊(しべ)は寒(さむ)く香(かおり)は冷(ひや)やかにして、蝶(ちょう)も来(き)たり難(がた)し

他年(たねん) 我(われ)若(も)し青帝(せいてい)と為(な)らば

報(むく)いて 桃花(とうか)と一処(いっしょ)に開(ひら)かしめん

大意―秋の西風が吹きわたる庭に、菊が咲き乱れている。菊の花の蕊(しべ)は寒さに耐え、香りは冷ややか。春や夏と違って蝶もめったに来ない。 もし将来、わたしが春を司る青帝になれたら、菊の花よ、きみを桃の花と同じ季節に咲かせてあげよう。

詠菊

待到秋來九月八

我花開後百花殺

衝天香陣透長安

満城尽帯黄金甲

菊(きく)を詠(よ)む

待(ま)ち到(いた)る 秋来(しゅうらい) 九月八(くがつはち)

我(わ)が花(はな)開(ひら)く後(のち)は百花(ひゃっか)殺(か)れん

衝天(しょうてん)の香陣(こうじん)は長安(ちょうあん)に透(とお)り

満城(まんじょう)は尽(ことごと)く帯(お)びん 黄金(おうごん)の甲(よろい)を

大意―旧暦九月九日の菊の節句の前夜は、九月八日。その時が来たら、私の花である遅咲きの菊は大輪の花を咲かせる。他の早咲きの花どもは皆殺し同然に枯れ果てる。 天までたちのぼる菊の香りが長安の都のすみずみまで満ち、町中に黄金色の甲冑の兵士があふれかえるであろう。 - 871年、英国でアルフレッドがイングランド王となる。

- 875年、乾符2、40歳、前年の王仙芝の挙兵に応じ、数千の兵を率いて反乱を起こす。山東・河南を中心に転戦。

黄巣と王仙芝は特定の根拠地にとどまることなく、山東・河南・安徽の各地を転戦し、略奪しては移動することを繰り返した。 - 876年、乾符3年、41歳、唐は懐柔策として王仙芝にだけ官僚のポストを示したので、黄巣は反対して王仙芝と袂を分かった。

- 877年2月、乾符4年、42歳、?州を攻略し、節度使薛崇を討つ。

- 878年、乾符5年、43歳、王仙芝が官軍に敗れて死亡し、その残党が黄巣を推戴。黄巣は「黄王」を称し、年号を「王霸」とした(878?880)。

- 878?879年、乾符5-6年、43-44歳、泉州・広州での掠奪と虐殺を行う。広州では現地のアラビア商人などの外国人商人を多数殺害した。ムスリムの記録によれば、イスラム教徒・ユダヤ教徒・キリスト教徒(景教)など合わせて12万人が殺された。

反乱軍には嶺南の気候があわず、疫病が発生し兵力を損なった。北へ戻るため、各地で官軍を相手に勝ったり負けたりした末、采石の地から長江を渡って北上することに成功した。

漢詩人の曹松(830?-901?)が879年に詠んだ七言絶句「己亥の歳」は有名。己亥歳

沢国江山入戦国

生民何計楽樵蘇

憑君莫話封侯事

一将功成万骨枯

己亥(きがい)の歳(とし)

沢国(たくこく)の江山(こうざん) 戦図(せんと)に入(い)る

生民(せいみん) 何の計りごとありてか 樵蘇(しょうそ)を楽しまん

君(きみ)に憑(たの) む 話(かた)る莫(なか) れ 封侯(ほうこう)の事

一将(いっしょう) 功成(こうな)りて万骨(ばんこつ)枯(か)る

意味はhttps://kanbun.info/syubu/kigai.htmlやhttp://www.kangin.or.jp/learning/text/chinese/k_A3_119.htmlなどを参照のこと。 - 880年末、広明元年、45歳、洛陽の南の汝州に入った。黄巣は自ら天補平均大将軍を名乗った。その後、洛陽を奪取し、潼関を越えて勢威を拡大。唐の僖宗は成都へ避難した。

- 881年1月、広明元年12月、46歳、長安に入城(1月8日)、含元殿で即位(1月16日)。国号を「大斉」、年号を「金統」、尊号を「承天応運啓聖睿文宣武皇帝」とし、斉の初代皇帝となった。

長安入城後の黄巣軍は、官吏や富豪からは略奪し、貧民には施しをした。唐の三品以上の高官は追放したが、四品以下の官僚はその職に残して留用した。

唐は中和元年と改元。

長安は、官軍側の勢力に包囲され、また江南方面からの食料搬入も途絶したため、長安城内は深刻な食糧不足となった。 - 882年、中和2年、47歳、唐側の反攻。朱温の離反帰順、李克用の援軍で形勢が逆転し始める。

- 883年、中和3年、48歳、長安を退き河南地帯で転戦、蔡州などで争奪戦を続ける。李克用軍を中核とする唐軍に大敗。

- 884年3月、中和4年、49歳、王満渡で朱温に壊滅的敗北。配下の降伏が相次ぐ。

以下、『旧唐書』巻200下、黄巣の列伝の中和4年旧暦5月のくだりより引用。於是自唐、鄧、許、汝、孟、洛、鄭、汴、曹、濮、徐、兗数十州、畢罹其毒。賊囲陳郡百日、関東仍歳無耕稼、人餓倚牆壁間、賊俘人而食、日殺数千。賊有舂磨砦、為巨碓数百、生納人於臼砕之、合骨而食、其流毒若是。

cf.この事情は桑原隲藏「支那人間に於ける食人肉の風習」(『東洋学報 第十四巻第一号』1924(大正13)年7月)第4節に詳しい。https://www.aozora.gr.jp/cards/000372/files/42810_23981.html

こうして唐、鄧、許、汝、孟、洛、鄭、汴、曹、濮、徐、兗の数十州は、ことごとくその毒にかかった。 賊は陳郡を百日間包囲し、関東は年中耕作できず、人々は飢え、壁にもたれていた。 賊は人を捕らえて食い、日に数千を殺した。賊には舂磨砦(しょうまさい)があり、巨臼を数百用意し、人を生きたまま臼に入れて砕き、骨ごと食べた。その流毒はこのようであった。

7月13日、旧暦6月17日、中和4年、49歳、反乱軍が壊滅し、進退に窮した黄巣は、泰山の狼虎谷(現在の山東省?蕪の南西)にて、甥の林言に首を打たせて自決した(殺害説や出家説もある)。 - 884年8月18日 、中和4年、(没後)、首級が唐僖宗に献じられ、関連者は処刑される。乱は平定されたが、唐王朝の威令は長安周辺にしか及ばなくなり、滅亡までのカウントダウンが始まった。

- 894年、日本での遣唐使派遣計画が、菅原道真の意見で白紙化。

○その他

- 唐の僖宗は黄巣が死んだ翌月、捕虜を受け取る儀式を行った。黄?の首級が献上され、次いで黄?の姫妾となっていた二、三十人の女性も連行されてきた。 僖宗が「代々唐の恩恵を受けてきた高貴な家柄のおまえたちが、なぜ黄?という奸賊の言いなりになったのだ」と女たちをなじると、そのうちの一人が 「凶暴な反乱軍から私たちを国家が守ってくれましたか? 奥地の成都までお逃げになった陛下が、私たち女子をお責めになるのですか?」 と反論した。僖宗は言葉を失ったが、彼女たちを市中引き回しのうえ、公開処刑にした。 斬刑の執行官は、女性たちに同情し、酒を飲ませてから刑を執行した。ただ先頭に立つひとりの女子だけは酒を口にせず、涙も流さず、落ち着いて死を受け入れた。

- 『新唐書』の黄巣の列伝によると、彼は甥である林言に「私の首を取って唐の皇帝に献上すれば、富貴になれるだろう。他人の手柄にさせるな」と言ったが、林言はそれを実行するに忍びなかったため、黄巣は自刎した。

- 黄巣は実は死んでおらず、僧侶の姿になった生き延びた、という生存説は邵博『河南邵氏聞見後録』、陶穀『五代乱離記』、羅大経『鶴林玉露』、王明清『揮塵後録』、劉実之『劉氏雑誌』など諸書に見える。

- 禅問答の古典『碧巌録』第66則「黄巣過ぎて後、還って剣を収得するや?」は、黄巣が「天贈黄巣」と彫られた刀剣を拾ったという風雪をふまえる。

意味は、https://ameblo.jp/realroleplaying/entry-11622710670.html 等を参照。 - 黄巣の埋蔵金、という伝説があった。

『輟耕録』(てっこうろく)巻7・黄巣地蔵に「趙生者,宋宗室子也。家苦貧,居閩之深山,業薪以自給。一日,伐木溪滸,所見一巨蛇,章質盡白,昂首吐舌,若將噬己。生棄斧斤奔避,得脫。妻問故,具以言。因竊念曰:「白鼠白蛇,豈寶物變幻邪?」即拉夫同往。蛇尚宿留未去,見其夫婦來,回首逆流而上。尾之,行數百步,則入一巖穴中,就啟之,得石。石陰刻押字與歲月姓名,乃黃巢手瘞。治為九穴,中穴置金甲,餘八穴金銀無算。生掊取畸零,仍舊掩蓋。自是家用日饒,不復事薪。」(後半省略)とある。

第5回 呉三桂 明清交替戦争の決定票を握る将軍

第5回 呉三桂 明清交替戦争の決定票を握る将軍

○ポイント、キーワード

- キャスティング・ボート(casting vote)

本来は議会政治の用語。比喩的に、勢力どうしが争いどちらが勝つか決まらないときに、第三勢力の意思や判断がそれを決定することになること。 - 冠を衝く一怒は紅顔の為なり かんむりをつくいちどはこうがんのためなり

明末の漢詩人・呉梅村が詠んだ「円円曲」の句。呉三桂が山海関で清に寝返った理由は、陳円円(1623-1695)という美女だった、という俗説を述べる。

cf.https://zh.wikisource.org/wiki/圓圓曲

cf.学術文庫&選書メチエ編集部「恋人を奪われ激怒! 身を売り国をも売って、清の中国支配を導いた男 恋に狂った猛将・呉三桂の復讐のドラマ」2024.01.15 - 国性爺合戦 こくせんやかっせん

近松門左衛門作の人形浄瑠璃で、のちに歌舞伎化された。本作の登場人物である呉三桂のキャラクターは史実と全くかけはなれており、 明の忠臣で、敵弾に倒れた皇帝(史実の崇禎帝に相当)の寵妃の腹の太子と自らの子を入れ替え、太子をつれて山に隠れ、明王朝の復興のために戦う。 - 南明 なんみん

1644年の明王朝の滅亡後、明の残存勢力が南方各地に建てた王朝 (1645~62) の総称。鄭成功や朱舜水も南明側の人物として清に抵抗した。 - 薙髪令 ちはつれい

清朝が漢民族の男性に北方民族の薙髪(辮髪 べんぱつ 弁髪)を強制した法令。1644年に発令したが抵抗を受けていったんひっこめたが、翌1645年に再び発令した。

呉三桂らは、漢軍八旗を除く一般漢人としては最も早く辮髪になった。呉の晩年の反乱が失敗した一因は、辮髪をやめて髪の毛が伸びるまで(明朝時代の漢民族の髪型に戻るまで)時間がかかったため、という説もある。

○辞書的な説明

- 『精選版 日本国語大辞典 』より引用

ご‐さんけい【呉三桂】

中国、明末清初の武将。字(あざな)は長白。明末、清軍に降り、北京の李自成を破って、平西王に封ぜられる。のち三藩(さんぱん)の乱を起こして、周帝と称した。乱は彼の死後平定された。(一六一二‐七八) - 『日本大百科全書(ニッポニカ) 』より引用

呉三桂 ごさんけい (1612―1678)

中国、明(みん)末清(しん)初の武将。江蘇(こうそ)省高郵(こうゆう)の人。字(あざな)は長白、月所。 父の呉襄(ごじょう)を継いで遼東(りょうとう)総兵となり、入関前の清と戦った。1644年李自成(りじせい)が北京(ペキン)に迫ると、明朝は呉三桂を平西伯に封じて首都防衛を命じたが、 呉三桂は帰途北京陥落を聞くと山海関(さんかいかん)に引き返して清に降(くだ)り、清軍を入関させ李自成を滅ぼした。 以後約30年間、呉三桂は平西王として陝西(せんせい)、四川(しせん)の張献忠(ちょうけんちゅう)の残党を鎮圧し、南明(なんみん)王朝を追撃して永暦帝(えいれきてい)(桂王)をビルマ(現ミャンマー)で殺すなど清の全国統一に貢献したが、 他方その強大な軍事力、独立財政、雲南・貴州両省を中心とした人材掌握、鉱山・塩井(えんせい)の開発により勢力を伸ばし、清朝の警戒を招いた。

1673年康煕帝(こうきてい)が撤藩令を出すと呉三桂は雲南に挙兵して周(1673~81)を建て、これに耿精忠(こうせいちゅう)(靖南王)、尚之信(しょうししん)(可喜の子、平南王)が呼応して「三藩(さんぱん)の乱」を起こした。揚子江(ようすこう)南岸に進出した軍勢は初め優位にたったが、清軍は77年から反撃に転じ、呉三桂の部将を招撫(しょうぶ)する一方、湖南と広西の両面から進攻した。78年呉三桂は衡州(こうしゅう)(湖南省衡陽)で帝位につき、昭武と改元したが同年秋病死した。後を継いで洪化と改元した孫の呉世璠(ごせいはん)も81年末、昆明の陥落とともに自殺した。呉三桂の反乱失敗は農民軍や明の遺王を討った前歴が反清運動との連携を妨げたこと、戦乱に疲弊した農民が秩序回復を望んだことがその原因とされる。

[岡本さえ]

[参照項目] | 三藩の乱 - 『改訂新版 世界大百科事典』より引用

三藩の乱 (さんぱんのらん)

中国,清初の反乱。三藩sān fānとは雲南に駐する平西王呉三桂,広東の平南王尚可喜,福建の靖南王耿精忠(祖父,耿仲明,父,耿継茂)をいう。 彼らは清に下った明の武将とその子孫で,清の中国平定に力を尽くし,王爵を与えられ,有力な軍団を率いて南中国の諸地に駐し,強大な勢力をふるった。 1673年(康熙12)康熙帝が三藩を撤去しようとすると,まず呉三桂が反乱を起こし,ついで耿精忠や陝西の提督王輔臣らが反乱に加わり,台湾の鄭氏も援助し,76年には尚可喜の子,尚之信も反した。 三藩側の勢いは初め盛んで,清は苦境に立ったが,やがて形勢が逆転し,王輔臣,耿精忠,尚之信らは清に投降した。78年呉三桂は湖南省の衡陽で帝位についてまもなく死去し,孫の呉世?があとを継いだ。81年清軍はついに雲南省の昆明を攻略し,呉世?は自殺して反乱は平定された。この反乱は中国の周辺の諸国にも動揺を起こさせたが,その鎮定により清の中国支配が確立した。

執筆者:神田 信夫

○呉三桂(1612年6月8日-1678年10月2日)と同時代人

- 明の万暦帝 最後の漢民族系王朝の最後の繁栄

- 魏忠賢 ― 明王朝を傾けた史上最悪の宦官

- 朱舜水 水戸黄門が師とあおいだ亡命中国人

- 張献忠 無差別大量殺人の残虐な反逆者

- ダライ・ラマ5世 ― チベット統一の英主

- 台湾の鄭成功――大陸反攻をめざした日中混血の英雄

- 順治帝 中国本土を征服した皇帝の死の謎

- 中国統治の要道を示した大帝 康煕帝

○略年表

- 1612年(明・万暦40年)0歳

6月8日、遼西(今遼寧省綏中県)に生まれる。父は明の錦州総兵・呉襄。

※日本では1614年に「大坂冬の陣」、翌1615年「大坂夏の陣」。 - 1630年頃(明・崇禎年間)18歳前後

父呉襄が後金軍に包囲された際、わずか二十余名で父を救出し名声を得る。後金のホンタイジも賞賛。 - 1631年(明・崇禎4年)19歳

大凌河の戦い後、父呉襄が失脚し、呉三桂が遼東総兵に抜擢される。

※1636年に後金が国号を「清」と改める。日本では1637年に島原の乱が起きる。 - 1644年(明・崇禎17年/清・順治元年)32歳

3月、崇禎帝より「平西伯」に封じられ山海関を守備。

4月、李自成の大順軍が北京を占領し崇禎帝自殺。明王朝が滅亡。呉三桂は清のドルゴンに援軍を請い「一片石の戦い」で大順軍を撃破。 清軍を入関させ、北京入城を助ける。清より「平西王」に封じられる。 - 1645年(順治2年)33歳

錦州に駐屯、その後漢中へ転戦。以後、李自成・張献忠・南明勢力討伐に従事。 - 1651年(順治8年)39歳

李国翰とともに四川に進軍、大西軍残党を撃破。成都・重慶を平定。

※日本では1657年に明暦の大火。 - 1658年(順治15年)46歳

貴州に進軍、南明永暦政権を攻撃。兵力を拡張。 - 1659年(順治16年)47歳

雲南を平定、昆明を拠点として開藩。永暦帝はビルマへ逃亡。

明の遺臣・朱舜水が長崎に亡命。 - 1661年(順治18年)49歳

出兵してビルマ王を圧迫。永暦帝朱由榔を捕縛し昆明へ護送。

康煕帝が即位。

日本では徳川光圀が水戸藩第2代藩主となる。 - 1662年(康熙元年)50歳

昆明にて永暦帝を弓弦で絞殺。清から「平西親王」に進封され、雲南・貴州を統治。

台湾では鄭成功がオランダ東インド会社を駆逐して鄭氏政権(~1683年)が成立。 ※英国では1665年にアイザック・ニュートンが万有引力を発見。 - 1673年(康熙12年)61歳

康熙帝が三藩撤廃を議すると反発。12月28日、雲南で挙兵。 朱三太子を奉じ反清復明を掲げ、自ら「周王」「天下都招討兵馬大元帥」と号す。翌年を「周元年」とする。三藩の乱始まる。

※日本では三井高利が呉服店「越後屋」を開業(現在の三越)。 - 1674年(康熙13年)62歳

勢力拡大、湖南・四川・広西などを制圧。一時は清に大打撃を与える。 - 1677年(康熙16年)65歳

耿精忠・尚之信らが清に降伏。呉三桂は孤立化、勢力が縮小。 - 1678年(康熙17年)66歳

3月23日、湖南の衡陽で即位し皇帝を称す。国号を「周」、元号を「昭武」とする(呉周)。

8月17日(10月2日)、長沙で病没。享年66。孫の呉世?が即位。追尊「周太祖高皇帝」。

※日本では1680年に徳川綱吉が五代将軍に就任。 - 1681年(康熙20年)69歳没後3年

清軍が昆明を攻略。孫の呉世璠自殺。三藩の乱は平定され、呉周政権は滅亡。

○その他

- 呉三桂は、陳円円という美女のため漢民族を裏切って清に寝返った裏切り者、という悪評を受けている。

その一方「女が原因で明朝を裏切ったわけではない/女を父より重視したわけではない/彼なりに皇帝の仇討ちのために降伏した」と擁護する説もある。

cf.BUSHOO!JAPAN(武将ジャパン)「女のために国を捨てたと罵られた明の将軍・呉三桂 ~本当は裏切り者じゃなかった」2024/10/01 - 中国貴州省には、住民たちが呉三桂の子孫を名乗る村があり、呉三桂と陳円円の墓もある。

cf.https://youtu.be/YgGL_OXmFmw?si=sQxsXzvDOx2WG-KB - 『清史稿』巻四百七十四 列伝二百六十一「呉三桂」 AIによる機械翻訳

cf.https://zh.wikisource.org/wiki/清史稿/卷474#吴三桂

呉三桂の伝記

呉三桂(ごさんけい)、字は長伯。江南の高郵の人だが、籍は遼東にあった。父の呉襄(ごじょう)は、明の崇禎(すうてい)帝の初期、錦州の総兵(軍司令官)を務めていた。三桂は武挙(武官登用試験)に合格し、父の恩恵を受けて都督指揮(武官の役職)に任じられた。

父の襄が作戦の失敗で獄に下されると、三桂は総兵に抜擢され、寧遠を守った。洪承疇(こうしょうちゅう)が諸鎮の兵を率いて督師(軍の総司令官)として出陣した際、三桂もその一員だった。松山(しょうざん)城を攻撃した際、三桂は戦いに敗れ、夜のうちに兵を率いて退却した。松山城が陥落すると、承疇は清に降伏した。三桂は3階級降格されたが、兵を収容し、再び寧遠の守りを任された。

三桂は祖大寿(そだいじゅ)の甥にあたる。祖大寿が清に降伏した後、清の太宗(ホンタイジ)は張存仁(ちょうそんじん)に書状を持たせて三桂を招いたが、三桂は応じなかった。

山海関の攻防

順治元年(1644年)、李自成(りじせい)が西安(せいあん)から東に進軍し、太原、寧武、大同を次々に陥落させ、さらに分遣した兵が真定(しんてい)を破った。明の荘烈(そうれつ)帝(崇禎帝)は、三桂を平西伯(へいせいはく)に封じ、父の襄を京営(きんえい)の提督(軍の総司令官)に起用し、三桂に都の防衛を命じた。

寧遠の兵は50万と号したが、三桂はその中の歩兵・騎兵を選抜して先発隊として派遣し、自らは精鋭を率いて後衛を務めた。3月甲辰(つちのえたつ)の日、三桂は山海関(さんかいかん)に入り、戊申(つちのえさる)の日、豊潤(ほうじゅん)に到着した。しかし、李自成はすでに乙巳(きのとみ)の日、明の都を攻略していた。李自成は降伏した唐通(とうつう)、白広恩(はくこうおん)を将軍として派遣し、東の灤州(らんしゅう)を攻撃させた。

三桂はこれを撃破し、その兵8000を降伏させると、兵を率いて山海関に戻り、守りを固めた。李自成は、父の襄を脅して三桂に手紙を書かせ、唐通に銀4万両を持たせて三桂の軍を慰労し、別の将軍に2万の兵を率いさせて三桂に代わって山海関を守らせようとした。三桂は兵を率いて西へ向かい、灤州まで来たところで、愛妾の陳(ちん)氏が李自成の将軍、劉宗敏(りゅうそうびん)に略奪されたことを知った。怒った三桂は引き返し、山海関を守る李自成の将軍を打ち破った。そして副将の楊珅(ようしん)と遊撃(下級武官)の郭雲龍(かくうんりゅう)を睿親王(えいしんのう)(ドルゴン)のもとに送り、援軍を請うた。ドルゴンは当時、西への遠征に出ており、翁後(おうこう)にいた。三桂の使者が到着すると、ドルゴンは翌日、西ラタラに進軍し、三桂に返書を送ってこれを承諾した。

ドルゴンとの共同作戦

李自成は、三桂が挙兵したことを聞くと、自ら20万の兵を率いて東へ向かい、父の襄を捕らえて軍中に置いた。さらに、自らが任命した兵政部尚書の王則堯(おうそくぎょう)を派遣して三桂を招いたが、三桂は王則堯を留めて帰さなかった。

4日後、ドルゴンは連山に進軍した。三桂は再び郭雲龍に書状を持たせて、進軍を促した。ドルゴンの軍は夜に出発し、寧遠を越えて沙河(さが)に到着した。翌日には山海関から10里の距離まで迫った。三桂は斥候を派遣して、李自成の将軍である唐通が辺境に出て陣を張っていることを知らせた。ドルゴンは兵を派遣して一片石(いっぺんせき)で戦わせ、唐通は敗走した。

さらに翌日、ドルゴンの軍が山海関に到着すると、三桂は出迎えた。ドルゴンは儀仗(ぎじょう)を整え、ほら貝を鳴らし、三桂と共に天を拝礼した。その後、三桂は部将を率いてドルゴンに謁見し、ドルゴンは三桂の兵に白い布を肩に結んで目印とさせ、先鋒として山海関に入らせた。李自成の兵は、山と海の間にずらりと陣を敷いて待ち構えていた。ドルゴンは諸軍に李自成の兵に向かって陣を張るよう命じ、三桂の兵は右翼の末尾に配置された。

陣形が整うと、三桂が先に李自成の兵と戦い、数十合も激闘を繰り広げた。昼頃になると、激しい風と砂塵が巻き起こり、すぐそばの人も見分けがつかなくなった。清軍が鬨(とき)の声を上げると、風が止んだ。武英郡王(ぶえいぐんおう)アジゲと豫郡王(よぐんおう)ドドは、2万騎を率いて三桂の陣の右から突入し、敵陣を突き崩して進んだ。李自成はちょうど高台で戦況を観ていたが、「これは満州の兵だ!」と驚き、馬を走らせて高台から逃げた。李自成の兵は戦意を失い、総崩れとなって潰走した。清軍は40里にわたって追撃し、その日のうちにドルゴンは三桂を平西王(へいせいおう)に昇格させ、歩兵・騎兵それぞれ1万を配属させて先鋒として李自成を追撃するよう命じた。

三桂は捕らえていた王則堯をドルゴンのもとに送り、ドルゴンは彼を斬るよう命じた。李自成は永平(えいへい)に到着すると、父の襄を殺害し、明の都に引き返すと三桂の家族を虐殺し、都を捨てて西へと逃亡した。ドルゴンは、三桂にアジゲに従って慶都(けいと)まで李自成を追撃するよう命じ、三桂は幾度も勝利を収めた。李自成が山西(さんせい)に逃亡したため、清軍は引き返した。

西南鎮守と三藩の形成

順治帝が北京を平定すると、三桂は平西王の冊印(王の称号と印)を授けられ、銀1万両と馬3頭を賜った。一方、明の福王(ふくおう)由崧(ゆうすう)は南京で帝位につき、三桂を薊国公(きこくこう)に封じ、また沈廷揚(しんていよう)を海路で派遣して米10万石、銀5万両を贈って軍を慰労しようとしたが、三桂は受け取らなかった。その後、侍郎の左懋第(さまんてい)や都督の陳洪範(ちんほんはん)らを清に派遣し、さらに銀や絹を持たせて三桂を慰労しようとしたが、三桂はやはり辞退した。

その後、英親王アジゲが討自成大将軍に任命され、三桂は配下の部隊を率いてこれに従い、辺境から綏徳(すいとく)へと向かった。順治2年(1645年)、延安(えんあん)、鄜州(ふしゅう)を攻略し、さらに西安(せいあん)を攻撃した。李自成は数十万の兵で迎え撃ったが、三桂は兵を奮い立たせて攻撃を指揮し、数万の首級を挙げた。李自成は武関(ぶかん)から南へ逃亡し、清軍はこれを追撃して襄陽(じょうよう)から武昌(ぶしょう)まで下り、李自成は逃亡中に死んだ。清軍はさらに東へ向かい、九江(きゅうこう)を制圧した。

同年8月、軍が帰還すると、三桂には朝服1着と馬2頭が下賜され、親王(しんのう)の称号を受けるよう命じられた。しかし、三桂は親王の称号を辞退したため、朝廷で協議が行われ、辞退が認められた。その後、三桂は錦州(きんしゅう)に駐屯し、配下の部隊を寧遠、錦州、中右、中後、中前、前屯の各地に分屯させた。三桂は、一家に与えられる土地が5晌と少ないこと、各所の家屋が焼失しており、土地も痩せているとして、増額を請願した。また、楊珅、郭雲龍、呉国貴(ごこくき)、高得捷(こうとくしょう)ら諸将の世職(世襲の官職)を、属吏の童達行(どうたつこう)らの優遇を請願した。さらに、父の襄、母の祖氏、弟の三輔(さんほ)が李自成に殺されたとして、撫卹を請願した。これらは全て認められた。

順治3年(1646年)に入京し、銀2万両を賜った。

順治5年(1648年)、定西将軍のメルゲン侍衛(親王の護衛官)李国翰(りこくかん)と共に漢中(かんちゅう)に駐屯するよう命じられた。

順治6年(1649年)、明の皇族、朱森滏(しゅしんふ)が階州(かいしゅう)を攻撃すると、三桂は李国翰と共に兵を率いてこれを撃破し、斬り殺した。王永強(おうえいきょう)という者が反乱を起こし、延安、楡林(ゆりん)など19の州県を破り、延綏巡撫(えんすいじゅんぶ)の王正志(おうせいし)や靖遠道(せいえんどう)の夏時芳(かじほう)を死に至らしめた。さらに同官、定辺、花馬池を陥落させた。三桂は兵を率いて宜君(ぎくん)、同官を攻略し、7000余りの首級を挙げた。さらに蒲城(ほじょう)、宜川(ぎせん)、安塞(あんさい)、清澗(せいかん)などの県を攻略し、王永強が任命した役人を処刑した。定辺、楡林、府谷(ふこく)もすべて平定された。

順治8年(1651年)に入京し、金冊印(金の冊書と印)を賜った。この時、明の桂王(けいおう)由榔(ゆうろう)が帝位につき、南寧(なんねい)にいた。張献忠(ちょうけんちゅう)の将軍だった孫可望(そかぼう)、李定国(りていこく)らが明に降伏し、兵を率いて四川北部の郡県を荒らしていた。三桂は李国翰と共に軍を率いてこれを討伐するよう命じられた。

順治9年(1652年)7月、三桂と李国翰は兵を派遣して西の漳臘(しょうろう)、松潘(しょうはん)を、東の重慶(じゅうけい)を平定した。さらに成都(せいと)を攻撃すると、明の将軍、劉文秀(りゅうぶんしゅう)は城を捨てて逃走した。さらに嘉定(かてい)を攻略し、綿州(めんしゅう)に軍を駐屯させた。劉文秀と王復臣(おうふくしん)は、再び貴州(きしゅう)から四川へ向かい、羅羅(らら)族を味方につけて援軍とし、重慶を陥落させ、さらに叙州(じょしゅう)を破った。三桂は幾度も戦ったが不利だった。劉文秀と王復臣は、保寧(ほねい)で巡按御史(じゅんあんぎょし)の郝浴(かくよく)を包囲した。郝浴が三桂らに援軍を要請すると、三桂は王復臣を討ち殺し、劉文秀は兵を率いて逃走した。しかし、郝浴は三桂が兵を温存して傍観していたことを弾劾した。三桂は、郝浴の弾劾状の中にある「親しく矢石を冒す」という言葉をとりあげ、郝浴が手柄を詐称していると弾劾し返した。郝浴は左遷された。三桂は功績を称えられ、年俸が1000両増額された。三桂の息子である呉応熊(ごおうゆう)は公主(皇女)を娶り、和碩額駙(親王の娘婿)となり、三等精奇尼哈番(満州の世職)を授けられ、少保兼太子太保(官職名)を加えられた。

雲南、貴州の平定

順治14年(1657年)、孫可望が明に反乱を起こし、由榔を攻撃した。李定国がこれを迎え撃ち、孫可望は敗れて長沙(ちょうさ)に逃亡し、清に降伏した。詔勅により、三桂は平西大将軍に任命され、李国翰と共に軍を率いて貴州へ向かった。この時、大将軍の羅託(らたく)、経略(けいりゃく)の洪承疇らは湖南から、将軍の卓布泰(たくふたい)らは広西(こうせい)から、三方面から進軍した。

三桂らは漢中から出発し、保寧、順慶(じゅんけい)を経て合州(ごうしゅう)に到着し、明軍を破り、江中(長江の中)の軍艦を接収した。李定国は劉正国(りゅうせいこく)、楊武(ようぶ)の両将軍に三坡(さんば)、紅関(こうかん)の諸隘を守らせ、特に石壺関(せきこかん)は険しい場所で、明軍が関を塞いでいた。三桂は騎兵に山麓を進ませ、歩兵には山頂を登らせ、大砲で伏兵を攻撃すると、明軍は驚いて潰走した。そして遵義(じゅんぎ)を制圧し、開州(かいしゅう)を攻略した。ちょうど羅託らが貴陽(きよう)を攻略しており、卓布泰も都勻(といん)、安遠(あんえん)から入城し、信郡王(しんぐんおう)多尼(たに)が禁軍を率いて到着した。李国翰は遵義に軍を戻したが、まもなく亡くなった。三桂は駆けつけて平越(へいえつ)の楊老堡(ようろうほう)で羅託らと合流し、分進する策を協議した。三桂は遵義から天生橋(てんせいきょう)を通り、白文選(はくぶんせん)が七星関(しちせいかん)にいると聞くと、烏撒(うさ)土司(どし)の領地を迂回して霑益(てんえき)に到着した。多尼の軍は曲靖(きょくせい)に進軍し、白文選を破った。卓布泰の軍は羅平(らへい)に進軍し、李定国を破った。

順治16年(1659年)正月、由榔は永昌(えいしょう)に逃げた。2月、三桂は尚善(しょうぜん)、卓布泰と合流して雲南の都城を攻略した。白文選の玉龍関(ぎょくりゅうかん)を破り、永昌を占領すると、由榔はミャンマーに逃亡した。清軍が潞江(ろこう)を渡ると、李定国は磨盤山(まばんざん)に伏兵を置いた。三桂はこれを察知し、8隊に分けて迎え撃ち、敵兵の半分以上を斬り殺した。騰越(とうえつ)を占領し、南甸(なんでん)まで追撃した後、軍を返して永昌、大理、姚安(ようあん)に戻った。

明の将軍である馬宝(まほう)、李如碧(りじょく)、高啓隆(こうけいりゅう)、劉之复(りゅうしふ)、塔新策(とうしんさく)、王会(おうかい)、劉偁(りゅうしょう)、馬惟興(ばいこう)、楊武、楊威(ようい)、高応鳳(こうおうほう)、狄三品(てきさんぼん)ら、および景東(けいとう)、蒙化(もうか)、麗江(れいこう)、東川(とうせん)、鎮雄(ちんゆう)などの土司が、次々と清に降伏した。多尼、卓布泰らの軍は帰還し、固山額真(こさんげんしん)のイリデや卓羅(たくら)らを残して分屯させた。三桂は詔勅により雲南に駐屯し、軍民のすべてを総管するよう命じられた。吏部と兵部には、雲南の将吏は三桂が任免することを許すと諭した。

李定国はミャンマーから由榔を救い出そうと、孟艮(もうこん)に陣を張った。元江(げんこう)の土司、那嵩(なすう)と降将の高応鳳が兵を挙げて李定国に応じた。三桂は兵を率いて石屏(せきへい)から進軍して元江を包囲した。1か月後、高応鳳を斬り殺し、那嵩は焼身自殺した。元江の地は元江府とされた。

呉三桂の勢力拡大

順治17年(1660年)、戸部(こぶ)は雲南の俸給と軍用金が毎年900万両余りかかることを上奏し、満州の兵を北京に帰還させ、緑旗兵(漢人兵)を五分の二削減することを提案した。三桂は辺境が不安定であり、兵力を減らすべきではないと述べた。この時すでに三桂はひそかに反逆の意思を抱いており、副都統(ふくととう)の楊珅は、まず由榔を排除して人々の期待を絶つよう説得した。

そこで三桂は上奏した。「以前、密かにミャンマーへの進軍を申し上げたところ、お諭しを賜りました。『もし形勢が不可能であれば、無理をせず、よく審議して実行せよ』と。私は何度も検討した結果、首魁を滅ぼさなければ、三つの憂患と二つの困難があると考えます。李定国、白文選らが三宣六慰(雲南省の行政区画)に分かれており、擁戴(王として立てること)を名目として、潰走した兵を率いて騒乱を起こしています。これは門戸の憂患です。土司は態度を反覆し、利益を追うばかりで、一度扇動されれば、至る所で反乱が起こります。これは脇腹の憂患です。投降した将兵たちはまだ心が定まっておらず、もし辺境に異変があれば、彼らはその隙に乗じて反乱を起こすでしょう。これは皮下の憂患です。さらに、軍の食糧は民衆から徴収するしかありませんが、各省からの輸送が遅れるだけでなく、雲南に到着して買い上げようとしても、民衆は貧困で、米の価格は日増しに高くなり、公私ともに困窮しています。食糧の確保がこれほど困難なのです。毎年買い上げ、毎年運び続ければ、民衆の力は尽き、必ずや逃亡するでしょう。育成がこれほど困難なのです。ただ、時機を逃さずに進軍し、早急に全局を収めることこそ、時を救う策です」

この上奏は、議政王大臣(ぎせいおうだいじん)、戸部、兵部が協議することになった。そして学士の麻勒吉(まろくき)、侍郎の石図(せきと)を雲南に派遣し、三桂と機密を相談させて、進軍の方策を決定することにした。内大臣のアイシンガは定西将軍に任じられ、禁軍を率いて南征に向かった。

三桂の部隊は、5戸から1人の兵を出し、200の兵で佐領(さろう)を編成し、数十の佐領を積んでいた。呉応麒(ごおうき)、呉国貴が左、右の都統(ととう)としてそれぞれ統率していた。7月、三桂は上奏して投降した兵を組織し、1200人からなる10の陣営を編成し、投降した将軍を総兵とすることを請願した。馬宝、李如碧、高啓隆、劉之复、塔新策が忠勇五営を、王会、劉偁、馬惟興、楊威、呉子聖が義勇五営を率いることになった。10月には、さらに援剿四鎮(えんしょうしちん)を設置することを請願し、馬寧(まねい)、沈応時(しんおうじ)、王輔臣(おうほしん)、楊武を総兵とすることを請願した。これらはすべて許可された。

三桂は南甸、隴川(ろうせん)、千崖(せんがい)、盞達(せんだ)、車里(しゃり)などの土司を慰撫し、勅印を与えることを請願した。また、ミャンマーに檄(げき)を送り、由榔を捕らえて差し出すよう命じた。李定国、白文選は何度もミャンマーを攻撃して由榔を引き渡すよう求めたため、ミャンマーは長年戦争に苦しめられ、李定国らを破った清軍に由榔を差し出すことを申し出た。

順治18年(1661年)、三桂は使者をミャンマーに派遣して軍の出発時期を定め、猛卯(もうぼう)で軍を迎えるよう命じた。そして副都統の何進忠(か進忠)と沈応時、馬寧らを率いて騰越から出陣し、隴川を経て3月に猛卯に到着した。ミャンマーは再び李定国と戦っており、道が塞がれていた。その後、ミャンマーの使者が軍を迎えに来たが、風土病が発生したため、何進忠らは引き返した。

三桂は、馬乃(ばだい)土司の龍吉兆(りゅうきちょう)が兵を挙げて李定国に応じたため、馬宝、高啓隆、遊撃の趙良棟(ちょうりょうとう)らを派遣してこれを討伐させた。70日余りの攻撃の末、その砦を破り、龍吉兆を斬り、その地を普安県(ふあんけん)とした。9月、風土病が収まった。三桂はアイシンガと前鋒統領(ぜんぽうとうりょう)のベリヘトゥ、都統のゴルチン、スンダらと共に兵を率いて大理(だいり)を攻撃し、再び騰越から出陣した。南甸、隴川を経て猛卯に至り、兵2万を分け、馬寧、王輔臣に別の道で姚関(ようかん)、鎮康(ちんこう)、孟定(もうてい)を取らせた。また、蛮暮(ばんぼ)、猛密(もうみつ)の二つの土司が李定国を助けて清軍の後方を妨害することを恐れ、総兵の張国柱(ちょうこくちゅう)に3000の兵を与えて南甸に駐屯させた。11月、清軍は木邦(もくほう)で合流した。白文選は錫箔江(しゃくはくこう)の橋を焼き払って茶山(ちゃさん)に逃げ、李定国は景線(けいせん)に逃げた。三桂は馬寧らに別動隊を率いさせて白文選を追撃させ、自身はアイシンガと共にミャンマーに向かった。再びミャンマーに檄を送り、由榔を捕らえて引き渡すよう命じた。

12月、清軍は旧晩坡(きゅうばんぽ)に進軍し、ミャンマーの都から60里の距離まで迫った。ミャンマーは使者を送り、兵を派遣して蘭鳩江(らんきゅうこう)のほとりを警護するよう請願した。そこでベリヘトゥに兵100を率いさせて行かせた。ミャンマーはついに由榔とその母、妻らを捕らえて清軍の陣営に送り届けた。馬寧らは白文選を猛卯まで追撃し、白文選は数千人を率いて降伏し、清軍は帰還した。

呉三桂の反乱

康熙元年(1662年)、勝利の報告が届くと、詔勅により三桂は親王に進封され、貴州の軍民も管轄するよう命じられた。アイシンガには軍を率いて帰還するよう命じられた。4月、三桂は由榔とその子を捕らえ、弓の弦で絞め殺した。その母と妻を北京に送らせたが、途中で自殺した。李定国は依然として辺境を行き来して由榔の消息を探っていたため、三桂は提督の張勇(ちょうゆう)に1万余りの兵を与えて普洱(ふじ)、元江(げんこう)に駐屯させて備えとした。まもなく、李定国は猛臘(もうろう)で死んだ。三桂は李定国の子である嗣興(しこう)を招き、1000人余りを率いて降伏させ、ここに明は滅亡した。

康熙2年(1663年)、王会らが隴納山(ろうなさん)の蛮族を攻撃し、彼らの巣窟を破り、首領を斬った。

康熙3年(1664年)、劉之复と総兵の李世耀(りせいよう)を率いさせて大方(だいほう)、烏蒙(うもう)から出陣し、水西(すいせい)土司の安坤(あんこん)と烏撒土司の安重聖(あんじゅうせい)を攻撃し、両者を斬り殺した。その地に府を設置した。隴納は平遠(へいえん)と、大方は大定(だいてい)と、水西は黔西(けんせい)と、烏撒は威寧(いねい)と命名された。

康熙4年(1665年)、三桂は雲南の緑旗兵5000人余りの削減を上奏した。

康熙5年(1666年)、再び兵を派遣して土司の禄昌賢(ろくしょうけん)を隴箐(ろうせい)に攻撃し、数十の砦を奪取した。雲南の東部はすべて平定され、開化(かいか)府と永定(えいてい)州が設置された。

三桂は、山海関を開いて清軍を迎え入れたことで、降将の孔有徳(こうゆうとく)、耿仲明(こうちゅうめい)、尚可喜(しょうかき)らよりも地位と名声が高かった。孔有徳は湖南、広西を平定したが、李定国に桂林(けいりん)を破られて殉死した。尚可喜と耿仲明の子である耿継茂(こうけいも)は広東、福建を平定した。そして三桂は最も功績が高かった。

雲南、貴州が平定されたばかりの頃、洪承疇は、明の黔国公(けんこくこう)沐英(もくえい)の故事にならい、三桂に雲南を世襲で鎮守させることを上奏した。三桂はさらに、雲南、貴州の督撫(総督と巡撫)が自分の指揮下に入ることを要請し、総督を貴陽に、提督を大理に駐在させた。由榔が住んでいた五華山(ごかざん)の旧宮殿を藩府とし、華やかで壮麗に増築した。沐天波(もくてんぱ)の荘園700頃を藩の荘園として接収した。堀を掘ったり城を築いたりすることを名目として、関所や市場に重い税を課し、塩井や金銅鉱山の利権を独占して私腹を肥やした。ダライ・ラマと交易し、北勝州(ほくしょうしゅう)で互市(ごし)を行った。遼東の朝鮮人参、四川の黄連、附子をその地で採掘・採取させ、官営で売買してその収益を得た。財貨は溢れかえり、富裕な商人に貸し付けては利子を得た。これを「藩本」と称した。利子を増やすことで、無頼の士大夫を誘惑した。諸将の子弟や各地からの客を選んで武芸を習わせ、将来の将帥候補を育成すると称した。部下の兵士には、李自成や張献忠の元兵士で百戦錬磨の者が多く、彼らを時々訓練させた。

三桂が管轄する文武の将吏は、彼が自由に選んで任用した。各省の官職に空きが出ると、三桂が勝手に任命することもあった。これを「西選」と称した。また、北京の官僚や各省の将吏をたびたび招いて自分の補佐とした。御史(ぎょし)の楊素蘊(ようそおん)がこれを弾劾すると、三桂は弾劾状の中の「防微杜漸(びぼうとぜん)」(小さなうちに悪事を防ぐこと)という言葉を取り上げ、楊素蘊を問い詰めるよう皇帝に請願した。楊素蘊は「防微杜漸は古今を通じての道理です」と返答し、この件はうやむやに終わった。

康熙6年(1667年)、三桂は両目がかすみ、精力が衰えているとして、雲南、貴州両省の総管を辞任したいと上奏した。朝廷で協議が行われ、各省の例に従い、督撫が管理し、文官は吏部が任命することになった。しかし、雲貴総督の卞三元(べんさんげん)、雲南提督の張国柱、貴州提督の李本深(りほんしん)が三桂の労苦を上奏し、再び総管の権限を与えるよう請願した。皇帝は「三桂は精力の衰えを理由に辞任を申し出ている。もし再び総管を命じれば、過労を招く恐れがある。もし辺境に軍事的な問題が起きれば、王が自ら処理すべきだ」と諭した。まもなく、呉応熊は少傅兼太子太傅(しょうふけんたいしたふ)に進み、雲南で三桂の病状を視察した後、北京に戻るよう命じられた。

三桂はさらに権力を握ろうとし、苗族や蛮族との間で騒乱を起こしては、それを口実に軍事行動を起こした。ひそかに中甸(ちゅうでん)を異民族に与えて屯田させ、互市を行った。卞三元が引退を願い出ると、甘文焜(かんぶんこん)が代わって総督となったが、彼は三桂に与しなかった。三桂は辺境の賊と偽り、甘文焜に討伐を命じた。しかし、甘文焜が到着すると、賊は退却したと称し、引き返すよう命じた。

藩の将吏や兵士は巨額の俸給を消費し、各省からの税収だけでは不足したため、江南から毎年2000万両余りを徴収した。もし不足すれば、続けて上奏して増額を求め、余剰が出ても報告や監査を求めることはなかった。この時、尚可喜は広東に、継茂の子の耿精忠(こうせいちゅう)は福建に駐屯しており、三桂と合わせて「三藩」と呼ばれたが、三桂の傲慢さは特にひどかった。

康熙12年(1673年)2月、皇帝は侍衛の呉丹(ごたん)、塞扈立(さいこりゅう)を派遣して三桂を労い、御用の貂の帽子、団竜(だんりゅう)の裘(かわごろも)、青蟒(せいまん)の狐腋(こえき)の袍、帯を賜った。尚可喜にも使者を派遣して同様のものを賜った。尚可喜はまもなく病気を理由に帰郷を願い出て、朝廷で協議が行われ、配下の部隊も移動させることを許可した。7月、三桂も藩を移動させることを上奏し、「私の部隊は非常に多く、昔、漢中から雲南に移動するのに3年かかりました。今では人口がさらに増えているため、世祖(順治帝)が錦州、寧遠などの地域を与えた時よりも広い土地を賜り、安住できる場所を与えていただきたい」と述べた。

康熙帝は、三藩が分かれて兵力を掌握していることが国家の憂患であると見抜き、三桂の上奏を受けると、議政王大臣、戸部、兵部を招集して協議させた。諸王大臣は、三桂の上奏が本心からのものではないと判断し、急に藩を移動させれば必ず混乱が起こると見て、藩の移動は不都合であると議論した。しかし、尚書の米思翰(べいしんかん)と明珠(みんじゅ)だけは、苗族、蛮族がすでに平定されており、三桂が長く駐屯すべきではないとして、藩の移動は都合が良いと主張した。そこで、2つの案が上奏された。一つは三桂を山海関の外に移し、別に満州の兵を雲南に駐屯させる案。もう一つは三桂を雲南にそのまま駐屯させる案である。康熙帝は言った。「三桂は反逆の意思を長年抱いている。撤退させても反乱を起こすだろうし、撤退させなくても反乱を起こすだろう。それならば、今すぐ実行して、まだ制御できるうちに事を起こす方が良い」

そこで、三桂の藩移動の要請を許可するよう命じ、満州の兵が必要になった場合は、三桂が上奏した後に派遣すると諭した。そして侍郎の折爾肯(せっじけん)、学士の傅達礼(ふたつれい)に詔勅を持たせて三桂に伝えるよう命じた。三桂は最初の上奏では、朝廷がすぐに許可しないだろうと踏んでおり、慰留されて長期間駐屯できることを期待していた。

9月、詔勅の使者が到着すると、三桂はひどく失望した。配下の都統、呉応麒、呉国貴、副都統の高大節(こうだいせつ)、娘婿の夏国相(かこくしょう)、胡国柱(ここくちゅう)と謀り、反乱を計画した。腹心を配置して関所の出入りを厳しく監視させ、入ることは許すが、出ることは許さなかった。使者には11月の己丑(つちのとうし)の日に雲南から出発すると伝えた。その3日前の丙戌(ひのえいぬ)の日、巡撫の朱国治(しゅこくち)を脅して反乱に加わるよう迫ったが、従わなかったため、棒で打って殺した。そして諸総兵の馬宝、高啓隆、劉之复、足法(そくほう)、王会、屏藩(へいはん)らを招集して反乱を起こし、自ら周王天下都招討兵馬大元帥(しゅうおうてんかとしょうとうへいばだいげんすい)と号した。髪を伸ばし、衣装や冠を改め、旗の色は白とし、歩兵、騎兵ともに白いフェルトの帽子をかぶった。折爾肯、傅達礼、按察使(あんさつし)の李興元(りこうげん)、知府(ちふ)の高顕辰(こうけんしん)、同知(どうち)の劉昆(りゅうこん)を捕らえたが、彼らは三桂に屈しなかったため、酷刑を加えて風土病が蔓延する土地に追放した。胡国柱と総兵の杜輝(とこう)、柯鐸(かたく)、布政使(ふせいし)の崔之瑛(さいしえい)らは降伏した。

三桂は各地に檄を送り、平南、靖南の二藩、および貴州、四川、湖南、陝西の将吏で旧知の者にも手紙を送り、呼応を求めた。馬宝を先鋒として貴陽へ向かわせ、李本深も呼応することを企てた。甘文焜は急いで四川・湖南総督の蔡毓栄(さいいくえい)に手紙を送り、また折爾肯、傅達礼の従官である郎中の党務礼(とうむれい)、員外郎のサモハ、主事のシンジュ、ビトヘシのサルトゥに急いで北京に戻って変事を知らせるよう促した。三桂は騎兵を派遣して彼らを追撃し、シンジュとサルトゥは殺された。甘文焜は数騎を率いて鎮遠(ちんえん)へ向かったが、鎮遠副将の江義(こうぎ)はすでに三桂の檄を受け取っており、兵で甘文焜を包囲し、甘文焜は死んだ。馬宝の兵が到着すると、巡撫の曹申吉(そうしんきつ)、総兵の王永清(おうえいせい)は降伏した。

12月、党務礼とサモハが北京に到着し、三桂の反乱が知られることになった。康熙帝は荊州(けいしゅう)が要衝の地であるため、その日のうちに前鋒統領の碩岱(せきたい)に禁軍を率いさせて鎮守に向かわせた。その後、順承郡王(じゅんしょうぐんおう)レルキンを寧南靖寇大将軍(ねいなんせいこうだいしょうぐん)に任命し、軍を率いて三桂を討伐させた。さらに将軍のヘイエを四川に、副都統のマハダ、コルコンを兗州(えんしゅう)、太原(たいげん)に駐屯させ、動員に備えさせた。また、平南、靖南の二藩の撤退も停止した。王大臣らは呉応熊を逮捕して罪を裁くよう請願したが、一時的に拘禁するよう命じられた。三桂の兵は清浪衛(せいろうえい)を陥落させた。蔡毓栄は総兵の崔世禄(さいせいろく)に沅州(げんしゅう)の防衛を命じたが、三桂の兵が到着すると城を明け渡して降伏した。さらに進軍して辰州(しんしゅう)を陥落させた。

反乱軍の勢力拡大

康熙13年(1674年)正月、三桂は僭越にも周王を称し、年号を昭武(しょうぶ)元年とした。諸将を配置し、楊宝廕(ようほういん)に常徳(じょうとく)を、夏国相に澧州(れいしゅう)を、張国柱に衡州(こうしゅう)を、呉応麒に岳州(がくしゅう)を陥落させた。偏沅(へんげん)巡撫の盧震(ろしん)は長沙(ちょうさ)を捨てて逃げ、副将の黄正卿(こうせいきん)、参将(さんしょう)の陳武衡(ちんぶこう)は城を明け渡して降伏した。襄陽(じょうよう)総兵の楊来嘉(ようらいか)が兵を挙げて反乱を起こし、?陽(うんよう)副将の洪福(こうふく)は兵を挙げて提督の?国瑤(とうこくよう)を攻撃し、これを破った。山砦に逃れて立てこもり、三桂に応じ、その役職を受けた。

三桂は雲南から常徳に至り、折爾肯と傅達礼に不遜な言葉で満ちた上奏文を持たせて北京に送り返させた。康熙帝は呉応熊とその子、世霖(せいりん)を誅殺し、幼い子たちは死を免れて官奴とされた。6月、尚善を安遠靖寇大将軍(あんえんせいこうだいしょうぐん)に任命し、レルキンと分進して三桂を討伐するよう命じた。

この時、雲南、貴州、湖南の地はすべて三桂の勢力下に入っていた。チベットと交易し、茶と馬を交換し、羅羅族を味方につけて戦いに参加させた。木を伐採して巨大な軍艦を作り、水軍を編成した。銅を採掘して銭を鋳造し、表面に「利用」と刻んだ。行く先々で官府の金庫や倉庫の食糧を略奪し、軍用とした。

レルキンの軍が荊州に到着すると、三桂は劉之复、王会、陶継智(とうけいち)らに何度も水軍で彝陵(いりょう)を攻撃させた。レルキンは将軍を派遣してこれを何度も撃破したが、すぐに江を渡ることはなかった。尚善の軍は武昌(ぶしょう)に到着し、手紙で三桂に降伏を促したが、三桂は返答しなかった。

三桂が檄を飛ばすと、反乱は各地で勃発した。四川では提督の鄭蛟麟(ていこうりん)、総兵の譚弘(たんこう)、呉之茂(ごしげ)が反乱を起こし、広西では巡撫の羅森(らせん)と降将軍の孫延齢(そんえんれい)が孔有徳の旧部隊を率いて反乱を起こした。福建では耿精忠が反乱を起こし、河北では総兵の蔡禄(さいろく)が彰徳(しょうとく)で反乱を起こした。三桂の勢力はさらに拡大した。また、ダライ・ラマに使者を送り、友好関係を結んだ。ダライ・ラマは康熙帝に書状を送り、戦争を止めるよう求めたが、康熙帝は受け入れなかった。

康熙帝は次々と経略大学士のモロ、大将軍の康親王ジェシュ、ベイレのドンゴら4人を各地に派遣して討伐にあたらせ、将軍のアミダは蔡禄を捕らえて処刑した。康熙帝は尚善に岳州を速やかに攻撃するよう促した。三桂は呉応麒、廖進忠(りょうしんちゅう)、馬宝、張国柱、柯鐸、高啓隆らを分進させて防衛にあたらせ、さらに兵を派遣して江西を偵察させ、江に沿って南康に達し、都昌(としょう)を陥落させた。再び長沙から袁州(えんしゅう)に入り、萍郷(へいきょう)、安福(あんふく)、上高(じょうこう)、新昌(しんしょう)などの県を陥落させた。康熙帝は安親王(あんしんおう)岳楽(がくらく)を定遠平寇大将軍(ていえんへいこうだいげんすい)に任命し、江西へ向かわせ、簡親王(かんしんおう)ラフを揚威大将軍(よういだいげんすい)に任命し、江南に駐屯させた。

この時、王輔臣は陝西・甘粛提督となっていたが、寧羌(ねいきょう)で反乱を起こして三桂に応じ、モロは彼によって殺された。三桂は将軍の王屏藩(おうへいはん)を四川に入れ、呉之茂と合流させて王輔臣を援護させた。康熙帝は再び尚善に岳州を速やかに攻撃するよう促したが、尚善は兵の増援を上奏するだけで、進軍しなかった。

戦況の膠着と三桂の死

康熙14年(1675年)正月、康熙帝は岳楽に袁州から長沙を取るよう命じた。岳楽は兵を派遣して上高、新昌、東郷、万年(ばんねん)、安仁(あんじん)、新城などの県を次々と攻略し、さらに進軍して広信(こうしん)、饒州(じょうしゅう)を攻略した。夏国相は萍郷を堅固に守り、攻撃したが陥落しなかった。康熙帝は、岳楽の軍が湖南に向かったため、ラフに南昌(なんしょう)に駐屯地を移すよう命じた。

三桂は将軍に兵7万と羅羅族3000を率いさせて醴陵(れいりょう)を防衛させ、木製の城を築いて守らせた。また、岳州城の外には三重の堀を掘り、竹や木でできた罠を周囲に仕掛けた。洞庭湖の峡口には木製の杭を打ち込み、船の進路を妨害した。陸軍は塁を築き、鹿角(ろっかく)を幾重にも重ねて騎兵の進路を妨害した。そして自らは常徳から松滋(しょうじ)に陣を移し、舟師を虎渡口(ことこう)に駐屯させ、レルキンと尚善の両軍を分断して互いに連絡を取れないようにした。

三桂は、荊州を攻撃し、堤防を決壊させて城を水浸しにすると公言した。岳州の守備兵を分けて彝陵東北の鎮荊山に駐屯させ、王会、楊来嘉、洪福らを合流させて谷城(こくじょう)を陥落させた。提督の馬胡拜(ばこはい)を捕らえ、?陽、均州(きんしゅう)、南?(なんしょう)を攻撃した。レルキンはベイレのチャニに彝陵を守らせ、都統のイリブらと力を合わせて防衛にあたらせたが、兵の増援を上奏した。康熙帝はレルキンが遅滞していると責め、増援を認めなかった。この年、チャハルのブルニが反乱を起こしたが、康熙帝は大将軍の信親王(しんしんおう)オルジャと副将軍の大学士トゥハイを派遣してこれを撃破させた。

康熙15年(1676年)、三桂は兵を派遣して広東を侵略し、尚之信(しょうししん)を招討大将軍(しょうとうだいしょうぐん)に任命した。この時、尚可喜は重病で、尚之信は三桂に降伏した。三桂は別の将軍、韓大任(かんたいじん)と高大節に数万の兵を率いさせて吉安(きあん)を陥落させた。

康熙帝はラフに饒州の固守を命じ、岳楽に萍郷を攻撃させた。激戦の末、12の塁を破り、1万余りの首級を挙げた。夏国相は兵を率いて逃走し、萍郷は陥落した。岳楽の軍はさらに進んで醴陵、瀏陽(りゅうよう)を奪還し、長沙を攻撃した。三桂は胡国柱に兵を増援させて守らせ、馬宝と高啓隆を岳州から援軍として長沙に送った。三桂は松滋から岳麓山(がくろくざん)に陣を移し、長沙の声援とした。また、韓大任と高大節に吉安から兵を分けさせ、新淦(しんかん)を侵略し、泰和(たいわ)に陣を張り、再び萍郷、醴陵を陥落させ、岳楽の軍の退路を断った。

康熙帝はラフに岳楽を援護するよう厳しく促した。ラフは饒州から進軍して余干(よかん)、金谿(きんけい)を奪還し、吉安を攻撃した。高大節は4000の兵で迎え撃ち、大覚寺(だいかくじ)で戦ったが、100騎で敵陣に突入し、軍は螺子山(らしざん)の麓に退却した。高大節は再び少数の兵で奮戦した。ラフと副将軍のヒゲレンは慌てて陣営を捨てて逃走し、清軍は大敗した。

ちょうど韓大任と高大節の仲が悪く、高大節は憤慨して死んだ。ラフは兵を派遣して再び吉安を包囲したが、韓大任は出戦を敢行しなかった。レルキンは三桂が松滋から離れたと聞いて、兵を率いて江を渡り石首(せきしゅ)を占領した。ベイレのチャニに太平街(たいへいが)の三桂の兵塁を攻撃させたが、清軍は敗北し、荊州に退却して守りを固めた。

この年、大将軍・大学士のトゥハイがドンゴに代わって陝西を征伐し、王輔臣は降伏した。康熙帝は将軍のムジャンに陝西の兵を率いさせて荊州へ向かわせた。康親王ジェシュは浙江から福建へ下り、耿精忠は降伏した。尚之信も使者をラフに送り、降伏した。孫延齢はこれを聞いて降伏を願い出たが、三桂の孫である呉世琮(ごせいそう)に桂林を襲撃され、捕らえられて殺された。柳州(りゅうしゅう)、横州(おうしゅう)、平楽(へいらく)、南寧(なんねい)を略奪した。

呉三桂の帝位簒奪と死

康熙16年(1677年)、尚善は兵を分けて馬3000を岳楽の軍に増援として送ったが、三桂は七里台でこれを奪った。再び兵を派遣して吉安を援護し、ラフの軍と対峙した。ムジャンは岳州から進軍し、岳楽と挟撃して長沙を攻略した。三桂が派遣した吉安の援軍はすべて引き上げ、韓大任は城を捨てて逃走した。こうして吉安は陥落した。

三桂は岳麓から衡州(こうしゅう)に本拠地を移し、兵を分けて南安(なんあん)、韶州(しょうしゅう)を侵略し、呉世琮の兵を増援して広西を略奪した。 康熙17年(1678年)、岳楽は平江(へいこう)、湘陰(しょういん)を奪還した。三桂の将軍、林興珠(りんこうしゅ)は率いていた水軍を率いて降伏した。ムジャンは永興(えいこう)を攻撃して陥落させ、茶陵(さりょう)、攸(ゆう)、?(れい)、安仁、興寧(こうねい)、?(ちん)、宜章(ぎしょう)、臨武(りんぶ)、藍山(らんざん)、嘉禾(かか)、桂陽(けいよう)、桂東(けいとう)の12城も攻略した。ラフも江西総督の董衛国(とうえいこく)と共に韓大任を追撃し、寧都(ねいと)に至った。韓大任は敗走して福建へ逃げ、ジェシュのもとで降伏した。三桂は馬宝、胡国柱らを派遣して永興を攻撃させた。都統のイリブ、護軍統領のハクサンが出戦して戦死した。ムジャンと碩岱らは力を合わせて守りを固めた。

この年、三桂は67歳になった。反乱を起こして6年が経ち、領地は日ごとに縮小し、援軍は日ごとに少なくなっていった。自ら帝位を盗んで楽しもうと考えた。部下たちはこぞって即位を勧め、ついに3月朔(ついたち)に帝を称し、年号を昭武に改め、衡州を定天府(ていてんふ)とした。百官を置き、諸将を大々的に封じ、まず国公、次に郡公、その次に侯、伯とした。新しい暦を作った。雲南、貴州、四川、湖南で郷試(科挙の地方試験)を行った。住居を殿と呼び、瓦は黄色に変えることができなかったため、漆を塗って黄色にした。1万の家屋を築いて朝房(ちょうぼう)とした。衡山に祭壇を築き、郊天(こうてん)の即位の儀式を行った。将吏は入朝して祝賀を述べた。しかし、その日は大雨と強風で、儀式は急いで終わった。

まもなく三桂は咽喉の病にかかり、まもなく三桂は咽喉の病にかかり、8月には下痢も患い、ものが言えなくなった。孫の世璠(せいはん)を雲南から呼び寄せたが、到着しないうちに、乙酉(きのととり)の日に三桂は死んだ。

(以下省略)

【参考】 今まで取り上げた人物

★講座の実施日順

- 秦の始皇帝

- 前漢の高祖・劉邦

- 宋の太祖・趙匡胤

- 清末の西太后

- 中華人民共和国の毛沢東

- 共通祖先の作り方 黄帝

- 東アジアに残した影響 漢の武帝

- インフラ化した姓 後漢の光武帝

- 汚れた英雄のクリーニング 唐の太宗

- 史上最強の引き締めの結末 明の洪武帝

- 打ち破れなかった2つのジンクス 蒋介石

- パワーゲーマーの栄光と転落 唐の玄宗

- 織田信長もあこがれた古代の聖王 周の文王

- 「19浪」の苦節をのりこえた覇者 晋の文公

- 早すぎた世界帝国 元のクビライ

- 中国統治の要道を示した大帝 康煕帝

- 21世紀の中国をデザイン 鄧小平

- 魏の曹操 漢・侠・士の男の人間関係

- 殷の紂王 酒池肉林の伝説の虚と実

- 斉の桓公 中国史上最初の覇者

- 唐の武則天 中国的「藩閥」政治の秘密

- 清の乾隆帝 世界の富の三割を握った帝王

- 周恩来 失脚知らずの不倒翁

- 古代の禹王 中華文明の原体験

- 蜀漢の諸葛孔明 士大夫の典範

- 宋の徽宗 道楽をきわめた道君皇帝

- 明の永楽帝 世界制覇の見果てぬ夢

- 清の李鴻章 老大国をささえた大男

- 臥薪嘗胆の復讐王・勾践

- 始皇帝をつくった男・呂不韋

- 劉邦をささえた宰相・蕭何

- チンギス・カンの側近・耶律楚材

- 大元帥になった国際人・孫文

- 清と満洲国の末代皇帝・溥儀

- 太古の堯と舜 「昭和」の出典になった伝説の聖天子

- 蜀漢の劉備 「負け太り」で勝ち抜いた三国志の英雄

- 明の万暦帝 最後の漢民族系王朝の最後の繁栄

- 袁世凱 83日間で消えた「中華帝国」の「洪憲皇帝」

- 劉少奇 21世紀も終わらない毛沢東と劉少奇の闘争

- 楚の荘王――初めは飛ばず鳴かずだった覇者

- 斉の孟嘗君――鶏鳴狗盗の食客を活用した戦国の四君

- 呉の孫権――六朝時代を創始した三国志の皇帝

- 梁の武帝――ダルマにやりこめられた皇帝菩薩

- 南唐の李煜――李白と並び称せられる詩人皇帝

- 台湾の鄭成功――大陸反攻をめざした日中混血の英雄

- 趙の藺相如――国を守った刎頸の交わり

- 前秦の苻堅――民族融和を信じた帝王の悲劇

- 北魏の馮太后――欲深き事実上の女帝

- 隋の煬帝――日没する処の天子の真実

- 明の劉瑾――帝位をねらった宦官

- 林彪――世界の中国観を変えた最期

- 項羽――四面楚歌の覇王

- 司馬仲達――三国志で最後に笑う者

- 太武帝――天下を半分統一した豪腕君主

- 憑道――五朝八姓十一君に仕えた不屈の政治家

- チンギス・カン――子孫は今も1600万人

- 宋美齢――英語とキリスト教と蒋介石

- 平原君―食客とともに乱世を戦う

- 陳平―漢帝国を作った汚い政治家

- 秦檜―最も憎まれた和平主義者

- 曽国藩―末世を支えた栄光なき英雄

- 汪兆銘―愛国者か売国奴か

- 江青―女優から毛沢東夫人へ

- 孔子 東洋の文明をデザインした万世の師表

- 司馬遷 司馬遼太郎が心の師とした歴史の父

- 玄奘 孫悟空の三蔵法師のモデルはタフガイ

- 李白 酒と旅を愛した詩人の謎に満ちた横顔

- 岳飛 中華愛国主義のシンボルとなった名将

- 魯迅 心の近代化をはかった中国の夏目漱石

- 扁鵲 超人的な医術を駆使した伝説の名医

- 孟子 仁義と王道政治を説いた戦国の亜聖

- 達磨 中国禅宗の祖師はインド人の仏教僧

- 白居易 清少納言と紫式部の推しの大詩人

- 鄭和 大航海時代を開いたムスリムの宦官

- 李小龍 哲学と映画に心血を注いだ武術家

- 夏姫 衰えぬ美貌で多くの君臣と関係した美魔女

- 孫子 戦争哲学を説いた春秋と戦国の二人の孫子

- 張騫 武帝の命令で西域を探検した前漢の冒険家

- 慧能 日本・中国・韓国・ベトナムの禅僧の源流

- 洪秀全 清末の太平天国の乱を起したカルト教祖

- 梅蘭芳 毛沢東が「私より有名だ」と言った名優

- 趙飛燕 ― 妹とともに皇帝を虜にした舞姫

- 阮籍 ― 三国志の乱世を生きた竹林の七賢

- 後周の世宗 ― 五代一の名君となった養子

- 魏忠賢 ― 明王朝を傾けた史上最悪の宦官

- ダライ・ラマ5世 ― チベット統一の英主

- 林則徐 ― アヘン戦争で善戦した欽差大臣

- 伍子胥――祖国を滅ぼし死屍に鞭打った復讐者

- 冒頓単于――東ユーラシアのもう一人の始皇帝

- 鳩摩羅什――日本人が読むお経を作った訳経僧

- 郭子儀――中国を滅亡から救った遅咲きの名将

- 蘇軾――書道と豚の角煮でも有名な文豪政治家

- 李徳全――平塚らいてうとも対談した女性大臣

- 屈 原 毛沢東が田中角栄に本を渡した意味

- 朱全忠 中世と貴族制を終わらせた反逆者

- 李清照 戦争に引き裂かれたおしどり夫婦

- マルコ・ポーロ 世界史を変えた大旅行家

- 王陽明 知識と実行は一体と説いた思想家

- 順治帝 中国本土を征服した皇帝の死の謎

- 老子 行方知れずになったタオイズムの開祖

- 張衡 天文学や地震も研究した古代の科学者

- 鑑真 日本に移住した史上初のビッグネーム

- 北宋の太宗 日本を羨んだ兄殺し疑惑の皇帝

- 朱舜水 水戸黄門が師とあおいだ亡命中国人

- 老舎 満州人の世界的作家と文革での謎の死

- 張良 劉邦の天下取りをささえた名軍師

- 竇皇后 前漢の基礎を確立した影の主役

- 杜甫 詩聖とたたえられた社会派の詩人

- 朱子 東アジアの官学を創出した儒学者

- 張献忠 無差別大量殺人の残虐な反逆者

- 張作霖 馬賊あがりの奉天派軍閥の総帥

- 晏嬰 孔子と同時代の名宰相だった小男 あんえい

- 呂后 三大悪女と称される史上初の皇后 りょこう

- 周瑜 孫権を補佐し曹操を破った貴公子 しゅうゆ

- 文天祥 歴史を変えた科挙の首席合格者 ぶんてんしょう

- 秋瑾 和服と日本刀を愛した女性革命家 しゅうきん

- 川島芳子 謀略と謎に満ちた男装の麗人 かわしまよしこ

★時代順

先秦時代(三皇五帝、夏・殷・周、春秋・戦国)

- 共通祖先の作り方 黄帝

- 太古の堯と舜 「昭和」の出典になった伝説の聖天子

- 古代の禹王 中華文明の原体験

- 殷の紂王 酒池肉林の伝説の虚と実

- 織田信長もあこがれた古代の聖王 周の文王

- 斉の桓公 中国史上最初の覇者

- 「19浪」の苦節をのりこえた覇者 晋の文公

- 夏姫 衰えぬ美貌で多くの君臣と関係した美魔女

- 楚の荘王――初めは飛ばず鳴かずだった覇者

- 孫子 戦争哲学を説いた春秋と戦国の二人の孫子

- 老子 行方知れずになったタオイズムの開祖

- 晏嬰 孔子と同時代の名宰相だった小男 あんえい

- 孔子 東洋の文明をデザインした万世の師表

- 伍子胥――祖国を滅ぼし死屍に鞭打った復讐者

- 扁鵲 超人的な医術を駆使した伝説の名医

- 臥薪嘗胆の復讐王・勾践

- 孟子 仁義と王道政治を説いた戦国の亜聖

- 屈原 毛沢東が田中角栄に本を渡した意味

- 斉の孟嘗君――鶏鳴狗盗の食客を活用した戦国の四君

- 平原君―食客とともに乱世を戦う

- 趙の藺相如――国を守った刎頸の交わり

- 秦の始皇帝

- 始皇帝をつくった男・呂不韋

- 前漢の高祖・劉邦

- 呂后 三大悪女と称される史上初の皇后

- 項羽――四面楚歌の覇王

- 劉邦をささえた宰相・蕭何

- 張良 劉邦の天下取りをささえた名軍師

- 陳平―漢帝国を作った汚い政治家

- 冒頓単于――東ユーラシアのもう一人の始皇帝

- 竇皇后 前漢の基礎を確立した影の主役

- 東アジアに残した影響 漢の武帝

- 張騫 武帝の命令で西域を探検した前漢の冒険家

- 司馬遷 司馬遼太郎が心の師とした歴史の父

- 趙飛燕 ― 妹とともに皇帝を虜にした舞姫

- インフラ化した姓 後漢の光武帝

- 張衡 天文学や地震も研究した古代の科学者

- 魏の曹操 漢・侠・士の男の人間関係

- 蜀漢の劉備 「負け太り」で勝ち抜いた三国志の英雄

- 周瑜 孫権を補佐し曹操を破った貴公子 しゅうゆ

- 蜀漢の諸葛孔明 士大夫の典範

- 司馬仲達――三国志で最後に笑う者

- 呉の孫権――六朝時代を創始した三国志の皇帝

- 阮籍 ― 三国志の乱世を生きた竹林の七賢

- 前秦の苻堅――民族融和を信じた帝王の悲劇

- 鳩摩羅什――日本人が読むお経を作った訳経僧

- 北魏の太武帝――天下を半分統一した豪腕君主

- 北魏の馮太后――欲深き事実上の女帝

- 梁の武帝――ダルマにやりこめられた皇帝菩薩

- 達磨 中国禅宗の祖師はインド人の仏教僧

- 隋の煬帝――日没する処の天子の真実

- 汚れた英雄のクリーニング 唐の太宗

- 玄奘 孫悟空の三蔵法師のモデルはタフガイ

- 唐の武則天 中国的「藩閥」政治の秘密

- 慧能 日本・中国・韓国・ベトナムの禅僧の源流

- パワーゲーマーの栄光と転落 唐の玄宗

- 鑑真 日本に移住した史上初のビッグネーム

- 郭子儀――中国を滅亡から救った遅咲きの名将

- 李白 酒と旅を愛した詩人の謎に満ちた横顔

- 杜甫 詩聖とたたえられた社会派の詩人

- 白居易 清少納言と紫式部の推しの大詩人

- 朱全忠 中世と貴族制を終わらせた反逆者

- 憑道――五朝八姓十一君に仕えた不屈の政治家

- 後周の世宗 ― 五代一の名君となった養子

- 南唐の李煜――李白と並び称せられる詩人皇帝

- 宋の太祖・趙匡胤

- 北宋の太宗 日本を羨んだ兄殺し疑惑の皇帝

- 蘇軾――書道と豚の角煮でも有名な文豪政治家

- 宋の徽宗 道楽をきわめた道君皇帝

- 李清照 戦争に引き裂かれたおしどり夫婦

- 秦檜―最も憎まれた和平主義者

- 岳飛 中華愛国主義のシンボルとなった名将

- 朱子 東アジアの官学を創出した儒学者

- チンギス・カン――子孫は今も1600万人

- チンギス・カンの側近・耶律楚材

- 早すぎた世界帝国 元のクビライ

- 文天祥 歴史を変えた科挙の首席合格者 ぶんてんしょう

- マルコ・ポーロ 世界史を変えた大旅行家

- 史上最強の引き締めの結末 明の洪武帝

- 明の永楽帝 世界制覇の見果てぬ夢

- 鄭和 大航海時代を開いたムスリムの宦官

- 明の劉瑾――帝位をねらった宦官

- 王陽明 知識と実行は一体と説いた思想家

- 明の万暦帝 最後の漢民族系王朝の最後の繁栄

- 魏忠賢 ― 明王朝を傾けた史上最悪の宦官

- 朱舜水 水戸黄門が師とあおいだ亡命中国人

- 張献忠 無差別大量殺人の残虐な反逆者

- ダライ・ラマ5世 ― チベット統一の英主

- 台湾の鄭成功――大陸反攻をめざした日中混血の英雄

- 順治帝 中国本土を征服した皇帝の死の謎

- 中国統治の要道を示した大帝 康煕帝

- 清の乾隆帝 世界の富の三割を握った帝王

- 林則徐 ― アヘン戦争で善戦した欽差大臣

- 曽国藩―末世を支えた栄光なき英雄

- 洪秀全 清末の太平天国の乱を起したカルト教祖

- 清の李鴻章 老大国をささえた大男

- 清末の西太后

- 清と満洲国の末代皇帝・溥儀

- 大元帥になった国際人・孫文

- 袁世凱 83日間で消えた「中華帝国」の「洪憲皇帝」

- 張作霖 馬賊あがりの奉天派軍閥の総帥

- 秋瑾 和服と日本刀を愛した女性革命家 しゅうきん

- 魯迅 心の近代化をはかった中国の夏目漱石

- 汪兆銘―愛国者か売国奴か

- 打ち破れなかった2つのジンクス 蒋介石

- 中華人民共和国の毛沢東

- 梅蘭芳 毛沢東が「私より有名だ」と言った名優

- 李徳全――平塚らいてうとも対談した女性大臣

- 周恩来 失脚知らずの不倒翁

- 宋美齢――英語とキリスト教と蒋介石

- 老舎 満州人の世界的作家と文革での謎の死

- 劉少奇 21世紀も終わらない毛沢東と劉少奇の闘争

- 21世紀の中国をデザイン 鄧小平

- 川島芳子 謀略と謎に満ちた男装の麗人 かわしまよしこ

- 林彪――世界の中国観を変えた最期

- 江青―女優から毛沢東夫人へ

- 李小龍 哲学と映画に心血を注いだ武術家