東アジア諸国は「海禁政策」を採っており、中国も、日本からの船は寧波一港、琉球(現在の沖縄県)からの船は福建一港、と、外国ごとに港を制限するのが常識だった。

清国の商船の長崎への来航が激増。密貿易も増えた。

「唐人の町屋散宿時代には、唐人が月に五日も十日も遊女を町屋に呼び入れたり、遊女を出帆前に一ヶ月も二ヶ月も買い切る唐人もいた。唐人のなかには教養のある良い人物もおり、とくに南京人などは大いに歓迎されたという。」nagasakitjysk.html

広さは約9,400坪で、収容能力はおよそ2,000人。場所は、現在の長崎県長崎市館内町。

役人が、遊女が局部に何かをかくしているのではないか、と疑った場合、彼女に股のあいだを少し広げさせ、何度も歩かせることさえあった。川柳にこんなのがある。「丸山に珊瑚珠を生む女あり」」nagasakitjysk.html

「唐人部屋の広さは、大体において、一部屋27〜28坪、ないし30坪足らずであったようだ。二階には船主(頭)、脇船頭、財副、総管など一船の幹部たちと主な客唐人たちが住み、階下には一般乗組員らが入居していた。一般の唐人数からいうと、1坪あたり1〜2人ということになり、乗組員が多いときはさらに窮屈になったようである。」nagasakitjysk.html

「唐人踊

毎年、春二月の初頃、唐人屋敷内の土(后)神祠(土地神)の祭の際に行われる。だいたい二月二日を祭祀の日として、前後、二、三日の間はこの祭礼で賑わった。廟の前に高大な戯台を設け、在館の唐人中の戯劇に堪能な者たちが様々の扮装をして、笛・銅鑼・拍板・喇叭・小鑼(俗にチャンチャンという)・提琴(コキウ)・三絃(蛇皮線)などの楽器の演奏につれて、舞台の上に出て歌舞をするのであった。長崎ではこれを俗に「唐人芝居」と称し、また長崎人は、唐人屋敷で行われた唐人芝居をも唐人踊と呼んでいたという。」nagasakitjysk.html

オランダ人と違って、清国人は、唐人屋敷の外を出歩くこともできた。

「『長崎随筆』によると、唐人屋敷の唐人たちは、奉行所の許可を得て、時折、崇福寺などの唐寺に参詣した。いわゆる「阿茶」さんの寺詣りは、市中遊覧を兼ねた菩提寺参詣であった。それゆえ、その行はきわめて豪奢をきわめ、参詣を終わるとともに、途中の御茶屋に寄って遊興するのを常とした。唐人屋敷以外で遊興することは公には許されていなかったが、寺詣りの際には、おおく黙認された。」nagasakitjysk.html

いわゆる「丸山遊女」は、日本人相手、清国人相手、オランダ人相手に分かれていた。清国人相手とオランダ人相手は、しばしば、事実上の現地妻となった。

「遊女はその関係する相手によって、日本行、唐人行、阿蘭陀行などに区別して呼ばれた。唐人行という言葉は、町屋時代から唐人屋敷時代まで通じて用いられた。日本行の太夫は最も格式が高く、唐人行の太夫よりも容色や技能全般においてはるかに勝れ、その数も少なかった。」nagasakitjysk.html

「来舶唐人と丸山遊女とのあいだに生まれた混血児は、母の実家籍に入り、日本風の姓名を名乗るしきたりであった。碩学・趙陶斎もそのような混血児であったが、当初は遊女であった母の実家の姓を名乗りたいと考えていたが、後年、みずから唐風の趙姓を用い、また陶斎という号を用いた。また、同様の混血児であった芝屋勝助は、有名な文士となったが、日本風の姓名を用いていた。」nagasakitjysk.html

「寛延のころ(1748〜1751)になると、唐人屋敷を巣窟として活躍する名付遊女・雇い禿その他の「紛女」(まぎれこんだ女)などはすでに120人余りもいて、一つの団体をなしており、唐人屋敷の役人たちもどうすることもできなくなっていたらしい。寛延4年(1751)3月、長崎奉行松浦河内守(信正)は、唐人屋敷の紛女の大検挙を断行した。」nagasakitjysk.html

以下、岩生成一編『外国人の見た日本 第一巻』(筑摩書房、1962)より引用singaku-05.html#toujinyasiki

|

長崎は、またの名を瓊浦(たまのうら)という。まことに風土がすぐれて、山も川もうつくしい。ここに住む人は、中国の人とおなじように、かしこく、さとい。男女が結婚の時をうしなったり、しごとにあぶれたりすることがない。その教えは民を正しくするようになっている。いにしえの中国の道が、ずっとおこなわれているのである。むかしから周の礼をならい、孔子の書をよんでいるので、道徳があきらかになり、ものの順序がみだれず、すべての政事がうまくいっている。中国にまけないはずである。

なんでも、まえには、屋敷のうちで、神をよろこばすための芝居がえんぜられた。しばいをけいこするものは、そこで、相公廟をつくった。相公とは、福州人がいいだしたもので、いいつたえによれば、それは雷海青をまつったもの、かれは雨をとめ、田を保護したので、田相公とよばれた。そこで相公廟とよぶのだという。これは、あてにはならないけれども、雷海青のような忠義のひとが、神としてまつられるのは、あたりまえである。役者が、これを祖とするのは、もっともである。しばいの祖を老郎神とする説があるが、老郎神とは唐の玄宗皇帝のことで、それではあまり軽はずみで、さんせいしかねる。ちかごろ、すなわち乾隆二十七年壬午のとし、福建人どうしが、あいあらそい、鐘をならして人をあつめ、あわや大事におよぼうとした。奉行所にうったえたので、とらえて調べられた。すると、このそうどうは、しばいを教えるものが、しくんだのだということがわかった。そこで、そのひとをおいかえし、相公廟をこわし、そこが唐人部屋の敷地となった。これは雷海青にとって不幸なことであった。 |

日本側の詳細な記録『寧波商舩漂着雑記』によれば、船主の劉然乙はなかなかの教養人で、字もうまく、日本語も喋ることができた。

「商人頭とはいえども、日本にて、凡二三万石の大名とも云べき者の由」

「長崎へは、十二三度も来しと語る故に、本邦の詞に通じ、和人に対しては、日本詞をつかふなり」

劉然乙は長崎丸山の遊女「疋田屋の姫菊」となじみで、他の船員もそれぞれ長崎になじみの遊女がいたという。

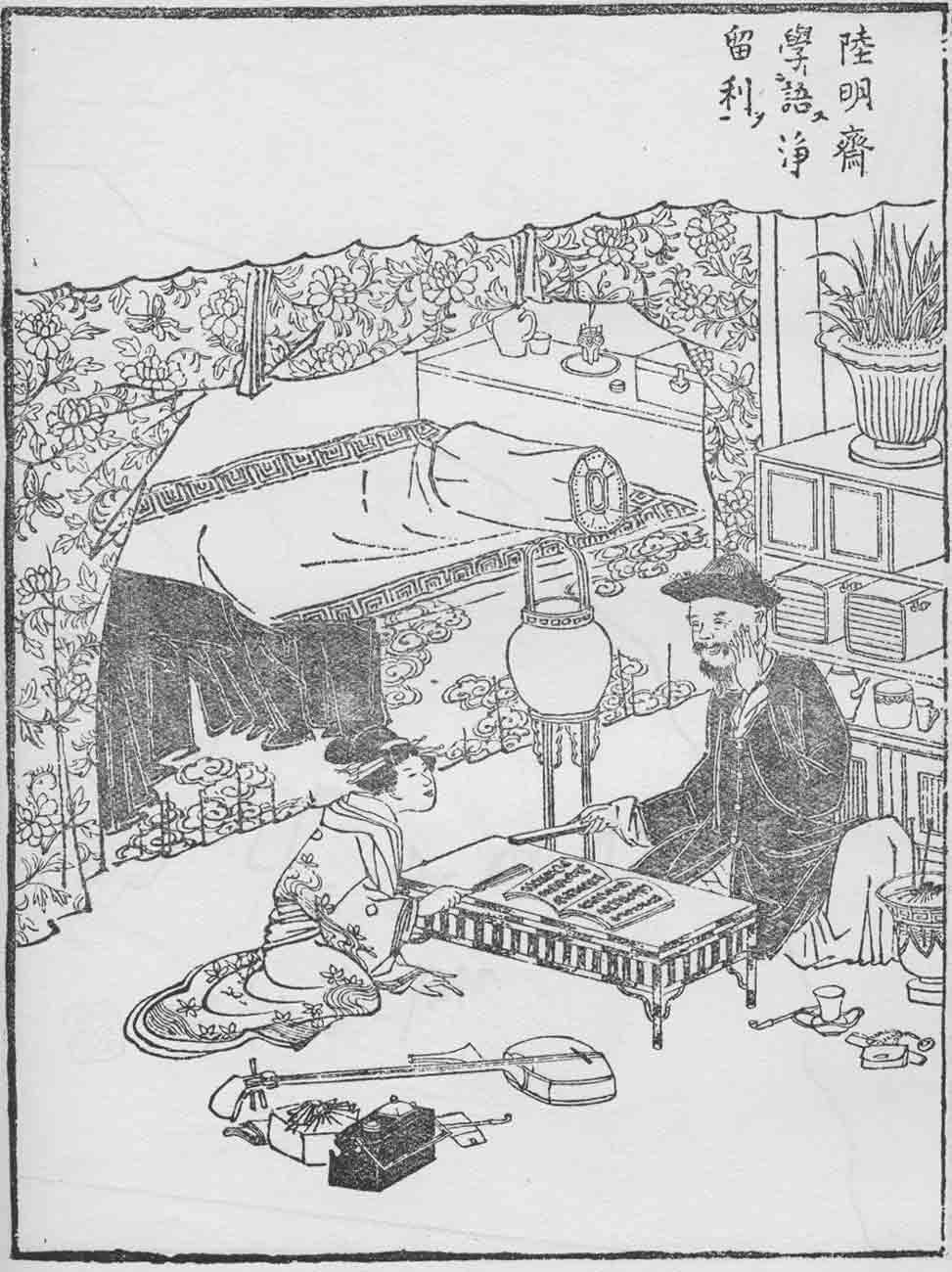

「劉然乙は、唯故郷のことのみ案じ、鬱々として、折々は溜息を致し、至て心痛の体を春伯見て気の毒に思ひ、往年長崎にて得たりし唐浄瑠璃本を、掛川宅よりとりよせ、慰にもがなとて借(ママ)しければ、劉然乙大に悦び、折々は、小声にてかたりける、和の浄るりとは大に事かはりしものなり」(『寧波商舩漂着雑記』)

同年、長崎の人が難波堀江の荒木座で「かんかんのう」を踊り、全国的に流行する。「かんかんのう」は、唐人屋敷の怪しげな中国語を織り交ぜたナンセンスソングと、それに付随する踊りを指す。落語「らくだ」でも有名。singaku-02.html#kankannou

概要

概要