NHK大河ドラマ『篤姫』(あつひめ)第44回「龍馬死すとも」2008年11月2日放送

市川美日子氏が演ずるお龍(おりょう)が、鼻歌で清楽の曲を歌いつつ月琴を弾いていると、月琴の糸がプツリと切れ、龍馬暗殺の不吉を暗示するシーンがあります。

撮影で使用した月琴は、骨董品の本物の楽器(稲見氏蔵)。

あのシーンで弾いていた清楽の曲のタイトルは「十二紅」でした。

十二紅の旋律をMIDIで聴く

十二紅の旋律をMIDIで聴く[簡素伴奏1] [和音伴奏1] [簡素伴奏2] [和音伴奏2]

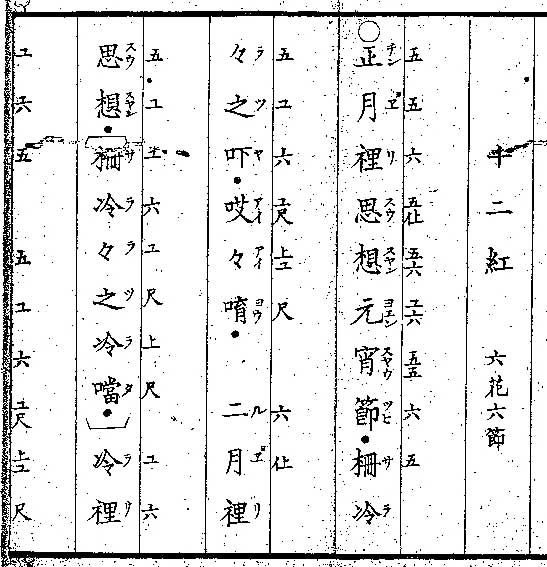

工尺譜は「近代デジタルライブラリー」の[こちら]

NHK大河ドラマ『篤姫』(あつひめ)第44回「龍馬死すとも」2008年11月2日放送 市川美日子氏が演ずるお龍(おりょう)が、鼻歌で清楽の曲を歌いつつ月琴を弾いていると、月琴の糸がプツリと切れ、龍馬暗殺の不吉を暗示するシーンがあります。 撮影で使用した月琴は、骨董品の本物の楽器(稲見氏蔵)。 あのシーンで弾いていた清楽の曲のタイトルは「十二紅」でした。  十二紅の旋律をMIDIで聴く 十二紅の旋律をMIDIで聴く[簡素伴奏1] [和音伴奏1] [簡素伴奏2] [和音伴奏2] 工尺譜は「近代デジタルライブラリー」の[こちら] |

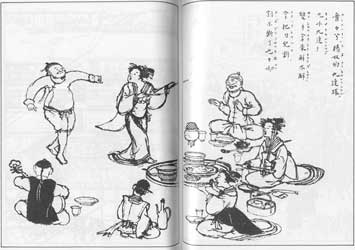

『清風雅唱 外編』(1888) 拡大↓ |

|

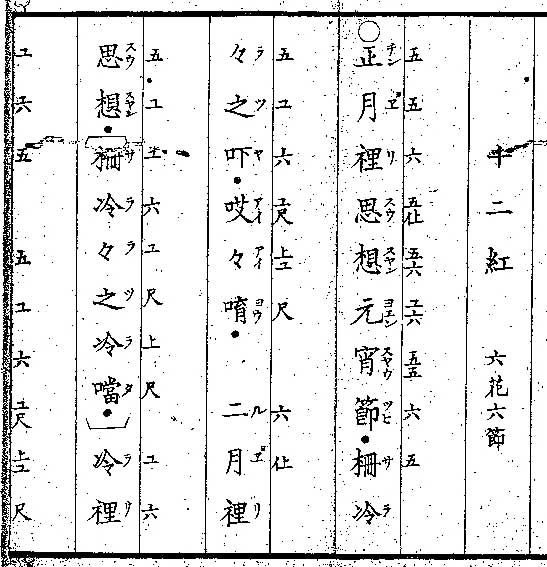

「デジタル版 日本人名大辞典+Plusの解説」より引用(2014.1.17閲覧) 鏑木渓庵 かぶらぎ-けいあん 1819-1870 江戸時代後期の清楽(しんがく)演奏家。 文政2年生まれ。鏑木雲潭の子。穎川(えがわ)連に中国清代の音楽の清楽をまなび,安政4年から江戸でおしえた。 6年編著の「清風雅譜」に自作の「渓庵流水」をおさめる。楽器の製作にもすぐれた。明治3年9月25日死去。52歳。江戸出身。名は徳胤。通称は卯三郎。 |

弊サイトで紹介している清楽譜も、渓庵を原著者とするものが多数あります。

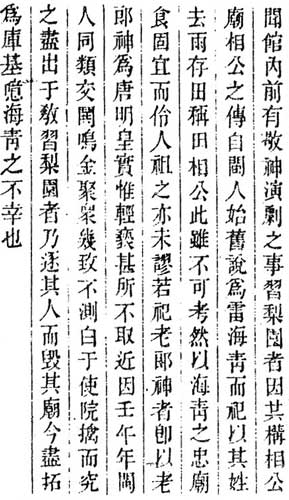

弊サイトで紹介している清楽譜も、渓庵を原著者とするものが多数あります。唐人屋敷のなかで中国の三弦を弾く丸山遊女 |

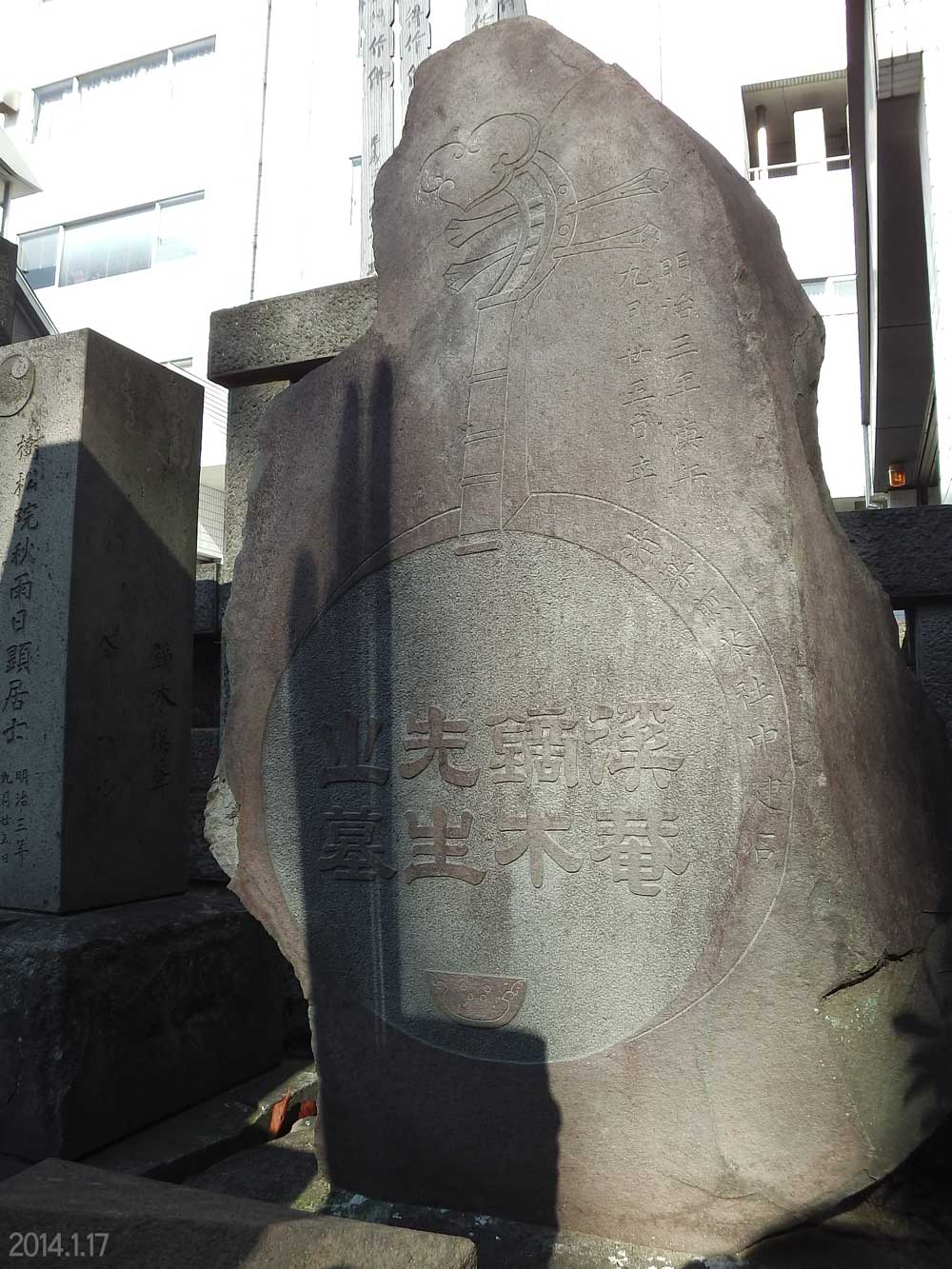

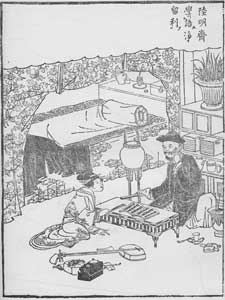

右の絵は江戸時代の『長崎名勝図絵』の「館内唐人躍之図」。唐館(唐人屋敷)における舞台上演の様子である。

右の絵は江戸時代の『長崎名勝図絵』の「館内唐人躍之図」。唐館(唐人屋敷)における舞台上演の様子である。舞台の内場の位置(上場門と下場門のあいだ)に、楽隊が並んですわっている。 楽器は笛・銅鑼・拍板・喇叭・小銅鑼(俗称はチャンチャン)・太鼓・胡弓・三絃であった。 右下の落款には「己卯冬日石崎融思照写」とある。己卯すなわち文政2年(1819)の冬に、画家の石崎融思(1768~1846)が描いたもの。 長崎の唐館では毎年春二月二日を祭祀の日として、館内の土神堂(右側に描かれている)の前に高大な舞台を設営して、前後、二、三日のあいだ演劇を奉納した。 出演者や演奏者は、在館の唐人たちである。演目は中国本土と同じだった。なかでも「目連救母」は、演技が難しく、やりこなせる者が少なかったという。 唐館内には「霊魂堂」などの施設もあり、怪談や心霊現象も多かったことが、日本人によって記録されている。 日本人もしばしば唐館で観劇した。大田南畝(蜀山人)の『瓊浦雑綴』の観劇記は有名。 →【読書メモ】『瓊浦雑綴』より、大田南畝の観劇記 筒井政憲(1778~1859)も、長崎奉行だったとき観劇し、その感想を漢詩に詠んだ。 唐館看戯 トウカンにてギをみる 鎮台 筒井君(和泉守号鑾渓) 酒気満堂春意深 シュキ ドウにみち シュンイふかし 一場演劇豁胸袗 イチジョウのエンゲキ キョウシンをひらく 同情異語難暢達 ドウジョウ イゴ チョウタツしがたし 唯有咲容通欵心 ただショウヨウ(=笑容)のカンシン(=款心)をツウずるあるのみ |

|

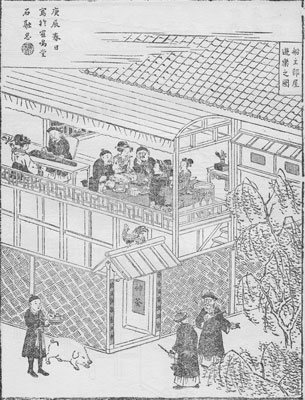

汪鵬『袖海編』原文 | |

|

|

|

『昭代叢書』 戊集続編巻第二十九より | |

汪鵬『袖海編』原文 『昭代叢書』 戊集続編巻第二十九より |

|

『長崎名勝図絵』より

|

『長崎名勝図絵』より

|

『長崎古今集覧名勝図絵』より

|

←上の絵図の右下に描かれた「土神堂」の、現在の姿。

←上の絵図の右下に描かれた「土神堂」の、現在の姿。長崎市館内町にて、2008.3.9撮影。 かつての唐人屋敷の跡地は、現在は普通の町並みになっている。 |

旧唐人屋敷門→

旧唐人屋敷門→興福寺(長崎市寺町4-32)にて、2008.3.9撮影。 国指定重要文化財。指定年月日 昭和36年6月7日。所有者 長崎市。 旧唐人屋敷内に遺存していたものを永久保存するために、1960年に長崎市が買収し、興福寺の敷地内に移築したもの。建築年代は天明4年(1784)以降と推定される。建築様式は純中国式の建築で、材料も輸入した中国特産の広葉杉(コウヨウザン、カンニンガミヤ属)を使っている。 |

←思案橋横町の入口の飾り。

←思案橋横町の入口の飾り。月琴や唐人もあしらわれている。 |

旧唐人屋敷の敷地内に残る「福建会館・天后廟」(長崎市館内町)。→

旧唐人屋敷の敷地内に残る「福建会館・天后廟」(長崎市館内町)。→柱聯にいわく── 「海外叙郷情、難得扶桑如梓里 天涯崇廟祀、況承慈蔭到蓬瀛」 読みは、 「カイガイにキョウジョウをのぶれば、えがたし、フソウはシリのごとし。 テンガイにビョウシをあつくすれば、ここにジオンをうけてホウエイにいたる。」 意味は、 「海外にある長崎が、われらの故郷の福建に似ていることは、まことに得難くありがたいことだ。 天のはての地域でも天后をお祭りすれば、お慈悲と御利益は日本にまで及ぶだろう」。 長崎の人と風土は故郷の福建と似ている、と、親近感と感謝の念をこめた言葉である。 【語注】扶桑・蓬瀛──日本の雅称。 梓里──「先祖が、子孫の生活の役に立つよう桑や梓を植えてくれた大切なふるさと」の意。ここでは長崎が、唐人にとって先祖代々友好をはぐくんできた、故郷と同様の大切な土地であることを言う。 |