明治39年=1906

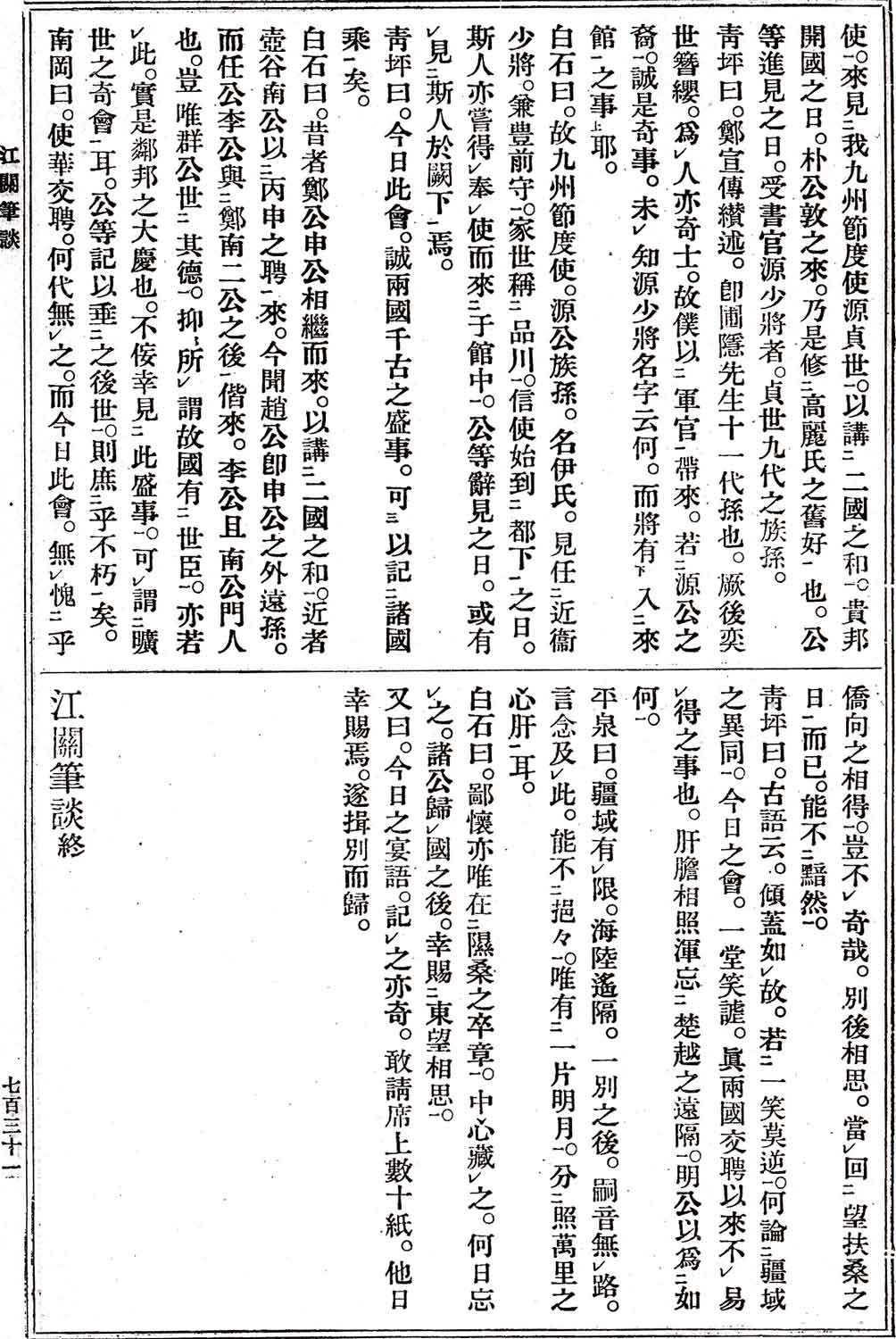

江関筆談

辛卯十一月五日

日本 正徳元年

清朝(=朝鮮) 康煕50年

| 正徳元年(1711)来日にした第8回朝鮮通信使の正使・趙泰億(趙平泉)と、新井白石との間で交わされた筆談の一部。 | |

| 白石曰「当今西方諸国、皆用大清章服之制。貴邦猶有大明之旧儀者、何也」。平泉曰「天下皆左衽、而独我国不改華制。清国以我為礼義之邦、亦不加之以非礼。 普天之下、我独為東周。貴邦亦有用華之意否。今看文教方興、深有望於一変之義也」 | 白石曰く「今に当たりて、西方の諸国は皆、大清の章服の制を用ふ。貴邦のみ猶ほ大明の旧儀有るがごときは、何ぞや」と。平泉曰く「天下、皆、左衽す。 而るに独り我が国のみ華制を改めず。清国、我を以て礼義の邦と為し、亦た之に加ふるに非礼を以てせず。普天の下、我れ独り東周と為る。貴邦も亦た華を用いるの意、有りや否や。 今看るに、文教方に興る。深く一変の義に望むこと有り」。 |

| 【語注】左衽=『論語』憲問:子曰「微管仲、吾其被髪左衽矣」。一変=『論語』雍也:子曰「斉一変至於魯、魯一変至於道」。 | |

| 白石曰「僕嘗学詩。至於雅頌、則知殷人在周、服其故服而来也。始聘使之来、窃喜以謂朝鮮殷大師之国、况其礼義之俗於天性者、殷礼可以徴之。蓋在是行也、既而諸君子辱在于斯。僕望其儀容冠帽袍笏、 僅是明世章服之制。未嘗及見彼章甫与黼冔也。当今大清易代改物、因其国俗、創制天下。如貴邦及琉球、亦既北面称藩、而二国所以得免瓣髪左衽者、大清果若周之以徳而不以疆、然否。抑二国有仮霊我東方、 亦未可知也」 | 白石曰く「僕、嘗て『詩』を学ぶ。『雅』『頌』に至りて、則ち殷人、周に在るを知る。其の故服を服して而して来るなり。始め聘使の来るや、窃かに喜ぶ。以謂へらく『朝鮮は殷の大師の国なり、 况や其の礼義の俗は天性に出づる者をや。殷の礼、之を以て徴すべし』と。蓋し是の行に在るや、既にして諸君子の辱、斯に在り。僕、其の儀容の冠帽袍笏を望むに、僅かに是れ明世の章服の制なるのみ にして、未だ嘗て彼の章甫と黼冔を見るに及ばず。今に当たりて大清、代を易へ物を改む。其の国俗に因りて、天下に制を創る。貴邦及び琉球の如きも亦た既に北面して藩と称す。而るに二国の瓣髪左衽 を免るるを得たる所以の者は、大清、果して周の徳を以てして疆を以てせざるが若し、然りや否や。抑〻二国、霊を我が東方に仮ること有りや。亦た未だ知るべからず」と。 |

| 【語注】『詩』…=『詩経』大雅「文王」に「侯服于周、天命靡常。殷士膚敏、裸将于京。厥作裸将、常服黼冔。王之藎臣、無念爾祖」云々とある。 章甫・黼冔=殷王朝の冠と帽子。 他 | |

| 『新井白石全集』巻4 明治39年=1906 江関筆談 辛卯十一月五日 日本 正徳元年 清朝(=朝鮮) 康煕50年 |

|

|

|

|

|

|

|

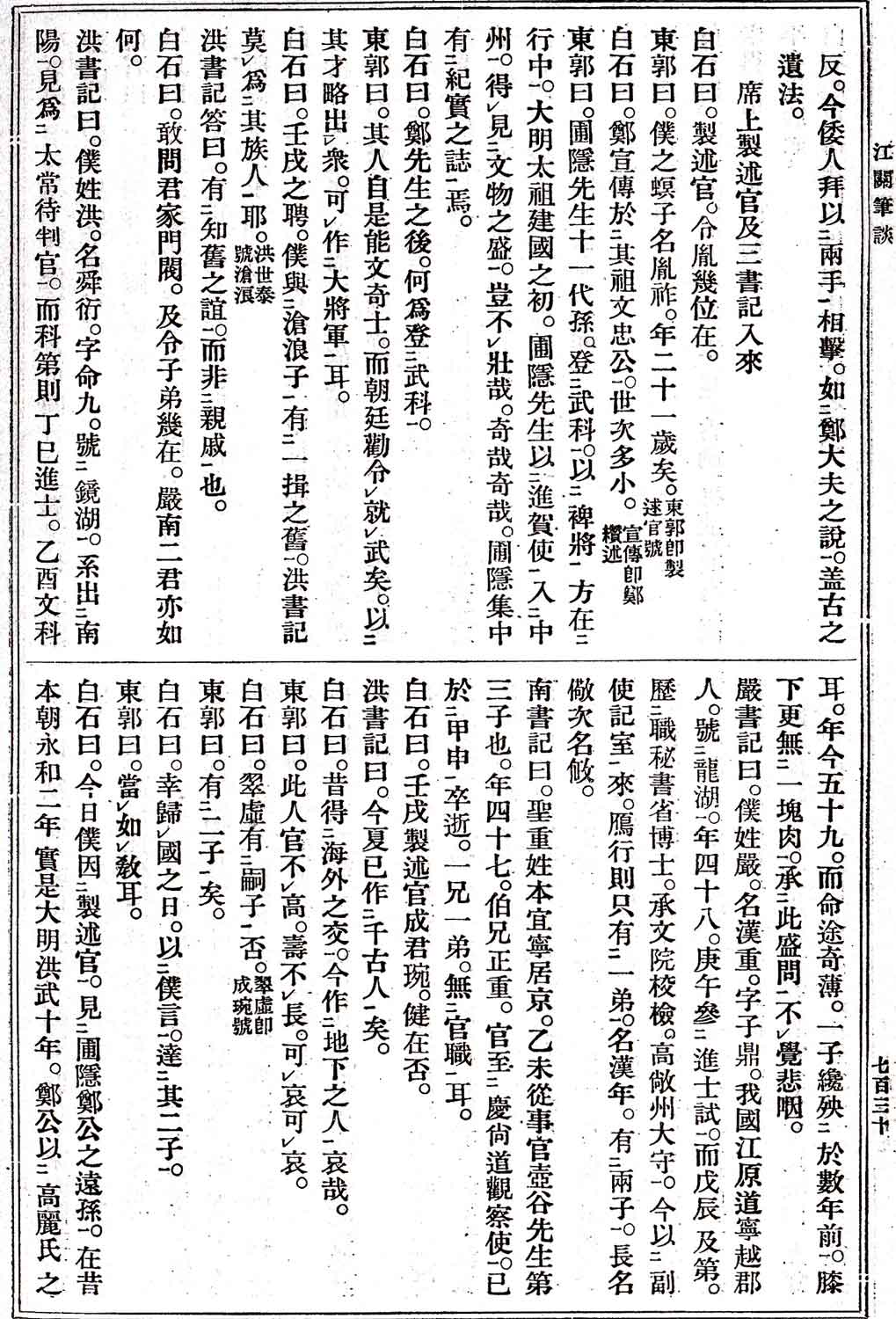

乞序於昆侖学士。公、時以病閣筆研。出架上、『白石詩草』一巻、示余曰「此乃辛卯使臣、所得来、日東源璵之作也。語多卑弱、差有声響。君今与此人相対、可以褊師敵之。然余意日東地広。聞其山水爽麗。必有才高而眼広者、不与使館酬唱之席、而得君文字雌黄之。有如葵丘盟、不無一二心背者、則是可畏已。君勿謂培婁無松柏而忽之。即千篇万什、驟如風雨、可使鉅鹿諸侯惴恐。不可使一孟獲心服」。余敬謝曰「甚愧無以奉斯言」。 ※「褊師」…語義未詳。揙(手ヘンに扁 bian4/bian3 「搏」「撫」「撃」 の意。古くは「扁」に同じ)師、楄(木ヘンに扁 pian1)師に作る本もある。 序を昆侖学士に乞ふ。公、時に病を以て筆研を閣く。架上、『白石詩草』一巻を出し、余に示して曰く「此れ乃ち辛卯使臣、得て来たる所のもの、日東の源璵の作なり。語に卑弱多きも、差や声響あり。君、今、此の人と相対すれば、以て褊師して之に敵すべし。然れども、余意ふに、日東の地は広く、其の山水の爽麗を聞く。必ずや才高くして眼広き者有らりて、使館の酬唱の席に与らずして而も君の文字を得て之を雌黄せん。葵丘の盟の如く、一二の心背する者無からずんば、則ち是れ畏るべきのみ。君、培婁に松柏無しと謂ひて之を忽せにすること勿れ。即ち千篇万什、驟かなること風雨の如くにし、鉅鹿の諸侯をして惴恐せしむべく、一の孟獲をして心服せしむべからず」と。余、敬謝して曰く「甚だ、以て斯の言に奉ずるなきを愧づ」と。 |

(大意)私は日本に出発する前、昆侖学士(崔昌大)に序文を書いてくれるよう依頼した。しかし当時、公は病気のため、筆を取れなかった。公は序文を書く代わりに、書架の上から『白石詩草』一巻を取り出して余に示し、次のように、はなむけの言葉をかけてくれた。 「この本は、新井白石の漢詩集だ。辛卯の年の朝鮮通信使が、日本で入手してきたものだ。白石の漢詩は、言葉づかいに卑俗で弱いところも多いが、すぐれた響きもないわけでなく、それなりに手ごわい。君がこれから朝鮮通信使の書記として日本に渡れば、この白石という人物と、漢詩の応酬や外交で、ガンガンやりあうことになる。君の文才があれば、互角に渡り合えるだろう。その点は心配していない。しかし、日本は土地が広い。山や川など自然も美しいと聞いている。きっと日本には、高い才能と広い見識をもつすぐれた人物もいるはずだ。わが朝鮮通信使と直接に会って、漢詩の応酬をする日本人は、日本の全人口のごく一部にすぎない。直接、君と漢詩の応酬はしないものの、間接的に君が書いた漢文や漢詩を入手して、あれこれ辛辣な批判を加えようとする手ごわい日本人が、きっといるはずだ。古代中国の葵丘の盟のとき、斉の桓公に面従腹背する諸侯が出てしまったが、外交では、このような心服しない者が一人、二人でも現れることを恐れるべきである。小さな丘には松柏のような立派な木は生えない、という意味のことわざもあるが、君は、日本は小さな島国だから大人物がいるはずはない、と見くびってはならない。君はわが国の知識人の代表として日本に渡り、千篇、万篇と、すばらしい漢詩を雨や風のようにどんどん量産してくれ。昔、三国志の諸葛孔明は、南方の蛮族の酋長である孟獲を何度も捉えてはまた逃がし、最後にようやく心服させた。しかし君は、孔明のような策をとってはならん。孟獲のような低レベルの、目の前の日本人を心服させることに気を取られ、大局的な使命を見失ってはならない。古代中国の項羽が鉅鹿で見事に戦い、天下の諸侯を畏怖させたように、君も、天下を相手に、わが朝鮮国の漢文のレベルの高さを輝かせてくれ」 私は、うやうやしく感謝し「もったいないお言葉です。私の未熟な文才では、ご期待に添えないのが、恥ずかしいです」と申し上げた。 |

|

詩原以抒性情、発心志。凡有幽懐凄清、陫側激伉、則播之為詩歌。自三百篇啓風雅之伝、而後漢唐以来、比音叶律、駸駸而起矣。 詩は原と以て性情を抒べ、心志を発す。凡そ幽懐凄清、陫側激伉、有れば、則ち之を播いて詩歌と為す。三百篇の風雅の伝を啓きてより、而して後の漢唐以来、音を比べ律を叶ふること、駸駸として起これり。 (大意)詩の本質とは何か。自分の自然な思いや心、志を外に出すことだ。胸にひめた静かな思いや、激しい感情などをあらわにすれば、詩や歌が生まれる。詩の伝統は、三千年前、最古の詩集『詩経』が風雅 の伝統を開いた時に始まる。それ以来、漢や唐など歴代の王朝をへて、詩の韻律のスタイルは洗練を加えられ、数々の名詩が生まれるようになった。 我皇上、右文重道、雅意作人、英才輩出、詩教日隆。侍従之臣、鼓吹扢揚、於斯為盛、使薄海而外咸能慕化奮興。琉球素称守礼、則尤其傑出者矣。 我が皇上、文を右びて道を重んじ、雅意もて人を作れば、英才輩出し、詩の教え日びに隆し。侍従の臣も、鼓吹し扢揚し、斯に盛んと為し、海に薄りて外なるものをして咸能く化を慕ひ奮ひ興らしむ。琉球は素より守礼と称すし、則ち尤も其の傑出せる者なり。 (大意)わが清朝の皇帝陛下(当時の皇帝は、聖祖・康熙帝)は、文学と道徳を重視され、風雅の御心をもって人材育成につとめられてきた。そのおかげで、わが清朝は英才が輩出し、詩の学問も日進月歩の勢いである。皇帝陛下にお仕えするわれら臣下も、文芸振興に力を入れてきた。かくて今日、文学の機運は高まり、近隣の海外諸国までもが、わが中華の感化を受け、中華の文化にあこがれ、文芸に熱を入れている。そんな海外諸国の中でも、昔から守礼の国を自称してきた琉球国のレベルは、特にすばらしい。 新公、諱堪者、才学敏裕、博学能詩、世禄於国。所著「白石余稿」、托余叔父恪斎公、郵至京邸、求余為序。 新公、諱は堪なる者は、才学敏裕、博学にして詩を能くし、世よ国に禄あり。著す所の「白石余稿」を、余が叔父なる恪斎公に托し、郵して京邸に至り、余に序を為らんことを求む。 (大意)新公、いみなは堪という人は、学才がすぐれ、博学であり、 詩を作るのがうまく、先祖代々、琉球国の禄を食んできた。彼は、自分が書いた漢詩集「白石余稿」の稿本を、私の叔父で外交担当の恪斎公に託し、北京まで送ってきて、私に序文を書くよう依頼してきた。 予自丙戌歳、幸捷南宮、忝居翰苑、於茲七年。凡親友未及交接、文詞無暇応酬。 予は丙戌の歳に、幸ひに南宮に捷ちてより、忝くも翰苑に居ること、茲に於て七年なり。凡そ親友も未だ交接するに及ばず、文詞は応酬するに暇無し。 (大意)私は丙戌の年(1706年。清・康煕45年、日本・宝永3年)に、幸運にも科挙の試験に合格し、翰林院で働くようになった。それから七年。毎日、仕事がとても忙しく、親戚や友人とつきあうひまも、詩文を作って互いに贈りあう時間もないほどだ。 因新公跡隔海島、不憚数万里之遙、情意殷殷。閲其詩、雄思傑構、秀霊絶倫、蓋彬彬有三百篇之遺風焉。始知、新公胸次不群、樹幟海邦。於中幽沖而偏造者、昔之韋孟也。 宏暢而尚達者、昔之元白也。質而超於詣者、則陳杜之倫、藻而工於境者、則劉銭之属。 新公の跡は海島を隔て、数万里の遙かなるを憚らざるに因り、情意殷殷たり。其の詩を閲するに、雄思傑構、秀霊絶倫にして、蓋し彬彬として三百篇の遺風有るなり。始めて知る、新公の胸次は不群にして、幟を海邦に樹つるを。中に於て、幽沖にして偏に造る者は、昔の韋孟なり。宏暢にして達を尚ぶ者は、昔の元白なり。質にして而も詣に超なる者は、則ち陳杜の倫なり。藻にして而も境に工なる者は、則ち劉銭の属なり。 (大意)本来、私は多忙で、他人のために序文を書く時間はない。し かし、新公の依頼だけは例外として引き受けた。なぜか。新公は、海の向こうの島国の人だ。数万里もの距離をものともせず、わざわざ私に序文の執筆を求めてきたのだ。その心意気に感じたのである。新公が作った詩を読んでみると、作品の境地は雄大で、構想は比類がないほど優れており、文質彬彬として古代の『詩経』のすぐれた遺風をよく継承している。新公の心と才能は非凡で、海外に燦然と輝いている。彼の詩の精神を分析すると、唐の時代の一流の詩人たちにくらべても、遜色がない。静かな個性の趣は、韋応物や孟郊と同じだ。のびのびとした達意の文体は、唐の元稹と白楽天に匹敵する。骨太で深い造詣に裏打ちされている点では、陳子昂と杜甫と同系だ。情感も技巧もすぐれている点では、劉禹錫と銭起の仲間である。 余、不勝詫而異之。謂、造物鍾霊、乃有如是其出人意表者哉。新公浸淫乎風雅、沐浴乎詩書、而抒為金石之詞。余雖未得交接言笑而已、知其為人矣。喜以書之。 余、詫りて之を異とするに勝へず。謂へらく、造物の霊を鍾むるや、乃ち是くの如く其れ人の意表に出づる者有るかな。新公は、風雅に侵淫し、詩書に沐浴し、而して抒べて金石の詞を為す。余は未だ交接して言笑するを得ざるのみなりと雖も、其の人と為りを知れり。喜びて以て之を書す。 (大意)私は、不思議でしかたがない。遠い島国に、これほどすばらしい詩人が現れたとは。天が生み出した不思議は多い。こんな思いがけぬ奇跡も、中にはあるのだろう。新公は、風雅の境地にひたり、詩書に没頭し、金石 の響きのようなすばらしい詩語をつむぎ出した。私は、遠い異国に住む彼と会って談笑する機会は得ていないが、彼の詩を読み、彼の人となりを理解することができた。そこで、喜んで序文を書かせていただいた次第である。 |