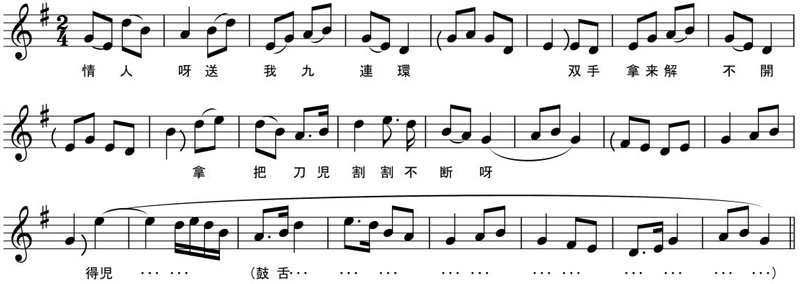

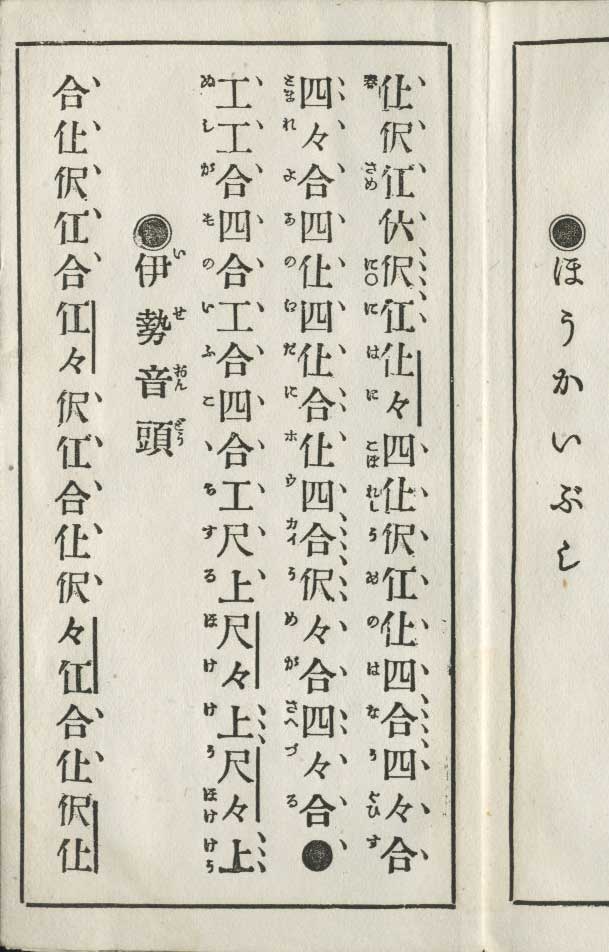

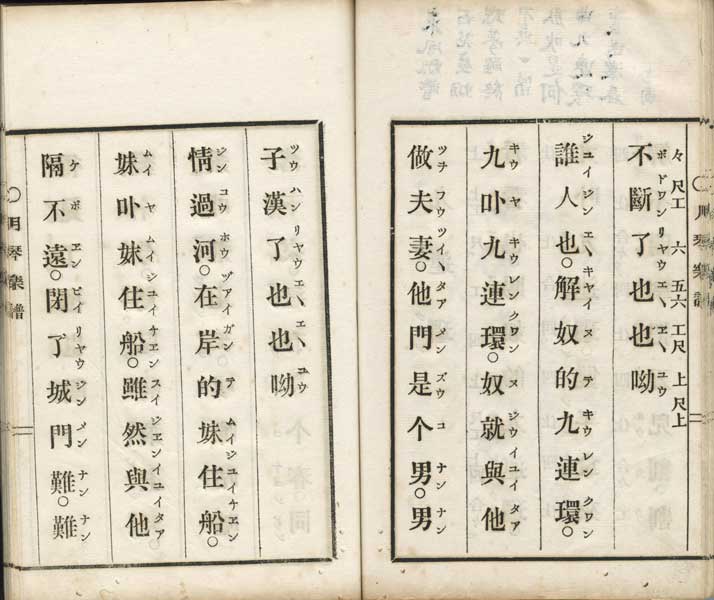

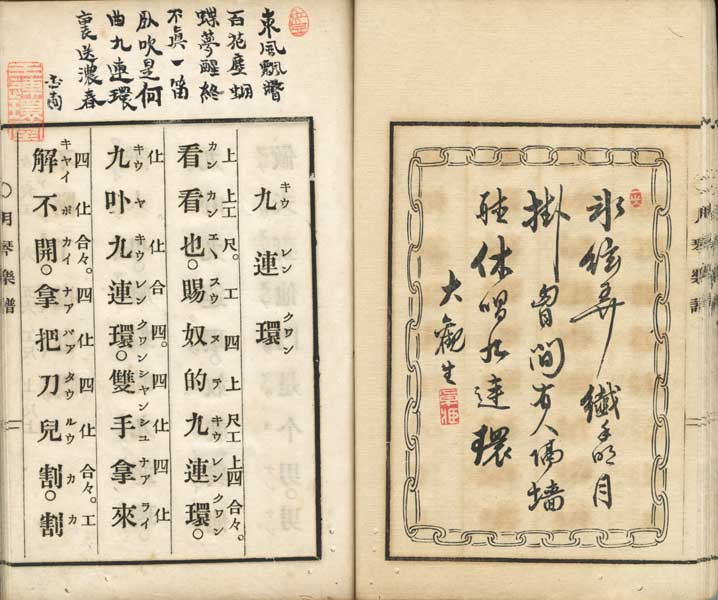

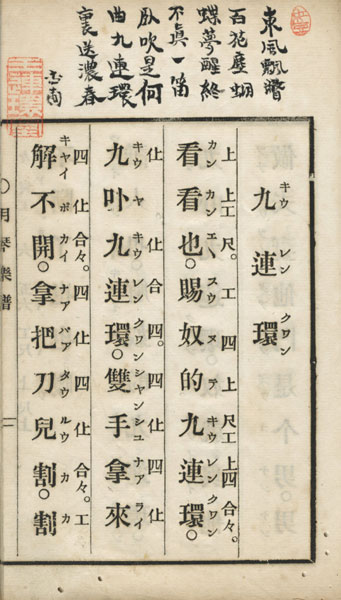

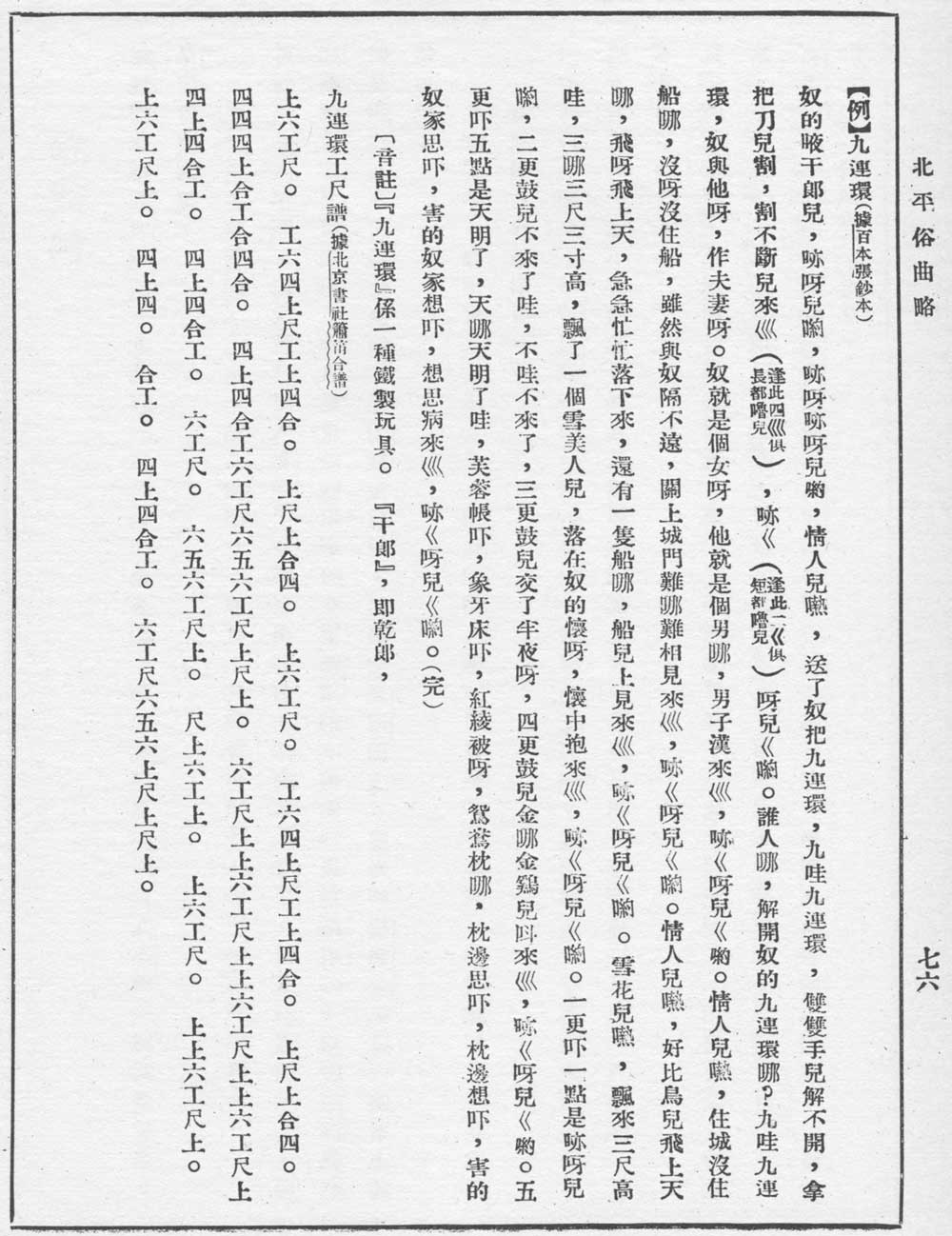

工尺譜

上上工尺。ドドミレ

工四上尺工上四合々。ミラ,ドレミドラ,ソ,ー

上'上'合四。ド'ド'ソラ

四上'四上'四上'合々。ラド'ラド'ラド'ソー

四上'四上'合々。ラド'ラド'ソー

工々尺工六五六工尺上尺上。ミミレミソラソミレドレド

(最後の一行はリフレイン)

リズムや絶対音高を補い、ネット上の世界標準である「ABC記譜法」でメロディーを示すと、右のようになる。

参考サイト:ABC言語 − テキストで「楽譜」を表現するための言語

|

左の工尺譜を「ABC譜」に直したもの

X: 1

T:kyuurenkan(1)

M:2/4

L:1/4

K:D

D D/F/ | E2 | F B,/D/ | E/F/ D/B,/ | A,3/2 z/ |

d d/A/ | B2 | B/d/ B/d/ | B d | A3/2 z/ | B/d/ B/d/ |

A3/2 z/|: z/ F F/| E/F/ A | B/A/ F/E/ | D3/2 E/ |D2 :|

[聴く(MIDI)] [聴く(MIDI)]

|

伴奏を弾くときは適宜、装飾音等を追加する。

X: 1

T:kyuurenkan(2)

M:2/4

L:1/8

K:D

D>E FA | E-E/F/ E/F/ E/D/ | F F/D/ B,D | E E/F/ D/E/ D/B,/ | A,>F A/F/ A/B/|

d>d dA | B B/d/ F/E/ F/A/ | B d B d | B/B/ A/B/ d/e/ d/B/ | A A,/A,/ AA | BA Bd |

A A, A A/A/ |: z F2 D| EF A d/d/ | BA FE| D>D D E |D3 z :|

[聴く(MIDI)] [聴く(MIDI)] |

【MP3で歌を聴く】(1.32MB ダウンロード形式)

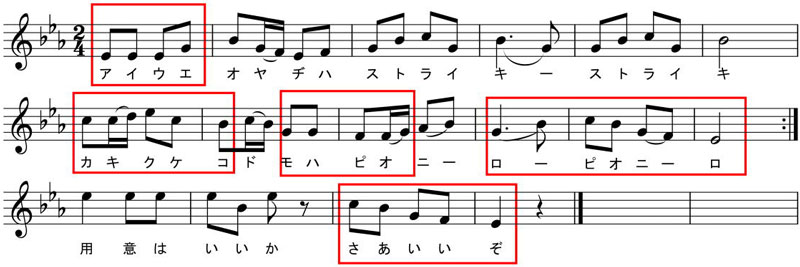

【MP3で歌を聴く】(1.32MB ダウンロード形式) 清楽の「九連環」 [説明]

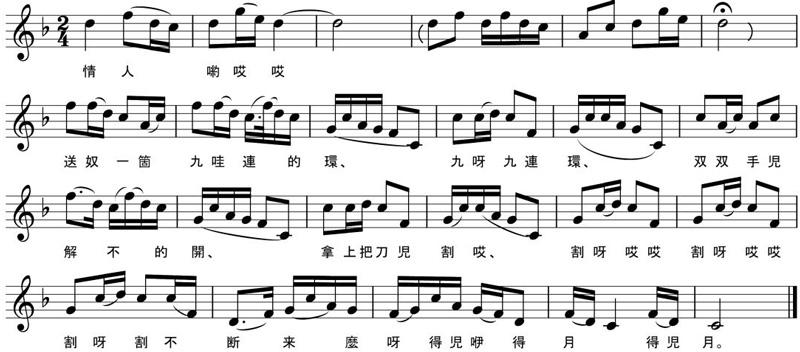

清楽の「九連環」 [説明] 北京・百本張抄本「九連環」 [説明]

北京・百本張抄本「九連環」 [説明] 福建省・建陽県の「九連環」 [説明]

福建省・建陽県の「九連環」 [説明] 浙江省・金華市の「九連環」 [説明]

浙江省・金華市の「九連環」 [説明] 江蘇省・無錫の「九連環」 [説明]

江蘇省・無錫の「九連環」 [説明] 安徽省の「九連環」 [説明]

安徽省の「九連環」 [説明] 貴州省の「九連環」 [説明]

貴州省の「九連環」 [説明] 陝西省の「九連環」 [説明]

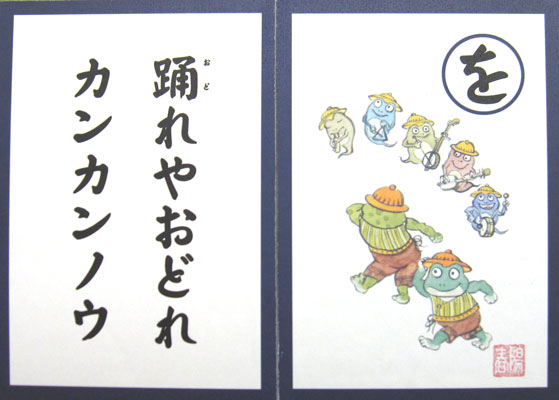

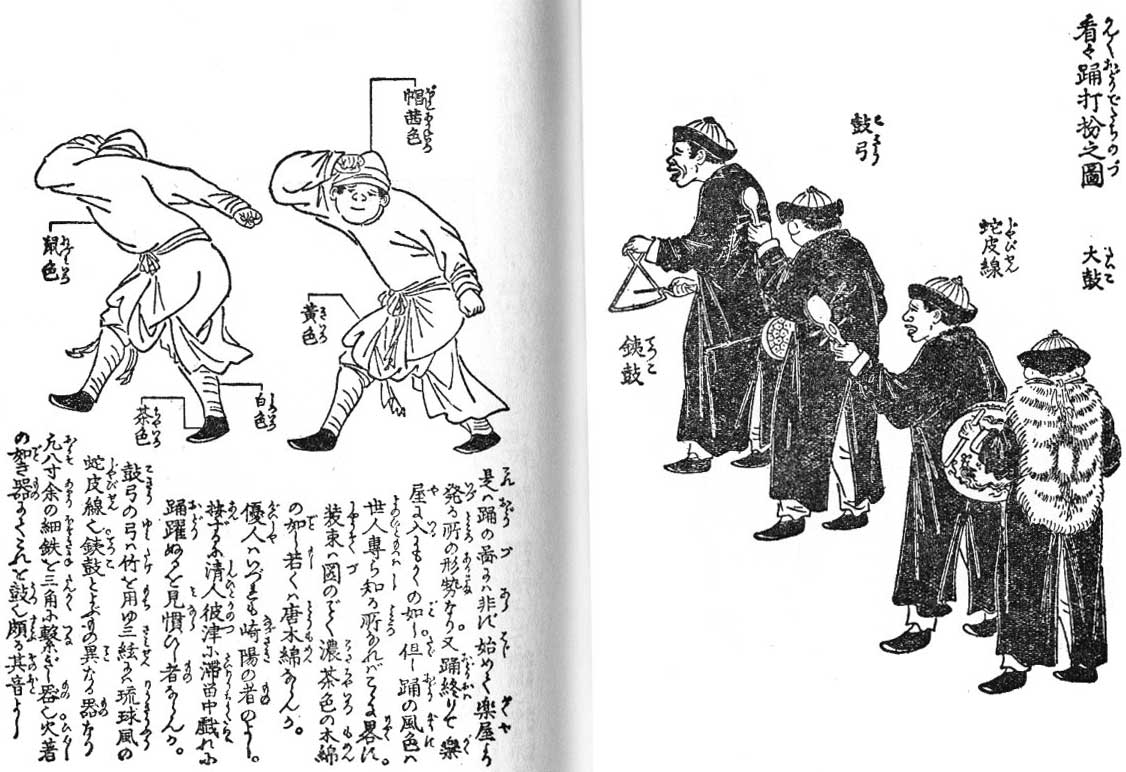

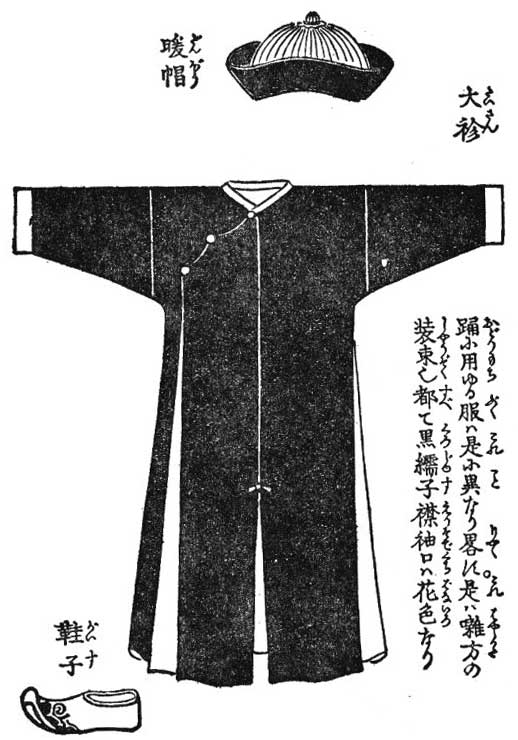

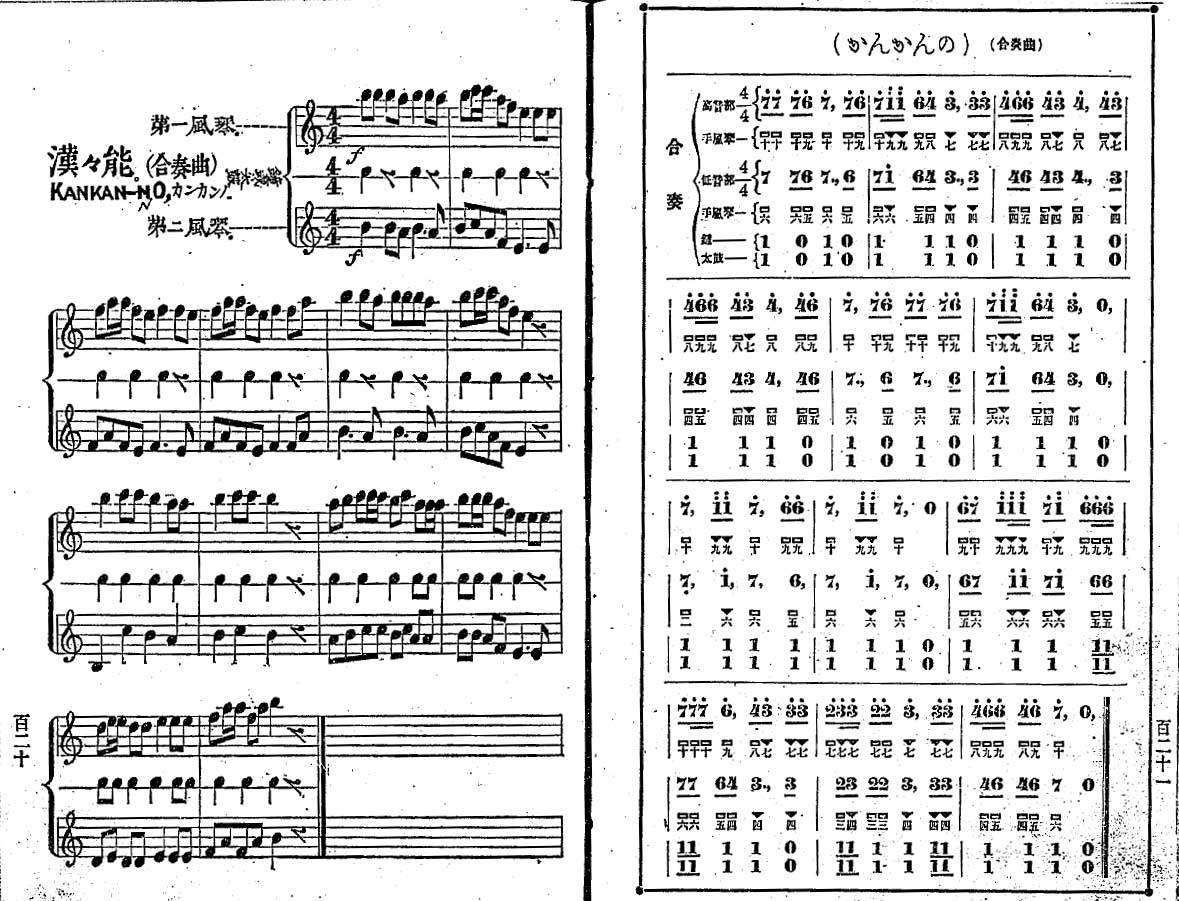

陝西省の「九連環」 [説明] 日本・明治期の「かんかんのう」 [説明]

日本・明治期の「かんかんのう」 [説明] 群馬県上野村の「かんかん踊り」 [説明]

群馬県上野村の「かんかん踊り」 [説明] 日本・大正期の"九連環" [説明]

日本・大正期の"九連環" [説明] かんかんのう [説明]

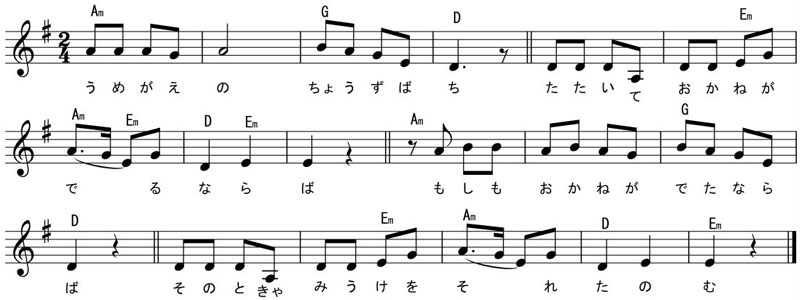

かんかんのう [説明] 梅ヶ枝の手水鉢 [説明]

梅ヶ枝の手水鉢 [説明] 法界節 [説明]

法界節 [説明] 新法界節 [説明]

新法界節 [説明] サノサ節 [説明]

サノサ節 [説明] むらさき節 [説明]

むらさき節 [説明] アイウエオの歌 [説明]

アイウエオの歌 [説明]

上記の楽譜のもとである工尺譜と歌詞は、李家瑞著『北平俗曲略』(民国22年=1933年1月初版)の「福建調」の項にも載っている。

上記の楽譜のもとである工尺譜と歌詞は、李家瑞著『北平俗曲略』(民国22年=1933年1月初版)の「福建調」の項にも載っている。