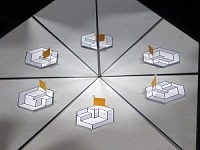

だまし絵立体(1980〜)

だまし絵立体(1980〜)

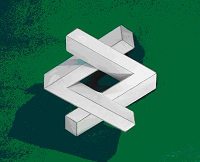

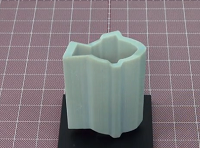

不可能立体の絵と呼ばれるだまし絵があります。これは、普通は絵には描けるけれど立体としては作れないと思われていました。でも、不可能立体の絵の中には、その名に反して、立体として作れるものもあります。それが「だまし絵立体」です。

不可能モーション立体(1990年代〜)

不可能モーション立体(1990年代〜)

立体自体は、ありふれた形に見えるのに、そこに動きを加えると,あり得ないことが起こっているという印象を作り出すことができます。そのような動きを作り出す立体が、「不可能モーション立体」です。

変身立体(2014〜)

変身立体(2014〜)

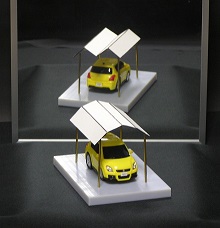

鏡に映すと形がまったく変わって見える立体を見つけました。まるで、変身するみたいに見えます。

透身立体(2015〜)

透身立体(2015〜)

鏡に映すと、一部分が消えたり、無かった部分が現れたりする立体を見つけました。透明人間のように,体の一部が透けてしまうのです。

トポロジー攪乱立体(2016〜)

トポロジー攪乱立体(2016〜)

鏡に映したとき、立体の形は変わらないのに、トポロジー(繋がり方)が変わってしまいます。離れた2個の円柱が、鏡の中で交差した2個の円柱に変わるなどです。

軟体立体(2016〜)

軟体立体(2016〜)

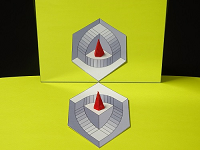

立体を回転させると、形が連続に変形していくように見える立体です。右を向いている矢印を180度回転させて左へ向けようとしても、徐々に形が変わっていってまた右を向いてしまうなどです。

高さ反転立体(2017〜)

高さ反転立体(2017〜)

立体を鏡に映すと、高さが反転してしまう立体です。その結果、全く別の立体に見えてしまいます。

鏡映合成変身立体(2017〜)

鏡映合成変身立体(2017〜)

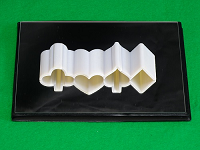

立体自体は意味不明の形をしているのに、水平な鏡の上に置くと、意味のある形が見えてきます。もとの立体と鏡に映った像とを合成すると意味のある形が作られるわけです。しかも、その図形は、上下対称ではありません。

三方向変身立体(2018〜)

三方向変身立体(2018〜)

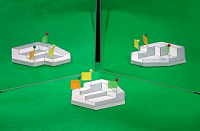

3つの方向から見たとき、3種類の異なる姿が見えてきます。

六方向変身立体(2018〜)

六方向変身立体(2018〜)

6つの方向から見たとき、6種類の異なる姿が見えてきます。

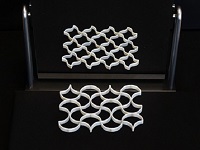

変身タイリング(2020〜)

変身タイリング(2020〜)

1種類のタイルで、隙間も重なりもなく平面を埋め尽くすタイリングパターンが、鏡の中で別のタイリングパターンへ変身します。

穴変身立体(2020〜)

穴変身立体(2020〜)

立体の代わりに、立体にあけた穴が鏡の中で変身します。

起き上がり立体(2021〜)

起き上がり立体(2021〜)

横たわった立体が、鏡に映すと起き上がります。

回遊立体(2022〜)

回遊立体(2022〜)

複数の生き物とその鏡像が輪になって回遊します。

平行移動立体(2022〜)

平行移動立体(2022〜)

鏡に正面を向いたものが、鏡の中で振り返らないで平行移動します。

回転並進混合立体(2023〜)

回転並進混合立体(2023〜)

立体が正面の鏡の中へ平行移動する平行移動錯視と、横に立てた鏡の中で向きが反転する左右反転錯視が同時に置きます。

一人回遊立体(2023〜)

一人回遊立体(2023〜)

一つの立体を直交する二枚の鏡に映すと、立体と3つの鏡像の合計4体が輪になって回遊します。

半身回遊立体(2023〜)

半身回遊立体(2023〜)

頭部の半身または尾部の半身を鏡に付けると全身が現れ、それがもう一つの鏡の中で左右反転します。この半身立体を2個組み合わせると、向きがそろって輪になります。

独り回遊立体タイプ2(2024〜)

独り回遊立体タイプ2(2024〜)

120度で交差する2枚の鏡の前に立体を置くと、立体とその二つの鏡像の合計3体が向きがそろって輪になります。

紙製錯視立体

紙製錯視立体

紙工作でも、錯視立体が作れます。

錯視折り紙(2024〜)

錯視折り紙(2024〜)

折り紙でも、錯視立体が作れます。

たくさんの方に使っていただき、ありがとうございます。せっかくですので、不可能立体をきっかけにいろいろ考えてみてはいかがでしょう。