����c��w�G�N�X�e���V�����Z���^�[����Z

�w�ђ����̒����ÓT

�w�ђ����̒����ÓT

�W������ ���E��m��@�y�Ζ�+�I�����C���̃n�C�u���b�h�z�ŐV�̍X�V2022�N6��12�� �@�@�ŏ��̌��J2022�N5��14��

�w�ђ����̒����ÓT

�w�ђ����̒����ÓT

|

�ڍׂ́A[�I�����C���͂�����]�@[�Ζ�(at����Z)�͂�����] �@�ǂ���ł����s���̂悢�ق��ł���u���������܂��B |

�͂��߂�

�͂��߂�

�ڕW

�ڕW�@���̍u���ł́A���{�l�̋��{�ƂȂ��Ă��������ÓT�̂����A�����́u�_��v�u�V�q�v�u���q�v�ƁA����́u�O���u�v�u���V�L�v�A���킹��5��i�����グ�A�킩��₷���������܂��B�����l�̐��E�ς≿�l�ς�ǂ݉����̂Ɠ����ɁA���{�l�̑c�悪�����̍�i���璆���l�Ƃ͈ꖡ�Ⴄ�m�b�⋳�P�������o���Ă������j�ɂ��Ă�������܂��B�L�x�Ȑ}�ł�f���������g���A�킩��₷����̓I�ɐ������܂��B�u�����j�����w�j���A�\���m�����܂������Ȃ��v�u�悭���O�͕������ǁA�ǂ�ȓ��e�̖{���͒m��Ȃ��v�u������Ɠǂ�ł݂����ǁA�ǂ����ʔ����̂��A�킩��Ȃ��v�Ƃ����������A���S���Ă���u���������܂��B

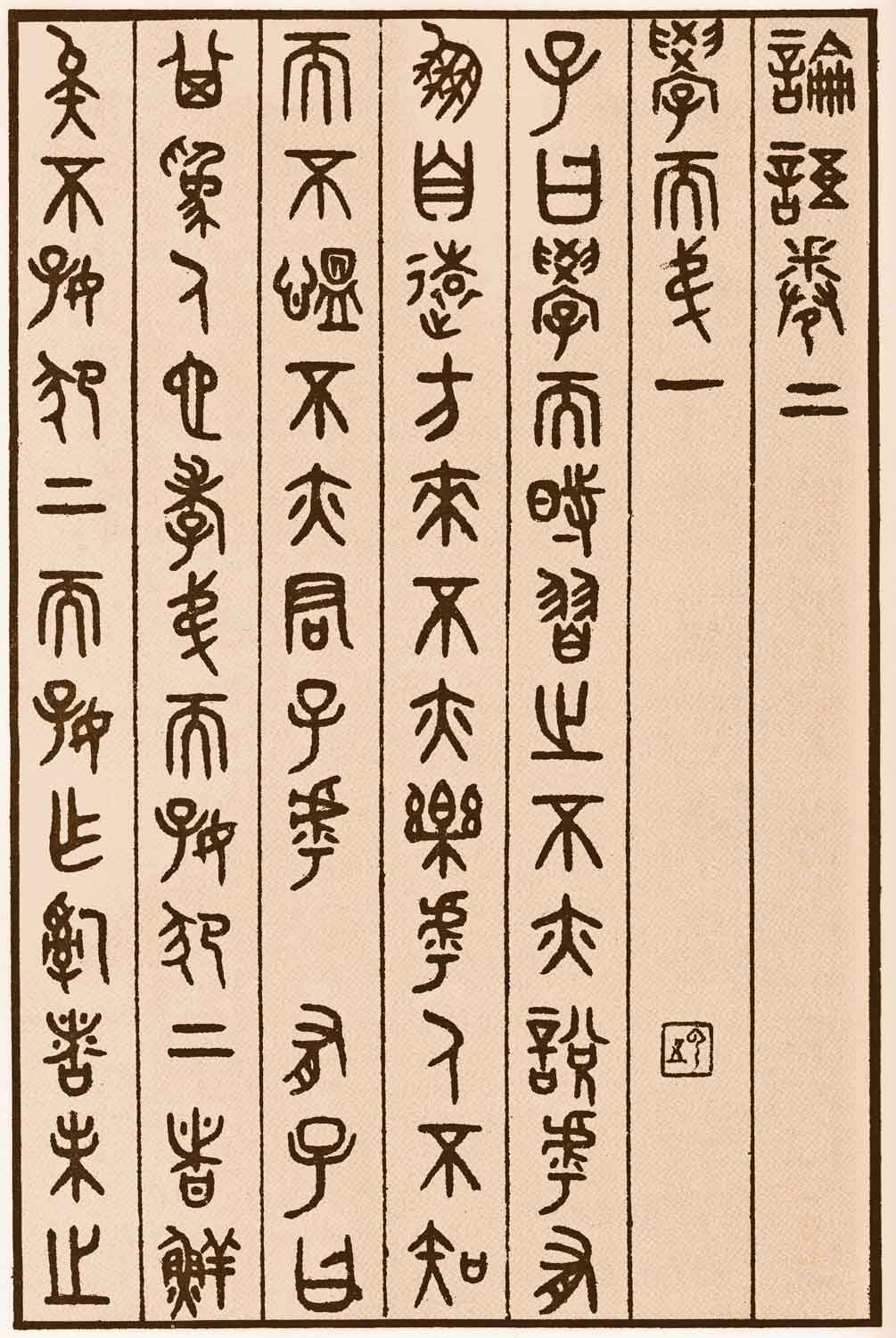

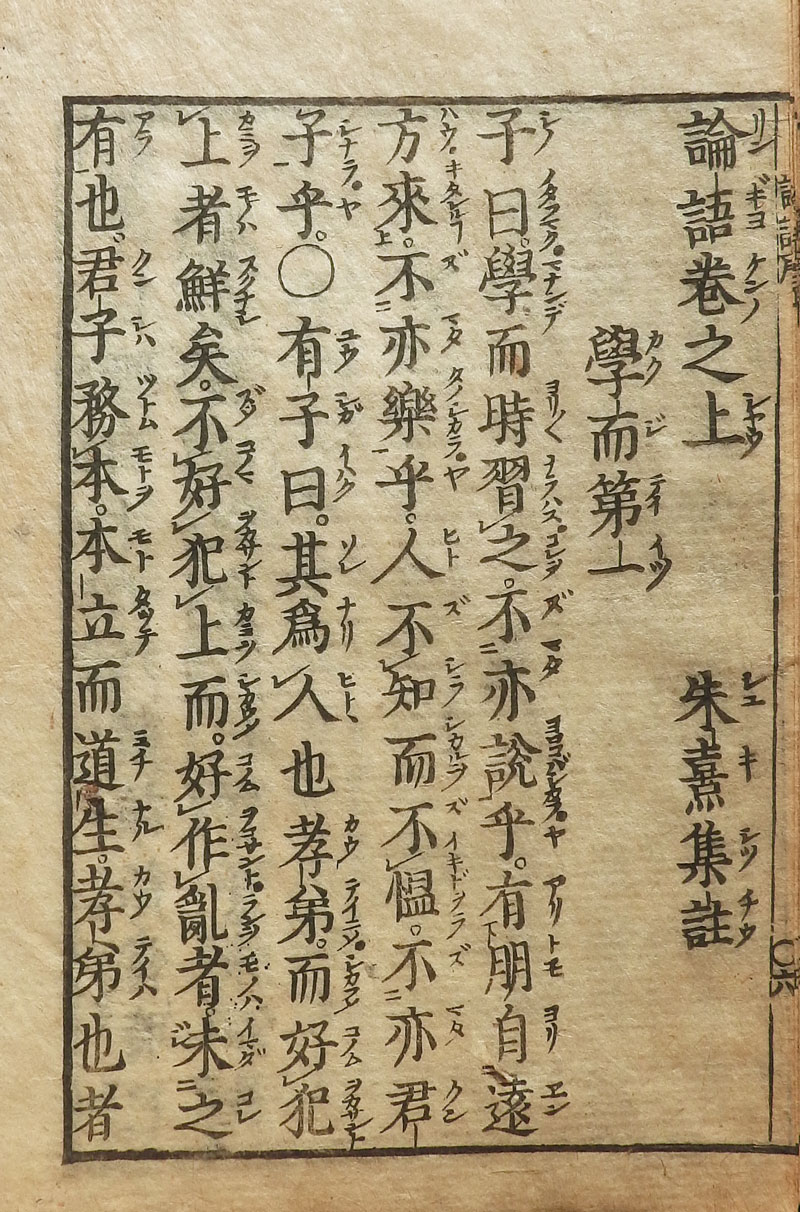

��1��@�w�_��x�͓��m�l�̃o�C�u���H �ނ��떳���f��̑�{�ł�

��1��@�w�_��x�͓��m�l�̃o�C�u���H �ނ��떳���f��̑�{�ł�

|

�L�[���[�h�E�|�C���g �@Confucianism(�Ǝ�w) The Analects(�w�_��x)�@�ÓT�@�u���@�w���@�W��_�Ɓ@�����\�Љ�@�G���g���[�R�X�g |

|

|

| �q�H�A�w�����K�V�A�s�������A�L�����������A�s���y���A�l�s�m���s���A�s���N�q���B |

| �q�H�A�m�V�ҁA�s�@�D�V�ҁB�D�V�ҁA�s�@�y�V�ҁB |

| �����L���A�q��V�A��牖������A�H�A�S�V�A����v�A�z�l�玧�L�z����A�z�l�玧�L�z����B |

| �w�����L ⽏� �_��x��� | �]�ˎ���̘a�{�́w�_��x��� |

|---|---|

|

|

| ��x��m�A�q�H�A�����V�`�A�h�S�_�����V�A���m��A��m�A�q�H�A�m�Ґ���l�A���m��B |

| �G�H�⎖�S�_�B�q�H�B���\���l�B���\���S�B�H�B���⎀�B�H�B���m���B���m���B |

| �q�ݐāA����A�O���s�m�����A�H�A�s�}�y�V�����z��B |

| �H�s�}���A�Y�s�}�ׁA�H�]��餲�A���N�����s�s�H�A�F���s�H�A�L���s�H�A��飪�s�H�A�s���s�H�A���s���s�H�A�s�����ݕs�H�A��嫑��s�g���H���A�B�ʁA �s�y���A�����s���s�H�A�s�P�G�H�A�s���H�A�Չ����s�h���A�Փ��s�o�O���A�o�O���s�H�V��A�c�c |

��2��@�w���q�x�̕��@�͐푈�̃e�L�X�g�H ���͓���̐l�ԊW�̓N�������ڂł�

��2��@�w���q�x�̕��@�͐푈�̃e�L�X�g�H ���͓���̐l�ԊW�̓N�������ڂł�

|

�L�[���[�h�E�|�C���g �@The Art of War(�w���q�x)�@��p�Ɛ헪�@���v�k�Q�@�s��K���@�㕺���d�@�U�S�� |

|

�wSun Tzu's The Art of War�x(���Z�O�N) ���p��w���q�x�ɁA���f���E�n�[�g(B.H. Liddell Hart)�����������B

�@Sun Tzu's essays on The Art of War form the earliest of known treatises on the subject, but have never been surpassed in comprehensiveness and depth of understanding. They might well be termed the concentrated essence of wisdom on the conduct of war. Among all the military thinkers of the past, only Clausewitz is comparable, and even he is more `dated' than Sun Tzu, and in part antiquated, although he was writing more than two thousand years later. Sun Tzu has clearer vision, more profound insight, and eternal freshness. [��]�@�ZThe Art of War���u(���q��)���@�v�̉p�@�ZSun Tzu�����q�@�ZClausewitz���w�푈�_�x�̒��ҁA�N���E�[���B�b�c�B |

| �Ďg�Ҕ@���B��臏�ȌY�k�A���A���Ďg�B�Ďg�Ȉ�A�ލڗ^�V�āB�ď��c���P���q�ҔV�B���A���^�ď����q�y���d�ˁB���q�����n���A�s�r�����B�n�L��A���A���y�B�����A���q���c���H�u�N��d�ˁB�b�\�ߌN���v�B�c���M�R�V�A�^���y�����q���ː���B�y�Վ��A���q�H�u���ȌN�V���i�^�ޏ��i�A��N���i�^�ޒ��i�A��N���i�^�މ��i�v�B���y�O�y�L�A���c����s�����ď��A����������B�����A���i���q���Љ��B�Љ��╺�@�A���Ȉt�B |

| �����k����B�̔\�����V�s�\�A�p�����V�s�p�A�ߎ����V���A�������V�߁A�����U�V�A������V�A�������V�A������V�A�{�����V�A�ڎ�達V�A�Î��J�V�A�e�����V�B�U�������A�o���s�ӁB�����ƔV���A�s��`��B |

| �m�ޒm�ȎҁA�S��s�w�B�s�m�ގ��m�ȁA�ꏟ�ꕉ�B�s�m�ޕs�m�ȁA����K�w�B |

| �v���펧�_�Z���ҁA���Z����B���펧�_�Z�s���ҁA���Z����B���Z���A���Z�s�B�����Z���B��ȍ��ϔV�A��������B |

| �̏㕺���d�A���������A���������A�����U��B |

| ���q�H�A�}�p���V�@�A�S����A�j�����V�B�S�R��A�j�R���V�B�S����A�j�����V�B�S����A�j�����V�B�S�ވ�A�j�ގ��V�B���̕S��S���A��P�V�P�Җ�B�s�펧���l�V���A�P�V�P�Җ�B |

| �̗p�O�V�@�A���˖܌��A�{�u�܌}�A�іk�]�A�͎t��荁A�A�t��矁B���p�O�V�@��B |

| �p���V���A�U�S��A�U����B�S���A������B |

|

�@���鎞�A��q�Ɂu���C���ň�ԋ����Z�͂Ȃ�ł����H�v�ƕ����ꂽ���c�́A�u����͎������E���ɗ�������ƗF�B�ɂȂ邱�Ƃ��v�Ɠ������Ƃ����B���c���g�́w����A���ꑦ�������x��M���Ƃ��Ă���A���i���ʂɓ�������Ă��鎞�ł���̌������������ƌ����Ă��邪�A���O��q�ɑ��āu�l���l��|�����߂̕��p���K�v�Ȏ���͏I������B���������l�Ԃ͎������Ō�ł����B���ꂩ��͘a���̓��Ƃ��āA���̒��̖��ɗ��Ă悢�v�ƌ��A��g�p�Ƃ��Ă̕����̈Ӌ`������Ă����B https://ja.wikipedia.org/wiki/���c���O�@�{����2022�N5��22�� |

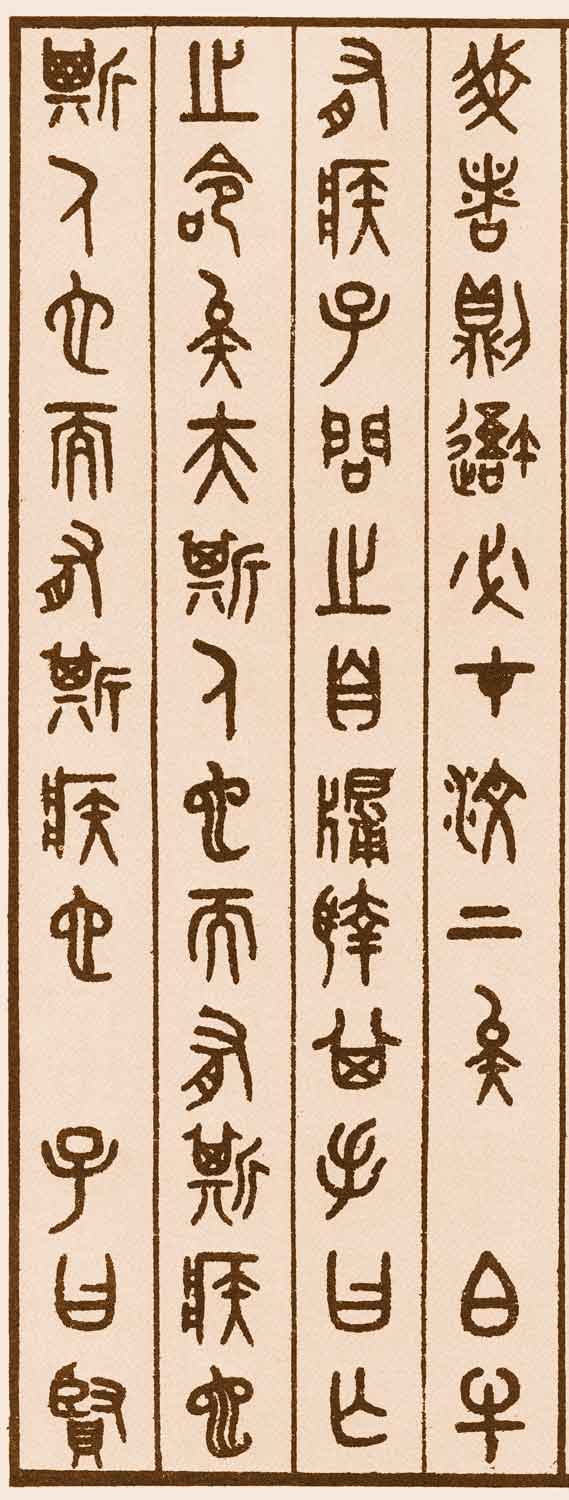

��3��@�w�V�q�x�͐��̂Đl�̎v�z�H �{���͎��p�I�ȏ����p�̎w�쏑�ł�

��3��@�w�V�q�x�͐��̂Đl�̎v�z�H �{���͎��p�I�ȏ����p�̎w�쏑�ł�

|

�L�[���[�h�E�|�C���g �@Taoism(���Ǝv�z�A����)�@Tao Te Ching(�����o���w�V�q�x)�@�����R�@���p�̗p�@�����ǖ��@�����p |

�×��A�����������ɂȂ�ƁA�����͋~���傽�鐹�l���o�ꂵ�āA�������S����H�ׂ����Ă���邱�Ƃ�������A�Ǝi�n�Ǒ��Y�͎w�E����B���v�����̒����𗷂����i�n�́A�ё̌��͍\���̊�b�ɋ������z�Ƃ��Ă̐��l�Җ]�_������(�w��������k���ցx)�B�E����̐��E��F���_�ւ̊S�͔���

|

����l�������˂��B�\�\ �u���݂ɕ�ɓ��������Ă�����A�������ł������܂��傤�B�v ��t(�E�q)����������ꂽ�B�\�\ �u����ł͓��ɕ�̂ɂ́A���������Ă����炢�����ˁB���݂ɂ͐������������ĕ邪�������A���ɂ͓��������ĕ邪�����B�v �o�T�F�����ΐl�w�����_��x |

| �����A��퓹�B�����A��햼�B�����V�n�V�n�A�L���ݕ��V��B�̏햳�~���V�����A��L�~���V���t�B���_�ғ��o���ٖ��B�����V���B���V�����A�O���V��B |

| �V���F�m���Vਔ��A�z���߁B�F�m�P�VP�A�z�s�P�߁B�̗L�������A��Ց����A���Z���`�A�������X�A���ߑ��a�A�O�㑊笁B���Ȑ��l�A�|��ਔV���A�s�s���V���B�ݕ��������s熁A�����s�L�A��s���A�����������B�v�B�����A���ȕs���B |

| �J�_�s���B�������āB���ĔV��B�����V�n���B�ȖȎᑶ�A�p�V�s�B |

| ��P�ᐅ�B���P���ݕ����sुB�|�O�l�V�����B�̊��B���P�n�A�S�P���A�o�P�m�A���P�M�A���P���A���P�\�A���P���B�v�B�sुA�̖��ށB |

| �����m�V�A�s�@���߁B�����s�V�A�s���ہB���ʟޓ��A���V�\��B�x�M��遁A���⑴��B���������g�ށA�V�V���B |

| �哹�E�A�L�m�`�B�q���o�A�L��E�B�Z�e�s�a�A�L�F���B����昬���A�L���b�B |

| �L�������A��V�n���B��a���a�B�����s���A���s���s�w�B��ਓV����B��s�m�����B���V�H���B��ਔV���H��B��H���B���H���B���H���B�̓���B�V��B�n��B������B�撆�L�l��A�������������B�l�@�n�A�n�@�V�A�V�@���A���@���R�B |

| �s�o�ˁA�m�V���A�s闚牖�A���V���B���o�\���A���m�\���B���Ȑ��l�s�s���m�A�s�������A�s����B |

| ਖ�ਁA�������A�������B�召�����A�ȓ��B������ՁA剗���ׁB�V����K�쉗�ՁA�V���厖�K�쉗�ׁB���Ȑ��l�I�s�B�̔\������B�v�j���K�ǐM�A���ՕK����B���Ȑ��l�P��V�B�̏I����B |

| �l�V����_��A�����猘���B���ؔV����_�ƁA������͞ǁB�̌����Ҏ��V�k�A�_��Ґ��V�k�B���ȕ������ŁA�؋����܁B����|���A�_��|��B |

| �����ǖ��A�g�L�Y���V�펧�s�p�B�g���d�����s���o�B嫗L�M轝�A������V�A嫗L�b���A�����V�B�g������㊎��p�V�A�Ñ��H�A�������A�������A�ّ����B�������]�A雞���V�ߑ����A�����V���s�����ҁB |

��4��@�w�O���u�x�̉p�Y�����͋����H �������ǒ����̉p�Y�͓w�͂��E�l�|�������ł�

��4��@�w�O���u�x�̉p�Y�����͋����H �������ǒ����̉p�Y�͓w�͂��E�l�|�������ł�

|

�L�[���[�h�E�|�C���g �@Romance of the Three Kingdoms(�w�O���u���`�x)�@���v�K���A���v�K���@���l�C���@���E���E�m�@�V���E�n���E�l�a�@�둭���� |

| �m | �� | �� | |

|---|---|---|---|

| �� | �E�� | �։H | |

| �둭 | ���� | ||

| �� | ���� |

��5��@�w���V�L�x�͎q�ǂ������H ���Ƃ̓A�_���g�Ȑ��l�����G���^�[�e�C�������g�ł�

��5��@�w���V�L�x�͎q�ǂ������H ���Ƃ̓A�_���g�Ȑ��l�����G���^�[�e�C�������g�ł�

|

�L�[���[�h�E�|�C���g �@Journey to the West(�w���V�L�x)�@�m��Ӂ@�O������(��)�@�\�蒲�a�@�N���[�Y�h�G���h�@�Z�����f�B�s�e�B�[ |

| �m | �� | �� | |

|---|---|---|---|

| �� | �O�� | ||

| �둭���� | ����� | ���� | |

| �� | ������ | ����� |

|

�ё�(1893-1976)���r�����u�a�s���ᓯ�u�v���Z��N�\�ꌎ�\��

���ё��A�u�����A�V�{�ő�\��v�Ɓu�����A�O���є����̐���łv�̘b���ӂ܂��A�݂�������ɂ��Ƃ��A��́u������v���v�̔������ق̂߂����������B ��]��n�N�����A�@�@�ꂽ�ё�n�ɕ����̋N����Ă�� �֗L���������́B�@�@�ւ����̔����̑͂���萶����L�� �m���P�P�A�@�@�m�͐���🂂Ȃ���P�ٌP�ӂׂ� �d�S蜮�K���ЁB�@�@�d�͋S蜮�ƈׂ�ĕK����Ђ𐬂��� ���˕��N�����_�A�@�@���ˁ@���N���@�����̖_ �ʉF�����������B�@�@�ʉF�@�������@�����̚� �������đ��吹�A�@�@�����@���吹�����Ă���� �����d�����d���B�@�@���ɗd���̖��d�˂ė���ɉ��� �@�q�g���у_�C�`�Ƀt�E���C�̃I�R��Ă��A�X�i�����Z�C�̃n�b�R�c�̃E�Y�^�J�����V���E����A��B�\�E�̓R��O�{�E�Ȃ���i���I�V���ׂ��B���E�̓L�C�L�ƃi��ăJ�i������U���C���i����B�L���R�E�A�t���L���A�Z���L���̃{�E�B�M���N�E�A�`���E�Z�C���A�o�����̃z�R���B�R���j�`�A�\���^�C�Z�C���J���R����́A�q�g�G�Ƀ��E���̃}�^�J�T�˂ăL�^��Ƀ���B �@��n�ɗ��Ɨ����N���Ă���A�����̎R����Ƃ�ł��Ȃ��d�������܂ꂽ�B�O���@�t�͋��������܂��ċ���ł���B�d���͉A���ȉ������Ȃ̂ł����ƍЖ�������炷���낤�B���F�̃T�����A�����̏d���̔@�Ӗ_�𐨂��悭�U��B�V��E�̐_�X�̋{�a�̖����̂ق���́A�Y��ɂ͂����B�������A�ēV�吹�E���������Ă̐��Ō}����ׂ����B���̗��R�́A�d���������܂����낽������Ă��邩��ɑ��Ȃ�Ȃ��B |

|

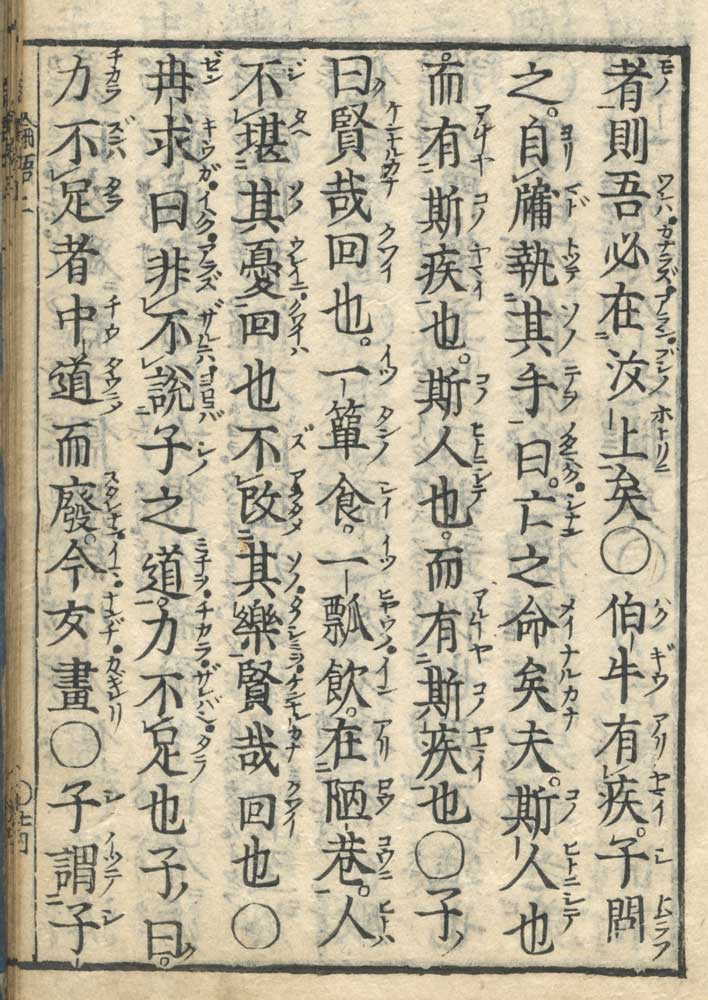

�g��p��(1892�1962)�w�����̃^�l�x�u���V�L�̖ʔ����v �@�G���u���Y�t�H�v1957�i���a32�j�N11���� �@�l�̓Ǐ��ł����A�Ǐ��Ƃ����Ă��A���났�̋C���Ŏ��L���{�́A���܂��Ĕ��p�����Ƃ��A���ՂȉȊw���Ƃ����s�L�݂����ȕ��ł��ˁB���̍��͑ӂ������ɂȂ�����ł��傤���A���̂��߂ɂȂ�āA�ǂ݂܂���ȁA�ЂƂ̏�������قǂłȂ��Ƃ߂����ɓǂ܂Ȃ��B�ȑO�́A�ɂ�������ƁA�_�c�A�{���̌Ö{���X����ۂ̂悤�ɕ����Ă͔����W�߂܂������ˁA�܂����̓����͕Ђ��[���甃���ė���Ƃ����ǂ��̂ł����A�ߔN�͔����Ă������ɂ͓ǂ܂�ł��ȁB�ǂ܂Ȃ������ɁA�Ï��ژ^������Ƃ���������ŁA���ꂪ�������Ⴄ��ŁA���܂ł͏��ɂɍ����Ă܂���B����ǗB�A�J�[�h�����͓��ɂ����ŁA�K�v�ɂ��܂�ƁA���������ɗ��킯�ł��B�Ƃ������A�G���G�R�Ƃ�����ł��B �@�ŋ߁A������Ǝv����肪�����āA�u���V�L�v�Ɋւ���{��啪�W�߂܂�����B���̒��́A�������Ă��͎̂��ɂ������낢�B���N���ォ��u���V�L�v�͎O�A�l�炢�ǂ�ł��܂��ˁB���N�͌y���ʼnɂ��������̂ŁA��������Ăقǂ���Ȃ����ǁA�ЂƂA�����炢�����Ă݂悤�Ǝv���āA�������S�҂�ǂ�ł݂܂����B�����āu���V�L�v�̍�҂̋�z�͂ɂ��炽�߂ċ��Q�����ł���B�����ɖl����z�Ƃ��Ɖ]���Ă��A����ɂ͂ƂĂ����Ȃ�Ȃ��B���{�̌ÓT�Ƃ��Ȃ��悤�ɁA�u���V�L�v�̍�҂��N�Ȃ̂��A�悭�����Ă܂��A�D�v�̐����ƁA����̌��������Ƃ����Ă܂��ˁA�܁A����͂Ƃɂ����A���̗Y��ȋ�z�͂Ƃ������̂́A�����ɐ��ꂽ��Ƃ̏��b������z�ȂǂƂ͂Ă�ŃP�^���Ⴄ�ȁB�܂������V�ߖ��D�ł���B �@����ǁA���́u���V�L�v���A�����ǂ�ł݂�ƁA�������낢�̂́A�S�҂̌ܕ��̈ꂮ�炢�̂Ƃ��떘�ł��傤���B���Ƃ͂ǂ����ʔ����Ȃ��B�R���A���̋�z�͂�痂����́A���Ƃ������̉Ȋw�҂��d�q�A�ʎq�����āA���݂����Ă��閲�Ƃ��C�G����قǂȂ���ł���B���m�̎l���̈�Ƃ�����킯�ł��ˁB�ɂ��ނ炭�́A�O���Ȍ�ɂȂ�ƁA�����O���̏o�v�Ƃ��Ȃ���@�̂���Ԃ��ɂȂ�������āA�ދ��������o�����܂����A���N�����ɂ悭�������ɂ���ȑ啔�ȕ���ǂ��ƁA�c�����̓Ǐ��|�ɂ��A���Ȃ���A���Â����S����������ȁB �@�Ƃ���ŁA�����u���V�L�v�́A�����܂łɊт��|��|�Ă���Ă܂����A���������ɂƂ��ď�������ǂ��Ȃ邩�Ȃ�āA���܂���z���ق����܂܂ɂ��Ă݂���ł��B �@���Ƃ������̔��l�����̐��i�́A����l�̂���̒��ɂ�������̉����ł�����ˁB�O���@�t���V���Ɍo�����߂ɂ䂭��]���A���ɂ���A�������߁A�l�ނ̕����ɂ�����錴�����̂��ƂɂȂ�ł��傤�ȁB�l�ނ����������g�����g��Ȃ����Ƃ����̂����X�g�ł����ł��傤�B��悭�킯����ϐ�����F�́A�^���̏ے��Ƃ��A���̋�Ƃ��ɂȂ�܂��ˁB�������ƍ����Ƃ́A����ꒇ�Ԃ̌���l�ł��B�������������݂ŁA���̌�������ɗp���āA��\���I�̎O�琢�E��ɂ���B�n���͂������A�n������n��A�V�ォ���V�܂ł�啑��Ƃ��Č�����������̂����鐢�Ԃ�������Ǝv���B�v�z�A����慎h�A�������͋�����牘�E�܂łˁA�ђ��q�̒��܂ŏ������Ȃ��ł����B�l�̋�z�Ȃł��c�c���⍡�͏����͂��܂����A���������Ƃ���ł��ˁA������̖т��āA�Ӄb�Ɛ�����������A�ϐg�̏p���s������A�ނ�p���āA��x�͏��̂̎q�{�ɂ�����Ă݂����Ȃ�Ďv���܂��ˁA���Ƃ������l�Ԃ̐�������q�ɖ߂��āA��������ďo�������Ă݂����B�܂����ɏo�Ȃ��q�{�̒��ŁA�ĂƁA�l�Ԃ��Ă������̂̏o�����l���������Ă݂����悤�ȋC�����܂��ˁB�����Č��s�̐��������Ƃ������̂�牽�X��`�ȂǂƐ�ΓI�Ɏv���Ă�����̂��A�ʂ��Ăق�Ƃɐl�Ԃ̎Љ�̕邵���ɍD�K�Ȃ��̂��A�ǂ����Ȃ�Ă��Ƃ��A���ɍl�������Ă݂�킯�ł��B �@����A����Ȃ��Ƃ��]���Ă��A����ς菑���̂͂ނ��������ȁB�꒩��[�ɂ͂��Ȃ��ȁB��z���Ă�́A�������������u�ɋ킯��悤�Ȃ���ŁA�Ƃ߂ǂ��Ȃ����A���ɕԃb�Ă݂���A�@���̎�̃q�����킯�Ă����ɉ߂��Ȃ��������Ă����悤�Ȃ���ł��ȁB�c�c���������̉Ắu���V�L�v����Ɍ��Ƌ��ɍG�喳�ӂ�V�т܂�����B �@�u���V�L�v�ɂ́A���ɏ����ꂽ�u�㐼�V�L�v�����邯��ǁA�u�㐼�V�L�v�͂܂�Ȃ��B�u�����F�鍳�v�̗ނŁA�����Ȃ��ł��ˁB�܂��A�����́u���V�L�v�ɂ́A�j���̎�{�������ł���B��O�S�N�̐́A�哂�̒�������A���̍��̒���������ʂ��āA�\���N������ň�x�֍s���������O���@�t�̗��s�L������Ȃ�ł��B���́u�哂����L�v�͎O�����g�̋L�^�Ƃ����Ă邩��A�قƂ�ǎj���ł�����ˁA��������R����j�����Ƃ��āA����Ȗz������܂��z����������ł�����A���Ɏ��R���G�ȑz���͂ł��A������嗤���w�Ƃ�������ł��傤�A�ƂĂ�������Ƃ̓��]�ł͂���܂���ˁA�h�����܂��ȁB |

|

���J�F�g�Y(1900-1962)�u�w���V�L�x�̖��v �u���Y�t�H�v1943�i���a18�j�N1��1�� �@�q���̍��ǂ{�̒��ŁA��Ԉ�ۂɎc���Ă���̂́A�w���V�L�x�ł���B �@�����O�\�N���O�̘b�ł���A���Ɏ������̈�����k���̕Гc�ɂɂ́A���̍��͎q���̂��߂̖{�ȂǂƂ������̂͂Ȃ������B(����) �@�Q���U�����𗊂�ɓǂ߂�悤�ɂȂ������ɁA�ŏ��ɂƂ������̂��w���V�L�x�ł������B���̍��ɂȂ��āA�v���Ԃ�Ŏ�ɂ��Ă݂�ƁA��������A���֕��F(�Ȃ�Ԃ��イ)�Ƃ��A����(�����炢)���Ƃ������悤�Ȃނ�����������t�o�ė���B����������(����)�̑���������t����ŁA���Â炪������������悤�ȕł��A�����ω�(�ւ�)�Ɛ_��̍��̔��̂悤�ɁA�c���S�����������B �@�ʔ����͖��ނł������B�w�Z����A��ƁA��(����)�����o���āA�ÎG�����̔��̂��̂̂��������܂ꂽ���������̏�Łw���V�L�x�ɍ��������āA�[��̎������������B���ł��������Â��l�����̕Ћ��ɂ́A�[�ł������K�ꂽ�B���̖K��ɂ�āA�{��Ў�ɂ��ۂɈڂ��čs�����B�ӂƊ��������ƁA��ꂽ��ɁA�����O�̖Џ@�ւ̗��N�₩�ɂ������B �@�����̋���杂ł���Ƃ����w���V�L�x���A����قǖ����I�Ɋ�����ꂽ�̂́A���͋C�̂������������B���̍��̉���̋����Ƃɂ́A�܂�����Ꝅ����������̓����������c���Ă����B �@��ԉ��̘Z���(��)���A���d�̊ԂɂȂ��Ă����B���d�̊Ԃ͒��ł����Â������B�Ƃɕs�����ȑ傫�����d�͋����������Ă��āA�����̓�����邭����ƁA���Ԃ����̓��w���A�����ƌ����Č������B(����) �@���X�������ڂ����Ɩ��邭�Ȃ�ƁA���d�̒��̕������́A�F�X�ȋ��F(����)�̕��l�̊|�����̂��A�����Č������B�����������̂������オ���������̂Ƃ͊������Ȃ������B |