学而第一

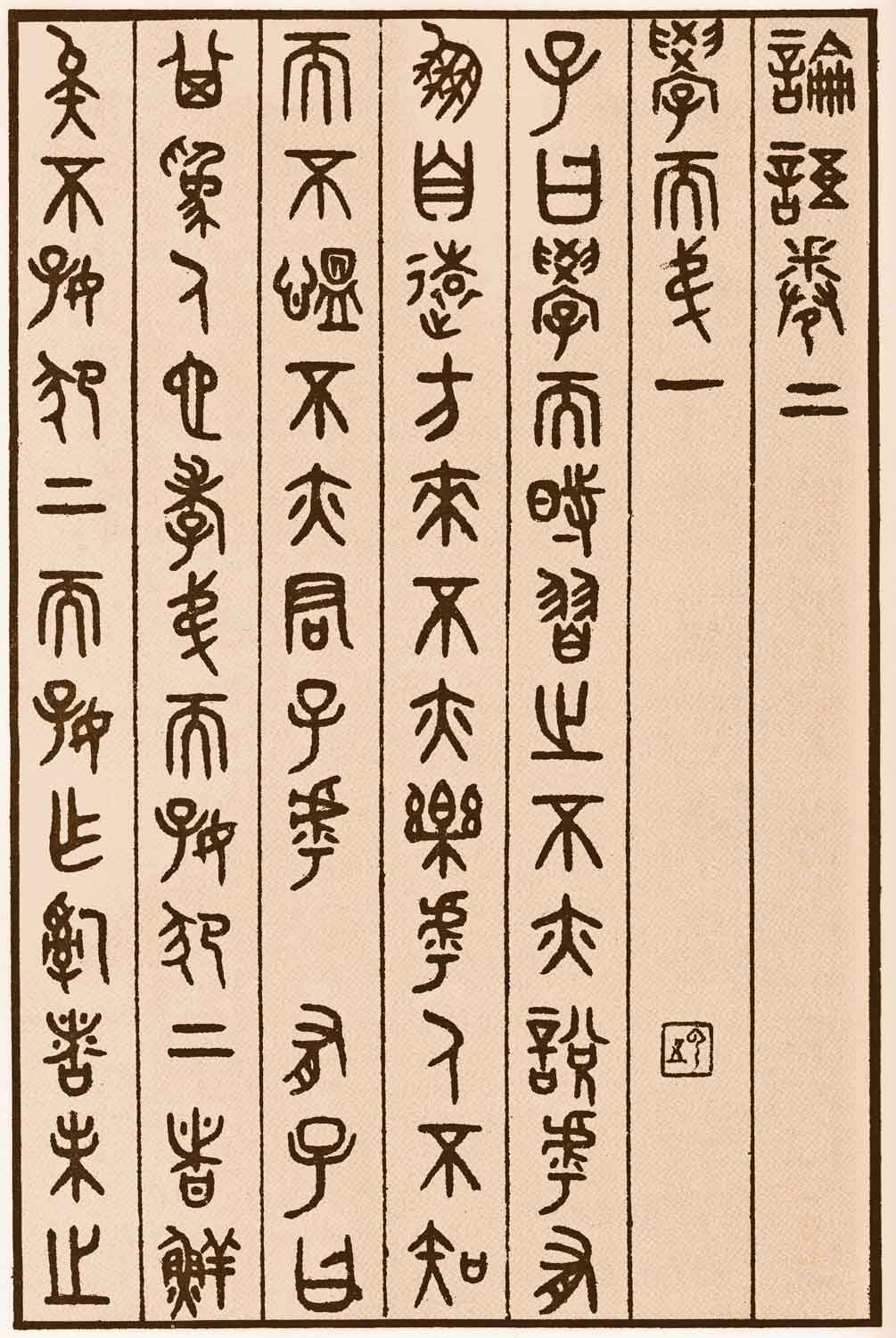

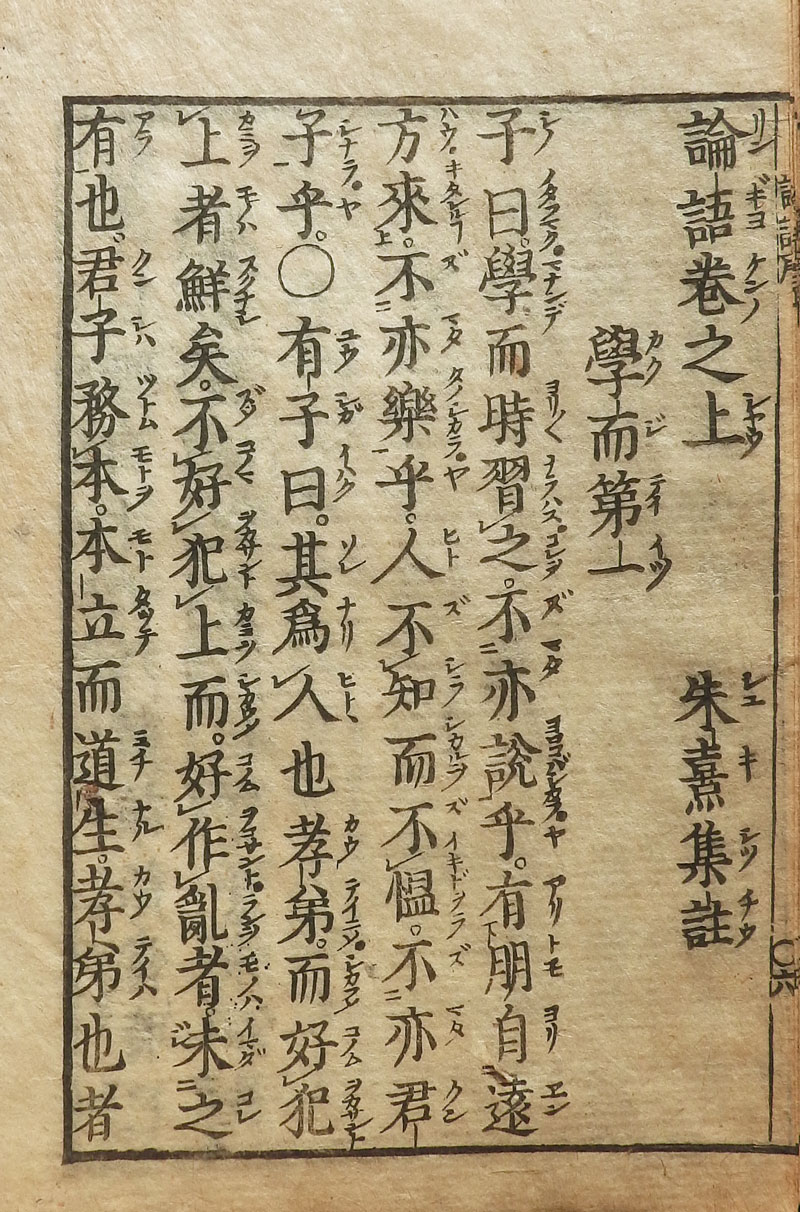

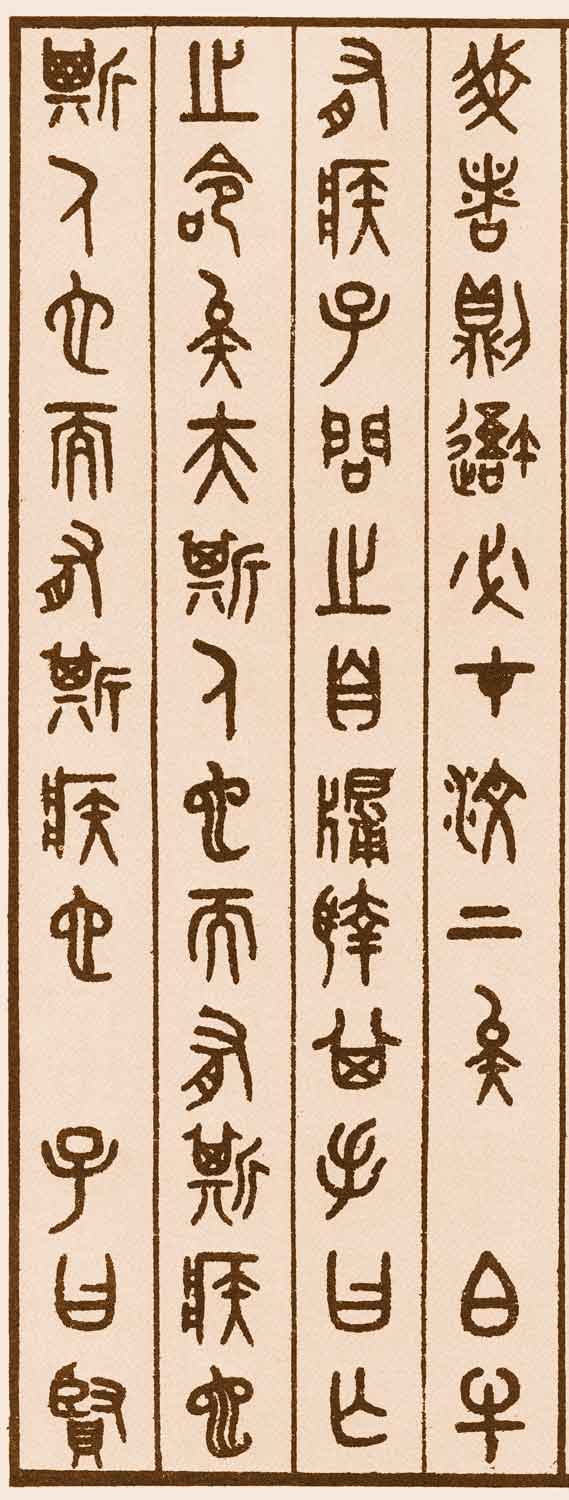

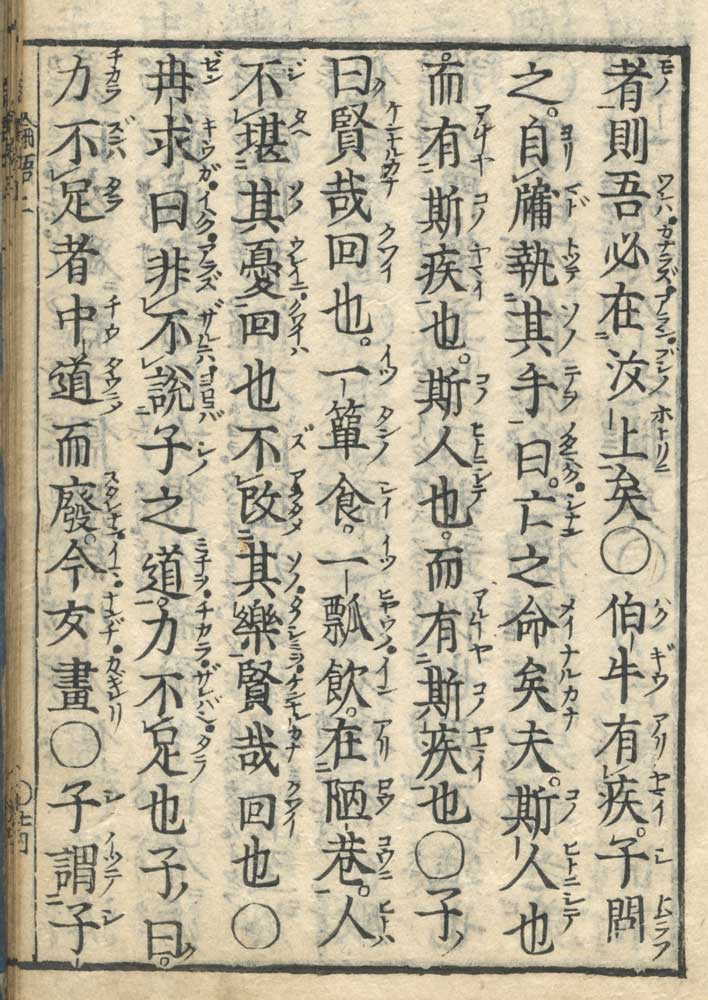

学而第一| 『呉大澂 篆書 論語』より | 江戸時代の和本の『論語』より |

|---|---|

|

|

| 漢文 | 子 | 曰 | 「学 | 而 | 時 | 習 | 之、不 | 亦 | 説 | 乎? ・・・」 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 現代中国語 | 孔子 | 説 | 「学習了(知識)、 | 然而 | 按一定的時間 | 温習 | 它、不 | 也 | 高興 | 嗎? ・・・」 |

| 孔子说:“学了又时常温习和练习,不是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不是很令人高兴的吗?人家不了解我,我也不怨恨、恼怒,不也是一个有德的君子吗?” |

| The Master said: “Isn't it a pleasure to study and practice what you have learned? Isn't it also great when friends visit from distant places? If people do not recognize me and it doesn't bother me, am I not a noble man?” |

雍也第六

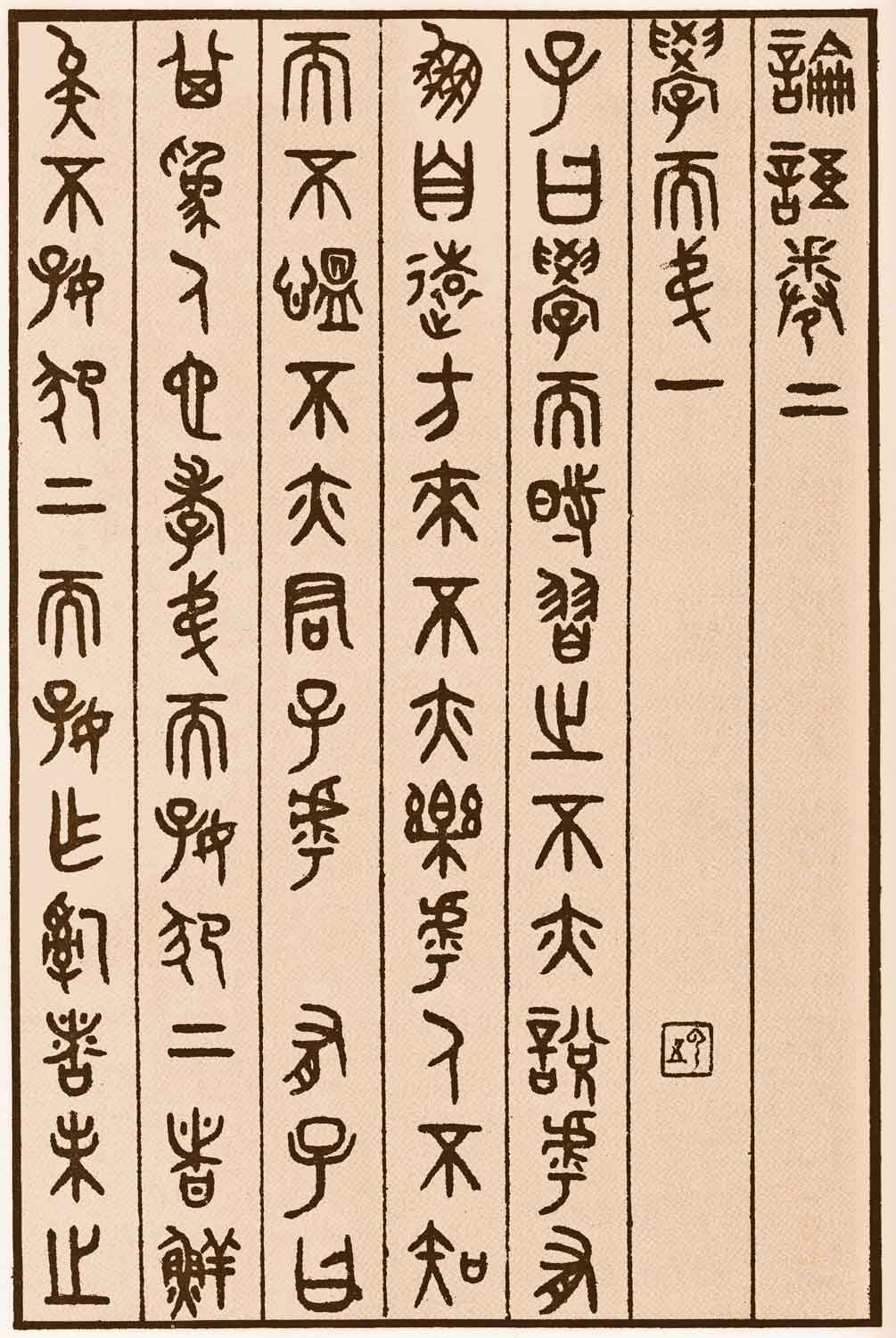

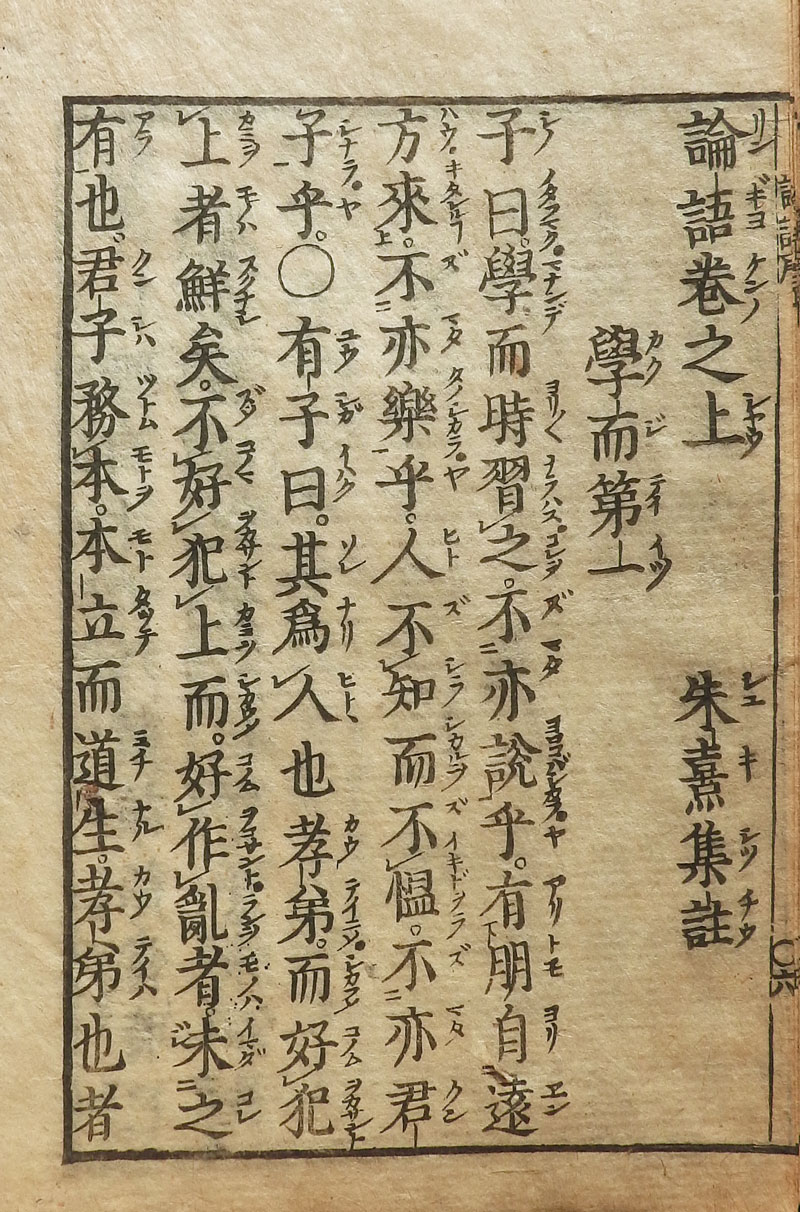

雍也第六| 『呉大澂 篆書 論語』より | 江戸時代の和本の『論語』より |

|---|---|

|

|

素読、侍読(侍講)、講釈、会読、訳読

素読、侍読(侍講)、講釈、会読、訳読|

其の当時は一般に百姓や町人には、学問などは必要がないとせられておつたにも拘らず、父晩香は、今日の世に立つにはどうしても相当の学問がなければならぬといふので、六歳の頃から父は私に三字経の素読を教へられ、大学から中庸を読み、論語まで習つたが、八歳頃から従兄に当たる手計村(てばかむら)の尾高惇忠(おだか・あつただ/じゅんちゅう)氏に師事して修学した。維新前の教育は、何れも主として漢籍によつたもので、江戸表などでは初めに蒙求とか文章物を教へたりしたやうに聞き及ぶが、私の郷里などでは、初めに千字文三字経の如きものを読ませ、それが済んだ処で四書五経に移り、文章物は其後になつてから漸く教えたもので、文章軌範とか、唐宋八大文の如きものを読み、歴史物の国史略、十八史略、又は史記列伝の如きものを此間に学び、文選でも読めるまでになれば、それで一通りの教育を受けた事にせられたものである。 私の師匠である尾高惇忠の句読の方法は他の師匠と多少趣を異にして居り、初学の中は、一字一句を暗記させるよりは寧ろ沢山の書物を通読させて自然と力をつけ、此処は斯ういふ意味、此処は斯ういふ義理であるといふ風に、自身で考えが生ずるに任せるという遣り方であつたから、尾高に師事してから四、五年の間は、殆んど読むことだけを専門にする有様であつたが、十一、二歳の頃になつて朧気ながら其の意味が分かるやうになつたので、初めて幾らか書物を読む事が面白くなつて来た。 |

広瀬淡窓(1782-1856)「論語三言解」

広瀬淡窓(1782-1856)「論語三言解」|

『論語』顔淵第十二 子貢問政。子曰「足食、足兵、民信之矣。」子貢曰「必不得已而去、於斯三者何先。」曰「去兵。」子貢曰「必不得已而去、於斯二者何先。」曰「去食。自古皆有死。民無信不立。」 子貢政を問ふ。子曰く「食を足し、兵を足し、民、之を信にす」と。子貢曰く「必ず已むを得ずして去らば、斯(こ)の三者に於(お)いて何をか先にせん」と。曰く「兵を去らん」と。子貢曰く「必ず已むを得ずして去らば、斯の二者に於いて何をか先にせん」と。曰く「食を去らん。古(いにしえ)より皆死有り。民信無くんば立たず」と。 |