HOME > 授業教材集 > このページ第8回中国語教授法研修会 Possibilities for Cross-Curricular Chinese Language Education

イベントの概要

科目横断型授業の背景 授業の例

「包餃子」式のみんなで作り上げる授業

課題の設定 :パフォーマンス

教材の選定 :中高生時代の学習内容の活用

発音の練習 :「信、達、雅」

楽曲の選定 :両国の伝統

ふりつけ :手話

リンク

参考資料「中国手話と日本手話」

● イベントの概要 北陸大学 太陽が丘キャンパス1号棟09:40 受付開始10:10-11:10 講演Ⅰ「科目横断型中国語教育の可能性」

https://extension.hokuriku-u.ac.jp/koushi/news/014611.html より引用。閲覧日2024年6月22日

【募集案内】第8回中国語教授法研修会のご案内第8回中国語教授法研修会スケジュール 第8回中国語教授法研修会ポスター

● 科目横断型授業の背景

コンバージェンス:convergence 多分野収斂

漢文の故事成語「伊尹(いいん)の土功」──『淮南子』(えなんじ)斉俗訓

を知ることが有効。 http://katotoru1963.livedoor.blog/archives/25353303.html 【原漢文】故伊尹之興土功也、修脛者使之蹠钁、強脊者使之負土、眇者使之准、傴者使之塗、各有所宜、而人性齊矣。胡人便於馬、越人便於舟、異形殊類、易事而悖、失處而賤、得勢而貴。聖人總而用之、其數一也。

さまざまな分野の人々が、土木工事という一つの目的のため、それぞれの長所や特技、知識を活用する。→多分野収斂:コンバージェンスhigashiajia-disabled.html こちら )座学 が中心。実習 が中心。中学校学習指導要領(平成29年告示)PDF 」の科目名。各教科:国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、外国語

参考 文科省公式 トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 学習指導要領「生きる力」https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm 科目横断型中国語 、など)

明治大学 法学部・アジア文化(I・Ⅱ、Ⅲ・Ⅳ) by 魯大鳴先生 https://www.obirin.ac.jp/event/year_2023/r11i8i00000a4lj7.html https://fukuijin.net/ https://www.youtube.com/@JH9LYE/videos https://www.youtube.com/watch?v=OREx1L5rnoE 【番外編B 静夜思 李白 訓読 中国語朗読 中国語吟唱 龚琳娜版】https://www.youtube.com/watch?v=UbkQME5cM0E 【『静夜思』(龔琳娜 調)(日中バイリンガル詩吟 第4作)】

● 授業の例包餃子 式授業」の例。

結果(成果)よりも、それをみんなと作り上げるまでの過程を楽しむことを重視する。

参加者ひとりひとりの個性を尊重し、出来不出来は問わない。

参加者相互の交流と雰囲気を楽しみながら学ぶ。

という精神を大事にする。

課題の設定:今回はパフォーマンスを

教材の選定:どの漢詩にするか?

発音の練習PDFはこちら 】

楽曲の選定:さまざまな選択肢

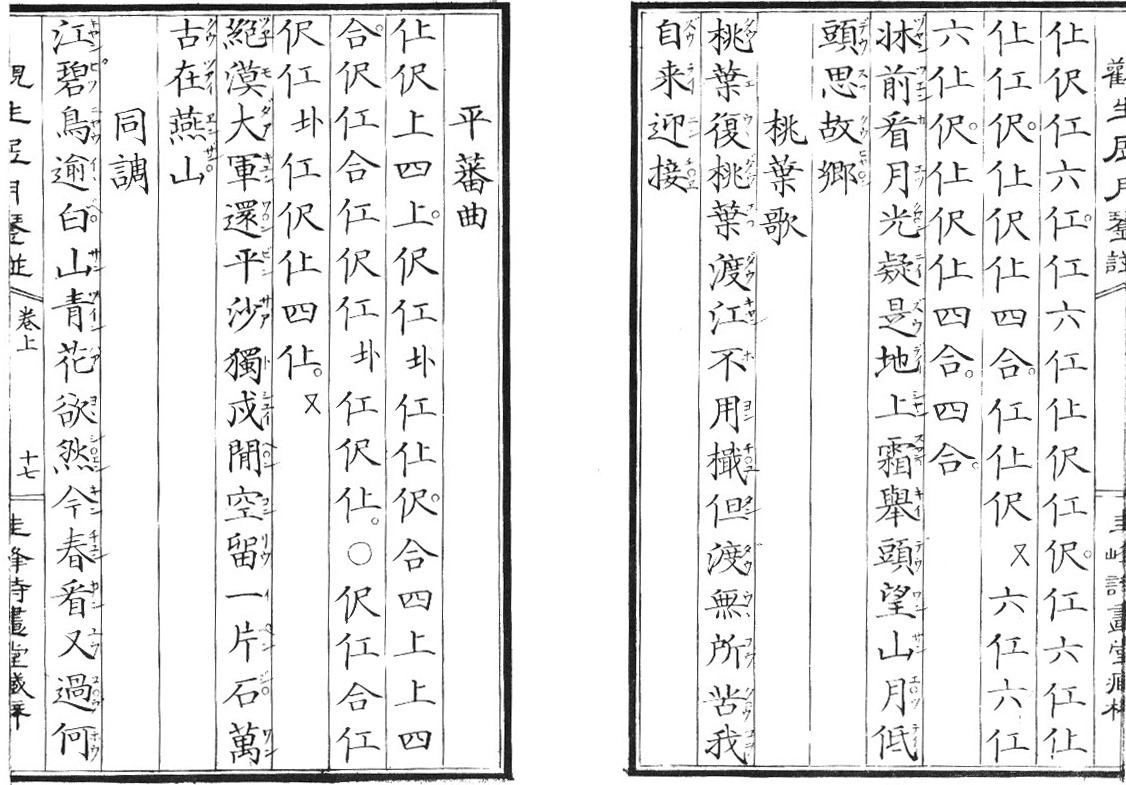

★趙元任(1892-1982)の詩吟:趙が書いた詩吟の楽譜(クリックすると拡大。以下同様)https://youtu.be/44ibKpgfUuU?si=DBGpimz0XUVglUY9&t=38 (38秒目から)https://youtu.be/OREx1L5rnoE?si=YxOk-rec9SntswUC

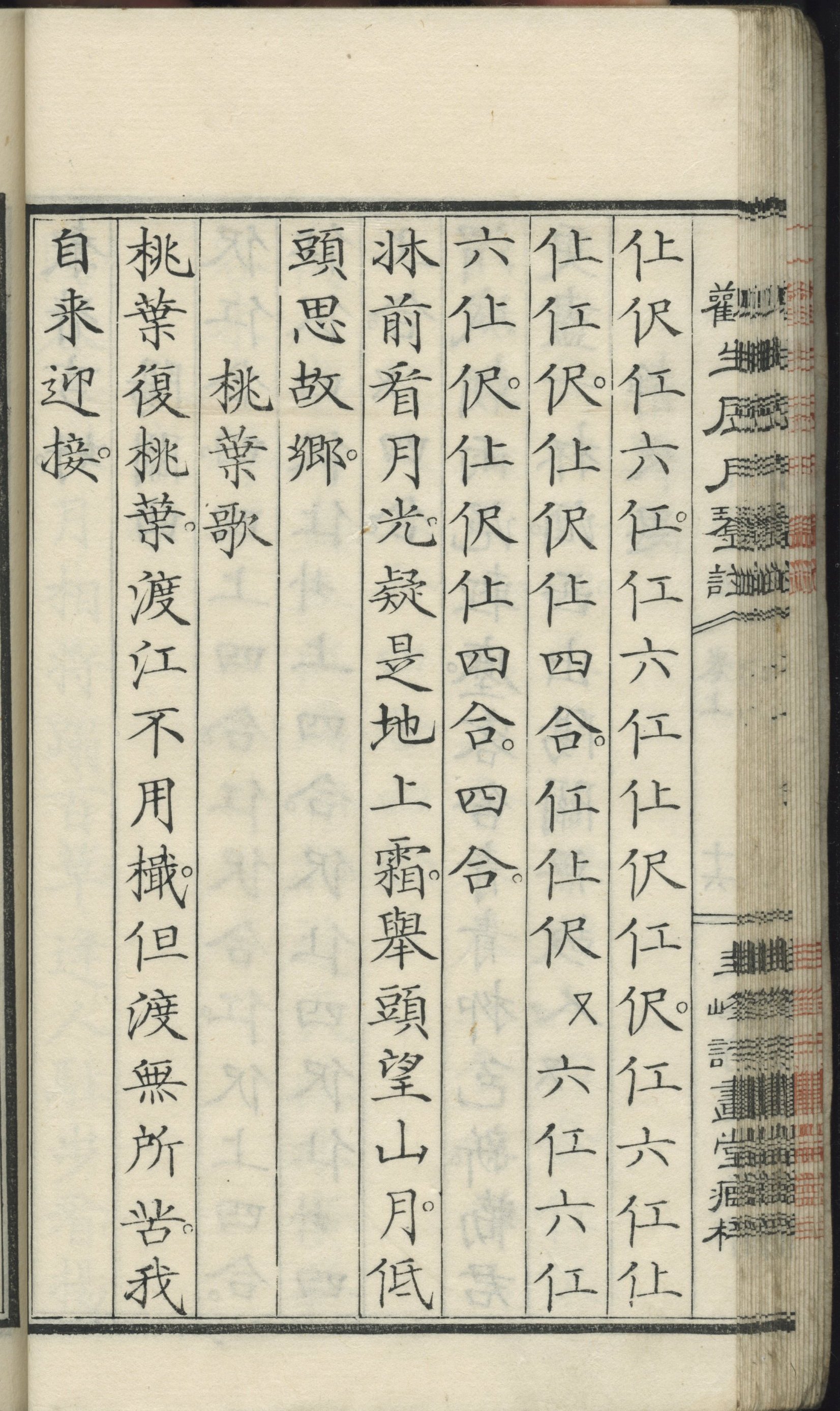

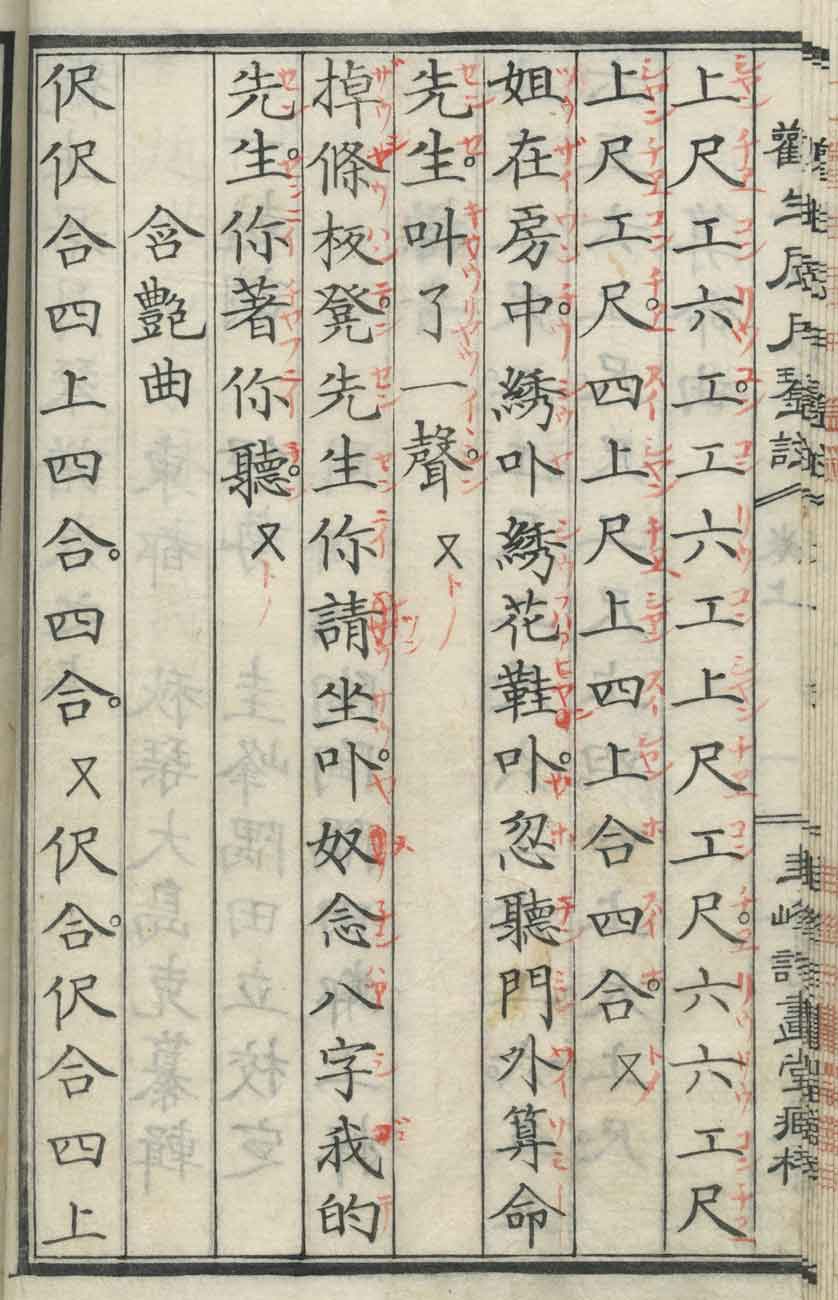

などを使うこともできる。20240223.html#04 )などへの理解の窓口となるよう、明清楽での「静夜思」を流用する。具体的には、大島克著『観生居月琴譜』(萬延庚申=1860年、伊勢の津刊)に収録する清・傅士然伝「唐詩五七絶譜」(singaku-fusizen.html#seiyasi )を流用。

★ C調(ハ長調)★ D調(ニ長調)https://www.youtube.com/watch?v=1XJR9KUvPL8 VIDEO

★ F調(ヘ長調)https://youtu.be/hEt152NT6XY?si=PfETZii8jB06jNun VIDEO

singaku-13.html )である。https://www.youtube.com/watch?v=2xpNxvOzWf4&list=PL6QLFvIY3e-mZdhXbQf6rzWF_ljlBTrBy VIDEO

姐在房中、綉呀綉花鞋呀、忽聴門外算命先生、叫了一声。

ふりつけ:手話も参考に

https://www.youtube .com/playlist?list=PL6QLFvIY3e-nkimLK4OF2_4TEk8Kn4uGk VIDEO

「手语小课堂:聋校姬老师用手语诵读《静夜思》」2020-05-28 22:03:18 長さ35秒https://www.bilibili.com/video/BV1Ci4y147gM/ https://www.bilibili.com/video/BV1FE411u7EQ/

https://meiji-univ.ap.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=86085d1f-c805-49c3-89a7-b1a900d0510edummy https://shouyu.bmcx.com/ こちら ]参考資料「中国手話と日本手話」(中検『中国語の環』) https://www.chunichi.co.jp/article/809528 閲覧日2024年6月25日 より引用。

北信越地方の大学手話サークルが集まる交流会「はじめまし手」が19日、手話が使える喫茶店「とまり木」(金沢市武蔵町 )で開かれた。上達度などの区切りはなく、参加資格は「手話が好きなこと」のみ。石川に加え、富山や長野などから参加した6団体30人ほどの「手話友(しゅわとも)」たちは、日頃の練習の実践機会として、手話で広がる会話に花を咲かせた。 引用終了https://www.www.hokuriku-u.ac.jp/about/fifty/alumni/person19.html 閲覧日2024年6月24日 より引用。学生時代の思い出言葉を学び、教えるという経験は、今の仕事の基礎になった と思います。 引用終了https://www.acoffice.jp/hruhp/KgApp?resId=S000314 手話言語 ・障害者コミュニケーション施策推進協議会 委員https://www.acoffice.jp/hruhp/KgApp?resId=S000288 site:www.hokuriku-u.ac.jp 手話 」検索結果国歌还可以这么唱,中华人民共和国国歌(手语版)来啦 」https://www.nhk.or.jp/handsign/searchJSL/ )やYouTubeなどを参考に、逐語訳的な「手話単語」を拾う。

ベッド(寝台) 前 見つめる 明るい(周囲) 月 光 疑う (地上→)あたり一面 霜 (頭をあげる動作) ながめる 山 (頭をさげる動作) 思う 故郷 明るい(周囲)

● リンク

● 参考資料 日本中国語検定協会『中国語の環』第127号(2024.9)p.17掲載予定の拙稿 (印刷中。「中国手話と日本手話」)。自己引用開始

中国手話と日本手話

自己引用終了

HOME > 授業教材集 > このページ

科目横断型中国語教育の可能性

科目横断型中国語教育の可能性

科目横断型中国語教育の可能性

科目横断型中国語教育の可能性