| �@ |

|

| �@ |

|

�w�R�w�@��w�V���x12��15��

�w�����H�ƐV���x12��9��

�P�[�^�C�S�i�i�Q�j����\�\���A�u�`�̖����ł��B

�w���o�V���x8��24���i�[�j

�@�u�����肵�Ă���ƁA������������v�B��ʌ�����s�̑���c��w�l�ԉȊw���B�i���c�O�����͋����ɏW�܂�����S�l�̊w���ɔ�����������Ɍ�肩����B���w���͏����d��Y�ƃO���[�v�Ƌ����ŁA�g�ѓd�b�����ƂɊ��p���������i�߂Ă���B

�@�i�������́u���u����_�v�ł́A�w���͋����ɓ���O�ɁA�w�Дԍ��Ɩ��O��E���ɍ����A�ʂɊ��蓖�Ă��Ă���J�����t���g�т����B�i�������́u�o�Ȃ����܂��v�̌��t�Ɠ����Ɋ��̏�̃o�[�R�[�h���B�e���đ��M�A���b�ŏo�Ȋm�F�͏I������B�o�ȃJ�[�h��_�Ăɔ�ׂĎ��ԂƎ�Ԃ��Ȃ���B

�@�����̖₢�����ɂ��w���͌g�тœ����𑗂�B�g�т���w�Z�̃T�[�o�[�o�R�ŋ����̎茳�ɂ���p�\�R���ɓ͂��d�g�݁B���܂ł����M�ł��Ȃ��ł���ƁA�����肵�Ă�����A���Ƃ��Ă��Ȃ����Ƃ���Ă��܂��B�w�������̑ԓx���������܂�C�����B

�@������w�̐쓇�������́u�����w�v�ł���N����A�o�Ȋm�F��A���P�[�g�����ȂǂɌg�т��g���n�߂��B

�@�u�č��̑ΊO���ς��Β������͉�������H�v�B�쓇�������̂���Ȏ���ɁA�w���͌g�ѓd�b�ʼn𑗂�B�O����ɂ̓A���P�[�g���ʂ��X�N���[���ɉf���o�����B�w�����g�тŎ��₷�邱�Ƃ�����B�쓇�������́u�w���̗���x��������A�u�`��i�߂₷���Ȃ����v�ƌg�ї��p�̃����b�g���w�E����B

�@�w���̔����͗l�X���B����o�c�w����N�̖ؑ����b����́u�����Ŏ���ł���̂����ꂵ���v�ƍD�ӓI�B����A���̊w������́u�u�`���Ƃɉ��@���ς������A�A�N�Z�X�Ɏ��Ԃ����������肷��Ȃǎg�����肪�����v�Ƃ����������B

�@���[���ɖ����ŁA���Ƃ͏�̋�\�\�B����܂Ŏ��Ƃ̖W���ɂȂ�ƈ��҈�������Ă����g�ѓd�b�����A�v�͎g�����̖�肾�낤�B����̎����ɋ��͂����p�i�\�j�b�N���o�C���R�~���j�P�[�V�����Y�i���l�s�j�̉����a�ȃV�X�e���c�ƃO���[�v�����́u�g�тɂ�鉓�u���Ƃ��߂������Ɏ�������v�Ǝ��M�������Ă���B

�y�}�E�ʐ^�z�g�т��g���Ď��Ƃ̎���ɓ�����w���i��ʌ�����s�̑���c��j

���Ɛ�]�A�O�Ղ�ǂ��i�k���N�̑f��@���{�̂܂Ȃ����j

�����V�� 2004�N07��18��

�@��25�N�ԑ������ݓ����N�l�̖k���N�ւ̋A�Ҏ��Ƃɑ��A���{���{��W���ǂ͂ǂ̂悤�ȍl���������Ă����̂��B���̈�[�������������A�쓇����E��������R�~���j�P�[�V�����w���������̏����J�����Ŗ��炩�ɂȂ��Ă����B�쓇���́u�A�Ҏ��Ƃɂ́A�ݓ����N�l���w�Ǖ��x����悤�ȑ��ʂ��������_�Ȃǂ��������畂���яオ�����v�Ƃ��Ă���B

�@�쓇���͊O���Ȃ��J��������2��Â̕����͂����B

�@���̂���57�N5���A���{�ԏ\���Ђ̈��v���Y�O���������ԏ\�����ۈψ���قɂ��Ă��d���̈�߂ɂ́A�u���N�l����k�ǂ���ɋA�҂���]���邩���n�߂�A�k���N�n�A�؍��n�c�̂̊ԂŐ������킪�n�܂�A�����ɂȂ�B�l�̈ӎu�͔閧�ɂ��Ă������Ƃ��s���v�ƋL����Ă����B

�@�����A�����Ԃ̐ڋ߂��x�������؍��͋A�҂̓����ɔ����Ă����B�d���́A�A�҂��n�܂�2�N���܂�O����A���Ԃ��b�l�̈ӎv�̏d�v�����������Ă������Ƃ������B���������Ƃ����߂�59�N2��

�̊t�c�����̎��_�ŁA���{���{�́u�l����̑[���v�Ƃ͕ʂ̍l�����������Ă����B

�@�J�����ꂽ�u�t�c�����Ɏ���܂ł̓�������v�Ƃ��������ɂ���B

�@�u�ݓ����N�l�͔ƍߗ��������A�����ی���Ă�����̂�8��1�疼�ɋy�ԁB�{�l����]����Ȃ�A�҂��������Ƃ���������ʐ��_�ƂȂ�A�^�}���ł����|�I�v

�@�u�k���N���y�э��������n���}�́i�A�҂��j�����Ȃ���A��l���̖��ڂŐ��{��h���Ԃ��Ƃ���B���̍ہA�F�߂邱�Ƃɐ��ݐ�A�ނ�̐����I�d������v

�@���ۂɂ́A�����I�v�f���炭�錡���Ȃǂ̑_�������������Ƃ��������킹��B

�@�A�Ҏ��Ƃ́A60�N�܂ł͖���̋A���҂���l�O��ɋy�B61�N�ɓ���Ƌ}���B���{���ł��u�s�[�N���z�����v�Ƃ̌������o�n�߂��B���N7��19���ɊO���Ȗk���A�W�A�ۂ��쐬�����u�k���N�A�ҋ���X�V���Ɋւ���H����c�̌��v�ƒ����镶�]�ɂ́A�u�V����ʂ���k���N����̍H����p�������邱�Ƃ͍D�܂����Ȃ��v�Ƃ����ӌ����L����Ă���B��c�ɂ͌x�@����������������o�Ȃ��Ă����B�����̍H�슈���̎��Ԃ͕s�������A�������ǂ��k���N�́u�H��v���x�����A�n�܂��Ė�2�N�������i�K�Ŏ��ƂɌ��O������Ă������Ƃ��݂ĂƂ��B

�@���ʓI�ɂ́A�����ԏ\���͓����A�k���N������Ă�������̖��C�������ɍ��ӂ����B

�@�k���A�W�A�ۂ̕����́u���艄��������グ�悤�Ƃ���k���N���Ɍ������������킹��v�Ɛ������Ă���B����A�A�҉^���𐄐i�������N���B�͎��Ƃ��u�W�c�A���v�ƈʒu�Â��Ă����B���{�����ƂƂ��ɕۊǂ���Ă������B�̕����u�A���҂ɑ�������R�X�v�j�v�i59�N4���j�́u���B�̎w���őc�����݂ɕK�v�ȕi�����Ă����v�ƋL���Ă���B�쓇���͎��Y�����Ȃǂ��u�W�c�̈ӎv�Ō��肳��Ă����v�ƕ��͂���B

�@�쓇���́u�A�Ҏ��Ƃ͌��������̂��Ȃ��Ŏn�܂����B����A���J���ꂽ��������́A�����̓��A�W�A�̑Η��\���̒��ŁA���{�Ɩk���N���l�����̐���������͂������ʂ������яオ��v�Ƙb���Ă���B

�m�g�j�w���͂悤���{�x�@2004�N7��13���@�ߑO5��40���E6��40���@

�@���f���掑���Ampeg�`����43Mb�ł��B�ɂȐl�ǂ����B�@�@download

�@�P�[�^�C�͍u�`�̖���

�@�@���ǂ��w���C����_��

�����V���@2004�N07��06�� �[���@�Љ� �y���É��z

�@���ƒ��Ɂu�P�[�^�C�v��������w���́A��w�ɂƂ��ĔY�݂̎�B����ȁu���Ƃ̏�Q�v���t��ɂƂ��āA�g�ѓd�b���u�`�ɗ��p���鎎�݂��n�܂��Ă���B�u���������̂̓C�������ǁA�g�у��[���Ȃ�C�y�Ɏ���ł���v�Ƃ����̂��ŋ߂̊w���C���B�w���̑ԓx�ɂ��A�ω����\��Ă���B

�@�����s������̖�����w�B�o�c�w���̌��㐭���w�̍u�`�̖`���ɁA����Ȏ��₪�o���ꂽ�B

�@�u�w�}���n�b�^���E�v���W�F�N�g�x�ɂ��Ēm���Ă��܂����H�v

�@�w����������ĂɁA�g�ѓd�b�̃L�[��e�w�ʼn����n�߂��B���\�b��A���d�̃X�N���[���Ɍ��ʂ��O���t�Ō��ꂽ�B�u�ڂ��������ł���v���S���A�u�S���m��Ȃ��v���T�U���������B���̌������Ɖ��J��Ԃ��ꂽ�B

�@������R�~���j�P�[�V�����w���̐쓇�������́A���N�S���A�g�т��u�`�ɗ��p���n�߂��B��p�T�C�g�ɃA�N�Z�X���ĉ���ƁA�����W�v�����d�g�݂��B

�@���̓��̃e�[�}�͍L���E����ւ̌��������v��i�}���n�b�^���E�v���W�F�N�g�j�B��Q�T�O�l���o�Ȃ��A�o�����g�тŎ��B�g�т̂Ȃ��w���͎��̏o�ȕ[�����A��Ԃ��啝�Ɍ���B���[���ł̎���ɂ����̏�œ�����B

�@�w���̔����͏�X���B�u�u�`���ʔ����B�g�т����ɒu�������œ{�鋳��������Ȃ��A����I�v�i�P�N�j�q�j�B�u���͂̊w���̍l�����킩���ċ����[���v�i�Q�N���q�j

�@���������͈ȑO����A�p�\�R���őo�����̎��Ƃ����Ă���A�u�g�т̕����ȒP���v�Ǝv�������B���k�����\�t�g��Ђ��������͂�\���o���B

�@�u�����ӌ��������A�w���Ƃ̋������k�܂����B�����ł��Ȃ��Ă����̊w���͎�������Ȃ����A���[���Ȃ瑗��₷���炵���v

�@����w�@��w�i���É��s��R��j�ł͂R�N�O�A�p��̍u�`�Ɍg�у��[�������p�����B�č��l�̉p��u�t�炪�A�w���̋��ȉp�P���T�O�O��I�яo���A�Ӗ���ᕶ��Y���ĂP���R�P�ꂸ�A��Q�T�O�l�̊w���ɂP�N�Ԕz�M���������B�u�ʊw�r���ɂ��o������v�u���[�����Ɠǂ܂��ɂ����Ȃ��v�Ȃǂƕ]���͏�X�B���т̏オ�����w���̊����́A���[���w�K�������������Ȃ������w������S�O�������������Ƃ����B

�@��p�������邽�߂P�N�Ԃ݂̂̎��{���������A�V�X�e�����l�Ă����č��l�̃N���X�g�t�@�[�E�n�E�U�[�������́A���t����A�����̏���T�_�̍u�`�ŁA�g�уT�C�g�Ŋw���ւ̃A���P�[�g�⎿��t�������Ă���B

�@�y�ʐ^���z

�@�g�у��[���ŏo�Ȃ��Ƃ�����A�w�����玿������肷����Ɓ������s������̖�����w��

�@�@�o�ȁE����u�s�b�v

�@�g�ѓd�b�A�u�`�ɐ��������Ⴆ�@�w��������X

�����V���@2004�N06��16�� �[�� �P�Љ� �y�����z

|

| �y�ʐ^�����z �g�у��[���ŏo�Ȃ��Ƃ�����A�w�����玿������肷����Ɓ������s������̖�����w�� |

�@59�N�ɔ�O������݂�

�@�@�A�����Ɓ@���{�����A���㉟��

�������@2004�N 6�� 2����

�u�ƍߗ������A�����ی앉�S�d���v

���A�����Y�����o���w���A�A������

�@���{�O���Ȃɕۊǂ���Ă������܋�N����n�܂����ݓ����N�l�̖k���N�ւ̋A�ҁA������A�����ƂɊւ���ɔ鎑������A���{�������Ƃ�l���̔����̉��A���ۂɂ͒Ǖ��[�u�Ƃ��Č㉟�����Ă������Ƃ�A���݂ł́u�A�����Ƃ͓��{�ԏ\���Ђɂ��s��ꂽ�v�Ƌ�������ݓ��{���N�l���A����(���N���A)���A�����A�S���Y�A��ʂ��đc���Ɏ����o�����Ƃ��w������ȂǑg�D�Ƃ��ċA���𑣂��Ă������ƂȂǂ����炩�ɂȂ����B�A�����ƂɎ���o�܂̈�[�𗠕t����M�d�ȕ����Ƃ��Ē��ڂ��ꂻ�����B

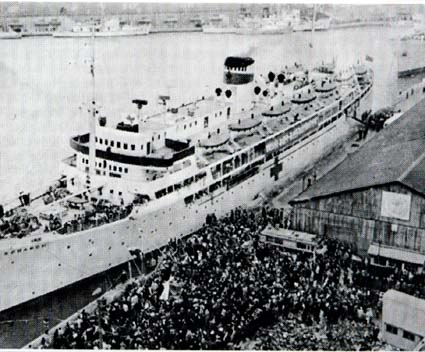

238����975�l���悹�Đ��ÂɌ����V���`���o�`����A���D��1�� �i�\�A�D�g�{���X�N���[1959�N12��14���j |

�@�k���E�l�����ڂ̒Ǖ�������

�@�@���叕������59�N�����ŗ��t��

�i2004.5.26�@���c�V���j

�@�{���́u������v�̗��R�c���{���{

�@�k�����ƂƂ́u�l����`�̖����肽�ݓ����E�ɑ�����{���{�ɂ��̂̂���������������v�Ƃ��邱��܂ł̐����A���̂قnj��J���ꂽ���{�̊O���s�������ʼn��߂ė��t����ꂽ�B���̕����͖�����w���R�~���j�P�[�V�����w���̐쓇�������������J�@�Ɋ�Â��A�J���������Ă������́B

�@�쓇��������01�N�W��20���ɊO���ȏ����J����ʂ��ĊJ���������s���Ă����B���̌��ʁA03�N10��31���܂łɑ����ɂ��Ė�2000�n�ɂ���ԕ��������J���ꂽ�B

�@�쓇�������͂����̕����̂����A���{���{���k�����Ƃ��t�c��������59�N�Q��13���O�ォ�璩�����ԏ\�����W���l�[�u��k���J�n�����S��13���܂ł́A�A�����Ƃ̈ӎv����ŏd�v���Ǝv���镶����550�n�ɂ��ĕ��͂����B

�@�Ȃ��ł��u�t�c�����Ɏ���܂ł̓�������v�Ƒ肵���ɔ镶���͍���A���߂Ė��炩�ɂȂ������̂Œ��ڂ��W�߂��B����������͊؍����{�̖Ҕ��ɂ�������炸�A�u�l���v�̖��̂��ƂȂ�Ƃ��ݓ����E�̖k�����Ƃ��}�������Ƃ�����{���{�́u�{���v�������Č�����B

�@������̓��@�́u������v�̗��R�������B�������́u�ݓ����N�l�̔ƍߗ��͓��{�l�̖�U�{�v�Ǝw�E�A�u�{���̑���������K�v�Ƃ���i�K�ɂȂ�v�Ɛ����B�����ی쐢�т��P��9000���тW��1000�l�ŁA�N�z17���~�̌o����ɂƒn���̕��S�ƂȂ��Ă���ƘI���ɍݓ����E�ւ̊��������ɂ��܂��Ă���B

�@�ē����ւ̌��y�Ȃ�

�@�ݓ����E�̖k�����Ƃ𐄐i���邽�߁A�k�ƌ����Ă������{�ԏ\���Ђ̈��v���Y�O���������W���l�[�u������{���ɑ������d��i59�N�R��24���t�j�ɂ��A���O�������́A�u�A�Ҏҁv�́u�ӎv�m�F�v���d���B��D���O�܂Ŋm�F��Ƃ�����K�v��������A�u�A�������𐳂����������Ă��邩�H�i��ɍĂѓ��{�ɗ����Ȃ����Ƃ�m���Ă��邩�H�j�v�Ȃǂ�₤�K�v��������Ă��邪�A���ۂ͏\���Ȋm�F��Ƃ͎��s����Ȃ������Ƃ݂��Ă���B

�@�쓇�������́u���炩�ɂȂ����ǂ̌��J������ǂ�ł��A�ē����ł���Ƃ͏����Ă��Ȃ��B�܂������̃����E�E�G�C�������B�������A�A�ҏ����̏d�v�ȈČ��ł���A�Ґ�ł̑ҋ��ɂ��Ē������ꂽ�`�Ղ��m�F�ł��Ă��Ȃ��B�i���{���{�́j���{�Љ�ɂ���������̒��N���ʂ����P����̂ł͂Ȃ��A���ʑΏۂ��̂��̂��������邱�Ƃ�I�������v�ƒ��߂��������B

�����@�k�����ƂƂ�

�@59�N12��14���ɑ�P���D��975�l�̍ݓ����E����悹�Đ��Í`�ɏo�q�����̂��n�܂�B�Ȍ�A67�N12���܂�155��ɂ킽��v�W��8611�l���k�ɓn�����B�������f�������̂́A71�N�T���ɍĊJ���ꂻ�̐��A�X��3000�l�i���{�l�z��҂��܂ށj�ɒB�����B50�N��A�ɓx�̕n���ƍ��ʂ̂��߁A�ݓ����N�l�͓��{�ŕ�炷���Ƃɍ���������Ă����B����ɏ悶�đ��A�́u�i���N�����`�l�����a���́j�������Â������̎Љ��`�c���v�u�n��̊y���v�ȂǂƎ����ɔ�����L�����y�[����W�J�����B

�@���c��59�N12���A�u�ݓ��؍��l�k�����Γ��������ψ���v�̖��O�Ő����\�B�u�ݓ��؍��l�̋����Ǖ����v�悵�����{�̐���ɕ֏悵�A���s�������̔ߌ��I�Ȏ��Ԃɒ��ʂ��A���ɖ������Ɠ��E�����炱�݂����镮�S���ւ��邱�Ƃ��ł����A�S���E�̌����Ȑ��_�ɑ��Ă��̖��̔@�����Ăёi���v���B

�؍��w��������x 2004.5.18

�@�����V�����P�W���A���{���{�Ɗe���Ԓc�̂��P�X�T�X�N����A�l����`�𖼕��ɐϋɓI�Ɏx�����Ă����ݓ����N�l�̖k���N���Ҏ��Ƃ́A���́u�n�����ƍߗ��̍����A����Y�܂��鑶�݁v��Ǖ��������ʂ������Ƃ̌�������B

�@������E�쓇���������ׂ��O���Ȏ����ɂ��ƁA�P�X�T�X�N�P�Q���P�R���t�̓��{���{�����u�t�c���F�v�́A�k���N���Ҏ��Ƃ����F�����ړI�ɂ��āu��{�I�Ȑl���ɂ�鋏�Z�n�I���̎��R�A�Ƃ������ێЉ�̒ʔO�Ɋ�Â������́v�Ɛ������Ă���B

�@�������A�쓇���������肵���u�t�c���F�ɒB����܂ł̓�������v�Ƒ�t����ꂽ�ɔ镶���́u�ݓ����N�l�́A�ƍߗ��������A�����ی�Ώۂ̉ƒ낪�P���X�O�O�O���тɂ��̂ڂ�A����ɕK�v�Ƃ����o��N�ԂP�V���~�ɒB����v�Ƃ�����u�{�l����]����ꍇ�i�k���N�Ɂj�A�҂����悤�Ƃ����̂��A��ʂ̐��_�ł���A�^�}���ł̈��|�I�Ȉӌ��v�Ƃ��A�k���N���Ҏ��Ƃ̐����I�ȑ��ʂ��������Ă���B

�@�܂��A���̕����́A�k���N���Ҏ��Ƃ̎����Ɗ֘A�u�i���𐳏퉻�Ɍ������j���؉�k���ĊJ���ꂽ��Ɏ��{����A�������傫�������ɁA��k�����f����Ă��鎞���ɁA�ł��傫�ȏ�Q�������v���邱�Ƃ����A�؍��̔������ӎ����A�}���ŏ��F�����Ƃ̎����𗠕t�����B�����A�k���N���Ƃ̌��ɂ����������{�ԏ\���ЁE���v���Y�O�������́A�T�X�N�R���Q�S���t�̓d��Łu�k���N���Ҏ҂炪�A�Ăѓ��{�ɖ߂�Ȃ��Ƃ̂��Ƃ�F�����Ă���̂��ǂ����A�m�F����K�v������v�Ƌ������Ă���B

�@����ɂ��āA�쓇�����́u�����A���{���{���k���N�A���҂ɁA���{�ւ̍ē����͂قڕs�\���Ƃ̎������B�����܂܁A�k���N���Ҏ��Ƃ�i�߁A�Љ�I�ȍ��ʂ{�I�ɉ������悤�Ƃ����A���ʑΏێ҂����炷���@�ŁA�����������悤�Ƃ������́v�Ƃ̌������������B

�@THE TRUTH COMES OUT:

�@�@Ulterior motive at work in '50s, '60s

The Asahi Shimbun�@(May 19,2004)

�@A repatriation program that resulted in tens of thousands of pro-Pyongyang Koreans leaving Japan decades ago to settle in North Korea was anything but altruistic, says a researcher who perused declassified documents from the period.

�@In fact, it was more of a de facto mass eviction under the guise of a humanitarian gesture, says Takane Kawashima, associate professor of political communication at Meiji University.

�@The repatriation program was initiated in part because of a high crime rate among Koreans, Kawashima said, quoting from one document.

�@More than 90,000 people, mostly Koreans brought to Japan before and during World War II, and their relatives, including Japanese spouses, went to North Korea between 1959 and 1984. Most left in the 1950s and '60s.

�@Kawashima analyzed about 2,000 pages of Foreign Ministry documents on the repatriation programs that he had obtained since August 2001 under the information disclosure law.

�@Records of the Cabinet endorsement of the program on Feb. 13, 1959, said repatriation was aimed at ensuring Korean residents' freedom to choose their place of residence ``on the basis of their basic human rights.''

�@But an annex paper to the Cabinet approval, which was among the recently declassified documents, reveals the real motive for encouraging Koreans to depart.

�@``The crime rate among Korean residents is high, and there are 19,000 households on livelihood assistance,'' it said. ``It costs 1.7 billion yen annually.''

�@It noted growing public calls to allow Koreans to return if they wanted, adding that ``such voices have become dominant in the ruling party as well.''

�@The political climate was also a factor in the program, which was staunchly opposed by South Korea.

�@Kawashima said the document suggested ``the largest obstacle should be cleared'' before talks resumed on normalizing bilateral relations with Seoul. If this was not achieved, it said the ``repercussions would be greater.''

�@Kawashima said the government also did not bother to confirm the intentions of the repatriates or explain the conditions for repatriation.

�@Masutaro Inoue, a Japanese Red Cross Society official involved in the negotiations to ship the Koreans, insisted that the terms be explained.

�@In a telegram sent from Geneva on March 24, 1959, Inoue wrote, ``Do they understand conditions for their return correctly?'' Inoue went on to ask if they understood they probably could never come back to Japan.

�@``These documents show the Japanese government back then pushed the project without telling repatriates there was little or no possibility for their coming back to Japan again,'' Kawashima said.

�@``Rather than eliminate discrimination, the government tried to resolve the problem by reducing the number of those discriminated against.''

�A�Ҏ��ƁA�T�X�N�����ɖ{��

�@�u�ݓ����N�l�͔ƍߗ��������v�ƋL��

�����V�� 2004�N05��18�� �[���@�Q�Љ�y�����z

�@�u�ݓ����N�l�͔ƍߗ��������A�A�҂��������v�B�T�X�N������{�����������Ďx�����A�ݓ����N�l�X���l�]���k���N�ɓn�����A�Ҏ��ƂɊւ���O���̈ꕔ���A�쓇����E�����叕�����̒����Ŗ��炩�ɂȂ����B�u�l���I�[�u�v�̖��ڂ̈���ŁA���{���{�̖{���Ƃ�������u������̒Ǖ��v�̑��ʂ����������畂������ɂȂ����Ƃ����B

�@�쓇�������͂O�P�N�W���A�����J�@�Ɋ�Â��A�O���Ȃɑ��ċA�Ҏ��ƂɊւ��镶���̊J���𐿋��B��Q��y�[�W�ɋy�ԕ��������������J����A�������������͂𑱂��Ă����B

�@���Ƃ�����Â����T�X�N�Q���P�R���t�́u�t�c�����v�ɂ́u��{�I�l���Ɋ�Â����Z�n�I���̎��R�Ƃ̍��ےʔO�Ɋ�Â��v�Ƃ�����ꂽ�B�������A����u�ɔ�v�w�肪�������ꂽ�s�������̒�����u�t�c�����Ɏ���܂ł̓�������v�Ƒ肵���t�����������������B

�@�������́u�ݓ����N�l�͔ƍߗ��������A�����ی�ƒ낪�P���X�琢�сv�Ǝw�E�B�u����ɗv����o��N�z�P�V���~�B�{�l����]����Ȃ�A�҂��������Ƃ̐�����ʐ��_�ƂȂ�A�^�}���ł����|�I�ƂȂ����v�Ƃ��Ă���B

�@�����͊؍����k���N�ւ̑��҂Ɍ������������Ă������߁A�u�i���𐳏퉻�̂��߂́j���؉�k�ĊJ��A�{�������{����������ă��p�[�J�b�V�����i�e���j���傫���̂ŁA��k�x��ɍő�̏�Q���������v�ƁA�����I�Ӑ}���������Ă���B

�@�����ɁA���Ƃ𐄐i���邽�߂ɖk���N���ƌ��������{�ԏ\���Ђ̈��v���Y�E�O���������W���l�[�u������{���ɑ������T�X�N�R���Q�S���t�d������J���ꂽ�B

�@����ɂ��ƁA��㎁�͋A�Ҏ҂́u�ӎv�m�F�v���d���B��D���O�܂Ŋm�F��Ƃ�����K�v���ƁA�u�A�������𐳂����������Ă��邩�H�i��ɍĂѓ��{�ɗ����Ȃ����Ƃ�m���Ă��邩�H�j�v�Ȃǂ�₤�K�v��������Ă��邪�A���ۂ͏\���Ȋm�F��Ƃ͎��s����Ȃ������B

�@�쓇�������́u�����̓��{���{���A�A�Ҏ҂̍ē����̉\���ȂǂقƂ�ǂȂ����Ƃ��B���Ď��Ƃ�i�߁A�Љ�̒��̍��ʂ���������̂ł͂Ȃ��A���ʑΏێ҂��̂��̂̌�����}����@�Ŗ��������߂��������Ƃ�������v�Ƙb���Ă���B