|

|

|

|

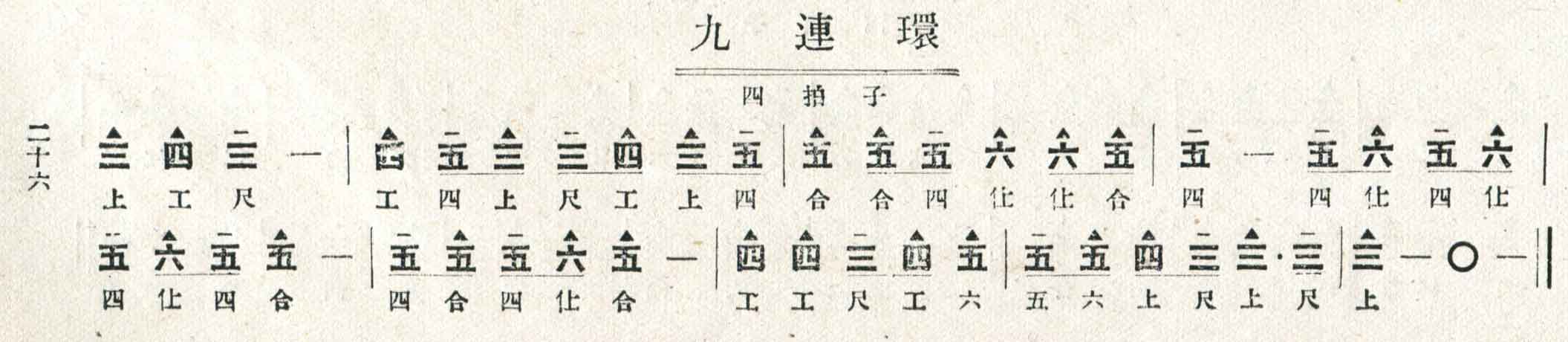

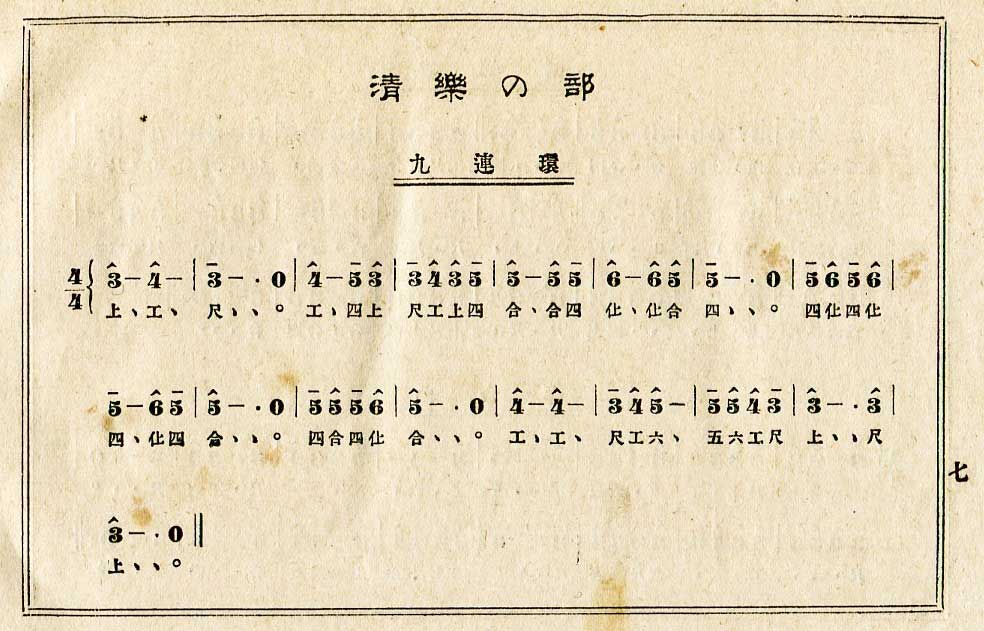

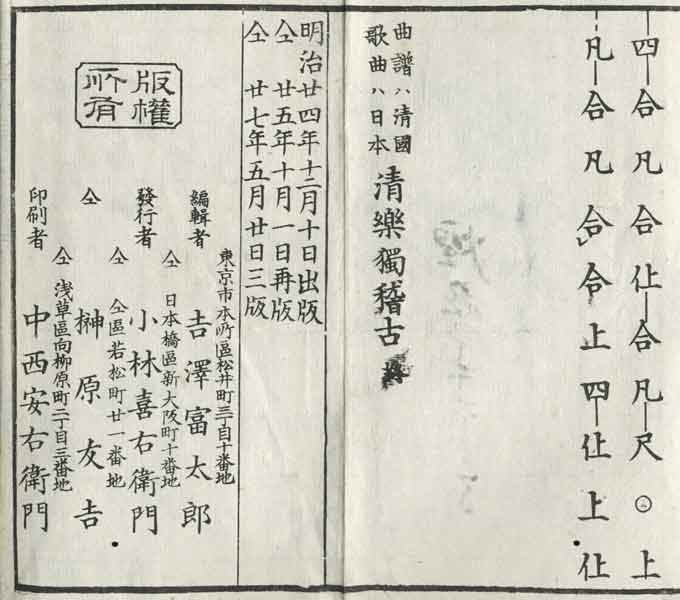

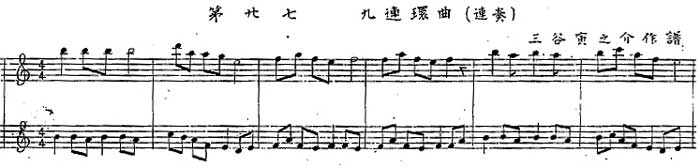

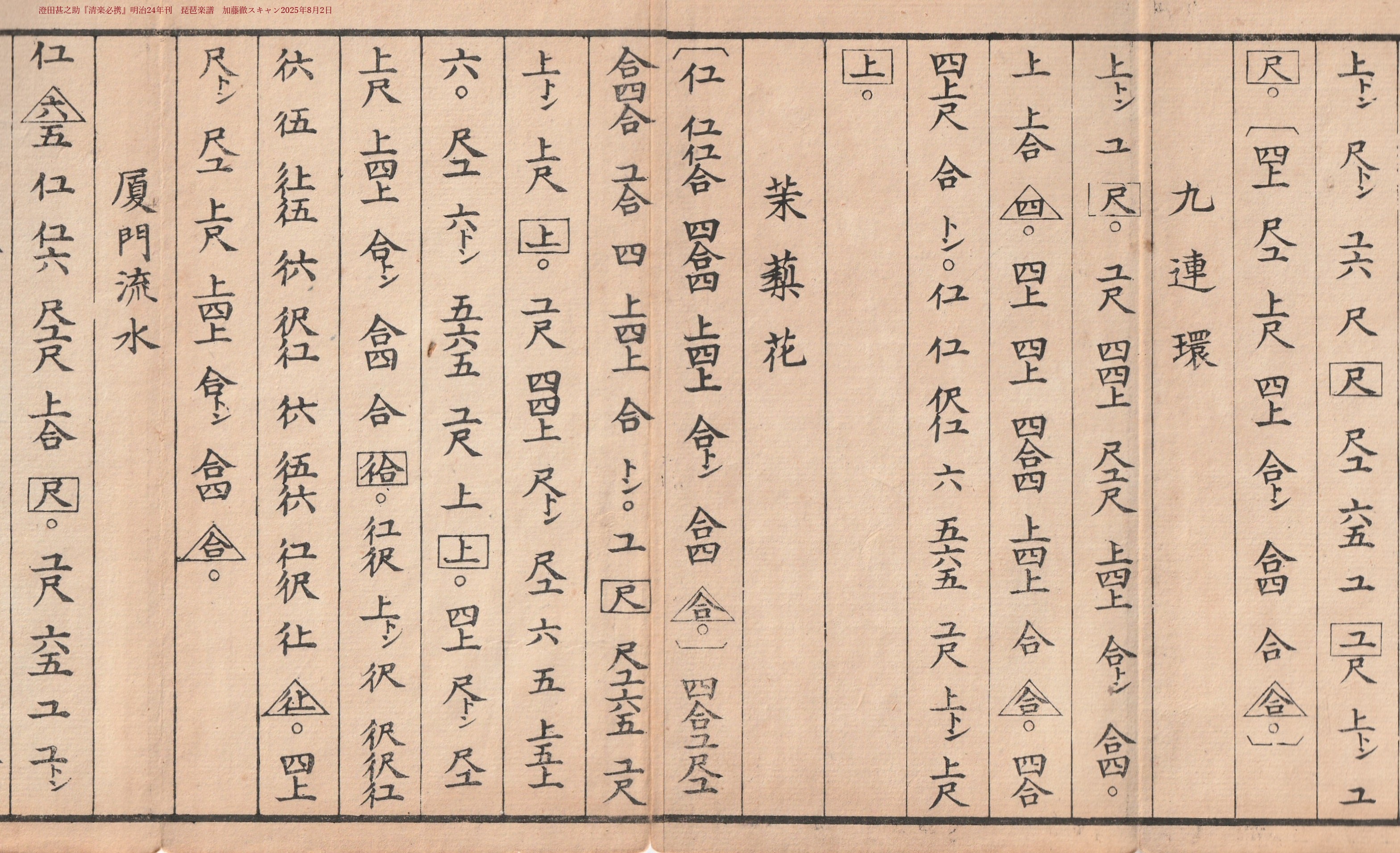

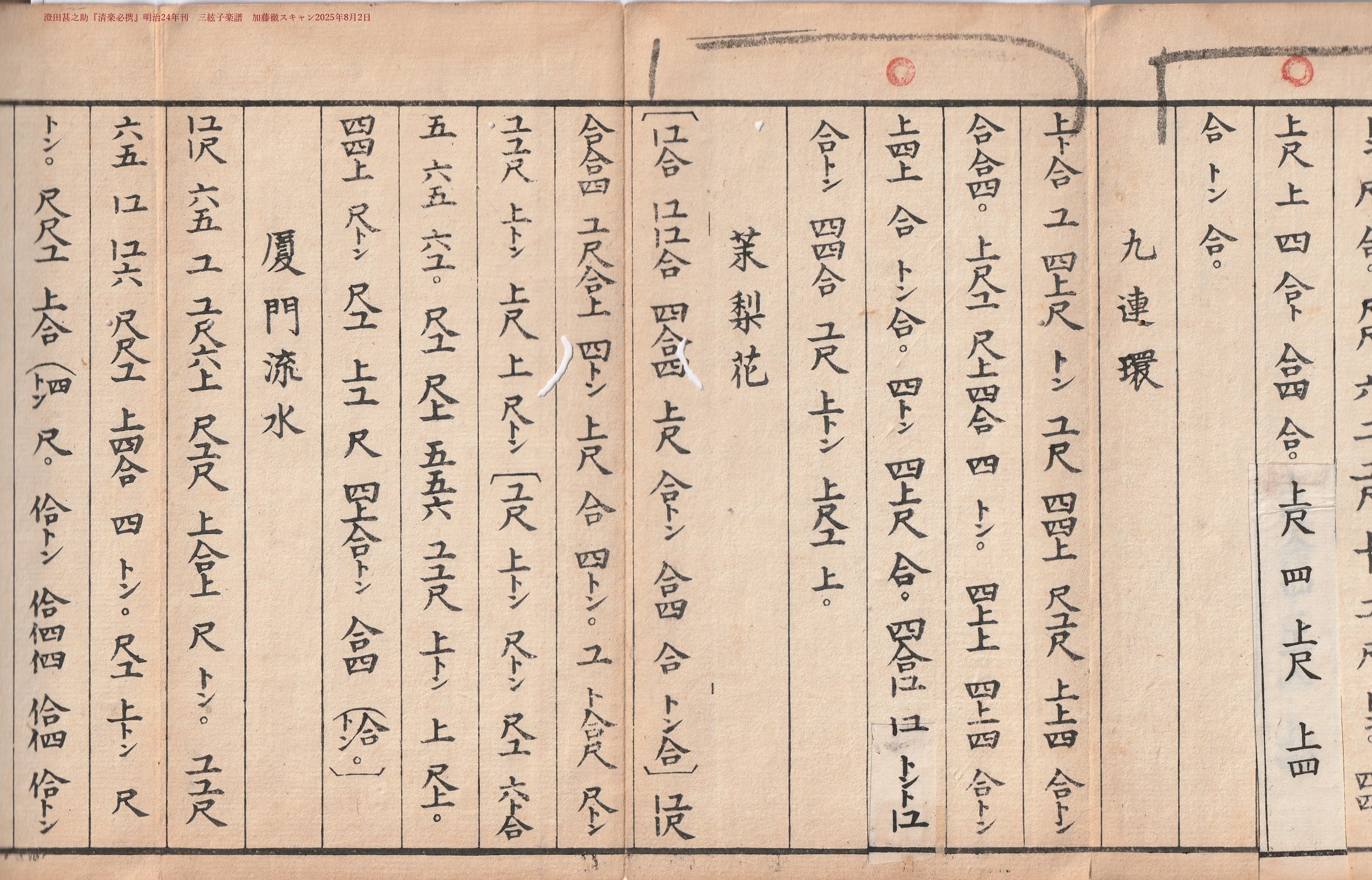

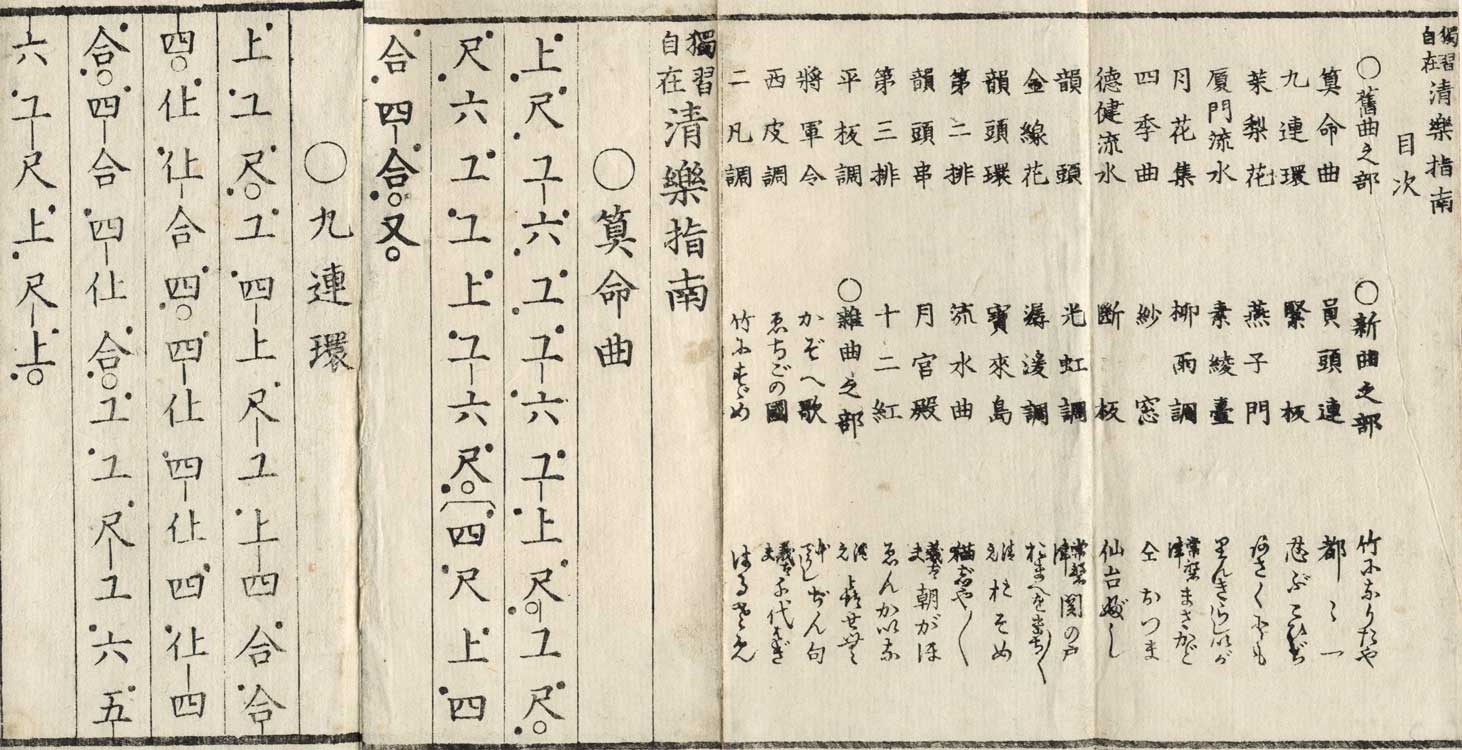

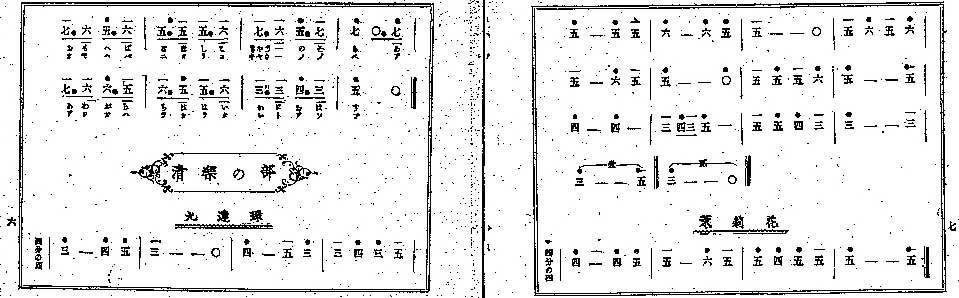

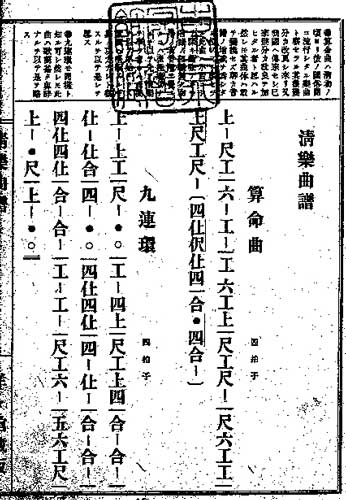

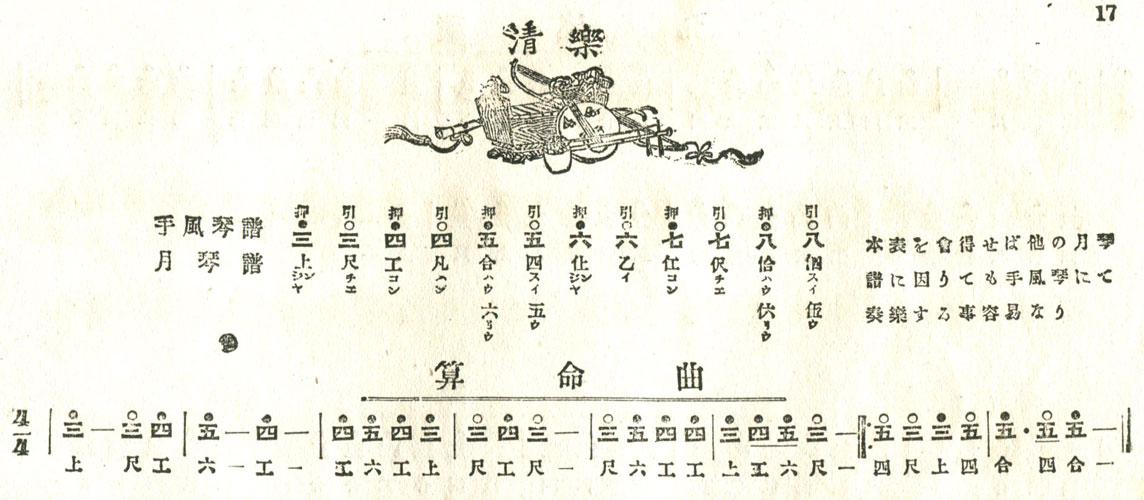

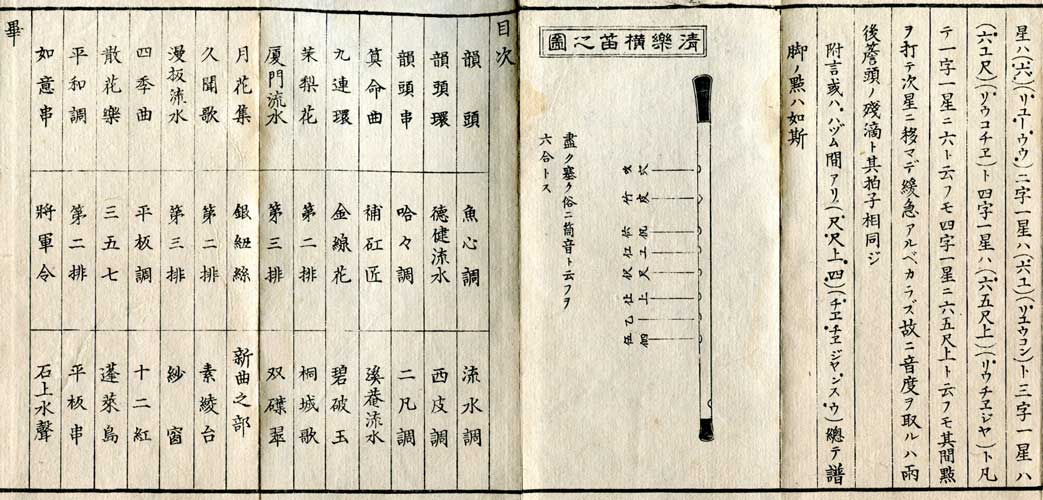

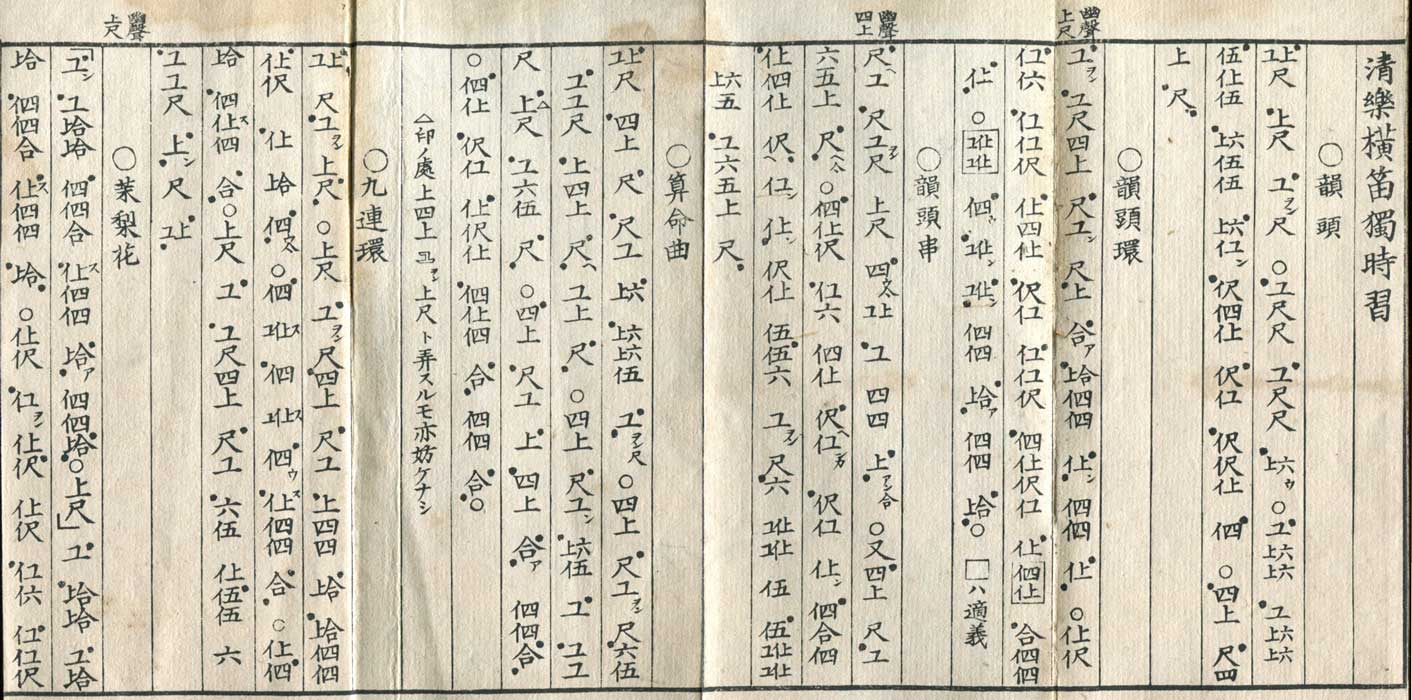

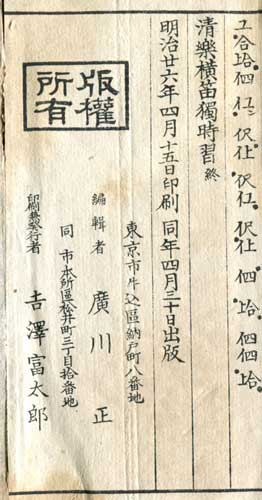

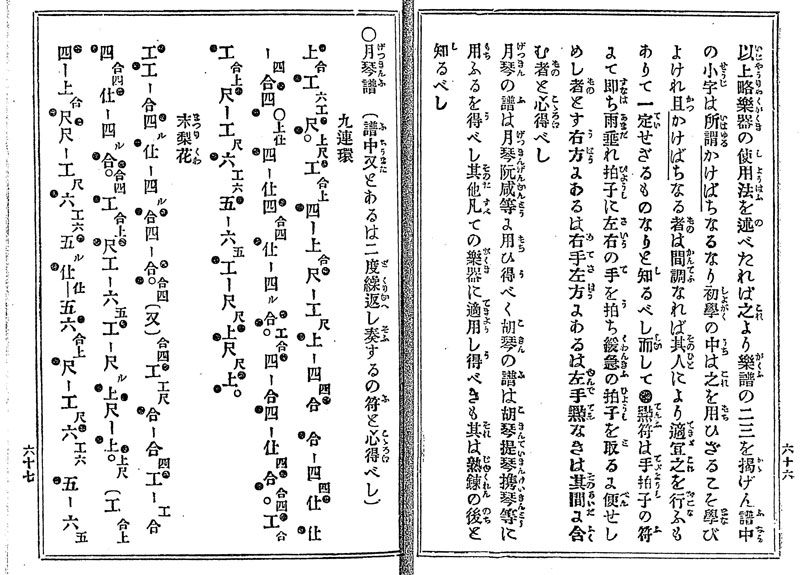

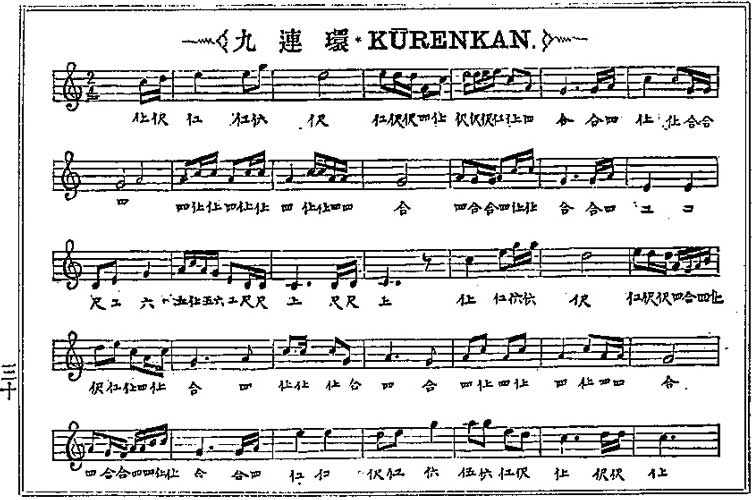

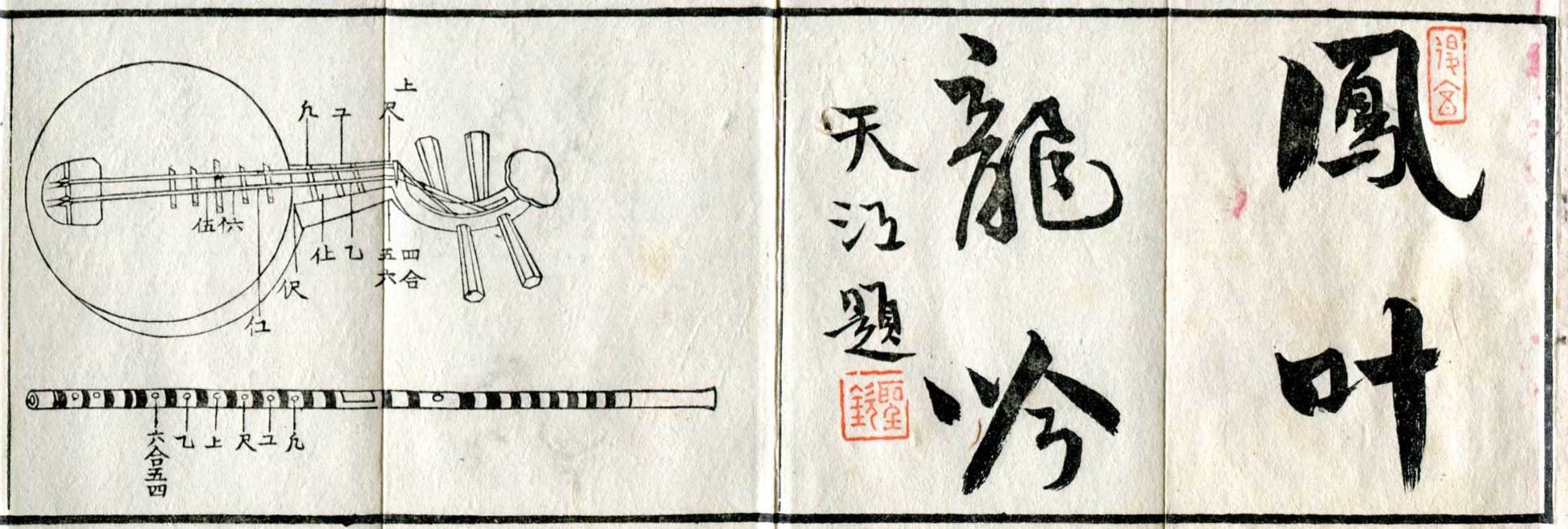

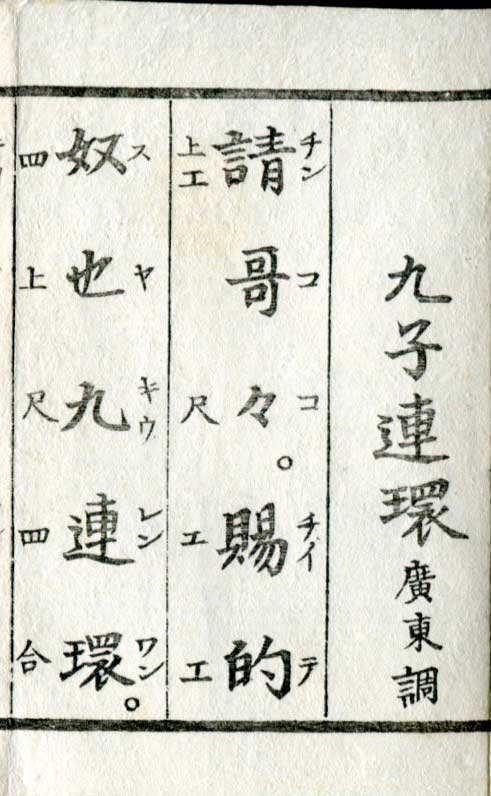

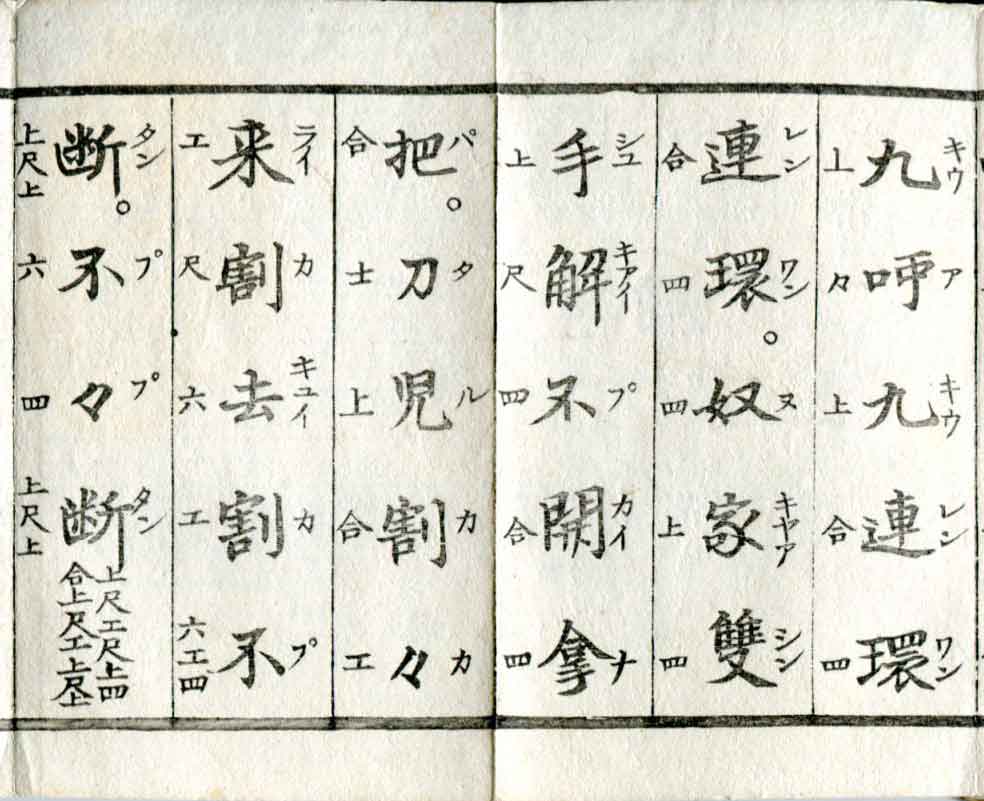

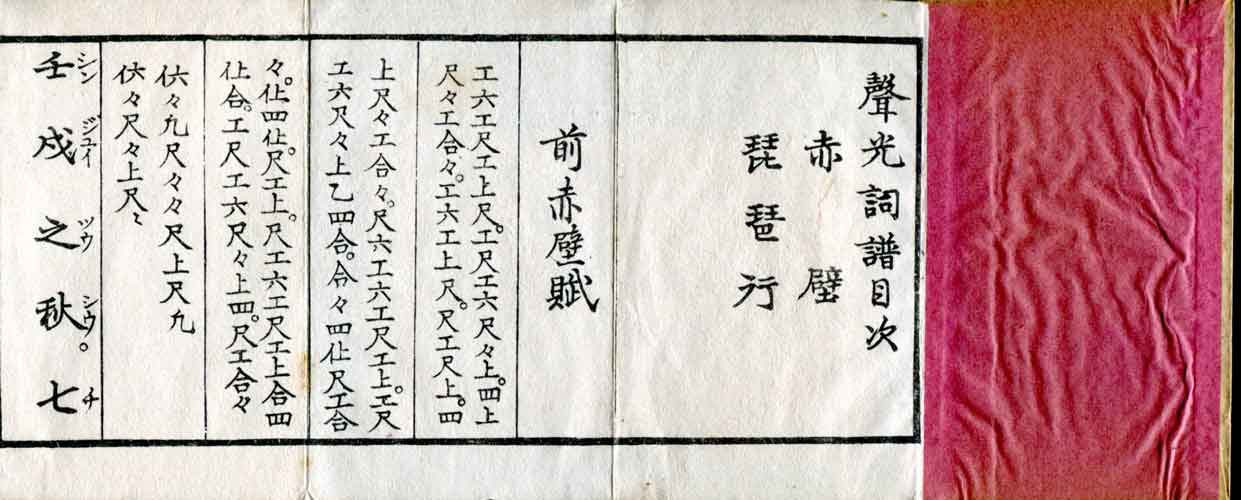

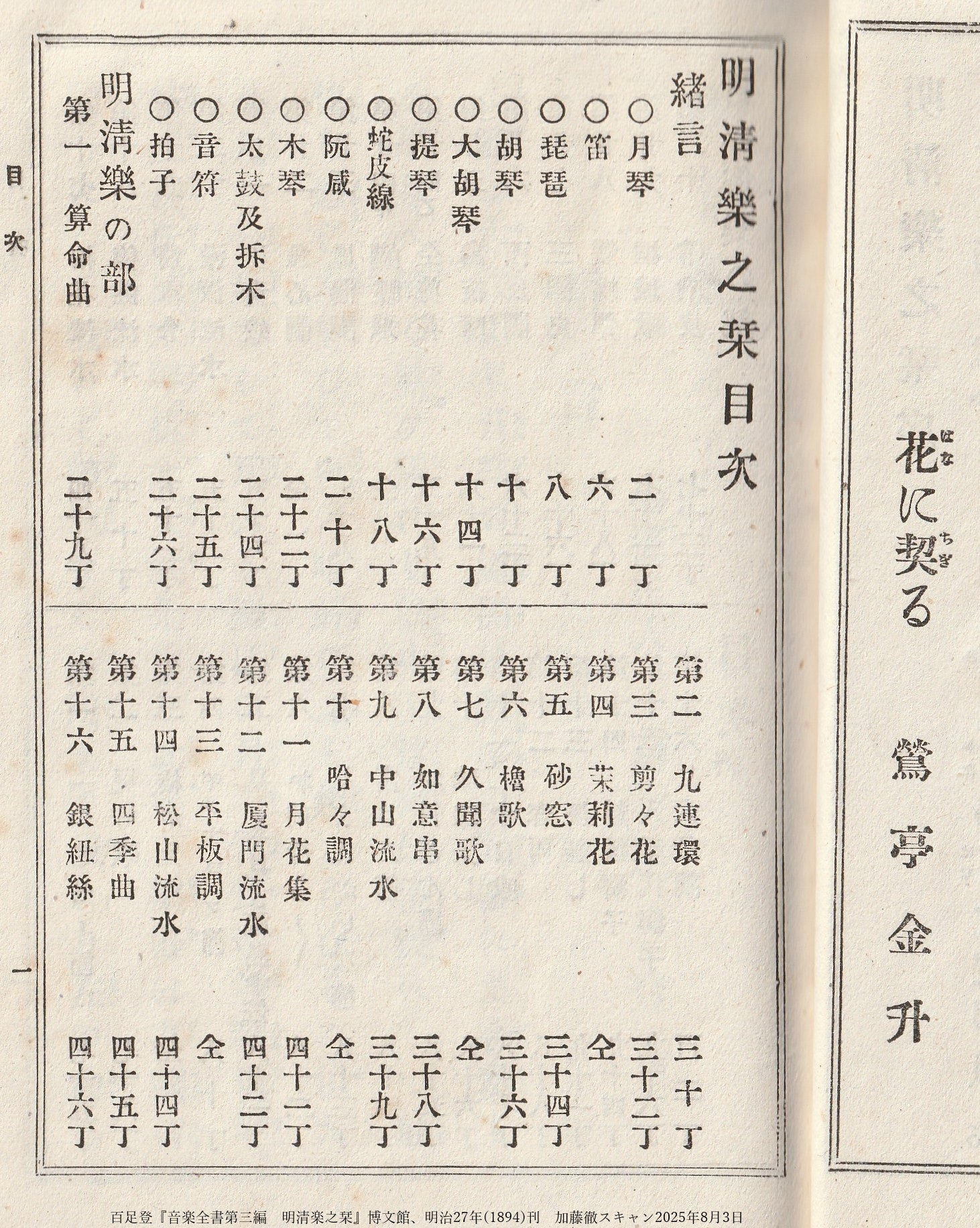

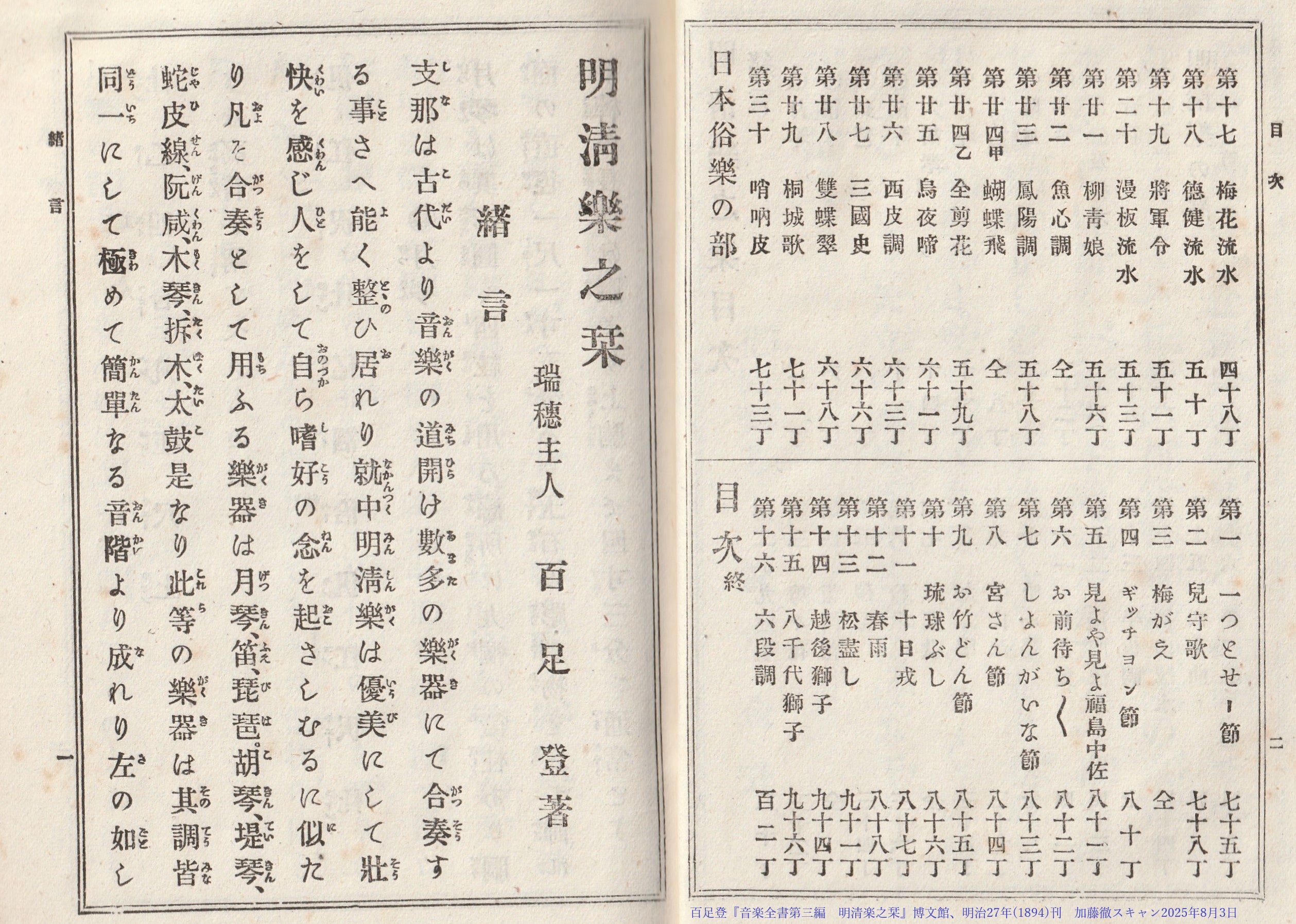

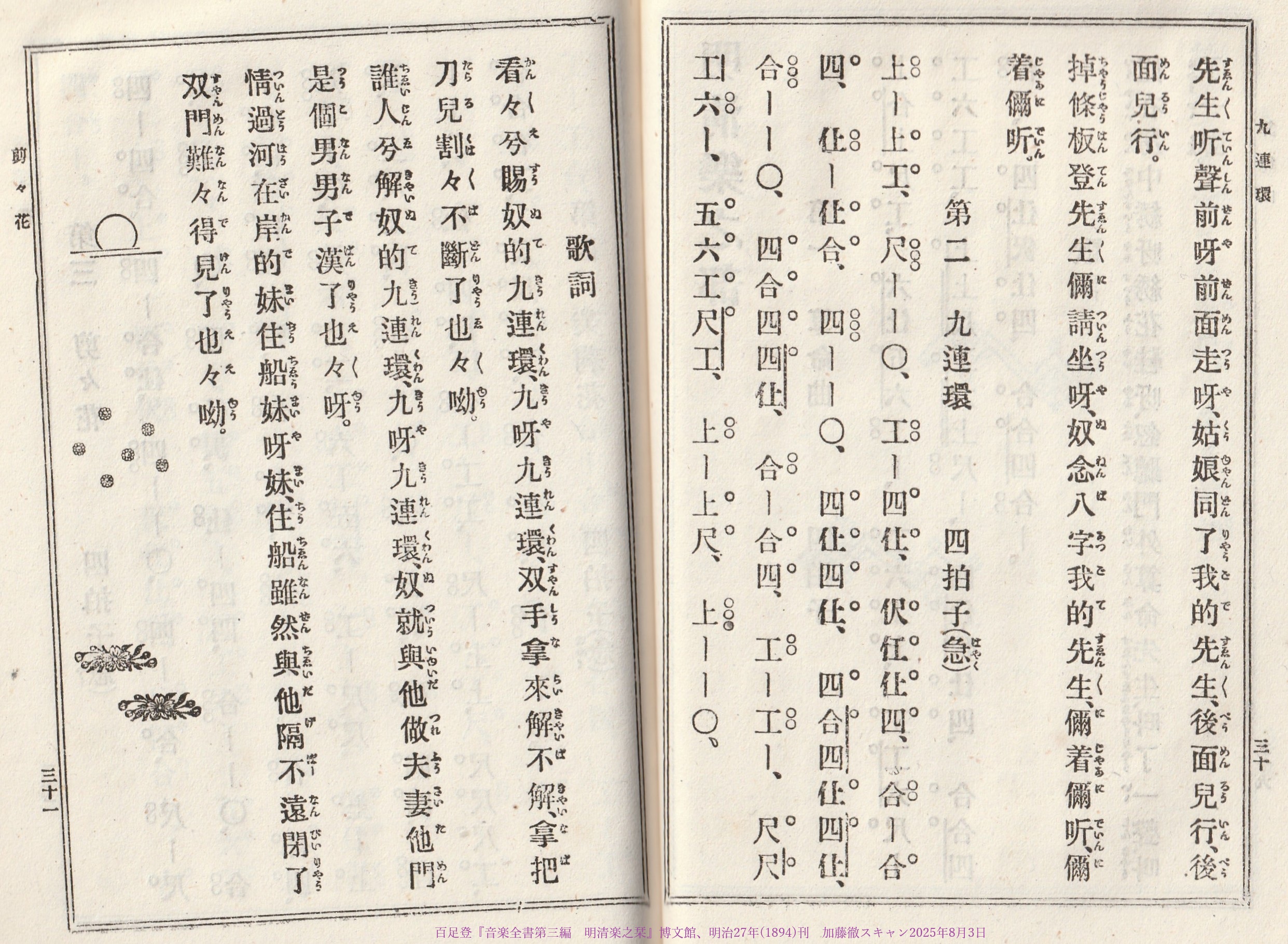

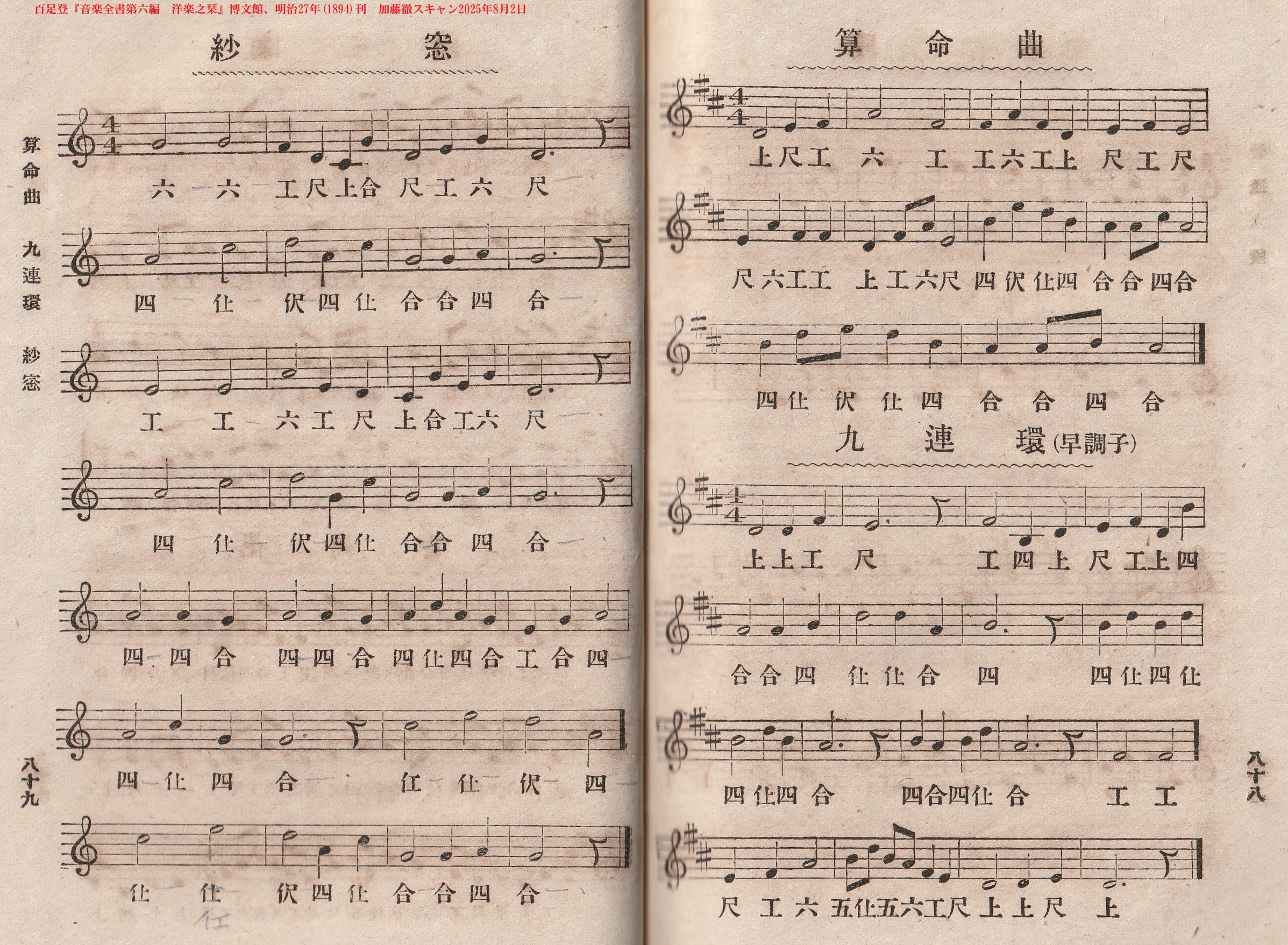

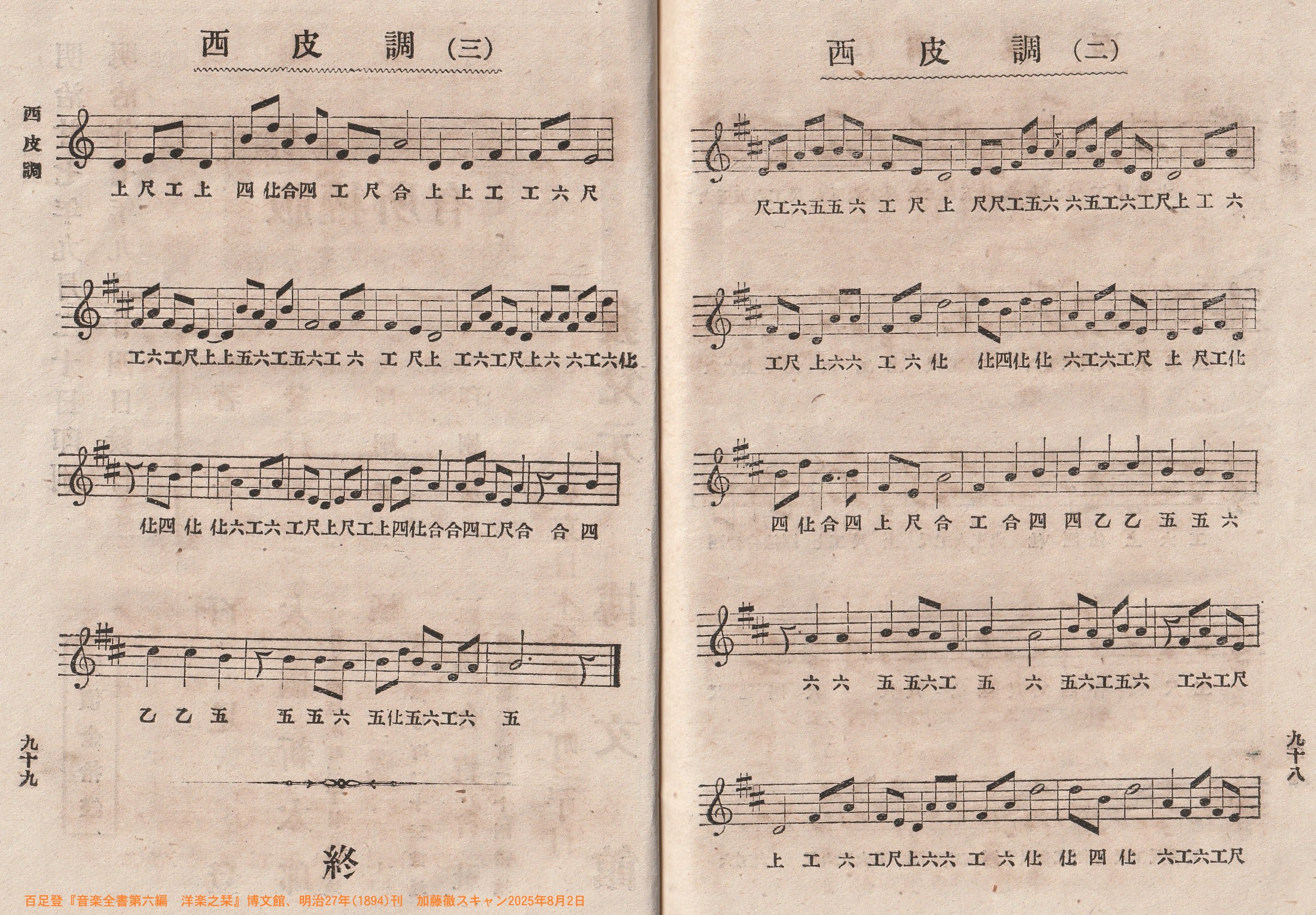

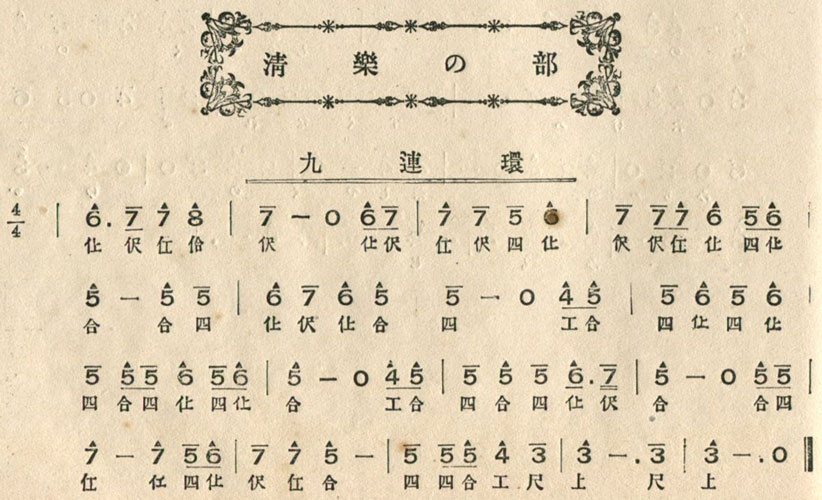

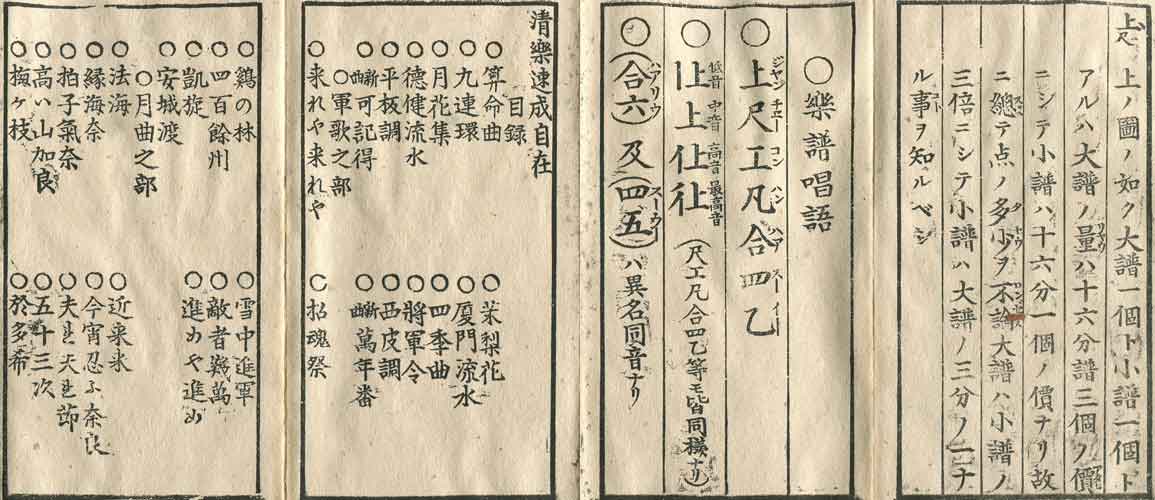

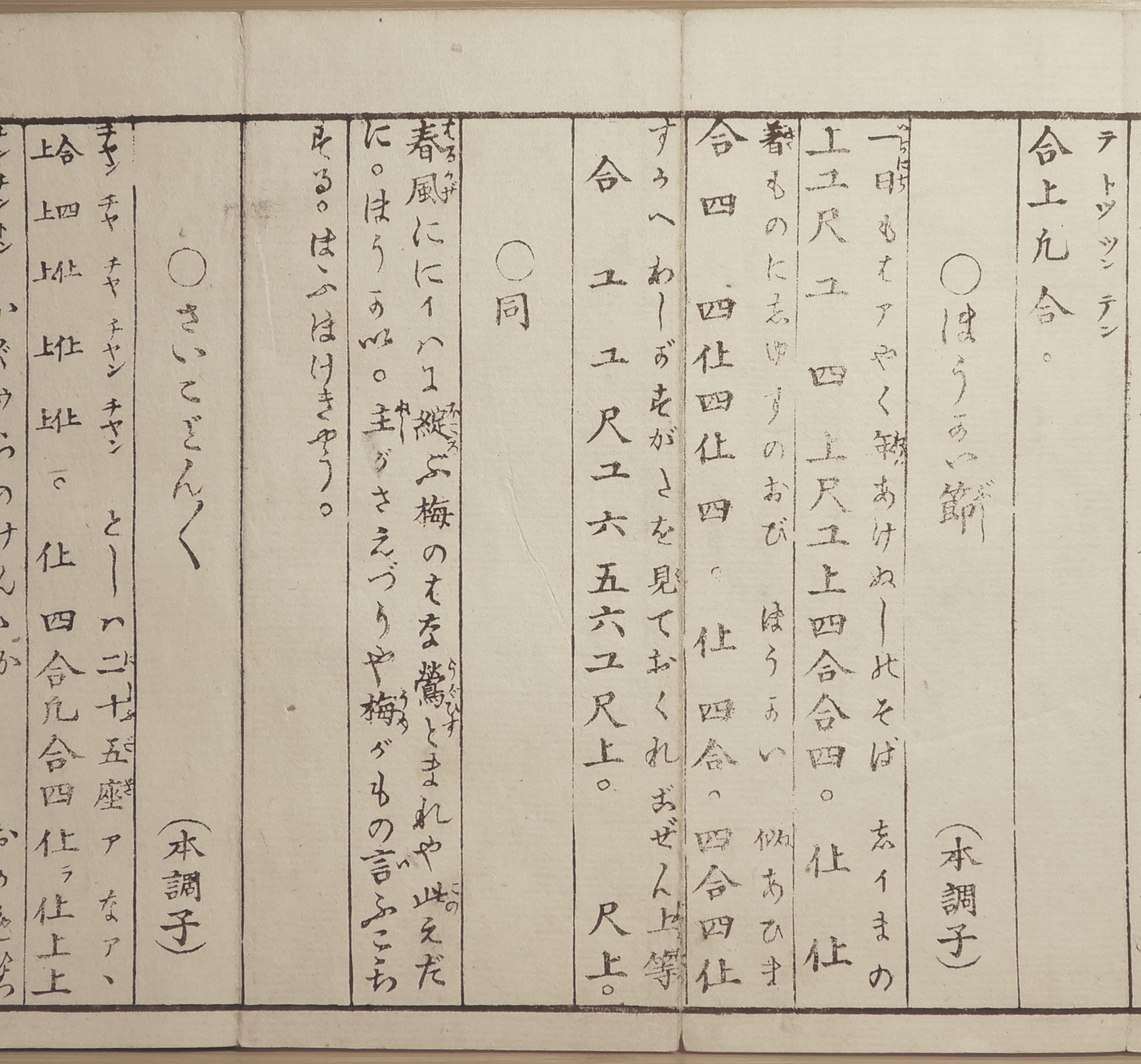

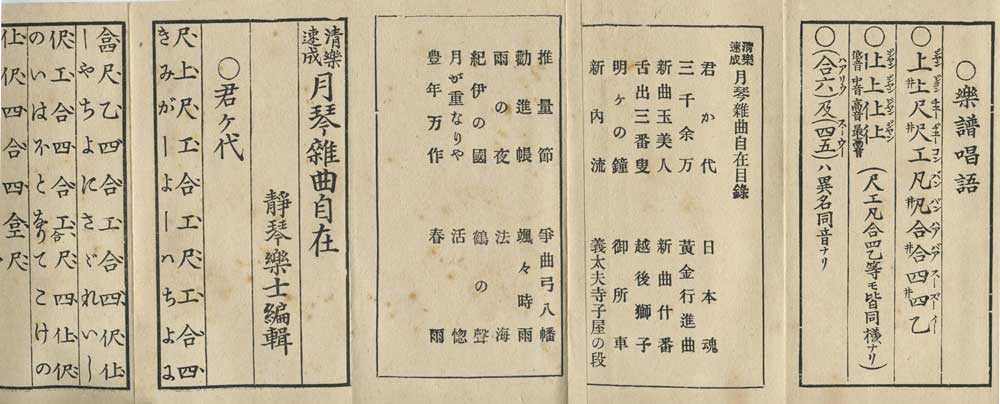

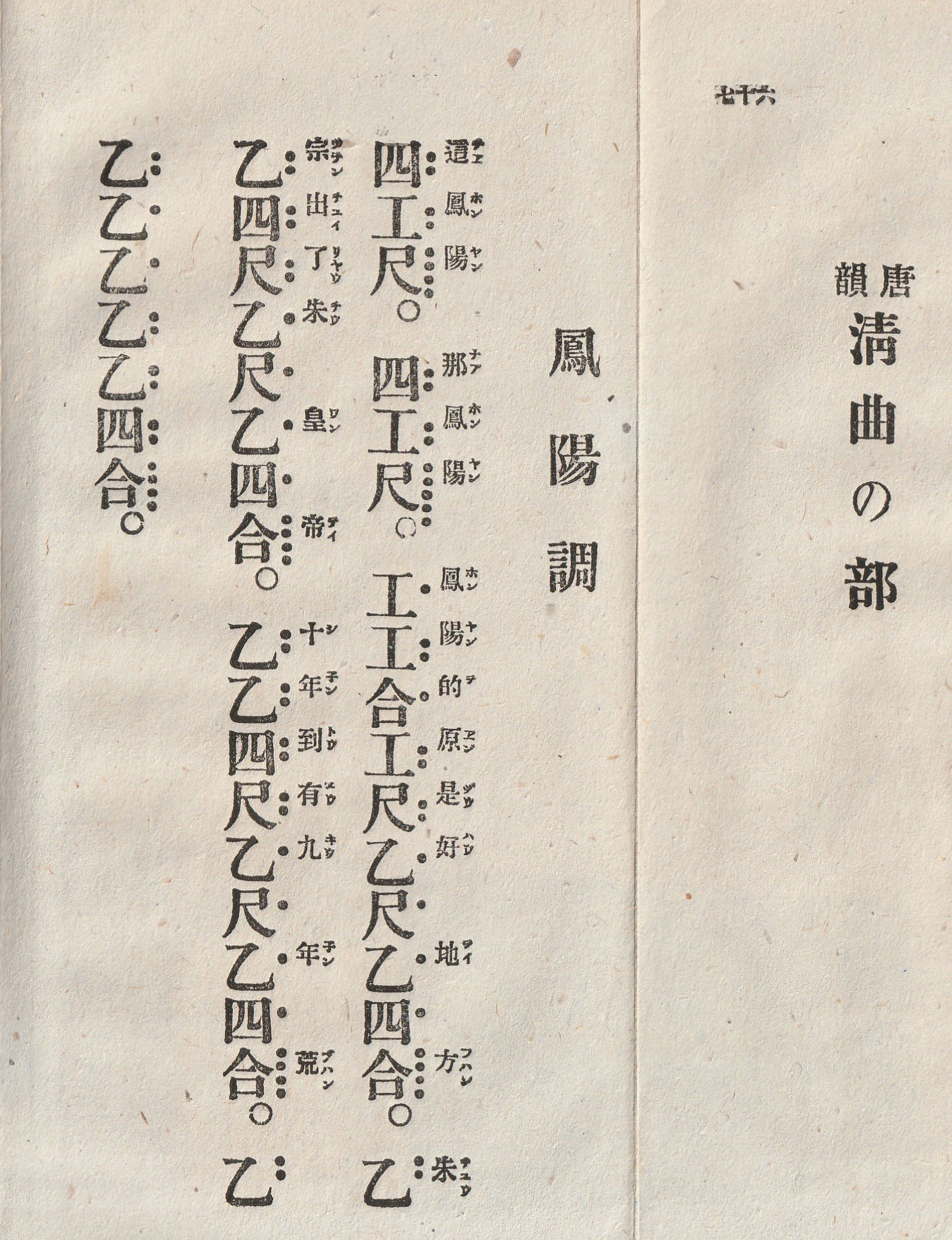

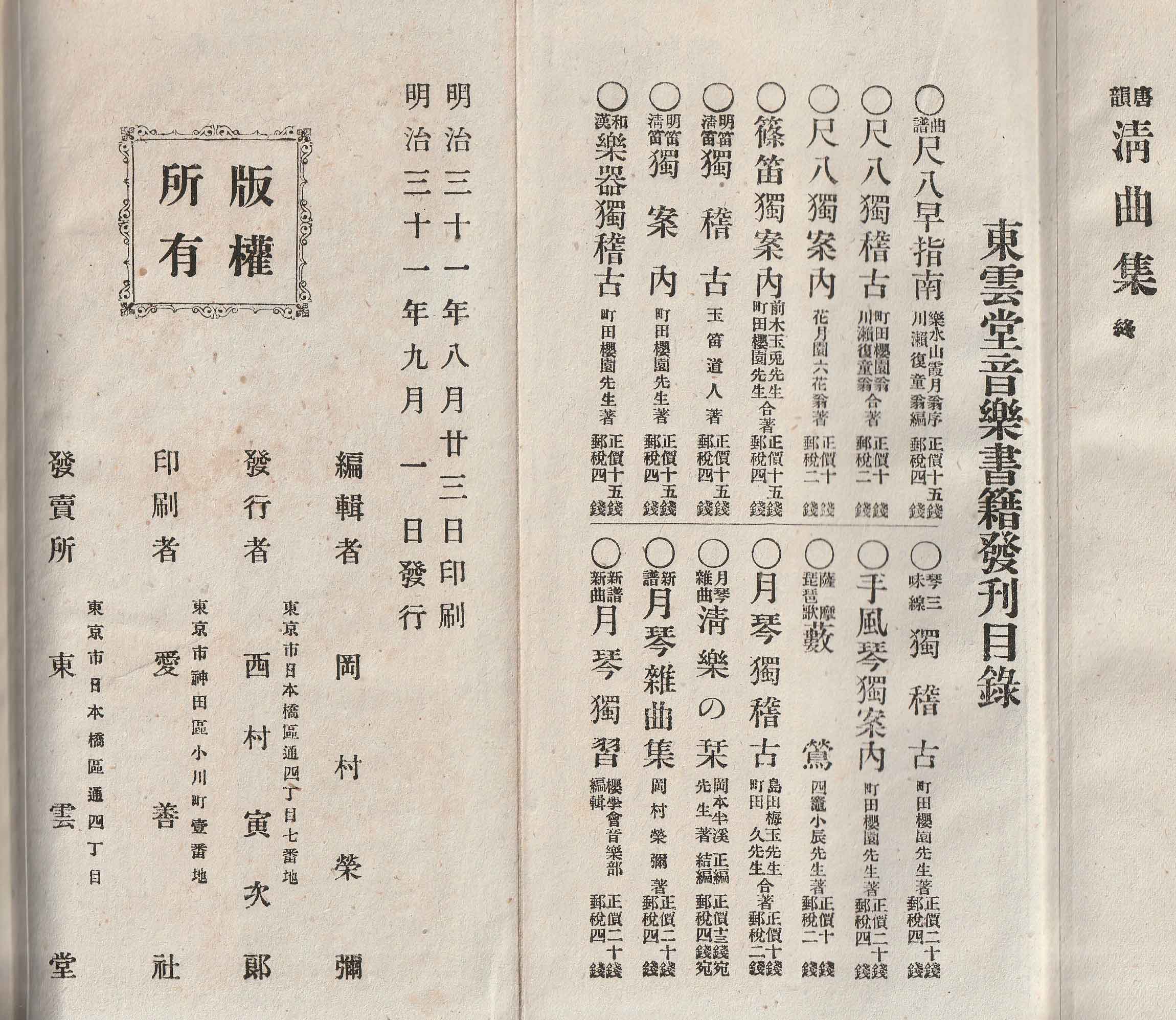

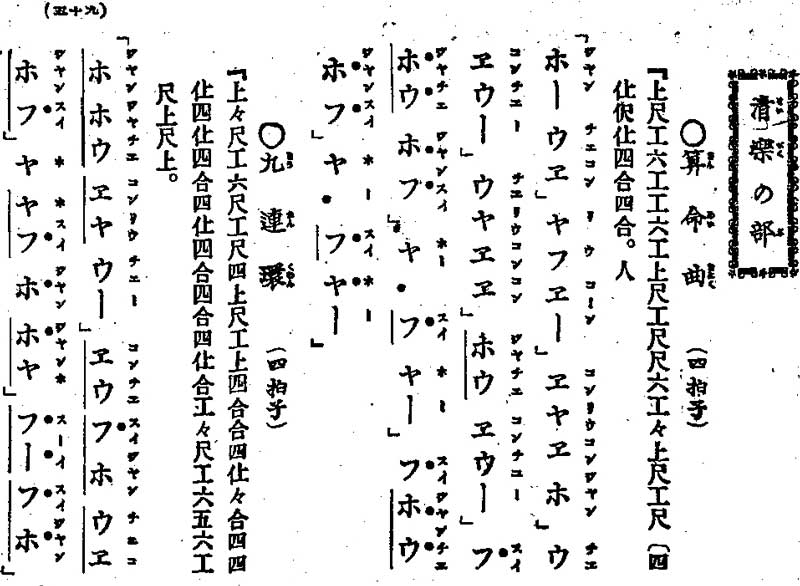

清楽曲譜(1893) 沖野勝芳編 高田:洋々館,明26.6 清楽は、明治27年に日清戦争が勃発すると「敵性音楽」視され、一時、下火になる。 本楽譜本は、その直前に出版された清楽譜本である。明治中期の工尺譜本なので、各音符の長さも記されている。 |

| |

|

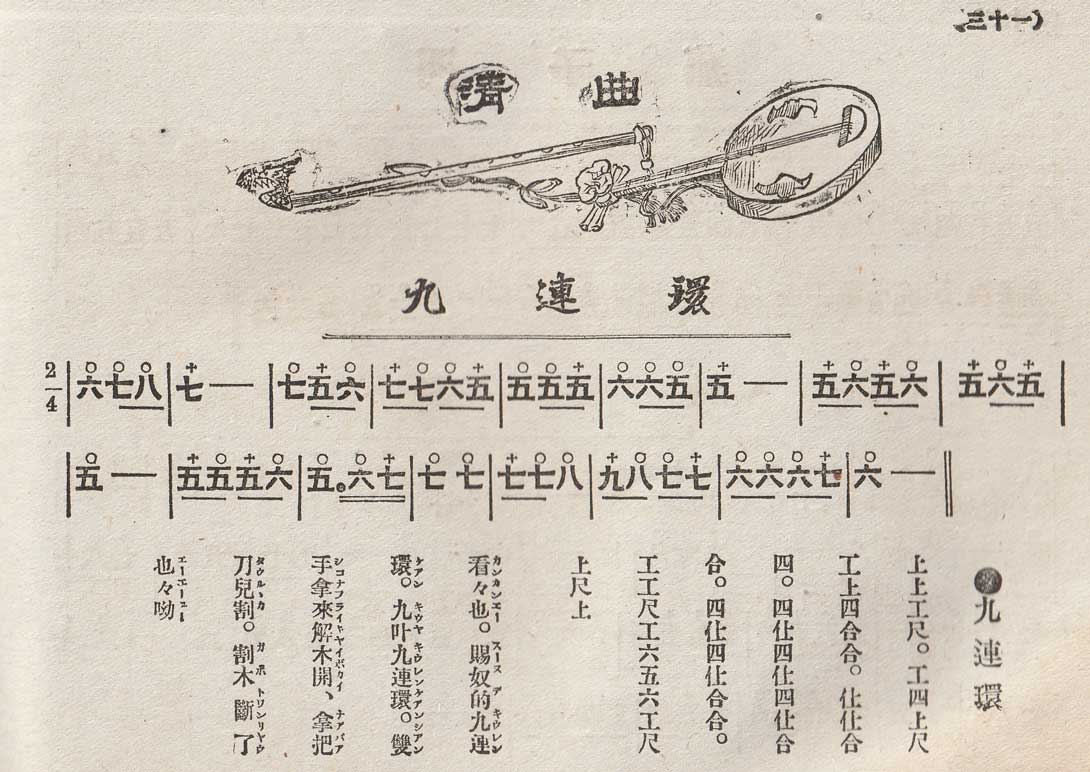

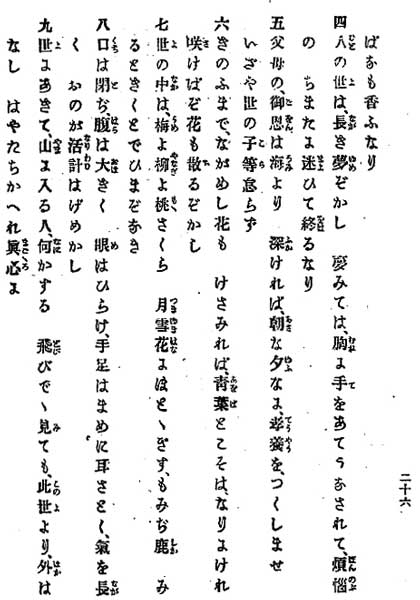

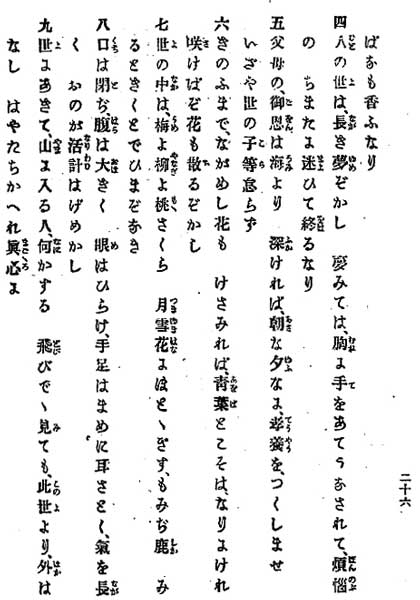

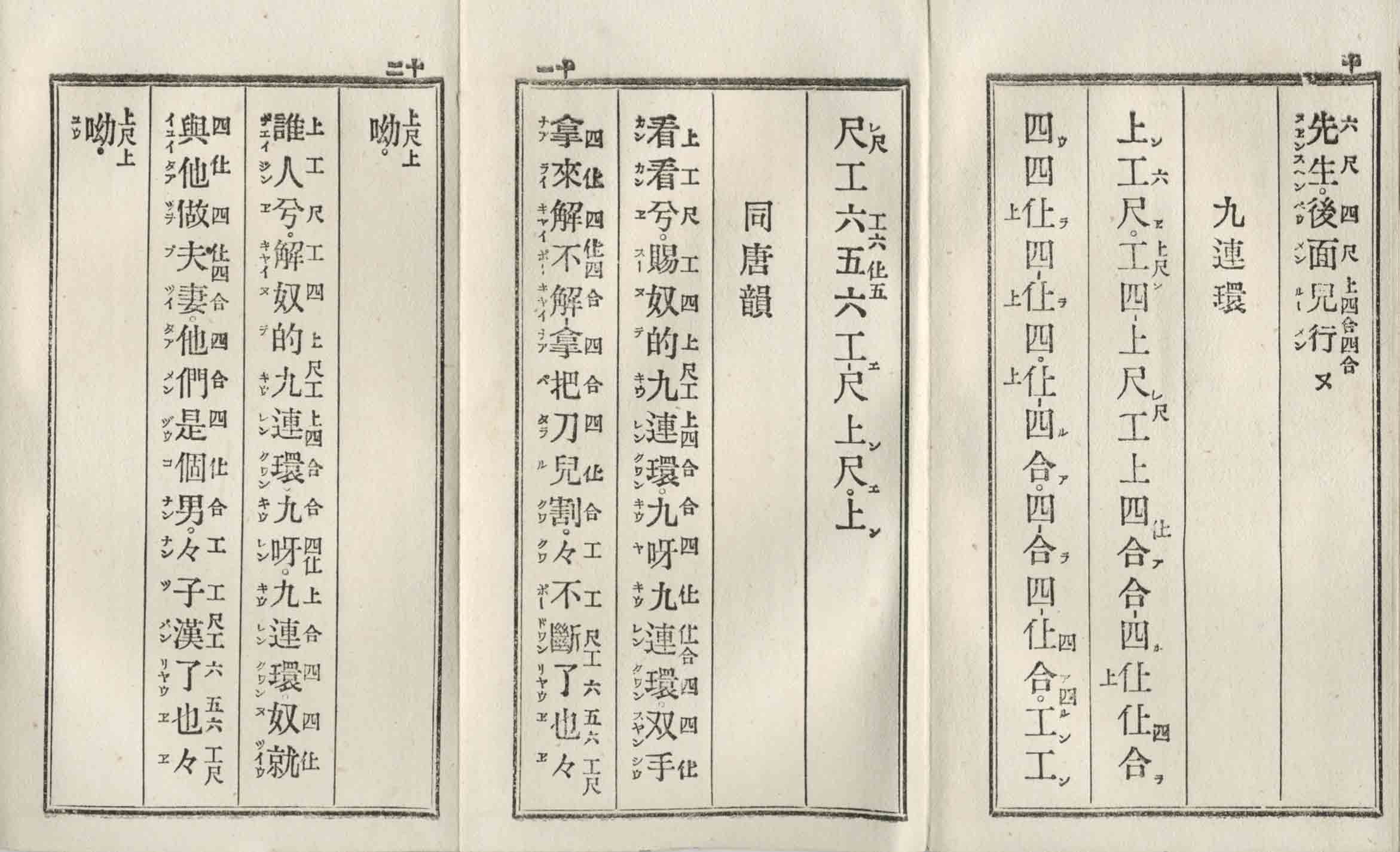

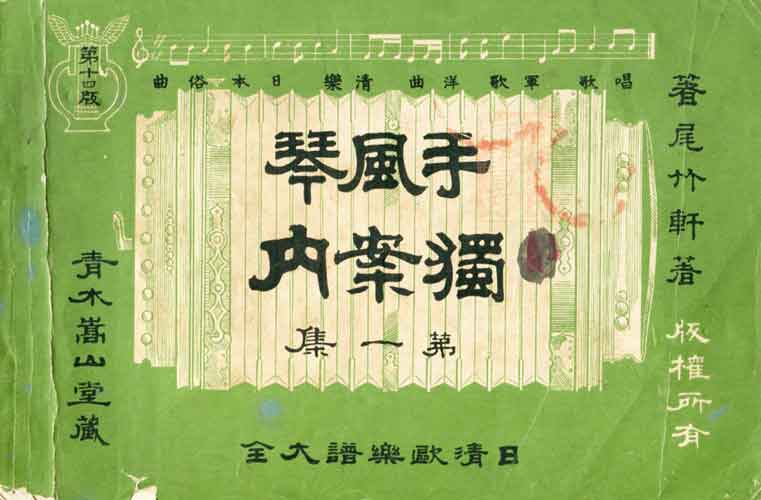

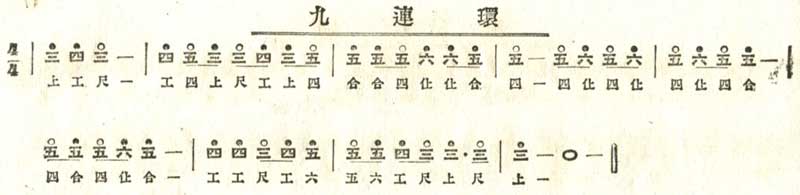

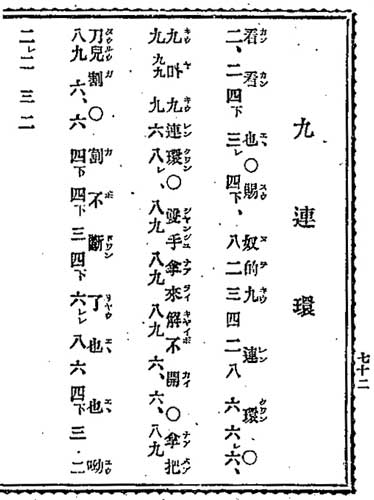

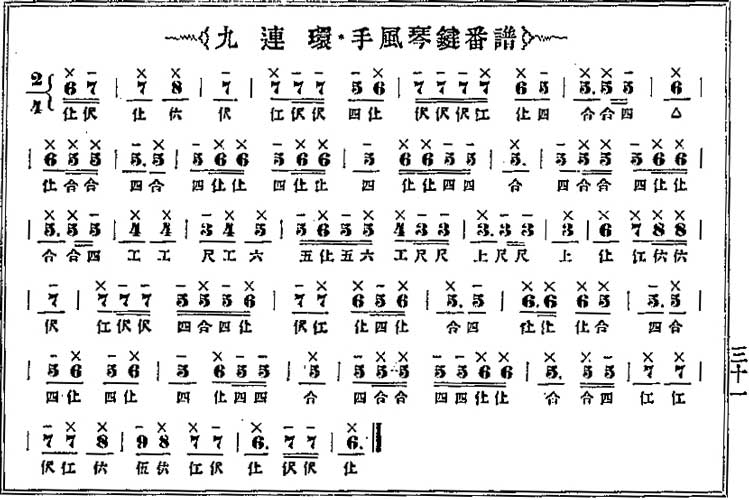

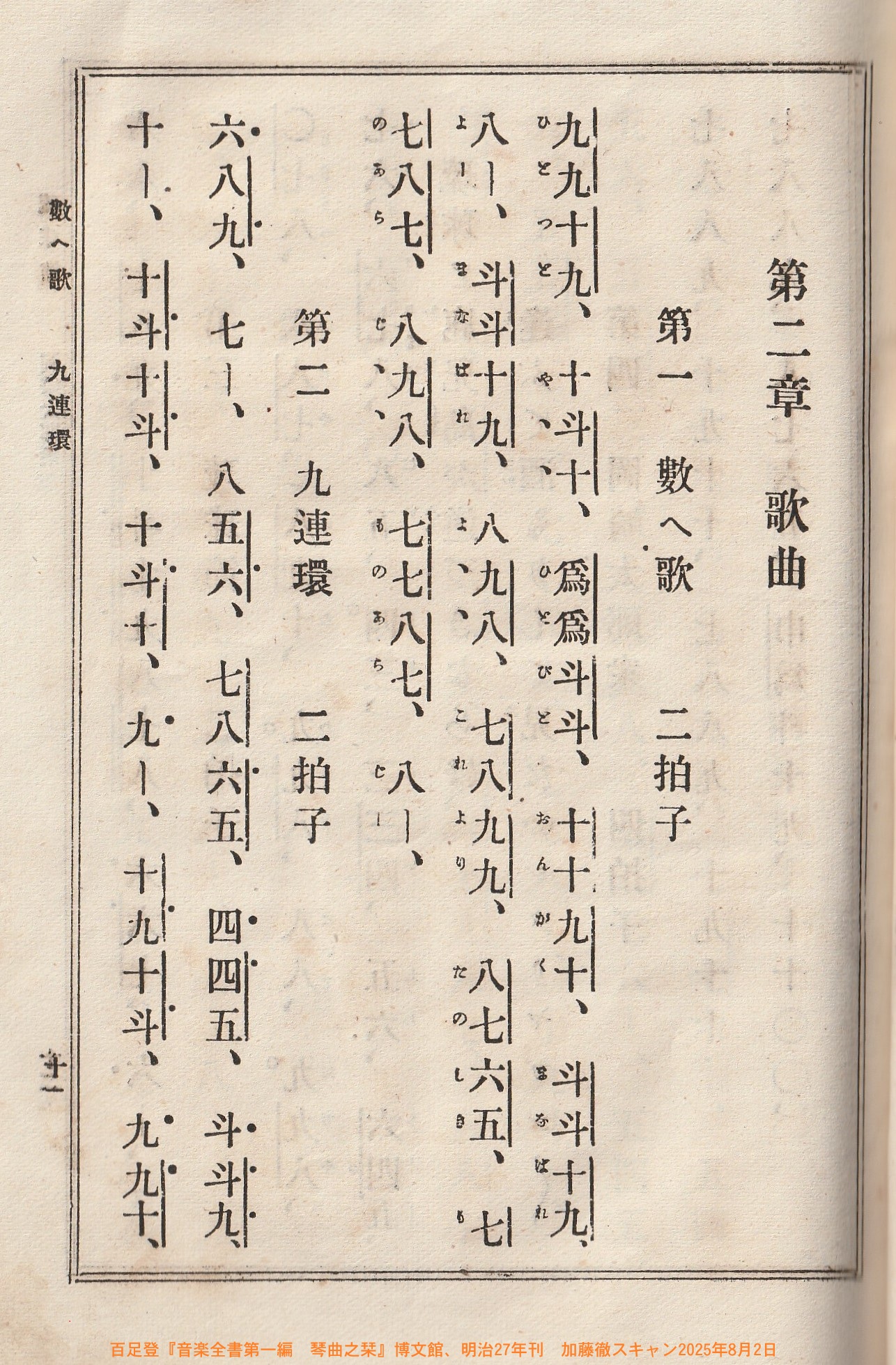

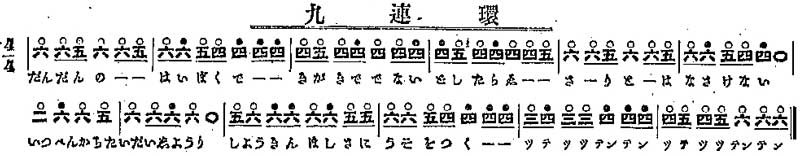

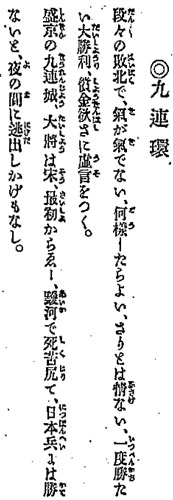

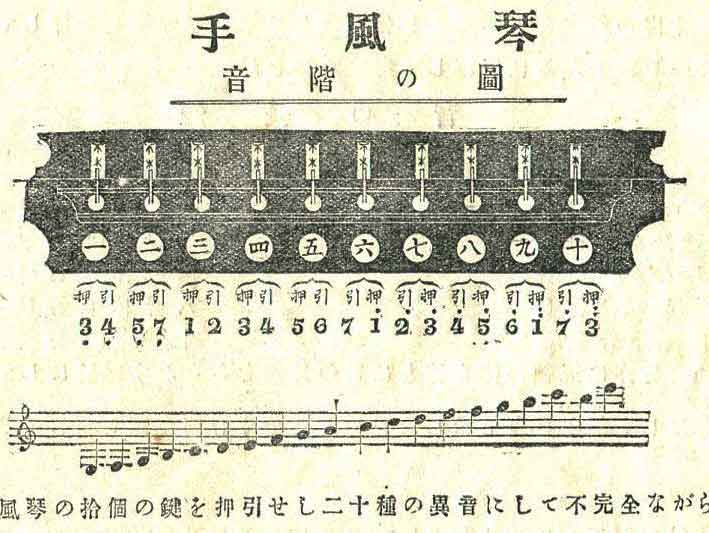

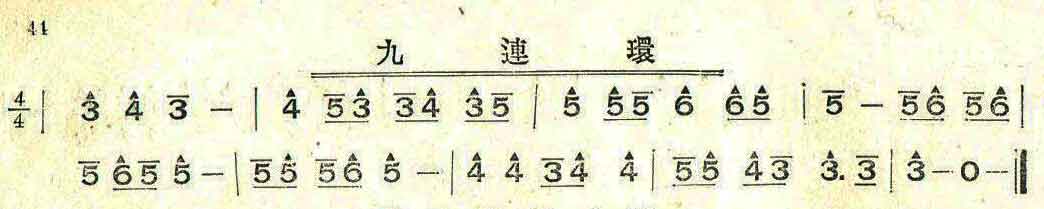

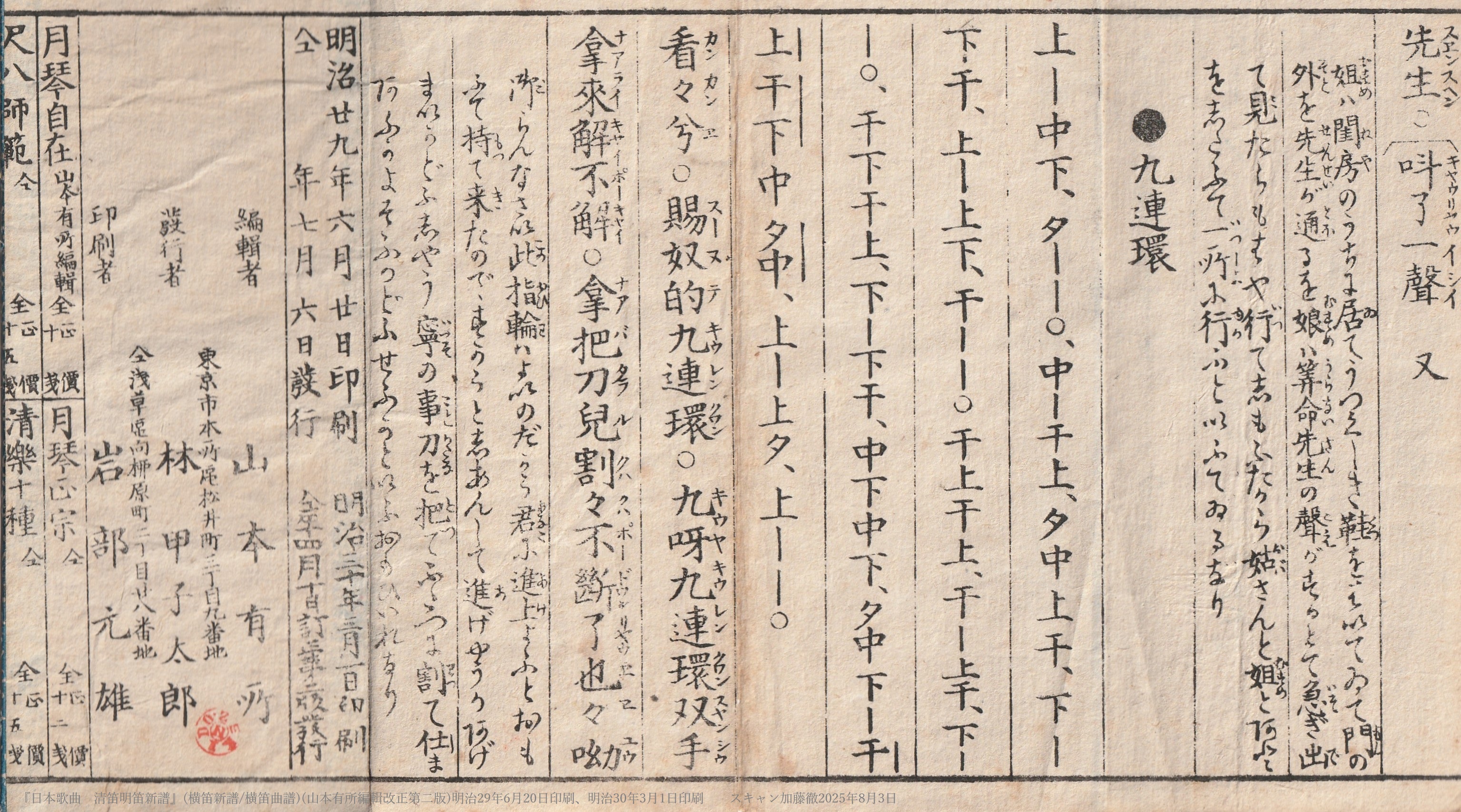

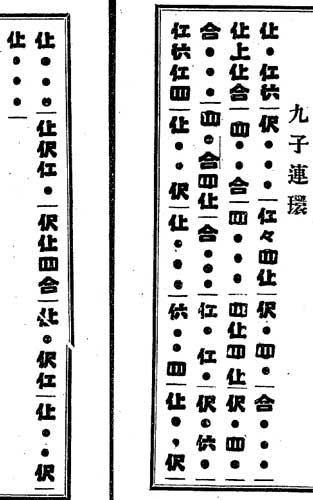

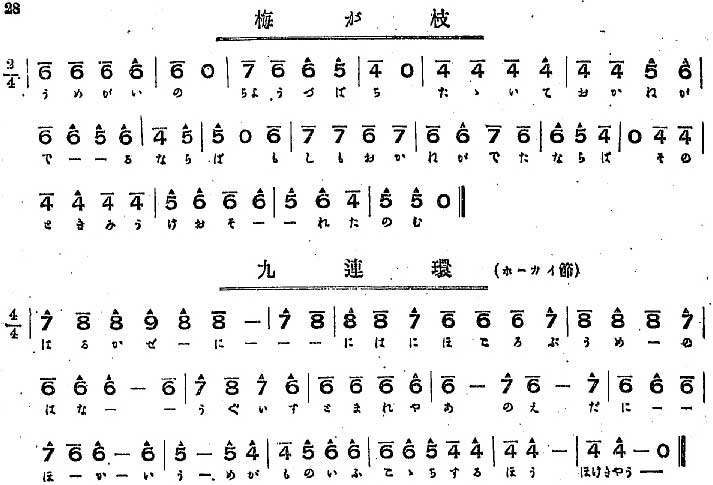

手風琴独案内征清歌曲集(1895) 箸尾竹軒著 東京:青木嵩山堂,明28.4 曲は九連環ではなく、「かんかんのう」である。 歌詞を転記すると、以下のとおり。 「段々の敗北で、気が気でない。どうしたらよい、さりとは情ない、いっぺん勝ちたい大勝利、償金欲しさに嘘をつく。 盛京(しんきん)の九連城、大将は宋、最初からえー、[雲愛]河でしくじりて、日本兵には勝てないと、 夜(よ)の間(ま)に逃げ出しかげもなし」 盛京、九連城、[雲愛]河は地名。[雲愛]は、雲の右横に愛と書く一文字。 宋慶(1820-1902)は清の軍人。 |

|

|

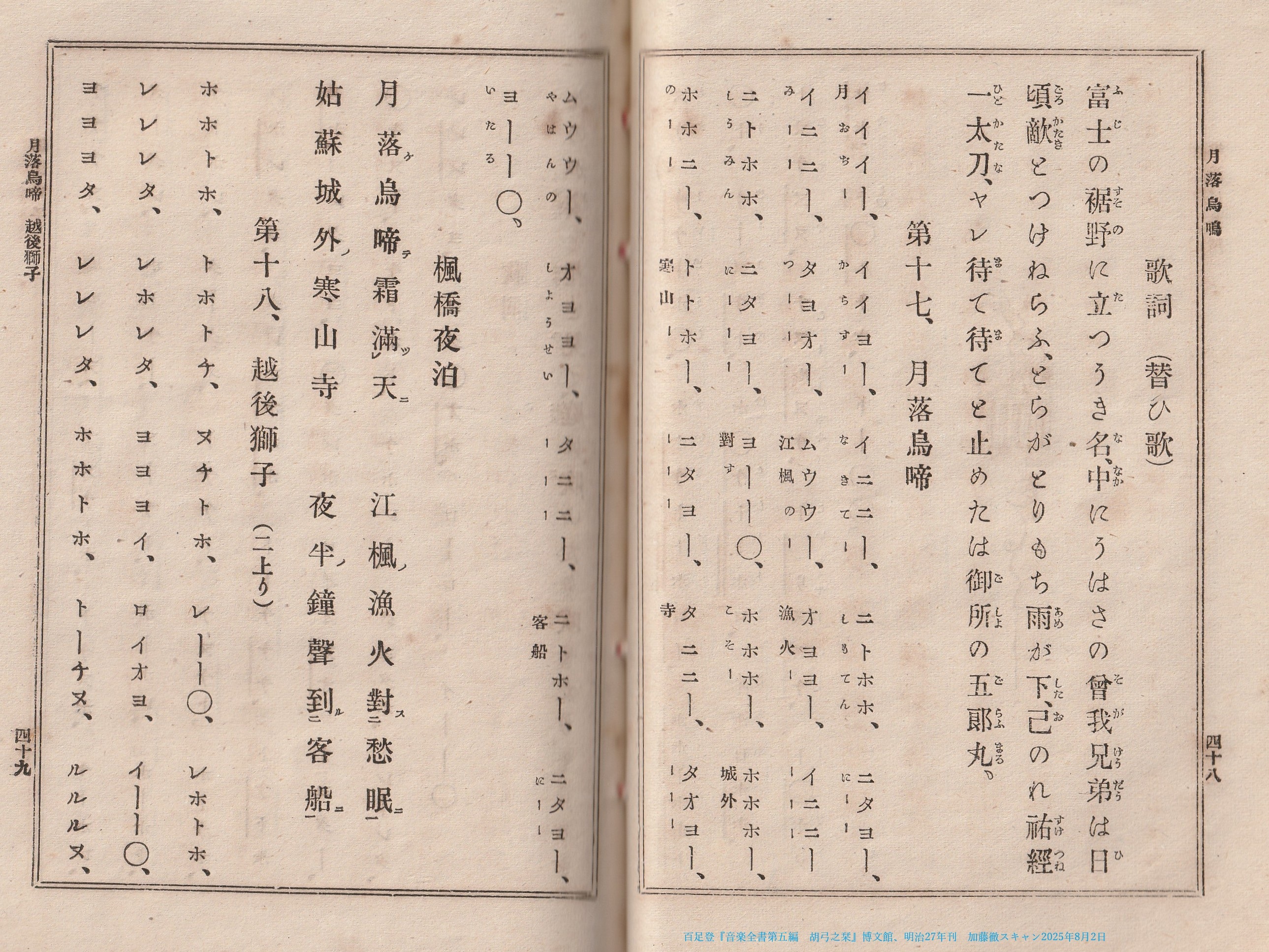

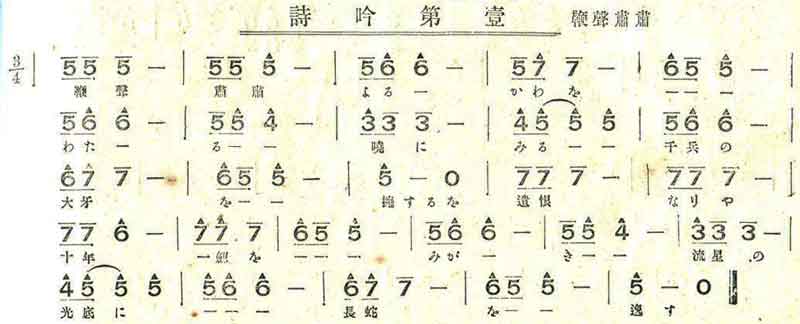

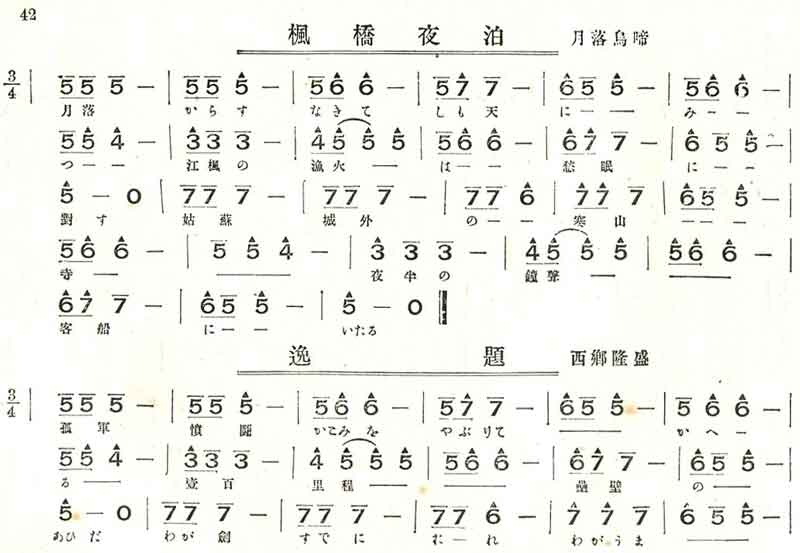

[上記の手風琴譜の「楓橋夜泊」のメロディーのMIDI] [上記の手風琴譜の「楓橋夜泊」のメロディーのMIDI]

| |

|

|

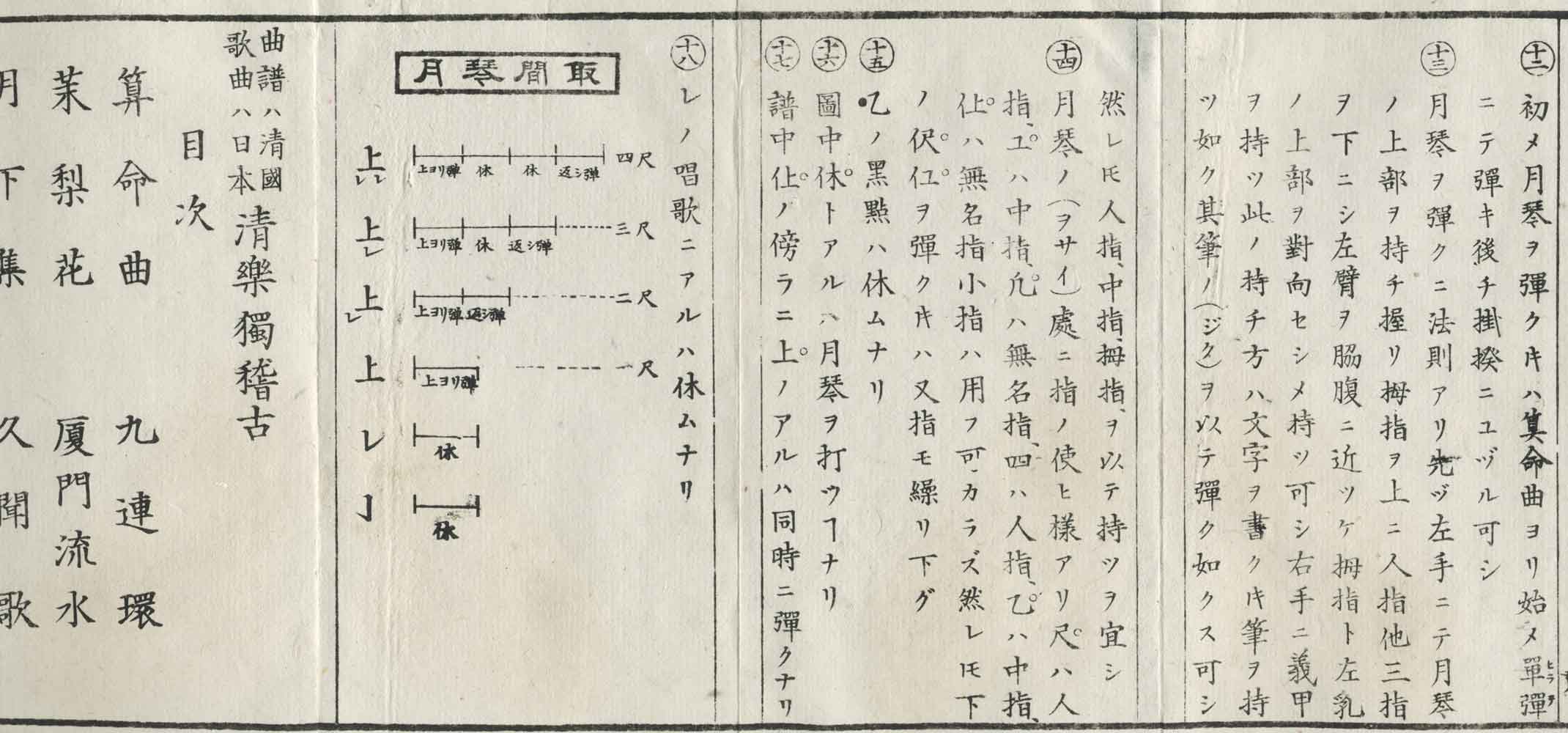

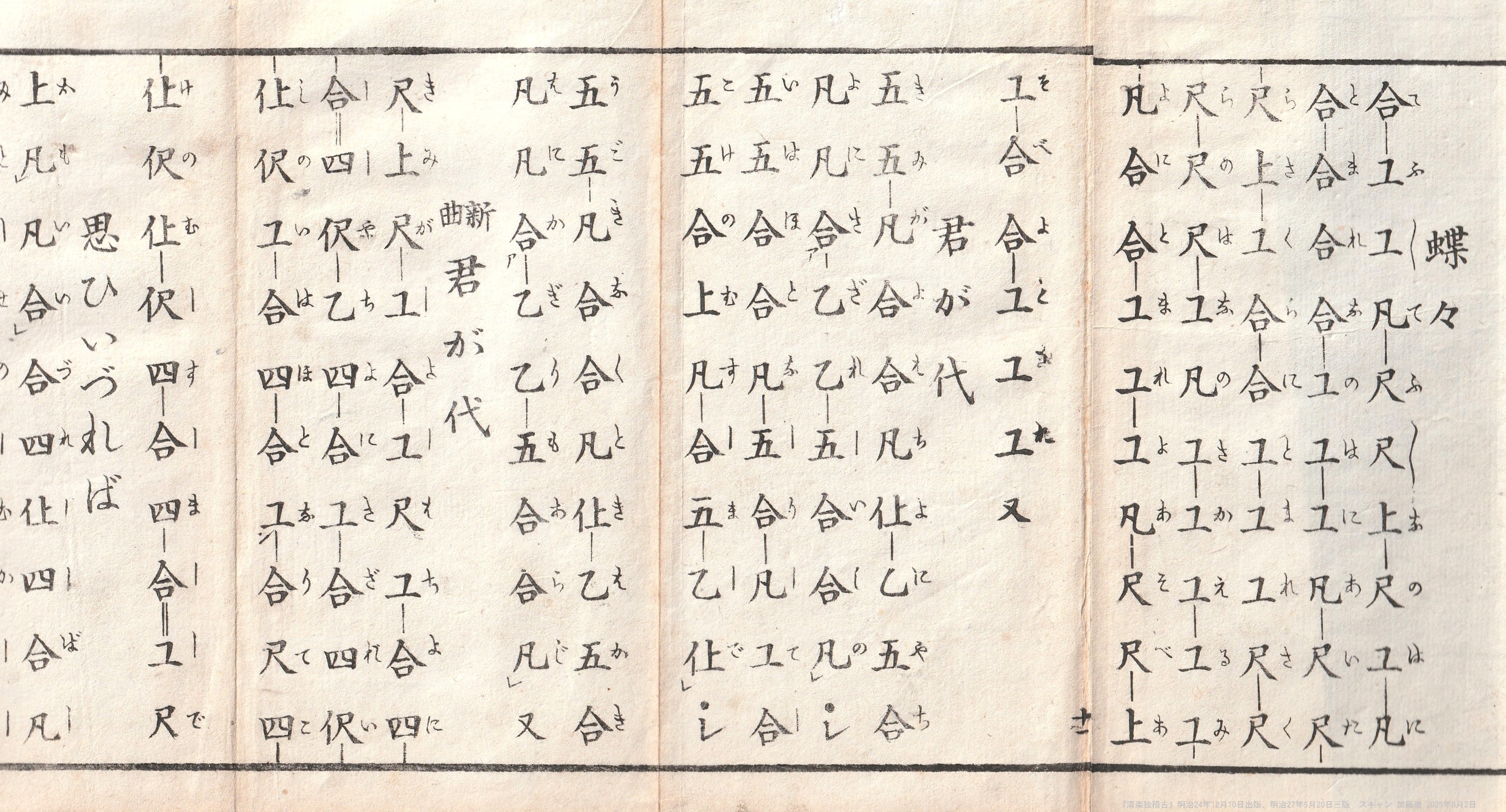

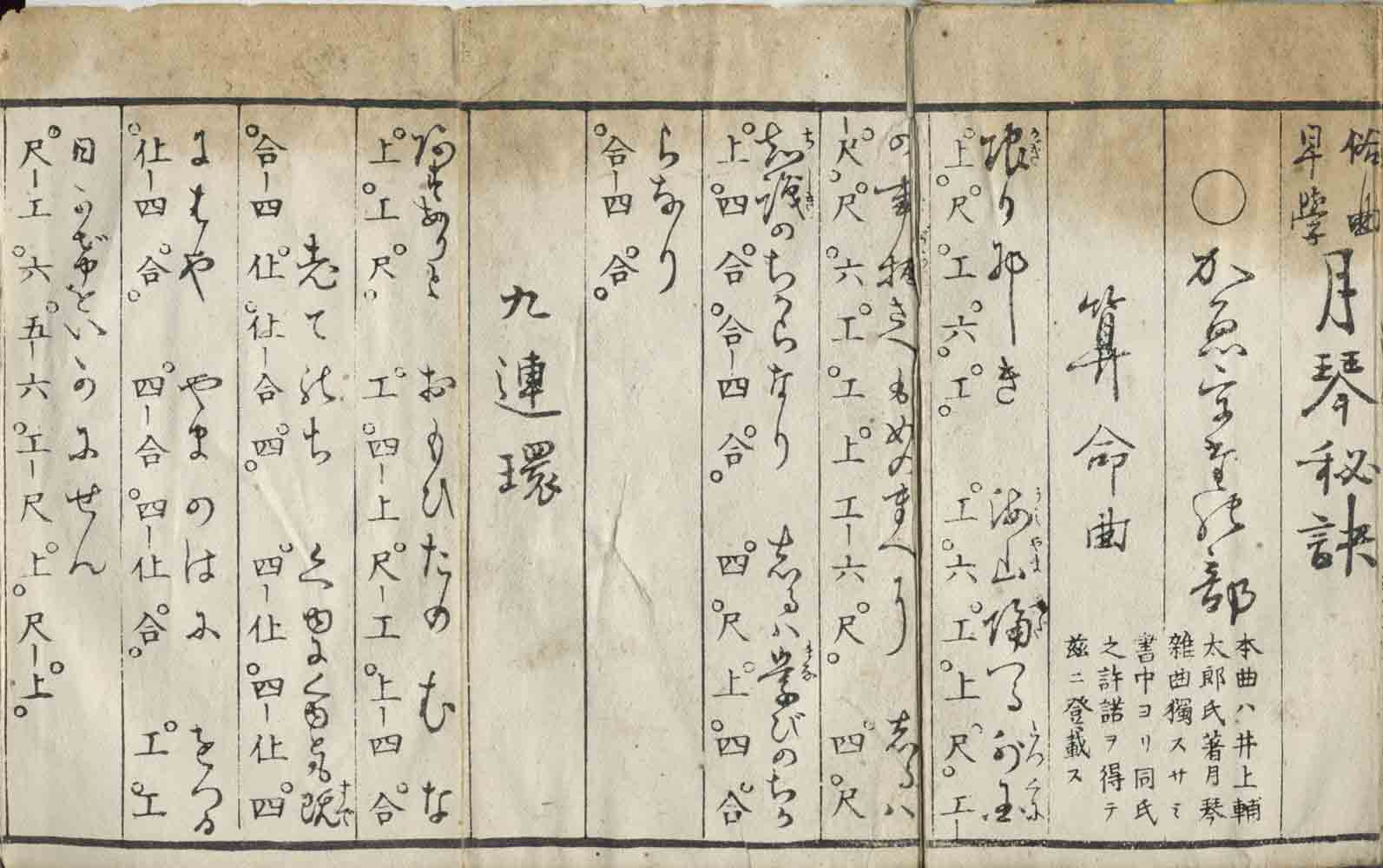

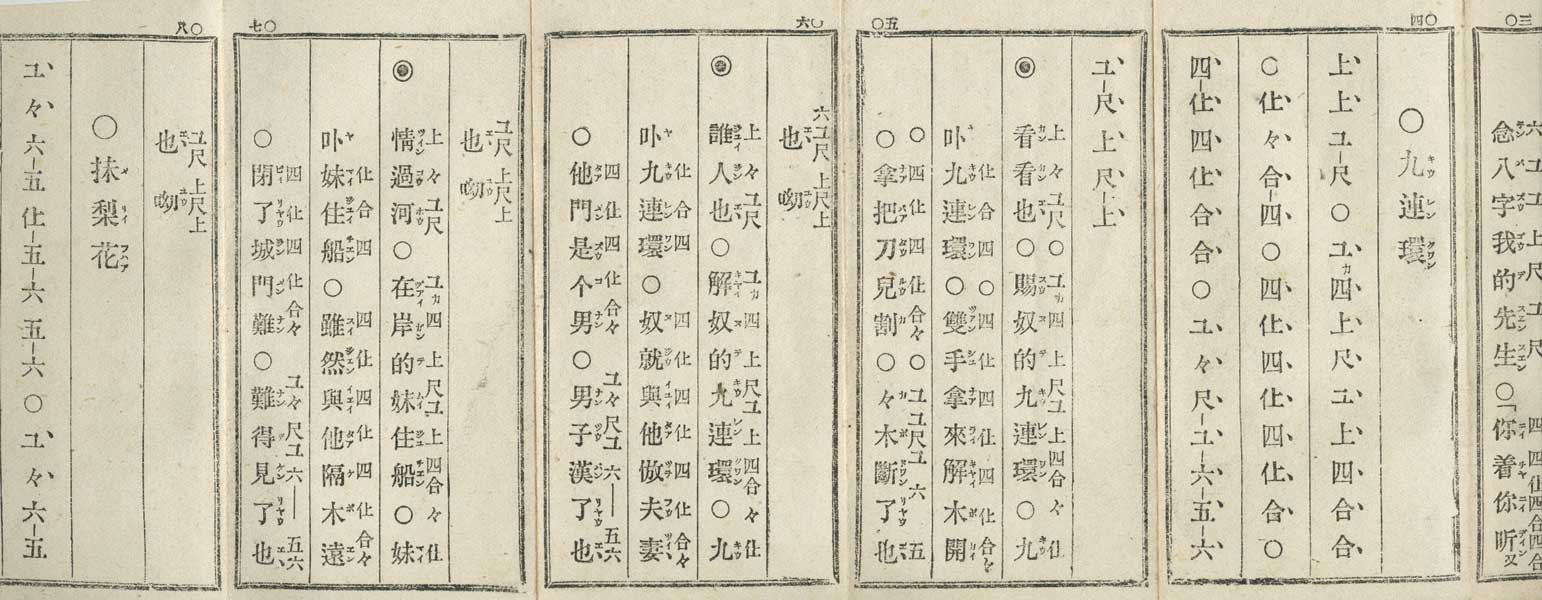

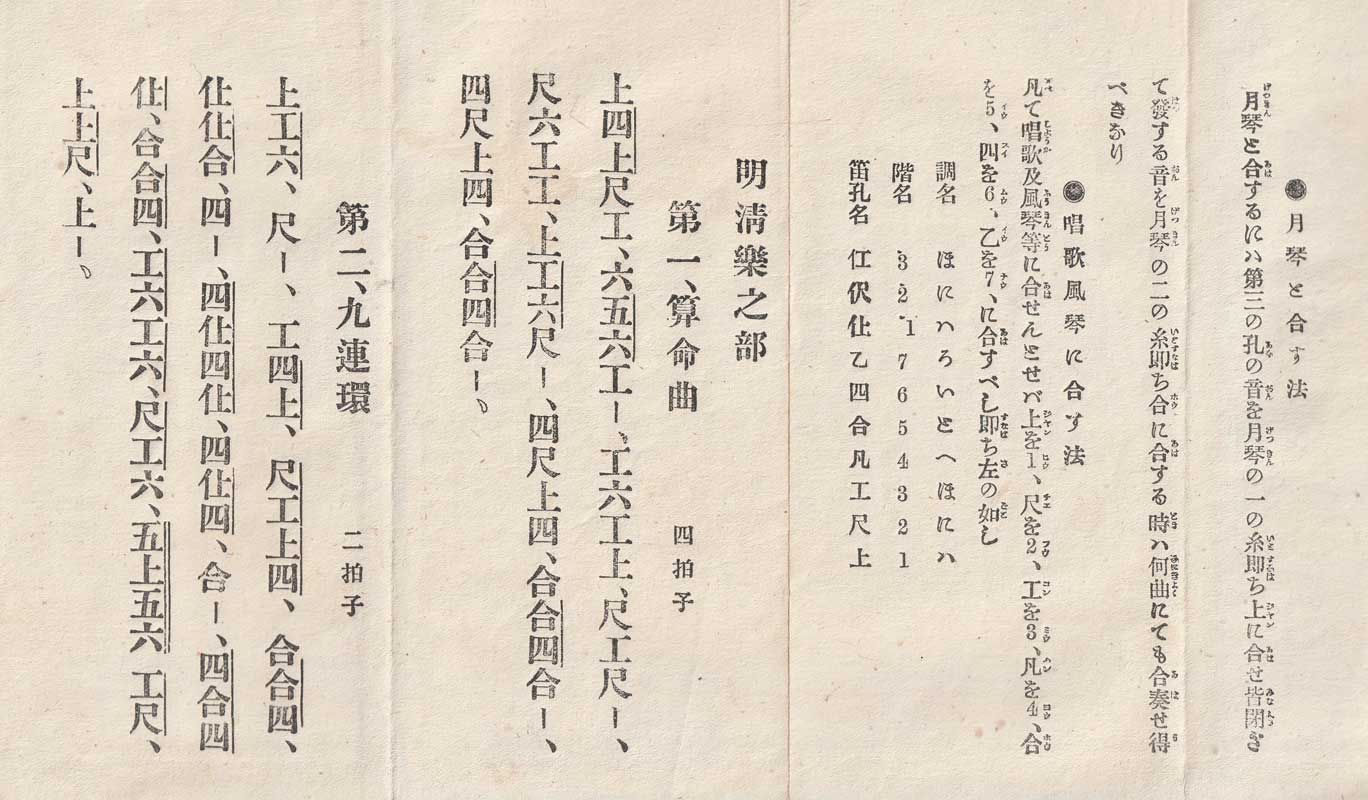

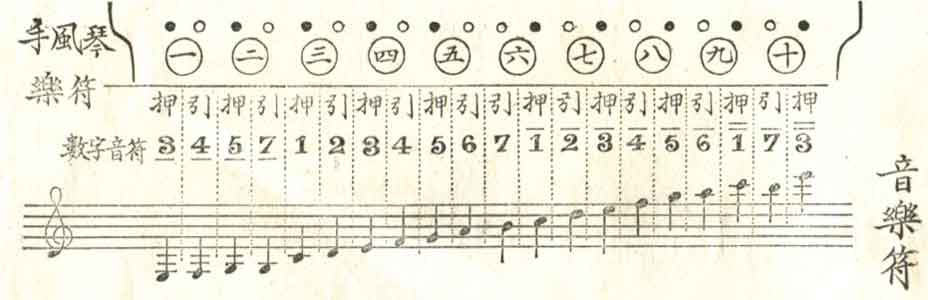

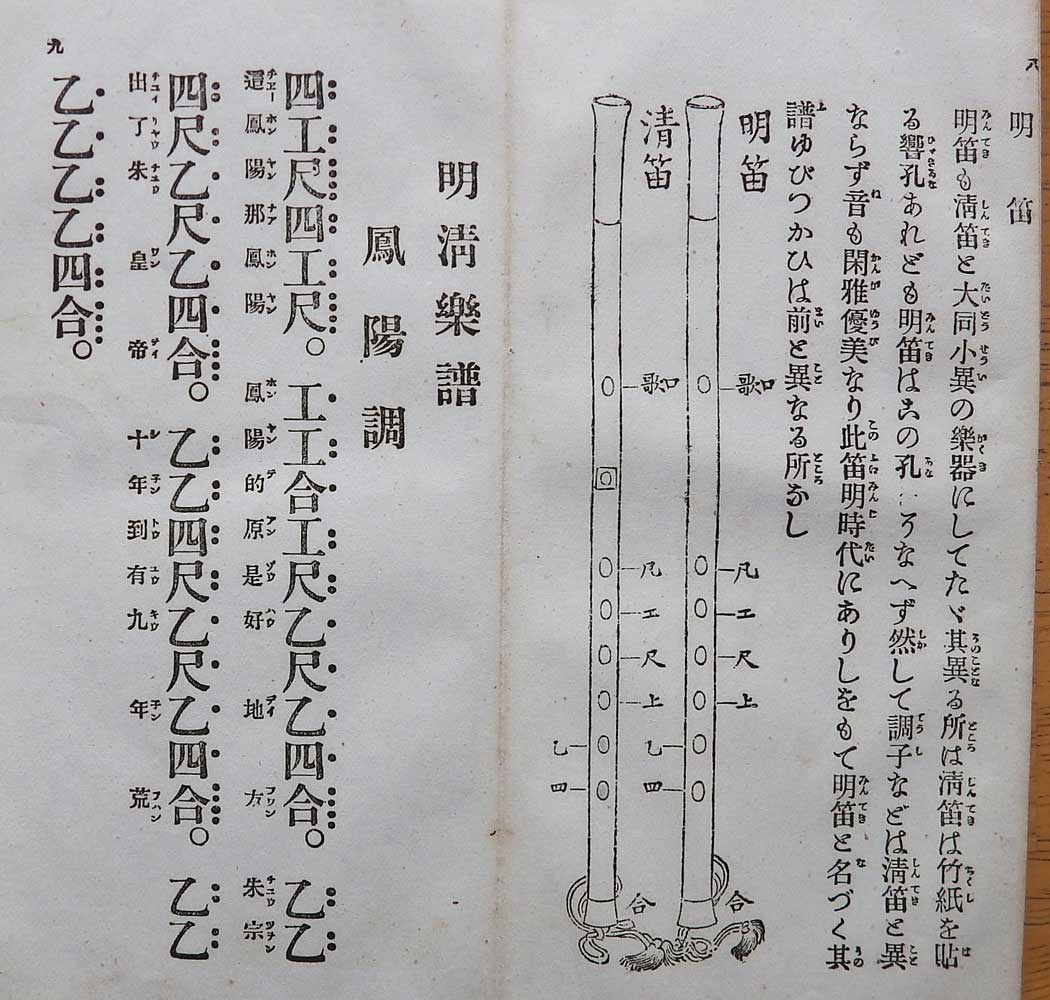

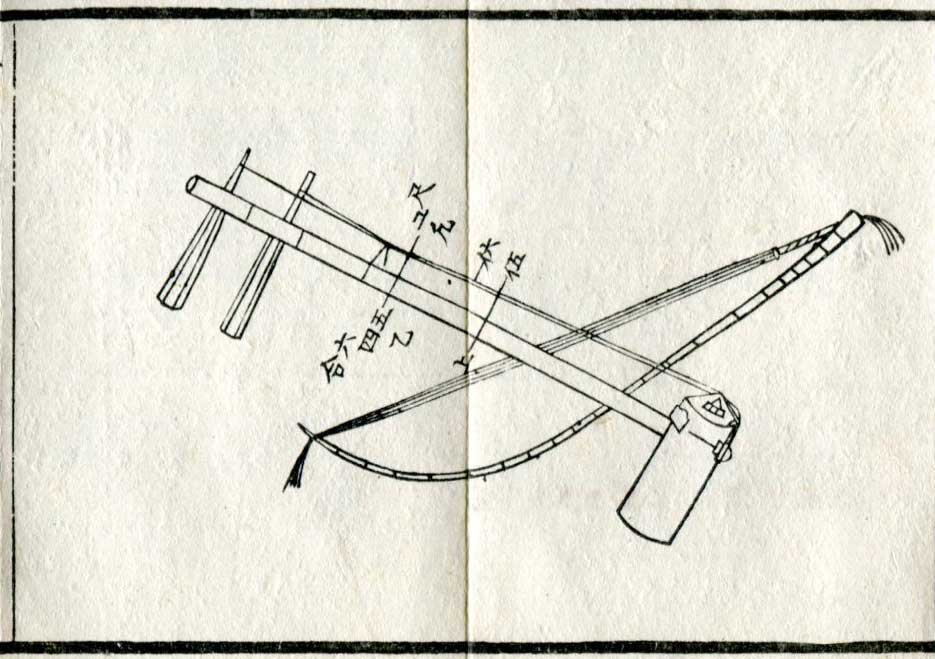

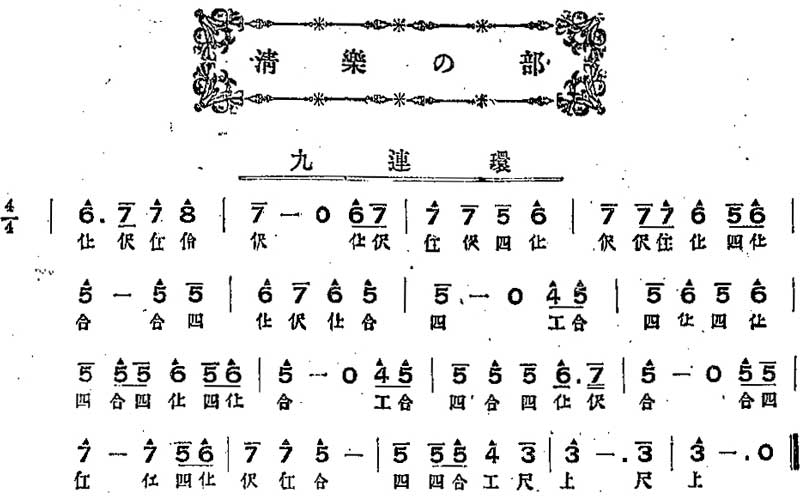

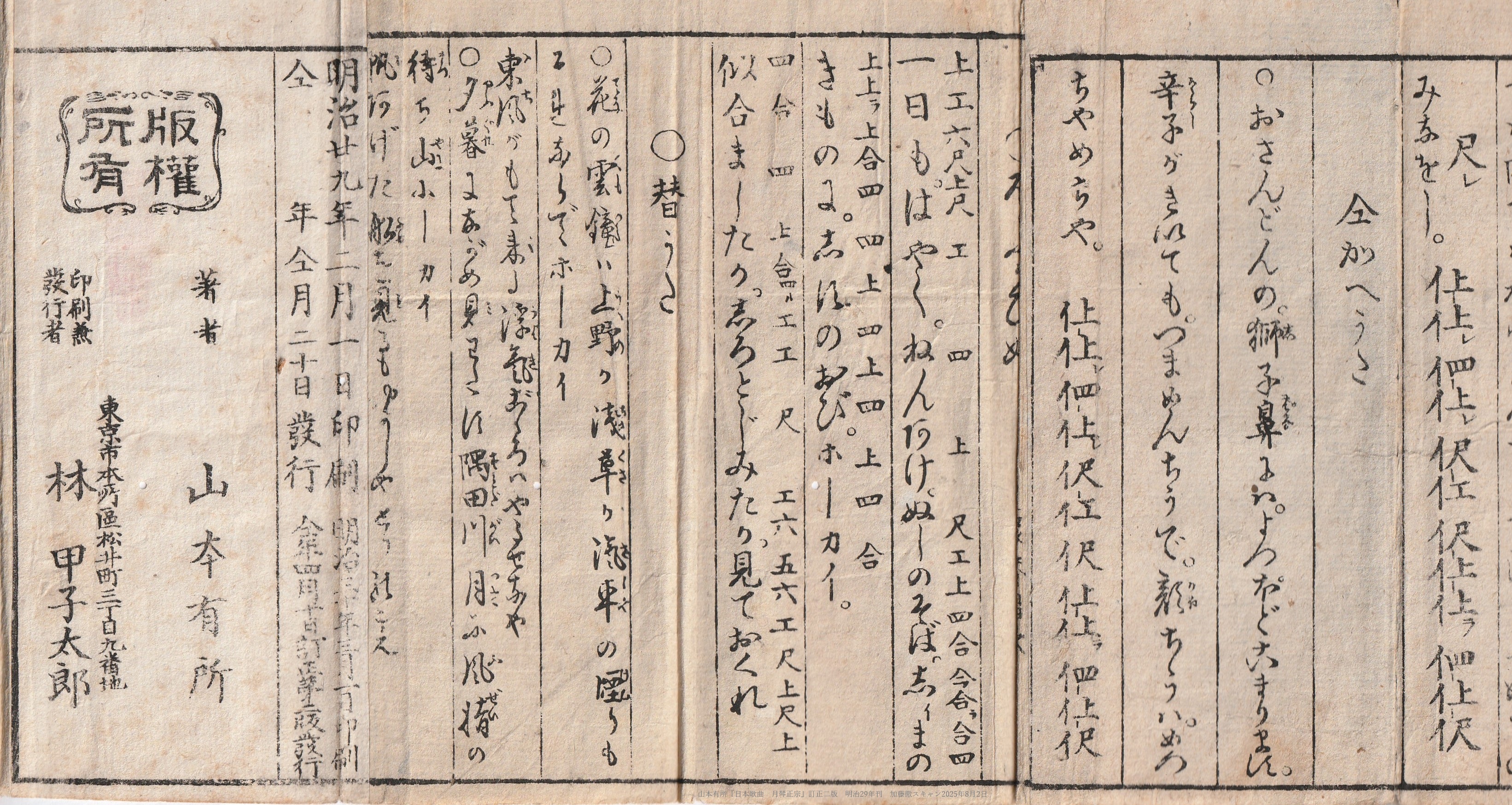

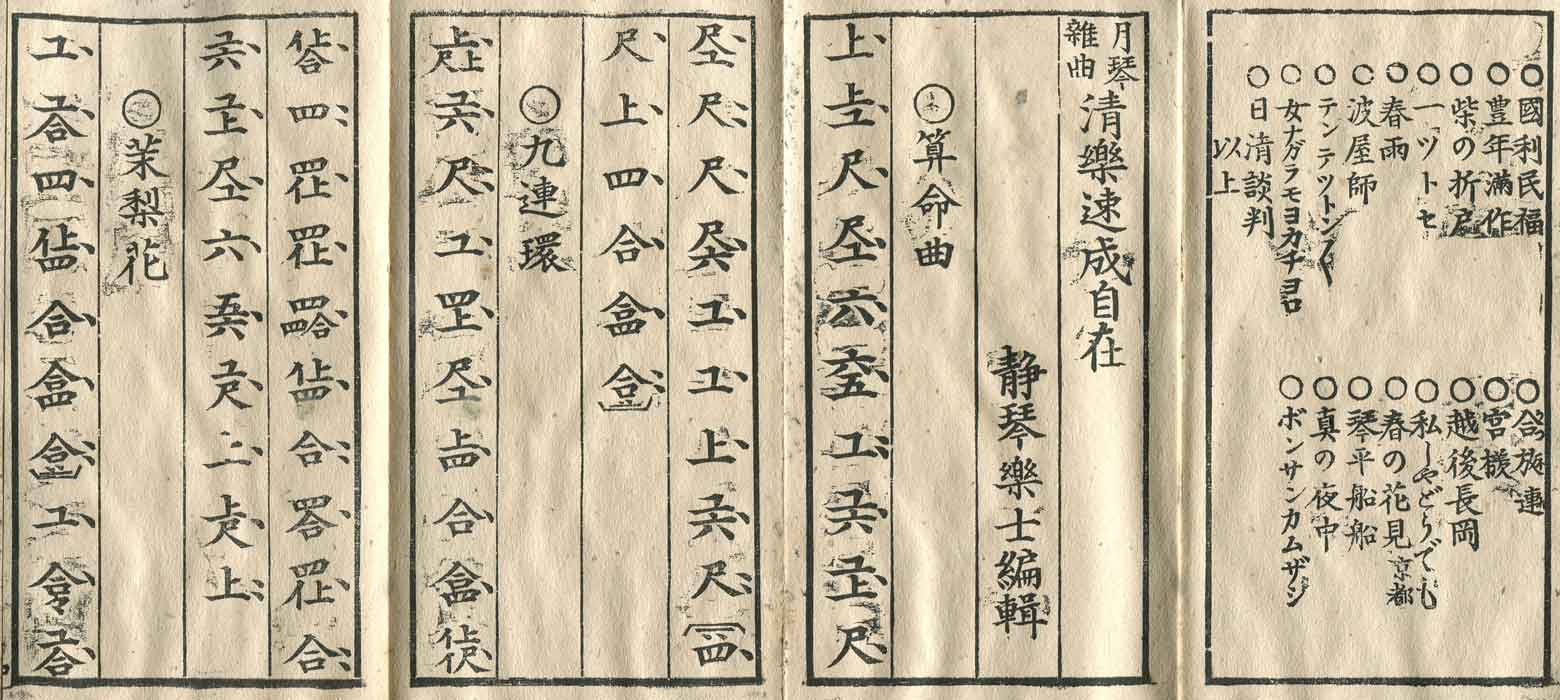

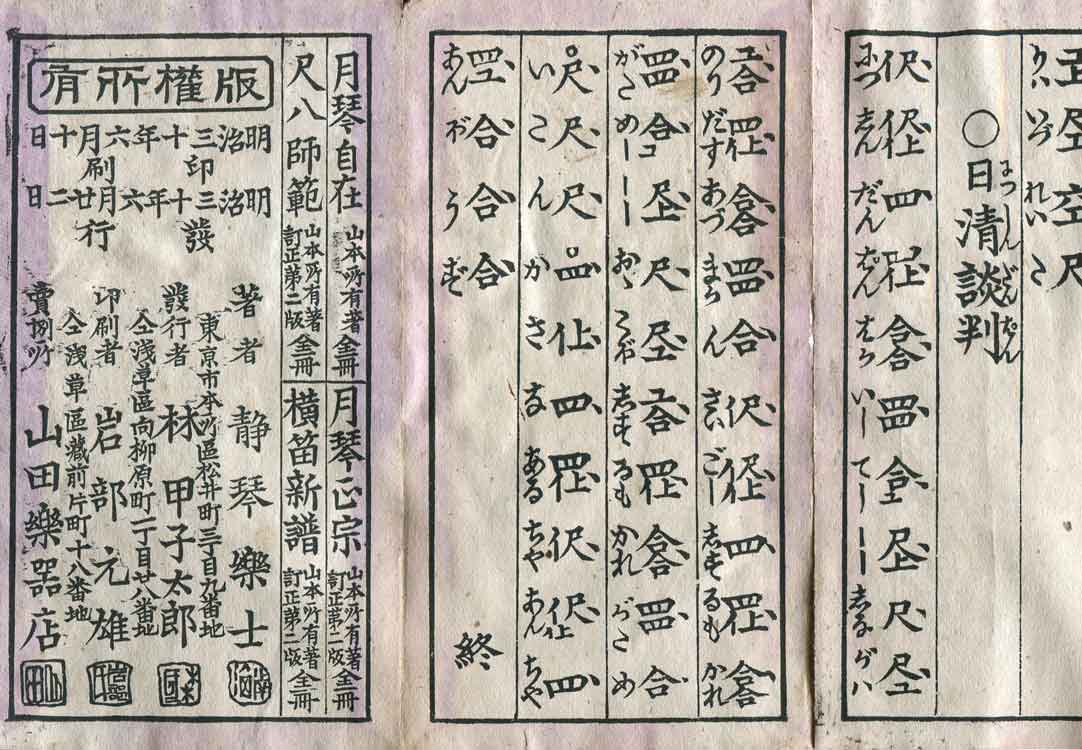

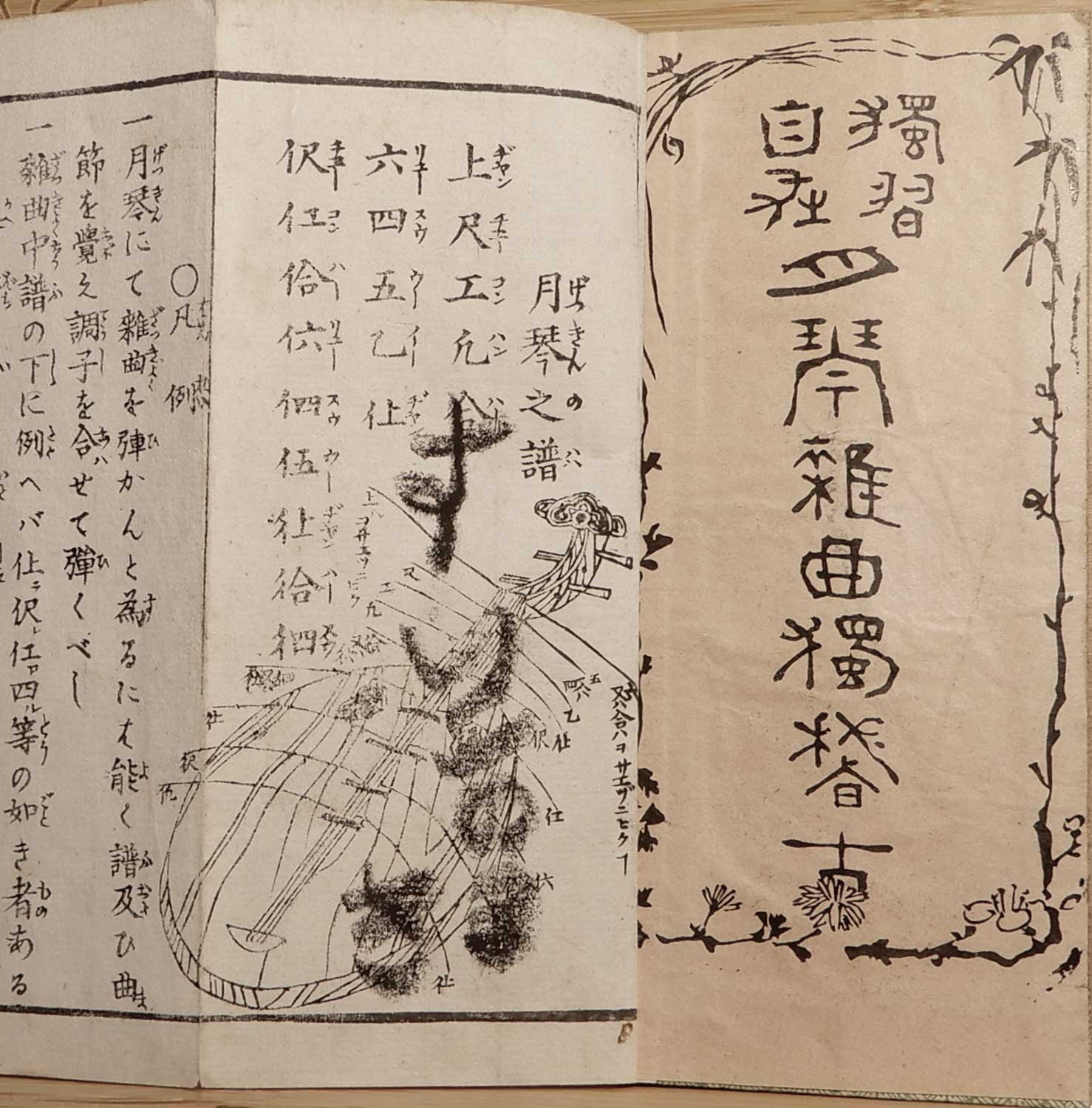

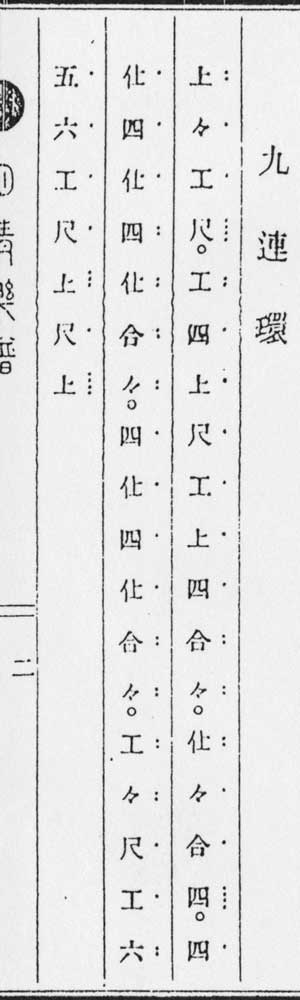

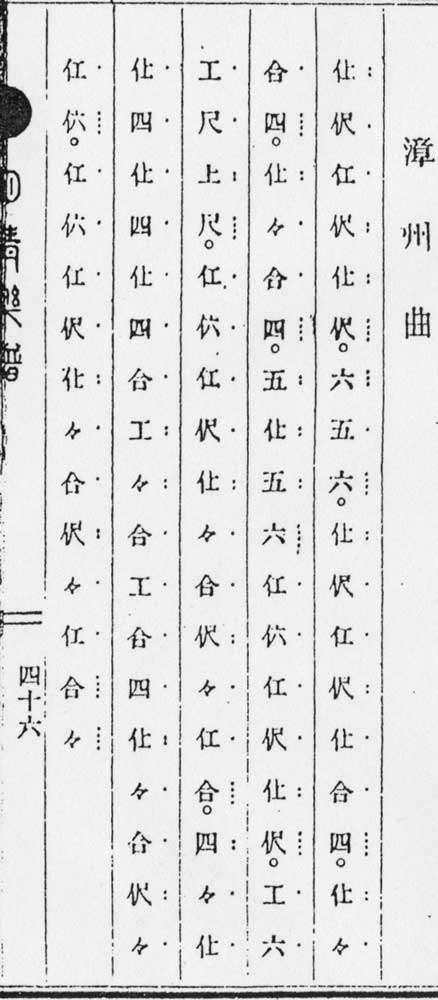

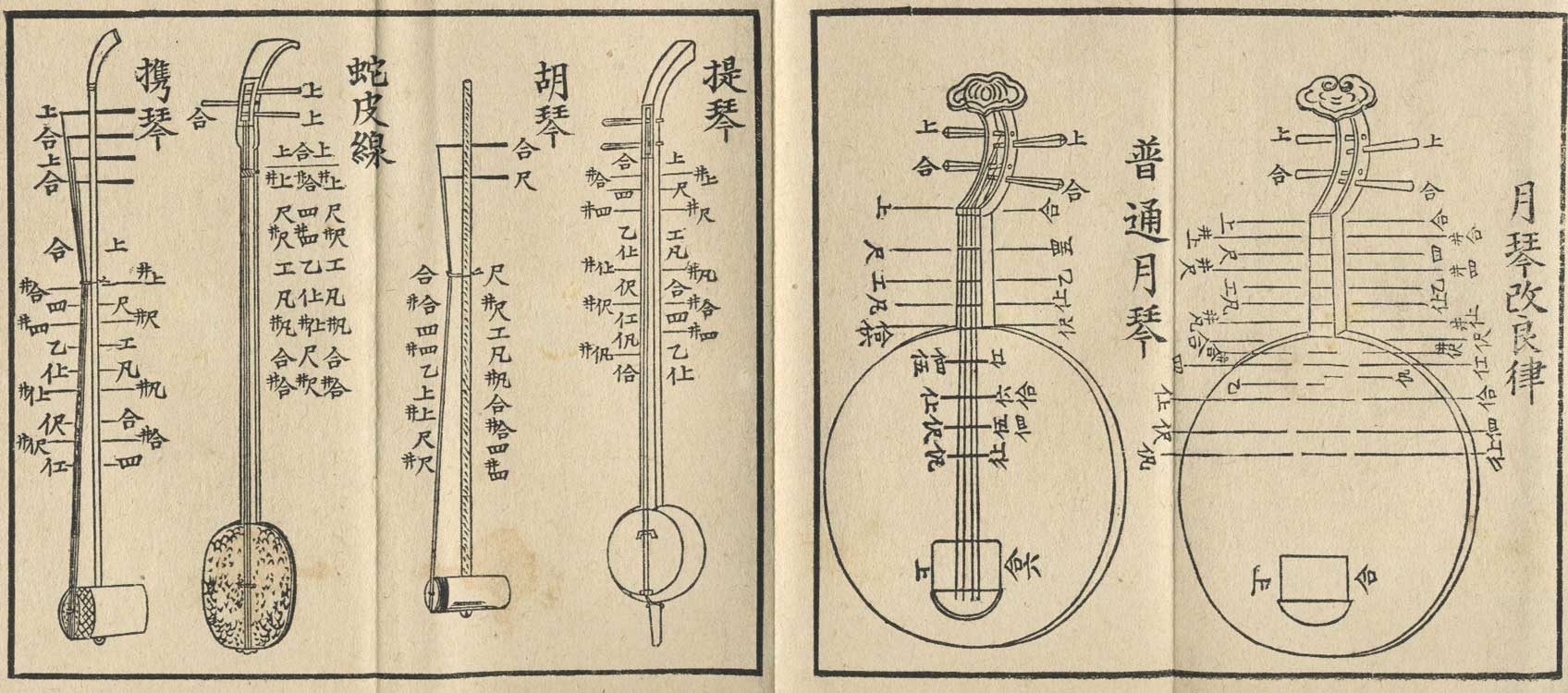

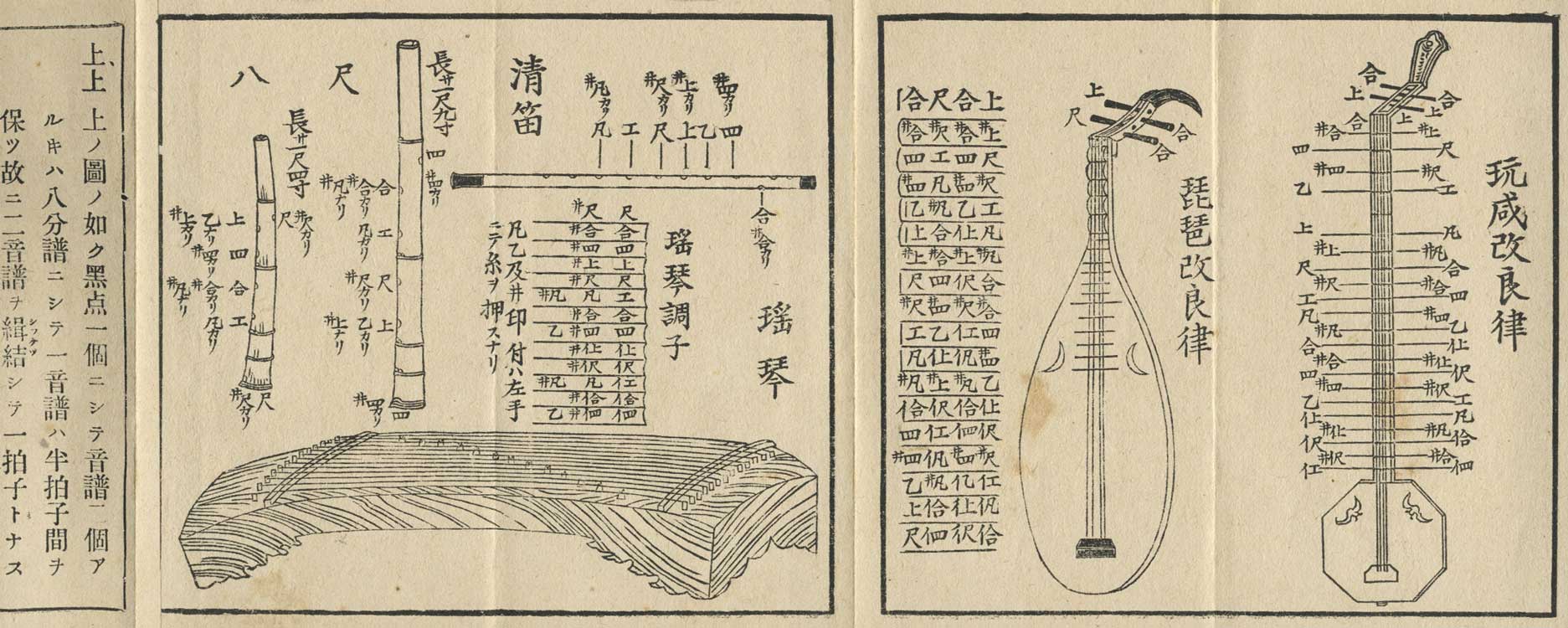

明清楽譜(1898) 柚木友月(初次郎)編 山本喜六校 高岡 柚木初次郎 明治31年3月 和54丁 国会図書館所蔵本だが「近代デジタルライブラリー」には未収録である(2008.12現在)。 工尺譜の右横の点の数で、音の長さを表す。 珍しく[水章]州曲(  [MIDI])の音符の長さが書いてあるなど、有用な資料である。 [MIDI])の音符の長さが書いてあるなど、有用な資料である。

|

|

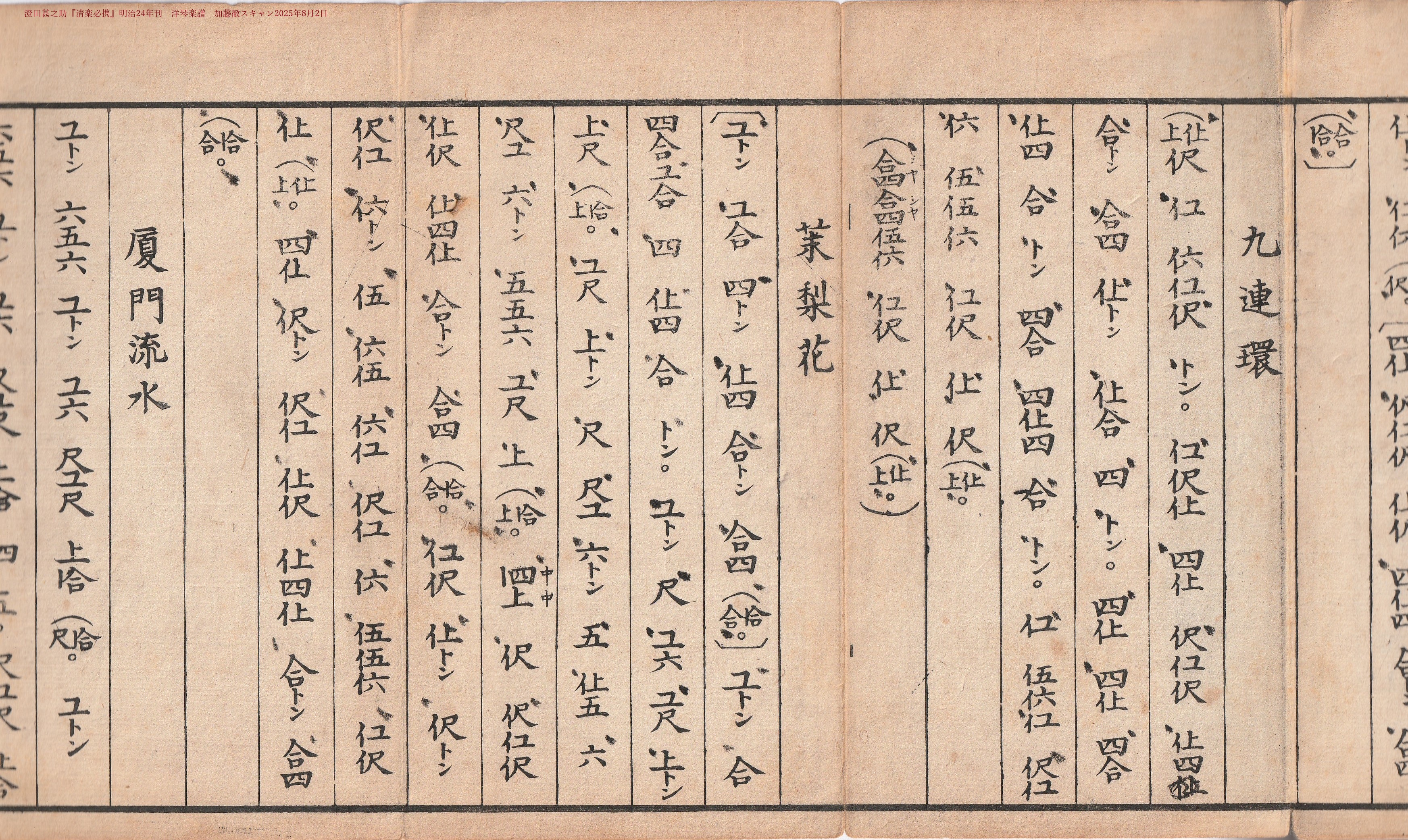

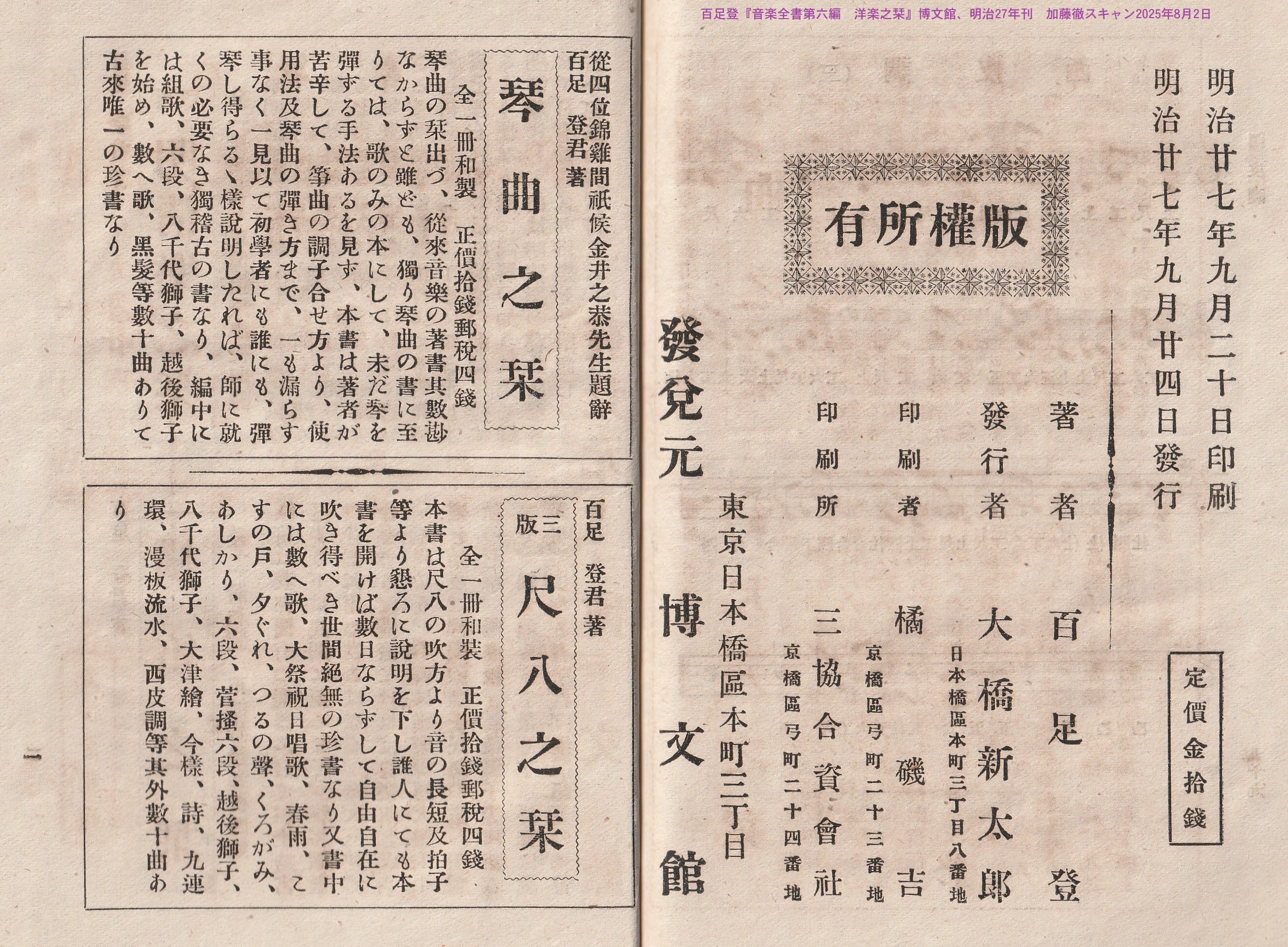

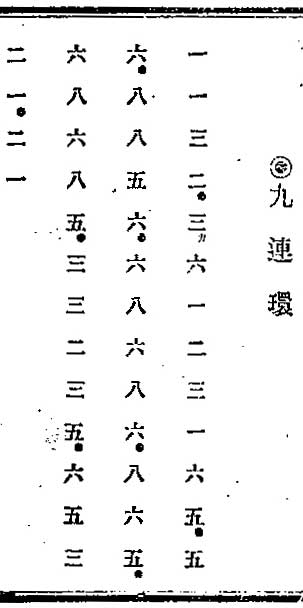

吹風琴唱歌軍歌俗曲清楽独案内(1898) 吉武常吉著 久留米:吉武常吉,明31.9 吹風琴は、真鍮製の玩具の笛で、ハーモニカに似た音色を出す。 明治30年ごろ平岡藤助が考案し、爆発的に流行。中国大陸や朝鮮半島にも輸出され、 最盛期の明治40年には年間四百万個も生産されたが、ブームは急速に去り、今日では 幻の楽器となった。 1999年7月、テレビ番組「開運!なんでも鑑定団」で、考案者の孫にあたる 平岡了一氏(福岡県久留米市合川町)が全国に呼びかけて、ようやく現物との対面を果たしたほどの 希少楽器になってしまった。 参考HP 探し求めた幻の笛”吹風琴”平岡 了一さん |

|

|

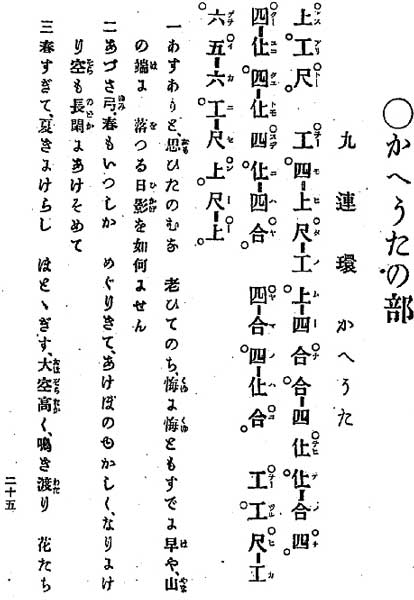

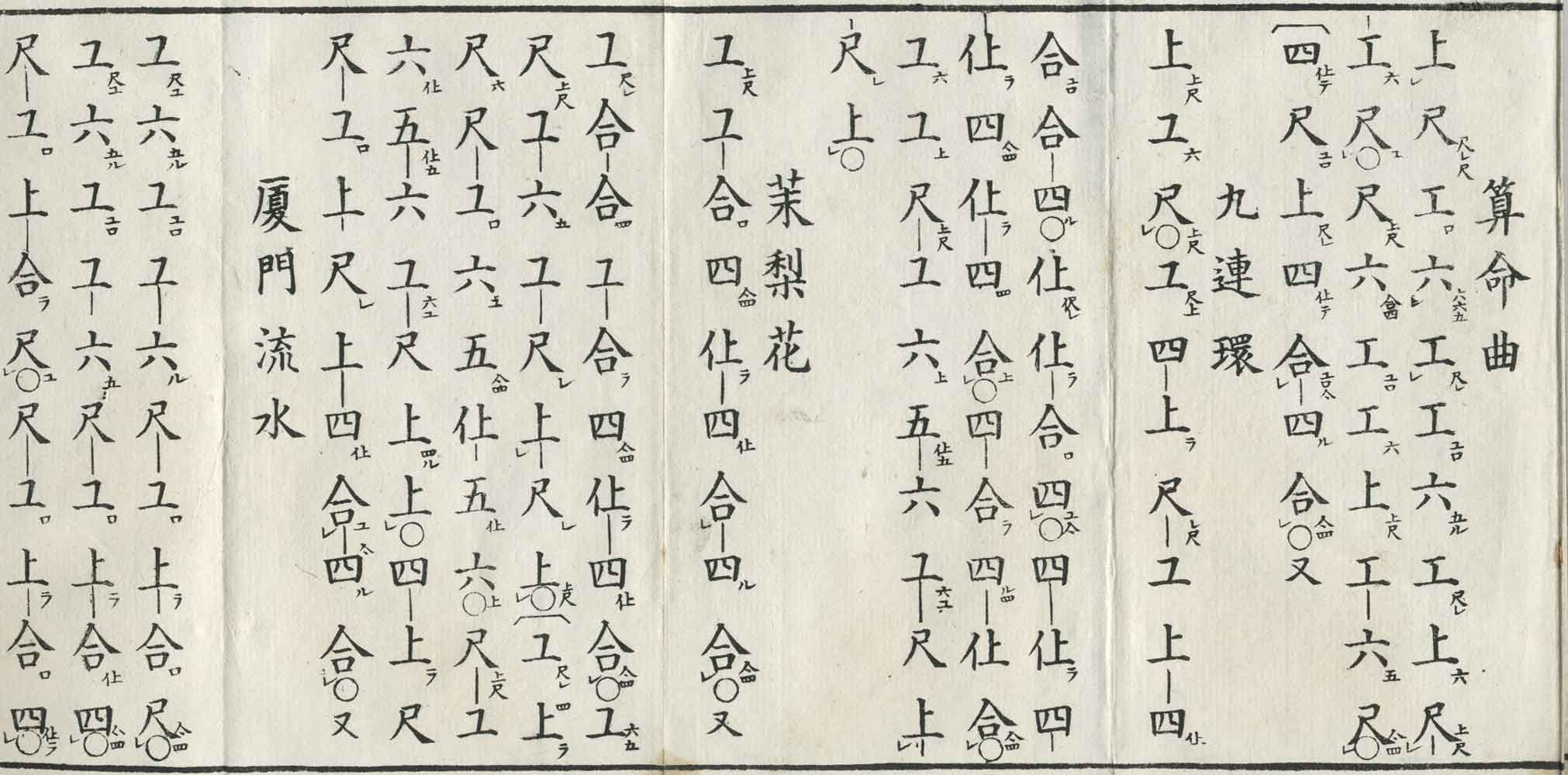

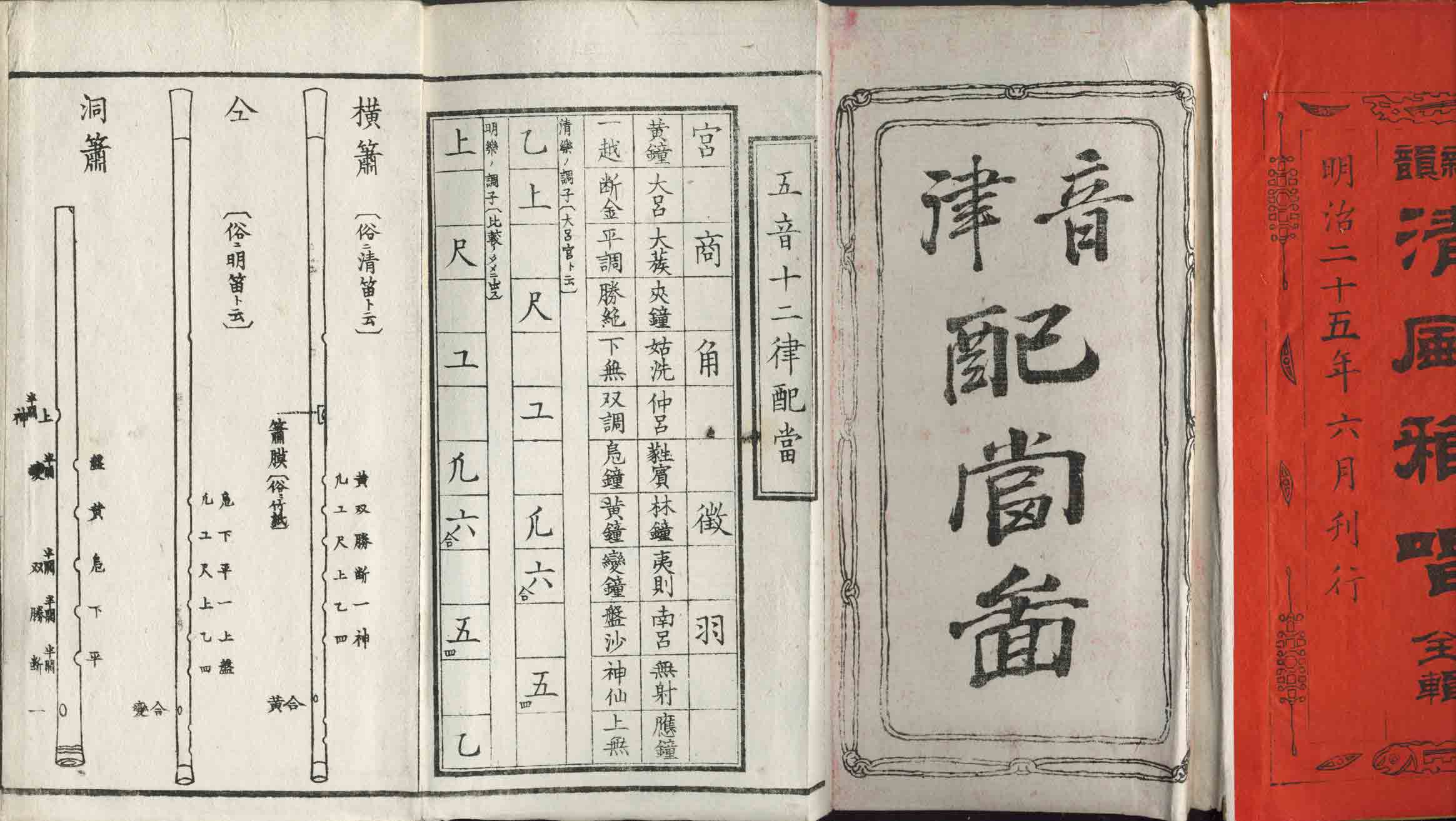

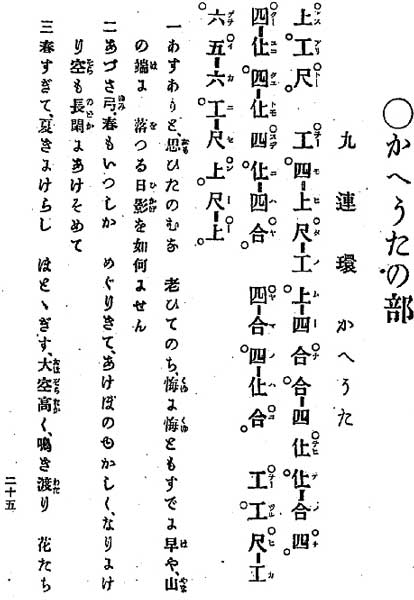

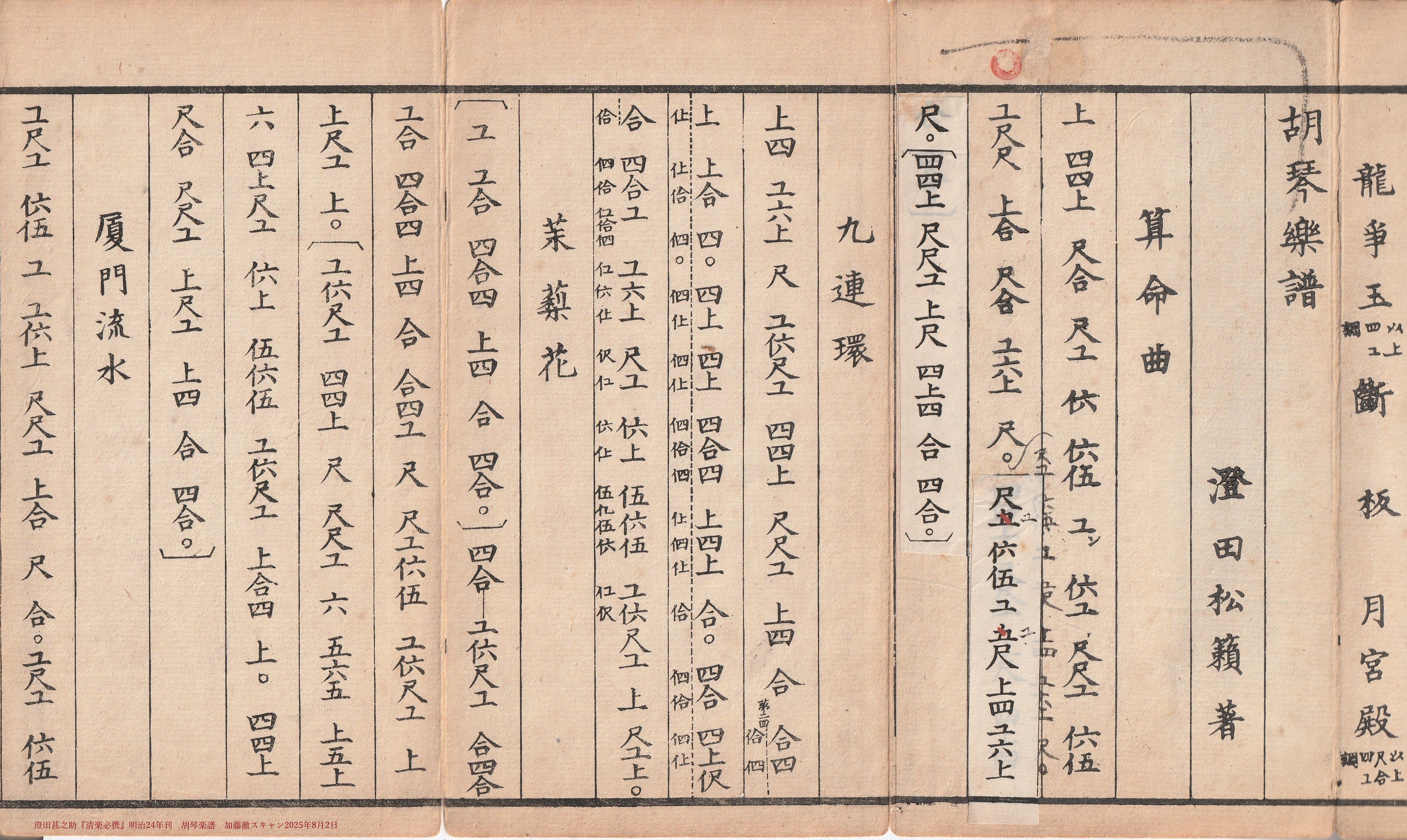

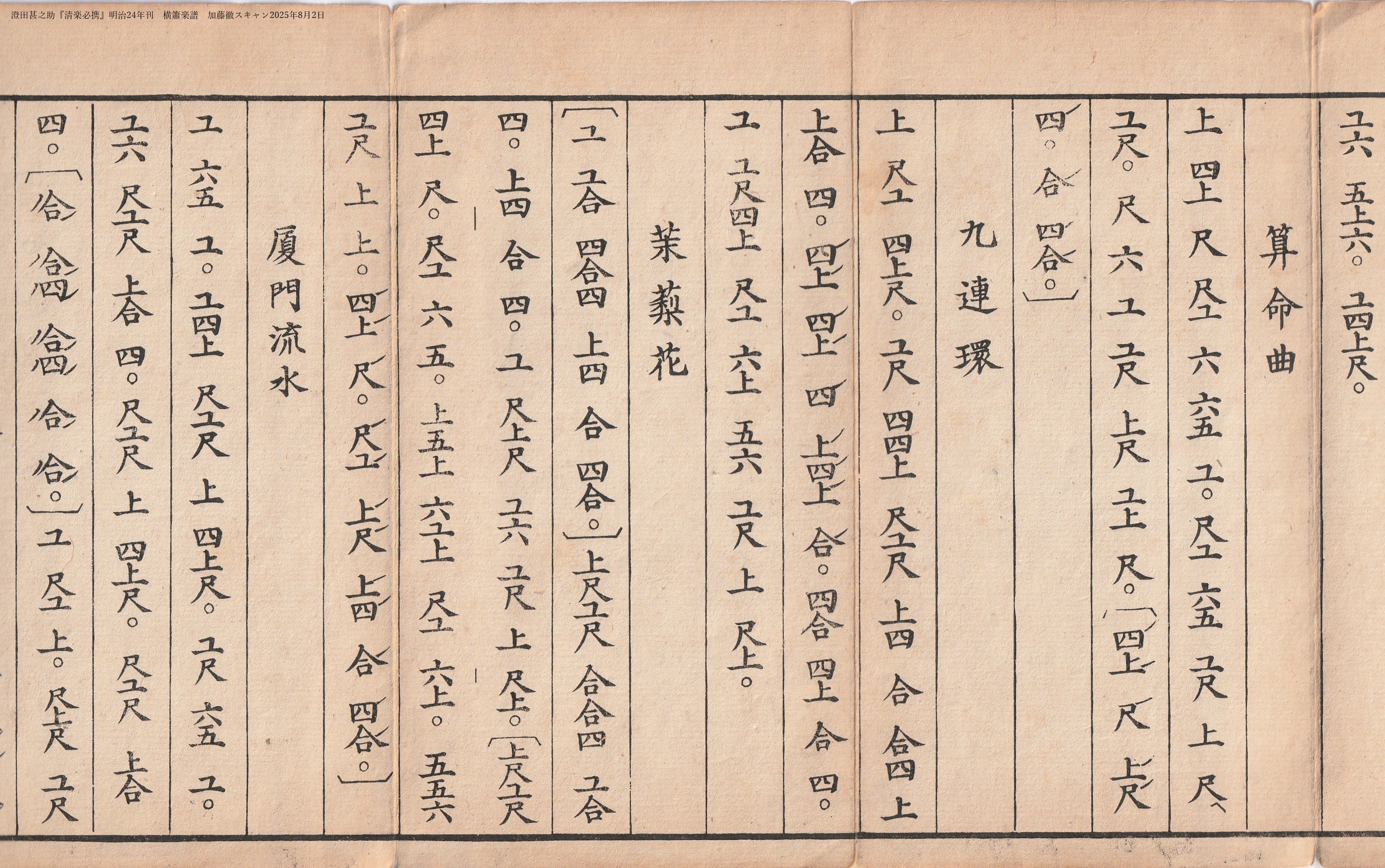

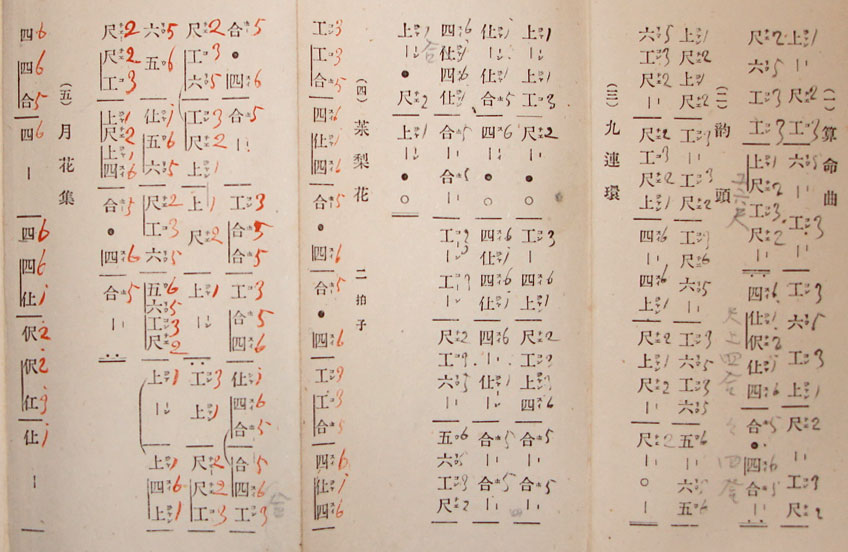

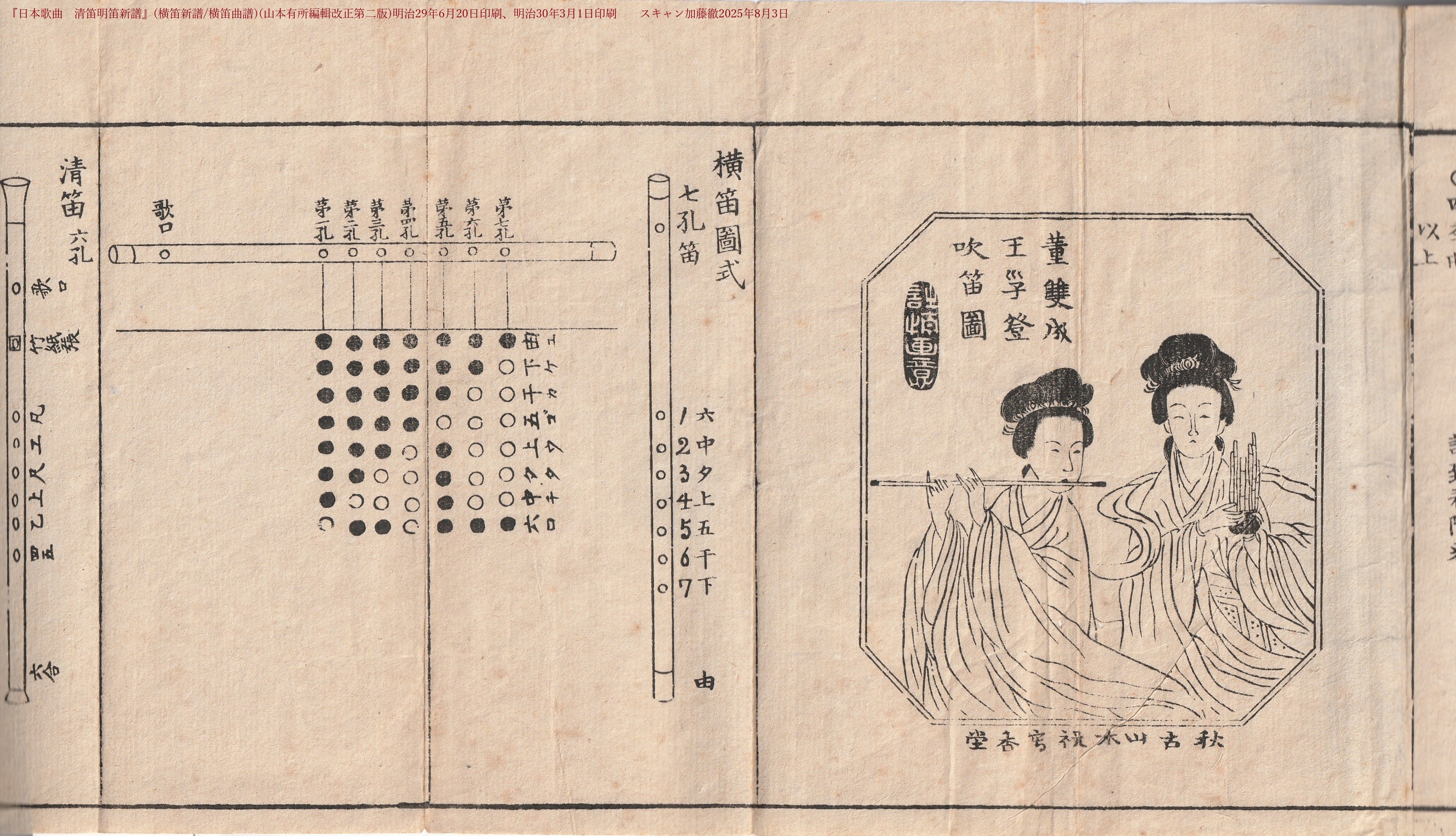

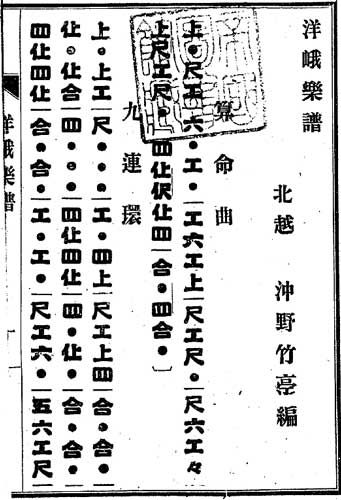

洋峨楽譜(1898) 沖野勝芳(竹亭)編 高岡:知音会,明31.4 工尺譜ながら、リズムも正確に表記されている。 これより古く、明治17年(1884)刊の高柳精一編『洋峨楽譜』という同名異本がある[こちらを参照]。 長崎明清楽の故・中村キラ氏が所持していた『洋峨楽譜』も、明治17年刊のほうである(山野誠之氏の論文「長崎明清楽『金線花』演奏に関する音韻論的研究」を参照)。 国会図書館の「近代デジタルライブラリー」で閲覧できるのは、沖野による明治31年版である。 |

|

||

| 実際はホーカイ節である。 |

| 「清楽」に「せいがく」とルビがふってある。 |

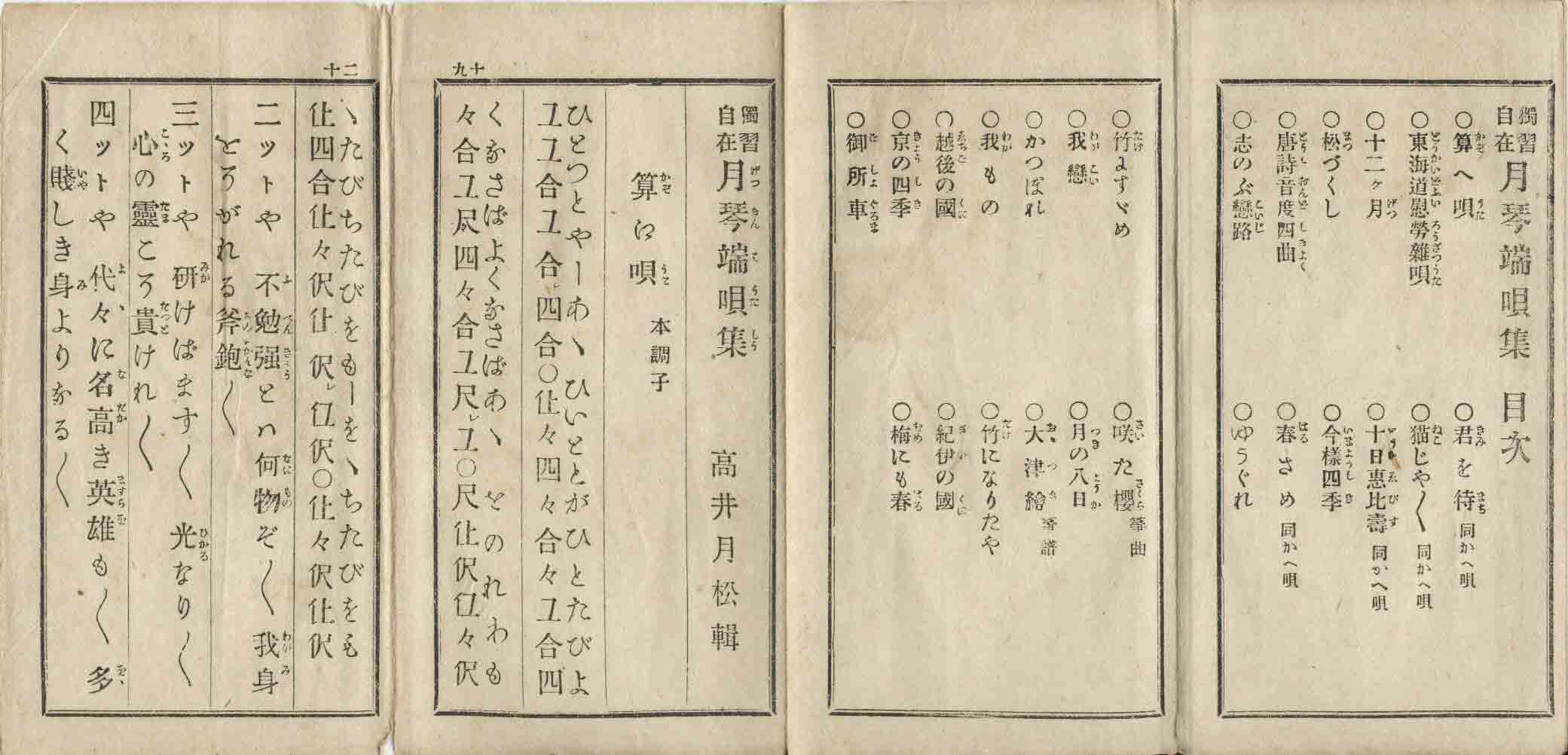

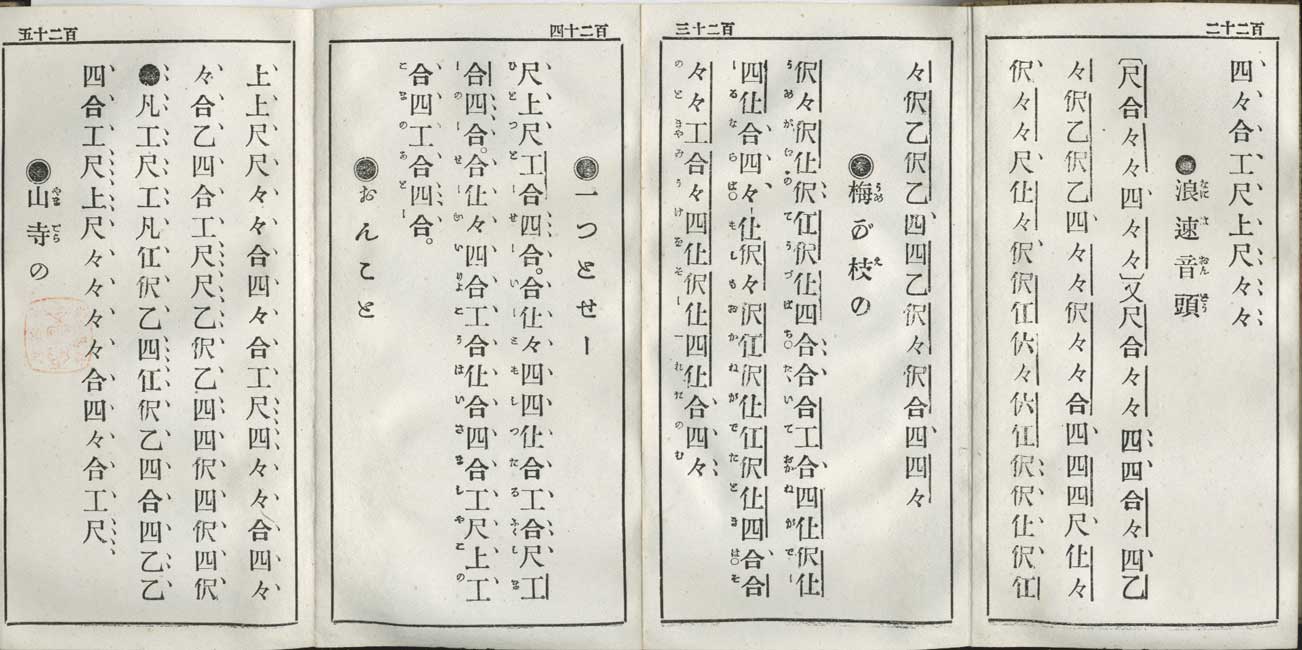

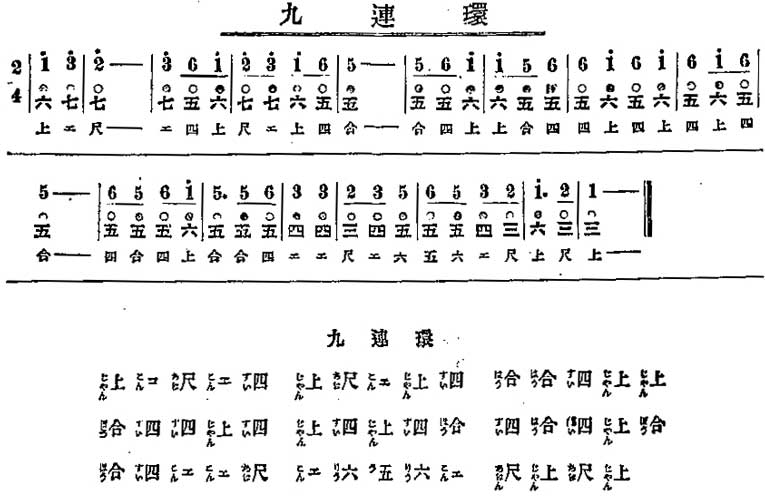

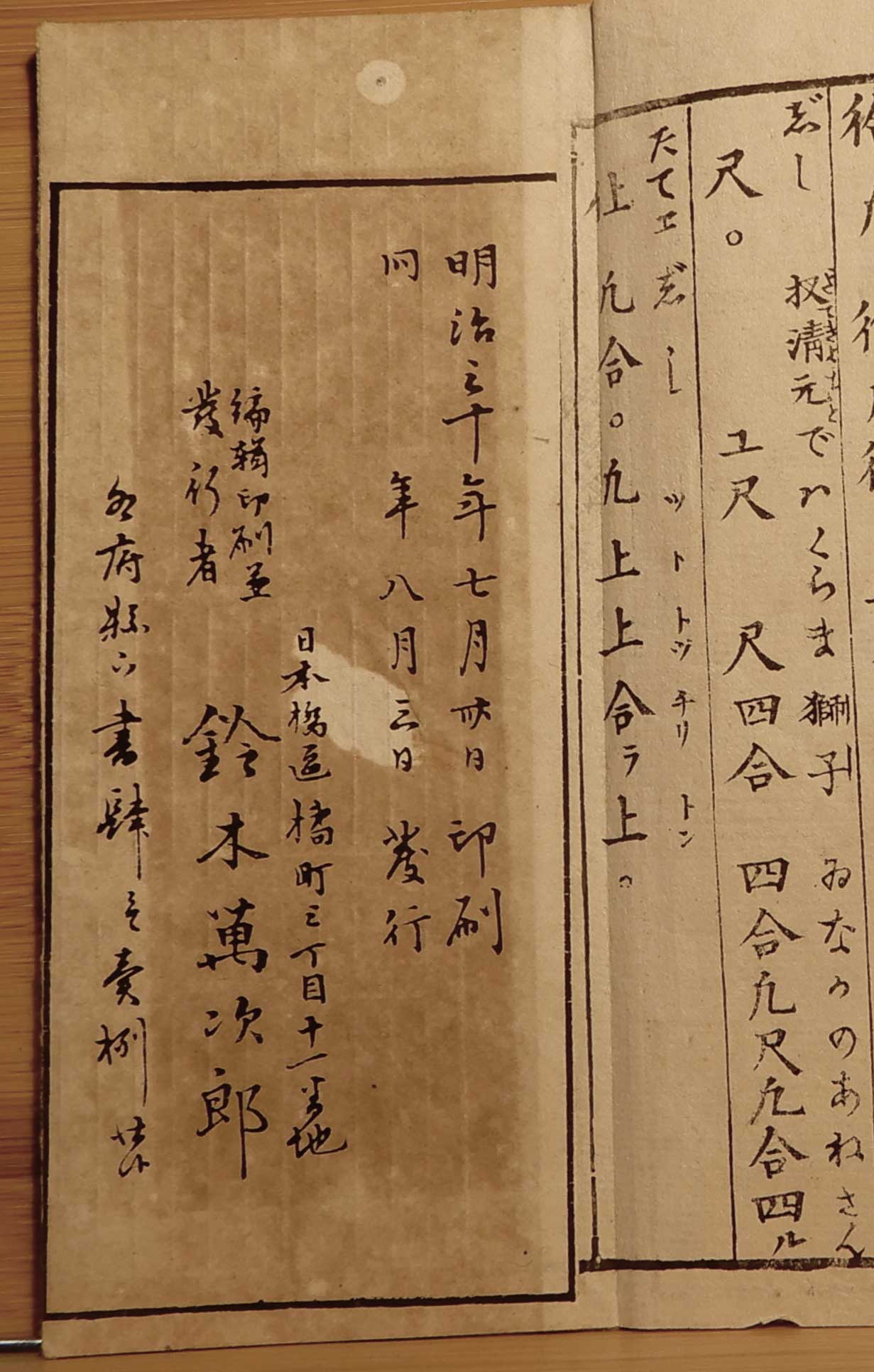

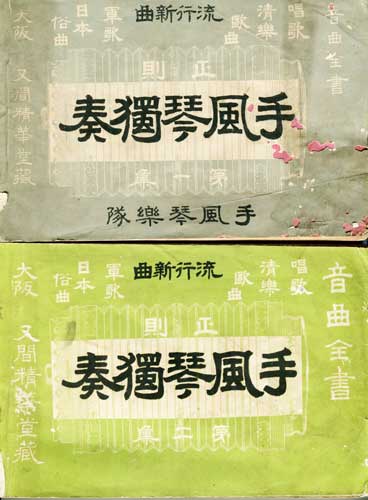

正則 手風琴独奏 第一集(1899)

正則 手風琴独奏 第一集(1899)