Taniko and Eva�@�u�J�s�v�Ɓu�G���@�v

Taniko and Eva�@�u�J�s�v�Ɓu�G���@�v

NO play TANIKO and Neon Genesis EVANGELION�@�\�y�u�J�s�v�Ɓu�V���I�G���@���Q���I���vLast updated 2024�N12��06�� Since 2019-3-20

Taniko and Eva�@�u�J�s�v�Ɓu�G���@�v

Taniko and Eva�@�u�J�s�v�Ɓu�G���@�v

|

����ҕs���̗w�ȁu�J�s(���ɂ���)�v �@���t�T�|(����ς邺�� 1405-1471�ȑO?)�̍�Ƃ���邪�A�^���͕s�� �@�� Arthur Waley(1889-1966)�ɂ��r�{�̉p�� The No plays of Japan,London,1921 (���{��̌��{�Ƃ��Ȃ�Ⴄ���R��) �@�� (�|��) ��Bertolt Brecht(1898-1956)�̋Y�� Der Jasager. Der Neinsager(1930) |

�@�u����O�v�Ƃ����Ă��A��ʂɂ͒ʂ��Ȃ���������Ȃ��B�����A�ψ���␢����A����ɍ��Ƃ̑P����Ƃ����A���Z�̓��{�j���ȏ��ɂ��o�Ă���̂ŁA�Ȃ��݂����邾�낤�B�\�̐�����ɂ��ẮA�����̌�������Љ�{�����邪�A������Ǝ��O�i�u���@�v�Ƃ����\�L�͍]�ˊ�����j�Ƃ̊W�ɂ��ẮA�قڋL����Ă��Ȃ��B

�@1960�N��ɔ\�����Ƃ̍�����(���������Ƃ�)���ɂ���āA�����킪�ޗǂ̑����@���@�i��ގ�(�ӂ���)�j�ŏo�Ƃ��A�����P�F(����������ۂ�)�Ƃ����o�Ɩ��������Ă������Ƃ��������ꂽ�B���̂��ƂŁA�����܂ŁA�u������Ǝ��O�Ƃ̊W�v�ɂ��ẮA�ꌏ�����̂悤�Ɏv���Ă����B�����A���łɎ��O�̐��I�����҂ł��������䐴�������s���ᔻ���Ă����悤�ɁA�u������v�Ƃ������̂́A�ނ̎���50�N���o���Ă��猻�ꂽ���O�ŁA���O�̓`���ł́A�u�����v���u������ɕ��v�ł����B

�@�����i�w��ՂƎ��O�̓�x�j�ł����������������A����̐V���ł́A�u������v�Ɩ����u�����O�v�Ƃ����������{�̐E���́A������̐���������ɂ͂܂����݂��Ă��Ȃ��������Ƃɏœ_�����Ă��B�O�㏫�R�����`���̎��͂ɂ����̂́A�`���ɋߎ��������ʂ̕��Ƃ̏o�Ǝҁi�ِ��ҁA�u�����q��ɕ��r�v�Ɩ�������O�j�̂��ł����āA��̓����O�̂悤�Ȏd���ɂ͂��Ă��Ȃ��B�u�����v�́A�����`�����^�����u�����i���m�ɂ́�����ɕ������A�����ā����ň����Ƃ����j�v�����A���O�Ƃ��Ắu�����v�́A�w���O�ߋ����x�ɂ���u������ɕ��i�ϐ��O�Y�j�v���낤�Ǝv����i�~�J�Ɏ����̐���ɂ��j�B

�@����ɓ����O�̑c�^�́A���ɂ����ނ��Ď��Â��{���A�Ō�̏\�O���������A��[�𑒂�A�⌾��`���̕i���⑰�ɓ͂������O�́u�w�m�v�ł������B�ނ�́u�A�̂�a�́v�̒B�҂ł�����A���ꂪ���������Ɂu�܊�(���傤����)�����v�����ƂȂ����v���ł��������B

����]���� �a���d�y�w�m�z

[��] (�u�����v�Ƃ�) �����A���m�ƂƂ��ɐ��֕����A�ՏI�̔O�������߂���A�����Ƃނ�����肷��m�B������@�̑m���Ƃ߂��B�܂��A���M�̗p��������A�G�w�ւ̎g�҂ƂȂ邱�Ƃ��������B

�������G���L�i1487�]1569���j�O�D�L�u���̖@�t��w�m�ɍ��A�������Ĕނ̐w�ɑ��肯��v

| ��1���� | �ψ���(���݁@1333�\1384)�@��a���y(��܂Ƃ��邪��)�̖��҂ŁA���q�̐�����ƂƂ��ɔ\��听�����B |

|---|---|

| ��2���� | ������(�����݁@1363�H�\1443�H)�@�ψ���̑��q�B���{�̔��w�̌ÓT�w���p�ԓ`�x�i�ӂ������ł�j�̍�� |

| ��3���� |

������(���݁@1398�|1467)�@������̒�̑��q�B3��ڊϐ���v�B �ϐ�����(���E���Ƃ܂��@�H�[1432)�@������̑��q�B�Ⴍ���Ď����B ���t�T�|(����ς�E�����@1405-1471�ȑO?)�@������̖����B��x�@��(��x���� 1394-1481)�̓�����l�B |

�c��������ɂ́A���������H�ו��Ɗy������b�����ʔ��Q�ł��ˁI�@���A�����G�ؗl�̂������ŁA�����̐��̖�����w�̋߂��ʼn�H�B1���ڂ̎ʐ^�̉���2�l�̏����͍����l(�Ԃ���)�Ƒ�X�l(������)�B��O��2�l�̒j���͋��t���a�l�Ǝ�(�����O)�B pic.twitter.com/pmCegHZIDi

— �����O(KATO Toru) (@katotoru1963) September 15, 2024

| ���� | ������ |

|---|---|

| �@����Ɍ�͂A���܈�x����������ׂ���B����͔��킵���S��Ȃ�l�ɂȂ�ČB�킪�|�\�͒��X�\���ɋy���A�f�E�A�̂Ȃǂ������\�ɂ́A���҂ɂ��炸��B�Ȃɂ������痧���A�U����ق��ق��Ƃ��āA���������Ȃ�C�Ɍ�B�����閼����ׂ��Ƃ��o������B��������ɁA���̏�̂��Ƃ������Č�ɂ��A���̂����肯�Ԃ肽��Ɛ\������́A�ق��āA�D�̂���`�ɂČ�B�����l��栂�ɁA�t�̏��̉��̊Ԃ�芒���̍炫���ڂꂽ��Ɛ\��������A�����₩�ɁA�������A�Ԃ̂���`�ɂČ�B�̂��A�̂��悫�Ɛ\���́A������ʔ����A�H���Ȃ����i�ɂ͂��Č�Ȃ�B�i�����j | �@����ɉɂ���������A������x�A���A�ꉺ����悤���肢���܂��B����́A����͒[���ŁA���͂������薲���ŐS������ۂɂȂ��Ă��܂��܂����B�{�E�̌|�\�͂킴�킴�\���܂ł��Ȃ��A�R�f��A�̂ɂ܂ŗD��Ă���_������ƁA�����҂ł͂���܂���B����������ɑf���炵���̂́A����̊痧����U�镑���̕���́A�����炪�ڂ����Ƃ��Ă��܂������ŁA�������i�i�ɗD��Ă��܂��B���̂悤�Ȗ���������ł��傤�Ƃ͐M�����܂���B��������ɁA���̏�̂��Ƃ������Ă��܂��̂ɂ��A���̂����肪�������Ɛ\���Ă���̂́A�����炪�ڂ����Ɩ�������A�D���ȗe�e�ł���܂��B�������̏�ɂ��Ƃ��܂��̂ɁA�t�̏��̉��̊Ԃ��犒���̍炫���ڂ�Ă���Ɛ\���Ă���̂��A���Ă�����̂��ڂ����Ƃ��āA����ɉ₩�ȕ���ł���܂��B�̂��A�̂��f���炵���Ɛ\���̂́A����ʔ����A�H���Ȃ̂���i�ɂ��Ă݂���̂ł��B |

| �@���R�l�܊߂����������Ƃ����o����ցB���������͎��Ȃ�ƂāA���悤�̕��̏����܂ƁA����ɂČ�ɁA���ЂɈ��ЂČs�v�c�Ɋo���Č�B�i�����j | �@���R�l�i�����`���j��������܊߂��Ȃ����܂��̂������Ƃ����Ǝv���܂��B���������̂̓^�C�~���O�ł���܂��āA���̂悤�ȋZ�|�ɗD��Ă���̂����@�������Ă���܂����Ƃ͓����������ł���܂��̂ɁA�҂�����Əd�Ȃ�ɏd�Ȃ��Ă��܂��̂��A�s�v�c�Ɏv���܂��B |

| �@���\���\���Ԃɓ�����ׂ���B���ɐ���ʂĂĐg�̉����ɂ��S�̉Ԃ��c��Ă�Ɖ�Ȃ���o���Č�B����A�₪�ĉΒ��ɓ���ׂ���Ȃ�B | �@�ǂ����ǂ����A������ɂ��A�ꂭ�������܂��B���̂悤�Ȗ�����̂悤�ȔN��ɂȂ�ʂĂāA��́A�����̂ǂ��ɁA�S�̉Ԃ��c���Ă���̂��낤�Ɖ�Ȃ���v���܂��B���̏���͂����ɉ̒��ɓ���Ă��������܂��悤���肢�������܂��B |

|

�y�������z���a�kꅁA���e��冁A�K���ۑ�t�B����V�m�A�⏊���B ꅞH�u�K���ہv�B�m�H�u�����ہA�s�@�����v�BꅞH�u�����݁v�B�m�H�u��A�A�A�����Γ|屣�ҁA������v�Bꅐ���B����A����ƁA�t��B���ꕷ���A�r��A�s�y���C�A篔��Γ|屣���o�Bꅈꌩ�A����A����͍F�e�B�N���\�A�u���B �y�P�ǁE���������z���a�̗k�(�悤��)�A�e���������(���傭)�ɓ���A���ۑ�t��K�˂�Ƃ��B��V�m�ɋ��ӁB���������ӁBꅞH���u���ۂ�K�ʁv�ƁB�m�H���u���ۂ�����́A���Ɍ�(�܂�)���ɔ@�����v�ƁBꅞH���u���A��(����)���ɍ݂��v�ƁB�m�H���u���A�A���A��B��(����)���(��)��屣(��)��|(��������)�ɂ���҂�����A��������Ȃ�v�ƁBꅁA���ɉ��B����A���ɉƂɒ�(����)��A���t���B���̕�A�����A�r����сA���C(����ׂ�)�ɋy���A�(�ɂ͂�)������屣��|�ɂ��ďo�ÁBꅁA�ꌩ���Ċ��傷�B�����͂��(��)���Đe�ɍF����B�N���\�ɂ��Ę�(��)���u(����)���Đ����B �y��z��(�݂�)�̎���̘b�B���a(���݂̉_��ȑ��a��)�̐l�A�k�(�悤��)�́A�M�S�ȕ����M�҂������B�ނ͐e�ƕʂ�A�͂���(���݂̎l���)�̒n�ɓ������B���m�ł��閳�ۑ�t�̂��Ƃɍs���r���A��l�̘V�m�ɉ�����B�u�ǂ��֍s���̂��ˁH�v�u���ۂ��܂����K�˂��ɍs���̂ł��v�u���ۂɉ���A���ɂɂ������ق����悢���v�u���ɂ́A�ǂ��ɂ���������̂ł����v�u�ƂɋA�肳������A����B�g�ɂӂƂ���܂Ƃ��āA���ɗ��������t�ɂ͂��Ă���̂��A���ɂ��v�B�����ŗkꅂ́A�Ƃɖ߂邱�Ƃɂ����B������A�Ƃɒ����Ė��@�����B�����邾�����B�ނ̕�e�͐Q�Ă������A���q�̐����Ăт����肵�A�������̂��܂�A�V���c��C����g�ɂ���]�T���Ȃ��A�g�ɂӂƂ���܂Ƃ��āA���ɗ��������t�ɂ͂��A�p�b�Ɣ�яo���Ă����B����������kꅂ́A�n�b�ƌ�����B���̌�A�ނ͗͂�s�����Đe�F�s�ɂƂ߁A���\�̂Ƃ���(��)���ƂȂ��Ȃ���S���Ȃ����B �y���z�kꅥ�����̎���̖��Ԃ̊w�ҁB�w���j�x����S��\���E��`���S���\�Z�E�B��ɓ`���ڂ���(��������������ŃE�B�L�\�[�X�̂�����̕�)�B ���ۑ�t������̎���̍��m�E�Γ���J(�����Ƃ� ������A700�N-790�N�j���(�������)�����A�����ł́A���̎���̍��m�E����(1385�N-1446�N)���w���B�l��Ȋe�n�̎���V�����Đl�X�̐M�]���W�߁A�Ō�͖k���Ŏ���(�����Ⴍ)�����B �Υ�������ԂƂ� 屣����T���_���̂悤�ȗ����� �|屣����u�|屣���}�v�ɓ����B (�Q�l �����̊ȑ̎��Ɣɑ̎��ɂ�錴�����̕\�L) (�ɑ̎�)太和楊黼,辭親入蜀,訪無際大師。遇一老僧,問所往。 黼曰:「訪無際。」 僧曰:「見無際,不如見佛。」 黼曰:「佛安在?」 僧曰:「汝但歸,見披衾倒屣者,即是也。」 黼遂回。一日,暮夜抵家,扣門。 其母聞聲,甚喜,不及衫襪,遽披衾倒屣而出。 黼一見,感悟,自此竭力孝親。 年八十,誦偈而逝。 (�ȑ̎�)太和杨黼,辞亲入蜀,访无际大师。遇一老僧,问所往。 黼曰:「访无际。」 僧曰:「见无际,不如见佛。」 黼曰:「佛安在?」 僧曰:「汝但归,见披衾倒屣者,即是也。」 黼遂回。一日,暮夜抵家,扣门。 其母闻声,甚喜,不及衫袜,遽披衾倒屣而出。 黼一见,感悟,自此竭力孝亲。 年八十,诵偈而逝。 |

��u�����́w�}���K �T�̎v�z�x�͖������B�w����Êāx�ʖ��w��������x�F���a�kꅁA���e��冁A�K���ۑ�t�B����V�m�A�⏊���B ꅞH�u�K���ہv�B�m�H�u�����ہA�s�@�����v�BꅞH�u�����݁v�B�m�H�u��A�A�A�����Γ|?�ҁA������v�Bꅐ���B����@https://t.co/ygD57kRVZr pic.twitter.com/ijl4G1kgny

— �����O(KATO Toru) (@katotoru1963) May 6, 2022

|

�Q�l�@�u�����v�Ɓw�J�s�x�̢�O����q�v�ɂ��� �w�a�p�Ώƕ������T�x(�����`������A����26�N��1352��)�����p |

|---|

|

p.67�@���͂������Ƃ��Č����邾���łȂ��A����Ƃ��͈����ƂȂ�A����Ƃ��͐_�̂��������Ƃ�A���邢�͒j�̂������A���̂������Ƃ��Č�����B p.66 Buddha does not always appear as a Buddha.Sometimes He appears as an incarnation of evil, sometimes as a woman, a god, a king, or a statesman; sometimes He appears in a brothel or in a gambling house. p.491�T���F�@�،o��3�A����i |

|

cf.����i fumonbon =�ω��o kannonkyoo =���@�@�،o �V������F ����i ���\�� �݂傤�ق��ꂰ���傤 ������ڂ��� �ӂ���ڂ� �����ɂ��イ�� ��_�ʗ� guu soku jinnzuu riki �L�C�q���� koo shuu chii hoo ben �\�������y jippoo shoo koku doo �����s���g muu setsu fuu gen shin |

|

p.65�@���̕��͂��ׂĂ̐l�тƂ̕���ł���B�q�����܂�ď\�Z�����̊ԁA����͎q�̐��ɍ��킹�ĐԎq�̂悤�Ɍ��A���ꂩ�炨���ނ�ɂ��Ƃ�������悤�ɁA�����܂��A�l�тƂ̂��Ƃɏ]���ċ���������A���̌���Ƃ���ɏ]���đ�(������)�����킵�A�l�тƂ����Ĉ��炩�ȗh�炬�̂Ȃ����n�ɏZ�܂킹��B p.64 Buddha is both father and mother to the people of the world. For sixteen months after a child is born the faher and mother have to speak to him in babyish words; then gradually they teach him to speak as an adult. Like earthly parents, Buddha first takes care of the people and then leaves them to care for themselves. He first brings things to pass according to their desires and then He brings them to a peaceful and safe shelter. p.491�T���F��ʟ��όo�i���������˂͂傤�j |

����������̏����w���فx�B�B���e�[�}�͌����Ǝ����B

�f�扻�́A

1971�N�̎c���_�ē̓��{�f��w���� SILENCE�x

2016�N�̃}�[�e�B���E�X�R�Z�b�V�ē̕č��f��w���� -�T�C�����X-�x(Silence, 2016 film, directed by Martin Scorsese)

�E���{��ŗ\������@https://youtu.be/0cUtOR-DL1A?si=yc7sYW2n8XnMK5wN

�E�p��ŗ\������@https://www.youtube.com/watch?v=IqrgxZLd_gE

�����t�E�g���X�g�C�̑n�얯�b(�Z�ҏ���)�u������Ƃ���ɐ_����v�ʖ��u�C���̃}���`���v

�T���́A�w�V���x�}�^�C�`�E��25��31�߁|40�߁B�u�܂��Ƃɓ���ɍ����A�킪�Z��Ȃ鍟���̂��Ə����҂̈�l�ɂȂ�����́A�������ਂ�����Ȃ�v

https://ja.wikisource.org/wiki/�}�^�C�B������(�����)

�p��u�Ԓ���v�@https://en.wikisource.org/wiki/Bible_(King_James)/Matthew#chapter_25

�y���Ɨp �����z�����̒��삩�玩���ň��p���܂��B�����O�w�����́x�������Ɂ@ISBN-13 : 978-4122049024�@���B

— �����O(KATO Toru) (@katotoru1963) May 17, 2024

�u�����ƌ����v�u�@���Ɩ��M�̈Ⴂ�v�u��������w���فx�v�u�g���X�g�C�̖��b�w�C���̃}���`���x�v pic.twitter.com/Y43erNkvku

|

�y���b��Y�w�\�A�h���}�����������Ƃ��x(�p��I���A 2014/1/24)�����p

��6-��7 �u�\�v�Ƃ������t�́A������i�����݁j�����̌��t���g���܂ł́A���Ȃ炸�����|�\�̈�̃W������������킷���t�ł͂Ȃ������B������́u�\�y�i���邪���j�v�Ƃ� �����t���g���Ă��邪�A�W�������Ƃ��ẮA�u���y�̔\�v�u�c�y�i�ł��j�̔\�v�Ƃ������̂������āA�u�\�v�Ƃ������t�͌|�\�̂��܂��܂ȗ̈�ɂ����Ă��āA�ނ���g�̌|������킷��ʖ����ł������B������A������͎��������́u�\�y�v�ɌŗL�Ȍ|�\�̖��̂ɂ����̂ł���B �@(�����j �@������́i�����j�ߔN�̃|�b�v�J���`���[��]�̗p����g���A��ꎟ��i�Q�ł���u���w�v���A������́u�\�v�Ƃ����g�̌|�̂����ɉ�́E�č\�z���đ��i�Q�Ƃ��Ă̔\�̍�i�Q��������Ƃ������Ƃ��ł���B �@������𒆐S�Ƃ���\��Ƃ����̐�i���́A���̑��i�Q�Ƃ��Ắu�\�v����邽�߂ɁA�\�Ǝ��̑��u���l�Ă������Ƃɂ���B�܂�A�u���w�v�����̂܂ܐg�̌|�̂����ɕ���Ƃ��ē��������̂ł͂Ȃ��B�\�Ƃ������u�̂����ɉ�̂��āA�č\�z���Ă���̂��B �@���ꂪ�ǂ̂悤�ɍs��ꂽ�̂����A���̖{�͕��͂���B�f���A�j���A�R�~�b�N�A�Q�[���A�t�B�M���A�ɂ����č����܂łÂ�����̉�́A�����A�č\�z�̗��j��̏o���_�ɗ����߂��āA���̊v�V�I��@�͂������B ��237 �@�\�́A���E�̉����̂Ȃ��ł��A�����Ƃ��q���̖��ɊS�������������ł������B�w�O�㕨���x�����łȂ��A�����̔\�̍�i���A�q���𒆐S�ɂ����Ă���B�������͕�Ǝq�̖��ł��邩��킩��₷���B����ȊO�ɂ��A��͂�q�������S�ɂ���ꍇ�������B |

|

�y���b��Y�w�\�@���݂̌|�p�̂��߂Ɂx(�V�j�ЁA1989�N)p.209-p.210

�@�\�����݂̌|�p�Ƃ��čl���Ă݂�Ƃ������Ƃ́A�������āA�\�̗��j�Ɠ`��������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�t�ł���B�\�Ɛ�����̂��Ƃ�ǂ��Ă����ƁA�����Ɍ����Ă���̂́A�����킪�����ɂ͂�����Ɓu���݁v�̂��̂Ƃ��Ĕ\���Ƃ炦�Ă������Ƃ������Ƃł���B������ɂƂ��ē`���Ƃ������̂͂����������݂��Ȃ��B���ł��A�����ō��A�Ƃ������Ƃ����ł������B���́u���݁v�̎����ɑς�������̂łȂ���Ȃ炩�����B���̂��Ƃ��A�\�̌���p�Ɋv�V�������炵�A���̐g�̘_�ɋ�̓I�ȃC���[�W�Ǝv�z���������邱�ƂɂȂ����B���肵���l�C�ɂ��炽��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����̂ł������B���Ƃ����l�|�ł��낤�Ƃ��̌|�ɂȂ�Ă��܂��Ίϋq�͂����Ă��܂����Ƃ�m���Ă����B�����炢�������炵�������ł������B�e�L�X�g���|�������炵���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ϋq�̊��o�����̂����炵���ɂ���đh�炳�Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��B �@���̉ߍ��Ȏ����ɂ���Ĕ\�́u���݁v�̌|�p�ƂȂ����B������̎��ォ��Z���I���ւĂȂ��\�����̐������ێ��ł��Ă���Ƃ���Ȃ�A���́u���݁v�̎����ɑς��悤�Ƃ���҂������A�˂ɔ\�̕\�����X�V���Ă�������ł���B |

|

�@��L�̈��p���̂����u����̕��́v�]�X�̓i���g���W�[�̂��ƁB �@���u�u���w�v�����̂܂ܐg�̌|�̂����������Ƃ��ē��������̂ł͂Ȃ��B�\�Ƃ������u�̂����ɉ�̂��āA�č\�z���Ă���v �u�f���A�j���A�R�~�b�N�A�Q�[���A�t�B�M���A�ɂ����č����܂łÂ�����̉�́A�����A�č\�z�̗��j��̏o���_�ɗ����߂��āA ���̊v�V�I��@���������B�v)�B ���p��@�i���e�B�u�@narrative�@���@�i���g���W�[�@narratology�@(��)����_/����w�@(��)�����w/���q�w�@(��)서사학 �@�u�i���e�B�u�v�́u�X�g�[���[�v�Ƃ͈قȂ�Ӗ������̕��|���_��̗p��ł���B �@�p�P�� narrative �̈Ӗ��́A�l�b�g�����@https://eow.alc.co.jp/search?q=narrative�@�Ȃǂ��Q�Ƃ̂��ƁB �@���|���_�̊w�p�p��Ƃ��Ẵi���B�u�̈Ӗ��́A�l�b�g�����́@https://kotobank.jp/word/�i���e�B�u-590017�@���Q�Ƃ̂��ƁB �@�i���g���W�[�Ƃ́A����(what)�A�ǂ̂悤��(how)�����(���̂�����)���͂��A�l�@����w��̂��ƁB����|�p�݂̂Ȃ炸�A���o�|�p��A�|�p�ȊO�̐l�Ԃ̉c�ׂ������Ώۂɂł���B �@�ȉ��A�l�b�g�L���A�{�c�N��u�ŋ߂悭�����L�[���[�h�u�i���e�B�u�v�ɂ��Ă̗������[�܂�i���e�B�u�֘A�{�������߂T�I�v2022�N6��3�� 10:21 �{����2022�N11��25��) �����p�B �@�l�I�ɔ[�������̂��A�o���̕ҏW��Ƃ��i���e�B�u�ƌĂ��Ƃ����Ƃ��낾�B �{���y��܂��悤���w�i���e�B�������[�[���̋��������x2021�N�A ISBN 978-4788517035�z�̒��̌��t�����ƁA�i���e�B�u���u�o����g�D�����A�Ӗ�������s�ׁv�ƒ�`���Ă���B �l�Ԃ͈�ʓI�Ɏ����̔��f�Ől������݁A���ꂼ��Ɍo�������邯��ǁA���̌o�����ҏW�����s�ׂ��i���e�B�u�Ƃ������Ƃ��B ������A��l�ЂƂ�ɂ��̐l�Ȃ�̃i���e�B�u�������B |

| �\�y�u�J�s(���ɂ���)�v(15���I) | �G���@���Q���I��(20���I) | |

|---|---|---|

| ��� | ���t�T�|(�H) ����ς�E���� 1405�`�H | ����G��(�ē�) ����́E�Ђł��� 1960�` |

| �ʉߋV�� Initiation | �t�����R�� | �l�ޕ⊮�v��A (����a,14��) �u���߂łƂ��v |

| ��ى�A | ���R�A�J(������̏ے�)�ւ̓������݁A �u�O����q�v | L.C.L�A�G���@�̔閧 ���Ɋ҂�Ȃ����c(�u���̃��t�����v) |

| BL�e�C�X�g | ����(�t��)�Ǝt(�R��) | �V���W�Ə��J���� |

| ���� | ���s�ҁA��y�S�_ | �g�k�A�G���@ |

| ���N | ���� ��q�ƒ� | �V���W ���q�ƒ� |

| ��e | �O�V�e(��)����V�e(��y�S�_)�� | ���C���G���@�����@ |

| �@�B�d�|���̐_ Deus ex machina | ��y�S�_ | �u�A���i�~�����X�v(������) |

| ���t�V�� |

[Arthur Waley��w�J�s�x�̋r��] Footnote:Here follows a long lyric passage describing their journey and ascent. The frequent occurrence of place-names and plays of word on such names makes it impossible to translate. (�r��: �����ł͂��̂��Ɣނ�̗��Ɠo�����q�ׂ��������������B�n����n���������������t�V�т��p�o���邽�߁A�|��s�\�ł����B) |

�EEvangelion�@���@angel(�V�g�B�G���@�ł́u�g�k�v)�������Ă���B �E�g�k�@���@shito�@hito(�q�g�B�l��)�������Ă���B �ETV�ő�24�b�u�Ō�̃V�ҁv(1996�N3��13������)�@�p��^�C�g�� The Beginning and the End, or "Knockin' on Heaven's Door" �@�V�ҁ@���@�g�ҁ��g�k �@���J�����@���@�u�V�ҁv�u�I����(�I���)�v�I���J�@�������@������ �@���́u�C�ł����ł��Ȃ����E�̈�v���y������Łz��f��w�V���E���b�h�E���C���x(The Thin Red Line 1998)�̃��X�g�V�[�� |

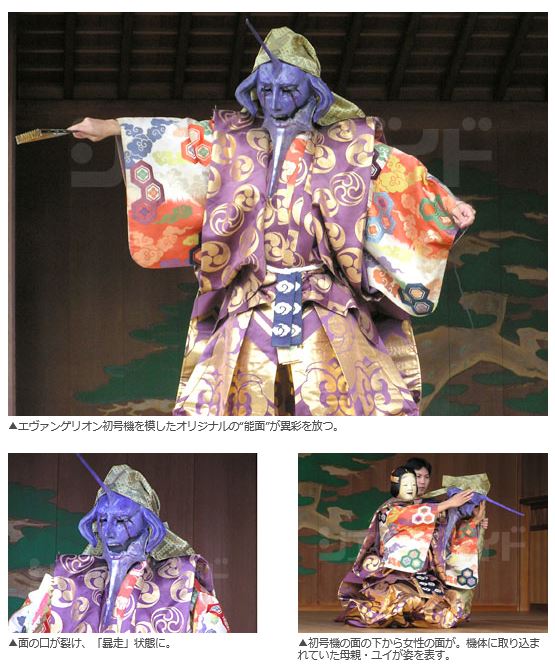

2020�N10��18��(��)�u�e���ʕP�`�\�y�Ƌ����@�������l�X�R���`������Y�̗Z���`�v��R������\�y���C���ɂāB�s�сE�����O���O����S�������Ă��������܂�??�@�������B���������B�u�R���e���c�O���[�o�����v�n���i���Ɣ�⏕���v�̑��Ō���A����z�M�B�ڍׂ́@https://t.co/vguHqHUqqb pic.twitter.com/aauzAQmqQ9

— �����O(KATO Toru) (@katotoru1963) October 15, 2020

|

�u�������w�����҂̖ڂ��猩���w�ȁw����x�̖��͂ɂ��Ẵ����v([htm]�@[PDF])��莩�Ȉ��p �����k��(�P�Q�V�X�H�`�[�P�R�U�O�H)�w�^�S��x���̌��t �@�l�V���z����A�A�m�țߎ��҈S�A�����m�����Җ��S���B���P�єX�A ���ˈ����A��R�D�y�ҁA�����l嫐��A�^�ߎ��V�S���فB(����) �@�l�̎z(��)�̐��ɐ������A�A���A��(����)�Ɏ�����҂��ȂċS�ƈׂ����Ƃ�m��̂݁B���������A�����҂���(��)���S�Ȃ邱�Ƃ�m�炴��Ȃ�B��(����)�P(����)�E�єX�A�����˂Ј��͖��݁A��R�Ƃ��ēD�y����ҁA�������̐l�͐�������(���ւ�)���A�ߎ�(����)�̋S�Ɖ����قȂ��B �@���̐��Ő����Ă���l�́A���łɎ��҂��H��(�S)�ł��邱�Ƃ�m���Ă��邾���ŁA�܂�����ł��Ȃ��҂��܂����͗H��ł������Ƃ͋C�Â��Ă��Ȃ��B�����߂Ɣё܂̂悤�Ȑl�A�����Ė��݂āA�y����̂����܂�ł���悤�Ȑl�́A�����Ă��Ă��A���łɎ��H��Ɖ��̈Ⴂ���Ȃ��B |

|

�@�u�V���m�v�Ɋւ���L�^�͏��Ȃ��B�����̃A�j���t�@���������l�b�g�ɓ��e���Ă����������ƁA���ɂȂ����̂�1995�N������{�ŕ��f���ꂽTV�V���[�Y�B �@���̉f�����L���Ȃ̃e���r�ǂ��w������ƁA���k���E�ɔJ�Ȃɂ���u�ɔJ�l���|�p���@�v�������łւ̉��H��S�����ƂɂȂ����Ƃ����B �@�Ȃ��A�e���r�V���[�Y���L���Ȃ̃e���r�ǂ��������Ƃ���邪�A���̎����{���̓��ӂ��o���ɍ��`�Ȃǂ���w�������̂ł́A�Ƃ̎w�E������B �i�����j �@�������A����Ȑݒ�⌾�t���p�ɂɓo�ꂷ�邤���A�����ł͌������֎~����Ă������I�ȕ`�ʂ�O���e�X�N�ȃV�[���͂��ׂĎ�菜���K�v�������B �@���ǂ̐R�������i����܂łɐ�l�߂ɐ�l�߂����ʁA���܂ꂽ�̂��u�V���m�v�Ȃ̂��B �@���Ȃ݂Ɂu�G���@���Q���I���v�͒ʏ풆����Łu������m�v�Ə����B �@�Ȃ������u�V��v�Ƃ��ꂽ���͔��R�Ƃ��Ȃ����A�@���I�ȃC���[�W��������̂ł͂Ƃ�������������Ă���B �@��������Ղ��N���� �@���X�̍�������z���A�u�V��v��2001�N�ɒ����̃e���r��ʂɓo�ꂷ��B �@�������A�҂��Ă����̂͒����́u�G���@�v�t�@������̑�u�[�C���O�������B �@���t�������o���Ȃǂ̕`�ʂ͂������A���I�ȗv�f�̂���p�[�g�͑傫�����H�Ȃ����̓J�b�g����s���R�ȏo���ɂȂ������炾�B �i�����j �@�������A�Ȃ������܂ŕs�]�������̂��B �@�����ł̃A�j���֘A�̃C�x���g�Ȃǂ��肪���A���n�̃T�u�J���`���[����ɏڂ����k����卡���D�����B�}�L�����i�̕�ݍG�s����́A2001�N�̕����O����u�G���@�v��������x�����ɐZ�����Ă������Ƃ��w�i�ɂ���Ǝw�E����B �u�������璆���ɂ́A�J�b�g����Ă��Ȃ��C���ł��o����Ă��܂������A�����G���̉e���͂��傫�������̂ł��B�G���@�̃X�^�b�t��L���X�g�A����ɕ���̔w�i����W�����L���Ȃǂ͑�������A���ό�̂��������ɋC�Â������o���܂����v (����) �@�܂��G���@�̖��͂Ƃ������镔�����A���ʓI�ɑ傫���킪��Ă��܂����Ƃ����B �u�R���e�L�X�g�i�����j��ǂ݉����Ƃ����[�����Ƃ͂��Ă��܂���ł����B��i�S�̂�����`���������A�ł͂Ȃ��A�q�[���[�����E���~���Ƃ������ۂ������Ă��Ȃ��̂��Ǝv���܂��B���I�`�ʂ������A�Ӗ����������̂ł����A�S�č폜����Ă��܂��܂����v (����) �u�����̌��{�͓��������������Ȃ��Ă��܂��B���X�A���ǂ��ێ�I�Ȃ��Ƃɉ����A���`�ʂ�O���e�X�N�ȃV�[���ɃN���[��������l�������Ă��鎖���w�i�ɂ���܂��B���Y�}�ɂƂ��Ắg�S�Ă̐l��������h���Ƃ�������i�̏����ł��v �@�����̃e���r�ł́A2021�N2�����獑�c�����ECCTV�Ő���������́u�͂��炭�זE�v����������u�ٗᒆ�̈ٗ�v�Ƙb��ɂȂ����B �@�p��傫���ς��Ȃ�����e���r�f�r���[���ʂ������u�V���m�v�́A���͈̑�Ȑ��҂Ȃ̂�������Ȃ��B |

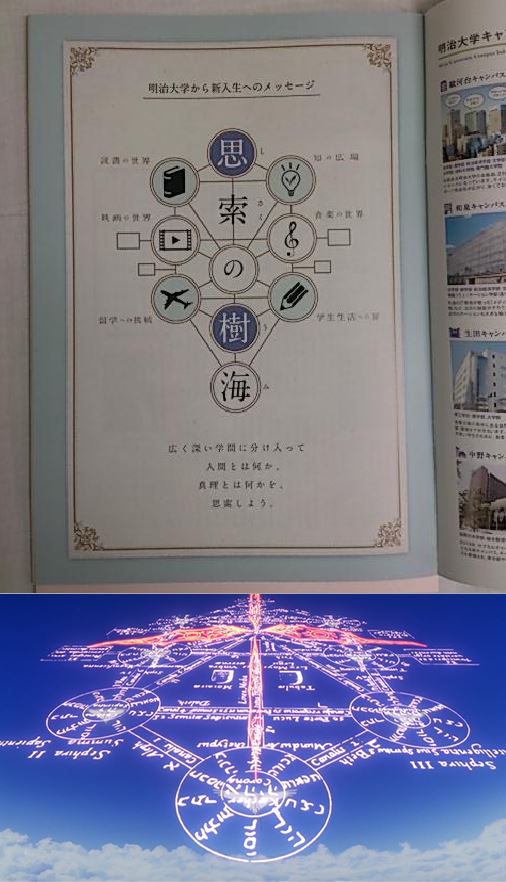

�Z�t�B���g�̎��� M-Style��(2015.4) |