巻頭所感

2025年9月13日

明治で過ごした10年間

はじめまして、2025 年 3 月に明治大学大学院を修了いたしました、伊藤 秀嶺 (いとう ひでたか) と申します。卒業してからおよそ半年、先輩方と比べると若輩者の私が、こうして巻頭所感を書く機会をいただけたことを大変光栄に思っております。私はまだまだ卒業してから日が浅く、社会人として何か書けるような経験に乏しいため、ここでは学生時代のことについて書かせていただきます。

さて、タイトルにもあります通り、私は明治の生徒、そして学生としておよそ 10 年間を過ごしました。その歩みを振り返ってみたいと思います。私は2015年に地元の中学校を卒業し、明治大学付属中野高校へと進学しました。埼玉県の実家から満員電車に乗って片道 1 時間半の通学と、男子校での自由気ままな高校生活はあっという間に過ぎていきました。その後、内部推薦で明治大学に入学しました。大学ではワンダーフォーゲル部に所属しました。はじめの2年間は講義、実験、レポート作成、部活、アルバイトと充実した生活だったと思います。しかしながら世界中でコロナウイルスによるパンデミックの影響で、3年生からは授業はオンラインとなり、部活動も中止となりました。なかなか思うようにいかず悩んだ時期でした。そんなコロナによる影響も時がたって少し落ち着き、4 年生になった私は小池研への所属となりました。そこで初めて触れた放射化学という分野、研究対象であった焼却飛灰、研究者としての心得など、小池研では多くのことを学ばせていただきました。学部を卒業し、大学院に進学してからは、人数が増えてにぎやかになった研究室で学部生の時以上に研究活動に励んでいきました。その途中で悩んだこともありましたが、小池研の仲間たちがいたからこそ、壁を乗り越えることができました。学会発表への参加や、日々の指導を通して研究の面白さや難しさ、そのほか多くのことを経験させてくださった小池先生には、心から感謝しております。

このように学生生活について書かせていただきましたが、明治大学から巣立った現在は、一般企業に就職し、その会社に貢献できるよう勉強の毎日を過ごしております。これから先、つらく苦しい時や悩んでしまう時が来るかもしれませんが、そんな時には明治大学で過ごした日々を思い出して、乗り越えていきたいと思います。

最後になりますが、これからも卒業生として、今回のように何らかの形で明治大学に関わっていければと思っております。

2025年8月19日

明治応用化学会がかかわってきた「応用化学概論2」の

13年間を振り返って

明治大学理工学部応用化学科では学部3年生の講義科目として,「応用化学概論2」を実施しています。応用化学科を卒業する(あるいは応用化学専攻を修了する)学生は,広い意味で化学工業という分野で活躍することになります。実際,化学に立脚した産業は21世紀を迎えた現在も大きく発展しており,例えば,最も基本的な衣・食・住のほかに,高度医療や情報,環境,エネルギー分野でも化学及びそれに基づく技術は多大な貢献をしています。このような社会的背景を踏まえ,応用化学科を卒業する学生に将来の進路を考える場を提供することを目的として「応用化学概論2」の授業を企画しています。

2012年度までは,6名程度の卒業生をお招きしてそれぞれ2回の講義形式の授業を実施してきました。2013年度からは,明治応用化学会の協力により,「応用化学概論2」では工業化学科・応用化学科を卒業した(あるいは工業化学専攻・応用化学専攻を修了した)先輩(以下、併せて「卒業生」)に講師を依頼して,複数担当者によるオムニバス形式で講義及びゼミナールを展開してきました。

100分授業が導入された2017年度からは全14回の授業となり,第1回から第7回を講義,第8回から第12回までの5回を10テーマに分けてのゼミナール,そして第13回及び第14回をまとめの講義として科目を運営してきました。特に,第8回からのゼミナールは,これから就職活動及び大学院進学を行う研究室配属前の3年次学生が,卒業生と直接対話する機会としました。講義形式が多かった今までの授業に対して,少人数制のゼミナールを実施することで応用化学科の学生としての地力を養うことを目的とし,一定の成果を得てきました。

以下に2013年度から2024年度までの各年度の延べテーマ数を示します。「応用化学概論2」の実施にご協力いただいた多くの卒業生の皆様に,厚く御礼申し上げます。

2013年度:50テーマ, 2014年度:60テーマ,

2015年度:71テーマ, 2016年度:67テーマ,

2017年度:64テーマ, 2018年度:66テーマ,

2019年度:66テーマ, 2020年度:35テーマ(コロナ禍でのオンライン授業),

2021年度:50テーマ(対面とオンライン授業の併用),

2022年度:58テーマ, 2023年度:64テーマ,

2024年度:65テーマ

2025年度は,選択式講義形式(2~3テーマから選択)で全29テーマを25名の講師により実施し,無事に14回の授業を終えることができました。ご担当いただいた卒業生の皆様,ありがとうございました。

講義形式は変わりましたが,「応用化学概論2」の理念は継続しています。今後も是非授業をご担当いただき,会社での仕事,社会人としての生活,学生時代の経験など,学生が将来の進路について深く模索し,必要な能力について考える機会となるよう語ってください。2026年度もご協力をよろしくお願い申し上げます。

【ご報告】2024年度理工学部教育貢献賞をいただきました(顔写真)。

受賞のサイト:https://www.meiji.ac.jp/sst/information/sstfdkkaw24.html

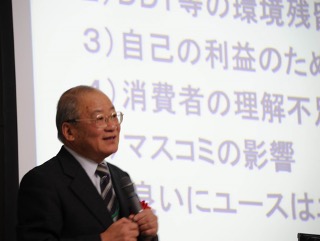

岩橋会長のゼミナールの様子(2014年度)

2025年6月2日

センターフォレスト竣工

このたび、生田キャンパスに新校舎「センターフォレスト」が竣工し、2025年4月より運用を開始しました。1階から3階は図書館、4階から6階には大教室を配置し、学びと交流の場として新たな拠点が誕生しました。

図書館は大きな窓から自然光が差し込む、開放感あふれる空間となっており、より快適な環境で学修に取り組めるよう整備されています。建物の各所には机やイスが設置され、学生のアクティブラーニングや自主学習を促進する設計となっています。

理工学部・農学部が共用する教室には多様な工夫が凝らされています。一部の教室では間仕切りの可動によって柔軟な空間利用が可能となっており、授業だけでなく学会や講演会といった幅広い用途に対応できる仕様です。

詳しくは下記のURLをご覧ください。11月に開催される生明祭や応用化学科ホームカミングデーでご来校の際には、ぜひ新校舎を見学いただき、最新の設備と空間を体感いただければ幸いです。

なお、「センターフォレスト」の竣工に伴い、第二校舎2号館および旧図書館の一部は順次解体されます。学生時代を過ごされた思い出深い建物との別れは寂しいものがありますが、新たな環境とともに、私たちはこれからも歩みを進めてまいります。

センターフォレスト特設ページ:https://meijinow.jp/centerforest

2023年5月上旬のヒマラヤスギ付近

2025年5月のセンターフォレスト

2025年3月6日

「コーヒーの香りを永遠に」

味と香りで学ぶホームカミングデー

2024年11月3 日(日)に 応用化学科および明治応用化学会の共催でホームカミングデーが前年度と同様に開催されました。ご講演には、本多貴之副組織委員長(以下、本多先生)にご紹介頂きました株式会社サザコーヒー(以下、サザコーヒー)の鈴木太郎 代表取締役社長(以下、鈴木社長)をお招きして、「コーヒーの香りを永遠に」をテーマにお話し頂きました。ご講演頂いた鈴木社長、セッティング頂きました本多先生、およびご参加頂きました皆様には厚く御礼申し上げます。ここでは、講演会の内容を抜粋してご報告させて頂きます。

はじめにご講演頂いた鈴木社長が代表を務めるサザコーヒーを簡単にご紹介させて頂きます。

サザコーヒーは、50年を超える長い歴史をもつコーヒーメーカーになります。特徴的な名前の『将軍珈琲』というコーヒーも有名で、『江戸幕府最後の将軍 徳川慶喜公が幕末外交で使用したコーヒーの味を再現』したそうで、製作にはなんと徳川慶喜公の本物の曾孫さんが参加されたそうです。その他に、2022年にはコーヒー豆 1ポンド2000.5ドル(70万円/kg(2024年12月レートの円換算))の過去最高額を更新しての落札をするなど、かなり話題性のあるコーヒーメーカーです。

ご講演では、『産地・収穫』『精製(ナチュラル/ウォッシュドの違い)』や豆知識などコーヒーに関する幅広い内容をご教示頂きました。また、明治応用化学会で準備したサザコーヒー各種を実際に試飲しながら楽しませて頂きました。私が一番印象に残った内容は、「美味しいコーヒーの入れ方(㊙)」です。コーヒーの入れ方を工夫することで、こんなにも口あたりが変わるのかと驚きました。化学的には、入れ方によって脂溶性の成分の抽出率が変わり、口あたりが変わるそうです。気になる方はぜひサザコーヒーの豆を購入して実験してみてください。また、コーヒーにとって『香り』が重要であり、『酸化しているかどうか』ということが重要とのことです。つまり、酸化しない状態での保存方法を検討することで、「いつでも、どこでも、誰でも」香りを楽しめるコーヒーが提供できるわけです。また、鈴木社長は経営者でありながら、『香りの研究』を本多先生と共同で、またご自身も筑波大学で行っているそうです。自身の好きなものをとことん突き詰めていく、凄い熱量のコーヒー愛を感じ、講演終了後にはコーヒー飲みたいなとふと思ってしまいました。

好きを突き詰める、美味しさを追い求めるなかで、化学、特に分析化学が関わっていることがわかり、とても興味深いご講演でした。ぜひこれを機会に、講演会に参加された皆様、またこの記事をご覧になった方も、サザコーヒーの店舗を訪れてみてはいかがでしょうか。岩橋会長は既に本店に行かれたそうです。

改めて講演頂きました鈴木社長に厚く御礼申し上げます。

2024年度ホームカミングデー後の懇親会での集合写真

2025年2月15日

春の訪れ

立春が過ぎ、暦の上ではもう春ですが、まだまだ寒い日が続いています。卒業生の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

春の花といえば、真っ先の名前が挙がるのは桜ですが、皆さんは「生田の桜」を覚えていますか。いや、正しくはご存じですか。

生田の桜と言っても、生田校舎の桜のことではなく、五反田川沿いの生田河津桜並木のことです。

この桜は、2009年に五反田自治会を中心に有志が、伊豆の河津町から苗木(25本)を購入して植樹したものですから、古い卒業生の方はご存じなくても当然です。また、40数年前に数年間大学に通っていただけであれば、私が知らなかったのも当然です。

場所はラーメン二郎生田駅前店の裏から「たなか橋」までの約160m。

私がこの桜並木の存在に気付いたのは3年前の3月、明治応用化学会(以下、応化会)の役員会からの帰途、岩橋会長、高久さんと一緒に小田急線の踏切を渡ってすぐ左折し、線路沿いの道を生田駅に向かって歩いていたときのことです。偶然右側に目を遣ったところ、雀荘大三元の隣の空き地(駐車場)の先のピンク色の花、花、花が目に飛び込んできました。三人でこの木に近づき、「これ桜だよね」、「この時期に満開だから河津桜?」などと会話を交わし、周囲を見渡すと五反田川の南側の歩道に桜並木ができているではありませんか。

10数年前に応化会ができたときから役員を務めていて、それ以降3か月に1回の役員会と総会などで少なくとも年間数回はこの道(又は線路を隔てた反対側の道)を通っていたのですが、全く気付きませんでした。

「河津桜」をインターネットで調べたところ(河津桜まつり公式サイト)、1955年頃、河津町田中の飯田勝美氏(故人)が偶然発見したサクラの苗が原木で、この原木は氏のご自宅の庭(伊豆急河津駅から天城山へ向かって1.2kmの地)にあるとのことです。また、伊東市に住む勝又光也氏が1968年頃からこのサクラを増殖し、このサクラの普及に大きく貢献されたとのことです。ソメイヨシノ同様に、河津桜も1本の原木から日本各地に広まったのです。

ちなみに河津桜はオオシマザクラ系とヒガンザクラ系の自然交配種と推定されており、その原木が河津町にあることから、カワヅザクラ(河津桜)と命名されました。なお、学名は「Prunus lannesiana Wils. cv. Kawazu-zakura」です。

生田の河津桜の見ごろは2月下旬のとのことですが、私が見たのは3月中旬ですから、3月に入ってからも十分に楽しむことができます。

昨年11月期の巻頭所感で、小池研の関野さんと白田さんがご案内しましたとおり、生田キャンパンの新校舎「センターフォレスト」が3月に竣工予定です。

そこで、五反田川の河津桜並木の見学と併せて、是非生田校舎にも足を運んでください。

2025年1月17日

新年の挨拶

新年明けましておめでとうございます。

一年前の2024年元旦、能登半島地域で大地震が発生しました。火災の広がりがテレビ中継された際、脳裏をよぎったのが1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災でした。あの時も大火災によって、多くの命が奪われました。日本の国土は、常に自然災害に見舞われる状況であることを意識せざるを得ません。天災は忘れた頃にやってくるのではなく、近年は次々とやってきています。

昨年、新年の挨拶で「2024年は安寧な一年となるでしょうか」と書きましたが、やはり安寧とはいかなかったようです。自然の猛威は手加減をしません。昨夏、国内の多くの観測地点で、歴代の最高気温を次々と塗り替えました。特に、迷走する台風の進路予測は困難を極め、気象庁を悩ませたようです。「地球は温暖化から沸騰化へと変貌しつつある」とコメントしたアントニオ・グレーテス国連事務総長の言葉を、私たちは真摯に受け止め、今一度肝に命じるべきでしょう。

ここ数年、日本では四季の区別がはっきりせず、春と秋の季節感は曖昧になり、実感しないうちに、いきなり真夏、真冬がやってくる時代になってきています。理由の一つは、日本列島周辺の海水温度の上昇です。海水温の変化で一番被害を被っているのは漁業関係者でしょうか。北海道では鮭が捕れなくなり、ブリが水揚されるようになりました。食文化にも影響しています。食における一番の変化は稲作です。これまで北海道で収穫される米は、お菓子などの加工米用途でしたが、近年、主食用としての最高級ランク(特A)にエントリーされる品種が出てきました。品種改良が進化したことも事実ですが、気温上昇の影響は大きいと思います。半面、心配されることは、酪農、畑作の不適格化です。特に乳牛は暑さに弱く、気温の上昇で搾乳量は確実に低下します。生乳だけではなくバター、チーズなどの加工品も不足するでしょう。北海道の食料自給率(カロリーベース)は200%超えで、もし北海道からの食料供給が無くなると、日本の食料自給率は8%程度低下すると言われています。今よりもさらに、輸入に頼らなければならなくなります。食料事情を握られると、物言えぬ国となってしまうことは明白です。

次に、地球規模の気候変動が起こり始めた根本的な理由を考えてみます。昨年も同様の問題について考えてみました。最近注目されている書籍の一つに「ザ・キルスコア 資本主義とサステナビリティーのジレンマ」という本があります。そこには、今世紀末までに失われる人命の数は10億人に達すると記述されています。先進国が甘受してきた経済成長と豊かな生活(快楽の追及)。結果としてもたらされたものとしては、気候変動・地球環境の悪化、大量の廃棄物、過重労働、分断と孤独、紛争・宗教対立などが挙げられます。私たちは大量生産・大量消費、使い捨て文化に浸り、これではいけないと気付いても、変更しようとする行動を起こせなくなりました。よく言われる総論賛成、各論反対という典型です、世界の国々は、自国の経済成長が最優先です。成長が止まれば国は成り立たなくなるという、異常なまでの思考スパイラルに陥っているような気がします。経済成長の着地点は存在するのか、どこまで成長すれば満足できるのか。ゴールの見えない経済成長、私たちの生活環境は今後どうなっていくのか。誰も予測ができず、不安が募る一方です。

これまでの私たちの生活は、それ程不便で不自由だったでしょうか。消費者の快適・快楽性の欲求とそれを満足させようとする企業体の利害が一致し、過剰と思われるほどの商品が市場に供給し続けられています。私たちは一度手にした快適性を手放すことはできません。それどころか、より豊かな生活をしたいという不断の欲求が私たちを攻め続けるのです。

環境の変化に適応できる「種」のみが生き残れる時代が、目の前に迫っているような気がします。もしかすると、人類は生き残れない「種」に分類されるのかも知れません。ダイバーシティの負の一面が、人類の足かせとなり自滅の道を辿るような気もします。

2025年が安寧な一年になることを祈るばかりです。

2024年11月23日

生田キャンパス新校舎“センターフォレスト”工事現場説明会に参加して

2024年10月11日(金)に『生田キャンパス新校舎“センターフォレスト”工事現場説明会』が開催され、放射化学研究室の関野と白田の2名で参加しました。30名程度の参加者のうち、その多くが建築学科で応用化学科からの参加者は少ないように見受けられました。見学当時のセンターフォレストはほぼ全面がコンクリートで、工事現場という印象が強かったです。1~3階は図書館が設置される予定ですが、書架の設置が始まっているところで、床下に空調設備用の空間がありました。また、2階にはグループワーク用のスペースが用意され、壁には遮音できるような工夫もされていました。中央校舎と接続できる渡り廊下は3階に作られ、その先には教室に通じる階段が作られるそうです。エスカレーターやエレベーターも設置され、教室や校舎を移動する際の選択肢も増えています。現場内での撮影は禁止であったため、説明会でのポイントをリポートします。

〇工事現場説明会リポート

① 柱は杉目型にコンクリートを流し込んでいる

② 書架の下に空間があり、空調などを調整する機械が入る

③ 2Fグループワーク用にスペースがあり、壁は遮音できるような工夫がされている

④ 図書館の窓に使われるガラスは1枚100kg程度あり、2層の間に空気が入っている

⑤ 1~3Fにエスカレーターが通る

⑥ 渡り廊下が3Fに設置される

⑦ 渡り廊下先の階段など、空間に浮かぶものは足場を組むため、最後に設置される

⑧ 足場の撤去後、最初の感動は現場ならではの良さ

現在も建設が更に進み、完成にむけて日々建物が変化しています。センターフォレストの完成が楽しみになるような工事現場説明会でした。2025年3月竣工予定ですので、完成後にぜひ生田キャンパスへお越しください。

2024年10月1日

生田の森で気鋭の学生と研鑽する!(着任のご挨拶)

皆様、初めまして!石飛 宏和(いしとび ひろかず)と申します。私は神奈川県出身で、2024年3月までは群馬大学 化学システム工学プログラムで助教として勤務し、桜が満開であった2024年4月に本学科に着任しました。コロナの影響が少なくなり、生田キャンパスでは新入生歓迎活動により道路で身動きが取れないほどの人出になり、明大生の活発な性格が良く分かりました。

私はレドックスフロー電池、キャパシタ、電気化学水素ポンプなどの「電気化学デバイス」を対象に研究を進めています。太陽光・風力といった非定常の再生可能エネルギーを電力系統に大量に導入するためには、エネルギーを変換・貯蔵するデバイスの高効率化が必要です。私の専門分野は化学工学・電気化学で、材料からデバイス(装置)までを見据えてデバイスが全体最適になる学術・技術の体系化を目指しています。電気化学デバイス内部には電気化学反応、物質輸送、液透過といった様々な速度プロセスがあり、このような速度プロセスにおける不可逆的なエネルギー損失の低減を目的に研究を行っています。また、「木を見て森を見ず」にならないように、電極材料・活物質レベルの評価から実験室スケールのデバイスの運転・評価までの研究を一貫して行い、全体最適な設計指針を導くように意識しています。明治大学理工学部は生田の豊かな森の中にあり、学生・私自身ともに自然の大切さを実感しながら、新しい学理の開拓・環境課題の解決を目指して研究活動を行っています。

着任してから半年間に渡って微力ながら教育活動も行いましたが、明大応用化学科の学生は好奇心があり、いざという時には瞬発力を発揮することが多いように見受けられました。理工学部の中でも応用化学科はサイエンスとエンジニアリングの両方を深く学ぶことのできる素晴らしい環境にあると思います。気鋭の学生諸君には是非「責任ある自由」を最大限に活用してもらい、学問・交友・課外活動などにおいて素晴らしい学園生活を送って欲しいと思います。私自身も生田の森で気鋭の学生たちと研鑽してお互いの力を高めたいと考えております。また、学生にとっては卒業生の皆様の活躍が励みになっていると思います。私も卒業生の皆様との交流を楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

2024年9月4日

社会に出て気づいた恵まれた環境

初秋の候。夏真っただ中であった日に比べ、吹く風もどことなく秋めいてまいりました。

2017 年に小池先生の放射化学研究室を修了し、早くも社会人となり 8 年目となりました。8 年目ともなると、もう「新人」や「若手」と呼ばれることも少なくなり、日常業務が忙しくなるにつれて明治大学で過ごした日々も頭の中から段々と薄れてしまっているように感じます。しかしすべてがなくなっているわけではなく、思い返すと大学時代の経験が当たり前となり、意識しなくても身についていると実感しております。

具体的には、大学院へ進学した際に小池先生からの提案で 7 月に口頭での学会発表を致しました。正直私自身、人前で話をするのは得意ではなく、大勢の前で話をすることに不安を覚えたことを今でも思い出します。そんな私に少しだけ自信をもらえた出来事がございました。学内で発表練習をした際に小池先生やサポートいただいた先生方から「自分で話している内容を一番理解しているのは自分しかいないんだから、自信をもって話したらいい」という言葉をいただいたことです。この意識から、今でも「仕事内容を一番理解しているのは、自分だ」と思い、自信を持ちながらプレゼンテーションしているので、この時の経験が活かされております。

また学会発表は、あまたに経験として積み重なっております。大学院に進学してから私自身、先生の計らいもあり合計 7 回の学会へ参加させていただきました。その中で 4 回は地方(姫路、仙台、新潟、北海道)で発表、1 回は国際学会(ハワイ)での発表をさせていただきました。旅行に疎い私なのでこの時の地方での発表の経験が、今の全国出張や地方学会への参加を難なくこなし、合間を見て息抜きをするスタンスを形成しております。

このような経験ができたのは学生への先生方のご厚意もございますが、大学としての年 2 回費用を助成していただける学会研究発表助成制度も後押しとなっております。この制度に関して、仕事の中で他の教育関係者の方とお話しする機会があり、「明治大学にはそんな制度あるんだ。他の大学は自腹なことが多いから、とてもいい制度だね」という声を聴いたことがありますので、明治大学特有の制度であまり他校では取り入れられていない制度のようです。

学生時代は特別な環境にいるという意識は微塵もなかった私ですが、社会に出て、周りの同世代・他大学出身の方と比べてみると「恵まれた環境にいたんだなぁ」としみじみ思うことがございます。改めまして学生時代に関わっていただいた皆様に感謝申し上げます。学生の皆様は、実はそんな大学で生活しているんだとちょっとだけ意識して学生生活を楽しんでみてください。

2024年8月3日

明治応用化学会での卒業生のつながりを大切に

大暑の候、梅雨があけて本格的に夏の始まりを感じる今日この頃です。卒業して、明治応用化学会(以下、応化会)の理事として広報委員を務めること2年目となりました。応化会では教員、卒業生、在校生、および工業化学科や応用化学科にかかわる人々の情報交換、発展に寄与することを目的に活動をしており、応化会の会員として少しでも貢献できるように精進しております。

そんな応化会ですが、どんな活動をしているかご存知でしょうか。主な活動は、皆様が今見られている『応用化学会ホームページの運営』、ホームカミングデーなどで行わる『講演会、研究会、見学会その他の行事の開催』、その他にも『奨学生の選出』や『成績優秀者の表彰』があります。特に、今年11月に予定していますホームカミングデーに向けて、皆様が楽しめかつ興味が湧いてくる講演会を開催すべく役員一同準備を進めております。

なお、ホームカミングデーの情報はこのホームページで配信しますので、是非足を運んでください。

ここまで書いてきたことは、ホームページを閲覧いただいてもわかる内容でした。

実は応化会には、もう一つの活動がございます。それは、、、「卒業生の交流会(飲み会)」です。三ヶ月に一回開催される役員会で堅い話をした後には、少しだけ気を緩めて交流を深めます。若手としては、先輩から「稟議書を通すコツ」、「過去の製品開発」などの成功や失敗の話をラフな気持ちで聞けるのは、応化会の醍醐味だなと感じます。自分も、これから応化会の役員として参加していただける卒業生の皆様にお話できるような話題を積み(罪)重ねてお待ちしております。

2024年7月1日

私の源流

小池研究室卒業生の秋山が所感を述べさせていただきます。

私は2018年度、大学院を修了し現在は放射線に関わる分野にて活動させていただいております。最近ドライブが趣味となり多くの場所を訪れ、美しい景色を見て、美味しい物を食べることが楽しみになっています。山梨の昇仙峡や群馬の草津温泉など様々な箇所に行きましたが、何度行っても心が洗われる場所が私には一箇所あります。それは奥多摩です。私は大学院生時代の研究テーマとして多摩川をサンプリング調査しておりました。特に私が研究していた頃がサンプリングを多く実施していた時期でもあり、多摩川の上流や下流、支流、源流にも訪れ、非常に有意義な時間を過ごすことができました。サンプリング中に河川水を採取する容器をなぜか投げ飛ばしそのまま容器と共に川に落ちていった先輩や、疲れすぎてテンションがおかしくなり夕食中全員の笑いが止まらくなったことなど、面白くもよくわからない様々な思い出があります。

多摩川の源流は山梨県にある丹波川、小菅川という川であり、そこから奥多摩湖(小河内ダム)へ、そして東京都内、神奈川県境を通り最終的に東京湾へと流れつきます。丹波川から奥多摩湖辺りは壮麗な景色と古くから住む人の営みが見られ、川自体も非常に綺麗で澄んでいながら、その中に力強さがあり、東京都であるのに東京ではない様な感覚を覚えます。川を下ると住宅街や多くの工場がひしめき合う都会ならではの光景になり、最終的には羽田空港へとたどり着きます。私は現在も仕事上、多摩川を毎日見ており、この川の始まりが奥多摩に繋がっていることを日々感じます。研究から繋がる思い入れのある奥多摩辺りをドライブし、雄大な景色を横目に先輩や後輩、先生方と訪れた過去のことを思い出しつつ、少し顔を綻ばせながら運転し、道の駅にて鹿肉バーガーを食べながら、放射線という一つのテーマを思うことで、自分の人生をまた一つ考えるきっかけにしています。

私が好きな歌の歌詞にて「何処までも歩いて行こう 何度でもやり直そう 立ち止まり振り向いても 川の流れを胸に!!」というサビの箇所があります。研究を始める前までの学生生活では自分が何に適しているかもよくわからず、遊びたいからアルバイトをし、なんとなく将来が不安だから勉強をしておりました。そうして、漠然とした不安がありながら、大学院へと進み、この多摩川の研究に巡り合いました。研究に携わることで、研究の面白さ、難しさを知り、自分が将来したいことがはっきりと見え、今現在も続けられているように思えます。卒業してからの私は沢山の経験をさせてもらった多摩川の流れが胸にあり、いつも歩いているのかもしれません。皆様の源流は何でしょうか?

2024年6月1日

応用化学概論2から感じたこと

明治大学を卒業してから年月が流れ、気が付けば入学してから10年以上が経過していました。入学当時は将来のことなど何も考えておらず、こうして大学に関することを執筆しているとは夢にも思いませんでした。

さて、ここでは、「応用化学概論2」という講義についてふれたいと思います。この講義は応用化学科の3年生の必修科目です。卒業生が仕事や学生時代のことを話すことで、3年生に将来の進路について考える場を提供するという講義です。第8回から第12回までの5週の授業は、複数の少人数のゼミナール形式で実施されるため、学生は毎週講義を選択して受けます。私は学部3年生の時には学生として、学部4年生の研究室配属後から大学院生時代を含めた3年間は担当講師のアシスタントとして、卒業後は講師として2回参加しました。思い返すと、同じ講義ですが参加する立場によって全く違う視点を持って臨んでいました。受講していた時は、お恥ずかしい話ですが、特に何も考えておりませんでした。所属していたサークルの活動に合わせて、参加しやすいゼミナールを受講していました。ただ、普通の講義とは異なり、講師の方が取り扱っている商品やサービスに関する奥行きのある話が興味深かったことを覚えています。立場が変わり、アシスタントをした3年間は、非常に意欲的に参加していました。自分で研究をするようになり、物事を掘り下げていくことに楽しさを見出していたためです。また、学会発表なども増えて、スライドの作り方や話し方について吸収しようとしていました。そして現在講師の立場では、できているかはわかりませんが、短い時間で受講者に興味を持ってもらえるような講義にしようと心がけています。私は現在、分析化学に関する仕事をしているのですが、受講者に将来化学分析に携わってもらいたいと願いながら話をしています。

このように、参加する立場によって講義への取り組み方が大きく異なっていました。今書いてきたことは私の考えですが、参加する人それぞれいろいろな見方があると思います。様々な見方ができるというのは分析化学の考え方に近いと感じます。サンプルを評価するときは多角的に分析することが大事です。一つの分析手法では得られる情報が偏ってしまうため、様々な分析方法を用いることで、考察に必要な情報を収集します。分析サンプルと同じで、すべての物事は多くの側面を持っているため、様々な観点を考慮することで、本質をできる限り明確にとらえられると思います。話にまとまりがありませんが、「応用化学概論2」を思い返すことで、物事に広い視野を持ち取り組むことの大事さを再認識しています。貴重な機会を下さった先生方に感謝しております。

2024年5月1日

先輩・後輩・同輩の方々の心の温かさに囲まれて

岩手の工業高校から明治大学に進学して以来、学生・院生を経て引き続き助手として採用され教員生活に勤しんで来ましたが、今年3月末日に定年退職を迎えました。学生・院生時代の9年間、教員としての42年間(助手補時期を除く)、累計51年間生田キャンパスに通いました。

他の大学のことは判りませんが、明治大学では大学院生がティーチング・アシスタント(TA:かの昔は助手補)としての経歴を実績として考慮される可能性があることを、在籍する院生に周知すべきかと自身のことを振り返って思います。研究機関に進む時には考慮すべきかと思いますが、経済的には困っていない大学院生の方々には関係ないかもしれせんネ…。

6年前の家族旅行の折に一度だけ長野県大町市内の病院に救急車で運ばれ、翌日には退院したことがありますが、学生時代を含めて51年間、幸いにも私自身は健康そのものと思っています。しかし、喫煙・飲酒は健康に影響を及ぼすと知りつつも、喫煙・飲酒から遠ざかっていない情けない自分の弱さを思い知る現状です。

私は中学時代に化学(科学だったかな…?)クラブに入り、女性の先生に指導を受けながら周辺の水田や河川の水のpHを測定しました。pHが何かということをその頃に理解していたわけではなく、pH計ではなく、酸性、中性あるいはアルカリ性(当時、塩基性という言葉は知りませんでした)によるpH試験紙の色の変化に興味を持ちました。「色の変化はなぜ…?」っという思いがありましたが、それが化学変化によるものだということを高校生になって初めて知りました。

中学時代は生活保護を受けている状況で、担任の先生には出前の仕事を紹介するから就職しなさいと勧められました。一学年500人ほどの中学校に在籍しており、特に猛勉強したわけではなかったのですが、3年間とも上位5番以内の成績でしたのでショックを受け、落ち込みました。また、経済的環境により進路の選択肢が限られることを知り悩み、その担任の先生を恨みましたが、救ってくれたのは家庭事情を考慮してくれた学年主任の数学担当の女性の先生でした。日本育英会の予約奨学金制度の存在を紹介してくれ、奨学金受給が可能になり、また家庭事情との折り合いも付いたので工業高校に進学することができました。その後も大学・大学院とも奨学金制度を利用できました。

こんな自身の経済的状況の中で、入学当時は1号館(今は既に解体されいます)では学生運動の影響により半年ほど対面の授業を受けらず、レポートの提出だけで成績評価を受けました。

このような予想もしない状況下の中でも半年分の納付金は親が納付してくれましたが、大学への授業料の納付には苦労しました。その後は実家からの仕送りはなく、日本育英会からの奨学金、化学研究部の先輩の方々の紹介による家庭教師や研究所(電力中央研究所(1~3年生・代替燃料の研究)・横浜大学環境化学研究所(2年生)・財団法人造水研究所(3年生))における実験業務による報酬を、授業料だけでなく生活費や旅行の費用とすることができました。自身で探したわけではないのですが、化研の先輩に紹介された最後の家庭教師の仕事の相手は女子大学生で、後に私が30歳前の時にその子の結婚式に主賓として招かれ、祝辞を述べたことがありました。なお、当時は国会の議決を得ないと奨学金は交付されませんでした。

岩手の実家は高台にあり、水害とは縁がありませんでした。上京当時は多摩川沿いのアパートに住んでいましたが、1974年9月の台風によりに登戸駅北側の多摩川の取水関付近(狛江市)の堤防の決壊を目の当たりにして、翌年にはそのアパートから読売ランド前駅のアパートに引っ越しました。そして引っ越し先のアパートの大家さんからもある大企業(水処理関連の企業であることを竹内研究室に所属後に知りました)の副社長の息子さんの家庭教師を紹介して頂きました。

このように学部1年生後期以降の授業料は先輩方のご厚意によって自ら賄い、親からの仕送りなしに勉学に励むことができました。皆さん有難う御座いました。

余談ですが、当時は駅名の看板「読売ランド前」の下にペンキで塗り消したそれまでの駅名「西生田」の文字が、薄っすら見えていました。

2011年11月19日には応用化学科創設50周年を記念する行事が開催されました。この日に先立つこと数年前に、退職された先生方の研究室出身の卒業生に故倉田先生が参集を呼びかけ、「応用化学科創設50周年記念事業実行委員会」を立ち上げ、事務局を私が担当して着々と準備を進めました。記念講演をノーベル化学賞受賞者である白川秀樹博士にお願いし、ご快諾頂き順調に進むかと思いましたが、式典の数日前に病気入院されたとのご連絡があり、対応に苦慮しました。しかし、幸いも後に同じノーベル化学賞を受賞することになる吉野彰博士にご講演を引き受けて頂くことができました。ここで驚くべきことは、このように著名な先生方とのパイプを持たれている卒業生がいたことでした。感謝に堪えません。

記念講演に引き続いて明治大学学長及び理工学部長のご臨席のもとで開催された記念式典において、工業化学科・応用化学科の卒業生の会として、「明治応用化学会」の設立を故倉田先生が声高らかに宣言致しました。

この実行委員会の委員をお務め頂きました卒業生の方々には、その後私が担当することになった「応用化学概論2」に、講義形式とゼミナール形式の両方の授業の講師としてご出講頂くことができました。そして徐々に講師を若い卒業生に引き継ぐことによって卒業生の輪が広がり、現在に続いております。

先輩・後輩そして同輩の方々の温かい支援のお蔭で定年まで明治大学生田キャンパスで51年間にわたり楽しく勉学・研究に携わることができました。

皆様に深く深く感謝申しあげます。ありがとうございました。

2024年4月8日

「明治応用化学会」を支えて11年

鈴木義丈先生への感謝の気持ちを込めて

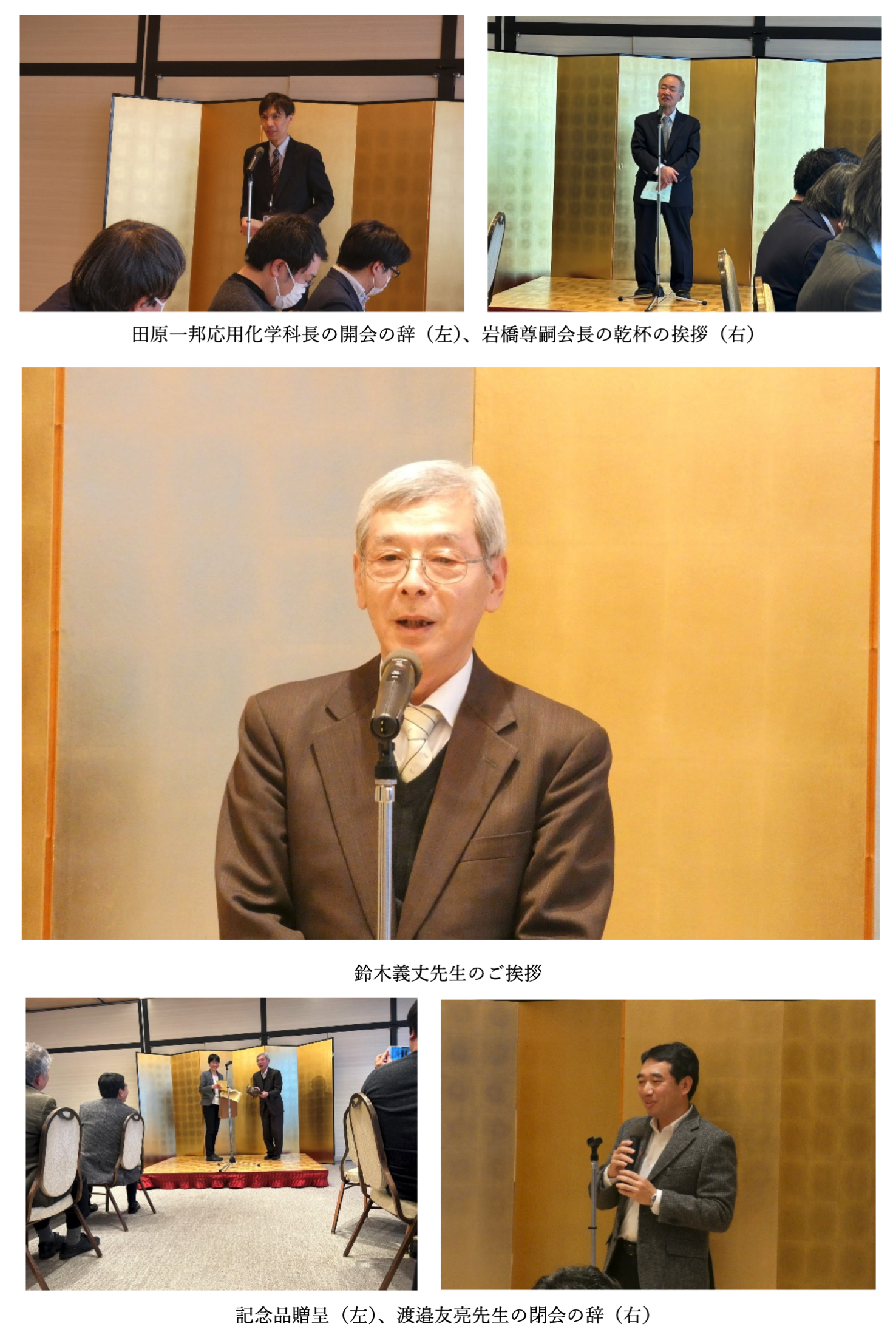

2024年3月28日(土)に柏屋(令和元年に多摩川沿いに移転)で応用化学科が主催した「鈴木義丈先生感謝の会」が執り行われました。鈴木義丈先生(以下、義丈先生)は、倉田武夫名誉会長とともに明治応用化学会の創設にかかわり、2012年11月24日に明治応用化学会の第1回総会で立ち上がった第1期から第5期役員会までは事務局長を、2021年からの第6期役員会からは副会長および組織委員長として、ご尽力されました。また義丈先生は、「明治応用化学会」のキャッチフレーズである“OBと現役学生との架け橋を築こう”(2013/01/01倉田初代会長の巻頭所感を参照)を体現し、様々な世代の卒業生と現役学生を「応用化学概論2」でつなぎ、多くの出会いを演出され、深謝いたします。現在は「応用化学概論2」を受講し、そして運営を手伝い、育ち就職した卒業生が授業を担当してくれています。今回の「感謝の会」にも小池研から 2名の卒業生が参加してくれました。

「感謝の会」には、応用化学科教職員16名、卒業生12名が出席しました。田原一邦応用化学科長の開会の辞にはじまり、乾杯では岩橋尊嗣会長の挨拶がありました。その後、お酒を酌み交わしながら懐かしい話に花が咲きました。本田みちよ先生から記念品を、植原知子様(応用化学科資料室職員)から花束の贈呈があり、義丈先生からごあいさつをいただきました。義丈先生の歴史、明治大学での教員生活、そして明治応用化学会に関する話に聞き入りました。詳細なお話は義丈先生にご執筆いただく次号の巻頭所感をご期待ください。最後は渡邉友亮先生から義丈先生との思い出を含め閉会の辞で感謝の会を締めくくりました。

現在、義丈先生から事務局長を引き継ぎ、4年目となりました。義丈先生を見習い「Meiji 魂」をもって努力していきたいと思います。長きに渡る大学教員生活、お疲れ様でした。学生時代からこれまで丁寧に指導してくださったこと、深く感謝しております。退職後も「明治応用化学会」の役員として引き続き、ご指導とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

2024年3月13日

学科・学内の近況について

2024年3月となり、2023年度が終わろうとしています。時間の流れがどんどん早く感じられます。

応用化学科では、2月3日に卒業研究発表会、2月17日・19日に修士学位請求試問会が行われました。1年間、もしくは3年間の努力が伝わる、大変素晴らしい発表でした。

20年前の2004年2月、私は卒業研究の成果を発表するため、宮腰研究室と鹿又研究室の合同発表会に参加しました。当時は、学科での発表会はなく、研究室ごとに行われていました。初めての研究発表で大変緊張しましたが、今では良い緊張の中で楽しんで発表できるようになりました。発表した学生たちには、自身の発表を振り返り、次回の発表に活かしてほしいと思います。

話が変わりますが、生田キャンパスでは第二中央校舎(第二中央校舎(仮称)へのリンク)の建設が進んでいます。2023年5月頃からヒマラヤスギの伐採がはじまり、建物の建設が順調に進んでいます。第二中央校舎の完成まで1年となりましたが、引き続き学内の様子を報告します。

2023年5月上旬のヒマラヤスギ付近(工事前)

2023年6月上旬のヒマラヤスギ付近(伐採後)

2024年3月上旬のヒマラヤスギ付近(第二中央校舎建設中)

2024年1月16日

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。早いもので、会長として一期2年が経過しました。この2年間を振ると、私達を取り巻く環境は、目まぐるしく変化しています。国内は勿論のこと、地球規模で起こっている様々な異常現象については、誰もが気付いている事です。そこで、実際のところ地球で何が起こり、どんな事態が迫っているのかを、この機会に考えてみたいと思います。

2023年は、世界を明るくするニュースは何一つ無かったように思います。そんな中、日本ではWBC(ワールドベースボールクラシック)での大谷翔平選手の活躍に胸躍らされました。世界を震撼させた新型コロナウイルス感染症もインフルエンザ並みの第5類に分類され、人の移動はほぼ自由になり、マスクの着用も個人の判断に委ねられました。

しかし、世界の現実は、気候変動が顕著になり、地球が悲鳴をあげて助けを求めているのに、気付かぬふりをし続ける人間社会。8月8日、国連のアントニオ・グレーテス事務総長は、「地球は温暖化から沸騰化へと変化している」と警告しました。テレビから流れてきたこの言葉に、衝撃を受けた人も多かったと思います。世界の指導者達にはどのように伝わり、どう理解されているのか、極めて疑問に思われます。遡る事1970年代、冷媒やスプレー噴射剤など様々な分野で使用されていたクロロフルオロカーボン(通称フロン)が、オゾン層を破壊する可能性があると指摘されました。このままだと降り注ぐ紫外線で地球上の動植物は衰退・破滅へと向かうであろうとも言われました。1982年、日本の南極観測隊が、南極上空にオゾン量の減少部位があることを観測しました。「オゾンホール」の出現です。世界中の人が、「これはまずい、地球が危ない」、と実感した瞬間でした。そもそもフロンは自然界において分解され難い物質です。ほうっておけば、間違いなく地球生物は衰退し、滅びていくことは明らかでした。1985年オゾン層保護のためのウイーン条約、1987年モントリオール議定書が採択され、オゾン層破壊の恐れのある物質の生産、消費が規定されました。そのお陰によって、2020年代にはオゾンホールの縮小が始まり、半ばには解消するであろうと予測されています。これで一つの危機は回避されそうです。

次の課題は二酸化炭素(CO2)の削減です。ここで立ちはだかる最大のハードルが、経済との両立性です。CO2を減らさなければならないことは、世界各国が認識しています。しかし、自国の経済成長を鈍らすわけにはいかない。典型的な総論賛成、各論反対という現象です。しかし、近い将来、CO2削減か経済の維持かの究極的な選択を迫られる気がします。解決策はCO2を排出しない社会を構築することで、中でも、電力をいかなる方法で確保するかが重要なポイントになるでしょう。国は発電法として①石油・ガス・石炭等の化石燃料の使用、②太陽光、水力・風力等の自然エネルギーの利用、③原子力エネルギーの利用(核分裂・核融合)等の三種類をほぼ等分に利用するとしています。思い出して下さい。2011年3月11日三陸沖を震源とした超巨大地震によって発生した津波により、東京電力福島第一原発が破壊され、外部電力を失い炉心のメルトダウンが生起しました。大量の放射性物質が大気中に排出されたことで、多くの国民は原発アレルギーに陥り、その後、国が発電法を火力に大きく舵を切ったことで、CO2排出量は世界のトップクラスとなりました。今後、日本が世界のリーダーシップを執るためには、これまでの世界に存在しない電力供給法の確立が重要です。現状の先端研究は、排出したCO2を如何にしてトラップ(吸収)するかに注目されていますが、トラップしたCO2をどう処理するかも大きな課題として残っています。世界各国が胸襟を開き、忌憚のない意見を出し合い、より良い解決策を見つけ出さなければならないでしょう。

次に、日本における少子化について考えてみます。国は様々な補助金を交付し、出生率を上げようと必死になっています。少子化によって、国はどのような道を辿る事になるのかを国民に示すべきです。例えば、総人口が1億人を割ったら、9千万人を割ったらどうなるのか。人口が減少した場合の具体的な対応策を、何故、国は示さないのか。国が自国民に対して将来図を示すことは基本中の基本で義務であると考えます。それがしっかりと出来ていないという事は、国の中枢部の怠慢と言わざるを得ないでしょう。

最後に、本年元旦に石川県能登半島地域で大地震とそれによる津波が発生しました。亡くなられた方へのお悔やみと被災された方へのお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

さらに翌2日には羽田空港での飛行機衝突事故が発生しました。果たして2024年は安寧な一年となるのでしょうか。いやな予感が頭をよぎります。当たり前と思って過ごしている日々は、実は奇跡的な時間であるという事を、私たちは今一度認識する必要があると思います。

明治応用化学会の活動は、事業委員会、広報委員会、組織委員会を主体にして行われています。ホームページをご覧になられて、応化会に興味を持たれた方は、是非ともご連絡頂ければと思います(連絡先:chem50an@meiji.ac.jp)。

私は会長として、各委員会の方々の協力を得て、二期目の2年間の任務を遂行していく所存です。

以上、種々記述させていただきましたが、あくまでも個人的な見解であることを申し添えます。

2023年10月1日

着任のご挨拶

〜春学期の講義を終えて〜

2023年4月より応用化学科助教として着任しました鈴木 来と申します。着任から少し時間が経ってしまいましたが、着任のご挨拶と簡単に自己紹介をいたします。

私は明治大学応用化学科の卒業生です。学士時代から博士前期課程、また博士後期課程を明治大学で過ごしたため、今年で明治大学歴は10年目になります。途中、民間企業へ就職したため、連続して在籍していたわけではありません。しかしながら、明治大学は今までの人生の中で思い出深い場所の1つです。そのような環境で、教員生活をスタートできることに喜びを感じております。

現在、私は「生体組織の再建に貢献する材料の開発」を目指し研究を行っています。病気や事故で傷ついた組織を効率的に再建するには、その組織を構築する細胞が機能を発揮するための基盤となる材料が必要です。材料工学の視点から、再生医療 (組織工学) に活用できる材料を開発しています。作製した材料の物性調査からその材料が生体へ与える影響の調査まで、すべてを対象にして材料開発を行っています。創薬分野とは違う、「モノづくり」という観点から人々の健康寿命の延伸に貢献できるように研究をしております。

2023年度の春学期、科目の担当教員として初めての講義を行いました。講義計画を立てることから始まり、講義資料の準備、講義、出席と提出物の確認、次週の講義の準備…と、楽しさを感じつつも、慣れない作業に悩みながら、なんとか進めておりました。教壇に立つ立場になり、諸先輩先生方は素晴らしい講義を展開されていたと改めて感じます。講義を進めるにあたり、受講者に対して都度、レベル感や理解度などを聞きながら講義を行いました。そのたびに、学生さんたちはいろいろな意見を言ってくださり、私も発見が多くありました。さらに、教えるという立場になると、改めて教科書や解説書を見返す機会になり、学問への理解が深まり、私自身にとって様々な面で勉強になった春学期となりました。

これから始まる秋学期も、明治大学応用化学科の教育者および研究者として、自己研鑽に励んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。

2023年9月1日

着任のご挨拶

今年度より助教に着任しました、村串まどかと申します。他大学で学生、ポスドクや研究員を経て明治大学に参りました。今年度が明治大学1年目になりますので、研究のことを中心に自己紹介をさせていただきたいと思います。

私は遺跡や古墳から出土した考古遺物など「文化財」を対象に分析することで、それがどういった材質のものか、いつ頃作られたものか、どこで作られたものか、などを調べる研究をしています。対象としては、ガラスを中心に陶磁器や顔料、金属などを扱っています。もともとは考古学や歴史学に興味があったのですが、これらの研究対象となる文化財を化学的に調べることで、見た目ではわからない情報を得られることに興味を抱き、さらに文化財の調査や保存には化学が必要だったことで、化学と触れ合う機会が多くなりました。

研究の特長は、可搬型分析装置を利用することで、非破壊かつオンサイト(現地)で文化財を分析する点です。文化財には分析のための破壊や実験室への移動が難しいものもあり、そういった制約を可能な限り避け、貴重な文化財を調査することができます。そのため、日本国内だけでなく、海外にある資料を調査しに行くこともあります。これまで、韓国、中国、インド、ネパール、タジキスタン、カザフスタン、ロシア、エジプトなどに装置を持って行き、現地で分析調査を経験させていただきました。今年の夏もエジプトに行ってまいります。このように化学の視点で考古学や歴史学に関わる研究を行っています。

今年度からは新たに明治大学・応用化学科の教員としてスタートしました。研究者としても教員としても日々様々なことを学びながら、頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

2023年8月1日

暑中お見舞い申し上げます

夏本番、連日暑い日が続いていますが、会員諸氏におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

私が所属する相模原市のシニアソフトボールクラブは、冬の寒さにも負けず、夏の暑さにも負けずに、練習と試合に励んでいます。

最高気温が35℃を超えた7月のとある日曜日の昼過ぎに試合が組まれ、汗をダラダラ流しながら戦ったのですが(逆転勝ち)、一つ前の時間帯の試合中に救急車が呼ばれました。倒れたのは選手ではなく審判でしたが、審判も高齢者が多いので選手同様に辛いのです。こんな炎天下に試合をする(させる?)とは、なんと迷惑な年寄り集団なのでしょう。

さて、新型コロナが第5類に移行されて3ヶ月が経とうとしています。

定時のテレビのニュースで感染者数が取り上げられなくなりましたので、正確な感染者数はわかりませんが、このところ感染者数は増加傾向にあるとの情報もあります。

私の場合、第5類への移行前後において対応に変わりはありませんでした。通勤の電車・バスの中ではマスクを付け、つり革や手すりには触らない、もちろん、手洗いも怠らなかったのですが、約1ヶ月前に感染してしまいました。いくら注意し、対応していても、家庭内感染でしたので、致し方ありません。

先に娘の感染がわかったとき(日曜日)に覚悟はしていたのですが、その2日後(火曜日)には発熱し、3日後(水曜日)の朝には38.5℃まで上がりました。症状は発熱に加えて喉の痛み程度、その日は会社を休み、社外で予定されていた重要な会議は延期してもらいました。

その日の夕方にかかりつけ医で検査してもらったところ、結果は(やっぱり)陽性。解熱剤の他数種類の薬を処方してもらって帰宅しましたが、そのころにはもう解熱剤を飲む熱ではなかったので飲まなかったのですが、翌朝(木曜日)には平熱に下がっていました。

薬の効果でその翌日(金曜日)には喉の痛みもなくなりましたが、それに代わってしばらく続いたのが咳と痰。それでも、その程度で済んでラッキーでした。

体調はすぐに快復に向かったのですが、医師からは5日間は外出を控えるようにと釘を刺されましたので、その週は出勤を控え、また金曜日に予定されていた応用化学概論2は資料を配付して、レポート提出に代えてもらいました。先生方及び学生にご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。

一方、娘の方は重症で、高熱がしばらく続き、食べた物はすべて吐いてしまい、臭覚もなくなったようです。

二人の違いは何だったのでしょうか? 年齢か、コロナワクチンの接種回数か。ちなみに私は、2週間前に6回目の接種を終えていました。

今乗っている電車内(朝の出勤時間帯)を見回したところ、マスクを付けている人は6割程度…。5月以降段々と減ってきいている気がします。それは勤務先の会社も同様です。

外国人はほとんどマスクを付けていませんし、年齢と男女によっても差がありそうです。

自分なりにマスクの着用状況を調査し、分析してみたいと思うのは、根が技術者という性でしょうか。しかし、分析するにあたってのファクターはこれだけではありません。乗る時間帯に曜日、季節によっても異なるのかもしれません。今学校は夏休み中で、電車に乗る子どもは極端に少ないからです。でも、一人で調査し、分析するには途方もなく時間が掛かるなあ…。調査、分析している間にさらに着用者は減るか…。

そんなことをあれこれ考えていますが、コロナの「コ」の字も日常会話に上らない日が早く来ることを願っています。

2023年7月1日

先輩Y氏に感謝の気持ちを込めて。

15年程前の或る日、母から明大ワンゲル部OBの方々との八ヶ岳山行に誘われた。

母も明大ワンゲル部出身で、私が子供の頃、家族で山登りをする事が度々あり、登山がそれほど好きでは無い私はかなり渋々付き合っていたのだが、大人になって久しぶりに誘われてみると、この機会を逃したら八ヶ岳に登る事など一生無いだろうし、山歩きに精通している方々と歩ける貴重な機会だし、自然の中を歩いて気分転換するのもいいかなと思え、山道具を一式揃え、旅行気分で行ったのがY氏との初めての山行だった。

その後Y氏のご紹介で山の会に入れて頂いた。この会は日本山岳会から派生した会で、大学の山岳部、ワンダーフォーゲル部出身者等、かなりの登山経験者が所属されていて、高山にも行くが、毎月第1土曜日は低山を歩く「里山歩き」。Y氏の口癖は「ガイドブックに載っていて皆が知っている道を歩くんじゃつまらないでしょ」で、80歳を過ぎて尚、ご自身が歩いてみて良いと思った道でプランを練り、事故が無い様に必ず直前に下見をされ、皆で楽しく歩ける機会を作って下さった。

最も多く連れて行って貰った立山室堂は、季節を変えたり、同じ季節ならルートを変えたり、小屋泊まりの縦走、温泉泊を入れたりと、同じ場所でも様々な楽しみ方が有る事を教えて下さった。

山の頂で遥か彼方に見える山の名前を皆さんが語っている横で「すごいなー」とぼんやり立っていると、「地図も持って来ていないのか、山に登るなら地図位持ってきなさい」と言われ、低山だから・・とお弁当、水筒と雨具位の軽荷物で行くと、ザックをひょいと持ち上げられ、「こんな軽いザックじゃだめだ、もっと重いものを背負わないと」と言われ、残雪が有るからアイゼンを持ってくる様に言われ、付ける段になってもたもたしていると「いつどういう場面で道具を使う事になるか分からないんだから、必ず家で一度はやってみなければ駄目だ」など、時には注意も受けた。

今年3月にY氏は86歳で他界された。

悲しい思いの中で、Y氏に言われた言葉が次々と思い出され、その時何を言ってくださっていたのか気づいた気がする。

折角高い所に行って色々な山が見えるのに、それを分かろうともしないで下山してしまうのはもったいないし、低山でも重い荷物を背負って歩けば訓練になるし、アイゼンの件はおっしゃる通りである。

会うといつも「僕の明治の後輩」と言って特別に親切にして下さった。

もうちょっと先輩と一緒に歩きたかったし、山の話をもっとしていたらと残念に思う。

気付けば山歩きが好きになっていて、持っていた靴が駄目になっていたので先日新調した。

長年付き合いのある友達に山の話をしたら、「山登りの話なんて一度も聞いた事無い」と驚かれ、皆で歩こうという事になった。Y氏が作ってくれた里山のプランは、ガイドには載っていないとても魅力的なコースなので、このプランで皆との山歩きを始めてみようかなと思っている。

Y氏に大分影響を受けたなとしみじみ思いながら、心から感謝している所である。

Y先輩、本当に有難う!

2023年6月5日

中村研の6限目

私事ですが、この春、学生時代から数えて15年間お世話になりました明治大学を離れ、工学院大学で教育者・研究者としての新たな一歩を踏み出しました。この長い在籍期間で時代は平成から令和へ、携帯電話はスマートフォンへ、テレビ番組は動画配信サービスへと移り変わり、私は授業を教わる側から教える側へとなりました。研究室の同期、後輩からは、「やっと卒業したか」と悪態をつかれますが、社会人となった今も友人として繋がり続けている彼らには相変わらずの明治らしさを感じます。誰の為にもならない昔話ではありますが、今回から晴れて母校となりました明治大学での思い出を綴ろうと思います。

2008年の冬に明治大学への進学が決まり、「都会の大学で憧れの大学生活だ!」と歓喜したのも束の間、お茶の水のリバティタワーではなく川崎の長閑な郊外に理工学部のキャンパスがあると入学3週間前に知り、一喜一憂したのを今でも覚えています。どうして…と思いながらも入学式を迎え、私の大学生活がスタートしました。その後は勉学にサークル活動、アルバイト、飲み会など当時の私が考えていた大学生らしいキャンパスライフをおくっていましたが、楽しいながらもどこか物足りない、スパイスが足りないと思ってしまう自分がいました。それを一変させたのが大学卒業を1年前に控えた3年次末の中村研への配属でした。

指導教員の中村利廣先生は、研究の考え方や次の研究展開、実験作法を優しく、時には厳しく指導してくださる先生で、定年退職された今も大学教員時代と変わらぬお姿と振る舞いに憧憬を覚えます。しかし、応用化学科OB・OGの多くの方が強く印象に残っているのは飲み会での姿ではないでしょうか。誰かの誕生日や学生からの「先生、一杯どうですか?」の一言で突如始まる研究室飲みは中村研の名物?でした。大学教育と研究の展望について情熱的に語る中村先生の熱量は担当講義以上で、その様子から「6限目」とも言われていました。6限目は時間割通りの90分で終わった例はなく、居残り組が他研究室の「未受講者」を呼び出し、担当教員以外の先生方も応援に駆けつけ、深夜まで盛り上がる様子は、「明治らしい」という言葉がぴったりだと思います(中村研らしく皮肉交じりに言うと「この親にしてこの子あり」の方があってるかもしれません)。研究室配属当初、学部4年間で就職しようと考えていた私でしたが、この6限目に大学院進学という選択もあること、博士の学位をとる意味や大学教員のやりがいなどを中村先生からお話しいただいたことがきっかけで大学院進学から博士修了まで明治大学のフルコースを堪能してしまいました。デザートに7年間も教員として在籍でき、本当に嬉しい限りです。学部4年間で卒業したら今頃どんな仕事をしていたのだろうと思う時はありますが、楽しい15年間でした。が、少し飲み足りない気がします。コロナ禍も落ち着いてきた頃合いだと思いますので、中村先生を囲んで久しぶりに「6限目」を開催したいと思うのですが、中村研OB・OGの方々、いかがでしょうか?

2023年4月28日

学科長担当のご挨拶

この度、2023年4月1日から明治大学理工学部応用化学科、学科長を担当することになりました、田原と申します。微力ではございますが、本学科の発展のために尽力したいと思いますので、卒業生の皆様におかれましては、ご指導ご鞭撻のほど、お願い申し上げます。

私も、明治大学理工学部工業化学科を2000年に卒業した、卒業生です。卒業後に他大学での16年を経て、本学に2016年に教員として着任しました。2023年に学科長を担当するにあたり、明治大学の特徴や良さとは何かと、再度考えました。たくさん思いつきますが、最も良いことは、その自由な校風なのだろうと、私は思います。現在応用化学科に在籍する皆様は、この自由で、「個を強くする大学」を理念とする明治大学で、勉学のみならず様々な経験を積んで、社会に巣立つ前の貴重な時間を過ごしていただければと願います。

卒業生の皆様におかれましては、社会での貴重な経験を、明治応用化学会を通じて学生へ還元していただけますと、大変に幸いです。特に、「最先端化学」や「応用化学概論2」においては、毎年、卒業生の皆様を講師として迎えて講義を行なっていただいております。ご多忙な折、誠に恐縮でございますが、後輩のために、講師としてのご協力を検討いただけますと幸いに存じます。

昨今、社会情勢、世界情勢とも日々刻々と変化しています。情報技術の発展も目覚ましいものがあります。その中では、常に「前」を向いて学ぶこと、そして考えることを継続して新しい価値を生み出すことがますます重要になると感じています。研究と教育に携わる一教員として、これらのことを念頭において、応用化学科の発展に力を尽くす所存です。

今後とも明治大学応用化学科へのご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。

2023年3月26日

応用化学科及び応用化学専攻を卒業・修了される皆様へ

本日、明治大学を巣立っていく学部卒業生の皆さん及び大学院修了生の皆さん、おめでとうございます。明治応用化学会を代表して、心からお祝い申し上げます。

4月からは、これまでの生活環境が一変します。“人生の第二ステージ”の幕開けです。「まぁー、いっか!」という曖昧な考えが通用しない社会が待っています。これからは「責任」という言葉が、日々の生活の中で重くのし掛かってきます。こんな事を言ったら、不安感をあおってしまうかもしれません。でも、無限の可能性を有する皆さん方は、周りから大きな期待を持たれていることを自覚してください。今、全国の卒業生が社会人一年生としてのスタートラインにつき、歩を進めようとしています。

昨今、新入社員は、会社にとっては赤字部門とも言われています。考えてみると、なるほどと納得してしまいます。なぜなら、新入社員の生産性は、ほぼゼロに近い状態だからです。雇用者は時間をかけて、皆さんに投資をするわけです。社会人として独り立ちできるように、日々の精進を怠らないで下さい。これからの社会では、間違いなく個人の多様性(Diversity)が求められるでしょう。これまでは、周りの空気を読み、何よりも協調性に長けている人が重宝された社会でした。しかし、それだけでは横並びの、平均的な人間の集団にしかなりません。これからの時代、強い個の力(個の突破力)が必要になってくるのです。個の力が強くなれば、必然的に組織の力も強くなります。

私生活でも、それ以外でも自分の目的を持ちましょう。そして、なぜその目的を掲げたのかの具体性を文字化し、自分の取るべき行動を明確にしましょう。それらの行動の一つひとつが目的に向かうための指標(目標)になるはずです。自己投資を積極的に進めて下さい。

最近、メンタルタフネス(精神力の強さ)という言葉がよく使われ、ビジネス界でも注目されています。従来の年功序列による評価ではなく、社員の実績や経験、スキル、ストレス耐性などを総合的に評価するようになってきています。仕事上でさまざまなトラブルが発生し行き詰まったときに、ストレスで心が押しつぶされネガティブスパイラルに陥り、仕事が一切手につかないという事もあるでしょう。そのときにストレスとどう向き合えば良いのかを学んでおくことが重要です。皆さんも是非メンタルタフネスについて知って下さい。

最後に、ドイツの哲学者“ヘーゲル”が残した言葉を紹介します。

「歴史から学ぶことが出来るただ一つのことは、人間は歴史から何も学ばないことである」 今、世界で起こっている紛争、環境破壊、大気汚染などの現実は、およそ200年前にヘーゲルが残した言葉そのものです。人間は、同じ間違いを何度でも繰り返しています。これを機に、皆さんも考えてみて下さい。安全・安心な日本、世界を構築するために、皆さんに出来ることが必ず有ります。

2023年2月16日

厄年を迎えて

私は今年,数え年で42歳になる。つまり「本厄」である。厄年を調べると,体調を崩しやすい,大病を患いやすいといったイメージが一般的にあり,実際に厄年に病気になった人も多くいるようだ。私自身も40代に突入して一番気にしていることは「心身の健康」です。この厄年を良い機会と捉え,2023年は健康で長生きするために自身の健康と向き合いたいと思っている。個人的な話になるが,少々お付き合いください。

心身の健康において,健康診断の結果と向き合うことは大切である。悪いものに対して目を背けてはいけない。今年の健康診断において不整脈にコメントがついた。これにはたいへん動揺した。また,高血圧(若い頃から高い)やHbA1cの数値上昇や尿酸値の上昇も気になっている。食生活はここ数年変化なく,趣味であるランニングは毎週続けている。不定期であるが筋トレも行っている。なぜ数値が上昇するのか,とても不思議である。

さて,健康診断の結果から問題がわかったため,次に改善策を考えた。今の生活を続ける限りこれらは改善しないと考え,私は「食生活の改善」と「運動」に関して1つずつ取り組むことにした。改善において最も大切なことは継続すること。そのため,無理のない範囲で取り組みたい。「食生活の改善」では,糖質を少し控えてタンパク質を多く取り入れることにした。実際に1月から白米を少し減らしてサラダチキンを食べ始めた。日々味を変えながら,飽きないように取り組んでいる。また,運動改善ではエスカレーターやエレベーターを使わず,階段を積極的に使うことにした。もちろん生田キャンパスへの入構はエスカレーターを使わず階段を使っている。

この結果は1年後の巻頭所感にて報告したいと思う。これらの行動で,どの程度数値が改善できるか,私自身楽しみにしている。

2023年1月10日

明治応用化学会 年頭のご挨拶

2022年の年頭、そろそろ新型コロナも落ち着きを見せるのではという淡い期待を持っていました。しかし、次々と変異を繰り返し環境変化に適応する新型コロナウィルスは、人類への挑戦を中々諦めてくれません。終わりの見えない新型コロナウィルスとの闘い、どちらに軍配が上がるのかは 「神のみぞ知る」なのでしょうか?自分で増殖機能を有せず、他動物に寄生し増殖を繰り返すウィルスの恐ろしさを思い知らされた一年でもありました。

ここで、ウィルスについて少し考えてみましょう。遡ることおよそ40億年前に、地球上で最初の生命体が誕生したとされています。その後10億年が経過し、地球上生物として細菌、古細菌、真核生物などが次々現れ、これら3種の共通先祖はウィルスであるというのが、現代における学説の主流と考えてよいでしょう。例えば、人間を含む真核生物である細菌のDNAが有する塩基類は、アデニン、チミン、シトシン、グアニンの4種類であることが分かっています。35億年前の細菌が有する4種類の塩基と、現代人が有する4種類の塩基は全く同一なのです。

日本において新型コロナウィルスの情報が公表され始めたのは、2019年も終わりに近づいた12月後半から2020年の年明けにかけてでした。詳細は以下のとおりです。2020年1月3日、中国・武漢市に滞在中、発熱が認められた感染者は1月6日に帰国し、当日インフルエンザ診断キッドで陰性とされました。しかし、症状は回復せず、1月10日の胸部レントゲン検査では肺炎像が確認されました。13日になっても症状の改善はみられず、14日に保健所により行政検査の手続きがとられ、翌15日に確定診断が成され、日本での新型コロナウィルス感染症第一例目と認定されたのです。16日にはWHOに対し、日本での症例の発生が通告されました。その後、話題をさらったのが、多くのコロナ感染者を出した大型豪華客船の横浜港への寄港でした。日に日に船内での感染者が増加し続けるさまは、映画のワンシーンを見ている感覚でした。自分の身に迫る事態に陥るとは、誰も考えていなかったように思います。

中国・武漢市から全世界に感染したとされる新型コロナウィルス、感染当初は接触によるとされていました(今では空気感染・エアロゾルが主流)。国民こぞってエタノールによる手指の消毒、手の触れる箇所のエタノール消毒が行われるようになり、店頭からエタノール関連商品が消えるという社会現象が生まれました。さらに、簡易マスク(不織布マスク)も店頭から消え、時の政府は「安倍のマスク」なるものを全国民に届けるという施策を実行しましたが、マスクが届いた時には、既に不織布マスクが店頭に並び始め、多くの国民は税金の無駄使いだと感じたはずです。

今回の新型コロナウィルス騒動で明らかになったことは、基本的な製造業が国内から去り、国外に流出しているという実態です。利益を追求し、安価な物造りを探求した必然的な結果と言えます。私達は、今一度自分たちの足元を見つめ直す時であると思います。天然資源を殆ど持たない日本は、持てる国に振り回されない国力を持たなければならないでしょう。さらに食料自給率はひっ迫しています。カロリーベースでみると令和3年度で38%という極めて低い数値が出ています。半面、食品の廃棄(食品ロス)は、2020年のデータでは612万トン/年です(東京ドーム5杯分とも言われる)。原因の一つは消費者(購入者)の意識にあります。作りたてを要求、欠品(品薄)を許さない、過度な消費期限・賞味期限の要求等々が挙げられます。

2023年は、どのような年になるのか?新型コロナの先行き、エネルギーの確保、食品ロスの解決、ICチップの国内生産化、超高齢社会への対応、少子化への対応、年金等々、挙げるときりがありません。いずれも私たちが直面している問題です。真摯な気持ちで向かい合い、解決策を見出さなければなりません。

いつものことながら、脈絡のない文面になってしまいました。3年生の応用化学概論2の授業でも、「どうする、これからの日本」だけではなく「どうする、これからの世界(地球)」等々、色々と討論できればと思っています。

最後に、「応化会に参加して良かった!」と思われるよう、役員の皆さんとともに考え、実行していく一年にしたいと思っております。

本年もよろしくお願いいたします。

2022年12月12日

帰りたい場所 明治大学

小池研究室二期生の松田が2022年の締めの所感を述べさせていただきます。

2022年もあと僅かとなりました。皆様はどんな1年をお過ごしでしたでしょうか?私の1年を振り返ると「明治大学に帰る」機会が多かった1年でした。

まず,今年も春学期の「応用化学概論2」のゼミナール授業を担当させていただきました。昨年は対面とZOOM の併用で行われましたが,今年は全面対面形式であったため,久しぶりに学生と対面で接しました。学生の顔を見て授業をするのは非常に楽しかったです。何が分からないのか,何に感心を持っているのか,表情,目線,空気から伝わってきました。授業のテンポや補足説明もしやすく,対面の良さを改めて感じました。ZOOM,Microsoft Teamsなどオンライン会議は場所と時間の調整がしやすく好きですが,リアルで会って話をすることも重要と感じました。私が研究室に所属していた頃から「応用化学概論2」では卒業生を呼んだゼミ形式を取っており,数多くの先輩方が協力してくれていました。中村研や佐藤純研の卒業生も多く応援に来ていただいており,研究室時代の話を伺いました。どの卒業生の皆様も口をそろえて,「仲間と一緒にいっぱい実験やバカなことをやった」など笑顔で当時のことを語っており,皆さん明治大学が好きで,顔を出したい場所なんだと漠然に感じていました。現在,OBとなると私も同じ気持ちで,何かしら明治に還元したい,というか遊びに行きたい気持ちとなりました。なので,今後もタイミングさえあえば,「応用化学概論2」のゼミについて是非とも協力していきたいです。今後ともお声かけをよろしくお願い致します。

話は変わりますが,10月には3年ぶりの生明祭がありました。久しぶりに生田の坂を登ると,思った以上にしんどかったのですが,エスカレーターでは感じられない謎の達成感と懐かしさがありました。学生の時は毎日登っていて汗をかき嫌な気分もあったのに,不思議なものです。生明祭は来場者制限もあり活気はまだ最盛期まで回復していない印象でしたが,学生・来場者の皆が楽しんでいるようでした。生明祭と同時開催の応用化学科のホーミングカミングデーでは,早稲田大学の鹿又先生と本田みちよ先生による,ハイブリッド形式の講演が開催され,私も5号館で聴講させていただきました。相変わらずのオンボロ感がある建屋ですが,倉田先生の石油化学の授業で使っていた教室でもあり,懐かしさと授業を受けなきゃと緊張が走り,まさに「ホームに来た!」って感じがしました。実際お二人の講演を集中して聴講ができましたし,先生たちの空気感を直に感じられて非常に良かったです。

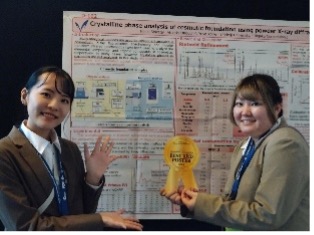

11月10日~11日には,兵庫県姫路にて「第58回X線討論会」があり,私や小池研究室の大学院生がポスター発表をしました。10年前は小池先生とこんなに親密となるとは想像できていなかったので,人生どんなことが起きるかわからないですね。卒業後,私は「分析」に関する仕事に携わっており,現在も小池研究室と共同で研究をさせていただいています。そのため,たまに小池研に訪問し研究のディスカッションを行っています。卒業して携わるとまた違う目線で研究のことを見られるようになり,新たな発見に出会うことができ非常に楽しいです。また,学生たちの若さ・勢いを感じられ感化されて私のギアも上がり,双方にとって良い関係かもしれません。今年はよく顔を出しているせいか今の学生からは,お客様扱いされず,卒業生ですが小池研チームの一員として接してくれ,非常にアットホームで居心地よいです。研究は少しずつですが発展しており,2021年は小池先生をラストオーサーとして1本論文化できた時は嬉しかったです。小池先生,今後も何か一緒に研究成果を世に出しましょう。

明治大学を卒業してお終いではなく,今も大学に顔を出せる機会・環境があることに感謝します。私は卒業しても明治大学のことが大好きです。これからも何かしらの形で貢献していきます。いつも妻は,明治大学にちょこちょこ行く私を見て言います,「あんた,本当に大学卒業しているんだよね?単位取れていないとかじゃないよね?」と。私はこう返します,「単位を取るだけが大学じゃないよ!明治大学は第2のホームだから」と。

2022年11月10日の第58回X線討論会に参加したときの姫路城での一枚

2022年11月26日

三年ぶりのホームカミングデー対面開催

―高き理想の道を行く,「研究も明治」を目指して!!―

2022 年10 月29 日(土)に,明治大学理工学部応用化学科(応用化学科)と明治応用化学会(応化会)の共催でホームカミングデーが明治大学生田校舎第二校舎5号館5304教室にて開催されました。今回は,Zoomによるオンライン配信も併用しましたが,3年ぶりに「対面」で実施しました。ご講演頂いた鹿又宣弘教授および本田みちよ教授,ならびにご参加いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

2022 年度のホームカミングデーのテーマを,「高き理想の道を行く,「研究も明治」を目指して!!」と設定しました。

第一部は,今後の応用化学の将来を支えるテーマの一つである,『生命現象を化学のちからで解明する』を学ぶ機会として,応用化学科ホームカミング講演会を企画しました。この講演会では,「生体機能をオマージュする.有機分子のダイナミズムとそのメッセージ」を演題に早稲田大学先進理工学部の鹿又宣弘教授と,「分子レベルでの細胞イベントの制御と医療応用」を演題に応用化学科の本田みちよ教授にご講演いただきました。応化会の会員,応用化学科の学部生および大学院生,あわせて110名の参加があり,質疑応答も活発で盛会のうちに終えることができました。

第二部の明治応用化学会 2022 年度総会については,以下のとおり報告いたします。総会の参加者は,25名でした。

1. 開会・・・鈴木副会長より開会が宣言された。

2. 会長挨拶・応用化学科長挨拶・・・岩橋会長および深澤学科長よりあいさつがあった。

3. 議長選出・・・会則第3章第11条に基づき,岩橋会長が議長に選出された。

4. 議題・・・岩橋会長より総会の議題について説明があった。

(1) 2021-2022年度活動報告・・・応化会の活動報告があった。

(2) 2021年度会計報告・・・賛成多数で承認された。

(3) 2022-2023年度事業計画・・・賛成多数で承認された。

(4) 2023年度予算案・・・賛成多数で承認された。

5. その他・・・「倉田研究室OB会」および「樟五会(内田研究室OB会)」からの寄付について報告があった。

6. 閉会・・・髙橋副会長より「来年度は懇親会を開催できることを祈って」とあいさつがあり,会は締められた。

髙橋副会長のあいさつにもありましたが,来年度は懇親会を開催できることを祈りつつ,ホームカミングデーを企画いたしますので,学生時代の同期や先輩・後輩,勤務先の応化会会員と共に,是非ご参加ください。

ホームカミングデーの最後に鈴木副会長より,応用化学科のホームページは鹿又宣弘教授のご尽力により始まったとお礼が述べられ,現在のホームページにつながっていることが説明されました。

応用化学科の歴史を感じながら,応用化学科70周年,明治応用化学会20周年を目指して様々な事業を展開したいと考えています。今後とも明治応用化学会に対しまして,変わらぬご支援,ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

総会の様子

2022年10月1日

この2年間を振り返って②

以前,2020年2月〜2020年8月までを記事にしました。以前の内容に興味がありましたら,2022年2月の巻頭所感をご覧ください。

<2020年9月〜2021年3月>

秋学期の授業は,春学期から継続してオンラインでの実施となりましたが,一部の科目では対面授業とオンライン授業のハイブリッドで実施することになりました。1年生は入学後,初めて生田キャンパスに通学することとなり,半年遅れてのキャンパスライフになりました。授業前後の休憩時間に友達と楽しく会話をしている光景は,とても微笑ましく思いました。残念ながら,全員が同じ教室で授業を受けることはできず,履修者の1/4程度が対面授業での参加,残り3/4はオンライン授業での参加でした。その後,年末に向けて徐々に感染者が増加し,1月8日には2度目の緊急事態宣言が発令され,すべての授業がオンラインになりました。コロナウイルスに振り回される日々でしたが,対面授業再開に向けて前進しているように感じました。

<2021年4月〜2022年3月>

2021年4月からは,対面授業とオンライン授業の併用(ハイブリッド授業)で実施しました。生田キャンパスには多くの学生が通学し,キャンパスライフを楽しんでいるようでした。明治応用化学会が参画する「最先端化学」および「応用化学概論2」もハイブリッド授業で実施しました。特に私の記憶に残っている内容は,会社の展示スペースから授業を実施し,ウェブカメラで展示物を写しながら学生の質問に答える授業です。ハイブリッド授業の良さがでた面白い授業だったと思います。また,遠方の企業に勤めている卒業生はハイブリッド授業のほうが参加しやすいことがわかり,今後の授業運営に向けて参考になりました。

<2022年4月〜現在>

2022年度は感染対策を継続しながら,対面授業を実施しています。サークル活動や各種イベントは制限を設けながら実施しています。今年の生明祭(学園祭)は3年ぶりに対面で実施になります。下記にも記載しますが,明治応用化学会主催のホームカミングデーも生明祭期間にあわせて,3年ぶりに対面で実施します。先を見通すことが難しい状況ですが,ウィズ・コロナ,ポスト・コロナに向けて動いています。教員として,学生が充実した生活が送れるよう,サポートできればと思っています。

さて,明治応用化学会(工業化学科・応用化学科卒業生組織)では10月29日(土)にホームカミングデーを開催します。今年度は3年ぶりに「対面」での開催です(Zoomによるオンライン配信も併用します)。学生時代や会社の同期や先輩・後輩と共に参加いただけたらと思います。また,生田キャンパスは,「第二中央校舎(仮)」の建設が予定されています。ここ数年で生田キャンパスは大きく変わりますので,この機会に昔を思い出しながらキャンパスを回っていただきたいと思います。

ホームカミングデー情報:ホームカミングデーのサイト

第二中央校舎(仮)整備計画:第二中央校舎(仮)のサイト

2022年9月1日

コロナ禍で感じたこと

2020年4月7日に出された緊急事態宣言により勤務先も4月15日より自宅待機となり、自粛生活が始まりました。人流制限のための出社制限が約一年半続きましたが、現在はフル稼働となっています。その間に65歳に到達して再雇用契約も満期終了で退社し、今は業務委託契約でアドバイザーをやっています。

この約二年の中でやってきたこと、気づいたことを少し紹介します。

1.自粛期間中

時間が十分取れ、年金生活の予行練習みたいな生活を行いました。

① 会社の仲間も同様ですが、まず断捨離を行いました。

服などをかなり整理したつもりですが、まだまだ残っています。

② 人出が少ない場所へのハイキング

・町田市最高峰 草戸山(364m):登山道で日本固有種のランであるキンランが見られます。

・八王子城址:前々から行ってみたいと思っていましたが、やっと行けました。

※両方ともは高尾山登山の往復より歩行距離は長いです。

2.在宅勤務

仕事は使用材料の評価、故障解析など行っていますが、準備期間が殆どない状態で在宅勤務に切り替えたため、当初は在宅での仕事量を確保するのに困りましたが、出勤、在宅の計画を見直すことで対応してきました。

本来の業務時間に自由度を持たせた在宅ワーク、適正な人事考課等には、もう少し経験と時間が必要かもしれません。

3.考えさせられたこと

在宅勤務が始まると同時くらいに、会社の同年生まれの友人たちとチャットでの情報交換を始め、色々な話題を取り上げてきました。最後は皆が評論家です。

グローバルと日本社会が動いていましたが、結果的に世界から取り残されている部分が多いことが露呈しました。

① 環境問題→ 2020年にやっと温室効果ガスの削減目標が設定されました。

② ジェンダー・平等→ 自分も含め十分理解している人が少ない。

③ デジタル化の遅れ→ FAXでのコロナ感染報告

④ 海外投資による国内産業の脆弱化→ 原価低減=海外調達による海外工場への設備投資(国内工場の閉鎖、設備投資の縮小)

⑤ 食料・エネルギー問題 → ロシアのウクライナ侵攻によるグローバル経済からブロック経済への移行 等々

4.これからに期待すること

政治・経済が1980年代の高度成長期を目標にしているように感じられます。

政治については選挙に勝つことが優先され、政党間の討論の中で日本の将来像についての論争がもっとあっていいのではと思っています。

国民も含め日本の社会全体が既得権に固執していると、世界の要求が刻々と変化していく中でますます対応が遅れることを懸念しています。電力、石油、自動車など大きな産業構造の変化が求められ、各社が取り組んでいる最中です。

南関東ガス田には現在の採掘量の600年分の天然ガス(3,685億m3)が埋蔵されています。輸入コストより高くても自給率を高めるという選択も有りだと考えます。

年金の原資、インフラ整備など負債を先送りしている現在、若い人達に負担をかける社会から少しでも抜け出すためにも方向転換に期待します。

独り言

『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(原題:Japan as Number One: Lessons for America)を読み返すのもいいかも…

21年5月 町田市最高峰 草戸山

キンラン(開花しきっていません)

2022年8月8日

応化会 広報委員会の活動

7月に入って一時的に戻り梅雨のような時期もありましたが、今年の梅雨は歴史的に短い上に雨そのものも少なく、6月下旬からは猛暑が続いています。一方新型コロナウイルスの感染者数は、7月に入って前の第6波を上回る勢いで再度拡大が続き(第7波)、全ての都道府県で過去最高を記録しています。このような状況の中、明治応用化学会(以下、応化会)会員の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

私事で恐縮ですが、7月に入ってからも休日は炎天下の中、河川敷のグランドで汗びっしょりになって白球と格闘しています。白球とは、重さも直径も軟式野球ボールの約1.4倍のソフトボールです。足腰と眼の衰えは歳相応ですが、この歳になるまで大病はせず、手放せない薬もありません。元気に走り回れる健康な身体を授けてくれた今は亡き両親に、日々感謝しています。昨年の10月から通常の通勤に戻り(それまでは、2020年4月の最初の緊急事態宣言の発出時から週1日程度出社の在宅勤務)、毎日満員電車で通勤していますが、新型コロナには罹患せず、先週第4回目のワクチン接種を終えました。

さて、ご挨拶が遅くなりましたが、昨年12月に行われました応化会の臨時総会におきまして、副会長兼広報委員会委員長を委嘱されました髙橋です。よろしくお願いいたします。

広報委員会の主たる活動は、ホームページの運営です。

ホームページは、応化会から会員への情報発信の場であるとともに、応用化学科(前身の工業化学科を含む)に関係する人々(卒業生、教員、在校生など)の交流の場でもあります。

初代委員長は故市野修さんでした。市野さんは、応化会の前身である「応用化学科設立50周年記念行事・事業実行委員会」においてホームページ部会長(鈴木先生ご執筆の前回巻頭所感ご参照)として、お一人でホームページを立ち上げられました。私は比較的早い時期にホームページ部会に加わり、ホームページの運営に携わってきました。その後、応化会の発足と同時に、ホームページ部会はその名を広報委員会と改め、今日に至っています。

二代目委員長は竹添雅雄さん。竹添さんが委員長のときに、委員の小川先生(当時。現副委員長)が業者と協力して、ホームページのコンテンツはほぼ前のままで、現在のスタイルに模様替えしてくれました。

そして私が三代目です。

ホームページは、会則、組織、事業内容等を記した「明治応用化学会について」、工業化学科・応用化学科の歴史を年譜と写真で綴った「足跡」、この巻頭所感等を掲載した「卒業生便り」、ホームカミングデーや総会の開催情報を伝える「イベント」、そして事務局からの「お知らせ」で構成されています(図1)。

またTOPページには別途「お知らせ」という項目もあり、ホームページの更新履歴が一目で分かるようになっています。

今私の巻頭所感をお読みになっている方は、既に何度も応化会のホームページを開かれているので、他のコンテンツもお分かりのことと思いますが、「卒業生便り」のページも多くのページから構成されていて、「巻頭所感」の他に、「交差点」、「化学の泉」、「応援」のページがあります(図2)。

「巻頭所感」は、原則毎月お一方に近況などをお書きいただいています。「交差点」は、同期会や研究室のOBOG会の開催報告など。「化学の泉」は、倉田会長(当時)の発案で始まったもので、応化会に相応しい「水素」を共通のテーマとして、多くの方に執筆いただきました。その後しばらく中断する時期がありましたが、今年の2月期からは田中文典さん(1980年卒。竹内研:応化会 副委員長、事業委員会 委員長)に、「豆知識(始まりシリーズ)」として毎月一話ずつ、化学技術・化学製品の誕生秘話・歴史をご紹介いただいています。

ご覧いただくとお分かりのとおり、「卒業生便り」の各ページは、皆様からの投稿原稿で成り立っています。そこで皆様にお願いです。どのページでも構いませんので、是非投稿してください。宛先は下記の私のメールアドレスです。

多くの方の投稿をお待ちしています。

・髙橋正明:takahashi@nara-m.co.jp

図1

図2

2022年7月19日

明治応用化学会設立に関わった先輩卒業生の想い

明治応用化学会(以下、本会と省略)は2011年11月19日、理工学部ホームカミングデー「応用化学科の集い」1)を応用化学科設立50周年記念式典の場とし、参列者の合意を得て、倉田武夫2)教授(当時。以下同じ)が発足を宣言致しました(写真1)。

会則第3条(目的)に「本会は、会員の学術的向上と会員相互の親睦を図り、併せて明治大学理工学部応用化学科の発展に寄与することを目的とする。」と記しております。そこで、具体的にはどうすれば目的に向かって邁進できるのかについて、工業化学科出身の本学科教員有志と卒業生有志で協議を重ねました。その結果、先ず目的の達成には資金が必要であるとの共通認識から工業化学科・応用化学科の教育に関わった教員はもとより、広く両学科卒業生に寄付をお願いすることになりました。これは2009年11月21日開催の「応用化学科の集い」において諮り賛同を得て、2010年4月に「明治大学理工学部応用化学科教育・研究振興基金規定」を制定し、同8月には大学および理工学部事務室のご協力のもと募金活動を開始しました3)。そして基金の果実は卒業式において、成績優秀者賞と早期卒業者奨励賞の授与の原資となっております。

第25条(事業)については、「本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。」と規定されておりますが、設立から10年余の時を経た今でも設立時の想いをまとめた「目的」に向かっている途中と思われます。

1.応用化学会ホームページの運営

2.講演会、研究会、見学会その他の行事の開催

3.学部および大学院生の成績優秀者表彰

4.奨学生の選出

5.その他本会の目的を達成するために必要な事業

事業1と3は達成し、事業2は講演会を除く行事について未達成、事業5は3年生対象の応用化学概論2および2年生対象の最先端化学に講師としてご出講頂いており継続中です。残念ながら事業4の達成は見通しが立っておりません。

「応用化学科設立50周年記念行事・事業」を企画しようと、1959~1960年工業化学科の立ち上げに関わった先生方の各研究室OB会に倉田武夫教授が呼びかけ、2010年3月27日に今は取り壊された1号館4階応用化学科資料室で最初の打ち合わせ会を開きました。この折の出席者は第二期を含む卒業生11人、呼びかけ人の倉田教授と私鈴木の計13名でした(写真2)。この会合では、会の名称を「応用化学科設立50周年記念行事・事業実行委員会」と定め、第一期生の若林茂男氏に委員長を依頼することとし(後に辞任)、故堀川静雄氏を長とする記念式典部会、安倍勉氏を長とする記念事業部会、諸石昌人氏を長とする募金部会、故市野修氏を長とするホームページ部会を設け、それらの部会を束ねる幹事会を組織することになり、私はこの時から暫くの間一人で事務局を担うことになりました。

この会合では私たち工業化学科設立後間もない時期の卒業生の立場として、今の応用化学科教室、現役学生、後輩の卒業生達との架け橋となりたいとの思いを熱く語ってくれました。特に私たちの年齢を考えると、生きている今のうちに・動けるうちに同一の想いを持つ協力者とともに恒常的に事業を継続できる組織の基礎を築こうとする、その第一歩でした。

二回目以降の会合は3で割り切れる月の第3土曜日の午後に設定し、「応用化学科設立50周年記念行事・事業」に関する企画を練り始めました。そして各部会は事業等の企画に賛同しご協力頂ける方々を徐々に増やし、記念式典を以って初代会長倉田武夫教授を要して本会が発足し、現在の姿となりました。

今後とも卒業生の皆さんの本会へのご支援を期待しております。

また、本会の基礎を築いて頂いた卒業生の方々の今後のご活躍と共に既に他界された方々のご冥福をお祈りします。

【余談】

本学科50周年記念行事としての講演会は、当初2000年ノーベル化学賞受賞者の白川秀樹博士(写真3)と工業化学科第二期卒業生である北野大博士(写真4、当時本学理工学部教授)のお二方にお願いしておりました4)が、白川博士が急な病によりご入院されたため、急遽その後2019年にノーベル化学賞受賞者となられました吉野彰博士(写真3)にご登壇頂きました。ではなぜ、白川博士や吉野博士をお呼びすることができたのか。これは橋本定待氏 (1982年卒業 仲川研出身) のご尽力の賜物です。正確には把握しておりませんが、氏は当時ノーベル賞候補者ロビイストの一人として活動していたのではないかと思っております。ノーベル賞受賞者の代役として同賞受賞候補者を速やかに登壇に導いて来られる能力は素晴らしいものです。

直接本会との関係はありませんが、講演会は生明祭の目玉行事の一つであったため、その会場として(現存する)2号館2003教室(主会場)と2004教室(副会場、主会場の中継)の使用に生明祭実行委員会は理解を示すと共に、講演者の突然の変更を知らせるチラシをリーフレットに挟み込んで頂きました。

本会は大学関連機関だけでなく学生団体にも協力頂きながら事業を進めております。

【資料とメモ】

1) 2011年11月19日 理工学部ホームカミングデー「応用化学科の集い」

2)倉田武夫:1975年10月明治大学工学部専任講師、助教授、教授を経て2016年3月定年退職、2016年5月名誉教授、2021年6月29日ご逝去

3) 2010年8月吉日、明治大学理工学部応用化学科教育・研究振興基金 趣意書

4) 生明祭用講演者交代のお知らせ

写真1

写真2

写真3

写真4

2022年6月1日

水素エネルギー大国日本への大転換で通貨「円」をコモディティ通貨に!

コロナ禍の巣ごもり生活の中、時の移ろいを眺めながら悶々と過ごしていた2月24日にロシア軍がウクライナに侵攻し、西側諸国はロシアに経済制裁を科しました。その動向を見守る中でエネルギー資源や食糧資源などの戦略資源を持たない日本に危うさを感じ、当会の今は亡き倉田名誉会長が謳われた「水素化社会の実現」が脳裏を横切りました。今こそ日本に豊富にある水資源を活用して水素エネルギー大国に変身するときではないかと感じたのです。

ロシアのウクライナ侵攻に対して、米国のバイデン大統領は、安全保障の手段としてロシアの外貨準備を凍結しました。外貨準備の凍結は「金融分野における大量兵器」と呼ばれ、2014年にロシアがクリミアを併合した際、オバマ政権は外貨準備の凍結をロシアへの制裁として活用することを検討しましたが、「国際金融システムに与える悪影響があまりにも大きい」との理由で実施を断念しました。ロシアの外貨準備の凍結で、「米ドルはいざというときに使えなくなる」との懸念が国際社会に広まり、基軸通貨の主な要素である「価値貯蔵の手段(貨幣の機能の一つで、経済的価値や富を蓄える機能)」としての信用が毀損してしまうことが危ぶまれたからです。

国際通貨システムの歴史を振り返ると、第二次世界大戦後期の1944年に締結されたブレトン・ウッズ協定が始まりで、金1オンスの価格を35ドルと定め、他国の通貨をドルに対して固定することにより大戦後の国際通貨システムの安定を図りました。

1960年代に入り米国の貿易赤字が深刻化すると、ドルの価値下落に歯止めがかからなくなったことから、1971年にニクソン大統領がドルと金の交換停止の発表を余儀なくされたニクソン・ショックによりブレトン・ウッズ体制は幕を閉じました。ニクソン大統領は1974年、サウジアラビアに原油取引のすべてをドル建てで行うことを認めさせペトロ・ダラーを誕生させ、1990年以降、冷戦の勝利者となったことで圧倒的な国力を背景に「世界の警察官」としてエネルギーや食糧などの安定供給を保証したことから、ドルは米国自身の信用力に根ざした基軸通貨となり、米国と敵対する国々でも流通するようになりました。

ところが今回、オバマ政権で副大統領を務めていたバイデン大統領が、外貨準備の凍結という禁じ手に踏み切ってしまいました。金融関係者から「現在の国際通貨システムの信認を毀損することになりかねない危険な行為」と懸念する声が上がり、国際通貨基金(IMF)も「ロシアに科した制裁により、世界の金融システムにおけるドルの影響力が弱まり、今後、国家間の貿易をベースとする通貨ブロックが出現する可能性がある」との見解を示しました。

ロシアがウクライナに侵攻したことで、西側諸国は「ロシアは国際的に完全に孤立している」との見方が常識になっていますが、それは国際社会の実態をあらわしていません。西側諸国から制裁を科されたことでロシア経済は大打撃を被っていますが、アジアやアフリカの国々の多くは制裁を実施していないからです。注目すべきは2000年代以降に著しく経済発展を遂げたBRICSの5カ国、ロシア以外の、中国、インド、ブラジル、南アフリカが揃ってロシアを非難する国連決議を棄権し、ロシアに制裁を科していないことです。現在、BRICS諸国のGDPの合計は、米国とEUのGDPの合計に匹敵する規模にまで拡大しています。今後、BRICS諸国は希少価値が高まることが見込まれる天然資源や穀物などが豊富であるとともに、これらに対する需要(人口)が巨大なことにも注目する必要があります。つまりこれからは、自給自足経済をベースに、共通通貨の構想が議論されると考えられるからです。

この様に、「商品(コモディティ)の価値に裏打ちされた通貨が今後有力になるのではないか」と予想される中で、ロシア政府は自国産のエネルギーや商品の輸出すべてをルーブル決済にすることを示唆しました。天然ガス代金のルーブル支払いは、コモディティ通貨を広く流通させる最初の試みになる可能性があります。世界の金融システムにおけるドルの影響力がすぐにも弱体化する事は無いにしても、10年から20年というタイムスパンでコモディティ通貨が広く流通する方向に世界経済が変容することを示唆しているのではないでしょうか。

ところが、日本はエネルギー資源や食糧資源を海外からの輸入に頼っていて、自給自足する十分な資源を持っていません。しかし、日本には「水」、「火山」、「海流」、「風」、「太陽」があります。気候や時間帯で発電量が変動する太陽光発電や風力発電に加え、水力や地熱、海流を使った発電で得た再生可能エネルギーの電力で水を電気分解して水素を製造し、安全な方法で蓄積しておけばエネルギーの自給自足が可能です。つまりそれぞれの使用系統に接続できない余剰電力を水素に変換して蓄積しておけば、それぞれの使用系統の安定化に寄与するとともに地産地消型のエネルギーシステムの構築につながります。また、蓄電池にも同様の機能がありますが、水素には輸送が容易というメリットがあります。

しかし、電力を水素に戻す「パワー・ツー・ガス技術」がCO2フリー水素実現のカギですが、やはり最大の問題はコストです。そもそも再生可能エネルギー自体、現状は固定価格買い取り制度(FIT)によって何とか事業性が担保されているありさまです。再生可能エネルギー由来の水素を経済的に成り立たせることは、かなりハードルが高いと認めざるを得ません。

されど、電力を水素に戻す「パワー・ツー・ガス技術」が実現すれば、エネルギー安全保障上、水素は重要な手段になり得るし、さらに日本の通貨「円」を水素エネルギーでコモディティ通貨にすることができます。循環型の水素社会を構築することが、今後訪れるであろう国家間の貿易をベースとする通貨のブロック化に対応できる方策と考えられます。すでに地球温暖化に対する危機意識は日本社会全体に浸透しており、CO2排出削減のために必要な一定のコスト負担はやむを得ない、というコンセンサスが日本国民の間で共有されていると考えられます。今まで、国民のための技術開発を怠り、アベノミクスの円安を礼賛していた日本ですが、大きな痛みを伴うことを覚悟して、今こそ政府と企業と家計が不退転の決意で一体となって水素社会に変容する必要があると考えます。

かつて、故倉田名誉会長と居酒屋で杯を交わしながら、熱く語った水素社会への変換を思い出しながら、巻頭所感としては、いささか不適当な内容ですが、自分の思いを綴ってみました。

2022年4月1日

学生に必要なもの

私事ですが,6年間を過ごした明治大学を卒業することができました。学位記授与式で学生証を返納し,3年間在籍していた小池研のドアロックを開けることができなくなり,少しずつ「自分はもう明治大学を卒業したのだ」と感じています。

さて,明治大学応用化学科を卒業したわけですから,約7,000名を超える「明治応用化学会」の一員となることができました。そんな生まれたての自分に,巻頭所感を執筆する機会を頂けたことをとても光栄に思います。自分は他の皆様に比べて,まだ実績も経験もあまりありません。なので,シンプルに学生生活を振りかえりつつ,自分が考える学生に必要な力について話したいと思います。

学部生時代から振り返っていきたいと思います。

思い返すと,「マジックフェロー奇術研究」でサークル活動ばかりに明け暮れていた印象があります。朝から晩まで手品を練習し,練習の成果を会館で300人余りの前で披露したことを昨日の様に感じます。もちろん,学生なので本分は勉強でしたが,サークル活動を通じて学ぶことは数えきれません。その中には,「客観的な目線の把握力」,「新旧合わせた幅広い手品の知識力」,「柔軟かつ独創的な思考力」といった手品特有の物の見方や,「お酒の呑み方」など様々ありました。しかし,特に重要だと感じたことは「人に頼る力」だと思います。サークルでは,大学2年生の時に,自分自身で5~8分程度の手品を作ります。その際には,演技構成,技法,工作,音楽,照明効果,衣装など複数の項目を考えなければいけません。この時に,「人に頼る力」の重要性に気付きました。人に頼るというと,少し怠ける様な印象がありますが,そうではありません。どの分野においても,最初から完璧な人はいません。自分は,工作は得意でしたが,演技構成や技法について悩むことが多くありました。しかし,一人で悩んでも闇雲に時間が過ぎていくだけで,一向に解決すことはできませんでした。けれど,その分野に長けている先輩に頼った途端に解決することができました。

まだまだ皆さんは道の途中であり,遥か先を進んでいる先輩方は沢山いらっしゃいます。その人たちに頼ることで,その先輩方の知識,技術などを学んでいくことで,より早く,大きく成長できると思います。また,「頼る」ことができる環境を作ることも重要です。自分自身に「人に頼る力」があっても、支えてくれる人がいなければ意味がありません。

宗教家のジョセフ・マーフィーさんは「つねに他人の幸福,富の増大を願いなさい。そうすればあなたはいっそう富と友人,顧客や依頼者,驚くべき幸せな経験を自分に引きつけることになるでしょう」という言葉を残しています。周りを支えていくことで,一人では達成できない困難さえも乗り越えて,より良い幸せを勝ち取ることができる。この言葉は,「人に頼れる環境作り」の重要性について話している様に感じます。他人に優しく,「頼られたい」と思われる人は,何処にいても上手に生きることができると思います。それ以外にも,多くのコミュニティに関わることも一つの手だと思います。

幸いなことに応用化学科では,「応用化学概論2」の授業等で応用化学会のOB•OGの皆様(自分もこれからはこちら側ですが)と交流することができます。この様な場を活用していくことで皆さんの学生生活をより豊かにできると考えています。

次に大学院に入学してからを振り返ってみます。

大学院1年生の春学期は,新型コロナウイルスの感染拡大による入校制限がありました。研究活動は停止し,自宅での作業を余儀なくされました。その後,少しずつ緩和していき人数制限を設けつつの生活が続きました。その時は,オンラインでの講習会やゼミナール活動と新しいことばかりでした。その分,経験できることは多く,研究室のお手伝と併せて,沢山のことを学ばせて頂きました。

小池研での研究や,外部との共同研究では,「放射化学」について,今後の仕事に繋がる多くのことを学びました。特に,学会発表や論文の執筆などの機会を頂けたことは,指導教員の小池先生に本当に感謝しております。

本題の必要な力ですが,大学院生活全般を通して,「物事に気づく力」が本当に重要かつ自分に足りていないと感じました。「流されている情報に気づく」,「自分が置かれている現状に気づく」,「相手の要求に気づく」といった広い視野を持って行動していくことで,より信頼される人材になることができると思います。ただ,ここでは,気づくだけではなく,行動に移すことも重要です。気づいても,直ぐに行動しなければ,無駄になってしまいます。あまつさえ,信頼を失ってしまう可能性さえあります。しかし,行動に起こせば,誰かがそれを見て,自分に信頼を寄せてくれます。そして,信頼されることは,前述の「人に頼れる環境づくり」へと繋がっていくと思います。

以上,学生生活で必要だと感じた力について書いてきました。コロナ禍では,ガイダンスや講義などの重要な情報がオンラインで掲示されることが多々あります。それは,従来の学生に比べ,見落としてしまう可能性が高く,「物事に気づく力」が求められている状況です。加えて,対面での授業が少ない中で,どの様に縦横の繋がり「頼れる」環境を作っていくかが,重要ではないかと感じます。

長文にはなりましたが,少しでも皆様の学生生活がより良いものとなれば幸いです。明治応用化学会の会員となった自分も,社会でも「気づき」成長し,在学生の皆様に「頼られる」側としてお会いできることを心待ちにしております。