化学の泉

2025年10月7日

「化学の泉」投稿文(その45)/豆知識(はじまりシリーズ)

【金属結合の解明の歴史】

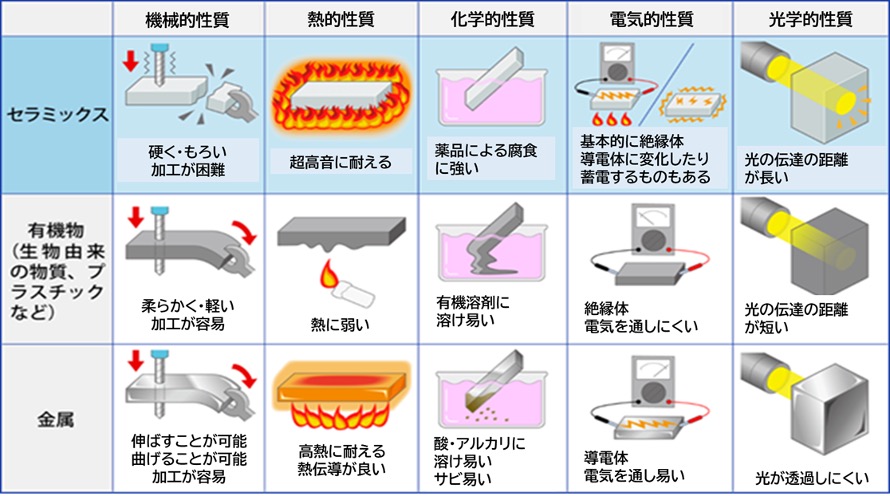

世の中の物質は大ざっぱに3つに分けられます。「金属」「イオン性物質」「分子性物質」です。

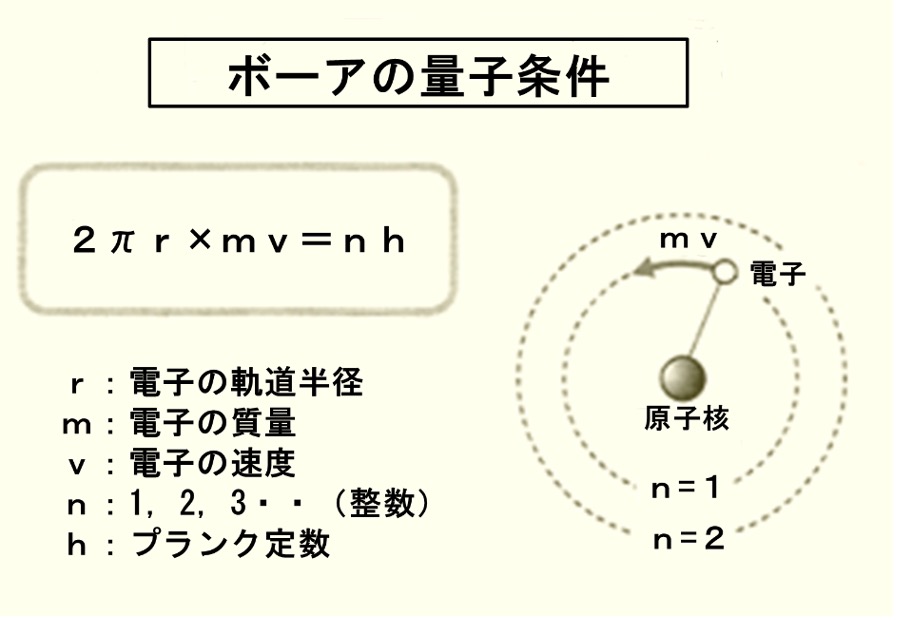

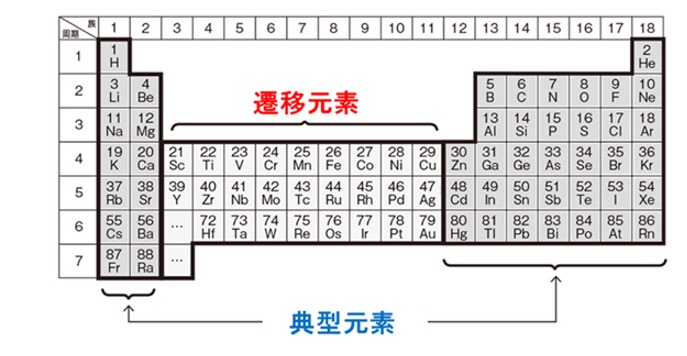

1811年にイタリア人の物理学者で化学者のアメデオ・アヴォガドロ(1776~1856年)が「原子が特定な数だけ引力で結合して一個の分子を形成している」と提唱してから、分子の概念が定着し、すべての物質が、原子が集まってできた分子からできていると考えられるようになりました。しかし、1897年にイギリス人物理学者ジョゼフ・ジョン・トムソン(1856~1940年)によって電子が発見され、1900年にドイツ人物理学者マックス・プランク(1858~1947年)が量子論を発表したことで、物理学と化学の新時代が幕を開けました。その後「金属内で電子が原子間を自由に移動することで電流が生じる」という画期的な自由電子理論が確立され、金属や塩化ナトリウムなどは分子からできていないことが分かりました。

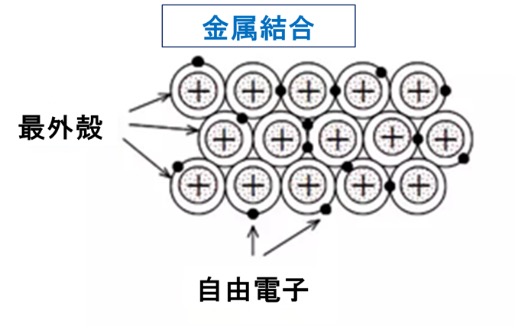

金属は、金属原子が電子を放して陽イオンになって、陽イオンの集合体の間を所属する原子のない自由に動ける自由電子がウロウロしています。金属を原子の化学結合で定義する場合、特有の金属結合で説明されます。金属結合は、カチオン化した金属元素が規則正しく並び、その間を自由電子が動き回りながら、これらの間に働くクーロン力(静電気力、静電引力)で結び付けられている結合を指し、常温下でこのような結合状態にある物質を金属と定義しています。

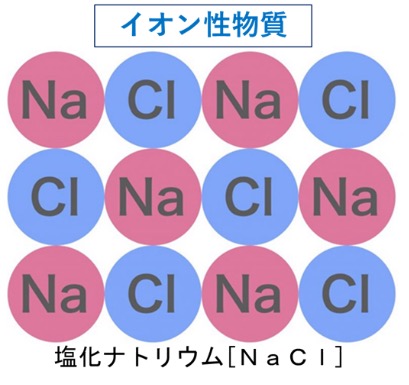

イオン性物質は、陽イオンと陰イオンが静電気的な力で結びついてできていて、塩化ナトリウム、水酸化ナトリウム、硫酸ナトリウム、炭酸カルシウムなどがあります。クーロン力は、単純に正電荷をもつ陽イオンと負電荷をもつ陰イオンが引き付けあっているだけですから陽イオンの周りには陰イオンが、陰イオンの周りには陽イオンがどんどん集まって大きなかたまりを作ります。このようにしてイオンがクーロン力によって結びついて生じる物質をイオン性物質と言います。

イオン性物質は基本的にNaCl、CaCl2、CaOなど「金属元素+非金属元素」の組み合わせでできている物質ですが、NH4Clのようにアンモニウムイオンが含まれる化合物は、非金属元素のみで生じる物質でありながらイオン性物質です。NH4+ (アンモニウムイオン)とCl-(塩素イオン)の間に生じるイオン結合によって集合している物質です。

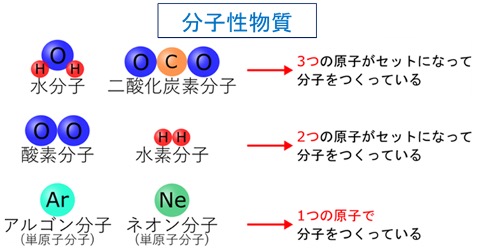

分子性物質は、原子が結びついた分子からできています。分子は、ふつう複数の原子が結びついてできていますが、ヘリウムのような貴ガスは原子が1個の単原子分子です。分子性物質には、水素、酸素などの気体、エタノールなどの液体、砂糖の主成分であるショ糖などの固体があります。

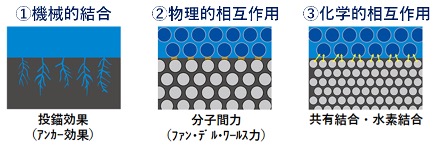

分子性物質とは、電荷を持たない状態の分子からなる物質です。分子性物質は、原子、イオン、分子の間に働く分子間力である「ファンデルワールス力」により集合しているので、分子量が増大するにつれて融点や沸点が増大します。それに加えて水素結合を有するものは、さらに融点や沸点が高くなります。

世の中の物質は、「金属」「イオン性物質」「分子性物質」の3つに、「無機高分子」と「有機高分子」を加えて5つに分ける場合もあります。

無機高分子は、炭素原子でできたダイヤモンド、二酸化ケイ素などがあり、その固まりは、1つの巨大な分子ともいえます。

有機高分子は、タンパク質、セルロース、ゴム、合成繊維やプラスチックの材料のナイロン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニルなどで、炭素原子を骨組みの中心とする巨大な分子です。

まず、金属原子と非金属原子に注目し、物質がどんな元素からできているかがわかると、「金属」「イオン性物質」「分子性物質」の三大物質のどのグループかが大まかに理解できます。金属は金属元素からできていて金属結晶です。イオン性物質は金属元素と非金属元素が結びついてできています。金属元素は陽イオンになり、非金属元素は陰イオンになります。陽イオンと陰イオンが電気的な力で結びついていて、固体はイオン結晶です。分子性物質は非金属の原子どうしが結びついてできている分子からなり、固体は分子結晶です。

19世紀、熱力学第1法則・第2法則の定式化やエントロピーの概念を導入したドイツ人理論物理学者ルドルフ・クラウジウス(1822~1888年)は、金属の熱伝導性に着目し、金属が熱を伝える際に、分子や原子がどのように関与しているのかを理解しようとしました。クラウジウスの研究は、金属内部のエネルギーの移動に重要なヒントを提供し、後の自由電子の役割を解明する基礎となりました。クラウジウスの熱力学に関する研究は、物理学の根本的な理論に革命をもたらし、熱とエネルギーの関係を正確に示しました。

19世紀、科学者たちは電気と金属の関係に頭を悩ませていました。なぜ金属は他の物質に比べて電気をよく通すのか? この問いに挑んだのがドイツ人物理学者ゲオルク・ジーモン・オーム(1789~1854年)でした。オームは金属導体の中を電流が流れる仕組みを数学的に分析し、1826年に「オームの法則」を発表しました。この法則は、電圧・電流・抵抗の関係を示すもので、金属が電気を通す秘密に迫る重要な一歩でした。しかし、「オームの法則」が発表された当時は、まだ電子という概念が確立されておらず、自由電子の存在が解明されるのはこれからのことでした。

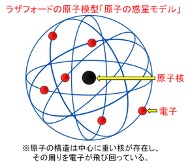

その後、1897年にトムソンによって電子が発見され、1900年にプランクが量子論を発表し、金属内で自由に動く「自由電子」というアイデアが生まれました。そして、自由電子理論は、19世紀末から20世紀初頭にかけて発展しました。

1853年にドイツ人物理学者グスタフ・ヴィーデマン(1826~1899年)とルドルフ・フランツ(生没年不詳)が金属の電気伝導に関する経験則において、金属が異なっても温度が同じであれば金属の熱伝導度率(K)と電気伝導度率(σ)の比の値「K/σ」がほぼ同じであると報告し、1872年にデンマーク人の数学者で物理学者のルードヴィヒ・ローレンツ(1829~1891年)がこの比の値「K/σ」が温度に比例することを発見したことで、この物理法則は「ヴィーデマン・フランツの法則」と名づけられました。

1900年にドイツ人物理学者パウル・ドルーデ(1863~1906年)によって「電子がどう流れるのか?」という問題が提唱され、電気伝導に関する自由電子モデルによる解析で「ヴィーデマン・フランツの法則」を説明するのに成功しました。最初、自由電子理論は、金属の価電子が自由電子のガスとして存在すると考え、金属の電気伝導や熱伝導を説明するために使用されました。特に、自由電子理論は、金属内で電子が原子間を自由に移動することで電流が生じるという画期的な考え方でした。この理論は、金属が電気を伝えるメカニズムを明確にし、電気工学や材料科学の発展に大きな影響を与えました。

ところで、電気だけでなく、熱もまた自由電子によって伝わります。19世紀後半、古典電磁気学を確立したイギリス人理論物理学者ジェームズ・クラーク・マクスウェル(1831~1879年)や熱力学第2法則を統計的に説明したオーストリア人物理学者ルートヴィッヒ・ボルツマン(1844~1906年)の研究が進み、金属中の熱伝導のメカニズムが明らかになりました。自由電子が金属内で動き回ることで、熱エネルギーが効率的に伝達されることにより、金属が電気だけでなく、熱にも優れた伝導体である理由が解明されました。この発見は、日常生活における金属製品の設計や産業技術に不可欠な知識となっています。

自由電子理論が確立されると、電気工学は飛躍的に発展し、発電所や送電システム、電化製品の効率が格段に向上しました。特に、アメリカ人発明家トーマス・アルバ・エジソン(1847~1931年)やセルビア系アメリカ人発明家ニコラ・テスラ(1856~1943年)の発明は、自由電子理論を応用し、電気の供給と利用を劇的に変えました。金属の中を自由に動き回る電子たちが、現代の電気技術の基盤を築いたといっても過言ではありません。自由電子の発見は、まさに産業革命のエネルギー源でした。

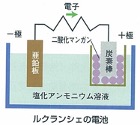

19世紀のもう一人の重要な人物は、イギリス人の化学者で物理学者のマイケル・ファラデー(1791~1867年)でした。彼は、電気分解を通じて電気と化学反応の関係を明らかにしました。1830年代、ファラデーは金属イオンが電場の影響で動くことを発見し、これが後の金属結合の理解に繋がりました。ファラデーの法則は、金属内での電気の流れがどのように物質に影響を与えるかを示し、電気化学や電池技術の発展に多大な貢献を果たし、ファラデーの研究は金属の電気的性質の理解に革命をもたらしました。

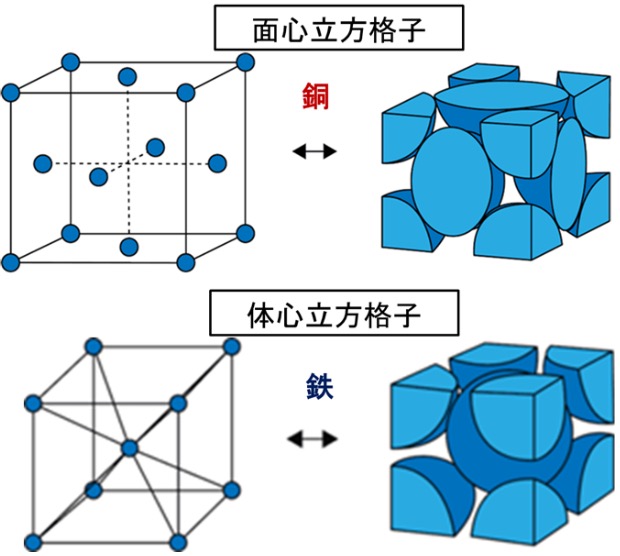

金属をミクロの視点で見ると、原子が規則正しく並んだ「結晶構造」を持っています。この整然とした配列が、金属の強度や特性に大きな影響を与えます。例えば、鉄やアルミニウムの結晶構造は、金属同士が密に結びつくため、驚くほどの強度と耐久性を持っています。この結晶構造の中では、原子が互いに強く引き合っており、そのために金属はたやすく崩れません。まさに、自然が作り出した「原子のパズル」と言えます。

金属によってその結晶構造は異なり、これが各金属の異なる特性を生み出します。例えば、銅は「面心立方格子」と呼ばれる柔らかくて伸びやすい構造を持ちます。一方、鉄は「体心立方格子」という非常に硬い別の構造を持ちます。これらの違いは、結晶内での原子の並び方によって決まります。また、温度や圧力によって結晶構造が変わる場合もあり、この変化が金属の性質に多様性をもたらしています。材料科学者たちはこの結晶構造を巧みに操って、最適な材料を開発しています。

結晶構造は完璧に見えますが、実際には「欠陥」が存在することが多く、驚くべきことに、これらの欠陥が金属の性質に重要な役割を果たしています。例えば、結晶内の欠陥があることで、金属は簡単に変形し、圧力に耐えられるようになります。逆に、欠陥が少ないと金属は硬くなり、もろくなることもあります。こうした欠陥をうまく利用することで、材料の性質を調整する技術が進化し、産業や製造分野で広く応用されています。

結晶構造の理解は、現代の工業技術に革命をもたらしました。航空機や自動車の軽量化、建築用の強力な鉄骨、スマートフォンの高性能な部品はすべて、この結晶の科学に基づいています。合金技術によって、異なる結晶構造を持つ金属を組み合わせることで、より強く、軽く、そして耐久性の高い材料が作られています。結晶構造の理解が進むことで、未来の技術革新がさらに広がり、私たちの生活がより快適で豊かになることは間違いありません。

20世紀初頭、物理学は全く新しい視点に立ちました。プランクやユダヤ系ドイツ人理論物理学者アルベルト・アインシュタイン(1879~1955年)らが提唱した量子力学の登場によって、原子や電子のふるまいが再定義されました。この新しい理論は、従来のニュートン物理学では説明できなかった現象を解き明かす鍵となりました。金属内での電子の運動も、この量子力学の法則に基づいて再解釈され、金属結合の仕組みがより詳細に説明できるようになりました。まさに、物質の最小単位である素粒子の一つである電子の「ミクロの冒険」が始まった瞬間でした。

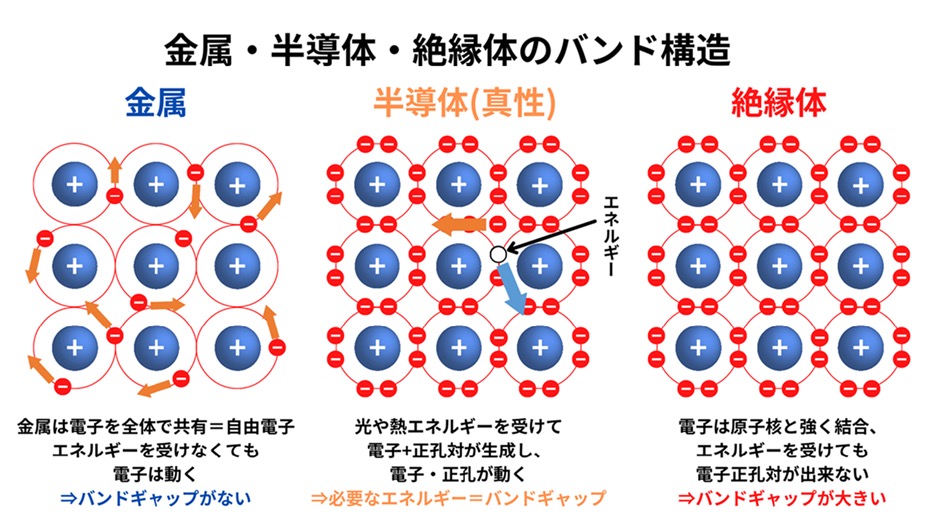

量子力学の発展により、1920年代後半にユダヤ系スイス人物理学者フェリックス・ブロッホ(1905~1983年)、ドイツ生まれのイギリス人物理学者ルドルフ・パイエルス(1907~1995年)、フランス人物理学者レオン・ブリルアン(1889~1969年)らによって確立された電子が金属内をどのように動き回るかを説明する「バンド理論」が生まれました。バンド理論によれば、金属内の電子は「エネルギーバンド」という特定の範囲内で自由に動くことができます。これは、自由電子の存在をさらに細かく説明するものであり、なぜ金属が電気を非常に良く通すのか、逆に絶縁体はなぜ通さないのかを明確にしました。バンド理論は、現代のエレクトロニクスや半導体技術の基礎となる重要な理論です。

バンド理論の魅力は、金属を「導体」や「絶縁体」に分類できる点にあります。金属は、エネルギーバンドの中に「伝導帯」と呼ばれる領域が存在し、ここに電子が自由に移動できるスペースがあるため、電気を通しやすく、一方、絶縁体では、この伝導帯に到達するためのエネルギーが非常に高く、電子が自由に動けないため、電気を通しません。この理論は、科学者が材料の性質を予測し、特定の機能に応じた新しい材料を設計するための強力なツールとなりました。

バンド理論は、科学の世界だけでなく技術にも革新をもたらし、この理論のおかげで、私たちは現代のスマートフォンやコンピュータの半導体、さらにはLEDや太陽電池のような先進的な技術を手にすることができるようになりました。これらの技術は、すべてバンド理論によって理解され、進化してきました。さらに、新素材の開発においても、バンド理論は欠かせない要素となっています。まさに、金属結合の理解が私たちの未来を形作る道しるべとなっています。

金属は電気を簡単に通す一方、半導体は必要な条件がそろわないと電気を通しません。この違いを理解するには、金属と半導体のバンド理論が鍵となります。金属では、自由電子が「伝導帯」と呼ばれるエネルギー領域を自由に動き回ります。しかし、半導体では、温度や不純物の影響で電子が伝導帯に移ることで、電気を流せる状態になります。この性質は、私たちの日常生活で欠かせないコンピュータやスマートフォンの基本構造を支えています。

20世紀の半ば、シリコンという元素が技術の革命を引き起こしました。シリコンは半導体材料として理想的な性質を持っており、これがトランジスタやマイクロチップの開発を可能にしました。シリコンの結晶構造は、電気を通す能力を微細に制御できるため、コンピュータの計算処理やメモリ技術の基盤となりました。まさにシリコンの発見とその応用は、現代の電子機器の進化を支える大きな転換点であり、「シリコンバレー」という言葉にもその重要性が反映されています。

金属と半導体は、それぞれの特性を活かして協力し合う技術が数多くあります。例えば、トランジスタでは、金属が電気を供給し、半導体がその流れを調整しています。この協力関係によって、私たちは高速で正確な計算が可能なコンピュータやスマートフォンを手にすることができました。さらに、LEDや太陽電池といったエネルギー効率の高い技術も、金属と半導体の相互作用により実現しています。

半導体技術は今後も進化を続け、さらなる未来を形作るでしょう。特に量子コンピュータの研究では、金属と半導体の物理的性質を利用して、現在のコンピュータでは考えられないほどの高速処理を目指しています。また、新しい材料の開発により、エネルギー効率が格段に向上し、環境に優しい技術が生まれることが期待されています。半導体と金属の融合は、これからの世界を変える可能性を秘めています。

文献:

ウィキペディア・フリー百科事典

「金属」「イオン性物質」「分子性物質」「アメデオ・アヴォガドロ」「ジョゼフ・ジョン・トムソン」

「マックス・プランク」「無機高分子」「有機高分子」「ゲオルク・ジーモン・オーム」

「グスタフ・ヴィーデマン」「ルードヴィヒ・ローレンツ」「ヴィーデマン・フランツ則」

「パウル・ドルーデ」「自由電子理論」「ジェームズ・クラーク・マクスウェル」

「ルートヴィッヒ・ボルツマン」「トーマス・アルバ・エジソン」「ニコラ・テスラ」

「ルドルフ・クラウジウス」「ゲオルク・ジーモン・オーム」「マイケル・ファラデー」

「面心立方格子」「体心立方格子」「マックス・プランク」「アルベルト・アインシュタイン」

「フェリックス・ブロッホ」「ルドルフ・パイエルス」「レオン・ブリルアン」「バンド理論」

2025年9月1日

「化学の泉」投稿文(その44)/豆知識(はじまりシリーズ)

【合金の歴史】

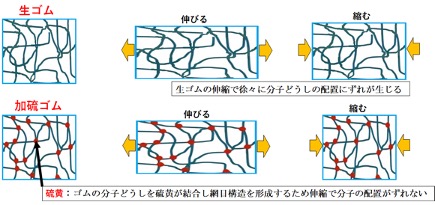

合金とは、単一の金属元素からなる純金属に対して、複数の金属元素あるいは金属元素と非金属元素から成る、電気伝導性、熱伝導性、金属光沢、展性、延性などの金属の性質を持つものをいいます。純金属に他の元素を添加し組成を変えることで、機械的強度、融点、磁性、耐食性、自己潤滑性といった、材料としての性能を向上させた合金が様々な用途に利用されています。

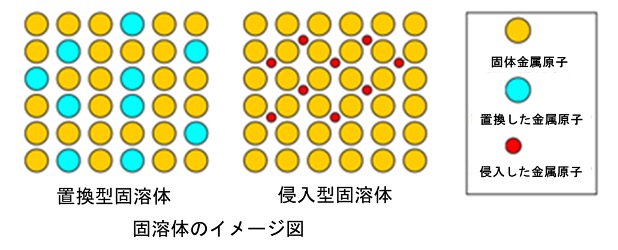

一言に合金といっても様々な状態があり、完全に溶け込んでいる「固溶体」、結晶レベルでは成分の金属がそれぞれ独立している「共晶」、原子のレベルで一定の割合で結合した「金属間化合物」などがあります。合金の作製方法には、単純に数種類の金属を溶かして混ぜ合わせる方法や、原料金属の粉末を混合して融点以下で加熱する焼結法、化学的手法による合金メッキ、粉砕機の1種で、セラミックなどの硬質のボールと、材料の粉を円筒形の容器にいれて回転させることによって、材料をすりつぶして微細な粉末を作るボールミル装置を使用して機械的に混合するメカニカルアロイングなどがあります。ただし、全ての金属が任意の割合で合金となるわけではなく、合金を得られる組成の範囲については、物理的・化学的に制限(あるいは最適点)が存在します。

合金はその構造や成形方法によってさまざまな分類が可能です。それぞれの分類には独自の特徴と応用範囲があり、目的や用途に応じて最適な合金が選ばれます。

合金は、構成元素の原子がどのように金属格子に配置されるかによって、大きく「置換型合金」と「侵入型合金」に分類されます。これらの分類は、構成原子の大きさや性質の違いに基づいています。置換型合金は、主成分となる金属の原子が他の元素の原子に置き換わることで形成されています。この場合、置換される原子と置換する原子の大きさが比較的似ていることが重要です。例えば、銅と亜鉛を混ぜて作られる真鍮や、銅とスズを組み合わせた青銅が置換型合金の代表例です。これらの合金は、金属原子間の規則的な配置を維持しながら、強度や耐久性が向上する特性を持ちます。真鍮は硬さと加工性を両立させており、楽器や装飾品に使用されています。一方、青銅は耐摩耗性が高く、古代の武器や工具に広く用いられました。

侵入型合金は、主成分の金属原子の間隙(空隙)に、より小さな原子が入り込むことで形成されます。この場合、小さな原子は格子内で固定され、金属全体の硬度や強度を向上させます。鋼鉄は典型的な侵入型合金であり、鉄の格子構造に炭素原子が入り込むことで強度が増します。また、鋼鉄は熱処理により性質を調整することができるため、構造材料から工具まで幅広い用途に対応しています。

合金は、その内部構造が単一の相からなるか、複数の相で構成されるかによって、「均質合金」か「異質合金」に分類されます。これらは、合金が冷却される際に構成元素がどのように結晶化するかに依存します。

均質合金は、単一相で構成される合金で、全体が均一な結晶構造を持っています。これにより、物理的特性が一貫しており、特定の用途に適しています。例えば、真鍮や青銅は均質合金の代表例であり、その一様な性質により加工性や耐食性が求められる製品に利用されます。均質合金は一般に、特定の温度範囲で融点が安定しており、融解と固化の制御が容易です。

異質合金は、複数の相で構成される合金で、異なる結晶構造が共存します。これにより、特定の特性が強調され、特に強度や耐久性が求められる用途に適しています。鋼鉄やステンレス鋼は異質合金の一例であり、複数の相が存在することで機械的特性が向上しています。異質合金は通常、冷却速度や熱処理条件によってその微細構造が制御されます。

合金はその生成方法によって、「自然発生合金」と「人工合金」に分類されます。自然発生合金は自然界で形成されるものであり、人工合金は、人為的なプロセスを通じて作られるものです。

自然発生合金は、自然界で元素が混ざり合うことによって形成されます。エレクトラム(琥珀金)は自然発生合金の代表例であり、金と銀の混合物として古代文明で貨幣や装飾品に利用されました。また、隕石に含まれる鉄とニッケルの合金も自然発生合金の一種です。これらの合金は、古代の道具や武器に使用され、人類の技術発展に寄与しました。

人工合金は、人為的に設計され、特定の性能を発揮するように作られます。1910年代前半頃に発明・実用化されたステンレス鋼は鉄にクロムやニッケルを添加した人工合金で、耐腐食性が非常に高い特性を持っています。また、1901年にドイツ人冶金学者アルフレート・ヴィルム(1869~1937年)が発明したジュラルミンはアルミニウムに銅、マグネシウム、マンガンを加えた合金で、航空機の軽量構造材料として広く利用されています。日本では、1936年に住友伸銅所が超々ジュラルミンを開発し零式戦闘機の構造材料に使用されました。これらの人工合金は、現代の科学技術の進歩によってその性能がさらに向上し、多岐にわたる産業分野で活用されています。

参考までに、「溶解(ようかい)」と「融解(ゆうかい)」は似ている化学現象ですが、まったく別物です。「溶解」とは、ある気体・液体・固体が、他の液体や固体に溶け込んで等しく混ざることを言います。一方、「融解」とは、結晶構造をもつ固体が、自ら溶けて液体に変わる現象を指します。そこで、溶解と融解の使い分けには注意が必要です。

合金の製造方法は多岐にわたり、目的や用途に応じて最適な手法が選択されています。融解法や固体状態での技術、さらには熱処理技術を組み合わせることで、現代の多様なニーズに応える高性能な合金が生み出されています。

融解法は、基礎金属を高温で融解し、他の物質(溶質)を溶解させることで合金を作る基本的な方法です。この方法は、金属が液体状態になる温度(融点)を利用し、さまざまな元素を混ぜ合わせることで新しい特性を得ることが可能です。基礎金属を融解する際には、その純度と加熱温度が重要な要素となります。例えば、鉄を融解して炭素やクロムを溶解することで鋼やステンレス鋼が製造されます。また、アルミニウム合金の場合、アルミニウムを融解した後に銅やマグネシウムを添加し、軽量で高強度な材料が作られます。融解法では、溶解した元素が均一に分散するように攪拌を行い、冷却時に均質な合金を成形することが求められます。

固体状態での合金化は、融解法とは異なり、金属が固体のまま他の元素と反応して合金を成形する方法です。この方法は、比較的低い温度で処理できるため、特定の用途や目的に適しています。

パターン鍛造は、異なる金属を層状に重ねて加熱し、叩いて結合させる技術です。この方法は、古代の刀剣や装飾品の製造に利用され、強度と美観を両立させる技術として知られています。特に日本刀の製造では、軟鉄と硬鉄を交互に積層することで、しなやかさと切れ味を兼ね備えた刃が作られました。

セメンテーションは、固体状態の鉄に炭素を浸透させる技術で、炭素鋼の製造に使用されます。鉄を炭素を含む物質(木炭など)とともに高熱で処理し、炭素を表面に浸透させることで、硬度や耐摩耗性が向上します。この技術は、近代的な浸炭処理の原型となり、浸炭焼入れ、浸炭焼戻しなどの熱処理技術として多くの産業で応用されています。

熱処理は、合金の特性をさらに向上させるための重要なプロセスであり、材料の硬度、強度、靭性を調整するために用いられます。熱処理には、「焼きなまし」「急冷」「析出硬化」など、さまざまな手法があります。

焼きなましは、金属を高温に加熱し、ゆっくりと冷却することで内部応力を取り除き、柔らかくする方法です。このプロセスにより、加工性が向上し、脆性が低下します。鋼やアルミニウム合金など、多くの金属材料で利用される一般的な方法です。

急冷は、金属を高温に加熱した後、急激に冷却することで硬度を高める手法です。例えば、1891年にドイツ人冶金学者アドルフ・マルテンス(1850~1914年)により発見された「マルテンサイト」は、鋼を水や油で急冷すると形成されます。マルテンサイトは、体心正方格子の鉄の結晶中に炭素が侵入した固溶体で、鉄鋼材料の組織の中で最も硬く脆い組織です。急冷は工具や刃物の製造において重要なプロセスです。

析出硬化は、合金中に過飽和に固溶した化学成分が析出して、組織中に微小な粒子を分散・形成させることで、材料の強度・硬さが向上します。合金を高温で均質化した後、徐々に冷却して固体中に微細な析出物を成形させます。このプロセスにより、合金内部に形成される微細な構造が強度を向上させます。アルミニウム合金やニッケル基超合金などで広く利用され、航空機やタービンエンジンの部品に適用されています。

合金の歴史は、人類が自然界の金属を加工し、それを組み合わせる技術を展開させてきた過程を反映しています。古代から現代に至るまで、合金の展開は文明の進化に直結し、多くの技術革新を支えてきました。

初期の合金の一つは青銅です。紀元前3000年頃、古代メソポタミア文明であるシュメール文明で発明されたと言われています。メソポタミアやエジプトで銅とスズを組み合わせた青銅が製造されました。青銅は純粋な銅よりも硬く、耐久性が高いため、武器や道具、彫刻などに広く使用されました。この時代は「青銅器時代(紀元前3000年頃~紀元前1200年頃)」と呼ばれ、合金の使用が文明の発展を加速させた時期として知られています。一方、青銅より以前に自然発生合金として発見されたと言われる真鍮は、銅と亜鉛の合金として登場し、装飾品や硬貨、さらには楽器の製造に利用されました。真鍮は青銅と異なり、亜鉛の含有量を調整することで、硬度や光沢を調節できるため、多様な用途に適応されました。また、鉄隕石は自然発生的な合金として古代から珍重されていました。鉄隕石に含まれる鉄とニッケルは非常に硬く、工具や武器として利用されました。隕石由来の鉄は加工が難しい一方で、非常に貴重であり、古代の王族や祭礼用の品としても用いられました。

古代の冶金技術は、金属を加工し合金を作る上で重要な役割を果たしました。冶金とは、鉱石から金属を抽出し、それを加工して利用可能な形にする技術です。紀元前2500年頃には、銅鉱石を1000℃以上の高温(1084℃)で融解することで純粋な銅を取り出す技術が確立されました。さらに、銅にスズを加えることで青銅を作る技術が発展し、硬度や耐久性の向上が実現しました。

鋳造技術もまた、古代における合金加工の重要な要素でした。鋳造とは、金属を熱して叩き、形を整える技術です。この技術により、青銅の剣や鉄器が製造され、農具や武器として広く普及しました。また、金属表面の装飾や強化を目的とした鋳造技術も展開し、金属加工の芸術性が向上しました。

近代(18世紀末期~19世紀前半)に入ると、合金技術はさらに大きな進化を遂げました。その中でも特記すべきは、ステンレス鋼、高速度鋼、そして超硬合金や超耐熱合金の開発です。

ステンレス鋼は、1913年にイギリス人製鋼技術者ハリー・ブレアリー(1871~1948年)が発明し実用化しました。鉄にクロムを添加することで耐腐食性を持たせたこの合金は、錆びにくく、高い耐久性を持っています。これにより、ステンレス鋼はキッチン用品や建築材料、医療機器など、さまざまな分野で広く採用されるようになりました。

高速度鋼は、1868年にイギリス人金属工学者ロバート・フォレスター・マシェット(生没年不詳)が発明したマシェット鋼がその原型とされています。タングステンやモリブデンを鉄に添加することで生まれました。この合金は、高温下でも硬度を保つことができ、切削工具や機械部品として非常に有用です。また、鉄道や航空機産業の発展にも大きく寄与しました。

超硬合金は、1923年にドイツのオスラム社の技術者カール・シュローター(生没年不詳)が発明したダイヤモンドに次ぐ硬さを持ち、耐摩耗性や高い弾性率を兼ね備えた合金で、ニッケルやコバルトを基盤として、耐熱性や耐腐食性を極限まで高めた合金です。超耐熱合金は、1932年にアメルカのインターナショナル・ニッケル・カンパニー社が開発したインコネルがその原型とされています。ニッケルとクロムを主成分とする耐熱性と耐酸化性に優れた合金です。これらはジェットエンジンやガスタービンなど、高温での使用が求められる環境で不可欠な素材です。超硬合金や超耐熱合金の開発は、航空宇宙産業や発電分野の技術進歩を大きく支えました。

合金は、その多様な組成と特性により、「鉄系合金」、「非鉄金属合金」、「貴金属合金」、「特殊合金」に分類され、さまざま用途で利用されています。

鉄系合金は、鉄を基礎金属とする合金で、建築、工業、輸送などの幅広い分野で不可欠な存在です。炭素鋼は、鉄に炭素を添加した合金で、含まれる炭素量に応じて性質が異なります。ステンレス鋼は、鉄にクロムやニッケルを加えた耐腐食性の高い合金です。高速度鋼は、タングステン、モリブデン、バナジウムなどを添加した合金で、高温下でも硬度を保つ特性を持っています。

非鉄金属合金は、鉄以外の金属を基礎とした合金で、軽量性や耐食性が求められる用途で広く利用されています。アルミニウム合金は、軽量で加工性に優れた合金で、ジュラルミン(アルミニウムに銅、マグネシウム、マンガンを添加)は、航空機や自動車の構造部品に利用されます。チタン合金は、軽量で高強度、さらに耐食性がすぐれているため、発電プラント、航空宇宙産業や医療機器に利用されています。

貴金属合金は、金や銀などの貴金属を基礎とした合金で、美しさや耐久性を兼ね備えています。赤金は、金に銅を混ぜた合金で、赤みがかった独特の色合いを持ち、その美しさから、装飾品や高級時計に広く利用されています。スターリングシルバーは、銀に銅を加えた合金で、純銀よりも強度が高く、実用性に優れ、食器、アクセサリー、楽器など、多様な製品に使用され、銀特有の光沢が高級感を与えます。

特殊合金は、特定の条件下で高い性能を発揮するよう設計された合金で、主に過酷な環境で使用されます。超硬合金は、硬質の金属炭化物の粉末を焼結して作られる合金です。例えば、炭化タングステン(タングステン・カーバイド)と結合剤(バインダ)であるコバルト(Co)とを混合して焼結したものが代表的な超硬合金です。ハステロイは、ニッケルを基礎とした耐腐食性に優れた合金で、高温下や腐食性の強い環境において信頼性が高く、化学プラントや発電所で使用されます。超耐熱合金は、高い耐熱性を持つニッケル(Ni)やコバルト(Co)を主成分として、それぞれの必要特性にあわせて添加物を調整します。例えば、インコネルは、代表的な超耐熱合金でジェットエンジンやガスタービンなど、高温での使用が求められる部品に利用されています。

このように、合金の歴史は人類の技術の進化と深く結びついています。初期の青銅や真鍮から、現代の超硬合金や超耐熱合金に至るまで、合金技術は常に社会の発展に寄与してきました。今後も、新しい合金の開発が多くの産業における技術革新を牽引すると期待されています。

文献:

ウィキペディア・フリー百科事典

「合金」「固溶体」「共晶」「金属間化合物」「焼結法」「メカニカルアロイング」「置換型合金」「侵入型合金」

「真鍮」「青銅」「鋼鉄」「均質合金」「異質合金」「ステンレス鋼」「自然発生合金」「人工合金」

「エレクトラム」「アルフレート・ヴィルム」「ジュラルミン」「融解法」「パターン鍛造」「浸炭処理」

「セメンテーション」「焼きなまし」「急冷」「析出硬化」「アドルフ・マルテンス」「マルテンサイト」

「アルミニウム合金」「ニッケル基超合金」「古代メソポタミア文明」「シュメール文明」「青銅器時代」

「鉄隕石」「高速度鋼」「超硬合金」「超耐熱合金」「ハリー・ブレアリー」「Karl Schroter」「鉄系合金」

「非鉄金属合金」「貴金属合金」「特殊合金」「赤金」「スターリングシルバー」「ハステロイ」「インコネル」

2025年8月5日

「化学の泉」投稿文(その43)/豆知識(はじまりシリーズ)

【金属の歴史】

以前、「(その17)金と錬金術の歴史」「(その18)冶金術と鋼鉄の歴史」「(その19)金属アルミニウムの冶金術の歴史」などで錬金術や冶金術から金属の歴史に触れてきましたが、今回は金属のみに着目してその歴史を見てみましょう。

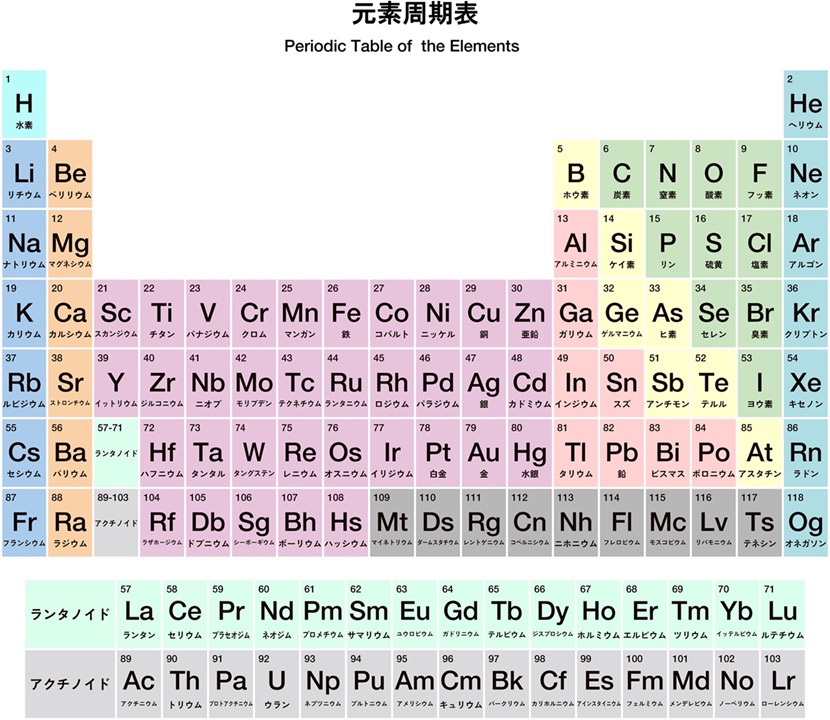

現在、周期表にある約90種類の天然元素のうち、金属元素は約80%を占めています。現代文明は金属なしでは考えられません。いたるところに金属材料が使われています。日常生活で最も多く使われている金属は「鉄」で、全金属の90%以上です。続いて「アルミニウム」「銅」の順になります。

金属は、性質から「1.電磁波を反射する(特に可視光を反射したときの光沢を金属光沢といいます)」「2.熱伝導性に優れている」「3.電気伝導性に優れている」「4.展性(叩いて広がる性質)を持つ」「5.延性(引っ張って伸びる性質)を持つ」の5つの特徴をすべて備えるものを「金属」と定義します。

金属の使用は、古代の人々が自然界で見つけた金属を装飾品として使い始めたことから始まりました。そして、金属を加工する技術が発展するとともに、道具、武器、建築、さらには現代のテクノロジーにいたるまで、人類の歴史を支えてきました。

紀元前7000年頃、人類は自然界でそのまま見つかる金や銀、銅を装飾品として利用していました。金属は石よりも加工がしやすく、美しい光沢を持つため、宗教儀式や権威の象徴として珍重されました。例えば、金は不変の輝きと希少性から「神聖な金属」とされ、エジプトではファラオの墓に金製品が埋葬される習慣がありました。

自然銅は、紀元前9000年頃の中東で利用され始めたと推測されています。紀元前4000年頃には、火を使って銅鉱石を溶かし、道具や武器を作る技術が発展しました。この技術の発明は、単なる採取生活から生産的な生活への大きな転換点となりました。銅製の斧や槍が農業や狩猟の効率を飛躍的に高め、集落が繁栄するきっかけとなったのです。

合金である青銅(銅+錫)は、紀元前3300年頃にメソポタミア南部地方で栄えたシュメール文明で発明されたと考えられています。この合金は、純粋な銅よりも硬く、耐久性が高いという特徴を持っていました。これにより、農具や武器、装飾品の性能が飛躍的に向上しました。

エジプト文明(紀元前2500年頃)では青銅がピラミッド建設における道具として利用されました。また、中国の殷王朝(紀元前1600年頃)では青銅器が祭器として使用され、王権の象徴となりました。この時代には、青銅を求めた交易が盛んになり、地域間の文化交流も活発になりました。

古代に鉄づくりで栄えたのは紀元前2000年頃のヒッタイト帝国で、鉄製の武器でバビロニアを滅ぼしエジプトの新王国とも勢力を争いましたが、紀元前1200年頃に帝国が滅びると鉄の精錬技術は周辺諸国に拡散し、「青銅器文明」から「鉄器文明」に移っていきました。そして、鉄の加工技術が広がると、青銅は主要な金属の地位を失い始めました。それでも青銅器時代は、人類史の中で技術革新の基盤を築いた重要な時代といえます。

鉄器時代(紀元前1200年~紀元前500年頃)は、鉄鉱石を高温で処理し、鍛える技術が発展したことから始まりました。初期の鉄製品は彫刻や簡単な道具でしたが、技術が進むとともに農業用具や武器として広く利用されるようになりました。

鉄は、青銅よりも硬く安価で、大量生産が可能でした。また、鉄鉱石は地球上で豊富に見られるため、供給が安定していました。これにより、農業生産性が向上し、人口増加と都市の拡大が進みました。鉄器の普及は戦争の形態も変えました。古代ギリシア(紀元前800年頃)やローマ帝国(紀元前27年~395年)では、鉄製の武器や防具が軍事力の強化に大きく貢献しました。特に、ローマ軍の「鉄の剣」はその耐久性と殺傷力で敵を圧倒しました。

最も古い高炉は、中国の前漢時代(紀元前100年頃)のものとみられています。高炉法では高温状態で還元されてできた鉄が炭素を吸収して、融点が下がるため、1200℃程度で溶けて、液体の銑鉄(せんてつ;鉄鉱石を還元して取り出した炭素の含有量4%前後の鉄の合金)を造ることができます。

ヨーロッパにおける最初の高炉は、スウェーデンで12世紀から14世紀の間につくられました。高炉は中世を通じ、ヨーロッパ中の鉄鉱石のある地域へと伝播していき、鉄に炭素を混ぜた鋼が広く使われるようになりました。鋼は硬さと柔軟性を兼ね備えた素材であり、刀剣や鎧、農具などに活用されました。特にヨーロッパの騎士たちの甲冑は、金属加工技術の象徴です。

銀や金は中世ヨーロッパで貨幣として重要な役割を果たしました。国際交易が盛んになる中で、金属貨幣は経済の基盤となり、その加工技術は高度化しました。

この時代、金属は芸術の領域にも活用されました。教会の鐘や宗教的な装飾品、彫刻などに金属加工技術が応用され、ルネサンス期(14世紀~16世紀)に至る技術基盤が築かれました。

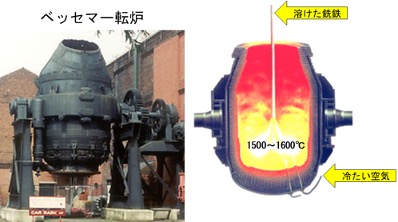

18世紀後半、産業革命によって鉄鋼の生産量が急増しました。蒸気機関や鉄道の登場は、鉄を不可欠な素材とし、製鉄業は経済の基盤となりました。鉄の利用が広がるにつれて、銑鉄と錬鉄(れんてつ;古典的な製鉄方法で生産された、鋼鉄よりも炭素の含有量が少ない鉄)のいいところを取り入れた、堅くてしかも粘り気のある強靭な鋼鉄「鋼」(炭素含有量0.04~2%程度の鉄の合金)が求められるようになりました。1856年、イギリス人発明家ヘンリー・ベッセマー(1813~1898年)が開発した転炉法が強靭な鋼を量産するための第一歩となり、炭素の少ない屑鉄を銑鉄と一緒に燃料を使った高熱で溶け合わせて平均して炭素の多い鋼にする「平炉法」がイギリス人電気技師カール・ウィルヘルム・シーメンス(1823~1883年)により発明され、フランス人製鉄技術者ピエール・エミール・マルタン(1824~1915年)により製鋼法が確立されました。さらに1878年 にベッセマーの転炉法ではできなかった、リン分が多い鉱石から鋼を作る「トーマス法」をイギリス人裁判所書記シドニー・ギルクリスト・トーマス(1850~1885年)と彼のいとこの製鉄所技術者パーシー・カーライル・ギルクリスト(1851~1935年)が共同で発明し鋼が大量生産されるようになりました。

1886年にフランス人化学者ポール・エルー(1863~1914年)とアメリカ人化学者チャールズ・マーティン・ホール(1863~1914年)が溶融させた原料を電気分解させるアルミニウムの製錬方法である「ホール・エルー法」を開発し、1889年にハンガリー帝国のオーストリア人化学者カール・ヨーゼフ・バイヤーが「バイヤー法」というボーキサイトをアルミナに純化する手法を発見して、バイヤー法とホール・エルー法に基づく金属アルミニウムの生産により、アルミニウムが一般人にも使えるほど広まりました。

さらに、2000年代以降は、金属ニッケルの精錬に電気精錬法が用いられ大量生産されるようになりました。アルミニウムやニッケルは、それぞれ航空機産業や電気産業で重要な役割を果たしました。特にアルミニウムは、軽量で腐食しにくい特性から、建築や輸送機器の素材として革新的でした。

1910年代前半には鉄に一定量以上のクロムを含ませた腐食に対する耐性を持つステンレス鋼(耐錆鋼)が開発され、医療用器具、台所用品、建築など幅広い分野で活用されました。

現代(20世紀~現在)のハイテク産業では、銅や金、レアメタルが不可欠です。半導体や電気配線、再生可能エネルギー技術で金属が活躍しています。例えば、リチウムやコバルトは電気自動車用バッテリーに欠かせません。

チタンや超合金は、軽量で高強度な特性を持ち、航空機や宇宙開発において必須の素材となっています。また、炭素繊維やセラミックとの複合素材も新たな技術革新をもたらしています。

現代ではリサイクル技術が進み、鉄やアルミニウムなど多くの金属が循環型社会の一部となっています。持続可能な開発目標(SDGs)の観点からも金属のリサイクルと新素材の研究が進んでいます。

レアメタルとは文字通り、レア(希少)なメタル(金属)のことです。レアメタルの「レア」は「工業的に必要だが手に入りにくい」という意味で使われています。また鉄や銅、亜鉛、アルミニウムなどのように、現代社会で大量に使用されて生産量が多く、汎用性の高いベースメタル(コモンメタル)に対して使われる言葉です。

レアメタルには、国際的な統一基準があるわけではありません。レアメタルが手に入りにくい原因としては、埋蔵量が少ない、加工や精製が難しい、産出国が極めて少ないことなどがあげられます。日本では、レアメタルは、経済産業省が1980年代に指定した「存在量が少ない」「取り出すのが困難」などの基準により47元素とされています。天然元素約90種類の半分近くがレアメタルになります。埋蔵量が多くても、抽出が困難な金属も含まれており、手に入れにくさに加えて、今後の工業用需要についても加味されています。

日本におけるレアメタルは、リチウム(Li)、ベリリウム(Be)、ホウ素(B)、チタン(Ti)、バナジウム(V)、クロム(Cr)、マンガン(Mn)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、ガリウム(Ga)、ゲルマニウム(Ge)、セレン(Se)、ルビジウム(Rb)、ストロンチウム(Sr)、ジルコニウム(Zr)、ニオブ(Nb)、モリブデン(Mo)、パラジウム(Pd)、インジウム(In)、アンチモン(Sb)、テルル(Te)、セシウム(Cs)、バリウム(Ba)、ハフニウム(Hf)、タンタル(Ta)、タングステン(W)、レニウム(Re)、白金(Pt)、タリウム(Tl)、ビスマス(Bi)、希土類元素「ネオジム(Nd)、ジスプロシウム(Dy)、ランタン(La)、サマリウム(Sm)など17元素を含む」です。

レアメタルは、最新の工業技術にとっても重要な働きをしていて、日本のものづくりにとって欠くことができない重要な資源の総称です。素材に少量添加するだけで性能が飛躍的に向上するため、「産業のビタミン」とも呼ばれています。主な機能には、磁性、触媒、工具の強度増強・発光・半導性などがあります。これらを利用した機器は携帯電話、デジタルカメラ、パソコン、テレビ、電池、各種電子機器などさまざまです。レアメタルは、現在の私たちの暮らしをより豊かにするために必要な機器を作るのに不可欠です。

たとえば、希土類のサマリウムなどを使った強力な永久磁石の登場で、モーターの小型化を実現し「軽薄短小」の電子機器が開発されました。現在、最も強い磁力を持つといわれている永久磁石の「ネオジム磁石」は、主成分が鉄、ホウ素、と希土類のネオジムです。

レアメタルの主な産出国は中国、ロシア、北米、南米、豪州、南アフリカなどです。残念ながら日本には算出を誇れるようなレアメタルはありません。

生産量が一位である中国は、レアメタルを国家戦略の柱と位置づけています。たとえば2010年9月に尖閣列島沖で起きた中国漁船衝突事件などをきっかけに日中関係が悪化したとき、中国政府は日本に対しる制裁処置として、希土類の対日輸出を規制したことがあります。

中国の輸出規制により、日本は原料不足となり生産に影響が出ました。近年、日本はレアメタルの安定した供給のために中国への依存度を下げるべく、他国との協力関係を広げ、国家的な備蓄も進めています。

埋蔵量の限られた希少なレアメタルを有効に使うためにはリサイクルに加えて、同じ性能を持つもので代替して使用量を抑えることも必要です。現在、レアメタルの代替技術の研究開発が進められています。

金属の進化は、文明そのものの進化を映し出しています。未来においては、AIやナノテクノロジーの発展により、金属の利用がさらに多様化し、効率的かつ持続可能な方法で活用されるでしょう。同時に、新しい金属材料の発見やリサイクル技術の発展が、環境保護と社会の進歩を支える重要な鍵となるでしょう。

文献:

ウィキペディア・フリー百科事典

「金属」「銅」「青銅」「エジプト文明」「殷王朝」「ヒッタイト帝国」「青銅器時代」「鉄器時代」

「古代ギリシア」「ローマ帝国」「高炉法」「銑鉄」「ルネサンス」「産業革命」「錬鉄」「鋼」

「ヘンリー・ベッセマー」「転炉法」「平炉法」「カール・ウィルヘルム・シーメンス」

「ピエール・エミール・マルタン」「トーマス法」「シドニー・ギルクリスト・トーマス」

「パーシー・カーライル・ギルクリスト」「ポール・エルー」「チャールズ・マーティン・ホール」

「ホール・エルー法」「カール・ヨーゼフ・バイヤー」「バイヤー法」「ステンレス鋼」「ニッケル」

「レアメタル」

2025年7月14日

「化学の泉」投稿文(その42)/豆知識(はじまりシリーズ)

【酒(アルコール)の歴史】

私たちと酒(アルコール)との付き合いは、おそらく今から1億4千万年前までさかのぼると考えられます。それは、果実をつける種子植物(花を咲かせる植物)が登場した時代です。その頃の私たちの祖先は、まだ人類になっていなくて、最初の霊長類(primate)に進化する前の恐竜に怯えるネズミのような初期哺乳類でした。そこに、サッカロミセス・セレビシエ(出芽酵母)という果実を好む「酵母」が現れました。

サッカロミセスは、果実の果糖やブドウ糖などの糖から生活のエネルギーを得ています。アルコールを副産物としてエネルギーを得る方法は、けして効率は良くないけれど、アルコールを毒とする他の微生物を寄せ付けない効果がありました。そして、果実を食べる哺乳類は、果実が成熟したかどうかをアルコールの匂いで知ることができる種が有利になりました。初期霊長類はこの種の一つでした。そのために私たちの祖先は、アルコール好きの性質を持って進化してきたと考えられます。

はじめは、果実や蜂蜜などが自然発酵によって酒ができたと考えられます。酒を造る酵母は自然界では糖分の多い環境に暮らしていて、果実の皮などにも付着していました。そのため、果実をつぶして容器に入れて置けば、次第にアルコール発酵が進む場合が多かったのでしょう。木でも石でも窪みがあるところに果汁や蜂蜜を放置しておけば、自然界にある酵母の胞子が入り込んで発酵が始まり、自然に「お酒」が出来上がったと考えられます。

水以外の「飲み物」が世界史上に本格的に登場したのは約1万年前のことで、丁度ホモ・サピエンスが定住生活をし、農耕革命を起こしたときでした。

現状、年代が確認された最古のアルコール飲料の遺物は、中国の河南省にある賈湖(ジャフー)遺跡で発見された約9千年前のものです。2004年にこの遺跡から発見された壺の内部に残っていたものを化学分析すると、「米、蜂蜜、ブドウ、サンザシ(中国中南部が原産の果実)」が使われていることが分かりました。9千年前の人々は、これらの材料を混ぜた複雑な発酵飲料を味わっていたのでしょう。

ビールは穀物が原料です。かつての人類は、ビールを皮袋や動物の胃袋、くり抜いた木や石、大型の貝殻などで作っていました。最初の大麦ビールの痕跡は、現在のイランにあって、紀元前5千年までさかのぼります。紀元前4千年前までには中近東一帯に普及しており、発祥の地はティグリス・ユーフラテス川流域のメソポタミア平原とされています。また、ビールへの欲求から農業が本格化したという見方もあるようです。原料を野生の穀類に頼ったままでは安定してビールを作ることはできません。そこで耕作で穀物を確保すべく、「栽培」をするようになったとの見解です。

紀元前4千年頃の現在のイラクにあたるメソポタミアの土器に、二人の人物が大きな陶製の瓶からストローでビールを飲んでいる姿が描かれていました。当時のビールには、穀物の種や殻、その他の「ごみ」が浮かんでいたので、飲むためにはストローが必要だった様です。しかし、「ごみ」といっても沸騰した水を使って作るので煮沸殺菌されており、安全性の高い飲み物でした。

この頃、メソポタミア文明を開いたシュメール人はムギ類の栽培を行っていました。麦芽を作って乾燥させ、これを小麦の粉に混ぜて、パンに焼き上げた後に砕いて湯で溶き、自然発酵させてビールを作ったといわれています。

農業を中心とした定住生活をするようになると、余剰穀物のおかげで農業に従事せずに、別の仕事をする人々も出てきましたが、彼らの給料はパンとビールで支払われました。例えば、紀元前2500年頃、エジプトのピラミッド建設の労働者への標準的な配給は、国家が穀物を貢ぎ物として集め、労働の対価として再分配したパン3~4斤とビール約4リットルでした。古代エジプト人にとってビールはとても身近な飲み物で、アルコール度数が約10%と現在よりも高いビールを家や居酒屋で飲むことができていました。現在の私たちの宴会と全く変わらない飲み過ぎを注意する当時のパピルス文書が残されています。

ビールは、紀元前8世紀から紀元前7世紀にアッシリア人に好まれて、次第にギリシア、ローマへと伝わりましたが、ギリシアとローマはワインを重視したために、麦作をしていた北欧のゲルマン人に引き継がれていきました。

パンは、小麦粉、ライ麦粉などパン用の穀物の粉を、酵母(イースト)、水、食塩を中心とした材料を使ってよく混ぜ、練って発酵させた生地を焼いた食品です。

発酵して膨らむパンの歴史は、紀元前4千年頃のエジプトにさかのぼります。それまで小麦粉を粗粒にして水でこねたものを平焼きにしていました。それがパンの原型でした。しかし、あるときに偶然にも、小麦を水でこねて、しばらく放置しておいてからパンを焼くと、生地が膨らんで柔らかく仕上がることを発見しました。おそらく、自然界の酵母が生地に付着していたのだろうと思われます。しかも、生地の一部は、次のパンのタネとして使うことができました。さらに、ビール造りでできた泡をタネに加えれば、もっとよいパンが焼けることに気が付きました。パン作りの主役はビールなどのアルコールを作る酵母でした。酵母はパン生地に含まれているブドウ糖や麦芽糖などを栄養に発酵し、発生する二酸化炭素で生地が膨らんだのです。

さらに、一緒にできたアルコールはパンを焼くときに揮発してしまいますが、わずかに残っていい香りを与えることができました。

お酒のアルコールを作るのは、酵母という微生物です。微生物には真菌類というグループがあり、見た目でカビ・酵母・キノコに分けられます。酵母はカビやキノコに近い微生物です。カビ(糸状菌)は、胞子が発芽すると数日で糸状の菌糸が放射状に枝分かれしながらみるみる伸びていきます。そして菌糸の先端に胞子を作り、飛散させて繁殖します。

酵母は1/100ミリメートルほどの大きさの単細胞生物で、球形や楕円形、ソーセージ形など様々な形を取り、出芽や細胞分裂で増殖します。カビとは異なり酵母の細胞は一般的に糸のようにつながっていません。酵母が増殖すると、バラバラの細胞が集まって、粘性のある球形の塊を形成します。しかし、酵母の一部には、ヒトの常在菌のカンジタのように生育条件が変化するとカビのように糸状の菌糸が生えるものもあるので、カビと酵母の区別には曖昧なものがあります。それでも酵母には発酵などで重要なものが多く、実用上でカビとは区別されます。

先に述べたようにビール、ワイン、日本酒、パンは、サッカロミセス・セレビシエという酵母の働きによって作られています。同じ酵母でも菌株はそれぞれに適したものを使い、例えばビールに使う酵母はビール酵母と呼びます。

酵母サッカロミセス・セレビシエは、ブドウ糖を好んで食べ、アルコールと二酸化炭素にします。サッカロミセスはギリシア語で「砂糖の菌」を意味し、セレビシエはラテン語で「ビール」を意味します。

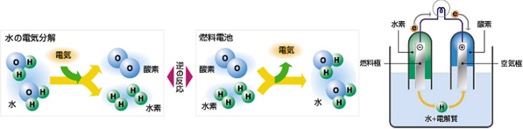

酵母はブドウ糖や麦芽糖をもとに発酵しますが、デンプンでは発酵しません。ワインはブドウの果汁にブドウ糖を多く含むので、そのままワイン酵母で発酵させることができますが、大麦や米などデンプンをもとに酒を作る時には、デンプンを麦芽糖やブドウ糖に分解する必要があります。これを「糖化」と呼びます。例えばビールは大麦を原料にしていますが、大麦を発芽させて麦芽にすると酵素アミラーゼが分泌され、大麦のデンプンを麦芽糖やブドウ糖に分解します。このように糖化してからビール酵母で発酵させます。日本酒は米のデンプンをコウジカビ(麹)で糖化し、生成したブドウ糖を酒酵母で発酵します。

ブドウ糖を酵母で発酵させると、アルコールと二酸化炭素以外に酸やアミノ酸、香気成分などを生成します。

中世になると、ヨーロッパでは、当時学問の府であった修道院がビール製造の中心になっていました。ビール醸造室とパン製造室が隣り合って配置された修道院もあったようです。11世紀後半になると、ホップを使うとビールの品質が良くなることが分かり、ホップビールが次第に広まっていきました。

1516年、ミュンヘンの王侯であるバイエルン公ヴィルヘルム4世(1493年~1550年)により、粗悪なビールの流通や、食用である小麦がビールの原料に転用される事による飢餓を防ぐため、「ビールは大麦、ホップと水で作る」と定めたビール純粋令が布告されました。ドイツでは、現在もこの基準が踏襲されています。

16~17世紀になると、修道院で行われていたビール製造が、国家、あるいは市民の手に移っていきました。大航海時代には、ビールは腐りやすい水の代わりに飲料用として用いられ、イングランド王兼スコットランド王ジェームズ1世(1566年~1625年)による弾圧を恐れて、アメリカに渡ったイングランドのピューリタン(清教徒)たちが1620年にイギリス南西部の港湾都市プリマスから、新天地アメリカ大陸へ渡航したメイフラワー号には、400樽ものビールが積み込まれていました。つまり、ビールが無ければ大航海時代は続々と成果を上げることが出来なかったかもしれません。

ワインは潰したブドウの果汁を発酵させたものです。おそらく最初は、ブドウの皮に付いていた天然の酵母によってアルコールが出来たのでしょう。

最古のワインの遺物は、現在のジョージア(旧グルジア)が位置しているコーカサス山脈周辺から見つかっています。2017年に、土器が吸収した成分を化学分析すると、ユーラシア地域のブドウを醸造したことを示す物質が検出されました。その土器には、ブドウの房や踊る男性の素朴な画が描かれていたそうです。

この地域は、ワイン醸造の遺跡も残されており、8千年以上も前からワインが親しまれていたことが遺物の分析から分かっています。

穀物や果物を酒に変える技術は、ヒトを酔わせるアルコールの作用が解明される以前は、大変に不思議な事であり、神秘性や宗教性が付与されていました。そうした宗教的飲み物の代表がワインでした。ワインはメソポタミア、エジプト、クレタ島を経由してギリシア世界に伝えられ、ギリシア、ローマで広く愛飲されるようになりました。

古代ギリシアのワインは、今と違ってそのままでは飲めないくらいどろどろとした濃厚で粘り気があり、水などで割らないと飲めなかったようです。ギリシア人にとってワインの割り方や飲み方にこだわりを持つことが、自らの洗練さを強調する行為であったようです。

蒸留という操作は、物質の沸点の違いを利用して、いったん気体にしてから、それを冷却して混合物質を分離する方法です。蒸留には、「レトルト」というガラス器具が良く使われました。球状の容器の上に長くくびれた管が下に向かって伸びている形をしています。液体を入れて球状の部分を加熱すると、発生した蒸気が管の部分で結露して、管を伝って取り出した物質を容器に集めることが出来ます。レトルトは錬金術で広く用いられた蒸留装置です。

中世の錬金術師によって蒸留酒を作る技術は確立されました。強い蒸留酒は、何度も蒸留を繰り返して作られました。最初の蒸留操作では「燃える水」と呼ばれる約60%のアルコールが得られます。さらに蒸留を繰り返すと、「アクアヴィテ(生命の水)」と呼ばれる約96%のアルコールが得られます。僧侶や薬剤師は、アクアヴィテに薬草などを溶かし込んで、貴重な薬として扱いました。そのために、ヨーロッパを襲ったペストがアクアヴィテ、つまり蒸留酒が普及するきっかけとなり、ペストの流行が去った後も蒸留酒を飲む習慣が残りました。高濃度のアルコールの蒸留酒が持つ「短時間で簡単に酔うことが出来る」性質が人々の心をとらえたようです。

12世紀のころ、「聖なる水」と呼ばれる、穀物を原料とする蒸留酒「ウィスキー」がアイルランドで初めて作られました。そして16世紀になると、ウィスキーはスコットランドで一般化しました。そして、大航海時代には、当初はワインやビールが積まれていましたが、場所を取らないでより多くのアルコールを船に積むことが出来て、しかも、腐ることが無く長期間の保存に適した蒸留酒が取って代わりました。

17世紀には、イギリス、フランス、オランダがカリブ諸島で砂糖キビのプランテーションをつくり、その労働力のために奴隷貿易が盛んになりました。アフリカの奴隷との交換品は、布地、貝殻、金属製の器、水差し、銅板など多岐にわたり、最も貴重だったのは布地でしたが、ワインを蒸留したブランデーも人々の心をとらえたようです。その後、砂糖を製造すると出る廃棄物である糖蜜からつくる、格安で強い蒸留酒、ラム酒が人気となりました。航海と共に蒸留酒は世界に広まり、やがて人々の生活の中に浸透していきました。

こうして、世界にウィスキー、ブランデー、ウォッカとさまざまな蒸留酒が現れ、現在、私たちの前には各種の蒸留酒(スピリッツ)が存在するようになりました。

アルコール系飲料は、世界保健機構(WHO)のガン研究専門組織である国際ガン研究機関(IARC)による発ガン性評価で、明確な科学的根拠に基づいたヒトに対して発ガン性がある「グループ1」にランクされています。IARCの発ガン性評価は、ヒトに対する発ガン性に関するさまざまな物質、要因を評価し、5段階に分類しています。この評価は発ガン性の強さではなく、ヒトや実験動物における発ガン性の証拠の強さを評価したもので、「グループ1」にランクされても、その摂取や暴露がただちに発ガンにつながるわけではありません。発ガン性の強さ、発ガンに至る量や時間というリスクの大きさは考慮されていません。つまりアルコール系飲料は、発ガン性物質としての「証拠」の強さではピカイチと言えます。

ヒトが、解毒能力を超えてお酒を飲み続けると、血液中のアルコール量が増加し、合理的で分析的な思考や、言語機能をつかさどる「大脳新皮質」にとどまらず、情緒や意欲、そして記憶や自律神経活動に関与している「大脳辺縁系」、知覚や運動機能を統合する「小脳」、多数の生命維持機能を含む「脳幹」などの他の部分も麻痺し始めます。後は、飲むほどに、酩酊(めいてい)、泥酔、昏睡状態となり、やがて死に至ります。これを急性アルコール中毒と言います。

飲んだアルコールが脳に到達するまでには30分程度かかると推定されています。そのため、飲み始めてから酔いを感じないからとどんどん飲み続けると、時間がたってから一気に血液中のアルコール濃度が高まり、突然記憶をなくすなどの症状が現れ、最悪死に至ることがあります。

最初は大きな声を出して騒いでいたヒトが、そのうちにまっすぐ歩けなくなり、千鳥足になったり、ろれつが回らなくなったりした場合には、すぐに飲酒をやめるか、またはやめさせる必要があります。さらに、無理矢理アルコールを飲ませたり、一気飲みをさせたりすれば、死を招くこともあります。一気飲みは絶対にやってはならない大変危険な行為です。

アルコール依存症になると肝臓を壊し、また飲酒により社会的な問題を引き起こすリスクが高まります。さらにいったん飲み始めると、アルコール摂取を止めるというブレーキが壊れた脳の状態になり、職場や家庭内で様々な問題を起こし始めます。

仕事の後、スポーツの後、親しいヒトとの語らい、日頃のストレスの解消に、お酒はこよなき人生の友達ですが、ときにはヒトの体や心を駄目にする悪魔の飲み物になることを忘れてはいけません。

文献:

ウィキペディア・フリー百科事典

「酒」「種子植物」「サッカロミセス・セレビシエ」「賈湖遺跡」「ビール」「パン」「ワイン」「日本酒」

「バイエルン公ヴィルヘルム4世」「ビール純粋令」「大航海時代」「ジェームズ1世」「メイフラワー号」

「ジョージア」「レトルト」「蒸留酒」「ウィスキー」「ブランデー」「ラム酒」「世界保健機構」

「国際がん研究機関」「大脳新皮質」「大脳辺縁系」「小脳」「脳幹」「急性アルコール中毒」

2025年6月2日

「化学の泉」投稿文(その41)/豆知識(はじまりシリーズ)

【上下水道の歴史】

水は、ヒトを含む多くの生命体にとって不可欠な物質です。

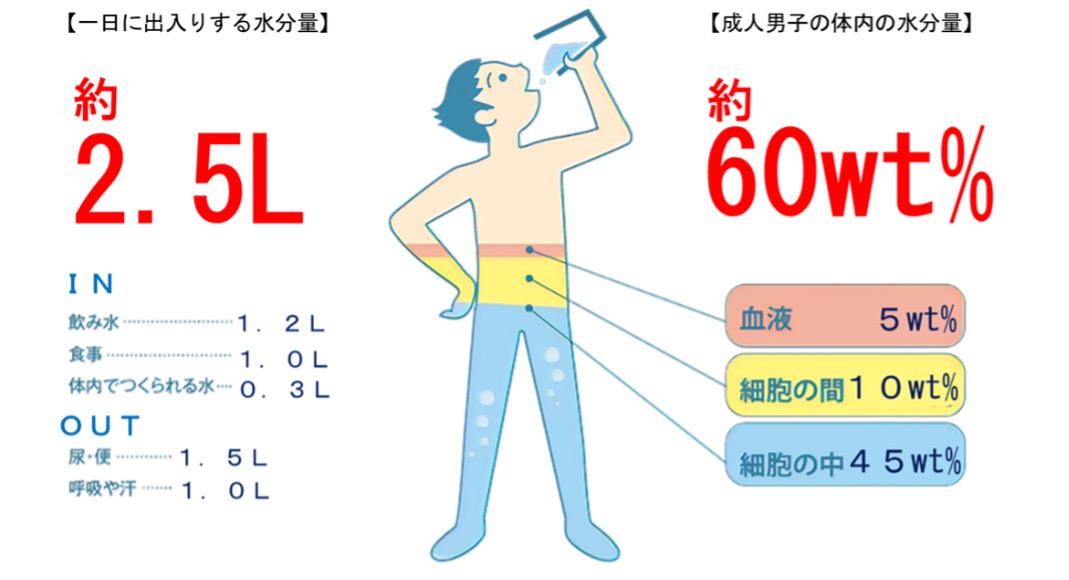

人体における水分量は年齢・性別によって異なり、新生児で約80wt%、成人で60wt%前後、高齢者は50wt%台となります。一般的に、健康な成人男子で約60wt%、女子で約55wt%占めています。男女で水の割合が異なるのは、男子は水分が多い筋肉組織が多く、女子は水分が少ない脂肪組織が多いためです。

成人男子60wt%の水のうち45wt%までが、細胞内に封じ込められた水で、残り15wt%が血液・リンパ液など細胞の外にある水です。この細胞内液、細胞外液の両者を総称して「体液」と呼びます。この体液が生命の維持、活動に重要な役割を果たします。

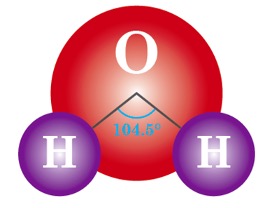

水(H2O)は、水素と酸素の化合物で水分子の酸素原子と水素原子は共有結合で結びついています。分子全体でもH-O-H結合角が約104.45°と分子が曲がっていることから「極性」を持ちます。そのために、水の20℃における比誘電率(媒質の誘電率と真空の誘電率の比)は 79.87と高く、このためイオン間の静電気力を弱め塩化ナトリウムなどのイオン結晶の結合格子を破壊して溶解させます。また、周期表の右上に位置する元素、フッ素(電気陰性度:3.98)や酸素(同:3.44)、塩素(同:3.16)、窒素(同:3.04)、炭素(同:2.55)などのように、原子が電子を引き寄せる強さの相対的な尺度である「電気陰性度」が高い原子に結合している水素原子は、水分子とお互いの電荷がプラスの所とマイナスの所が引き合って水素結合を形成します。従って水は、糖などイオン性ではない分子に対する溶解性も示します。体液を含め「水」は、すぐれた「溶媒」として働きます。

体の中を駆け巡る血液は、様々な物質を溶かし込んでいます。体の中をぐるぐる回りながら、各細胞に栄養分と酸素を届け、老廃物を受け取って捨てるのは、水の大切な働きの一つです。

ヒトが生きていくために必要な水の量は一日に約2~2.5リットルといわれています。その量は体の大きさのほか、外気の状態や運動の有無などによって左右されます。

一方、体から出ていく水は、大部分が尿や汗などです。私たちの体を出入りする水の量は、入る水と出る水がほぼ同量でバランスがとれています。

歴史的に見ると17世紀初めに、ヒトの代謝廃棄物の排出に関する最初の制御実験をイタリア人の医師で生理学者のサントーリオ・サントーリオ(1561~1636年)が行い、自身が食事、睡眠、労働、交接、飲酒、排泄の前後でいかに体重が変化したかを説明し、摂取した飲食物のほとんどが、尿のように分かりやすい形ではなく、目に見えない形で普段感じることなく発生している皮膚の表面からの発汗や呼吸で水蒸気として水が失われていることを見出しました。彼はこれを「不感蒸泄(ふかんじょうせつ)」と命名しました。

1日に排出される水の量は体重60kgの成人男性で2.5リットルであり、内訳としては尿が1.4リットル、糞0.1リットル、汗0.5リットル、肺からの呼気0.5リットルです。また、1日に必要な水の量は当然2.5リットルで、一般に飲料水から1.2リットル、食物から1.0リットルが摂取され、残りは体内で行われた代謝の結果生じた水を0.3リットル得ていると言われています。

栄養分や酸素の運び役として、化学反応の場として、また、体温や浸透圧の調整役として、水は私たちの生命維持に欠かせない重要な物質です。

私たちの体内の水の20%が失われると死に至ると言われています。体重が60kgのヒトの場合、体の水の量は体重の60%で約36リットルなので、その20%は、7.2リットルです。尿や汗などでヒトは一日に約2.5リットルの水を体外に排出しているので、7.2リットルといえば、約2.9日分の水の量です。もちろん実際に水を断ったら体から出ていく水の量も減るので、もっと長く生きられると考えられますが、計算上では、水を三日間飲まないだけでも生命は危険にさらされることになります。

そのため、宗教の修行などで断食をする場合でも、食べ物は摂らなくても水は飲みます。健康な成人は、何も食べなくても水さえ飲んでいれば3週間程度は生きることができます。それだけ水は生命にとって重要なものなのです。

また、水は強力な水素結合で水分子同士が引き合っているために蒸発潜熱が大きいので、汗が蒸発することにより、非常に効率良く体温を放散できます。しかし、発汗しても液体として流れ落ちる量が多い時は、この限りではありません。

十分な水を飲むことは多くの理由で重要です。細胞に栄養素を供給し、体温と血圧を調節し、関節を滑らかにし、感染を防ぎ、臓器が正しく機能し続けるのを助けます。水はまた、食物が消化管を通って移動し続け、腎臓の健康をサポートします。全米医学アカデミーは、健康な男性が1日あたり200mLのカップで13杯程度の水分を摂取することを示唆していますが、そのすべてが水や無糖の炭酸水などの液体である必要はありません。多くの食品にはかなりの量の水分が含まれています。尿の色は、水分摂取量を監視する簡単な方法です。十分な水分が補給されているとき、尿は透明と軽いワラの色の間にあり、濃い黄色または琥珀色は、より多くの水を飲む必要があることを示しています。

安全な水を飲めるかどうか、ということはヒトの健康に大きな影響を及ぼしています。汚物などに触れた不衛生な水を飲むと、コレラや腸チフス、赤痢などの感染症で命を落とすヒトが出ます。そしてこれらの病気は伝染します。体力の弱い乳幼児は、不衛生な水を摂ると、しばしば酷い下痢を起こし脱水症状で死亡します。老人も免疫力が弱く、不衛生な水で命を落とし易くなります。また、不衛生な水は寄生虫の問題も引き起こします。

古代でも中世でも、人類のほとんどは水道無しで生活していたと考えて良いでしょう。都市で暮らすにしても上水道がありませんでした。安全な水を飲む方法として古代から行われている1つの方法は、煮沸(しゃふつ)してから口に入れる方法でした。他にも、太陽光による殺菌を行う太陽水殺菌などがありました。

世界の水道の起源として紀元前312年に整備された古代ローマのアッピア水道が挙げられることがあります。しかし、より古くインダス文明(紀元前2600~紀元前1800年頃)のモヘンジョダロが挙げられることもあります。

古代ローマ帝国(紀元前753~476年)は、土木技術に秀でており、ローマに水を引くべく水道を建設しました。これのおかげでローマという都市に住む市民は公衆浴場を利用することができました。ローマには公共の水洗トイレもありました。石製のベンチ状の物の下を水が流れていて、ベンチには穴があいており、そこに腰かけて用をすれば、排泄物が流れてゆく仕組みでした。ローマのように水がふんだんにある都市生活は世界的に見て例外的であり、他に類を見ない状態でした。ローマ帝国の時代、ローマという都市に住む人々は風呂に頻繁に入っていたわけですが、その後、かつてのローマ帝国の中核的市民で、今のローマ市民やイタリア人は頻繁に風呂に入る習慣を失いました。

都市では、都市で生活する者に安全な飲料水をいかにして届けるかということは、都市を治める者、政治を行う者にとって大きな問題でした。

中世ヨーロッパ(5世紀~15世紀頃)では、各都市は外敵を防ぐべく壁を建設した城塞都市で、自治が行われ、独立性が高く、小さな国のような様相を呈する都市が多くありました。ヨーロッパの都市では、街の広場などに、都市の近くの山などから水道で水を引き、その水を出す「泉(フォンテ)」を設置して、飲料水を市民に提供している都市が多くありました。市民は桶を持って広場にやってきて、この泉で水を汲んで、水が入った重い桶を家まで運び、各家でそれを使いました。つまり「水道」があるといってもその程度のことであり、基本的に各家まで引かれていたわけではありませんでした。

16世紀になるとようやく、市民生活の衛生を保つことが重要視されるようになり、少しずつではありますが、小規模の上水道の工事が行われるようになりました。ヨーロッパ最初の公共給水は、1830年に産業革命の先進国であるイギリスのロンドンで実施されました。

中近世のヨーロッパの水事情を理解するための例の1つとして、フランスの首都のパリの水事情について説明すると、パリの水事情は劣悪でした。16世紀・17世紀・18世紀と、パリ市民は安全な飲料水をたっぷりと確保できていたわけではありません。基本的に、風呂に入る、などということは考えられない状態でした。やることと言えば、布に水や湯を含ませて身体を拭く程度でした。身体があまりに臭くなったら、桶や金たらいを用意して、服を脱いでその中で立って、桶にくんだ水を身体にかけ、数分後には身体を拭く、という程度でした。 汚水の扱いも酷い状態で、パリに下水道が整備されていなかったため、市民は、汚物を家(アパルトマン)の前の街路に捨てていました。当時、パリの街路は道の端や真ん中に水が集まるように溝があり、雨になるとそこを雨水が流れるのですが、そこに汚物が大量に流れ、街全体に悪臭が漂っていました。そのような状態が常態化すると、終わりには、建物の3階・4階などに住み、いちいち1階まで歩いて降りる手間を面倒に感じる者などが、桶に入った汚物を窓から直接放り投げるような不届き者すらいました。パリの街を歩くには、足元の汚水にも気を付けなければならないし、同時に、頭上にも注意を払って汚物をかけられないように気を付ける必要すらあったのです。

この状況が変わったのは19世紀のことで、フランスのセーヌ県知事ジョルジュ・オスマン(1809~1891年)が行ったフランス最大の都市整備事業であるパリ改造(オスマニザシオン)の成果です。オスマンは、パリ市民のために安全な水を豊富に確保するために、パリから100kmも離れた水源からパリに水を引くという決断を行い、それが成功し、各家庭に充分に水を届けることが可能になり、その結果、当時、パリの各家庭でバスタブを置き風呂に入るということがちょっとした流行になりました。

日本の江戸では、水不足の状態を改善するために、承応元年(1652年)11月に玉川上水の建設が計画され、翌承応2年(1653年)4月より、まずは本線の建設が着工されました。難工事で幕府の用意した資金は底をついてしまい、玉川兄弟は自宅を売って建設を続行したといわれています。承応3年(1654年)6月から、江戸市中への通水が開始されました。京都では明治18年(1885年)に琵琶湖第一疏水を着工し、明治23年(1890年)に完成しました。

古代より河川や湖沼から水路を通して集落さらには都市に水を供給することが行われ、水源から開水路や石樋、木樋などを設置して自然流下で給配水する方式がとられていました。しかし、19世紀になると、近代水道の三大発明と称される蒸気ポンプによる「有圧送水」、排水用の鋳鉄管(ちゅうてつかん)および砂による人工的ろ過による浄水装置が発明され、水をきれいに処理して、ポンプによって送水する「ろ過処理」「常時給水」などの技術革新を生じ、ヨーロッパから大規模な近代水道の条件が整っていきました。

上水道とは、一般的には飲用に適する水を供給するための施設を指します。水を排出する施設である下水道などとの区別を強調する場合に上水道と呼ばれます。近代的な意味では、有圧送水、ろ過浄水、常時給水の3つの特徴を有するものを近代水道と呼びます。

近代水道の始まりについても様々な捉え方があり、1787年にパリで蒸気式揚水用ポンプが使われたのが始まりと紹介するものもあれば、1808年にイギリスのグラスゴーで水道会社が横流れ式の砂・砂利ろ過池でろ過して給水を行ったのを始まりと紹介するものもあります。

1831年のイギリスにおけるコレラの流行は、ロンドンの地下下水道を発達させましたが、せっかく下水道ができても河川に放流するだけだったので、河川はますます汚染されて、工業用水としても使用不可能なものになりつつありました。1861~1875年にはテムズ川の両岸に川と並行の下水水路をつくって流しましたが、それでも下流の汚染は防げませんでした。

19世紀後半からは、ドイツやフランスの都市でも下水道がつくられるようになりました。下水を噴水のようにして「ろ過材」にまき、その表面にできる細菌の膜で汚染物を分解する方法、あるいは、現在の下水処理場で行われている、好気性微生物を含んだ汚泥で有機物や無機物を分解する「活性汚泥法」が考案され、改善されてきました。

このように急速に上水道が敷かれていった背景には、水系伝染病であるコレラの大流行がありました。

現在では、改善されつつあるとはいえ、コレラ・チフス・赤痢などの病原菌を含んだ水や、自然環境中に広く存在しているヒ素が基準以上に含まれている水を飲まざるを得ないなど、いまだに世界には安全な水を飲めない人々がいます。ヒ素で汚染された地下水の飲用による慢性ヒ素中毒は、インド、バングラデシュなど世界各地で発生しています。

2017年時点でも、毎年52万5000人の5歳未満児が下痢によって命を落としています。トイレの不足など不衛生な環境と汚染された水が原因とされていて、水に関係した衛生状態の改善により、予防することが可能です。

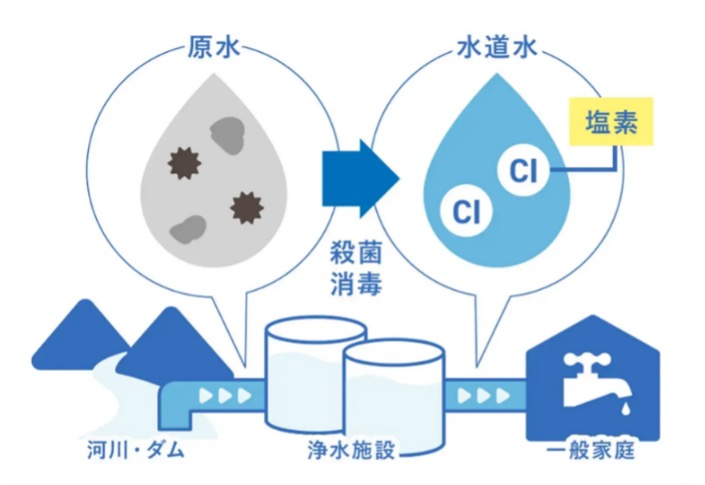

水が伝染病の大きな媒介物になっていることから、「水を消毒して供給する」ことの重要性が認識されるようになりました。19世紀末には、イギリス、ドイツ、アメリカなどで水道水に塩素剤が試験的に使われはじめました。20世紀になると塩素剤による消毒の研究がますます盛んになりました。塩素剤は伝染病発生時の緊急時に使用されていましたが、1902年にベルギー、1905年にはイギリスで継続的に使われるようになり、1912年にドイツで塩素注入器が発明されると、各地で塩素消毒が行われるようになりました。

日本では1945年に終戦を迎えると、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)から浄水場において消毒用の塩素を常時注入することが指示されました。その後、政府は「水道管の末端においても0.1ppmの遊離残留塩素があること」を定めました。これは「水道法」に引き継がれて現在に至っており、浄水場では水を処理してきれいに安全なものにしたうえで、塩素や次亜塩素酸ナトリウムを投入して塩素殺菌をして家庭などに配水しています。

遊離残留塩素には消毒効果があります。それは、塩素が水と反応してできる次亜塩素酸(HClO)とそれがイオン化した次亜塩素酸イオン(ClO-)の強い酸化力によるものです。炭素や水素からできた有機物であれば、その中の炭素や水素の一部を二酸化炭素や水にするなどして分子を変えることにより、有機物からできた細菌やウィルスに殺菌作用をもたらします。

なお、殺菌作用を示す濃度は、ヒトの健康に悪影響を及ぼす可能性がある濃度の1/1000以下とかなり低いため、塩素の酸化作用がヒトの健康に悪影響を及ぼす可能性は低いと考えられています。

水の使用形態は大きく都市用水と農業用水に分けられ、さらに都市用水は生活用水と工業用水に分けられます。

世界の水の使用量は、1995年の段階で年間約3572km3で、内訳としては、農業用水が約2503km3/年で約70%を占め最大で、工業用水が約715km3/年(約20%)、生活用水が約354km3/年(約10%)と推定されています。水使用量は1950年から1995年までで2.6倍になっているともされ、2025年には30億人以上が水の量と質の限界である「水ストレス」に直面する、とも予想されています。

家庭での水の使用量は、地域によって著しく異なります。途上国の中には、1日1人当たり数リットル程度の国も見られます。その一方で、先進国では1日1人当たり数百リットルという国が多く、途上国と先進国の間には大きな差があります。日本の家庭の使用量も他の先進諸国と同様、特に多い部類に入ります。

日本での使用状況の1例として2005年の東京都水道局の調査報告によると、東京の家庭での水の使用量は、1日1人当たり242リットルです。また、2002年の東京都水道局の報告によると、家庭での水の使用量のうち、28%がトイレ、24%が風呂、23%が炊事、17%が洗濯でした。

地域によっては現在でも水道が無い国が多くあります。毎日水をバケツなどで家まで運ぶ地域もあります。さらに、水源が遠いため自力で長距離を歩かなければならず、その労働を担う子供が通学さえままならない地域もあります。

地球温暖化による異常気象で淡水資源量の減少が指摘される今、世界各地において水の利用効率を大幅に改善し、淡水の持続可能な採取及び供給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に悩む人々の数を大幅に減少させる地球規模の対応が求められています。

文献:

ウィキペディア・フリー百科事典

「水」「溶解」「溶媒」「比誘電率」「電気陰性度」「サントーリオ・サントーリオ」「水の性質」

「アッピア水道」「インダス文明」「古代ローマ帝国」「玉川上水」「琵琶湖第一疏水」

「ジョルジュ・オスマン」「上水道」「下水道」「活性汚泥法」「GHQ」「塩素消毒」「次亜塩素酸」

2025年5月7日

「化学の泉」投稿文(その40)/豆知識(はじまりシリーズ)

【水の歴史】

水(H2O)は室温で無味無臭の極性のある液体です。周期表の第16族に属する酸素属元素(カルコゲン)である、「酸素(O)・硫黄(S)・セレン(Se)・テルル(Te)・ポロニウム(Po)」と「水素(H)」が化合して形成される二元的化合物で、水素と酸素とによって構成されるカルコゲン化水素の一つである水酸化水素(オキシダン)です。

水は化学的には化学式「H2O」で表される、水素と酸素の化合物です。水分子の酸素原子と水素原子は共有結合で結びついており、その結合は水素原子と酸素原子から価電子を1つずつ供給されてできています。さらに、酸素原子の最外殻には共有結合に使われていない孤立電子対が2つ存在します。

水素と酸素の電気陰性度の違いから、O-H結合においては酸素原子側が電気的に「負(-)」、水素原子側が「正(+)」となり、局所的に大きさの等しい正負の電荷が無限小の間隔で対となって存在する電気双極子を作っています。分子全体でもH-O-H結合角が約104.45°と分子が曲がっていることから「極性」を持ちます。以上の理由から水の20℃における比誘電率は 79.87と高く、このためイオン間の静電気力を弱め塩化ナトリウムなどのイオン結晶の結合格子を破壊して溶解させる、すぐれた「溶媒」として働きます。複数の水分子の間では水素原子と酸素原子の間に水素結合を作ります。

水に限らず、最外殻に孤立電子対を持つ窒素や酸素やフッ素などの原子やイオン、あるいは電気陰性度が高い原子に結合している水素原子は水分子と水素結合を作ることができます。したがって水は、糖などイオン性ではない分子に対する溶解性も示します。

一方、シクロヘキサン( C6H12)などの炭化水素はイオン性でなく、水素結合も形成しないため、水には溶解せずに寄り集まって油滴を作ります。このように水に溶けない疎水性の化合物同士が水の中で見かけ上親和性を示す現象を「疎水効果」と呼びます。

水の色は一般に無色透明といわれることが多くありますが、実際には水分子の赤外吸収スペクトルが可視領域に裾野を引き、赤色光をわずかに吸収するので、ごくわずかな青緑色を呈します。海などの厚い層を成す水および巨大な氷が青いのはこれによるものです。

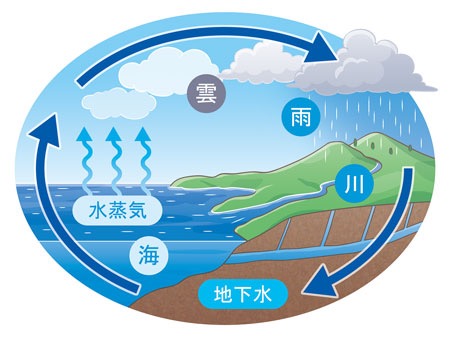

地球上には多くの水が存在しており、生物の生育や熱の循環に重要な役割を果たしています。水は強力な水素結合で水分子同士が引き合っているために蒸発潜熱が大きいので、気体である水蒸気は最大の温室効果ガスです。地球における継続的な水の循環は「水循環」と呼ばれ、太陽から与えられたエネルギーを主因として、固体・液相・気相間で相互に状態を変化させながら、蒸発、降水、地表流、土壌への浸透などを経て、地球上を絶えず循環しています。また、この循環の過程で地球表面の熱の移動や浸食、運搬、堆積などの地形を形成する作用が行われています。

地球の水の総量は約14億 Km3=(1.4×1018m3)と言われ、その97%が海水として存在し、淡水は残り3%に過ぎません。地球表面の淡水のほとんどは氷河や氷山として、固体の形で存在しています。氷の状態の淡水の大部分は南極大陸とグリーンランドが占めています。

この中で、淡水湖、河川水、地下水浅(ちかすいせん)が、人間が直接に利用可能な水で、総量の1%未満です。飲料水として利用できる水はさらに少なく。海水は天然および人工の全ての汚れを合わせ高濃度に汚染されているため、水資源としての利用価値はほとんどありません。

古代ギリシアの哲学者、一般に最初の哲学者とされるアナトリア半島西海岸メンデレス川河口付近にあった町ミレトスのタレス(紀元前624~紀元前546年頃)は、万物の根源アルケーを探求する中で「アルケーは水である」と述べたと伝えられています。

同じく古代ギリシアの自然哲学者エンペドクレス(紀元前490~紀元前430年頃)は、基本的な元素を「火・空気・水・土」とし、それの集合や離散によって自然界のできごとを説明する、いわゆる四元素説を唱えました。これは西洋最大の哲学者の一人とされる古代ギリシアの自然哲学者アリストテレス(紀元前384~紀元前322年)に継承されました。

古代インドでも、「地・水・火・風」 およびこれに「空」を加えた五大の思想が唱えられていました。また中国においても、万物は「木・火・土・金・水」の5種類の元素から成るとする五行説が唱えられていました。つまり、洋の東西を問わず、「水」は、基本的な4~5種の元素の1つだと考えられていました。こうした水の理解は、2000年以上、18世紀後半の時点でも、ごく一般的でした。

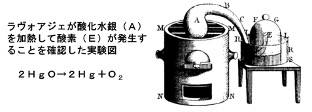

こうした理解に変化が生じ始めたのは18世紀末です。人類の歴史の中で見ても、ごく最近のことでした。18世紀末に、イギリス人自然哲学者ヘンリー・キャヴェンディッシュ(1731~1810年)が、金属と酸が反応した時に、軽い謎の気体(水素)が発生し、それは簡単に燃えて水になることを発見しました。また、「近代化学の父」と呼ばれるフランス人化学者アントワーヌ・ラヴォアジエ(1743~1794年)が、この燃焼で化合する相手が空気中の酸素であることを確かめました。これによって「水は元素ではなかった」という考え方が登場しました。ただし、ラヴォアジエの実験があっても、人々の考え方が直ちに変化したわけではありません。人々や学者らもおおむね四元素の考え方をそれまでどおり用いていた、と科学史家たちは指摘しています。18世紀までの文献に現れる「aqua」「water」「水」などは、基本元素としての水であると理解するのが妥当でした。

19世紀初頭、イギリス人の化学者で物理学者のジヨン・ドルトン(1766~1844年)が実験の結果、水素と酸素が重量比「1:7」で化合するとし(後に正しくは「1:8」と判明)、1805年にはフランス人の化学者で物理学者のジヨセフ・ルイ・ゲイ=リュサック(1778~1850年)とドイツ人博物学者アレクサンダー・フォン・フンボルト(1769~1859年)が共同で、体積比「2:1」で化合することを見出し「2種以上の気体が関与する化学反応について、反応で消費あるいは生成した各気体の体積には同じ圧力、同じ温度のもとで簡単な整数比が成り立つ」という気体反応の法則を発表しました。さらに1811年に、イタリア人の物理学者で化学者のアメデオ・アヴォガドロ(1776~1856年)が分子説を唱え、その枠組みの中で水の分子が「H2O」と定められました。

この19世紀の初頭に、西欧の学者たちの水の理解が変わったと科学史家らによって指摘されていて、同世紀を通して一般の人々の理解も変化していったと考えられています。

分子説の成立と共にあったという点などで、水は近代化学の発展のきっかけを作った物質でした。この時期は、おおむね哲学(philosophia)を母胎として科学(scientia)が生まれつつあった時期と一致しています。こうした新しい独特の哲学を行う人の数が徐々に増え、彼らが自分達のことを他の哲学者と区別するために科学者(scientist)という用語がイギリス人の科学者で科学史家のウィリアム・ヒューウェル(1794~1866年)によって1833年に造語とされ、その使用が提唱されました。

水は生活において大変手頃で重要な存在だったので、かつては単位の基準として重要な役割を果たしていました。日常生活においては高い精度は問題にされないので、温度や純度をあまり気にせず水1cm3が1gとして便利に使われたり、「比重が1よりも大きい物質は水に沈み、1よりも小さい物質は水に浮く」と言われるなど、生活に密着した基準として水は重要な存在でした。

温度の単位である「セルシウス度」の歴史的な定義は、標準大気圧(1気圧)の下での水の融点と沸点をそれぞれ0℃ および 100℃とする切りのよい値でした。しかし現在は、熱力学温度(絶対温度)の単位であるケルビン(K)を「ボルツマン定数」とすることによって定まる温度でセルシウス度の目盛りを定義したことにより、セルシウス温度はケルビンで表した熱力学温度の値から「273.15」を減じた値で表します。従って、水の融点と沸点は、現在の定義では、それぞれ融点0.002519℃(273.152519K)、沸点99.9743℃(373.1243K)となりました。

国際度量衡委員会(CIPM)はSI基本単位の定義を改訂し、国際単位系は2019年5月20日よりそれまでの人工物による定義から全面的に解放され、より根源的な自然の事象の間になりたっている、再現性のある自然法則に基づく定義に移行されました。

それ以前は、水蒸気、水、氷が共存する温度、圧力である水の三重点の熱力学温度の「1/273.15」がK(ケルビン)と定められていましたが、SI基本単位の再定義により、現在ではケルビンは熱力学および統計力学において定義される、系の状態だけで一意的に決まり、過去の履歴や経路には依存しない物理量で、示量性の状態量であるエントロピーと状態数を関係付ける物理定数であるボルツマン定数によって定義されています。

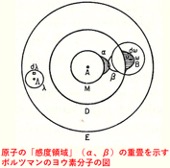

ボルツマン定数は、気体定数をアボガドロ定数で割った値、つまり、理想気体だけでなく、実在気体や液体における物質量を表すときにも用いられる分子1個あたりの普遍定数である気体定数です。ボルツマン定数という名前の通り、統計力学の発展と熱力学第二法則の統計的な説明に寄与したオーストリアの物理学者ルートヴィヒ・ボルツマン(1844~1906年)にちなんで名づけられた定数です。

2019年5月20日に施行されたSIの定義で、ボルツマン定数の値は正確に「K=1.380649×10-23JK」となりました。

1g(グラム)のもともとの定義は、「4℃のときの1cm3の水の質量」でした。従って、論理的な帰結として「水 1cm3 は1g」すなわち「水1000cm3つまり1Lは1kg」と決まっていました。

しかし、水に質量の基準として高い精度を要求するとなると、必然的に高純度の水、高精度に測定された体積、圧力、温度が要求されることになり、これらはいずれも技術的に困難です。このため、1870年代に製作された国際キログラム原器を1キログラムと定義したという歴史的経緯があります。

国際キログラム原器以前は、密度(g/cm3) と比重が完全に一致していましたが、国際キログラム原器による定義を境に一致しなくなりました。

現在では、水が最大密度となる「3.984℃のときの1cm3の水の質量は、0.99997495g」と定められています。なお、2019年に施行されたSI基本単位の再定義では、国際キログラム原器は廃止され、キログラムは光子のもつエネルギーと振動数の比例関係をあらわす比例定数である「プランク定数」によって定義されています。プランク定数は、黒体放射を説明するプランクの法則を発見した、量子力学の創始者の一人であるドイツ人物理学者マックス・プランク(1858年~1947年)にちなんで命名され「h=6.62607015×10-34J・s」と定義されました。

プランク定数に基づく定義では、「静止エネルギーと質量の関係式[E=mc2]を用いて、ある振動数[ν] の光子のエネルギー [E=hν]と等しい静止エネルギーを持つ物体の質量は1キログラム」と定義されました。

すなわち、「キログラムは周波数が{(299792458)2/6.62606957}×1034 ヘルツの光子のエネルギーに等価な質量」となります。

熱量の1cal(カロリー)の元々の定義は、「1gの水を1℃(1Kの温度差)上げるのに必要な熱量」でしたが、現在では、カロリーはジュール(J)によって直接に定義されています。

1ジュールは「標準重力の下で102.0グラムの物体を1メートル持ち上げる時の仕事量」または、「1ボルト(V)の電圧の中で 1クーロン(C)の電荷を動かすのに必要な仕事量」に相当すると定義され、日本の計量法体系では、「1cal=4.184J」と定義されています。

しかし、SI基本単位の定義をより根源的な自然の事象の間になりたっている、再現性のある自然法則に基づく定義に移行された後も依然として、水は生活において手頃な単位の基準として重要な存在のままです。

ところで、ジハイドロゲンモノオキサイド(一酸化二水素、略称DHMO)は、私たちの身のまわりに気体、液体、固体の状態で多量に存在している、無色で無味・無臭の化学物質です。DHMOとは水「H2O」のことです。水分子は水素原子2個と酸素原子1個が結びついているので、ジハイドロゲンモノオキサイド(一酸化二水素)と呼びます。

余談ですが、1997年に米国アイダホ州の中学生ネイサン・ゾナーが「ジハイドロゲンモノオキサイドの使用を禁止せよ」という嘆願書を作成し、街頭で非日常的な科学技術用語を用いてDHMOを解説し、毒性や性質について否定的かつ感情的な言葉で説明を加えたのち、署名を集めました。

その内容は、「DHMOは、今日アメリカの、ほとんどすべての河川、湖および貯水池で発見されている。さらに、DHMO汚染は全世界に及んでいて、南極の氷からも発見されている。政府はDHMOの製造、拡散を禁止することを拒んでいる。今からでも遅くない、さらなる汚染を防ぐために、いま、行動しなければならない」というものでした。そして、通行人50人のうち43人の署名を得ました。ゾナーが行った「人間はいかにだまされやすいか?」の調査は、地元の科学展で優秀賞を受賞して話題になりました。

これは、「水」といわずに化学物質の「ジハイドロゲンモノオキサイド」という一見難しそうな、恐ろしげな名前にしたことで、コロリと騙されてしまう人の多さに警告を鳴らしたものでした。「化学物質」というだけで「恐ろしい物質」というイメージを持った人が多いようです。

文献:

ウィキペディア・フリー百科事典

「水」「電気双極子」「水の性質」「カルコゲン」「オキシダン」「タレス」「エンペドクレス」「四元素説」

「アリストテレス」「五行説」「ヘンリー・キャヴェンディッシュ」「アントワーヌ・ラヴォアジエ」

「ジヨン・ドルトン」「ジヨセフ・ルイ・ゲイ=リュサック」「アレクサンダー・フォン・フンボルト」

「気体反応の法則」「アメデオ・アヴォガドロ」「分子説」「ウィリアム・ヒューウェル」「セルシウス度」

「マックス・プランク」「DHMO」

2025年4月2日

「化学の泉」投稿文(その39)/豆知識(はじまりシリーズ)

【免疫の歴史】

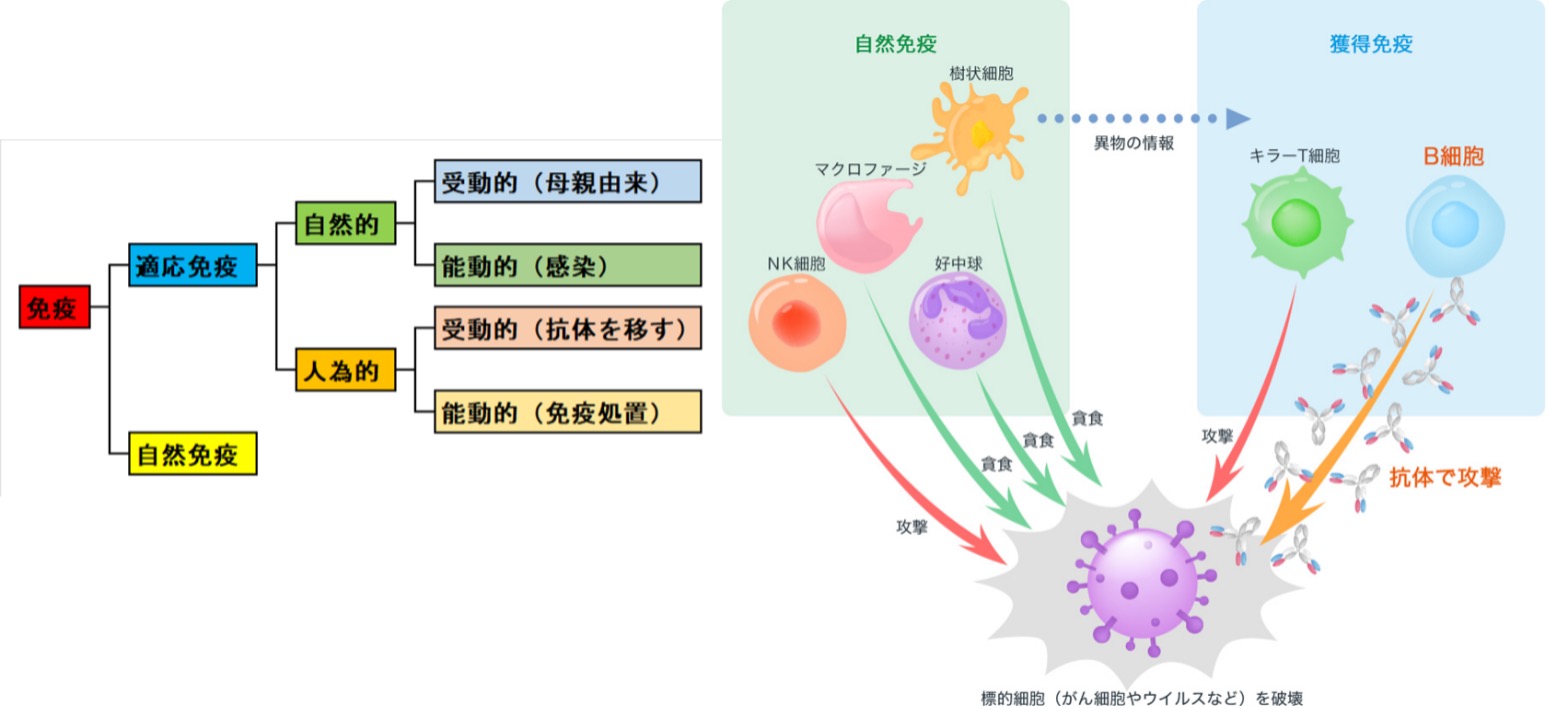

免疫は、感染、病気、あるいは望まれない侵入生物を回避するために十分な生物的防御力を持っている状態を指す言葉です。

生物の体は複雑精妙にできています。病原体などの外敵が侵入すれば病気になりますが、ムザムザとやられっぱなしになっているわけではありません。外敵を迎え撃ち、返り討ちにするシステムを備えています。このシステムが「免疫」で、免疫は何重にも張り巡らされた精巧な防御システムです。

免疫システムを構築するのは「免疫担当細胞」といわれる特殊な細胞群です。免疫担当細胞は血液やリンパ液中に存在します。一般に「白血球」と呼ばれるものが免疫担当細胞です。白血球のうち、最も多いのは「顆粒球」であり、全白血球の50~70%を占めます。さらに顆粒球の90~95%は「好中球」です。

外部から生体内に侵入して害をなすものを一般に「抗原」といいます。それに対して抗原につけるレッテルを「抗体」といいます。そして抗体を手掛かりに抗原を攻撃するのが免疫担当細胞です。

抗原が侵入すると免疫担当細胞が抗体を分泌し、それが抗原に結合します。この反応を「抗原―抗体反応」といいます。その結果、生成した結合体を「抗原―抗体複合体」といいます。

好中球は、盛んな遊走運動(アメーバ様運動)を行い、生体内に侵入してきた細菌や真菌類を飲み込むことで貪食殺菌を行います。飲み込まれた細菌類は、好中球の細胞内器官である生体膜につつまれた構造体で細胞内消化の場であるリソソーム(ライソゾーム)で消化されます。消化された細菌類の生体高分子は、リソソーム内部の加水分解酵素で加水分解されます。このように貪食殺菌することで好中球は、感染を防ぐ役割を果たします。好中球は、抗原(外敵病原体)の種類に関係なく、抗原さえ見れば見境なく、何でも貪食するので「食細胞」とも呼ばれます。

細菌や真菌などの感染には好中球が最初に集結して対処します。しかし、好中球は体液性免疫細胞への抗原提示は行いません。好中球が処理し切れなかった細菌などの異物は、生体内をアメーバ様運動する遊走性の食細胞マクロファージなどが貪食して抗原提示を行い、体液性免疫を獲得します。

免疫系は血液成分の働きですから、血液が届くところなら体中のどこにでも存在します。しかし、免疫系が主に働く臓器があります。それは「腸管」です。多くの病原体は口から入り、腸管を通して体内に侵入します。これらの侵入物から身を守るために、腸管には免疫担当細胞の60%以上が存在しているといわれます。

B細胞の働きは抗原に抗体を張り付けることです。抗体というレッテルの付いた抗原は、食細胞に食べられてしまいます。このような免疫機構は、主役の抗体が血漿(けっしょう)などの体液中に存在するので特に「体液免疫」といいます。抗体を介して抗原と結合したB細胞は形質細胞となって、同じ抗体を大量に生産します。

通常、B細胞が形質細胞に変化し、特定の抗体を生産するようになるには7~10日程度の期間を必要とします。しかし、一度できた形質細胞は病気が治ったからといって消えてなくなるわけではありません。抗原が消失してしまった後も、形質細胞は体内に残留し続けます。そして、次に同じ抗原が侵入してきたときには、この形質細胞が直ちに大量の抗体を生産し、抗原を攻撃します。これがアレルギーの原因であり、酷いときにはアナフィラキシーを発症させます。コソ泥の侵入に軍隊が立ち向かうようなもので、戦場となった生体はたまったものではありません。

T細胞は抗原体をライフルで狙い撃ちするスナイパ-(狙撃手)のような細胞です。T細胞にはいくつかの種類がありますが、最も凄いのはキラーT細胞です。

キラーT細胞は、レッテル(抗体)を貼った細胞なら、病原体はもちろん、癌細胞などにも入り込み、破壊し、殺すことができる強力細胞です。このような免疫は免疫担当細胞によるものなので「細胞性免疫」といいます。

適応免疫は、しばしば免疫がどのように誘導されるかに依存して2つの主要な型に分けられます。自然獲得された免疫は、病気を起こす病原体との接触で生じ、この場合病原体との接触は故意ではありません。これに対して人為的獲得免疫は、ウイルス接種のような意図的な行為によってのみ発達するものです。自然獲得免疫も人為的獲得免疫も免疫が宿主に誘導されるかあるいは免疫された宿主から受動的に移動するかによってさらに分けられます。受動免疫は免疫をもった宿主から抗体や活性化T細胞を移動して付与されます。有効なのは短期間で普通数ヶ月しか続きません。一方能動免疫は宿主体内に抗原によって誘導され、最も長期間続いた時には生涯にわたります。

適応免疫のより細かい分類は関与する細胞の特徴で決まります。体液性免疫は分泌された抗体で媒介されますが、細胞性免疫で提供される防御はT細胞のみです。体液性免疫は生体が自分自身の抗体を産生するとき能動的であり、他の人間から抗体を移すときは受動的です。同様に細胞性免疫では生体自身のT細胞が刺激されるとき能動的で、他の生体からT細胞をもって来るときは受動的です。

免疫の概念は数千年の間人類の興味を引いてきました。前史時代の病気に対する考えは、超自然的な力が原因で、神あるいは敵のそばで魂を探し求めてきた、悪い行いや悪魔の考えを神が罰する形が取られたものとされていました。古代ギリシアの医師ヒポクラテス(紀元前460~紀元前370年)の時代から19世紀までの間で科学的方法の基礎が作られ、4つの気質「血、粘液(痰)、黄色胆汁、黒色胆汁」の1つが変化するか、またはこれらのバランスが崩れることで病気を引き起こすきっかけになると考えられました。 この期間に人気があったのは、ある種の病気を引き起こすと考えられた「悪い空気」、つまり瘴気論(しょうきろん)です。コレラや黒死病は「悪い空気」の有毒な形である瘴気によって起こるとされ、誰でも瘴気に接触すると病気に罹ると考えられました。

瘴気論は、古くは、古代ギリシアのピポクラテスが提唱しています。彼によると、病気は「悪い土地」「悪い水」「悪い空気」などにより発生し、「悪い空気」、つまり瘴気は、「悪い水」、つまり沼地や湿地から発生し、人間がこれを吸うと体液のバランスを崩し病気になり、こうして病気になった人間も瘴気を発し、周囲の人間を感染させると唱えました。

瘴気論は、病気の原因は呪いや祟りだとするような考えよりは、物理的な外因を想定している分、かなり前進しています。マラリアを媒介する蚊は「悪い水」で繁殖するため、「悪い水」の近くにいるとマラリアに罹りやすいというのは事実であり、それから推論し、一般化した考えだとみなすこともできます。中国でも遅くとも唐代(618~907年)には、「悪い水」が瘴(マラリア)の原因らしいと認識されていたようです。

17世紀、イングランド国王のイギリス人医師トマス・シデナム(1624~1689年)は、瘴気が起こす病気として天然痘、赤痢、敗血症、ペストなどを挙げました。また彼は、瘴気は地球内部から発生すると主張しました。

19世紀、救貧法と公衆衛生の改革を行ったイギリス人社会改革者エドウィン・チャドウィック(1800~1890年)は、瘴気論を根拠に下水道の整備を訴えました。また、19世紀アメリカ人医師ジョン・ゴリー(1802~1855年)は、空気中の瘴気を除去するために、氷冷式エアコンを発明し病院に導入しました。「悪い水」や「悪い空気」が病気の原因だという考えは原因と結果だけ見ればそう間違っていなくて、公衆衛生においては一定の成果を上げたといえます。

一方、瘴気論を否定する考えもありました。古代共和政ローマの政務官マルクス・テレンティウス・ウァッロ(紀元前116~紀元前27年)は、瘴気とは気体ではなく微小な動物だと主張しました。これはマラリア媒介蚊のことだと解釈すれば、真実を言い当てています。しかしこの考えは瘴気論の主流とはなりませんでした。

16世紀、伝染病の「接触伝染説(コンタギオン説)」を提唱したイタリア人科学者ジローラモ・フラカストロ(1478~1553年)は、病気が伝染する原因は、微小な生物である「生きた接触体(contagium vivim)」との接触(コンタギオン、コンタジョン)だと唱えました。彼の主張は、「生きた接触体」の正体が未知であることを除けば、現在の病原体に対する理解と変わらないものでした。

その後、1674年に歴史上はじめて顕微鏡により微生物を観察し、「微生物学の父」とも称せられるオランダ人の商人で科学者のアントニ・ファン・レーウェンフック(1632~1723年)が、微生物こそが「生きた接触体」ではないかと推測しました。

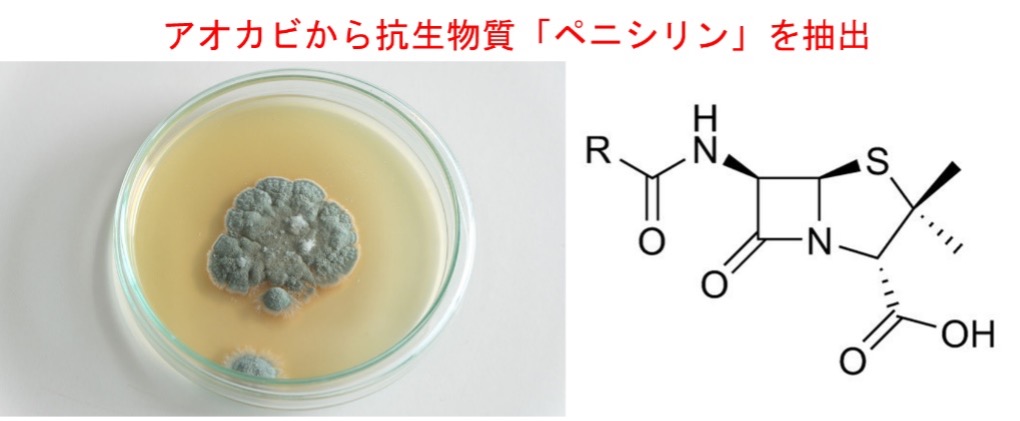

フランス人の生化学者で細菌学者のルイ・パスツール(1822~1895年)は細菌による発酵と腐敗を研究した結果、「生きた接触体」の正体は細菌だとする説を主張しました。

1876年、ドイツ人の医師で細菌学者のロベルト・コッホ(1843~1910年)が、ヒツジやヤギなどの家畜や野生動物の感染症で、ヒトに感染することもある人獣共通感染症である炭疽症(たんそしょう)の病原体と推測されていた炭疽菌が実際に病原体であることを、実験で証明しました。

パスツールとコッホは共に「近代細菌学の開祖」とされています。その後も次々と感染症の病原体が発見され、瘴気論は否定されました。

近代的な言葉「免疫(immunity)」はラテン語のimmunisに由来します。兵役サービス、納税、あるいは他の公共へのサービスからの免除を意味しています。書いた記録に「免疫」概念が最初に現れるのは、紀元前430年に、古代アテネの歴史家トゥキュディデス(紀元前460~紀元前395年)が「病人や死にそうな人は病気から回復した人々によって手厚く看護された。なぜなら彼らは病気の経過が分かっており彼ら自身はもう心配はなかったから。そして以前病気に罹ったものは、二度と罹らず死ぬことはない」と記録しています。免疫(immunes;病気や毒に対する免疫性)なる言葉が紀元60年頃、ローマ帝国の詩人マルクス・アンナエウス・ルカヌス(39~65年)によって詠まれた叙事詩『ファルサリア』中にも見受けられます。彼は北アフリカ部族の蛇毒抵抗性を描写しました。

特定の病気の病原体によって引き起こされる免疫(immunity)についての記述が最初に臨床的な視点で記録されたのは、おそらくペルシャの錬金術師で医者のアル・ラーズィー(865~925年)によって書かれた「天然痘および麻疹(ましん;はしか)についての論文(Kitab fi al-jadari wa-al-hasbah、翻訳1848年)」でしょう。論文中に、彼は天然痘と麻疹の臨床描写を行い、免疫(immunity)と言う言葉を使わなかったものの、これらの特定の病気を起こすものに接触すると長続きする免疫(immunity)がつくことを示しました。 しかし誕生後間もない科学である免疫学が、いかに細菌が病気を起こすか、そして感染後いかに人の体がさらに障害を受けないよう抵抗力を獲得するのかの説明を始めるまで、パスツールによる病気の病原体説まで待たなければなりませんでした。

受動免疫による治療は、共和政ローマの東方における覇権に挑戦し、3次にわたって戦火を交えた小アジアにあったポントス王国の国王ミトリダテス6世(紀元前132~紀元前63年)に始まるでしょう。彼は毒に対して自身を強固にしたいと思い、抵抗力を付けるために毎日致死量以下の毒を飲みました。ミトリダテスは地球上のあらゆる毒から身を守るために宇宙の解毒者になるとも言いました。 約2000年近くの間毒は病気の原因に最も近いものと考えられ、ルネサンス時代は様々な物質の複雑な混合物、これはミトリデイトと呼ばれましたが、それが中毒の治癒に用いられました。 この治療法の改良版は『Theriacum Andromachi』で、19世紀までよく用いられました。1888年、フランス人の免疫学者で医師のエミリー・ルー(1853~1933年)とスイス系フランス人の細菌学者で医師のアレキサンドル・イェルサン(1863~1943年)はジフテリア菌毒素を単離し、そして1890年にドイツ人の医師で実業家のエミール・アドルフ・フォン・ベーリング(1854~1917年)と日本人の微生物学者で医師の北里 柴三郎(1853~1931年)によってジフテリアと破傷風に対する免疫に基づいて抗毒素が発見された後、抗毒素が近代治療免疫学の主要で最初の成功となりました。

19世紀に入るとヨーロッパでは能動免疫の導入が始められ、その試みに天然痘が含まれていました。しかしながら免疫処置は少なくとも千年の間様々な形で存在していました。 免疫処置を最初に用いたのは知られていませんが、紀元前1000年頃であり、中国人は天然痘のかさぶたで作られた粉末を乾かし吸い込むというような免疫処置の形となるものを実際に行い始めていました。15世紀頃のインドとオスマン帝国と東アフリカで、天然痘のかさぶたの粒から作った粉末を用いて皮膚を突くことによって、あばたを作ることはごく普通のことになっていました。 このあばた作りは18世紀初めイギリス人の著述家で外交官の妻であったメアリー・ウォートレー・モンターギュ嬢(1689~1762年)によって西洋に紹介されました。1796年、イギリス人の医師エドワード・ジェンナー(1749~1823年)は死んでいないウイルスだが天然痘に対する免疫を誘導する牛痘を用いたより安全な接種法を導入しました。ジェンナーの天然痘ワクチンのメカニズムを科学的に分析したのが、パスツールでした。パスツールは弱毒化した微生物の接種により、免疫を得ることができることを解明しました。

ジェンナーの取ったやり方の成功とそれが一般的に認められたことは、その後19世紀終わりにワクチン接種の性質の一般性がパスツールによって導き出され発展したことへつながりました。

人為的獲得能動免疫は抗原を含んだ物質であるワクチンによって誘導できました。ワクチンは抗原に対する初期応答を刺激し、病気の症状は起こしません。 ワクチン接種という言葉はジェンナーが考えだし、ワクチン接種における開拓者的研究を考慮して、パスツールもそれに合わせました。パスツールの用いた方法は、それらの病気の感染性病原体に対し、それらの病原体が重大な病気を起こす能力を失うような処理をする必要がありました。パスツールはジェンナーの発見に敬意を表してワクチンという名称を一般名として採用しました。パスツールの研究はジェンナーの上に構築されました。

1807年、南ドイツのバイエル人たちが、兵役動員のために必要な、天然痘に対するワクチン接種の最初のグループとなりました。天然痘の広がりが戦闘に関与していたため、 その後の戦争の広がりとともにワクチン接種の施行は増えて行きました。

伝統的なワクチンには4型があります。「不活性化ワクチン」は化学薬品や熱処理で殺された微生物からなり、もはや感染性はもちません。例は、インフルエンザ、コレラ、腺ペスト、A型肝炎の各ワクチンです。コレラの型のワクチンの大部分は追加免疫が必要かも知れません。

「生きた弱毒ワクチン」は、病気を起こす力をなくす条件で培養した微生物からなります。これによる応答は持続性があり一般に追加免疫は不要です。例は黄熱病のほか、麻疹、風疹、おたふく風邪の各ワクチンです。

「類毒素(トキソイド)ワクチン」は、病原体が分泌する毒素をホルマリンなどで処理することにより、免疫原性を有した状態で微生物の毒素を不活性化した物質です。微生物が病気をもたらす場合、病原体が分泌する毒素に出合う前に用います。この例は破傷風とジフテリアの各ワクチンが含まれます。

「サブユニットワクチン」は、ウイルスなど病気起因性の病原体から特定のタンパク質を単離し、これを単独で投与するものです。単に抗原が病原体の断片なので不活性ワクチンと同様に、ワクチンは完全に「死滅」しているため、感染性はもちません。この例はB型肝炎ワクチンです。

大部分のワクチンは消化管からの吸収はあまり期待できないので皮下注射で行われます。ポリオ、腸チフス、およびコレラの弱毒生ワクチンは、腸をベースとした免疫を付与するため経口的に与えられます。

1889年、北里柴三郎は破傷風菌の毒素を無力化する抗体を発見し、血清療法を確立しました。そしてワクチン接種により、生体が獲得する免疫の正体が血中タンパク質の抗体によるものであることを突き止めました。

また、ロシア人の微生物学者および動物学者であるイリヤ・メチニコフ(1845~1916年)は免疫の本質が血液中の食細胞と生体防御の双方の働きにあると考え、1908年、食菌作用の研究でノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

B細胞の不思議なところは、どのような抗原に対してもピッタリとフィットする抗体をつくることです。その種類は100億を超えるといわれ、この「抗体多様性の謎」は、北里の時代から未解決のままでした。

この問題を解決したのがマサチューセッツ工科大学教授で日本人生物学者の利根川 進(1939~ )でした。利根川の発見は「遺伝子が変化する」というものでした。

遺伝子情報はDNAに書き込まれており、一生その形は変わらないため、指紋のようにその人を特定する決め手になると考えられています。しかし、利根川は「B細胞だけは自らの抗体遺伝子を自在に組み替えて、無数の遺物に対する無数の抗体をつくることができる」ことを証明したのでした。

1987年ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まったとき、先輩の研究者から届いた一通の祝電を、利根川はいまも記憶しているといいます。電報には、「北里が始めたことを、君が完結させた」と書かれていました。ジェンナーの種痘に始まった免疫学は現在も幅広く発展し、生命現象を理解するだけでなく、人々を伝染性疾患から守る砦としてなくてはならないサイエンスに成長しています。

2019年、中国の武漢で発生した新型コロナウイルス(covid-19)は瞬く間に世界中に拡散し、WHOは2020年3月にパンデミック(世界的蔓延)を宣言しました。その後も新型コロナウイルスの勢いは衰えることなく、α株、β株、γ株、ο株と変異を繰り返し、その感染強度を高めていきました。

一般にウイルスには効果的な薬が少ないのが実情です。細菌には良く効く抗生物質も、生物でないウイルスには細胞膜が無いために効果がありません。そのため、あと頼れるものは「ワクチンによる予防」だけですが、一般に新しいワクチンを開発するには通常10年は掛かります。しかし、ご承知の通り、新型コロナウイルス用のワクチンは発生から1年半という短期間で開発されました。しかも大量生産することで、世界中でワクチン接種が行われました。

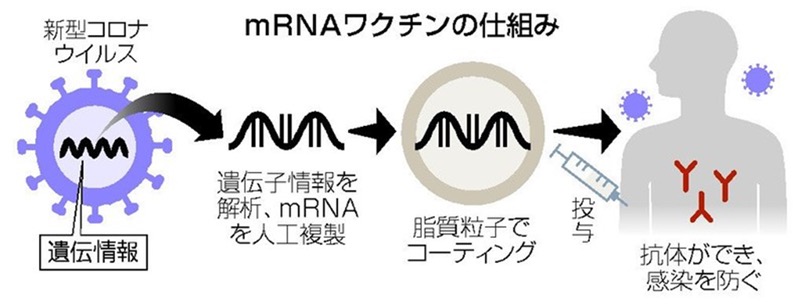

その秘密は「mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチン」という、これまでに使われたことのない新型ワクチンが関係しています。

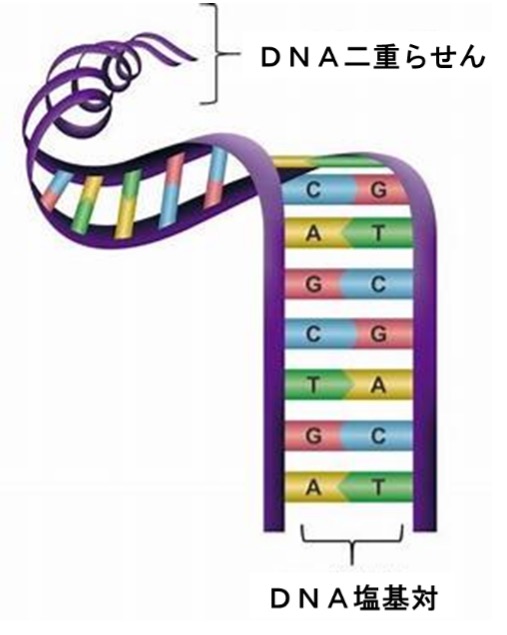

核酸にはDNA(デオキシリボ核酸)とRNA(リボ核酸)があります。DNAは母細胞から送られた遺伝子情報であり、RNAはDNAを受け取った娘細胞が、DNAを基にして自分でつくった核酸です。

DNAは遺伝子情報だといわれるものの、実際に遺伝に使われる遺伝子部分は全体のわずか5%程度といわれています。他の95%はジャンク(ガラクタ)DNAと呼ばれています。RNAはこの遺伝子部分だけを綴り合わせた核酸です。

娘細胞が活動を始めてから自前で独自のタンパク質を合成する場合、表に立って活躍するのはDNAではなくRNAのほうです。RNAにはいくつかの種類があり、なかでもよく知られているのはメッセンジャーRNA(mRNA)とトランスファーRNA(tRNA)です。

mRNAは遺伝子を綴り合わせた核酸であり、DNAの重要部分を持っている実質的なタンパク質の設計図です。それに対してtRNAはタンパク質の製造工場にタンパク質の原料であるアミノ酸のうち、mRNAに指示されたものを持っていく、アミノ酸の運搬係です。

mRNAワクチンとは、mRNAを利用して免疫反応を起こすワクチンのことをいいます。通常のワクチンは、病原体を弱めた「生ワクチン」やその死骸「不活化ワクチン」、あるいは病原体が分泌する毒素「トキソイドワクチン」を使います。それに対し、mRNAワクチンの本体は化学的に合成されたmRNAの分子です。

これが生体の細胞内に入ると、ワクチンのmRNAは細胞に作用することで、本来は抗原の新型コロナウイルスによって産生されるはずのタンパク質を細胞につくらせます。つまり、mRNAは細胞自身に抗原をつくらせるのです。

誰がつくろうと抗原は抗原ですから、生体の免疫系はこの抗原に対抗する抗体をつくり、免疫体制を整えることになります。これがmRNAワクチンの機能です。

mRNAワクチンの利点は、化学合成によってつくられるという点にあります。発酵などのように、微生物に任せるのではなく、100%人工合成によってつくられることで、設計も生産も人間がコントロールできます。そのため、ワクチンの生産速度の加速や生産コストの低減が可能で、細胞性免疫と体液性免疫の両方を誘導することができます。しかし、mRNA分子は壊れやすく、極低温下での保存と流通が必要です。

このmRNAワクチンの誕生は、ワクチンの勝利といってもよいのではないでしょうか。ジェンナー以来200年の歴史を持つワクチンがまったく新しく変化したのです。人類はまた一つ、病魔に対する有効な手段を手に入れたのです。

文献:

ウィキペディア・フリー百科事典

「免疫」「免疫担当細胞」「白血球」「顆粒球」「好中球」「貪食殺菌」「リソソーム」「抗原」「抗体」「B細胞」

「体液免疫」「T細胞」「細胞性免疫」「自然獲得免疫」「人為獲得免疫」「受動免疫」「能動免疫」

「ヒポクラテス」「瘴気論」「トマス・シデナム」「エドウィン・チャドウィック」「ジョン・ゴリー」

「マルクス・テレンティウス・ウァッロ」「感染症の歴史」「ジローラモ・フラカストロ」

「アントニ・ファン・レーウェンフック」「ルイ・パスツール」「ロベルト・コッホ」「トゥキュディデス」

「マルクス・アンナエウス・ルカヌス」「アル・ラーズィー」「ミトリダテス6世」「エミリー・ルー」

「Alexandre Yersin」「エミール・アドルフ・フォン・ベーリング」「北里 柴三郎」

「メアリー・ウォートレー・モンターギュ嬢」「エドワード・ジェンナー」「不活性化ワクチン」

「生きた弱毒ワクチン」「トキソイドワクチン」「サブユニットワクチン」「イリヤ・メチニコフ」「利根川 進」

「mRNAワクチン」「DNA」「RNA」「mRNA」「tRNA」

2025年3月4日

「化学の泉」投稿文(その38)/豆知識(はじまりシリーズ)

【生化学の歴史】

化学と生物学の下位分野である生化学または生物化学は、生体内および生物に関連する化学的プロセスを研究する学問です。生化学は、生物を形作る巨大な生体高分子、特にタンパク質や核酸の立体構造を研究する「構造生物学」、酵素の構造や反応機構を研究する「酵素学」、生物の生存と機能に不可欠な一連の化学反応である代謝を研究する「代謝学」の3つの分野に分けられます。

20世紀の後半、生化学はこれらの分野を通じて、生命現象を説明することに成功しました。生命科学のほとんどの分野は、生化学的な方法論と研究によって解明され、発展してきました。

19世紀初めまで化学の世界では、生物は無生物が持つ科学法則には従わず、生物のみが新たに生命の分子を作り出す能力を持つと考えられていました。ところが1828年、「有機化学の父」と呼ばれるドイツ人化学者フリードリヒ・ヴェーラー(1800~1882年)が、無機物であるシアン酸アンモニウム[NH4OCN]から有機物である尿素[(NH2)2CO]を人工的に作り出すことに成功したことで、生命原理を覆し、有機化合物が人為的に生成可能であることを証明しました。

「生化学」という用語が初めて使われたのは1882年と見られていますが、一般的には生化学の父と呼ばれるドイツ人化学者カール・ノイベルグ(1877~1956年)が1903年にこの用語を提唱したことがはっきり認められています。

「1.構造生物学」

虫や魚、動物など自発的に動くものを「生命体」といいます。しかし、自発的に動くことができない植物も「生命体」とされています。

物体が生命体であるために満たすべき条件は、生物学によって、単純明快に決められています。第一条件は「自己増殖できること」、第二条件は「自分で栄養を摂取できること」、そして第三条件は「細胞構造を持っていること」です。人間を含めて、動物、植物、微生物はこれらの条件をすべて満たしています。

しかし、ウイルスはDNA(デオキシリボ核酸)やRNA(リボ核酸)の核酸を有し、それを使って増殖しますが、宿主に寄生することで栄養を賄っているため第二条件を満たしません。また、細胞膜を持たず、タンパク質でできたカプシード(容器)の中に核酸を入れているため第三条件も満たしません。従って、ウイルスは生物とは見なされないただの物体にすぎません。核酸は遺伝の本質で、遺伝情報を書いた遺伝の指令書です。

核酸を発見したのはスイス人生化学者フリードリッヒ・ミーシェル(1844~1895年)です。ミーシェルは医療廃棄物である包帯に付着した血液から白血球を集めてその構造を研究していました。生物体の細胞には核が存在しますが、血液細胞で核があるのは白血球だけで、赤血球や血小板には核はありません。

白血球の核の構造を調べているうちに、タンパク質の他にリンを多量に含む物質を発見し、これを「ヌクレイン」と命名しました。ミーシェルはヌクレインの機能を「リンを貯蔵するもの」ぐらいにしか考えていませんでしたが、これこそが遺伝学の発展につながる重要な発見でした。後にヌクレインから核酸が分離され、その成分の詳細が明らかにされました。

アメリカ人生物学者オズワルド・アベリー(1877~1955年)は、肺炎球菌には病原性のものと非病原性のものがあり、非病原性のものが病原性のものに変異する原因物質(遺伝物質)は何かについて研究していました。1943年、その遺伝物質がタンパク質ではなくヌクレインに含まれる核酸、すなわちDNAであることが明らかになりました。

その後、遺伝子の本体であるDNAの構造を明確にするために、多くの研究者が競い合い、DNAとは「A,C,G,T」という4個の記号で表される4種の塩基が固有の順序で結合した高分子で、2本の互いに相補関係にあるDNA高分子鎖からなることが明らかになりました。

1953年、イギリス人分子生物学者ジェームズ・ワトソン(1928年~ )とイギリス人生物学者フランシス・クリック(1916~2004年)が、X線構造解析の手法を用いDNAの二重らせん構造を明らかにしました。しかし、当時はDNAが遺伝物質であることは既に明らかになっていましたが、複雑な遺伝情報を単純な物質であるDNAが担っているという考えには批判が多く、「タンパク質こそが遺伝物質であろう」という意見が根強くありました。その後の研究の進展に伴い、遺伝が二重らせんモデルによるDNAの複製によって起こることや、塩基配列が遺伝子情報を担っていることが説明できるようになり、この考え方に基づきクリックは1958年に遺伝情報が「DNA→(転写)→mRNA(メッセンジャーRNA)→(翻訳)→タンパク質」の順に伝達される、という、分子生物学概念の基礎となる「セントラルドグマ」を発表し、その後の分子生物学の発展に決定的な影響を与えました。1962年にワトソンとクリックは、X線構造解析を担当したイギリス人生物物理学者モーリス・ウィルキンス(1916~2004年)とともにノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

セントラルドグマにより、「どのような酵素が存在するかはどのような遺伝子が存在するかということを意味する」遺伝子と酵素との対応関係は明確になり、2003年にはヒトゲノムの解読が完了し、ヒトの細胞内で発現するタンパク質の種類はおよそ2万から2万7千種類程度であると推定されました。

「2.酵素学」

最初に発見された酵素はジアスターゼ(アミラーゼ)であり、1833年にフランス人化学者アンセルム・ペイアン(1795~1871年)とフランス人化学者ジャン・フランソワ・ペルソ(1805~1868年)によるものでした。彼らは麦芽の無細胞抽出液による澱粉の糖化を発見し、生命(細胞)が存在しなくても、発酵のプロセスの一部が進行することを初めて発見しました。また、1836年にはフランス人の生理学者で動物学者のテオドール・シュワン(1810~1882年)によって、胃液中からタンパク質分解酵素が発見されペプシンと命名されました。

1878年、ドイツ人生理学者ウィルヘルム・キューネ(1837~1900年)がこの過程を示す用語として「酵素」を提唱しました。後に、「酵素」はペプシンなどの無生物基質を指す用語として、また「発酵」は生命体が持つ化学活性について用いられるようになりました。

19世紀当時、「有機物は生命の助けを借りなければ作ることができない」とする生気説が広く信じられていた中で、酵母によって糖をアルコールと炭酸ガスに分解する現象を調べていた、近代細菌学の開祖と呼ばれるフランス人の生化学者で細菌学者のルイ・パスツール(1822~1895年)によって、生命は自然発生せず、生命がないところでは発酵(腐敗)現象が起こらないことが示されました。それゆえに、酵素作用が生命から切り離すことができる化学反応(生化学反応)のひとつにすぎないということは画期的な発見でした。

しかし、酵素は生物から抽出するしか方法がなく、微生物と同様に加熱すると失活する性質を持っていたため、その現象は酵素が引き起こしているのか、それとも目に見えない生命(細胞)が混入して引き起こしているのかを区別することは困難でした。

そのために、酵素が生化学反応を起こすという考え方はすぐには受け入れられず、当時のヨーロッパの学会では、酵素の存在を否定するパスツールらの「生気説派」と酵素の存在を認めるドイツ人化学者ユストゥス・フォン・リービッヒ(1803~1873年)らの「発酵酵素説派」とに分かれて論争が続きました。

1896年にドイツ人化学者エドゥアルト・ブフナー(1860~1917年)は、生酵母細胞を伴わずに酵母エキスが糖を発酵させる能力の研究において、生酵母細胞が混合液中に存在しないのにもかかわらず、糖が発酵されることを見出し、発酵を引き起こす酵素をチマーゼと命名しました。最終的に、酵母の無細胞抽出物を用いてアルコール発酵を達成したことによって生気説は完全に否定され、酵素の存在が認知されました。1907年、ブフナーは「無細胞発酵の生化学的研究と発見」でノーベル化学賞を受賞しました。

酵素が生体細胞の外でも機能することが示された後、当時の多くの研究者は、酵素活性がタンパク質と関係があると考えましたが、一部の科学者は、タンパク質は単に真の酵素の運搬体に過ぎず、タンパク質それ自体は触媒能力を持たないと反論しました。しかし1926年にアメリカ人化学者ジェームズ・サムナー(1887~1955年)はウレアーゼという酵素が純粋なタンパク質であることを示し、結晶化に成功し、さらに1937年にカタラーゼという酵素についても同様の成果を得ました。1930年には、アメリカ人生化学者ジョン・ノースロップ(1891~1987年)とアメリカ人生化学者ウェンデル・スタンリー(1904~1971年)が消化酵素であるペプシン、トリプシン、キモトリプシンに関して研究し、純粋なタンパク質が酵素になりうることが証明されました。サムナー、ノースロップ、スタンリーの3人は1946年にノーベル化学賞を受賞しました。

酵素が結晶化可能であることの発見は、X線結晶構造解析による酵素の構造決定に繋がり、最初に構造が決定された酵素は、1965年に発表された、涙、唾液、卵白の中で見つかった酵素で、一部の細菌の被覆物を消化する働きを持つリゾチームでした。リゾチームの高分解能構造の決定は構造生物学と呼ばれる学術分野の夜明けとなり、酵素がどのように働くかを原子レベルで解明する努力が始まりました。

「3.代謝学」

代謝とは、生物の生存と機能に不可欠な一連の化学反応です。代謝の主な機能は大きく3つあり、「食物を細胞プロセスを実行するためのエネルギーに変換すること」、「食物をタンパク質、脂質、核酸および一部の炭水化物の合成に必要な構成成分に変換すること」、そして「代謝廃棄物を排出すること」です。酵素が触媒となるこれらの反応によって生物は成長し、繁殖し、構造を維持し、環境に対応することができます。

代謝の科学研究史は400年に及びます。ヒトの代謝に関する最初の制御実験はイタリア人の医師で生理学者のサントーリオ・サントーリオ(1561~1636年)が行い、自身が食事、睡眠、労働、交接、飲酒、排泄の前後でいかに体重が変化したかを説明し、摂取した食物のほとんどが、サントーリオが「不感蒸泄(ふかんじょうせつ)」と命名した、普段感じることなく発生している発汗などの皮膚や呼気からの水分喪失の過程を経て失われることを見出しました。

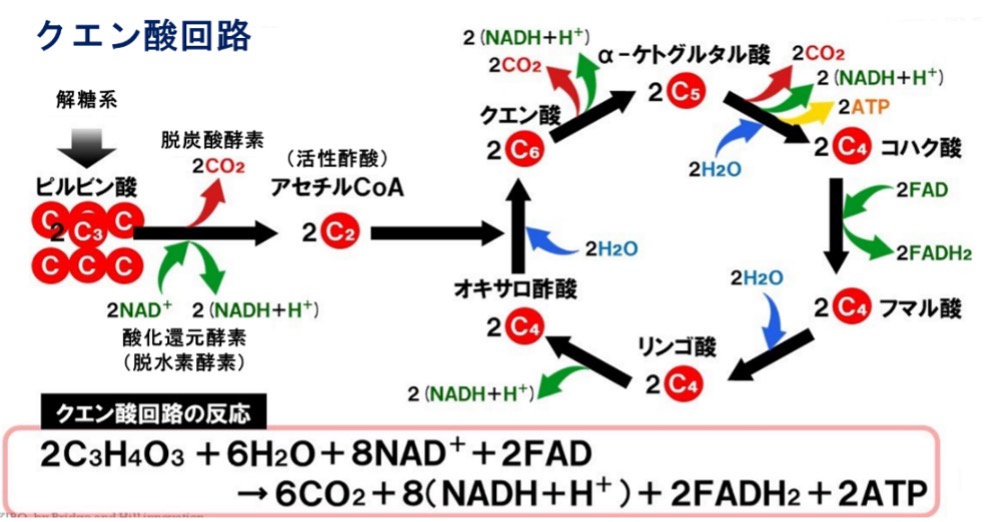

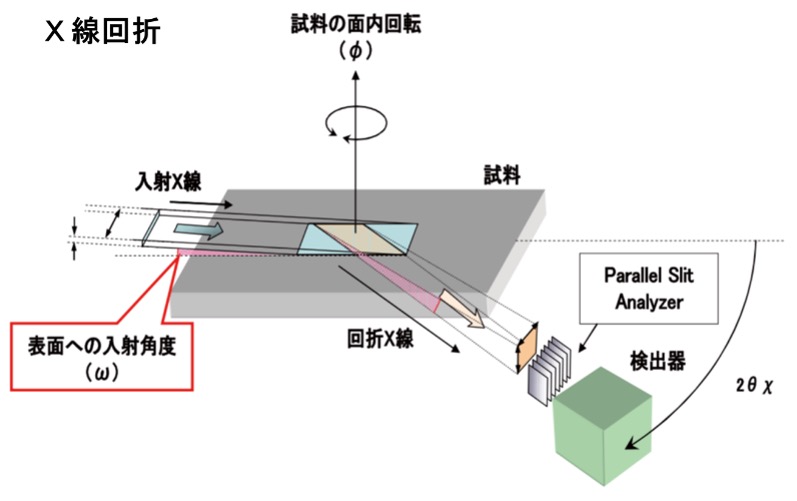

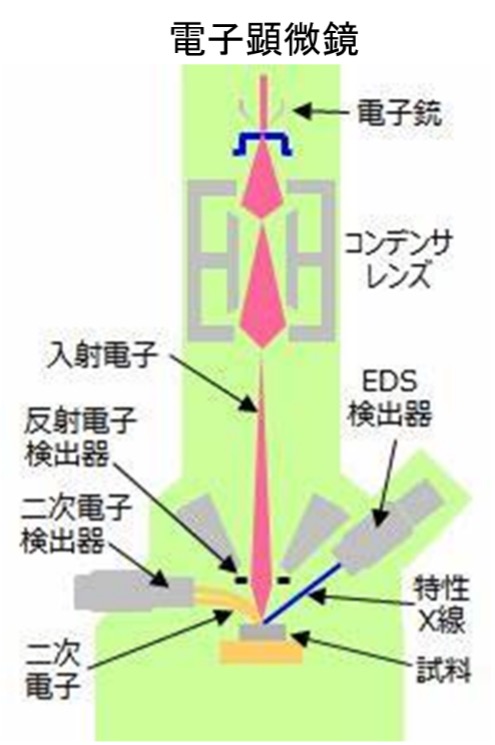

20世紀中期以降、生化学は「クロマトグラフィー」やX線が結晶格子で回折する現象を用いて物質の結晶構造を調べる「X線回折」、外部静磁場に置かれた原子核が固有の周波数の電磁波と相互作用する現象を用いて分子の構造や運動状態などの性質を調べる分析方法である「NMR(核磁気共鳴)分光法」、「放射線同位体標識」、「電子顕微鏡法」、原子および分子の物理的な動きのコンピュターシミュレーション手法で生体分子のモデリングに適用されている「分子動力学シミュレーション」などの、新技術の発展と共に著しい前進をみました。これらの技術は多くの生体分子や細胞の解糖系や酸素呼吸を行う生物全般に見られる生命がエネルギーをつくり出すためのシステムであるクエン酸回路(クレブス回路)などの代謝経路の発見や詳細にわたる分析を可能にしました。

現代生化学研究で最も多くの発見をした、ドイツ系ユダヤ人の医師で生化学者のハンス・クレブス(1900~1981年)が、1932年にアンモニアから尿素を生成する「尿素回路」を、1937年にイギリス人生化学者ハンス・コーンバ―グ(1928~2019年)と共同で酸素呼吸を行う生物全般に見られる好気的代謝である「クエン酸回路」や微生物の一部や植物にみられる生化学的代謝である「グリオキシル酸回路」を発見し、代謝の研究に非常に大きな貢献を遺しました。

クエン酸回路は、解糖によって生じたピルビン酸や脂質の分解によって生じた脂肪酸などから、電子伝達系で利用可能なNADH(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)やFADH2(フラビンアデニンジヌクレオチド)を生み出す代謝経路として重要な役割を果たしています。ミトコンドリアのマトリクスでアセチルCoA由来のアセチル基をCO2にまで完全分解する過程でNADHやFADH2などのエネルギーを生み出す回路のことをいいます。ATP(アデノシン三リン酸)とは、すべての植物・動物・微生物の細胞のなかに存在しているエネルギーが蓄えられている物質のことです。NADHとFADH2は、この生化学反応で補酵素の還元体として働き、主な違いは、酸化的リン酸化の際、NADH分子はATPを3分子生成し、FADH2分子はATPを2分子生成します。

今日、生化学の研究結果は、遺伝学から分子生物学に至るまで、また農学から医学に至るまで多くの分野で応用されています。

しかし、生化学(分子生物学)による生命現象の解明で遺伝を司る神秘的な物質が「DNA」という高分子であることがわかると、化学者はこのDNAを改変したらどうなるだろうという、神の領域に踏み込む興味を持つようになりました。

遺伝子を大掛かりに改変するのが「遺伝子組み換え」です。具体的には、Aという生物のDNAの一部を切り取り、それをBという生物のDNAに継ぎ足すことです。これは昔から「交配」と呼ばれた技術です。しかし、交配には限度があり、自然界での遺伝子組み換えに相当する交配は、種を越えて起きることはありません。犬と猫の間に子供が生まれることは無いのです。しかし、遺伝子組み換えを使えば、そのような「限界」はありません。遺伝子組み換えは、蛇と人間のハーフ、馬と人間の異種交配などという、いわゆる「キメラ」を生み出す可能性が有ります。もしキメラが、毒性を持っていて、しかも強い増殖性を持っているとしたら、これは立派な病原体です。まったく新しい伝染性疾患の誕生と言えます。このようなことが起きてしまったら、取り返しのつかないことになります。そこで各国は遺伝子組み換えの利用はもちろん、その実験にも制限を掛け、許可制で許認可し、その制限を超えないように監視しています。

文献:

ウィキペディア・フリー百科事典

「生化学」「構造生物学」「酵素」「代謝」「フリードリヒ・ヴェーラー」「カール・ノイベルグ」

「フリードリッヒ・ミーシェル」「オズワルド・アベリー」「ジェームズ・ワトソン」

「フランシス・クリック」「セントラルドグマ」「モーリス・ウィルキンス」「アンセルム・ペイアン」

「Jean Francois Persoz」「ルイ・パスツール」「テオドール・シュワン」「ウィルヘルム・キューネ」

「ユストゥス・フォン・リービッヒ」「エドゥアルト・ブフナー」「ジェームズ・サムナー」

「ジョン・ノースロップ」「ウェンデル・スタンリー」「サントーリオ・サントーリオ」「ハンス・クレブス」

「クエン酸回路」「NADH」「FADH2」「ATP」「遺伝子組み換え」「キメラ」

2025年2月7日

「化学の泉」投稿文(その37)/豆知識(はじまりシリーズ)

【セラミックスの歴史】

セラミックスまたはセラミックとは、狭義には陶磁器を指しますが、広義では窯業製品の総称として用いられ、無機物を加熱処理し焼き固めた焼結体を指します。焼結は、固体粉末の集合体を融点よりも低い温度で加熱すると、粉末が固まって焼結体と呼ばれる緻密な物体になる現象をいいます。セラミックスは、金属(酸化鉄を主成分とするセラミックス)や非金属を問わず、酸化物、炭化物、窒化物、ホウ化物などの無機化合物の成形体、粉末、膜など無機固体材料の総称として用いられています。伝統的なセラミックスの原料は、粘土や珪石等の天然物です。なお、鉄や銅などの金属粉末を型で圧縮し、融点以下に加熱する焼結プロセスを通じて製造される焼結金属を除き、一般的に純金属や合金の単体では「焼結体」とならないためセラミックスとは呼びません。

セラミックスは元々焼き物という意味です。セラミックスを構成する素材を指す場合にはセラミックと単数形が正しいのですが、今回は無機粉末を焼き固めたものとしてセラミックスも素材のセラミックも区別しないで「セラミックス」と呼称します。

土器は、おもに非常に細かい粒の土である粘土からつくります。粘土は、水を加えて練り合わせると適当な粘り気を持ち、さまざまな形にすることができます。それを火で焼くと粘土粒子の一部が融け、粘土粒子同士が接着して硬くなり土器ができあがります。

セラミックスの語源である「焼き固める」技術が最初に使われたのは、中石器時代(紀元前2万年~紀元前1万2千年頃)の土器の製造でした。日本では一般に、粘土を窯(かま)で焼かず、野焼きによって600~900℃程度で焼いた器を「土器」と称し、主原料に陶土を用い800~1300℃で焼いた「陶器」や主原料に陶石を用い1200~1400℃で焼いた「磁器」と区別しています。人類は火を使うようになると、食べ物を直接火で焼いたり、灼熱した石で焼いたりしました。その後、土をこねて器の形にして焼き固めたものを食物の保存容器として、また、煮炊きの容器として使われるようになりました。煮炊きすることによって、肉などは、やわらかくうま味が出て消化しやすくなり、キノコや堅果・根茎などは渋みやあくが抜け、やわらかくなりました。最も重要なことは病原菌を殺菌できたことでした。土器は、人類最初の「工業製品」とも言えます。土器が発明されたのは、中国江西省では2万年前、極東ロシア、中国南部では1万5千年前のことでした。

日本の焼き物は縄文土器から始まります。およそ1500年前からは「ろくろ」を利用し、窯を使って土器を焼くという技術が中国から日本に入ってきました。約1300年前には釉薬(ゆうやく)を用いるようになり、焼き物に色を付けることができるようになりました。そして、1951年に、焼き物の世界にも工業化の波が押し寄せ、トンネル窯で大量に焼き上げられるようになりました。

世界史で四大文明とは、エジプト、メソポタミア、インド、中国に発祥した古代文明の総称です。それぞれ、ナイル川、ティグリス・ユーフラテス川、インダス川、黄河の大河流域で起こりました。このうち、インダス文明(紀元前3千年~紀元前1千5百年頃)の特徴は、ハラッパー遺跡やモヘンジョ・ダロ遺跡にみられるきわめて綿密に計算された都市計画に基づいた焼成レンガで建てられた建造物群です。

レンガが建築材料として使用されるようになったのはメソポタミア文明の時代からです。紀元前4千年頃からの約千年間は、太陽のもとで乾燥させた日干しレンガが使用されていました。日干しレンガには、風雨にさらされると土に帰ってしまうという欠点がありました。インダス文明では焼成レンガを使っていたので、日干しレンガよりずっと丈夫で、耐水性もありました。インダス文明の滅亡は世界史の大きな謎の一つです。原因には諸説あり、たとえば「膨大な焼成レンガをつくるために過剰に森林が伐採され、大洪水の原因の一つになった」などの自然環境悪化説などがあります。インダス文明の後、インド北部は、アーリア人によるハラッパー農耕文化に変わっていきました。おそらくはインダス文明は完全に途絶えて終わったのではなく、様々な面で後のインド亜大陸の文化の大きな源流となっているのだろうと考えられます。

窯の使用は、焼き物の高温・長時間の焼成を可能にしました。窯は内部を耐火物、外側を断熱材で覆い、物質を高温で加熱できる装置です。焼成温度が高いと、原料の土中の長石や石英などの鉱物が融けて釉薬をかけた状態となり、ガラス質の光沢が出てとても硬くなります。粘土や石英、長石などを原料にして、高温で焼き固めたものが陶磁器といわれます。陶器は「土物」ともいわれ、粘土を原料として比較的低温(800~1300℃)で焼き上げたもので、磁器と比べると密度が低く割れやすいため、肉厚に仕上げられています。表面に釉薬をかけて焼くことが多く、釉薬がかかった部分はガラス質でツルッとしています。素朴で土の質感が残るものが多く、磁器より熱伝導率が低いので熱くなりにくく冷めにくいのが特徴です。

磁器は「石物」ともいわれ、おもに石の粉末を練ったものを原料とし高温(1200~1400℃)で焼き上げたものです。高温で焼くため生地が硬く焼き締まり強度があるため、陶器より薄肉につくることができます。素地が白く表面がなめらかなため、鮮やかで細かな絵付けが映えます。磁器のうち、白磁は中国の南北朝時代の北斉(550~577年頃)に始まり、唐代(618~907年)に発達し、宋代(960~1279年)に最盛期を迎えました。カオリン(白陶土)、石英、長石などを原料にした粘土で、1300℃台の高い温度で焼成してきれいな白色の硬質磁器をつくりました。できあがったものは、強くて、軽くて、透明感を持ち、きわめて滑らかな美しい器になりました。そのため、中国の陶磁器は宋・明・清の時代(960~1912年)を通して重要な輸出品となり、遠く西アジア、ヨーロッパにも運ばれました。特にインド洋を経てイスラム圏に運ばれたルートは「陶磁の道」と呼ばれていました。

ヨーロッパでは、列国の王侯貴族や事業家が、作り出せない硬質磁器の製法をやっきになって見つけだそうとしました。なかでもドイツのザクセン選帝候アウグスト強王(1670~1733年)は、収集した磁器で城館を飾っただけでなく、ドイツ人の錬金術師ヨハン・フリードリッヒ・ベトガー(1682~1719年)を幽閉して、「磁器製法を見つけないと命はない」と命じました。ベトガーはさまざまな白い鉱物で試作を繰り返し、古都マイセン近郊のザイリック鉱山の露天掘りで採掘できるケイ酸塩鉱物の一種であるカオリン[Al4Si4O10(OH)8]を使って、磁器に近いものを作り上げ、1709年には白磁製法を解明しました。こうして1710年に西洋白磁のトップに君臨する、ヨーロッパ初の硬質磁器窯「マイセン」が誕生しました。

1700年代まで、陶工が一つ一つ丁寧に、多彩な色の陶器を手作りでつくっていました。同じものを注文しても、同じ形、同じ色にできる保証はありませんでした。1760年代のはじめに、現在も世界最大の陶器メーカーの一つである「ウェッジウッド社」の創設者で知られる、イギリス人の陶芸家で事業家のジョサイア・ウェッジウッド(1730~1795年)は、発色が安定した、化学的な上質で完全に再生可能な陶器づくりを完成させました。ウェッジウッドの製品は、1766年には、イギリス王室御用達製品としての「クィーンズ・ウェア」の名を与えられ、ヨーロッパ中の王侯貴族を魅了しました。その息子は「進化論」を提唱した自然科学者のチャールズ・ダーウィン(1809~1882年)で、生涯にわたって生活に不自由なく、研究生活に没頭しました。進化論は生物の進化の理解に多大な貢献をし、自然科学に革命を起こすにとどまらず、政治・経済・文化・社会・思想に多大な影響をもたらしました。ウェッジウッドは、言い換えれば、科学や社会の発展に大いに貢献したとも言えます。

セラミックス系接着剤の一つであるセメントは、石灰石、ケイ石、酸化鉄、粘土を細かく粉にして混ぜ合わせ、大きな回転炉で1450℃に加熱して粒状の塊である「クリンカー」にして、それに石膏を3~5%加えて、粉末状に粉砕したものです。これを水で練って固めたものがコンクリートです。エジプトのピラミッド構築(紀元前2600年頃~紀元前300年頃)での石灰セメントの使用が最初といわれています。

古代ローマ時代(紀元前509年~476年)においても、ナポリ郊外のポッツオーリで採掘した、火山によって岩石が高温に加熱され噴気口から出て蓄積していた岩石粉末に石灰と石を混ぜた、火山灰セメントが使われていました。建築後2000年になるパンテオンのドームは、世界最大の無筋コンクリートドームです。しかし、ローマ人がコンクリートを作るのを止めてから1000年以上、コンクリートの建物が建てられることはありませんでした。この技術が失われた理由は現在も謎のままです。

1824年にイギリス人のセメント製造業者ジョセフ・アスプディン(1778~1855年)がポルトランドセメントの特許を取得しました。ポルトランドセメントは、石灰石、粘土、珪酸原料、酸化鉄原料等のセメントの原料を、ロータリーキルン等の焼成窯の中で1500℃程度まで昇温焼成しその後急冷したクリンカーに適量の石膏を混合・粉砕して製造されました。

ちなみに、コンクリートは押しの力には強いが、引っ張りやねじれの力には弱く、建物やダムなどの建築材料には鋼の棒と組み合わせて用いられます。鉄筋コンクリートが使われるようになったのはヨーロッパで産業革命が始まった18世紀中期から19世紀のころでした。

陶磁器、焼成レンガなどの耐火物、セメントなど、天然の鉱物である石や粘土を整形し、窯を用いて高温で焼いた製品全般をセラミックスと呼びます。錆びない、熱に強い、硬い、望む形に作れる、薬品に侵されにくいなどの性質を生かして、多くの物質がセラミックス化されてきました。

最近では精製した原料を用いて耐熱性や硬度以外の新しい性質を備えたセラミックスが、広く使われるようになっています。このため、現在では「非金属の無機材料で製造工程において高温処理を受けたもの」全般をセラミックスと呼ぶようになりました。

19世紀半ばにアメリカ人の発明家トーマス・エジソン(1847~1931年)が電灯を、イギリス人の発明家アレクサンダー・グラハム・ベル(1847~1922年)が電話を発明し、電気の時代と呼ぶにふさわしい時代が訪れ、長い間、「器(うつわ)」として使われてきた「焼きもの」は、その時代にふさわしい新しい役割を果たしていきました。焼きものには電気を通さない性質があります。同じく電気を通さない性質を持つ紙や木材と比べ、焼きものは、気温や湿度といった外的環境が変わっても性質そのものが変化しにくい傾向、つまり、高い信頼性を持っています。また、1万年以上の焼きものの歴史を通じ、さまざまなカタチを実現する造形技術もあります。こうして、焼きものは碍子や絶縁材料など、送電線から家庭で使用するさまざまな製品の部位に至るまで広く使われるようになり、電気を使いやすくするための大切な材料となりました。

20世紀に入るとラジオ放送の開始、テレビ放送の開始、トランジスタの発明などエレクトロニクスの時代を迎え新しいセラミックスが、その時代を支えました。まず使われたのが、20世紀前半の大型真空管用セラミックスです。無線機器に使用され、高い周波数で使用しても高い出力が得られるセラミックスの特性はほかの材料では代替できませんでした。また、材料としてのセラミックスも大きな進歩を遂げました。天然の原料に加えて人工的に合成した原料が使われ始めたほか、金属材料と強固に接合するための技術も開発され、現在のファインセラミックスに大きく近づいて行きました。

エレクトロニクス時代の中核的な部品は「半導体」です。現代の基幹産業と呼ばれる半導体産業を支えたのもセラミックスでした。戦後(1945年以降)すぐにアメリカでトランジスタやICが開発されましたが、当時、外部からの湿気や強い光などに対して極端に弱く、そのままでは産業用に使用することはできませんでした。トランジスタやICの電気的な特性はそのままに、外部からの湿気や光を遮断することができたのが、セラミックパッケージでした。このパッケージがあってはじめて半導体は広く使われるようになったといっても過言ではありません。

電子部品として、コンデンサーやインダクターを小型化したのもセラミックスです。20世紀の半ばから、セラミックスの持つ誘電性や磁性などの特性を大きく改良したセラミックスが次々に開発され、電子部品は急速に小型化、高性能化を図ることができるようになりました。ひいては、電子機器そのものの小型化に、セラミックスはたいへん貢献したと言えます。コンデンサーをセラミックスでつくることがなければ、現在のようなポケットに入るスマートフォンの存在はなかったはずです。今、スマートフォンには1台あたり600個以上のセラミックコンデンサーが使われています。

精選または合成された原料粉末を用いて、管理された工程でつくられる高精度の工業用材料として、従来の焼きものとは一線を画した「ファインセラミックス」がこの時代に誕生しました。なお、高い精度や性能が要求される電子工業などに用いられるセラミックスを、ファインセラミックスと呼び、一般的なセラミックスと区別することがあります。

ファインセラミックスは、原料の種類や合成方法、これまで確立してきた豊富な製造工程などにより、いろいろな特性を創出することが可能です。そのために、エレクトロニクス産業に限らず、多様な産業においても利用することができるようになり、新素材の旗手ともいうべき存在となりました。軽くて剛性が高くかつ薬品などに侵されにくい性質を利用し、数メートルにおよぶ大型サイズのファインセラミックスが半導体製造装置や液晶製造装置に、また、信頼性が高くかつ金属との組み合わせが容易なことから自動車用部品に使用されています。誘電特性や圧電特性を利用した小型で高性能なセラミックコンデンサー、セラミックフィルタやセラミック発振子など多くの電子部品の機能をつくる基盤の材料となっています。ほかにも、磨耗しない性質を生かして繊維産業に使われるなど多くの産業の中の基幹部品としても活躍しています。

私たちの生活の中で、セラミックスとしてすぐ目に付くものは、例えば包丁や皮むき器の刃があげられます。これらは、ジルコニア(二酸化ジルコニウム[ZrO2])を原料とし、ダイヤモンドに次ぐ硬さを持ち、頑丈で粘りのある性質を利用しています。セラミックスの刃のナイフ類は金属製品と比較して錆びにくく、切れ味も長持ちし、食べ物の匂いが移りにくいといった特徴があります。

1888年、ハンガリー人化学者カール・ヨーゼフ・バイエル(1847~1904年)が、ボーキサイトからアルミナを抽出するバイエル法を発明しました。アルミナ(酸化アルミニウム[Al2O3])は、窒化ケイ素[Si3N4]と同様に耐熱性、耐摩耗性、絶縁性といった優れた性質を備えているので、これを利用して、IC基板、切削工具、軸受け、ノズルなどに、窒化ケイ素は自動車のエンジン部品、ベアリング、切削工具などに利用されています。

また、ジルコニアは融点が2700℃と高いため、耐熱性セラミックス材料です。酸素センサーとしてはたらくので酸素濃度の測定に用いられて、自動車エンジンの燃焼の向上、排ガスの浄化の最適な燃焼条件の設定などの用途に利用されています。なお、立方晶ジルコニアは、透明でダイヤモンドに似て高い屈折率を有することから、宝飾品としても用いられています。

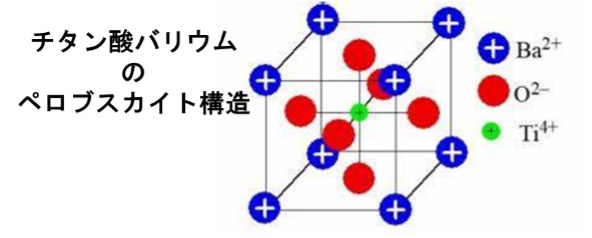

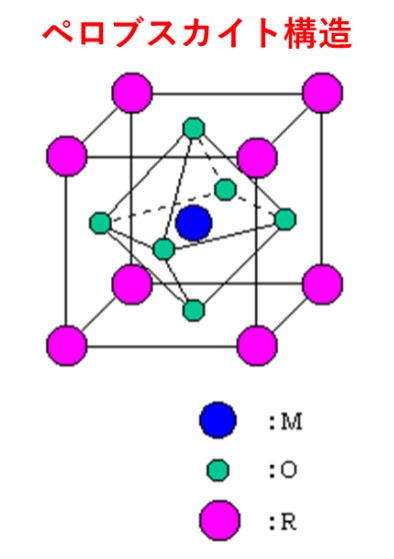

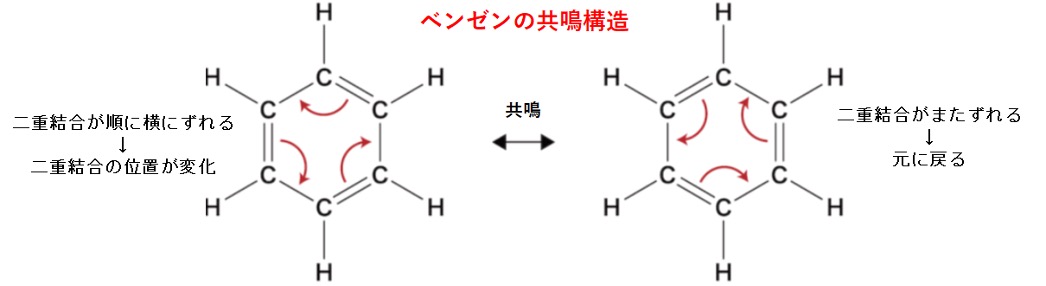

チタン酸バリウム[BaTiO3 ]は、第二次世界大戦(1939~1945年)の最中に、アメリカ、ソ連、日本で独立して発明されました。1942年にアメリカ合衆国のウェイナー(E.Wainer;生没年不詳)とサロモン(A.N.Salomon;生没年不詳)、1944年に日本では逓信省電気試験所の小川建男(生没年不詳)と和久茂(生没年不詳)が、同じく1944年にソビエト連邦のウル(B.M.Vul;生没年不詳)とゴールドマン(L.M.Goldman;生没年不詳)によって、発明されました。立方晶系の単位格子をもち、立方晶の各頂点に金属[Ba2+]が、体心に金属[Ti4+]がそれぞれ位置し、金属[Ti4+]を中心として酸素[O2-]が立方晶の各面心に位置するペロブスカイト構造をもつ人工鉱物で、極めて高い比誘電率を持つことから積層セラミックコンデンサーなどの誘電体材料として広く使用されている代表的な電子材料の1つです。

チタン酸ジルコン酸鉛[Pb(Zr、Ti)O3]は、三元系金属酸化物であるチタン酸鉛とジルコン酸鉛の混晶で、電圧素子や電圧振動子、超音波洗浄機、赤外線センサーに、酸化スズ[SnO2]は可燃性ガスのセンサーとして利用されています。

炭化ケイ素[SiC]は、ダイヤモンドとシリコンの中間的な性質を持ち、硬度、耐熱性、化学的安定性に優れることから、研磨材、耐火物、発熱体などに、また半導体でもあることから電子素子の素材にも使われています。窒化ケイ素[Si3N4]は、優れた硬度、力学的特性からベアリング、タービンブレード、切削工具などに応用されています。

蛍石(フローライト)は、主成分がフッ化カルシウム[CaF2]で、望遠鏡や写真レンズ(特に望遠レンズ)など、高性能化のための特殊材料として現在ではキーパーツとなっています。また、アルミナ、ジルコニア、歯や骨の主成分であるハイドロキシアパタイト(水酸化リン酸カルシウム[Ca5(PO4)3(OH)])などは、バイオセラミックスとして人工関節、人工歯根、人工骨などにも用途が広がっています。

セラミックスは容器の形になっただけで無く、かわら、土管、タイル、レンガなどの建築材料や、台所の流し、トイレの便器などの衛生用にと様々な形になりました。コンクリートをつくるセメントとして、鉄筋コンクリートやダムなど社会の土台にもなりました。そして、高性能のファインセラミックスまで、ずいぶんと進歩しました。今後も様々な種類と用途が研究・開発されていくことでしょう。

加えて、セラミックスは金属やプラスチックと比べると、「最後には土に戻る」という大きな利点があります。製品を壊して、ばらばらにした後に粉砕して粉々にすると、ついには土に戻ります。セラミックスはリサイクルに適しています。

文献:

ウィキペディア・フリー百科事典

「セラミックス」「中石器時代」「土器」「陶器」「磁器」「インダス文明」「煉瓦」

「アウグスト2世 (ポーランド王)」「ヨハン・フリードリッヒ・ベトガー」「マイセン」

「ジョサイア・ウェッジウッド」「チャールズ・ダーウィン」「セメント」「ジョセフ・アスプディン」

「ポルトランドセメント」「トーマス・エジソン」「アレクサンダー・グラハム・ベル」「半導体」

「コンデンサー」「ファインセラミックス」「ジルコニア」「バイヤー法」「酸化アルミニウム」「窒化ケイ素」

「チタン酸バリウム」「ペロブスカイト構造」「チタン酸ジルコン酸鉛」「酸化スズ」「炭化ケイ素」「蛍石」

「水酸燐灰石」

2025年1月1日

「化学の泉」投稿文(その36)/豆知識(はじまりシリーズ)

【分析化学の歴史】

分析化学とは、試料中の化学成分の種類や存在量を解析したり、解析のための目的物質の分離方法を研究したりする化学の分野です。得られた知見は社会的に医療・食品・環境など、広い分野で利用されています。

試料中の成分判定を主眼とする分析を「定性分析」といい、ある試料にどんな成分が含まれているかを調べることです。成分が何であるかを明らかにすることを「同定」といい、化合物の構造決定を行うことも含まれています。

定性分析には、「1.試料に含まれている成分が推定されていてそれを確認する場合」と「2.成分についてまったく情報のない試料に含まれている成分を決定する場合」の2つに大きく分けられます。

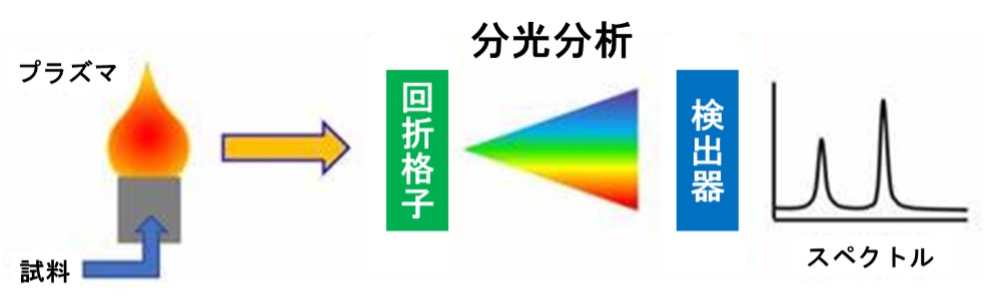

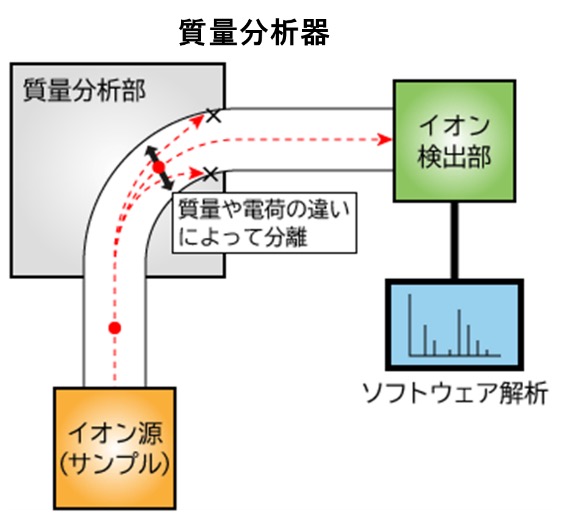

「1.」の試料成分が推定されている場合、試料中の成分が、推定される成分に特異的な性質を持つことを確認します。このとき、推定成分の性質を測定するために純粋な推定成分とわかっている試料を使うことがあります。これを標品、標準試料、標準サンプルなどといいます。試料の各種分光法のスペクトルを測定し、標品と同様のピークが見られるか、試料のクロマトグラフィーを行い標品と同じ保持時間で溶出するか、検出試薬と反応させた時に標品と同じように沈殿や呈色(ていしょく)を生じるか、といったことを確認します。物質に赤外線を照射し、透過光あるいは反射光を分光することでスペクトルを得て、対象物の特性を知る「赤外分光法(IR)」、外部静磁場に置かれた原子核が固有の周波数の電磁波と相互作用する現象を用いて分子の構造や運動状態などの性質を調べる「核磁気共鳴分光法(NMR)」、分子をイオン化し、そのイオンが受ける力である質量電荷比(質量mと電荷Zの比;m/Z)を測定することによってイオンや分子の質量を測定する「質量分析法(MS)」、X線が結晶格子で回折する現象を用いて物質の結晶構造を調べる「粉末X線回折法」などのスペクトルは分子構造や結晶構造に極めて特異的であり、既知データとの比較によりそれだけで物質が判明してしまう場合もあります。このような場合は標品の測定を行うことなく、成分の推定と確認の段階を同時に行うことが可能です。

「2.」の試料成分を同定する場合、まず、成分の推定を行い、さらにその推定される成分の特異的な性質を確認します。蛍光X線分析、原子発光分析法などによる元素分析。赤外分光法、磁気共鳴分光法、質量分析法などのスペクトルを測定し、それらから得られた情報と矛盾しない成分を推定します。もし、試料が複数の成分の混合物と考えられる場合には、クロマトグラフィーなどにより、各成分を分離して再び各成分についての推定を行います。そして、推定した成分の標品と同じ特異的な性質が見られるかを確認します。

定性分析は、分析したい対象と同定したい物質分類のレベルに応じて、使われる技術や戦略が異なります。現在の化学の最も基本的考え方では、分子やイオンや結晶単位など一定単位の中の原子の種類と数と配置が同じ試料は同じ種類の物質と見なされます。ゆえに、物質の同定とは、最も詳しいレベルでは分子やイオンや結晶単位など一定単位の中の原子の種類と数と配置を特定することと同義です。しかし、必ずしもそこまで詳しいレベルでの分析を意味しない場合も多くあります。

試料中の特定成分の量あるいは比率の決定を主眼とする分析を「定量分析」といい、試料中にある成分量を決定するために実施する化学分析です。試料中の成分が未知である場合は、定量分析に先立って定性分析を実施します。成分量を明らかにすることを「定量」といい、古典的には成分の重量を測定する「重量分析」、容量を測定する「容量分析」、化学変化による色調変化を比較測定する「比色分析」の3つの分析方法に分類されます。

重量分析と容量分析は物理的な物理量を直接測定し物質量を決定しますが、比色分析は予め、含量を精密に決定した基準試料を複数用意して化学変化の度合を未知試料と比較して間接的に決定します。

重量分析では、測定に先立って成分の分離を行い、その後質量を計測する必要があります。たとえば、試料中の塩化物イオンに硝酸銀を加えて塩化銀としてすべて沈澱させ、生成した塩化銀を濾過で分離捕集して乾燥重量を測定します。あるいは元素分析では炭素、水素、窒素量は重量分析で決定します。

容量分析は分離精製した気体の体積測定も含まれますが、通常は滴定法による滴下した容量を測定することを意味します。すなわち、滴下容量は試料中の成分の当量に比例するので、容量から当量を換算して成分量を決定します。

今日の機器分析では色調以外にも、電気、光学的強度、磁気、熱、放射能など多彩な物理量を測定することで定量分析が可能ですが、それらも比色分析同様に基準試料の応答と比較することで間接的に物質量を決定します。測定する物理変化量と物質量の間に、線形なグラフが成立する場合は検量線により、基準試料の空隙を補完することで精密に定量することが可能です。

今日では成分分離に高速液体クロマトグラフィー法を用い、量測定に各測定器を組み合わせた分析機器が定量分析用機器の主流になっています。

近代以前の化学と錬金術との差が明瞭でない時代には、外見や味の感覚的情報、密度や硬度、融点など物理的性質、酸やアルカリとの反応性、指示薬による比色分析または沈殿法による比濁分析など、経験的に蓄積された知識によって定性分析が行われていました。

18世紀に「近代化学の父」と称され質量保存の法則を発見したフランス人化学者アントワーヌ・ラヴォアジエ(1743~1794年)や気相の酸素の単離に成功して酸素の発見者とされるイギリス人自然哲学者ジョゼフ・プリーストリー(1733~1804年)らの研究によって、化学物質の本質的な構成要素である元素が徐々に発見されました。

19世紀前半に電磁気学や電気化学の分野での貢献で知られているイギリス人の化学者で物理学者のマイケル・ファラデー(1791~1867年)らによって電気分解の研究が進められ、多くの元素が単体として得られるようになり、元素の発見がさらに加速されました。

1704年にイギリス人自然哲学者アイザック・ニュートン(1642~1727年)が著書「光学」で光を分散・屈折・全反射・複屈折させるための光学素子である「プリズム」を最初に紹介しました。

1802年にイギリス人の化学者で物理学者のウイリアム・ウォラストン(1766~1828年)により、太陽光をプリズムに通して得られる分光スペクトルのなかに、太陽の元素により吸収されてできる暗線(フラウンホーファー線)のあることが報告され、18世紀から19世紀において、スペクトルを研究する分野として分光学が確立しました。19世紀後半、ウォラストンは、自らが改良したブンゼンバーナーを利用してセシウムやルビジウムを発見したドイツ人化学者ロベルト・ブンゼン(1811~1899年)とともに分光学研究に取り組み、太陽光スペクトルの暗線がナトリウムのスペクトルと同じ位置に見られることを明らかにしました。

分光学的方法により太陽の構成元素を同定できることを示したドイツ人物理学者グスタフ・キルヒホフ(1824~1887年)によって分光法が発展され、スペクトルから化学分析ができるようになりました。

19世紀後半から20世紀初頭にかけては、分析化学にとって重要な発見が続けられた時代でした。

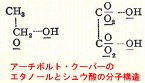

1849年には、炭疽菌や結核菌、コレラ菌の発見者で、細菌培養法の基礎を開発したドイツ人の医師で細菌学者のロベルト・コッホ(1843~1910年)と共に、ワクチンの予防接種を開発し「近代細菌学の開祖」と呼ばれたフランス人の生化学者で細菌学者のルイ・パスツール(1822~1895年)が酒石酸の研究から、酒石酸の分子は非対称な形をしており、左手の手袋と右手の手袋のように、互いに鏡像の関係にある2種類の形が存在するという「キラリティー」の存在を光学分割により初めて実証しました。

19世紀には、いくつかのイオンの質量電荷比(質量mと電荷Zの比;m/Z)が電気化学的な方法によって測定されました。電子の質量電荷比は、1890年までにドイツ系イギリス人物理学者アーサー・シュスター(1851~1934年)によって測定され、さらに1897年にオランダ人物理学者ピーター・ゼーマン(1865~1943年)、ドイツ人地球物理学者エミール・ヴィーヘルト(1861~1928年)、イギリス人物理学者ジョセフ・ジョン・トムソン(1856~1940年)によって測定されました。この測定によって、電子が、実は電荷と質量をもった粒子であることが強く示唆され、その質量電荷比が、水素イオン[H+]よりもはるかに小さいものであることが示されました。

1886年、ドイツ人物理学者オイゲン・ゴルトシュタイン(1850~1930年)は、低圧力下でのガス放電において、陰極から陽極へ移動する負に荷電した陰極線とは逆方向である、陽極から穴のあいた陰極のチャネルを通って離れていく線を観察しました。ゴルトシュタインは、これらの正に荷電した陽極線を「カナル線」と呼びました。

ドイツ人物理学者ヴィルヘルム・ヴィーン(1864~1928年)は、強力な電場あるいは磁場がカナル線を偏向させることを発見し、1899年に陽極線を質量電荷比に応じて分離させる平行電場および磁場を持つ装置を組み立て、分子に高電圧をかけ、真空中で試料をイオン化して静電力によって装置内を飛行させ、イオンを電気的・磁器的な作用等により質量電荷比に応じて分離し、それぞれのイオンを検出することでマススペクトルを得る「質量分析法の原理」を発見しました。その後、1913年にジョセフ・ジョン・トムソンは、ヴィーンの装置を改良し、圧力を減らすことで質量スペクトルグラフを作り出し、イオンの質量電荷比を、彼がパラボラスペクトログラフと呼んだ装置で測定しました。今日では、この質量電荷比を測定する装置を「質量分析器」と呼んでいます。

1906年にイタリア系ロシア人植物学者ミハイル・ツヴェット(1872~1919年)がクロロフィルの研究過程で「クロマトグラフィーの原理」を発見し、これらは分析化学へと応用されました。

1895年にドイツ人物理学者ヴィルヘルム・レントゲン(1845~1923年)がX線を発見しました。1912年にドイツ人物理学者マックス・フォン・ラウエ(1879~1960年)が硫化亜鉛結晶によるX線回折現象を発見し、続く1913年には、父親であるイギリス人物理学者ヘンリー・ブラッグ(1862~1942年)とその息子のイギリス人物理学者ローレンス・ブラッグ(1890~1971年)によってブラッグの法則が発表され「X線回折」による構造解析に理論的な基礎が確立されました。1916年にはオランダ人の物理学者で化学者のピーター・デバイ(1884~1966年)とスイス人物理学者パウル・シェラー(1890~1969年)が粉末試料から構造を解析する「デバイ-シュラー法」を発表し、X線回折による構造解析が広く行われるようになりました。

その後、オーストリア系イギリス人化学者マックス・ペルーツ(1914~2002年)による重原子同型置換法や分子の結晶構造の決定に新しい数学的方法を導入したユダヤ系アメリカ人数学者ハーバート・ハウプトマン(1917~2011年)による直接法などの開発、さらには放射光やコンピューターの進歩により、X線回折法は複雑な結晶にも適用が可能となりました。20世紀中頃には、X線回折法は構造生物学においても広く用いられるようになり、1953年のイギリス人の物理学者で結晶学者のロザリンド・フランクリンによるDNAのX線回折写真は、二重螺旋構造解明に重要な寄与をしたことが知られています。

1927年に磁場の電子線に対するレンズ作用を実験で示したのは、電子光学の創始者と呼ばれるドイツ人物理学者ハンス・ブシュ(1884~1973年)でした。

1925年、フランス人理論物理学者ルイ・ド・ブロイ(1892~1987年)によって電子の波動性が提唱されると、この考え方に基づいて1931年にドイツ人物理学者エルンスト・ルスカ(1906~1988年)とドイツ人電気技術者マックス・クノール(1897~1969年)によって最初の電子顕微鏡である、観察対象に電子線をあて、透過してきた電子線の強弱から観察対象内の電子透過率の空間分布を観察する「透過型電子顕微鏡(TEM)」が発明されました。さらにルスカは性能を高め、この功績で1986年にノーベル物理学賞を受賞しました。ドイツの電気メーカーであるシーメンス社の科学ディレクターだったドイツ系アメリカ人電気技術者ラインホルト・ルーデンベルク(1883~1961年)が1931年に「透過型電子顕微鏡(TEM)」の特許を取得し、1938年に電子顕微鏡を売り出しました。

観察対象に電子線をあて、そこから反射してきた電子(または二次電子)から得られる像を観察する「走査型電子顕微鏡(SEM)」は、1937年にドイツ人物理学者マンフレート・フォン・アルデンヌ(1907~1997年)によって開発され、さらに加速電圧の向上などにより短波長の電子線によって性能は向上しています。電子顕微鏡の開発により、光学顕微鏡の限界を超えて分解能が格段に向上したことで、原子などを観察することが可能になり、極微構造の観察手法として欠かすことのできない機器として1950年代から多くの分野で活用されています。

1938年にはアメリカ人物理学者イジドール・イザーク・ラービ(1898~1988年)が「核磁気共鳴(NMR)」を発見しました。原子番号と質量数がともに偶数でない原子核は「0」でない核スピン量子数と磁気双極子モーメントを持ち、その原子は小さな磁石と見なすことができます。磁石に対して静磁場をかけると磁石は磁場ベクトルの周りを一定の周波数で歳差運動します。原子核も同様に磁気双極子モーメントが歳差運動を行います。この原子核の磁気双極子モーメントの歳差運動の周波数はラーモア周波数と呼ばれ、この原子核に対してラーモア周波数と同じ周波数で回転する回転磁場(電磁波)をかけると磁場と原子核の間に共鳴が起こります。この共鳴現象が核磁気共鳴と呼ばれます。ユダヤ系スイス人物理学者フェリックス・ブロッホ(1905~1983年)らによる改良を受けて、核磁気共鳴を用いて分子の構造や運動状態などの性質を調べる分析方法である「核磁気共鳴分光法(NMR)」が開発され、有機化学には欠かせない分析法へと発展していきました。

1982年には、アメリカのテクノロジー関連企業であるIBM社のドイツ人物理学者ゲルト・ビーニッヒ(1947年~生存)らによって、先端を尖らせた探針(プローブ)を用いて、物質の表面をなぞるように動かして微少な電流 (トンネル電流)を利用して表面状態を拡大観察する「走査型トンネル顕微鏡(STM)」が発明されました。これをもとに原子間力を利用する「原子間力顕微鏡(AFM)」をはじめとする多くの走査型プローブ顕微鏡が開発され、今日のナノテクノロジーの隆盛を支える重要技術となっています。

現在では、走査型プローブ顕微鏡は磁器ディスクの表面粗さ測定、DVDのスタンパーなど0.1μm前後の凹凸を測定する用途には不可欠な測定機器となっています。また、絶縁性の試料や水分を含んだ生体試料などの評価にも用いられています。

分析化学で得られた知見は、医療・食品・環境・ナノテクノロジーなど、社会的な幅広い分野で利用されています。

文献:

ウィキペディア・フリー百科事典

「分析化学」「定性分析」「定量分析」「アントワーヌ・ラヴォアジエ」「ジョゼフ・プリーストリー」

「マイケル・ファラデー」「アイザック・ニュートン」「ウイリアム・ウォラストン」「ロベルト・ブンゼン」

「グスタフ・キルヒホフ」「ロベルト・コッホ」「ルイ・パスツール」「キラリティー」

「ヴィルヘルム・レントゲン」「ヴィルヘルム・ヴィーン」「質量分析法」「ミハイル・ツヴェット」

「クロマトグラフィー」「ヘンリー・ブラッグ」「ローレンス・ブラッグ」「X線回折」「ルイ・ド・ブロイ」

「エルンスト・ルスカ」「マックス・クノール」「電子顕微鏡」「走査型電子顕微鏡」「透過型電子顕微鏡」

「イジドール・イザーク・ラービ」「核共鳴」「フェリックス・ブロッホ」「核磁気共鳴分光法」

「ゲルト・ビーニッヒ」「走査型トンネル顕微鏡」「原子間力顕微鏡」「走査型プローブ顕微鏡」

2024年12月5日

「化学の泉」投稿文(その35)/豆知識(はじまりシリーズ)

【タバコの歴史】

アルカロイドは、窒素原子を含み、ほとんどの場合塩基性を示す天然由来の有機化合物の総称です。多くのアルカロイドは他の生物に対して有毒で娯楽のための麻薬としての使用が知られていますが、しばしば薬理作用を示し医薬としても用いられています。また幻覚儀式において使用されています。よく知られるアルカロイドには、ニコチン、カフェイン、コカイン、モルヒネなどがあります。

ニコチンは、主にタバコの葉に含まれています。揮発性の無色の油状液体で、生体に対し強い依存性が有ります。現在、ニコチン依存症によるタバコの喫煙者だけでなく、その副流煙の受動喫煙者の健康に対しても公衆衛生上の大きな問題となっています。

ニコチンは、昆虫に食べられることを抑制するために、タバコ植物が作り出す毒物です。ナス・トマト・ジャガイモなど、ナス科の植物でもしばしば見られる物質ですが、タバコ以外の種ではその含有量は極少量です。

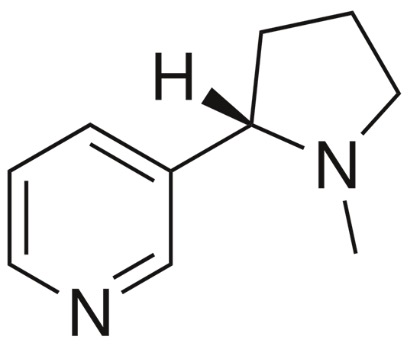

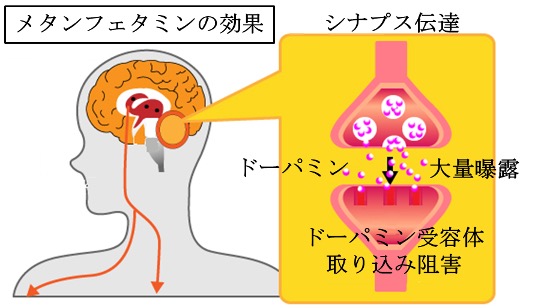

タバコの乾燥葉には、ニコチンが1~6%程度含まれています。ニコチンはアルカロイドの一種で猛烈な神経毒性を持っています。ニコチンは、骨格筋および脳に存在するニコチン性アセチルコリン受容体の受容体分子に働いて神経伝達物質やホルモンなどと同様の機能を示す「アゴニスト」として振る舞い、主に脳内の受容体に対して結合し、神経伝達物質である運動調節、ホルモン調節、快の感情、意欲、学習などに関わる「ドーパミン」、ストレス反応の中心的役割を果たし危機回避するための闘争や逃走反応において重要な役割を果たす「アドレナリン」、空腹、スリル、疼痛、母性、性行動、欲望が満たされた時に得られる快の感覚である報酬系と関係している「βエンドルフィン」の放出が促進されます。

ニコチンは、ニコチン性アセチルコリン受容体を介して、その薬理作用により毛細血管を収縮し、血圧を上昇させ、縮瞳(しゅくどう)、悪心、嘔吐、下痢、などを引き起こします。また、頭痛、心臓障害、不眠などの中毒症状、過量投与では嘔吐、意識障害、けいれんを起こします。

ニコチンの急性致死量は、イヌにおける半致死量からヒトにおける致死量は成人でタバコ20~40本程度の500~1000mgと推定されています。特に乳児や幼児のタバコの誤食によるニコチン中毒事故が多いので注意が必要です。従来、小児の致死量はタバコ1本(約25mg)とされてきましたが、誤食した小児の80%が無症状で死亡例がないために、現在では医療処置が胃洗浄から経過観察へと対応が変わってきました。

タバコはナス科タバコ属の南アメリカの熱帯原産の植物です。栽培種としては一年草として扱われていますが、原産地ではもともと多年草です。

タバコの種子の形状は回転楕円体で、重量は約50μgです。タバコの種子は光を感知するため発芽には太陽光が必要で、発芽温度は25℃です。成長すると茎は直立して草丈はおよそ2mになります。茎は繊維質で、薪などの代わりとして炊事などに利用されてきましたが、電気やガスの普及に伴い利用価値は無くなっており、そのまま次期の肥料として畑に廃棄されます。

葉は約30cmの大きさの楕円形です。葉は30枚から40枚が着生し、このうち、葉タバコとして採取するのは約60%です。これは葉の位置によってニコチンの含有量が異なるためです。日本国内では葉を5種類に区別し、上から上葉・本葉・合葉・中葉・下葉と呼びます。上葉は6%程度、下葉は1%程度のニコチンを含んでいます。葉の長さは20cmから60cm、幅は10cmから30cm程度で、葉の表面には液を分泌する細胞があり、特有の臭気を帯びています。また、葉には腺毛が多数あり、天然に豊富に存在するウラン239(238U)から始まる崩壊系列であるウラン系列の中に存在する核種で、空気中のポロニウムの放射性同位体、ポロニウム210(210Po)を吸着することが知られています。

花は夏期に柄のある小花が長い円錐形または円柱形に並び、付け根から先へ、あるいは周りから中心部へ咲いてゆく総状花序(そうじょうかじょ)で茎の先端部分に付き、花冠の形状は漏斗(ろうと)に似ており先端が5つに裂けています。色は種類によって異なりますが、栽培種では基部が白く、先端は淡い紅色のものが多く、果実1つ当り3000粒程度の種子を含みます。

人類がタバコをいつ頃から吸い始めたかはわかっていませんが、火を使い始めて様々な植物を燃やしたときに、なかには煙を吸うと心地よい香りの「香煙」を出す植物の存在を知ったのでしょう。

香を焚いて得る香煙は、人間に清新な活力や気力をもたらすばかりでなく、神の精霊が宿ると信じられ、これは世界各国に共通して見られる現象です。香を焚くことは、宗教的行事として重要な儀礼であるとともに、幻想的精神作用を起こすことから呪術にも必要とされ、さらに病気治療にも使われてきました。つまり、タバコを吸う前に、香煙を吸うことが行われていたと考えられています。

タバコは、紀元前から南アメリカ、中央アメリカの南部、西インド諸島、北アメリカのミシシッピ川流域で栽培されていました。多くの文献が取り上げているのが遺跡にある石彫りの絵文字です。

マヤ文明に代表されるメソアメリカ文明は、紀元前3000年頃から16世紀頃まで、メキシコ南東部、グアテマラ、ベリーズなど、いわゆるマヤ地域を中心として中央アメリカの地に栄えた文明です。その絵文字は、神がチューブ状のものを口にくわえ、先端から煙を吹かしている姿を表現しています。当時の人々がタバコを用いていて、そのことを神もお気に召していると考えたのでしょう。

マヤ文明では太陽神が崇拝されていました。「太陽=火の玉」という連想から、火や煙が神聖視されたのでしょう。タバコは香煙を出し、それを吸うといい気持ちになることから、タバコの煙に火の神の霊が存在していると信じられて、大切にされてきました。

1492年、大航海時代のイタリア人探検家で航海者のクリストファー・コロンブス(1451~1506年)一行は新世界における最初の上陸地サン・サルバドル島で、島の住民に与えたガラス玉、鏡などの贈り物の返礼として、新鮮な野菜とともに強い芳香のある葉を受け取りました。この葉こそタバコの葉で、島の住民はこの葉を「タバコ」と呼んでいました。彼らは、タバコを神聖な儀式に用いただけでなく、多くの病気の治療に用いていました。外傷、咳、歯痛、梅毒、リウマチ、寄生虫、発熱、しゃっくり、ぜんそく、しもやけ、扁桃炎、胃病、頭痛、鼻かぜなどの薬としていました。

タバコはスペインに伝えられ、以後ポルトガル、フランス、イギリスに広がり、人々を魅了し、喫煙の風習は急速な勢いで広まりました。

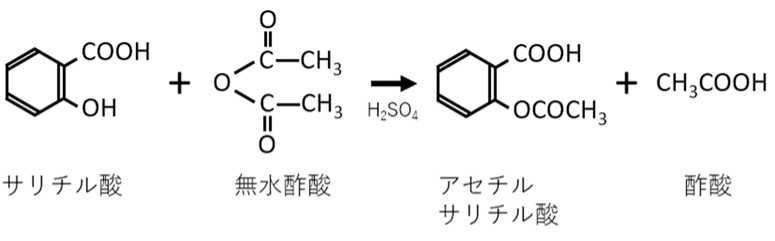

1559年、ポルトガルのリスボン駐在のフランス大使ジャン・ニコー(1530~1604年)が、フランス王国のフランソワ2世(1544~1560年)と母后カトリーヌ・ド・メディチ(1519~1589年)に医薬用目的としてタバコの乾燥葉を献上しました。カトリーヌはこれを頭痛薬用の粉タバコにして愛用しました。そのため当初、タバコは「王妃の薬草」と呼ばれていましたが、後にフランスにタバコを移入したジャン・ニコーを記念してニコティアーヌ(ニコチン)と呼ばれるようになりました。これがニコチンの名前の由来です。

16世紀になると喫煙の習慣は主に船乗りの間で一般的なものとなりました。1560年代にイングランドの海賊で海軍提督でもあったジョン・ホーキンス(1532~1595年)の船員によって喫煙の習慣はイングランドにもたらされましたが、1580年代に至るまで大きな影響を与えることはありませんでした。

イングランドでは1820年代後期から広く浸透し始め、1828年、スペインで紙巻きタバコ(シガレット)が登場し、一定の商業的な拡張をもたらしました。

イングランド女王エリザベス1世(1533~1603年)の後を受けて国王になったジェームズ1世(1566~1625年)はイギリス王を即位した翌年の1604年に、「タバコへの挑戦」と題する文章を出して、喫煙は野蛮人の悪しき風習であると非難しました。そして、タバコの輸入に約40倍の高関税を課し、タバコの販売を専売にして、イギリス国内のタバコの栽培を禁止しました。

ジェームズ1世の後を継いだチャールズ1世(1600~1649年)もタバコの専売を強化し、しばしば喫煙を取り締まりました。こうした国王のタバコの取り締まりに反対した議会や、議会を支援する国民との対立はエスカレートして、ついには、1642年から始まるイングランド・スコットランド・アイルランドで起きた内戦・革命であるピューリタン革命(1642~1649年)へと発展していきました。この革命の成功で喫煙は自由になり、一気に国民の間に広まりました。

世界史は高邁(こうまい)な理想によってのみ発展するものではなく、このように人間の「欲望」も背景にあることを覚えておきたいものです。

1665年、イギリスでペストが流行しましたが、その頃フランスから伝えられた嗅ぎタバコがペストの予防に効くとされて大流行しました。この頃、流行したコ-ヒ-とともにタバコはイギリス市民の社交上なくてはならないものになっていきました。

20世紀初頭に紙巻きタバコの安価な機械製造法が一般化されると、タバコの依存性により爆発的に喫煙人口が増加しました。第一次世界大戦(1914~1918年)の間、紙巻きタバコは典型的な軍事補給物資の一つでした。以降、紙巻きタバコを用いた喫煙は、魅力的で気楽な生活様式の一部としてタバコ会社により宣伝され、女性の喫煙も社会の中に浸透していきました。

日本にはポルトガルの宣教師がタバコを伝えたといわれています。一説には1543年、種子島に漂着したポルトガル船が鉄砲と一緒に伝えたものといわれています。

江戸幕府(1603~1867年)は、1609年喫煙禁止令を出し、いわゆる「キセル狩り」などを行いました。これは幕府の贅沢禁止政策と火炎防止のためでしたが、とうてい禁止することはできず、広く民衆の間に喫煙習慣が広まっていきました。

日本では、日清戦争(1894~1895年)後、政府は財源確保のため、葉タバコの専売を実施し、日露戦争(1904~1905年)の最中である1904年に完全な専売制に移行して今日に至っています。

タバコの煙に含まれる化学物質は約3000種類あり、そのうち有害物質は200~300種類で、特に有害なものがタール、ニコチン、一酸化炭素などです。

1900年、生命統計学者らが、喫煙と疾患の関連を最初に示唆したとされる肺ガンの増加を指摘しました。その後さまざまな研究が行われ、タバコやタバコ煙の成分が分析され始めました。やがて臨床的・病理学的・疫学的に、タバコの人体への影響の研究が進み、1930年には肺や循環器疾患の発症率や死亡率の上昇が指摘されました。その後もさまざまな国・研究機関でタバコの研究は増えていき、ドイツではナチス統治下(1938~1945年)で、またアメリカ合衆国では1938年ごろアメリカ人生物学者レイモンド・パール(1879~1940年)が、タバコは健康に悪影響を及ぼすと発表しました。

1950年代から1960年代の間に医学界や各国政府のコンセンサス「喫煙は、特に肺ガンや心臓血管疾患に関して健康を脅かす」が発表され、喫煙がいかに公衆衛生に害を及ぼすかを示すことによって喫煙率を減少させるキャンペーンが始まりました。

WHO(世界保健機構)は2008年時点で、「世界各国で喫煙による死の予防が不十分である」と表明し、「タバコにより世界全体で毎年540万人が死亡している」と報告しています。

2017年、アメリカ連邦裁判所は、タバコ会社大手であるアルトリア、R.Jレイノルズ、フィリップモリスUSAなどに対しタバコの健康への有害な影響について「平均で1日に1200人のアメリカ人が喫煙により死亡していること、殺人や自殺、交通事故による死、エイズや薬物乱用、アルコールが原因の死などを全部合算した数よりも多くの人が、喫煙により死亡していること」を告知広告するように命令を下しました。

タバコを常用すると生じる依存症は、ニコチンによりドーパミン中枢神経系の興奮を介する脱抑制です。

喫煙によって肺ガンに罹ったとされる人の割合は、日本人で喫煙者の約70%、アメリカやイギリスなどでは喫煙者の80~90%とされています。

日本でも現在では、受動喫煙による死者が年間15、000人と推定され、ガンや心筋梗塞、中耳炎や虫歯などの口腔の病気、不妊や流産などの原因になることが指摘されています。

タバコの害は50種類にも及ぶとされていて、内訳としては、ガン(肺ガン、喉頭ガンなど10種類)、循環器疾患(血管収縮、心筋梗塞、狭心症、脳卒中)、消化器系疾患(胃潰瘍、十二指腸潰瘍、食欲低下)、その他、虫歯、歯周病、妊娠合併症、ビタミンCの破壊、免疫機能の低下、善玉コレステロースの減少、運動機能の低下、知的能力の低下、寿命の短縮、タバコ代による経済的な損失などがあげられます。

タバコの喫煙者による副流煙の受動喫煙が社会全体の健康に対して公衆衛生上の大きな社会問題となっている今、ニコチン依存症によるタバコの喫煙者が、自身の健康だけでなく受動喫煙者の人体に及ぼす有害性を充分に認識して禁煙行動をとり、社会全体の喫煙人口が減少することが望まれています。

文献:

ウィキペディア・フリー百科事典

「タバコ」「アルカロイド」「ニコチン」「ニコチン性アセチルコリン受容体」「アゴニスト」「神経伝達物質」

「ドーパミン」「アドレナリン」「βエンドルフィン」「ポロニウム210」「総状花序」「香煙」「マヤ文明」

「クリストファー・コロンブス」「ジャン・ニコー」「フランソワ2世」「カトリーヌ・ド・メディチ」「喫煙」

「エリザベス1世」「ジェームズ1世」「チャールズ1世」「ピューリタン革命」

2024年11月3日

「化学の泉」投稿文(その34)/豆知識(はじまりシリーズ)

【覚醒剤の歴史】

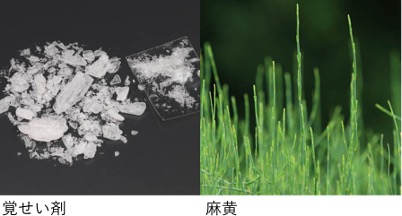

覚醒剤とは、薬用植物の麻黄(マオウ)に含まれるアルカロイドの成分を利用して精製した医薬品であり、アンフェタミン類の精神刺激薬です。シャキッとさせる薬という意味で、「覚醒剤」という名前がつけられました。

覚醒剤は、脳の中枢神経系に存在する、運動調節、ホルモン調節、快の感情、意欲、学習などに関わる神経伝達物質ドーパミン作動性に作用して心身の働きを一時的に活性化させます。乱用により依存を誘発することや、覚醒剤精神病と呼ばれる中毒症状を起こすことがあります。

日本では、覚醒剤取締法第二条で指定された薬物の総称で、濫用されているのはほとんどがメタンフェタミンで、自然界には存在せず、化学的に合成された物質です。

日本の覚醒剤取締法の定義では、広義には精神刺激薬を指し、狭義には覚醒剤取締法で規制されているうちメタンフェタミンだけを指すこともあります。俗に「シャブ」などと呼ばれ、医師の指導で使われる疾病治療薬として、ヒロポンの商品名で、住友ファーマ(株)社で販売されています。

日本の覚醒剤取締法で管理される薬物には、フェニルアミノプロパンすなわちアンフェタミン、フェニルメチルアミノプロパンすなわちメタンフェタミン、およびその塩類やそれらを含有するものがあります。反復的な使用によって薬物依存症となることがあります。法律上、覚醒剤取締法として他の麻薬と別扱いであり、所持、製造、摂取が厳しく規制されています。フェニル酢酸から合成する手法が一般的ですが、アミノ酸のフェニルアラニンを出発物質として合成することもできます。

アンフェタミン、メタンフェタミンは、血液脳関門を通り越して脳内報酬系としても知られていて、脳幹の背側の領域である腹側被蓋野(ふくそくひがいや)から大脳皮質と大脳の奥深くに存在する尾状核、被殻からなる大脳基底核の外側を取り巻くようにある辺縁系に投射するドーパミン作動性神経のシナプス前終末からのドーパミン放出を促進しながら再取り込みを阻害することで、特に側座核内神経付近にドーパミンの過剰な充溢を起こし、当該部位のドーパミン受容体に大量のドーパミンが曝露することで覚醒作用や快感の気分を生じさせます。

副作用としては、血圧上昇、散瞳など交感神経刺激症状が出現し、発汗が活発になり、喉が異常に渇き、内臓の働きは不活発になり多くは便秘状態となります。性的気分が容易に増幅され、反面、男性の場合は薬効が強く作用している間は勃起不全となります。常同行為が見られ、不自然な筋肉の緊張、キョロキョロと落ち着きのない動作を示すことが多く、さらに、主に過剰摂取によって死亡することもあります。食欲は低下し、過覚醒により不眠となりますが、これらは往々にして使用目的にもなっています。

日本の薬学の父と呼ばれた東京帝国大学薬学および化学教授 長井 長義(1845~1929年)は、13年間のドイツ留学から帰国し、1884年に衛生局東京試験所長となり,漢方薬の成分の化学的研究に着手しました。同試験所の技師 山科 元忠(生年不詳~1885年)が、ぜんそくや咳の漢方薬「麻黄」のエーテル抽出できわめて少量の結晶を得たので、さらに多くの材料をつくらせ1種のアルカロイドを発見するに至りました。その後、山科が病没したために、同試験所の技師 堀 有造(生没年不詳)の協力を得て、この遺業を継ぎ、麻黄のアルカロイドを取り出す研究を開始し、2年後にその結晶を「エフェドリン」と命名しました。

長井は、東京帝国大学医科大学の医師 高橋 順太郎(1856~1920年)・三浦 謹之助(1864~1950年)に薬理学研究を委託し、1888年にはエフェドリンの瞳孔散大、血圧上昇作用が明らかとなり、エフェドリンおよび関連アルカロイドの構造が決定されました。