|

こちらのページは、自分のバックアップ用に消さずに残してある旧版であり、更新も停止しております。 こちらのページに移動してくださいますよう。 Please move to this page 2008.6.1 加藤徹 |

|

こちらのページは、自分のバックアップ用に消さずに残してある旧版であり、更新も停止しております。 こちらのページに移動してくださいますよう。 Please move to this page 2008.6.1 加藤徹 |

| 曲名 | 編曲(MIDI) | 編曲(WAVE) | ←五線譜 | 単旋律(MIDI) | ←ABC譜 | 詳細 |

| 九連環 | こちら | こちら | こちら | (1) (2) | こちら | こちら |

| かんかんのう | 未 | 未 | 未 | こちら | こちら | こちら |

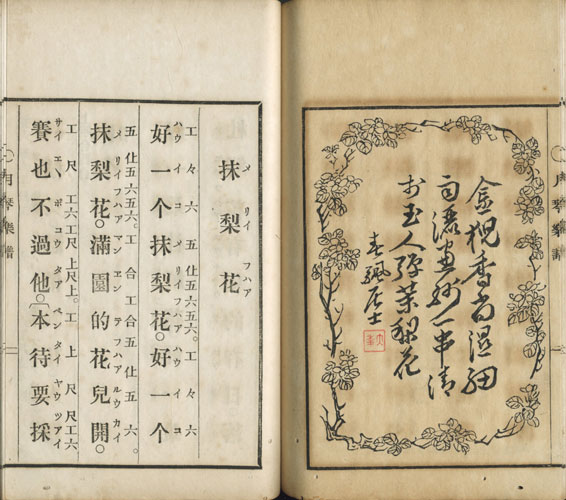

| 茉莉花 | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |

| 算命曲 | こちら | 未 | 未 | こちら | こちら | 未 |

| 紗窓 | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら | こちら |

| 清平調(傅士然伝) | こちら | 未 | 未 | 未 | 未 | こちらの頁 |

| 陽関曲(傅士然伝) | こちら | 未 | 未 | 未 | 未 | こちらの頁 |

| 平蕃曲(傅士然伝) | こちら | 未 | 未 | 未 | 未 | こちらの頁 |

| 関雎(詩経) | こちら | こちら | 未 | 未 | 未 | こちらの頁 |

| 秋風辞(漢の武帝) | こちら | こちら | 未 | 未 | 未 | こちらの頁 |

| 清朝時代の中国 | →江戸・明治期の日本 | →江戸~昭和の日本 |

| 俗曲「九連環」 | 清楽「九連環」 |

○江戸時代の「かんかんのう」・唐人踊 cf.落語「らくだ」死人(しびと)のかんかん踊り ↓替え歌 ○明治時代「ホーカイ節」「さのさ節」「むらさき節」「くれ節」「鴨緑江節」「満州節」「とっちりちん」「梅ケ枝節」 ○昭和12年「もしも月給が上ったら」(林伊佐緒、新橋みどり・歌) ○昭和29年「野球拳」 |

「かんかんのう」( 聴いてみる(MIDI))のメロディー(ABC譜) 聴いてみる(MIDI))のメロディー(ABC譜)X:1 T:kankannoo M:4/4 L:1/8 K:A B2 B>A B4 | c>B A>F E2 z2 | F>A F>E F2 z2 | F>A F>E F2-F>A | B2-B>A B4 | B>c A>F E2 z2 | 歌詞は後述のように様々だが、一例を示す。 かんかんのー、きゅーのれす、きゅーわきゅれんす、さんしょならえー、さーいほー、しーかんさん。 |

|

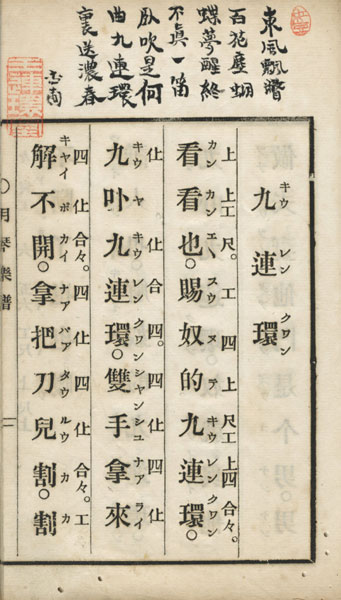

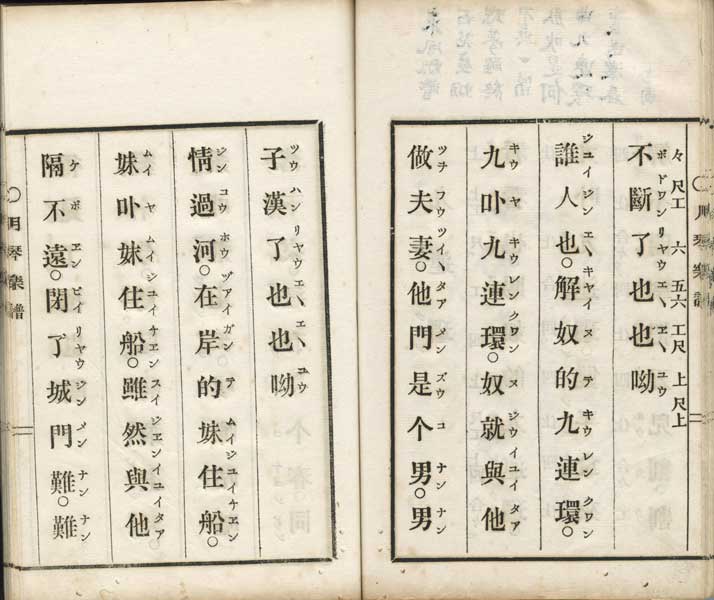

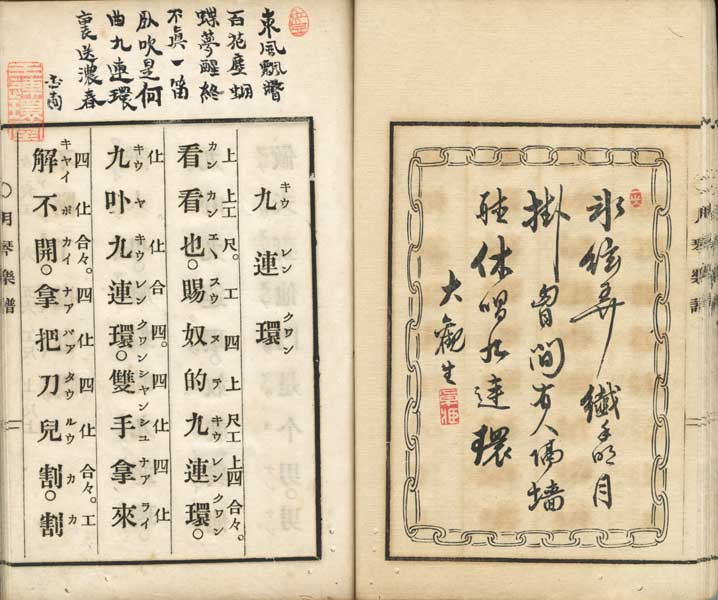

看看也。 賜奴的九連環。 九呀九連環。 双手拿来解不開。 拿把刀児割。 割不断了也也呦。 誰人也。 解奴的九連環。 九呀九連環。 奴就与他做夫妻。 他門是个男。 男子漢了也也呦。 |

カン カン エエ スウ ヌ テ キウ レン クワン キウ ヤ キウ レン クワン シャン シュ ナア ライ キャイ ポ カイ ナア バア タウ ルウ カ カ ポ ドワン リャウ エエ エエ ユウ ジュイ ジン エエ キャイ ヌウ テ キウ レン クワン キウ ヤ キウ レン クワン ヌ ジウ イュイ タア ツヲ フウ ツイイ タア メン ズウ コ ナン ナン ツウ ハン リャウ エエ エエ ユウ |

|

「カンカンノー」の歌詞 (落語「らくだ」他) かんかんのう きうれんす きゅうはきゅうれんす さんしょならえ さあいほう にいかんさんいんぴんたい やめあんろ めんこんふほうて しいかんさん もえもんとわえ ぴいほう ぴいほう |

「九連環」の歌詞 カン カン エエ スウ ヌ テ キウ レン クワン キウ ヤ キウ レン クワン シャン シュ ナア ライ キャイ ポ カイ ナア バア タウ ルウ カ カ ポ ドワン リャウ エエ エエ ユウ |

|

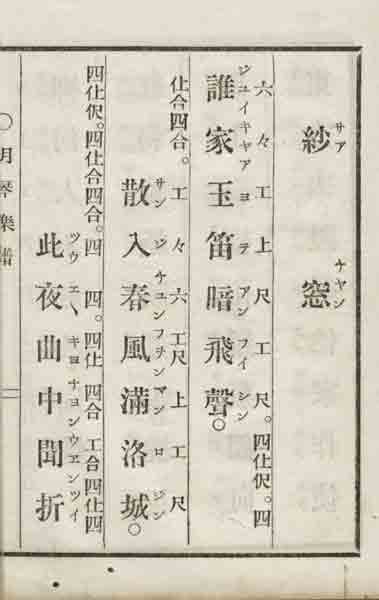

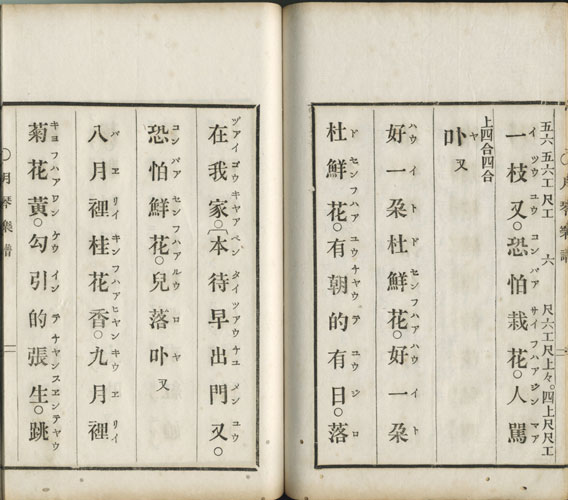

工四上尺工上四合々。ミラ,ドレミドラ,ソ,ー 上'上'合四。ド'ド'ソラ 四上'四上'四上'合々。ラド'ラド'ラド'ソー 四上'四上'合々。ラド'ラド'ソー 工々尺工六五六工尺上尺上。ミミレミソラソミレドレド (最後の一行はリフレイン) リズムや絶対音高を補い、ネット上の世界標準である「ABC記譜法」でメロディーを示すと、右のようになる。 |

X: 1 T:kyuurenkan(1) M:2/4 L:1/4 K:D D D/F/ | E2 | F B,/D/ | E/F/ D/B,/ | A,3/2 z/ | d d/A/ | B2 | B/d/ B/d/ | B d | A3/2 z/ | B/d/ B/d/ | A3/2 z/|: z/ F F/| E/F/ A | B/A/ F/E/ | D3/2 E/ |D2 :|  [聴く(MIDI)] [聴く(MIDI)]

|

|

T:kyuurenkan(2) M:2/4 L:1/8 K:D D>E FA | E-E/F/ E/F/ E/D/ | F F/D/ B,D | E E/F/ D/E/ D/B,/ | A,>F A/F/ A/B/| d>d dA | B B/d/ F/E/ F/A/ | B d B d | B/B/ A/B/ d/e/ d/B/ | A A,/A,/ AA | BA Bd | A A, A A/A/ |: z F2 D| EF A d/d/ | BA FE| D>D D E |D3 z :|  [聴く(MIDI)] [聴く(MIDI)] | |

(WAVファイルで聴く)。

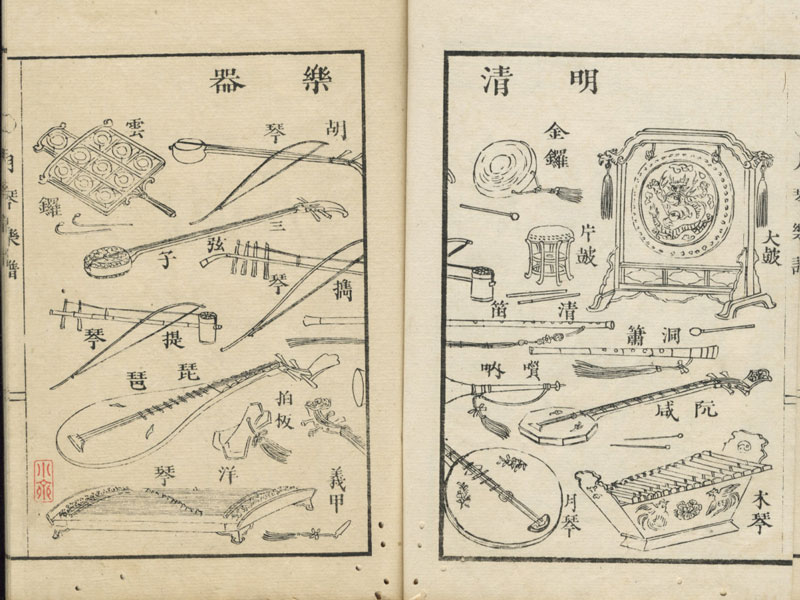

(WAVファイルで聴く)。| 日本・清楽 明治10年刊『月琴楽譜』 |

看看也 | 賜奴的九連環 | 九呀九連環 | 双手拿来解不開 | 拿把刀児割 | 割不断了也也呦 | 備考 楽譜有り | |

| 日本『唐舶漂着雑記』 | 我的吓 感郎的、呀呀呦 呀吓、呀呀呦 看看吓 | 送奴個九連環 | 九呀九連環 | 双手拿来解不開 | 奴把刀児割 | 割不断了、呀呀呦呦 | 備考 楽譜無し | |

| 日本・滝沢馬琴 『著作堂一夕話』 |

我的吓、 感郎的、呀呀有 呀吓、呀呀有 看看吓 |

送奴個九連環 | 九吓九連環 | 双手拿来解不開 | 奴把刀児割 | 割不断了、呀呀有有 | 備考 楽譜無し | |

| 日本・俗謡 かんかんのう |

かんかんのー | きうのれす | きゅーわきゅれんす | さんしょならえー | さーいほー | しーかんさん | 備考 楽譜有り | |

| 中国・北京 李家瑞編『北平俗曲略』 <乾隆年間『百本張抄本』 |

奴的[口夜]干郎児、 [口亦]呀児喲、 [口亦]呀[口亦]呀児喲、 情人児喲 | 送了奴把九連環 | 九哇九連環 | 双双手児解不開 | 拿把刀児割 | 割不断児来[口亦]呀児喲 | 備考 工尺譜有り | |

| 中国・浙江省(1)金華市 『中国民間歌曲集成・浙江巻』1993年384頁 |

親哥哥 | 送奴一根九連環 | 九連環([口阿]) | 十指尖尖解不開 | 拿把刀児割 | 割也割不動、(呀、[口伊]得児[口阿]・・・[略]) | 備考 数字譜 | |

| 中国・浙江省(2)麗水市 『中国民間歌曲集成・浙江巻』1993年384-5頁 |

情哥哥 | 贈把奴九連環 | 九[口伊]九連環([口阿]) | 十指尖尖解不開 | 拿把刀来割 | 割呀割不断、(呀、呀得児・・・[略]) | 備考 数字譜 | |

| 中国・浙江省(3)楽清県 『中国民間歌曲集成・浙江巻』1993年385-6頁 |

到春来 | 又到春上来 | 牡丹花開 | 一朶花児開 | 紫燕成双飛 | 飛来飛去成双、作対飛。 | 備考 数字譜 | |

| 中国・福建省 『中国民歌集成・福建巻』1996年1112頁 |

有情人 | 送奴麽一把九連環 | 九呀九連環([口阿]) | 十指尖尖解不開 | 拿把刀来割 | 割(也)不断、(呀[口那]呀[口那]呀) | 備考 数字譜/五線譜 | |

| 中国・陝西省 歌手:杜錦玉、採録:1961年 『声音博物館』2005年1月刊 |

情人喲哎哎 | 送奴一个九哇連的環 | 九呀九連環 | 双双手児解不的開 | 拿上把刀児割哎 |

割呀哎哎、 割呀哎哎、 割呀割不断来麼呀得児咿得月得児月 | 備考 数字譜有り | |

| 江蘇民歌 九連環 張前『中日音楽交流史』 | 胡蝶呀 | 飛来又飛去呀 | 飛来又飛去呀 | 飄飄蕩蕩進花園呀 | 小妹妹上前撲 |

撲呀撲勿到呀 咿得児呀得児喲哎、 得児喲哎、 得児咿得児呀得児喲哎、 得児喲哎 | 備考 五線譜有り |

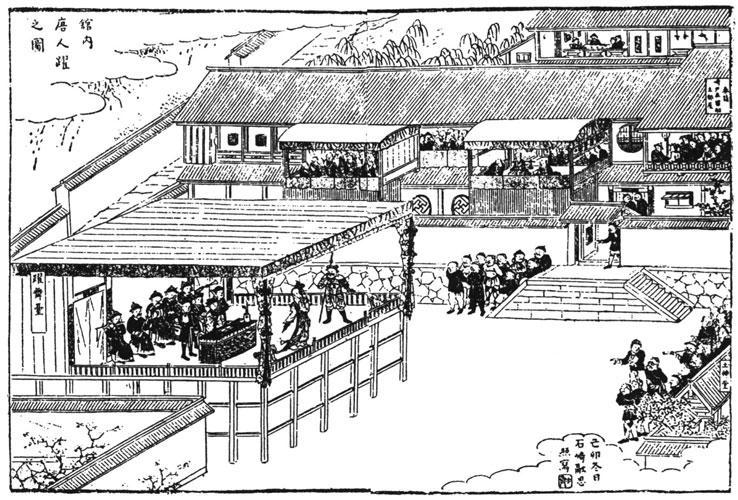

唐人屋敷のなかで中国の三弦を弾く丸山遊女 |

右の絵は江戸時代の『長崎名勝図絵』の「館内唐人躍之図」。唐館(唐人屋敷)における舞台上演の様子である。

右の絵は江戸時代の『長崎名勝図絵』の「館内唐人躍之図」。唐館(唐人屋敷)における舞台上演の様子である。舞台の内場の位置(上場門と下場門のあいだ)に、楽隊が並んですわっている。 楽器は笛・銅鑼・拍板・喇叭・小銅鑼(俗称はチャンチャン)・太鼓・胡弓・三絃であった。 右下の落款には「己卯冬日石崎融思照写」とある。己卯すなわち文政2年(1819)の冬に、画家の石崎融思(1768~1846)が描いたもの。 長崎の唐館では毎年春二月二日を祭祀の日として、館内の土神堂(右側に描かれている)の前に高大な舞台を設営して、前後、二、三日のあいだ演劇を奉納した。 出演者や演奏者は、在館の唐人たちである。演目は中国本土と同じだった。なかでも「目連救母」は、演技が難しく、やりこなせる者が少なかったという。 唐館内には「霊魂堂」などの施設もあり、怪談や心霊現象も多かったことが、日本人によって記録されている。 日本人もしばしば唐館で観劇した。大田南畝(蜀山人)の『瓊浦雑綴』の観劇記は有名。 筒井政憲(1778~1859)も、長崎奉行だったとき観劇し、その感想を漢詩に詠んだ。 唐館看戯 トウカンにてギをみる 鎮台 筒井君(和泉守号鑾渓) 酒気満堂春意深 シュキ ドウにみち シュンイふかし 一場演劇豁胸袗 イチジョウのエンゲキ キョウシンをひらく 同情異語難暢達 ドウジョウ イゴ チョウタツしがたし 唯有咲容通欵心 ただショウヨウ(=笑容)のカンシン(=款心)をツウずるあるのみ |

←上の絵図の右下に描かれた「土神堂」の、現在の姿。

←上の絵図の右下に描かれた「土神堂」の、現在の姿。長崎市館内町にて、2008.3.9撮影。 かつての唐人屋敷の跡地は、現在は普通の町並みになっている。 |

旧唐人屋敷門→

旧唐人屋敷門→興福寺(長崎市寺町4-32)にて、2008.3.9撮影。 国指定重要文化財。指定年月日 昭和36年6月7日。所有者 長崎市。 旧唐人屋敷内に遺存していたものを永久保存するために、1960年に長崎市が買収し、興福寺の敷地内に移築したもの。建築年代は天明4年(1784)以降と推定される。建築様式は純中国式の建築で、材料も輸入した中国特産の広葉杉(コウヨウザン、カンニンガミヤ属)を使っている。 |

←思案橋横町の入口の飾り。

←思案橋横町の入口の飾り。月琴や唐人もあしらわれている。 |

旧唐人屋敷の敷地内に残る「福建会館・天后廟」(長崎市館内町)。→

旧唐人屋敷の敷地内に残る「福建会館・天后廟」(長崎市館内町)。→柱聯にいわく── 「海外叙郷情、難得扶桑如梓里 天涯崇廟祀、況承慈蔭到蓬瀛」 読みは、 「カイガイにキョウジョウをのぶれば、えがたし、フソウはシリのごとし。 テンガイにビョウシをあつくすれば、ここにジオンをうけてホウエイにいたる。」 意味は、 「海外にある長崎が、われらの故郷の福建に似ていることは、まことに得難くありがたいことだ。 天のはての地域でも天后をお祭りすれば、お慈悲と御利益は日本にまで及ぶだろう」。 長崎の人と風土は故郷の福建と似ている、と、親近感と感謝の念をこめた言葉である。 【語注】扶桑・蓬瀛──日本の雅称。 梓里──「先祖が、子孫の生活の役に立つよう桑や梓を植えてくれた大切なふるさと」の意。ここでは長崎が、唐人にとって先祖代々友好をはぐくんできた、故郷と同様の大切な土地であることを言う。 |

1801年1月18日未明。

1801年1月18日未明。現在の静岡県磐田市福田(ふくで)漁港から静岡県袋井市湊にかけての海岸の沖合で、寧波商船「万勝号」が座礁した。 その後、乗っていた八十数名の唐人は上陸し、日本側の役人の監視下に置かれた。 当時としては大事件で、江戸でも瓦版が出た。滝沢馬琴も、随筆でこの事件について書き残している。 鎖国時代であったこともあり、日本側は、唐人たちについて綿密な調査を行い、詳細な記録を残した。 これは期せずして、当時の中国商船の船員の文化・風俗習慣・出身地などについての第一級の史料となった。 船員たちが船旅の慰みに持っていた楽器や、唄の歌詞と楽譜の断片までもが、日本人によって記録されていた。 一説に、清楽「九連環」も、万勝号の船員が収容先で唄っていたものを、地元の人々が耳で聞き覚えたものであるという。 この写真は、2008年1月19日、福田漁港にて撮影。江戸時代の海岸線は今よりも内陸だった。 |

| 漢字 | 馬琴 | 連山 | 寧波語 |

| 我 | ゴ | ŋo (ンゴー) | |

| 的 | テ | テ | tiɪʔ (ティーッ) |

| 看 | カン | カン | kʼi (キー) |

| 賜 | スウ | ||

| 九 | キウ | キウ | ʨiʏ (チー) |

| 連 | レン | レン | |

| 環 | クワン | クワン | guɛ (グエ) |

| 双 | ツアン | シャン | sɔ~ (ソオー)(鼻音化) |

| 解 | カイ | キャイ | ka (カア) |

| 割 | コユツ | カ | kɐʔ (カアッ) |

| 誰 | スイ | ジュイ | zɥ (ズユィ) |

| 人 | イン | ジン | 〓iŋ (ニン) |

|

参考:李栄主編『寧波方言詞典』江蘇教育出版社(南京市)1997年 寧波語の発音表示には、お使いのパソコンにIPA(国際音声記号)の 文字フォントがインストールされている必要があります。 | |||

|

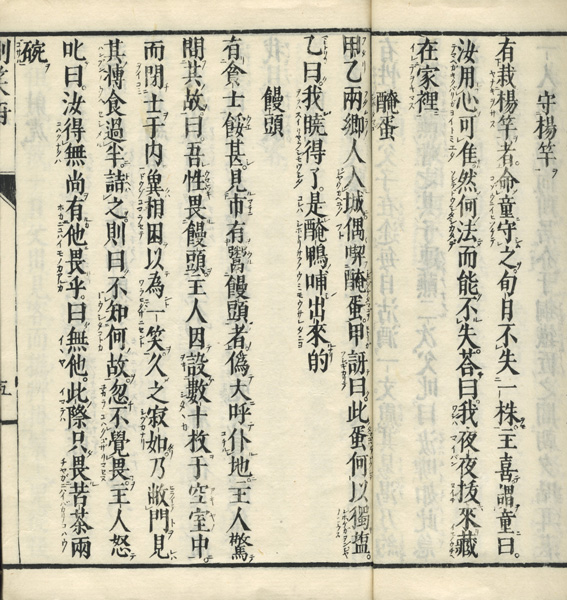

萬勝號は、海難事故のため、同年十二月四日(1801年1月18日)未明、遠州灘(現在の静岡県の沖)に漂着しているのを、地元の住民が発見(現在の静岡県磐田郡福田町・浅羽町から小笠郡大須賀町にかけての地)。

萬勝號は、海難事故のため、同年十二月四日(1801年1月18日)未明、遠州灘(現在の静岡県の沖)に漂着しているのを、地元の住民が発見(現在の静岡県磐田郡福田町・浅羽町から小笠郡大須賀町にかけての地)。

唐人橋(とうじんばし)。 静岡県磐田市の太田川にかかる豊浜橋から、東に200メートルほどのところにある。 現在は狭い溝にすぎないが、江戸時代には、この川の幅は20メートル以上もあった。 万勝号の唐人たちが無事に長崎に帰ったあと、破損した万勝号の帆の木材を流用して、長大な橋をかけたという。 江戸時代の長大な橋に使われた万勝号の木材は、現在、この橋から北西に200メートルほど離れた豊浜小学校の校舎内で展示されている(非公開)。 なお、船主・劉然乙を含む唐人の半数が収容されていた大安寺は、この唐人橋から西に200メートルほど離れた、現在の豊浜橋の東側のたもとにあったが、1944年の東南海地震で倒壊した。大安寺の跡地は現在、民家になっている。 |

| 日本唄 | かんかんのふ | きうのれんす | きうれんす | きうはきうれんす | さんちよならへ | さあいほう |

| 漢字 | 看看阿 | 久阿恋思 | 久久恋思 | 久阿久恋思 | 三叔阿 | 財副 |

| 発音 | かんかんのう | きうのれんすう | きうれんすう | (原欠) | さんしょのう | (原欠) |

| 和解 | ミヨミヨ | 久敷恋思ふ | 久々恋思ふ | 同上 | 他人を叔父分にて尊み申す言葉也、三男を三叔と申候、女より恋思ふ人をさして、尊みし言葉也 | 藩方役人の事 |

| 日本唄 | にいくわんさん | いんひいたいたい | へんあろ | めんこうふはうて | しんかんさん | もへもんとはいいひいはうはう |

| 漢字 | 二官様 | 戒指大大 | 送你 | 面孔不好的 | 心肝 | 男根大陰門はうはう(ママ) |

| 発音 | にいくわんさん | きやそうたあ | そんにい | めんこんふはうて | しんかん | もへもんとはいい ひい よしよし |

| 和解 | 二男の事、総領を一官、二男を二官と申す。跡は右に准ず、二官の二を唐音はルウと申候得ども、所なまりてニイとも申候 | わ(ママ)びがね大分 | おくること、是は唐館門にての和語にて指金の事をいんひいと申候、大分のことをたいたいと申、おくるをやろうと申候、遊女のことば也 | 顔のよくない | 色黒きと云事(以下省略) | 右男根をもへんもんと申候、ヒイもへもんと申は唐音にても和語にてもなく、唐館の遊女の言葉也、トハイイと申は唐福州の俗語にて、大なる事をトハイイと申候(以下略) |

|

|

|

|

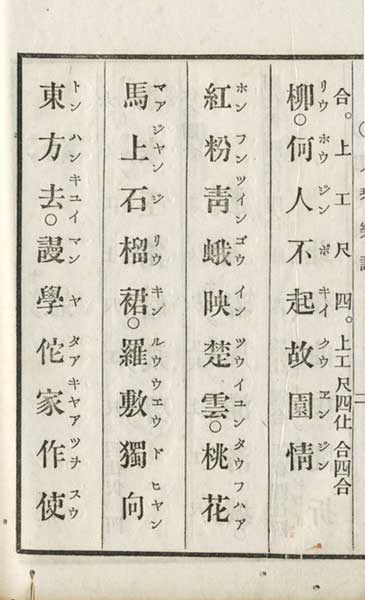

「紗窓」を試聴する(MIDI)。abc譜はこちら。

「紗窓」を試聴する(MIDI)。abc譜はこちら。

|

|

[聴いてみる](WAVE形式)

[聴いてみる](WAVE形式) 単旋律で試聴する(MIDI)。ABC譜はこちら。

単旋律で試聴する(MIDI)。ABC譜はこちら。 コード・伴奏つきで試聴する(WAVE形式)。五線譜はこちら。

コード・伴奏つきで試聴する(WAVE形式)。五線譜はこちら。 |  |

|

月琴楽譜 奥付より 明治十年六月廿一日御届 同 十年七月十四日版権免許 編輯兼出版人 中井新六 大阪府下第四大区四小区 堂島裏貳丁目九番地 「元・亨・利・貞」の四巻からなる。(元亨利貞という慣用的ナンバリングは、『易経』の語に基づく)。 |

|

【月琴楽譜 元部】 算命曲 九連環 剪々花 抹梨花(ママ) 四季 紗窓 売脚魚 哈々調 【月琴楽譜 亨部】 万寿寺宴 鳳陽調 補矼匠 親母閙 漫波流水 久聞 月花集 漳州曲(漳は、サンズイに章。[水章]) 富貴双聯 満江紅 魚心調 尼姑思還 将軍令 【月琴楽譜 利部】 耍歌(耍は、而のしたに女。[而/女]) 耍棋(耍は、而のしたに女) 武鮮花 金銭花 銀紐糸 不諗母流水(諗は、言のみぎに念。[言念]) 清平調 甘露殿 関睢(ママ。睢は、目へんに隹。[目隹]。正しくは「関雎」(且のみぎに隹)と書くべきところ) 月宮殿 風中柳 宮中楽 月下独酌 思帰楽 秋風辞 梁甫唫(ママ。唫は、口へんに金。[口金]。梁甫吟・梁父吟のこと) 烏夜啼 千秋歳 【月琴楽譜 貞部】 三国史(ママ) 碧破玉 同 桐城歌 同 双蝶翠 同 四不像 翠賽英 碧破玉 同 桐城歌 同 双蝶翠 同 串珠連 雷神洞 前段 後段 水滸伝 林冲夜奔 |

|

清楽曲牌雅譜 奥付より 明治十年十一月廿四日開版 編輯兼出版人 長崎県平民河副作太郎 大阪府下第一大区九小区北浜通三丁目拾八番地寄留 |

|

【清楽曲牌雅譜】 員頭 員頭環 算命曲 九連環 含艶曲 一薬藜花 四季曲 四節 月花集 剪々花 漳州月花集(漳は、サンズイに章。[水章]) 紗窓 脚魚売歌 売甲魚 流水 夏門流水 高山流水 関門流水 一新声高山 補矼匠 補矼歌 鳳陽調 胡蝶飛 漳州曲(漳は、サンズイに章。[水章]) 朝天子 親母閙 如意串 哈々調 哈々歌 桃林宴 櫓歌 蕩舟十八摸 漫波流水 【清楽曲牌雅譜二】 員頭串 員頭連 久聞 散瓦礫 蓬莱島 平板調 魚心調 嗩吶皮(嗩は、口へんに、「鎖」の右半分。[口+(鎖-金)]) 想思曲 巧韻串 思帰楽 渓庵流水 林徳健流水 二排 得律流水 陽関曲 将軍令第一排 尼姑思還 一名三七五 第二排 第三排将軍令 尼姑下山 武鮮花 西耍棋(耍は、而のしたに女。[而/女]) 耍歌 一名京南曲(耍は、而のしたに女。[而/女]) 清平調 烏夜啼 富貴双曲聯 金銭花 一名秋江別 銀紐糸 一名間雲月 仁宗不諗母流水(諗は、言のみぎに念。[言念]) 男西皮 【清楽曲牌雅譜三】 二凡 雷神洞 前後 三国史(ママ) 碧破玉 桐城歌 双蝶翠 翠賽英 碧破玉 桐城歌 双蝶翠 四不像 串珠連 雷神洞 前段 後段 水滸伝 林冲夜奔 |

|

明清楽譜(抄本) ○山松久女 年代・伝来等不明 工尺譜のみ |

| 算命曲 九連環 剪々花 夏門流水 茉梨花(ママ。正しくは茉莉花) 流水 中山流水 紗窓 四季曲 親母閙 胡蝶飛 櫓歌 嗩吶皮(嗩は、口へんに、「鎖」の右半分。[口+(鎖-金)]) 四季 徳健流水 蓬来嶋(ママ。正しくは蓬莱島) 松山流水 哈々調 朝天子 粲瓦礫(ママ。正しくは散瓦礫) 売脚魚 漫波流水 平板調 娥々流水 断板 |

|

「散楽の源流と中国の諸演劇・芸能・民間儀礼に見られるその影響に関する研究」 研究者番号80253029(加藤 徹) 機関番号32682(明治大学) 所属番号306(法学部) 職番号20(教授) 研究種目:特定領域研究 領域略称名:東アジア海域交流 領域番号610 課題番号17083019 項目番号B01 研究分担者:上田望 竹本幹夫 細井尚子 研究協力者:坂田進一 他 上記の研究は、下記の研究の一部です。

【参考】「にんぷろ」6つの重点項目(2007年策定) イ)寧波を中心とした記録保存の社会文化史 ロ)寧紹地区の環境・生態と人間社会の営み ハ)東アジアの視点から見た五山文化 ニ)地域間交流からみた寧波-博多-鎌倉-平泉 ホ)東アジアにおける<訓読>の思想文化 ヘ)<東アジア海域>の理論化 |