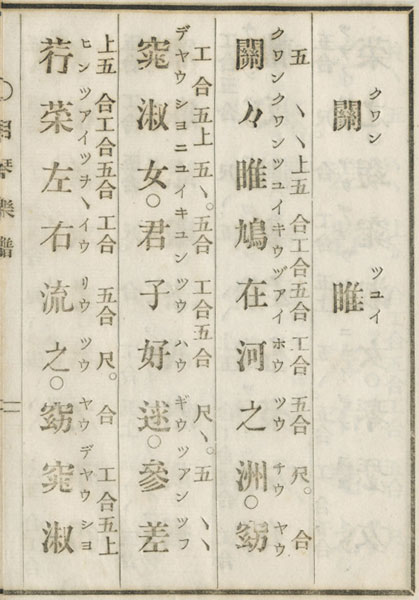

| 上 | 尺 | 工 | 合 | 五 |

| ド | レ | ミ | ソ | ラ |

2008.4.28姫路文学館にて。クリックすると拡大。

|

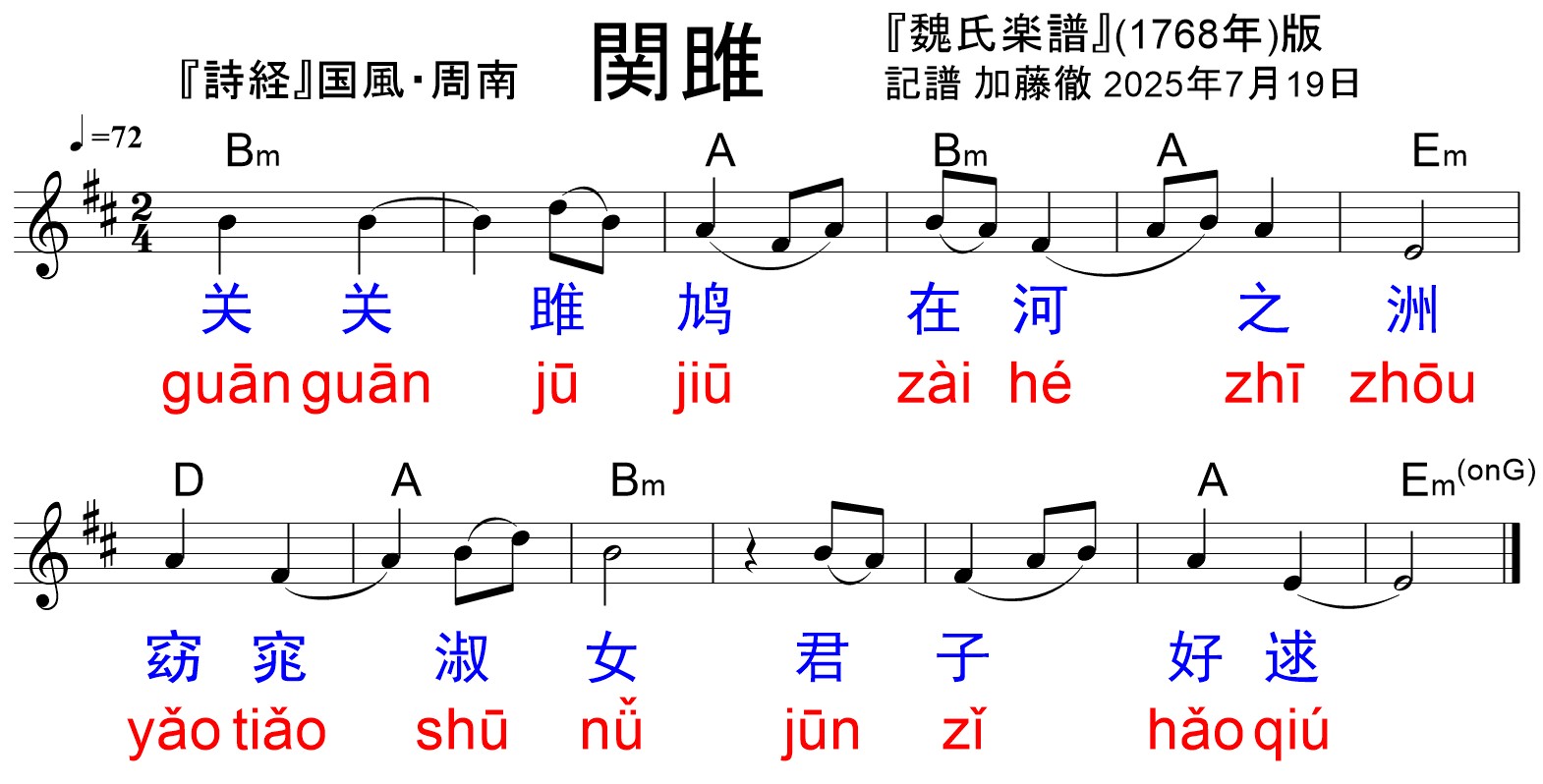

明楽・『詩経』関雎についての以前のツイート #中国語ナビhttps://t.co/mN8w33q3eW

— 加藤徹(KATO Toru) (@katotoru1963) December 6, 2025

|

歌つき。 | カラオケ。 |

|

【g13】

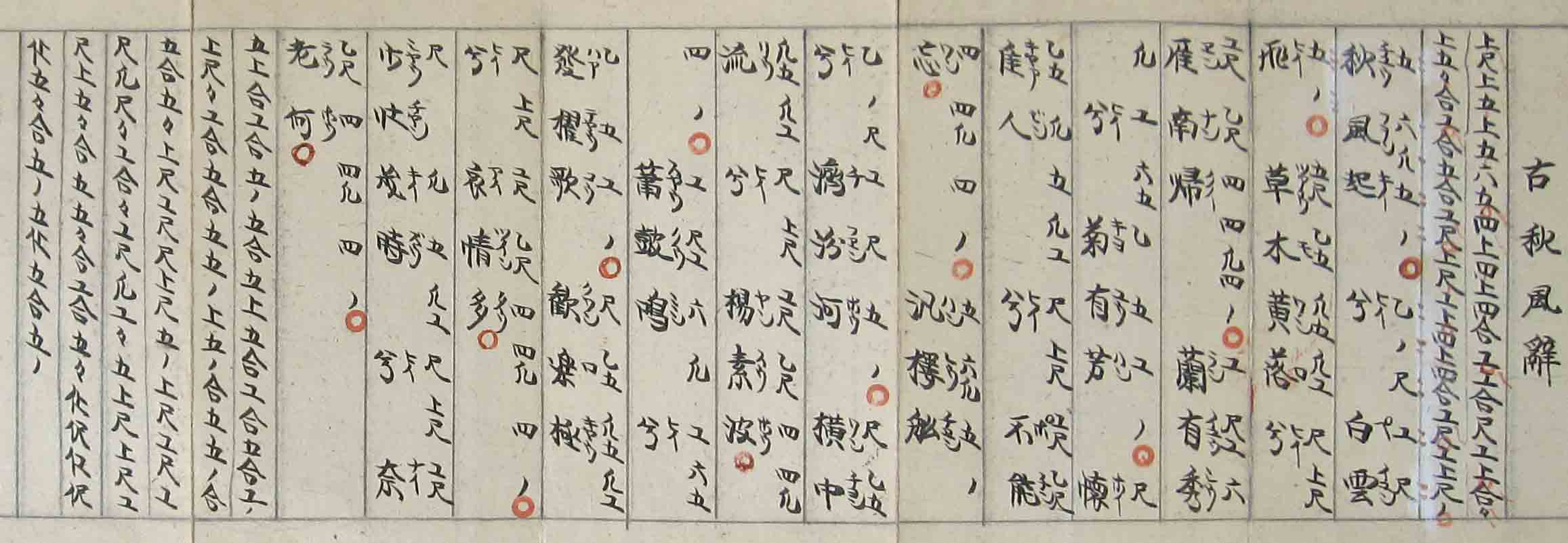

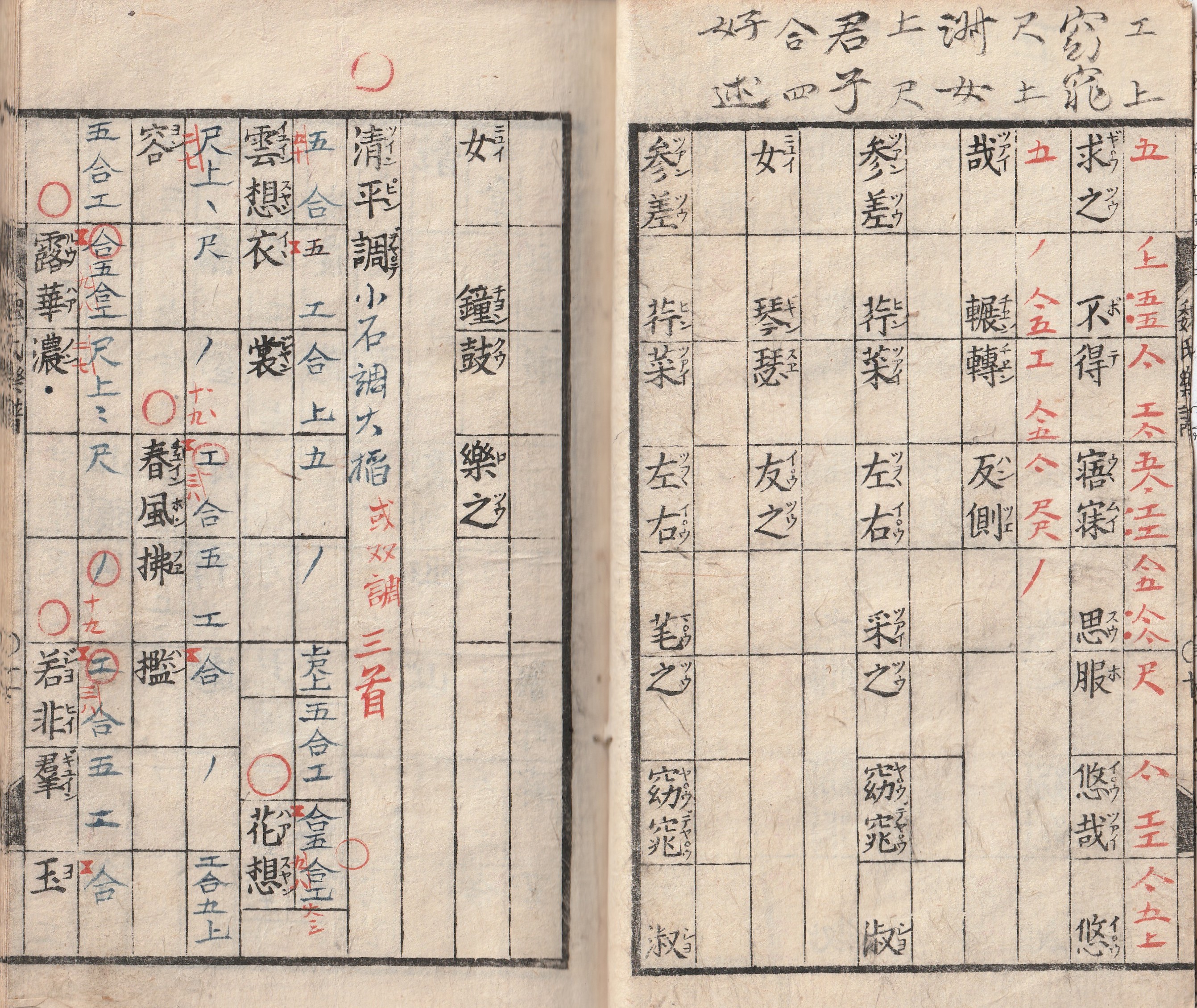

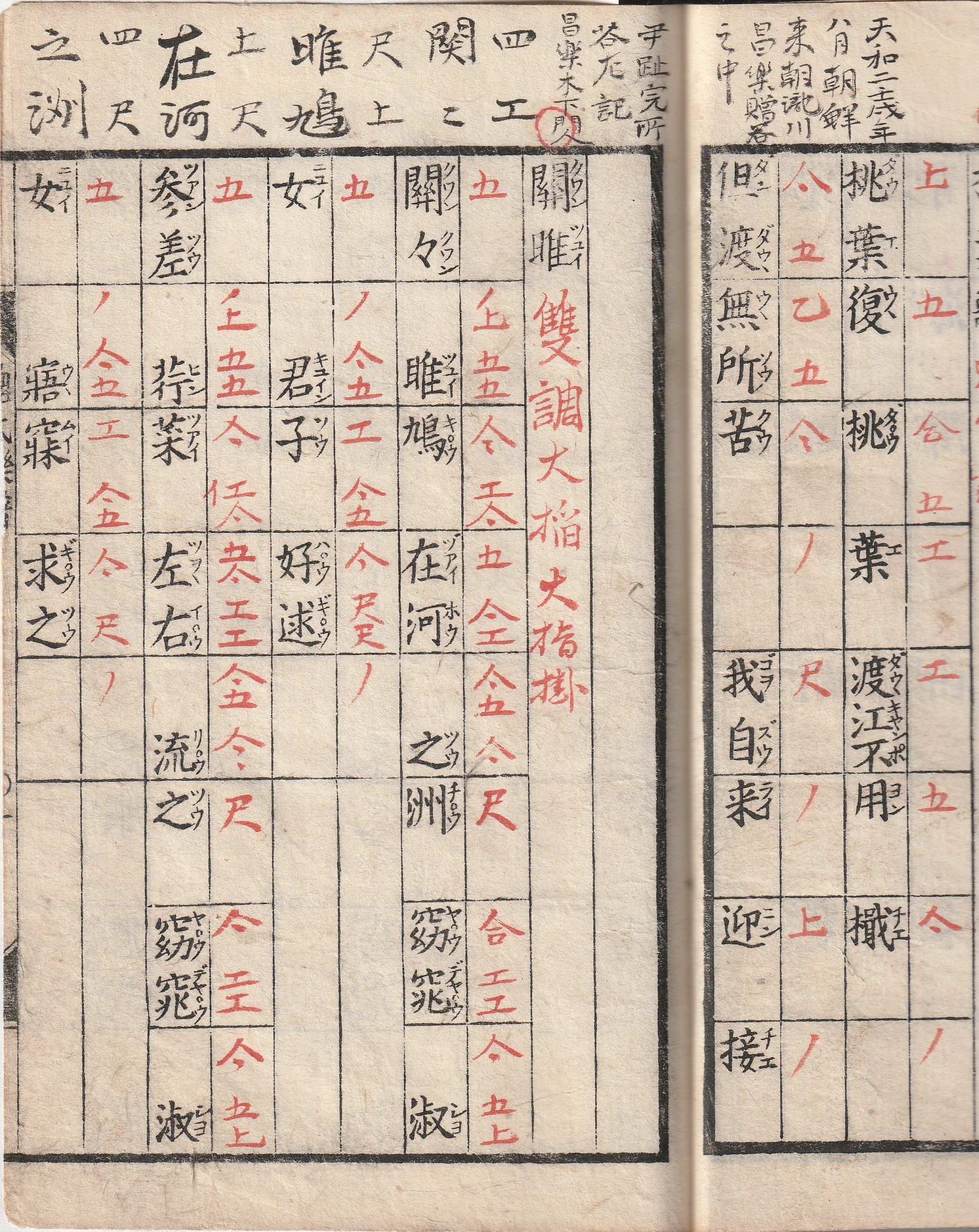

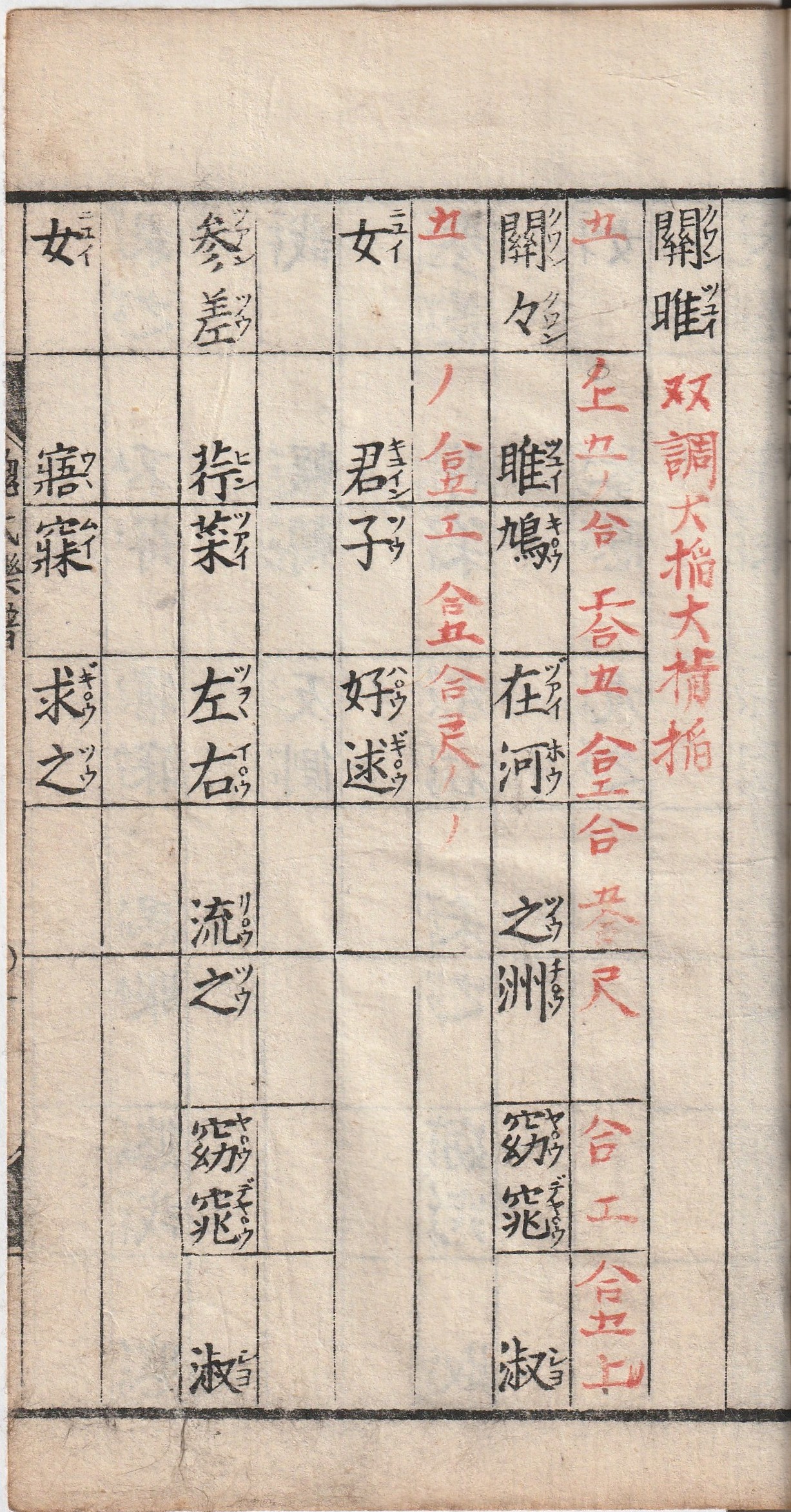

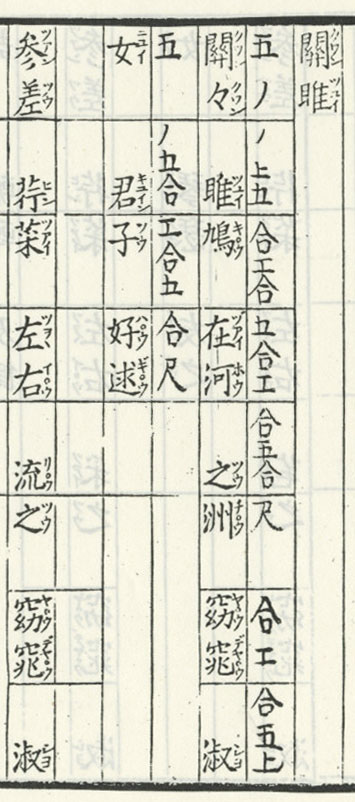

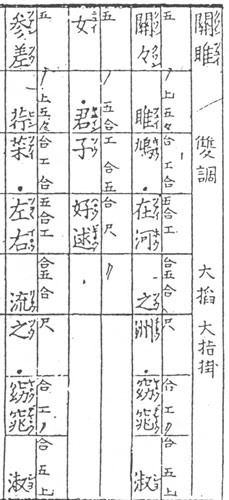

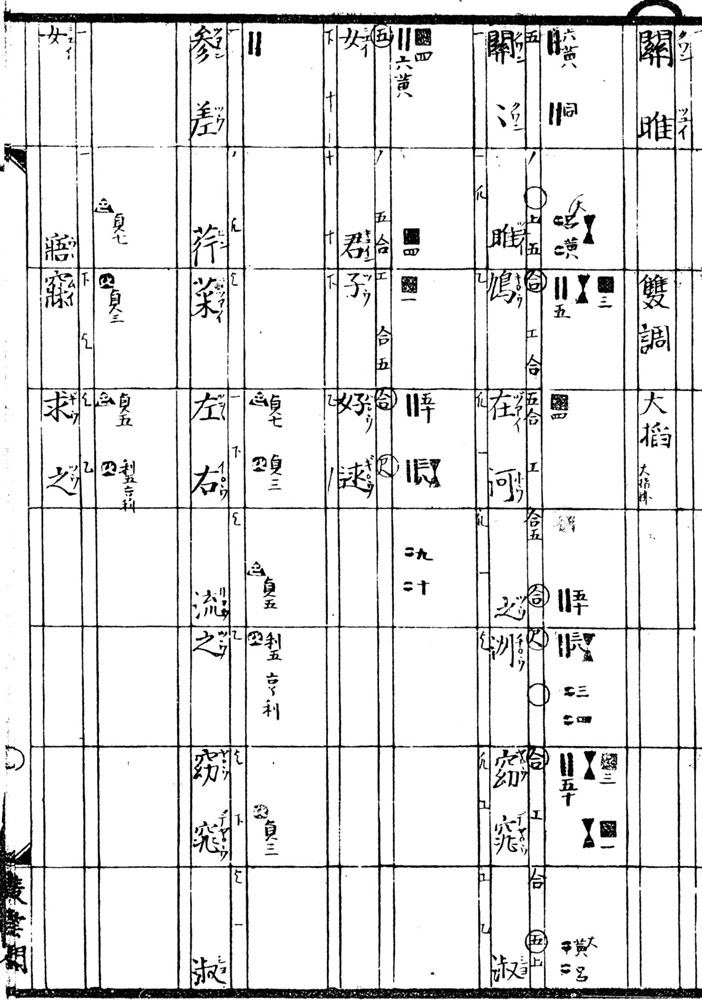

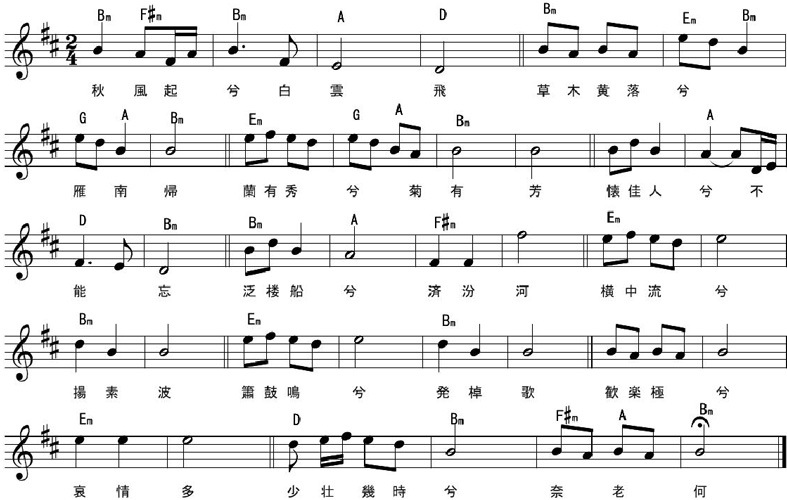

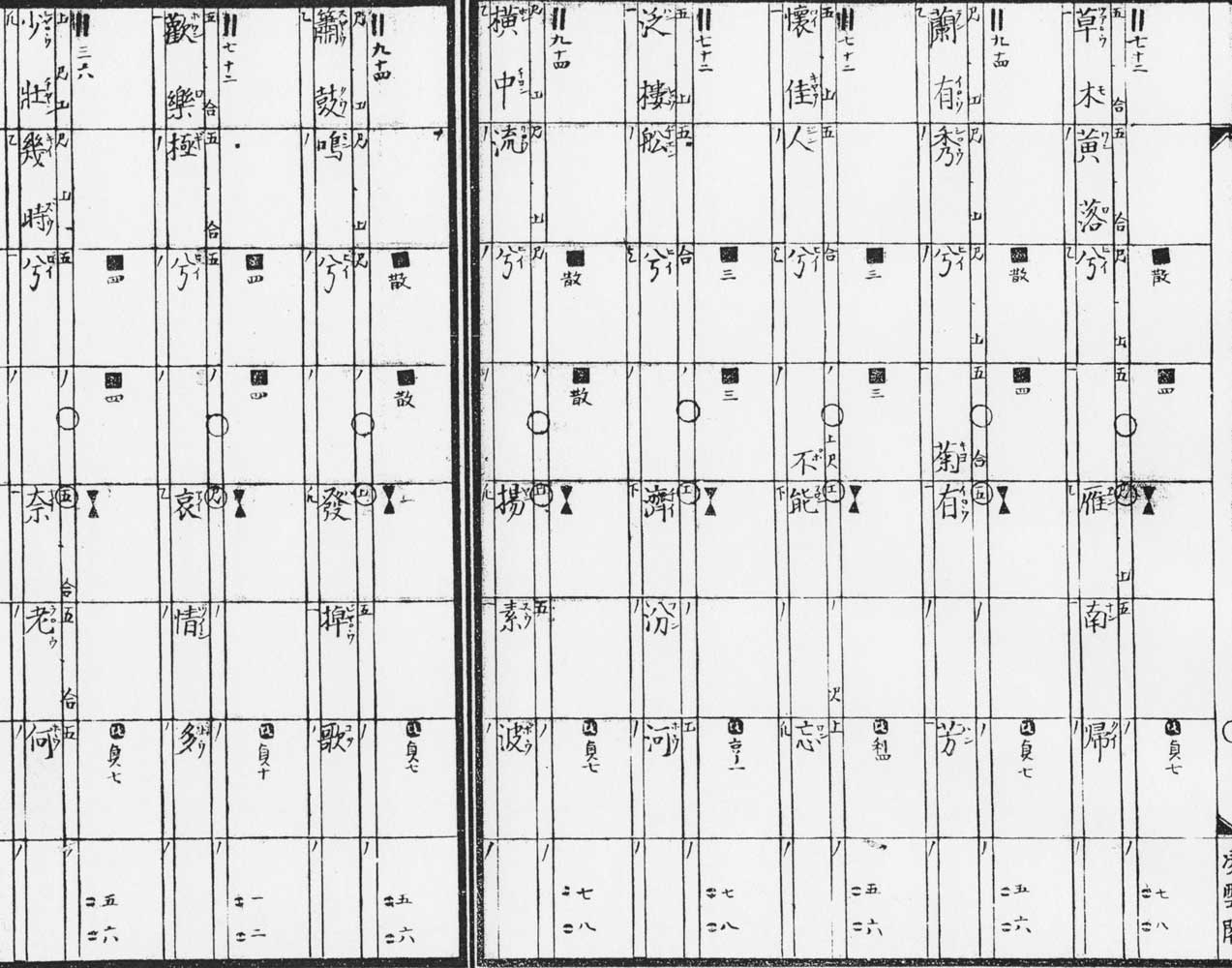

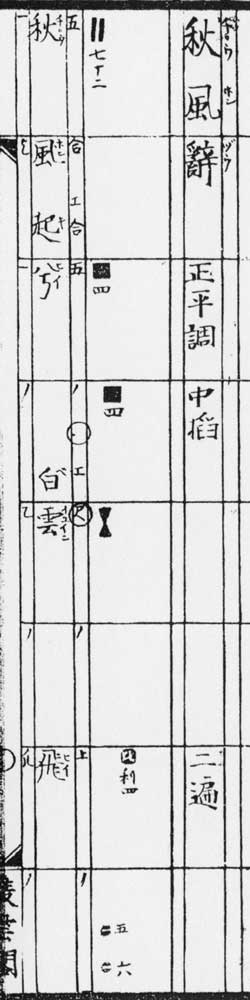

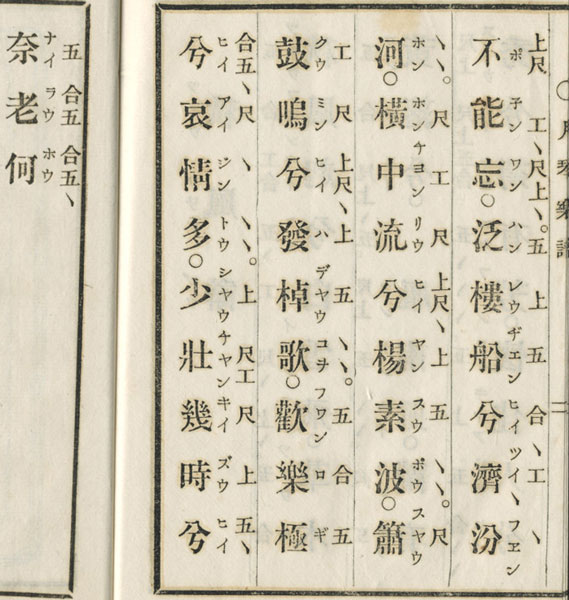

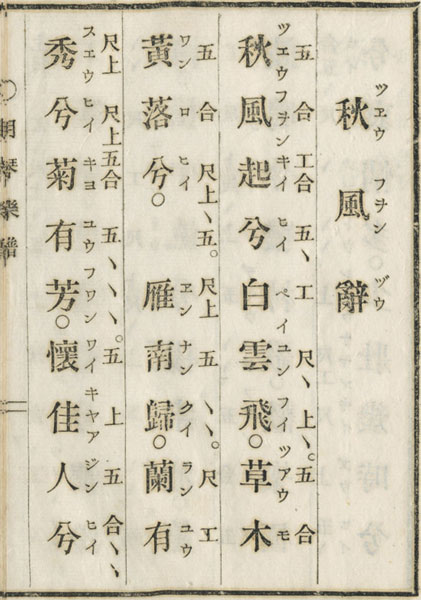

伴奏コード(BmとかAなどの記号)は加藤徹のアレンジ。 楽譜その1  楽譜その2(上記と同様)  以下略 以下略 [mp3でg13の歌を聴く] [mp3でg13の歌を聴く]  [mp3カラオケ] [mp3カラオケ]  [MIDI版]。 [MIDI版]。[魏氏楽譜の画像 凌雲閣本・第一巻より] |

【g206】 以下略 以下略 [MIDIでg206を聴く] [魏氏楽譜の画像 凌雲閣本・第五巻より] [MIDIでg206を聴く] [魏氏楽譜の画像 凌雲閣本・第五巻より]

|

【g218】 以下略 以下略 [MIDIでg218を聴く] [魏氏楽譜の画像 凌雲閣本・第五巻より] [MIDIでg218を聴く] [魏氏楽譜の画像 凌雲閣本・第五巻より]

|

[MIDIで聴く]

[MIDIで聴く] | 五 、 | 、 上五 | 合 工合 | 五合 工 | 合五合 | 尺。 |

| ラーラー | ーードラ | ソーミソ | ラソミー | ソラソー | レーーー |

| 合 工 | 合 五上 | 五、 | 。 五合 | 工 合五 | 合 尺、。 |

| ソーミー | ソーラド | ラーーー | ーーラソ | ミーソラ | ソーレーーーーー |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

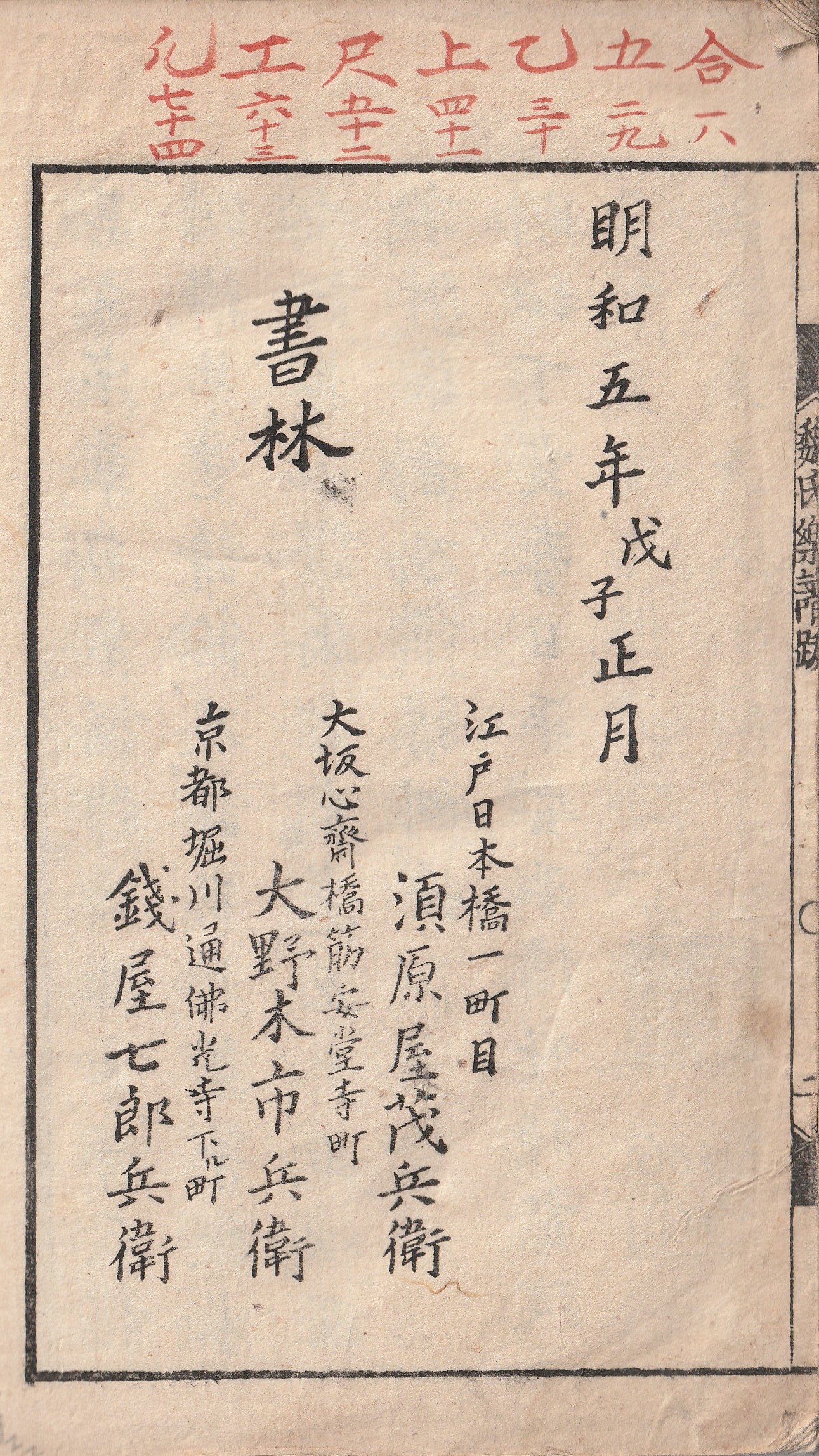

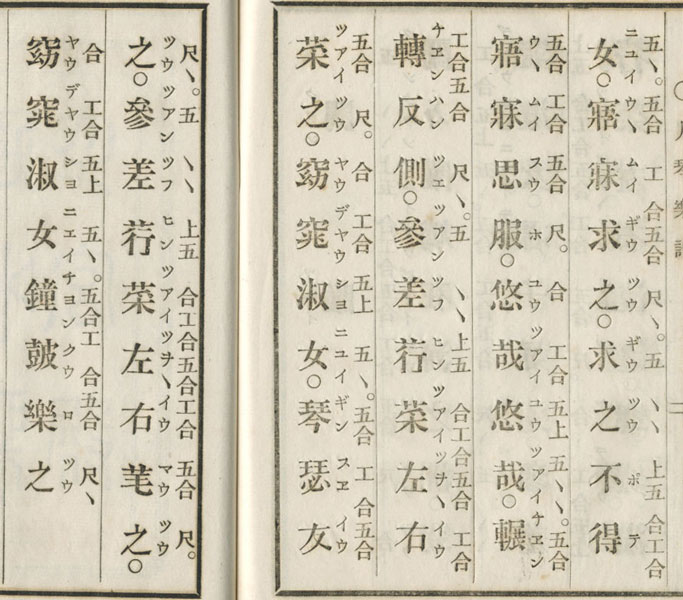

[連載] 『中国小唄物語』中国語副題「雅俗共賞 中国古老歌曲」 第8回 明楽「関雎」──三千年前の歌詞を六百年前のメロディーで 同誌付録CDよりMP3化したもの  [mp3 歌] [mp3 歌]  [mp3カラオケ] [mp3カラオケ] ( 1 ) Guānguān jūjiū , zài hé zhī zhōu . Yǎotiǎo shūnǚ , jūnzǐ hǎoqiú . 关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。 ( 2 ) Cēncī xìngcài , zuǒyòu liú zhī . Yǎotiǎo shūnǚ , wùmèi qiú zhī . 参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。 ( 3 ) Qiú zhī bù dé , wùmèi sīfú . Yōuzāi yōuzāi , zhǎnzhuǎn fǎncè . 求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。 ( 4 ) Cēncī xìngcài , zuǒyòu cǎi zhī . Yǎotiǎo shūnǚ , qínsè yǒu zhī. 参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。 ( 5 ) Cēncī xìngcài , zuǒyòu mào zhī . Yǎotiǎo shūnǚ , zhōnggǔ lè zhī. 参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。 「明楽」(みんがく)は、明王朝(みんおうちょう)の廟堂音楽(びょうどうおんがく)である。廟堂音楽とは、朝廷の奥深くで演奏される荘重な雅楽のこと。 1644年、明王朝が滅亡し、満洲人の清王朝に取って代われた。当時、中国本土の戦乱を避けて、多数の中国人が海外に逃げた。福建省出身の商人であった魏之琰(ぎしえん 1617年?-1689年)は、日本との交易で財産を作り、長崎に永住した。 魏之琰から四代目にあたる魏皓(ぎこう。日本名は鉅鹿民部規貞)は、長崎の自分の家で代々伝承されていた「明楽」(みんがく)を世に広めたいと考え、京にのぼって公家や大名たちの前で明楽を演奏した。荘重で力強い男声合唱と伴奏音楽を聴いた江戸時代の日本人は「これが本物の雅楽か」と驚いた。 日本のいわゆる「雅楽」は、7~8世紀ごろ、唐王朝の宮廷の宴会で演奏されていた「燕楽」(えんがく)がベースとなっている。遣唐使が輸入した宴会音楽を、日本人は「雅楽」と呼ぶ。だが中国で雅楽と言えば、本来は、廟堂音楽を指す。 姫路藩主の酒井忠恭(さかいただずみ)は、文化を愛好する大名だった。酒井は明楽に惚れこみ、魏皓のパトロンとなった。中国本土が清王朝に支配されていた時代、隣の日本では、すでに滅びて久しい明王朝の雅楽が、武士の合唱団によって中国語で歌われ、演奏された。1774年に魏皓が死ぬと、明楽のブームは下火になったが、楽譜や楽器など貴重な資料が残された。 明楽は中国本土では消滅したが、日本に伝わったおかげで絶滅をまぬかれた。今日の中国の音楽研究者も、明楽については日本の資料に頼っている。現在、東京の坂田古典音楽研究所で、ときどき明楽の復元演奏・合唱が行われている。 CDに収録した明楽の曲「関雎」(かんしょ)の歌詞は、漢文の古典『詩経』そのままで、三千年前のものだ。歌詞の大意は──(1)カンカンと鳴くミサゴ(猛禽類の一種)が つがいで川の中洲にいる しとやかな淑女(しゅくじょ)は とのがたの良きつれあい。(2)ふぞろいに伸びたハナジュンサイの葉は 左に右につまみとる しとやかな淑女は 寝ても覚めても探し求める。(3)求めても見つからないので 寝ても覚めても思い悩む 悩ましや悩ましや 悩んで何度も寝がえりをうつ。(4)ふぞろいに伸びたハナジュンサイの葉は 左に右ににぎりとる しとやかな淑女と 琴と瑟(しつ)の楽器をかなでて遊ぶ。(5)ふぞろいに伸びたハナジュンサイの葉は 左に右にむしりとる しとやかな淑女と 鐘と太鼓を鳴らして遊ぶ。 |

[歌付き・mp3(Gmに移調)]

[歌付き・mp3(Gmに移調)]  カラオケ[(midiカラオケ Gm移調版]

カラオケ[(midiカラオケ Gm移調版]  カラオケ[MIDI版])。

カラオケ[MIDI版])。

|

| 五 合 工合 五、工 尺、上、。 | ラーーーソーミソ | ラーーーーーミー | レーーーーーーー | ドーーーーーーー |

| 五合 五合 尺上、五。尺上五 、、。 | ラーソーラーソー | レードーラーーー | レードーラーーーー | ラーーーーーーー |

| 尺 工 尺上 尺上 五合 五、、、。 | レーミーレードー | レードーラーソー | ラーーーーーーー | ラーーーーーーー |

| 五 上 五 合、、 上尺 工、尺上、。 | ラードーラーーー | ソーーーーードレ | ミーーーーーレー | ドーーーーーーー |

| 五 上 五 合、、工、、、、。 | ラードーラーーー | ソーーーーーーー | ミーーーミーーー | ミーーーーーーー |

| 尺 工 尺 上 尺、 上 五 、、。 | レーミーレードー | レーーーーーーー | ドーーーラーーー | ラーーーーーーー |

| 尺 工 尺 上 尺、 上 五 、、。 | レーミーレードー | レーーーーーーー | ドーーーラーーー | ラーーーーーーー |

| 五 合 五 合五、 尺 、 、、。 | ラーソーラーソー | ラーーーーーーー | レーーーレーーー | レーーーーーーー |

| 上 尺工 尺 上 五、 五 合五 合五、 | ドーレミレードー | ラーーーーーーー | ラーソーラーソー | ラーーーーーーー |

|

|

|

|

|

[連載] 『中国小唄物語』中国語副題「雅俗共賞 中国古老歌曲」 第10回 明楽「秋風辞」 ──贅沢をきわめた帝王の孤独 秋风起兮白云飞,Qiūfēng qǐ xī báiyún fēi , 草木黄落兮雁南归。cǎomù huángluò xī yàn nán guī . 兰有秀兮菊有芳,Lán yǒu xiù xī jú yǒu fāng , 怀佳人兮不能忘。huái jiārén xī bù néng wàng . 泛楼船兮济汾河,Fàn lóuchuán xī jì Fénhé , 横中流兮扬素波,héng zhōngliú xī yáng sùbō , 箫鼓鸣兮发棹歌。xiāogŭ míng xī fā zhàogē . 欢乐极兮哀情多,Huānlè jí xī āiqíng duō , 少壮几时兮奈老何? shàozhuàng jǐshí xī nài lǎo hé ? 漢の武帝は、姓を劉(りゅう)、名を徹(てつ)という。彼は、漢王朝の最盛期に君臨し、美人と文学を愛好した。北方謙三氏の小説『史記 武帝紀』をはじめ、日本の歴史小説にもよく登場する有名な皇帝である。 武帝は紀元前113年の秋、数え44歳のとき、群臣を連れて汾陽の地に旅行した。汾陽という地名は、山西省を流れる「汾河」の日あたりの良い側(北側)の土地、という意味である。洛陽という地名が「洛河の北側」の意であるのと同様。日本では、名酒「汾酒(フェンチウ)」の産地として有名。 汾陽の地で、武帝は大河に巨船を浮かべ、群臣たちと豪華な宴会をもよおした。武帝は「秋風の辞」という漢詩を詠んだ。訓読すると──秋風(しゅうふう)起こりて白雲(はくうん)飛び、草木(そうもく)黄落(こうらく)して雁(がん)南帰(なんき)す。蘭(らん)に秀(しゅう)有りて菊に芳(ほう)有り。佳人(かじん)を懐(おも)いて忘る能(あた)わず。楼船(ろうせん)を泛(うか)べて汾河(ふんが)を済(わた)る。中流を橫ぎりて素(しろ)き波を揚(あ)ぐ。簫鼓(しょうこ)鳴りて棹歌(とうか)発(おこ)る。歓楽(かんらく)極(きわ)まりて哀情(あいじょう)多(おお)し。少壮(しょうそう)幾時(いくとき)ぞ、老いを奈何(いかん)せん。 この詩の大意は──秋の風。青空を白い雲が飛ぶ。草木の葉は黄ばんで落ち、雁たちは南へ帰る。佩蘭(はいらん。フジバカマ)の花は美しく色づき、菊の花はかぐわしい。季節のうつろいのなか、私は、美しいあの人を思い出す。彼女のおもかげが忘れられない。……私は群臣とともに、豪華な船遊びを楽しむ。汾河に巨船を浮かべ、大河の流れを横切る。白い波があがり、笛や太鼓の音楽が鳴り、漕ぎ手たちの合唱が響きわたる。私は皇帝として、風流の贅沢をきわめた。が、このむなしさは、何だろう。若き日は、あっというまに過ぎさった。老いてゆく自分を、さて、どうしよう。── 漢字の「愁」は「秋の心」と書く。人生の思秋期、武帝がつぶやいた「歓楽極まりて哀情多し」という言葉は、ことわざとなった。 古来、武帝のこの漢詩に合わせて、さまざまな曲が作られてきた。中国のテレビドラマ『漢武帝』 (主演は周里京)でも、武帝が晩年に人生を回想するシーンで、この「秋風辞」が男女の合唱曲として流れる。ここでは、江戸時代から明治にかけて日本でも流行した明清楽(みんしんがく)の「秋風辞」の曲を紹介する。  同誌付録CDよりMP3化したもの→[歌・mp3] 同誌付録CDよりMP3化したもの→[歌・mp3] |