研究概要

私たちのからだの中に「時計」があることをご存知でしょうか?体内には、「体内時計」もしくは「生物時計」と呼ばれる時計があるのです。時計といっても、周期によって様々なものがあります。その中でも私たちが研究しているのは、約1日のリズムを刻む「概日」時計と呼ばれるものです。約1日の周期性を持つリズムは、circadian rhythm(サーカディアンリズム)といわれ、ラテン語でcircaは「おおよそ(概)」、dianは「日」であり、日本語では「概日リズム」といわれます。

生物が持つ周期性

概日リズムは、バクテリアから植物、そしてヒトに至る様々な生物種で認められる基本生命現象の一つです。概日リズムは地球の自転によって得られた周期性ですが、地球の公転周期(約1年)や月の公転周期(約27日)によって得られた概年リズムや概月リズムなども知られています。

生物のリズム現象が初めて科学的に記述されたのは、フランスの天文学者であるde Marian博士が1729年に行った実験です。彼は、オジギソウの葉の開閉現象を観察し、朝に葉が開き、夜になると閉じるオジギソウを遮光したボックス中に入れても、葉の開閉リズムは継続することを発見しました。このことは、この開閉リズムは環境からの刺激の入力がなくとも自律的に刻む周期性であることを示しています。地球上に住む生物は地球環境に適応すべく、長い年月をかけて、様々な周期性を獲得したと考えられています。

ヒトの生理機能の日内変動

ヒトの体においても様々な生理機能で概日リズム(日内変動)は認められます。

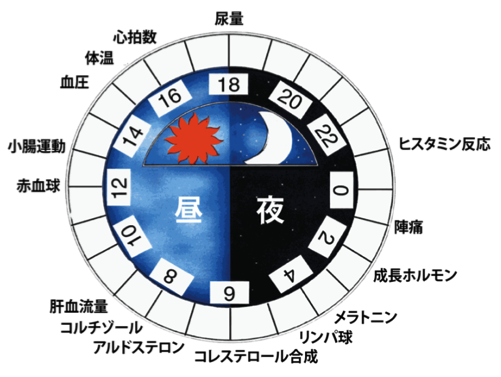

図1には日内変動が認められる生理現象を記しています。ご覧のように多くの生理機能に日内変動が認められ、またそのピーク時刻は異なっています。これはヒトが毎日生活していく上で、体を効率よく働かせるために、それぞれの生理機能が最も必要となる時刻にピークが来ているのです。また、これらのリズムは驚くほどに正確であり、毎日同じ時刻にそのピークは出現します。

図1. ヒトの生理機能のピーク時刻を24時間の時計に表記している。

様々な生理機能に日内変動があることがわかるだろう。

これからの研究の方向性

これまでの多くの知見から、生物が時を刻むメカニズムはわかってきていますが、まだ多くの疑問が残されています。私たちは、「なぜ、生物は正確に1日のリズムを刻むことができるのか?」、この疑問に答えるべく日々研究を行っています。また、図1に示したように多くの生理現象に日内変動が認められることから、薬剤の投与時刻を考慮する時間治療が最近注目されています。私の研究室では、時間治療を念頭におき、薬剤の時刻依存的な薬理作用を確かめる基礎実験を行っています。同様に、食物代謝にも日内変動が認められることから、同じ飼料でも給餌時刻を変えるだけで効率よく家畜や養殖魚を生産できる畜産・養殖技術の開発にも取り組んでいます。

研究テーマ

現在、本研究室に所属する学生は5つのチームにわかれ、そのチームの中でさらに各々が細かく分かれたテーマに基づき研究を行っています。

各班の名称をクリックすると、チームの紹介を読むことが出来ます。