HOME�@���@���Ƌ��ޏW�@���@���̃y�[�W

�����̌�{�@������������������̗��j

�ŐV�̍X�V2025�N10��26�� �@�@�ŏ��̌��J2025�N10��26��

- 10/28 �Ñ�̌�{

- 11/04 ���̌�{

- 11/11 �쒩�̌�{

- 11/18 �k���̌�{

- 11/25 �@���̌�{

����c��w�G�N�X�e���V�����Z���^�[����Z

����c��w�G�N�X�e���V�����Z���^�[����Z

�Ηj��10:40�`12:10�@�S5�� 2025�E/10/28,�@11/04,�@11/11,�@11/18,�@11/25

�@�ȉ��Ahttps://www.wuext.waseda.jp/course/detail/65953/�����p�B���p�J�n

�ڕW

�E�������������Ă��鍡�̎��オ���̂悤�ɂȂ������R���l����

�E���{�j�ƒ����j�Ƃ����g�g�݂���蕥���A���E�I�Ȏ��삩�瓌�A�W�A��������

�E���j�̗\���m�����Ȃ��l�ɂ��A�g�߂Ȃ��Ƃ���l����y������̌����Ă��炤

�u�`�T�v

�@���Ƃ́A���ƉƂƏ����܂��B�����̌N��ɂƂ��āA��b�⊯���ƂƂ��ɐ������s���O��ƁA�@�܂ƂƂ��ɕ�炷���삷�Ȃ킿��{�́A���ƌo�c�̗��ւł����B�O��̐����͎Ƃ��ȋ��Ƃ��_���I�Ȍv��v���\�ł���A�Ñォ��ߑ�ɂ����ĉ��v�Ɖ��ǂ����݂��܂����B���삷�Ȃ킿��{�́A���ƈ���̂��ߌN��̒j�n�q�������苟������u�@�������C���t���v�ł������A�D�P�Ƃ������R�ɍ��E����鐶�����ۂ�����ł����B���̂��ߍ@�܂�{���A��������������{�̑����́A�������Ƃ���邪���܂����B�{�u���ł́A��{���猩���u�������瓂�܂ł̒����j���A�L�x�ȉf���������g���A�\���m���̂Ȃ������ɂ��킩��₷��������܂��B

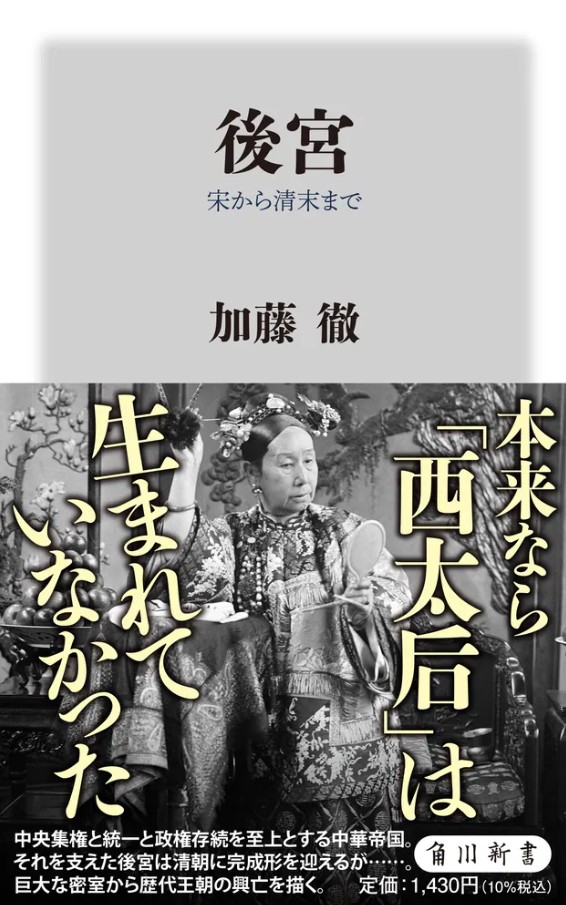

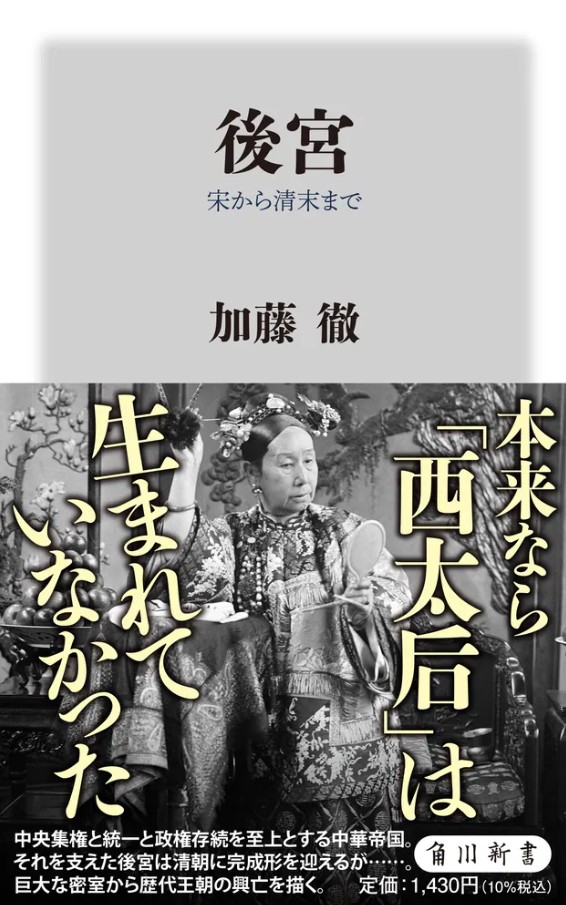

���Q�l�}���@book.html#koukyuu�@�����O�w��{�@�u���瓂�E�ܑ�\���܂Łx�p��V���A2025�N9��10��

�@KADOKAWA�̌����T�C�g

https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000459/

�u�����ǂ݂�����v�ŁA�{��60�ł܂œǂ߂܂��B

10/28�@�Ñ�̌�{

10/28�@�Ñ�̌�{

�@�����̗L�j����͋I���O14���I����A�u�����̌���Ɏn�܂�܂��B�����ɂ����j�L�^�́A�j���Ƃ��������b�ł���A�q�X�g���[�Ƃ������X�g�[���[�ł����B

�u���̍Ȃŏ��R�������w�D�A�@���̐��b�ɏo�Ă���F�ȁA�����̖ŖS�̂��ƂƂȂ����J姒�A�����̌N�b�ƊW�����������Ƃ����ĕP�A�ȂǁA

�������`����̐l�������́A�����̓�ɕ�܂�Ă��܂��B

�������A�퍑����ɐ��������̌o�T�w��L�x�ŌN��̌�{�̍@�܂̒������߂���ȂǁA��{�̐��x���n�܂����̂���`����ł����B

YouTube�@https://www.youtube.com/playlist?list=PL6QLFvIY3e-loJskwNRhG3fRPPQWgxv64

���|�C���g�A�L�[���[�h

- ����

�@��=�O��

�@��=����(��{)

- �Ɛ��@��

�@�����@�ւɑ���T�O�B��{�́u�Ɛ��@�ցv�ł������B

- ��`����@������

�@�����j��A�O221�N�̐`(�n�c��̐`)�ɂ�钆������ȑO�̎�����w���B

�@�_�b����A�āE�u�E��(����)�̎O��A�t�H�E�퍑���ォ��Ȃ�B

����{�Ƃ͉���

�@�����̌�{�́A��㉤���ɂ����Ă���߂ē��قȋ�Ԃ������B�c��̍ȏ��ł���@�܂𒆐S�ɁA�c��ȋ{���ƛ��������Z���A���̋K�͂͏��s�s�ɕC�G�����B�u��{����O��l�v�u�O�{�Z�@���\��܁v�Ƃ������퓅�\���́A���̋��含���ے����Ă���B�Ⴆ�ΐ��W�̕���E�i�n���́A�ꖜ�l�K�͂̌�{��r�Ԃŏ���A���������͍c�邪�������悤�����ėU�����B���̈�b�����{�ɂ�����u���艖�v�K���̋N���Ƃ����B

�@��{�̎�͓V�q���c��ł���A�`�̎n�c��ȍ~�Ɋm�������̍��ł���B�n�c�邩�琴���̐铝��i��V�j�̑ވʂ܂Ŗ���N�A���S�l�̍c�邪�o�������i�c��̑����ɂ͎��̍c����܂ނ��ŏ�������j�B���������c��̑����͌�{�Ő��܂�A���͑����ɖ|�M����A���邢�͖�̉c�݂ɓM��Č�{�Ŗ����I�����B��{�͍c��̉ƒ�ł���Ɠ����ɁA�����Ɩ��ڂɘA������댯�Ȍ��͂̉����ł��������B

�@���E�j�I�Ɍ���ƁA�I�X�}���鍑�̃n��������{�E���N�̌�{�ȂǁA�����Ǝ������x�͑��݂���B�����������̌�{�͋K�́A�T�O�A�^�c�m�E�n�E�̓_�œˏo���Ă����B���������u�c�@�v��u��{�v�Ƃ������m�ɐ��x�����ꂽ�T�O�́A�������������L�̌��ۂƌ�����B

�@���[���b�p���E�ɂ́A�����I�Ȍ�{�͑��݂��Ȃ������B�Ñネ�[�}�̍c��i�J�G�T����l���Ȃǁj�͑����̈��l�����������A���x�����ꂽ��{�͎����Ȃ������B���[�}�c��͐��p���Ɍb�܂ꂸ�A�܌���̑����͗{�q����p�Ƃ����B���̂��Ƃ͉����̕s����݁A�ÎE��s���������������ʂ�����B��{���s�݂̂��߁A�����ɑ���^�`��������]�n���傫�������B���ہA�p�������`���[�h�O����DNA�����ł́A�ƌn�}�ɑ��݂��Ȃ����n�̍������w�E�����ȂǁA������肪���j�w��h�邪�����B

�@����A�����̌�{�͏����̒呀�Ǘ���O�ꂵ�A�����̏�������ۏ���u�����̒m�b�v�Ƃ��`�e�����قǍ��x�ɃV�X�e��������Ă����B�c��̎q�����l�̌�����������]�n�͂قڔr������Ă����̂ł���B

�@�̌o�T�w��L�x���`�ɂ͌�{�g�D�����̂悤�ɋL�ڂ��Ă���B

�ÎғV�q�㗧

�Z�{�A�O�v�l�A��l�A��\�����w�A���\���ȁA

�Ȓ��V���V�����A�Ȗ��͕w���A�̓V�����a���Ɨ��B�V�q��

�Z���A�O���A�㋨�A��\����v�A���\�ꌳ�m�A

�Ȓ��V���V�O���A�Ȗ��͓V���V�j���A�̊O�a�������B

�̞H�A

�V�q���j���A�㒮�����A

�V�q���z���A�㎡�A���A

�V�q���O���A�㒮���E�B

���������A�O���a���A���Ɨ����A���V�������B

�@����́A��Ƃ����z�������u���ɂ����̗��z�I�Ȍ�{�v���ŁA�㐢�̗�㉤���̌�{�̃��f���ɂȂ����B

�@�����̑g�D�͘Z�̋{�a����Ȃ�u�Z�{�v�ł���A�O���̑g�D�͘Z�̊���������Ȃ�u�Z���v�ł���B���ꂼ��̃����o�[�̊K���́A

�@�@�Z�{�̏����͏ォ�珇�Ɂu�O�v�l�A��l�A��\�����w�A���\���ȁv

�@�@�Z���̒j���͏ォ�珇�Ɂu�O���A�㋨�A��\����v�A���\�ꌳ�m�v

�ł���B��K�������邲�Ƃɒ���͎O�{�Â�����B

�@�V�q�̂Ƃ߂͍��ƁA���Ȃ킿����Ɖƒ�����߂邱�ƁB�V�q�́A�v���C�x�[�g�Ȍ�{�ł��I�t�B�V�����Ȓ�����A�����I�ɖ͔͂ƂȂ�ԓx�Ŏ��߂˂Ȃ�Ȃ��B��������A�V���̒j���͋�������A�l���ɑ��鐭�����ǂ��Ȃ�A�l���̉ƒ됶�����~���ɂȂ�A���E�̕��a�Ɣɉh�������B

�@�A�W�A�ł����x�͈قȂ�B�I�X�}���鍑�̃n�����͌N��̎��I��Ԃł��������A�����̑����͓z��ł���A���p�����Y�ފ�Ƃ��Ĉ���ꂽ�B�u���͎蕨�v�Ƃ������l�ς��O�ꂵ�Ă����_�͒����Ǝ��邪�A�������c��̐����ȍȂƂȂ鐧�x�͋H�ł������B�܂����{�̕�����{�͊Ǘ����ɂ��A���������݂����A���R�ȏo���肪�\�������B�w��������x�Ȃǂ́A�����������݂̌��i�Ǘ�������ΐ��������Ȃ���������ł���B

�@������{�j�͐_�b�I����ɑk��B����͈�v���Ȃ������Ɠ`�����A�āE�u�̉����ɂ���{�I���u�͑��݂����Ƃ���邪�A�j�����͕s���m�ł���B�m���ȋL�^�Ɋ�Â���{���x�́A�t�H�퍑���Ɏ�Ǝv�z�������̐��x�𗝑z�����A�����̊�Ղ��`�����ꂽ�_�ɋ��߂���B���̌�A�`���ȍ~�̒����W�����Ƒ̐��̊m���ƂƂ��Ɍ�{�͐��x�����}���ɐi�B

�@�Ȍ�A��{�́u�c��̎q���Y�ޑ��u�v�u�������͂̉����v�u�����ێ��@�ցv�Ƃ��āA���ؒ鍑�Ɖ^�������ɂ����B��{�̏��������͉ؗ�Ȉߑ����܂Ƃ��Ȃ�����A�ɓx�ɊǗ����ꂽ����Ԃňꐶ���߂������B�c�@�_�Ƃ��錵�i�ȏ���A�����Ƃ��������j���ɂ��Ď��ƃT�[�r�X�̌n�A�����Č�{�����̑����������ΓV���̐��������E�����B��{�𐧂���҂͍c������A���Ƃ����Ƃ����������������B

�@���̂悤�ɒ����̌�{�́A�P�Ȃ�j���̏�̏�ł͂Ȃ��B�����̒����ƌ����ێ���S���u���Ƌ@�ցv�ł���A�c�錠�͂̊j�S���߂����قȃV�X�e���ł���B

�����j�w�ƍl�Êw

�@���j�w�͕������A�l�Êw�͈╨���d�����A���Ɏ咣����������B�_���V�c�̑��ʔN�������ɂ��������L�O�����A�l�Êw�I�ɂ͓������Ƃ����݂����A���͂��̋L�q���^�⎋���ꂽ�B�����ł͍������Y�}�̓����������̂��߁A�����I���j�ς��D���ŁA�s���̈������͖��������B

������Ɛ_���V�c

�@���{���_���V�c�́u�c�I�v���g�����悤�ɁA�����������̌Â����������߁u���I�v��݂����B����͐_�b��̒鉤�ŁA�������J�����Ƃ���邪���݂͊m�F����Ȃ��B���݂͒��ؖ����̎n�c�Ƃ��Đ������p����A������w�̑c�Ƃ������B

����v���Ȃ�嫫��

�@����͈�v���ȂŁA�X���Ƃ��ꂽ嫫������̈�l�B�˓����d������͔ޏ���]�����A嫫��͋��������Ɠ`������B����͎j���ł͂Ȃ����A�����Ō���ׂ��Ƃ����㐢�̗��z�f����B����̎��㑜�́A��{������[���p�̌��^�Ƃ��Ȃ����B

���ŏ��̐��P�����ƌ�{

�@�Ñ㒆���̉��ʌp���ɂ́A�T���E���P�E�����̎O�`������A���P���n�܂����͉̂ĉ�������Ƃ����B�Ă̞{���͖\�N�ŁA�u�̓����ɕ�������ĖłB�Ȍ�A�����j�͉����������V�����Ɏ���đ�����u�Ր��v���v���J��Ԃ��B�T������ɂ͕s�v��������{�́A���P�̐��̊m���ƂƂ��Ɍ�p�Ҋm�ۂ̂��ߐ��܂ꂽ�B

�@�ĉ����̎��݂͒����ł͌��F����邪�A�����㎑�����Ȃ����ۓI�ɂ͖��m��ł���B�{���̔܁E����͓`���I�����Ƃ��Ēm���A�w�`�x�Ȃǂŕ`�����B�ޏ��͔��e���������ŁA�{���ƂƂ��Ɏ��Ɖ��y�ɓM��A�r�����Ŗ������Đl�����Ȃ��A��������Ċ�Ƃ����B�����͌㐢�̑n��ŁA�\�N�ƈ����̏ے��Ƃ��ē����I���P�ɗp����ꂽ�B���ǁA�{���͓����ɓ�����A����ƂƂ��ɖŖS�����B

���u�����̌�{

�@�u�i���j�́A�I���O1600�`�O1100�N���ɉh���A�����������c��ŌÂ̎��݉����ł���B�b�������̔����ɂ��u�L�j����v���n�܂����B���E�����̔܁u�w�D�v�͎��݂��m�F�����ŌÂ̏����ŁA�R�𗦂����i�ߊ��ł��������B��̔����ō����n�ʂ����t����ꂽ���A�㐢�ɂ͖Y���ꂽ�B

�@�b�������ɂ͒j�������������Ƃ݂��镶��������A�u��ɂ��łɛ����I���݂������\��������B�������A�����́u�����v�͕K�����������j���ł͂Ȃ��A�P�ɋ{�d�����w�����t�������B

�@�Ō�̉��E�@���͔܂̛F�ȂɓM��āu��r���сv�Ȃǂ̈�b���c���A�\���Ŏ��ɖłڂ��ꂽ�Ɠ`������B�������l�Êw�I�ɂ͏@���I���J�̑�ʏ��������ꂽ�\���������B�F�Ȃ͌㐢�A�u�����v�̑㖼���Ƃ��Č��p����A���{�ł�����̌ϓ`���ɓ]�������B

�������������Ŗł�

�@�u��łڂ������͐��������ɓs��u���A����𐼎��Ƃ����B�E�q�͂��̎���̐��x�𗝑z�Ƃ��A�㐢�̓��A�W�A�����ɉe����^�����B�������ł́A���̎���ɓ��s��]������拍��i�����薼�j��^���鐧�x������A�����E�����E�����Ȃǂ͖��N�A�����E�H���͈ÌN�Ƃ��ē`���B

�@��\���̗H���͔����E�J姒�����A�@�Ƒ��q��p���Ă܂Ŕޏ�������悤�Ƃ����B�J姒�͂Ȃ��Ȃ���Ȃ��������A�H�������x��́u�̂낵�v����������ɏグ�ď������W������Ə����Ƃ����B�̂��ɖ{���Ɉٖ������N�U�����Ƃ��A�N�����R�ɗ����A�H���͎E����A�J姒�͕ߗ��ƂȂ����B

�@����ɂ����͖łсA�s�𓌂̗��z�Ɉڂ��������̎��ォ�瓌�����n�܂�B���l�ɘf�����������u�J姒�̏��v�́A�{�̖���E�@�̛F�Ȃƕ��ԖS���̏ے��Ƃ��Č��p���ꂽ�B

���t�H����̍E�q�ƈ���

�@�Ñ�̌�{�͎j�����R�����A�����̑��݂�����Ȃ����A�����ɓM��č���łڂ�����A�@�܂ɂ�鍬���Ƃ������b�́A�̂��̑��V���@��k�M�܂Ȃǂɒʂ���u��{�̋��P�v�Ƃ��Č��ꂽ�B

�@�����ŖS������S�N��A�t�H����̘D�ɍE�q�����܂��B�w�_��x�ɂ͓�߂����L�q�������A���Ƃ��u���N�̍Ȃ̌ď́v�Ɋւ��������A�u禘�̍Ղ�v�ɂ��Ă̔���������B�O�҂͌N��̊i�t���Ɋւ����̂ŁA�̂��̎j�ƁE�����w�O���u�x��冂̗�����̔܂��u�c�@�v�Ə̂��A冂̐��������ÂɎ咣�����B�̍��̏���́A��{�⍑�Ƃ̊i�ɂ����������肾�����B

�@�E�q���u禘�̍Ղ�v�ɂ��āu�m��Ȃ��v�Ɠ��������R�ɂ́A�ނ��V��̐��Ƃł���Ȃ����̗����ڌ����A�����������Ƃ����u�E�q��A���v������B�D�ł͑c��̖؎�̕��т����������Ă���A�E�q�͗�̗���������āu����ȏ㌩�����Ȃ��v�ƌ�����Ƃ����B

�@���́u�����̏��v�̖��́A��{���x�Ɩ��ڂł���A���q�ɂ����ʌp����F�߂�Љ�ł́A�ȏ��̒n�ʂ������I�ȑ����݁A���̑��V���@�Ȃǂɏے������A�d�̉����ƂȂ����B

�@�܂��w�_��x�ɂ́A�q�̗���̍ȁE��q�Ƃ����������o�ꂷ��B�E�q�͔ޏ��Ƃ̖ʉ�����������A������ĉ�����B��q�͗���ƈ��l�E�v���Ƃ̊W�ō��𗐂��A�E�q�͉q���������B��q�����鑛���́u�F�ɓM��鉤�v�Ɓu���ꂽ�@�܁v�̓T�^�ł���A�E�q�̗��z�Ƃ���u��̒����v�Ƃ̑Δ�Ƃ��ĕ`�����B

�@��q�͌㐢�A�����Ȉ����Ƃ��Ĕ�������A����ł̓}�O�_���̃}���A�̂悤�Ɉ����݂�тт������Ƃ��čĕ]������Ă�����B

��������l�����

�@�����ł́A���{�i�t�H���j�A�����N�i�O���j�A渐�i�㊿���A�`����j�A�k�M�܁i���j�̎l�l���u�l������v�ƌĂԁB

���̔��������u��������E��㵉ԁv�̐���Ō`�e����B

�@�l������̕M���E���{�͉z���̔����ŁA����Ɍ��o����A�����v���̌�{�ցu���l�v�v�Ƃ��đ��荞�܂ꂽ�B�v���͐�����ӂ�A�z�����H�́u��d���_�v�̖��A�I���O473�N�Ɍ���łڂ����B

�@���{�̖��H�ɂ́A���Y��������Ɠ��S���čK���ɕ�炵���Ƃ�����������B�`���I���݂ƂȂ�A�����̎���m�Ԃ̔o��ɂ��r�܂ꂽ�B

�@�m�Ԃ́w���̍ד��x�̗��ŏH�c�̏ۊ��i���݂̏H�c���ɂ��َs�̈ꕔ�j�ɗ����Ƃ��A���̌��i�����̂悤�Ȕo����r�B

�@�@�ۊ���J�ɐ��{���˂Ԃ̉�

�Q�l�@�u�u�����͐l�ԕ���v�A�������g���ă��C�o�����������������Ă��������`���̍����vhttps://jbpress.ismedia.jp/articles/-/90456

���`�̌�{

�@�t�H����͓������`����́u���v�Ƃ��đ������A�e�҂��u�������v�������čR�������B�����퍑����ɓ���Ə�����Ɂu���v���̂��A�x�������ŗ̓y�E�l�����}���������B�������u�����A�㐢�̌̎�������������܂ꂽ�B

�@�O221�N�A�`��嬴���������ꂵ�A�����̌��Вቺ�܂��āu�c��v��V�݁A����n�c����̂����i����39�j�B�������ȁ�����c�@�̋L�^�͂Ȃ��A��{�͕s���_�������B

�@�n�c��̑O�j�ɂ́A��{�̒����ƍc�ʌp�������ڂɊւ�����B�\�c���������͕����������A��ł���鑾�@�������������s���̓y�g�����哱�����B����A�c�������N�i�F�����j�͖}�f���������������A���q�����p�����𑽐����B���������܁E�ؗz�v�l�ɂ͒j�q���Ȃ��A�l���ɏo����Ă������ʂ̑��q�E�ِl�i�q�^�j���A���l�C�s��̍H��ŗ{�q�����q�ɔ��F���ꂽ�B

�@����������A�����N���������i�q�^�j�Ƒ��������ʂ�����Z���ŁA��Ő��܂ꂽ13�̎q�����ʌp���B�̂��̎n�c��ł���B�����ؗz�v�l�ɒj�q������A�n�c��͓o�ꂵ�Ȃ������B

�@����Ɂw�j�L�x�́A�n�c��̎����͘C�s�肾�Ƃ�������L���B�C�s��̏����D�P���Ɏq�^���コ��A���܂ꂽ�q��嬴�����n�c��Ƃ��ꂽ�\���ł���B

�@�w�j�L�x�C�s���`�ɂ��A�n�c��i嬴���j�͘C�s��̎q�Ƃ���^��������B��ɐl���������q�^�i�ِl�j�ɑ��A�C�s��͔���ȓ������s���A����œ������Ă������������i�����P�j���D�P���ɂ�������炸�A�ޏ������サ���B���̌�ɐ��܂ꂽ�̂�嬴���ł���A�D�P���Ԃ̕s���R�Ȓ��������q�W���߂���^�f�B

�@�������i�q�^�j����A��P�͘C�s��Ɩ��ʂ����������A���l�����������Ɏ@�m����邱�Ƃ�C�s��͋���A��P�̏�~�������Ƃ���嫪毐���u�U�����v�Ɏd���ĂČ�{�ɐ����������B��P��嫪毐�̎q�𖧂��ɎY�݁A嫪毐�͋��x�ƌ������B

�@�`����9�N�i�O238�j�A嫪毐�̗������o���A�N�[�f�^�[�͎��s�B嫪毐�Ƃ��̈ꑰ�͏��Y�A�B���q���E�Q���ꂽ�B�C�s����֗^���I�������r�A冂֗����ꎩ�E�����B

���@��P�͐��ɂ���Ē��ڔ������Ȃ�������贂ɗH����A�\�N��Ɏ����B�v�������ƍ������ꂽ�B

�@�����A�n�c��͓x�ʍt�E��������A��y�؎��Ɓi����E���[�{�E�����j�𐄐i�������A�J���̉��l�������A����16�N�Ő`�͖ŖS�B

�@�܂��n�c��̎���A�c��𑀂萭������f�����u�����v���⍂�́A�㐢�̂悤�ȋ��������ł͂Ȃ������A�Ƃ�����������B

�@�T���Đ`�̌�{�́A�悭�킩��Ȃ����Ƃ������B

�n�c��͍��Ɠ����̉p�Y�ł���Ɠ����ɁA��{�ƌ����̐����ɖ|�M���ꂽ�����҂ł��������B

�@�n�c�邪���������q���͂��킹�ĎO�\�l�]�肾�����炵���B�i�n�J�́w�j�L�x�n�c�{�I�◛�z��`�̋L�q����݂�ƁA�n�c��̑��q�͓�\�l�]��A���͏\�l���炢�������B�`���̓����ŋL�^������ꂽ���Ƃ�����A���m�Ȑ��͂킩��Ȃ��B

�Q�l�@�u�`�̎n�c����u��{���v�Ɉꐶ�ӂ�܂킳�ꂽ�@�l�C����w�L���O�_���x�̘C�s��͂ǂ��u�����v�ɏ��l�߂��̂��vhttps://jbpress.ismedia.jp/articles/-/90460

[��ԏ�]

11/04�@���̌�{

11/04�@���̌�{

220�N����̒����j�ɂ����镪��Œ����j�㏉�̒鍑�́A�n�c��̐`�ł������A�Z���Ŗłт܂����B�n�c��̐��ȁu�n�c�@�v���N�ł������̂��A�`�́u�����v�⍂�����������ł������̂��ǂ����A�`�̌�{�͓䂾�炯�ł��B���M�����Ă����鍑�̌�{�́A�K�͂͑傫���������̂́A�ȂɂԂ���j�ɑO�Ⴊ�Ȃ��������߁A�z��O�̎��Ԃ̘A���ł����B�����̎O�别���ɐ������鏉��c�@�E�C�@�A���ޏ�̂�������~�X�ŃV���f�����ɂȂ���⅍c�@�A60��Ō��R�Ɣ����N�����l�ɂ����ٓ�����A���㎀�^�f�̍c�����o���A�Ȃǔj�V�r�Ȑl����y�o���܂����B

YouTube�@https://www.youtube.com/playlist?list=PL6QLFvIY3e-nj6GSJOUmjW8nGyHdfrYxN

���|�C���g�A�L�[���[�h

- �ÓT�Ñ�@classical antiquity

�@���m�j�ŁA�M���V�A�E���[�}������w���B������̒����́A�t�H�E�퍑���ォ��`���ł������B

���Ɋ������́u�����v�u�����v�u�������v�Ȃǒ��������̏o���_�ƂȂ����B

- �O��Ȃ�����

�@�O���̏���c��E���M�͔_���o�g�ł������B�_�����c��ɂȂ�Ƃ������Ƃ��͂��߁A�O���͑O��̂Ȃ����Ԃ����o�����B

��{�̉^�c�����s����̘A���������B�O�ʂ⛁���A���������̓V�q�̒Z�����ȂǁA��㉤�����o������h�}�́A�O���Ɏn�܂�B

- �Љ�C���t���Ƃ��Ă̏@��

�@�O���̕���̎��ォ��̍��Ƌ��w�����͂��܂����B���n�̐�c���q���s���́A�@��(���n�����W�c)�̎Љ�C���t���������������B

��{�͓V�q�̎q���Y����@�������H��ł��������B�e�������̂��炢�͂��������̂́A���ہA�㊿�̗��G��A�O���u��冊��̗����ȂǁA�����O�x�����ł������R�́A�@���̗͂ɂ��B

�@�������́u�����v�u�������v�̌ꌹ�ɂ��Ȃ�����鍑�ŁA�O���ƌ㊿�����킹�Ďl�S�N�ȏ㑱�����B

�u�`���鍑�v�u��鰘Z���v�ƕ��̂���邱�Ƃ������A�w�O���u�x�̕���ƂȂ�̂��㊿������鰂̖ŖS�܂ł́u��鰁v�̎���ł���B

���O���̏���

�@�O���̑n�n�ҁE���M�i���c asahi20200625.html#03�j�͋I���O202�N�ɑ��ʂ��A�O���͖�200�N�������B�l���͐`�̎O�{�ɑ����A���͂̏[���ƂƂ��Ɍ�{���x���g�債���B

�����̍@�܂̏���́u�c�@�A�v�l�A���l�A�ǐl�A���q�A���q�A���g�A���g�v�̔��K���ł��������A��ɁA

�@�@�c�@�A���V�A婕���A娙�M�A�e�A���l�A���q�A�[�߁A���q�A�ǐl�A���g�A���g�A

�@�@�܊��A����A�����A���a�A���A�ۗсA�ǎg�A���

�@�ƂȂ����B���Ȃł���c�@�͕ʊi�Ƃ��āA�����̊K���́u���V�v�ȉ��̏\�l���܂ő�����(�u����v�͏\�O���ŁA�u�����A���a�A���A�ۗсA�ǎg�A��ҁv�͂܂Ƃ߂đ�\�l��)�B�@�O���̎�s�͒������������A�㊿�́A��菬���ȌÓs�E���z�ɑJ�s�����B������͌�{���k�������B�@�@

�c�@�A�M�l�A���l�A�{�l�A�я�

�̌܊K���ɂȂ����B

�@���M�͏����o�̍����ŁA�̂��Ɋ�������n�����B���ƒ����Ƃ�������l�ɂ����Ȃ��������A�`���̗��ɏ悶�ē��p���������B�ނ͎���̗͂����łȂ��A�l���g���ˊo�ɂ�����Ă����B�J���E���ǁE�ؐM���o�p���A���ɑ^�̍��H��j���ēV����������B

�@���M�ɂ͑����̍ȏ����������A���Ȃ̘C賁i�C�@�@asahi20250410.html#02�j�͋C��ȏ��ł������B�ޏ��͕v�̏o�����x���A�헐�̋����Ƃ��ɂ����B�������V�������ƁA���M�̈��͎Ⴍ�������ʕv�l�Ɉڂ�B�C�@�͗������A���݂����ɔ�߂��B

�@���M�͎��ɗՂ݁A�Ռp�����߂����Ĉꎞ�͐ʕv�l�̎q�E�@�ӂ��c���q�ɂ��悤�Ƃ����B�������ǂƎl�l�̘V�b���|�߁A�C�@�̎q�E���m���p���B�C�@�͔ނ�̒����Ɋ��ӂ��A�S�̉��ɉ��O���h�����B

�@���M�̎���A�C�@�͐������������A�h�G�ʕv�l�ɕ��Q����B�ޏ���߂炦�A�u�l�ԃu�^�v�ɂ��ăg�C���̒n���ɗH�����B�b��͕�̏��ƂɐS��ɂ߁A�u���琭�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�ƒQ���A�܂��Ȃ��a�������B����ł��C�@�͌��͂𗣂����A�C���ꑰ�����X�Əd�E�ɂ����B�ޏ��̎���A���b��������ĂɖI�N���A�C�����n�ŁB�������čĂї����̓V��������A�₪�ĕ���̎����ւƑ����Ă����B

�y�Q�l�L���z�O���c��E���M�̐��ȂɁu�l�ԃu�^�v�ɂ��ꂽ�����������̔ߌ��@2025.9.11

https://courrier.jp/news/archives/412424/

�@�i�n�J�́w�j�L�x�ɂ����āA�C�@�̓`�L���u�C�@�{�I�v�Ƃ��ė��āA�ޏ���V�q�Ɠ��i�̍ō����͎҂ƔF�߂��B�C�@�̂����ŁA���M�̔��l�̑��q�̂����A�����c���Ă����͓̂�l�����������B���̂����̈�l�����b�ɂ�蒷���ɌĂі߂���A��ܑ�c��ɂȂ����B�����̗��̍c��̂Ȃ��ł����N�̗_�ꂪ�����A����ł���B

�@����̕�E���P�́A���M�ɏ�����邱�Ƃ��܂ꂾ�������߁A�C�@�̎��i�̑ΏۊO�ƂȂ�A���q�Ƃ��ǂ����炦�邱�Ƃ��ł����̂ł���B

�@����̍c�@�ŁA�i��̕�e�ƂȂ���⅕P(�O��Z�ܔN�\�O��O�ܔN�@asahi20250109.html#02)�͋��R�ɖ|�M���ꂽ�����������B⅕P�͘C���@�Ɏd����{���������B�����̉��ɋ{������������ہA��ւ̔z����]���A�����W�̋L���~�X�ő㍑�֑����A�����ő㉤���P�̒��������B���Ɠ�l�̑��q�݁A�₪�ė��P�����ʂ��ĕ���ƂȂ�ƁA⅕P�͍c�@�ƂȂ����B����̎���A���q���i��Ƃ��đ��ʂ��A⅕P�͑��@�ƂȂ�B�ޏ��͑��̕���̏����܂Ő����A�����ɂ��e�����y�ڂ����B

�@�i��̌�{�����R���x�z�����B�����A�i��͐��������A���C�ɓ���̒��P�������o�������A�ޏ��͌��o���������̂ŁA�����̎����̓����𑗂荞�B�������D�P�������ƁA�i��͏��߂Ď�����m�����B���܂ꂽ�c�q�E�������q��������ŁA�㊿�̏���c��E����������̎q���������B

���O���̍Ő����������ɂ�����

�@�i��̎���A���� asahi20201008.html#02 �����ʂ����̂��A⅕P�珗�������̍������ł������B����͏\�Z�̎Ⴓ�ōc��ƂȂ�A���\�ŕ��䂷��܂őS�����̊��鍑�ɌN�Ղ����B�������@�܂̂����A���ɁA�c�@(�����ɂ͍F���c�@)�A�q�c�@�A���v�l�A��T�v�l�̎l�l�͌��I�ȉ^�������ǂ����B

�@�ꂪ���̂��Ƃ��ł������c�@�́A�s�D���Â̂��ߋ�疜�K���g����(���̋�\���~���炢)���g�������q���͂ł����A�c�@����~�i������ꂽ�B

�y�Q�l�L���z���̕���Ɉ����ꂽ�c�@�͢100�l����I�ꂽ�c����Ƣ�̎肩���o�������V���f�����K�[����������c�s�D���Â�90���~��{�C������D�����@2025/09/24 13:00

https://toyokeizai.net/articles/-/905535

�@����̓�Ԗڂ̍c�@�́A�R�[���X�K�[��������̉q�q�v�ŁA�ޏ����ŏ��ɕ���ƊW���������̂́u�X�߁v�������B�ޏ��̐g���ł���q��跋��a�́A���̖����ƂȂ����B

�@�u�X��v�u�X���v�u�������v�Ȃǂ̗R���ƂȂ��������E���v�l���A�|�\�l�̖��Ƃ����g���ł������B

�@����͔ӔN�A��p�҂�S�̒��Ō��߂����ƁA���̐���ł�����T�v�l���E�����B�u���̎傪�c���A���̕�e���Ⴍ�ċ�����A���͂ǂ��Ȃ�B���܂��������C�@�̂��Ƃ͒m���Ă��悤�v�Ƃ����̂��A�b���ɑ��镐��̌��������B

�@�����j��A�������͎҂����R�ƈ��l���������ŏ��̗�́A����̕��e�̓���o�A���Ȃ킿����̔���ł���ٓ������傱�Ɨ��d�ł���B���d�͕v�Ǝ��ʂ����Ƃ��A���łɘZ�\�ゾ�����B�ޏ��́A���قǂ��N�����ꂽ����Ƃ��������N���A���R�ƈ��l�Ƃ����B����͓����U�ȂɁu��l���v(����l����)�ƌĂB�u��l���v�͏�v�ُ̈̂̈�ɂȂ����B���d�́u���N���g���������A��������艩���S�ҁA�K�S���A����C�܂łȂ�A���ɕ���K�v�͂Ȃ��v�ƌ������B���̓��{�~�ňꉭ���疜�~�ɂ�������z�ł���B���̂悤�ȋt�n�[�����́A���̌�A�O�\�l�́u�ʎ�v���͂����쒩�̑v(�l��Z�N�\�l����N)�̎R�A���傱�Ɨ��^�ʂ�A�����╧�m�Ƃ̈��y�ɓM�ꂽ�k�Ă̌Ӎc�@(�ӑ��@�B�Z���I)�A���X�ƈ��l�����������̕����V(���V���@)�ȂǁA��ѐΓI�ɗ��j�Ɍ����B

�y�Q�l�L���z�C�P����30�l�͂��Ă��O�����炸�A��v��1��4���~�̘Q������c�����j�Ɏc��u�t�n�[�����v�̎���

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/90461�@2025.9.13�i�y�j

�@���Ȃ݂ɁA�j�̌��͎҂��͂��������I�j���������ł́u�j���v�ƌĂԁB�j���֘A�̌̎�����Ɂu���z�N�v�u�����v�u�f���v�Ȃǂ�����B���邪�\��̂���N�����Ƃ��ɂ����؛`��A�O���̑�\���c��ł��鈣��(�݈ʑO���N�\�O��N)�Ɨe�p�[��Ȋ��l�ł��铟���́u�f���v�̌̎��ȂǁA���ł͍c��̓�����������ꂽ�B

�@�O���̌�{�̔����Ƃ��ėL���Ȃ̂́A����̎���̉����N�ƁA����̎������o�� asahi20240111.html#01 �ł���B

�@��͕n�������܂�ŁA�̂Ă�ꂩ�������������сA�����ŋ{�l�ƂȂ����B�̂��ɗz������̉��~�ʼn̕����w�сu�v�Ɩ����B���邪�V�тɖK�ꂽ�ۂɌ����߂��A��{�ɓ���A�����Ƃ��ɒ��������B�₪�ċ��c�@���p����A����͔���������������c�@�A�������V�Ƃ����B�O�ʂ̗͂�������������\��������B��o���͏\���N�ɂ킽�萬��̒�����Ɛ肵�����A�q�͐��܂ꂸ�A����͉��̗��ӂ��c���q�Ƃ����B�I���O7�N�A����͓ˑR�����A�⏺�V�̊֗^���^��ꂽ�B�ޏ��͎��E���A�^���͕s���̂܂܁B�㐢�ɂ́A����͛Z��̉ߏ�ێ�ɂ��u�������v�ŖS���Ȃ����Ƃ����������z���A���ԓ`���ł͍��������M�����Ă���B

�B�j�w��O�`�x�́A���{�ł��L���ǂ܂ꂽ�B�m���Տ�(����Z�N�|����Z�N)���r�a�́A

�@�@���܂����_�̂���Ђ������Ƃ��扳���̂����������Ƃǂ߂�

���w��O�`�x�̈��ʂ��ӂ܂���B

�@��c�@������́A�����⍇���ɐ���̒�����D���A�߂��݂ɂ���A�g�����Ƃ����b���Ƃ̉ΗV�тɂӂ������B������A����͋{���̑��t�r�ŁA���ȉ�����J�����B�L��Ȓ뉀�̒��̐l�H�̒r�ɁA��l���̋��D���ׂ��B�c�@�́A�̎�������˂Â��ŁA�D�̏�Ōy�₩�ɕ������B����͒ق�@���A�g������♂𐁂��Ĕ��t�����B�c�@�͑����Ђ邪�����Čy�₩�ɕ����A���܂ɂ����ɏ���ċ�ɔ��ł䂫�����Ɍ������B����͂���Ăāu������A�c�@�����ł䂩�Ȃ��悤�A�������Ă���v�Ɩ������B���������܂�ƁA�c�@�́u���͐受�ɂȂ��Ĕ�ы��肽���̂ɁA�É��͂�������������Ȃ��̂ł��ˁv�Ƌ������B����́A�c�@�������������Ƃ������v���A�����ɐ����^���A�c�@�̐Q���ɏo���肳�����A�Ɓw��O�`�x�͓`����B

�@�O���̖��A����A����A����ƁA�O��̍c�邪���p�����c�����Ɏ��������B�O�ʂł��鉤�͂��A�v�z�����p���Ē�ʂ�ӒD���A�O���͖łт��B

���㊿

�@���̌�{���u�����v�Ƃ����@����ʎY���Ă����������ŁA���͕��������B

�@���͂ɔ������Ђ邪����������(�X�n��)���A�Ԕ��̔����R����Ղ������~�q���A�Ō�̏��������ߌ㊿��n�n���������邱�Ɨ��G asahi20201008.html#03 ���A���̐�c�͊��̌�{�Ő��܂ꂽ�B

�@�㊿�́A�O���ɂ���ׂ�Ɛl�����o�ϋK�͂������ȍ��ɂȂ����B������́u�����Ȑ��{�v�����A���̕��S�����炵�����A���̌��ʁA���R�Ƒ��ߐ����Ƃ����`�ɂȂ�B��̓I�ɂ́A�O�ʂƛ��������͂�U�邤�悤�ɂȂ����B

�@�㊿�͓�S�N�߂�������ۂ����̂��A�����E�����̎q���ŊO�ʂƂȂ����b���A���� asahi20210408.html#01 �ɂ���Ě��f����A�ŖS���}���邱�ƂɂȂ�B

�����̃��C�o���ł��������� asahi20220113.html#02 �́A�O���̌i��̑��q�A���R���������̖�������̂��u冊��v�����������B�����́A�t�B�̗��\(�O���̌i��̎q��)��A�v�B�̗���(�������i��̎q��)�̂��Ƃɐg����ȂǁA�����̏@���̃u�����h���t���Ɋ��āA�O���u�̐킢���������B

[��ԏ�]

11/11�@�쒩�̌�{

11/11�@�쒩�̌�{

�����j�́u鰐W��k������v�́A����220�N��鰉������������Ă���A589�N���@�������V���ꂷ��܂ł́A���S�N�ɂ킽�閝���I�ȕ�����w���܂��B

���̎���A�싞����s�Ƃ������A���W�A�쒩(�v�E�āE���E��)�ł͊������I�ȋM���Љ�`������A�D��ȁu�Z�������v���ԊJ���܂����B

�����ɁA�t�����X�v���O�̋M���Љ�̂悤�Ȉ��r�ȑޔp���L����܂����B

�g�c��a�̘b�̌��l�^�ƂȂ������W(�쒩�̓��W�̑O�g)�̍c�@�E�ɓ앗�A�쒩�v�̍c��̎o�Ƃ��ċt�n�[���������܂����R�A����A

�������҂ł������쒩�Ă̍c��ƒ��b�ƎO�p�W���y���c�@�E��婧�p�A�S���̈ÌN�ł���̌��Ɉ����ꂽ����A�ȂǁA���̎���̌�{�͗����ł����B

YouTube�@https://www.youtube.com/playlist?list=PL6QLFvIY3e-kYgDzLK-MRZA4l351g4UKa

���|�C���g�A�L�[���[�h

- �啪��

�����j�́A���ꉤ���ƁA�e�n�ɐ��������������������A��ւŖK�ꂽ�B

����220�N�̌㊿�̖ŖS����A589�N���@�̑S������܂ŁA���W�̒Z���Ԃ̓�����������A�����͂��悻�l�S�N�ɋy�Ԗ����I�ȕ��オ�������B

- �싞�@�Q�l�@asahi20250402.html#02

�싞�͌Ós�ł���B3���I���߂́u�O���u�v�̌��̑����ȗ��̗��j�������A5���I�́u�`�̌܉��v�ȂǓ��{�Ƃ������[���B

�싞�͌㐢�̖��̂ŁA�̖̂��̂͌��N�B���N��s�Ƃ����O������̌��A���W�A�쒩�̑v�E�āE���E�A���킹�ĘZ�̉������u�Z���v(�肭���傤)�ƌĂԁB

- �Z���M���Љ�

�O�����ォ���@�̓���܂Łi3�`6���I�j�ɂ����āA������k�ɕ�����ĉh�����M�����S�̎Љ�̐��̂����A�암�̂�����w���B

�ƕ��������I�E�Љ�I�n�ʂ����肵���B�]��̖����͕����l�Ƃ��Ă����A������k�A����ɗD�ꂽ�M���������ԊJ�����B

- �M���Ƒޔp

�M���͌����ɂ��Z���u�Ƃ��Ă̎Љ�I�n�ʂ�ۏႳ��Ă��邽�߁A�����I�ɂ͂����Αޔp�I�ň��r�̋C���ɗ��ꂽ�B

�t�����X�v���O�̋M���╽���M���̒j���W�Ȃǂ����l�B

���M���I�ޔp�̎���

�@�w�O�����`�x�̖`����u���v�K���A���v�K���v�������ʂ�A�����j�͓�����ƕ�����̌J��Ԃ��ł���B

�㊿���ȍ~�A鰁E���E冂̎O���A���W�A�܌ӏ\�Z���A��k���Ɩ�l�S�N�ɂ킽�镪������������B

���̊ԁA�����n�����͓암�ɓ��ꕶ���I�ɂ͍���������ۂ������A�x�z�K�w�͋M�������A�V������ɂ͎���Ȃ������B

����A�k�ٖ̈����i�k���j�����͂�L���A�@�E���̉������N�ڌn�̌��������B

�@鰐W��k������̌�{�́A�ޔp���ґ�̏ے��ł���A�M���������̈���������B

������̒n�������o�g�̎m�l�����������ƂȂ�u�������I�v�ɑ��A鰈ȍ~�͉ƕ��Ɋ�Â���i���l�@����������A�������n�ʂ�ۏ���悤�ɂȂ����B

�M���͊w���������ɂ�����炸�X�e�[�^�X�����A���ߓI�E�^���I�Ȑ��������ڗ������B

����(�㊿��)�̊����������Ȃ�A���̑��q�ł��鑂�A(鰐W��k������̍ŏ�)�́w���_���x�͋M���I�^���̓T�^�ł���B

�����W�̑}�|�r���̌̎�

�@�i�n���B�̑��E�i�n���i���W�̕���j�͎O��������I��点�A280�N�ɓV���ꂵ�����A�M���������ނ͐����ɖO���A��{�ɋ������ڂ����B

����łڂ������N�A��ᩂ̌�{�̏��q�ܐ�l����荞�݁A���g�̌�{�͈ꖜ�l�ɖc��オ�����B

����͗r�Ɉ��������ԂŌ�{�����A��܂��������Ɩ�����ɂ���V�Y���s�����B

�{�������͒|�̗t�≖���ŗr�̐i�H��U�������B���́u�}�|�r���v�́A���{�́u���艖�v�̋N���Ƃ������B

�@�O���E���M��㊿�E�����闫�G����{��ߐ������̂ɑ��A�i�n���͋M���I���y�ɒ^��A���Ƃ̌��S����ӂ����B

���c��E�i�n���͈Ë��ŁA���W�̐����͂͐������B

���ɍc�@�̈�b

�@�O���̘C�@�͎j����A�H��̈����Ƃ���邪�A�s�ς��č��������A�����I���͂���ɂ�������ŁA�������͐ߓx��ۂ��Ă����B

����ɑ��āA���W�̌b��E�i�n���̓�l�̍c�@�A�ɍc�@�i�ɓ앗�j�Ɨr�c�@�́A鰐W��k������̌�{�̑ޔp���ے����鑶�݂ł���B

�ɓ앗��257�N�ɐ��܂�A�����ɏ[��鰂̎i�n���Ɏd�������m�ŁA���͂ƍ����Ō��͂��������l���ł���B

�@���W������A���q�ł���i�n���ܑ̔I�тɍۂ��A

����E�i�n�����ɏ[�̉ƌn�̏����́u���i�[���A�j�q���Y�݂ɂ����A�w���Ⴍ�X���A�F���v�ƕ]�����A�q���̖���]�B

�������A�O�ʂƂ����Ɏ���������邱�ƂɂȂ�A�܂��c�������ɓ앗�����q�܂ɍ�������邱�ƂƂȂ����B

�@�ޏ��̖����Ɍ߂ɂ́A�؎��Ƃ̗�����b������B�Ɍ߂͉����`�������A������ʂ��Ďv����`�����B

��A�؎����Ɍ߂̂��Ƃ�K��A�N�ɂ��C�Â��ꂸ�W�����B

�Ɍ߂͕��E�ɏ[���牺�����ꂽ�M�d�ȍ����؎��ɑ������B

���ꂪ�u�؎��ލ��v�ƌĂ���b�ŁA�e�̖ڂ𓐂�ł̗����A�锇���A����p������������ȂǁA���{�����M���̗������w��A�z������b�Ƃ��Ă��m����B

����Ɍ߂Ɗ؎��̊Ԃɐ��܂ꂽ�j�q�́A����̉ƌn���p�����߁A���n���������ė{�q�Ƃ���A���������Ƃ��ĔF�߂��B

���ِ̈��{�q���x�͒����ł͒������A�@�����x��c���p���̊ϓ_��������ʂȈ����ł������B

�@�ɓ앗�́A�c���q�E�i�n�����Ë��ł��邱�Ƃ��������A���O�Ɏ���Ĕނ��x���邱�Ƃő��q�̒n�ʂ��ێ��������B

����ɂ��A�ɓ앗�͈ꌩ����Ɨ���鏗���Ƃ��Ă̕]�����B

�������ޏ��͎��i�[���A�\�s�ł�����A����D�P�������������őł��A�َ���n�ʂɗ��Ƃ��قǂ̎c�s�s�ׂ��L�^����Ă���B

������ɓ앗�q�܂���p�ʂ��悤�Ƃ������A���͂̎��Ȃ��ɂ����s����Ȃ������B

�\�N��A���邪�v����ƁA�i�n�����c��i�b��j�ƂȂ�A�ɓ앗�͍c�@�ɌJ��オ�����B

�@�ɍc�@�͐����I��S�������A�j�q���Y�߂Ȃ������ł�������Č��͂̏W����}�����B

������捂�s���ƌ��сA�����������I�ɏ��������B������b���͎��X�Əl������A�Ë��Ȍb��͂�����~�߂��Ȃ������B

�ɍc�@�̍r���E�����Ԃ���L���ŁA����߁E�����Ƃ̏X�������R�̔閧�ł������B

�܂��w�W���x�ɂ́A���z�̉����������ɍc�@�ɏ�����A���ȋ{�a�œ����E�H���E����ɏ����ꂽ��b������B

�O�E�̐l�X�͂��̌�A�������̂��߂ɎE����邱�Ƃ������������A���̏��������͖����ɖ߂ꂽ�Ƃ����B

�@�@�@�Q�l�@�c���v���Y�u�ɍ@�Ə����v�@https://www.aozora.gr.jp/cards/000154/files/1626_11965.html

�@����������b�́A��{�̑ޔp�Ԃ���ے�������̂ł���A���{�̋g�c��a�`���╽���M���̗���杂ɉe����^�����Ƃ��l������B

�@�ɍc�@���{���Ɉ������������͕s�������A�c�s���͊m���ł���B

����̎���A�O�ʂ̗k�x�E�k���@���N�[�f�^�[�ŎE�Q���A�ł��Ƃ̈ꑰ�����������ɂ����B

���̌��̎S������́u�����̗��v�i291-306�N�j�̔��[�ƂȂ����B

�@�c���q�i�n遹���ɍc�@�ƌ��̂Ȃ��肪�Ȃ��A�݂��ɑ��ݍ������B

�ɍc�@�͉A�d�Ŏi�n遹���E�Q���邪�A���̗����A�≤�i�n�ς��N�[�f�^�[���N�����A�ɍc�@�ꑰ��ߔ��E���Y�����B

�@�i�n�ς͗�301�N�A�b�邩���ʂ�ӒD���A�b��͒����j�㏉�̏�c�ƂȂ����B

���r�c�@

�@�r���e�i286�N�\322�N�j�́A���W�̍��������ے����鏗���ł���A���̐��U�͔g���ɖ����Ă����B

�ޏ��͌b��i�n���̂�����l�̍c�@�Ƃ��đ��ʂ������A�����̗��̂��Ȃ��A���x���c�@�̍�����ǂ��A��ՓI�ɕ��ʂ��ʂ������B

�i�n�ς��b�����S�Ƃ����ہA�r���e���≤�̕��S���G�̉��҂Ƃ��čc�@�ɗ��Ă�ꂽ���A�i�n�ϑ��ʌ�ɂ͈�x�ڂ̔p�@�ƂȂ�B

�قǂȂ��n���̏����̔����Ŏi�n�ς��łсA�b�邪���ʂ���ƁA�r���e���c�@�ɕԂ�炢���B

���������̌�������̗��͑����A�����̐��͑����̂Ȃ��Ŕp�@�ƕ��ʂ��J��Ԃ��A304�N����306�N�̊ԂɌ܉�p�@�A�Z�ʂ��o�������B

�@�b��̋}���i306�N�j�ɂ��A�r���e�͌����̍c�@�̍������������̂́A�O�c�@�Ƃ��đ�����^�����A��r�I�ǍD�ȑҋ������B

���W�̋M���͔����̗��̍����̂Ȃ��ŁA���z��N�ڂȂLjٖ��������R�Ɏ�荞�݁A��͂Ƃ��ė��p���Ă����B

���̏𗘗p���āA���z�̉����̈�l�ł��闫���́A304�N�ɍ�����Ŏ������������u���v(�܌ӏ\�Z���̂ЂƂ�)�ƒ�߁A�܌ӏ\�Z������̖��J���ƂȂ����B

�@���̌�A���W�͍����ƕ������A307�N�ȍ~�̉i�Â̗��ŗ��z�͗����̎q���A���̌R�Ɋח������B

�@����i�n����r���e���ߗ��ƂȂ�A�i�n���͏��Y���ꂽ�B

�@�������r���e�͂��̔��e�ƍˊo�ɂ��A���̏��R���j�̖ڂɗ��܂�A�ނ̍ȂƂȂ��Ēj�q���Y�ށB

�@���j�͌�ɑO��(�܌ӏ\�Z���̂ЂƂ�)�̍c��ƂȂ�A�r���e�͎��x�ڂ̍c�@�Ƃ��čĂьN�Ղ����B�ޏ��̑��q�������c���q�ƂȂ�A�ޏ��͑O��̍c�@�Ƃ��Ă��̐��U��S�������B

�@���j�w�W���x�́A�c�闫�j�ƍc�@�r���e�́A�r���߂�����b���ڂ���B

�u�킽���ƁA�i�n�Ƃ̑��q������ׂ���ǂ����v

�u����ׂ��̂ɂȂ�܂���B�É��́A���̊���J���ꂽ����ł��点���܂��B������(���E�v�̌b��i�n��)�́A�S���̈Õv�ł��B�Ȉ�l(�r���e������̂���)�A�q��l(�ɓ앗�ɎE���ꂽ�p���q�i�n遹)�A�������g�̎O�l����A��������Ȃ������b�㐫�Ȃ��ł��B�鉤�Ƃ������M�̐g�Ȃ̂ɁA�Ȏq��}�l�̎�ɐJ�߂�������Ȃ��j�ł��B�����́A�������]������܂���ł����B���̍K���ȓ��X�́A�z�������܂���ł����B�킽�����͖���̐��܂�ŁA���Ԓm�炸�ŁA�j�Ƃ݂͂Ȃ����������̂��Ǝv���Ă���܂����B�É��ɂ��d������悤�ɂȂ��āA�͂��߂āA�V���ɖ{���̒j�����邱�Ƃ�m�����̂ł��v

�@322�N�A�r���e�͍��s�ȗ˕�ɑ���ꂽ�B

�@�I�ϗ��ł́u���b�͓�N�Ɏ������A�受�͓�v���X�����v�Ƃ���邪�A�ޏ��̗�͂��̗��z���A�����̗��ƈٖ����̑䓪�Ƃ����������ɑ傫���h�炢�����Ƃ��B

�ޏ��͓�l�̍c��̍c�@�ƂȂ��������j��B��̏����ł���B

���쒩

�@�쒩�́A�v�A�āA���A�̎l�̉�������ւ����B

�@�쒩�́A���N(���݂̓싞)�ɓs��u�����v�E�āE���E��4�������w���B

| ���� | �J�c | �N�� |

|---|

| �v(���v) | ���T(����) | 420�N - 479�N |

| ��(���) | �J����(����) | 479�N - 502�N |

| ��(�J�v�A�쒩��) | �J��(����) | 502�N - 557�N |

| �� | �P��(����) | 558�N - 589�N |

�@�����́u����v���炯�ɂȂ肪���Ȃ��Ƃɒ��ӁB

�@�Ō�͖̒k���Ɩk�ĂɈ��|����A�v�E�āE���ɔ�ׂ�Ɨ̓y���k�����Ă����B�쒩�̂����u�k���v�ɐ����������͂ȉ����́A����̗����Ōゾ�����B

�Q�l�@https://ja.wikipedia.org/wiki/��k������ (����)�@�ɍڂ��钆���̗��j�n�}

�@�쒩�v�̌�{�́A������@���̌��͂����邽�߂̃C���t���Ƃ��ċ@�\���Ă������A�����Η����̉����ƂȂ����B

�@�v�̍F����̓�\���l�̑��q���S���E���ꂽ�̂͂��̏ے��I�ȗ�ł���B

�@�v�̑�O�㕶��͖��N�ƕ]�����l�����������A�c���q�E�����̎c�E����S�z���A�Ђ����ɔp�ʂ��l���Ă����B

����ɋC�Â��������͐���ł��A�������E���čc��ƂȂ�A���Ƃ����܂ޑ����̐e�����l�������B

�������A�킸���O�����Œ�̗��x�ɓ�����A��Ɠ��̂�藣����A�Ȏq�����Y���ꂽ�B

���Ȃōc�@�̟u���͎��ɗՂ�ō����Ɍ������A�u�Ƃ̍����̑����ɁA�ǂ����č߂Ȃ��l�Ԃ܂ŎE����˂Ȃ�ʂ̂��v�Ƒi�������A�����́u�c�@�ɔC����ꂽ�̂����瓖�R�v�Ɠ����A�u���͉����܂𗬂����E�����B

�@���x�͑�l��E�F����Ƃ��đ��ʂ��A��{�ł������ƒj�q�݁A��\���l�����������B�ނ͕a�I�Ȏ�ȂƎc�s�������\�N�ŁA�Z���s�����E�����Ƃ��������B

�\�Z�̍c���q�E���q�Ƃ����ʂ���ƁA�F����̒�ł��闫������ʂ�D���A����Ƃ��đ��ʂ����B����͌Z�̓�\���l�̑��q�̂����\�Z�l���E�Q�����B

����ɖ���̎���A�\�̍c���q�E���c�����ʂ���ƁA���N�c��͎���̂��Ƃ��ł���F����̐����c��̑��q���������ׂĎE���A�\�܍ŏ��R�E�J�����ɓ����ꂽ�B

�@�J�����́A��̒�E�������c��i����j�ɐ��������A��N��ɑT�������A���g���c��Ƃ��ĐĂ����������B�w�����ʊӁx�ɂ��A����͑T���̍ہA�܂𗬂��Ȃ���w��e���A

�u��킭�Ό�g�A�����A�����V���̉Ƃɐ��܂��܂���Ƃ��v

�@�Əq�ׁA�����ɓV�q�̉Ƃ̉^�������낵���A����ł��邩��Q�����B����ƒ킽���͌�ɎE����A�Ă̗��j�͂킸����\�O�N�ɉ߂��Ȃ��������A�����Ԃ̎S���͐₦�Ȃ������B

�@�Ă̑�Z��E���l��i������j�́A�N�M�܂��������A���t�F�`�ł���A�����ō�����@�̉Ԃ�~���A���̏���N�M�܂ɗ����ŕ��������B

���̌̎�����A�㐢�ɔ����̑����u���@�v�ƌĂԏK�������܂ꂽ�B���������l��������ŎE����A�N�M�܂͎��E�����B

�@�쒩�̋M����{�́A���ƌ��͂̍H��ł���Ɠ����ɁA�ߌ��މ^���̏ے��ł��������̂ł���B

�����^��

�@�쒩�v�i420�N-479�N�j�̎R�A���傱�Ɨ��^�ʂ́A�쒩�M���Љ�̑ޔp�Ԃ�̑�\��ł���B

�@����̉�戢�ƌ��������B���E�F����̎���A��̗��q�Ɓi�O�p��j��16�ōc��ɂȂ�ƁA���^�ʂ͒�ɍR�c�����B

�u�É��̌�{�͖��̔����A���ɂ�駙�n����l�����B����ȕs�����͂���܂���v

�@�c��͎o�̂��߂ɎO�\�l�́u�ʎ�v�i�j���j��p�ӂ��A�����W���˂��p�̊y�c�E���m���^�����B

�@���������^�ʂ͖��������A������褚���������̑��ɒu�����Ƃ����B褚���͒f�葱�������A�\����ɕ��Ƃ��ꂽ�B

�@��̗��q�Ƃ͑��ʂ���1�N���ŃN�[�f�^�[�ɂ��p��ƂȂ�A�E���ꂽ�B

���^�ʂ����s���������A���N��20�ΑO��Ɛ��肳���B����̏��q���Z�����炢�̔N��ŁA�t�n�[�������\�������ƂɂȂ�B

�@��N�A��戢�̖��E��婧�p�i�� ���������j�͓쒩�Ă̔p��E�J���Ƃ̍c�@�ƂȂ�A���^�ʂ𒄕�Ƃ��đ��тA���g�������ȏ�̈����Ԃ���������B

����婧�p

�@��戢�Ƒ����̂̂������ɐ��܂ꂽ�B484�N�A�܂��c��ɂȂ�O���J����(�쒩�Ă̑�3��c��)�ɂƂ��œ�S���܂ƂȂ����B

493�N���J���Ƃ����ʂ���ƁA�c�@�ɗ��Ă�ꂽ�B

��{�ɂ������J���Ƃ̑��߂̗k�a�V�ƕv�w�����R�̊W�ɂȂ����B�k�a�V���J���ƂƂ��W�������Ă���A�J���Ƃ͂��̎O�p�W���y���B

�������

�@�쒩�̒̌��̒��܂ŁA�c���q�̕�e�B

�@�\�Ŏ����Ƃ��ċ{���ɓ��������A�����ւ�������ł������B��ɒf��(�̌��)�͔܂Ƃ��Č}�����ꂽ�B

582�N�A�f���ʂ���ƁA����͋M�܂ƂȂ����B

�����͓�k������̖����ŁA�͖k���̖ҍU�̑O�ɖS�����O�ł��������A�̌��͒���ɓM��A���������Ǝ�F�ɓM�ꂽ�B

�̌��͍c��Ƃ��Ă͈ÌN���������A���y�ƂƂ��Ă͈ꗬ�ŁA����̂��߂Ɂu�ʎ����ԁv��u�t�]�Ԍ���v����Ȃ����B

�@�@�̕��邪���q�̗k�L(�������)���i�ߊ��Ƃ��Ē��U�߂�ƁA����͒̌��Ƌ��ɋ{���̈�˂ɓ��ꂽ�B

��˂͋����A����́A���ƍE�M�l�̎O�l�Ŗ������Ĉ�˂ɉB�ꂽ�B���ǁA�@�R�ɂ���Ĉ����グ��ꂽ�B

�k�L�͒���̔��e�ɐS���������A�������|�߂�ꂽ�B���ǁA����ƍE�M�l�͎a��A��͋��ɂ��炳�ꂽ�B���N�O�\�B

�Q�l�@http://www.kangin.or.jp/learning/text/chinese/k_A3_108.html

�@�`�̂ɔ����@���@�m�q

���͊������Ă߁@���͍����Ă�

��@�`�̂ɔ����ā@���Ƃɋ߂�

�����͒m�炸�@�S���̍��݂�

�]���u�ĂėP�����@����

[��ԏ�]

11/18�@�k���̌�{

11/18�@�k���̌�{

�����̓쒩�ƑΛ������k��(439�N - 589�N)�́A�ؖk�ɋ��S�����܂̉����A�k鰁A��鰁A��鰁A�k�āA�k���̑��̂ł��B�k���͂�����u���덑�Ɓv(����������)�ł����B�x�z�w�́A�k���V�q���ł������N��(�����)�̒��̕����W�c�u���땔�v�̌��������A�����������r�X�����C���̐l�X�ł����B������̏���ƂȂ����k鰂��g���@�A�u�q�M�ꎀ���v�̔p�~�Ŗ����E�������ƍ����X�����k鰂̗쑾�@�A�S��������t�ƂŐ����c�����k�Ă̌Ӎc�@�A�c�@�ł���Ȃ��症�ɂ���ނ��ł��ꂽ�k�Ă̗��c�M�A�ȂǁA�k���̌�{�͍r�X�����ɖ����Ă��܂��B

YouTube�@https://www.youtube.com/playlist?list=PL6QLFvIY3e-l2ebOFgI4x70k76F8uWr9i

���|�C���g�A�L�[���[�h

- �Z������

�@�����j�̊T�O�̈�B�y�ɐ����Z������悤�ɁA�����Љ�ɖk���V�q��(�k��)�����X�ɓ��荞��Ő��������������w���B

�R�n�V�q�̌R���͂�w�i�Ɏx�z�w�ƂȂ����k�����A������Ɋ����̕������x���̗p���A�ŏI�I�ɂ͊����Љ�ɓ����z�������̂������B

- �ӊ��Z������

�@��(�k��)���c��Ȃǂ̎x�z�w�ɌN�Ղ��A�������b���⊯���Ƃ��č����x����̐��̍��ƁB

�k鰍F����̊�������͑�\��ŁA�ӑ��̋M�����\�ʏ�͊����̐����E�����E���x���̗p����Ɠ����ɁA�Ƒ����x�Ȃǂł͖k�������I�ȋC�����ۂ����B

- ���덑�Ɓ@����������

�@�k���̗L�͕����ł���N�ڑ��땔(����҂�����)�����Ă���A�̍��Ƃ̂���T�O�B

5���I�ɂ͉ؖk�ꂵ�Ėk鰂��������A�ȉ��A���̎���܂ł��̉e���͂��₵���B

- �܌ӏ\�Z������i304-439�j

�@���W�̕����A���z�E㹁i���j�E�N�ځE氐�i�Ă��j�E㳁i���傤�j�Ƃ����u�܌Ӂv�ٖ̈������ؖk�ő������œƗ��������Ăđ�����������w���B

cf.asahi20220714.html#02

- �k��

�@�k���i439-581�j�́A�ؖk���x�z�������ٖ̈����n�����̑��́B�k鰁E��鰁E��鰁E�k�āE�k���ȂǁB

�N�ڑ��땔�𒆐S�ɁA�V�q�I�`���Ɗ��������Z�����������̐��������B���ɖk鰍F����̗��z�J�s�E��������́A�����j��̓]���_�ƂȂ����B

���k鰂̎q�M�ꎀ��

�@�k鰂̏���E������i371-409�j�́A�N�ڑ��뎁�̏o�Ō��f�͂ɕx�ވ���A�c�s�Ȑ��i�Œm��ꂽ�B�k鰂͕���i�R���ȑ哯�s�j��s�ɂ����k���F�̋������Ƃł���B������͔������f��E��v�l�邽�߁A���̕v���E���ĒD���A����Ђ܂����B�₪�ē�����͉�v�l���E�����Ƃ������߁A�\�Z�̑���Ђ͛�����Ɩd���ĕ����E�Q�����B

�c���q�ł���������k�͋}���A�҂��Ĉٕ����n���A����E������Ƃ��đ��ʂ����B������͑���k�q�ɗ��Ă�ہA�O�ʂ̊���h�����߁A���q�̐���E���M�l���E�����B���ꂪ�k鰂ɂ�����u�q�M�ꎀ�v���̋N���Ƃ����B���ォ��F����Ɏ���܂Ŕ��l�̍c���q�̐��ꂪ�m���邪�A�j���ɖ��L�����O��i������E������E�p���q���j�ȊO�ɂ��A���̐��x���L�����s���ꂽ�\���������B

�@������̍c���q�E����k�́A��̎���߂��݁A��������������������B������͑��q�̓��Ԃ�Ɍ��{���A�Q������悤�������B�c���q�����߂��A������ُ̈�Ȑ��i��m���Ă����̂ŁA�قƂڂ肪���߂�܂œs�̊O�ɓ������B���̂������ŁA�����邪�E�Q����鎖�����N�����Ƃ��A�c���q�͈ٕ��̖��肩�瓦��邱�Ƃ��ł����̂ł���B

����l�̍c����E��������

�@�k鰑�O��E������i408-452�j�͉ؖk�ꂵ�A�܌ӏ\�Z��������I��点�����N�����A�����E�@���i401-452�j�ɎE�����Ƃ����Ŋ����}�����B

cf.asahi20221013.html#03

�@�@���͍c���q�E����W�̑��߂ƑΗ����A槌��ɂ���Ĕނ�����Y���������A���̌��ʁA�c���q�͗J�㎀�B�����邪����̐F��������ƁA�@���͎���̍߂�����A����ł��đ������U�����B

����ɏ@���͍c�ʌp���𑀂낤�Ƃ��A�������E����˂�i�����悤�Ƃ�����h���E���A������̖��q�E����]���c��ɗ��ĂĎ�����Ɛ肵���B�������c�邪�ꉡ�����������߁A�@���͂܂�����ł��čc��܂ŎE�Q�����B��������ɒ�b��ɓ�����A�c���q�̈⎙�E�����\����l��E������Ƃ��đ��ʂ��A�p�������߂ĕ���������i�߂��B

�c����l���E���������͒����j��قڗႪ�Ȃ��A����Ȗk鰂���{�����͍����̋ɂ݂ɂ��������Ƃ������Ă���B

���k鰂��g���@

cf.asahi20220714.html#03

�@�k鰂ł͍c�邪�Z���ŁA�c�邪���������ߊO�ʂ̐ꉡ���N����₷���A�u�q�M�ꎀ�v��~���Ă����S�ɂ͖h���Ȃ������B�g���@�i442-490�j�͂��̓T�^�ŁA�����ł��h���}�������قǗL���ȏ����ł���B�ޏ��͖k���̖���ɐ��܂�A14�ŕ�����̋M�l�ƂȂ�c�@�ɂȂ����B�q�͂Ȃ��������A������̎���A12�̌�����̒���Ƃ��Đ������������B

�����邪�������Đe�����n�߂�ƑΗ����[�܂�A�g���@�͍Ăю�����D�悵�A476�N�ɂ͌������ŎE���ēƍق��m�������B�c���F����̐������哱���A���̎����ɗL���ȁu�ϓc���v���J�n�����B�F����͕����E���ꂽ�ɂ�������炸�g���@��炢�A�ޏ��̐�����p���Ŗk鰂̍Ő�����z�����B�g���@�͈��]�����邪�A��z���������Ƃ������B

���k鰂̍F����

�@������ƍF����̔N��͂킸���\�O�ŁA�F������g���@�ƒ��b�E��弈�̎q�A���邢���g���@�Ə��N�c��E������́u�B�ꃌ�r���g���v�̎q���Ɛ��肷���������B�����F����̐��ꂪ�g���@�Ȃ�A�`����̕�E���v�l�́u�q�M�ꎀ�v�Őg����ɎE���ꂽ���ƂɂȂ�A�j���̖��������R�ɐ����ł��邽�߁A���̐����x�����錤���҂������B

������ɂ���A�g���@�ƍF����͗D�ꂽ�����ƂŁA�k鰂�N�ڑ����S�̍��Ƃ��瑽�������ƂւƓ]���������B�g���@�͎O�����E�ϓc�������A���S�̌������ƕn�x���̏k����}�����B�F����͊��������O�ꂵ�A���邩�痌�z�ւ̑J�s��A�@��������납�猳�։��߂���v��i�߂��B�ނ͕����ɂ����e�ŁA����ΌA�̑��c���n�߂��B

�����O�����w�̎��ƂŗՏ������u��橛�����L�v���A�F������̍�i�ł���B

�@���[���b�p�̋M���Љ�ł͖������Ɗi���d������A�����̉Ɗi�Ȃ獑�����z�����������s��ꂽ�B�k鰂̍F��������z�J�s��A���l�̉Ɗi���������A�Ɗi�̈قȂ鍥�����ւ��A�ӑ��Ɗ����̓��Ɗi�Ԃ̒ʍ������サ���B�c���ƒʍ��ł��銿������Ƃ��āAḁE���E�A�E���́u�l���v�ƁA譐��E��S�̗������F�߂�ꂽ�B

����譐����������A�̂��ɓ������i618-908�j�̍c���ƂȂ�Ƃł���B���̔ɉh�̊�Ղ𐮂����̂́A�k鰂̐������Ƃ�������B

�����q���E�����쑾�@

�@�镐��i�F����̎q�A���ʎ�17�j�͌h�i�ȕ����k�ŁA�c���Ȏq�M�ꎀ�̐��x��p�~�����B���������̉p�f�́A����ɂ��ߌ����������B��{�̏��������͖{���A���x�䂦�ɍc�q���Y�ނ��Ƃ����ꂽ���A�ӎ������͍c�q�a�����肢�A���̑��q���̂��̍F����i510-528�j�ł���B�镐��̎���A�ӎ��͍c���@�i�쑾�@�j�Ƃ��ėc���⍲���A������̓ƍق��s�����B

�쑾�@�͍c���̌���ƊW���A�����������͂ɗH����邪��ɕ��A�B�₪�đ��q�̍F����ƑΗ����A�F����͎�������̕����E����h�ƃN�[�f�^�[����}�������A���O�ɗ쑾�@�ɓŎE���ꂽ�Ƃ����B����ɗ쑾�@�́A�F����̖���j�q�ƋU���čc��ɗ��Ă�Ƃ�����s�ɋy�Ԃ������I���B���̌�A�킸��3�̌������ʂɂ����B

������������h�����z�𐧈����A�쑾�@�E�c��E�c�����2000�l�͉��͂ɒ��߂�ꂽ�i�͉A�̕ρj�B�k鰂͂��̌㕪�A���ꒆ���̍ēo��͔����I�x��邱�ƂƂȂ����B

�@�镐��́u�q�M�ꎀ�v�p�~�́A���ʂƂ��čő�̔ߌ����Ăƌ�����B

���k�Ă̌ӑ��@

�@�k�āi550-577�j���k鰂Ɠ����N�ڌn�����ŁA��{�̗���͐r�����������B��l�㕐����i537-569�j���ґ�Ȗ\�N�ŁA32�Ŏ��B�c�@�̌ӎ��i�ӑ��@�j�́A����̌Ӊ��V�ƁA����Ḏ��̖��Ƃ̊Ԃɐ��܂�A�V�ۏ��N�ɍ��X�i������j�̔܂ƂȂ�A���E���܂B�o�Y�̖�Ƀt�N���E�����Ƃ����s�g�Ȓ������������B

������̑��ʌ�A�Ӎc�@�͛����ƒʂ��A���b�E�a�m�J�ƋY������ɒ^�����B�����邪���ʂƍc���@�ƂȂ�A�a�m�J�͏��Y���ꂽ���A�ӑ��@�̖z�����͎~�܂�Ȃ������B�ޏ��͐���m�E�܌��Ɛ[���W�ƂȂ�A�����ʂ��₵�Ē������A�c�{�ɕS�l�̑m�����点�ď���B�����B�m�����͓܌����u����c�v�ƚ������B

���̉\�����q�̌��ɓ͂������A���͐M���Ȃ������B�������A�ӑ��@�̎��m�ɉ������Ⴂ��m�����͒j�ł��邱�Ƃ��I�����A�s�ς͖��炩�ƂȂ����B�W�҂͏�������A���͕��H�����B

�̂��ɖk�Ă͖k���ɖłڂ���A���ƍc���͊F�E���ɂ��ꂽ���A�ӑ��@�͐������т��B�w�k�ď��x�́u���ɓ���A���܂Ɋ��q���s���v�Ƃ����L���B���ԓ`���ł́A�k���Ȍ�͒����ŏ��w�Ƃ��Đ����A�@�̊J�c�N�ԁi581-600�j�ɖv�����Ƃ����B

���k�Ă̗��c�M

�@���c�M�͐��v�N�s�ځB�Z���I�̖k�Ă̍c�@�ŁA�����B

�@����̉Ƃɐ��܂ꂽ�␢�̔����ł������B�ӑ��̗L�͎҂ł��鍂�m(526-559)�̍ȂƂȂ�A���u�i�p��j�ƍ��Г��i�������j�B

���m�i�����j���k�Ă��������Ē�ʂɏA���ƁA���Ȃł��������c�M�͍c�@�ɗ��Ă�ꂽ�B

�ޏ��͊����������̂Ŕ����鐺�����������A

�����͑c�M���c�@�ɗ��Ă��B�����͚n�s�������A�O�����̍c����b������ʋs�E�����ق��A��{�̔ܛl�ɕڂ��ӂ邢�E�Q�ɋy�Ԃ��Ƃ����������A���c�M�����͑�ɂ����B

�@559�N�A����邪���ʂƁA���c�M���Y���j�̍��u�����ʂ����B�����̎���ł��������X�i��̕�����j�炪�A��ʂ�_���Č��͓������J��L�����B

���ǁA���u�͑ވʂ�����ꂽ���Ǝ����B���Ƃ������F������}�����A�����邪���ʂ����B

�@������́A���c�M���^�����j�̍��Г�(������ɂƂ��Ă���)���E���Ƌ����A���c�M�ɊW�𔗂�A�D�P�������B

���Г�����E���c�M�ɉ���Ƃ���ƁA���c�M�͔D�P��p���Ēf�����B

���Г��͓{��u����Ă���Ȃ��͔̂D�P�������炾�ȁv�ƂȂ������B���c�M�͏������o�Y�������A���グ�Ȃ������B

������͌��{���A���c�M�Ɂu���O�����̖����E�����B���͂��O�̎q���E���v�ƌ����A�c�M�̑O�ō��Г����E�����B

������͍������闛�c�M�𗇂ɂ��ĕڑł����B���܂݂�ɂȂ��Ď��_�����ޏ��͌��̑܂ɓ�����A�x�̐��ɓ������܂ꂽ�B

�ޏ��͎��ȂȂ������B�e���ȋ��ԂŖÂ̂��閭���ɑ����A���̂܂ܓ�ƂȂ����B�k�Ă̖ŖS��������c��A�@�̎���Ɍ̋�����S�ɖ߂����B

cf.�@���̎����u�����j��u�ł��S�߂ȐJ�߁v�����␢�̔��l�c�@�v2025/6/7�@https://kusanomido.com/study/history/chinese/nanboku-chinese/108385/

���k�ĂƓ��{

�@���{�l�ɂƂ��āA�k�ĂƉ����ċ߂��������B���{�̒�����������̊����̎��ƂŏK�������̈�Ɂu���Ӊ́v������B

�@�@�@���Ӑ�@�@�@�@�@�@�@�@���ӂ̐�

�@�@�@�A�R���@�@�@�@�@�@�@�@�A�R�̉�

�@�@�@�V���u�I�@�@�@�@�@�@�@�V���u�I�Ɏ���

�@�@�@�ĊW�l��@�@�@�@�@�@�@�l����ĊW��

�@�@�@�V�����@�@�@�@�@�@�@�@�V�͑���

�@�@�@���䩁@�@�@�@�@�@�@�@�����

�@�@�@�������ጩ���r�@�@�@�@�����������ċ��r�����

�Q�l�@http://www.kangin.or.jp/learning/text/chinese/k_A4_191.html

�@���{�̉�y�Ɂu���ˉ��v�Ƃ����Ȗڂ�����B�k�Ă̍c���ł��������ˉ����ƍ�����(�l��N�\���O�N)�́A�E�҂ȕ������������A�����ƌ��܂����قǂ̔��j�q�������B

�ނ́A�G�ł���k���̏����������̔��e�����Ă��Ȃǂ��Ȃ��悤�A�����ċ��낵���ȉ��ʂ����A����𒅗p���ďo�w�����B���̂��܂�\�����镑�y�́A�����g�ɂ���ē��{�ɓ`����ꂽ�B

�����Ȗk�Ă̌��́A�������̖��]������A�ނɎ����������B

�@���̕��l�E�����B���r�����u�k�ē��v�́A���{�ł��L���ł���B

�@�@�@��Α��X���֖S�@�@��@���X���@���@�ւ��S��

�@�@�@���J�t���n�����@�@�����J����@�t���@�n�߂ď����Ɋ��ӂ��

�@�@�@�����ʑ̉���@�@�����̋ʑ́@�������

�@�@�@�ߕ���t���W�z�@�@�߂ɕ@���t�@�W�z�ɓ����

�Q�l�@https://ja.wikipedia.org/wiki/�g����

[��ԏ�]

11/25�@�@���̌�{

11/25�@�@���̌�{

�쒩�Ɩk���ꂵ���@ (581�N-618�N) �ƁA���̂��ƒ��卑�Ƃ��ĉh������(618�N-907�N)�́A�k���̌�p���Ƃł����B

��{�̋C�����k���Ɏ��Ă��܂����B

������̈�v��w�����c��ɂ������@�̍c�@�E�ƌlj����A�����j��B��̏���ƂȂ��������V�A�������ɂ��邽�ߕv�ł���c���ŎE������@�A���@�c�邪���q���痪�D���Ē��������k�M�܁A�ȂǁA

���̎���̌�{�̓h���}�`�b�N�ł����B���̌�{�̐��x�́A�����g��ʂ��ē��{�ɂ��e����^���܂����B

YouTube�@https://www.youtube.com/playlist?list=PL6QLFvIY3e-nU5eE2SZ_a2gB2Kamxm9Am

���|�C���g�A�L�[���[�h

- �M���Љ�

�@��k������A�쒩�ł͌㊿�̍������N���Ƃ���唴�M�������B�����B�k���ł͖k���̕���Ɗ��l���������т������قȋM�������`�����ꂽ�B

�@��k�ꂵ���@�Ɠ��ł́A�N�ڌn�ł���V�q�̉Ƃ���̌����J���X�}�ɂ͂��̂��ƌ��E���������B�V���̉ȋ��������͂ƌ������V���A�ꎞ�I�ɗ��������ʂ�D�����Ƃ��ł�������������ɂ���B

�@�����̋M���Љ�͓��̒����܂łł������B

- �p���[�o�����X

�@���͈ꌩ����Ƌ���Ȓ鍑�ł��������A�c�錠�͔͂Րł͂Ȃ������B

�@���@�c��́A�c���A�@���A�O�ʁA�M���A�ȋ������A�O���o�g�ҁA�ߓx�g�A�����Ȃǂ��d�p���A����̐g���K�w�Ɍ��͂��W�����Ȃ��悤�p���[�o�����X��S�������B

���@�@����

�@�啪����I��点���̂́A�@�̕���E�k���ł���B�ނ͓ƌlj����Ƃ̊Ԃɔ��l�̎q�����������B�����̗k��͖k���Ō�̍c��E�F���Ԃ̍c�@�ƂȂ������A�F���Ԃ͎�F�ɂӂ���A�c�鍆�܂ŏ���ɕς����l���������B�k�����łԂƗk�����@���������A�F������łڂ����B���̗�͕��̙ӒD�ɔ����A�č������B

�@�k���͐����ƂƂ��ėD��A���߂�ȋ��̐��x�𐮂����B��{�̕ω��������炵���͍̂c�@�E�ƌlj����ł���B�ޏ��͓Ǐ��D���ŋC���������A�����̍ۂɕv�E�k���Ɂu���̏��������Ȃ��v�Ɛ��킹���Ƃ����B���邪���ʂ��Ă�����c�@�͐����ɎQ�^���A�c��ƍc�@�́u�v�Ə̂��ꂽ�B

�@�������c�@�̎��i�͌������A���邪�D���ɂȂ����{�����ÎE���������Ƃ�����B�{��������͈�l�ŋ{����E�����A�u�V�q�ɂȂ��Ă����R���Ȃ��v�ƒQ�����B�d�b�̍�熲���|�߂��Ė߂������A���̎����ȍ~�A�c�@�͍�熲�����݁A���̎��r������B

�@�c���q�E�k�E�͏��D���ő����������A�c�@�͂���݁A�ނ�p���ėH�����B����Ɏ��j�̗k�L�i�������@asahi20220714.html#04�j���c���q�ƂȂ����B�k�L�͖{�S�ł͏��D�����������A��ɔz�����Ĉ�v��w���̂ӂ�����A�c���q�̒n�ʂ��B

�@602�N�ɓƌǍc�@���S���Ȃ�ƁA����͍Ăє����������B604�N�A����̕a�C�̍ۂɂ́u�c�@�������Ă���v�ƌ�����Ƃ����B����̎��ɂ͗k�L�̊֗^���^���A�w�@���x�����邪���̌�{�̏����ƊW�����b��A���邪���{�����b�Ȃǂ��L�����A�ǂ��܂ł��j�����͕s���ł���B

�m���Ȃ̂́A�ƌǍc�@�̈�v��w��`������ɑ��������Ƃ������Ƃ��B����̐������v�͌㐢�Ɏp���ꂽ���A�c�@�̗��z�͔ޏ��̎��ƂƂ��ɏ�������A�@���Z���ɏI������Ƃ��Ȃ����B

�@�@�ł͊e�n�Ŕ����������A618�N�A����͏\�O�̑��q���ڑO�ŎE����A���̌㎩����i�E���ꂽ�B�\�ł���A������������@�͖ŖS�����B

����͚��ʂƕ��c�ō���łڂ����\�N�Ɠ`�����邪�A�㐢�̌֒��������B�@�܂͏\�l�قǁA�q�����ܐl�i���q�O�E����j�ƁA�ނ��돭�Ȃ����ނł���B����̖��������@�ŖS����������сA���̂�����l�͓��̑��@�̔܂ƂȂ����B

�����̊T��

�@

�㊿������̑啪����@�E���̓���ŏI������Ƃ���邪�A��{�ɖڂ�������Ɠ�k�����瓂�ɂ����Ėk���I�ȗ������A�����Ă���A���Ƃ̊�@���������B

�@���N�Ƃ���铂�̑��@ asahi20201008.html#04 ���A�Z�̖��S�l���c�@�ɂ��悤�Ƃ���Ȃǖk���I�ȐU�镑�����������B

���@�̎���A���@�͕��̌�{�̕��Ɓi���V���@�@asahi20210408.html#04�j���c�@�Ƃ��A���̍ȏ����p���k�������������B

�@���@�͂���690�N�ɍc��ƂȂ荑�������ɉ��߂��i�����j�B�ޏ��͓�k���ȗ��̖k���n��{�̓`���̉�����ɂ���A�ˑR�̗�O�ł͂Ȃ��B������15�N�ŏI���A705�N�ɕ��@�͑ވʂ��A���@�����ʂ����B

�@���@��710�N�A���Ȃ���@�Ɩ��ɓŎE����A���̗�����i���@ asahi20210114.html#01�j���N�[�f�^�[�Ŕޏ�������B���̌��͏@�����ʂ��A�����Č��@���c��ƂȂ����B

�@755�N�A���@���k�M�܂ɓM��Đ�����a���ɂ������Ƃ�����ƂȂ���\�R�̗����u�������B���@�͓s���̂āA�O�j�������ɗi������ďl�@�ƂȂ�A�Ȍ㓂�ł͛����̗i�����p�������B�O���̓��͍@�܂ɂ�鍑��������A�㔼�͛����̐ꉡ���[���������B

�@�c�ʌp�����ُ�ŁA�����q���p�����̂͏��@�݂̂ł���B���@�͛����ɑވʂ�����ꎀ���A���@�E�h�@���������@�܂ɂ��ÎE���^����B835�N�ɂ͛����r����i�ØI�̕ρj�����s���A�c��͗H���ꂽ�B900�N�ɂ͏��@�������ɑވʂ�������ȂǍ����������A903�N�ɂ͎�S���������ܐ�l���s�E�B��͓��̍c��E������E���A907�N�ɑT�����Č�������Ă��B���͖ŖS���A�ܑ�\���̎��オ�n�܂����B

�@���̎O�S�N�̗��j�ɂ����A�{�͂ł̓^�C�v���قȂ�O�l�̏����ɏœ_�����āA���̌�{�̓��F���q�ׂ邱�Ƃɂ��悤�B���̑���c��E���@�̒����c�@(�Z�Z��N�|�Z�O�Z�N)�ƁA���@�̑����ő�O��E���@�̍c�@�ƂȂ��������V�A�����č��������̑㖼���ł����Z��E���@�c��̒��܁E�k�M�܂ł���B

�����v�l�E�����c�@

�@�����c�@�͑N�ڌn����̏o�g�ŁA�����ō˒m�ɗD�ꂽ���z�̍c�@�Ƃ����B�������A�v�̑��@�i�������j���j���Ŕ�������Ă��邽�߁A�����c�@�ɂ��Ă������֒�������\��������B�Z�̒��������͑��@�̍ŗL�͌��b�ŁA�c�@�͎O�j�l�����Y�݁A�̂��̍��@�E�����̎���ł���B

�@�ޏ��͑������������u�Č{�킷�v�̌̎��𗝗R�ɐ����ɂ͊֗^�����A�ꑰ���ߓx�ȉ������邱�Ƃɂ��������B�O�\�Z�ő������A���@�͐[���߂��B���@�ƂȂ闛���́A��̒ǑP�̂��ߑ厜���������������B�c�@�̑������A���@�̉ƒ�����Ƃ����肵�Ă������A����͗��ꂪ������B

�����@�̎q�ǂ�����

�@�����c�@�̎O�l�̑��q�͂��������������Ă����B���j�̍c���q�E�������i618�|645�j�͑����Ȃ���f�s�s�ǂŁA���̕a���C�ɂ��ē˙Ε��̐����ɒ^��A���j�q�́u�̐S�v�������B�ނ́A�������p�����̗��ׂɎE�����̂ł͂Ƌ����Ă����B

�@���̔w�i�ɂ́A���E���@��������̕ρi626�N�j�ŌZ����E���Ē�ʂ�D�������h��ꂽ�ߋ�������B�������́A�헛�ׂ�����邠�܂�A��S�����Ƌ^�S�ËS�����܂�A�̐S���E���ꂽ���Ƃ��_�@�ƂȂ��ăN�[�f�^�[����Ă������s�B643�N�ɔp���q�ƂȂ�A���߂̒n�ŖS���Ȃ����B

�@�{���Ȃ玟�j�̗��ׂ��c���q�ɂȂ�͂����������A���@�͉����ŕa��ȎO�j�E������I�B���ׂ͎����Ɏ��Ă���A�c��ɂȂ�ΌZ����E�����ꂪ����Ɣ��f�������߂ł���B�����������������x�������B�������ė������c���q�ƂȂ�A649�N�ɍ��@�Ƃ��đ��ʂ����B

�������V

�@���@�̍c�@�����������V�i624?-705�j�́A�����j�ł����u�����v�̑�\�Ƃ���邪�A���̐��U�ɂ͕s���_�������B���N��624�N���̂ق�630�N���Ƃ����������A�`����b�̑����͖k���̍@��杂Ǝ��Ă���A�j�����ǂ������ʂ��ɂ����B

�@�ޏ��̐��͕��A���͏ƁA���͛Z���B���͎R���̗T���ȍޖ؏��ŁA�������ɍv�������l���ł͂��邪����M���ł͂Ȃ������B�c�����ɐ肢�t��������\�������Ƃ����b�����邪�A�㐢�̑n��̉\���������B

�@�����V�͏\�l�Ŕ��e�������܂�A���@�̌�{�ɓ������B

�@���̌�{�̊K�w���́A�̌o�T�w��L�x�́u�O�v�l�A��l�A��\�����w�A���\���ȁv�Ƃ����O�i�����A�قړ��P���Ă����B

�@�c��̐��Ȃł���c�@�́A�ʊi�̑��݂ł���A��{�̎�l�������B�c��ƍc�@�Ɏd����ܛl�Ƃ��āA�ォ�珇�ɁA

�l�v�l�i�M�܁A�i�܁A���܁A���܁j

��l�i���V�A���e�A���Q�A�C�V�A�C�e�A�C�Q�A�[�V�A�[�e�A�[�Q�B����i�j

��\�����w�i?���A���l�A�ːl�����ꂼ�ꕡ�����j

���\���ȁi��сA�䏗�A�я������ꂼ�ꕡ�����j

�ƃ����N�t������Ă����B���̉��ɂ͂���ɁA���т��������{���������B

�@���Ƃ͑��@�̌�{�Łu�ːl�v�Ƃ������ʂ̐g���ŁA���ʂȒ����͎Ȃ������炵���B���@�̎���A����ɂ�葼�̔܂����Ɠɓ����ꂽ���A�䔯�̗L���⎛�̎�ނȂǍו��͎j������v�����s���ł���B

�@�m���Ȃ̂́A����c��E���@�i�����j���A���̑����������N��̕��Ƃ����Ăі߂��A�����̌�{�ɓ��ꂽ�Ƃ����_�����ł���B��l�����e�����Ȃ����̂��͎j���ł͂͂����肵�Ȃ��B

�@���Ƃ͍˒m�Ɣ��e�Ɍb�܂�Ă������A���̏o���ɂ͋��R�̗v�f���傫���B���@�ɂ͂��łɉ��c�@���������A�v�̒������J�i�܂Ɉڂ��Ă������߁A���c�@�͌����Ƃ��ĕ��Ƃ���{�Ɍ}����悤���߂��B���@�͉��c�@�̏��F�ĕ��Ƃ��u���V�v�Ƃ����B

�@����������͉��c�@�̌�Z�������B���@�͕����V�����A�J�i�܂����łȂ����c�@���g���a�܂��悤�ɂȂ����B�₪�ĉ��c�@���J�i�܂����͂��ĕ����V��r�����悤�Ƃ����Ƃ��ɂ́A���łɕ����V�̌�������l�������Ă����̂ł���B

�@���Ƃ̍K�^�́A�q��Ɍb�܂ꂽ���Ƃ��B�ޏ��͍��@�Ƃ̂������Ɏl�j�����������B

�`�@(���O)

�͉����q(����)

����v����

���@(����)

�͏@(���U)

��������

�ł���(����́u�V�q�̖��v�̈�)�B

�@�����j�́u�O�别���v�̂����A�O���̘C�@�ƁA�����̐����@�́A���ꂼ��j�q�͈�l�������܂ꂸ�A�������Ⴍ���ĖS���Ȃ����B����ɂ���ׁA���Ƃ́A�c���q��c��ɂȂ����j�q���l�l���Y�B���������̖ŖS�܂ł̗��c��͑S���A�ޏ��̎q���������B�����̑��q�̒��n���c���Ȃ������C�@����@�Ƃ́A�傫������Ă����B�����A���@�Ƃ̂������ɒj�q�����܂�Ă��Ȃ�������A���Ƃ̐l���͂��Ȃ����Ă�����������Ȃ��B

�����@

�@���@�̑��߂⌚���̌��b�����́A�����̒����������܂߁A���Ƃ̗��@�ɔ������B���������b�̗����́u����͕É��̎����v�Ɠ����A���Δh�͌����ł��Ȃ������B�����b�����ꖇ��Ŕ����Ă���A�C��ȍ��@�������ʂ������͕s���ł���B

�@���ʂƂ��ĉ��c�@�͔p����A���Ƃ��c�@�i���V���@�j�ƂȂ����B���@�͔������b����Ǖ��E���E�ɒǂ����݁A���c�@���J�i�܂��������ɗ��Ƃ��đߕ߂������B��l�͖�����i�������A���@�͌��{���A�c���ȏ��Y���s�����Ɠ`������B�����������߂ɓ������Ȃǂ̍ו��͌֒��̉\��������B����Ɋ�Â������V���u�˂��ݔN���܂�v�Ɛ�������������邪�A�����͔����B

�@�����V�����͂����ꂽ�̂́A�v�E���@���a��ŗD�������i���������߂ł���B���������@�����ɐꉡ�Ɋ������ˁA�ɑ��E�㊯�V�Ɣp�@��}���������O�ɘI�����Ď��s���A�������ĕ��@�̌����͋��܂����B

�w�����ʊӁx�ɍڂ�u�S�E���Ɓv�̌̎��͏ے��I�ł���B�㐢�����Œm��ꂽ�����|���u�Ƃ�ۂ錍�͔E�̈ꎚ�v�ƋL���A���@�͐[�����S�����B����Z�킪�݂��ɎE���������ƂɈ炿�A�܂������̉ƒ���s�a���������@�́A���́u�S�E�v�Ɏ䂩�ꂽ�̂��낤�B

�@���@�͎����@�ɒD�����a��̐g��50�㔼�܂Ő����A683�N�ɖv�����B

�����ʂƋt�n�[����

�@���@�̎���A���@�͎��q�̒��@���ʂɂ������]��Ȃ��������ߔp���A�]���Ȓ�E�͏@�𗧂Ă��B���@�͕����ꑰ���d�p���A���������シ�鋰�|�������s���A�e�n�̍c���̔������������ꂽ�B���̗������������O����̎x�����K�����������Ȃ��A�����V�Ƒ卷�Ȃ��ƌ����Ă����B

�@���|�����̈���Ŕޏ��͐l�ޓo�p�ɐϋɓI�ŁA�g���ɊW�Ȃ��\�͖{�ʂŔ��F�����B�����Eཐm�������̈�l�ł���B�Z��Z�N�A�����V�͍������u���v�Ƃ��A����c��ƂȂ����B�k鰂̗�O�������A�����j��B��̏���ł���A���͈ꎞ�I�əӒD���ꂽ�B

�@����ƂȂ��������V�̎����\�ܔN�ԁA��{�͏]���̋@�\�������A�ޏ��͕����̈��l�����������߁A�㐢�u���s�Ȉ����v�Ƃ��ꂽ�B

�@�ŏ��̈��l�͖�o�g���g����i�o�Ƃ����L���`�j�B�ނ͕��@�ɒ�������A���n���̎���ƂȂ�A�U�o�T�����Ȃǒ�ʙӒD�ɋ��͂����B

�����V�͘Z�\��㔼�ő��ʂ������A�l�\�قǂɌ������Ƃ������B�̂��ɋ{���t�E����璆���������߁A�L���`�͖����ɕ����Ď��r�E�E�Q���ꂽ�B����璆���ߘJ�ő��������Ƃ����B

�@�ӔN�ɂ͔��e�Œm��ꂽ�����@�E���ՔV�Z��������B�����������������ƂɁA�㐢�́w�T�ߊĔ�L�x�w�@�ӌN�`�x�Ȃǂ��ޏ��̐������֒����ĕ`���A�u�����v�C���[�W������Â����B�w�@�ӌN�`�x�͍]�˓��{�ł��|�Ă���A�̓��V�c�Ɠ����̕���̉��~���ɂ��Ȃ����B

�@���j�w�������x�����\���̋L�ڂɂ��ƁA�|�����ł���E��荂̎�h���́A�����V�ɂނ����āA����Ȏ�|�̋ꌾ��悵�����Ƃ�����Ƃ����B

�u�b�������Ƃ���ɂ��܂��ƁA�~�]����y�̒Nj��ɂ͂Ă͂���܂��A���҂͐ߓx��������̂ł��B�É��ɂ͓����Ƃ��āA���ł��L���`�⒣�ՔV�A���@�����܂����A����ŏ\���ł͂Ȃ��ł��傤���B�ߍ��̒���͕��I������Ă���܂��B���q������͂��w�����̎q�͐F���Ŕ��ڏG�킾���ǂ����낤���x�Ɛ\������A���Ė�q�̒��j�̌�˂��w���̎��������L���`��肷�����B���E���āA�É��̂����ɂ��d���������x�ȂǂƂ����Ԃ�����A�����Ɋ����܂���B���߂��|�����d���ł��̂ŁA�\���グ�Ȃ��킯�ɂ͂䂫�܂���v

�@�����V�́A

�u���̒����ɔ�A���͍����m�炸�v(���Ȃ����������Ă���Ȃ���A���͋C�Â��ʂƂ���ł�����)

�@�Ǝ�h�����˂��炢�A�u�\�S?�v���������A�Ƃ����B���A���̌�A�����V���s�������炽�߂��Ƃ����L�q�͂Ȃ��B

�������V�̔ӔN

�@�����V�́A�����̎��̍c���N�ɂ��邩�A��p�Ҏw���ɔY�B�����̉����A�����̎��q���B���ǘZ���N�A�����́A�����V�ɂ��c���q�ɗ��Ă�ꂽ�B

�@�Ђ����ɓ��̕�����������ސ��͂́A�����V�̎��R����҂Ă悩�����B

�@�@���Z�O�N�A���{�̌����g�������ɓ������A����E�����V�ɉy�������B�R�㉯�ǂ����s���Ă����B�����̒����̍����́u���v�ł���A�����g�̑�g�E���c�^�l�͊w���ƕi�ʂ������]������A���_�̍��Ƃ��Ď��̎i�V���O�Y��������ꂽ�B�����V�͓��{�ɗF�D�p���������A���{���͍������u�`�v����u���{�v�։��߂����Ƃ𐳎��ɓ`�����B�����V�����Ɉًc���������A���ꂪ�u���{���v�̑ΊO�I�ȏ��o��ƂȂ����B

�@���Z�ܔN�A�����V�͕a�Ő����A���j�V�瓂�����h���N�[�f�^�[�����s�B�ޏ��̒������钣�Z����n�E���A�c���q�ւ̏��ʂ𔗂����B����ɂ��A�\�ܔN�Ԃ�ɗ��������̍c��Ƃ��ĕ��ʂ����B���N�A�����V�͕���B�⌾�Œ鍆��ԏサ�u���V�吹�c�@�v�Ƃ��č��@�̗˂ɍ������ꂽ���A���̈⌾���{�l�̐^�ӂ��������͕s���ł���B

�@�������͑�Z��c��E���@�i������A685-762�j�̎���A������u�J���̎��v�ōŐ������}����B���@�̕��E�͏@�͕����V�̎��q�ł���A�J���̎����x�������b�̑������A�Ⴂ���ɕ��@���˔\���������o�p�����l���ł���B�j�Ƃ��◃�͕����V���u�����̒��̉p��v�ƍ����]�������B

���@�̖v���A���ɂ����闛����͓�\��ŁA�c����⑾�@�̋C�����悭�p���ł����B���̎����͌�ɗk�M�܂̒����⍑���̍����������ނ��ƂɂȂ�B

������̉�

�@���̑�l��c��E���@�i�����j��684�N�ɑ��ʂ������A�����͕�E�����V�������Ă����B���@���莁���d�p���Ď�����}����A���@�ɂ���č݈�54���Ŏ��r���A�n���ɗ����ꂽ�B21�N��A705�N�̕����V�ވʂɂ��Ăэc��ƂȂ������@�́A��@�Ɩ��̈��y����������ɎQ�����������A��l�͖�S������A710�N�ɒ��@��ŎE�����B���̎����́u����̉Ёv�ƌĂ��B

�@���@�̎���A���̗�����i��̌��@�j�͑�������Ƌ��͂��ăN�[�f�^�[���N�����A��@��q�₻�̈ꑰ��łڂ����B712�N�A����c�ƂȂ��Ă����͏@�i���U�j����c�ʂ������A���@�����ʁB713�N�A�{���ł̔����i�����V�̖��ł��鑾������̔h���j������������A��������Ɏ��Q�𖽂����B

����ɂ��A626�N�̌�����̕ψȍ~�A�f���I�ɑ��������{��̗����́A���@�̎��87�N�Ԃ�ɏI�������B

���k�M��

�@���@�݈̍ʂ͑������l�\�l�N�ɋy�B�O���́u�J���̎��v�Ƃ���������P�����s���A���̍Ő����������炵���B�㔼�͐����Ɍ��݁A�k�M�܂����āA���j�̗����������B

�@���@�Ɨk�M�܂́u�ߗ�����v�́A�㐢�̕��|��i�̊i�D�̃e�[�}�ƂȂ����B���y�V���r���҂̊����w�����́x�͗L���ł���B

�@���{�̎��������A�w�����́x��b�̖��Ƃ��āw��������x���������B�w��������x�́A�邪�A���������鑤���̂Ȃ��̈�l�����ɖ����ɂȂ�A���͂����f����Ƃ��납��n�܂�B

�����������a���l�����������āA��o���ɂȂ�̂������Ȃ���A�����͌��ʊ�����Ă������Ƃ����ԓx���Ƃ�قǂ̌䒞���Ԃ�ł������B���̍��ł����̎�ނ̒��P�A�k�Ƃ̏��̏o���ɂ���ė��������ꂽ�Ȃǂƈ��ł͂�����B���₱�̏�������V���̔ς��Ƃ����Ɏ������B�n�ʂ̉w�����Č�����邩������ʁB

(�o�Ӗ쏻�q��w��������x)

�k�M�܂���l���Ƃ��鉉����i���A�����̋����w�M�ܐ����x����{�̔\�y�w�k�M�܁x�Ȃǂ�����B���܌ܔN�̓��{�E���`����f��w�k�M�܁x�ŋ��}�`�q���������k�M�܂�A��Z�ꔪ�N�̓�������f��w��C�\KU-KAI�\���������܂̓�x�ő�p�̏��D�`�����E��������(�����l�ƃt�����X�l�̃n�[�t)���������k�M�܂���ۓI�ł������B

�@�]�ˎ���̌Ð���ł��k�M�܂͊i�D�̑�ނ������B

�@�₤���Ђ��Ɏd���Ă�肳���@�i��E�P�S�j

�@��������͌��@�ȗ��ܔ�����@�i���ė��O�E�Q�P�j

�@���@�͂��ނ��������͂���D���@�i���E�P�S�j

�@�������ɗk�M�܂͂ނ���@�i��⦈�E�W�j

�@�����Ђ��قŗk�M�܂Ԃ���H���@�i�l�E�Q�R�A�E��l�E�P�W�j

�@�����Њ�łꂢ�����₽�炭���@�i�\��E�R�P�j

�@�₤���Ђ͂낭�Ȉ�b�Ƃ͎����ʖ�@�i�\���E�Q�R�j

�@��`���o�����ċ�E���������ޖ�@�i�\�l�E�Q�O�j

�@�����̔������@�Â�����@�i�\��E�R�V�j

�@�����ɂ͗k�����։����Ȃ�@�i�\�O�E�R�U�j

�@����������ȂǂƂ낭�R���Ђɂ��Ё@�i�\�܁E�P�R�j

�@����������Ƃ낭����͂��Ё@�i�\��E�P�V�j

�@�ނ������ɂ₤�₤���Ђƍ�����@�i��\��E�P�T�j

�@���̐l������{�ł߂��o���@�i�E��l�E�R�P�j

�@�悵���ɋ���̂ɂւ��炭�܂ł��Âˁ@�i�E��l�E�R�O�j

�@����������͋ʑ�����������͋M�܁@�i��\�E�W�j

�@���{�ɂ͂��܂��Ȃ���ȂƋM�܂͂��Ё@�i��\�E�Q�T�j

�@�O��̈�͓��{�̂܂킵���́@�i��⦓�E�Q�S�j

�@�k�ʊ�719�N�A冏B�i���݂̐��s�ߍx�j�̗k��琰�̖��Ƃ��Đ��܂ꂽ�B�Ƃ͂������ʂ̉ƒ�ŁA���͒n���s�s�̌ːЊǗ����������B������A735�N�Ɍ��@�c��̑�\���q�E�����i����j�̔܂ƂȂ�B����̕�E���b�܂͌��@�̒�����Ɛ肵�Ă����B���b�܂͍ł���������A�c�@�Ɠ����̑ҋ��������A��S����������H����s�������̂́A738�N�Ɏl�\�ΑO��ŕa�������B���@�͐[���߂��݁A�c�@�̍���Ǒ���������������B

�@�c���q�͗���ł͂Ȃ��A�ʂ̑��������O�j�E��璵�i��̏l�@�j�����Ă�ꂽ�B�ߒQ�ɂ���錺�@�ɁA�����̍��͎m�͗k�ʊ̔��e��`���A���@�͓����W�����B�k�ʊ͈ꎞ�I�ɓ��m�Ƃ��āu���^�v�Ɩ����A���@�����q�̍Ȃ���{�Ɍ}����`�𐮂����B����ɂ��A�k�M�܂̓��������������B

�@���l�Z�N�A��\��̗k�ʊ����߂Č��@�̒��������Ƃ��̗l�q���A�����Ղ́w�����́x�͎��̂悤�ɉr��ł���B

�@�t�������ؐ��r�@�@�t�������ė��������@�ؐ��̒r

�@������Î��@�@����@�����炩�ɂ��ċÎ����

�@�����}�N�g���́@�@�����@�}���N�����Ɂ@�g�Ƃ��ė͖���

�@�n���V�����@�@�n�߂Đ���@�V���ɉ����������̎�

�@

�@���l�ܔN�A�k�ʊ͋M�܂ɍ������ꂽ�B�ޏ��͒����̓x�����̓i���o�[�P���������A�n�ʂ��c�@�Ɏ����i���o�[�Q�ƂȂ����̂ł���B

�k�M�܂̎o����Z��͎݈ʂ�������ďo�������B�k�M�܂͐����I��S�������Ȃ��������A�ґ�i�����B�܂��h�B�����ޏ��̐e���̕]���́A���Z�̗k�������͂��߁A�K�������悭�Ȃ������B

�@���j�w�������x�ɂ��ƁA���l�Z�N�Ǝ��܁Z�N�̓��ɂ킽��A�k�M�܂��ꎞ�I�ɋ{������ǂ��o����A�k�Ƃ̉��~�ɂ����������Ƃ�����B���Ƃ��A���@�͂����ɗk�M�܂��Ăі߂��Ē����肵�����A���܂̌����͓�ł���B���������A�����ƐD�����N�Ɉ�x��������ɂȂ�Ƃ������}���`�b�N�Ȑ��b�������[�̖�B�{��̉��[���ŁA���͎m�̂��V���ĂŒ����肵�����@�Ɨk�M�܂́A�ӂ��肾���̈��̔閧�̍������t�����߂�B

�@�@�ݓV���䗃���@�@�V�ɂ���Ắ@��킭�@�䗃�̒��ƂȂ�

�@�@�ݒn��טA���}�@�@�n�ɂ���Ắ@��킭�@�A���̎}�ƂȂ��

�@���̍����t�̓t�B�N�V�����ł��邪�A���̓��{��ł��̎�����u�䗃�A���v�Ƃ��Ďg����B

�����\�R�Ɨk�M��

�@�k�v����ɕҎ[���ꂽ���j���w�����ʊӁx����S�\�Z�ɂ́A��{�ł̗k�M�܂ƈ��\�R�ɂ��u�Ԃ����v���C�v�̈�b���L����Ă���B���\�R�̒a�����A�k�M�܂͍����ȋѕz�̂��ނ����\�R�ɂ͂����A�`�ɏ悹�ċ{���ɂ��������B���@�͌�{��K��A���̌��i����сA�k�M�܂ƈ��\�R�ɋ�������������B

���̏o���������������ɁA���\�R�͌�{�Ɏ��R�ɏo���肷��悤�ɂȂ�A�k�M�܂Ɓu�ΐH�v����Ȃǂ̎������I�W���������Ɓw�����ʊӁx�͋L���B�u�ΐH�v�Ƃ́A�����������ĐH�������邱�Ƃ̂ق��A�{�d���̎ғ��m������ɕv�w�W�������Ƃ��w���ꍇ������B���́u�Ԃ����v���C�����v�́A�q�����������w�K���w�\���j���x�ɂ����^����A���{�ł��m���Ă���B

�@755�N�A���\�R�̔������u���B���@�͒�������E�o�������A�ߌ��͑������B�n�ʂ̉w�ɂ���������ƁA�߉q�R���������N�����A�k�����Ƃ��̑��q�������E�����B���\�R�̔����͈ȑO����\�������������A�k�����̖��\�ƑӖ��Ŗh���Ȃ������B�߉q�R�͌��@�Ɉ��͂������A��ނȂ��k�M�܂͏��Y���ꂽ�B�o�����A���Ŏ���i�߂�ꂽ���A�߉q�R�ɎS�E���ꂽ���ȂǏ��������邪�A���m�ȏ͕s���ł���B�����O�\���ł������B

�@�j���ł͂Ȃ����A���̎���̏Θb�W�w�Ε{�x�ł͗k�M�܂��n�ʉw�ŎE���ꂽ���ƁA���W�����g���s���́u�살�炵�v�Ƃ��Ē��炭�n�ʂɓ]�����Ă����A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B���ꂪ���{�̌ÓT����u�살�炵�v�̌��l�^�ł���B

�@���̌�A���͒����������B�����ɖ߂������@�́A�k�M�܂����̂тA���ӂ̂����Ɏ��Z��N�ɖS���Ȃ����B���N���\���B

���k�M�܂Ɠ��{

�@�k�M�܂͓��{�ɓn���Đ������炦���A�Ƃ����u�M�ܓ��n�v���b�����{�ɂ���B�R��������s�̓@�ɂ́u�k�M�܂̕�v����������B

�@�k�M�܂̐��͓̂��{�̃X�p�C�������A�Ƃ������b������B���̓��{�N���𖢑R�ɖh�����߁A���É��̔M�c�_�{�̐_�́A���̔����ɓ]�����A���@���������ɂ����B�k�M�܂̓��͔̂n�ʂŖł������A���̍��͓��{�̔M�c�_�{�ɖ߂����B�����M�c�_�{�ɂ́u�k�M�܂̕�v�Ə̂����ꏊ������B

�����̌�̓�����

�@�������̌㔼�́A��{�̛��������͂��ӂ邤�悤�ɂȂ�A���������ꂽ�B

- ���@�i�����\���ܘZ�j

�@���߂ɍ��͎m��u�������A���͎m�͛����Ƃ��Ă̖��������A�Ō�܂Œ��߂�s�������B

- �l�@�i���ܘZ�\���Z��j

�@���@�̎q�B�����̗��㍑�̏������čc��ɑ��ʁB�������c���i���������������B

- ��@�i���Z��\������j

�@�l�@�̎q�B���ʎ��ɈÎE�̊�@�ɂ��������A���㍑�̏����Ŗ������ʁB�������͂̌����͎��݂����A���ʓI�ɛ������͂̑������������B

- ���@�i�����Z�\���Z�܁j

�@��@�̎q�B�ߓx�g�̌��͍팸�����݂�����s���A���ƌ��͎͂�̉������B

- ���@�i���Z�܁j

�@���@�̎q�B�]�쌌�Ŕ��N�őވʁB�����ɈÎE���ꂽ��������B

- ���@�i���Z�Z�\����Z�j

�@���@�̎q�B���̒�����������x�����B�O�p�̕���p�ś������s�҂����Ƃ����B�����͛����ɂ��ÎE��������B

- �s�@�i�����\����l�j

�@���@�̎q�B���̎���A�����ɗi������đ��ʁB���O���p�̕���p�Ŏᎀ�ɁB

- �h�@�i����l�\���j

�@�s�@�̎q�B�\���ś����ɈÎE���ꂽ�B

- ���@�i���\���l�Z�j

�@�s�@�̎q�B���ʓ����͛����̘��S�B�c��e����}��A�啨�����̉��琟�������ɒǂ����ނ��Ƃɐ����B���O�ܔN�A��ʂ̛�������x�ɎE�����Ƃ��Ď��s�i�ØI�̕ρj�B�����̈��͂ɋ������ӂ̂����Ɏ����i���N�O�\�O�j�B�c���q�͈ٕ�Z�E�h�@�̎q���������A�����ɑނ����A��ɎE�Q�B

- ���@�i���l�Z�\���l�Z�j

�@�s�@�̎q�B�����ɗi�����ꑦ�ʁB�u�O����@�̖@��v�̈�A��̔p�������{��������e���B�O�łɂ��O�\�O�Ŏ����B

- ��@�i���l�Z�\���܋�j

�@���@�̎q�B�v�X�̖��N�Ƃ���A������������x�}�����邱�Ƃɐ����B�O�łŎ����B

- ��@�i���܋�\�����O�j

�@��@�̎q�B�����ɗi�����ꂽ�ÌN�B�����𛁊��Ɋۓ������A�_���������p���B

- �D�@�i�����O�\�������j

�@��@�̎q�B�����ɗi�����ꂽ�ÌN�B�����𛁊��ɈςˁA����͔n���ɔM���B�����̗��������A���͒������ӂ݂̂��x�z����n�������ɓ]���B

- ���@�i�������\��Z�l�j

�@�D�@�̒�B�����ɗi�����ꑦ�ʁB�������m�̑����ňꎞ�ވʂ��B�ߓx�g�̎�S���ɂ��A�����ܐ�l���E�Q����A�ŏI�I�Ɏ�S���̎h�q�ɂ��E�Q�B

- ����i��Z�l�\��Z���j

�@���@�̎q�B��S�����i���������S�B��Z�ܔN�A�u��Ȓr�̕ρv�u���n�̉Ёv�ʼnƑ��Ⓜ�����̋M�����E�Q�����B��Z���N�A��S���ɑT�������v����A���͖ŖS�B����͍ωA���ɗ��Ƃ���A��Z���N�ɓŎE�i���N�\��j�B

[��ԏ�]

HOME�@���@���Ƌ��ޏW�@���@���̃y�[�W

����c��w�G�N�X�e���V�����Z���^�[����Z

����c��w�G�N�X�e���V�����Z���^�[����Z 10/28�@�Ñ�̌�{

10/28�@�Ñ�̌�{

11/04�@���̌�{

11/04�@���̌�{

11/11�@�쒩�̌�{

11/11�@�쒩�̌�{

11/18�@�k���̌�{

11/18�@�k���̌�{

11/25�@�@���̌�{

11/25�@�@���̌�{