山崎佐旧蔵資料

大正・昭和期の医事法制学者 山崎佐とその旧蔵資料

山崎佐(やまざき たすく、1888年~1967年)の事績

明治21年(1888)に木更津で生を享けた山崎佐は、大正から昭和の法曹界において検事・判事・弁護士として多くの裁判に携わり、また法学界では医事法制学者・医史学者として活躍した人物です(詳しくは後掲の略年譜を参照)。

大正2年(1913)に東京帝国大学法科大学を卒業した後、昭和42年(1967)に鎌倉市の自宅で亡くなるまで、法律家・法学者として実に多くの業績を残しました。氏の著作のなかでも、『医事法制学』(克誠堂書店、1920年)、『日本疫史及防疫史』(克誠堂書店、1931年)、『江戸期前日本医事法制の研究』(中外医学社、1953年)は、各研究分野を切り拓いた成果として高い評価を受けています。

さらに、大正4年(1915)6月に東京帝国大学医科大学の嘱託講師に着任して以降は、全国の大学から依頼を受けて医事法制学の講義を担当しました。とくに、大正時代初めの東京帝国大学医科大学における山崎佐の講義が、日本で最初の医事法制学講義であることは、これまでの医事法制学・医事法学の分野でも注目されています。

山崎佐の事績に関する参考文献

- 『思い出に綴られる山崎佐の生涯』(江尻進編纂・発行、1968年)

- 宗田一「日本医学史ノート(1)―山崎佐の役割を中心として―」(『医学史研究』第27号、1968年)

- 唄孝一「医事法制学と山崎先生」(『思い出に綴られる山崎佐の生涯』江尻進編纂・発行、1968年所収)

- 唄孝一「東大における「医事法制講義」事始を中心として―山崎佐先生との"雅談"など―」(『年報医事法学』第6号、1991年)

- 石野智大「明治大学ELM所蔵の山崎佐旧蔵資料について―その来歴の解明を中心に―」(『法史学研究会会報』第21号、2018年)

山崎佐の旧蔵資料の所在と内容

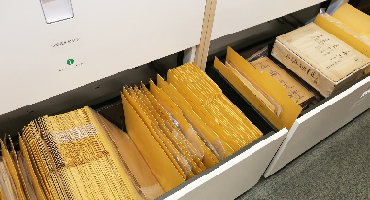

山崎佐は法律家・法学者・教育者としてのみならず、蔵書家としてもよく知られており、生前には自身の研究や仕事に関わる多数の書籍や資料を収集・所持していました。

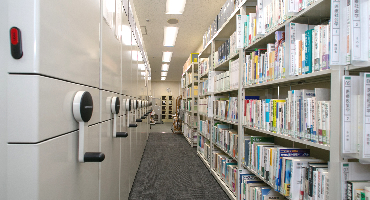

戦時中に散逸した資料も少なくありませんが、現在でも一定数の旧蔵資料が残されており、国内の三つの大学(以下に掲げる①、②、③)に分蔵されています。また、各大学での具体的な整理を経て三冊の資料目録が刊行されており、近年では現存する山崎佐旧蔵資料の全体像を把握することも可能となってきました。

- ① 順天堂大学医学部医史学研究室

『山崎文庫目録』(1969年) - ② 東京大学大学院法学政治学研究科附属近代日本法政史料センター原資料部

『山崎佐関係文書目録・末延三次関係文書目録』(1992年) - ③明治大学ELM(法・医・倫理の資料館)

『明治大学ELM(法・医・倫理の資料館)山崎佐旧蔵資料目録』(2018年)

順天堂大学・東京大学・明治大学が所蔵する旧蔵資料の主な内容は、①が書籍や抜き刷り、②が文書系資料(医事法以外)、③が文書系資料(医事法関連)となっており、三大学の旧蔵資料にはそれぞれ異なる特徴があります。

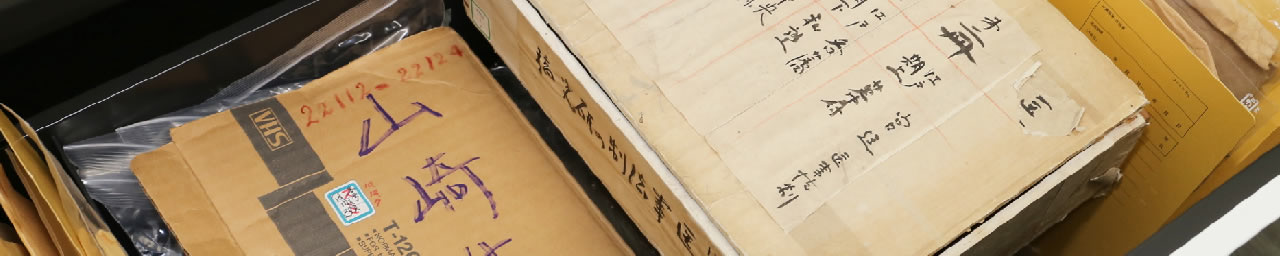

とくに、本資料館に残る③は2018年にその全容が明らかになったもので、日本の医事法制学や医事法制史に関わる書籍や資料、原稿・草稿、弁護士業務に関わる文書系資料など約800点の資料が保管されています。

山崎佐旧蔵資料の既刊目録

- 『山崎文庫目録』(順天堂大学図書館編纂・発行、1969年)

- 『山崎佐関係文書目録・末延三次関係文書目録』(東京大学法学部附属近代日本法政史料センター原資料部編集・発行、1992年)

- 『明治大学ELM(法・医・倫理の資料館)山崎佐旧蔵資料目録』(石野智大著、明治大学ELM発行、2018年)

明治大学ELMに残る山崎佐旧蔵資料の部分的紹介

本資料館に残る山崎佐旧蔵資料のなかには、書籍や研究資料に加えて、同時代の医史学者からの書簡、「満洲国」民生部に関する資料、大正時代に作成された山崎佐自筆の医事法制学講義ノートなどが含まれており、いずれも貴重な価値を持っています。

なかでも医事法制学・医事法学や医史学(とくに医事法制史)の分野においては、これまで未報告の資料も多くみられ、今後の研究での活用が期待されています。

また、旧蔵資料のなかには、山崎佐の晩年の写真や肖像画も残されており、氏の謹厳重厚な雰囲気をよく伝える資料といえましょう。以下に掲げる№YT10-25-1の資料は、1957年3月の医家先哲追薦会で講演する山崎佐の様子を、医師・洋画家であった木下秀一郎(1896年~1991年)が描いたもので、その他の旧蔵資料とともに近年に再発見された肖像画でした。現在は、本資料館内で常設展示されています。

附録 山崎佐略年譜

| 年 月 | 経 歴 |

|---|---|

| 明治21年(1888)7月 | 山崎周太郎・てる(旧姓安田)の三男として、千葉県君津郡木更津町に生まれる(5日) |

| 同31年(1898)4月 | 木更津町立尋常小学校四年卒業 |

| 同34年(1901)4月 | 木更津町立高等小学校三年修了 |

| 同39年(1906)3月 | 千葉県立木更津中学校五年卒業 |

| 同42年(1909)7月 | 第七高等学校造士館卒業 |

| 大正2年(1913)7月 | 東京帝国大学法科大学法律学科(独法兼修)卒業 |

| 同2年(1913)8月 | 司法官試補 |

| 同4年(1915)3月 | 検事 |

| 同4年(1915)5月 | 判事 |

| 同4年(1915)6月 | 東京帝国大学医科大学嘱託講師(~昭和35年3月) |

| 同6年(1917)8月 | 内務省衛生局事務取扱嘱託 |

| 同8年(1919)3月 | 日本医師協会理事 |

| 同10年(1921)4月 | 日本児童学会理事 |

| 同11年(1922)6月 | 弁護士名簿登録 |

| 昭和6年(1931)12月 | 医学博士(九州帝国大学) 博士論文題目『日本疫史及防疫史』 |

| 同13年(1938)7月 | 医薬制度調査会会員 |

| 同15年(1940)7月 | 「満洲国」民生部嘱託 |

| 同17年(1942)12月 | 日本医史学会理事長 |

| 同23年(1948)4月 | 全日本弁護士会理事長 |

| 同25年(1950)1月 | 日本弁護士連合会人権擁護委員長 |

| 同25年(1950)3月 | 第一東京弁護士会検察行刑委員長 |

| 同25年(1950)11月 | 最高裁判所民事規則制定諮問委員 |

| 同25年(1950)11月 | 法制史学会機関誌刊行資金募集委員会委員長 |

| 同26年(1951)5月 | 選挙制度調査会調査委員 |

| 同26年(1951)12月 | 法学博士(日本大学) 博士論文題目『江戸期前日本医事法制の研究』 |

| 同27年(1952)1月 | 第一東京弁護士会会長 |

| 同27年(1952)3月 | 法制審議会委員 |

| 同27年(1952)4月 | 日本弁護士連合会副会長 |

| 同27年(1952)8月 | 公安審査会委員 |

| 同28年(1953)9月 | 最高裁判所刑事規則制定諮問委員 |

| 同29年(1954)2月 | 売春対策協議会会長 |

| 同31年(1956)4月 | 社団法人日本原子力産業会議法制委員 |

| 同31年(1956)4月 | 財団法人日本調停協会連合会特別委員 |

| 同31年(1956)10月 | 公安審査会委員長 |

| 同36年(1961)4月 | 日本弁護士連合会会長 |

| 同36年(1961)10月 | 藍綬褒章 |

| 同39年(1964)2月 | 日本弁護士連合会顧問 |

| 同39年(1964)4月 | 勲二等瑞宝章 |

| 同40年(1965)11月 | 日本医師会最高優功賞 |

| 同42年(1967)7月 | 鎌倉市極楽寺の自宅で逝去(30日、享年79) |

その他に、九州帝国大学医学部、慶應義塾大学医学部、新潟医科大学、岡山医科大学、長崎医科大学、金沢医科大学、熊本医科大学、東京帝国大学附属臨時医学専門部、千葉医科大学などにおいて、医事法制学講義を担当(嘱託講師)

(文責:石野智大)