唄ライブラリー

唄ライブラリーのご紹介

当資料館では、唄孝一先生が所蔵していた医事法関連の図書系資料・文書系資料を整理・収蔵しています。

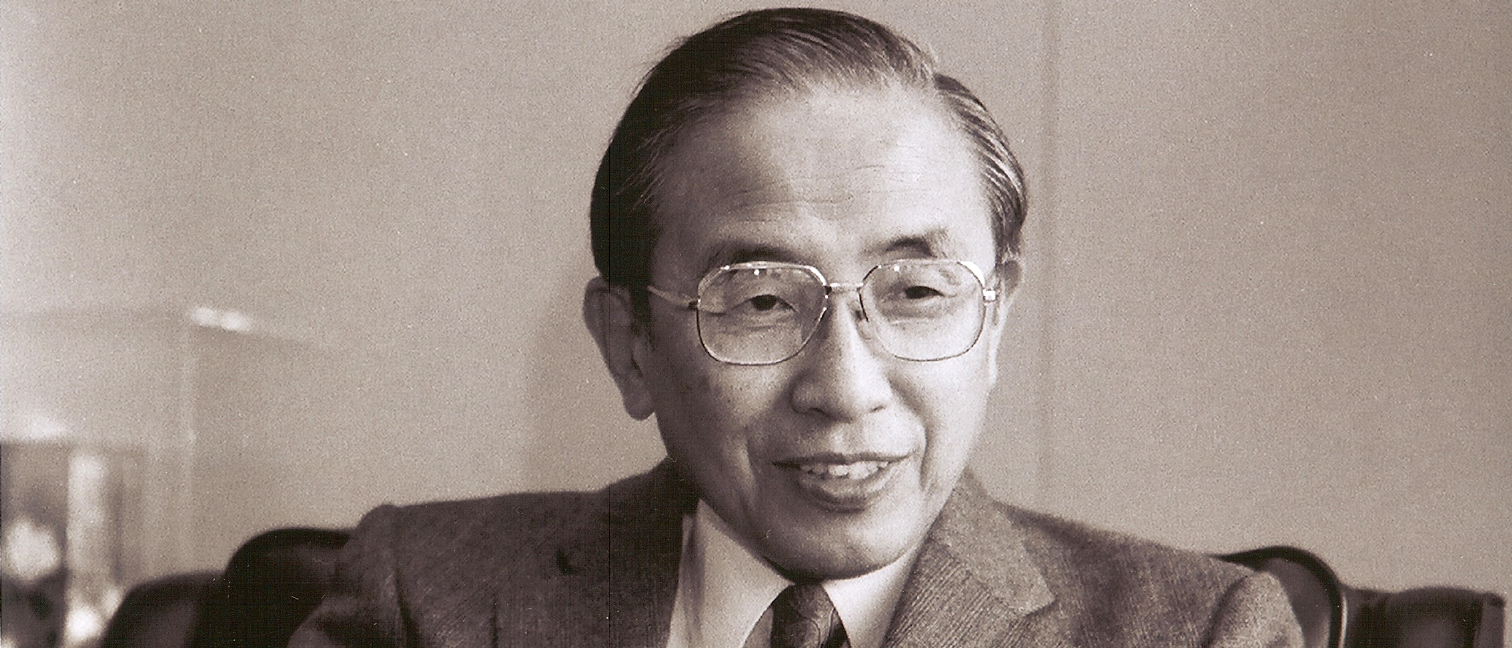

唄孝一先生略年譜

| 年 月 | 経 歴 |

|---|---|

| 1924年 3月 | 大阪府堺市に生まれる |

| 1930年 4月 | 大阪府堺市立市小学校入学 |

| 1936年 4月 | 大阪府立堺中学校入学 |

| 1940年 4月 | 第三高等学校入学 |

| 1947年 3月 | 東京帝国大学法学部政治学科卒業 |

| 1947年 10月 | 東京大学大学院特別研究生(1950年9月修了) |

| 1951年 4月 | 東京都立大学人文学部講師 |

| 1952年 4月 | 東京都立大学人文学部助教授 |

| 1957年 4月 | 東京都立大学法経学部助教授 |

| 1960年 6月 | 東京都立大学法経学部教授 |

| 1961年 11月 | 東京大学医学部非常勤講師(1984年3月まで) |

| 1966年 4月 | 東京都立大学法学部教授 |

| 1966年 4月 | 東京都立大学教養学部長(1969年3月まで) |

| 1969年 12月 | 日本医事法学会創立、理事・事務局長 |

| 1970年 2月 | 在外研究(1971年2月まで) |

| 1970年 8月 | 世界医事法学会副会長 |

| 1971年 4月 | 東京都立大学法学部長(1973年3月まで) |

| 1979年 12月 | 日本医事法学会代表理事(1988年1月まで) |

| 1987年 3月 | 東京都立大学定年退職 |

| 1987年 4月 | 北里大学医学部教授 |

| 1987年 4月 | 東京都立大学名誉教授 |

| 1989年 6月 | 東京大学法学博士 |

| 1991年 3月 | ベルギー・ゲント大学doctor honoris causa |

| 1992年 6月 | 日本学士院賞(「医事法学の研究」につき) |

| 1994年 3月 | 北里大学定年退職 |

| 1994年 4月 | 北里大学客員教授 |

| 1994年 11月 | 叙勲(勲二等瑞宝章) |

| 2000年 1月 | 武見記念賞 |

| 2003年 11月 | 文化功労賞 |

| 2006年 8月 | 世界医事法学会WAML Medalion |

| 2011年 1月 | 逝去 正四位に叙せられる |

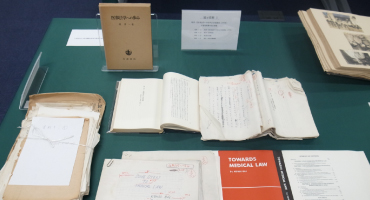

『医事法学への歩み』(岩波書店、1970年)

「『医事法学』という概念を敢えて用いてしまった」― 約50年前、日本の医事法学は『医事法学への歩み』のはしがき冒頭にあるこの一節から始まりました。

本書は、今から約30年前に、すでに「医事法の基本問題として医師患者関係(患者の承諾と医師の説明)、医療過誤の諸問題(医療における注意義務と過失責任の特質)、医療制度論(医療関係者および救急医療の問題」といった医事法の諸問題が、構造的全体的把握を志向する視点から論ぜられており、その後に続く医事法学の研究者たちの共通の研究指導書となっている」(菅野耕毅・高江州義短『医事法学概論』11頁[医歯薬出版、1992年])と評価されています。

出版されて約50年。法律学の世界ではもはや古典と位置づけられる本書ですが、古典がおしなべてもつ懐かしいノスタルジーの薫りは感じられません。それは本書が示したもの、そして本書に込めた筆者の想いがいまだに脈々と生きているからでしょう。

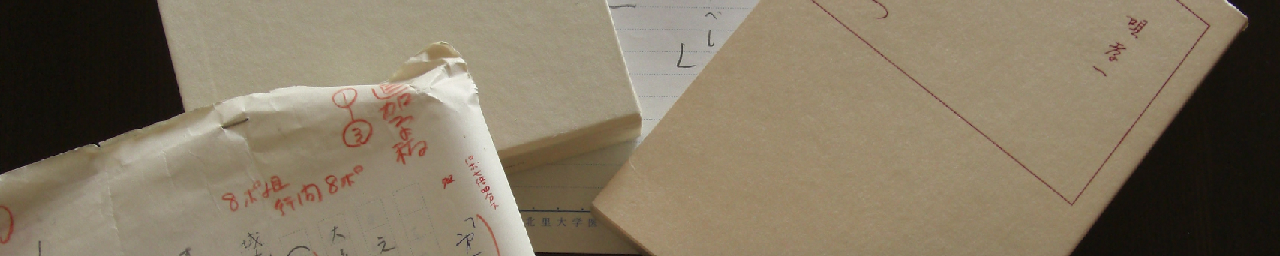

当資料館では、この『医事法学への歩み』の76頁「第1章をかえりみて」の直筆原稿と、その校正原稿(第2校)を収蔵しております。この校正原稿には、唄孝一先生の入念な修正の痕跡が見受けられます。

唄孝一先生の文章は「抜き差しならない完成度を持っている」と言われますが、それは「執筆中の原稿をしじゅう持ち歩いてチェックを繰り返す勤勉さの賜」(唄孝一『志したこと、求めたもの』201頁[日本評論社、2013年])であるとされています。この校正原稿は、その入念な作業がなされていたことを今に伝える貴重な資料と言えるでしょう。

なお、この『医事法学への歩み』は翻訳されて、海外で出版される計画もあったようです。このプロジェクトの記録は、一部の手書き原稿と表紙の試作版だけしか残されていません。果たして出版された暁には、国内外にどのような影響を与えたのでしょうか? 興味が尽きないところです。

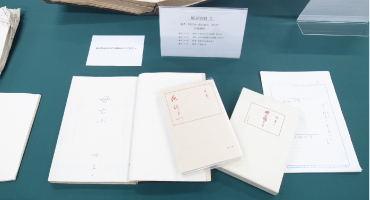

『死ひとつ』(信山社、1988年)関連資料

唄孝一先生が研究領域の中心を家族法から医事法へと転進することになった出来事について触れられている『死ひとつ』と、増補改題前の『時は過ぎる』および私家本『母亡ぶ』です。

この一連の作品は「最愛の人を突然失った悲しみと怒りに耐え抜きながら、事件の原因を……どこまでも学問的な態度で探求しようとする著者の苦闘の記録」(六本佳平「ジュリスト書評『唄孝一著 時は過ぎる』ジュリスト896号121頁[1987年]」)であり、唄孝一先生にとって、おそらく他の著作とは異なる位置づけにあるものであったと思われます。 注目すべきは、この本の中でしばしば登場する「汝の指標を高くすべし」(270頁)というフレーズです。このフレーズは医療界に対して発せられたメッセージですが、そこに込められていた想いは果たしてそれだけだったのでしょうか?

唄孝一先生の数々の著作とその研究姿勢を振り返ってみると、実は、この出来事をきっかけとして医事法学に転進した唄孝一先生が、秘かに自らに課した使命ではなかったのかと思われてきます。