梁甫吟(明清楽資料庫)

最初の公開 2008-09-06 最新の更新 2008-09-07

「梁甫の吟」は、「梁父の吟」とも書く。世に出る前の諸葛孔明が愛吟していた五言古詩。

本曲は、映画でいえば「ロッキーのテーマ」(原題Gonna Fly Now)のような、いわば「若き日の孔明のテーマソング」である。

【参考】『三国志』巻35・蜀書5「諸葛亮伝第五」:諸葛亮字孔明、琅邪陽都人也。 (中略) 亮、躬耕隴畝、好為梁父吟。身長八尺、自比於管仲、楽毅。時人莫之許也。

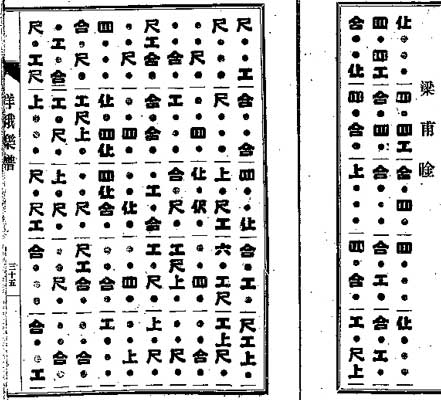

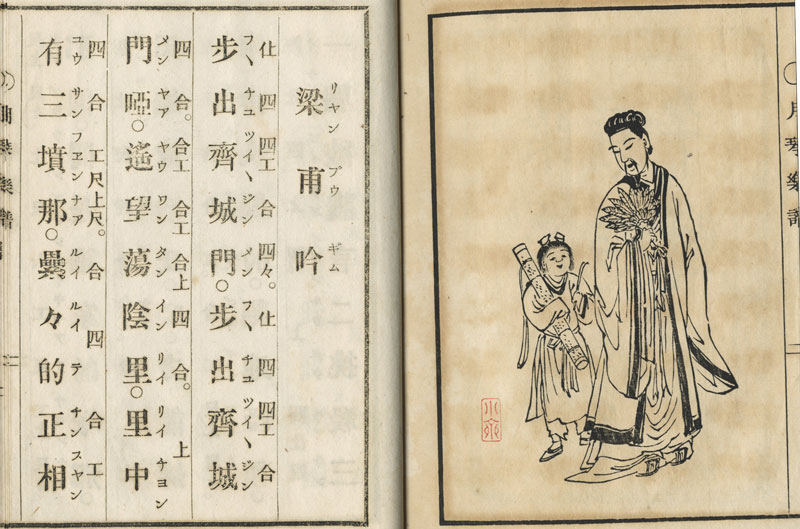

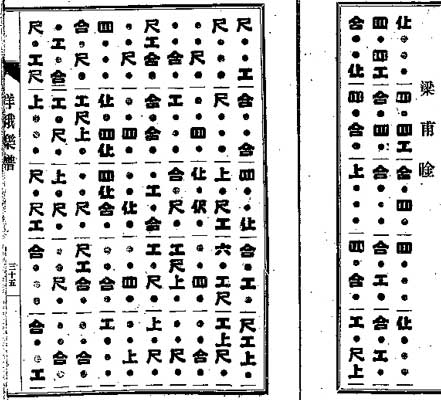

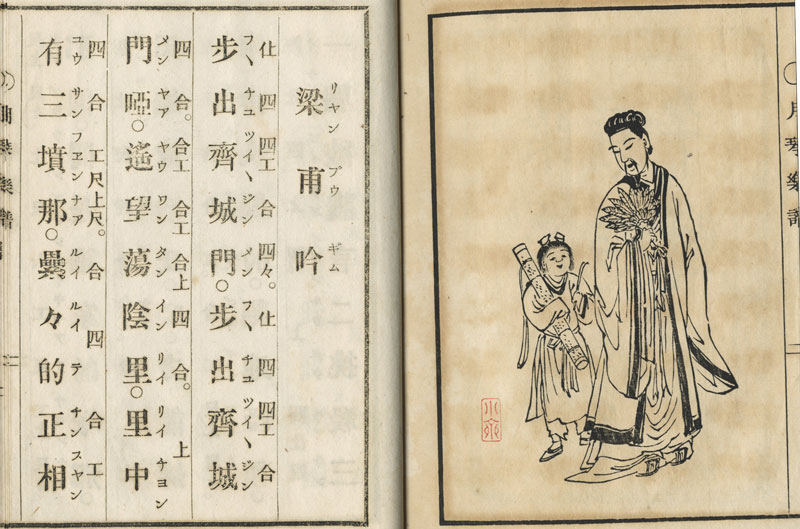

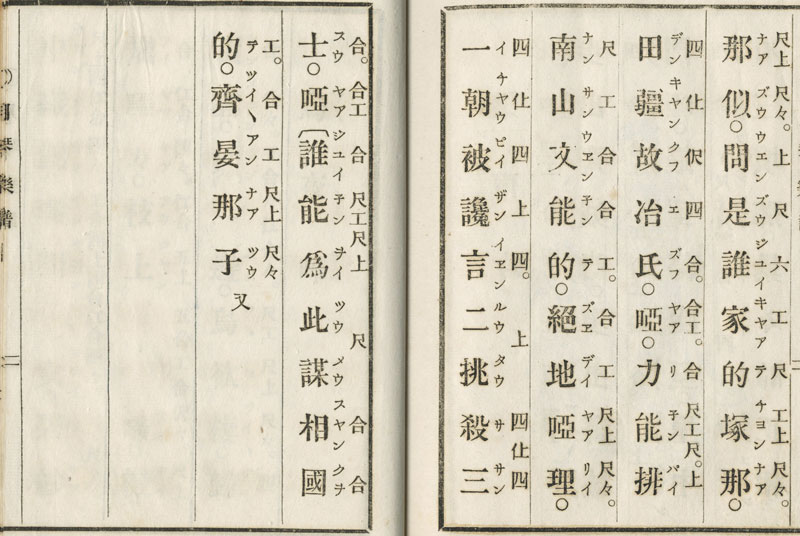

月琴楽譜(1877)より。  MIDIで聴く [簡素伴奏] [コード伴奏付]

MIDIで聴く [簡素伴奏] [コード伴奏付]

工尺譜の読み方 一口メモ

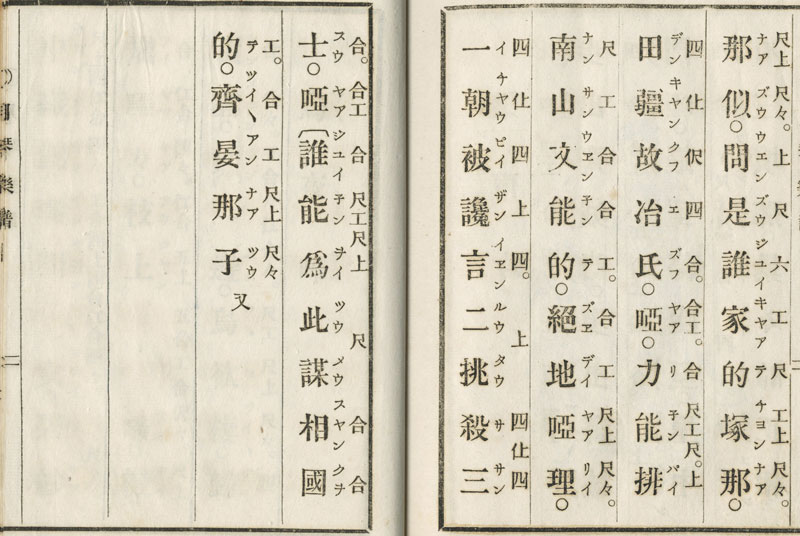

上記の『月琴楽譜』の工尺譜を「ドレミ」に置き換え、『洋峨楽譜(1898)』を参考に各音符の長さやリズムを考えると、以下のようになる。

MIDIで聴く [簡素伴奏] [コード伴奏付]

MIDIで聴く [簡素伴奏] [コード伴奏付]

| ドー | ラー | ラミ | ソー | ラー |

| 歩 | 出 | 斉 | 城 | 門 |

| ドー | ラー | ラミ | ソー | ラーソー |

| 歩 | 出 | 斉 | 城 | 門(唖) |

| ソミ | ソミ | ソード | ラ | ソ |

| 遥 | 望 | 蕩 | 陰 | 里 |

| ドー | ー | ラー | ソー | ミーレド レー |

| 里 | 中 | 有 | 三 | 墳(那) |

| ソー | ラー | ソー | ミー レードー | レー |

| 累 | 累(的) | 正 | 相(那) | 似 |

| ドー | レー | ソー | ミレ | ミド レー |

| 問 | 是 | 誰 | 家(的) | 塚(那) |

| ラー | ドー | レー | ラー | ソー ソーミー |

| 田 | 彊 | 故 | 冶 | 氏(唖) |

| ソー | レー ミレ | ドー | レー | ミー |

| 力 | 能 | 排 | 南 | 山 |

| ソー | ソー ミ | ソー | ミー レードー | レー |

| 文 | 能(的) | 絶 | 地(唖) | 理 |

| ラー | ドー | ラー | ドー | ラー |

| 一 | 朝 | 被 | 讒 | 言 |

| ドー | ー | ラド | ラー | ソー ソーミー |

| 二 | 桃 | 殺 | 三 | 士(唖) |

| ソー | レー ミレ | ドー | レー | ー |

| 誰 | 能 | 爲 | 此 | 謀 |

| ソー | ソーミ | ソー | ミー レー ドー | レー |

| 相 | 国(的) | 斉 | 晏(那) | 子 |

| ソー | レー ミレ | ドー | レー | ー |

| 誰 | 能 | 爲 | 此 | 謀 |

| ソー | ソーミ | ソー | ミー レー ドー | レー |

| 相 | 国(的) | 斉 | 晏(那) | 子 |

| 梁甫吟 |

| 歩出齊城門 | 歩して 斉の城門を出で |

| 遥望蕩陰里 | 遥かに望む 蕩陰里 |

| 里中有三墳 | 里中に 三墳 有り (墳→墓) |

| 累累正相似 | 累累として 正に相似たり |

| 問是誰家塚 | 問う「是れ誰が家の塚ぞ?」と |

| 田彊故冶氏 | 田彊・故冶氏 (故→古) |

| 力能排南山 | 力は能く南山を排し |

| 文能絶地紀 | 文は能く地紀を絶つ (文→又) |

| 一朝被讒言 | 一朝 讒言を被りて |

| 二桃殺三士 | 二桃 三士を殺す |

| 誰能爲此謀 | 誰か能く此の謀を為せる? |

| 相國齊晏子 | 相国 斉の晏子なり (相国→国相) |

「梁甫の吟」は、泰山のふもとにあった梁甫(梁父とも書く)という山の近くで詠われていた作者不明の、民謡のような漢詩。

詩の中の「墳」「故」「文」「相國」は、それぞれ正しくは「墓」「古」「又」「國相」であろう。

大意は──歩いて斉の城門の外に出て、はるか遠くに蕩陰里を見れば、村のなかに三つの塚が見える。

三つ並んだ同じ形の墓は、誰のものか? 田開彊・古冶氏・公孫接の墓である。

この三人の勇士は、南山をおしのけ、天地を傾けるほどの力があった。

だがある日、讒言(ざんげん)されて、この三人ともたった二個の桃で殺されてしまった。

その謀略をおこなったのは、斉の国の宰相であった晏子である。──

正史『三国志』の一文「好為梁父吟」の解釈については、以下のような説がある。

一、「好んで梁父の吟を為(な)す」と訓(よ)み、若き日の孔明は、既存のこの「二桃殺三士」の詩を歌っていたという説。これが定説に近い。

二、「好んで梁父の吟を為(つく)る」と訓み、孔明がこの作品の作者であるという説。

三、「好んで梁父の吟を為(つく)る」と訓み、孔明は「梁甫吟」というスタイルの五言詩を好んで作ったが、この作品もそれに含まれるかどうかはわからない、とする説。

また、なぜ孔明が「梁甫吟」を好んだのか、その理由についてもいろいろな説がある。

(a)若き日の孔明は、政治の非情さや権謀術数に関心を寄せていたから、という説。これが定説に近い。

(b)孔明は単に自分の故郷の民謡のメロディーをなつかんしで歌っていただけで、歌詞の内容は関係なかった、という説。

(c)「梁甫吟」は、当時の山東地方で流行していた歌の総称であり、孔明が歌っていたのはこの「二桃殺三士」の詩ではなかった、とする説。

真相は闇の中だが、「一、かつ(a)」が定説に近い。

【参考】「梁甫吟」では、晏子の謀略で殺された三人の勇士に同情的だが、この故事の出典である『晏子春秋』は、晏子が巧みな知略で乱暴な三人を粛清した話になっている。

以下は、『晏子春秋』諌下に載せる逸話の要約。──

斉の宰相となった晏嬰(あんえい。晏子。?〜前500)は、頭がよかった。

斉の景公のとき、公孫接・田開彊・古冶氏の三人の勇士がいた。

この三人は無礼で、粗暴だった。彼らをのさばらせておくと、斉の敵国からあなどられる可能性もあった。

晏嬰は景公の許可を得て、この三人を粛清することにした。

だが三人は勇猛で、武力で取り押さえようとしても、無理だった。

そこで晏嬰は、策略を用い、彼らを自殺させることにした。

彼は二つの桃を用意すると、三人の勇士を呼び出して言った。

「あななたち三人のうち、功績の高い順に、この二つの桃を食べなさい(原文「三子何不計功而食桃?」)」

公孫接と田開彊の二人は、自分たちは人より功績があると自負していたので、手を伸ばして桃を取った。

すると古冶氏は二人にむかって「私にも、その桃を食べる資格はある。桃を戻せ」と怒り、剣を抜いた。

公孫接と田開彊の二人は、はっとわれに返って言った。

「私たちは勇気も功績も、あなたには及ばないのに、桃を取ってしまった。これは貪欲である。そんな恥をさらしてまで生きながらえたら、臆病者になる」

二人は桃を戻すと、その場で自分の首を切って自殺した。

それを見た古冶氏も、自分だけが生き残るわけにはゆかぬ、と、その場で首を切って自殺した。

こうして晏嬰は、三人の乱暴者を除くことに成功した。

斉の景公は、三人の勇士を、士の礼をもって葬った。──

MIDIで聴く

MIDIで聴く

MIDIで聴く [簡素伴奏] [コード伴奏付]

MIDIで聴く [簡素伴奏] [コード伴奏付]

MIDIで聴く [簡素伴奏] [コード伴奏付]

MIDIで聴く [簡素伴奏] [コード伴奏付]