�����j�Ɖԁ@�\�e�E���O�E�@�E�~

�ŐV�̍X�V2025�N1��11�� �@�@�ŏ��̌��J2025�N1��5��

�V�h�����@���j�@�����E�I�����C�����R�u���@�������z�M�������p�I��

�����j�Ɖԁ@�\�e�E���O�E�@�E�~�@�V���[�Y�u�Ԓ������v

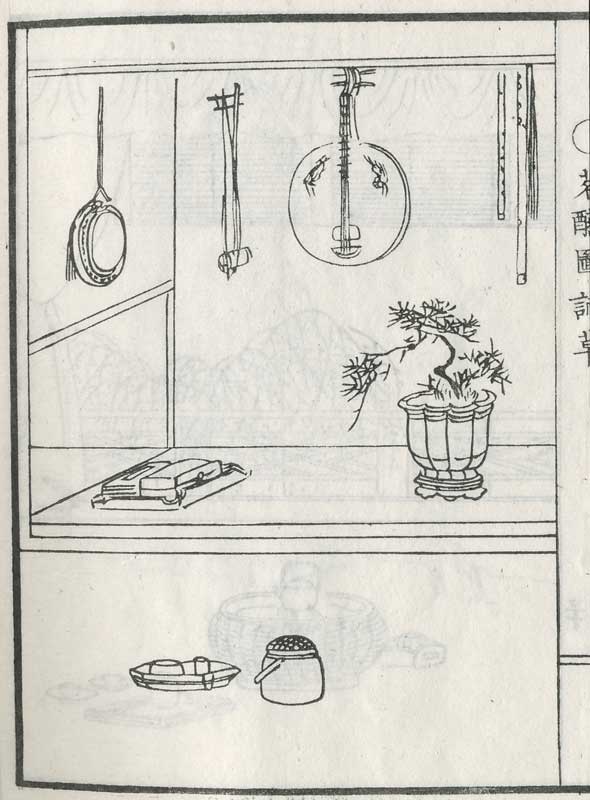

�@�@�×��A�����l�͑����̉Ԃ������Ă��܂����B�Ȃ��ł��A�Ⴊ�c�邤���ɂ��������炭�~�A���ł₩�ɍ炫�ق���Ԃ̉��ƌĂꂽ���O�A�����̌���̓��̏ے��Ƃ��ꂽ�@�A���̉ԁX���U�������Ƃ��Ō�܂řz�Ƃ��č炭�e�A�́A�����j�̐ߖڐߖڂɁA�����Љ�̏ے��Ƃ��Ă��o�ꂵ�܂��B�B�҂̓������͋e�������A�O���}�[�ȗk�M�܂ƃX�����Ȕ~�܂͂��ꂼ�ꉲ�O�Ɣ~�̔����Ƃ���A�w�҂̎�����͍��x�����̓������͉��O���������ᐬ���̂킪�v�����͘@�̂��Ƃ�����ƋK�肵�A�ȋ��ɍ��܂��Љ�ւ̕��Q�𐾂��������͎�����x�炫�̋e�ɂȂ��炦�������N�����c�c���X�B�����̉ԂƐl�Ԃ̗��j���A�L�x�Ȑ}�ł��g���A�\���m���̂Ȃ������ɂ��킩��₷��������܂��B�i�u�t�E�L�j

���_

���_

�y�g�U��]�z�u���u�����j�Ɖԁ@�\�e�E���O�E�@�E�~�v??

— �����O(KATO Toru) (@katotoru1963) December 28, 2024

�Ζʁ{�I�����C��(�������z�M��)

on 2025�N1��11��(�y)

at �����J���`���[�Z���^�[�V�h @asakaruko

by �����O??

�L�N�̎���A�{�^���̎���A�n�X�̎��㥥������j�Ɠ��{�j�̋@�����A�킩��₷��������܂��Bhttps://t.co/hi4VJmKxpx pic.twitter.com/gJmoLhXDzY

�e

�e

�@�ꂵ��A�{������A��������A��������͐l�̐��ɂ����̂��B�]���O�\�N�̊Ԃ�������p�I���d�� ���āA�O�X �����B�O ���O��������Ɏŋ��⏬���œ����h�����J��Ԃ��Ă͑�ς��B�]���~���鎍�͂���Ȑ��ԓI�̐l����ە� ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���O��������āA���炭�ł��o�E �𗣂ꂽ�S�����ɂȂ�鎍�ł���B�����猆��ł��l��𗣂ꂽ�ŋ��͂Ȃ��A�����₵�������͏����낤�B�ǂ��܂ł����Ԃ��o�鎖���o���ʂ̂��ނ�̓��F�ł���B���Ƃɐ��m�̎��ɂȂ�ƁA�l�������{�ɂȂ邩�炢�������� �̏����Ȃ���̂������� ����E ���鎖��m��ʁB�ǂ��܂ł�����Ƃ��A�����Ƃ��A���`���Ƃ��A���R���Ƃ��A���� �����H�� �ɂ�����̂����ŗp���� ���Ă���B�����玍�I�ɂȂ��Ă��n�ʂ̏���y ���Ă��邢�āA�K �̊����Y���Ђ܂��Ȃ��B�V�F���[���_�� ���ĒQ�������̂������͂Ȃ��B

�@���ꂵ�����ɓ��m������ �͂�������E �����̂�����B�̋e ���߉� �A�I�R ����R �B�������ꂬ����� �ɏ��ꂵ�����̒����܂�ŖY�ꂽ���i���o�Ă���B�_�̌����ɗׂ�̖����` ���Ă��ł��Ȃ���A��R �ɐe�F����E���Ă��鎟��ł��Ȃ��B���R���o���ԓI �ɗ��Q�����̊��𗬂��������S�����ɂȂ��B�� ���H⹗� �A�e�� ������ �A�[�� �l�s�m �A������ ���� �B������\���̂������D ���ʊ��� ������ ���Ă���B���̊��������� �́u�s�@�A �v��u���F�鍳 �v�̌����ł͂Ȃ��B�D�D�A�D�ԁA�����A�`���A�����A��`�Ŕ��ʂĂ��� �ɁA���ׂĂ�Y�p���Ă�������Q���ނ悤�Ȍ����ł���B

�@�r�e�@�@�����@�����̑�ӁF���͉ȋ��ɗ������B���͍��i�����B����������Ȃ��B���̒��������Ă�B���̐��͉����B���͒x�炫�́A�����F�̋e�Ȃ̂��B���Ɍ��Ă�B�ȋ��ɍ��i���Ċ��ł��鑁�炫�̉Ԃǂ��B�o�債�Ă����B�����ꉴ�̎��オ����B�e�̐ߋ�A�㌎����̑O�������N�̓����B������ւ̉Ԃ��炩����Ƃ��A���炫�̉Ԃǂ��͊F�E�����B�����̓s���A���̉Ԃ̖җ�ȍ���Ŗ��������B�������A�����F�ɋP���b�h�̕��Ŗ��ߐs�������B���́A�����F�̋e�Ȃ̂��B

�ғ��H���㌎���@�@�҂�����@�H���@�㌎��

��ԊJ��S�ԎE�@�@�䂪�ԁA�J����͕S�ԁA�E(���Ƃ�)�ւ�

�ՓV���w�������@�@�V���c�����w�͒�����(�Ƃ�)��

����s�щ����b�@�@����͂��Ƃ��Ƃ��тт�A�����̍b��

���O

���O

�@

�@

�~

�~

�B�����ڌQ���@�@�B�ɏ��ق��ČQ�����ڂ��@�~���F(���C�����t�@���@asahi20231012.html#06)�͋����̖��D�B

��_���������J�@�@��������_����͛J�����ӂɎ�����

�H�e�t���F�܁@�@�H�e�A�t���A�F�A�܂��ׂ���

���~�n�ىi�א�@�@���~�͉n�قɂ��ĉi����ƈׂ�

�@�s�R�́A�܌�����Z���ɂ��������B�Z���A�܂��ɑ友�ł���B���p�I��

�@�킯�ĉ͓�������R�� ��������R�H�̓�s�͂Ђƒʂ�łȂ��B

�@���̂������A���͒n���ʂ炵�A���͂ق�������Ԃ�A�R���̊⍻�͏Ă����āA��H�̐����Ɍ�������Ȃ��B���͑����� �ꂽ�B

�u�����݂̂����v

�u���͂Ȃ����v

�@�� �ꂽ������ ���B�Ȃ��A�i�ޕ��������B

�@����ƁA�������A�ˑR�A�n�ォ���� �������ċ��B

�u�������������I�@���̎R���z����ƁA�~�̗т�����B�\�\�� ���Q���Ĕ~�т̖؉A���e ���A�v�����ܔ~���� ���Ƃ�B�\�\�~�̎��������������ċv

�@�����ƁA���X ���� �ɂ��邵��ł��������A

�u�~�ł������I�v

�u�~�₵�܂Ŋ撣��v�ƁA�ɂ킩�ɗE�C�Â����B

�@�����Ė��ӎ��̂����ɁA�~���_ ������z�����A�������� ���킩���āA����Y��Ă��܂��Ă����B

�@�\�\�~�_ �� ���シ�B

�@�����́A�����̊ՂɁA�����̏����Ō��Ă������Ƃ��A�Ջ@�ɗp�����̂ł��낤���A�㐢�̕��w�Ƃ́A����𑂑��̕��@�̈�Ƃ��āA���M�b�h���� �����Ƃ��Ȃ�A���������錍�̂��ƂƂ��āA�v���o�������̂ł���B

�@���{�̖~�͂̃��[�c�͒����́u�~�i�v�ł���B�v��ȍ~�A�����̕��l�̈ꕔ�̂������ł́A�~�̎}�⊲��l�H�I�ɕs���R�Ȍ`�ɋȂ��A�܂�ŕa�l�̂悤�ȁu�a�~�v�����D�������͂�����B

�@���{�̖~�͂̃��[�c�͒����́u�~�i�v�ł���B�v��ȍ~�A�����̕��l�̈ꕔ�̂������ł́A�~�̎}�⊲��l�H�I�ɕs���R�Ȍ`�ɋȂ��A�܂�ŕa�l�̂悤�ȁu�a�~�v�����D�������͂�����B|

�Q�l�@龔�����u�a�~�ًL�v������ �]�J�V��崁A�h�B�V���сA�Y�B�V���k�A�F�Y�~�B���H�u�~�ȋȈה��A�������p�B�ȟY�ה��A�������i�B�ȑ`�ה��A�������ԁB�v�Ŗ�B�����l��m�A�S�m���ӁA�����ّ卆�ȓ�V���V�~��B���s�Ȏg�V���V���ϒ��A�����A�����A�Ț�~�a�~�ƈȋ��K��B�~�V�Y�V�`�V�ȁA�����忋��K�V���\�ȑ��q�͈ז�B�L�ȕ��l��m�ǕȔV�B�������~�ҁA�ϑ����A�{���ӏ��A�������A��t�}�A�������A矑����C�A�ȋ��d���A���]���V�~�F�a�B���l��m�V�ДV���ƁI �\�w�O�S�~�A�F�a�ҁA���ꊮ�ҁB�����V�O���A�T���ÔV�B�c�V���V�A�ʑ��~�A�������n�A�𑴞����B�ȌܔN���A�K���V�S�V�B�\�{�l��m�A�Î��l���A焕a�~�V�وȒ��V�B �j�āI�@�����g�\���ɓ��A�����Փc�A�ȍL���]�J�A�Y�B�A�h�B�V�a�~�A���\���V���A�ȗÔ~��ƁI |

�@����4��1���̒��A�����̖ڂ̓e���r�ɓB�t���������B���`�̊��[�����͔��\�̉��ŁA�V�����u�ߘa�v��ѕM�ŏ������䎆�����������ƁA�����q�ׂ��B���p�I��

�u�V�����̓T���ɂ��Đ\���グ�܂��B�ߘa�́w���t�W�x�́w�~�̉Ԃ̉̎O�\���x�̏����ɂ���w���t�̗ߌ��i�ꂢ���j�ɂ��ā@�C�i�i����j�����a�i����j���@�~�͋��O�i���傤����j�̕��i���j���i�Ђ�j���@�������i�͂����j�̍����O�i�����j�炷�x������p�������̂ł���܂��v

�@���̂Ƃ�����SNS��f�B�A�ɁA�V�����ɑ���^�ۗ��_���킫���������B

�@�ӌ����q�ׂ�͖̂��l�̎��R�����A������U�������B

�@�w���t�W�x�͓ޗǎ���̓��{�̌ÓT�����A�T���̏����͊����ł���B�ȉ��A�����������B

�@�@�@�~�ԉ̙����[��] �@

�@�@�@�V����N�����\�O���A�����V�V��A�\�����B

�@�@�@�������t�ߌ��A�C�i���a�B

�@�@�@�~�⋾�O�V���A���O���V���B(�ȉ���)

�@�V����N�A����730�N�̋���1��13���B��B�̑�ɕ{(���݂̕��������ɕ{�s�ɂ���������) �̒����ł������唺���l�i�����Ƃ��̂��тƁj�̓@�ŁA�~�̉Ԃ��Ϗ܂��Ȃ���a�̂��r�ޗD��ȉ���J���ꂽ�B���̏����́A����̎�|�Ɨl�q���A�������̊����Ő����������̂ł���B

�@�������Ɂw���t�W�x�͓��{�̌ÓT�ł���B�������A���̏����������̍��ی�ł��銿���ŏ����Ă��邱�Ƃ�����킩��Ƃ���A�w��������x��w�k�R���x�ȂǂƂ͂��Ȃ�Ⴄ�B(����) �@�V�����̓T���ł���w���t�W�x�̊����̏����́A�������S���\�������Ȃ��B�}���قɍs�����{�������āA����ǂ�łق����B

�@�T���ƂȂ��������̍Ō�́A�������߂�������B

�@�u���I���~�V�сA�Í��v������B�X�����~�A���Z�r�v(���ɗ��~�̕т����邷�B�Í��A���ꉽ���قȂ��B��낵�����~���A���������Z�r���Ȃ��ׂ�)

�@�̂̓��{��Łu���́v�ƌ����ƁA�����Ƙa�̂��w�����B�����ȑO�͒P�Ɂu���v�ƌ����ƁA�������w�����B�Ӗ�Ɓu�����̊����ɂ́A�~�̉Ԃ��r��i�������B�̂̒����l�����̓��{�l���A�����l�Ԃ��B���ЁA�������̍��̌��t�ŁA���̒�̔~���ނɁA�������r��ł݂悤����Ȃ����v

�@���̂悤�Ȏ�|���A�����ŏ����Ă���B�����Ȃ̂ŁA�����̓��{�̒m���K���݂̂Ȃ炸�A���l���V���l(���炬����)���݊C�l(�ڂ���������)������l���A�ǂ�Ŋ��S�ɗ����ł����B

�@�ޗǎ���͍��ۉ��̎��ゾ�����B�P�R�O�O�N�O�̑��ɕ{�s�́A�����嗤�⒩�N�����ƌ��������O���̒��������B���݂͉p�ꂪ���یꂾ���A�����̓��A�W�A�ł͊���(�ÓT������)�����یꂾ�����B�ޗǎ���̓��{�l�͊����⊿�����w�сA����V���A�݊C���ȂǂƂ̌𗬂ɐ��������B���ɓn���Č��@�c��Ɏd�������{�����C�́A�܂��ɂ��̎���̐l�����B

�@�W���I�����A�~�͒�������A�������n�C�J���ȐA���������B�u���߁v�̌ꌹ�́A������̔~�̔����u���C�v�Ƃ��������L�͂ł���B

�@�ߘa�̏o�T�̓��{�����̎�|�́A���ȃi�V���i���Y���Ƃ��A�y���ȊO�����q�Ƃ��S�R�Ⴄ�B�����ƌ��N�I�ŁA�����炩�Ȋ���������B

�@���ɂ����̖��t�l�i�܂�悤�тƁj���A���̎��������A�����l�Ԃ��B���������u�ߘa�v�Ƃ����������g���Ȃ�A����c�l�̂����炩�ȐS�����L�������B

���̑�

���̑�

��l�̒j������B�ƓǂB

���j���ނ�K�v�Ƃ������A���R�Ƃ��Č���A���̎g�����I��ƁA��}���ŋ������B

�����A�ېV�Ƃ������̂����`�ł���Ƃ���A�ނ̖�ڂ́A�ÁX�Y�X�̌͂�ɂ��̉Ԃ��炩���Ă܂�鎖�ł������B

�����ł͉ԍ�ꂢ�̂��Ƃ��Ԑ_�Ƃ����B

�ނ͉Ԑ_�̎d����w�������̂�������Ȃ��B

�ށ[���c���Z�A��̑呺�v���Y�ł���B

�Ձi�����j�ƍ������H���i���イ�����j�́A�c��������Ԃ������A���̎��W�ɏ�M�𒍂��ł����B�D�ꂽ�Ԃ�������ƁA�߂����ɓ���邱�Ƃ��}�킸�������߁A�����N���������Ď����傫�ȉԉ��Ɉ�ďグ���B ����A���������̊����̎q�ł��钣�ρi���傤���j�́A������A�H���̉Ƃ̉ԉ��̔�������ڂɂ��A�~�]�̂܂܂ɗ������ĉԂ�E�ݎn�߂��B�H����������~�߂悤�Ƃ���ƁA���ς͎艺�����ƂƂ��ɉԉ��̉Ԃ�S�čr�炵�A�ł��ӂ��Ă��܂����B �H���͓��݂ɂ���ꂽ�ԁX�����ĒQ���߂����A���̔߂��݂͉Ԑ_�����������A�U�����Ԃт�͊�ՓI�Ɏ}�ɖ߂����B �����m�������ς͓{��A��l�ɘd�G��n���ďH�����u�d�l�v�Ƃ��đi���������B�����̏H���͕߂炦���A�S�ɕ����߂��A���ς͂��̌��ɏH���̉ԉ������̂����B �Ԑ_�͓{�����B�˔@�Ƃ��Ėҗ�ȕ��������r��A���ςƂ��̎艺�����͕��ɐ��������ĕ���ɗ����A���̂܂ܖ����������B���ς̉��\�ɂ��r�炳�ꂽ�ԉ����A���ɓV���ɂ���Ď��߂��ꂽ�̂ł���B�Ƃ������́B�M��(�����O)���q�ǂ��̂��듶�b�̎�����(�����͎��O)�ɁA�������u�Ԃ̂���������v�Ƃ����Ƃ��A���̂悤�ȃ^�C�g���Ōf�ڂ���Ă����B