研究会発行物

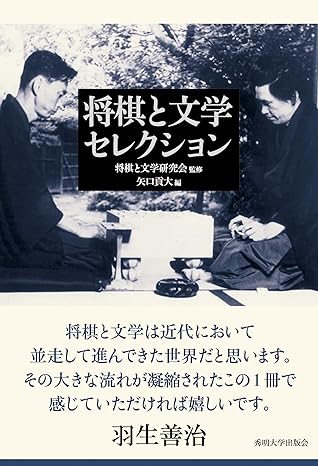

将棋と文学セレクション

【監修】将棋と文学研究会

【編】矢口貢大

【発行元】秀明大学出版会

【発行日】2024年7月25日

四六判上製・320頁

2,700円+税(2,970円)

ISBN978-4-915855-49-8

近世の滝沢馬琴から戦後の澁澤龍彥にいたるまでの28人の文学者の、将棋に関する34作品を収録・解説。将棋という縦糸を用いて文学作品をつなぎ、これまでの文学史では見えてこなかった作品どうしの意外な結びつきに光を当てる。

- 【Ⅰ部 作品篇】

- 夏目漱石「坊っちゃん(抄)」/小川未明「野ばら」/菊池寛「将棋の師」/横光利一「蠅」/芥川龍之介「お母さん」/甲賀三郎「悪戯」/太宰治「彼は昔の彼ならず(抄)」/織田作之助「聴雨」/北條秀司「王将(抄)」/吉井栄治「北風」/井上靖「勝負」/坂口安吾「町内の二天才」/川端康成「名人余香(抄)」/井伏鱒二「南豆荘の将棋盤」/江戸川乱歩「鉄人Q(抄)」/滝沢馬琴「春之駒象棊行路」

- 【Ⅱ部 テーマ篇】

- ■将棋と小説

坪内逍遥「小説神髄(抄)」/甲賀三郎「探偵小説はこれからだ」/横光利一「悪霊について」/堀辰雄「小説のことなど」/アルベール・ティボーデ「ロマネスクの心理」

■将棋と戦争

下村海南「支那事変の碁と将棋」/布施辰治「詰将棋と支那事変」/木村義雄「駒落将棋の戦略」/野間宏「暗い絵(抄)」/浅見淵「「阿佐ヶ谷会」の縁起」

■志賀直哉をめぐって

尾崎一雄「志賀さんと将棋」/織田作之助「可能性の文学」/坂口安吾「坂口流の将棋観」/太宰治「如是我聞(抄)」

■将棋と人生

幸田露伴「将棋」/菊池寛「勝負事と心境」/小林秀雄「常識」/澁澤龍彥「時間のパラドックスについて(抄)」 - 解題・コラム等 執筆者(五十音順)

- 小笠原輝、勝倉明以、勝又清和、金井雅弥、木村政樹、小谷瑛輔、斎藤理生、篠原学、関戸菜々子、田丸昇、中村三春、西井弥生子、本多俊介、矢口貢大、若島正

将棋と文学スタディーズ 2

【監修】木村政樹

【発行元】将棋と文学研究会

【発行日】2023年3月21日

【PDF公開】

将棋と文学研究会の第2論集。

2019~2022年における本研究会の成果の中から7題、巻頭に監修者の書き下ろし論文を収録。

- 【巻頭言】「将棋と文学研究」について―文学史とは別の仕方で(木村政樹)

- 1 作家と将棋、それぞれの関わり方

- 文学は遊戯か―芥川龍之介と『新思潮』派の同人たち(小谷瑛輔)

坂口安吾「町内の二天才」論(金井雅弥)

観戦記者・倉島竹二郎(田代深子) - 2 資料からみる将棋と文学

- 《翻刻》日本近代文学館所蔵 織田作之助「可能性の文学」原稿・

無題原稿四点・反故原稿一点(勝倉明以)

【資料紹介】中村地平「将棋随筆」初出誌・初出稿(本多俊介)

織田作之助書簡における吉井栄治(小笠原輝)

「〝読む将〟のススメ展」開催報告(杉本佳奈)

将棋と文学スタディーズ

【監修】小谷瑛輔

【発行元】将棋と文学研究会

【発行日】2019年1月5日

【PDF公開】

将棋と文学研究会の第1論集。

2019年1月開催の「将棋と文学シンポジウム」において冊子として配布した。

研究会発足の2016年から2018年における本研究会の成果のうち11題を収録している。

- 【巻頭言】文学と将棋は似ているか?(小谷瑛輔)

- 1 現代メディアの中の将棋

-

メディアが発信してきた「将棋めし」と「観る将棋ファン」(小笠原輝)

IT進展による新しいメディアと、将棋とファンとの関係性の変遷(椎名秀明) - 2 近代メディアの中の将棋

- 「稽古事」から「興行」へ?―将棋と文学の出会わない雑誌としての『将棋新報』(瀬尾祐一)

始発期『将棋世界』と作家たち(矢口貢大)

新聞将棋の始まりから発展へ(山口恭徳) - 3 将棋と文学の交錯

- 復刻 菊池寛将棋関連文章(西井弥生子)

坂口安吾はなぜ木村義雄を書いたのか(本多俊介)

将棋場と文学場の交差―木村義雄の人生観を契機として(近藤周吾)

将棋と棋士をこよなく愛した作家の山口瞳への追想(田丸 昇)

文壇ゴシップと詰将棋(三浦 卓)

日本の近代小説は将棋から始まった?(小谷瑛輔)

研究会についてのお問い合わせ

明治大学 小谷瑛輔(kotani meiji.ac.jp)まで

meiji.ac.jp)まで