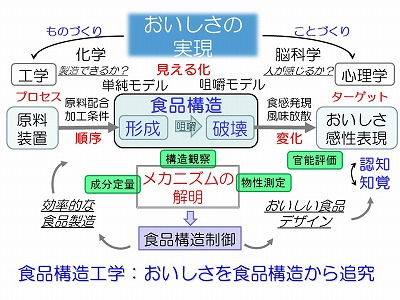

| 食品工学研究室では、食品の「おいしさ」すなわち「食感」と「風味」を「食品構造」から追究しています。

特に、構造の形成/破壊の制御により、おいしさをデザインする

『食品構造工学』

の確立を目指しています。

具体的には、タンパク質・多糖類・油脂のような高分子量成分が加工調理(加熱 /冷却)によりどのような過程を経て食品構造を形成するのか? さらに、形成した食品構造が咀嚼によりどのように破壊し食感発現・風味放出するのか? 多成分からなる不均質食品の構造形成と構造破壊の過程を明らかにすることが、よりおいしい食品やそのための食品素材を開発する際の基盤となると考えています。

さらに、咀嚼は食品構造を破壊する過程です。その際、物理的な「食感発現」と化学的な「風味放散」の組み合わせで、おいしさが決定されます。そして、おいしさを伝えるために感性表現(例えば食感:もちもち・風味:コク)が使われます。この感性表現を制御可能な要素にみえる化することで、おいしい食品の実現に貢献したいと考えています。

研究室の雰囲気は、

Photoをご覧下さい。

|

食品構造工学:食品のおいしさを食品構造から追究する

〜食品構造の制御により、おいしい食品をデザインする〜

| 《構造制御》形成と破壊のメカニズム | 多成分系食品における加工による構造形成と咀嚼による構造破壊の解析 |

| 《おいしさデザイン》おいしさ感性表現のみえる化 | 咀嚼の部位と時間軸を意識化した破壊モデルを用いて、食感発現と風味放出を物性測定・構造観察・官能評価・成分定量によりみえる化する |

| 《ものづくり》望む食品の実現 | 望む食品を製造するストーリーの提案と確認 |

|

構造形成

|

| ●食品素材の加熱による構造変化の解明 |

| ・加熱による食品タンパク質(大豆蛋白・卵白・乳蛋白)の構造変化 ・でん粉粒の微細構造変化 |

| ●多成分かつ多段階加熱(昇温速度)のモデル系における構造と物性の相関 |

| ・100℃以下 茹・煮・多水分系加熱調理をイメージしたもの ★相分離構造の形成 ○タンパク質と多糖類の加熱共存ゲル ○タンパク質・でん粉・油脂の共存加熱ゲル ・100℃以上 (レトルト)・油揚げ・焼成をイメージしたもの |

|

構造破壊

|

| ●咀嚼モデルによる食品構造破壊の解析 |

| ・多成分系食品における界面構造での破壊 ・構造破壊の顕微鏡観察手法の開発 |

| ●食品の破壊構造と破壊物性と食感の相関 |

| ・加工食品の破壊構造の観察法の確立 ・ゲル食品・米食品・小麦粉系食品・大豆食品・乳製品 |

| ●咀嚼評価モデル系の開発 |

| ★時間軸を意識した官能評価方法(TDS/TI) |

| ・構造破壊の力学特性測定と同時に状態構造を観察する方法 ・咀嚼後期過程のモデルとしての非線形領域での測定方法 |

|

素材開発

|

| ●食品素材の開発 |

| ・食品素材(蛋白質・澱粉・脂質)の複合化 ・でん粉改質 ・タンパク質改質 ・小麦粉改質 |

☆タンパク質化学/澱粉化学/油脂化学 ☆各種顕微鏡観察 ☆力学特性測定&同時観察 ☆官能評価 ☆風味成分定量 |

| ●分析機器 |

| 各種電気泳動,遠心機,HPLC,分光光度計,蛍光分光度計,CD,FTIR,DSC,SPME-HP-GC-MS |

| ●観察機器 |

| 電子顕微鏡(200kV-TEM/FE-SEM),共焦点レーザー走査顕微鏡(CLSM),X線CTシステム,原子間力顕微鏡(AFM) |

| ●物性測定機器 |

| レオメーター,クリープメーター,B型粘度計,色差計,触感計,摩擦計 |

| ●官能評価 |

| TI,TDS,SPSS,官能評価士 |

| ●試作機 |

| パスタ製造機,恒温恒湿乾燥機,製麺機,ミキサー,フライヤー,デッキオーブン,タンブラー,粉体加工機 |