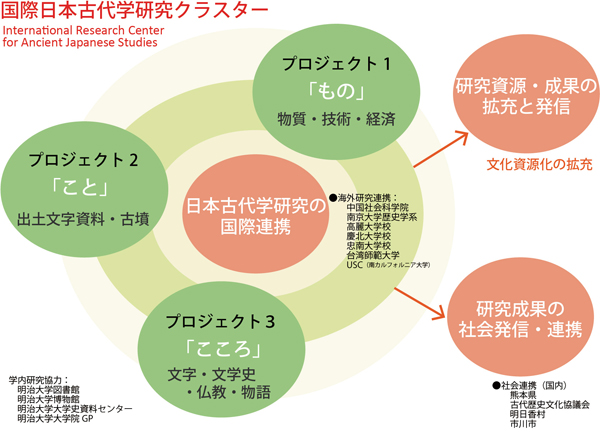

国際日本古代学研究クラスターは、直近の研究プロジェクトである私立大学戦略的研究基盤形成支援事業(大型研究)「日本古代学研究の世界的拠点形成」(2014~2018年度)を推進する拠点として2016度に設置されました。

その趣旨は、20世紀末に日本古代学研究諸分野の研究が深化した一方、各分野の細分化が進行して全体構造が脆弱化しつつあるという危惧から、考古学・古代史学・古代文学(および民俗学・民族学)を横断し、さらに理化学的な分析手法とアジア・欧米圏の研究視角を採り込んだ「日本古代学研究の世界的研究拠点形成と地域連携」を実践する点にあります。

おもに構成員の獲得した科学研究費による研究実践を基盤とし、大学院教育との連携も並行し、研究成果を発信・還元するための連携事業も進めています。

具体的には、大型研究で採用した

1)「もの」の研究:物資・技術・経済

2)「こと」の研究:出土文字資料・古墳

3)「こころ」の研究:文字・文学史・仏教・物語

という3分野の研究の核に、

4) 研究資源・研究成果の拡充と発信

5) 日本古代学研究の国際連携(これまでの「国際化推進」から発展)

6) 研究成果の社会発信・連携

を加えることで、それぞれの研究課題の社会および世界への接続・展開を目指しています。

|