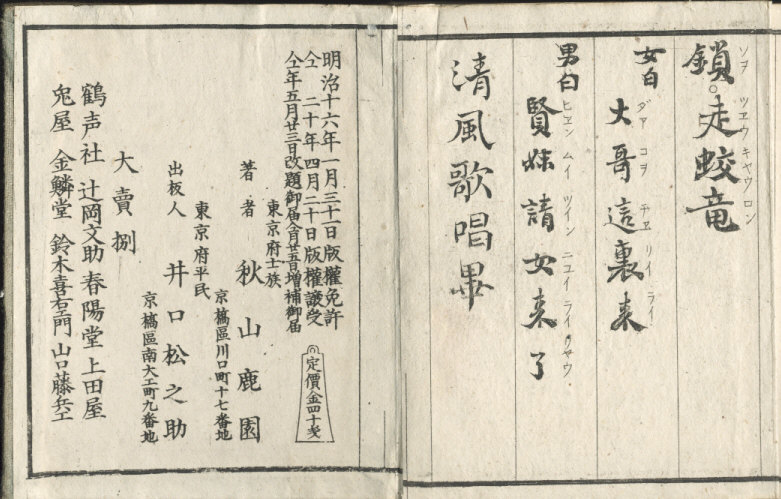

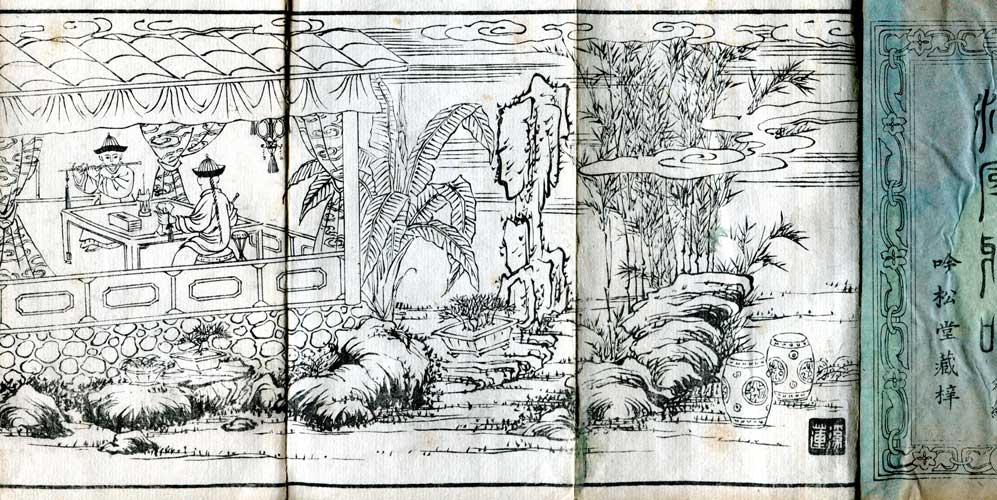

山下松琴(水和堂)著,小林松堂校

東京:川流斎,明13.12

|

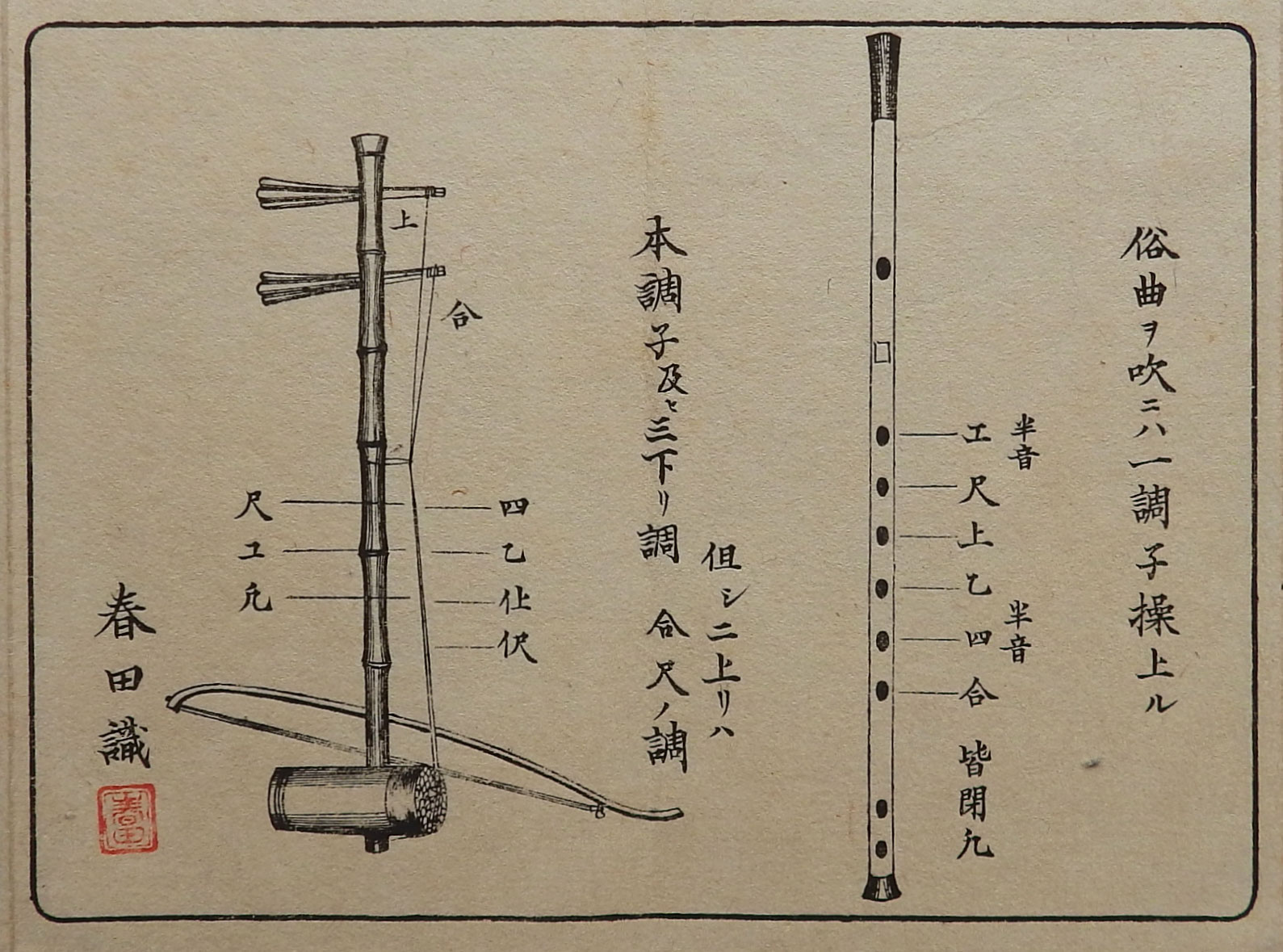

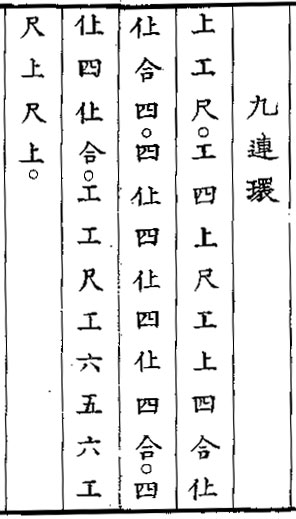

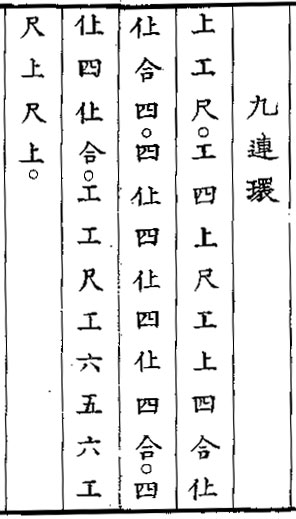

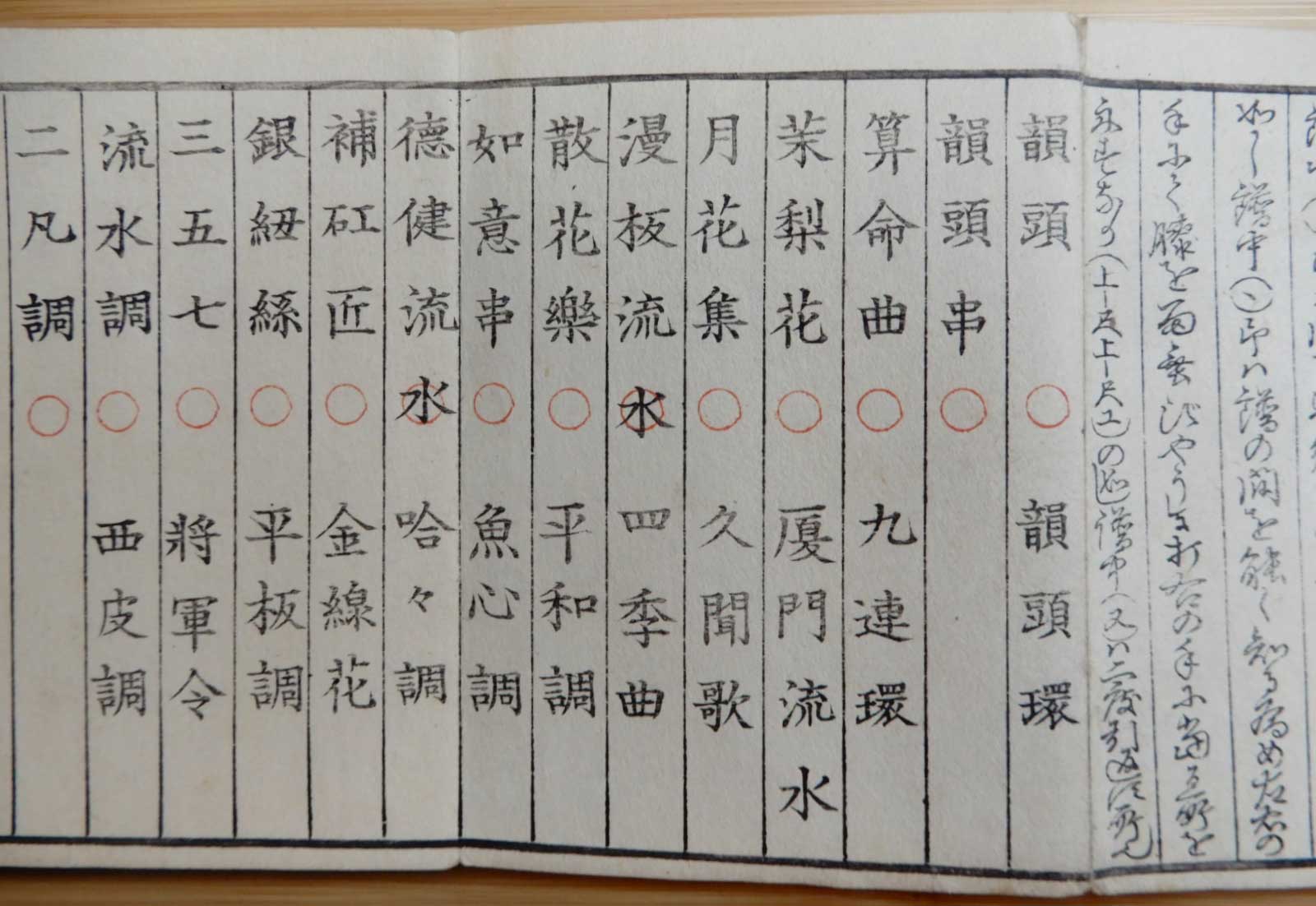

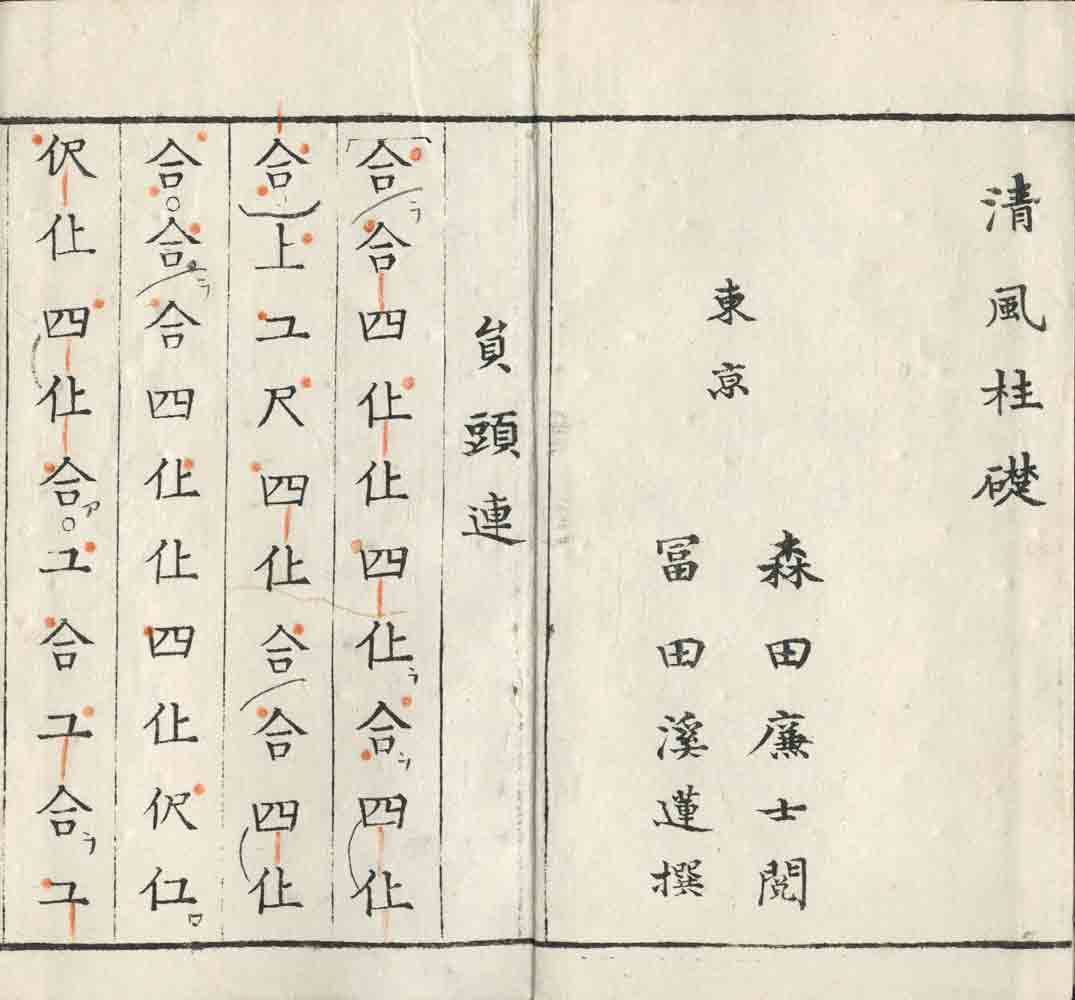

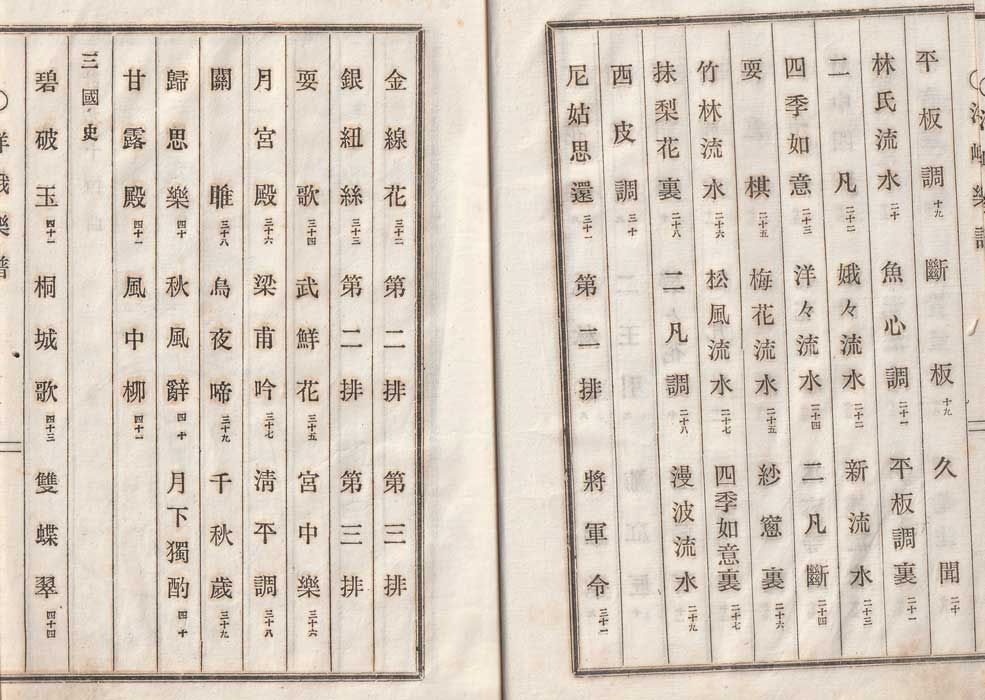

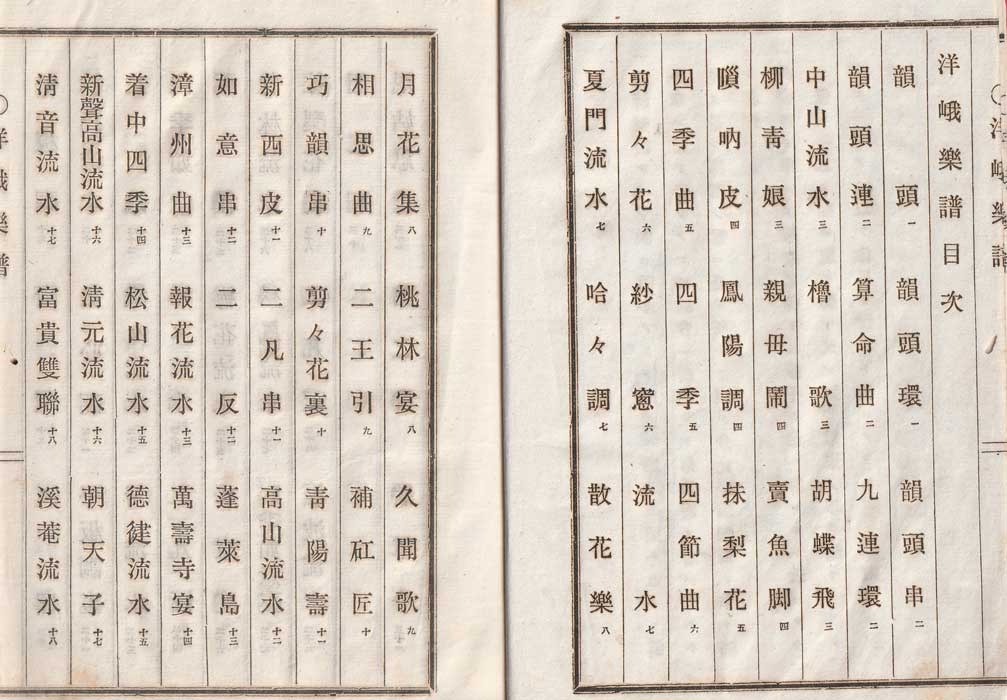

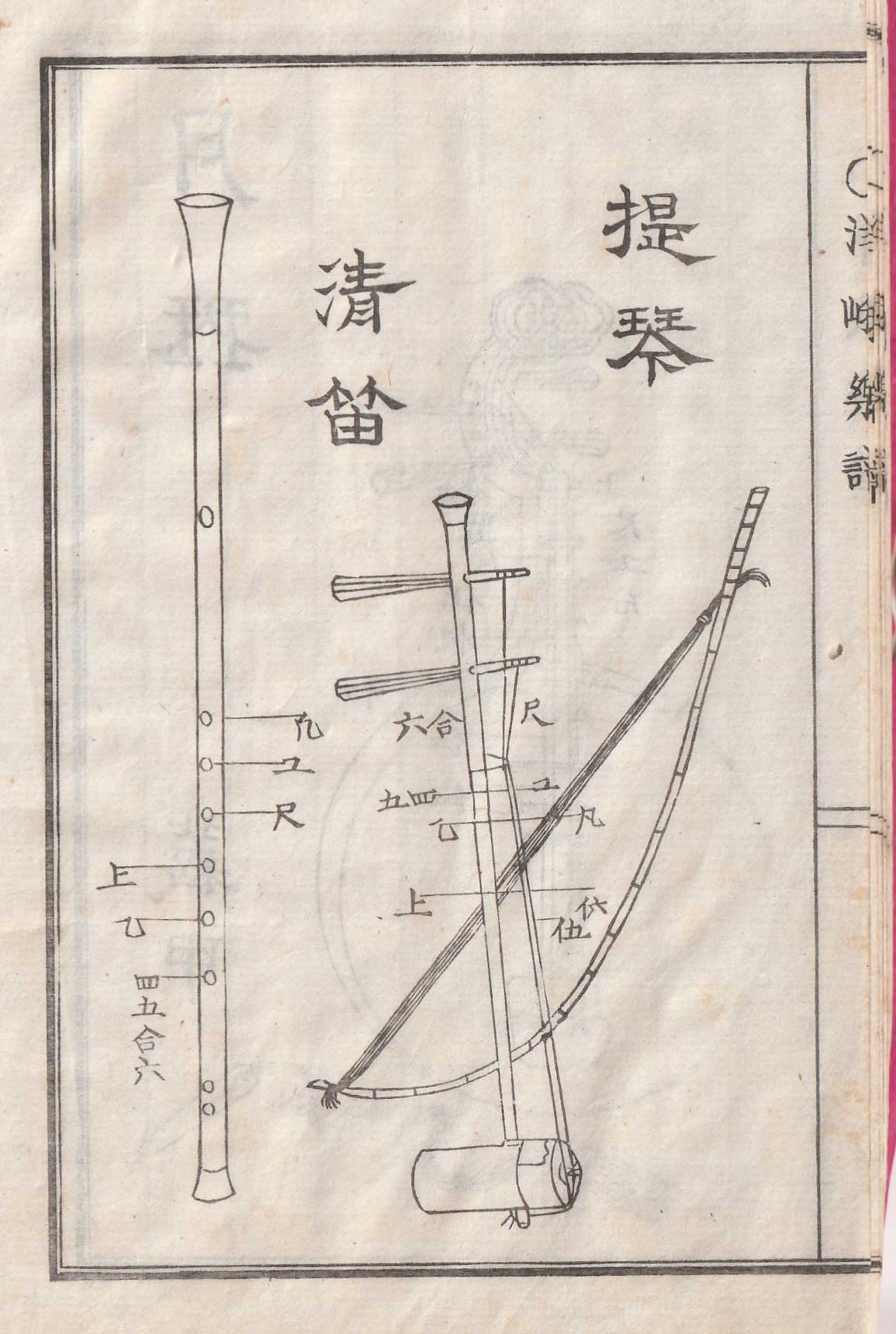

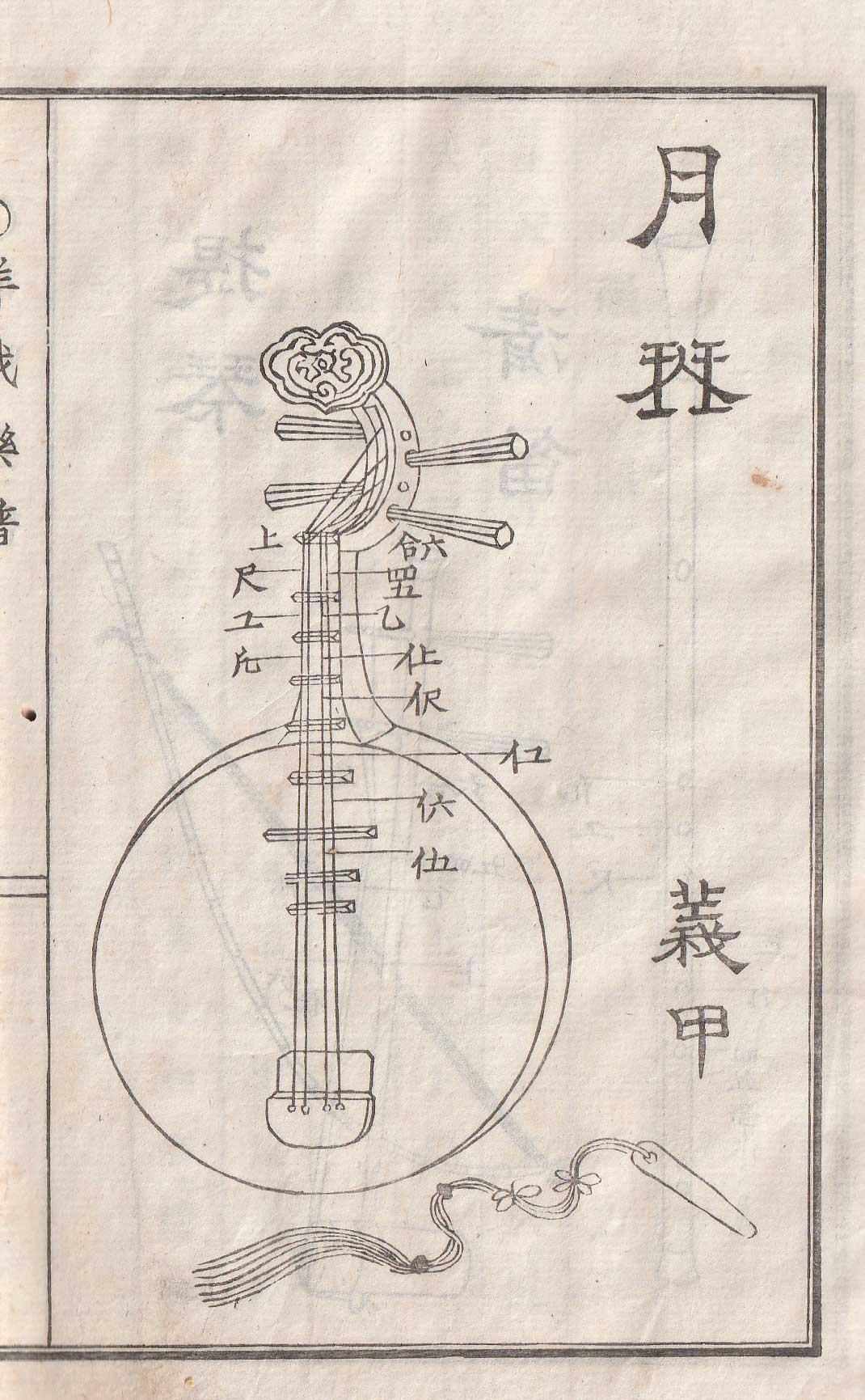

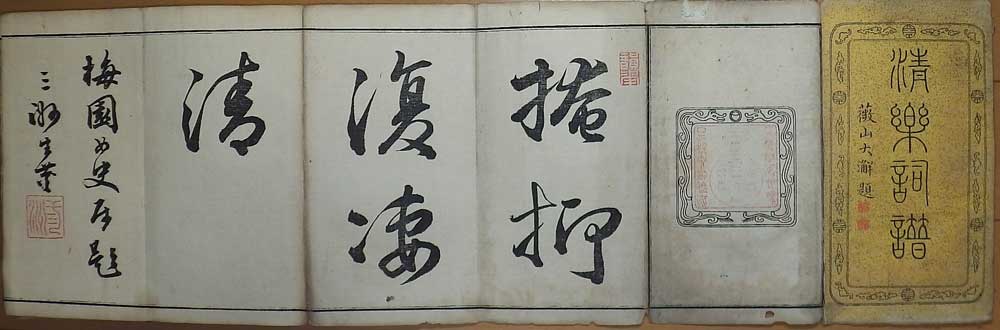

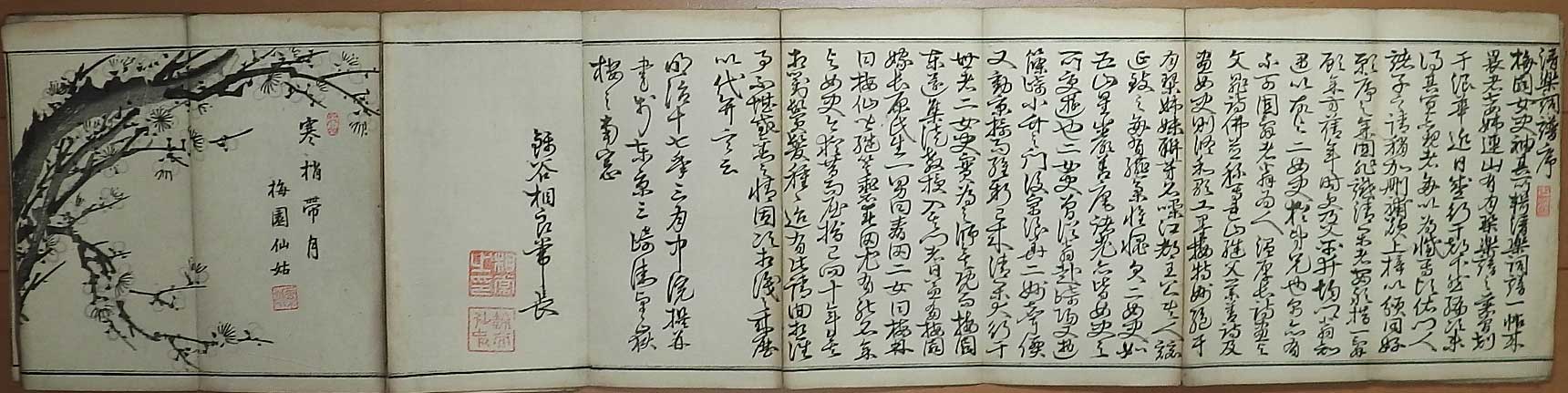

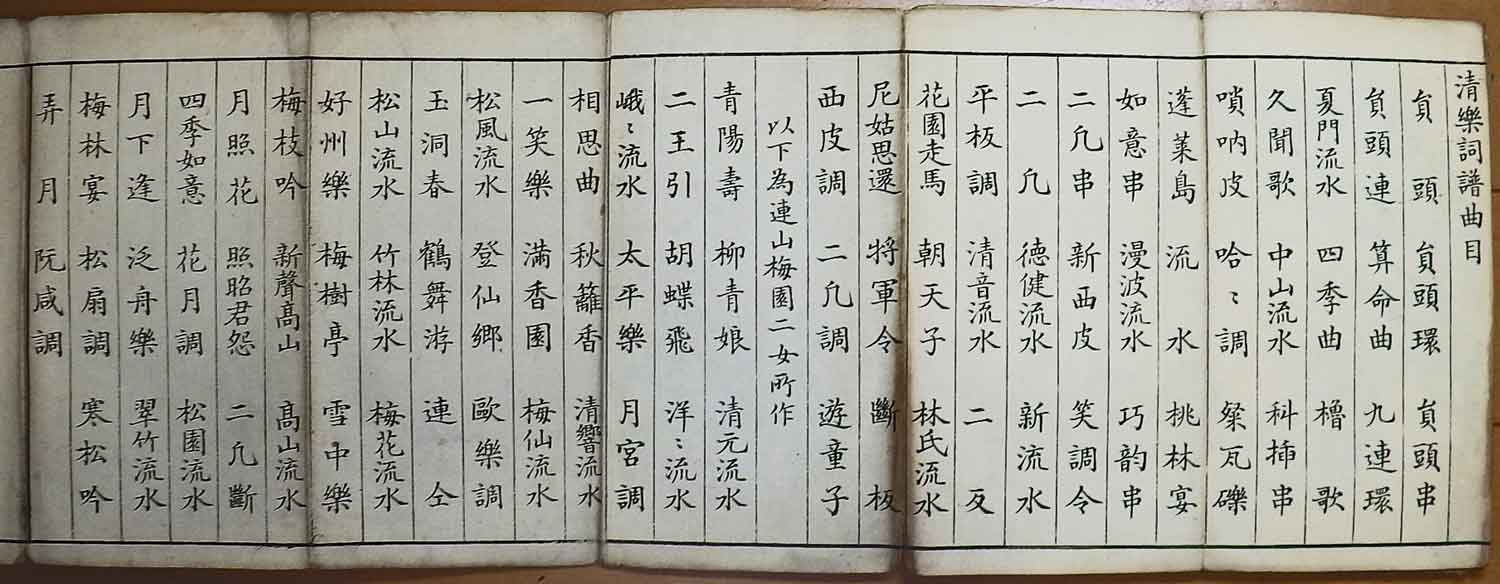

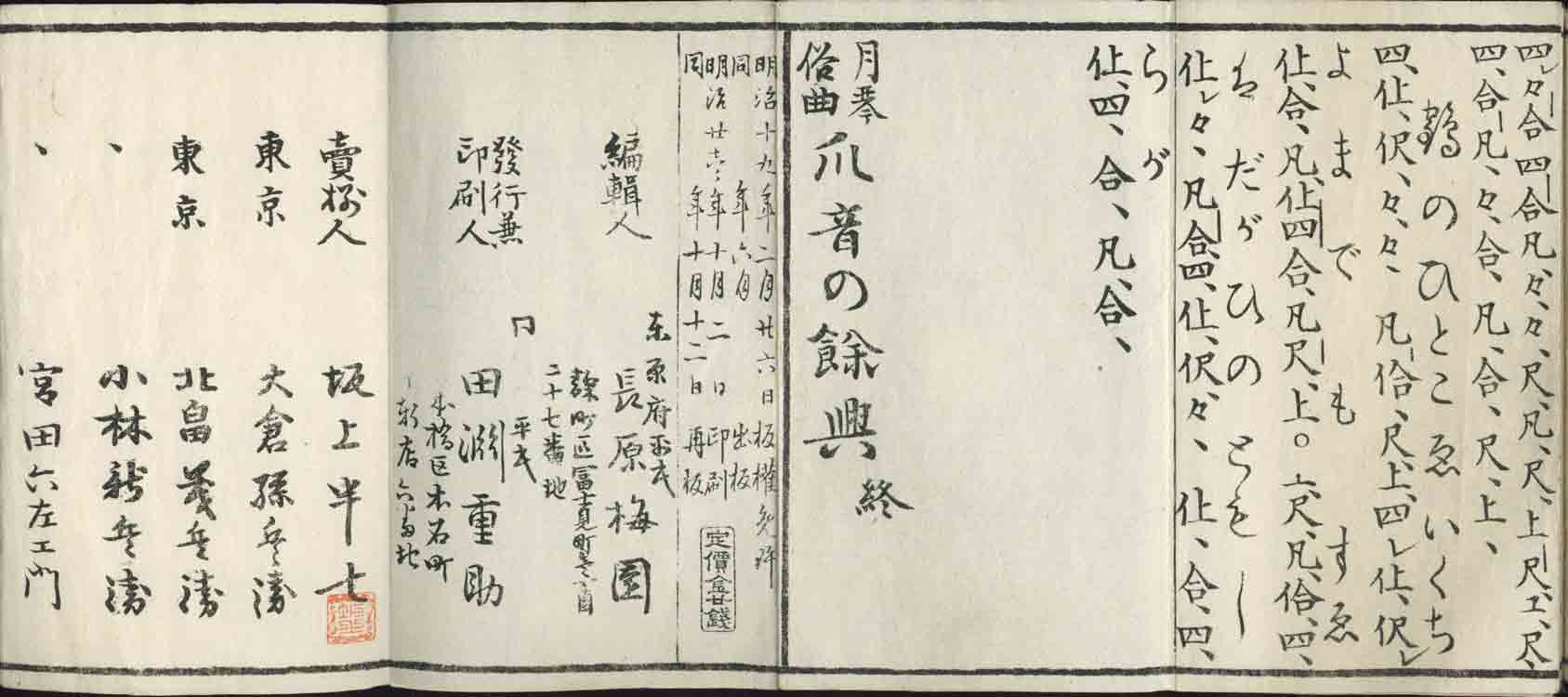

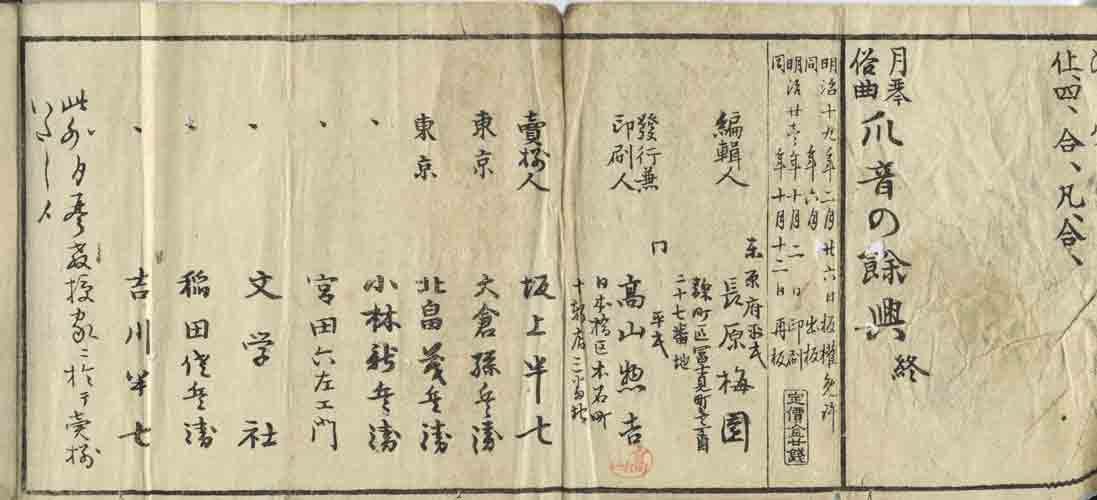

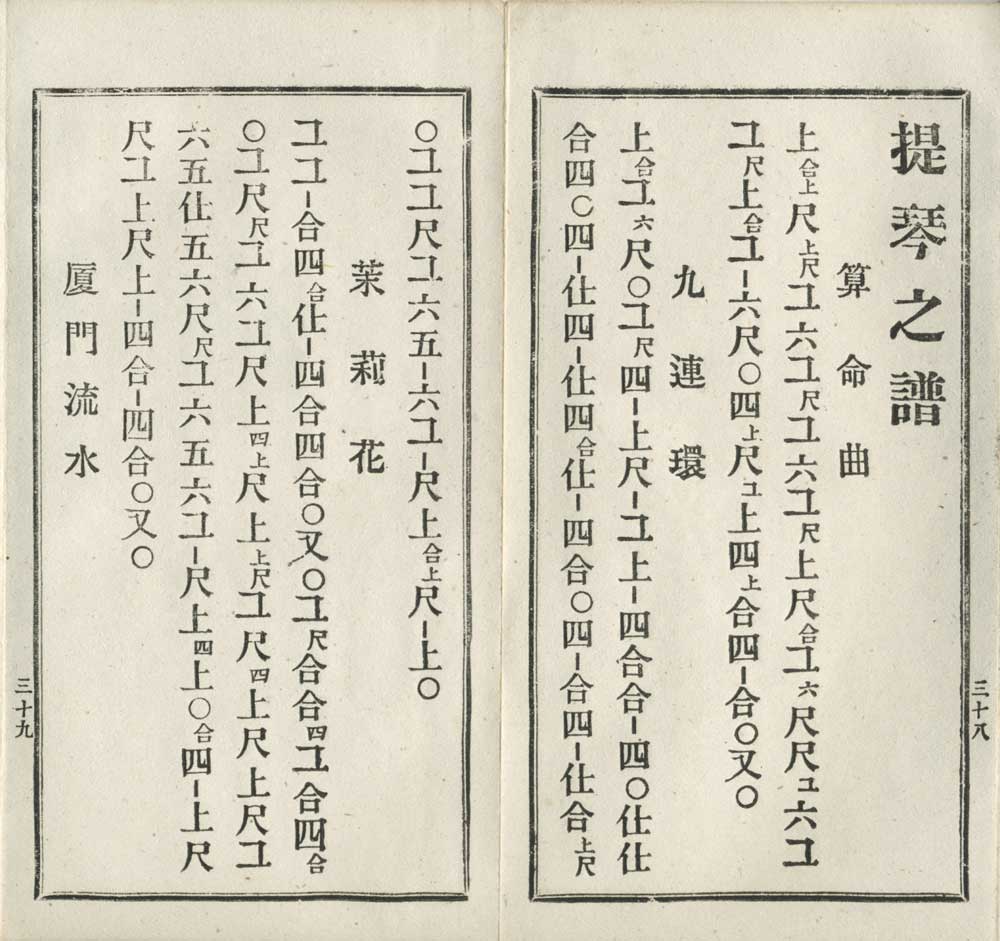

大清楽譜(1880) 山下松琴(水和堂)著,小林松堂校 東京:川流斎,明13.12 |

|

付:穐山鹿園『清楽雅譜』(年次不明) 筆者蔵。後ろのほう、「西皮調」の途中でちぎれてそこから先はなくなっている。 「長崎県立長崎図書館,一般近代,768-A,38」にも所蔵されているようである。    |

|

|

|

|

|

|

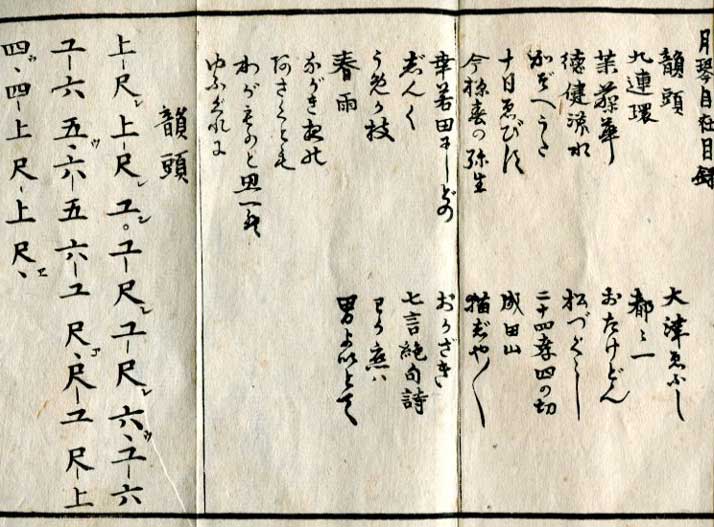

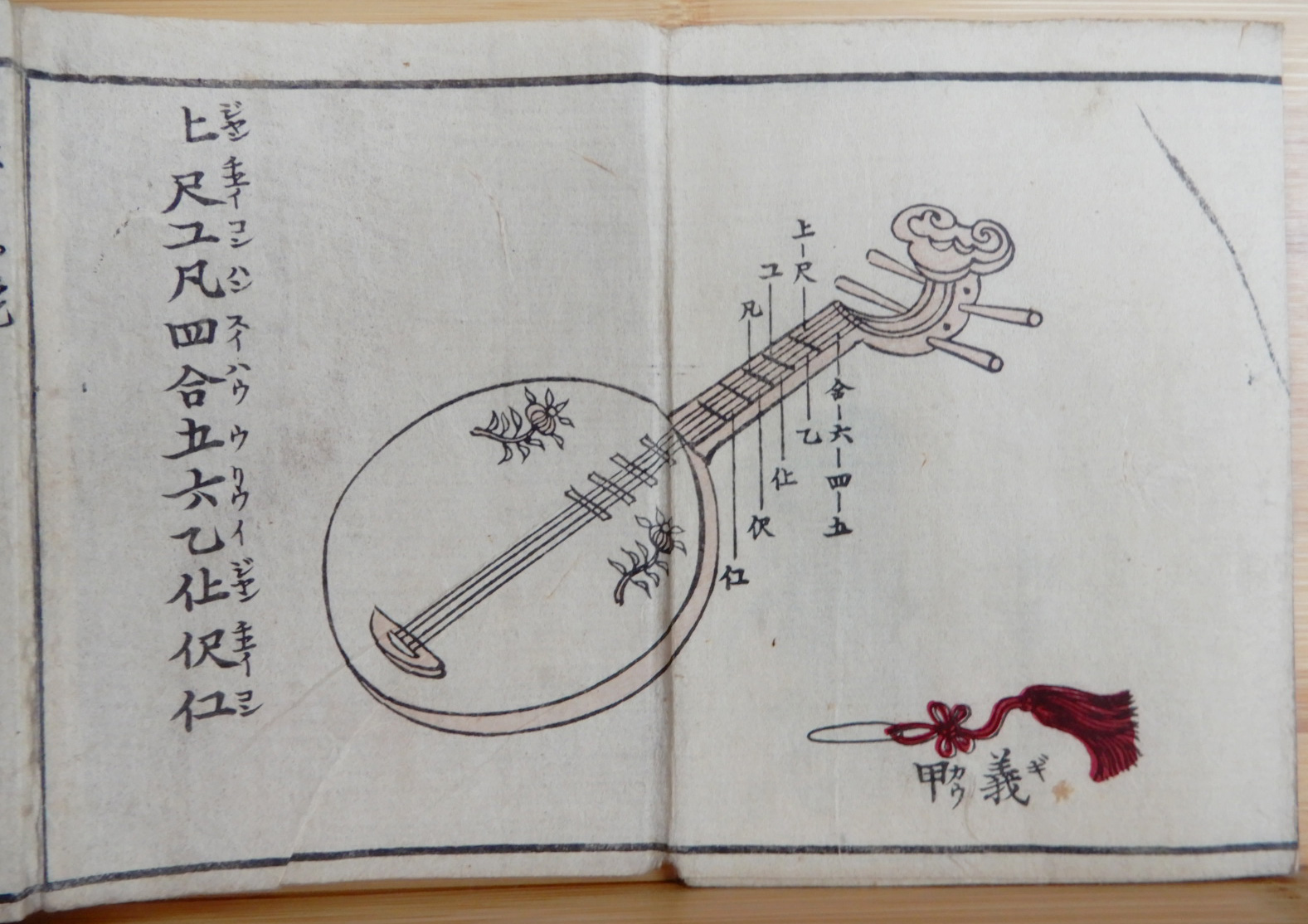

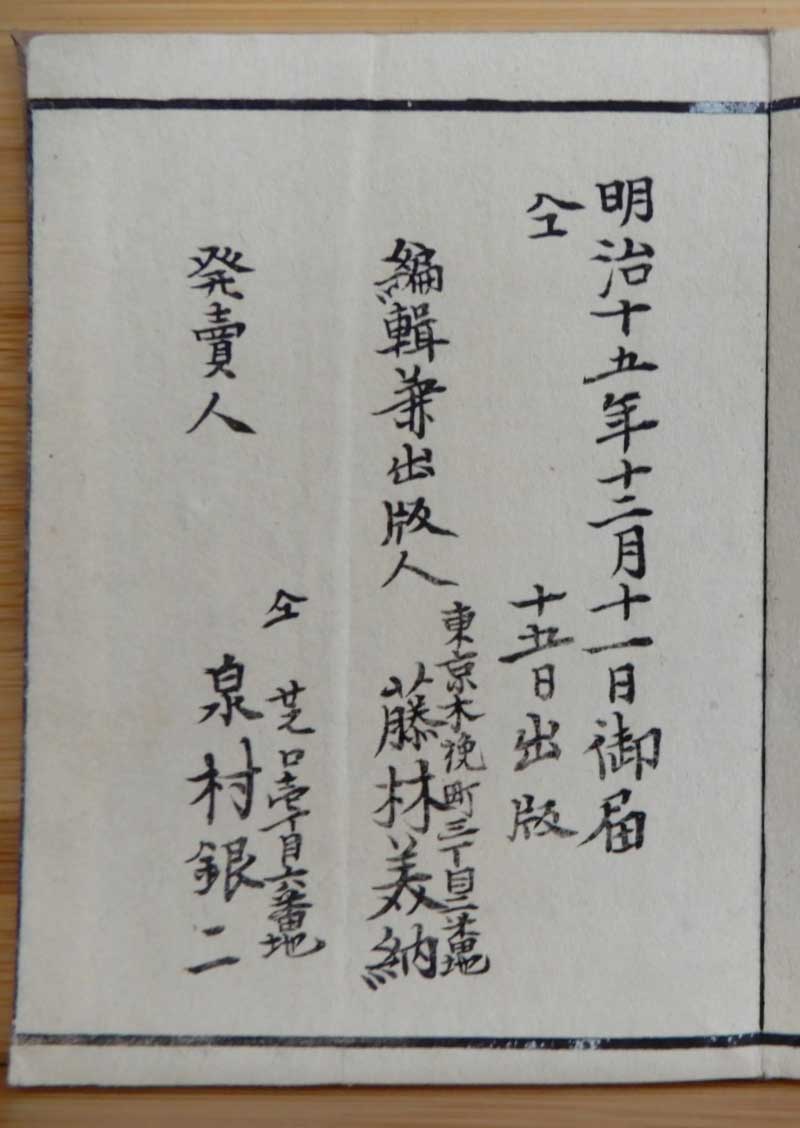

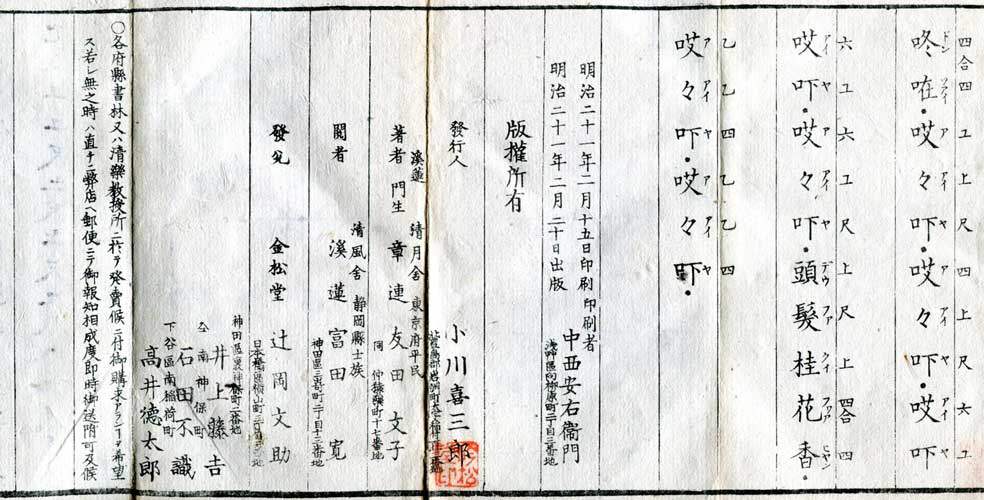

袖珍月琴譜めくら杖(1885) 野村正吉編 東京:蔓霄堂,明18.7 |

|

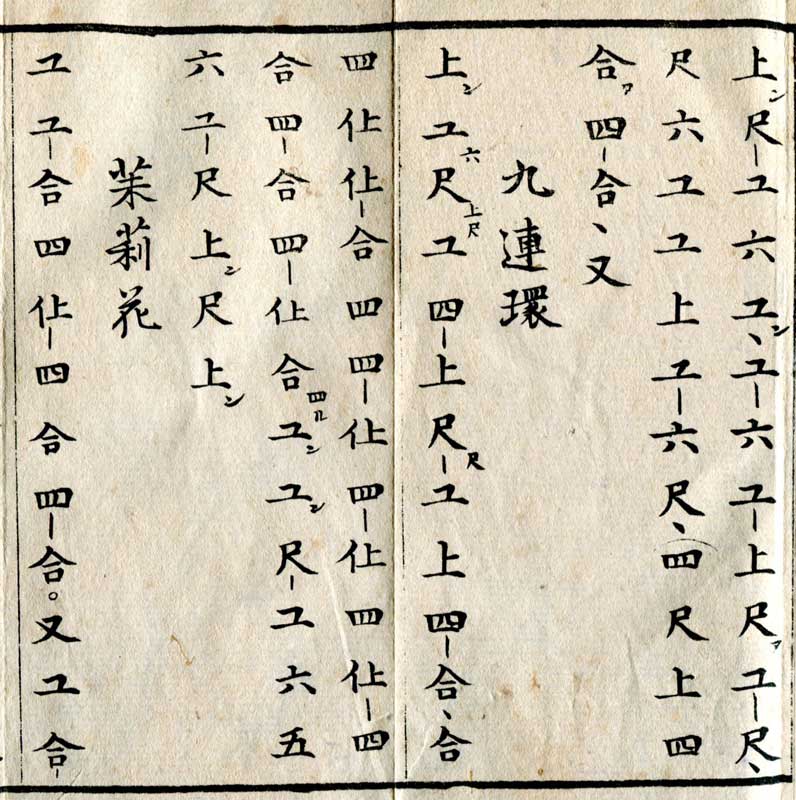

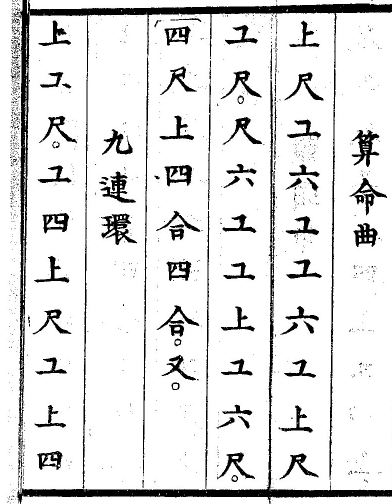

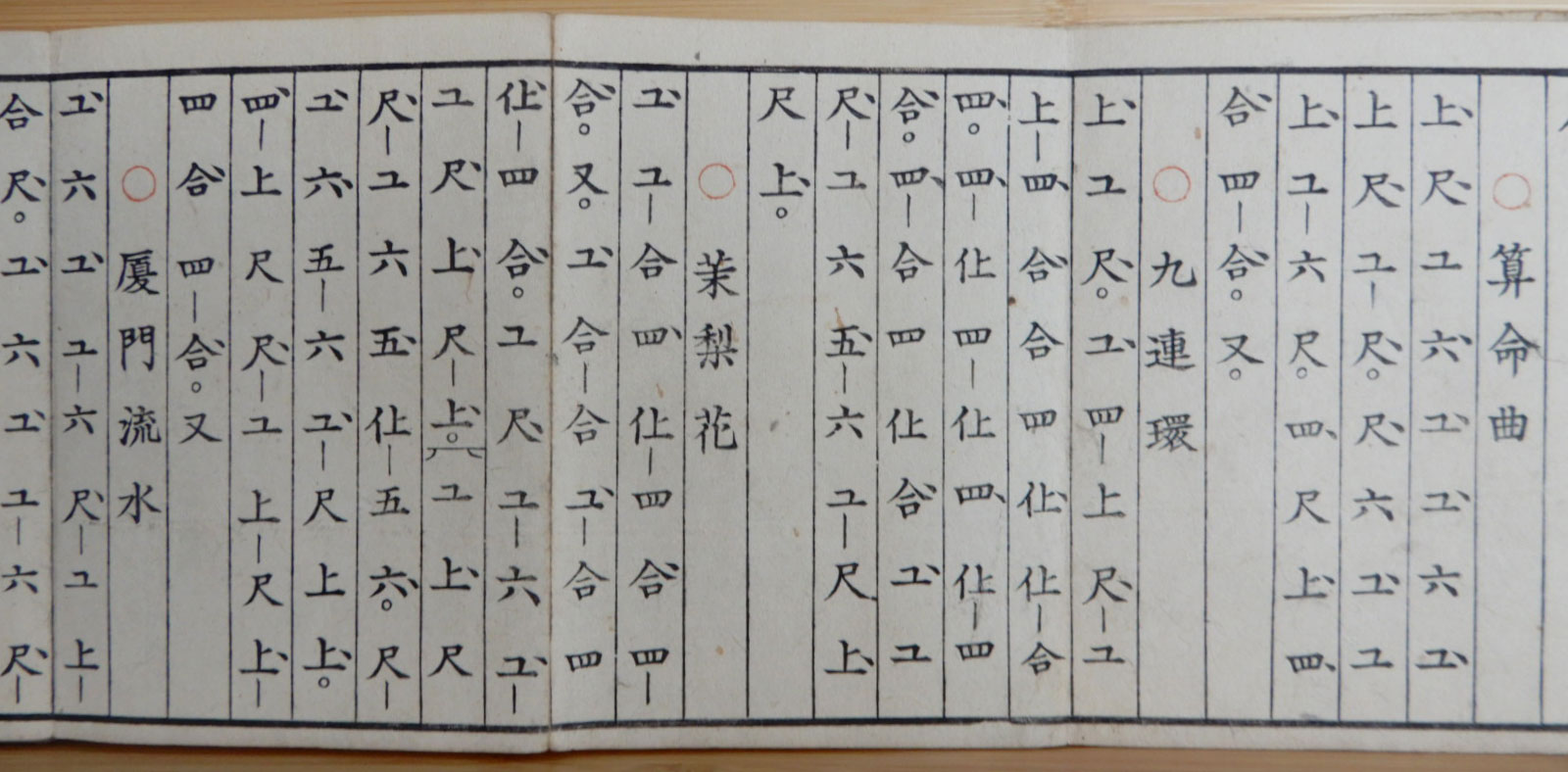

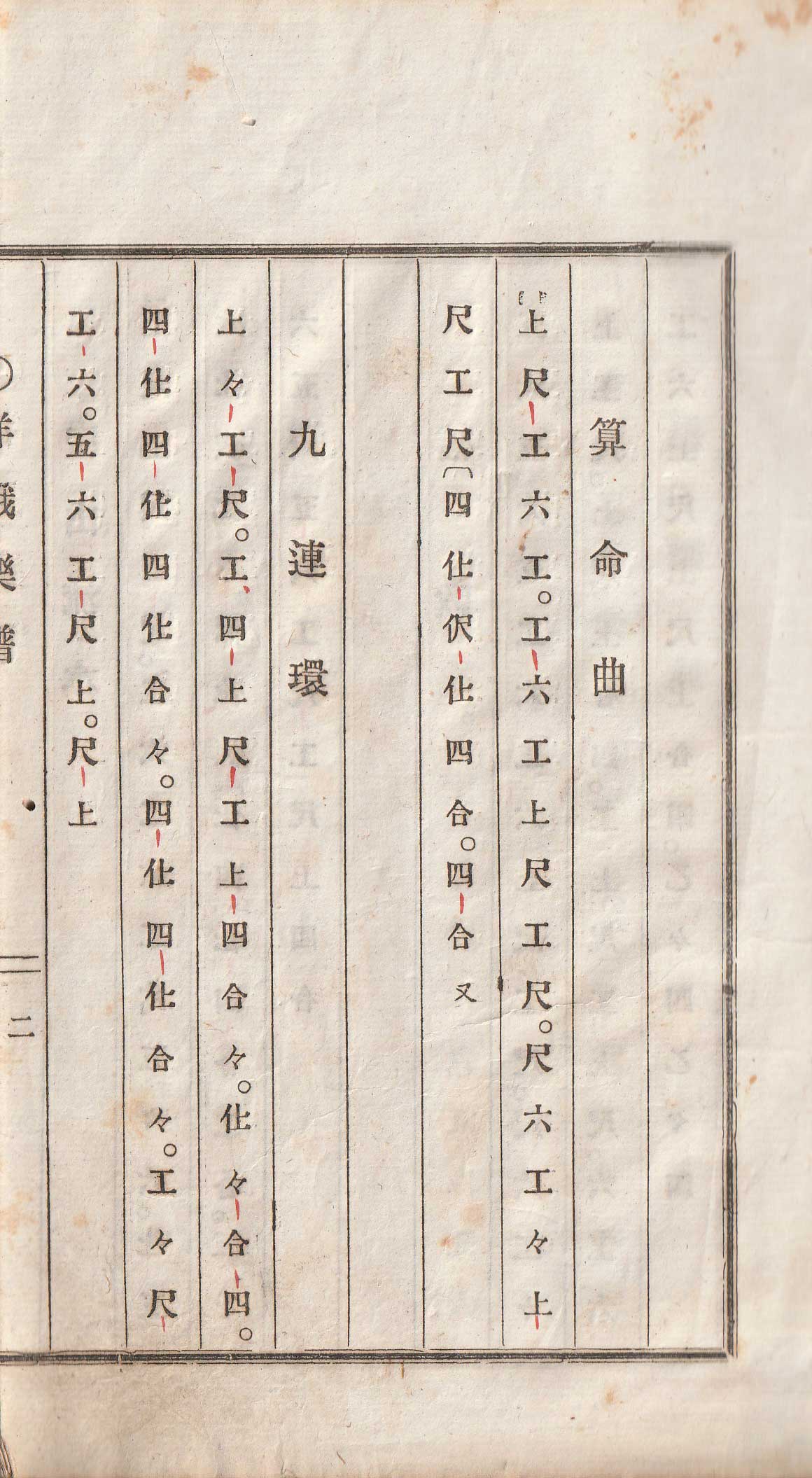

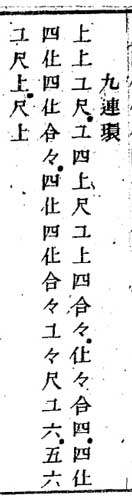

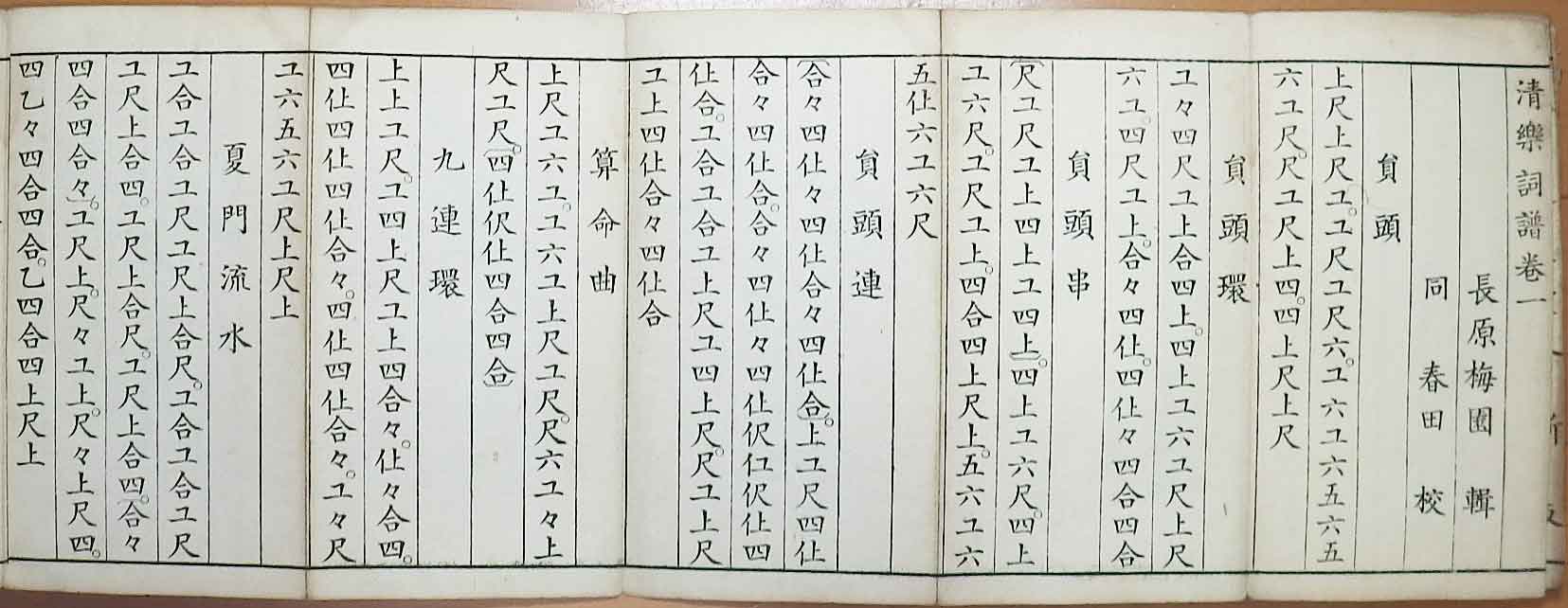

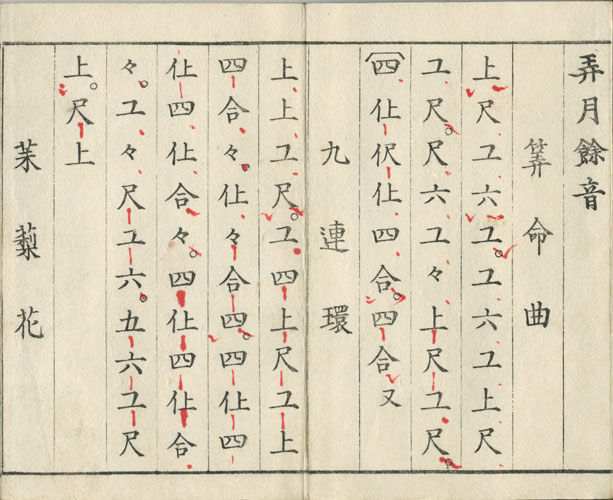

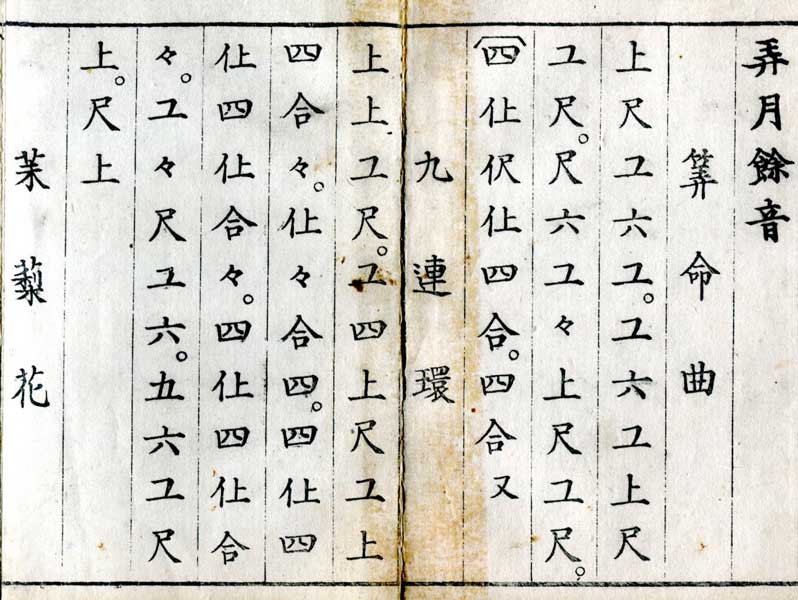

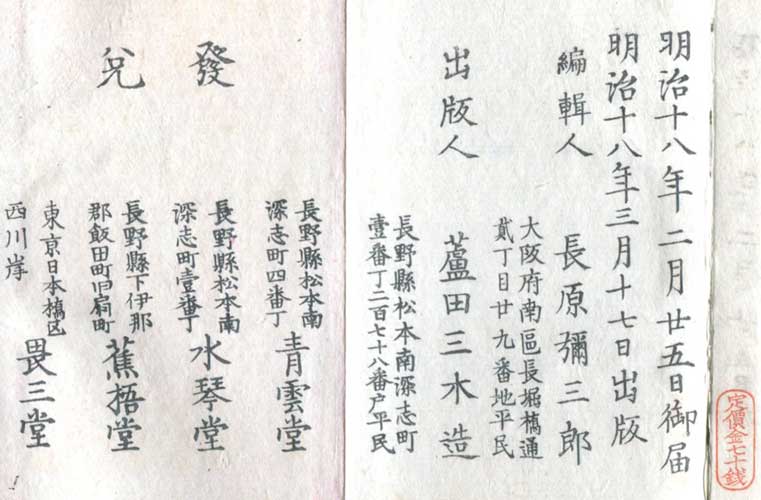

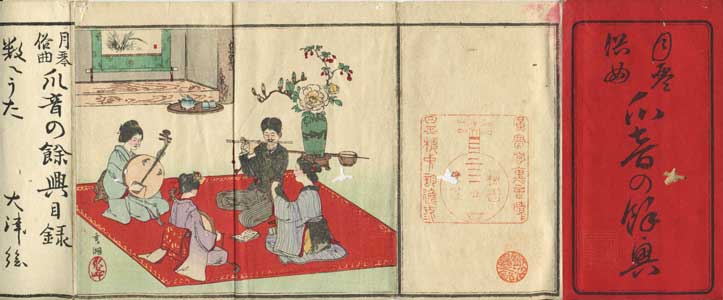

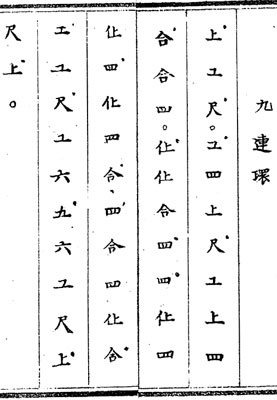

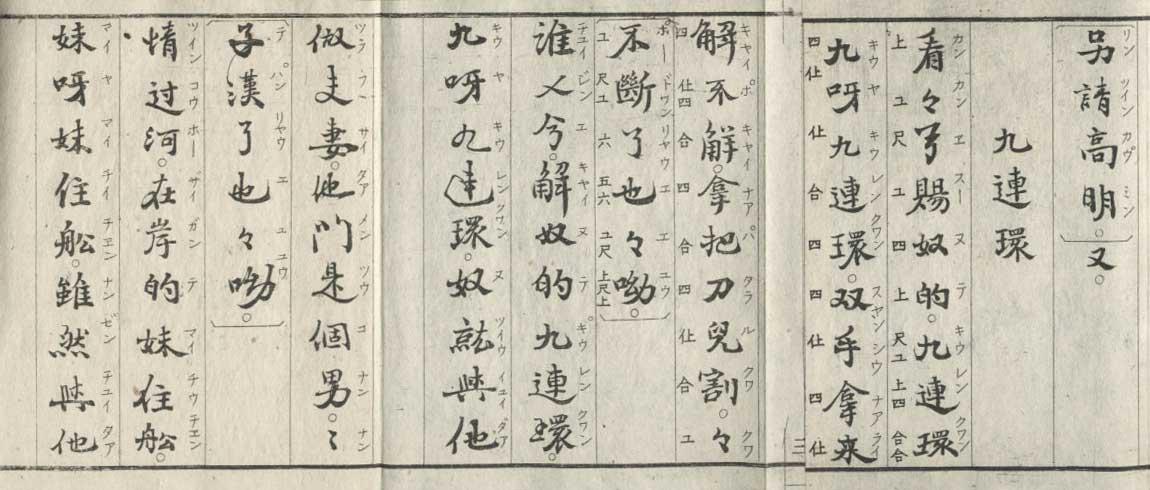

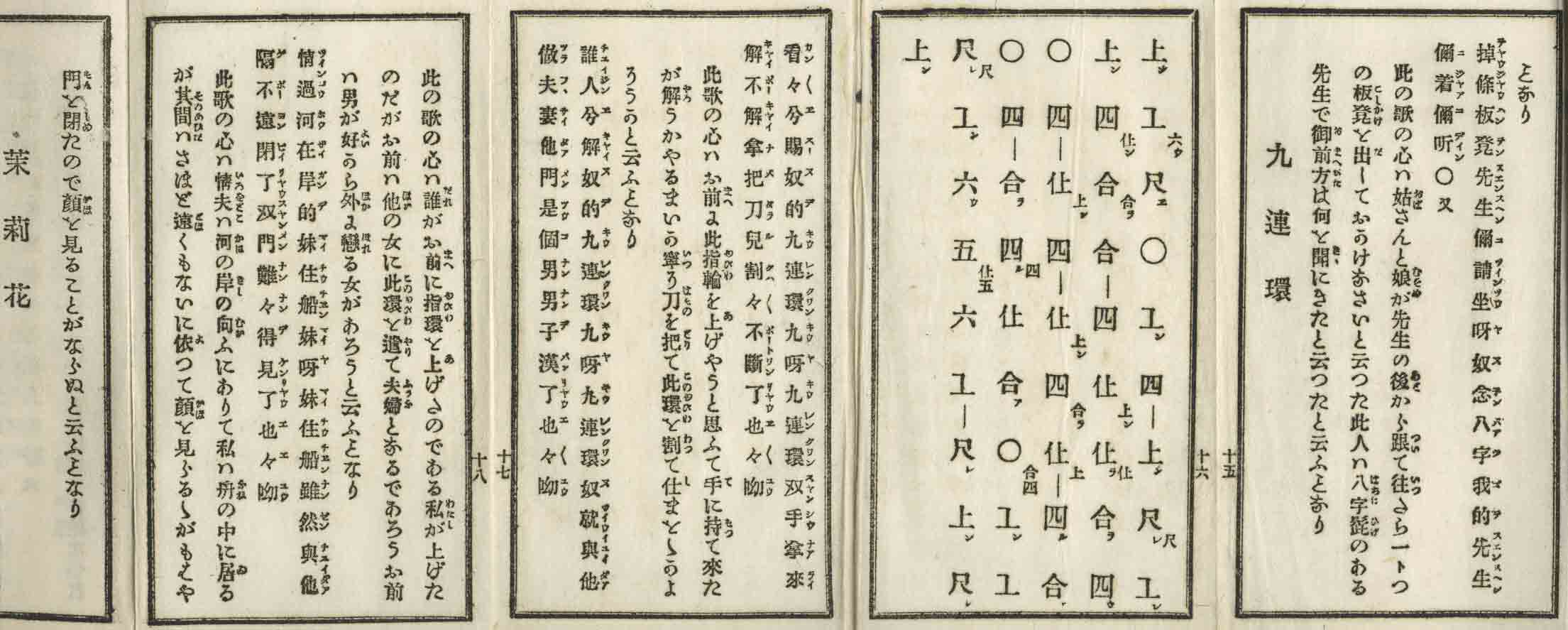

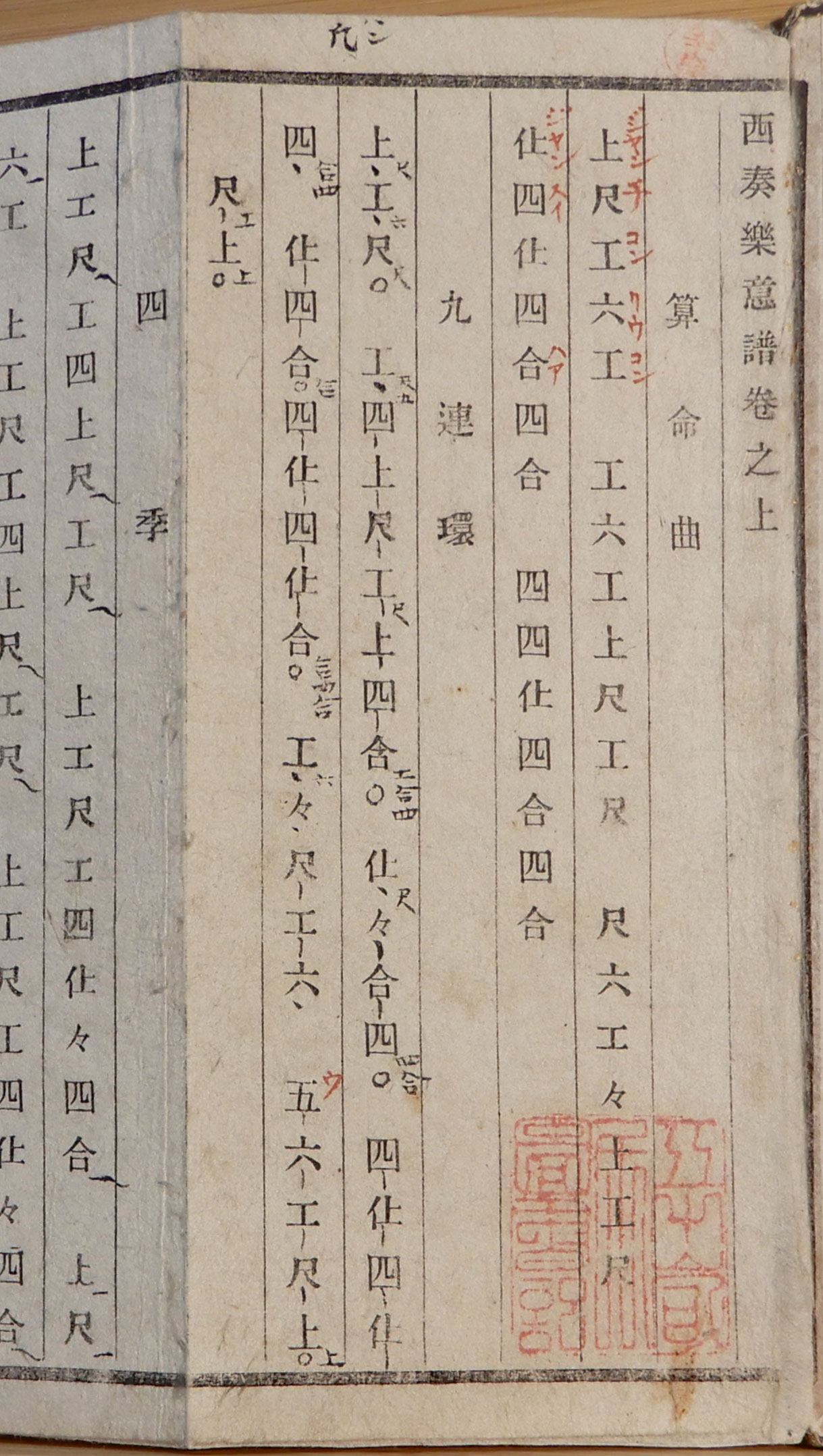

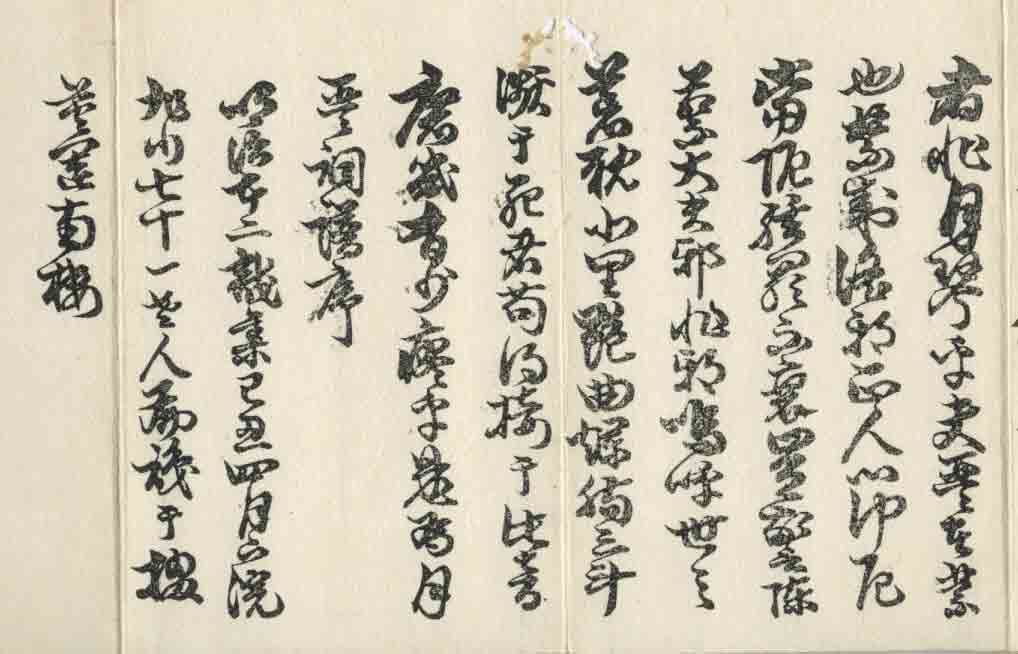

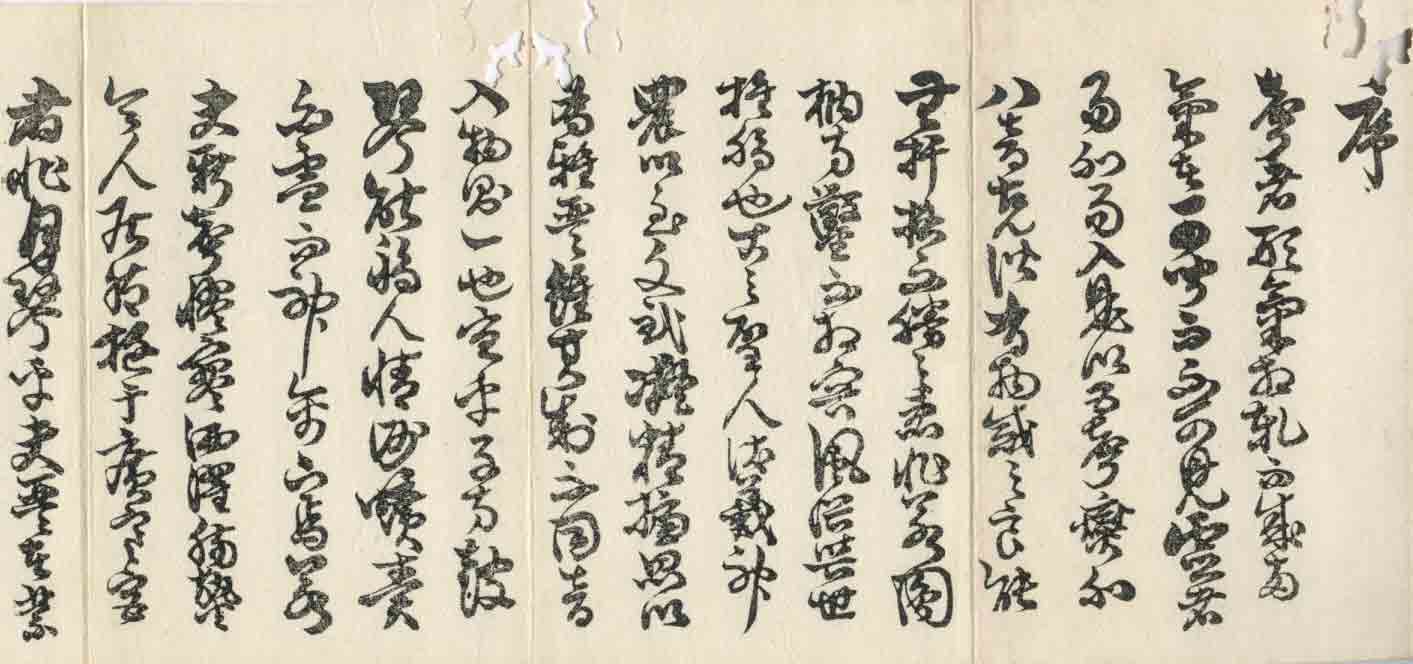

弄月余音(1885) 長原松隣(長原彌三郎)著 長野県松本,明治18.3 序文を読むと、地方でも清楽の演奏を楽しむ文化が浸透していたことがわかる。 この写真のように、木刊印刷本や手抄本の清楽譜本には、朱筆でリズムを加筆したものがある。 例えば、工尺譜の漢字と漢字をタテ棒で結んであるのは、五線譜でいえば八分音符にあたる短い長さの音であることを示す。 こうした朱筆の書き込みの有無を見てゆくと、初心者もよく演奏していた曲目と、本に収録されていても実際にはあまり演奏されなかった (上級者向けに限られていた)曲目と、同じ清楽曲でも差があったことがわかる。 |

|

|

|

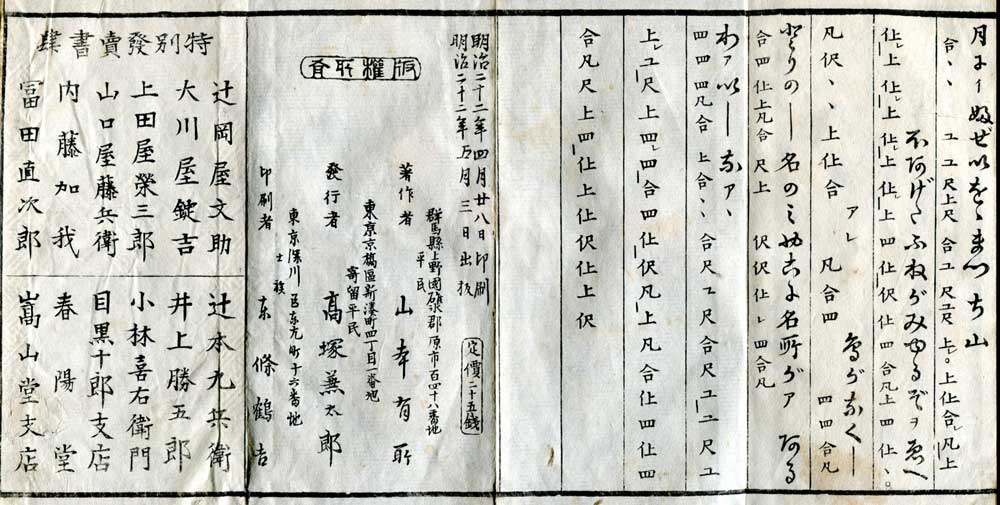

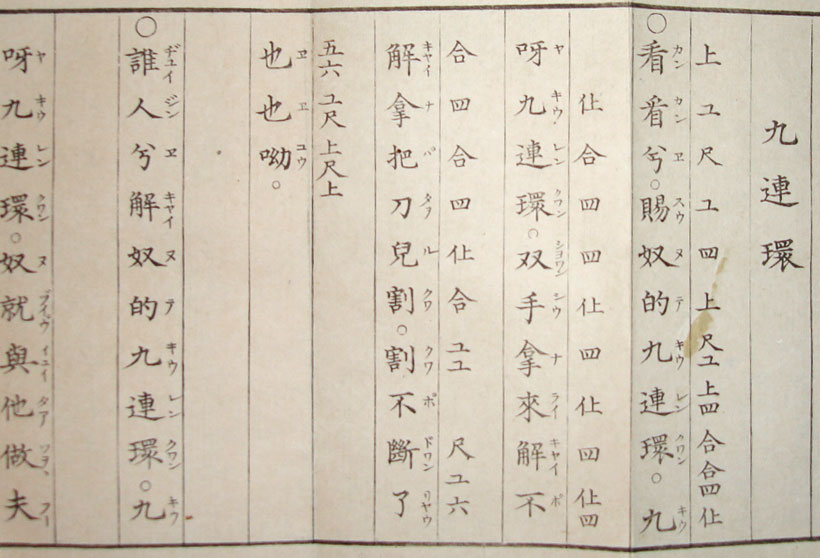

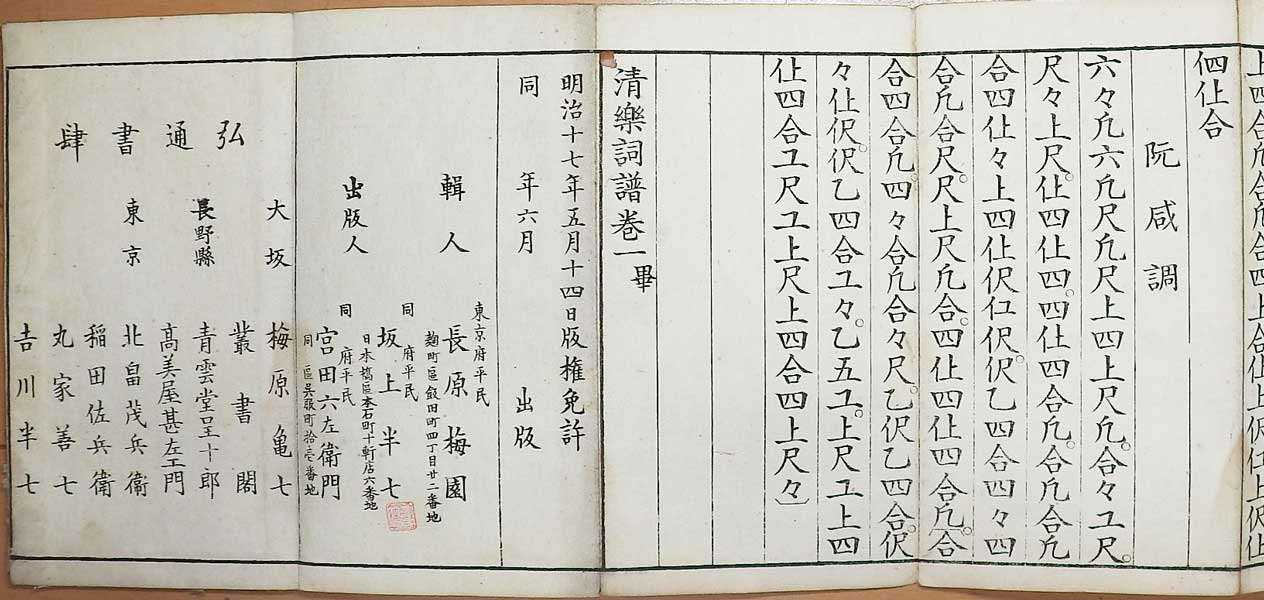

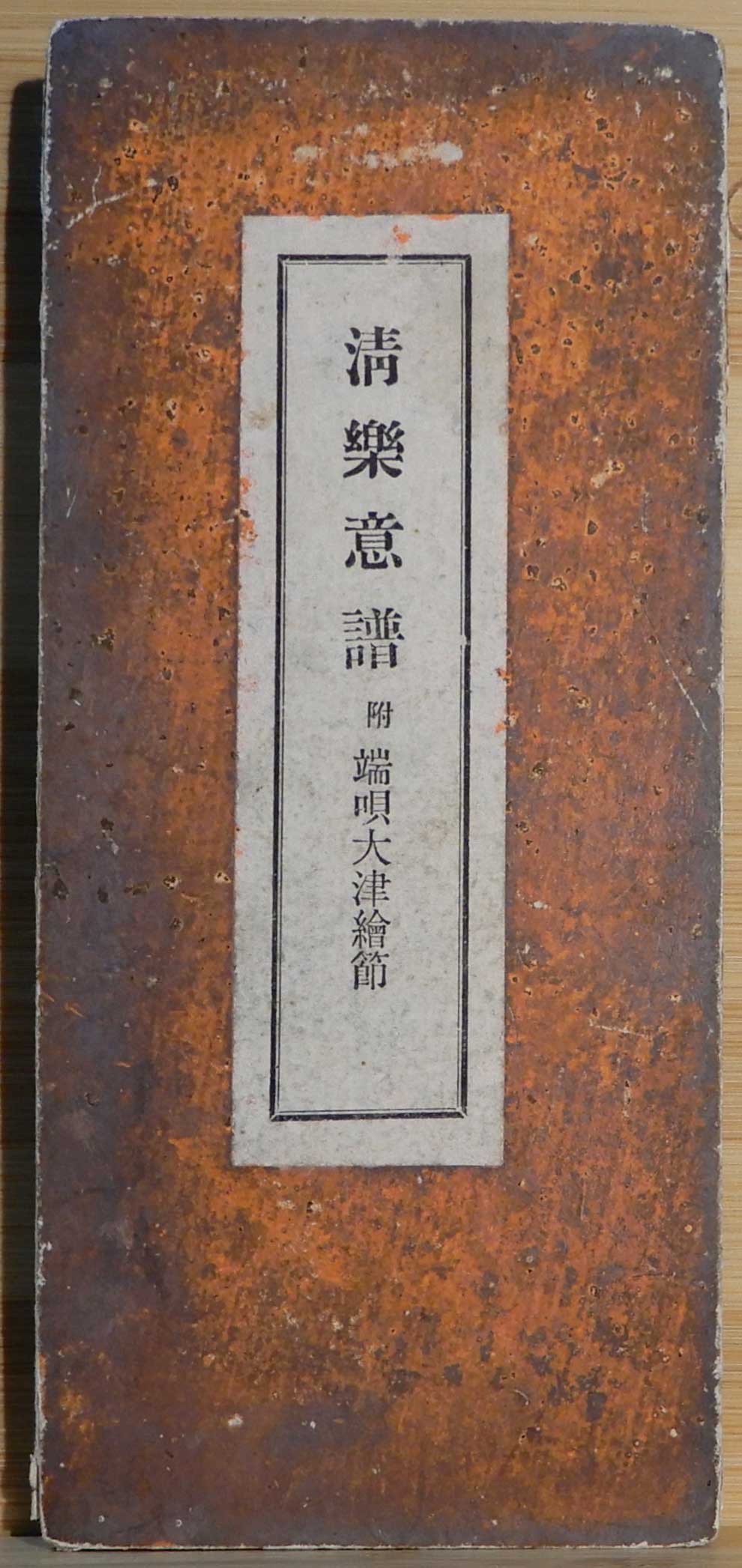

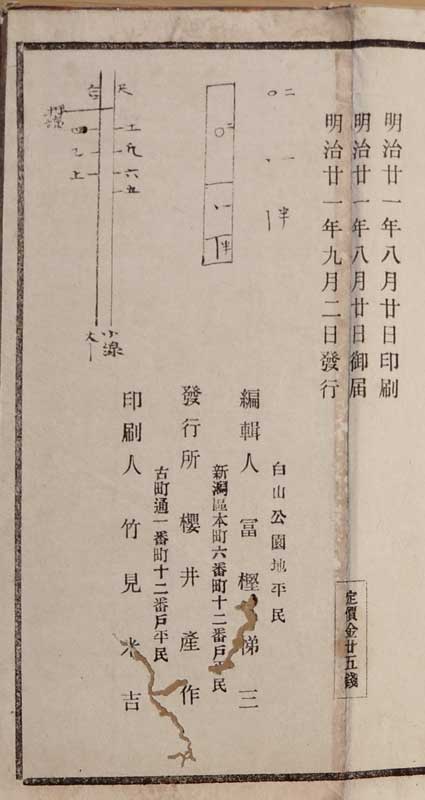

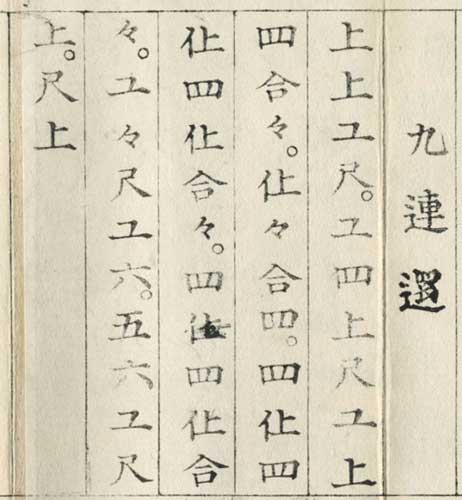

清楽譜(1887) 一色親子等編 名古屋:片野東四郎〔ほか〕,明20.10 |

| ||

|

| |