明清楽とは?(明清楽資料庫)

最新の更新 2013-6-8[中国伝来の日本音楽] [明清楽の概説]

[近世日本音楽の階層感] [移民・士人・商人、三つの伝播ルート]

[中国音楽の分類(案)]

勝山繁太郎の版画「六月 梅雨の曲」明治25年(1892)6月1日印刷

梅雨のある日、座敷で清笛と月琴の合奏をたしなむ二人の婦人。

|

版権所有(印) 画作兼発行人 京橋区銀座壱丁目十番地 勝山繁太郎 明治廿五年六月一日印刷出版 六月 梅雨の曲 美術着色会社製造 |

|

版権所有(印) 画作兼発行人 京橋区銀座壱丁目十番地 勝山繁太郎 明治廿五年六月一日印刷出版 六月 梅雨の曲 美術着色会社製造 |

| ジャンル | |||||

| 琴学 | 杭州→長崎→全国 | 東皐心越禅師の系統 | 別伝・我流の琴学 | 明治末に断絶 | |

| 御座楽 | 福建→琉球(→薩摩→江戸) | 琉球王国 | 明治前期に断絶 | ||

| 路次楽 | 福建→琉球(→薩摩→江戸) | 琉球王国 | 農村芸能化 | ||

| 明楽 | 明王朝→長崎→関西 | 魏氏明楽 | 幕末までに衰亡。 一部は明治初年に清楽に吸収 | ||

| 清楽 | 寧波→長崎→全国 | 化政・天保の清楽(*) | 明治末年までに衰退。 大衆音楽として発展的解消 |

| (化政期)金琴江 | → | 遠山荷塘(僧侶) 曽谷長春(医師)→ | 平井連山(1798-1886)・長原梅園(1823-1898) |

| (天保期)林徳建 | → | 三宅瑞蓮→ 頴川連(唐通事)→ | 小曽根乾堂(1828-1885) 鏑木渓庵(1819-1870) |

説明はこちら | |

|

|

|

明治の前半まで、月琴音楽は、俗曲の中では比較的上品な家庭音楽とされ、女性の師匠も多かった。 その後、法界節の流行や日清戦争等でイメージが低下した。  ↑クリックで拡大 長原梅園『月琴俗曲今様手引草』より 明治22年(1889)5月24日印刷・出版 この本の説明はこちら |

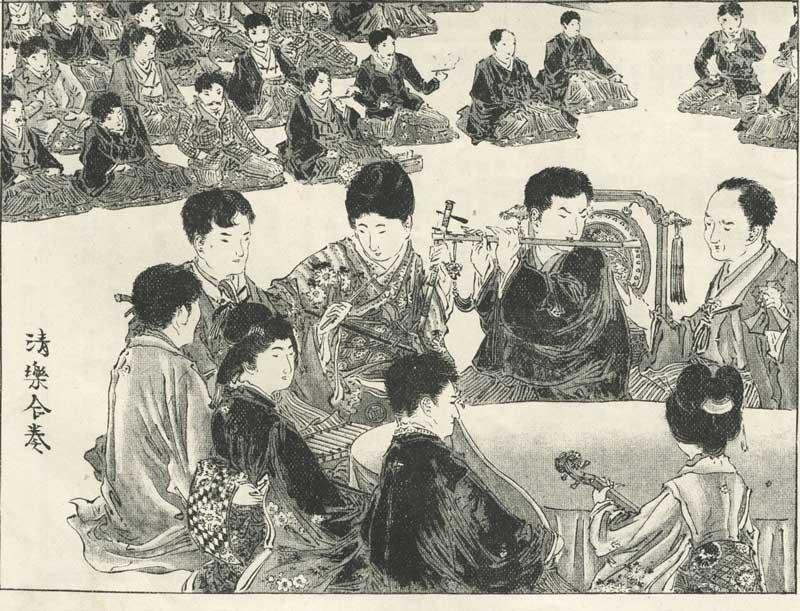

明治の清楽合奏。『風俗画報』100号(1895年)の挿図より。 クリックすると拡大。 |

|

|

|

研究の意義 明清楽(みんしんがく)とは、江戸時代に中国から日本へ伝来した音楽で、明王朝の廟堂音楽であった明楽と、清朝時代の民間の軽音楽であった清楽との総称である。 明楽と清楽は、同じ中国音楽ではあるものの、全く違う音楽ジャンルである。流行時期も、楽曲の風格も、伝承のルートも、演奏した社会階層も異なる。 明清楽は、近世日本社会の潜在的需要(ウォンツ)に合致し、サロン音楽・家庭音楽として日本で流行した。明治期までのコンサートでは、邦楽と洋楽に混じってほぼ必ず明清楽のレパートリーが演奏されていたほどポピュラーな音楽ジャンルであった。 日清戦争(1894〜95)を契機に衰退したが、日本の大衆音楽にも大きな影響を与えた。現代の日本人は忘れているが、「梅ヶ枝の手水鉢」「法界節」「サノサ節」「復興節」「野球拳」などの俗曲は、いずれも明清楽と関連がある。 明清楽それ自体も音楽として興味深い研究対象であるが、明清楽が日本社会で受容された状況はいっそう興味深い。

用語の解説 ↓クリックすると拡大。解説はこちら  明楽は明王朝の廟堂音楽で、声楽を主体とし、楽器伴奏や舞いを伴う荘重な音楽である。

明楽は明王朝の廟堂音楽で、声楽を主体とし、楽器伴奏や舞いを伴う荘重な音楽である。明末清初の動乱期、明の商人で福建省出身の魏之琰(ぎしえん 1617年?-1689年)は長崎との交易で財をなした。 彼は音楽にも造詣が深く、一族郎党を使って長崎で明楽を演奏した。 彼は願いでて京都にのぼり、延宝元年(1673年)には内裏で明楽を演奏し、その後、日本に帰化して「鉅鹿」(おおが)という姓を名乗った。 魏之琰から四代目にあたる魏皓(ぎこう。魏君山、鉅鹿民部規貞とも。1728年?-1774年)は、長崎の自分の家で伝承されていた明楽を天下に広めたいと考え、 京にのぼって諸侯の前で明楽を演奏し、評判となった。姫路藩主の酒井雅楽頭は魏皓のパトロンとなった。 魏皓は京都を中心に百人もの弟子を抱えるまでになり、彼の明楽は公家や武士、市儒など、上流階層に支持された。 明和5年(1768)、魏皓は明楽の教科書『魏氏楽譜』を刊行した。 こうして明楽は明和年間に最盛期を迎えたが、魏皓の没後、清楽の流行におされて衰退した。 長崎の魏氏明楽とは別に、朱舜水が伝え梁川藩で伝承されていた音楽のような「別伝の明楽」も存在していたようであるが、世に広まらなかった。 そのため単に明楽と言えば、もっぱら魏氏明楽を指す。(→明楽のページ) 清楽は、長崎に来航した「唐人」すなわち中国商人がもたらした遊びの軽音楽で、唐通事(中国語通訳)や役人、丸山の遊女などを介して世に広まり、庶民から文人階層まで幅広く愛好された。 明楽と違い、清楽は特定の個人がもたらした音楽ではなく、歴代の来舶唐人によって何度も伝えられた。中でも大きな波は、 享保年間(1716-1735)の朱佩章や沈燮庵ら 文化年間(1804-1818)の金琴江(1825-27長崎滞在)や江芸閣(こううんかく)、朱柳橋、李少白、沈萍香ら 天保年間(1830-1843)の林徳建 であった。 江戸から明治にかけて、邦楽については身分や社会階層ごとに使う楽器も音楽ジャンルにも、階層感からくる制約があった。 しかし中国伝来の清楽については、例外的に、身分や性別、年齢の差を問わず、誰でも一緒に器楽演奏や歌唱を楽しむことができた。 この意味で、清楽は日本の近代大衆音楽のルーツの一つであると見なす学説もある。 江戸時代の後期には衰退したが、明楽の楽曲の一部は清楽に吸収される形で演奏され続けた。 清楽は江戸時代後期から明治にかけて大いに流行し、日本の大衆音楽にも多大の影響を与えた。 一例をあげると、清楽の「九連環」という曲が元歌となって、「かんかんのう」「法界節」「さのさ節」「復興節」など、日本の歌謡曲のさきがけとなる歌が生まれた。(→「かんかんのう」) 明楽と清楽をあわせて「明清楽」と称するようになったのは、明治5年(1872)の平井連山著『明清楽譜』(内題「声光詞譜」)のころからであるが、一般に「明清楽」と総称されるようになったが、単に明清楽と呼ぶと事実上、清楽だけを指す場合も多いので、注意を要する。 明清楽は、日本の大衆音楽の重要な一部であったが、日清戦争のあと急速に衰えた。 中国本土では、明の時代の音楽資料は意外に乏しい。日本には、明楽の楽譜や楽器の現物など貴重な資料が残っており、中国人の音楽研究者にとっても第一級の資料となっている。 清楽の曲目については、現在の中国でも民謡として生命を保っているものも多いが、日本の清楽譜は古い時代の旋律や歌詞を記録しているため、やはり貴重な資料となっている。 例えば「九連環」「茉莉花」「銀紐糸」など、現在の中国各地に分布している伝統歌曲の伝播ルートを推定するうえでも、日本の清楽譜は必須の研究資料となっている。 明清楽は、現在でも長崎や東京などで時折、演奏されている。 |

E・S・モースの写真より。笛、箏、月琴、三味線。1890年

|

拡大。障子に「胡琴」が立てかけてある。

|

|

『別冊太陽』No.75(1991年秋号)「日本の音楽」p.68-72より要約 太宰春台は音楽をランクづけし、一番いいのは雅楽で、次が猿楽、その次が箏曲、続いて尺八などがあって、最も良くないのが三味線、浄瑠璃とした。 武家は藩校で雅楽を演奏した。雅楽は正楽で他は淫楽だ、三味線などもってのほかといって、武家は表だっては三味線を使わなかった。 東京の練馬区は、昔は練馬大根で有名な農村だったが、結婚式のとき「高砂」ぐらい歌えないと恥ずかしいとされた。意味はわからなくても、謡をうたえないと恥ずかしいという感覚が、あちこちの農村にはあった。 同じ町人の音楽でも、階層差があった。 池田彌三郎(1914-1982)の母親は娘時代に箏を習っていたが、天ぷら屋に嫁入りしたところ、箏を弾くことを許されず、一生飾ったままであった。その天ぷら屋は伝統のある有名な店であったのに「うちでは箏は弾くものじゃない」という認識だった。それで池田彌三郎の姉妹が「常磐津節を習いたい」と言ったところ、父親に「常磐津、清元節は車夫馬丁の音楽だから、許すことはできない」と言われて、長唄を習ったという。大正や昭和の戦前までは、そういう階層感が残っていた。 「この頃頻りに月琴が流行して、浅草の奥山や池の端辺では毎夜合奏して居り升が、清元や常磐津と違い品行も正しく、実に雅な遊びであります」(「月琴流行」『諸芸新聞』1881.8.15。塚原康子『十九世紀日本における西洋音楽の受容』に引く) |

| 1.現代音楽 | (分類はおおむね日本と同じ) | |

| 2.伝統音楽 | 文人音楽 廟堂音楽 民間音楽 |

琴学、等 雅楽、燕楽、等 民歌、民間歌舞、民間器楽、説唱、戯曲、等 |

| 1.民間歌曲(民歌) |

★号子(労働号子):黄河船夫曲、…etc ★山歌:信天遊、山曲、花児、雲南山歌、…etc ★小調(小曲、俗曲、時調):小白菜、孟姜女、繍荷包、茉莉花、…etc |

| 2.民間歌舞音楽 |

★秧歌 ★花鼓(打花鼓、地花鼓、花鼓小鑼、扇子鼓、…) ★花灯 ★采茶(茶歌、灯歌、采茶灯) |

| 3.民間器楽 |

★糸竹楽:江南糸竹、広東音楽、福建南曲、…etc ★吹打楽: 北方;西安鼓楽、晋北鼓楽(山西「八大套」)、冀中管楽(河北吹歌)、山東鼓吹、… 南方;十番鑼鼓、浙江吹打(浙東鑼鼓) |

| 4.説唱音楽(曲芸) |

★鼓詞:京韻大鼓、梅花大鼓、西河大鼓、温州鼓詞、揚州鼓詞、…etc ★弾詞:蘇州弾詞、揚州弾詞、長沙弾詞、…etc ★道情:晋北説唱道情、江西道情、湖北魚鼓…etc ★牌子曲:北京単弦、河南大調曲子、四川清音、広西文場、…etc ★琴書:北京琴書、山東琴書、四川揚琴、貴州琴書、…etc |

| 5.戯曲音楽 |

曲牌体(楽曲系) ★高腔、★崑腔 板腔体(詩讃系) ★梆子腔、★皮黄腔 |