参考文献情報の書き方

LaTeXでの参考資料の取り扱い

LaTeXで参考文献情報(references)のリストを列挙するには、文末に置いた thebibliography環境内に\bibitemを次のように書いて、各参考文献をラベルする。 この例では、5行目から10行目までがthebibliography環境である(自分が編集するLaTeXソースに合わせて適宜読み変えること)。

\begin{document}

.....

.....

\begin{thebibliography{99}

\bibitem{参照ラベル名1} 文献情報

\bibitem{参照ラベル2名} 文献情報

......

......

\end{thebibliography}

\end{document}

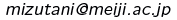

各参考文献は\bibitemに参照ラベル名を付けて箇条書する(空白文字は使わない)。 タイプセットすると、\bibitemの登場順に文献情報の前に文献番号が [1], [2], [3] ...のように表される。 本文中で文献情報を参照するには、\citeを使って文献情報のラベル名を

....といったことが指摘されている\cite{ラベル名a}\cite{ラベル名b}。

のようにして指定する。

タイプセットすると、『....といったことが指摘されている[6][9]。』というように文献番号として表される。

文書作成途中で資料を付け加えたり資料を並べ替えても、2回タイプセットを行うと、 参考文献の参照は破綻なく常に正しい番号となる。 大量の参考資料を挙げて文書を作成する場合にはたいへん有用である。

論文や報告書を書くに当たって、まず最初に文書内で参照するかもしれない文献情報(書籍、雑誌あるいはWebページのタイトルとURLなど)として列挙しておき、随時参照しながら書くようにすると参考文献の利用がスムースに行える(もちろん、途中で文献情報の変更があるわけだが)。

文中で、文献番号だけでなくページ数などをオプション表示させる場合は\cite[テキスト]{文献ラベル} と書く。

....といったことが指摘されている

\cite{ラベル名a}\cite[第3章127ページ]{ラベル名b}。

具体的にみてみよう。 次は、太宰治の青空文庫版「走れメロス」のサンプルの該当箇所である。

\begin{thebibliography}{99}

\bibitem{sincho} 太宰治、『走れメロス』、新潮(1940年5月号)

\bibitem{chikuma} 太宰治、太宰治全集3(ちくま文庫)、筑摩書房(1988).

\bibitem{schiller} Friedrich von Schiller, バラード¥textit{de:Die B¥"{u}rgschaft}, 1815.

\end{thebibliography}

これをタイプセットすると次のようになる。

サンプルファイルの文頭でコメントアウトされている部分で % を取り除いてコメントを外して、次のように本文を始めてみよう。 \begin{abstract} と \end{abstract} とで挟まれたabstract環境では、参考文献番号を取得する \cite{文献ラベル名} や ラベル名が登場するページ数を取得する\pageref{ラベル名} を使っている。

\begin{document}

\maketitle

\begin{abstract}

「走れメロス」は、1940年雑誌「新潮」\cite{sincho}の掲載され、

ここで用いている青空文庫版

\footnote{

青空文庫:走れメロス

\texttt{http://www.aozora.gr.jp/cards/000035/card1567.html}

}

は太宰治全集\cite{chikuma}を底本にしている。

節\ref{gekido}の短い始まり、節\ref{kig_laugh}

(\pageref{kig_laugh}ページ)の王の人間不信、

そして節\ref{from_croud}(\pageref{from_croud}ページ)で

群衆からむかえられる姿をみた王は人を信じる心を取り戻す。

この物語は、最後に記されているように、ギリシャ神話とシルレル、

つまりシラーの詩に基づいた太宰の翻案である。

\end{abstract}

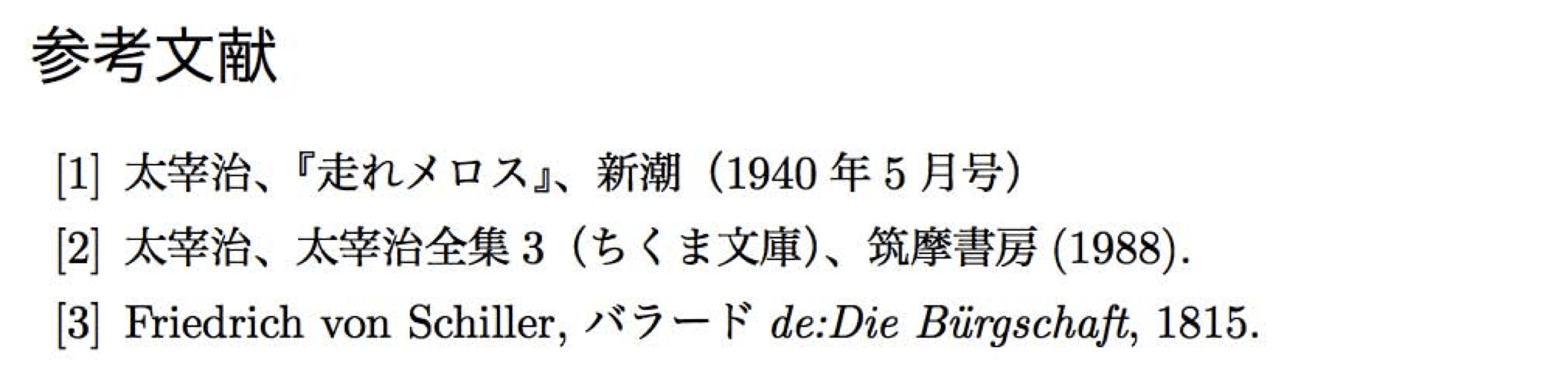

このLaTeXソースファイルを2回以上のタイプセットすると、参考文献番号とその登場ページ数が記載された概要が次のように表示される。

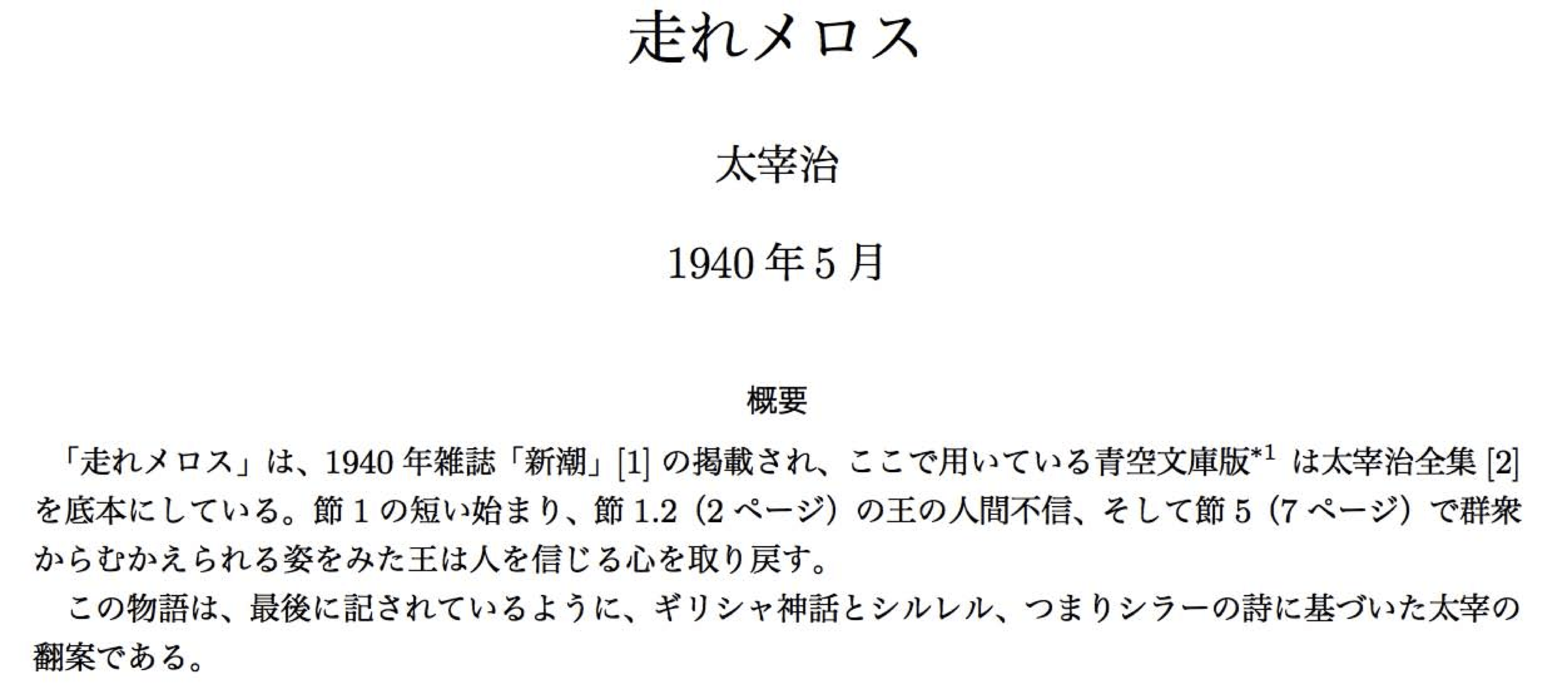

thebibliography環境では、文献番号でなく文献名としてタイプセットしたければ、次のようにしてオプションに文献名ラベルを指定することができる。

\begin{thebibliography}{99}

\bibitem[新潮]{sincho} 太宰治、『走れメロス』、新潮(1940年5月号)

\bibitem[筑摩]{chikuma} 太宰治、太宰治全集3(ちくま文庫)、筑摩書房(1988).

\bibitem[シラー]{schiller} Friedrich von Schiller,

バラード \textit{de:Die B\"{u}rgschaft}, 1815.

\end{thebibliography}

これをタイプセットすると次のようになる。

インターネット上の参考資料

インターネット情報を参照する機会がますます増加している。 Webページで閲覧したページ情報を参考資料とする場合、そのURLを記すとタイプセット時にエラーが生じてしまう場合が少なくない。 たとえば次のように書いたとする。 URLにアンダーバー( _ )(or アンダースコア、JIS呼称はアンダーライン文字)が含まれている(赤色で示した)ことに注意する。

\documentclass{jsarticle}

....

....

\begin{document}

...

地球温暖化の一因となっているのが大気中の温室効果ガス\cite{greenhouse_effect}の増加である。

.....

\begin{thebibliography}{9}

.....

\bibitem{greenhouse_effect} 温室効果ガス、気象庁 http://ds.data.jma.go.jp/ghg/info_ghg.html

....

\end{thebibliography}

\end{document}

このままタイプセットすると、アンダースコア文字(_)が原因になりエラーとなってタイプセット処理が中断する。 アンダースコア(_)はLaTeXの特殊文字になっいるためだ。 この段階で「LaTeXは面倒だな」と思うに違いない。

このような場合、以下の2つの方法がある。 前者の「特殊文字として書く」方法はLaTeXの知識をつかった力技だが、後者の「パッケージurl(またはhyperref)を使う」方法はパッケージを読み込んでLaTeXの「特殊性」をマスクしてしまう方法だ。 LaTeXシースファイルの可読性や可搬性を考えると、パッケージを使う方法がお勧めだが、前者の方法の起源を知っておくこともLaTeX利用者としては知っておく必要がある。

URL情報の書き方(1) 特殊文字として書く

アンダースコア(_)やパーセント(%)のようなLaTeXでの特殊文字を「普通の文字」としてタイプセットする場合には、 特殊文字・特別記号にあるように、「特殊文字であることをエスケープする」必要がある。 LaTeX特殊文字をエスケープして、普通の文字としてタイプセットするには、特殊文字のまえにバックスラッシュ(記号 \または¥と表示)を付けて(\_ や \% )などのようにする。

したがって、次のようにURLを書く。

\documentclass{jsarticle}

\begin{document}

...

地球温暖化の一因となっているのが大気中の温室効果ガス\cite{greenhouse_effect} の増加である。

.....

.....

\begin{thebibliography}{9}

.....

\bibitem{greenhouse_effect} 温室効果ガス、気象庁ホームページ http://ds.data.jma.go.jp/ghg/info\_ghg.html

....

\end{thebibliography}

\end{document}

このままのフォントではURLとして読みづらいので(メールアドレスもそうである)、テキストのフォントをタイプライター体に指定するために\texttt{半角文字列} を使って、次のように書くのが標準的だ。 こうするとうんととわかりやすくタイプセットされる。

\texttt{http://ds.data.jma.go.jp/ghg/info\_ghg.html}

URL情報の書き方(2) パッケージurlを使う

LaTeX文書にURLを記載する方法の一番のオススメは、次に説明するパッケージ hyperref を使う方法であるが、パッケージ urlを使う方法が最も簡単だ。 パッケージurlを使ったURL文字列はハイパーリンクされている。 タイプセットされたPDFファイルを開いて、URL文字列をクリックするとWebブラウザが起動されて該当ページが開く。

プリアンブル部で LaTeXコマンド\usepackageを使ってurlパッケージを読み込んで、次のように書く。 URL内に特殊文字があったとしても、バックスラッシュを付けてエスケープする必要はなく、\url{...} 内にそのまま正しいURLをそのまま書くだけである。

\documentclass{jsarticle}

.....

\usepackage{url}%%% パッケージ url を読み込む

.....

\begin{document}

...

...

地球温暖化の一因となっているのが大気中の温室効果ガス\cite{greenhouse_effect} の増加である。

.....

.....

\begin{thebibliography}{9}

\bibitem{greenhouse_effect} 温室効果ガス、気象庁ホームページ \url{http://ds.data.jma.go.jp/ghg/info_ghg.html}

.....

\end{thebibliography}

\end{document}

パッケージurlを使うと、指定した文字列は自動的にタイプライター体としてタイプセットされるので都合がよい。

ただし、特にWikiにあるようにURLに日本語・中国語やフランス語・ドイツ語などの文字列が含まれる場合には注意が必要だ(ハイパーリンク付きLaTeX文書の「hyperrefの問題克服」参照)。 その場合、URLはURLエンコードされて表示されるべきである(その結果、可読性が低下するために、以下のパケージhyperrefを使って目的ページへのはハイパーリンクが求められることになる)。

次で紹介するパッケージ hyperrefを利用すると、タイプセットで生成されるPDFファイル内に記述されたURL文字列がハイパーリンクされ、クリックするとインターネットリソースにアクセスできる。

URL情報の書き方(3) 任意文字列にリンク機能をもたせるパッケージ hyperrefを使う

URLにLaTeX特殊記号を PDFファイルにリンクを埋め込むには、パッケージ hyperref を使う(ハイパーリンク付きLaTeX文書で説明)。 パッケージhyperrefを使うと、PDFファイル閲覧時にクリック(タッチ)するだけでファイル内の任意の場所にジャンプしたり、インターネットリソースにアクセスできるハイパーリンク機能を持たせることができる。

パッケージhyperrefを使うには、プリアンブルに次のようにオプション dvipdfmx を付けて次のように宣言する。

\documentclass{jsarticle}

......

\usepackage[dvipdfmx]{hyperref}

......

\begin{document}

タイプセット時にパッケージhyperrefがない旨のメッセージが出る場合には、hyperref.sty を入手して所定の場所に配置する(ハイパーリンク付きLaTeX文書参照)。

タイプセットして得られるPDFファイルにリンクが埋め込まれているならば、PDFファイルに印刷して読むよりも、パソコンやタブレット端末を使って直接読みたくならないだろうか。 図書館に走る、パソコンに煩わしいURLを改めて入力する必要もないのだから。

インターネットリソースを参考文献情報とすることはますます多くなっている(多くの専門学術雑誌も電子ジャーナル化されつつある)。 PDFファイルを直接パソコンやタブレットで閲覧する機会も増えている。 今後作成する文書にはハイパーリンク機能を含ませるべきだ。 LaTeXでタイプセットされたハイパーリンク付きPDFファイルは、美しいレイアウト(数式を含む)のままで読むことができる(特に学術書籍や報告集のための)電子書籍の最良の形態の1つである。