|  |

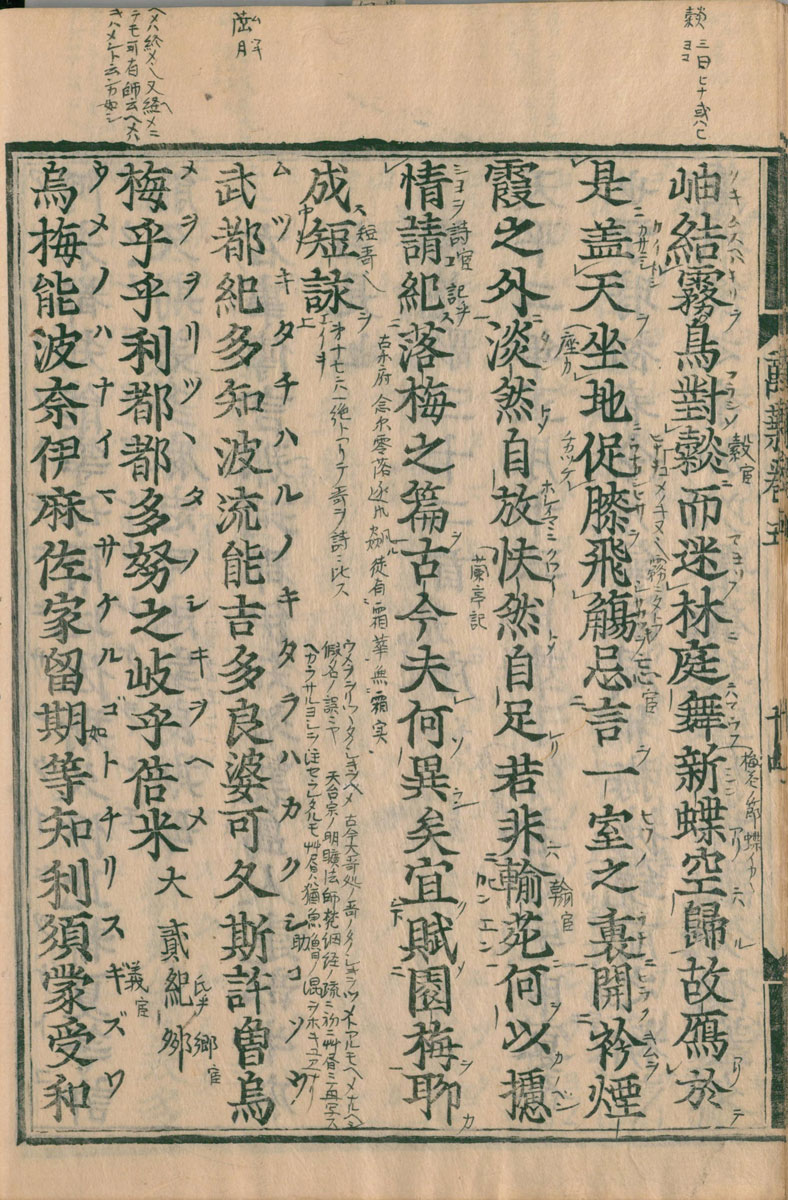

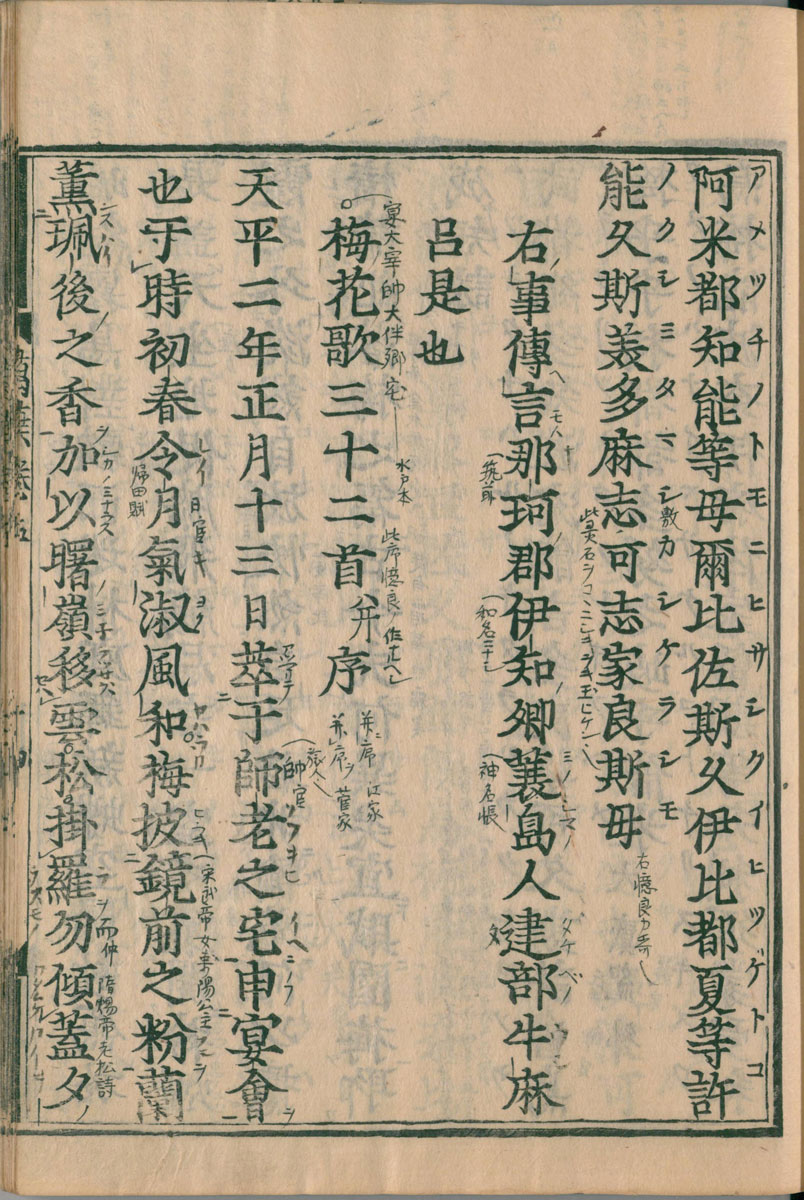

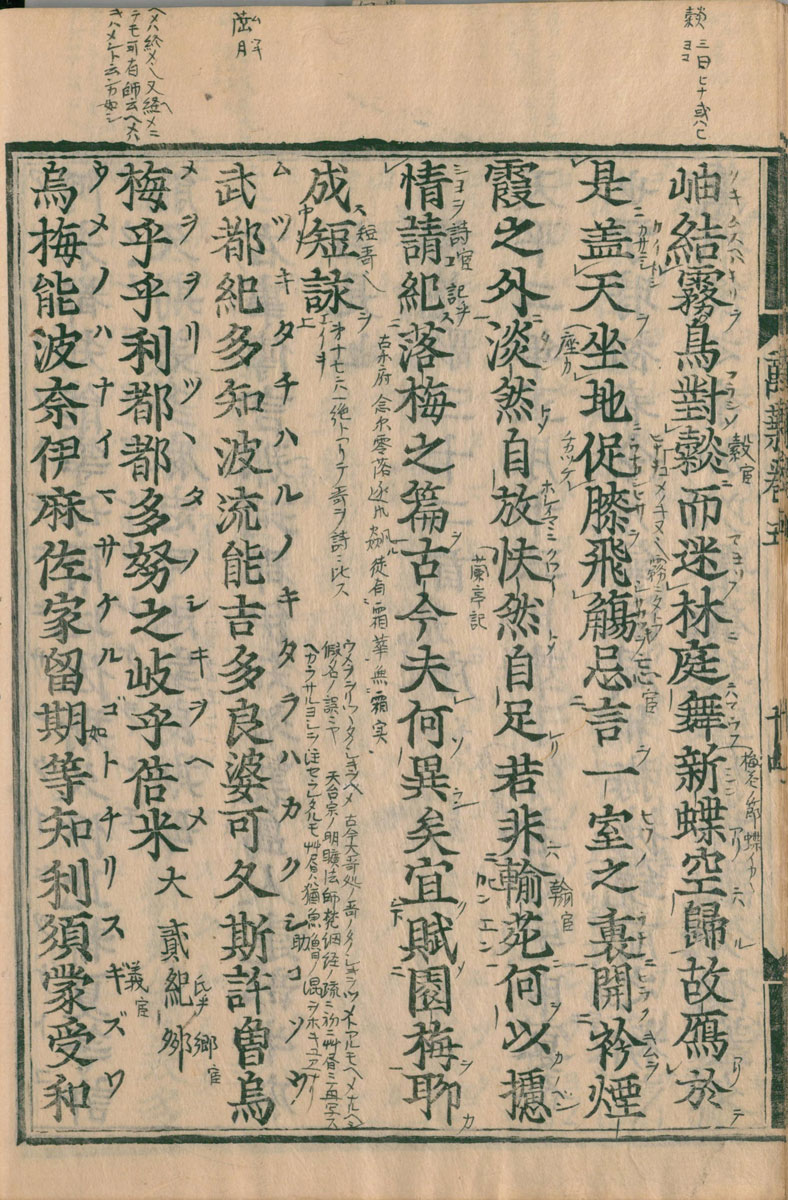

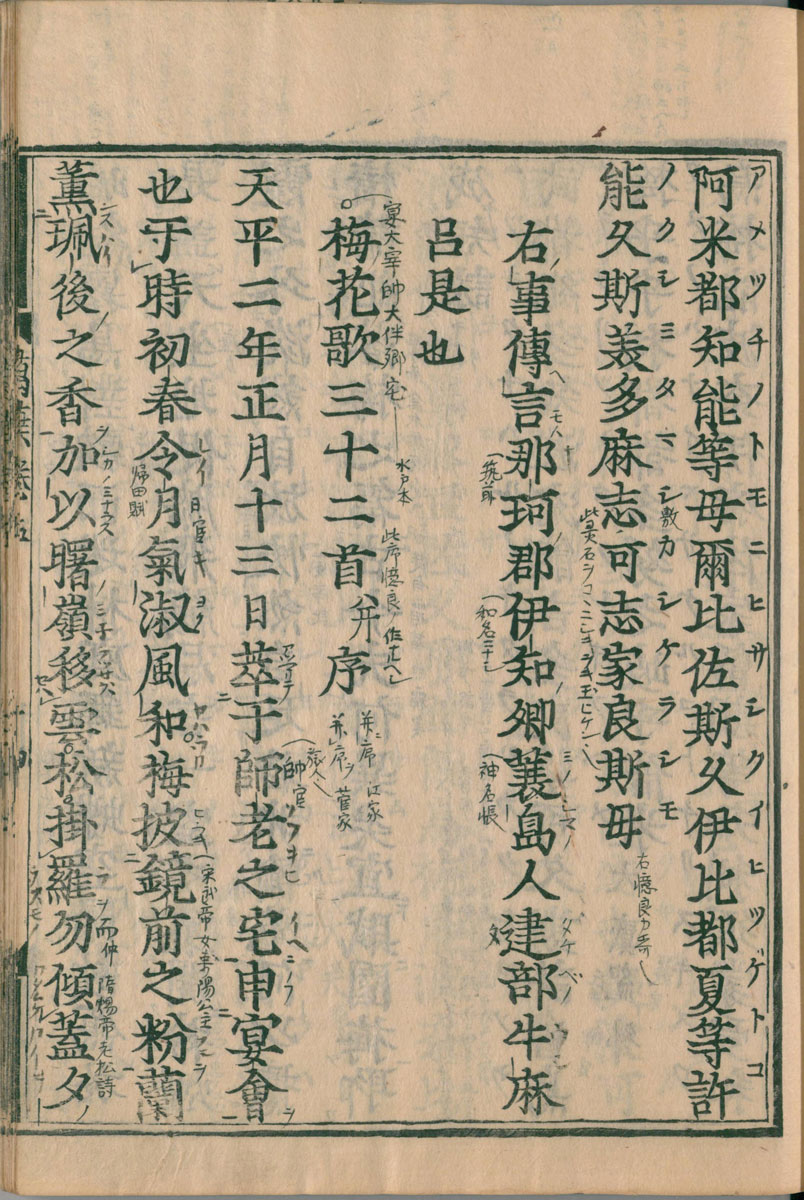

『万葉集』最古の刊本で、伏見版(円光寺版)の木活字を使用し、不足の文字を新雕し印行したものとされる。万葉仮名の本文のみで、無訓本と通称されるもの。第8冊巻第17の第41〜49丁、巻第18の第31、32丁が欠。実業家・古書収集家高木利太(1871-1933)旧蔵。

|

梅花謌卅二首 幷序 天平二年正月十三日、萃于帥老之宅、申宴會也。于時、初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香。加以、曙嶺移雲、松掛羅而傾蓋、夕岫結霧、鳥封縠而迷林。庭舞新蝶、空歸故鴈。於是蓋天坐地、促膝飛觴。忘言一室之裏、開衿煙霞之外。淡然自放、快然自足。若非翰苑、何以攄情。請紀落梅之篇。古今夫何異矣。宜賦園梅聊成短詠。 |

|  |

|

【講談】(以下は中西進氏による訳。原文は改行無し) 天平二年正月十三日に、長官の旅人宅に集まって宴会を開いた。 時あたかも新春の好き月、空気は美しく風はやわらかに、梅は美女の鏡の前に装う白粉の如きかおりをただよわせている。 のみならず明け方の山頂には雲が動き、松は薄絹のような雲をかずいてきぬがさを傾ける風情を示し、山のくぼみには霧がわだかまって、鳥は薄霧にこめら れては林にまよい鳴いている。 庭には新たに蝶の姿を見かけ、空には年をこした雁が飛び去ろうとしている。 ここに天をきぬがさとし地を座として、人々は膝を近づけて酒杯をくみかわしている。 すでに一座はことばをかけ合う必要もなく睦(むつ)み、大自然に向かって胸襟を開きあっている。 淡々とそれぞれが心のおもむくままに振舞い、快くおのおのがみち足りている。 この心中を、筆にするのでなければ、どうしていい現しえよう。 中国でも多く落梅の詩篇がある。 古今異るはずとてなく、よろしく庭の梅をよんで、いささかの歌を作ろうではないか。 |

|

【講談】梅花歌三十二首 并序

梅花の歌(注1)三十二首 并せて序 (注1)当時梅は外来の植物として珍重された。大宰府の旅人宅に開花した梅を囲む雅宴の歌。序の筆者は旅人。以下冒頭部分、王羲(ぎ)之の「蘭亭序(らんていのじょ)」の形式に同じ。 |

|

【講談】天平二年正月十三日に、帥の老(注2)の宅に萃まりて、宴会を申く。 天平二年正月十三日に、長官の旅人宅に集まって宴会を開いた。 (注2)旅人。尊称にも卑称にも用いる。 |

|

【講談】時に、初春の令月(注3)にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉(注4)を披き、蘭(注5)は珮後(注6)の香を薫らす。 時あたかも新春の好き月、空気は美しく風はやわらかに、梅は美女の鏡の前に装う白粉のごとく白く咲き、蘭は身を飾った香の如きかおりをただよわせている。 (注3)令は嘉。よい。 (注4)女人が鏡の前でよそおう白粉。梅花の白さをいう。 (注5)蘭はフジバカマだが、広くキク科の香草をいう。ここでは梅と対にして香草をあげた文飾で実在のものではない。 (注6)珮は本来帯の飾り玉。ここでは身におびる程度の意。 |

|

この一句の意味は誤解されやすい。市販の『万葉集』の訳解書を見ると、例えば「蘭は身を飾った香の如きかおりをただよわせている」(中西進『萬葉集 全訳注原文付』講談社、昭和59年、p.376)とある。 誤訳ではないが、「珮」の字を精確に訳していないきらいがある。原文は、 梅披鏡前之粉 梅は鏡前の粉(こ)をひらき 蘭薫珮後之香 蘭は珮後の香を薫らす という対句になっている。「鏡」の対語として解釈するのが適当である。 前半の「梅披鏡前之粉」は、寒い季節に先駆けて咲く梅の花を、鏡の前にすわり白粉(おしろい)や紅粉(べにこ)で化粧する女性にたとえる。 後半の「蘭薫珮後之香」は、目に見えない気品、あとからじわりとわかる美徳の比喩である。 「珮」は貴人や女性が腰からさげて帯びる「おびだま」のこと。「環佩璆然」(かんぱいきゅうぜん)という四字熟語もある。歩くと、衣ずれのようなシャラシャラとした静かで優雅な音が鳴る。 梅の花のような人は、パッと見て美しいとわかる。しかし人の美徳は、音やにおいと同様、目には見えない。 シャラシャラとおびだまを鳴らしながら歩いてくる人と、すれちがったあと、ふと「いい香りがする」と気づき、ふりかえりたくなる。それが「珮後の香」の含意であろう。美徳も香りも、遠くからはわからない。その人が去ったあとに、実感できるものだ。 今は鏡の前で世に出る準備している梅のような新人もいる。すでに世に出て蘭が匂うような美徳をふりまいているベテランもいる。多彩な花や人が活躍できる季節が「初春令月」であり、「気淑風和」なのだ。 なお「珮」(おびだま)がどんな形をしているのか、気になる人は、ネットの画像検索で「玉珮」とか「玉佩」を調べれば、すぐに出てくる。 前述のとおり、「珮」を「身に佩(お)びる」ていどの意にとる訳解書もある。しかし、この「珮」は、「鏡」という具体的な金属製の化粧道具と対になっている点を考えれば、やはり、玉製の装身具である「おびだま」と解釈するほうが自然だろう。 とはいえ、古典作品の解釈は数学とは違う。答えは一つと限らなくてもよい。(以下、省略) |

|

【講談】加之、曙の嶺に雲移り、松は羅(注7)を掛けて蓋(注8)を傾け、夕の岫(注9)に霧結び、鳥は縠(注10)に封めらえて林に迷ふ。 のみならずあけ方の山頂には雲が動き、松は薄絹のような雲をかずいてきぬがさを傾ける風情を示し、山のくぼみには霧がわだかまって、鳥は薄霧にこめられては林にまよい鳴いている。 (注7)薄く透明な絹。雲の比喩。 (注8)→二四〇。 (注9)山の穴。嶺の対。 (注10)ちりめんの一種。霧の比喩。 |

|

【講談】庭には新蝶舞ひ、空には古雁帰る。 庭には新たに蝶の姿を見かけ、空には年をこした雁が飛び去ろうとしている。 |

|

【講談】ここに天を蓋とし、地を座とし、膝を促け(注11)觴を飛ばす。 ここに天をきぬがさとし地を座として、人々は膝を近づけて酒杯をくみかわしている。 (注11)親しく交わること。 |

|

【講談】言を一室の裏に忘れ(注12)、衿を煙霞(注13)の外に開く。 すでに一座はことばをかけ合う必要もなく睦(むつ)み、大自然に向かって胸襟を開きあっている。 (注12)「蘭亭序」と同句。ことばを忘れる程、物の真意を得る状態。 (注13)煙は雲。 |

|

【講談】淡然と(注14)自ら放にし、快然と自ら足る。 淡々とそれぞれが心のおもむくままに振舞い、快くおのおのがみち足りている。 (注14)心にわだかまりがない状態。 |

|

【講談】若し翰苑(注15)にあらずは、何を以ちてか情を攄べむ。 モしカンエンにあらずは、ナニをモちてかココロをノべん。 この心中を、筆にするのでなければ、どうしていい現しえよう。 (注15)文筆のこと。 |

|

【講談】詩に落梅の篇を紀す(注16)。 中国でも多く落梅の詩篇がある。 (注16)中国の「詩経」に梅の実の落ちる詩があり、楽府(がふ)体の詩に「梅花落」の題が多い。 |

|

【講談】古と今とそれ何そ異ならむ。宜しく園の梅を賦して聊かに短詠(注17)を成すべし(注18)。 古今異るはずとてなく、よろしく庭の梅をよんで、いささかの歌を作ろうではないか。 (注17)短歌。 (注18)以下三十二首は四群に分かれ、各〻円座で歌い廻らした模様。 |