flow line 動線

flow line 動線

|

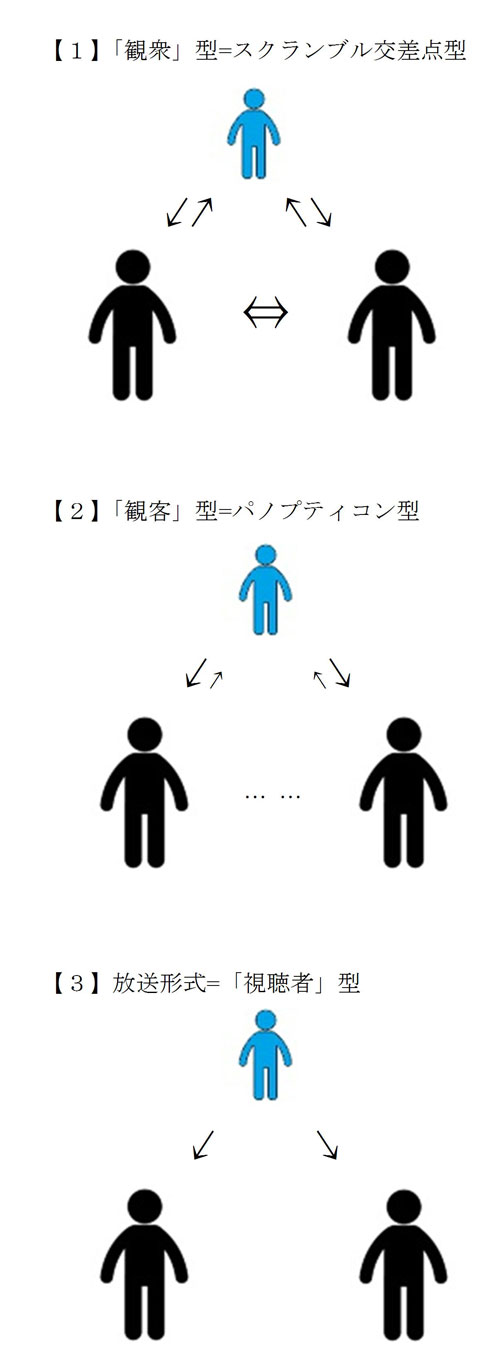

【1】スクランブル交差点型=騒がしい「観衆」 京劇や、能楽・歌舞伎の本来の(昔の)形。(参考「芥川龍之介が見た京劇」) 客席は上演中も明るいまま。客席も長椅子やベンチ、畳、ござなど、客どうしの距離を作らない。 昔の日本語では、観衆を「見物(けんぶつ)」と呼んだ。 演者からも観衆の顔や反応がよく見える。 観衆(audience)どうしは、上演中も互いの顔を見たりお喋りできる。 古代ギリシャの露天の円形劇場、前近代の東洋の劇場の座席配置、 現在のライブ会場、野球場、サッカー場の座席配置、など。 【2】パノプティコン型=静かな「観客」 近代西洋の中・上流階層の上演芸術の形。 クラシック音楽の上演会場など。 客席は上演中暗くし、座席も独立した椅子を並べ、「観衆」を個々の「観客」に分断する。 観客は上演中、騒いだり、演者に声をかけることはできない。 演者も上演中は、観客の個々の顔(特に後部座席の観客の顔の表情)をはっきり見ることはできない。 【3】放送形式=顔の見えない「視聴者」 近現代の映画、テレビ、ネット配信の形。 演者は、ダイレクトに視聴者の顔を見ることはできない。 視聴者(viewer)どうしも、互いの顔や反応はダイレクトに見えない。 映画館よりもテレビ、テレビよりもレンタルビデオ(DVD)、さらにネットと、視聴者の「個人化」は今も進んでいる。 現在は【3】が主流だが、【2】と【1】を好む人もいる。 「観衆の一部になる楽しみ」を知らない人は、京劇や能楽・歌舞伎も楽しめないかもしれない。 |

| 鳩摩羅什訳『法華経』如来神力品第二十一 |

|---|

| 若経巻所住之処、若於園中、若於林中、若於樹下、若於僧坊、若白衣舎、若在殿堂、若山谷曠野、是中皆応、起塔供養、所以者何。当知是処即是道場、諸仏於此得阿耨多羅三藐三菩提、諸仏於此転於法輪、諸仏於此而般涅槃。 |

|

(真読:呉音による音読直読)若經巻所住之処(にゃっきょうがんしょじゅうししょ)、若於園中(にゃくおおんちゅう)、若於林中(にゃくおりんちゅう)、若於樹下(にゃくおじゅげ)、若於僧坊(にゃくおそうぼう)、若白衣舎(にゃくびゃくえしゃ)、若在殿堂(にゃくざいでんどう)、若山谷曠野(にゃくせんごっこうや)、是中皆應(ぜちゅうかいおう)、起塔供養(きとうくよう)、所以者何(しょいしゃが)。當知是処(とうちぜしょ)、即是道場(そくぜどうじょう)。諸佛於此(しょぶつおし)、得阿耨多羅三藐三菩提(とくあのくたらさんみゃくさんぼだい)。諸佛於此(しょぶつおし)、転於法輪(てんのほうりん)、諸佛於此(しょぶつおし)、而般涅槃(にはつねはん)

(訓読:読み下し文)若しは経巻所住の処、若しは園中に於ても、若しは林中に於ても、若しは樹下に於ても、若しは僧坊に於ても、若しは白衣の舎にても、若しは殿堂に在りても、若しは山谷曠野にても、是の中に皆、塔を起てて供養すべし。所以は何ん。当に知るべし、是の処は即ち是れ道場なり。諸仏、此に於て阿耨多羅三藐三菩提を得、諸仏、此に於て法輪を転じ、諸仏、此に於て般涅槃したまふ。) |

|

cf.宮沢賢治の死後に見つかった彼の手帳には「當知是處/即是道場/諸佛於此/得三菩提」「諸佛於此/轉於法輪/諸佛於此/而般涅槃」と書いてあった。 曹洞宗の道元(1200年−1253年)は死の直前、この「若於園中、若於林中、・・・」の経文をとなえていた。 |

|

植木雅俊・訳『梵漢和対照・現代語訳 法華経 下』(岩波書店、2008/2018)p.395 第20章:如来の神力の顕現 良家の息子たちよ、果樹園であれ、精舎であれ、[白衣を着た在家の]家であれ、森であれ、町であれ、木の根もとであれ、宮殿であれ、住房であれ、洞穴であれ――この法門が読誦されたり、解説されたり、説き示されたり、書写されたり、考察されたり、語られたり、朗詠されたり、写本になって存在するところの地上の場所、その地上の場所には、如来のためにチャイティヤ(塔廟)が造られるべきである。 それは、どんな理由によってか? 地上のその場所は、実にすべての如来たちの覚り(菩提)の座であると知られるべきであるからだ。また、地上のその場所において、正しく完全に覚った尊敬されるべきすべての如来たちが、この上ない正しく完全な覚りを覚られたのであると知られるべきである。また、地上のその場所において、すべての如来たちが、完全なる滅度(涅槃)に入られたのであると、知られるべきである。 |

| クラウド | 「古人」による漢詩や漢文の作品 | 漢文 | 端末日本人、中国人、韓国人・朝鮮人、ベトナム人、他 | ブラウザやアプリ:漢文訓読、字音直読、黙読、音読、朗読、詠唱、歌唱、・・・