- ホーム >

- 研究内容

研究内容

光と相互作用する量子力学的な振動子(オプトメカニクス)や原子集団(物質波)に関する理論研究を行っています。 ある物理系で生じる現象を予測したり、その原理を理解するすることは第一ステップですが、 更にもう一歩進め、このような理解を通して物理系を制御していくアイディアや方法を提唱することを目指しています。力学と量子光学の融合

力学は、物体の運動の時間発展や安定性を扱う、物理の中ではおなじみの学問です。一方、量子光学はレーザーや光の量子性を扱う学問です。光子(光の量子)同士は相互作用しませんが、光と物体は相互作用します。また物体が複数あれば、光子を介して物体同士に相互作用が発生します。このような光と物体の相互作用を利用して物体の力学を調べる学問は、opto-(光を表す接頭語)mechanics(力学)と名付けられる学際的分野となっています。ただし日常的にイメージする力学と異なる点があります。通常「力学」というと頭に描くのは古典力学のことですが、ここでは古典力学だけではなく、量子力学の性質が顔を出すサイズや温度(量子領域)や、古典と量子の中間領域も考えます。量子領域では、単振動している質点が異なるニ地点に同時に位置したりするなど、古典領域ではあり得ない現象に出くわすことになります。また古典力学では「物理量を測定する」という行為は、測定される系に何も影響を及ぼしませんが、量子力学では測定後の系の時間発展に大きな変化をもたらします。

この系はエネルギー散逸や注入のある力学系なので、外界からの雑音にも量子力学の交換関係や、測定の反動などをきちんと取り込んで量子領域での奇妙で多彩な力学現象を明らかにすることが理論研究での第一目標です。さらに、量子領域特有の測定の反動も考慮に入れて、系の力学現象の仕組みがきちんと理解できれば、現代科学で測定することができる長さや非常に弱い力の限界精度を打ち破ることにもつながるかもしれません。

原子の振動子

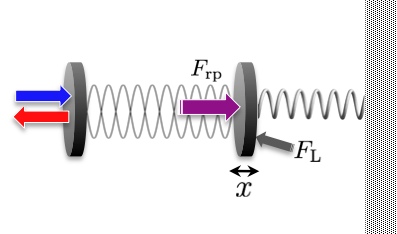

実験で具体的に用いられる「物体」の代表例は、右図のような調和振動をする光共振器のミラーです。左のミラーから入射される光が共振器の内部で増幅されると、右のミラーには、外界からの乱雑な力(ランジュバン力)に加えて、光の放射圧と呼ばれる力がかかります。入射する光の振動数を調整することにより、非常に精度よくミラーの振動を止めたり(冷却)増幅させたり(加熱)できることが実験で証明されています。

実験で具体的に用いられる「物体」の代表例は、右図のような調和振動をする光共振器のミラーです。左のミラーから入射される光が共振器の内部で増幅されると、右のミラーには、外界からの乱雑な力(ランジュバン力)に加えて、光の放射圧と呼ばれる力がかかります。入射する光の振動数を調整することにより、非常に精度よくミラーの振動を止めたり(冷却)増幅させたり(加熱)できることが実験で証明されています。

調和振動する物体には、振動数の低いものでは重力波検出干渉計から、振動数の高いものでは浮遊する微小球体などがあり、物体に応じて様々な波長の電磁波との組み合わせで実験が行われます。その中には原子や極低温原子集団も含まれますが、原子はミラーなどの巨視的な物質の重心運動と異なり、量子力学の定式化がより明瞭であるという利点があるため、当研究室では原子を用いたオプトメカニクスの研究研究も行っています。

特に低温の原子集団では、運動状態を考慮するとき量子統計性を考慮することが重要です。現在は縮退フェルミ気体を対象として、光と原子集団運動の量子ダイナミクスや、フェルミ粒子からなる複合ボソンに特有の性質を探求しています。

物質の波とは

量子力学によれば電子や光子は粒子性と波動性の両方を持っています。原子も例外ではなく、ド・ブロイ波長と呼ばれる、温度の-1/2乗に比例する波長を持つ波です。そのため原子を冷やしていくと、粒子性よりも波動性が前面に現れ、原子の量子統計性によって全く異なる振る舞いをするようになります。実験では主に中性原子気体をレーザーを組み合わせた手法で冷やすことで、ボース凝縮温度やフェルミ縮退温度以下まで冷却し、更に気体のパラメータ(粒子間の相互作用、空間次元、ポテンシャルの形状、等々)を意図的にコントロールすることができます。量子多体論・統計物理の試験舞台

光と異なり、原子はそれ同士で相互作用します。物性物理の理論研究では、実在する粒子間の相互作用や散逸などを全てを正確に微視的に取り入れて計算することが実質的には無理であることが多いので、しばしば模型や近似に頼って多体系の性質を調べることになります。しかい量子縮退温度未満まで冷却された原子気体の系における実験制御技術のおかげで、模型や思考実験に程近い状況を実際に作り出せます。このような利点を活かして、当研究室では多体系の位相やコヒーレンスなど、量子流体において要となる(がよくわかっていない)概念を、微視的に理解することを目指しています。光で物質波を制御

原子に光をあてると、光子の吸収・放出に伴って原子の内部状態が変化するだけではなく、原子と光子の運動量保存によって原子の運動状態も変化します。これらの内的・外的な原子と光の相互作用をうまく組み合わせることで、原子の運動状態をコントロールする手法を考察しています。

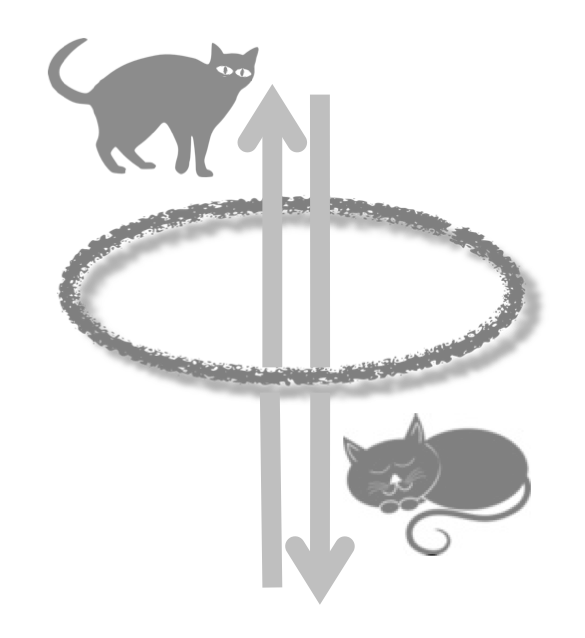

原子に光をあてると、光子の吸収・放出に伴って原子の内部状態が変化するだけではなく、原子と光子の運動量保存によって原子の運動状態も変化します。これらの内的・外的な原子と光の相互作用をうまく組み合わせることで、原子の運動状態をコントロールする手法を考察しています。 近年は特に、光の中でも軌道角運動量を担うレーザー(ラゲール・ガウス光)を使って、反対方向に回転する原子気体の量子力学的な重ねあわせ状態という、古典力学では存在しない状態を生成する方法を調べています。このような非古典的な状態は次世代計算機のビットの単位として用いることができると期待されています。

Q. 研究テーマはどうやって決める?

A. 現時点で自分が一番面白いと思うことは何かをまず考えてみてください。研究内容のページに書かれていないことでも、関連しそうなことで面白いと思うことがあれば何でも結構です。また、後に興味対象が変化したとしても、大学院に進学するとき、或いは修士号を取得した後にでも、分野を変更したり、実験系に変更するということも可能なので、現在の自分の興味に従うと良いと思います。どのようなことに興味があるか、それに関連してどんなことができるかを話し合った上でテーマを決めていく予定です。何人かで1つのテーマを分担して行うこともあります。

Q. 理論系と実験系はどう違う?

A. 理論系の研究室では「研究室に特定の装置や物質が無いためにこの研究はできない」ということはありません。むしろ特定の系や物質によらないような普遍的な原理や概念を見出すことに重きがおかれるので、興味があることにいろいろ取り組んでいくことができます。しかし手を動かせば必ず成果が出るというものではなく、日々の進み具合は目に見えにくいため、失敗にめげないしぶとさが必要だと思います。

Q. ゼミはどのように進める?

A. テーマに関連する分野(後述)の基礎的な教科書と、原著論文を輪読していく予定です。テーマが明確に定まっている人は毎週、進捗状況を発表してもらいます。ゼミは違うテーマをしている場合でも基本全員参加とします。これらの他にも、学内外での自主ゼミや勉強会などを通じて視野を広げていくことをおすすめします。

Q. どんなことを勉強する必要がある?

A. 研究内容はおおまかには量子光学・物性論・量子基礎論に分類されるので、まずはこれらの分野の基礎的な教科書に書かれている内容を勉強する必要があります。特にオプトメカニクス関連のテーマの場合には、共振器電気力学、量子ノイズ、測定論、開放量子系、非平衡系の理論を、一方、物質波関連のテーマの場合には、固体物性論、多体理論、光と原子の相互作用などが中心となります。また、計算機(プログラミング、代数計算ソフト、グラフ描画など)は、道具として使えると大変有利です。

Q. 研究道具は?

A. 「紙」と「ペン」と「計算機」だけです。これらの道具を動かすためには「アイディア」と「人との議論」と「(そこそこの量の)情報」が不可欠です。

原著論文

"Low-energy scattering of ultracold atoms by a dielectric nanosphere"

T. Yamaguchi, D. Akamatsu, R. Kanamoto

Physical Review Research 3, 043214 (2021)-

"Requirements for fault-tolerant quantum computation with cavity-QED-based atom-atom gates mediated by a photon with a finite pulse length"

Rui Asaoka, Yuuki Tokunaga, Rina Kanamoto, Hayato Goto, Takao Aoki

Physical Review A 104, 043702 (2021) "Oscillation collapse in coupled quantum van der Pol oscillators"

Kenta Ishibashi and Rina Kanamoto

Physical Review E 96, 052210 (2017)

末永晃理、宇津木健、浅岡類、徳永裕己、金本理奈、青木隆朗「散逸下の共振器光子を介した断熱転写の時間的制約」 (日本物理学会第77回年次大会、オンライン、2022年、15pE11-1)

末永晃理、宇津木健、浅岡類、徳永裕己、金本理奈、青木隆朗「散逸条件下における共振器光子を介した断熱転写の時間的制約」 (量子情報技術研究会(QIT)、2021年)

末永晃理、宇津木健、浅岡類、徳永裕己、金本理奈、青木隆朗「共振器を介した断熱転写の共振器長依存性」 (日本物理学会第76回年次大会、オンライン、2021年、14pA2-8)

Rui Asaoka, Yuuki Tokunaga, Rina Kanamoto, Hayato Goto, Kazuki Koshino, Takao Aoki、"Suitable fault-tolerant schemes for cavity-QED based quantum computation" (CLEO Pacific Rim, 2020)

浅岡類、徳永裕己、金本理奈、後藤隼人、越野和樹、青木隆朗「キャビティQEDに基づく受動的光子間ゲートの最適化」 (日本物理学会2019年秋季大会、岐阜大学、2019年、10pK12-1)

山口孝明、金本理奈、赤松大輔「誘電体ナノ球による冷却原子の量子反射」 (日本物理学会第74回年次大会、九州大学、2019年、15pK404-10)

浅岡類、後藤隼人、徳永裕己、金本理奈、青木隆朗「共振器QEDに基づく量子ゲートのパラメータ最適化」 (日本物理学会第74回年次大会、九州大学、2019年、14aK304-4)

R. Asaoka, R. Kanamoto, Y. Tokunaga, and T. Aoki, "Optimal condition for a cavity QED-based quantum gate" (APS March Meeting 2019)

R. Asaoka, R. Kanamoto, Y. Tokunaga, and T. Aoki, "Optimal condition for a cavity QED-based quantum gate" (The 26th International Conference on Atomic Physics, Barcelona, 2018)

石橋健太、金本理奈「低励起領域に於ける自律振動子集団の振幅ダイナミクス」(日本物理学会2017年秋季大会、岩手大学、23aA19-2)

石橋健太、濱崎雅哉、金本理奈「マルチモード振動子の量子同期」(日本物理学会2016年秋季大会、金沢大学、14pKH-10)

K. Ishibashi, M. Hamasaki, and R. Kanamoto "Synchronization of mechanical oscillators in the quantum regime" (Quantum Dyncamics: From Algorithms to Applications, Greifswald, September 2016)

石橋健太、濱崎雅哉、金本理奈「量子領域に於けるvan der Pol 振動子の同期現象」(日本物理学会第71回年次大会、東北学院大学、2016年、22aBJ-12)

阿部翔平、金本理奈「スピン軌道相互作用をもつBECのJosephson効果」(日本物理学会第71回年次大会、東北学院大学、2016年、19pBK-14)