step05 事例発表(ケーススタディ)の資料作成

この講座の目標は、情報システムの概要を理解してもらうとともに、具体的な情報システムについて調べて発表できるスキルを養うことである。このstepでは、各自が行う情報システムの事例発表(ケーススタディ)の方法について解説する。

情報システムの一般形式

step01のイントロダクションで述べたように、情報システムの定義はあいまいであり、しかも世の中には多種多様なかたちの情報システムが存在する。したがって、その共通部分を取り出して一般形式とするのは、なかなか困難なのであるが、皆さんが事例発表をするにも、調べた情報を整理するために最低限の枠組みは必要だろう。

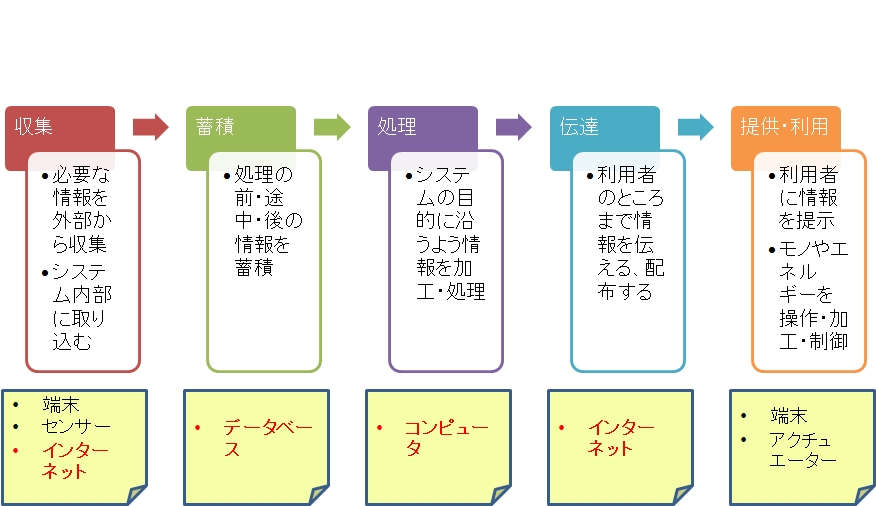

図5-1に、情報システムの一般形式を図示する。

図中の各ステップは、システムが扱う情報の流れに沿った工程とも考えられる。それぞれについて、補足説明をする。

- 情報の収集

- まず、主として情報を処理するシステムである以上、必要な情報はシステムの外部から取り入れなくてはならない。情報は世界に遍在しており、そのうちシステムの目的に適うものだけが選択的にシステム内部に取り込まれる。Webの掲示板システムのように、利用者が情報を提供することもあれば、センサーなどの機器によって自動的に取り込まれることもある。高度な製造管理システムのように、純粋に情報だけを処理するシステムでない場合は、原材料や部品などの物質や、製造に必要なエネルギーも取り込むけれど、情報システムという観点からそれらは無視することにする。

- 情報の蓄積

- システムに取り入れた情報は即座に使われるとは限らず、むしろ一定期間にわたって保存・蓄積する場合がほとんどである。そのためのキーテクノロジーがデータベースと呼ばれるソフトウェアである。データベース自体もソフトウェアシステムであるから、言い換えれば、多くの情報システムはサブシステムとしてデータベースを内包しているということである。※1

- 情報の処理

- 収集した情報や、以前に収集して蓄積されていた情報を元に、コンピューターが処理を行い、利用者に提供する情報やシステムが利用する情報を作り出す。

- 情報の伝達

- 処理された情報を、実際にそれを利用する人々へと届ける。たとえば、交通渋滞の情報を運転者に届けるためには、VICSという(サブ)システムが利用されている。工業生産や農業生産に関わるシステム、パーソナル情報システムなどでは、このフェーズはあまり目立たないかもしれない(処理と利用が近いところで行われるので)。

- 情報の提供・利用

- 提供・利用と2通りに書き分けたのは、情報だけを処理する純粋な情報処理システムと、モノやエネルギーも扱う情報システムの区別を想定したからである。たとえば、Webの検索システムは、検索結果ページという情報をWebページの形式で利用者に提供する。スマートグリッドという情報システムは、地域毎の電力の需要と供給の情報を元に、最適な配分計画を立て、その情報を利用して地域間で送電を行う。

1 このように、ソフトウェアや情報システムは、いくつものサブシステムの階層からなっていることが多い。あるシステムに内包される複数のサブシステム間には、上位・下位・兄弟などの相互関係が成り立ちうる。

この図に挙げた、情報システムの5つの要素の内、伝達を除いた4つは、個人が知的生産活動を行うときの4フェーズの活動と、それぞれ対応している。たとえば、授業の課題として特定のテーマを決め、インターネットを利用して調査を行い、その結果をプレゼンする場合を考えて見ればわかる。つまり、知的生産活動を行う個人は、インプットとアウトプットを伴うある種の情報システムだと見なせるわけである。次回からの講座で、皆さんには具体的な情報システムを1つ選んで事例発表をしてもらうのだが、そのための手順もこのようになるだろう。

情報システムの3大要素、すなわち

- コンピュータ

- インターネット

- データベース

事例発表資料の作り方

各自が行う事例発表のタイムテーブルなどはstep01のイントロダクションで述べた通りである。要約すると、

- 1回の講座で2テーマ

- 1人1テーマを発表(履修者数による)

- 発表時間20分、質疑応答5分(これを「20/5の発表」と呼ぶことがある)

発表資料のテンプレート(PowerPointファイル)を用意したので、ダウンロードして利用してもらいたい。図1で解説した、情報システムの4要素に沿った形で作られている。

多くの人は、Web上で取材して資料をまとめるだろうが、その際、システム全体を描いた図を必ず入れてもらいたい。PowerPointなどを使って自分で描いてもよいが、大抵の場合、そうした図がすでにあるはずだ。画像検索などを活用すること。※2

2 Webサイトに掲載されている図や写真には、通常、著作権や肖像権があるが、皆さんの発表資料はこの講座の外には出さないので、気にしなくてもよい。

ここに挙げたのはテンプレートであり、プレゼンに含めるべき必須の要素を示したに過ぎない。各自、自由に拡充してよいが、発表時間(15分)との兼ね合いを考えること。

プレゼンにあたっての注意

- まず何よりも、自分が選んだ情報システムの良さを、クラスの皆にアピールするつもりでプレゼンすること。

- このクラスの中では、自分が一番、この情報システムについては詳しいのだから、ある程度の質問には答えられるように準備すること。当然来そうな質問が想定できる場合もあるから、それに答えるにはある程度の理論武装が必要だろう。

- プレゼンの後のディスカッションに題材を提供するため、クラスの皆に向けた質問(クイズ)を2、3用意するとよい。もちろん、明日はわが身なのだから、クイズやディスカッションには積極的に参加してほしい。

事例発表に役立つ参考サイト集

システムインテグレータ(SI)などの企業にとっては、自社が開発した情報システムを広く紹介することで技術力をアピールでき、さらなる受注につなげる可能性もあるので、守秘義務などに抵触しない範囲で、積極的にシステム事例を紹介している。これらは皆さんの事例発表に対する情報源として役立つ。

ただし、慣れていないと、どこを探したらよいか分からないといった事態にもなる。そこで、ここでは情報システム全般、または各分野ごとのシステム事例を探しやすいウェブサイトを集め、サイト集として掲載する。

このサイト集の作成にあたり、

- 2018年度のTA・高橋さん

- 2019年度のTA・加藤さん

全般的な事例検索

- 導入事例やシステム構築例((株)日立ソリューションズ)

- ユーザー導入事例((株)日立システムズ)

- 情報システム事例紹介((株)キヤノンITソリューションズ)

- 情報システム事例紹介(東芝情報システム(株))

- 情報システム事例紹介(NTTデータ(株))

- COMWARE PLUS 導入事例(NTTコムウェア(株))

- 情報システム事例・レポート(伊藤忠テクノソリューションズ(株))

- クラウドビジネスの拡充事例(SCSK(株))

- ユーザー事例(新日鉄住金ソリューションズ(株))

- 情報システム導入事例(コベルコシステム(株))

- システム運用・導入事例(日本オフィス・システム(株))

- システム保守・運用サービス導入事例(インフォテック・サービス(株))

- 導入事例(TIS(株))

- 導入事例(ソフトバンク・テクノロジー(SBT)(株))

- 導入事例(テクバン(株))

教育

- 教育機関向けソリューション/クラウドERP(NetSuite(株))

- 教育システム導入事例(NTT東日本(株))

- ソリューション事例/業務効率化事例((株)エム・システム)

- 導入事例 システム効率化(富士通(株))

社会インフラ

- INTERCOMMUNITY21共通シリーズ 基盤ソリューション(富士通(株))

- 社会インフラソリューション事例紹介(日本コンピュータシステム(株))

- 社会インフラコントロールシステム:Hitachi Field Navigator(日立(株))

- 社会インフラ・公共ソリューション((株)アウトソーシングテクノロジー)

人工知能(AI)

- 取り扱いプロダクト((株)FRONTEO)

- 報道発表:人工知能を活用したタクシー乗車需要予測サービス「AIタクシー」(NTTドコモ(株))

- 人工知能(AI)の導入事例・実績(ブレインパッド(株))

- AI HUBプラットフォーム(アクセンチュア(株))

- AI事業(エクスウェア(株))

経済・流通・金融

- 経済産業省:官公庁向けソリューション(日立(株))

- 公共ソリューション事業((株)ゼンリン)

- 流通卸売業向け販売管理システム(東芝ソリューション販売(株))

- 流通業の導入事例(富士通(株))

- 金融ソリューション:(株)常陽銀行事例(日立(株))

- 金融ソリューション・サービス(NEC(株))

農業生産

- 農山漁村におけるIT活用事例(農林水産省)

- 平成26年版 情報通信白書:農業におけるICT活用事例(総務省)

- JAグループ様向け農業ソリューション(富士通(株))

- 農業向けAI・IoTソリューション((株)オプティム)

- 農業ソリューション:事業・製品((株)クボタ)

仮想現実(VR)・エンタメ

- 没入型VRシステム導入事例:汎用可視化ソフトウェア(サイバネット(株))

- 没入型VRシステム HoloStageを使った「π-CAVE (パイ・ケイブ)」(クリスティ・デジタル・システムズ(株))

- アマゾン ウェブ サービス(AWS)とは?(アマゾン・ジャパン(株))

- 国内のお客様の導入事例 Powered by AWS クラウド(アマゾン・ジャパン(株))

- メディア・エンタメ業界におけるWEBCAS導入事例((株)エイジア)

- 導入事例(NHNテコラス(株))

工業生産・物流

- 「見える化」からはじめよう!工場のIoT化 導入事例(沖電気工業(株))

- 業種別導入事例(日立物流ソフトウェア(株))

- IoT活用事例:工場向け工作機械の死活監視(UPR(株))

- 物流ソリューション(トヨタL&F(株))

パーソナル(個人の知的生産活動)

- ダイキン工業とNEC、AI/IoTで「知的生産性を高める空間の技術」を共同開発へ(@IT誌)

- 改善実践事例(経済産業省)

- IoTポータル活用事例(KDDI(株))

- 事例紹介(NECパーソナルプロダクツ(株))

- FUJITSU Cloud Service S5 導入事例(富士通(株))

交通

航空と宇宙

- 航空:飛行情報管理システム(FACE)の概要(国土交通省)

- 宇宙システムの概念検討およびシステム技術の研究(JAXA)

- 導入事例:グローバル情報ソリューション IHS社製品(サイバネット(株))

- 航空宇宙分野事例紹介((株)エンプレス・ソフトウェア・ジャパン)

- 事業を知る:航空宇宙事業(日機装(株))