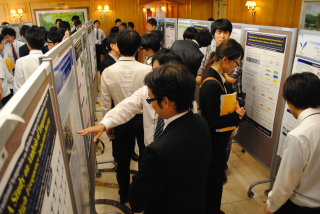

2013年度は従来のプログラムをさらに発展させ,特に国際感覚の涵養に重点を置いた「国際感覚を備えたものつくり工学人材育成プログラム」を実施する.このプログラムにおいて,国際会議における研究発表能力の育成を目的として,Practical training of technical writing and presentation (仮名称)と題した実習科目の設置を検討する.この科目の詳細については「研究科・専攻の教育課程」の項で述べるが,国際交流シンポジウムISMAIにおける発表を単位修得条件の一つとするという特徴がある.これは,申請プログラムの活動を通し,学生に単位を付与することを想定した取り組みであるといえる.

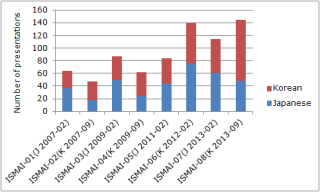

併せて,国際会議における発表件数の増加を図る取り組みを実施する.具体的には,国際交流シンポジウムISMAI開催時期の前倒しや,本教育プログラムによる国際会議への学生派遣を検討する.前述した実習科目による指導と連携を図り,機械工学専攻博士前期課程および後期課程の学生による国際会議発表の件数を,3年間で50%増やすことを目標とする.国際会議での発表という国際感覚を磨くうえでまたとない機会をより多くの学生に提供するとともに,本学の海外に対する研究発信力を高めることを狙いとする.

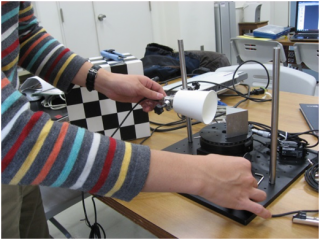

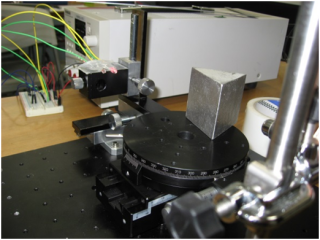

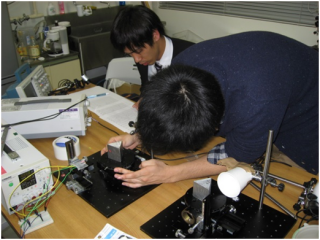

また,従来実施していた先端ものつくり実習および国内交流活動についても継続して活動を行う.国内交流活動については,産学交流プログラム,シンポジウムなどへの参加を通して,社会性やコミュニケーション能力を高める機会を提供する.これらのイベントにおいて,学生が主体的に企画・運営を行う経験を持たせ,プロジェクトの企画遂行能力を養う.また,長期インターンシップや留学などにより,異なる分野や環境においても問題解決を遂行できる学際領域横断能力を養成し,高度な専門性,広範な機械工学の知識,豊かな社会性や倫理観を持ち,リーダーシップとマネジメント力を備えたグローバルな人材を育成する.