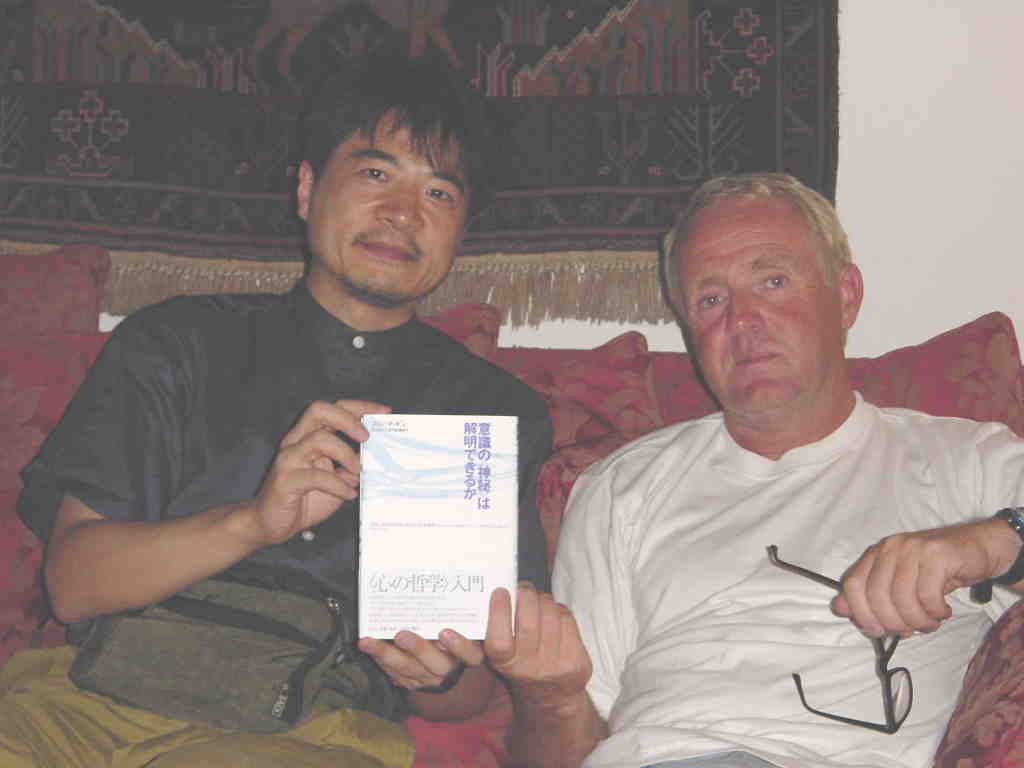

本書の著者コリン・マッギンColin McGinnは、心の哲学と分析哲学を専門とするイギリス出身(一九五○年生まれ)の哲学者であり、現在、米国ニュージャージー州のラトガース大学教授をつとめている。彼は、いわゆる「哲学者」の風貌とは異なり、科学ジャーナリストのジョン・ホーガン(『科学の終焉』、竹内薫訳、徳間書店、原著一九九六年)の言葉を借りれば、突き出した顎と薄いブルーの眼をした「アンソニー・ホプキンスの弟」のような若々しく引き締まった身体をもつ気鋭の論客である。

巻末の著作リストにあるように、マッギンはこれまでに多くの著書を刊行している。本書のテーマとなった独自の概念を最初に提起した、一九八九年の論文「心身問題は解決できるか」を収録する『意識の問題』(著作リストの5)、心の哲学の入門書としてしばしば引用される『心の性質』(1)や『心的内容』(4)、クリプキのウィトゲンシュタイン解釈を批判した『ウィトゲンシュタインの意味論』(3)などの著書が知られている。また、『スペース・トラップ』(7)というSFも手がけており、SF作家としての造詣の深さも本書の随所に現れている。マッギンの著作群のなかでは、分析哲学分野の著作(3)のみが邦訳(邦題『ウィトゲンシュタインの言語論: クリプキに抗して』、植木哲也・塚原典央・野矢茂樹訳、勁草書房)されているにすぎず、心の哲学関係の著書は、その名声と話題性にもかかわらず、これまで邦訳されてこなかった。こんななかで本書(原題『神秘の炎』、12)は、意識の起源や心身問題に対するマッギンの立場を解説したものであり、心の哲学におけるマッギンの主張を一望してとらえるには最適な著作である。

まえがきに記されているように、本書は専門家に向けてではなく、心にまつわる問題に関心をもつ幅広い読者に向けて執筆されている。マッギンの著述スタイルは、読者の想像力を刺激する巧みなアナロジーを随所に織りこみながら読み手に問いを投げかけて思考をうながし、そして自身の見解を説明するというものである。機知にとんだ文章を読み進めていると、自分自身の頭で多くの哲学者を悩ましつづけてきた難問を考えるよういざなわれ、知らず知らずのうちに心の哲学のさまざまなトピックを理解できるようになっている。それではここで少々、各章の内容をふりかえってみよう。

第1章でマッギンは、昏睡状態から目覚めて意識を回復する場面を想像させ、感覚をもち意識経験をもつという、私たちの「疑いえない事実」に注意を喚起する。そして、現在までの生物体や脳にまつわる科学的研究に触れ、それらの探究が意識の実感の追求からは遠く乖離している様子を明らかにする。ここから読者は、「意識とは何か」、「心と脳はどのように関連しているか」という、避けがたい問題の考察へといざなわれる。しかし、伝統的な諸説ではとても満足できない。はじめに唯物論が、次に二元論がしりぞけられる。白黒部屋の思考実験や、ゾンビ問題・幽霊問題といったおなじみの議論が、巧みに整理されたかたちで紹介される。第2章でマッギンは、問題を<解決する>こと自体が、私たちの知識や思考のあり方と分離しては議論できない、と断言する。人間の叡智には限りがなくいずれ神のように森羅万象を理解できると思ってきたのは、人間の傲慢であった。近年の心理学、生物学、進化論の成果はむしろ、人間の思考が「生物としての人間」に片寄ったものであり、環境との生態学的な相互作用のなかに閉ざされたものであると示している。ここにきて、鍵となるコグニティブ・クロージャーの概念が提示される。すなわち、意識の問題がこれほどまで難解であるのは、私たちの認知的閉鎖に起因しているというのだ。マッギンはとくに、空間理解や言語理解を実現するために私たちに備わっている「組合せ」的認識のあり方が、逆に意識の問題を解決できなくしているのではないかと、指摘している。

マッギンによると、意識はあくまで自然界を構成する要素である。それでも意識が<神秘>として映るのは、その本質が私たちの認知の構造から外れているからである。内観にもとづいた心の概念(現象学)と、観察にもとづいた脳の概念(生理学)の分断は、両者に共通した本質の部分が、ちょうど私たちの盲点になっているから生じるのである。マッギンはいわゆる「神秘主義者」と誤解されやすいが、超越した存在を認めるものでは決してなく、地に足をつけた「自然主義者」であり、心と脳の関係把握には「中立的一元論」と言えるスタンスをとっている。こうして第3章では、超越した存在を認める諸説をしりぞけ、汎心論と自説の関係を明確にしている。つづく第4章では独自の空間論が展開される。意識の<非空間性>を明らかにしたうえで、物理的空間がビッグバン以降に拡大してきた歴史に対して非空間的意識の発生を位置づけていくという、壮大な試みである。マッギンは、ビッグバン以前の前空間的な特性が現在までも保存されており、それを脳が意識へと変換したのだとか、さらには、私たちの空間概念は片寄っており、私たちの知らない真の空間概念においては、意識もそのなかに含まれるにちがいないと論じる。一見、SF作家のような大胆な発想に見えるが、宇宙物理学者のロジャー・ペンローズが『皇帝の新しい心』(みすず書房、原著一九八九年)のなかで展開した議論に通じるところがある。ペンローズは、ビッグバンで重要な働きをした重力が、量子過程を通して意識の実現に寄与していると主張している。マッギンが言うように、「宇宙物理学」も「心の哲学」も同じ「自然哲学」の土俵のうえにあることが実感される。

第4章が、「物理的空間における脳」から意識への接近であるとすると、第5章は、「内観における意識感覚」から脳への接近である。ここでは、意識には隠れた構造があり、それが内観に対して閉ざされているという議論が展開される。さらに意識だけでなく、私たちが自己と呼ぶものについても同様な構図が成立しており、自由意志の問題や脳死の問題も最終的には、コグニティブ・クロージャーへと収斂していくのである。第6章では、意識をもつ機械が実現可能かという問題が扱われる。マッギンは、心の計算論的モデルもチューリングテストもその問題の追求には不適当であるとしたのち、その問題は結局のところ、「脳はいかにして意識をもちえるか」という問題にほかならないと示していく。さらに「他者に心があるか」という問題とあいまって、再びさまざまな懸案の問題がコグニティブ・クロージャーへと収斂していく。

以上の議論をふまえて第7章では、哲学のなかに意識の問題が位置づけられる。これまでの思想史をふりかえると、自然に関する哲学的営みのうちで、私たちの認知の形態に合致するものだけが科学として成立してきたと言える。その結果、意識の問題は難問として哲学のなかに取り残されたのだ。マッギンは、そうしたコグニティブ・クロージャーを指摘する一方で、問題解決のかたちをも模索する。ここで注目されるのは遺伝子である。私たちの遺伝子は脳を形成し、意識をもつ動物や人間を安定的に生成している。すなわち遺伝子は、意識の本質を実践的に理解している「哲学者」であると言ってもよい。私たちにもまた、遺伝子工学の力を借りて、意識の本質を理解可能にする道が残されている。けれどもそれには、人間としての通常の生活を犠牲にする覚悟が必要だとなる。かつて、生物学者のリチャード・ドーキンスは、『利己的な遺伝子』(紀伊国屋書店、原著一九七六年)のなかで、私たちはあたかも「遺伝子の乗り物」のようだと、生物個体と遺伝子との関係を的確に表現した。意識の本質についてもまた、マッギンによって遺伝子中心の視点がさらに深められたと言えよう。

マッギンのコグニティブ・クロージャー説は、自然主義の立場に立つ哲学者や意識研究者の間でも論議の的となっており、この辺の動向は目が離せない。認知哲学者のダニエル・デネットは、意識を自然界に位置づけようとする点や、進化論的アプローチをよしとする点ではマッギンと同様の立場にあるものの、『解明される意識』(青土社、原著一九九一年)のなかでマッギンを、チョムスキーにはじまリフォーダーが支持した認知的不可知論を声高に論じる哲学者とみなしている。また『ダーウィンの危険な思想』(青土社、原著一九九五年)のなかでデネットは、ネコにとって認知的に閉じられていることが、類人猿には可能であり、類人猿にとって認知的に閉じられていることが人間には開かれている、だから人間にも同様に認知的限界があるはずだ、というマッギンの議論に対して次のように反論する。人間は意識を説明するという問題の意味を、その難しさが分かるほどに理解しているが、ネコや類人猿にとって問題の意味は理解できるがその解答を理解できないという例をマッギンは示しておらず、それゆえこの説明はコグニティブ・クロージャーの存在を証明するものではないとしている。しかし、そうは言ってもデネットは、認知的閉鎖はどこにもないと主張しているわけではない。彼は、人間が大枠として生態学的に片寄っている存在であることは認めているのである。マッギンが本書で述べているように、難問に行きあたったならば「認知的限界にきてやしないか」と考えてみる必要があることは、彼でも否めないだろう。

このようにコグニティブ・クロージャーは、肯定論・否定論入り乱れて、活発な議論を巻き起こしている。ほかにたとえば、オーウェン・フラナガンの『心の科学』(MITプレス、一九九一年)なかでは、マッギンはネーゲルと並ぶ<新しい神秘主義者>となっている。心は物質とは異なるものであり意識の本質は神秘なのだと主張するマッギンは、デカルト主義の復活をはかる現代の代表的不可知論者とされているのである。わが国では中才敏郎が、『心と知識』(勁草書房、一九九七年)のなかでマッギンを、意識の説明に物質の説明に求められるよりはるかに高い基準をもうけ、脳の説明に所与としての意識は頭から関係ないと排除してしまっている、と批判している。また信原幸弘は「心の哲学と認知科学」(『現代思想7――分析哲学とプラグマティズム』所収、岩波書店、一九九四年)のなかで、脳が意識を生成するとした点でマッギンは自然主義の立場をとっているが、意識と脳の間にあるはずの隠された構造を人間が知ることはできないとしたために、意識的体験をもつという感覚質(クオリア)の問題を人間の知性では自然のなかに位置づけることができず、真の自然主義者にとっては満足できないものとなっている、と指摘している。マッギンの不可知論の議論は、ことの性質上、自然主義の周縁で「コウモリ」のように扱われることが多い。けれども、歴史が示すように、そうした「周縁」からこそ次の発展が生まれてくるのである。そしてマッギンの主張には、単なる不可知論にとどまることのない議論がひかえているのは、本書で明らかになった通りである。