step01 情報システムとは

なぜ、大学で「情報システム」を学ぶのか

なぜ、大学の授業で、「情報システム」について学ぶのだろう。たとえば将来、システムエンジニア(SE)として情報システムを開発するというなら目的は明確だが、そうではない大半の人にとっての目的はなんだろうか。

社会における重要性

高度情報化社会という言葉が生まれてすでに50年近い。これはもっとも単純な定義によれば、モノやエネルギーより、情報の価値が増している社会をさすが、その動きは今も継続しており、近い将来に止まる兆しもない。これは具体的には、つぎのような現象としてあらわれている。各自、自分の身の周りでなにが起こっているか、考えてみよう。

- 情報関連産業や関連技術が、他の産業・技術部門よりもいちじるしく成長する。

- さまざまな職業、企業、組織、国家の経済的繁栄のために情報技術の活用が重要な鍵となる。

- 政治・文化・教育・日常など、生活のさまざまな側面に情報技術が浸透し、それらを大きく変化させる。

理解のむずかしさ

その一方で、情報システムが、専門でない一般の人々に十分理解されているとはいえず、漠然としたイメージしか持たれていない。そもそも情報システムという言葉自体が難しい。情報もシステムも、はっきりした定義のないあいまいな言葉なのだから当然である。

- 情報

- 意外に感じるかも知れないが、実は情報という言葉には明確な定義がない。情報とは何かを研究する情報学という学問があるくらいで、しかもまだ発展途上である。なにがそれほど難しいのかといえば、情報は生命と無関係には定義できない概念だからである。生命のないところに情報はない。

- システム

- こちらはもっと漠然としている。相互に影響を及ぼしあう要素から構成される、まとまりや仕組みの全体(Wikipediaの定義)という、非常に抽象度の高い概念である。対応する日本語は「系」である。太陽系や生態系、閉じた系などというときの系だ。最低限の前提として、

- システムの内部と外部を分ける境界がある。

- 単なる要素(モノ)の集合ではなく、要素間で何らかの相互作用がある。

- 全体として何らかの特定の動きをする。

複数の要素の集合であり、全体として特定の情報を処理するためのシステム

- 第1世代:恒常性維持システム(ホメオスタシス)

- 第2世代:自己組織化システム

- 第3世代:自己創出的システム(オートポイエーシス)

情報システムとは何か

そう、システムというとき、まずイメージしてほしいのは、私たち自身の生命である。たとえば細胞1つをとっても、そこでは物質処理、エネルギー処理、そして情報処理が常に、巧妙極まる仕組みで行われている。これも広い意味での情報システムであることは間違いない。しかも、生命という全体システムの中に、細胞というサブシステム、その中にさらに無数のサブシステムが入れ籠(nest)状に存在する、非常に複雑なシステムであり、まだ未解明な部分も多い。※1

1 年老いて、死ぬということは、それらのサブシステムがつぎつぎとドミノ倒しのように破綻していき、ついにはシステムとしての一定の動作パターンが維持できなくなることを意味する。

システムを理解するには、その構成要素それぞれを理解することはもちろん、それらが一体となって現れるこのシステムの動作パターンを理解することがより重要になる。

難しさを承知の上で、もう1つ例を挙げると、人間に特有の情報処理を行う私たちの脳は、身体のどの部分にも増して、情報処理に特化したシステムであるといえる。これもまだ未解明な部分が多いが、21世紀に生きる私たちは、いままでに分かっていることの概要くらいは理解したほうがよい。かなりのことが分かってきたからこそ、その成果を(狭い意味での)情報処理に応用する、人工知能(Artificial Intelligence)という技術分野も、いま急速に発展しているのである。

とはいえ、これら生命システムにまでテーマを広げることは、この情報システム論に与えられた時間的リソース(100分×13.5コマ=1,350分)を考えると、とうてい無理である。だからここでは、対象とする情報システムの範囲を、より低レベル、つまり生命ではなく機械を主体としたシステムに限ることにする。この観点に立って、もう一度情報システムを定義しなおすと、

情報処理機械(コンピュータ)を中心として、主として情報処理を行うシステム

とは言え、これでもまだ、十分に対象が絞れたとはいいにくい。前述のように、高度情報化社会が円熟期を迎えて、多少複雑なシステムならなんにでもコンピュータが入るようになってきている。たとえば皆さんの自宅にも、小さなものを含めれば数十~数百ものコンピュータが存在するほどだ。まして、工場での物造りや、土木工事、農業や漁業でも、コンピュータやインターネットは活躍している。そのことがかえって情報システムと単なる機械システムの区別をむずかしくしている。

そこで、主としてという言葉で暗示したように、モノやエネルギーの生産や獲得自体を目的としたシステムも、対象から外すことにしよう。ただ、その場合も、情報処理の方法に独自性があり、それが新たな付加価値になっている場合は、情報システムに含めてよい。たとえば、

- 植物工場

- GPSを利用した耕作システム

- 注文から製造・出荷までを一括して管理する多品種少量生産システム

さらにもう1つ、但し書きをつけるとすれば、純粋に情報処理を行う仕組みであっても、たとえばパソコンやスマホで動作するアプリケーションソフト(アプリ)は、情報システムとは言いがたい。基本的に単独で動作するものであるから、他の要素と有機的なつながりを持ったり、協調してより上位の目的を達成しているのではないからだ。アプリは、システムの構成要素にはなりうるが、それだけでは情報システムとはいえない。

どのように情報システムを学ぶか

もっと明確に定義できればよいのだが、トップダウンな定義は、この辺りが限界である。どこで線引きをしようと、こうした例外がいくらでも出てくるからだ。あとは皆さんと一緒に、情報システムの概要を学び、具体的な個別システムのケーススタディを積み重ねていくことで、自然と情報システムの全体像が見え、皆さんの理解が固まってくることを期待しよう。

この講座を通じて伝えたいのは、つぎの3つの事柄である。これさえできれば、この短い講座の目的は達成できたといってよい。

- 情報システム概論により、社会の至る所で使われている情報システム一般について、基本的に理解してもらう。

- 興味のあるシステムを1つ選び、調査と発表をすることで、具体的な情報システムの広がりと可能性を実感してもらう。こうしたケーススタディを毎年積み重ねていけば、この講座も情報化の流れに追随することができるし、皆さん(やその後輩)に、つねに最新の情報システム事情をお届けすることができるだろう。

- 情報システムは社会を変えることができる。たとえば、スマホやSNS、電子マネーはどれほど社会に影響を与えただろうか。そこで皆さんには、今ある情報システムを超えて、近い将来(たとえば2030年や2050年)に、どのような情報システムがあるとよいか、それが社会をどのように変えてゆくかを、たくましい想像力で描き出し、ディスカッションしてもらいたい。その結果はレポートとしてまとめてもらうが、個人とグループのどちらを単位とするかは、まだ決めていない。

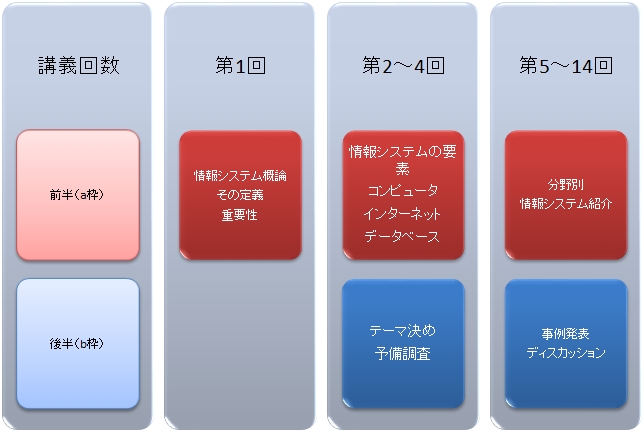

いま行っているこの講義が第1回で、全体のイントロダクションに当たる。

次回からは3回連続で、情報システムを構成する基本的な要素、すなわち

- コンピュータ(情報処理機械)

- インターネット

- データベース

ただし、講義は各コマの前半(a枠)のみである。各コマの後半(b枠)は、各自が行うケーススタディ(情報システムの事例調査)のテーマ決定、調査、発表準備に充ててもらう。各コマの前後半を2分するこのような授業構成はやや変わっているだろうが、情報システムという、ある意味漠然とした、しかも進化発展が著しい対象を講義化するための工夫である。

第5~14回の10コマは、各分野毎の情報システムについて、前半は講義による概説と事例紹介を、後半は皆さんによるその分野の情報システムのケーススタディを発表していただき、あわせて全員によるディスカッションを行う。発表の形式は、授業の履修者数にも左右されるが、今のところ15分程度の発表を2ケースずつ毎回計画している。履修者数によっては2名以上でチームを作ることも検討するが、できれば1人1テーマにしたい。

情報システムの分野については、今年度の講座では、図1-2のような分類を考えている。情報システムはいまや社会のあらゆる分野で活躍しているので、これ以外の分野も考えられる。たとえばバイオ、国防・軍事、法律、マスメディア、情報サービスなど。また、これは、あまり論理的な分類ともいえない。たとえば人工知能や仮想現実は、他の分野の分類軸とは直交する別の軸であり、正確を期するならこの図は2次元のマトリクス表にしなければならない。だが、これはとりあえずの出発点であって、皆さんに発表していただいたケーススタディが蓄積されれば、分野の組み直しもあるだろう。

皆さんは興味のある分野と、具体的な情報システムのケースを1つ選び、調査・発表していただく。発表は各分野の回の後半(b枠・50分)で行ってもらうので、各分野には2名(または2チーム)という定員がある。そのための調整は行うが、基本的には各自の希望を尊重する。こうした調整は第2~4回の後半に行う。平常点、ケーススタディの内容、ディスカッションへの貢献度(参加度)などが、成績評価のポイントとなる。

情報システムについて補足

次回から情報システムの主要要素についての解説に入ってしまうので、その前に、情報システム全般についての解説を、もう少ししておこう。

情報システムのその他の構成要素

情報システムの基本要素が、コンピュータ、インターネット、データベースの3つであることは前述した。純粋な情報処理システム、たとえばWeb検索サービスのようなシステムは、これだけで構成できるが、システムによっては、これ以外にさまざまな構成要素を含む場合がある。

たとえばGPS(全地球測位システム)を考えてみよう。これが情報システムの代表的な1つであることは誰しも認めるところだろうが、このシステムが機能するためには3つの基本要素以外に、NAVSTARと呼ばれる人工衛星が約30機と、GPS受信機が必須である。また、農業生産や工業生産に関わる情報システムも、3つの基本要素以外の機械を含む形で構成されている。

このように情報システムの種類によっては、さまざまな種類の機械が必要となり、その種類も多岐にわたるため、あらかじめ分類することはむずかしいが、最終的に情報を処理するコンピュータを情報処理システムの中心と考えれば、これらの機械は以下の2つのカテゴリーに分類できる。これは人間の情報処理を、脳を中心として整理するのに似ている。

- センサー

- 処理するための情報を収集するための機械。GPSの例で言えば、人工衛星および受信機はセンサーである。収集された情報はインターネットや無線を通じてコンピュータに送られる。

- アクチュエーター

- コンピュータからの指令を受けて、何らかの対象物を操作したり、自らが移動したりする機械。たとえば自動運転車の場合、パワーステアリングや、アクセル・ブレーキの自動制御装置は、アクチュエーターである。

情報システムを図解するときには、当然、これらの構成要素も含めなければならない。

基幹系システムと情報系システム

これは企業や組織における、具体的な情報システムの運用に関わる分類で、皆さんには耳慣れない言葉かもしれない。

基幹系システム 【 mission-critical system 】

企業の情報システムのうち、業務内容と直接に関わる販売や在庫管理、財務などを扱うもの。あるいは、単に、業務やサービスの中核となる重要なシステム。

扱うデータの大半は定型的なもので、扱う人間も事務員や発注担当者など操作に慣れている者が多いため、複雑なインターフェースや出力の柔軟性よりも安定性と正確さが要求される。

利用開始後の改良が行われることは少なく、最初から十分な完成度を要求されるシステムである。業務内容に大幅な変更があった場合などを除いて、一度完成されたシステムは長期に渡ってそのまま使われ続けることが多い。

情報系システム 【 informational system 】

企業の情報システムのうち、コミュニケーションや事務処理の効率化や意思決定の支援などのために構築されるシステムのこと。メールやオフィスソフト、グループウェア、データウェアハウスなどが含まれ、業務の中核に直接は関与しないものを指す。これに対し、受発注や入出庫、会計処理、生産管理など企業活動の中心を担うシステムは「基幹系システム」「業務系システム」(金融機関の場合には「勘定系システム」)などと呼ばれる。

(出典:IT用語辞典)

たとえば銀行という企業組織を例にとると、口座管理システムは基幹系システムである。ATMシステムやインターネット・バンキング・システムは、このシステムのサブシステムということになる。

これに対し、同じ銀行内部で使われる人事管理システムや、顧客に各種情報を提供するWebサイトのシステム、スマホアプリと連携したポイント付与システムは、情報系システムである。

また、自動車メーカーであれば、工場での生産管理や部品の発注システムは基幹系システムであり、それ以外が情報系システムということになるだろう。

もっと平たく言えば、基幹系とは、止まるとヤバいシステムであり、情報系とは、止まってもなんとかなるシステムである。

各自が行うケーススタディでは、どちらを選んでもよいが、基幹系システムに関する情報は、インターネットなどにあまり開示されていないので、調査に苦労するかもしれない。企業秘密に直結しているからである。

情報システムの世代

情報システムの歴史自体は、コンピュータ(情報処理機械)が誕生した約75年前まで遡れるだろう。データベースの利用という観点からみた歴史はstep04 データベースで解説するとして、ここではコンピュータ(情報処理機械)とネットワークとの関係性という観点から、最近約50年間にわたる変遷について、簡単に解説する。

- 汎用機による情報システム

- パソコン登場以前の一般的な形式である。大型コンピュータ(メインフレーム)を中心に、専用のネットワークで、端末機(計算機能を持たない入出力機器)を多数つないだ構成で、システムとしての動作(ソフトウェアの実行)はすべてメインフレームの役割だった。1980年代ころには、ミニコンという小型・安価な汎用機も登場したが、基本的な構成は同じであった。

- 経営情報システム(MIS)

- 戦略的情報システム(SIS)

- クライアント・サーバ・システム(C/SS)

- 1980年代になり、パソコンとインターネット(またはそれ以前のLAN)が普及しはじめると、情報システムの構成もそれに合わせて進化した。特定のサービスを受け持つサーバ・コンピュータと、クライアントと呼ばれるパソコンとが協調動作することで、システムとしての動作を実行する。

- データベース・サーバー

- ファイル・サーバー

- Webシステム

- C/SSに期待されたのはコスト削減だったが、システム全体のトータル・コスト(TCO:Total Cost of Ownership)は思ったほど下がらず、その一方で汎用機システムでは実現できたミッション・クリティカルな処理は任せられないなど、デメリットも目立ってきた。そこで、1990年代半ば以降に主流になったのは、パソコン側のWebブラウザと、Webサーバ側に組み込まれたシステムとが協調動作することで、システムとしての動作を実行するWebシステムである。この形式は、予約サイトとか、学内や組織内の情報系システムでよく使われている。C/SSと異なり、クライアント側にはWebブラウザさえあればよいので、アプリのインストールや保守などの手間はかからない。

- シン・クライアント・システム

- Web-DB連携システム

- クラウド・システム

- およそクラウドくらい定義がハッキリしない技術用語は少ない。それこそ雲をつかむようである。実体としてはWebが進化し、以下のようなさまざまな機能を統合したモノである。

- ストレージ(データの記憶)

- 計算(科学技術計算、深層学習、量子コンピューティング)

- 種々のWebサービス(AWS, GWS, RWSなど)

- 認証(人、ソフトウェア)

- SaaS(Software as a Service)

- クラウドによるアプリケーションの提供

- PaaS(Platform as a Service)

- クラウドによる開発環境(プラットフォーム)の提供

- IaaS(Infrastructure as a Service)

- クラウドによる機器(ハードウェア)の提供