step03 実習:単一のテーブルからなるDBの設計

1つのテーブルだけからなるデータベースも、知的生産では有効に活用できることがある。たとえば、step01で例に挙げた京大カードデータベースは、

- 京大カード

- 単語カード

- ポインタ

では、以下の4つのテーマについて、データを格納するテーブルを設計してみよう。テーマは、易しいものからやや難しいものへと並べてある。すなわち、最初の2つはもともと一覧表であるもの、次の1つは表ではあるが一覧表ではないもの、最後の1つは書かれたデータではない現実のモノである。

- 個人用の住所録

- 各自、5人分の個人情報を用意してほしい。昔ならアドレス帳だったが、いまは友人・知人の個人情報はスマホで管理しているだろう。提出課題ではないから、個人情報が流出する心配はない。

住所、氏名、電話番号など、各自で必要と思うフィールドとデータ型を決めて、テーブルを完成させること。 - 蔵書カード

- 各自、5冊分の本の書誌情報を用意してほしい。これも本の奥付をスマホで撮れば手間なしだ。

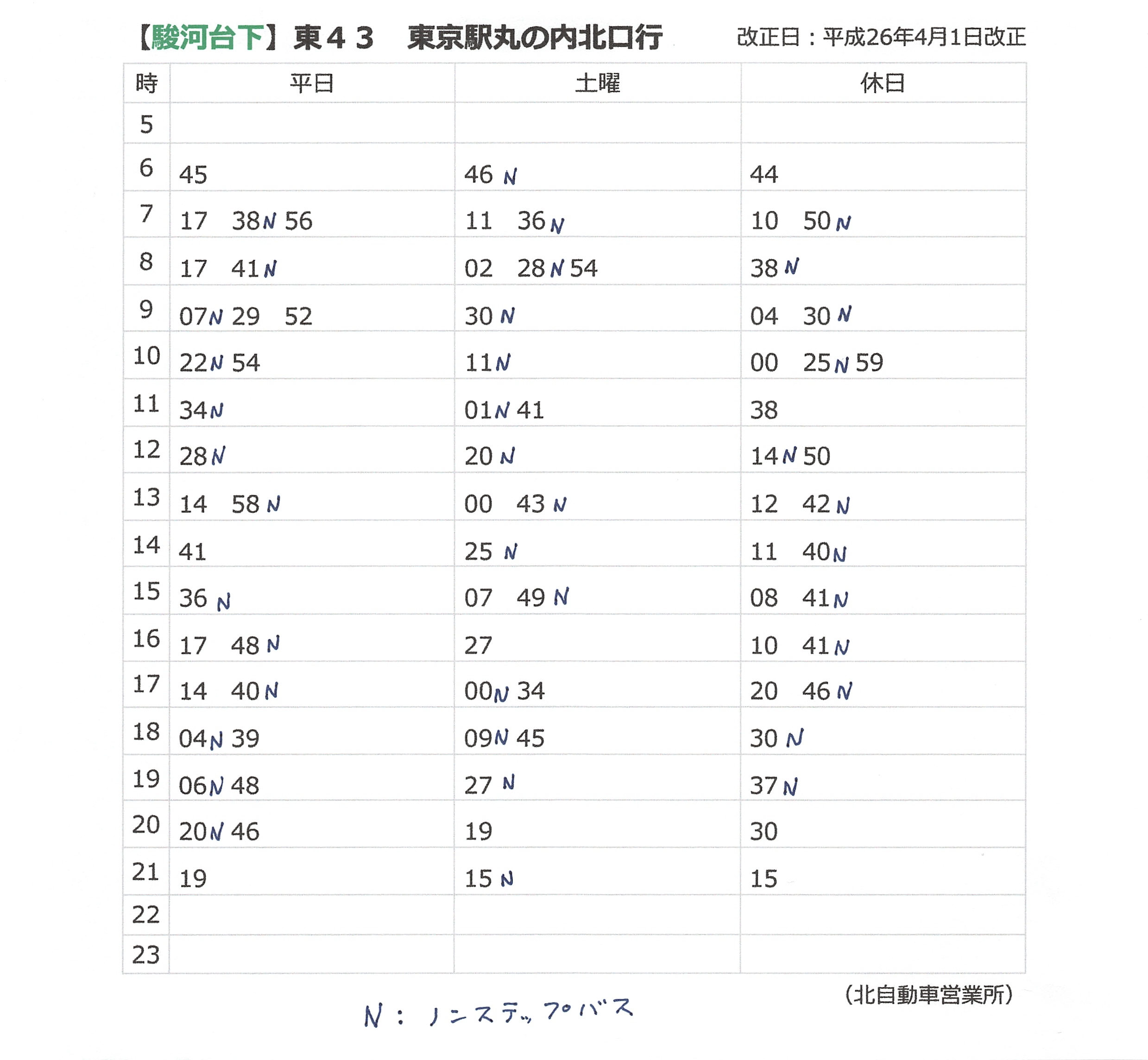

- バスの停留所にある時刻表

- 表現すべきデータを、図3-1に示す。1、2の課題は元データが一覧表(Excel用語でリスト表)であったが、この表は異なる(マトリクス表)ことに注意が必要である。何を1つのレコードとするかは、この場合自明でなく、少なくとも3通りくらいの考え方がある。テーブル設計にも、1台のバスとは何かという哲学的思考が必要なことがよくわかる。

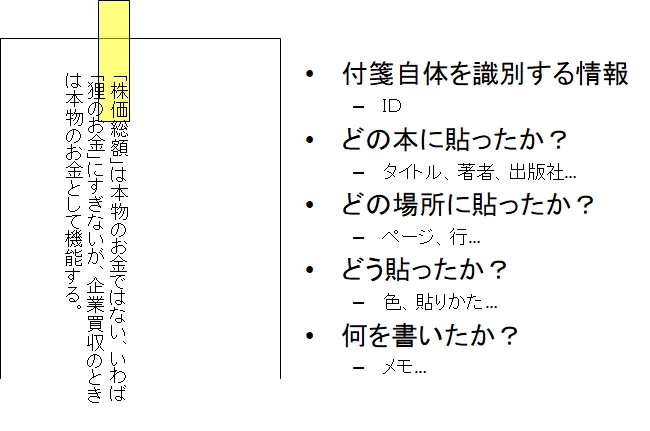

- 付せん 読書中に、気になる箇所を覚えておくために本のページに貼る付せんである。簡単なメモを書くことができる。この課題は元データがモノである。本に貼られた状態の1枚の付せんに、どんな情報が含まれているかを考えることが、テーブル設計の前半になる。図3-2にヒントを示す。