step07 発想法(KJ法)によるアイデアのまとめ方

これまで知的生産の4フェーズの内、加工・処理で使えるICT要素技術は、他のフェーズに比べて非常に少なかった。コンセプトやアイデアはあっても、実用化にはほど遠い使い勝手だったりして、あまり普及していなかった。この講座でも積極的に取りあげてはこなかった。

文章の執筆にはワープロやエディタを使うが、これらは発信・出力フェーズのICTであって、つまり文章のアイディアを発想し、洗練し、推敲するといった、考えることを直接支援してくれるわけではない。だが最近では、ようやくこのフェーズでも、実用になりそうなICTがいくつか登場してきた。たとえば、

- 発想法支援ツール

- アウトラインプロセッサ

- 機械翻訳

- 音声認識

- 文字認識

- 人工知能

文章表現はなぜ難しいか

知的生産活動の最終的なアウトプット(知的生産物)はレポート、論文、著書などのテキスト情報であることがほとんどである。

加工・処理フェーズのICTには、それら文書の内容をスムースに発想し、洗練し、推敲するための支援が求められているのであり、これは書式を整えるためのツールであるワープロの手に余る。すでに書かれたものをどうこうする以前に、まだ文章にならない頭の中のモヤモヤを問題意識ないし課題意識になるまで煮詰め、具体的な文章に変換する、つまり文章表現のためのICTが必要なのだ。

まとまった文章に取り組んだことのある人は同意してくれると思うが、論文、感想文・報告書・小説など、文章の種類によらず、他人にわかりやすい文章で表現することは、ほんとうに難しい。文章を書き慣れていない人は、真っ白な原稿用紙やワープロ画面を前に、頭の中まで真っ白になってしまう。

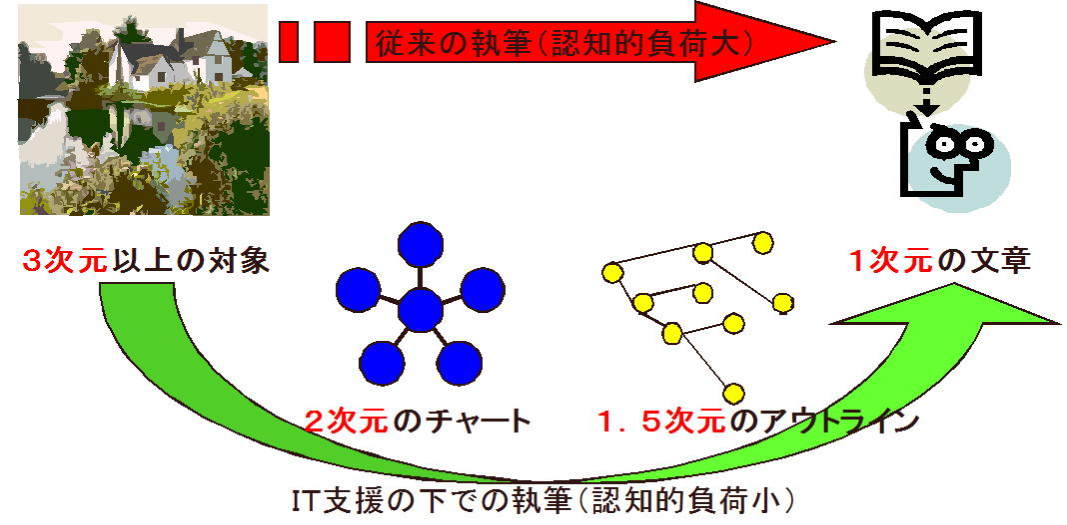

だが、その難しさの本質はどこにあるのだろうか。原因は頭の中でモヤモヤしていることを文章として書き出す作業が、脳に過大な負荷を強いることにあるのだ。その負荷は、アイデアや文章の持つ次元の落差と考えると分かりやすい。次元とは比喩ではない。頭のなかのアイデア(書こうとしていること)は、大脳の神経回路網(ニューラル・ネットワーク)の中で、位相的には2次元、3次元、またはそれ以上の次元数をもっている。図表などは2次元、風景は3次元(視点人物が歩くにつれて変化するならば4次元)だが、頭の中の抽象的なアイデアは、現実の空間に制約されないからだ。

だが、それを最終的に表現するための文章は、1次元の文字や文の連なりにすぎない。そう考えると、文章表現とは形式的には論理の次元を減らすことであり、飛び越えなくてはならない次元の落差が大きいほど、脳にかかる認知的負荷は増大する。

この文章表現=次元変換論は、私だけのオリジナルではなく、下敷きがある。たとえば保坂和志※1は、『書きあぐねている人のための小説入門』(草思社)の中で、小説家としての文章技術向上には、なによりも風景描写をするのがよいとし、優れた、文学的な意味で厳密な風景描写が難しいのは、風景という3次元を文章という1次元に変換する際の脳への負荷が高いからだと書いている。該当箇所を引用する。

小説の読み手が目にするのは文字だけなのに、風景描写を読めば、読み手なりにそこに捕かれた風景を思い浮かべることができる。これは不思議であり、驚くべきことでもあって、小説の書き手もまた、画家が三次元を平面に押し込んだように、三次元の風景を文字に変換しているということで、そこには強引なまでの力が加わっているはずだ。 風景を書くのが難しい理由の本質はここにある。三次元である風景を文字に変換する(押し込める)ということは、別な言い方をすると、視覚という同時に広がる(つまり並列的な)ものを、一本の流れで読まれる文字という直列の形態に変換するということでもある(115ページ)。

1 芥川賞作家、代表作は『プレーンソング』『草の上の朝食』。ただし論理的思考に対する保坂氏と私の意見は異なる。

極論すれば、よい文章は、これまでに書き終えた文章の末端に続くつぎの1語を正確に選び、つぎの1文を適切に組み立てられれば、必ず書けるはずである。だが実際には、そううまくいかない。なぜなら、書こうとする内容(現実世界の風景でも、頭の中のアイデアでも)の、どの部分から、どんな順序で、どんな言葉で表現するかには無限に近い組み合わせがあり、それを決定する定型的手法はないからである。

画面(2次元)や風景(3次元)だけでなく、論文や報告書で表現するような抽象的なアイデアについても同じであることは、何度か経験を積めば納得できるはずだ。

文章表現を支援するICT

では、文章表現のためにICTは何をしてくれるのか。何をすべきなのか。

それは、難しさの根本的原因である次元の落差を、上級者しか飛び降りられない断崖絶壁(ハードランディング)から、初心者でも降りられる連続した段差(ソフトランディング)に変えてやることではないだろうか。上級者向けと初心者向けの登山道が違うのと同じである。つまり、表現したい内容(認知的に高次元)を、2次元や1.5次元の中間的な構造を経て、1次元の文章へソフトランディングさせるICTがあれば、書き手が一度に強いられる認知的な負荷は大幅に少なくなり、初心者でも正確でわかりやすい文章表現ができるはずである。このソフトランディング法のイメージを図7-1に示す。

もちろん、この方法でも、最終的な文章化までに決定しなくてはならない事柄(または選択肢)の総量は変わらない。だが、1度にすべて決めなくてはならないボトルネックをなくし、何ステップかに分けられるのである。

ソフトランディング法の各ステップで使われるICTは、従来からある。

- 発想法支援ツール

- 2次元のツール

- アウトラインエディタ

- 1.5次元のツール

そして、完成した文章以外に、チャートやアウトライン段階のアウトプットが可視化(見える化)された形で残るのも大きなメリットだ。後で文章を改良したり、自分のアイデア自体が進化したときに、チャートやアウトラインを出発点にして効率的に思考できるからである※2。

2 発想法を使ったことのある人なら、過去のチャートが財産になることは直感的に理解できると思う。

発想法支援ツール:2次元のツール

頭の中で混沌としているアイデアを、外に取り出して平面上(紙・画面)に定着するための技法が、発想法と呼ばれる一連のツールである。つまり、ある問題を文章化するにあたって、その論理構造をチャート(図)の形で操作するための手法のことだ。

KJ法、NM法というものから、マインドマップ、ソフトウェア設計で使われるUMLなど、細かく分ければ数百種もあるが、記号の使い方など、細かい約束事が異なるものの、問題(課題)の構造を要素に分け、それらの関係性を図示するという根本はどれも同じである。「発想法」でWeb画像検索をして、自分に合いそうなものを使ってみればよい。

発想法を利用した作業は、以下の手順で行う。これはICT環境以前の、紙上でのやり方だが、パソコンへの応用は容易に推測できよう。

- 最初に、与えられたテーマについて集中して考え、思いついたことをすべて1枚1件の原則でカードに書き出す。たとえば2時間というタイムリミットを設けるとよい。グループの場合はブレインストーミングという。1人なら1人ブレインストーミングだ。この段階ではともかく、そのテーマについて考えていることを細大漏らさずすべてカード上に出し切ることだけを目標にし、他人への批判や、行きすぎた自己反省などはつつしむ。

- つぎに、集まったカードを模造紙などの広い場所に並べて、関連のあるものをグループ化したり、たがいの関係性を矢印で結んで図解してゆく。

どんな規模のチャートを作るのかは、最終的な成果物である文章の長さによって決める。たとえば、A4で1枚、1000~1500字程度のレポートなら、せいぜい12-20枚くらいのカードで十分だ。2~3枚のカードに書かれた内容が、おおむね1段落の文章に相当すると思えばよい。

アウトラインエディタ:1.5次元のツール

2次元のチャート上でアイデアを充分に練れたら、今度はそれを階層状の箇条書き(アウトライン)の形式に変換しよう。この段階で新たなアイデアを追加してはならない。ここで決めるべきことは、

- 階層関係

- 何をメインテーマに、何をサブテーマにするか。

- 順序関係

- 何を先に、何を後から述べるか。

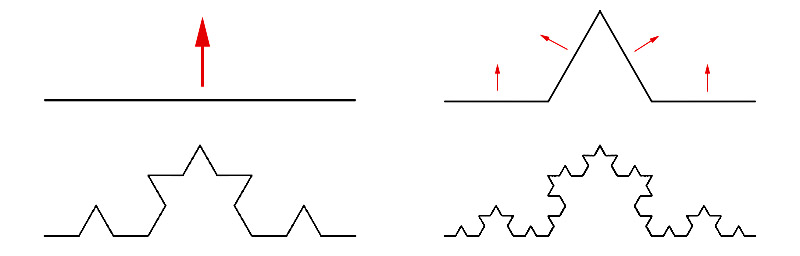

アウトライン形式のことを、なぜ1.5次元と呼ぶのだろう? アウトラインは、章・節・項などを階層的(再帰的)に含んでおり、理論上は無限に細分化できる。その一方で、全体を1次元の列として並べることもできる。これはいわゆるフラクタル構造である(図7-2に例を示す)※3。次元は、典型的には1.5次元である。構造が複雑で親子関係が深くなるほど2に近づき、単純で文章自体に近いものは1に近くなる。

3 フランスの数学者マンデルブロが導入した幾何学的概念。リアス式海岸の複雑な海岸線や、ロマネスコ・ブロッコリーの表面形状など、1次元と2次元の間、2次元と3次元の間、さらに高次元にも同様の例があるとされる。

この段階で利用できるICTは、アウトラインエディタである。アウトラインエディタとは、章、節、項……といった文章の階層構造を、直接操作し、編集できるアプリであり、文章内容の編集に特化したワープロやエディタとは異なる。したがって、ここでは文章の構成のみを考え、具体的な文章編集はワープロに任せた方がよい。専用のアプリ(市販、フリー)のほか、ワープロやエディタに統合されたアウトライン機能でも十分使い物になる。この単元ではMS Wordのアウトライン機能を利用する。最終的な文章化を行うアプリと同じものを利用すれば、転記する手間はいらないからだ。

アウトラインエディタで編集した文書の例『山之口流スーパー書斎術』を挙げるので、アウトラインエディタの操作を試してみること。

統合的な支援ツールは将来課題

ちなみに、このstepでは2次元、1.5次元、1次元の各段階で、3種類のアプリでソフトランディング法を実践した。1.5次元と2次元は同じアプリ(MS Word)を使うことも可能だが、2次元から1.5次元への移行ではデータの書き写しが必要だった。また、いったん次元を下げてしまうと、上位次元での編集には戻れなかった。まだまだ改良の余地が残されている。

各次元をシームレスに統合した単一のツールで、データの連動(どこかの次元上で編集すれば、他次元のデータも自動修正される)が実現できれば極めて便利であり、究極の文章作成ツールになるだろうが、残念ながらまだ研究レベルである※4。

4 柴田博仁「創造的デザインプロセスとしての文章作成を支援する研究」(東京大学大学院工学研究科先端学際工学選考 学位請求論文,2002年度)など。

加工・処理フェーズで利用できる他のICT

ソフトランディング法以外でも、いくつかのICTがすでに利用可能なので、各自の関心分野に関係があれば、積極的・継続的にフォローしてみるとよい。

- 機械翻訳(MT)

- 日本語⇔英語のように、自然言語同士を変換するICTである。まだ翻訳者に肩を並べるレベルではないが、うまく利用すれば、知的生産のあり方を大きく変えるパワーを秘めている。たとえば、外国語の文献を日本語に翻訳する際、最終的には自分でチェック・修正するにせよ、下訳やたたき台、あるいは少なくとも辞書引きの手間を省くために利用できる。

- 音声認識

- キーボード入力と併用すれば、文章入力の効率がよくなる。

- 文字認識(OCR)

- 紙上の文字を認識し、テキストデータとしてICT環境に取り込む技術。以下の2種類がある。

- 手書き文字認識

- 氏名や住所、数字など、紙に記入された不特定多数の人の文字をデータに変換するアプリで、主としてビジネスや公共サービスで使われる。

- 活字文字認識

- 書籍、新聞、雑誌などの印刷物を電子ドキュメントに変換する。たとえば紙の本を、検索可能なデータに変換するので、知的生産上のメリットは明白である。紙の世界と電子の世界を橋渡ししてくれる重要な技術である。

演習:ソフトランディング法による文章作成

演習の内容

以下のテーマから1つ選び、ソフトランディング法を利用して文章化せよ。A4版1枚(1000~1500字)程度の文章が最終的な知的生産物である。

- コロナ禍で見えてきた「新しい働き方・学習法」

- SDGs(持続可能な開発目標)に適う具体的な取り組み

- なりたい自分(つきたい職業、身につけたいスキルなど)になるライフプラン

- 自分が住んでいる、または実家のある地域の振興策

- 自分が所属する部活の強化・振興策

作業手順

- チャート(2次元)の作成

- PowerPointを利用して、テーマの構造を図示し、構想を練る。きれいな図を描くこと自体が目的ではなく、あくまで考える手段だと割り切ってよい。

- アウトライン(1.5次元)の作成

- 完成したチャートを見ながら、Wordのアウトライン機能を用いて、テーマのアウトラインを作成する。全体の木構造があまりいびつになるようだと、まだ前段階で材料が出尽くしていない可能性があるので、前段階をもう一度やり直す。

- レポート(1次元)の執筆

- チャートやアウトラインを見ながら、Wordを用いて文章を書き下す。この段階では、アウトラインの各項目について、内容をできるだけ正確に表現することだけに専念する。本来、アウトラインと文章は別ファイルにすべきだが、この演習では、アウトラインをWord上で変形し、本文を書き下して提出物にしてもよい。ただし、アウトライン段階のWord文書は別名保存しておかないと、提出物がなくなってしまうので注意。

提出物

- 2次元の発想法チャート

- Powerpointの文書ファイル。ラベル枚数の目安は12~20枚。

- 1.5次元のアウトラインと1次元の文章

- Wordの文書ファイル。アウトライン機能を用いた作業結果を残しておくこと。1枚物のレポートとしての書式に従い、所属・学生番号・氏名などを記載すること。