はじめに

使用理由 好きなデッキに追加で高いお金をかけたわけですから、大型大会で使ってあげたかったんですよね...。

戦績

採用カード紹介

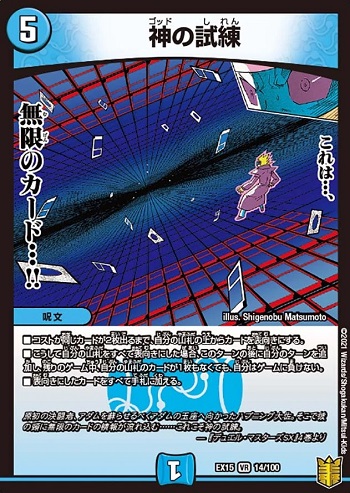

【メインデッキ】 「堕呪 ゴンパドゥ」「堕呪 バレッドゥ」「凶鬼98号 ガシャゴン/堕呪 ブラッドゥ」 「堕魔 ドゥポイズ」4枚 「堕呪 ボックドゥ」3枚 「堕呪 エアヴォ」4枚 「ボン・キゴマイム/♪やせ蛙 ラッキーナンバー ここにあり」2枚 一回戦目の赤青マジック対面では後攻を取ってしまいました、情けない。ジャンケンの修業を積んでおきます...。 「秩序の意志」2枚 「光牙忍 ハヤブサマル」1枚 「神の試練」1枚 なんで?? ループまで辿り着かなくとも、EXターンを獲得して雑に殴るだけで実はほとんどの対面に勝ててしまいます。アグロ対面では、ドルスザクを筆頭に横展開でリーサルを組むこともあるので、その場合のみマナに埋めます。その他は基本埋めません。「アーテル・ゴルギーニ」1枚 「ガル・ラガンザーク」1枚 「卍月 ガ・リュザーク 卍/「すべて見えているぞ!」」1枚

【採用候補カード】 「飛翔龍 5000VT」 「堕呪 ウキドゥ」 「ブルー・インパルス/「真実を見極めよ、ジョニー!」」 「Dの博才 サイバーダイス・ベガス」 「忍蛇の聖沌 c0br4」 「DG-パルテノン ~龍の創り出される地~」 「堕魔 ヴォガイガ」 「堕魔 グリギャン」 「堕魔 ジグス★ガルビ」「卍 デ・スザーク 卍」

立ち回り

【大局観】

【vs.フィオナアカシック】 不利

【vs.赤青マジック】 不利

【vs.黒単アビス】 有利

【vs.黒緑アビス】 有利

【vs.赤緑アポロ】 有利

【vs.青黒コンプレックス】 有利

【vs.青黒魔導具】 五分

【vs.アナカラージャオウガ】 微不利~五分

ループ手順 パターン1:基本ループ パターン2:「堕呪 ゴンパドゥ」1枚ループ パターン3:追加4マナLOループ

おわりに 欲を言うならば次回殿堂は無事に乗り切ってください。

copyright © 2022 明治大学カードゲームサークル-OCG研究会- all rights reserved.