away from popularity 離俗

away from popularity 離俗

俗の対義語

俗の対義語

与謝蕪村(よさ・ぶそん/ よさの・ぶそん 1716-1784)の離俗論

与謝蕪村(よさ・ぶそん/ よさの・ぶそん 1716-1784)の離俗論

|

(世界大百科事典 第2版の解説) りぞく【離俗】 俳諧用語。蕪村は門弟召波の《春泥句集》(1777)に寄せた序文の中で, 〈俳諧は俗語を用ひて俗を離るるを尚ぶ。俗を離れて俗を用ゆ。離俗の法最もかたし〉としるしている。 俳諧に用いられる言葉は,ことさらにあらたまった雅語のようなものではなく,だれもが日常に使う平易な俗語でなければならず, しかも俗から離れなければならないという。これは蕪村の俳諧の基本的な態度,方法をあらわすものである。 俗と離俗と同時におこなおうとすることは,芭蕉の〈高く悟りて俗に帰るべし〉につながるものであろうが,蕪村の場合,俗に〈帰る〉よりも,俗から〈離れる〉ことが強調されている。 |

|

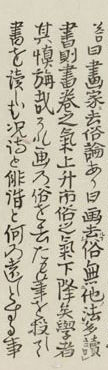

『春泥発句選』(しゅんでいほっくせん) 安永丁酉[安永六年]冬十二月七日(1778年1月5日)、蕪村序。[ ]内は加藤徹の注 ←原文の画像は、愛知県立大学図書館貴重書コレクションのサイトのhttps://opac.aichi-pu.ac.jp/kicho/kohaisyo/books-outline/027_394_1.htmlで閲覧可能。 柳維駒[召波の子]、父の遺稿を編集して余に序を乞(こふ)。序して曰。 「余曾テ春泥舎召波に洛西の別業(べつげふ)に会す。 波すなはち余に俳諧を問。 答曰。俳諧は俗語を用て俗を離るゝを尚(たつと)ぶ。俗を離れて俗を用ゆ、離俗ノ法最かたし。かの何がしの禅師が、隻手の声を聞ケといふもの[白隠の「隻手音声(せきしゅおんじょう)」の公案]、則俳諧禅にして離俗ノ則也。 波頓悟(とんご)す。却(かへつて)問。叟が示すところの離俗の説、其旨(そのむね)玄(げん)なりといへども、なを(ほ)是工案をこらして我よりしてもとむるものにあらずや。し(若)かじ彼もしらず、我もしらず、自然に化して俗を離るゝの捷径(せふけい)ありや。 答曰。あり。詩[漢詩]を語るべし。子もとより詩を能(よく)す。他にもとむべからず。 波疑(うたがつて)敢(あへて)問。夫(それ)詩と俳諧といささか其致を異にす。さるを俳諧をすてて詩を語れと云。迂遠(うゑん)なるにあらずや。 答曰。画家ニ去俗論あり[芥子園画伝・初集]。曰。画、俗ヲ去ルコト無二他ノ法一。多読レ書則書巻之気上升、市俗之気下降矣。学者其(それ)慎旃哉(これをつゝしまんや)。それ画の俗を去だも筆を投じて書を読(よま)しむ。況(いはんや)詩と俳諧と何の遠しとする事あらんや。 (以下、略) |

夏目漱石の小説『草枕』冒頭の芸術論

夏目漱石の小説『草枕』冒頭の芸術論This human world of ours is the making neither of God nor of the Devil; but of common mortals; your neighbors on your right; your neighbors on your left, and your neighbors across the street.

|

[青空文庫版・夏目漱石『草枕』]より引用 住みにくさが 人の世を作ったものは神でもなければ鬼でもない。やはり向う三軒 越す事のならぬ世が住みにくければ、住みにくい所をどれほどか、 住みにくき世から、住みにくき |

「離俗」のセオリーを体感できる実写映画作品の例。

「離俗」のセオリーを体感できる実写映画作品の例。 ある、コスプレ好きの中国人の独白

ある、コスプレ好きの中国人の独白|

中島恵『なぜ中国人は日本のトイレの虜になるのか?』中公新書ラクレ、2015

その頃、よく布団にくるまって泣きながら一人でこっそり見ていたのは 『Angel Beats!』というアニメでした。 布団がゴソゴソするなと思ったら、 なんとネズミが這い回っているんですよ。 そんなに汚い環境でも、好きなアニメを見ている時間だけはとても幸せで、 ほんの一瞬ですが、辛いことを忘れられました。 日本のアニメは温い日本人の人間性が凝縮されていると思いました。 いつか、好きなアニメを山ほど買って、コスプレもたくさんして、 日本旅行に行きたいと思って、 それで今日まで歯を食いしばってがんばってきたんです。 (中略) 中国人は誰でも明日のことはわからないんです。 今はとても豊かになって、多少のお金を持てるようになったとはいっても、 みんな心の中では明日のことをとても心配し、 殺伐としているんです。 中国のような国では、どこにどんな落とし穴があって、 これから先も順調に生きていけるかどうかわからない。 誰に足を引っ張られるかも、裏切られるかもわかりません。 口に出さなくても、みな、そんな不安をいつも抱えています。 でも、日本人は違う。(中略)お金以外に価値を置いて精神的に豊かな暮らしをしている人も多い。 そういう姿は本当にうらやましいんです。 少なくとも、僕の目にはそう映ります。 |

2015年の本。コロナ後の今、読み返すと感慨深い。若くして成功したコスプレ男性の言葉「中国人は誰でも明日のことはわからないんです。 今はとても豊かになって、多少のお金を持てるようになったとはいっても、 みんな心の中では明日のことをとても心配し、 殺伐としているんです」 pic.twitter.com/HHxTlB3Bxs

— 加藤徹(KATO Toru) (@katotoru1963) May 25, 2022

富野由悠季監督の言葉

富野由悠季監督の言葉|

富野由悠季(とみの・よしゆき)監督の、日本大学芸術学部所沢キャンパスでの講演での語録。 以下、個人のブログ http://sleepydrag.blog29.fc2.com/blog-entry-242.html(2006-11-08)より引用。2019年10月3日閲覧。 |

|

今日わざわざここに来たのはあなた達以外に留学生がたくさんいるからです。というのも今あなた達の隣に居る留学生(中国や韓国)の技術力はもの凄くレベルが高くなってきています。だから日芸の所沢に来てそれだけで安心しきっているのなら今すぐ辞めてください!そしてこのような言い方をレトリックだとは思って欲しくないのです。

アニメのことを日本語で言う視覚芸能だと思っている。 学生時代はせめて歌舞伎の発生・能の発生・猿楽の発生くらいの概論は頭に入れて欲しい。 猿楽の時代から芸能が発生してどのように庶民に受け入れられたのか・楽しまれていったのか、単純な楽しみごとではないんだよね、祭りごとは。実はそれは祈願でもあるし、神に対してのお礼でもある、そのことは踊り・ダンスの発生とすべてリンクしていきます。 映画=アニメ=動く画を使うから=観客がリアルタイムで時間を拘束される・共有する。 それは一言で言えば「芝居」 だから、文芸・演劇・物語を見ないで映画・アニメが作れると思うな! 日本人なんてのはわいせつ大好き! 日本人はわいせつなものを舞台で見るような風俗がある。 自分が9歳までの間で何が好きだったか? 一番自分が気にしていたことを思い出して欲しい。 そこから何か生まれるはず。 |

以下、AERA dot. の記事「富野由悠季「逆襲のシャア」制作での後悔と「ガンダム」を10年作り続けてわかった人類の課題」(河嶌太郎 2024/07/10/ 11:00) より引用。閲覧日2024年7月12日。富野由悠季監督(1941年11月5日生まれ)へのインタビュー記事。引用開始富野由悠季 氏「もっと歴史の勉強をしておけばよかったと後悔したことがあります」「勉強するのは大学時代ぐらいまでが限度で、それまでにそれなりの勉強をしておかないと、物語の創作においても肉付けすることはできないのではないかと感じています。」

— 加藤徹(KATO Toru) (@katotoru1963) July 11, 2024

学生に読ませよう??https://t.co/yqIjmh5aFt

「逆襲のシャア」を制作していた当時、僕はもう45歳を超えていたのですが、もっと歴史の勉強をしておけばよかったと後悔したことがあります。学力不足の問題は特に「逆襲のシャア」以降の作品を作る上で痛感させられることになります。ただ、40を過ぎてからそういう認識を持ったからといっても、いざ勉強することは僕にはできませんでした。そこから勉強しても追いつかないことに気がつくわけです。勉強するのは大学時代ぐらいまでが限度で、それまでにそれなりの勉強をしておかないと、物語の創作においても肉付けすることはできないのではないかと感じています。引用終了

(中略)

――今のこの2024年という現代をどう見ますか。

僭主政治がはびこっているのではないかという懸念を抱いています。今の世界の政治状況を俯瞰すると、古代ギリシアの僭主政に似ているのではないかと指摘する人がいます。古代ギリシアの循環史観によると、「王政」が堕落して「貴族政」となり、それも腐敗して「民主政」になる。民主政はやがて「衆愚政」に陥り、その後に資格もない人間が指導者を名乗る「僭主政」に至るという考え方があります。中西輝政さんという京都大学の名誉教授が文藝春秋に書いた寄稿なのですが、僕はこの解説を読んで目から鱗でした。

僕が生きた冷戦時代を振り返ると、東西の指導者達が知恵を絞り合って、世界大戦をなんとか回避しようとしていたようにも思います。1962年のキューバ危機がその典型でしょう。今の政治家を見ていると、冷戦時代よりも今の時代のほうがとても酷いと思いませんか。僕は残り少ない人生ですが、今を生きる若い人たちには頑張ってほしいと思います。

「ガンダム」シリーズも歴史に残るのではないかって? うぬぼれるつもりはないが、1行ぐらいは記されるかもしれない。引用終了

でも実をいうと、「ガンダム」という作品にぼくが込めた、社会論とか戦争論といった根幹的なメッセージは、ガンダムという巨大ロボットの造形に邪魔をされ、思うように伝わっていないように感じる。子どもは恐竜が好き、巨大ロボットも好き。その嗜好性の延長に「ガンダム」の人気がある。不本意なことに、視野の狭いメカフェチに支えられてきた部分がある。作品単体でみたら『ちびまる子ちゃん』『ワンピース』の人気にはかないませんね。

そこでもう1つ重要なモーメントは、他人のコピーになってしまうかどうかは、その人が本性的にもってる指向性や方向性に合致しているかしていないかです。11、12歳ぐらいまでにあなたが好きだったものにこだわれ、ということです。その延長線上にあるものと今やってる仕事がフィットするとかなりいい所に行くだろうと言えます。引用終了 cf.サンドラ・ヘフェリン『ハーフが美人なんて妄想ですから!!』中公新書ラクレ

高校卒業以降の技術論で手に入れた物は時代に振り回されます。時代の技術論に振り回されるところがあって、オリジナルなところに行けない。いいアイデアだと思っても、アイデアを3つ4つ重ねても、あまりうまくいきません。よほどのまぐれあたりとか、人との出会いでもない限り。

(中略)

これだけ技術が発達したにも関わらず、ライブの演奏会や演劇が絶対にすたれないのは一体どういうことかということも思い出してほしい。デジタルワークの時代にそういうものをどう手に入れるのか、どう表現するかは、技術を手に入れたわれわれの永遠のテーマなんです。

(中略)

めでたさを自分のために手に入れるにはどうすればいいか。宮崎駿さんがある講演会で言っていた、同じことを言わせてもらいます。「自分が手の届く範囲のことを一生懸命やることが一番の宝だ」というのは本当だと思います。年寄りの忠告になるんですけど、それを信じてやってほしい。

(中略)

ロケットや宇宙人、ロボットが出てくればいいというだけじゃないという見方が分かってきた時、「SF映画が好きだって言うヤツの映画は絶対見ない」と確定したわけ。だってここ50、60年で作られたSF映画の名作は「2001年宇宙の旅」でしょう。あれはSFマニアの監督が作ったものではないんです。それを悔しいと思え! というわけです。

単一色で攻めた時はマニアに好かれるものは作れるかもしれないが、ジブリがやっているように、異能の組み合わせが当然大事なこと。ハーフのほうが美人じゃん、と。全部が全部そうじゃないですよ。