step05 生命から社会へ:西垣通の情報学

西垣情報学の位置づけ

すでに、山之口洋の情報学講座【基礎編】のstep03では、吉田民人『自己組織性の情報科学 エヴォリューショニストのウィーナー的自然観』をテキストとして、情報学の体系とはどういうものかを学んだ。

この情報学体系を吉田情報学と呼ぶとすれば、それはノーバート・ウィーナー『サイバネティクス』の流れを汲み、情報に関する以下のような点を明らかにしたのが成果といえる。

- 情報に単一の定義はないが、4つのレベル(世界、生物、人間、機械)ごとの定義は可能である。

- 各レベルの情報に共通な性質を究明し、統一的に扱うために、生物の進化に伴う記号の進化という視点が有効である。

- その視点から、人間を含む生物が利用する全記号を、生物の進化系統図と類似の記号の進化系統図として表現できる。

(NTT出版・2004年)

本書で提唱される西垣情報学は、以下のような特徴をもつ。

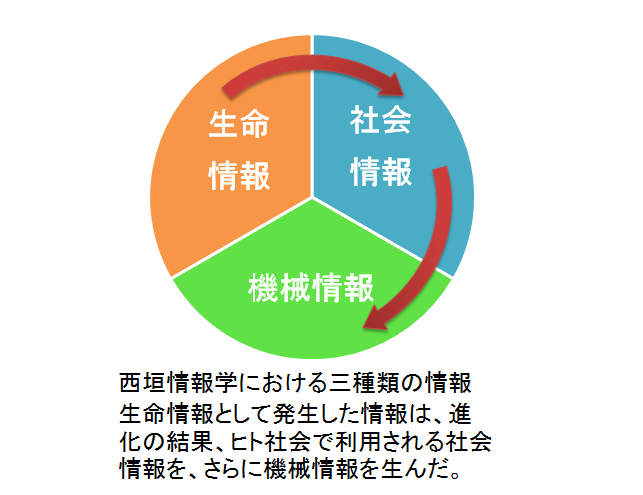

- 吉田情報学と同様、情報の階層モデルに基づく。だが、吉田情報学の4レベルに対し、図5-2に示す、生命情報、社会情報、機械情報からなる3元的なモデルが採用されている。生命情報を根源として、社会情報、機械情報の順に進化・発展したというのは吉田情報学と同じだが、階層間の上下関係は、意図的に目立たなくしている。

- ウィーナー/吉田の情報学でいう最広義の情報つまりパターン自体は、情報に含めない。西垣情報学では、情報は、あくまで意味解釈を行える主体つまり生命の存在と不可分である。

- 記号の意味を解釈し、意味を付与する主体である生命について、第3世代の一般システム論であるオートポイエーシス理論(後述)を援用して、システム論的に取り扱う。吉田情報学が第2世代のシステム論である自己組織性を援用していたのと同様である。

- オートポイエーシス理論に基づき、社会情報や機械情報と、人間の心やマスメディアなどとの関係が精密に論じられる。これは従来の社会学の分野であるコミュニケーション論やメディア論の精密化と見ることができる。

もくじ

本書は以下のように4章から構成されている。この講座では、すべての章・節より引用しているが、試験範囲は、この単元テキストに引用した箇所のみである。もくじの各章・節は、該当箇所にページ内リンクしている)。

この講座テキストでは、本書から多数の引用をしているが、テーマが類似のものをまとめるなどの都合で、ページ順が前後したり、中には別の章から移した引用文もある。

序にかえて

第1章 基礎情報学とは何か

1 基礎情報学

2 生命情報/社会情報/機械情報

3 生命と機械

4 言語から情報へ

第2章 情報の意味解釈

1 意味と価値

2 生命システム

3 心的システム

第3章 情報の意味伝達

1 メディアのつくる擬制

2 近代社会とマスメディア

3 社会的記憶

第4章 総括と展望

1 生命/社会/機械の情報学

2 新たな社会システム

第1章 基礎情報学とは何か

1 基礎情報学

21世紀は情報学の時代 pp.4

すなわち当初、情報学は理系の情報工学ないし情報科学と同一視されたり、せいぜいその拡大応用分野と見なされる場合も少なくなかった。しかし、ITが人文社会科学もふくめた学問分野に広まるにつれて、より総合的な名称として情報学が用いられるようになったわけである。いまや、あらゆる学問分野がITをベースに組み替えられていく。21世紀は情報学の時代だという声も、あながち誇張とは断言できない。

情報科学は意味を扱わない pp.12

情報科学ないし情報工学の内容については多くの類書があるので、本書ではこれ以上言及しない。ここでは、その基本的な性格についてだけ述べておくことにする。端的に言うと、情報工学/情報科学は基本的に情報の意味内容と関わらないという点である。前述のように、情報という概念を扱う学問は、その誕生から、生命の世界認知活動すなわち意味と関わるはずであった。そして、その方向での学問的検討がおこなわれた。にもかかわらず、実際には逆に、意味を排除するという方向をとらざるをえなかったのである。

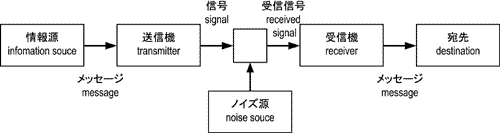

情報工学における情報モデル(図5-3参照) 42ページ

これは明らかに電信電話を念頭においたモデルに他ならない。メッセージは電報文や音声言語であり、チャネルは電信電話回線、これを介して送られる符号は電気信号である。このモデルでうまく扱えるのは明らかに通信工学的な問題だ。すなわち、いかなる符号化をおこなえば効率がよく、かつ雑音の影響を抑制できるか(たとえば狭い周波数帯で高品質の音声信号を送れるか)といった問題である。

2 生命情報/社会情報/機械情報

観察者という新たな視点 pp.9

このようにして、20世紀初頭以降、対象系を自足したものとしてとらえるのではなく、これを対象系と観測者との動的な関係としてとらえるという考え方が主流になった※1。物質とエネルギーのみに注目する古典物理学の19世紀的な世界観は棄却され、自然界を認知し、情報を取得する生命活動が新たに位置づけられたのである。物質とエネルギーにつぐ第三の存在である情報の出現は、こういう経緯と一体のものとして理解されなくてはならない。

意味の多様性 pp.16

意味とは多くの場合、言語表現を貫くイデア的共通項をあらわすとされる。しかし情報の意味とは必ずしも、ヒトの(自然)言語がもつような複雑な次元のものばかりではない。基礎情報学では、ヒトの意識だけでなく、生物一般がその身体によって解釈するものを意味と見なすのである。たとえば、神経をもつ動物としては比較的原始的な存在とされる海底のイソギンチャクは、敵が来れば触手を閉じて身を守り、餌の小魚が来ればそれを捕捉する。これも、情報の意味の解釈にもとづく行為に他ならない。あるいは、DNA/RNAの遺伝情報からタンパク質を合成する受精卵も、それなりに情報の意味解釈をおこなっている。これらは機械的・形式的な意味解釈といかに異なるのであろうか。本書はそれを究明していかなくてはならない。

1 古典物理学では、観察という行為や観察者の存在は対象系の物理法則には関係がなかった。しかし20世紀の量子物理学の時代になると、観察行為そのものが物理法則に影響すると考えざるを得なくなった。そのもっとも有名な実験が、1つの光子によるヤングの干渉縞の実験である。ここで西垣先生は、意味を伴う情報現象が、意味解釈を行う解釈者(生命体)の存在により不可避的に影響されることは、物理学における観察者の問題と共通すると指摘しているのである。

3 生命と機械

システムとしての生命 pp.20

情報が生命と不可分の存在であるならば、あらためて生命とは何かが問われることになる。そこで初めて、意味作用のメカニズムも解明されてくるであろう。生命の本質を問うことのない情報学は、情報学(少なくとも基礎情報学)の名には値しない。

生命といっても、何ら神秘的・超越的なものを論じようとするのではない。そのような領域は基礎情報学の考察範囲外なのだ。現代科学の知見をふまえ、物理化学法則にしたがう存在としての生命観にもとづいて、情報を考えるのである。したがってこの場合、生命とはある意味で機械的な存在であると見なされる。ただし、通常の機械とはまったく違った特徴をもっているわけであり、基礎情報学はこの相違点を精確に分析し、システム論的に明示しなくてはならない。

歴史性 pp.20

では生命システムとはいったい何か?――通常の機械システムとの大きな相違は、第1にその歴史性である。あらゆる生物は、約40億年にわたる進化という膨大な歴史、また個体として誕生して以来の体験史を負っている。したがって、ある入力に対して、生命システムは常に同一の出力を与えるわけではない。これは情報の意味解釈の多様性に対応している。すなわち生命システムは、種によって、個体によって、また同一個体でも状況によって、同一の情報を入力してもきわめて多様な出力(反応、行為)を示す。これは機械システムとはかなり異なる点である。通常の機械システムは、同一の入力に対して、必ずしも常に同一ではないにせよ、予測できる範囲の出力を与える。逆に言えば、そのように設計されているのである。しかし、生命システムにおいては、そのような設計がおこなわれているわけではなく、単に過去の自らの状態にもとづいて外界からの刺激に反応するだけである。それゆえ、生命システムの反応(行為)は、常に予測をこえ、創発的な次元に発展していく可能性を秘めている。

閉鎖性 pp.21

この歴史性との関連で、生命システムを機械システムから区別する第2の特徴である閉鎖性が浮かび上がる。生命システムの出力は予測をこえると述べたが、実は生命システム自体の観点に立てば、システムは閉じており、入力も出力も存在しないと言ったほうが精確なのである。入力と出力を見極めるのは外部にいる観察者であるが、生命システム自体は決してその視点に立つことはできず、ただ環境のなかで訳もわからず行為し続けるのみなのである。さらに、自らの内部と外部(環境)を区別することも生命システム自体にはできない。外部から与えられる刺激も内部から発生するゆらぎも、その生命システムにとっては同一であり、したがって現実と幻想の区別は存在しない。これは、われわれの意識を考えてみれば明らかであろう。伝統的な科学においては、対象を外部から観察するのが通例であるが、生命システムを考察する場合は、いったん視点を生命体内部に移す必要がある。外部から刺激(情報)が与えられると、生命システムは変容(反応)する。その変容の仕方は自らの過去にもとづいており、これがすなわち情報の意味解釈に他ならないとも言えるのである。

オートポイエーシス(自己創出性) pp.21

歴史性や閉鎖性という特徴は、実はオートポイエーシス(autopoiesis)性=自己創出性という特徴の一面にすぎない。これが生命システムと機械システムとを分かつ最大の相違点と言えるであろう。自動車やコンピュータは他の誰かが設計し、製作するものである。これをアロポイエティック(allopoietlc)・システムと呼ぶ。これに対して生命システムとは、外部の誰かによって設計製作されるものではなく、変容を繰り返しつつ自己複製する存在である。すなわち、過去の歴史にもとづいて、自己言及的・閉鎖的に自らをつくり続ける存在なのである。

本書では、生命システムをオートポイエティック(autopoietic)・システムとして定義する。生物をDNA/RNAによる遺伝情報の担い手として定義することも不可能ではないが、これでは機械との本質的相違が明確にならない。基礎情報学では理論的な検討をおこなうために、生物をシステム論的に定義する必要があるのである。

4 言語から情報へ

記号論と生命記号論 pp.33

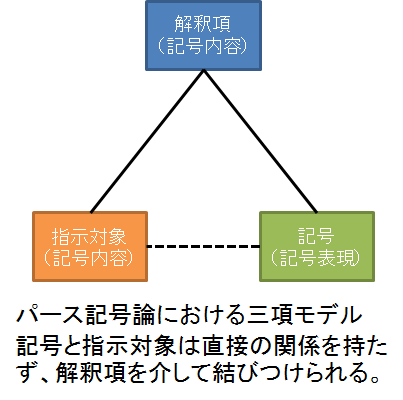

記号論(semiotics)は、19世紀末の米国プラグマティズム哲学者チャールズ・サンダーズ・パースが創始者とされるが、その伝統は中世のスコラ哲学、さらには古代ギリシアまでさかのぼる。すなわち、医者が患者のさまざまな徴候から病名を診断するように、記号作用とはある現象の(隠された)意味を読みとることに他ならない。パースによれば、人間の思考とは一種の記号作用であり、それは記号(sign/representamen)とそれが代替する指示対象(object/referent)および両者の関係を把握する解釈項(interpretant)という3項関係であらわされる(図5-4参照)。たとえば、医者が患者の発疹から病名を麻疹と診断するとき、記号は発疹、指示対象は麻疹であり、解釈項は医者の心のなかでつくられる麻疹のイメージである。すなわち、医者は発疹から麻疹という意味を読みとるわけであり、それが仮説推量(abduction)と呼ばれる思考の過程に他ならない。

第2章 情報の意味解釈

1 意味と価値

意味=価値の発生 pp.61

生命体は情報の意味解釈をおこなうのだが、意味とは天下りに与えられるものではない。基礎情報学では、意味は生命体の生存と関連しており、進化によって発生したものであると考える。何かが意味があるというとき、われわれはそれを何かが価値があると同義で用いることが多い。英語でもsignificanceには意味に加えて重要性という訳語がある。平たく言えば、生命体の生存にとって有用であるもの、重要であるものが意味なのである。2 生命システム

生命的現象と物質的(機械的現象)の違い pp.64

いったい、生命的現象と物質的現象(機械的現象)とはいかに異なるのであろうか。かつて18-19世紀には、生物の体内に、物理化学法則では説明できないような、生命現象特有の神秘的な実体的要因が存在するという、いわゆる生気論がとなえられたこともあった。しかし、有機構成(organization)概念の出現とともに、生気論と機械論との対立は解消されたと言ってよいであろう。有機構成とは要素の複合体だが、そこで生じる現象は、各要素の物理的・化学的性質に還元することができない。要素の代数和が全体と等しくならないとすれば、有機構成のうちに生命体の固有性をみとめることが可能となる。すなわち、生命現象の特性は有機構成によってもたらされると考えることができるわけだ。こうして、生命体とは何かという疑問は、有機構成の内実すなわち要素複合体の構成の仕方を問うシステム論に移行していくのである※2。

オートポイエティック・システムとは pp.68

ここでは、単位体を自律的に情報を解釈する存在とする。それはパースの図式において、解釈項を担う存在である。自律的というのは、外部からの指令にしたがって情報を処理するのではなく、あくまでも自らのメカニズムにより、記憶などに代表される自らの構成のみにもとづいて、自己循環的・自己言及的に、それゆえ閉鎖的に、作動することである。基礎情報学では、生命体とはそのように作動する存在であると見なされる。端的に言うとそれは、オートポイエティック・システムに他ならない。

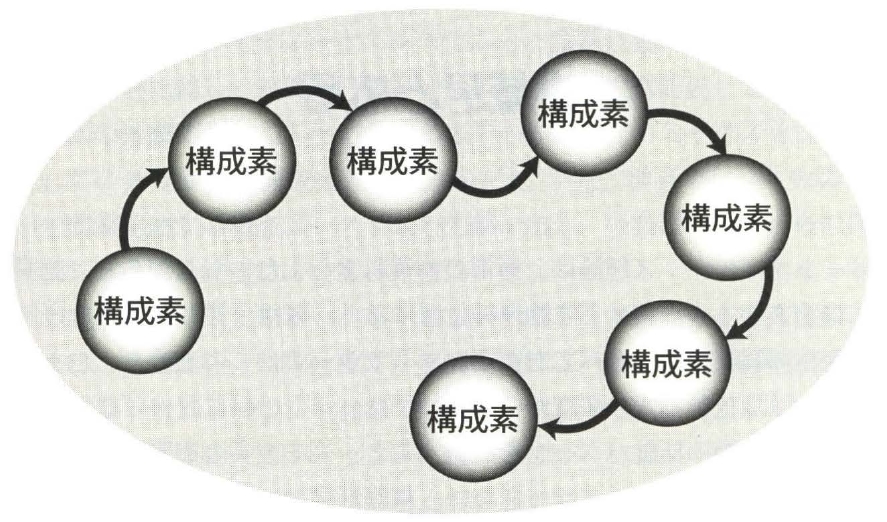

オートポイエティック・システムは、神経生理学者のマトゥラーナとヴァレラによって提示された概念であり、構成素が構成素を産出するという、産出プロセスのネットワークとして定義される。オートポイエティック・システムは環境との相互作用によって変容していくのだが、この変容過程を通じて、構成素は、自己を産出するプロセス(過程)のネットワークを絶えず再生産し、実現し続けるのである。さらにまた、構成素は、システムを空間内に具体的な単位体として構成する。

2 生命のような複雑なシステムの構成を扱う学問分野を、一般システム論という。これには、大ざっぱに、以下の3世代が区別できる(この世代分けは科学哲学者・河本英夫による)。

- 第1世代:恒常性維持(ホメオスタシス)

- 平衡開放系とも呼ばれる。フィードバックにより、内部状態(のあるパラメータ)を一定に保つシステム。ウィーナーのサイバネティクスの理論的基礎となった。

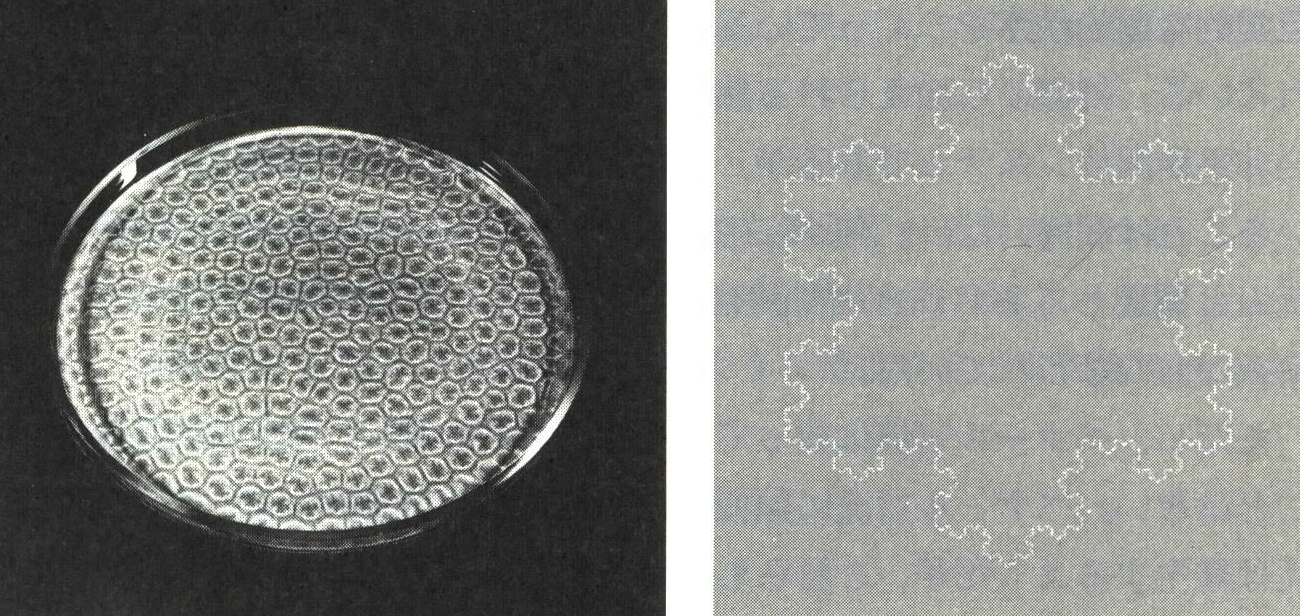

- 第2世代:自己組織性

- 非平衡開放系とも呼ばれる。図5-5に示すベナール対流やコッホ雪片のように、自律的に秩序を持つ構造を作り出す現象のこと。吉田情報学の理論的基礎となった。

- 第3世代:自己創出性(オートポイエーシス)

- 構成素が構成素を自己循環的・再帰的に産出する動的なプロセスのネットワーク(図5-6参照)。生物が自己の細胞や子孫という個体を作り出すことにより存在しつづける性質を説明しようとして生み出された。西垣情報学の理論的基礎である。

3 心的システム

心はシステムである pp.88

生命体と原-情報※3の関係から、ヒトと情報の関係へと分析を進めていくことにする。ここで心と意識について整理しておかなくてはならない。

︙

心的システムの構成素は、知覚にもとづく神経生理学的な現象、とくに脳神経系の発火がもたらすイメージやシンボルにもとづいてつくられる。とくに心つまりヒトの心的システムの構成素を思考と呼ぶことにする。思考は物理的実体ではなく、次々に産出されては消えていく出来事であり、環世界(Umwelt)を体内に取り込んで行為の予測に役立てるための素材である。心的システムは物質的システムを構成しないので、生命単位体ではない。思考という抽象的な構成素を再帰的に産出するオートポイエティック・システムである。

情報は伝わらない pp.99

とはいえ、ここで根本的な問題が生じている。端的には、送信者側の情報と受信者側の情報とのあいだに直接的な関係は存在しない、ということである。生命単位体である受信者は、単にパターン(情報)という刺激を受けて構造変化をおこなったにすぎず、その選択結果は、送信者の送ったパターン(情報)と厳密な因果関係をもってはいない。したがって、オートポイエーシス理論からすれば当然のことではあるが、この情報モデルでは意味内容の伝達は保証されないのである。

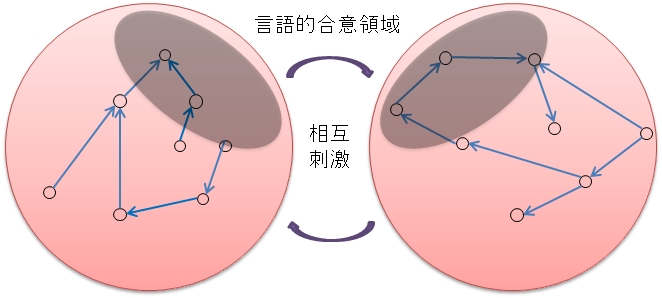

言語的合意領域 pp.102

オートポイエティック・システムは閉鎖系であるから、言語的には閉じている。したがって、いわゆる情報伝達はおこなわれない。にもかかわらず、上述のようにして互いに方向づけあい、言語的合意領域を発展させることは可能であると、マトゥラーナとヴァレラは主張したのである(図5-7参照)。

社会システム pp.111

基礎情報学において、社会はいかにとらえられるのであろうか。この間題については次章で詳しく述べるが、ここでは、ヒト個体/心的システムと社会システムとの関連についてだけまとめておくことにしよう。

︙

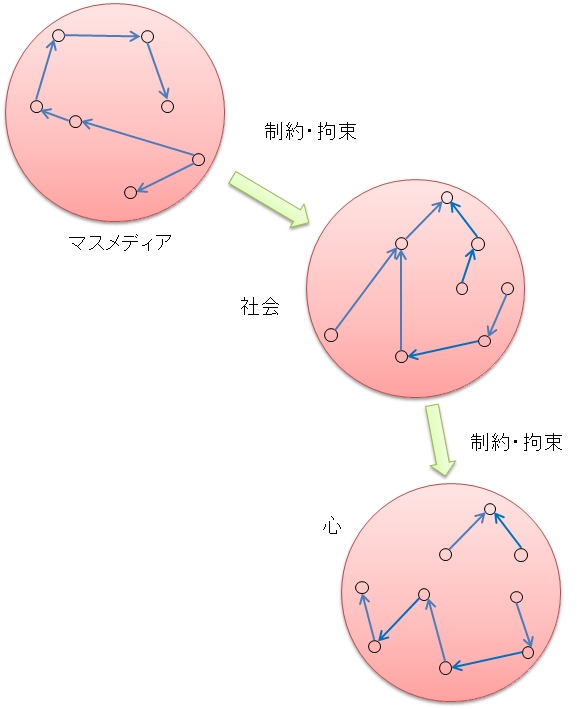

すでに述べたように、階層的自律コミュニケーション・システム(HACS)とは物質的な包含関係ではない。基礎情報学ではヒトのあいだの情報の流れに注目するので、むしろ、情報が伝達されていく(と見なされる)上で、いかなる意味解釈上の拘束や制約が存在するかが問われなくてはならない。社会や組織はこれらの拘束や制約を生みだすものである。

基礎情報学では、社会というシステムをコミュニケーションを構成素とするオートポイエティック・システムと定義する。ここでコミュニケーションは基本的には、個々のヒトの心的システムが産出する記述を素材として形成される。

マスメディア・システムとは pp.155

マスメディア・システムとは、マス・コミュニケーションを構成素とするオートポイエティック・システムである。マス・コミュニケーションは、各機能的分化システムと構造的カップリングした社会観察者 の記述を素材として、新聞/ラジオ/テレビなどの伝播メディア上で織りあげられるものである。

社会観察者は、経済システム、政治システム、学問システムなど各機能的分化システムごとに存在し、それぞれが構造的カップリングしている。すなわち経済システム観察者、政治システム観察者、学問システム観察者などが別々に存在する。

︙

社会観察者は、機能的分化システムを自律システムと見定めるわけであるから、システム内部にいるものではなく、いわばその境界に位置する存在である。具体的には、ジャーナリスト(新聞記者、ルポライター)、キャスター、評論家、広告作成者、作家や脚本家などがこれに相当する。

マスメディアは特殊な社会システム pp.115

なお、心的システムに拘束・制約を加えるのは社会システムばかりではない。さらに上位のシステムとしてマスメディア・システムがある。これは一種のメタ社会システムであり、その構成素はマス・コミュニケーションに他ならない。第3章で詳述するが、マス・コミュニケーションは、社会システムを観察する社会観察者によるコミュニケーションについての記述を素材として織りなされる。マスメディア・システムは特殊な社会システムであり、その他の社会システムより一段階上位のオートポイエティック・システムとして位置づけられる。ゆえに、情報的な階層関係を整理すると、上位から下位へ順に、マスメディア-社会-心ということになる(図5-8参照)。

3 西垣情報学において、原-情報とは、生命情報に類する概念だが、生体内で処理されるだけで、その生命体によって自覚されず、したがって社会に向けて記述される以前の情報を指す。

第3章 情報の意味伝達

1 メディアのつくる擬制※4

機械情報と社会情報 pp.125

意味内容が小包のごとく伝達されるのならば、意味内容を捨象して情報の担体のみに注目すればよいであろう。こうして機械情報(mechanical information)が登場する。ただしここで、機械情報を社会情報の意味内容を捨象したものと見なすことは、厳密には正しくない。われわれは機械情報をIT(情報技術)で処理した後、ふたたび社会情報として利用するわけであるから、意味内容は捨てられるのではなく潜在化するのである。したがって精確には、機械情報とは社会情報のなかで意味内容が潜在化したものに等しい。機械情報は情報工学/情報科学の対象なので、これを最狭義の情報と位置づけることもできる。

4 ここでいう「擬制」とは、「情報は伝わらない」けれど、メディアと私たちの心という2つのオートポイエティック・システムの間で実効上「情報が伝わったか」のようにみなせることを指す。そのために、機械情報と社会的記憶が中心的な働きをしている。

2 近代社会とマスメディア

サブシステムに分化した社会 pp.149

社会全体が、機能の異なるサブシステムに分化していくということは、かつてのような統一的世界としての社会がもはや存在しないことを示している。近代においては、社会的な実在が2値コードを通じておこなわれる論理的な区分操作によって生まれるのであり、しかもその区分操作が唯一のものでない以上、世界はいくらでも別様に観察できることになる。その結果、社会自体が偶発的(コンティンジェント)な存在と化してしまう。これがルーマン社会学の主張である。

3 社会的記憶

意味ベース pp.177

情報の意味内容のなかには、伝達されるだけでなく、社会的記憶として蓄積されるものがある。そのとき、使用される文脈から半ば独立した形で蓄積される場合が多い。換言すると、このような社会的記憶を利用してコミュニケーションがおこなわれることで、本来は困難なはずの情報の(意味の)伝達」という擬制の効果が高まるわけである。

︙

意味ベースとは、論理的には文字どおり意味の社会的なストックであり、物理的には何らかの伝播メディア上に蓄積された情報の意味内容の集積構造物に他ならない。それは、情報が意味解釈されるダイナミックな文脈から切り離され半ば独立しているという特徴だけでなく、(とくに後述の知識ベースの場合)長期的に安定しているという特徴をもっている。

︙

このように、情報の意味の伝達、したがってコミュニケーションは、長期的に繰り返し利用できる記憶、ゆらぎのない 意味のストックによって支えられているのである。

意味ベースを利用する仕組み pp.185

意味ベースに蓄積された状況から独立して利用できる意味がコミュニケーションに用立てられるためには、いったいいかなるメカニズムや装置が必要なのであろうか。実際にこれを実行するのは範列的メディアであるが、メディアとは本来、素材を形式(フォルム)にまとめあげるメカニズムのことであった。範列的メディアは、意味ベースをアクセスして、個々のコミュニケーションに関わる意味を検索するが、このためには、意味がテーマごとに分類され、互いに関連づけられ、随時検索できるように構造化されていなくてはならない。すなわち意味ベースとは、具体的にはテーマのネットワークなのである※5。

5 この説明では、意味ベースの具体的な利用メカニズムはよく分からない。現実に私たちが会話をする際に、社会のドコカに存在する装置にアクセスしているとは思えないからである。会話をしている双方の心の中に、前もって意味ベースの不完全なコピーがあると考えざるをえない。

第4章 総括と展望 マスメディアとインターネット

1 生命/社会/機械の情報学

生命情報が情報の源流 pp.199

情報学は、世界を情報から眺めていく学問である。それは、従来の情報工学/情報科学では扱いが難しかった意味をもふくめ、諸方面から情報を検討する。とくに本書で述べる基礎情報学では、情報の意味がヒトによっていかに解釈され、さらに他のヒトへいかに伝達されていくのかに関する基礎的な概念や枠組みがおもな検討の対象となる。以下、本書の議論を総括し、既存理論との関係を整理しておこう。

ヒトとは生物の一種であるから、基礎情報学では、生命体から見た情報概念、すなわち生命情報から出発することになる。そして、ヒト特有の心的システム、さらにヒト同士のコミュニケーションからなる社会システムが考察されることになる。生命情報から出発するものの、本書は生命体内部の物理化学的メカニズムではなく、コミュニケーションから構成されるヒト社会の分析に重点がおかれている。すなわち、生命情報から出発して社会情報や機械情報にいたるというのが、基礎情報学の特徴なのである。

生命情報→社会情報→機械情報 pp.201

基礎情報学では、基本的に3種類の情報概念を扱う。まず、情報とは本来すべて生命情報(life information)であり、これが第1の情報である。基礎情報学における広義の情報とは、生命情報に他ならない。DNA/RNAの遺伝情報に限らず、生物にとって意味のあるものはすべて生命情報であり、体内の代謝をつかさどる代謝情報、免疫情報、知覚器官に入ってくる神経情報などもふくまれる。われわれヒト社会において、インターネットなどの伝播メディア上で流通しているデジタル情報も、本来は生命情報から発したものに他ならない。

︙

生命情報を受信した生物は、その意味を解釈し、刺激を受けて自らの生命体としての構造を変化させ、何らかの行為をなす。このときの構造変化を指して、原-情報(raw information)が生成されたものと見なす。

︙

生命情報の大部分はこのような原-情報である。しかし原-情報は、そのままでは基礎情報学の直接の対象とはならない。基礎情報学はあくまで、ヒトの観察/記述という行為を前提として成立するのである。すなわち、この原-情報を、観察者が観察し、抽出し、外部の伝播メディア上に記述することにより、初めて社会情報(social information)が出現するのである。これこそが第2の情報であり、基礎情報学が主として対象とする狭義の情報に他ならない。

︙

このような社会的メカニズムを前提として、第3の情報である機械情報(mechanical information)が出現する。これは社会情報の意味内容が潜在化し、表現形式であるパターンという面だけをもつ情報であり、基礎情報学では最狭義の情報として位置づけられる。機械情報は効率的処理のために社会情報が変換されたもので、当初は日常的情報の効率的伝達のために用いられた。効率的伝達が可能になるには、信号の意味解釈が送信者と受信者のあいだであらかじめ共有されていなくてはならない。狼煙のようなシステムでも電子的ネットワークでも、この点は同様である。また一方逆に、いったん社会のなかで機械情報が流通し始めると、それは意味解釈の斉一性を社会的に広げていく。すなわち、社会における情報の意味解釈の斉一性と機械情報とは密接不可分な関係があり、互いに相手の発達をうながすのである。

2 新たな社会システム

インターネット・システムとマスメディア・システム pp.231

果たして近未来ネット社会で出現するインターネット・システムは、このマスメディア・システムを相対化することができるであろうか。

まず、その位置づけが問われなくてはならない。一つの考え方は、インターネット・システムをマスメディア・システムと同じ新たなメタ社会システム、すなわち機能的分化システムの上位に位置するシステムと見なすものである。これについては異論も多いであろう。なぜなら、インターネット・システムの与える拘束・制約が各機能的分化システムや個々人の心的システムに加えられていると想像することは現在では困難だからである※6。われわれの生産消費活動や日常生活にインターネットが与える影響力は、マスメディアの影響力に比べればまだ些細なものにすぎない。にもかかわらず、近未来にインターネット・システムがマスメディア・システムに匹敵する「現実-像」をつくりだす可能性も皆無ではないのである。以下、そういう思考実験をおこなってみよう。

︙

ただし誤解してはならないが、近未来ネット社会において、インターネット・システムがマスメディア・システムに置き換わるわけではない。マスメディアはネット社会でも相変わらず存続するであろう。これは経済的・文化的グローバリゼーションが進展しても国家が存続することと同様である。国家やマスメディアは公的な制度の上に成立しているので、たやすく消滅することはない。ただ大切なのは、近未来ネット社会においては、マスメディア・システムの影響力が、それが唯一のメタ社会システムであった場合に比較すると、少なくとも斉一性や絶対性を失っていく、という点なのである。もちろん、インターネット・コミュニケーションがマス・コミュニケーションについて言及批判するのと同様に、マス・コミュニケーションも当然インターネット・コミュニケーションについて言及批判することができる。だが、そのことが、マスメディアのつくる現実-像の信憑性を高めるとは必ずしも言えないのである。そこで、マスメディアの社会的母体である放送局、新聞社、出版社などはむしろ、積極的にインターネットのなかに発言の機会を求め、インターネット・コミュニケーション生成に寄与し始める公算が高い。

︙

にもかかわらず、マスメディア・システムが唯一のメタ社会システムである近代的産業社会に比べ、21世紀ネット社会ではインターネット・システムもメタ社会システムに加わるとすれば、両者の相互観察/相互批判の効果が期待できるであろう。すなわち、マスメディア・システムのなかにインターネットについてのコミュニケーション、インターネット・システムのなかにマスメディアについてのコミュニケーションが生成展開されることで、それらにより構築される現実-像は変容していくはずだ。多面的、複眼的な広がりを獲得し、両者の補完的役割も期待できるかもしれない。たとえ統合性や斉一性が損なわれるとしても、これは決して無視できない長所だとも言えるのである。

6 本書は2004年に出版された。つまり、ここで著者がイメージしているのは当時のインターネットであり、近未来というのが私たちが生きている現在にあたる。して見ると、ここに挙げた著者の思考実験はほぼ現実化しているようである。