step03 人間における情報処理 伊藤正男の脳科学

テキストの概要

われわれ人間の中で情報はどのように処理されているのだろうか? 他の生物とは異なる、ヒトに特有の情報処理とは何だろうか?

その疑問について考えるには、脳についての考察が欠かせない。そこで、脳に関する最新の研究成果をわかりやすくまとめた、図3-1のテキストを元に、著者の論旨を再構成して、講座資料として用いる。

目次

まえがき

第1章 脳はどこまで機械なのか

第2章 ヒトはなぜにヒトなのか

第3章 脳の謎

第4章 理論と実践

第5章 目で見る記憶痕跡

第6章 脳における発見と発明

第7章 思考と運動と行動

第8章 脳とこころの問題

あとがき

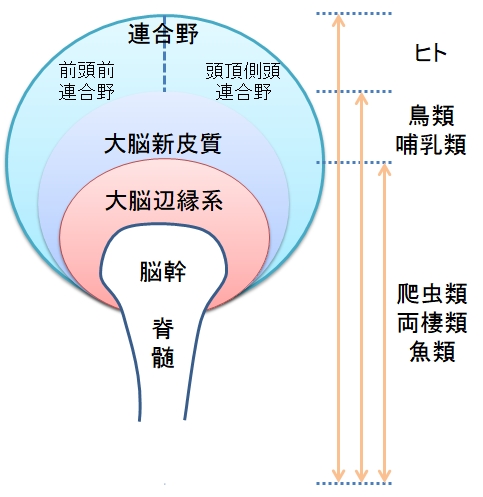

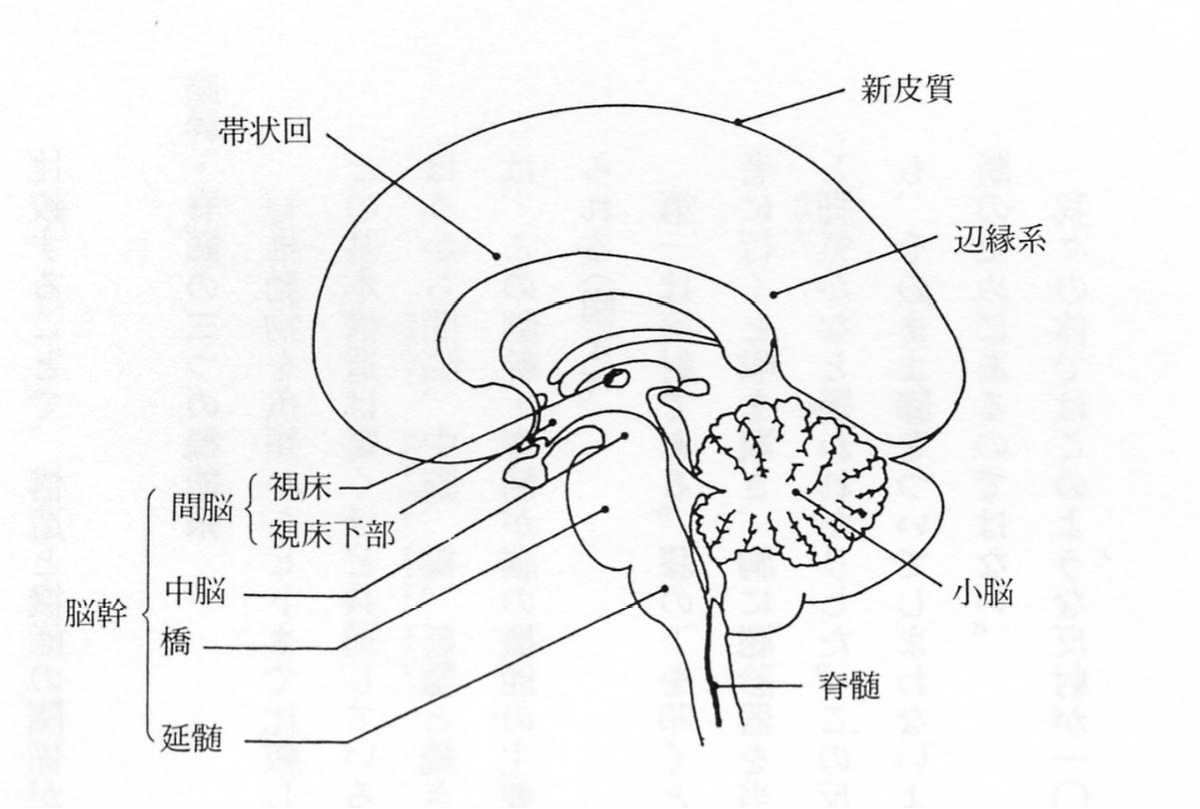

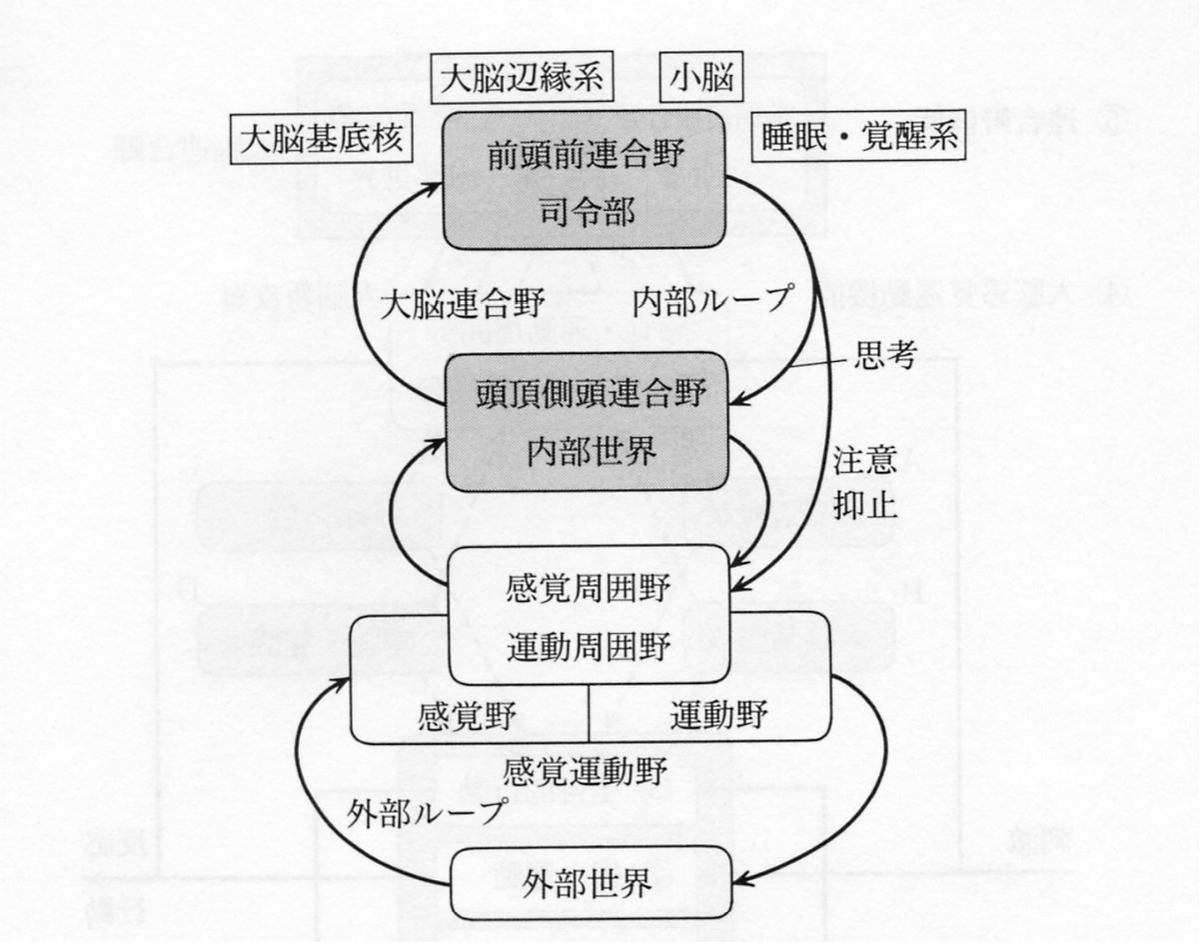

この本の核心部は、第2章である。人間だけが持つ思考や自意識の働きを、大脳の進化というユニークな観点から説き明かしている。図3-2に、大脳の階層構造を示す。

第1章 脳はどこまで機械なのか

脳の研究の進歩により、これまで一見謎と思われてきたこころの働きの多くが脳の働きに結び付けられ、一種の機械の性質として説明されるようになった。そこで、いよいよ主観的な人間の意思や自意識がいかにして脳に生まれるのか、これらは機械で再現できないのかという根源的なデカルト以来の難問に正面から向きあうことになった。

脳はコンピュータか

では、脳の中にはいったい何が詰まっているのだろうか。脳の研究が明らかにしたいくつかの重要なことの一つは、脳のどこを探しても、たくさんの神経細胞(ニューロン)とそれを支え養うグリア細胞、それに縦横に走る血管しかないということである。神経細胞は相互に繋がり合って精巧な回路網を作っており、我々の脳の働きを担うものとしてはこれしかない。したがって、脳は精巧な回路網からできたコンピュータのような一種の機械であると考えざるをえない。

こころが神経細胞の回路網から生まれるなどとんでもないという前に、その複雑さに注目してほしい。例えば、大脳の表面から1立方ミリメートルの脳組織を切り出してくると、、中には10万個の神経細胞が含まれている。これらが延べ10キロメートルもの突起を伸ばして結合し合っており、この神経細胞どうしの結合部分をシナプスと呼ぶが、その数は10億個にもなる。そもそも神経細胞には約10種類もの形や働きがあり、含んでいる化学物質も違うものがある。脳の中身はコンピュータの中にある素子と、構造は違うが、本質的には類似の一種の超高度の集積回路といえる。

脳とコンピュータには本質的な違いがあるとしてよく言われるのが、コンピュータには感情がないということである。確かにコンピュータが怒ったり喜んだり、今日は気分がいいと言ったりしたら奇妙である。

脳の奥にある扁桃体とよばれる神経細胞の大きな集団が、価値判断の場であることがわかっている。これが損傷されると、動物はいつもは怖がるものに対して無関心になり、例えばサルがヘビを恐れなくなって逆に噛みついたりする。また、ネコでは食物に性行動を仕掛けるといった価値の倒錯が起こる。汚物を避けなくなるなど、「老人ぼけ」で、おこる奇妙な行動も扁桃体の障害によると考えられる。

コンピュータの処理した情報の価値の判断は人間が行っており、コンピュータには任されていない。もし価値判断機構を与えれば、コンピュータは怒り、喜び、あたかも感情を持つかのようにふるまうだろう。価値の基準を定めて刺激の選別を行う、ちょうど脳の扁桃体のような装置をコンピュータの中に設ければよいことになる。この装置が人間における真・善・美の価値判断の機構までも再現することができれば、人間のような感情がコンピュータに出現するだろう。したがって、感情の有無が脳とコンピュータの決定的な違いだとはいえないと思われる。

分業のしくみ

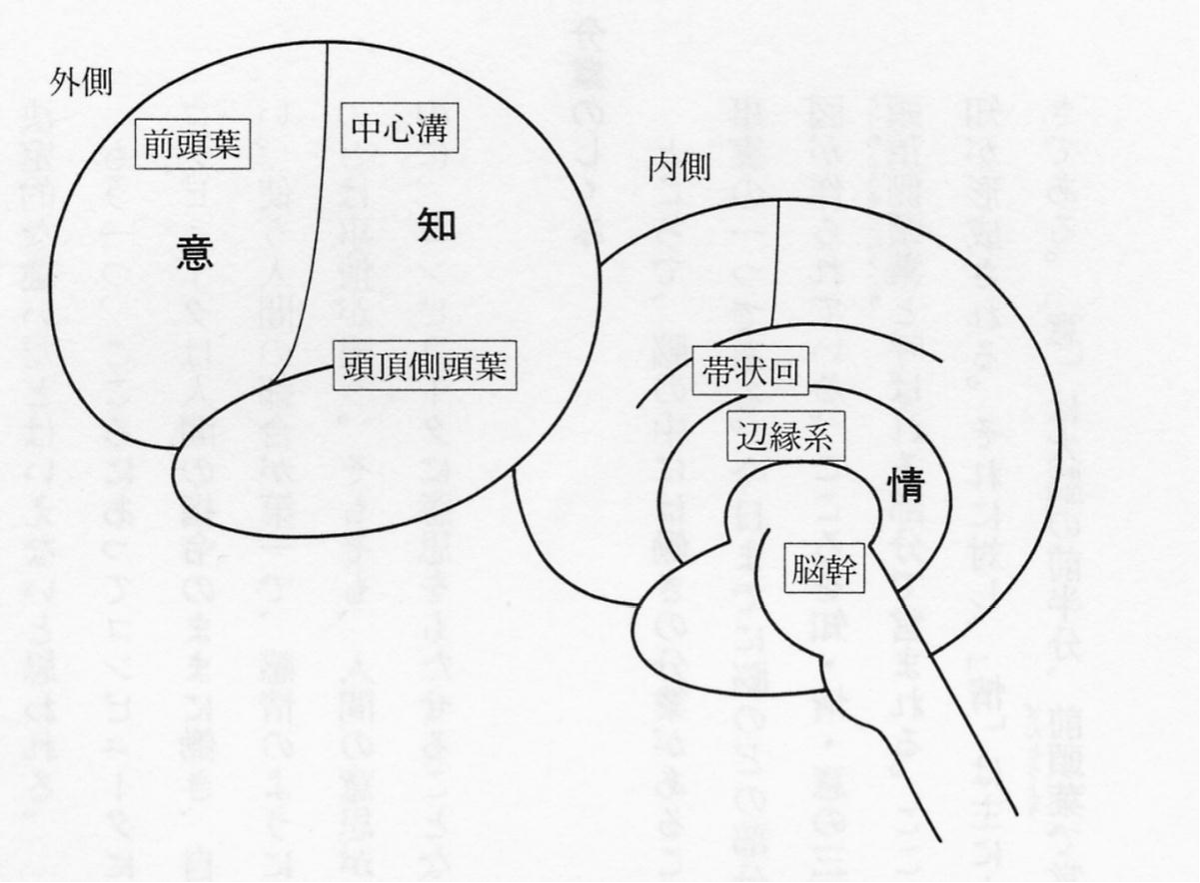

ところで、脳の中には働きの分業があることは、やはり脳研究が明らかにした重要な事実の1つである。今日までに脳のどの部分がどんな働きをするのかを示す細かい地図が作られている。こころを知・情・意の3要素に分けると、「知」は大脳の後ろ半分、頭頂側頭葉と呼ばれる部分で営まれる。ここには感覚刺激が流れ込み、その総合の上に知が形成される。それに対し、「情」は主に大脳辺縁系と、脳幹の頭端の視床下部の働きである。「意」は大脳の前半分、前頭葉で営まれる(図3-3参照)。

図3-3: 脳内で知・情・意の営まれる場所

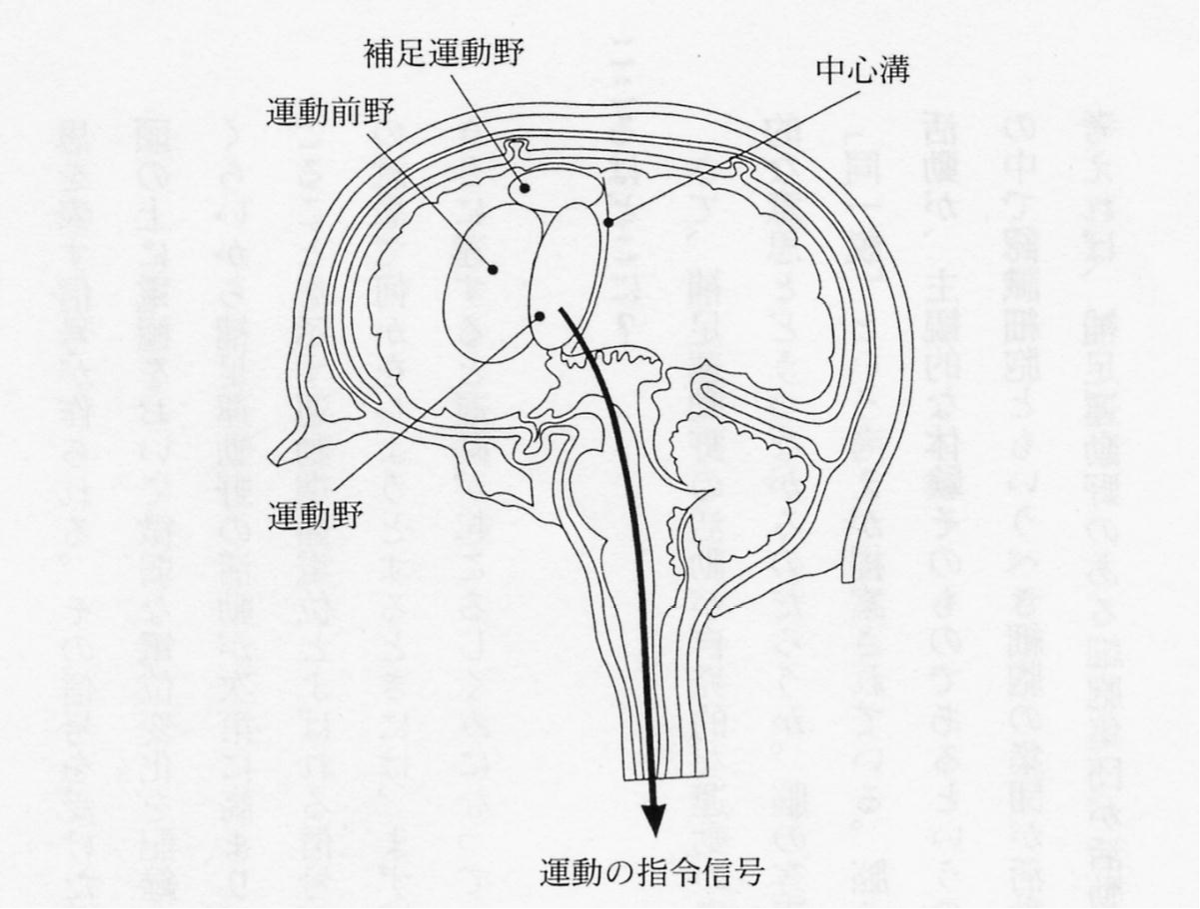

図3-4: 大脳の運動関連領域 第2章 ヒトはなぜにヒトなのか

人間の脳が進化の産物なら、こころもそうに違いない。進化の道筋をたどれば、こころに行き当たるだろうか。

第1章では脳とこころの間を結ぼうとする努力と、その難しさについて述べた。私自身も含めて自然科学者のほとんどは「こころは脳の中にある」と信じているはずであるが、自然科学者でない方々にそのことを納得してもらうことは意外に難しい。ある会で対談した哲学者は「脳はこころの中にある」と言われて、対角線上の考えを示された。

この難問の解を求める1つの重要な道は「脳の進化」であり、脳とこころの問題を考えるときユニークな手がかりを提供してくれる。動物が高等になるにつれ、脳が大きくなり、複雑になってくる。脊椎動物の脳の基本構造には魚類からヒトまで共通項が多いが、脳の部分の相対的な大きさは進化とともに変化する。その変化を脳の働きの進化と比較することで、構造と機能の関係が推定できるのである。

脳幹・脊髄の3つの機能系

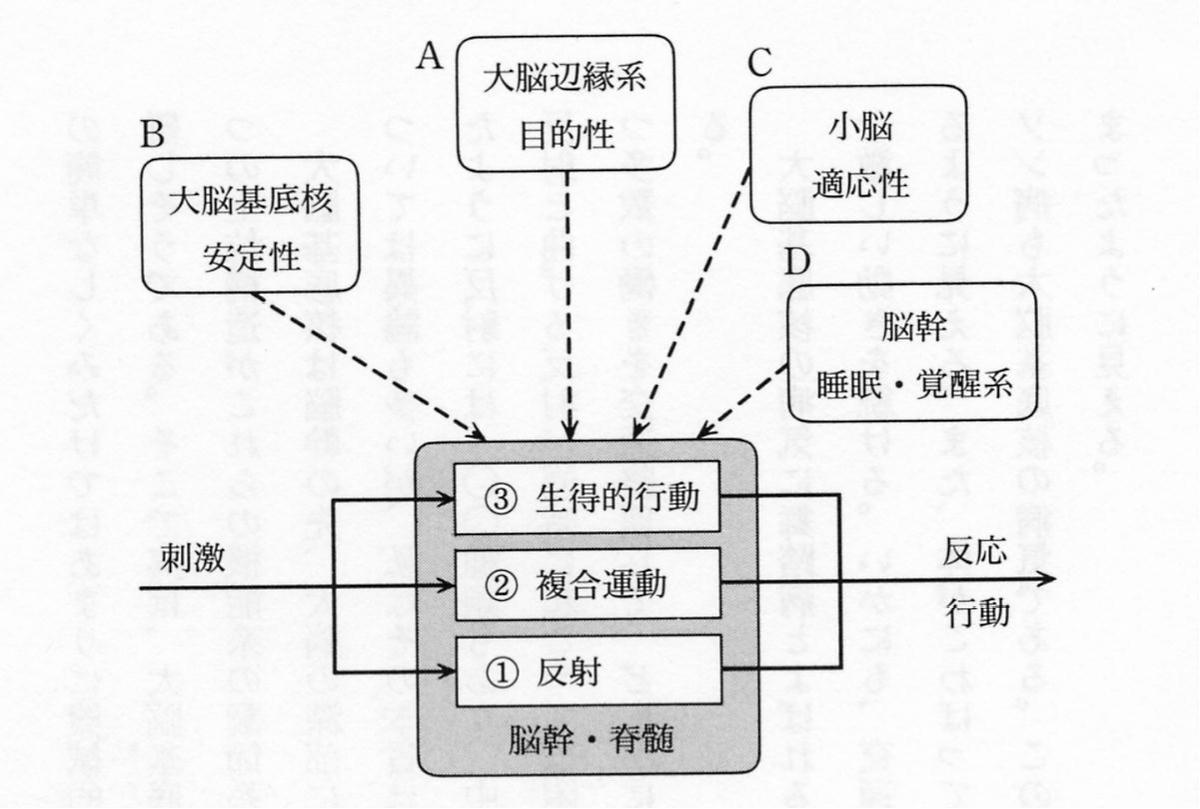

脊椎動物を魚類からヒトまで比較してみると、脳は次第に大きく、形も複雑になるが、その基本構造は驚くほど共通している。まず松茸の柄のような脳幹がある(図3-5参照)。上のほうから間脳、中脳、橋、延髄と続き、脊髄に移行している。魚類、両生類、爬虫類では、この脳幹・脊髄が脳の機能の主要な部分を担っており、その働きは次の3つに分けられる(図3-6参照)。

図3-5: ヒトの脳の区分

図3-6: 脳幹・脊髄の3つの機能系と4つの上位調節系 4つの上位調節系

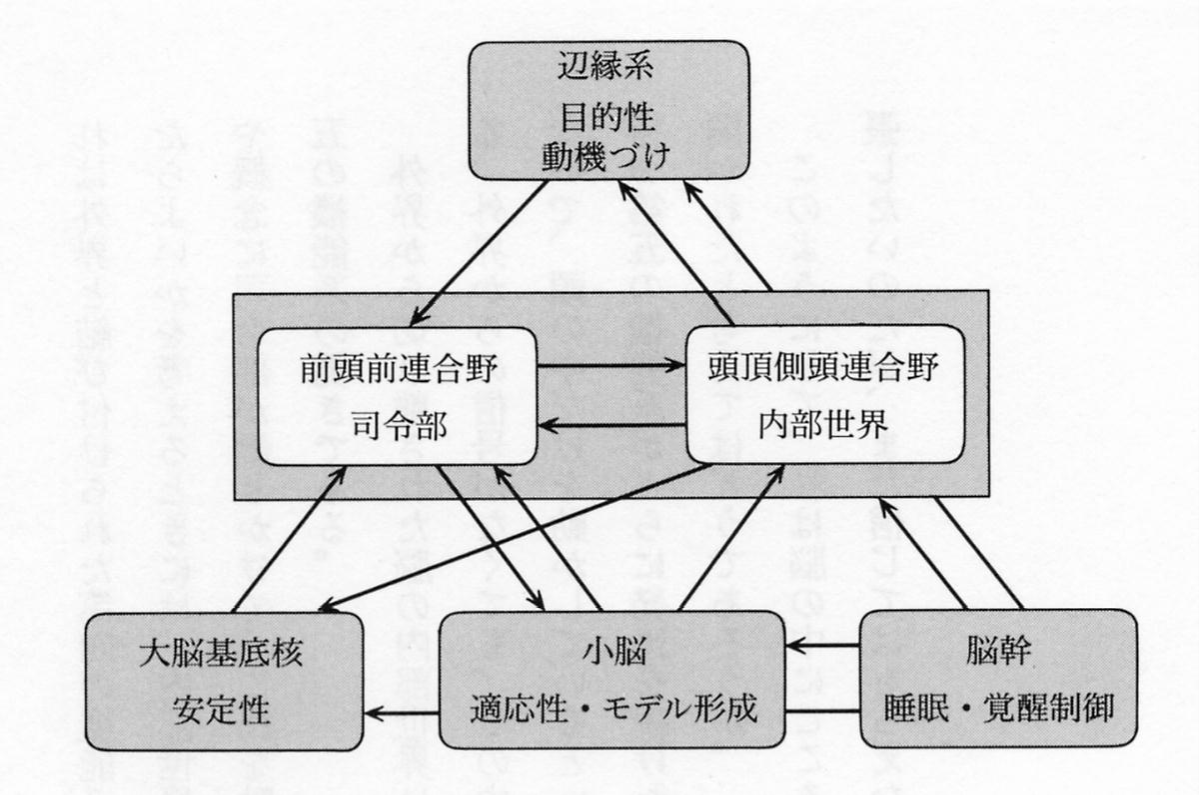

こういう基本的な働きを持つ3つの機能系が、脳幹から脊髄にわたって備わっている。しかし、これだけの簡単なしくみだけではあまりに機械的過ぎていて、生きて、しかも子孫を残すことは難しそうである。そこで実は、大脳基底核、小脳、大脳辺縁系、睡眠・覚醒系という4つの上位構造がこれらの機能系の調節系として働きかけ、その働きを高めている(図3-6参照)。

大脳基底核は脳幹の先、大脳の深部にある大きな神経細胞の集塊である。その働きについては異論も多いが、私はその本質は選択機能を持つ安定装置とみている。先に述べたように反射には100種類もあり、中には反対の働きをもつものがある。膝を伸ばす反射と曲げる反射が同時に起こっては困ったことになる。このように3つの機能系が持つ多数の働きを交通整理して、どれかに絞る働きを大脳基底核が果たしているようである。

大脳基底核の病気に舞踏病とよばれるものがあるが、体がひとりでに動きだして奇妙な激しい動きを続ける。いかにも、交通整理ができず、いろいろな動きが無秩序に現れるように見える。また、体がこわばってしまい、何もしなくてじっとしているパーキンソン病も大脳基底核の病気である。このときは交通整理が効きすぎて、みな止まってしまったように見える。

小脳は、ヤツメウナギやカエルでは延髄の頭端のちょっとした膨らみであるが、高等動物になると中脳と延髄の上に大きく膨らんでくる。小脳の働きについての私の考えは、3つの機能系に適応性を与えることである。環境条件が変わったとき、反射が刺激に対しておなじ反応をしていては駄目である。環境条件に合わせて刺激-反応の関係を修正していかなければならない。この修正作用が小脳の働きである。運動や行動が意図したようにいかず、ずれを起こすと、これが小脳に伝えられて、小脳を通る信号の流れを変える。このため機能系の働きが変わる。そのしくみの詳しい説明は第5章と第7章に譲るが、このようにして小脳は3つの機能系に適応作用を付与している。

大脳辺縁系は、脳幹が大脳に付着する付け根のまわりを囲む、発生学的には古い部位である(図3-5参照)。大脳辺縁系の中には扁桃体があり、ここで前述のように刺激の生物学的な価値が判別される。例えば動物が水を飲んで甘いと益になる、苦ければ害になると判断する。それで動物は、水が甘いとそれに近づいて飲む行動を繰り返すが、水が苦いとそれに近づかなくなる。飲んだ結果の評価によって行動が強化されたり抑制されるのである。このように、運動、行動に目的性を与えるのが大脳辺縁系の働きである。

やはり大脳辺縁系の中にある帯状回は、動機付けの中枢といわれる。目的に向けての行動を鼓舞する、「やる気」の中枢といってもよいだろう。海馬も辺縁系の中にあり、記憶の固定や読み出しに関与するといわれるが、扁桃体の評価機構にとっては記憶との照合が必要なのであろう。脳幹から辺縁系にかけての領域に電極を差し入れ、ラットが梃子を押すとこれに電流が流れるようにしておくと、ラットが自ら刺激を繰り返す「自己刺激」と呼ばれる現象が起こる。この領域を報酬系と呼ぶが、その活動が快情動を起こし、接近行動を駆動すると考えられる。(報酬系の実態はまだ十分に明らかになっていないが、辺縁系から視床下部にかけて分布している。)

また覚醒と、レム、ノンレムの2種類の睡眠(第3章参照)をおこす中枢は、延髄から視床下部にかけて位置しており、脳の活動のモードを切り換える働きがある。

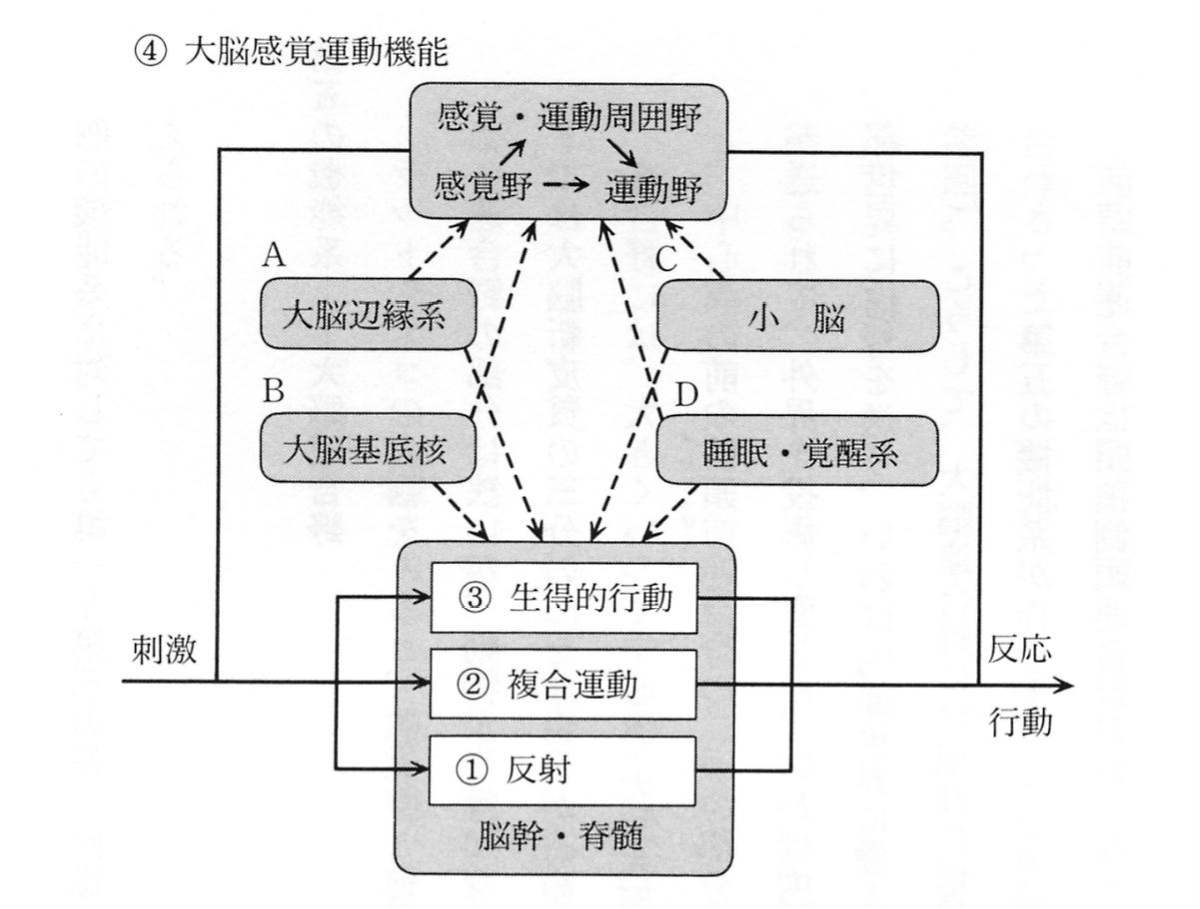

第4の機能系――大脳新皮質の感覚・運動野

このように、脳の最も基本的なレベルでは、反射、複合運動、生得的行動という3つの基本的な機能系が働き、これに大脳基底核、小脳、大脳辺縁系、睡眠・覚醒系がそれぞれ安定性、適応性、目的性、活動水準の維持機構を付加し、個体の生存と子孫の維持を可能にしている。

しかし、進化の過程で鳥類を過ぎ哺乳類になると、大脳の新皮質が発達する。外界の刺激は大脳新皮質の感覚野に入り、ここで処理されたあと運動野に伝えられ、そこから外へ送られる。大脳新皮質は視野や聴覚、皮膚感覚の信号を受けて、優れた情報処理作用を発揮する。こうして、複雑な刺激-反応の関係を持つ第4の機能系が形成される(図3-7参照)。大脳基底核、小脳、大脳辺縁系はこの第4の機能系に対しても第1~第3の系と同様に安定性、適応性、目的性を付与する※1と考えられる。

図3-7: 第4の機能系――大脳新皮質の感覚野と運動野 1 古い脳のユニットが、新しいユニットを上位から調節し、にらみを利かすというのは、考えれば不思議なことだが、これがやれないと、生存目的に適った行動や思考(後述する第五の機能系の場合)ができないわけだから、その必要性は明らかである。

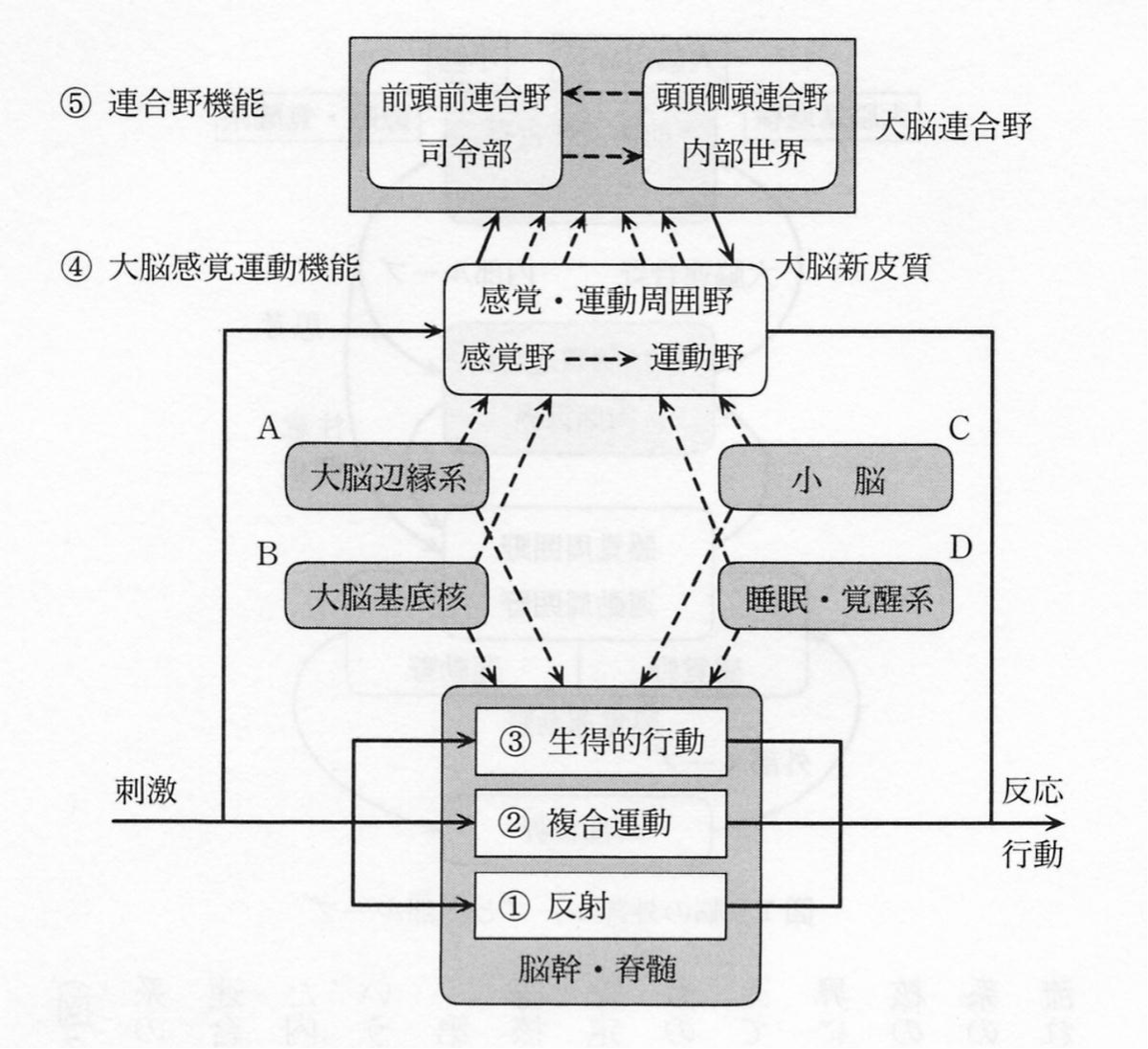

第5の機能系――大脳連合野

ラットやネコの大脳をみると、感覚野と運動野が大きな部分を占めている。その間にある連合野の部分は狭いが、動物が高等になるにつれ、これが大きく発達してくる。ヒトでは大脳新皮質の3分の2を連合野が占める。

連合野には、大きくいって中心溝(大脳表面に走る大きな溝)の後ろの頭頂側頭連合野と、中心溝の前の前頭連合野※2の2つの部分がある。頭頂側頭連合野には感覚野の信号が送られて、外界を投影し直した、いわば内部世界が作られる。前頭連合野はこの内部世界に信号を送り、いわば内部世界に働きかける司令部として働く。こうして、大脳連合野には相互に信号をやり取りする内部世界と司令部が組み合わさった第5の機能系が作り上げられる(図3-8)。

図3-8: 第5の機能系――大脳連合野

図3-9: 脳の外部ループと内部ループ 2 著者は前頭前連合野という造語を使い、これがprefrontal cortex(前頭前皮質)とfrontal association area(前頭連合野)という同じものを指す英語表現を著者の好みでまとめたものだと、あとがきの注で断っているが、分かりにくいと判断し、一般的な前頭連合野に改めた。

脳内の心的世界

もともと外界から刺激を受け、外界に働き返すという構造をもつ第1から第4の機能系に加えて、進化の果てに、脳の中に内部世界が生まれ、脳の中で自己完結的に働く第5の機能系として思考が誕生した(図3-10参照)。

図3-10: 脳の思考系 第7章 思考と運動と行動

運動は手足を動かし、行動は運動を組織するが、思考は観念や概念を動かし、要素的な思考を組織する。その原理は類似している※3。

3 本章の論旨をあらかじめ整理しておく。主役は、大脳の働き(第4、第5の機能系)に適応性を付与する小脳である。著者は、

- 小脳の働きには2つのレベルがあること

- それが学習曲線の2つの段階に対応すること

- 運動(第4の機能系)と思考(第5の機能系)の両方に適用されること

| 順ダイナミクスモデル | 逆ダイナミクスモデル | |

|---|---|---|

| 運動 | 図3-11 | 図3-12 |

| 思考 | 図3-13 | 図3-14 |

思考と運動・行動の類似性

ヒトは考える動物といわれるように、思考はこころの重要な成分である。思考の脳内メカニズムの理解はまだ不十分であるが、筆者がこれまで強調してきたのは思考と運動の類似性である。思考に際しては、言語を使う場合も使わない非言語的な場合も、我々は何らかの観念や概念を脳の中に作り上げ、これを操る。運動では手足を動かすのが、思考では観念や概念を動かすだけの違いで、脳の神経回路網にいったん投影された後は同じレベルで扱ってよいと考えれば、現在運動の脳内メカニズムについて知られている原理を思考にも当てはめて類推することができることになる。

さらに、思考は行動の一種である。動物の生得的行動では、目的に向けて複雑な運動が組織されるが、思考においても目的に向けていろいろな要素的な思考過程が組織される。思考内容について満足したり、不満に思ったり、あるいは積極的に考えたり、考えるのを止めたりといったことは、刺激の価値判断や動機付けなど、生得的な行動の目的性(第2章参照)と同列に考えることができる。つまり、大脳辺縁系を中心に組み上げられてきた行動の脳内機序の枠組みを思考についても当てはめることができる。

脳の思考モデル

運動では運動野の指令信号が筋肉骨格系に送られるが、思考では前頭連合野の指令信号が頭頂側頭連合野の内部世界に働きかけると考えるのだが、その様子をもう少し具体的に想像してみよう。頭頂側頭連合野には外界の事象の要素が集め直されてそのイメージが造られる。視覚的でない観念や概念も作り上げられる。これらを総称して思考モデルと呼ぼう。ジョンソン・レアードのメンタルモデルと似ているが、より包括的に、頭の中で独りでに浮かぶことはすべて、それに対応する思考モデルが頭頂側頭連合野の中に作られていると考えておこう。このような思考モデルをこちらから見たり、あちらから見たり、修正したり、あるいは新しい思考モデルを作り上げるという風に操作するのが思考であると考える。創造性とは新しい思考モデルを作りだす能力であるということができそうである。小脳のモデル形成作用

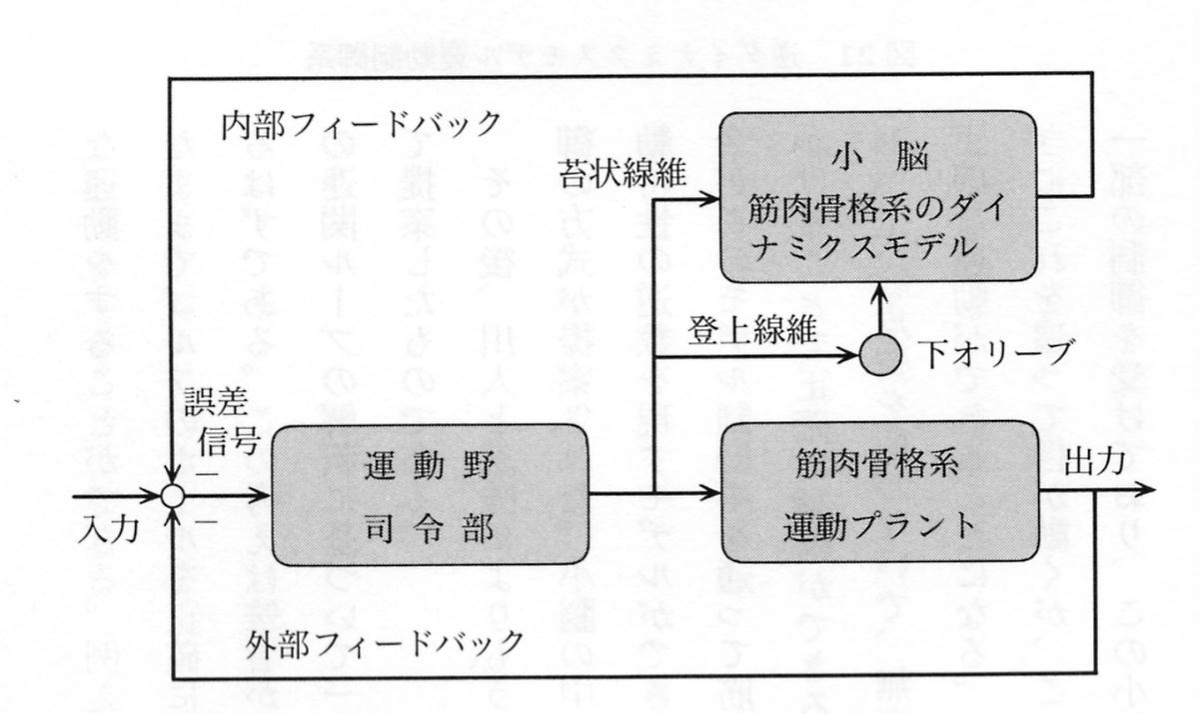

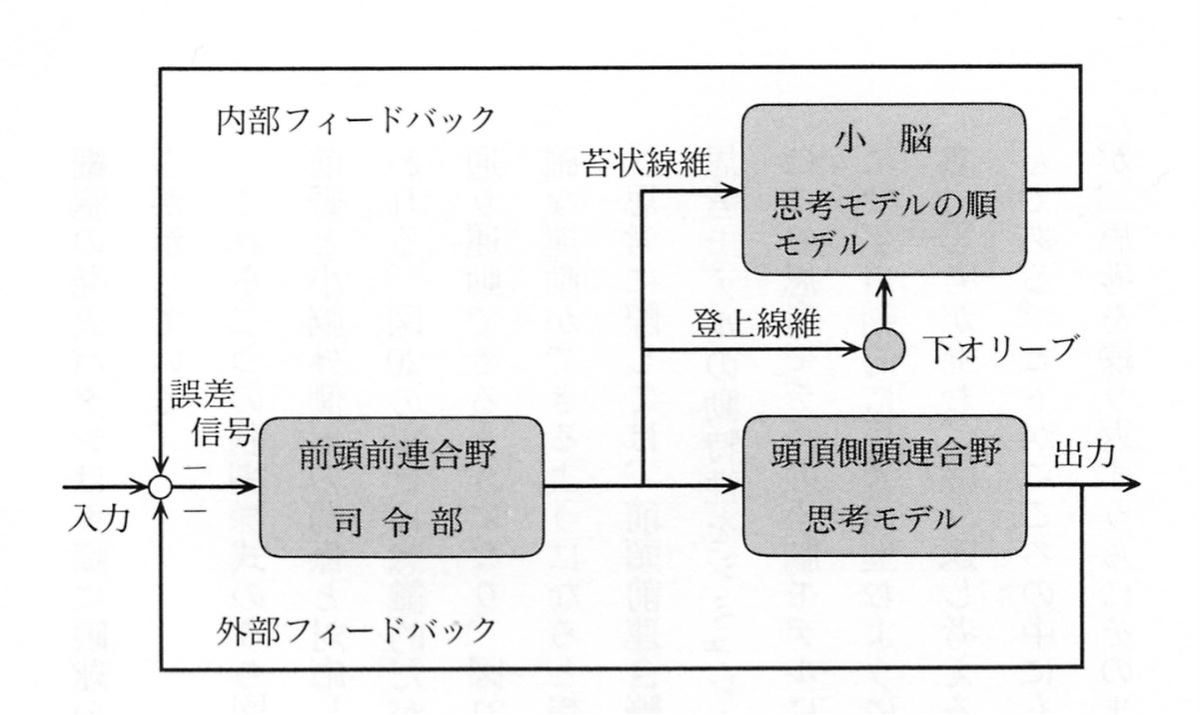

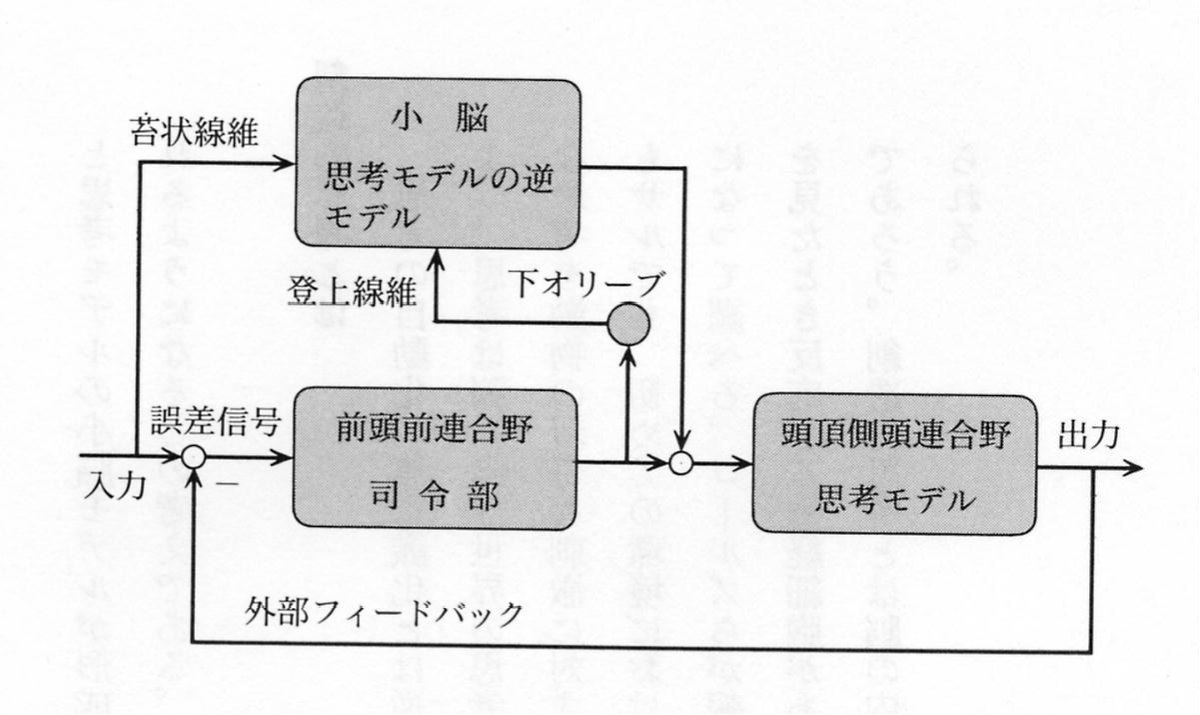

随意運動においては、大脳運動野が筋肉骨格系に働きかける。この筋肉骨格系のモデルが先に述べた原理で小脳内に作られると、大脳皮質はこのモデルに働き、その出力が大脳皮質にフィードバックされる。それで、小脳を通る内部フィードバックによって、外部フィードバックを置き換えることができるようになる(図3-11参照)。運動の練習中に、誤差信号により小脳の内部モデルが実際の筋肉骨格系の動特性を忠実に再現するよう、常に較正されていれば、外部ループを使わないでいわば自動的に正確な運動をすることができる。例えば、目をつぶったままでゴルフのボールを正確に打つことができるはずである。この考えは筆者が大脳と小脳の間の連関ループの解釈に基づいて1970年に初めて提案したものである。

図3-11: ダイナミクスモデル運動制御系

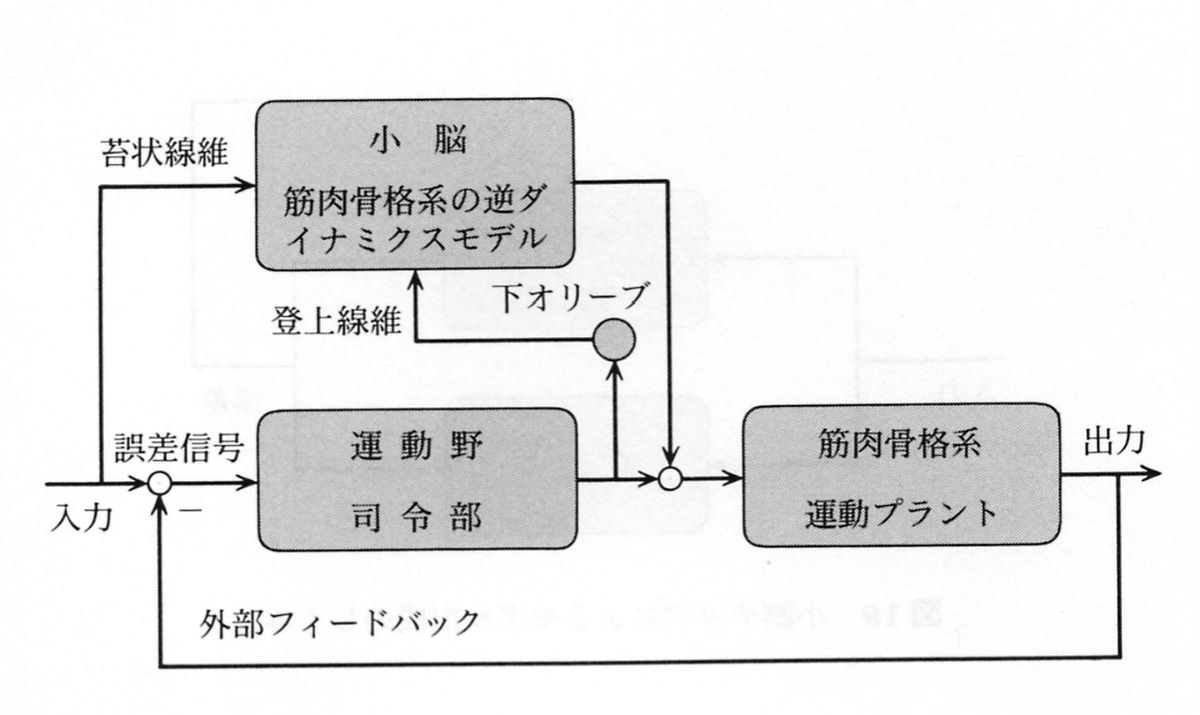

図3-12: 逆ダイナミクスモデル運動制御系

図3-13: 思考モデルの順モデルを組み込んだ思考系

図3-14: 思考モデルの逆モデルを組み込んだ思考系 4 著者のまとめ方があまりに整然としているので見過ごしがちだが、このあたりには大きな疑問点が残されている。運動の場合、第4機能系は筋肉骨格系につながっているので、動特性というのも、その逆数というのも数学的な意味であり、比喩ではない。だが、第5機能系である内部世界の中の思考モデルの動特性というのは、厳密な表現ではなく、比喩に近い。ましてその逆数(という言葉を著者は避けているが)が何を意味しているか、はっきりしないからである。

創造的思考とは

思考の自動化、無意識化とは逆に、意識を集中しての創造的思考についても考えてみよう。思考は脳の内部世界の思考モデルを操作する一種の行動であるとすると、創造的な思考を動物の新奇な刺激に対する探索行動と同列のものとして理解できる。ラットでもサルでも、初めての環境におけば探索行動を起こすし、初めてのものを与えると懸命になって調べる。ロールズらが報告しているように、視床下部の一部には初めてのものを見たとき反応する神経細胞があるが、これらの細胞は新奇性の判定に関与しているのであろう。創造的思考とは脳の内部世界の中での新奇な思考モデルに対する探索と考えられる。