step02 情報と社会の関わり 情報化社会とは

この単元では、情報が人間の社会とどのように関わり、どのような影響を及ぼしているかについて、(高度)情報化社会と消費化社会を通して考察する。

もくじ

1.情報化社会とは何か

2.情報化社会の可能性

3.情報化社会の危険性

4.消費化社会 情報化社会の別の顔

5.新しい社会プランの模索

1.情報化社会とは何か

情報化社会とは、物質(モノ)やエネルギーに対して情報の重要性が比率として高い社会、と一応の定義ができるが、情報の占める比率が高い静的状態として捉えるよりは、図2-1に示すように、情報の重要度が次第に増加してゆく動きそのものに注目すべきである。この動きは現在も進行中であり、近い将来(たとえば私たちが生きている間)に停止することもないであろう。だからこそ、こうしてあらかじめ考察することで、この変化に主体的に取り組む必要があるのだ。

人類の歴史

- 旧石器時代 約500万年前~

- 狩猟、漁労、採集

- 農業化社会 約1万年前~

- 農耕、牧畜 モノ中心

- 産業化社会 約300年前~

- 機械制工場工業 モノ+エネルギー

- 情報化社会 1970年代~

- 情報産業 モノ+エネルギー+情報

情報化社会の本質的属性

- 情報・知識の大量処理

- 大量生産→大量流通→大量蓄積→大量消費

- 2つのキー・テクノロジー

- コンピュータ:すべての情報をデジタル化(数値化)して処理

デジタル・ネットワーク:地球上のどことでも、瞬時に通信

情報化社会の可能性と危険性

| 可能性(メリット) | 危険性(デメリット) |

|---|---|

| A.生活水準の向上 | F.情報過多 |

| B.自己実現の機会拡大 | G.情報格差 |

| C.人的交流の緊密化 | H.個人の悪意の増殖 |

| D.民主主義の浸透 | I. 社会の弱体化 |

| E.新しい共生社会の可能性 | J. 高度管理社会 |

A対F、B対Gのような1対1ではなく、(A,B,C,D,E)対(F,G,H,I,J)のような5対5の対比であることに注意。

2.情報化社会の可能性

A.生活水準の向上

- 生活を豊かにする

- 生産

- 消費

- 学習・教育

- 行政・政治

- 趣味・娯楽

- 人的交流

- 生命を守る

- 災害・事故 「安否情報」の交換

- 医療・健康 独り暮らしの家族の健康管理

- 防犯 子供の登下校監視

B.自己実現の機会拡大

- 選択肢が増える

- さまざまな〈自由〉の拡張

- 個人の情報発信が容易になる

- 巨大組織(大企業)や権力機構への対抗手段

- 弱者の社会参加が容易になる

- 身体障害者や高齢者の支援

C.人的交流の緊密化

- コミュニケーション

- 非同期な情報交換が増える(メール、掲示板による議論)

- 直接対話しているような臨場感を生み出す(TV電話、TV会議)

- 特定の人を見つけやすくなる

- ニーズとシーズのマッチング(ショッピング、オークション、就職、婚活)

- 同好の士を捜す

- ネット上の知人=他人以上、友人未満の中間的存在

D.民主主義の浸透

- 情報隠蔽・情報操作が困難になる

- 政府や権力者

- マスコミ、外国、特定の政治勢力

- 独裁的・非民主的な国家は情報隠蔽・情報操作を必要とする

- ダブル・スタンダードな言論への批判が厳しくなる

- 過去の言説へのアクセスが容易

- 誰も覚えてないさは通用しない

- 多数の人間が情報交換しながら監視

- 非民主的体制がネット・メディアの言論で揺らぐことも

- アラブの春におけるFacebookの役割

- 民主化を促す効果については議論がある

E.新しい共生社会の可能性

- オンラインサークルの増殖

- メーリングリスト(メルマガ)、ウェブ掲示板

- 地理的距離を超えた社会集団

- 共同体的な性格の発現

- 崩壊が進んだ都市の地域社会を補完

- 信頼関係・協力関係・互助関係を醸成

- 贈与・互酬経済的な行為の復活

- 市場経済の弱肉強食の緩和

- ボランティア活動の促進

- 地域通貨(グローバリズムから地域経済を守る防波堤)

3.情報化社会の問題点と危険性

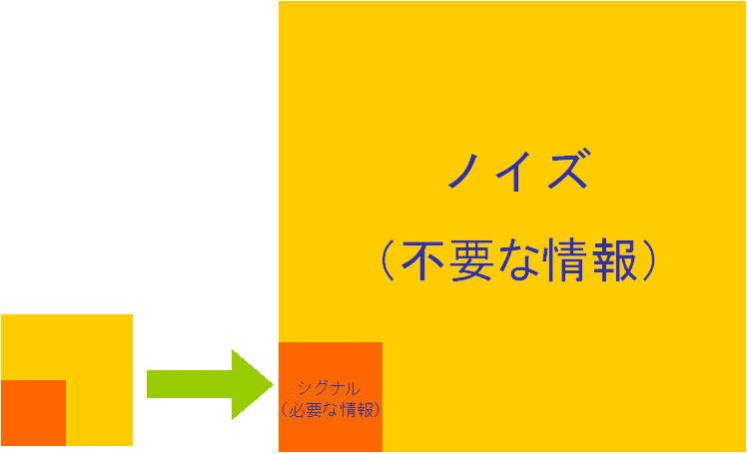

F.情報過多

- 情報過多

- 不要な情報が必要な情報を上回る速さで増加

- 必要な情報検索スキルの高度化

- 情報へのアクセスが阻害されうる段階

- 存在の認知

- 所在の確認

- 入手

- 再生

- 理解

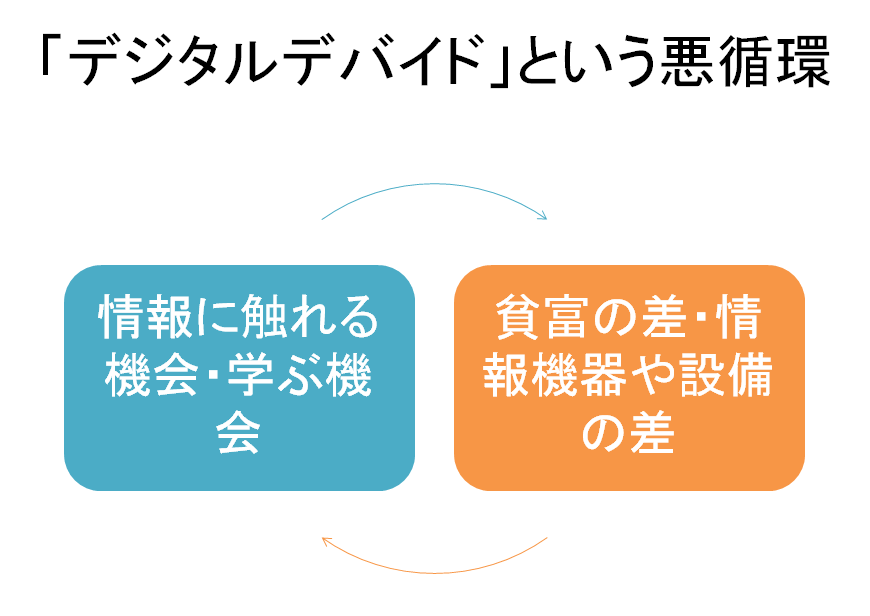

G.情報格差(デジタルデバイド)

参考:デジタル・ディバイドの解消(総務省)

デジタルデバイドは、字面を定義とすれば、

- ICTに触れ、その恩恵を享受できる人

- それができず、恩恵にあずかれない人

さまざまなグループ間での情報格差

- 個人間

- 世代間

- 国家間

- 公と私

H.情報の不正利用と不正情報の流通

- 情報の不正な流用

- 個人情報

- 知的所有権(著作権)

- 会社や公的機関の機密情報

- インサイダー取引、株価の不正操作

- スパイ天国日本

- 反社会的情報の流通

- 差別的言説(ヘイトスピーチ)

- 猥褻情報

- 犯罪を誘発する情報(闇サイトなど)

- 虚偽情報(デマ)

- 善意のデマ

- 差別的言説(ヘイトスピーチ)

- コンピュータ犯罪

- 窃盗(銀行口座などへの不正アクセス)

- サーバへの不正侵入、データの破壊や改竄

- コンピュータ・ウイルスのばらまき(愉快犯)

- ランサムウェアによる脅迫

- 匿名性が悪意を増幅させ、人の性格を変える

- なりすまし

- プライバシーの侵害

- ネットストーカー(サイバーストーカー:ネットを利用したつきまとい行為)

- 物理的なストーカー行為に発展することも

I.社会システムの弱体化

- 情報インフラのライフライン化

- 既存のライフラインより脆弱かつ複雑

- インターネット

- 携帯電話

- IP電話

- 原因解明・責任追及が困難

- 全体の責任を負う主体がない

- 社会インフラの隅々にまで入り込んだ情報システム

- ユービキタス社会に特有の危険性

- さまざまな要因に対する脆弱性(vulnerability: バルネラビリティ)

- 自然災害

- 人為災害

- テロリズム(物理的テロ・サイバーテロ)

J.高度管理社会

参考:日本の防犯カメラ、500万台に迫る

参考:エシュロンの基礎知識

- 個人情報の大量蓄積

- 情報は一度漏洩すると取り返しがつかない(熱力学第2法則: エントロピー増大の法則)

- バイオメトリクス(身体的特徴・行動的特徴)

- 顔認識システム(空港・高速道路)

- エシュロン

- 地球規模の盗聴システム

- 5カ国参加(米、英、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド)

- 日本の三沢基地にも受信施設がある

- 監視社会が際限なく進行することへの歯止めは?

日本における事例

- Nシステム

- 自動車ナンバー自動読取システム

- 運転者の顔写真→犯罪者、外国人(入国時のパスポート写真)と自動照合

- 監視カメラ

- 東京・歌舞伎町に50基設置(2002年)

- 現在(2018年)の総数は少なくとも数百万台

- 肖像権(プライバシー権の1つ)に抵触か?

- マイナンバー制度(2016年1月~)

- 国民1人1人に割り当てた12桁の番号

- 大学における学生番号に相当

- 氏名、性別、生年月日、住所等の個人情報をリンクして管理

- メリット:社会保障やサービスの充実(cf:消えた年金問題)

- 憲法第13条(プライバシー権)に抵触か?

- 在留管理制度(2012年7月~)

- 従来の、あまり評判がよくなかった外国人登録制度に代わるもの

- 指紋押捺制度は、廃止された

- 外国人登録証の携帯義務は、なくなった

- 外国人に対する差別的扱いとの批判に答えた

4.消費化社会 情報化社会の別の顔

社会の情報化は、消費行動の変化という別の現象ももたらす。必要最低限の生活必需品を買う、いわば最低限の消費行動に対して、富の蓄積によってさまざまな別の意味が付与されてくる。つまりモノよりも、モノに付随する情報を消費するという消費行動の新たな側面がクローズアップされてくるのである。そうした社会現象を論ずるのが、消費社会論であり、その創始者といえるのが以下に引用したジャン・ボードリヤールである。

ジャン・ボードリヤール『消費社会の神話と構造』(1970)

ドラッグストア(あるいは新しい商業センター)は多様な消費活動の綜合を実現する。その最たるものはショッピングであり、モノとのじゃれあい、組み合わせの可能性である。

︙

消費過程は次の二つの根本的側面において分析可能となる。すなわち

- 消費活動がそのなかに組み込まれ、そのなかで意味を与えられることになるようなコードにもとづいた意味づけとコミュニケーションの過程としての側面。この場合消費は交換のシステムであって、言語活動と同じである。

︙

- 分類と社会的差異化の過程としての側面。この場合、記号としてのモノはコードにおける意味上の差異としてだけでなく、ヒエラルキーのなかの地位上の価値として秩序づけられる。

︙

人びとはけっしてモノ自体を(その使用価値において)消費することはない。理想的な準拠としてとらえられた自己の集団への所属を示すために、あるいはより高い地位の集団をめざして自己の集団から抜け出すために、人びとは自分を他者と区別する記号として(最も広い意味での)モノを常に操作している。

大塚英志『定本 物語消費論』(1989)

今日の消費社会において人は使用価値を持った物理的存在としての物ではなく、記号としてのモノを消費しているのだというボードリヤールの主張は、80年代末の日本を生きるぼくたちにとっては明らかに生活実感となっている。ぼくたちは目の前に存在するモノが記号としてのみ存在し、それ以外の価値を持つことがありえないという事態に対し、充分自覚的であり、むしろモノに使用価値を求めることの方が奇異な行動でさえあるという感覚を抱きつつある。

1987年から88年にかけて子供たちの間で爆発的なヒットとなったビックリマンチョコレートは、その意味で象徴的な商品だったといえる。消費者である子供たちにとっても、送り手であるメーカーにとっても、ビックリマンチョコレートはチョコレートという食品としては全く価値を持っていないというのは、あまりにあからさまな合意事項であった。彼らはビックリマンチョコレートを買うと、ビックリマンシールを取り出し、チョコレートをためらいなく捨てた。

︙

ところがビックリマンチョコレートにおいては、チョコレートは、製造元が菓子メーカーであり必然的に食品流通ルートに乗って販売されなくてはならないという理由のみで、チョコレートという形態をとったにすぎない。

5.新しい社会プランの模索

人権の拡張

すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。

『世界人権宣言』第1条(1948)

マクルーハンの外れた予言:地球村

アルファベット(およびその拡張である活字)が知識という力を拡張させることを可能にし、部族人の絆を壊滅させた。かくして、部族人の社会を外爆発させて、ばらばらの個人の集合としてしまった。電気による書字と速度は、瞬間的かつ持続的に、個人の上に他のすべての人の関心を注ぐ。こうして、個人は再び部族人となる。人間種族全体がもう一度、一つの部族となる。

『メディア論』(1964)

- マスメディアの一元的支配を予言

- 世界規模での民主主義の実現を期待

大きな物語(イデオロギー)の失効

- サブカル化の進行

- 個人が個別の価値観へ閉じこもる傾向を助長

ネットワーク社会のジレンマ

- 多様性を歓迎する社会

- 大きな物語の強制を放棄

- 小さな物語たち(多様な価値観=サブカル)に寛容

- 多様性を保障するための高度管理社会

- 法律とルールに代わる第3のコードは?

- 見えざる手による常時監視

近未来情報化社会の課題

- 情報化が今後も進行・加速することを前提にした議論が重要

- 立ち止まって考えるというが、立ち止まれるはずがない

- 個人が、常に最新の情報リテラシーを習得するべき

- 法律とルールを情報化の進行にあわせてリニューアル

- 新しい社会プランはみなで模索すべき