step03 情報の進化論: 吉田民人の情報学

吉田情報学の位置づけ

吉田民人は、ノーバート・ウィーナーの流れを汲み、総合的な情報学を構築しようとした日本の理論社会学者である。

シャノンやフォン=ノイマンが機械情報やコンピュータの研究で成果を収めたのに対し、情報の意味をより広く深く考えた最初の人がウィーナーであった。彼は、生物・人間・機械の3者が、情報処理(自らの制御システム)について本質的に同じ側面をもつことに着目し、それらのシステムにおける制御と通信の問題を論ずるサイバネティックスという学問分野を創始した。この業績の上に、後の研究者すべての情報学が立脚している。

ウィーナーは、物質=エネルギーに対し、それらが存在する様態、つまり時間的・空間的、定性的・定量的なパターンこそ、世界のもう1つの根源的要素であり、情報の本体だと考えた。

このウィーナーの思想を踏まえ、より下位レベル(生物・人間・機械系)での情報の総括を試みたのが吉田民人である。彼はさまざまな種類の情報(記号)を系統的に扱う視点として生物の進化にともなう記号の進化を利用し、後の情報学にも引き継がれる情報の階層モデルを構築した。その論考をまとめたのが、この単元テキストの引用元である、図3-1に示す参考書である。

(新曜社・1990年)

これは体系的情報学を構築しようとした最初の試みであり、その記号分析は示唆に富んでいる。この講座の前身でも、2010年度まで教科書として使用したが、現在では絶版で、入手も困難なため、論旨を再構成して、この単元テキストを作成した。

吉田民人による情報の定義

情報について、さまざまな研究者がさまざまに定義してきたが、その結果つぎのコンセンサスが得られたと思われる。

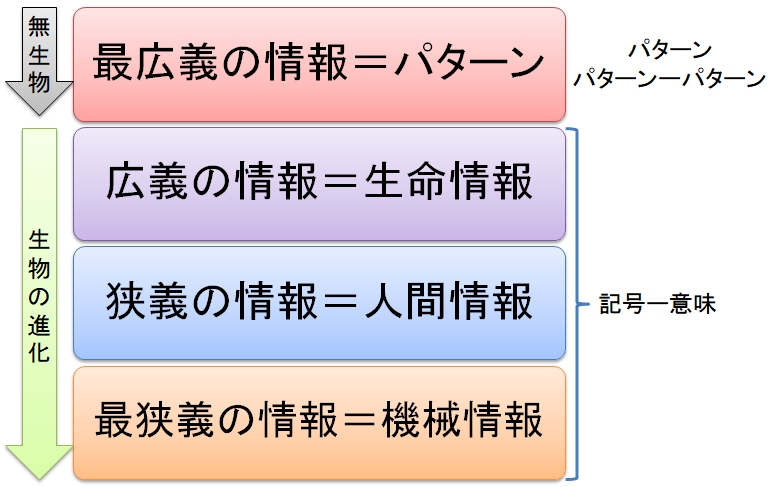

- 情報に単一の定義はできないが、いくつかの抽象レベル(階層)ごとには定義できる。その上で各レベルに共通する情報の本質を追究するのが、有益な研究方針であろう。

- アリストテレスのいう質料(物質=エネルギー)に対して、情報は形相に属する概念である。つまり、情報は物質=エネルギーと対になる、相補的な存在である。

上位階層は下位階層を論理的に包含していることに注意してほしい。たとえば、人間は社会におけるコミュニケーションのために狭義の情報(言語や映像シンボル)を用いるが、同時に生命情報(DNAやホルモン)も用いる。さらに全ての記号はパターンの1種である。

吉田はさらに、1~3階層の情報を担う記号について、

- 内記号と外記号

- シグナル記号とシンボル記号

- 生得的記号と習得的記号

| シグナル | シンボル | |

|---|---|---|

| 内記号 | 内シグナル DNAなどの高分子記号 |

内シンボル 「馬」という単語の脳内イメージ(表象) |

| 外記号 | 外シグナル 仲間に情報を伝える蟻のフェロモン |

外シンボル この講座の板書や講師の解説 |

3つのアプローチ

吉田民人は、既存の哲学・思想から《情報》のより深い理解を目指すため、3つのアプローチを採用した。

- 古典記号論(オグデン、リチャーズ)

- 古典的な記号論を、生体内の記号や機械記号を含む形に拡張する。

- 情報通信理論(ウィーナー、シャノン)

- 従来の情報通信理論は、意味を扱えず、また対象外としていたため、生命情報を十分に掘り下げられない。そこで情報や情報処理をいくつかの基本的局面に分類し、情報通信理論に記号論的色彩を加えようとした。

- 人間・社会の情報科学の建設

- 人間の脳や神経系における情報処理や、人間社会における情報処理(コミュニケーション)の側面から、新たな情報学を立ち上げようとした。本書第Ⅱ部第Ⅲ、Ⅳ章が相当するが、まだ試論にすぎない印象がある。

もくじ

本書は2部構成からなる大部なもので、この講座ですべては扱えない。そこで、吉田情報学の核心部分である赤字の項目のみ扱う(試験範囲も同じ。赤字は各項目にページ内リンクしている)。黒字は扱わない項目、青字は扱わないため以下の詳細を略した項目である。ページ番号は原本の通り。つまり、一見するとたくさんの赤い項目があるが、全296ページ中、この単元で扱うのは69ページに過ぎない。図書館でコピーしてもよいだろう。

まえがき

第Ⅰ部 情報・情報処理・自己組織性 基礎カテゴリーのシステム 1

1. 情報 3

2. 情報処理 5

3. 自己組織性 10

4. 自己組織性の進化 12

5. 4フェーズ循環モデル 14

6. 自己組織性の諸相 17

第Ⅱ部 情報科学の構想 エヴォルーショニストのウィーナー的自然観 21

序説コミュニケーション科学から情報科学へ 23

Ⅰ 記号論の再建 28

1. 古典記号論の破産 28

2. 記号とは何か 36

1. ウィーナー的自然観 37

2. パタン連合の「記号-意味」化 39

3. モリス=オスグッドからオグデン=リチャーズへ 42

4. 記号の基本形態 43

3. 意味の諸類型 46

4. 記号進化の諸段階 54

1. 内記号の3系統 56

a. 高分子記号 56

b. ホルモン記号 58

c. 神経記号 60

2. 外記号の3系統 62

a. 生得的外シグナル 63

b. 習得的外シグナル 66

c. 外シンボル 69

3. シグナルからシンボルへ 72

4. 映像から言語へ 77

5. 非機械記号から機械記号へ 87

5. 古典記号論の3部門 89

Ⅱ 情報と情報処理 95

1. 情報とは何か 95

1. 情報の定義 その広義と狭義 95

2. 情報の諸類型 97

3. 情報量の諸類型 101

2. 情報処理とは何か 107

1. 情報処理の位置づけ ウィーナー的生物観 107

2. 伝達・貯蔵・変換 情報処理の3局面 110

a. 情報の時空的変換 111

b. 記号変換 112

c. 意味変換 114

3. プログラミングとフィードバック 121

a. プログラミング 121

b. フィードバック 125

3. 情報のテスト真理とは何か 126

4. 適合性増大の基本仮説 145

5. 主体性と意思の自由と法則性 167

6. 情報科学の3部門と4領域 184

Ⅲ 個人の情報科学 196

Ⅳ 社会の情報科学 247

結語 もちこされた課題 277

あとがきに代えて 283

初出一覧 287

人名索引・事項索引 289

第Ⅰ部 情報・情報処理・自己組織性 基礎カテゴリーのシステム

1. 情報

科学的構成概念は自然言語(自然的構成概念)の桎梏を離れて自由に構築しうるが、

- 研究目的にとっての有効性

- 一般化と特殊化を統合する階層性

- 他の科学的構成概念との適合性

などの条件を充足する必要がある。これらの条件を考慮しながら、情報の概念を最広義、広義、狭義、最狭義という4つのレヴェルで定義してみたい。

第1に、最広義の情報とは、物質-エネルギー一般の存在と不可分のものと了解された情報現象であり、「物質-エネルギーの時間的-空間的、また定性的-定量的なパタン」と定義される。物質-エネルギーの存在するところ、常にそれが担うパタンが存在し、パタンの存在するところ、常にそれを担う物質-エネルギーが存在する。生命の発生以前の世界を含めて、全自然に遍在するとされる情報現象である。この定義は、いうまでもなく、世界の根源的な素材を「物質-エネルギー」と「情報」の2元的構成に求めたN.ウィーナーの自然観に由来するが、物質-エネルギーの概念がアリストテレス哲学の「質料」範疇の科学化であったとすれば、最広義の情報概念は、その「形相」範疇の科学化であるといえる。「物質-エネルギーの時間的空間的・定性的定量的なパタン」というこの最広義の定義において、「パタン」は無定義語として使用されているが、それを更に「差異」概念まで還元し、「パタン」を「相互に差異化された〈差異の集合〉」と規定することもできる。

第2に、広義の情報とは、生命の登場以後の自然に特徴的な「システムの自己組織能力」と不可分のものと了解された情報現象であり、「意味をもつ記号の集合」と定義される。DNAの登場は「秩序のプログラム」と「秩序そのもの」との2層からなる新たな世界の登場を意味している。いわば設計図のない自然から、設計図のある自然への転換である。生命的自然では、無生命的自然に存在する「パタン」一般が、「表示パタン」と「被表示パタン」、「制御パタン」と「被制御パタン」、「記号パタン」と「意味パタン」に分化するのである。遺伝情報と文化情報は、この広義の情報の2つの代表的な事例である。なお「記号」概念と「意味」概念の拡張については、省略せざるをえない。

第3に、狭義の情報概念は、人間個体と人間社会に独自のものと了解された情報現象であり、「意味をもつシンボル記号の集合」を中核とした、多くの自然言語でいうところの「意味現象」一般に当たる。

最後に、最狭義の情報概念は、自然言語にみられる情報概念であり、狭義の情報概念に更に一定の限定を加えたものである。たとえば、

- 指令的または評価的な機能を担う意味現象を除いて、認知的な機能を担う意味現象に限定する

- 貯蔵または変換システムに係わる意味現象を除いて、伝達システムに係わる意味現象に限定する

- 耐用的なものを除いて、単用的なものに限定する

- 意思決定に影響しないものを除いて、影響するものに限定する

などである※1。

いくつかの事例を挙げてみるなら、「狭義」の定義によれば、

- ニュースは単用的な認知情報

- 知識は耐用的な認知情報

- 意見は単用的な評価情報

- 価値観は耐用的な評価情報

- 命令は単用的な指令情報

- 規範は耐用的な指令情報

となるが、自然言語の、すなわち「最狭義」の情報概念は、以上の例なら、ニュースに限られることが多い。拡大解釈されても、知識までであろう。もちろん、意見や価値観も、命令や規範も、伝達されたものなら自然言語でも「情報」と了解される。だがそれは、厳密には「認知情報」、すなわち当該の意見や価値観、命令や規範に関する「認知情報」なのである。

ましてDNA情報、ホルモン情報、フェロモン情報、リリーサー情報など、生物システム・レヴェルの情報ともなれば、狭義・最狭義いずれの定義もカヴァーできない。上述した「広義」の情報概念の導入が必要となる所以である。そして、更にその先に物質・エネルギーのパタン一般と定義される最広義の情報概念が位置づけられるわけである。

1 吉田民人による「最狭義の情報」の定義はあいまいである。というか、他のレベルと違って「 」づけした定義が掲げられていないことでも、腰の引け方が分かる。「たとえば~などの限定を加えたもの」が定義でないのは明かであろう。したがって本講座では、「最狭義の情報」を「機械情報」と同一視し、「情報処理機械で処理される、意味を捨象した情報現象」と再定義する。不思議なことに、そうした措置を取っても本書中の記述とほとんど矛盾しない。そのこと自体、吉田がこのレベルを明確にイメージできていない証拠だろう。

>第Ⅱ部 情報科学の構想 エヴォルーショニストのウィーナー的自然観

Ⅰ 記号論の再建

2. 記号とは何か

古典記号論の再編成は、その崩壊の経緯からみても、とうぜん、つぎの2つの要請を満たすものでなければならないだろう。

- 第1に、生物・人間・社会・機械にみられるすべての記号形態を包摂すること

- 第2に、記号形態の進化史つまり記号の自然史的発展段階を明らかにすること

この2点である。第1の課題は記号本質論であり、第2のそれは進化論的記号形態論である。換言すれば、まず個々の記号形態の相違をこえて記号概念を普遍化し、つぎに、普遍化された記号概念における個々の記号形態の位置づけを「記号形態の進化史」の角度から試みるわけである。記号概念を普遍化するだけでは個々の記号形態の相違が無視されるし、逆に記号概念の個別化に終始すれば、個々の記号形態のすべてに通じる記号の普遍的特性が見失われるだろう。後述の表現を用いるなら、記号概念の「般化」と「分化」がともに要請されるのである。

1. ウィーナー的自然観

人間の精神と社会と文化を含めて、全自然の素材が物質ならびにエネルギーであることは、今日もはや揺らぎようのない真理である。こうした物質-エネルギー的自然観に対して、物質およびエネルギーのあり方、配置、布置、配列、組合せ、関係、図柄、構造、形態、秩序、形相など、要するに、物質-エネルギーの時間的・空間的、定性的・定量的な「パタン」が、自然のいま1つの本源的要素であることを指摘したのは、サイバネティックスの創始者N.ウィーナーであった。ここで「パタン」とは「秩序(order)-混沌(chaos)」という視角からとらえられた物質-エネルギーの属性にほかならない。そして、かれは物質-エネルギーのこの時空的・量質的パタンを「情報」と名づけたのである。物質-エネルギーの存在するところ、かならずそのパタンがあり、パタンの存在するところ、かならずその物質-エネルギー的基体がある。

- 原子は素粒子とその結合のパタン

- タンパク質はアミノ酸とその配列のパタン

- 機械は素材とその設計のパタン

- 感覚はニューロン連鎖とその興奮・抑制のパタン

- 記憶はニューロン連鎖とその興奮・抑制の生理的痕跡のパタン

- 話しコトバは音響エネルギーとその時間的パタン

- 書きコトバは印字物質とその空間的パタン

- そしてある種の機械語は紙テープやパンチカードとその穿孔パタン

によって、それぞれ形成されている。別言すれば、自然界は「物質-エネルギー」と「情報」という2大要素からなりたっていると考えられるのである。

︙

むろん、物質-エネルギーと情報とは同一物の2面であり、いかなる形態の情報も物質-エネルギーの基体を離れてはありえない。精神もまた大脳のニューロン連鎖とそこを流れる電気パルスという物質的基盤をもっている。その意味で、新しい自然観は唯物論の真理性をみずからの真理とする。 だが一方、いかなる形態の物質-エネルギーも、そのパタンすなわち情報を離れてはありえない。物質-エネルギーが客観的実在であるように、物質-エネルギーの時空的・量質的パタンもまた客観的実在なのである。心理現象の自然史的起源は「情報を担う物質」にではなくて「物質が担う情報」に、「情報の物質的側面」にではなくて「物質の情報的側面」に求めなくてはならない。情報の担い手としての物質-エネルギーをこんご「情報担荷体」ないし「情報基体」とよぶことにしよう。

しかしながら、物質-エネルギーのパタンそれ自体は、厳密にいうなら、なお精神の自然史的起源ではない。物質-エネルギーのパタンが心理現象への第1歩をふみだすのは、まず2つの物質パタン――物質-エネルギーのパタンを物質パタンと略記しよう――が連合し、それがさらに「記号-意味」化されたときなのである。

2. パタン連合の「記号-意味」化

生物と無生物とを問わず自然界一般には、いたるところ物質パタンと物質パタンとの因果的、相関的、ないし規約的な連合がみられる。そもそも「困果関係」とは原因をなす物質パタンと結果をなす物質パタンとの連合であり、

- 雲は雨と

- 煙は火と

- 足跡は歩行と

- また感覚は刺激と

- 筋運動は遠心神経信号と

- そして観測装置の計測値は観測対象のパタンと

それぞれ因果的に連合している。他方また、パタン連合は「因果関係」にかぎられず、

- 肖像画はモデルと

- ベルは食事と

- 言語は表象と

- 表象は事物と

- そして磁気テープの磁化点のパタンは一定の命題と

それぞれ規約的に連合している。このような物質パタンの連合こそ、「記号-意味」連合の共通要因なのである。

︙

要するに、遺伝記号にも、前感覚的神経記号にも、知覚にも、言語にも、そして情報処理装置の機械語にも妥当する記号の普遍的定義は、つぎのようなものになるだろう。すなわち、「記号」とは「パタン表示を固有の機能とする物質パタン」であり、「自己保存系の情報処理の不可欠の手段として、系の内外の物質過程のパタンのコントロールを可能にする要因」である。心理現象が高次神経記号(皮質神経記号)による情報処理であるとするなら、その自然史的起源は物質パタンの連合に、そして結局、物質にではなく物質のパタンに帰着することになる。こうしてウィーナー=ロゲルギスト風の自然観は、『唯物論と経験批判論』に書き残されたレ―ニンの素朴かつ萌芽的な「すべての物質の一般的特性としての反映」の理論を、情報(パタン)・記号(表示パタン)・意味(被表示パタン)の3つの基本カテゴリーによって、はるかに明確化。精密化することができる。筆者がこの新しい「物質=情報」的自然観を弁証法的唯物論の修正とみず、むしろその展開とするのは、この意味においてなのである。

4. 記号の基本形態

高分子記号をへて映像やコトバにいたる各種各様の記号は、大別すれば外記号と内記号とに分かれる。「内記号」とは個体内部の物質※2を担荷体とする記号であり、個体内情報処理に用いられる記号である。一方、「外記号」とは個体外部の物質を担荷体とする記号であり、個体外情報処理――その大部分は個体間情報処理であるが――に用いられる記号である。古典記号論では、わずかに内言語(内言または内語)と外言語(外言または外語)との別が、記号のこの基本類型をとらえているにすぎない。外語すなわち言語性外シンボルに内語すなわち言語性内シンボルが対応するように、映像性外シンボル〔イコン(icon)〕に映像性内シンボルが対応する。「心像」とはこの映像性内シンボルにほかならない。

記号も意味も物質パタンであったが、記号をなす物質パタン(記号パタン)とその意味をなす物質パタン(意味パタン)との関係は、つぎの3つの視角から分析することができる。その分析を通じて、内記号と外記号とを問わず、すべての記号に妥当する基本的タイプを抽象することができるだろう。

- 第1に、記号パタンそのものはどのようにして組成されるか――記号パタンの組成様式

- 第2に、記号パタンはそれが意味する物質パタンとどのように連合するか――記号パタンと意味パタンとの連合様式

- 第3に、記号パタンはそれが意味する物質パタンとどのように対応するか――記号パタンと意味パタンとの対応様式

まず、記号パタンの組成様式は、

- 単位合成型

- 非単位合成型

に分かれる。前者は、単位化された記号要素の時間的・空間的な組合せのパタンが記号をなすばあいであり、後者は、それ以外の組成様式をいう。できるだけ多数のパタンを、できるだけ系統立てて、しかもできるだけ明確に表示するには、単位合成型の記号形態にまさるものはない。 したがって、低次と高次とを問わず、基本的な記号はすべてこの型のものに属している。

- 4つの単位(4種類のヌクレオチドないし塩基)の空間的組合せパタン(線形配列順序)からなる核酸記号(遺伝記号)

- 20の単位(20種類のアミノ酸)の空間的組合せパタン(線形配列順序)からなる酵素記号

- ただ1つの単位(一定電位の神経インパルス)の時間的組合せパタン(発信頻度)からなる神経記号

- 一定数の音素の時間的組合せパタンからなる話しコトバや一定数の字母の空間的組合せパタンからなる書きコトバ

- あるいは1と0の2つの単位の時空的組合せパタンからなる2進記号

など、これらはみな単位合成型の記号である。遺伝記号がしばしば4つの字母からなる言語記号にたとえられるのも、両者に共通する「単位合成型のパタン組成」に着目してのことなのである。

それに対して他方、

- 雨を示す雲

- 火を示す煙

- 感情を示す表情

- 意思を示す動作

など、後述する状況記号やシグナル性外シンボル、あるいは握手、脱帽、贈答、制服、記章、十字架、鳥居、赤ランブ、警笛、商標、交通信号など、後述する慣行性シンボルの大部分、それに絵画などのある種の映像性外シンボルは非単位合成型の記号に分類されるだろう。

情報工学にいう「ディジタル表示」は単位合成型のパタン組成と同義であるが、いわゆる「アナログ表示」は非単位合成型のパタン組成の典型的なケースとみることができる。

つぎに、記号パタンと意味パタンとの連合様式には、

- 因果的

- 相関的

- 規約的

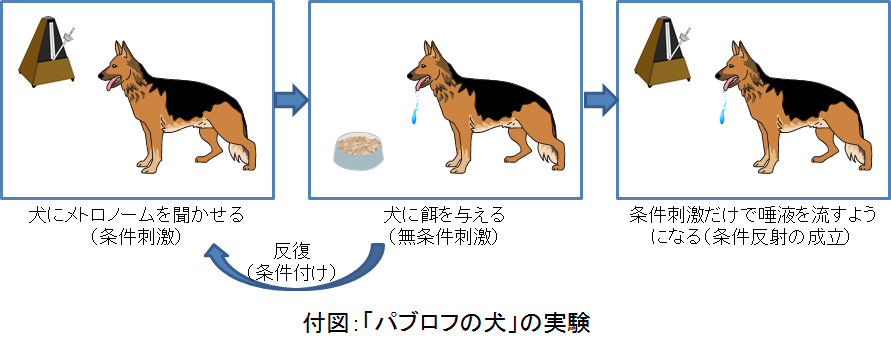

なものが区別される。因果的連合とは高分子記号や感覚・運動神経記号や観測信号のように、記号と意味とが因果関係で結ばれるばあいであり、相関的連合とは、パヴロフの条件反射においてメトロノームの音が食餌を示すように、記号と意味とが因果関係ではないけれども、時間的継起ないし空間的共存の関係で結ばれるばあいをいう。そして規約的連合とは言語やイコンや慣行性シンボルのように、記号と意味が一定の個人的ないし社会的な約束によって結ばれるばあいをいう。因果連合と相関連合は区別しがたいケースも多く、この両者を合わせて非規約的連合とするなら、結局、連合様式は、

- 非規約型

- 規約型

に2分されることになる。前者が「シグナル記号」であり、後者が「シンボル記号」にほかならない。

さいごに、記号パタンと意味パタンとの対応様式は、

- 写像型と

- 非写像型

とに分かれる。前者は記号パタンと意味パタンとがなんらかの関数関係―― パタンの変換関数――におかれるばあいであり、後者はそうした変換関数の認められないばあいをいう。高分子記号や感覚・運動神経記号や映像性外シンボル、そして各種の計測信号(観測信号・偏差信号・制御信号)は写像型の事例であり、多くの外シグナルや慣行性シンボル、それに一部の擬容語(擬音語と擬態語)を除いた言語は非写像型の記号に属している。

︙

感覚・知覚や心像やイコンに共通してみられる視覚的、聴覚的、嗅覚的、触覚的など各種の「映像」※3は「写像」の特殊ケースにほかならない。もちろん映像でない写像は多く、たとえば生体内の核酸・酵素記号や各種計器類の計測信号はその代表的事例といえるだろう。

以上に述べた記号パタンの3セットの形成(組成・連合・対応)様式を基準にして、さまざまの記号を類別することができる。いま若干の例を挙げるなら、

- 遺伝記号や知覚や計測信号は合成・非規約・写像型

- 言語は合成・規約・非写像型

- 楽譜は合成・規約・写像型

- 肖像画は非合成・規約・写像型

- 制服ほ非合成・規約・非写像型

- 足跡は非合成・非規約・写像型

- 雨雲は非合成・非規約・非写像型

などとなるわけである。

2 本書ではしばしば「物質」が「物質-エネルギー」を指していることがある。たとえば、神経記号の担荷体は、電気エネルギーであって物質ではない。

3 本書の「映像」という語の定義は独特である。普通は「映像」を視覚的なものに限定するだろう。ちなみになぜか「味覚的」が欠けている。また心象としての映像が写像型の記号であるかは、判断に苦しむところだ。

4. 記号進化の諸段階

生命の発生とともに記号が生まれ、エネルギー代謝※4の開始とともに情報処理がはじまる。それ以後のあらゆる自然の歴史は、もちろん人間と人間社会の発展を含めて、「エネルギー処理」とそのパタンをコントロールする「情報処理」との相互浸透的な進化・発展以外のなにものでもない。エネルギー処理と情報処理は、生物とその社会の2つの不可分の本質であり、自然の歴史は「エネルギー革命」と「情報革命」のたび重なる飛躍によっていろどられてきた、といってもよいだろう。エネルギー革命は蒸気と原子力に尽きず、情報革命はコンピューターに限られるものではないのである。「文化史」は「自然史」のなかに位置づけられねばならないだろう。そうした史観に立つかぎり、たとえば動物から人間への飛躍を可能にする「道具」と「言語」の登場は、まさにエネルギー革命であり情報革命であった。それらは物質文化と精神文化の原型であり、その意味で文化史における、いわば第0次エネルギー・情報革命であったといえるだろう。

このように自然史の2本柱の1つとして、エネルギー処理の進化と不可分に並行する情報処理の発達は、まず情報処理の手段をなす「記号形態」の進化として把握されなければならない。「生物進化論」が、神の創造の名のもとに断絶されていた人類と他の生物を架橋したように、「記号進化論」は、記号現象を人間の高次レベルのそれにかぎる、同じように牢固たるイドラを打破してくれるはずである。おそらくそれのみが、高分子記号と神経記号と外シンボルと機械記号とのつながりを納得させる道であろうと、私には思われる。

︙

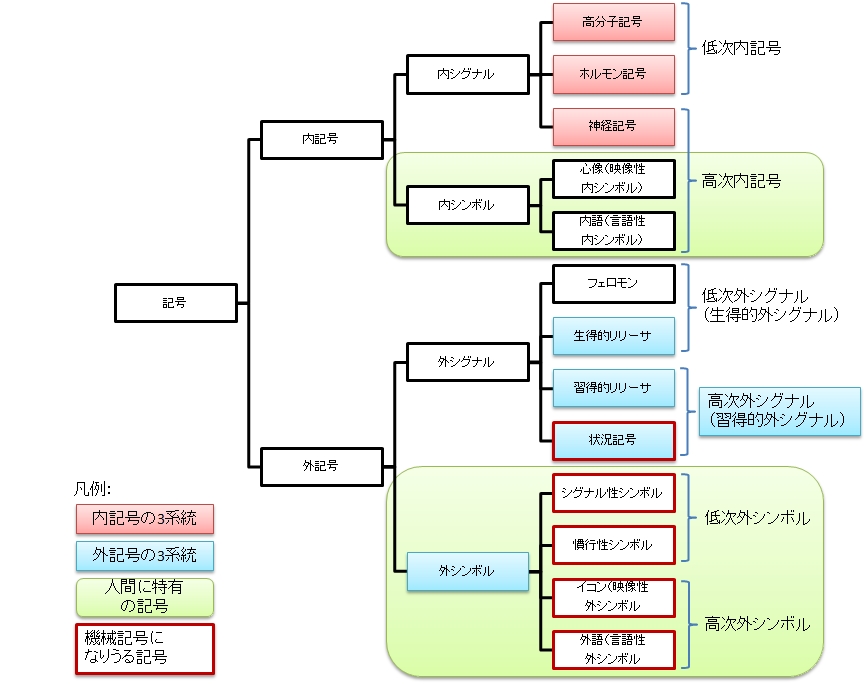

ここでは1つの試論として、すべての記号を

- 内記号と

- 外記号

の2大系統に分かち、前者に

- 高分子記号

- ホルモン記号

- 神経記号

の3系統を、後者に

- 生得的外シグナル記号

- 習得的外シグナル記号

- 外シンボル記号

の3系統を、それぞれ区分することにしたい。そしてまた、シグナルからシンボル、映像性シンボルから言語性シンボル、非機械記号から機械記号への進化を、内記号と外記号の別を問わず、人類に固有の高次記号の出現としてとくに重要視することにしたい。以下、この順序で記号系統論を展開することにしよう。

4 先ほどの「物質パターン」とは逆に、「エネルギー代謝」や「エネルギー処理」では、「物質=エネルギー」を「エネルギー」で代表させている。つまり、ここでいう「物質代謝」「物質処理」も含まれている。

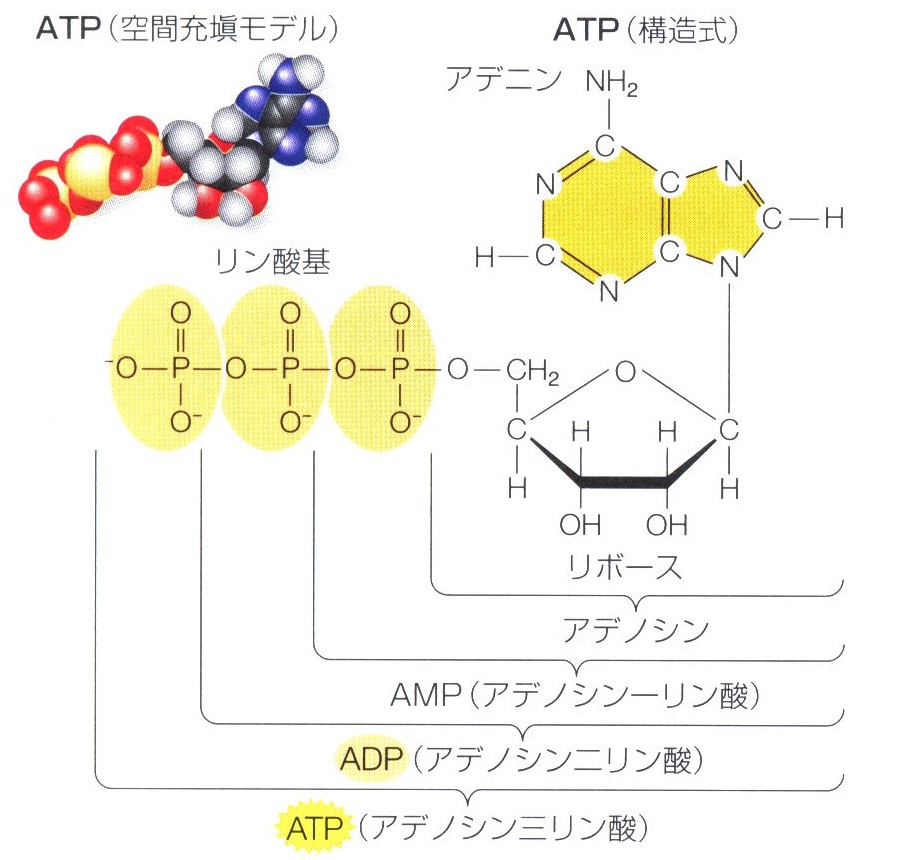

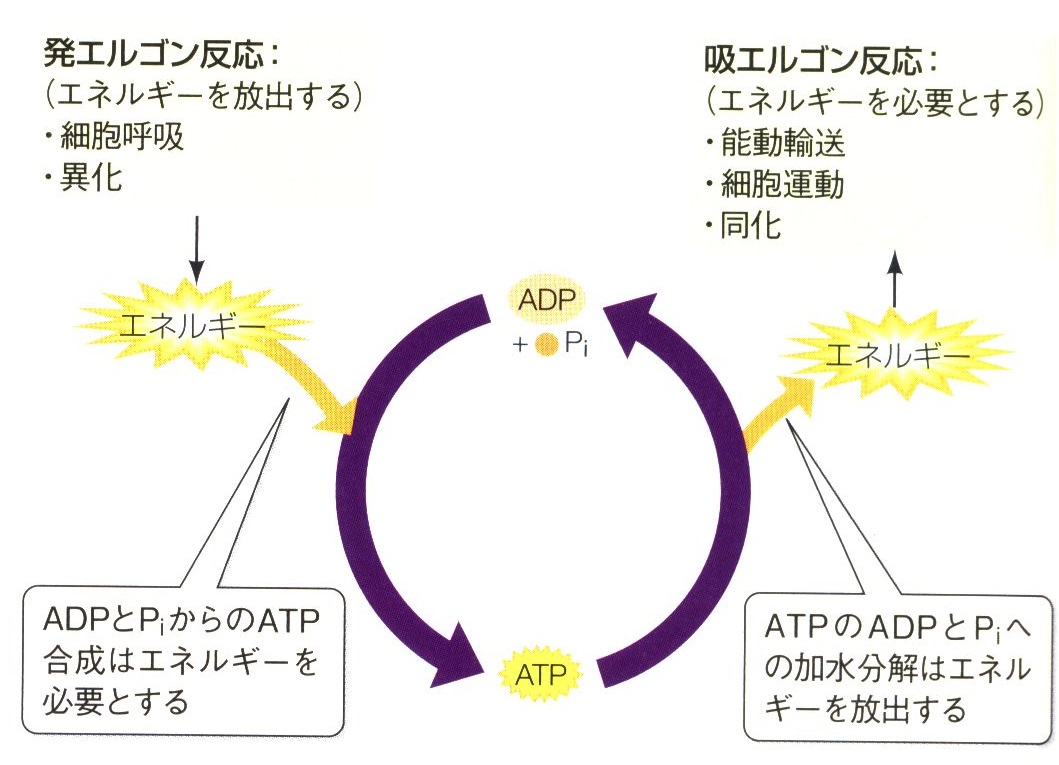

1. 内記号の3系統

高度に発展した人間社会(資本主義と社会主義をとわず貨幣経済社会)のエネルギー処理すなわち財の社会的再生産過程は、貨幣という普遍的な財形態を不可欠の要素としている。各種の財が貨幣に変換され、逆に貨幣が各種の財に変換されることによってのみ、高度の社会的エネルギー処理が可能にされるのである。同様にして、生体内のエネルギー処理(いわゆるエネルギー転換)は、各種のエネルギー形態(人間ならタンパク質と脂肪と含水炭素)をいったんATP(アデノシン3リン酸)に変換して貯蔵し、このATPを分解して必要なエネルギーを適時に放出調達している。換言すれば、体外から摂取された生物体のエネルギー源はそのままの形では利用されず、ひとたびATPという、地球上の全生物に共通するエネルギー形態に変換されて、はじめて生命維持に役立つのである。ATPが生体内の「エネルギー通貨」といわれるゆえんである。

このように生体のATPと人間社会の貨幣とは、ともにエネルギー処理の必須の媒介項として、あるいはエネルギー(ないし財)の流通形態として類似の機能を営んでいるが、内記号および外記号は、まさに個体内および個体外(間)の情報処理における媒介項、すなわち情報ないし物質パタンの流通形態にほかならない。個体と社会のエネルギー処理がATPと貨幣を媒介にするように、個体と社会の情報処理は、いわば「情報通貨」としての内記号と外記号を介して営まれるのである。情報処理における記号の役割がエネルギー処理におけるATPや貨幣の役割に対比されるわけである※5。生物とその環境のあらゆるパタンはいったん記号パタン(物質パタンとしての記号)に変換されて処理され、処理された記号パタンがふたたび生物とその環境のパタンに変換(生物と環境との変容)される。エネルギー処理のパタンが記号パタンに変換され、逆に記号パタンがエネルギー処理のパタンに変換(エネルギー処理のコントロール)されるわけである。

5 ATPの「エネルギー通貨」としての役割についてはこの通りで、すべての生物は発酵・呼吸・光合成・化学合成などの手段を経てADPからATPを獲得し、つぎの反応でATPをADPに分解することで活動に必要なエネルギーを得る。

ATP + H2O → ADP + Pi + 7.3kcal/mol

ATP、ADP(アデノシン2リン酸)、Pi(リン酸)は繰り返し用いられるため、ATP⇔ADP反応はサイクルを成している。図3-3に示す。

ただ、記号の役割を「情報通貨」にたとえるのは妥当ではない。記号が情報処理とエネルギー処理の必須の媒介項であるのは正しいが、記号には無数の種類があり、ATPのように一定量の物質が定量的な単位を表していないからである。

B)

B)

a. 高分子記号

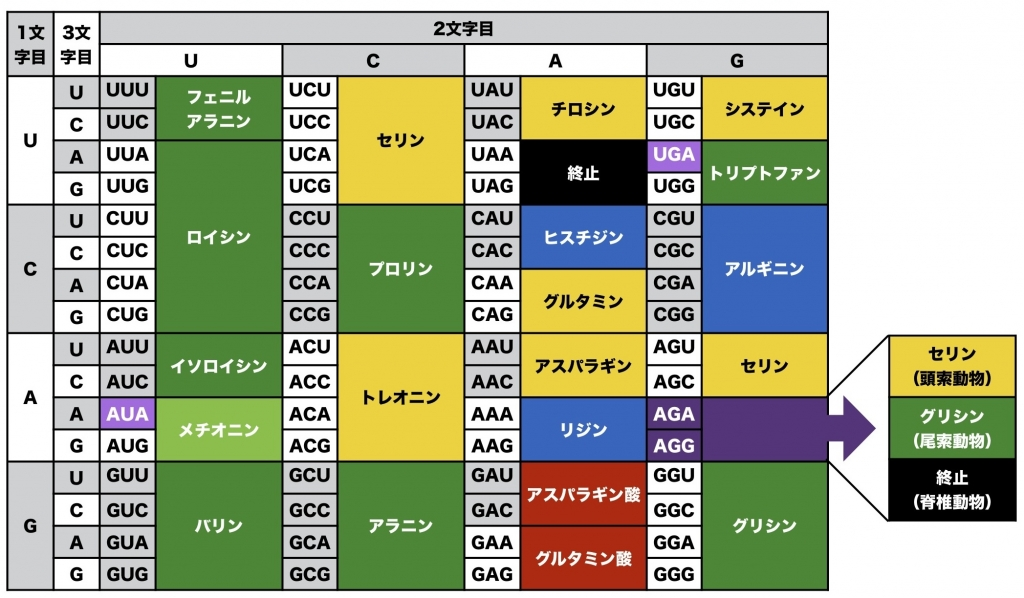

さて、エネルギー処理のパタンが記号パタンによってコントロールされるのだとするなら、個体と種族を維持させるエネルギー処理の秩序は記号なしには考えられない。生命と記号の発生は同時でしかありえないことになる。じじつ生命の原初形態といわれるウイルス※6が、すでに、高分子記号を不可欠の構成要素としている。それは周知のように核酸(DNAまたはRNA)とタンパク質からなりたっている。単細胞生物、そして多細胞生物にいたってはもちろんのことである。こうして生命現象の基本的単位とされる細胞内エネルギー処理をコントロールする高分子記号、すなわちDNA・RNA・酵素タンパク質が内記号の原初形態であることに異論はないだろう。核酸記号は4種のヌクレオチドの、また酵素記号は20種のアミノ酸の、それぞれ線形配列パタンであったが、これらの記号単位の種類は地球上の現生生物に共通するものと考えられている(図3-4にDNA記号とアミノ酸との対応表を示す)から、高分子記号の進化はなによりもまず記号パタンを組成するヌクレオチドないしアミノ酸の個数の増加に依存することになる。もちろん、より多くのヌクレオチドはより多くの配列パタンを組成しうるからである。ウイルスのDNAが万ないし10万台のヌクレオチドからなり、人間のそれが70億個を数えるという事実が、DNA記号の進化を如実に物語っている。

︙

6 現在の生物学によれば、ウイルスは生物ではない。ウイルスは自らの設計図をDNAまたはRNA(レトロウイルスの場合)として持っているが、自らエネルギー処理を行わないし、それを制御する情報処理もしていないからである。

(このコード表は全生物にほぼ共通している)

b. ホルモン記号

ウイルスや原始的な単細胞生物のエネルギー処理の制御は高分子記号があれば十分である。しかし、やがて多細胞生物の登場とともに、細胞内情報処理に加えて細胞間情報処理の必要が生まれ、ホルモン記号と神経記号が発生する。

植物ホルモン、無脊椎動物ホルモン、脊椎動物ホルモンなどに分類されるホルモン記号についてはなお未知の部分が多いようだが、それはつぎのような理由で高分子記号と神経記号との中間に位置する記号系統であると思われる。一方でホルモンは、細胞間の情報伝達に用いられ、また神経系との関連が深い。すなわち無脊椎動物ホルモンの大部分は神経分泌物であり、脊椎動物ホルモンの大部分は中枢神経系の支配下にある。この点で神経記号に近い。だが他方、ホルモンは分子構造パタンの特異性がなす記号、すなわち「分子記号」ないし「化学記号」であり、また酵素の合成ないし活性を抑制・促進することによって細胞内情報処理に関与するらしい、という点で高分子記号に近い。

︙

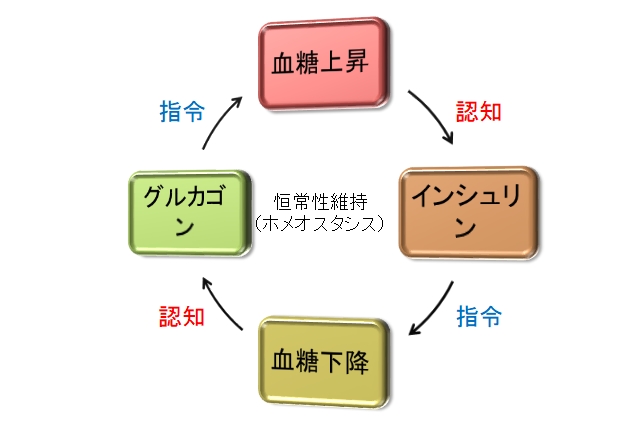

ところで、膵臓から分泌されるインシュリンとグルカゴンは糖代謝を調節するホルモンとして知られているが、それはつぎのようなフィードバック・ループを構成している。膵臓に流入する血液のブドウ糖含量(血糖値)が上昇(エネルギー処理のパタン)するとインシュリン(記号パタン)が血中に分泌され、それが末梢組織、主として筋肉における糖の分解・酸化を促進するとともに、筋肉や肝臓のグリコゲン(糖源)含量を増加させる(いずれもエネルギー処理のパタン)から、血糖値は下降する。ところが一方、血糖値の下降によってグルカゴンが血中分泌され、それが肝臓のグリコゲンを分解して血糖を増加させる。いいかえるなら、インシュリンは血糖上昇を認知(事後反映)して血糖下降を指令(事前反映)し、逆に、グルカゴンは血糖下降を認知して血糖上昇を指令しているわけである(図3-5に示す)。

この事例から明らかなように、ホルモン記号もまた、未分化の認知=指令記号と規定されるだろう。

c. 神経記号

内記号の第3の、そして高次の系統は神経記号であり、これこそ植物になく動物に固有の記号形態として、生命現象に画期的な飛躍をもたらすことになる。「生命現象」は、神経記号の進化とともに、「心理現象」へ、さらに「精神現象」へと展開するのである。

神経記号の原初形態は、単細胞動物(原生動物)のいわゆる被刺激性ないし興奮性に求めることができる。アメーバやゾウリムシなど、現存する原生動物の被刺激性は、つぎの3段階の過程からなりたっている。

- 環境の変化すなわち刺激が細胞内の刺激受容部分に興奮を生じ

- その興奮が細胞内を伝導して

- 細胞内の反応遂行部分の変化すなわち反応を引き起こす

刺激と反応を媒介する刺激受容部分の興奮とその伝導は、刺激を認知して反応を指令する未分化の認知=指令記号とみることができる。それは刺激を事後に表示(反映)し、かつ反応を事前に表示(反映)している。

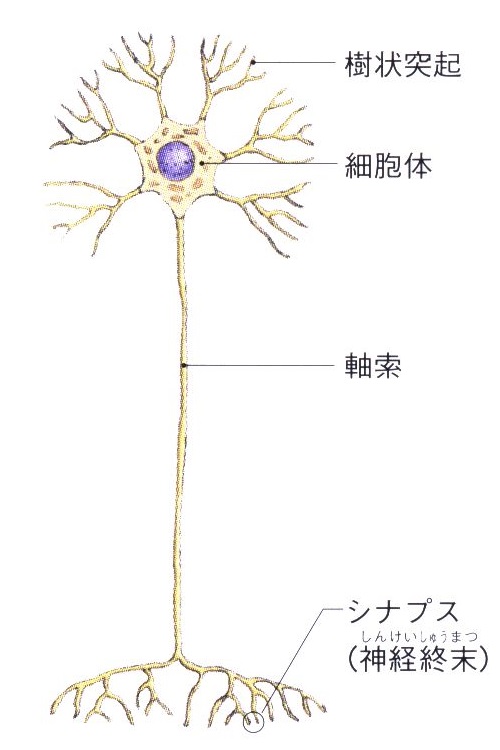

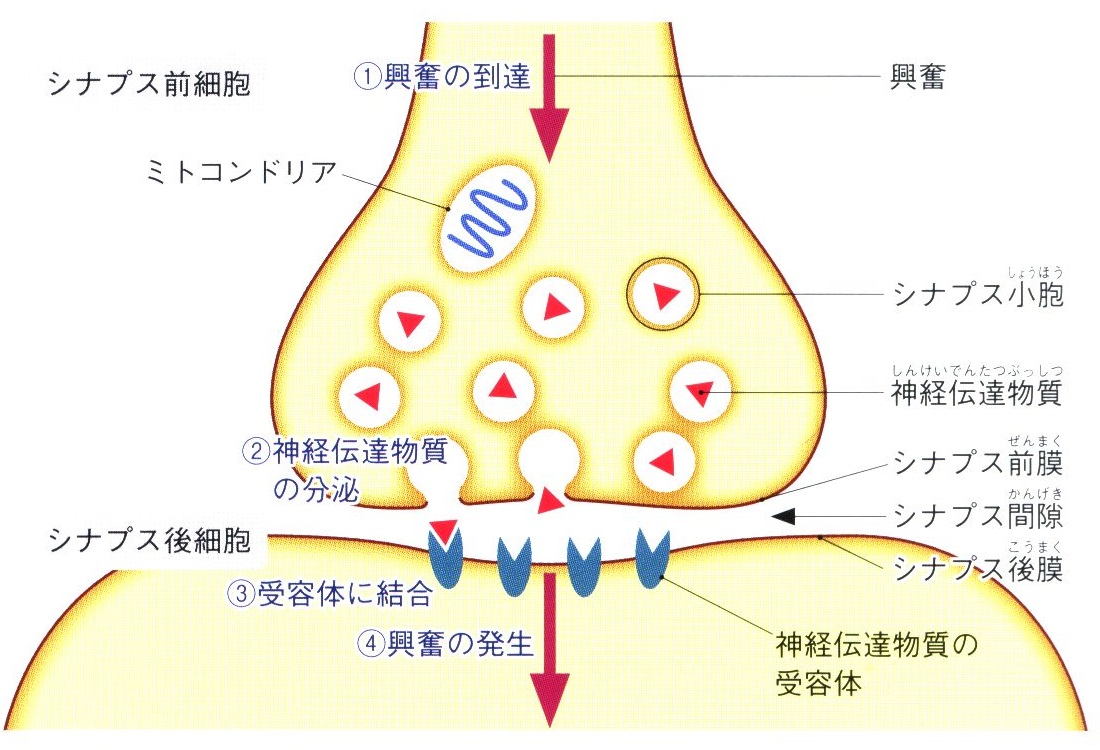

原生動物や海綿動物では、刺激受容と興奮伝達と反応実行とを、それぞれ専門にうけもつような特殊化された細胞がない。けれども、多細胞動物(後生動物)の進化とともに細胞の特殊化がすすみ、ヒドラ、クラゲ、サンゴ、イソギンチャクなどの腔腸動物になると、環境の変化を感じとる細胞、興奮を体の各部に伝える細胞、運動によってこれらの変化に反応する細胞、の3部分が構造的にも分化して、原始的な神経性の情報処理がはじまる。現生動物では腔腸動物にはじまるこの神経系こそ、まさに動物体内にビルド・インされた情報処理装置であり、その装置で処理(伝達・貯蔵・変換)される専用の記号形態――一定電位の電気パルスの頻度パタン――を「神経記号」と名づけることにしよう。神経系は、さきの叙述から明らかなように、刺激の受容器(感覚細胞)と反応の効果器(筋細胞・腺細胞)、それに両者を媒介する興奮の伝導器(神経細胞、図3-6に詳細を示す)からなりたっている。そして、受容器ならびに効果器の多様化と、伝導器すなわち神経細胞の連鎖がおりなす情報回路の組織化と複雑化が、神経系の発展段階を規定している。神経系進化の10億年の歴史は、そのまま神経性情報処理と、そこで流通する記号形態との進化を意味しているのである。

ところで、神経記号の進化は、つぎの6段階を区別できるのではないかと思う。

- 第1は、受容器と効果器が直結される、あるいはそれに近いためにみられる、網状散在神経系の未分化の感覚=運動性記号

- 第2は、受容器と効果器のあいだに介入する神経単位が増加するにつれて、複雑な放射状集中神経系にあらわれる感覚性記号と運動性記号との分化

- 第3は、中枢化と統合の機序のすすんだ頭神経節神経系で発生する可能性のある、原始的な快苦の感情性記号

- 第4は、中枢化が完成する脳脊髄神経系の大脳皮質の神経記号、すなわち皮質化された感覚、感情、運動記号

- 第5は、チンパンジーなど人間に近い霊長類にすでに存在するとみられる感覚表象

- そしてさいごは、人類に固有の言語表象

である。

︙

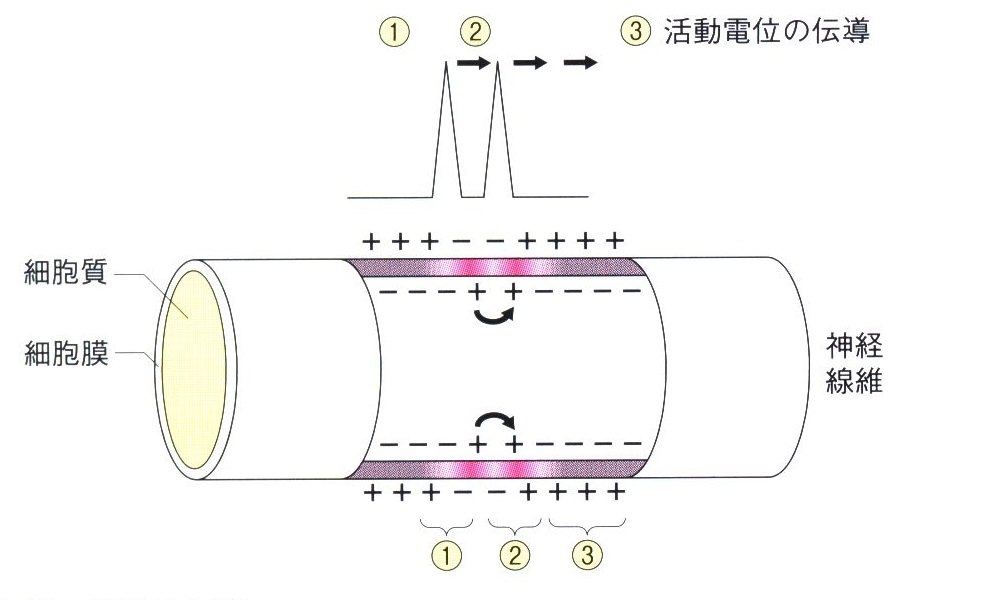

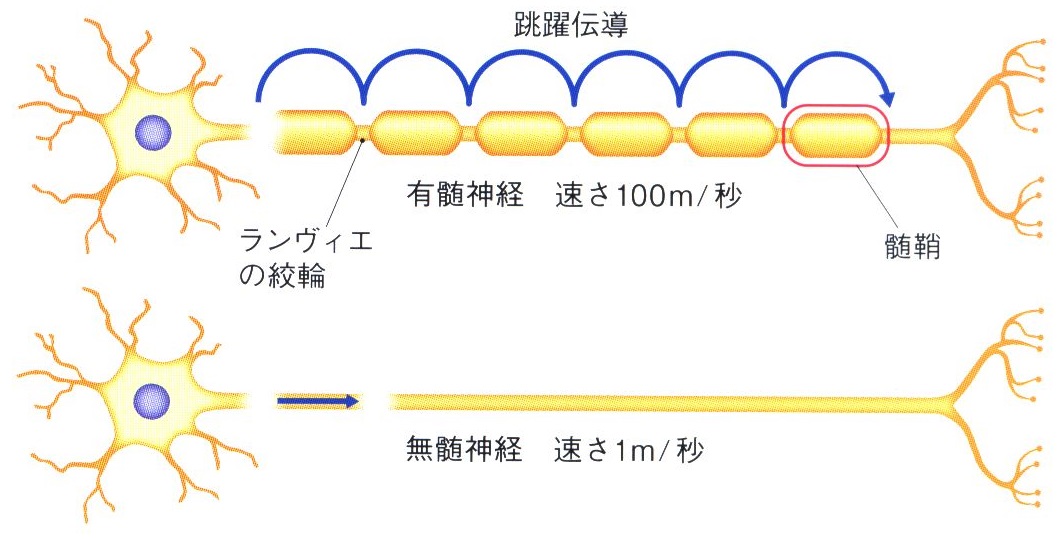

A)神経細胞(ニューロン) B)シナプス部分の拡大図

C)興奮(インパルス)伝導の仕組み D)有髄神経と無髄神経の違い

2. 外記号の3系統

外記号とは、実体的にいえば個体外(間)の物質を担荷体とする記号であり、機能的にいえば個体外(間)の情報処理に用いられる記号であった。それは、

- 記号パタンと意味パタンが因果的・相関的に連合する外シグナル記号

- 規約的に連合する外シンボル記号

の2系統に分かれ、前者はさらに

- 生得的外シグナル記号

- 習得的外シグナル記号

に2分されるだろう。外記号は個体に認知されてはじめて意味作用をもちうるのであり、その意味で、環境や刺激を認知する神経記号の発達と不可分の関係にある。

それは神経記号と同次の、そして高分子記号やホルモン記号より高次の記号形態と規定することができるだろう。

a. 生得的外シグナル

外記号の原初形態は生得的外シグナルであるが、その発生はつぎの4つの条件に支えられているようである。

第1に、動物をとりまく環境は同種・異種の他の動物も含めて、物質パタンの因果的・相関的連合、つまり空間的に共存するパタンや時間的に継起するパタンにみちみちており、それらはすべて「記号-意味」化される可能性をもっている。

第2に、動物の神経系は学習によらずに、すなわち遺伝情報に規定されて、一定の刺激を一定の反応に媒介する生得性のCD変換を行う。つまリー定の刺激に対して一定の反射的、本能的行動がみられる。

第3に、環境のパタン連合と動物の生得的CD変換が結びつき、対象Xと

- 共存ないし継起関係にある

- 認知可能で

- 特異的な

物質パタンYが刺激となって、対象Xに対する反射約・本能的反応が解発(release)される。

第4に、かくて成立した「対象X→刺激としての物質パタンY→認知→指令→反応」という一連の生得的情報変換の適合性――個体維持と種族維持のための有効性――が、自然選択(自然淘汰)のプロセスを通じて確立され、対象Xに対する適合的反応が、学習によらずに、物質パタンYを刺激として解発されるようになる。

この物質パタンYこそ生得的外シグナルにほかならない。したがって、パヴロフのいわゆる無条件刺激のすべてが生得的外シグナルではないが、生得的外シグナルはすべて無条件刺激なのである。それはまた、ローレンツやティンベルヘンの比較動物行動学でいう「リリーサー」(releaser)の概念に等しい。ただ、ここでは習得的外シグナルとの対比を明示するために、あえて生得的外シグナルないし生得的リリーサーの語を用いたいと思う。

さて、生得的外シグナルは2つのタイプに区別されるだろう。第1は個物(とりわけ同種・異種の生物個体)を識別するためのものである。イトヨという魚の雄は繁殖期になると適当な場所に巣をつくって陣どり、ナワ張りをおかす同類の雄を撃退して、成熟した雌のイトヨを迎え入れるが、かれは同類の雄をその腹の側の赤色によって、また成熟した雌をその特有の姿勢や腹部のふくれた形によって識別している。セグロカモメのひなは親鳥のくちばしの先をつついて餌を求めるが、親鳥であるかどうかは、その下くちばしの赤い斑点によって識別される。

︙

以上のティンベルヘンの事例は、個物の形や色や動きの模型を用いた反応実験で確認されたものだが、それは個物の一定の属性、たとえば形状、色彩、運動、音声、匂い、感触などが、その個物を表示する生得的外シグナルになることを示している。つまり、個物のパタンとその属性パタンとの空間的連合が、自然淘汰の結果生得的に、「記号-意味」化されているのである。

生得的リリーサーの第2のタイプは、社会的交渉のためのものである。ふたたびティンベルヘンの事例を引けば、イトヨの雌雄の一連の秩序立った生殖行動は、つぎのような生得的リリーサーによってコントロールされている。

- 成熟した雌識別した雄が、そのまわりで跳ね飛び運動をくり返す

- この特異な運動と赤い腹で雄を識別した雌は、雄に近づいて体をそらせる

- 雄はくるりと向きをかえて巣に向かう

- 雌は雄のあとを追う

- 雄は巣の入口に鼻をつっ込む

- 雌は巣にすべり込む

- 雄は雌の尾部を鼻先でリズミカルにつつく

- 雌は産卵して巣から出る

- 雄は巣に入って卵に授精する

ここでは相手方の動作がすべて生得的外シグナルとして働き、円滑な社会的交渉が実現されている。

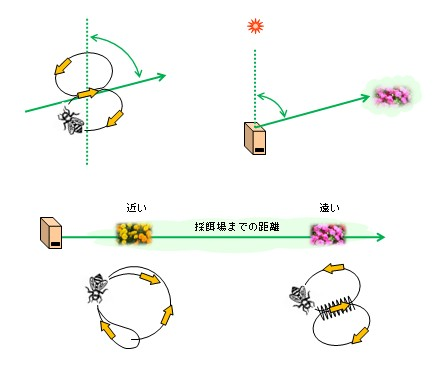

フォン=フリッシュが発見したミツバチの生得的リリーサーも著名である。蜜源の花の群落をみつけて巣にもどったミツバチは、仲間の前で8の字型のダンス(図3-7参照)を踊るが、巧妙なことに、

- ダンスの速さが蜜源からの距離を

- ダンスの角度が蜜源の方向を

- ダンスの時間が蜜源の大きさを

- そして運んできた蜜や体についた花粉の匂いが蜜源の種類を

それぞれ示すことになるのである。

︙

b. 習得的外シグナル

外記号の第2の系統は習得的外シグナルである。それは動物の環境内のパタン連合が、学習ないし主体選択の結果「記号-意味」化されたものであり、環境内のパタン連合が自然選択の結果「記号-意味」化された生得的外シグナルと対照をなしている。原生動物や簡単な後生動物に学習能力があるかどうかは、いまなお解決をみない論争であるが、神経系の進化とともに動物の学習能力は増大し、パヴロフにはじまる「条件づけ」の原理によって、習得的外シグナルが発生する。

︙

さて、習得的外シグナルは、その進化の段階からみて、2つの形態を区別しなければならない。

- 1つは習得的リリーサーであり

- 1つは状況記号である。

習得的リリーサーは、一定の対象を表示するとともに、一定の無意的ないし不随意的行動を解発する未分化の認知=指令記号であり、この点は生得的リリーサーとまったく同様である。ただ、後者は自然選択に由来して生得的であり、前者は主体選択に由来して習得的である。習得的リリーサーはすべて、いわゆる条件刺激にほかならない。食餌と連合したメトロノーム音が犬の唾液分泌を解発するS型条件づけのばあい、観察者の立場からいうなら、メトロノームの音(条件刺激)は習得的リリーサーとして食餌を認知させ、同時に唾液反応を指令している(図3-8参照)。

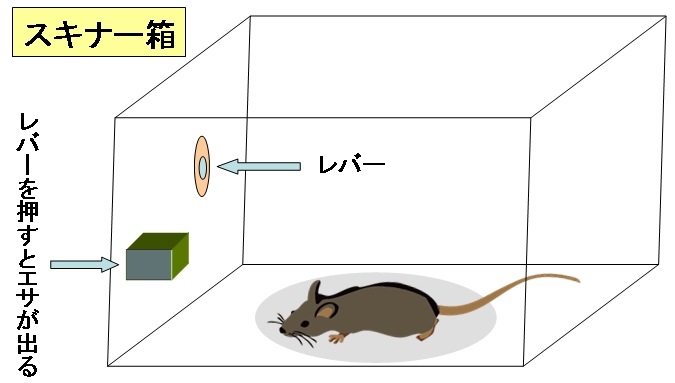

レバーを押して食餌をもらうスキナー箱(図3-9参照)のネズミのR型条件づけのばあいなら、レバー(条件刺激)は習得的リリーサーとして食餌を認知させ、同時にレバー押し反応を指令していることになる。S型条件づけでは条件刺激-無条件刺激-無条件反応のパタン連合が、R型条件づけなら条件刺激-条件反応-無条件刺激のパタン連合が、学習の結果、それぞれ「記号-意味」化されているのである。

︙

図3-8: パブロフによる古典的条件付け(S型条件付け)の実験

図3-9: スキナーによるオペラント条件付け(R型条件付け)の実験

図3-8の古典的条件付けと合わせて学習心理学の基本理論をなす。

- 雨を意味する黒雲

- 火を意味する煙

- ガス漏れを示すガスの臭い

- 感情を示す表情

- 一定の欲求や意思を意味する動作

- あるいは経済状勢を教える物価や株価や国際収支の動き

これらはみな日常的な状況記号の事例であり、人間は各自の体験と知識に応じて、おびただしい数の状況記号を利用している。

︙

状況記号の出現は、生得的リリーサーにはじまる自然界の因果的・相関的パタン連合の「記号-意味」化に、まったく質的な飛躍をもたらすことになった。それは自然界のあらゆる因果関係と相関関係を「記号-意味」化し、いわば全自然を外シグナル化していくのである。

- 気圧配置から天候が

- 心身の症候から病気が

- ロールシャッハ・テストから性格が

- バランス・シートから経営状態が

- そして各種経済指標から景気が

推定されるとき、前項は状況記号であり、後項はその意味にほかならない。すなわち、科学的推測の根拠とされる諸事象は、人類が利用する状況記号の最高形態なのである。自動制御機械の観測-偏差-制御信号も、機械化された認知性-評価性-指令性の状況記号にほかならない。

状況記号は認知作用と評価作用と指令作用をもったものを区別できるが、兆候と兆標は認知性状況記号の2つのタイプといえるだろう。記号パタンが意味パタンに先行するのが兆候であり、記号パタンが意味パタンに後続ないしそれと共存するのが兆標である。雷雨を示す入道雲は兆候であり、歩行を示す足跡や怒りを示す表情は兆標である。

さいごに念のため確認しておくなら、生得的か習得的かで2分された外シグナルは、見方をかえると、定型的な無意ないし不随意反応を解発するかいなかによって、あるいは認知・評価・指令の意味作用が未分化かいなかによって、リリーサーと状況記号とに2分することもできるわけである。そのさい、リリーサーは低次の外シグナル、状況記号は高次の外シグナルと規定されるだろう。

c. 外シンボル

外記号の第3の、そして高次の系統が外シンボルであることにはなんの異論もないだろう。人間社会が他の動物社会に比較すべくもない発展をとげたのは、この外シンボルの賜物以外のなにものでもない。それは神経情報の社会的伝達と社会的貯蔵に革命を起こし、人間社会に相互理解の多面性と文化をもたらしたのである。

さて、外シンボルは一定の(感覚的・言語的)表象を社会的(ないし個人的)規約によって表示する個体外の物質パタンであるが、私見によれば、それは低次-高次の写像型と低次-高次の非写像型に分かれ、合わせて4つの発展段階に区分されるのではないかと思う。

- シグナル性外シンボル(低次の写像型)

- 慣行性シンボル(低次の非写像型)

- 映像性外シンボル(高次の写像型)

- 言語性外シンボル(高次の非写像型)

である。

まず最初に、シグナル性外シンボルは外シグナルから外シンボルヘの移行形態であり、元来外シグナルであったものが、情報処理体(動物や人間)の表現(=外記号による表示)意思を介して外シンボルに転化されたもの、いわば作為の外シグナル、ないし模擬的に組成された外シグナルをいう。それは外シグナルの社会的伝達機能が学習されるにつれて登場し、模倣された行動(動作や発声や表情)と模倣された環境を含んでいるが、ケーラーの観察によれば、すでにチンパンジーの段階でみられるようである。

︙

ところで、シグナル性外シンボルが単純化、定型化されてパタンの特異性を増大すれば、それはもはや第2の外シンボル、すなわち慣行性シンボルに属している。たとえば、模倣動作から定型的ジェスチャーヘの移行である。慣行性シンボルとは、なんらかの社会的慣行によって表象を非写像的に表示する外シンボルをいう。それは

- 背広や議員バッジ、指輪や門構えなどの、性・年齢・身分・職業・階層を表示するシグナル性外シンボルに近い衣食住の風俗にはじまり

- 「身振言語」に代表される定型的ジェスチャー、挙手や握手、脱帽や敬礼、作法や贈答といった感情表現のエチケット

- そして警笛、警鈴やアフリカ、コンゴ族の大鼓信号、あるいは交通標識や散髪屋の飴棒のごとく一定の社会的ルールに従って使用される音響や図形や色彩

を含んでいる。社会生活のルーティーン部分が、これらの慣行性シンボルをおいて考えられないことは指摘するまでもないだろう。

外シンボルの第3のタイプは映像性外シンボルないし「イコン」である。それは心像を写像的に表示する外シンボルであり、外化された心像といってもよいだろう。

デッサン、絵画、塑像、彫刻、地図、設計図、写真、スクリーン画像、ビデオ・テープなどの視覚的映像や、レコード、音譜、サウンド・テープなどの聴覚的映像※3(前述)が中心をなしている。映像性外シンボルは、写像型記号として、シグナル性外シンボルの高次形態をなしている。ちなみに、人間は絵を描く唯一の動物なのである。

さいごに、第4の外シンボルとして言語性外シンボル、すなわち外語がある。表象を非写像的に表示するこの外シンボルは、いうまでもなく、「自然言語」と「人工言語」からなりたっている。前者は日常生活に用いられる日本語、英語、ロシア語などのいわゆる言語であり、後者は「高次言語」ともいうべき論理学・数学・科学の用語、あるいは「変換言語」ともいうべき手旗信号、聾唖者の指話言語、モールス符号、ソロバンや計算尺のコトバ、そしてアルゴルやフォートランなど電子計算機のプログラム用の各種コードを含んでいる。言語性外シンボルは、非写像型記号として、慣行性シンボルの高次形態と規定することができるだろう。

以上、外シンボルを4つのタイプに分類したが、現実には、ボーダーラインに位置するものがあるのはもちろんである。たとえば、慣行性とも映像性ともみられるキリスト教会の十字架、映像性とも言語性ともみられる象形文字やオノマトペ(とくに擬音語)を挙げることができるだろう。

3. シグナルからシンボルへ

個体内の高分子記号と個体外の生得的リリーサーにはじまる記号進化の歴史を、大きく動物レベルと人間レベルに分けるなら、人類にのみ固有の高次記号の進化史は、内記号と外記号を通じて、3つの段階を区切ることができるようである。その第1が内外のシンボル記号の登場にほかならない。

︙

筆者が支持したいのは第1の立場であり、記号と意味が規約的に連合する記号をシンボルと名づけ、表象および表象を表示するすべての記号をシンボルと規定することにしたい。「表象」とはじつは多義的な術語であるが、ここではきわめて広義に用いることにしよう。

- 視覚表象、聴覚表象、嗅覚表象、触覚表象などぶつう心像とよばれる感覚的表象ばかりでなく、対象を叙述する一群の内語、すなわち言語的表象。

- 具体的な直覚的表象ばかりでなく、抽象化された表象すなわち概念。

- 想起表象と想像表象、連想表象と思惟表象。

「表象」はこれらのすべてを意味している。要するに、外界の刺激がなく、したがって受容器の興奮もなく、ただ大脳中枢のみの興奮と制止によって組成されるすべての神経記号を「表象」と名づけるわけである。

︙

内シンボルは「心像」すなわち感覚的表象ないし映像性内シンボルと、「内語」すなわち言語的表象ないし言語性内シンボルとに分かれる。心像は感覚・知覚そのものと同様、対象を指示しうるだけで記号的意味を内包しない。たとえば、ペンの心像は実在のペンというその対象的意味以外には、含意される変換意味は別として、なんの意味も表示しない。

︙

シンボルにおける「記号と指示対象との分離」が人間の情報処理に画期的な進化をもたらしたことは否定すべくもない。少なくともつぎの6点は指摘されなければならないだろう。

- 第1に、受容器と効果器の性能に応じて現在と1次環境に緊縛されていた生活空間は、シンボル性の意味変換、すなわち「思考」の発生とともに、過去と未来と架空の世界を加え、2次環境へと拡大する。

- 第2に、仮想的情報処理が可能となり、それが試行錯誤ないし洞察による「問題解決」を高次化して、適応の成功をあらかじめ保証し、適応の失敗をあらかじめ回避することができるようになる。

- 第3に、刺激-反応を媒介する情報のCD変換に、はじめて「意思」(指令性内シンボル)の要因が導入され、反応の刺激拘束性が決定的に克服される。

- 第4に、個体内の貯蔵情報が豊富化して、学習効果を著しく高め、反応の習得性が確立される。

- 第5に、「伝達意思」をもった個体間コミュニケーションが発達して、人間社会の基礎をすえる。

- そして第6に、遺伝によらない世代間の情報伝達が可能となり、社会的に貯蔵された情報、すなわち「文化」が発生する。

これらの諸変革が言語性シンボルの出現によって完遂されることはいうまでもないだろう。

︙

4. 映像から言語へ

人間固有の高次記号の進化史の第2段階は、言語性シンボルの登場である。神経記号の進化は神経系の情報処理能力、とりわけパタン表示能力とパタン統合能力の発達に並行していると思われる。そして、シンボル記号の出現がパタン表示能力の飛躍的発展、すなわち刺激の存在を必要としない、中枢固有のパタン表示の自動能と不可分であるのに対して、言語記号の発生は、むしろパタン統合能力、なかでもパタンの般化-分化能力の発達と密接な関係をもっている。いま、比較、弁別、分類、選択、抽象化、具象化、分析、綜合など各種の「パタン処理」が、すべてパタンを般化-分化する能力に依存し、それを前提にすると仮定しておくことにしよう。ここでパタンの般化-分化処理とは、条件反射にみられるパブロフ流の「シグナル性パタン(感覚運動性神経パタン)の般化-分化」をはじめとして、学習転移や概念形成に不可欠の「シンボル性パタン(表象性神経パタン)の般化-分化」までを包括している。条件反射学は、この意味での般化-分化能力がネズミやイヌやチンパンジーなど、哺乳動物では高等下等をとわず、すでにかなり発達していることを明らかにした。

人間の知覚もまた、パタンの般化-分化処理をぬきにしてはなりたたない。大脳皮質の感覚野では、周知のように、受容器から送信されてくる感覚記号を受信し、それを素材にして知覚記号が組成される。だが、この知覚はふつう感覚のたんなる算術的総和ではなく、感覚記号のパタンに般化-分化処理が加えられたものなのである。

︙

以上を要するに、言語の発生は少なくとも4つの条件に支えられている。

- シンボル記号を可能にする表象能力の発達

- 抽象的心像の形成を可能にするカテゴリー能力の発達

- 社会的情報処理の不可欠性

- 分節的構音を可能にする発声器官の発達

である。このうち大脳中枢神経の進化を意味する1と2の要因こそ、言語発生の基本的条件であるというべきだろう。社会的情報処理を必要とするミツバチやアリ、あるいは発達した音声器官をもつ九官鳥やオウムに言語性シンボルがみられないのは、ひとえに表象能力とカテゴリー能力の欠如によるものと思われる。ただ厳密に考えるなら、第1はシンボル一般の、そしてマルクシストが力説する第3は外シンボル一般の発生を促す要因であり、言語の発生に固有の条件は、第2と第4の要因だけだということにもなるだろう。たしかに言語の登場は表象能力と社会的情報処理の必要を前提にしている。けれども、他のシンボルと区別される言語独自の特質となると、抽象的心像の発達がそれを表示しうる非写像型記号を要求し、それが分節的構音能力によって実現された、ということにつきるのではなかろうか。従来の多くの「言語論」は「外シンボル論」一般と、さらには「シンボル論」一般と混同されていたように私には思われる。

︙

言語の発生はカテゴリー能力という高度の情報処理能力を必須条件にしたが、ひとたび言語が導入されると逆に、抽象的表示にすぐれるその非写像性と、無数のパタンを微量の物質・エネルギーで効率よく表示しうる単位合成型記号としての特徴が、人類の情報処理能力に未曽有の発展をもたらしたのである。思考も推理も、認識も意思も、学習も問題解決も、社会的コミュニケーションも文化も、すべて言語以前と言語以後とでは格段の差が認められる。ことに論理的・数学的・科学的言語の発達は、そのまま人類の情報処理の最高次の展開を意味している。論理・数学・科学用語は文字どおり地上最高の記号形態であり、生物のSR過程を媒介する情報のCD変換は、

- 原形質段階の原初的な「被刺激性」にはじまって

- 感覚運動神経記号による「感覚-運動信号」

- 自然言語による「認識-意思」

- そして論理・数学・科学の高次言語による「予測-計画」

へと10億年にわたる進化の歴史を歩んできたのである。高度産業社会の集団意思決定(集団のCD変換)における数学・科学用語の役割は、この情報進化史の流れにそったものとして、こんごますます重要視される傾向にある。

5. 非機械記号から機械記号へ

物質文明の発達とともに、電信、電送、録音、録画、各種計器の計測信号などの「機械記号」が登場する。機械記号とは、情報を処理(伝達・貯蔵・変換)する機械システムにおいて流通する記号であり、人類の情報処理は機械信号による情報処理によって新たな段階を迎える。ことに今世紀に入って自動制御機械や、電子計算機をはじめとする情報処理装置の発達が、機械記号の様相をまさに一変し、かつて生物にかぎられていた記号や意味、情報や情報処理の諸概念を機械にまで拡張せずにはおかない。オートメーションとコンピューターは、実践的にも理論的にも、原子力の「エネルギー革命」に比肩する「情報革命」をもたらしたのである。情報科学の構想そのものが、じつは、この革命の落とし子であった。

︙

機械記号こそ、人間レベルの高次記号の、シンボルと言語につぐ第3段階と規定することができるだろう。

機械記号は、周知のとおり、その組成様式にもとづいてアナログ型(analogue)とディジタル型(digital)に大別される。アナログ記号とは対象のパタンを、電圧、電流、気圧、長さ、角度、軸の回転、バネの圧縮など、連続的な物理量に変換して表示する記号であり、ディジタル記号とは対象のパタンを、数字や、電流パルスなど、非連続的な量子化された記号単位の系統的組合せに変換して表示する記号である。よく引かれる事例でいえば、計算尺はアナログ表示、ソロバンはディジタル表示である。1と0、スイッチのオンとオフなど2種類の記号単位の組合せからなる2進法表示は、もっとも調法なディジタル記号とされている。たとえば、ディジタル式コンピューターが2進法表示であることはよく知られている。アナログ記号とディジタル記号とは相互に変換されうるが、アナログ表示からディジタル表示への翻訳はA/D変換、その逆はD/A変換とよばれ、今日重要な研究テーマとされている。

︙

状況記号と外シンボルの多くは機械記号化されている。たとえば、

- 計器の計測信号は機械表示の状況記号

- 作為された計測記号は機械表示のシグナル性外シンボル

- 赤青黄の自動式交通信号は機械表示の慣行性シンボル

- 録音・録画は機械表示の映像

- そしてコンピューターのある種の2進記号は機械表示の言語

にほかならない。いいかえるなら、機械記号にはシグナルもシンボルも含まれている。計測信号はシグナル性機械記号であり、録音・録画はシンボル性機械記号である。

以上で記号進化の諸段階のおおよその素描を終えるが、さいごに、記号進化史に立脚した「記号の系統図」の試みを提出しておきたい(図3-10参照:元本の図を簡略化した)。

その系統図は古典記号論の破産と、その再建がなにを意味するかを、ほとんど直観的に示しているように思われる。

Ⅱ 情報と情報処理

1. 情報とは何か

2. 情報の諸類型

日常用語としての情報は、4重の制約のもとで用いられている、といってもよいだろう。それは、

- 狭義の情報であり

- 認知情報であり

- 主として言語ないし映像情報であり

- おもに社会的コミュニケーションすなわち個体間伝達にかかわる情報

である。

この4重の制約を解き放つ過程で、おのずから情報の諸類型が浮彫りされることになる。日常用語の情報はある特殊なタイプの情報でしかないのである。

日常的な情報概念が狭義のものであることは指摘するまでもないが、ウィーナー=ロゲルギスト的自然観にいう情報は、むろん、広義のものを含んでいる。「パタンの生起確率」を基準にした後述の情報量の概念も、広義の情報概念を措定しなければ考えられないだろう。記号パタンと意味パタンを包摂してさらに広い、物質-エネルギーの時空的・量質的パタンー般の概念は、情報科学の基本カテゴリーとして強調しすぎることはないだろう。

つぎに、日常使用される情報の概念は認知情報に限定されている。知覚や事実判断・報道や知識が情報とされるのであって、感情や価値判断、意思や計画立案は情報であるとは考えられていない。けれども、感情や意思、価値判断や計画立案も「有意味の記号集合」であることに変わりはない。ただ情報処理系に対する機能が相違するだけである。狭義の情報は、記号行動の基本的タイプすなわち意味作用の機能的タイプと同様に、情報処理系に対するその機能をよりどころとして、3つの類型に分類されるのである。

- 認知情報(Cognitive Information)

- 環境を表示するための記号集合

- 評価情報(Evaluative Information)

- 価値を表示するための記号集合

- 指令情報(Directive Information)

- みずからなすべき行動を表示するための記号集合

︙

認知・評価・指令の3情報はいうまでもなく、さまざまの記号形態によって担われる。人間の個体内情報なら

- 高分子記号やホルモン記号によるもの(未分化の認知=指令情報)

- 皮質下神経記号によるもの(認知、指令情報)

- 感覚運動神経記号ないし第1信号系によるもの(認知、評価、指令情報)

- そして内語ないし第2信号系によるもの(同上)

があり、その個体間情報には

- 状況記号によるもの(同上)

- シグナル性・慣行性・映像性外シンボルによるもの(同上)

- あるいは外語によるもの(同上)

などが存在している。日常的な情報概念は、ここでもまた言語性ないし映像性シンボルによる情報に限られることが多い。

さいごに、日常語としての情報は、社会的コミュニケーションによって伝達されるもの、すなわち通報やメッセージ、発信情報や受信情報とのみ理解されるきらいがある。けれども、情報科学にいう情報は、

- 発信・送信・受信されるこの種の「伝達情報」ばかりでなく

- 記録・保存・再生される「貯蔵情報」や

- 論理変換、CD変換など各種の変換処理のさなかにある「変換情報」

をも含んでいる。伝達・貯蔵・変換は後述のとおり情報処理の基本的な3局面であり、情報はこれらすべての処理局面にかかわるものなのである。

以上を約言するなら、情報のカテゴリーはまず広義と狭義に2分され、ついで狭義の情報は、認知情報にかぎらず評価情報と指令情報を、言語性・映像性シンボルによる情報にかぎらずあらゆる発展段階の記号形態による情報を、そしてさらに伝達される情報のみならず貯蔵される情報と変換される情報を、これらすべてを包摂しているわけである。日常的な記号概念が大胆に拡張解釈されたように、日常的な情報概念も抜本的な再解釈を余儀なくされるのである。

2. 情報処理とは何か

1. 情報処理の位置づけ ウィーナー的生物観

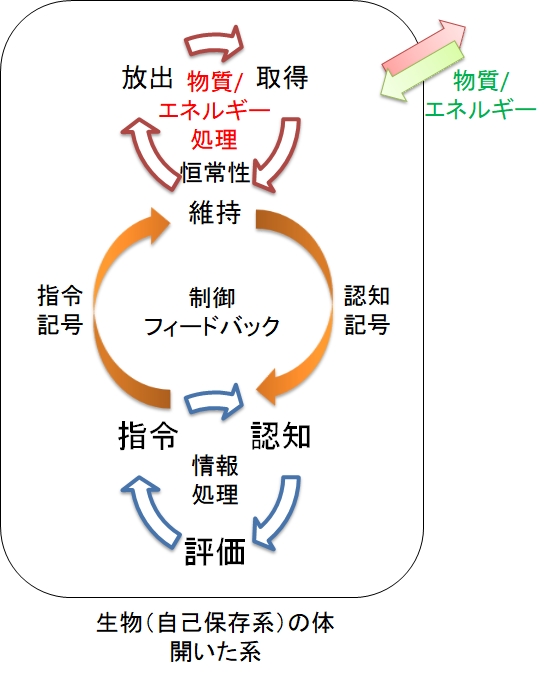

すでに指摘したとおり、生命の発生とともに情報処理がはじまり、情報処理の発生とともに生命がはじまる。なるほど、生物以前の段階の自然にも物質・エネルギーのパタンという広義の情報は存在する。けれども、情報が記号というその流通形態において処理されるようになる――換言すれば、有意味の記号集合という狭義の情報が出現するのは、生命の発生をまたなければならなかった。生物の存在と情報処理とがこのように不可分の関係にあるとするなら、いったい、情報処理は生物にとってどのような意義をもつのであろうか。生物の本質と考えられる特徴は、通例の理解に従えば、まず代謝と調節と増殖の3機構ということになるだろう。だが、生物系に適用されたウィーナー的自然観、つまリウィーナー的自然観の生物版といった立場からするなら、右の伝統的生物モデルをつぎのように書き替えることもできる。

生物とは自己保存すなわち個体と種族の保存のためにエネルギー処理と情報処理を行う系である。

ウィーナー的自然観は物質-エネルギーと情報とを自然の2大構成要因とみたが、生物的自然の2大構成要因は、エネルギー処理(あるいは物質-エネルギー処理)と情報処理にほかならない。生物の個体維持と種族維持はエネルギー処理と情報処理の結果ないし目的でしかないのである。エネルギー処理と情報処理がなければ、生物系の自己保存はありえないからである。こうして「自己(個体と種族)保存的な情報=エネルギー処理系」という規定こそ、ウィーナー的自然観の生物学的、そして心理学的、社会学的な解釈といってよいだろう。

しかしながら、これだけでは情報処理の位置づけはなお明らかにされたとはいえない。生物系の自己保存を可能にする2つの機構、すなわちエネルギー処理と情報処理との関連がいまだ問われていないからである。生物系のエネルギー処理とは筋や腺の反応をも含めていわゆる物質交代ないし新陳代謝にほかならないが、それが個体と種族の保存を結果ないし目的として実現するためには、一定の秩序、つまリ一定の特異的パタンをもたなければならない。一定の特異的パタンをもった秩序あるエネルギー処理のみが生物の自己保存を可能にする。ところで、エネルギー処理のこの秩序ないし特異的パタンを実現するのが、ほかならぬ情報処理なのである。情報処理の枢要は、エネルギー処理のパタンを記号パタンに変換する認知作用、逆に記号パタンをエネルギー処理のパタンに変換する指令作用であるが、この認知と指令の情報処理をとおしてエネルギー処理(のパタン)が制御されるのである。高分子性情報処理でいえば、高分子記号(核酸・酵素)による化学反応の触媒と、その結果のフィードバックによる高分子情報の変容(酵素合成ないし酵素活性の阻害・促進)であり、神経性情報処理なら、刺激と反応を媒介するCD変換である。認知と指令というこの基本的情報処理をめぐって情報の伝達や貯蔵、記号変換や意味変換、さては評価作用など各種の情報処理が系統発生的・個体発生的に発達し、エネルギー処理の特異的パタンをより的確なものへとコントロールしてゆくのである。生物系の「調節」とは、じつは、「情報処理によるエネルギー処理のパタンの制御」以外のなにものでもない。かくてウィーナー的生物観は、

情報処理で制御されるエネルギー処理によって自己(個体と種族)を保存する系

と再規定されることになるだろう(図3-11参照)。情報処理の生物学的機能は、この規定に明示されるとおり、生物系の自己保存を実現しうるようにそのエネルギー処理のパタンをコントロールすることなのである。

︙

要するに、自然一般が物質-エネルギーと情報を2大構成因とするなら、生物と生物社会と自動制御機械、すなわち自已保存系は、情報処理とそれによって制御される物質/エネルギー処理とを2大構成因にしている。自己保存系がエントロピー増大の法則にもかかわらずエントロピーを減少させて、自己の特異的パタンつまり秩序を維持しうるのは、情報処理のメカニズムが存在するからなのである。それゆえ情報処理は、自己保存系にみられる低水準のエントロピーの原因ないし手段をなす、と理解することもできるだろう。

2. 伝達・貯蔵・変換 情報処理の3局面

情報の収集、翻訳、分類、要約、記憶、比較、対照、計算、推理、選択、決定、通信など現象的には各種各様の情報処理も、結局のところ、3つの基本的な局面に分類されると考えられる。情報の伝達、情報の貯蔵、そして情報の変換である。この点はエネルギー処理がやはり伝達・貯蔵・変換の3局面に区分されるのと対応しているわけである。

a. 情報の時空的移動

まず第1に、「情報伝達」は情報がおかれた空間的位置の変化、すなわち距離軸における情報移動であり、発信、送信、受信という3つのタイプの過程からなりたっている。これがコミュニケーションであることはいうまでもないだろう。細胞核(の染色体)から細胞質(のリボソーム)への遺伝情報の移動はRNA記号による個体内コミェニケーションであり、脳下垂体から末梢内分泌腺をへて末梢組織細胞へはホルモン記号による個体内コミュニヶーションがある。受容器から中枢、中枢から効果器へのインパルスの伝導はむろん神経記号による個体内コミュニケーションである。そして、通例の意味でのコミュニケーションは外記号による個体間の情報伝達、すなわち社会的コミュニケーションを意味している。

第2に、「情報貯蔵」は情報のおかれた時間的位置の変化、すなわち時間軸における情報移動であり、記録、保存、再生の3つのタイプの過程からなりたっている。心理学にいう記憶、つまり記銘・保持・再生は神経記号による個体内情報貯蔵であり、遺伝現象はDNA記号による個体内情報貯蔵である。とすれば、文化現象は外記号による個体間ないし社会的情報貯蔵ということになるだろう。このように情報伝達は情報の空間的移動、情報貯蔵はその時間的移動であり、両者は発信と記録、送信と保存、受信と再生がそれぞれ理論的に対応し、ともに送信および保存のプロセスでいわゆる「雑音」(noise)の障害をこうむる類似の情報処理なのである。※7

ところで、情報の発信や記録、受信や再生のプロセスでは、情報を担う記号形態が変容することが多い。発信者・記録者が使用する記号形態は発信・記録にあたって情報の送信・保存に有効な記号形態に翻訳され、それはさらに受信・再生にあたって受信者・再生者の使用する記号形態に翻訳される。周知のように前者はエンコーディング(encoding)、後者はデコーディング(decoding)とよばれている。

こうして第3のタイプの情報処理、すなわち「情報変換」のカテゴリーを明らかにしなければならない。情報の伝達・貯蔵は情報の空間的。時間的移動であり、そこでは情報それ自体の内容は捨象されていた。これに対して「情報変換」は情報そのものの変容であり、それはさらに2つのタイプの変容を含んでいる。記号面の変容と意味面の変容である。情報を担う記号形態のみが変容して意味の変化しないばあいを「記号変換」と名づけ、情報の意味面が変容するばあいを、記号面の変化の有無にかかわらず「意味変換」と称することにしたい。記号変換とは情報の記号面のみの変容であり、それ以外のすべての情報変換、すなわち情報の意味面のみの変容および記号面と意味面とがともに変容するケースが意味変換だということになる。ちなみに、同音異義語の1つの解釈をすててもう1つの解釈をとるような意味面のみの変容はじっさいには珍しく、意味変換はほとんどのばあい意味ばかりでなく記号の変容を伴うのがふつうである。

7 情報の伝達と貯蔵をわざわざ空間的移動、時間的移動と言い換えてまで移動にまとめる意味はあまりないと思われる。伝達がA、B両地点間で双方向に行われるのに対し、貯蔵はもちろん過去から未来への一方向にしか起こりえない。さらに、そもそも情報は移動せず、つねにコピーされるだけである。さもなくば、講師の私はとっくに空っぽになっているはずだ。

b. 記号変換

まず情報の記号変換の事例を挙げてみよう。

- 話しコトバ→書きコトバ

- ローマ字→片仮名、平仮名→漢字

- 外語(音響エネルギーや書記物質を担荷体とする言語記号)→内語(ニューロンを担荷体とする言語記号)

- 日本語→外国語

- →モールス符号、2進記号

- →機械記号

- 同じ機械語の間でもいわゆるA/D変換、すなわちアナログ型記号→デジタル型記号

- そしてこれらすべての逆方向への変換

など、まことに多彩である。情報の伝達・貯蔵に付随する前述のエンコーディングとデコーディングの過程も、じつは、この記号変換の一例にほかならない。低次情報処理でいえば、

- DNA→RNA→酵素

- 神経分泌ホルモン→腺刺激ホルモン→末梢ホルモン

ヘの変容は、すべて記号変換なのである。

︙

c. 意味変換

情報の意味変換は情報移動や記号変換にくらべてはるかに複雑なプロセスである。それだけにここでもまた筆者は現象論的レベルの分析に止まるほかはないが、一応つぎの3つの観点から意味変換をとらえることにしたい。

- 同質変換と異質変換

- 連合変換と推理変換

- 接近変換と類似変換

である。まず同質的意味変換と異質的意味変換であるが、前者は

- 認知→認知(CC変換)

- 評価→評価(EE変換)

- 指令→指令(DD変換)

への変換、すなわち機能的に同タイプの情報への意味変換であり、後者は

- 認知→評価(CE変換)

- 評価→指令(ED変換)

- 認知→指令(CD変換)

- 認知→評価→指令(CED変換)

への変換など、別種の機能的タイプの情報への意味変換である。同質変換は情報の機能的タイプが変容しない意味変換であり、異質変換はそれが変容するばあいである、といえばよいだろう。

たとえば、

- ルビンの反転図形の知覚において図と地が交替するのは情報のCC変換

- また多数の事例から経験的一般化を行ったり、一般法則から特殊ケースを予測したりするのもCC変換

- 整理や要約もCC変換

- 普遍的価値尺度を具体事例の評価に適用するのはEE変換

- そして上位目標が下位目標に、重役会の決定が現場の決定に具体化されるのは情報のDD変換

である。

同様にして、反射運動では刺激と反応を媒介する皮質下信号系のCD変換があり、いわゆる「意思決定」の過程は第2信号系の、つまり言語性のCED変換にほかならない。

︙

自己保存系の情報処理の究極的な機能が、前述のように、入カパタンを出カパタンヘ変換することであるとするなら、この両者を媒介する情報のCD変換ないしCED変換こそ情報処理の中核であり、それ以外の情報処理、すなわち情報の伝達や貯蔵、記号変換や同質的意味変換はそれを補う副次的過程であるといわなければならないだろう。いわゆる「決定理論」や「計画理論」はじつは情報のCDないしCED変換の理論そのものであり、決定理論や計画理論が情報科学において占める中枢的地位も、結局、そこに由来している。情報科学はなるほど「通信理論」から出発したが、決してそれに止まるものではないのである。

3. プログラミングとフィードバック

伝達・貯蔵・変換の3局面は情報処理のいわば部分的属性であったが、情報処理全般を規定する要因として2つのものを指摘しなければならない。

- 情報処理を事前に制御するプログラミングと

- 情報処理を事後に修正するフィードバック

である。

a. プログラミング

情報処理過程は無方向、無制約、無統制、無秩序、要するにランダムに進行するわけではない。それは伝達・貯蔵・変換の全局面を通じて生得的な、あるいは学習された一定のパタンに従っている。情報処理のパタンとは情報処理の流れの各逐次的ステップでどのような情報をどのように伝達し、どのように貯蔵し、またどのように変換するか、という処理の手順である。情報処理のパタンをコントロールするこの要因を、電子計算機の用語を一般化ないし拡張解釈して「プログラム」と名づけ、プログラムの作成を「プログラミング」とよぶことにしたい。周知のように電子計算機が行う情報処理の手順はプログラムとよばれているが、電子計算機のプログラミングの準備段階でしばしば利用されるフロー・チャート(フロー・ダイアグラム)は「プログラム」概念の意味内容を視覚的に把握するのに役立つだろう。情報処理プログラムが情報処理のパタンをコントロールし、その情報処理がエネルギー処理のパタンをコントロールするわけである。

︙

b. フィードバック

プログラミングとともに情報処理過程を規定するいま1つの要因はフィードバックである。プログラミングが情報処理を事前にコントロールし、フィードバックがそれを事後に修正することはすでに述べた。プログラミングは情報処理のパタンを設定する活動であり、先行性プログラムはもとより同時性プログラミングもまた、情報処理がそれにもとづいて遂行されるかぎり、情報処理を事前に規定していることになる。それに対してフィードバックは、現実的ないし仮想的情報処理の結果に準じて情報、情報処理、ないし情報処理プログラムの適合性をテストする活動を意味している。このテストによって情報現象は確認、否認、あるいは修正される。つまり、プログラミングによって事前に規定された情報処理は、フィードバックによって事後に規定されることになる。

︙