step08 電子化ドキュメント(PDF)の活用

大学におけるICT教育は、知的生産活動にICTを活かせるようになることを主眼としている。知的生産とは、知的成果物(アウトプットされる具体的なモノ)を伴う活動のことで、たとえば難しい本を読み通すことは、知的なことではあるかもしれないが、それだけでは知的生産ではない。加えて、自分で何かを創り出す必要がある。

電子化ドキュメント(PDF)は、知的生産の4フェーズのうち、整理・保存と処理・加工の2つのフェーズにまたがる重要技術だ。これをうまく利用すれば、知的生産活動の効率は飛躍的に向上するが、従来、ICTの基礎カリキュラムではあまり取り上げられてこなかった。その原因は、ワープロ、表計算、プレゼンテーションアプリなどのように、特定の目的に特化したスキルでないことと、電子化ドキュメントを操作するアプリ(Adobe Acrobat)の使い方が必ずしも簡単ではないことに加えて、教員自身の知識不足にある。

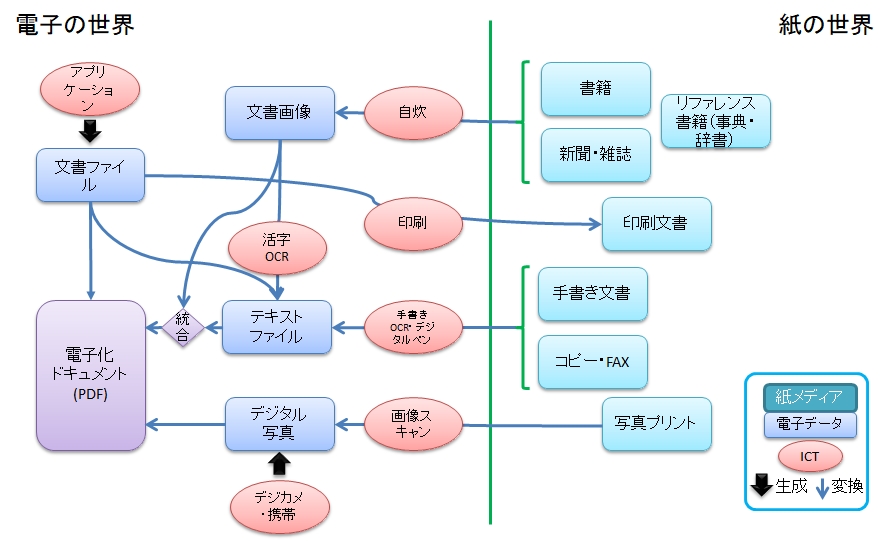

ここでは、電子化ドキュメントを、私たちの知的生活に欠かせない2つの情報空間(電子の世界と紙の世界)を橋渡しし、統合的に扱うICTとして取り扱う。在学中のマスターを強くお奨めする。

電子化ドキュメントの意義

電子の世界と紙の世界をつなぐ

知的生産活動の大半は、ICTが直接扱える電子の世界」と、従来の紙メディアによる紙の世界にまたがって行われる。知的生産のために収集・入力すべき情報は、どちらにも存在するからである。紙の世界の情報は、時代とともに、電子の世界に移行(コピー)されてゆくだろうが、著作権保護や、出版業界の動向、図書館の運営などを考えると、当分の間、すべての情報が電子の世界で一元化されることはなく、私たちは二元的な情報領域を相手に知的生産、とくに情報収集しなければならない。そのことを前提にしてICTの利用法を考えねばならない。

つまり、個人レベルで電子の世界と紙の世界の情報を一元化するわけである。一昔前には、この一元化を紙の世界で行っているビジネスマンもいた。すべての電子データを紙に印刷し、分厚いキングファイルを繰りながら仕事をするわけである※1。

だが、この講座では、数十年後までの将来を見据えてICTスキルとリテラシーを学ぶのだから、当然、すべてを電子化し、電子ベースで知的生産活動を行うスキルを身につけたい。そのためのキー・テクノロジーが電子化ドキュメントである。

なぜ、このようなものが必要なのか、図8-1を元に考えてみよう。

1 プロジェクト単位で仕事をするには、これはこれで中々便利な方法でもあった。もちろん、これからの人にはお奨めしない。

電子化ドキュメントは、データを印刷できるものなら、どのようなアプリからでも作れる。ページプリンタの紙面を記述する言語(PostScript)をベースにしているからである。変換されたドキュメントは元のアプリからは切り離されるので、どのような環境(PC、スマホ、読書端末など)でも読めるが、元のアプリでも編集できない。これは一見不便だが、いったん発行した文書の内容が改ざんされないというメリットにもつながる。これらの特徴から、電子メールの添付文書や、企業や組織がネット上で顧客に提供する文書には最適である。

また、紙メディア(書類、書籍など)をスキャンした文書画像データや、デジタル写真データからも変換できる。文書画像データは、いわば半電子化データであり、Adobe Acrobatのテキスト認識機能(活字OCR)にかけることで、文書画像データとテキストが表裏一体となった透明テキスト形式※2で保存できる。これらの電子化ドキュメントは、アプリケーション由来の電子化ドキュメントと何ら区別なく扱えるし、1つの電子化ドキュメントにまとめることもできるので、電子と紙の世界の情報を一元化する役割を担うことができるのである。一昔前のビジネスマンは、プロジェクト毎にキングファイルを作っていたが、今では同じことが電子の世界でできるわけだ。

2 透明テキストは、Adobe社の正式名称ではあるが、あまりよい命名でないせいか、電子化ドキュメント自体を指す電子の紙同様、フェードアウトしつつある。

情報の長期保存と共有

電子化ドキュメントは、知的成果物や中間作成物としての電子データを長期に亘って保存したり、他人と共有するのにも便利である。

ワープロや表計算といったアプリが作成する文書ファイルは、そもそも情報を長期に保存したり、他人と共有することを前提としていない。作成元のアプリがないPC環境では一般に読めない上、バージョンアップやベンダー(メーカー)の倒産などの事態で旧式化するかもしれないからだ。

このことは、現在日本での普及が遅れている電子化書籍についても当てはまる。紙の本は、いったん購入しさえすれば、出版社が倒産しようと永久に自分の本だ。だが、電子化書籍は、購入後でも、出版社や読書アプリのメーカー側の事情で、読めなくなることがありうる。買っても、完全には自分のものにならないという性質が、電子化書籍の普及を阻む最大の要因だろう。

アプリが生成した文書や、電子化した書籍を、電子化ドキュメント(PDF)に変換して保存しておけば、そうした心配はまずない。紙に印刷されたイメージで長期間保存できる。

注釈とレビュー

電子化ドキュメントには、マークや注釈を書き込める。スタンプ機能を資料して付せんのようなもの(電子付せん)を自作することもできる。これは紙の文書で、ラインマーカーを引いたり、メモを書き込んだり、付せんを貼り付けたりすることにあたる。電子化ドキュメントであるから、跡形もなく削除することもできる。こうした一連の機能を注釈という。注釈は協同作業においても重要な機能である。プロジェクトの企画書や、顧客への提案書などは、組織において極めて重要な文書であり、複数の人間が読んで、議論し、内容を修正していく作業が必要である。これをレビューといい、Acrobatのレビュー機能はこの作業を支援してくれる。つまり、文書をインターネット上で共有し、複数の人間が並行して注釈をつけるのである。これには、

- 電子メールベースのレビュー

- ブラウザベースのレビュー

電子メールベースのレビューは、電子化ドキュメントを添付したメールを参加者同士でやりとりし、文書に注釈を加えることで進められる。これは学会の研究会のようなルーズな集団でのレビューや、文書に多くの改変が予想されない場合に向いている。

ブラウザベースのレビューは、電子化ドキュメントを、特別な機能を持ったWebサーバーか、ネット上の共有ディレクトリに置き、参加者がブラウザで閲覧しながら注釈を加えることによって進められる。これは企画書や提案書のように、大幅な改変が予想されるか、特定のメンバーで集中的に検討する場合に向いている。

演習:電子化ドキュメントの作成

実際に、何通りかの方法で、電子化ドキュメントを作成してみよう。

演習:アプリからの作成

以下のアプリのうち、手元に文書ファイルがあるものを選んで、電子化ドキュメントを作成してみよう。一般に、印刷機能において、プリンタをAdobe PDFと指定することで、紙面と同じ電子化ドキュメントを作成できる。

- ワープロ(MS Word)

- 表計算ソフト(MS Excel)

- プレゼンソフト(MS Powerpoint)

- ブラウザ(Internet Exproler)

演習:デジタル写真からの作成

携帯やスマホ、デジカメで撮影した画像ファイル(jpeg形式)の画像を何枚か束ねて1つの電子化ドキュメントのファイルを作り、適当な見出しをつけてアルバムにしてみよう。Acrobatのファイル/作成/ファイルを単一のPDFに結合機能で作成できる。

演習:書籍からの作成(自炊※3)

電子化ドキュメントの、極めて有用な使い方の1つは、紙の書籍をまるごと電子化し、1つのファイルに変換することである。自炊はまだ新しい技術であるため、その可能性や危険性を巡って議論が多く、一部では社会問題化している。

3 自炊とは、自分でデータを吸い上げる意味だそうで、適切な命名とも思えないが、すでに完全に普及してしまっている。後述の理由から社会問題化したからである。

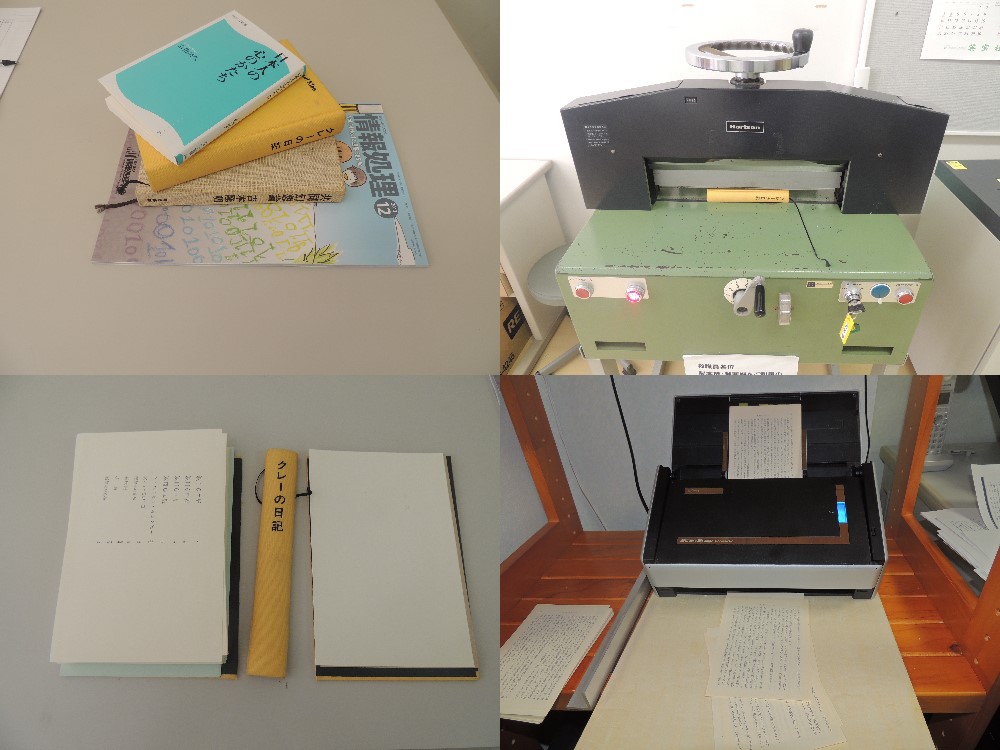

自炊は、最も一般的な方法では、本のノドの部分を裁断し、それをドキュメントスキャナーという装置で、まるごと1つの電子化ドキュメントに変換してしまうことである。変換後は、紙の本(もう本ではなく紙の束だが)は廃棄する。スキャンと同時に、テキスト認識を行って、透明テキストを添付することもできる。

情報学的には、自炊は、書き言葉という記号を、紙とインク(物質)から磁気や光の濃淡による記録(エネルギー)へ担荷体変換することである。本を、物質の世界からエネルギーの世界に移し替えるのだ。送り込むことの利点は計り知れない。たとえば、

- 本の保存場所が実質上0になる

- 本の寿命は永遠になる

- さまざまなデバイスで読める

- PC、スマホ、読書端末、HMD(VR/AR端末)

- 自炊済みの本が、将来登場する新しいデバイスで読める可能性もある(ICTの一般的な利点である)

- 本を検索できる。水仙について書いてある太宰治の小説など

- 本を多重に分類できる。1冊の本を著者名と分野のような2箇所の本棚に置いておける(ファイルシステムのショートカット)を利用

自炊した電子化ドキュメントは、いわば自家製の電子化書籍である。市販の、プロテクトがかかった電子化書籍とは異なり、違法な利用法を防止する仕組みがないため、作成者が遵法意識を持っていなければ、法律に触れてしまう危険も十分ある。たとえば、つぎの行為は違法である。

- 図書館で借りた本を自炊して、いつまでも利用する

- 自炊したファイルを友人に貸したり、ネットにアップロードする。後者の場合には、多額の損害賠償請求をされる可能性もある

自炊の方法:破壊的自炊

自炊というとき、この破壊的自炊を指すこともある。いわば狭義の自炊である。この技法では、電子化された紙の本は裁断されて、ただの紙の束になってしまうので、普通は廃棄される。その手順を図8-2に示す。

- 本のとじしろ(ノド)を裁断機で切り離す

- ドキュメントスキャナで両面の画像を読取り、電子化する

左上)自炊前の本 右上)裁断機 左下)裁断後の本(紙の束)

右下)ドキュメントスキャナーで読み込む

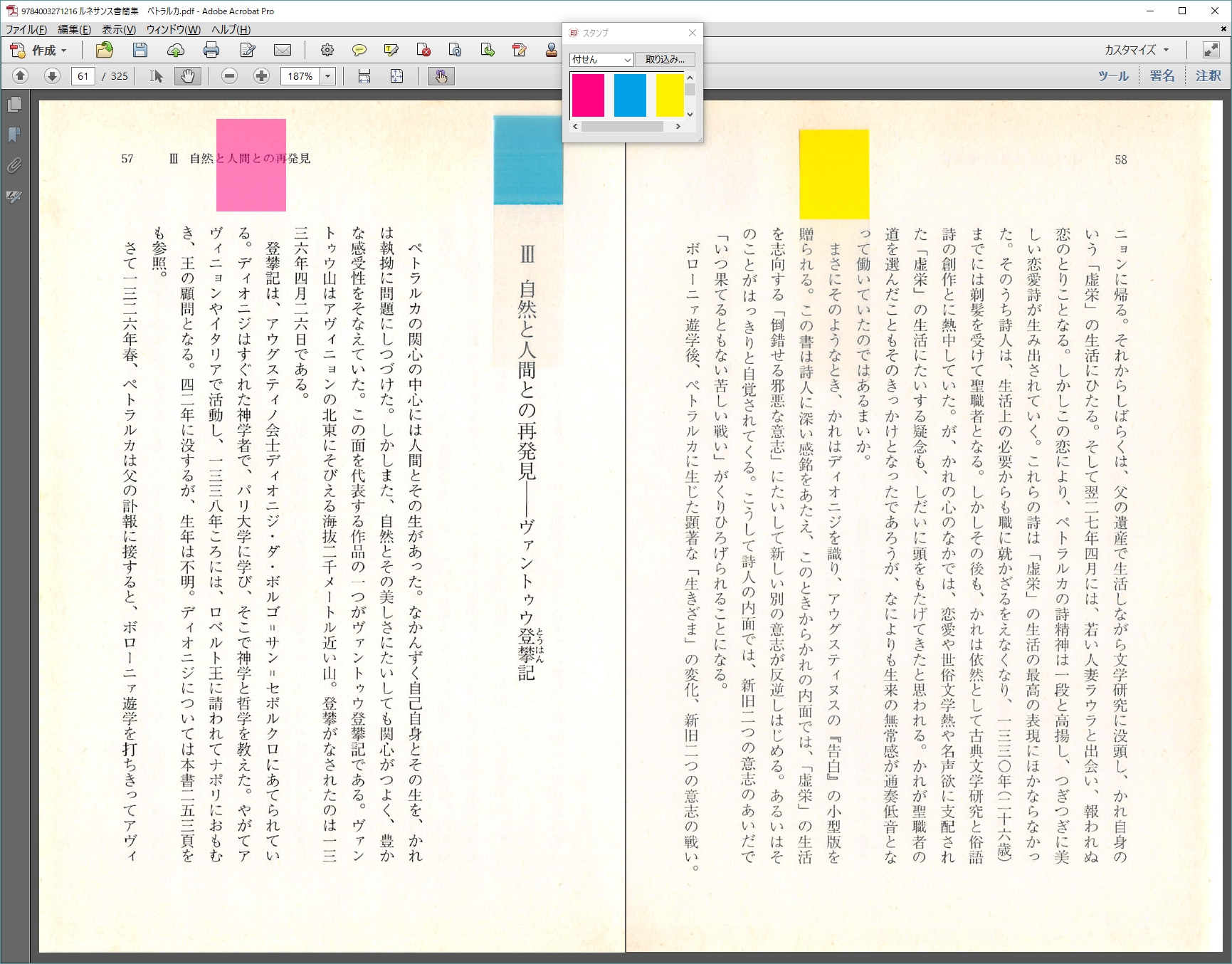

電子化された本は、図8-3のように画面上で読む。紙の本と同様に付せんを貼ったり、注釈がつけられるほか、内容を検索もできる。この場合、紙の本での読書と電子本の読書で、できる限り使い勝手をあわせることが大切である。たとえば、図中の見開きには3枚の付せんが貼られているが、右から2枚(黄・青)は自炊前から貼られていた物理的な付せん、左の1枚(赤)は自炊後に貼った電子化付せんである。左右ページの中央に付せんのパレットが見える。

自炊の方法:非破壊的自炊

非破壊的自炊とは、本を裁断しない、つまり紙の本として残す場合の方法である。破壊的自炊とは異なる、ブックスキャナーという装置を利用するのが一般的である(図8-4参照)。変換結果は破壊的自炊と同一である。

ブックスキャナーは、フラットベッドスキャナーの1種であるが、本のスキャンに特化しており、ノド際2mmまでスキャンできる。ドキュメントスキャナーと異なり、1ページずつのスキャンであるから、1冊の本を処理するのに30分程度かかる。変換元の本が失われないため、図書館の本などを自炊できてしまう問題点もある。

自炊をめぐる法的論争

自炊をすること自体は、著作権法でいう私的複製の範囲内であるから、法的にはなんら問題ない。しかし、自炊設備を持ち、有料で自炊作業を代行する自炊代行業者の登場により、自炊が社会問題化した。

顧客は業者に紙の書籍を送り、電子化されたファイルを受け取る。一方、業者の手元にも電子化されたファイルと、裁断済の書籍が残る。もしも業者が電子化されたファイルを複数の顧客に送ったり、裁断済の本を再度自炊すれば、1冊の紙の本から無制限にコピーが取れてしまう。

そこで、作家団体(日本文藝家協会など)や、出版社は、自炊代行業者を相手取り、営業差し止めを求める訴えを東京地裁に起こした(2011年12月20日)。その主張は、代行業者による自炊は私的複製ではなく、著作権侵害にあたるというものである。

作家側の言い分。

- 東野圭吾

- 『電子書籍を出さないからスキャンするんだ』という業者にはこう言いたい。『売ってないから盗むんだ』、こんな言い分は 通らない

- 武論尊

- 裁断本を見るのは本当につらい。本当に、もうちょっと本を愛してくださいといいたい

自炊技術の可能性と危険性

この訴訟の経緯は、自炊技術を多面的に考えるきっかけになるだろう。

- 可能性(メリット)

-

- 個人の読書スタイルが飛躍的に自由度を増す

- 本というデータ自体にも付加価値が増す

- 本のヘヴィ・ユーザにとっての空間的・金銭的恩恵

- 危険性

-

- つい法律に触れ、著作権者に害を与える危険性がある

- 自炊された書籍データがネット上に流出すると、事態はさらに悪化する。著作権者の被害額(≓損害賠償額)の桁が上がる。これは、リッピングしたCDやDVDのデータと同じである