step00 プログラミングの準備

PCへのPythonのインストール

Colabは手軽に使えて、Pythonの学習にはたいへん便利だけど、クラウド上で動作するので、プログラムもデータもGoogleドライブ上に保存される。つまり自分のPCで実行できない。

また、これが重要だが、Pythonで開発できるすべてのプログラムがColabで作れるわけではなく、一定の制約がある※1。簡単なサンプルプログラムで学習しているうちはいいが、少し本格的なプログラム(実用ツールやゲームなど)を作ろうとすると、しだいにこれらの制限が邪魔になる。

1 たとえば、コマンドライン引数としてプログラムの「外」からデータを受け渡せない、GUIが利用できないなど。

そこでこの単元では、各自のPCにPython環境を構築する方法を説明する。いくつかの方法があるが、ここではAnacondaディストリビューションという統合開発環境を使う。対面授業としてこの科目を受講している場合は、この手順はもちろん不要である。自宅でメディア授業として受講する場合には、最初にこの手順を踏まねばならない。ここは基本的に自己責任で行うこと。ここに書き切れない事柄は、Web上の情報を検索して補ってほしい。困った時にネットを調べて解決するのは、プログラミングスキルの重要な部分だ。

PC上のPython実行環境

ColabはすべてChromeブラウザ上で動作するので、他のプログラムを必要としないが、PC上でPythonプログラムを開発し、実行するには、以下の3つのツールを使わなくてはならない※2。

- Python処理系

- Anacondaディストリビューションを使って、周辺のライブラリ(モジュール)と一緒にインストールする

- テキストエディタ

- 特に指定しないが、教室と同じ秀丸エディタが便利。シェアウェア(4000円)だが無料で期限なく試用できる。Macではテキストエディットを使うとよい

- コマンドプロンプト

- Windowsアイコンの右クリックメニュー項目にコマンドプロンプトが表示される場合は、それを起動する。表示されない場合はWindowsアイコンを右クリックしし、「ファイル名を指定して実行」に「cmd」と入力する。Macではターミナルを使う

2 この手順は言葉で説明しがたいので、「授業フォルダ」のビデオ教材「プログラム環境構築ガイド(約25分)」を参考にしてほしい

Google Colabからコマンドプロンプトへ

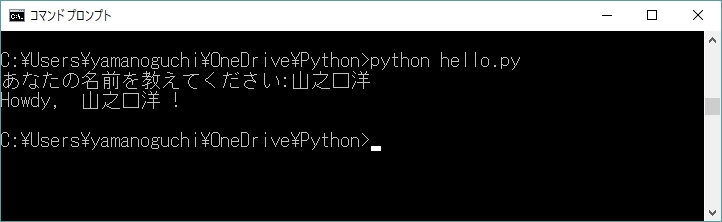

python言語は、WindowsデスクトップというGUI(グラフィカルユーザインタフェース)の世界ではなく、コマンドプロンプトというCUI(キャラクタユーザインタフェース)の世界で動作する。これはWindowsの前身である「MS-DOS」というCUIベースのOSの名残だが、実は現在のWindowsも基底レベルではここで動作している。いわばWindowsの奥の院である。図0-1に、コマンドプロンプトの画面を示す。これは、入門コースで最初に学んだ「hello.py」を実行したところだ。

みなさんが馴染んでいるGUIの世界では、ウィンドウやアイコン(正式にはピクトグラム)にキーボードやマウスで指示することにより、さまざまな機能を呼び出す。これに対しCUIの世界では、ユーザがキーボードからコマンドライン(コマンド行)を入力し、プログラムも実行結果を文字列形式で出力する。ユーザとコンピュータが文字でインタラクション(情報のやり取り)を行うこの画面を、キーボード入力と合わせてコンソールという。

もちろんGUIの方が、画像やサウンドを駆使したプログラミングができ、華やかに映るが、そのためにはイベント駆動プログラミングという中級レベルの知識が必須なので、【基礎編】では、まずコマンドプロンプトまたはGoogle Colab(コースによって異なる)という、いわば「自動車教習所」でプログラミングの基本を身につけ、【応用編】でTkinterやpygameなどのライブラリを使ったGUIプログラミングという、いわば「路上教習」につなげるというカリキュラムにした。CUIの世界は、なんだか黒々としていて暗い(Colabは白くて明るいけれど)が、プログラムの動作は逆に見えやすく、分かりやすい。まあしばらくの辛抱だから、前向きに学んでいこう。

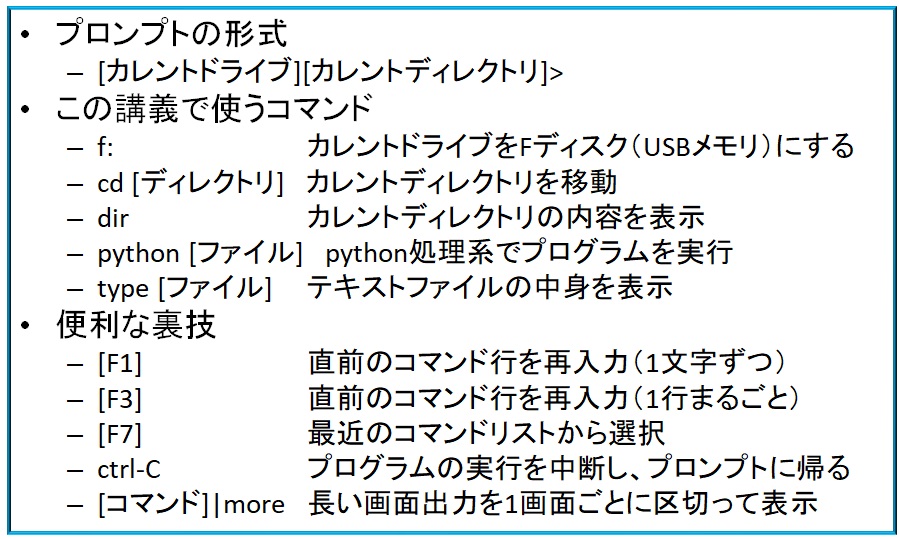

コマンドプロンプトの世界では、こちらがコマンドを入力しないと、何も起こらない。そこで最初に、ここで通用するいくつかのコマンドを覚えなくてはならない。これを図0-2にまとめておいた。コマンドはここに挙げた以外にもたくさんあるが、ここではこの講座で使うものだけに限っている。コマンド入力の手間を省ける便利な裏技も一緒に挙げておいた。

つぎに、これから多数作るサンプルプログラムを置くためのディレクトリ※3を、各自のUSBメモリのルート直下に作ろう。ディレクトリ名は「python」とする。コマンドプロンプト内での日本語入力はとても面倒だからだ。

3 Windowsの「フォルダ」を、コマンドプロンプトでは「ディレクトリ」と呼ぶ。

つまり皆さんは、毎回の講座のはじめに、スタートメニューからコマンドプロンプトを立ち上げ、その画面で、

f:(教室環境によってはe:かもしれない。USBメモリを指すドライブ文字)

cd python

テキストエディタ

pythonプログラムは、形式的には定型テキストファイルなので、作成にはテキストエディタを使う。具体的には秀丸エディタを強く推奨する。長年使われている、日本を代表するテキストエディタだし、pythonなどのプログラミング言語についてもある程度知っているため、多少の入力支援をしてくれるからである。メモ帳を使うことはお奨めできない。

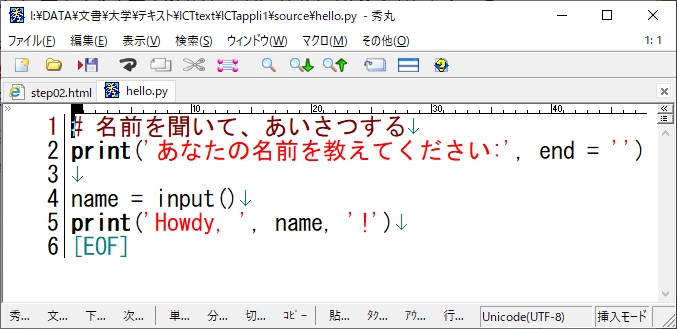

図0-3に、秀丸エディタで入門コースの最初のプログラムを入力した画面を示す。

最終行の[EOF]は、ファイルの終わりを示す表示であり、文字ではない。この記号は必ず、プログラムの最終行の次行に、単独で置く。4行目のprint文の後ろにあると、python処理系がコマンドを無視するかもしれない。

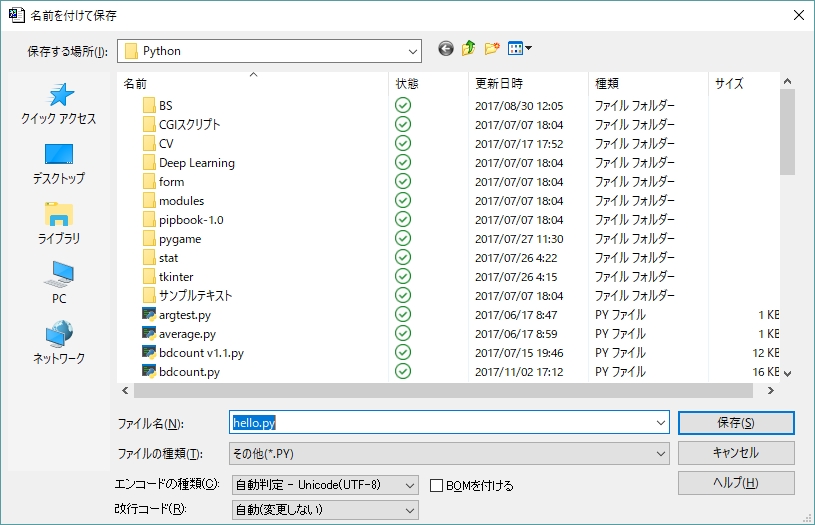

プログラムの入力が終わり、間違いがないか確かめたら、ファイルを先ほど作ったpythonディレクトリに「名前をつけて保存」しなくてはならない。図0-4に、保存操作のときのダイアログ画面を示す。普通の日本語文章を入力した場合と異なる点が2つあるので注意が必要だ。

- pythonプログラムには、拡張子「.py」をつけて保存する※4

- 「ファイルの種類」を「すべてのファイル(*.*)にしてから、「hello.py」のファイル名を入力し、「保存」ボタンを押す。「秀丸」などのテキストエディタでは、そのまま保存するとテキストファイル(*.txt)として保存されるため、「ファイルの種類」を指定し忘れると、「hello.py.txt」というファイル名で、つまりテキストファイルとして保存されてしまう。当然、pythonプログラムとは認識されない。多くの初心者がつまづくところだから注意しよう。

- 「エンコードの種類」を、Unicode(UTF-8)と指定する

- エンコードとは、システムでマルチバイト文字(日本語など)を扱う際の文字コードの種類をいう。

「秀丸」などのテキストエディタでそのまま保存すると日本語(Shift-JIS)になるが、python3.xでは、日本語を含むすべての文字をUnicode(UTF-8)で扱う規定になっているので、それに合わせた指定が必要である※5。一度指定して保存すれば、上書き保存の時には気にしなくともよい。この指定は初心者が忘れがちなところなので、新たなプログラムを入力し、保存する時には常に気をつけなくてはならない。

4 応用コースでは拡張子「.pyw」も登場するが、これはGUIのプログラム用。実行時にコマンドプロンプトが(一瞬だけ)表示されるのを防ぐ。

5 pythonプログラムがUTF-8のテキストファイルであるということは、もはや1バイト文字(英数字)とか2バイト文字(日本語文字)といった区別がないことを意味する。これは大変便利なことで、変数名や関数名を日本語で自由につけられるわけである。この講座のサンプルプログラムでもしばしばその手を使っている。少なくとも、変な和製英語で命名するよりはるかによい。

プログラミングのための態勢

この講座を受講中は、デスクトップに、

- 秀丸エディタ:プログラムを入力、デバッグする

- コマンドプロンプト:プログラムを実行する

- エクスプローラ:「python」フォルダを表示しておき、プログラムファイルを選択する

また、机の上には、教科書を開いておこう。この講座資料では、親切丁寧な説明を心がけたけれど、python言語の文法の隅々まで網羅的に書いてあるわけではない※6。プログラミング作業は、このような「座右の書」がなければ、人生の時間をどんどん無駄にする。

6 そうするくらいなら、入門書を1冊書いて出版する。