前回に引き続き関数を取り上げます.

・長方形の二辺の長さを渡すと,面積を戻す関数を作成してみよう.

/* 長方形の二辺の長さを渡すと,面積を戻す関数 */

#include <stdio.h>

int area(int a, int b)

{

return a * b;

}

void main()

{

int a, b;

printf("たて="); scanf("%d", &a);

printf("よこ="); scanf("%d", &b);

printf("面積=%d", area(a,b));

}

・円の半径を渡すと,面積を戻す関数を作成してみよう. 面積は,実数であることに注意.

/* 円の半径を渡すと,面積を戻す関数 */

#include <stdio.h>

float carea(int r)

{

return r * r * 3.14;

}

void main()

{

int r;

printf("半径="); scanf("%d", &r);

printf("面積=%f", carea(r));

}

ある数 n の階乗 n! を求めるプログラムを,関数を用いて作成せよ

ただし,0! = 1 であることに注意.

/* ある数 n の階乗 n! を求めるプログラム */

#include <stdio.h>

float fact(int n)

{

int i;

float f = 1.0;

for(i=0; i<n; i++){

f *= (i + 1);

}

return f;

}

void main()

{

int n;

printf("n="); scanf("%d", &n);

printf("n!=%.f", fact(n));

}

ここで, n! = n * (n-1)! であることを利用してプログラムを書くと,どうなるか?考えてみよう.

C言語では,関数の中から自分自身を呼び出すことができます.(これを再帰といいます)

どうなっているのか,わかるかな?

/* ある数 n の階乗 n! を求めるプログラム */

/* 再帰関数バージョン*/

#include <stdio.h>

float fact(float n)

{

if(n == 0){

return 1.0;

}else{

return n * fact(n-1);

}

}

void main()

{

int n;

printf("n="); scanf("%d", &n);

printf("n!=%.f", fact(n));

}

変数は,宣言する場所によって,その有効範囲が異なります.同じ変数名なのに,関数によって値が違ってくるのは,このためです.

ある関数の中で宣言した変数のことをローカル変数といいます.ローカル変数を利用できる範囲は,変数を宣言した関数の中に限られます.この変数の有効範囲のことを変数のスコープと呼びます.

| int funca() { int y; ..... return y; |

変数yの有効範囲

変数yは,関数funcaの中のみ有効 |

| void main() { int x; x = 3; y = 4; ×エラー!! } |

main関数では,変数yは使えません |

関数の外で宣言した変数のことをグローバル変数といいます.グローバル変数は,どの関数からも参照できます.

| int y; int funca() { .... return y; |

変数yの有効範囲

変数yは,main関数の中でも使える |

| void main() { int x; x = 3; y = 4; ◎ } |

簡単なプログラムで確認してみましょう.

#include <stdio.h>

int test(int a)

{

a += 10;

return a;

}

void main()

{

int a, b;

printf("aの値を入力してください:");

scanf("%d", &a);

b = test(a);

printf("aの値は%d\nbの値は%d\n", a, b);

}

aに2を入力すると,結果はどのように表示されるだろう.

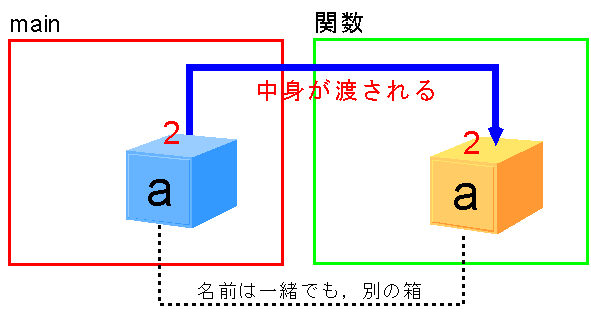

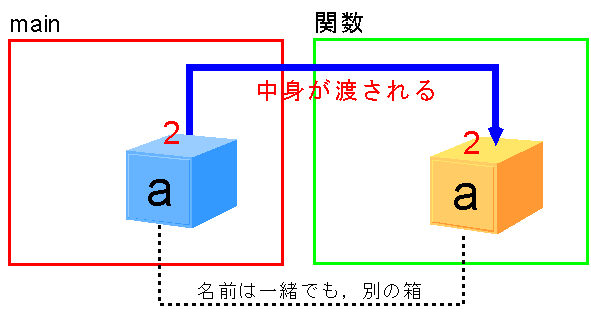

これまでは,一つの値しか関数から戻すことができなかった.また,同じ変数名を使っていても,関数の方で値を変えても,mainでは変化しなかった.これは,関数には変数の中身が伝えられているためです.

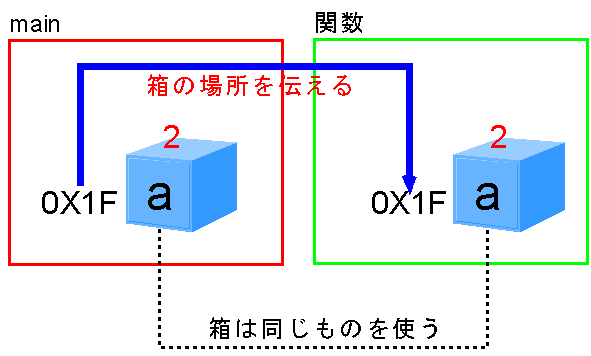

ここで,関数から複数の値を戻したい場合や,文字列や配列データを渡したい場合を考えよう.この場合,関数に変数のしまってある場所を伝え,その場所のデータを関数で使うようにすれば,よいと考えられる.

ポインタを用いて,変数の場所を関数に渡したプログラムの例です.

#include <stdio.h>

int test2(int *a) /* 変数aのアドレスを受け取る(ポインタ変数) */

{

*a += 10; /*aの指すアドレスの中身に1を加えるから,main関数でも変化する */

return *a;

}

void main()

{

int a, b;

printf("aの値を入力してください:");

scanf("%d", &a);

printf("関数へ渡す前のaの値は,%dです\n", a);

b = test2(&a); /* 変数aのアドレスを関数に渡す */

printf("関数から戻ると...\naの値は%d\nbの値は%d\n", a, b);

}

aに2を入力すると,どのように関数にわたり,

ポインタを用いて,アドレスを関数に渡せることがわかりました.

では,関数に配列データを渡してみましょう.

まずは,入力された文字の長さを返す関数を作ってみましょう.

配列を受け渡している例を見てください.

#include <stdio.h>

void dim_init(int *ary, int no, int val)

{

int i;

for(i = 0; i < no; i++){

ary[i] = val;

}

}

void main()

{

int i;

int ary[] = {1,2,3,4,5};

dim_init(ary, 5, 0);

for(i =0; i < 5; i++){

printf("ary[%d] = %d\n", i, ary[i]);

}

}

このプログラムは,配列aryの先頭からno番目までの要素の値をvalに設定する関数です.関数の初期化などの際に用います.関数には,配列の先頭のアドレス(ary)が渡されるので,関数側ではポインタ(int *ary)で受け取っています.関数で変更の加えられたデータは,特に戻り値を指定していませんが,main関数では,その変更が反映されます.

文字列は,配列として扱うことを思い出してください.関数に文字列を受け渡すには,上記の配列の場合と同様,ポインタを用います.

ここで,文字の長さを数えるプログラムを関数を用いて書き換えてみよう.

#include <stdio.h>

void main()

{

char str[128];

int i;

printf("文字列を入力してください:");

scanf("%s", str);

for(i = 0; str[i] != 0x00; i++);

printf("入力された文字列は,%sです.", str);

printf("文字数は,%dです.",i);

}

ここで,青い色の部分を関数にしてみよう.

#include <stdio.h>

int moji_nagasa(char *str)

{

int i;

for(i = 0; str[i] != 0x00; i++);

return(i);

}

void main()

{

char str[128];

int i;

printf("文字列を入力してください:");

scanf("%s", str);

printf("入力された文字列は,%sです.", str);

printf("文字数は,%dです.", moji_nagasa(str));

}

(2) 配列の要素の和を求める関数を作成せよ.

(3) ある文字列を入力したとき,文字数を数える関数を利用して,文字を逆に並べる関数を作成せよ.