[Back to Useful Info]

[Go to Top Page]

多光子顕微鏡のNIRレーザの光学調整

調整の内容

- 視野ムラ調整:NIRレーザが視野全体にわたって、なるべく均一な強度で、照射されるように調整する

- 像位置調整:NIRレーザで撮像した像(例:2PF像,SHG像)と、可視レーザで撮像した像(例:蛍光像)の位置を合わせる

注意:両調整で動くレーザはNIRレーザの方である。

①準備

- 顕微鏡の落射光のメカニカルシャッタが閉じられていることを確認する。

- 使用する対物レンズを顕微鏡に装着する。操作画面でも対物レンズの設定を行うこと。

|

|

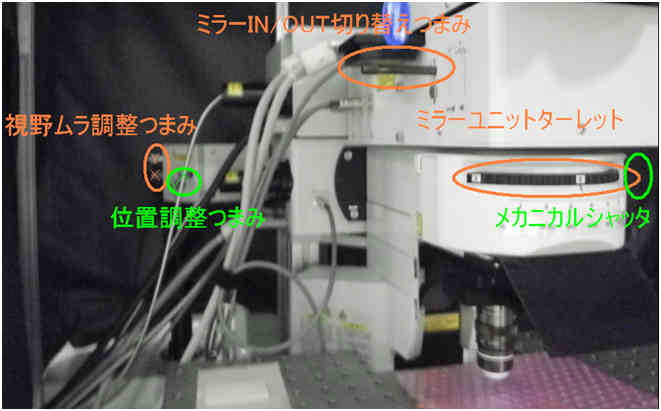

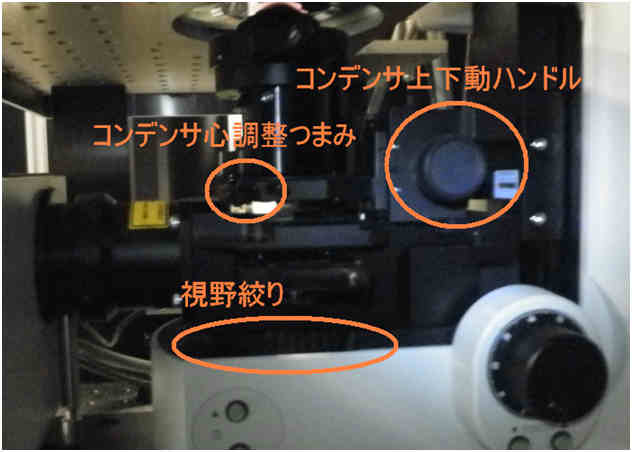

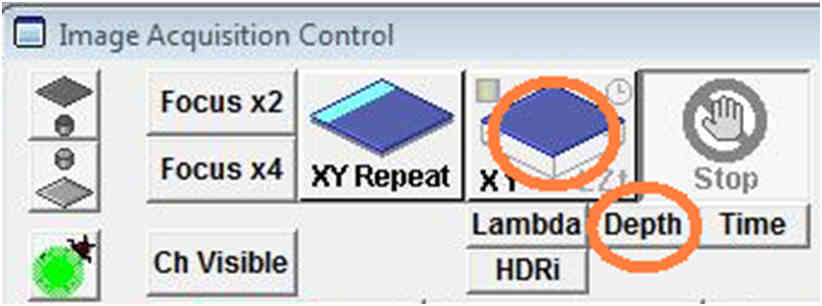

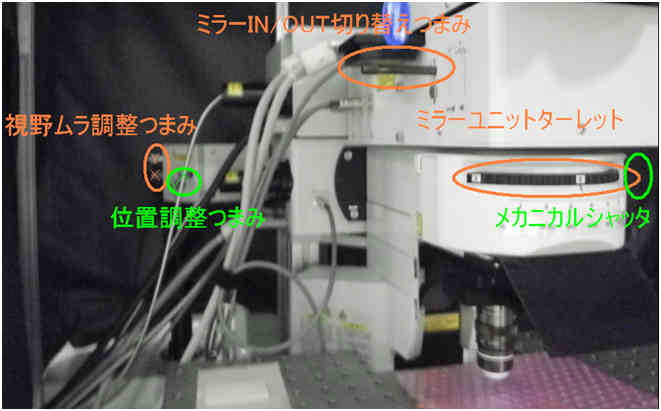

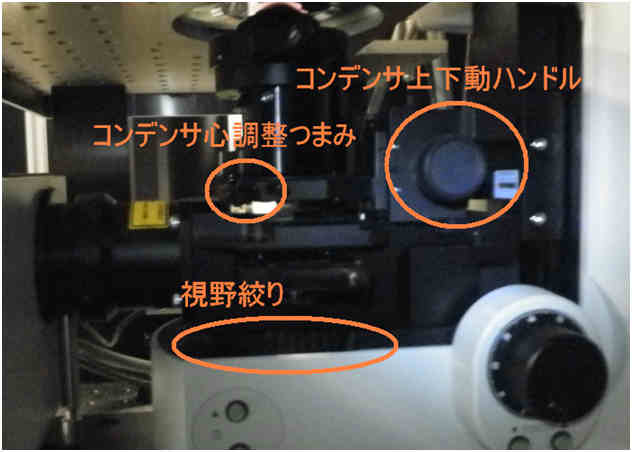

図1.各部の名称

|

②接眼レンズを通して確認

- 蛍光ビーズ、または蛍光標本をセットする。

- 蛍光ミラーユニットターレットを"4"にする。(図1)

- ミラーIN/OUT切り替えつまみを左に引く。(OUT)(図1)

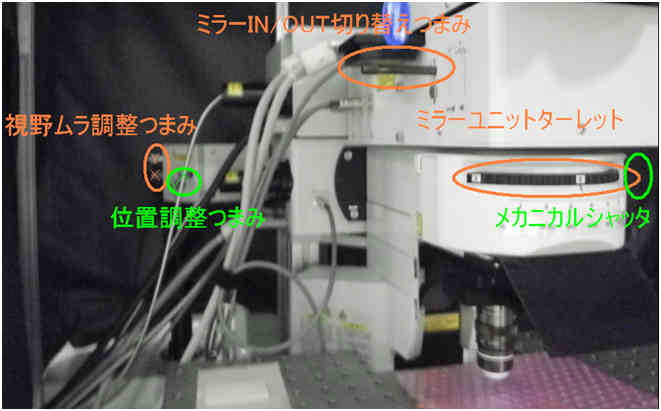

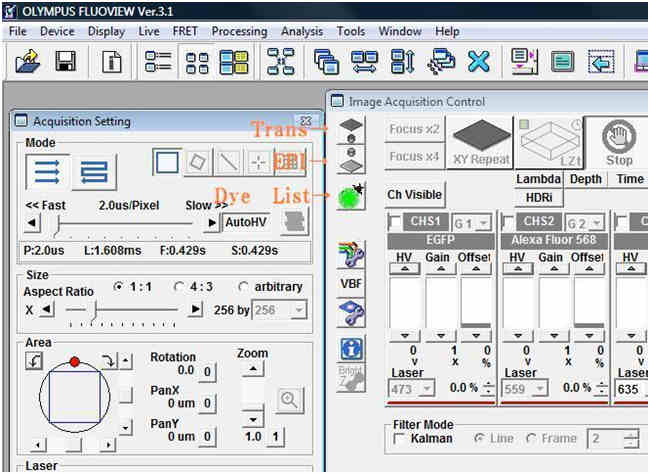

- [EPI]をクリックする。(図a)

- メカニカルシャッタを開く。(図1)

- 接眼レンズを通して、蛍光ビーズを観察しフォーカスをあわせる。

- [EPI]を再度クリックする。(図a)

|

|

図a.透過・落射の切り替え画面

|

③透過コンデンサの心出し調整

- 蛍光ミラーユニットターレットを"6"にする。(図1)

- Transボタンをクリックする。(図a)

- 視野絞りを絞り、絞りの像が標本表面の中心にフォーカスされるように、コンデンサ上下ハンドルと、コンデンサ心調整つまみで調整する。

その後、視野絞りを全開にする。(図b、図2)

- Transボタンをクリックする。(図a)

- 蛍光ミラーユニットターレットを"1"にする。(図1)

|

|

|

図b.接眼レンズから見た絞りの見え方

|

図2.コンデンサと視野絞り

|

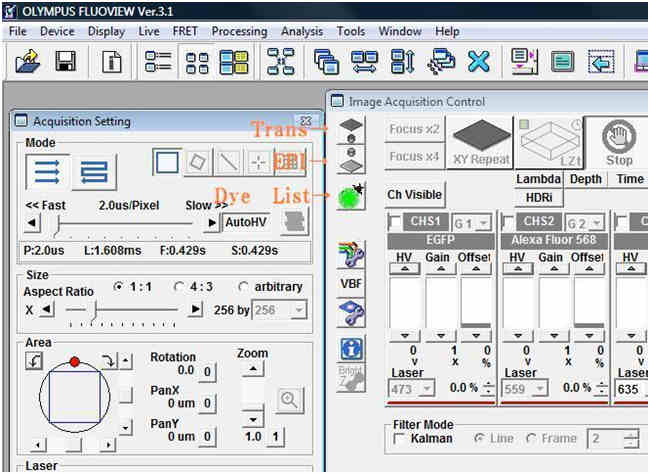

④蛍光ビーズ(標本)の共焦点画像の取得

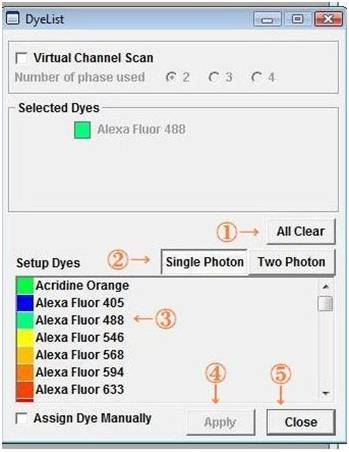

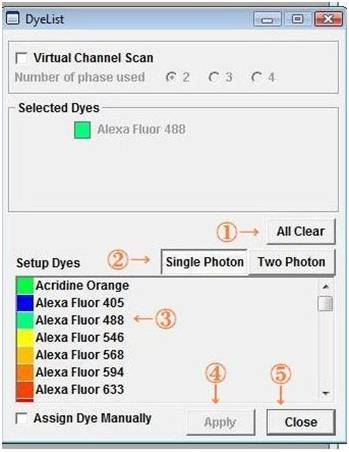

- [Dye List]ボタンをクリックし(図a)、[Single Photon]ボタンを押した状態で、[Setup Dyes]から[Alexa Fluor488]を選ぶ。(図c)

- [Apply]ボタンをクリックする。(図c)

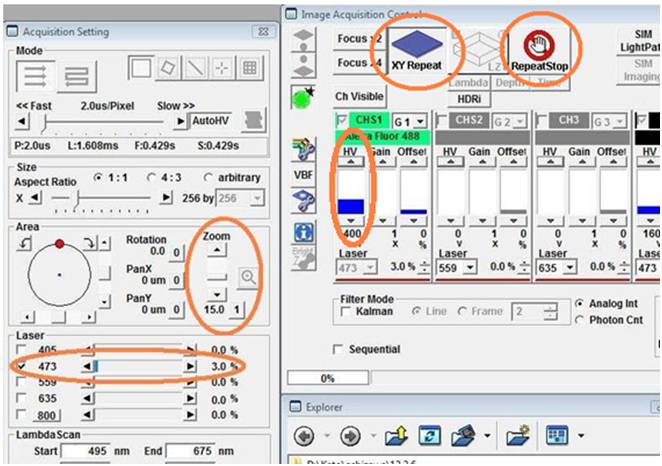

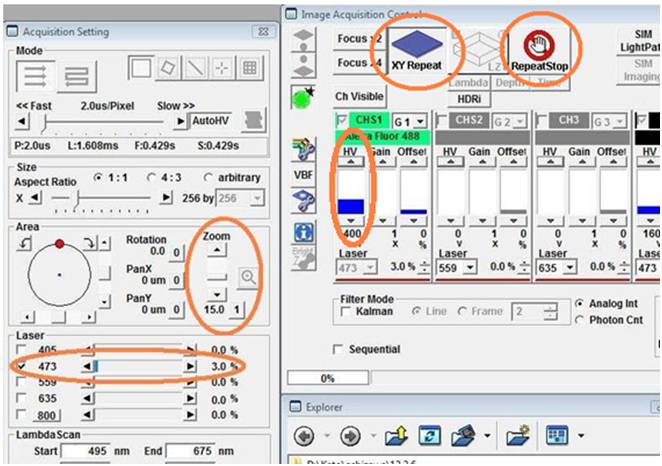

- 473nmにチェックがつく。(図d)

- [Close]をクリックする。(図c)

- [XY Repeat]ボタンを押してスキャンする。(図d)

- 473nmのレーザ出力を3%程度にする。(図d)

- "HV"を調節する。(図d)

- [Zoom]を15~20x程度にする。(図d)

- [Repeat Stop]をクリックする。(図d)

|

|

|

図c.ダイリスト

|

図d.共焦点蛍光顕微鏡観察時の操作画面

|

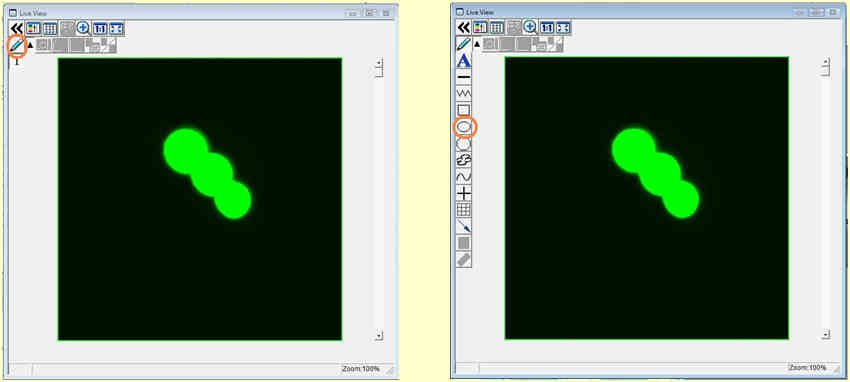

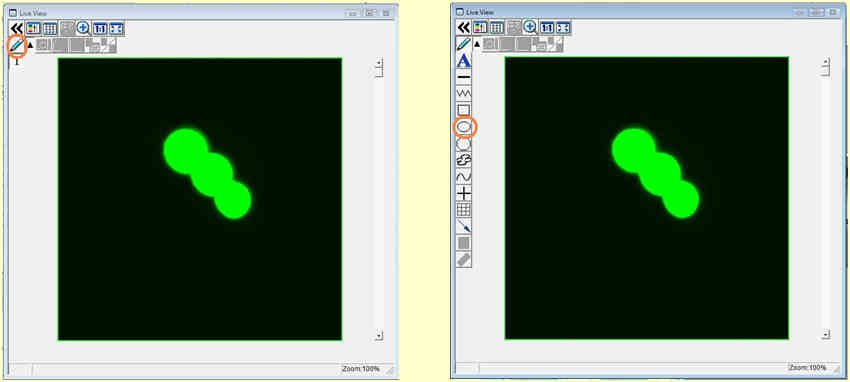

⑤像位置をマーク

- 図eの

から

から を選択する。

を選択する。

|

|

図e.マークするツール

|

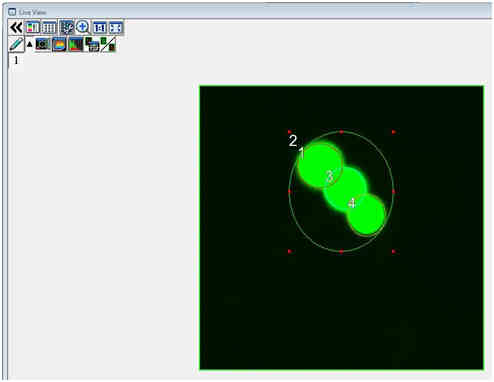

- 蛍光ビーズ像にマークする。(図f)

|

|

図f.マークした様子

|

⑥蛍光ビーズ(標本)の2光子励起蛍光画像の取得

- ミラーユニットターレットで"2"にする。(図1)

- ミラー IN/OUT切り替えつまみを右に押し込む。(IN)(図1)

- 室内の電気を消す。(暗室にする)

- [Dye List]ボタンをクリックし、[All clear] -> [Two Photon]をクリックし[Apply]をクリックする。(図c)

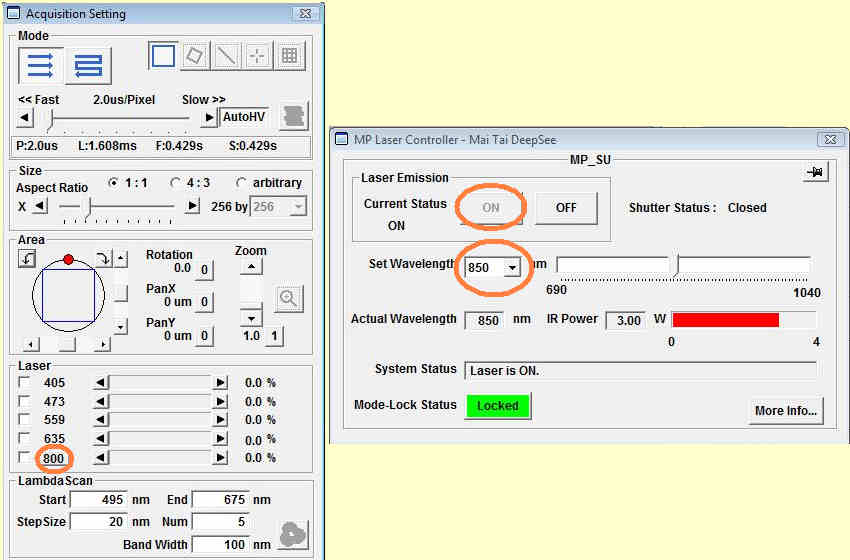

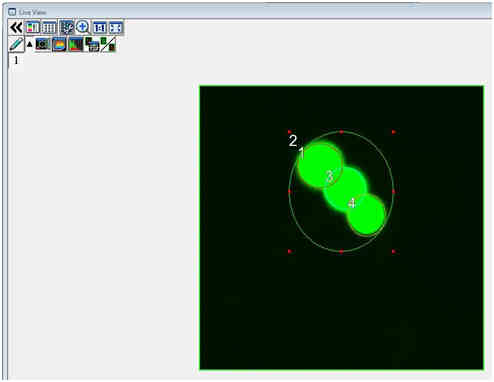

- 850nmのレーザーを立ち上げておく。(図g)

をクリック -> [Current Status]の"ON"をクリックし2,3分待つ -> [Mode-Lock Status]が"緑色のLocked"になったことを確認して[Set Wavelength]を"850nm"にする。

をクリック -> [Current Status]の"ON"をクリックし2,3分待つ -> [Mode-Lock Status]が"緑色のLocked"になったことを確認して[Set Wavelength]を"850nm"にする。

- Image Acquisition Controlウィンドウの"RXD1"にチェックを入れる。

- 850nmのレーザにチェックをいれ3%程度にする。(図g)

|

|

図g.2光子励起蛍光画像の取得時の設定

|

- [XY Repeat]をクリック(図d)

- ④の8番の時と同倍率にする。(図d)

- "HV"を調節する。(図d)

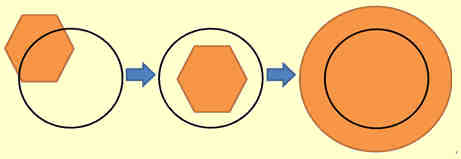

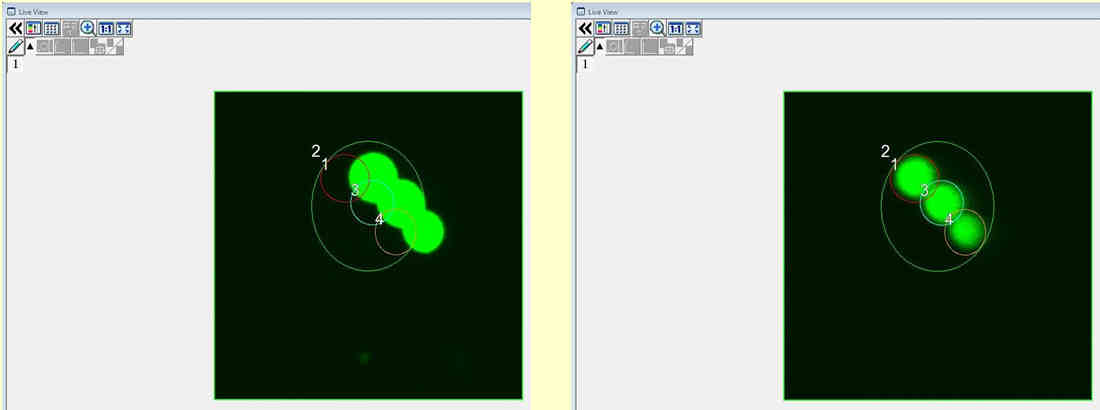

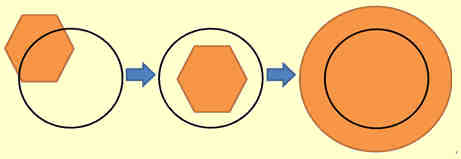

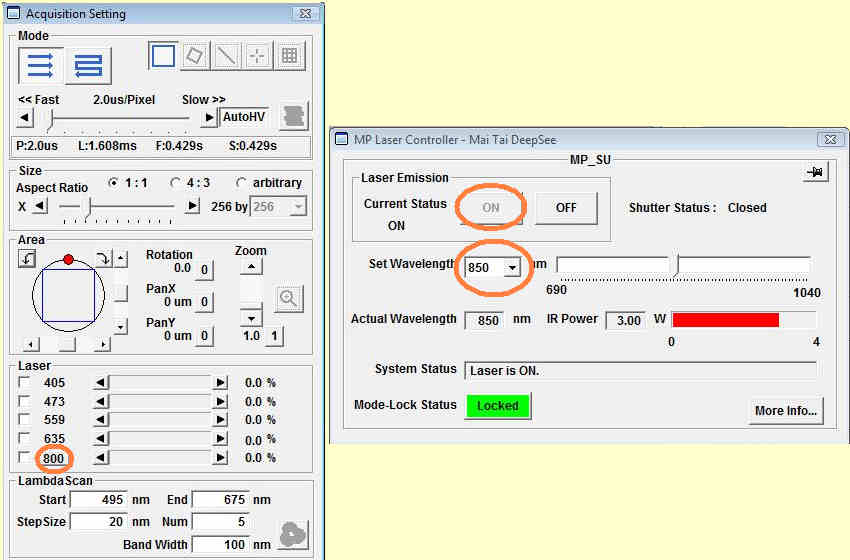

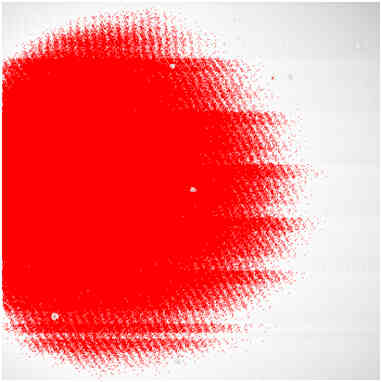

- 位置調整つまみ(図1)で、2光子励起蛍光像を、目印に合わせる。(図h)

- 終了後、[Repeat Stop]をクリックする。(図d)

- 必要があればもう1度共焦点画像を取得し比較する。(④と⑤)

|

|

図h.像位置調整

|

⑦視野ムラ調節

●留意点

視野ムラ調整は、顕微鏡を使用するときに必ず行う。

前回視野ムラ調整をしたときと同じ対物を用いる場合、視野ムラ調整つまみのみの調節でほぼ済む。

励起波長を100nm以上変えた場合、ムラが大幅に変動し、明るい点を探しづらくなる。これを回避するため、励起波長を50nmずつ変え、視野ムラ調整を繰り返すことで、明るい点を見失うことなくムラを調整可能にする。

対物レンズを変えた場合、大幅に視野ムラが変動する。視野ムラ調整つまみを回しても、ムラが無くならない(明るい点が見つからない)場合は、像位置調整つまみで調整する必要がある。

●60倍水浸レンズの例

- Image Acquisition Controlウィンドウの"TD1"にチェックを入れる。(図b)

- [XY Repeat]をクリックする。(図b)

- [Zoom]を1xにする。(図c)

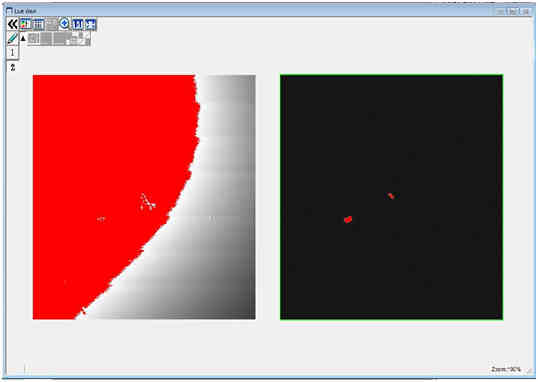

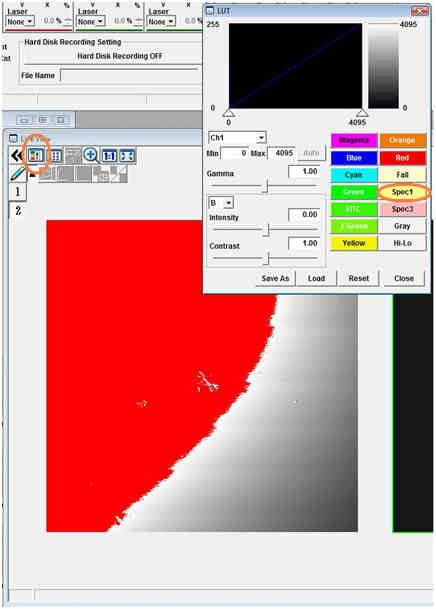

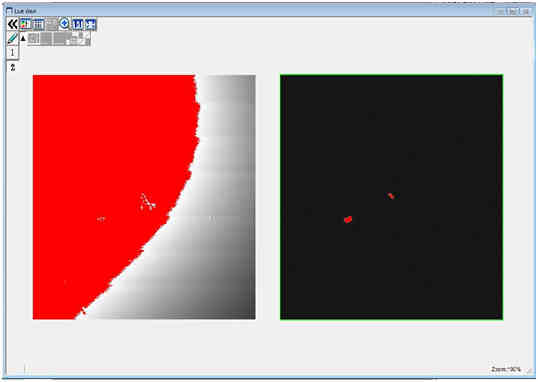

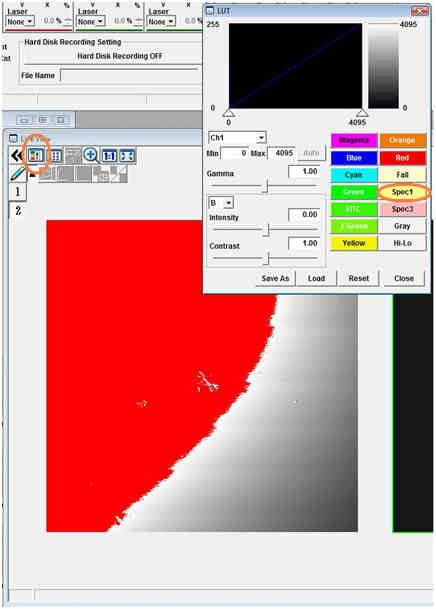

- Ctrl+hで、図iのようになる。

をクリックし、Spec1を選択する。(図j)

をクリックし、Spec1を選択する。(図j)

|

|

|

図i.Ctrl+hで表示法の変更法

|

図j.その他の表示表の変更法

|

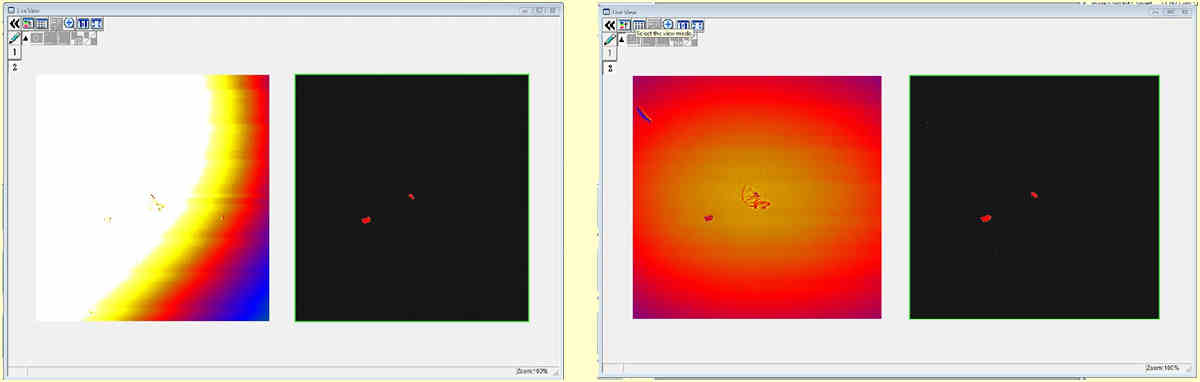

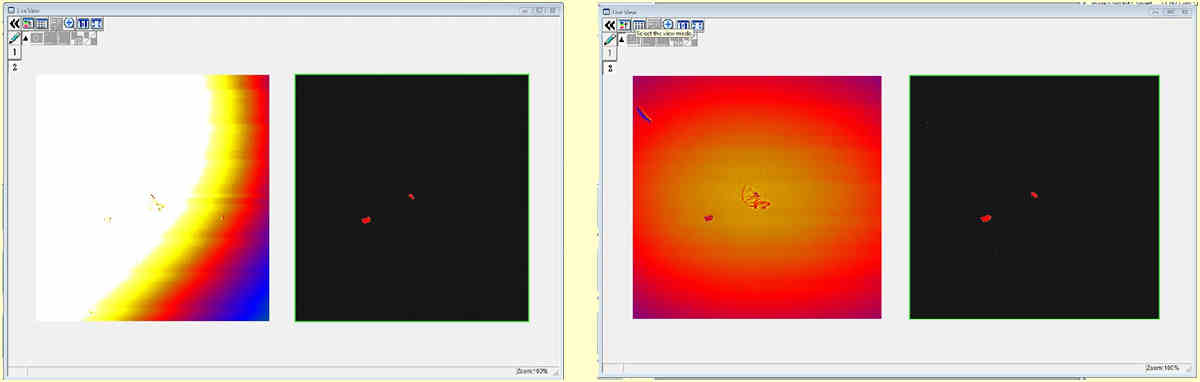

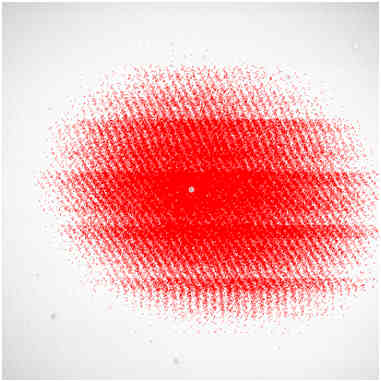

- 視野ムラ調整つまみで調整し、レーザーの明るい点が中心に当たるようにする。(出来るだけ均一になるようにする)(図k)

- 終了後、[Repeat Stop]をクリックする。(図d)

|

|

図k.レインボー表示にするとムラが見えやすい

|

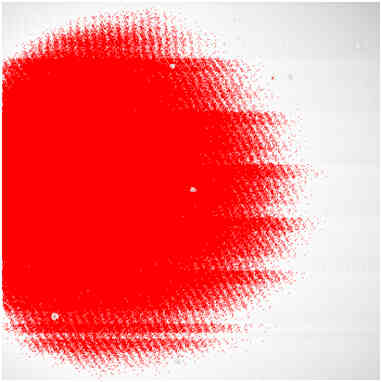

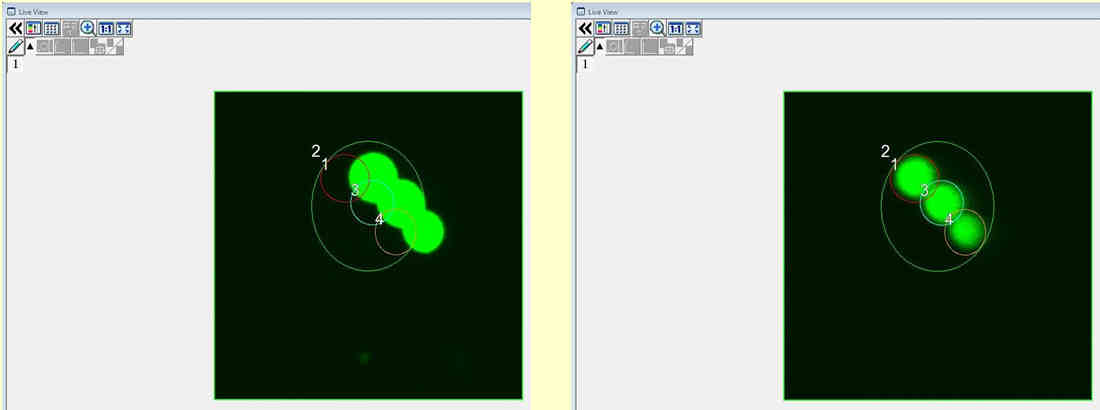

●多光子用25倍レンズの例(励起波長850nm)

この対物レンズの場合、最も明るい点が視野の中心に来ない。

図lのように最も明るい点が視野の左下側に来るので、注意が必要。

- 視野ムラ調整つまみを使用して、視野の中で輝度が一番高い状態にする。(図l)

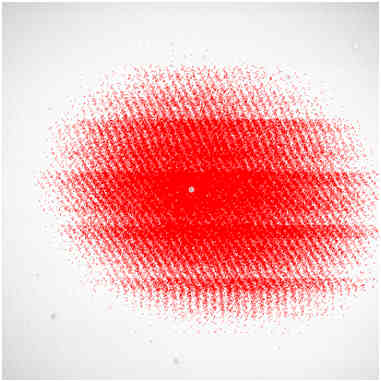

- 図lの状態だと、明るい点が中心になくムラがある。視野ムラ調整つまみで、明るい点を中心にずらす。このとき、レーザの輝度が低くなるが、仕方がない。図lと図mを比較すると、後者の方の輝度が低い。

- 図lと図mを撮像した条件

波長:850nm,レーザ出力:0.9%,HV:239V,Gain:1,Offset:0

|

|

|

図l.最も輝度が高い状態

|

図m.視野ムラ調整後の輝度低下

|

⑧連続断層像取得による光軸の確認

- ミラーユニットターレットで"2"にする。(図1)

- Image Acquisition Controlウィンドウの"RXD1"にチェックを入れる。

- "HV"を調節する。

- Acquisition Settingウィンドウの[Zoom]を15~20x程度に設定する。(図d)

- 蛍光ビーズの中心にフォーカスをあわせ、Acquisition Settingウィンドウの[set0]をクリックする。

- Acquisition SettingウィンドウでZ撮像レンジを±3μm程度に設定する。(蛍光ビーズの最下部から最上部までを選択)

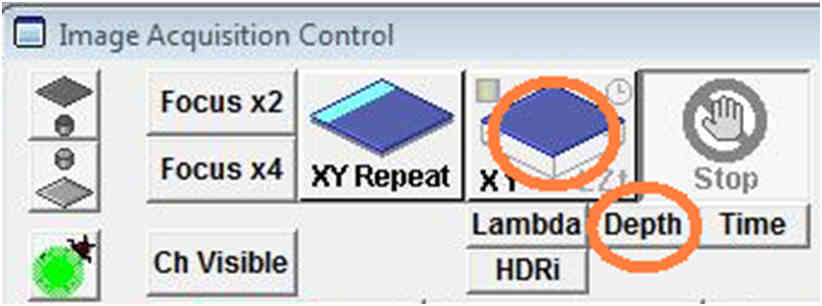

- [Depth]をクリックし[XYZ]をクリックしてXYZ画像を取得する。(図n)

- 取得したXYZ画像の断面を確認し、蛍光ビーズ像が大きく斜めになっていないかを確認する。

- 終了

|

|

図n.連続断層像取得の設定

|

Copyright (c)

Last Updated:  . .

|

[Back to Useful Info]

[Go to Top Page]